Le combat des scientifiques. C’était notre première idée de titre. Parce qu’on n’avait pas envie de dire « femmes scientifiques ». Et parce qu’on n’avait pas envie de dire « le combat des femmes dans le milieu des sciences ». Mais voilà, quand on est face à un terme neutre, on pense au masculin. Et on invisibilise la bataille qu’elles ont mené et mènent encore actuellement pour être reconnues en tant que telles : des scientifiques à part entière, respectées et reconnues pour leurs recherches et travaux.

Sa fille l’accompagne un jour au laboratoire. Elle a 3 ans. Elle sait que sa mère est une scientifique mais c’est en la voyant en tenue blanche qu’elle réalise et dit « Tu es vraiment une scientifique, maman ! Je veux être scientifique plus tard ! » En entendant ces mots, Jane Willenbring, géologue, fond en larmes. Des larmes de joie mais aussi de terreur :

« Parce quej’ai imaginé qu’elle serait traitée comme une moins que rien. »

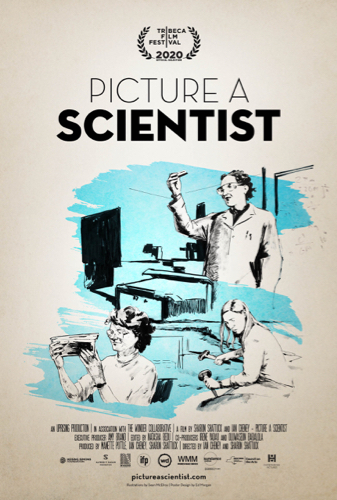

C’est ainsi que démarre Picture a scientist, un film documentaire réalisé aux Etats-Unis en 2020 par Sharon Shattuck et Ian Cheney, et diffusé ce jeudi 11 mars sur Vimeo en amont de la table ronde autour des inégalités et discriminations subies et vécues par les femmes dans les sciences, organisée par l’université Rennes 1 dans le cadre du 8 mars.

LA QUESTION DE LA REPRÉSENTATION

Aux genres féminin et masculin, on attribue des images. En terme de carrières professionnelles, on imagine les femmes dans les métiers du soin et de l’éducation et les hommes dans les postes à responsabilités, la politique et les sciences.

« Les femmes sont sous-représentées dans les sciences. Ce n’est pas notre place, c’est ça le message. Il y a des règles : les hommes les écrivent, ils les connaissent. Pas nous. »

nous dit le documentaire en introduction.

Picture a scientist explore les tenants et les aboutissants de cette sous-représentation, en donnant la parole à des scientifiques qui se sont battues et se battent encore pour faire valoir la place qu’elles occupent et la place qu’elles méritent. Leurs témoignages mettent en lumière l’isolement subi et le travail acharné qu’elles doivent fournir pour accéder à la reconnaissance.

« J’étais dans une école privée pour filles. On ne nous apprenait pas les maths et les sciences. Plus tard, j’ai suivi un cours de bio et ça m’a changée. Je ne pouvais pas imaginer vivre sans cette science. », explique Nancy Hopkins, biologiste. Marquée par le cancer de sa mère, elle a voulu très tôt s’orienter vers la recherche contre la maladie.

Rares sont les femmes qui sont encouragées à prendre et poursuivre la voie des sciences. C’est ce qu’a démontré l’enquête réalisée dans le cadre du livre Égalité en science ! Une approche globale des inégalités femmes-hommes en mathématiques, informatique et science : comment les mesure ? comment les réduire ? présenté lundi 8 mars par les professeures émérites Colette Guillopé et Marie-Françoise Roy dans une conférence organisée également par l’université Rennes 1.

Dans le documentaire, la chimiste Raychelle Burk témoigne de la double discrimination qu’elle subit en tant que femme racisée : « Je n’ai pas été encouragée pendant mes études. Il n’y a pas de profe noire de chimie… »

Le seul personnage auquel elle peut se référer est celui de Uhura dans la série SF Star Trek, alors seule scientifique noire portée à l’écran. Dans la réalité, 2,2% des femmes noires ont des doctorats.

Elle raconte que souvent on la prend pour la femme de ménage, qu’on l’ignore en réunion et qu’elle reçoit des mails de critiques déplacées, inappropriées, qu’on ne ferait pas à une femme blanche, encore moins à un homme blanc. Et explique, les larmes aux yeux, l’énergie qu’elle dépense en répondant à ces messages. Des temps qu’elle ne consacre pas à ses travaux.

C’est ça souligne-t-elle qu’il faut avoir en permanence à l’esprit. C’est que les autres ne passent pas une partie de leur temps à recevoir des mails plombants de par le sexisme et le racisme qu’ils diffusent et à devoir formuler des réponses, pour ensuite pouvoir reprendre le cours de ses recherches.

Elle est la seule professeure noire de son établissement. D’autres chiffres apparaissent comme flagrants d’un système raciste et sexiste : 7% des doyens et moins de 3% des recteurs sont des femmes de couleur.

« Plus on monte dans la tour d’ivoire, plus c’est blanc. On s’habitue à être insultées, mal traitées… et c’est à nous qu’on demande d’être polies… Tu essayes de rentrer dans le moule mais certains ne te considèrent toujours pas. »

déplore-t-elle.

UNE IMAGE BIEN ANCRÉE DANS LES MENTALITÉS

Les femmes doivent redoubler d’effort pour être acceptées. Pas seulement pour rentrer dans le moule de l’institution qui comme l’évoque Raychelle Burk exige un certain type de comportement, un certain type d’habillement, un certain type de langage, etc. comme dans n’importe quel groupe social. Il faut surtout entrer dans le moule du genre.

« Il faut beaucoup bosser, il faut prendre de l’élan pour faire une carrière dans les sciences en tant que femme. On devait être gentilles, jamais déplaisantes. Sinon, on ne voulait pas de nous et on ne nous accordait pas les crédits nécessaires à nos recherches. », souligne Nancy Hopkins.

Les mentalités n’ont que trop peu évoluer à ce sujet. Deux tests le prouvent dans le documentaire. Le premier établit deux CV. En réalité, ils sont identiques au détail près que l’un est censé être le CV d’une femme et l’autre, celui d’un homme. Pas de suspens : c’est le CV de l’homme qui obtient le plus de résultats positifs. Plus embauchable et mieux rémunéré. Effarant.

Le deuxième est effectué auprès d’un groupe constitué d’hommes et de femmes. A l’écran, la colonne de gauche dévoile un prénom masculin et la colonne de droite, un prénom féminin. La sociologue donne les consignes : dès que les participant-e-s entendent des mots en lien avec les sciences, ils et elles doivent l’attribuer au prénom masculin et dire « gauche », même principe quand ils entendent des mots en lien avec la sphère privée, ils et elles doivent l’attribuer au prénom féminin et dire « droite ».

Les réponses sont prononcées instantanément et d’une seule et même voix. Mais quand la professionnelle inverse les deux prénoms, ça cafouille et le résultat est plus long à être obtenu, et ce dans une certaine cacophonie.

Eugénie Saitta est enseignante-chercheuse auprès du laboratoire Arènes de l’IUT de Rennes. Elle est invitée par l’université Rennes 1 et sa chargée de mission Parité, Nicoletta Tchou, ce jeudi 11 mars à commenter le documentaire et par conséquent cette difficulté à envisager les femmes dans des carrières scientifiques.

Pour elle, le témoignage de Raychelle Burk révèle l’importance et le rôle des modèles féminins qui « ouvrent l’imaginaire des possibles ». Elle aborde deux effets principaux :

« Il y a l’effet de socialisation primaire qui se fait dans la famille, le système éducatif, etc. Les petits garçons sont encouragés à la compétition et les petites filles à la docilité. Et il y a l’effet d’intériorisation des schémas qui jouent ensuite sur la construction et les choix des individus. »

En d’autres termes, ne pas encourager les filles dans la voie des sciences, là où on encourage les garçons que l’on représente et érige en modèles dans ces carrières, c’est leur faire croire qu’elles n’en ont pas les capacités. Ainsi, elles vont intérioriser cette idée, allant même jusqu’à se saboter inconsciemment. Par conséquent, lors du choix des études et des métiers, elles ne vont pas être nombreuses à s’orienter dans les domaines scientifiques, excepté pour les sciences sociales.

LES INJUSTICES ÉPISTÉMIQUES

Difficile d’expliquer son ressenti et de dénoncer son vécu quand les mots nous manquent. Ceux-là même qui permettent de nommer les situations. Sur ce point précis, les avancées sont indéniables. Grâce à Kimberlé Crenshaw par exemple, la notion d’intersectionnalité entre dans le langage et surtout libère de très nombreuses personnes qui peuvent enfin exprimer les discriminations qu’elles subissent et qui s’articulent entre les questions raciales, de genre et de classe. Et surtout, le terme apporte une reconnaissance à leur vécu.

Un jour, Nancy Hopkins s’apprête à assister à la conférence du biologiste Francis Crick. Pour elle, c’est un génie, elle l’admire énormément. Elle est assise à son bureau lorsque celui-ci déboule dans la pièce, met ses mains sur la poitrine de Nancy et lui demande sereinement sur quoi elle travaille.

« On ne parlait pas de harcèlement sexuel à cette époque. Je ne voulais pas l’embarrasser alors j’ai fait comme si rien ne s’était passé. », témoigne-t-elle.

Aujourd’hui, on parlerait d’agression sexuelle. La biologiste sait que la situation est anormale. Elle sent que le geste n’est pas approprié mais l’absence de vocabulaire spécifique à ce vécu néglige la gravité des faits. Les mots comptent. D’autant plus que sans eux, il est aisé pour le groupe dominant de remettre en cause le discours du groupe dominé, surtout si l’individu est isolé ou en minorité.

Aujourd’hui, on parlerait d’agression sexuelle. La biologiste sait que la situation est anormale. Elle sent que le geste n’est pas approprié mais l’absence de vocabulaire spécifique à ce vécu néglige la gravité des faits. Les mots comptent. D’autant plus que sans eux, il est aisé pour le groupe dominant de remettre en cause le discours du groupe dominé, surtout si l’individu est isolé ou en minorité.

La philosophe Miranda Fricker, comme l’explique Eugénie Saitta lors de la table ronde, conceptualise « les injustices épistémiques », désignant l’ensemble des mécanismes permettant de décrédibiliser la parole, en l’occurrence des personnes sexisées et racisées.

LES MOTS COMPTENT…

D’un côté des personnes victimes d’un langage qui ne se met pas au service de leurs expériences, de l’autre des personnes qui abusent de paroles dures et néfastes, dans l’intention de nuire véritablement. Raychelle Burk en témoigne lorsqu’elle parle des mails déplacés qu’elle reçoit, au racisme et sexisme latents et ravageurs. Pour répondre, elle met du temps et de l’énergie pour trouver justement les bons mots.

Elle évoque également les insultes auxquelles elle s’est habituée. C’est dramatique. Elle que l’on voit travailler dans la bonne humeur, le partage et l’échange, a toujours en tête ce climat de tension dont on essaye de lui faire croire qu’elle est responsable. La force qu’elle met dans un sourire est décuplée. La question de la charge et de la santé mentale des femmes racisées n’est pas nommée en tant que telle dans le documentaire mais mériterait un film en lui-même.

L’hostilité, le climat tendu, les insultes… Tout cela représente la partie immergée de l’iceberg, la métaphore étant omniprésente dans Picture a scientist. La partie émergée est elle constituée des violences sexuelles.

Jane Willenbring raconte sa première mission en Antarctique avec Dave Marchant. Pareil que pour Nancy, elle l’admire, le trouve brillant et se réjouit de cette expédition qui se déroule bien au départ, lorsque le groupe (Dave Marchant, le frère de Dave Marchant, Adam Lewis et elle) est encore à la base, avec de nombreux autres scientifiques.

Le groupe part en mission et c’est là que Jane commence à subir des insultes de la part de son mentor Dave, qui la traite de salope et de pute, « pour rigoler » à la suite d’un sketch dans lequel le comique faisait mention de « Jane la salope ». Chaque discussion est douloureuse : « Je voulais juste parler de science ! »

Lorsqu’elle va aux toilettes, en pleine nature, il lui jette des cailloux. « C’était humiliant ! », scande-t-elle. Elle arrête de s’hydrater durant la journée, commence à avoir du sang dans les urines et son corps développe de nombreuses infections urinaires. A un autre moment, il l’appelle pour lui faire observer des cristaux. Elle s’approche, il lui jette les cendres à la figure, elle s’en prend dans les yeux. Ça, c’est quand il n’est pas trop occupé à la pousser d’u haut d’une colline…

Jane Willenbring n’a de cesse de se contenir pour paraître désinvolte :

« Mon avenir dépendait de lui ! »

Tout comme cette étudiante qui témoigne sous anonymat. Elle rêvait d’être astronaute et devait obtenir un doctorat pour poursuivre son ambition. En arrivant auprès de Dave Marchant, celui-ci lui répond qu’il ne veut pas accompagner une fille. Son CV ne laissait pourtant pas de doute quant à cette partie de son identité.

Ensuite, c’est harcèlement et insultes tous les jours. Il va jusqu’à lui dire très clairement qu’elle n’obtiendrait jamais de financements pour ses recherches et qu’il s’en assurerait directement. Quand elle porte l’affaire à la présidence de son université, on lui répond que Dave Marchant est trop influent et rapporte trop d’argent pour le virer. À la place, on lui demande à elle de s’en aller. « Sans doctorat, je ne pouvais pas être astronaute », conclut-elle, désemparée.

Le désarroi, le sentiment d’illégitimité, la perte de confiance et d’estime en soi et ainsi sa capacité à réfléchir et travailler – déjà souvent pas bien grande puisqu’aucun encouragement n’a été reçu, ni aucune marque de reconnaissance – participent à décourager de nombreuses scientifiques qui quittent leur domaine d’activité.

LA PRISE DE CONSCIENCE ET LE TEMPS DE L’ACTION

Pour Anne Siegel, combattre le haut de l’iceberg tout comme la partie immergée est compliqué et complexe. Mais pas impossible, évidemment : « C’est le solidarité des femmes mais aussi de certains hommes que nait la prise de conscience. À partir de là, on peut avancer. Il y a au départ un sentiment d’illégitimité puis la parole se répand et la prise de conscience mène au collectif, ça dépasse alors l’individuel, le sentiment individuel d’imposture par exemple. »

Dans le film documentaire, on voit ce cheminement à travers le parcours de Nancy qui à un moment se met à venir le soir au labo et à mesurer les surfaces occupées dans les labos, constatant des inégalités flagrantes entre l’espace décerné aux femmes et celui décerné aux hommes. Elle écrit une lettre au président du MIT à propos du sexisme systémique mais avant de lui transmettre, elle demande à une collègue, à l’occasion d’un déjeuner, si elle peut la lui lire.

Elle a peur. Peur que sa collègue la juge. Peut que sa collègue ne la comprenne pas. Peur que sa collègue l’exclut pour avoir oser parler, dénoncer. Sa peur est balayée par non seulement la compréhension de sa collègue mais aussi et surtout le partage du même sentiment et des mêmes expériences.

Il y a seulement 15 femmes sur 6 départements au MIT, elles vont aller à leur rencontre, échanger avec elles, et former un groupe pour lutter ensemble contre les discriminations qu’elles subissent en tant que femmes. Elles vont bosser, œuvrer, compter ! Et les chiffres, forcément, sont une arme redoutable.

« Les chiffres ont prouvé la vérité ! Moins de surface pour les femmes dans les labos, moins de salaires. Pas de garde d’enfants sur les campus universitaires, etc. Sans les femmes, on perd la moitié des talents ! »

s’insurge-t-elle.

De l’individuel au collectif, les phases se succèdent, sans règle absolue et sans mesure exacte du temps que cela prend. Tout dépend des individus. Tout dépend des combats. Tout dépend des contextes… Eugénie Saitta synthétise :

« D’abord, on expérimente individuellement des choses qui nous mettent mal à l’aise. Ensuite, il y a la mise en commun des expériences, souvent sur des temps informels, entre femmes. On le voit avec Nancy et sa collègue, qui vont s’allier. La prise de conscience individuelle peut prendre du temps à arriver au collectif. »

Pour faire reconnaître leur juste place, les scientifiques vont devoir se battre sans relâche, ce qui équivaut comme le dit très bien Raychelle Burk à dépenser une énergie qui n’est pas mise dans le travail. Mais qui profite aux générations futures. Car si elle n’avait pas de modèle, hors fiction, de profe de chimie noire, elle incarne pour ses étudiant-e-s, stagiaires et collaborateur-ice-s la possibilité de changer la norme, qui en l’état est excluante et discriminatoire.

Jane Willenbring a décidé des années plus tard de porter plainte contre Dave Marchant, sachant qu’il reproduisait son comportement avec d’autres personnes. Le combat est long, très long, trop long. Mais aboutit finalement à la destitution du géologue de son poste à l’université.

« C’est très difficile de porter plainte contre son directeur de thèse, de stage, de recherches… à cause de la logique de pouvoir. On le voit, il rapporte énormément d’argent à l’université, c’est lui qui a le pouvoir. »

commente Eugénie Saitta.

LENTEMENT, DES AVANCÉES…

Le rapport remis au MIT par Nancy Hopkins et ses collègues obtient un retentissement important. Le président de la structure s’engage à leurs côtés, alors même qu’il sait qu’il devra essuyer de nombreuses et sévères critiques de ses homologues pétris dans la mentalité patriarcale, et 9 autres universités lancent le mouvement de la réflexion et de l’action en faveur de l’égalité.

Sangeeta Bhatia est ingénieure et a bien conscience qu’elle bénéficie de certains privilèges obtenus grâce aux combats de leurs ainées et même de leurs contemporaines qui ont repris le flambeau et ouvrent le champ des possibles en focalisant l’attention sur l’essentielle inclusion de tous les individus.

Anne Siegel met l’accent sur les avancées en cours, à l’échelle locale de l’IRISA, laboratoire informatique de Rennes, domaine dans lequel les femmes sont encore sous-représentées :

« On constate une volonté depuis 3 – 4 ans de faire bouger les lignes. Le groupe de travail sur l’égalité est devenu un comité et on a mis en place plusieurs dispositifs comme le Club sandwich sur le temps du midi, pour que les femmes discutent entre elles de plein de sujets différents, mais aussi le mentorat, qui n’est pas réservé aux femmes, mais permet un accompagnement pour identifier les verrous dans les carrières et vies personnelles. Ça permet de limiter l’isolement et de faire justement émerger les prises de conscience. »

Le film documentaire Picture a scientistse referme sur la conclusion que l’évolution est constante mais encore insuffisante. Des biais existent encore et les faits de harcèlement – dans son sens le plus large – créent des fuites dans le système.

Anne Siegel aborde l’effet Matilda, conceptualisée par Margaret Rossiter dans les années 80, qui désigne le fait de nier ou oublier les découvertes et la contribution des femmes aux recherches scientifiques. On peut alors lire l’ouvrage Ni vues ni connues – Panthéon, histoire, mémoire : où sont les femmes ?, écrit par le collectif Georgette Sand, qui dédie un chapitre aux découvertes des femmes que les hommes se sont attribuées.

Enfin, elle prend un exemple qui en dit long, celui du prix nobel de physique attribué en 2020 à un tri d’expert-e-s, Roger Penrose, Reinhard Genzel et Andrea Ghez : « Celle-ci est la seule à ne pas avoir de page wikipédia… » Pas de commentaire. L’action s’impose.