Célian Ramis

Non, les filles ne sont pas nulles en maths

En 2025, les stéréotypes de genre ont toujours la vie dure. Les déconstruire constitue une lutte quotidienne, à laquelle il est essentiel de participer et de se former pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Pourquoi ? Parce que les biais de genre influencent l’avenir des enfants dont les choix scolaires et professionnels s’en ressentent fortement. La preuve notamment dans les domaines scientifiques, et particulièrement les maths et l’informatique. Dans l’angle mort des réflexions sociologiques : la recherche autour des pratiques évaluatives des enseignant-es. Mathilde Benmerah-Mathieu se penche sur le sujet.

À l’école, résoudre des exercices abstraits était un jeu pour María García Vigueras. Maitresse de conférences à l’INSA Rennes, elles y étudie les systèmes électromagnétiques. Elle qui très jeune se rêvait ballerine a opté pour transcender sa passion des mathématiques en vocation professionnelle : « J’étais bonne en maths et j’ai toujours eu d’excellentes professeures. Aujourd’hui, je suis chercheuse en ingénierie, un domaine très masculin, mais j’ai eu la chance de ne pas en avoir conscience et ne pas le sentir pendant mes études. C’est pour ça que je me suis lancée… » Elle enseigne les maths au lycée, avant de poursuivre son post-doctorat à l’école Polytechnique de Lausanne, en Suisse. Un parcours qu’elle dévoile dans l’exposition Les vies intenses : itinéraires de femmes scientifiques*, à découvrir jusqu’au 28 mars au Jeu de Paume à Rennes.

Une série de portraits démontrant non seulement la présence des femmes dans le milieu de la recherche mais aussi la diversité des parcours et profils. « Je suis assez timide et si je ne pensais pas que c’était nécessaire, je ne l’aurais pas fait. Nous sommes toutes conscientes de l’importance de la visibilité des femmes dans les filières scientifiques. Pour donner l’exemple aux plus jeunes et les inspirer ! », se réjouit-elle. Un témoignage qui laisse percevoir la profondeur de la problématique : les inégalités entre femmes et hommes dans les sciences persistent.

FAIRE PARLER LES CHIFFRES

Ils sont édifiants. En mars 2024, la publication « Filles et garçons sur le chemin de l’égalité » - publiée par la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’Education Nationale – confirmait l’impact des stéréotypes de genre sur les choix d’orientations scolaires et professionnelles. Le rapport signale : « Alors que les filles étaient déjà beaucoup moins nombreuses que les garçons à suivre un parcours scientifique avant la réforme du bac, celle-ci a aggravé considérablement la situation. Selon le collectif Maths et sciences, on a observé depuis la réforme du lycée une baisse de plus de 60% du nombre de filles suivant un enseignement de plus de six heures de mathématiques par semaine en terminale. Aujourd’hui, à 17 ans, une fille française sur deux n’étudie plus les mathématiques, contre seulement 1 garçon sur 4. »

De son côté, le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes faisait état en 2024 de l’intégration des stéréotypes de genre dès le plus jeune âge, entrainant des conséquences directes : « 74% des femmes n’ont jamais envisagé de carrière dans les domaines scientifiques ou techniques ». Sans compter que « les discours sexistes et masculinistes ont gagné en visibilité » là où « les femmes restent invisibilisées » et « les propos sexistes trop coutumiers », affirme le HCE, début 2025. Le lien, depuis longtemps établi, est constant et inquiétant.

À l’instar de l’enquête réalisée, en mars dernier, par l’association Elles bougent auprès de 6000 femmes ingénieures, techniciennes et étudiantes en formation, interrogeant « Carrières en sciences : l’orientation est-elle toujours genrée en 2024 ? ». La réponse est sans équivoque. Les freins sont « persistants » et l’étude évoque « une réalité alarmante », soulignant que « les stéréotypes de genre continuent d’influencer négativement l’orientation des filles et des femmes vers les métiers scientifiques et techniques. » La structure précise : « En France, seulement un quart des ingénieurs en activité sont des femmes et parmi les étudiants en sciences, seulement 30% sont des femmes. » C’est peu. Les chiffres indiquant des discriminations, du sexisme et découragements sont quant à eux élevés : 82% des femmes interrogées qui ont fait l’expérience de stéréotypes de genre durant leur parcours, 44% ayant entendu qu’elles étaient moins compétentes en mathématiques que leurs homologues masculins et 65% des femmes actives perçoivent les secteurs industriels comme peu accessibles.

LE CERVEAU N’A PAS DE GENRE

Là, au milieu d’un éventail de freins, la dissuasion directe des filles à qui il a ouvertement été dit qu’elles étaient moins bonnes en maths que leurs camarades masculins. Que ce soit dans Matheuses – Les filles, avenir des mathématiques – co-écrit par Claire Marc, Clémence Perronnet et Olga Paris-Romaskevich – ou dans les travaux de la neuroscientifique Catherine Vidal, les études démontrent que le cerveau n’a pas de genre, les capacités des filles et des garçons n’étant pas naturellement différenciées mais fruits d’une construction sociale et d’un ensemble de facteurs émanant de l’environnement de la personne. Les biais de genre des adultes influencent les intérêts et les choix des enfants, notamment à travers les vêtements, les jouets, les jeux et les comportements sociaux.

Là, au milieu d’un éventail de freins, la dissuasion directe des filles à qui il a ouvertement été dit qu’elles étaient moins bonnes en maths que leurs camarades masculins. Que ce soit dans Matheuses – Les filles, avenir des mathématiques – co-écrit par Claire Marc, Clémence Perronnet et Olga Paris-Romaskevich – ou dans les travaux de la neuroscientifique Catherine Vidal, les études démontrent que le cerveau n’a pas de genre, les capacités des filles et des garçons n’étant pas naturellement différenciées mais fruits d’une construction sociale et d’un ensemble de facteurs émanant de l’environnement de la personne. Les biais de genre des adultes influencent les intérêts et les choix des enfants, notamment à travers les vêtements, les jouets, les jeux et les comportements sociaux.

Ainsi, en 2025, on pense encore qu’il serait inné pour les garçons de mieux appréhender les disciplines scientifiques (principalement, les maths, l’informatique et la physique…), là où les filles seraient par nature meilleures en communication et dans le soin aux autres. Dans l’essai cité, on peut lire : « Les discours pseudoscientifiques qui prétendent prouver l’origine biologique de l’intelligence et les processus d’évaluation à l’œuvre dans le système scolaire desservent systématiquement les femmes. » C’est sur la pratique évaluative que Mathilde Benmerah-Mathieu, docteure en Sciences de l’Éducation et de la Formation et directrice pédagogique de l’Inspé de Lorraine, est intervenue le 12 mars lors de la journée « Égalité et sciences : la place des femmes » organisée par l’Université de Rennes, au Diapason.

DES ATTENTES DIFFÉRENCIÉES, DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

À travers une étude didactique et sociologique, elle s’est intéressée à l’influence des biais d’évaluation en mathématiques sur la trajectoire des filles dans les disciplines scientifiques. Parce que l’évaluation est « un processus socialement et culturellement ancré, qui légitime une certaine forme de savoirs et de compétences et qui perpétue des normes », il est important d’explorer les pratiques évaluatives des enseignant-es, non exempt-es des stéréotypes de genre. « Historiquement, les mathématiques sont associées aux garçons. Les filles ne sont pas incitées à développer leur créativité mathématique. Les attentes et les sollicitations en classe ne sont pas les mêmes pour les filles et les garçons, et les évaluations contribuent à renforcer ces inégalités », souligne la chercheuse, précisant que les écarts de niveau et de réussite, dans la discipline étudiée, commencent tôt – dès le début de l’école primaire – et se creusent au fil de la scolarité.

C’est le constat tiré de l’étude de l’Institut des Politiques Publiques : si les filles sont au même niveau, voire très légèrement meilleures, que les garçons à l’entrée du CP, en mathématiques, ce n’est plus le cas dès le milieu de l’année et la baisse des performances s’accentue dès le CE1. Le décrochage est flagrant et encore une fois, les chercheur-euses l’attribuent aux stéréotypes de genre, notamment aux idées reçues autour de la fameuse bosse des maths, précisant l’idée qu’en terme d’intelligence, on pense majoritairement au masculin dans l’inconscient populaire. L’impact est direct : les filles ont moins confiance en leurs capacités et plus d’anxiété face à l’échec, les garçons, eux, ont une meilleure confiance face aux évaluations, même s’ils peuvent être plus en difficulté.

DES DONNÉES SIGNIFICATIVES

Ainsi, elle a conduit une étude qualitative en primaire à travers plusieurs temps importants. Les données récoltées sont parlantes. En amont des séances, des entretiens individuels ont été réalisés pour recueillir les attentes des enseignant-es et leur demander de réaliser les portraits de six élèves, représentatif-ves de la classe, en établissant un pronostic de réussite : « Ils et elles anticipent la réussite des garçons. 75% favorables de réussite pour les garçons. Alors qu’il y a dans les portraits des filles déclarées en réussite en maths et des garçons estimés en difficulté. »

Lors des interventions en classe, l’observation portait sur les épisodes évaluatifs - définis comme « des moments où l’enseignant-e émet un jugement furtif ou appuyé sur les savoirs des élèves au cours de la séance » - afin d’analyser les tâches demandées, selon le genre, et la durée de celles-ci, selon les mêmes paramètres. Résultats : les garçons sont davantage interrogés sur des tâches jugées complexes (13 reprises pour les garçons, 4 pour les filles), nécessitant de « la prise de risque et de la réflexion ». Les filles, quant à elles, sont majoritairement sollicitées pour des démonstrations et des exercices techniques, qui requièrent de la précision et de l’exactitude.

« On valorise les capacités intellectuelles et le potentiel en mathématique chez les garçons et on valorise les efforts et la persévérance chez les filles »

commente Mathilde Benmerah-Mathieu.

Une donnée que l’on retrouve également dans les portraits des enseignant-es qui décrivent les filles comme appliquées, scolaires, peu confiantes et peu assurées, là où ils dépeignent les garçons comme performants, peu attentifs et en mouvement constant sur leurs chaises.

QUAND LE SENTIMENT D’ILLÉGITIMITÉ COLLE À LA PEAU

Les professionnel-les de l’éducation ont une influence immense sur les choix établis par les élèves même des années après, comme en témoigne María García Vigueras mais aussi de manière générale les lauréates du prix jeunes talents L’Oréal-Unesco. Ce fut le cas de Mercedes Haiech, mathématicienne, récompensée en 2020 par la fondation qui œuvre pour les femmes et les sciences. C’est au départ un professeur qui la stimule à travers un challenge de taille puisqu’elle devra chercher la solution sur Internet, réalisant alors « l’infinie liberté » des mathématiques. Deux ans plus tard, c’est Mégane Bournissou, post-doctorante en mathématiques à Bordeaux, qui devient à son tour lauréate du Prix. Elle évoque ses années lycées et sa réflexion autour de son orientation : « J’aimais beaucoup apprendre et je pense que j’ai été très influencée par les professeur-es que j’avais. J’ai choisi les études scientifiques parce que j’aimais ça mais aussi parce que le discours, c’était que ça ouvrait plus de portes. » Son parcours : un bac S, une prépa en maths-physique, l’ENS Rennes avec en parallèle une licence de physique et pour finir une thèse. Et après tout cela, elle affirme que le prix L’Oréal représente pour elle « une manière de se rassurer sur sa légitimité. »

Longtemps, elle a subi cette impression de ne pas être en adéquation avec l’idée qu’on se fait d’un mathématicien. Elle a considéré tout au long de sa scolarité que les questions d’illégitimité qu’elles se posaient étaient liées à des insécurités personnelles et intimes. « Récemment, j’ai rencontré l’idée que l’intime pouvait être politique et ça m’a fait me poser beaucoup de questions », souligne-t-elle. Des interrogations qui viennent en résonnance des vécus et ressentis partagés par certaines de ses élèves : « J’ai des jeunes femmes qui sont venues me parler et qui ont tenu exactement le même discours que moi j’avais tenu à leur place. Ne pas se sentir légitimes, ne pas correspondre aux attendus… La similarité de discours m’a fait dire que le problème n’est sans doute pas intime. J’ai l’impression que dans le parcours, il y a eu une intériorisation. » Un cheminement qui démontre la difficulté à se détacher de ce sentiment d’illégitimité, intégré au fil des stéréotypes dès l’enfance.

L’année suivante, on rencontre Garance Gourdel, doctorante en bio-informatique à l’Université de Rennes. On aborde sa scolarité. Au lycée, elle ne réalisait pas vraiment le sexisme ambiant. Elle entend tout de même dire que les filles ne sont pas douées en géométrie car elles ne voient pas en 3D, soi-disant, mais la réflexion lui parait isolée, et surtout ridicule. « On se rend compte du sexisme quand ça s’accumule et là, on prend du recul. En prépa, j’ai fini par réaliser qu’en tant que fille, on était moins entrainée à la compétition. On est également habituée à être bonne élève », analyse-t-elle.

QUEL IMPACT ET QUELS LEVIERS ?

Ainsi, l’’étude de Mathilde Benmerah-Mathieu permet de débusquer des traces potentielles du système de genre et de confronter la cohérence entre l’intention et la pratique évaluatives. Les éléments récoltés et analysés mettent alors en lumière la « dimension genrée dans les logiques évaluatives des enseignant-es ».Elle ajoute : « Ces biais ont des répercussions significatives sur la confiance des élèves. Et cela les conforte dans leur posture genrée et contribue à la sous-représentation des filles dans les filières mathématiques. » Un élément loin d’être anodin et anecdotique puisque ces dernières années, le constat de la diminution du nombre de filles dans les disciplines mathématiques et informatique inquiète. Cette réalité se reflète dans l’enseignement supérieur. À la rentrée, l’école Polytechnique alertait sur le nombre d’étudiantes : seulement 16% d’inscrites, contre 21% en 2023.

Pour autant, la docteure en Sciences de l’Éducation et de la Formation ne désespère pas. Au contraire, l’étude précède une large palette d’outils permettant de favoriser l’égalité et la mixité. « Pour cela, il est essentiel de questionner les pratiques d’évaluation et de penser des dispositifs plus égalitaires, pas uniquement pour les filles. Il s’agit de s’assurer que l’on donne les mêmes chances à tout le monde », s’enthousiasme-t-elle. Par la formation spécifique aux biais évaluatifs des enseignant-es, par la diversification des modalités d’évaluation, par la valorisation à même niveau des capacités et des efforts, par le travail sur l’estime de soi en mathématiques. Entre autres.

« On doit modifier nos représentations et ouvrir davantage l’accès des filles aux mathématiques. L’évaluation façonne la manière dont les élèves se projettent dans ces filières. Dès l’école primaire. Et cela alimente les représentations sociétales sur le long terme… »

insiste Mathilde Benmerah-Mathieu.

Il y a urgence à agir. A prendre conscience de l’intégration et de l’imprégnation des stéréotypes de genre dès la petite enfance et de leur impact sur les choix d’orientation scolaire, de carrières professionnelles et sur la manière même d’être au monde, régie par des injonctions patriarcales néfastes à l’épanouissement individuel, et collectif.

DES ACTIONS CONCRÈTES

Agir sur tous les fronts. Autant sur la question de l’éducation non genrée dès la très petite enfance que sur la question des représentations. Rendre les femmes visibles. Réhabiliter le matrimoine (littéraire, scientifique, artistique, sportif, militant…). Dans l’espace public comme dans les amphithéâtres et les gouvernances de laboratoires, écoles, universités, etc. Nicoletta Tchou, maitresse de conférences en mathématiques au sein de l’IRMAR et vice-présidente à l’Université de Rennes, en charge de l’égalité et de la lutte contre les discriminations, est formelle : dans toutes les filières scientifiques, et notamment en mathématiques, physique et informatique, « les enjeux sont extrêmement importants et les femmes sont extrêmement importantes également. Partout, il faut des femmes et des hommes qualifiés, on ne peut pas faire sans ». À cela, la sociologue Clémence Perronnet ajoute la notion d’inclusivité concernant l’accès de toutes les classes sociales au secteur des maths, où les personnes issues des quartiers populaires sont largement sous-représentées.

« On ne peut pas renvoyer la problématique uniquement à l’école primaire. Il faut s’occuper des stéréotypes de genre dès l’enfance mais aussi de la formation des profs qui vont être celles et ceux qui transmettent les sciences aux enfants. Il est essentiel de bien les former à l’égalité femmes-hommes. Que tout le monde s’interroge sur les moyens à sa propre échelle : chacune et chacun doit prendre ses responsabilités sur ces questions ! », insiste la référente égalité. Cela passe par la sensibilisation à l’égalité, les formations contre les violences sexistes et sexuelles, la parité lors des recrutements (aussi bien dans les jurys de sélection que dans les admissions) mais aussi la nomination des rues aux noms de femmes. « C’est important qu’on ait des modèles et qu’on les voit partout ! », s’enthousiasme Nicoletta Tchou. En mars 2025, le campus Beaulieu inaugurera des allées rendant femmage à des chercheuses en physique, en informatique, en géologie, en philosophie, en biologie ou encore en économie. L’occasion de se projeter dans les pas de celles qui marquent les sciences.

Sans oublier la myriade d’actions impulsées et portées par l’Université de Rennes et les établissements d’enseignement supérieur partenaires. De l’accueil des collégiennes pour le stage de 3e à l’IRISA au programme d’accompagnement de 10 000 jeunes femmes d’ici 2026 dans les études supérieures dans le numérique à l’INRIA, en passant par la création d’une chaire scientifique d’enseignantes-chercheuses à Sciences Po Rennes et l’organisation de nombreuses journée autour de l’égalité et de la parité sur les campus rennais… Les structures se mobilisent au sein de leurs établissements mais aussi conjointement. « Plus on voit des femmes dans les filières scientifiques, plus on normalise leur présence », soutient Manuela Spinelli, maitresse de conférences à l’Université Rennes 2, spécialisée dans les Études de genre et co-fondatrice de Parents et féministes (également co-autrice du libre Eduquer sans préjugés, avec Amandine Hancewicz). Un discours qui met toutes les lauréates du Prix L’Oréal d’accord, ayant manqué majoritairement de rôles modèles féminins dans leurs parcours. « Il faut agir dès le plus jeune âge pour susciter des vocations. Casser un peu l’image du mathématicien dans sa tour d’ivoire. Montrer aux jeunes filles qu’il y a des femmes dans les milieux scientifiques », s’enthousiasme Mercedes Haiech. Elle poursuit : « J’aime transmettre les mathématiques ! Que ce soit dans les TD dans le cadre du doctorat, lors de la Fête de la Science, les journées Filles et Maths, les RDV des jeunes mathématiciennes à l’ENS… Quand on a une passion, on aime la partager ! »

Sans oublier la myriade d’actions impulsées et portées par l’Université de Rennes et les établissements d’enseignement supérieur partenaires. De l’accueil des collégiennes pour le stage de 3e à l’IRISA au programme d’accompagnement de 10 000 jeunes femmes d’ici 2026 dans les études supérieures dans le numérique à l’INRIA, en passant par la création d’une chaire scientifique d’enseignantes-chercheuses à Sciences Po Rennes et l’organisation de nombreuses journée autour de l’égalité et de la parité sur les campus rennais… Les structures se mobilisent au sein de leurs établissements mais aussi conjointement. « Plus on voit des femmes dans les filières scientifiques, plus on normalise leur présence », soutient Manuela Spinelli, maitresse de conférences à l’Université Rennes 2, spécialisée dans les Études de genre et co-fondatrice de Parents et féministes (également co-autrice du libre Eduquer sans préjugés, avec Amandine Hancewicz). Un discours qui met toutes les lauréates du Prix L’Oréal d’accord, ayant manqué majoritairement de rôles modèles féminins dans leurs parcours. « Il faut agir dès le plus jeune âge pour susciter des vocations. Casser un peu l’image du mathématicien dans sa tour d’ivoire. Montrer aux jeunes filles qu’il y a des femmes dans les milieux scientifiques », s’enthousiasme Mercedes Haiech. Elle poursuit : « J’aime transmettre les mathématiques ! Que ce soit dans les TD dans le cadre du doctorat, lors de la Fête de la Science, les journées Filles et Maths, les RDV des jeunes mathématiciennes à l’ENS… Quand on a une passion, on aime la partager ! »

Même discours côté informatique, pour Garance Gourdel, qui s’enthousiasme des programmes existants permettant aux filles, en mixité choisie, de découvrir la programmation loin des jugements et des moqueries potentielles, rompre avec la menace du stéréotype et déconstruire les idées reçues. « Dans les stages Girls can code, on fait découvrir le code python, qui est un langage accessible de programmation. Et des filles en stage s’orientent ensuite vers l’informatique, c’est super chouette ! Et même celles qui ne continuent pas dans cette voie-là, ça les familiarise avec le secteur, elles ont moins peur. C’est aussi et surtout un espace de sororité ! », scande-t-elle avec allégresse, citant également le dispositif L codent, L créent, lancé à Rennes par des chercheuses de l’IRISA dans une même volonté de casser les normes et permettre l’accès aux sciences et à l’informatique pour les filles et les femmes dès le collège. Elle n’oublie pas non plus Femmes@numeriques, plateforme d’information autour de la place des femmes dans le secteur. Ou encore l’association ESTIMnumérique. Elle insiste : « Vraiment, ça vaut le coup de se lancer dans ces carrières. C’est très intéressant, c’est collaboratif ! Ce n’est pas juste que les femmes y aient moins accès ! »

INCLURE ET TRANSMETTRE

Donner les mêmes chances aux enfants de développer leurs compétences et de trouver leur vocation, en dehors des stéréotypes de genre. Encourager les filles et les femmes à poursuivre, au cours de leur parcours scolaire et professionnel, leur passion pour les sciences. Lutter contre les violences sexistes et sexuelles à tous les niveaux de la société. Permettre aux scientifiques de transmettre leurs métiers. A l’instar de la mission qui incombe aux doctorantes et post-doctorantes primées par la Fondation L’Oréal en octobre, à l’occasion du Prix pour les femmes et les sciences. Chaque année, une trentaine de chercheuses en sont lauréates et deviennent à leur tour ambassadrices de l’égalité et des sciences auprès des jeunes filles et femmes. Un cercle vertueux qui participe à déconstruire les clichés et à placer la question de l’inclusion au cœur des filières scientifiques.

*Conjointement réalisée par l’Université de Rennes, l’EHESP, l’INSA Rennes, la délégation Bretagne et Pays de la Loire du CNRS, la délégation Inserm Grand Ouest, le centre INRIA de l’Université de Rennes, en collaboration avec l’Agence Sensible : https://lesviesintenses.univ-rennes.fr/projets-et-partenaires

En photo :

- Page d'accueil : Garance Gourdel, doctorante en bio-informatique.

- Dans l'article, première photo : Mégane Bournissou, post-doctorante en mathématiques.

- Dans l'article, deuxième photo : Mercedes Haiech, mathématicienne.

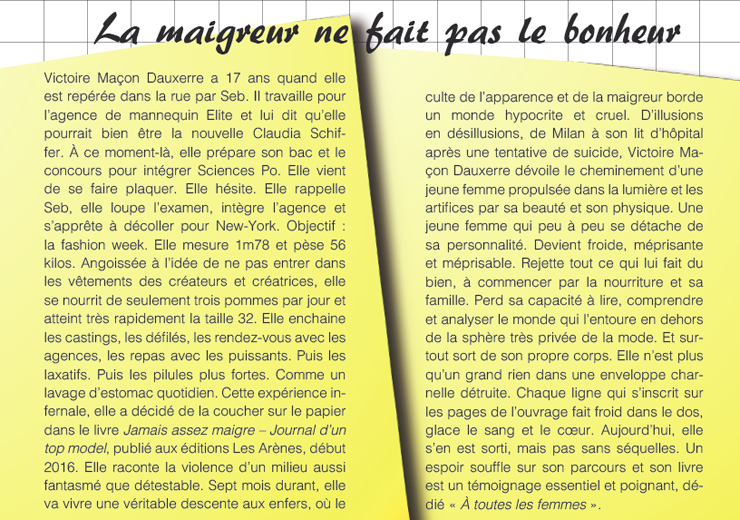

Ainsi, soigner son apparence est une manière de prendre soin de son soi intérieur. Un geste qui peut être aussi bien source de bonheur que de souffrance. Car les discriminations en raison d’un physique ne correspondant pas à la norme de la femme blanche, jeune et mince constituent une réalité bien triste et minorée de sa gravité.

Ainsi, soigner son apparence est une manière de prendre soin de son soi intérieur. Un geste qui peut être aussi bien source de bonheur que de souffrance. Car les discriminations en raison d’un physique ne correspondant pas à la norme de la femme blanche, jeune et mince constituent une réalité bien triste et minorée de sa gravité. À l’occasion du cycle « Image de soi », proposé par la Bibliothèque des Champs Libres et porté par la conservatrice Bénédicte Gornouvel de janvier à mai 2016, et du festival rennais Zanzan « Cinéma et Arts des différences », un café philo interroge les participant-e-s autour de la notion de laideur, le 10 mars au café des Champs Libres. Dominique Paquet, comédienne, auteure dramatique et philosophe, anime la conférence (et reviendra sur ce sujet le 7 avril dans la salle de conférence des CL).

À l’occasion du cycle « Image de soi », proposé par la Bibliothèque des Champs Libres et porté par la conservatrice Bénédicte Gornouvel de janvier à mai 2016, et du festival rennais Zanzan « Cinéma et Arts des différences », un café philo interroge les participant-e-s autour de la notion de laideur, le 10 mars au café des Champs Libres. Dominique Paquet, comédienne, auteure dramatique et philosophe, anime la conférence (et reviendra sur ce sujet le 7 avril dans la salle de conférence des CL).

Et surtout se forge à partir d’images étalées dans la presse people montrant des stars addicts de la piqûre et du lifting. Mathilde Robert et Marion Gérard sont toutes les deux chirurgiennes plasticiennes. Elles exercent leur profession au sein de deux établissements rennais : le CHU (Hôpital Sud) et le centre Eugène Marquis (centre régional de lutte contre le cancer). « On touche à toutes les parties du corps. On peut faire des chirurgies de la main, de la face, du pied, des zones intimes… C’est très varié. On a une fausse image de notre profession. », débute Marion Gérard.

Et surtout se forge à partir d’images étalées dans la presse people montrant des stars addicts de la piqûre et du lifting. Mathilde Robert et Marion Gérard sont toutes les deux chirurgiennes plasticiennes. Elles exercent leur profession au sein de deux établissements rennais : le CHU (Hôpital Sud) et le centre Eugène Marquis (centre régional de lutte contre le cancer). « On touche à toutes les parties du corps. On peut faire des chirurgies de la main, de la face, du pied, des zones intimes… C’est très varié. On a une fausse image de notre profession. », débute Marion Gérard. Le revers de la médaille : les cicatrices très visibles, la brassière de contention à porter pendant plusieurs mois. Mais Lennie ne regrette rien. Sa poitrine n’est pas parfaite, selon ses dires, mais elle en est satisfaite. Avant, elle avait l’impression de porter une étiquette, celle de ‘la fille aux gros seins’. Aujourd’hui, elle a jeté cette étiquette « et je n’en ai pas remis depuis ! »

Le revers de la médaille : les cicatrices très visibles, la brassière de contention à porter pendant plusieurs mois. Mais Lennie ne regrette rien. Sa poitrine n’est pas parfaite, selon ses dires, mais elle en est satisfaite. Avant, elle avait l’impression de porter une étiquette, celle de ‘la fille aux gros seins’. Aujourd’hui, elle a jeté cette étiquette « et je n’en ai pas remis depuis ! » Pour elle, ce n’est pas qu’une question de physique car elle sait profondément qui elle est. Mais les regards peuvent être insistants et gênants. Ainsi, dès qu’elle se sait identifiée, elle accumule du mal-être : « On nous renvoie l’image de travelo. Mais ce n’est pas vrai, c’est mensonger, une fausse image. » Elle est une femme et souffre également des assignations très fortes qui sont associées à son sexe avec une certaine obligation d’y répondre. « Quand je suis en pantalon, on me demande alors pourquoi je veux changer de sexe ?! », confie-t-elle. Comme si ne pas porter de jupe ou de robe faisait de nous des hommes…

Pour elle, ce n’est pas qu’une question de physique car elle sait profondément qui elle est. Mais les regards peuvent être insistants et gênants. Ainsi, dès qu’elle se sait identifiée, elle accumule du mal-être : « On nous renvoie l’image de travelo. Mais ce n’est pas vrai, c’est mensonger, une fausse image. » Elle est une femme et souffre également des assignations très fortes qui sont associées à son sexe avec une certaine obligation d’y répondre. « Quand je suis en pantalon, on me demande alors pourquoi je veux changer de sexe ?! », confie-t-elle. Comme si ne pas porter de jupe ou de robe faisait de nous des hommes… Si on constate que l’estime de soi résiste à la pression du battage médiatique, publicitaire, artistique et autre, elle ne peut toutefois s’affranchir complètement de l’image de soi. Se sentir bien à l’extérieur permet de conserver une bonne estime de soi, tout comme se sentir utile et compétente dans un ou plusieurs domaines nous rend épanouies et souvent plus à l’aise dans notre corps.

Si on constate que l’estime de soi résiste à la pression du battage médiatique, publicitaire, artistique et autre, elle ne peut toutefois s’affranchir complètement de l’image de soi. Se sentir bien à l’extérieur permet de conserver une bonne estime de soi, tout comme se sentir utile et compétente dans un ou plusieurs domaines nous rend épanouies et souvent plus à l’aise dans notre corps.

Se protéger de quoi précisément ?

Se protéger de quoi précisément ?