C’est fascinant, la sexualité. Fascinant de voir à quel point elle semble autant nous libérer que nous enfermer et nous diviser. Influencées par le règne de la pensée religieuse et du patriarcat, les sociétés ont relayé le sujet du plaisir sexuel, seul ou à plusieurs, au rang de tabou. Le sexe, c’est pour la procréation. Le sexe, c’est pour assouvir les pulsions des hommes. Le sexe, c’est viril, c’est hétérosexuel, et puis c’est tout. Les femmes ne seraient que les réceptacles de la graine du mâle supérieur. Et bien non !

Elles possèdent un sexe érectile aux 8000 terminaisons nerveuses, ressentent désirs et plaisirs, n’attendent pas la pénétration (et le pénis) comme le messie, fantasment aussi des situations inavouables… bref, elles ont elles aussi un appétit sexuel, un imaginaire érotique et pornographique et des envies (et des moyens) de se faire plaisir. Du plaisir solitaire au plaisir partagé, la masturbation est une aventure palpitante et intime qui ne peut être ni codifiée, ni limitée par des normes de genre. Et pourtant, elle cristallise les enjeux de pouvoir et de domination.

Action ou vérité. Trois mecs et quatre meufs, dans le salon d’un appartement. « Qui… ici… s’est déjà masturbé ? » Silences gênés, rires nerveux. Les trois gars lèvent la main. « Attends, il y a que les garçons qui lèvent la main ? », pense une des filles, avant d’oser lever la main à son tour. Éclats de rire de la part de celle qui a lancé la question : « Tu t’es déjà masturbée ? » La discussion jette un froid.

Dans les couloirs de l’école, en voyant passer celle qui la veille a avoué se branler, un des garçons s’esclaffe à voix haute : « Elle l’a dit ! Elle se masturbe !! » Ces deux scènes, illustrées dans la bande-dessinée Les crocodiles sont toujours là, de Juliette Boutant et Thomas Mathieu (lire le Coup de cœur, p.6), témoignent d’une problématique encore largement répandue : l’inégale rapport des hommes et des femmes à la masturbation. Il est normal, voire même valorisé, qu’un homme se tripote. Mais une femme ?! C’est clairement inapproprié. On n’ose pas. Ou on aborde le sujet du bout des lèvres…

BRIMÉE, LA SEXUALITÉ DES ENFANTS

On justifiera, pour les garçons, que dès la puberté, les érections matinales les appellent à faire éternuer leur chibre dressé sous les draps, tandis que pour les filles, rien n’apparaît de manière aussi explicite, leur sexe à elles étant imaginé à l’intérieur. On pense aussi les garçons obsédés par le sexe en mode « alerte gros nichons, flaque dans le pantalon » et les filles fleurs bleues, dans l’attente du prince charmant (comment penser que cette bande de pervers assoiffés de nibards et de pubis chauves puissent opérer une telle métamorphose ?! Ça nous échappe…).

Grossières erreurs ! Si on dit que dès le plus jeune âge les petits garçons découvrent et jouent avec leur sexe, il en est de même pour les filles. Si on ne les brime pas d’entrée de jeu… Elles aussi peuvent ressentir des sensations dans le bas ventre et du plaisir en frottant leur entrejambe à un objet ou à une main car leur sexe n’est pas qu’à l’intérieur.

A contrario de leurs homologues masculins, elles seront peu nombreuses à obtenir des informations sans le pourquoi du comment et le comment du pourquoi. Manon, 26 ans, regrette de n’avoir pas eu accès à des informations à ce propos quand elle était jeune ado.

Et puis, « vers 15 ans sur les conseils d’une copine j’ai rencontré ma pomme de douche et avec elle mon clitoris ! » Elle se livre facilement dans son rapport à la sexualité : « Les premières années furent cauchemardesques… un viol alors que je n’avais pas encore 14 ans, de nombreuses relations avec des hommes qui abusaient de moi etc…

Heureusement vers ma majorité, j’ai rencontré un partenaire qui m’aimait réellement et il m’a appris à découvrir mon propre corps, le respect de moi-même ainsi que le plaisir relatif au partage, au respect et à l’amour. J’ai connu bon nombre de difficultés dans ma sexualité et c’est toujours par la réflexion, l’analyse de mes ressentis propres (pourquoi ai-je peur/honte/de la culpabilité…) et de la discussion ensuite avec mes partenaires que je les ai surmontées. »

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Petra a aujourd’hui 32 ans. C’est vers 11 ou 12 ans qu’elle a ressenti une sensation de picotements « désagréables et agréables en même temps. » Elle tient à parler de branlette, plutôt que de masturbation :

« C’est important qu’on ait les mêmes termes que les gars. Sinon on a tout de suite l’impression que pour les filles c’est plus doux, plus mignon. C’est faux. Donc je dis la branlette ! » La branlette, pour elle, commence dans son lit, alors qu’elle s’ennuie : « On ne m’en avait jamais parlé avant. Déjà, je trouve que c’est venu assez tard car j’ai plusieurs copines qui ont le souvenir de se toucher lorsqu’elles étaient enfants.

Je me souviens toucher mon clitoris sans savoir ce que c’était. J’avais un crayon de couleur blanc qui ne me servait qu’à être frotté contre le clitoris. Après, en grandissant, je regardais les films du dimanche soir sur M6. Je pensais être la seule au monde à faire ça. Je pensais que j’étais bizarre. Et 15 ans plus tard, j’ai fini par comprendre. Ça craint, faut le dire. »

Rapidement, les filles vont intégrer que si l’envie les reprenait d’aller titiller le on-ne-sait-pas-quoi, elles feraient mieux de rester discrètes à ce propos, voire de carrément s’abstenir. Parce que si elles se laissaient aller à des pulsions sexuelles, qui souvent sont la preuve qu’elles sont possédées par le diable (évidemment), elles seraient cataloguées anormales, voire malsaines et malades.

Si en plus en grandissant, elles assument leur sexualité, elles évoluent dans la catégorie des salopes. En résumé, elles ont le feu au cul et la main dans la culotte.

SE MASTURBER POUR SOI !

Et alors ? Il est où le problème ? À quoi se bute-t-on ici pour que les réactions soient si vives, gênées, moqueuses, cruelles et/ou menaçantes ? Résidant principalement dans la vision patriarcale de la société, il est indéniable que l’on peine encore aujourd’hui à reconnaître aux femmes la liberté d’une sexualité qui ne dépendrait pas d’un homme.

Il est vrai que la sexualité est toujours envisagée d’un point de vue hétérosexuel, y compris dans la catégorie « Lesbiennes » des sites pornographiques. Tout ne tourne pas autour des hommes. Ou du pénis. La masturbation peut se pratiquer à plusieurs (avec le consentement de chacun-e, on insiste mais bon, c’est pas clair pour tout le monde), et oui, ce sera un acte sexuel, même si aucune pénétration n’a lieu.

La masturbation, comme le reste de la sexualité, c’est une accumulation d’explorations, d’expérimentations, de pratiques et d’informations. Toujours avec les notions de respect et de consentement.

« Ça m’a libérée de façon personnelle d’entendre parler du clitoris et de savoir que c’était normal de se branler. Ça a libéré aussi ma sexualité : j’ai demandé un cunnilingus. Le plaisir sexuel est devenu le centre, la base, de ma sexualité. Je me suis mise à aimer le sexe et pas juste pour faire plaisir aux mecs. Parce que c’est ça qu’on m’a appris, qu’il fallait leur faire plaisir. »

précise Petra.

POURQUOI DISSIMULER LE CLITORIS ?

Comment avoir l’envie ou l’idée d’explorer une zone que l’on ne connaît pas et dont on ne sait pas grand chose, voire rien du tout ? L’Histoire nous apprend que ce sont les hommes, les explorateurs. Pas les femmes, encore moins les filles. Elles ne sont pas curieuses… Balivernes !

Elles peuvent être les Alexandra David Néel de leur sexe et gravir les sommets du clitoris, parcourir les reliefs des vallées de la vulve jusqu’à l’exploration – à l’aveugle avec le(s) doigt(s) ou à l’aide d’une lampe torche et d’un miroir – des cavités du vagin jusqu’au col de l’utérus.

Souvent, elles en feront l’expérience seules ou avec des copines, sans trop savoir ce qu’elles touchent et pourquoi ça leur fait du bien (ou pas), pourquoi le corps peut-être se raidit, le clitoris se durcit et leur sexe s’humidifie. Le fait de ne pas nommer, de ne pas montrer et de laisser filles comme garçons dans l’ignorance ne relève pas du détail. Ce n’est pas anodin.

Souvent, elles en feront l’expérience seules ou avec des copines, sans trop savoir ce qu’elles touchent et pourquoi ça leur fait du bien (ou pas), pourquoi le corps peut-être se raidit, le clitoris se durcit et leur sexe s’humidifie. Le fait de ne pas nommer, de ne pas montrer et de laisser filles comme garçons dans l’ignorance ne relève pas du détail. Ce n’est pas anodin.

C’est un biais de contrôle non seulement sur le sexe féminin mais aussi sur leur corps et leur sexualité. Une femme informée est une femme dangereuse, potentiellement émancipée ou en tout cas, consciente des inégalités régies par des normes patriarcales qui hiérarchisent les sexes et les genres.

GROS PROBLÈME D’INFORMATIONS…

Dans le rapport du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, publié en juin 2016, il est notamment expliqué que les jeunes filles « subissent la double injonction de devoir se montrer désirables mais « respectables » ».Et souligne que « les jeunes, et en particulier les filles, méconnaissent leur corps, et le plaisir féminin reste tabou : 84% des filles de 13 ans ne savent pas comment représenter leur sexe alors qu’elles sont 53% à savoir représenter le sexe masculin et une fille de 15 ans sur 4 ne sait pas qu’elle a un clitoris. »

À la rentrée 2019, on compte un seul manuel scolaire de SVT représentant le clitoris. Un seul. Faut-il en parler à l’école ? C’est la question posée par le chroniqueur Guillaume Meurice dans son micro-trottoir diffusé sur France Inter en mars dernier. Si la question peut faire sourire de prime abord, elle pointe la problématique du cruel manque d’informations et des idées reçues que l’on entretient, en ne dispensant pas les cours d’éducation à la vie sexuelle et affective, pourtant obligatoires depuis la loi de 2001.

« La découverte du clitoris date du XVIe siècle, en tout cas la reconnaissance par la médecine, ça veut dire qu’on a découvert l’Amérique avant le clitoris. », remarque le journaliste qui tend ensuite le micro à des passant-e-s dans la rue. Une dame explique alors pourquoi elle est contre l’enseignement du clitoris à l’école :

« Il y a peut-être autre chose à apprendre aux enfants que le clitoris. Je veux dire, ils le découvriront bien assez tôt. L’éducation sexuelle oui…(intervention du chroniqueur : ça peut en faire partie…) Oui mais bon alors la bistouquette aussi… (la bistouquette c’est déjà pas mal enseigné quand même…) Oui enfin d’accord la bistouquette, mais pourquoi le clitoris ? (la bistouquette oui, mais le clitoris non ?) Oui, parce que le clitoris c’est trop précis. »

Elle poursuit : « Est-ce que les garçons ils ont vraiment besoin de savoir comment fonctionne le clitoris de la fille ? (ce serait peut-être pas mal que les garçons ils sachent aussi, non ?) Je pense pas. Parce que je pense que pour les garçons quand ils vont étudier le clitoris, ça va être sexuel. Ils vont vouloir l’appliquer tout de suite. » Voilà, c’est dit.

LE PRINCIPE DU BOUTON ROUGE

Le 1erseptembre, la brillante Maïa Mazaurette, chroniqueuse spécialiste des sexualités, signait une nouvelle chronique dans Le Mondeautour de nos réticences d’adultes à parler de sexualité aux enfants. En évitant le sujet, on parvient finalement à renforcer leur fascination autour de celui-ci. Principe de l’interdit.

« Si nous démissionnons, alors les pairs, Google et la pornographie répondront aux questions concernant les travaux pratiques ou le plaisir. Rappelons les derniers chiffres : 62% des jeunes ont vu leur première séquence porno avant leur quinzième anniversaire. », commente la journaliste.

Elle démêle, toujours avec autant d’intelligence que de légèreté, le sac de nœuds que les générations se refourguent comme une patate chaude qui aurait chopé la peste, tout comme la plupart des parents et des enseignant-e-s.

« Dernière et plus importante réticence : on aime se raconter que le silence permet de garder l’innocence des enfants intacte (soit que nous ayons la nostalgie de notre enfance, soit que nous regrettions d’avoir été finalement très peu innocent/e). A la naïveté supposée de l’enfant répond alors une certaine naïveté des adultes ! C’est d’autant plus problématique qu’on entend prononcer des mots comme « corruption » (petit conseil : si votre sexualité vous corrompt, peut-être est-il temps de changer de partenaire ou de pratiques). Dans cette optique, le monde de l’enfance représente l’Eden d’avant la pomme. La sexualité serait intrinsèquement mauvaise et dangereuse (eh bien, quel programme !).

Notons alors que cette préservation de l’innocence est circonscrite au sexe : ces mêmes enfants seront exposés sans problème à des contenus violents (rarement perçus comme obscènes, bizarrement), à la maladie, au mensonge ou à la mort. (…) Car finalement, qu’est-ce qui sous-tend l’injonction à « protéger » les enfants ? Une menace bien sûr. Notre sexualité, si satisfaisante soit-elle, reste perçue comme dangereuse, chargée, problématique. Si nous étions sereins, nous transmettrions les basiques avec sérénité. A ce titre, ce sont peut-être les adultes qui devraient parler de sexe, poser des questions, apprendre ! De peur de transmettre à leurs enfants, en plus de leurs précieuses connaissances, un malaise dont ils auront du mal à se débarrasser. »

LE DROIT DE SAVOIR

Dans une société moderne qui prône à tout va la jouissance, la recherche du plaisir et du bonheur, il semblerait que ce à quoi on nous incite et invite ne soit que matériel et financier. Et dans cette grande publicité mensongère, l’argument de vente, c’est une illusion sexuelle.

Dans une société moderne qui prône à tout va la jouissance, la recherche du plaisir et du bonheur, il semblerait que ce à quoi on nous incite et invite ne soit que matériel et financier. Et dans cette grande publicité mensongère, l’argument de vente, c’est une illusion sexuelle.

L’argument brandi pour vendre, c’est la séduction, et la séduction prend toujours l’apparence d’une femme fatale, très sexy, désirable, peut-être difficilement accessible au départ mais qui ensuite se pliera aux moindres désirs et attentes de l’homme viril. Pour la faire plier, il faut la dominer.

Hypersexualiser les femmes, les érotiser constamment, tout en insinuant qu’à l’entrejambe, elles n’ont rien, parce qu’on ne montre pas, on ne représente pas, on ne nomme pas, c’est leur enlever violemment leurs désirs, leurs plaisirs et leurs capacités à être sujets de leurs corps et de leurs sexualités. Savoir que l’on possède le seul organe dédié au plaisir n’est pas suffisant pour nous libérer de l’oppression masculine qui, entre autre, nous réduit à des objets sexuels.

Mais sur le chemin de la réappropriation des corps, cela fait parti des informations indispensables à l’émancipation des femmes. Nombreuses sont les femmes à revendiquer le droit de chacun-e à disposer librement de son propre corps. À revendiquer l’égalité dans une connaissance de soi et de l’autre et dans une sexualité sans entraves, ce qui implique de savoir précisément ce que l’on a entre les jambes (et que cela n’appartient qu’à nous…).

1998 : DÉCOUVERTE DU CLITORIS, SI, SI !

Le 19 septembre, sur France Inter, Giulia Foïs, dans son billet d’humeur sur « Le viol n’est pas une sexualité » rappelle une phrase de Simone de Beauvoir tout à fait appropriée à la problématique : « Nommer, c’est dévoiler, et dévoiler, c’est agir ».

Ce à quoi Julia Pietri participe au quotidien grâce à l’auto-édition de son livre Le petit guide de la masturbation féminineet grâce à la fondation du groupe Gang du clito, à suivre sur Instagram, à l’initiative de la campagne d’affichage, le 8 mars, « It’s not a bretzel » qui décline avec plusieurs couleurs les clitoris assortis toujours d’un slogan percutant et marrant, comme « it’s not an alien », « it’s not a ghost » ou encore « it’s not a legend ».

Le déclic, elle l’a eu à 28 ans. Engagée dans la communication militante avec Merci Simone, elle se rend en Bretagne pour rencontrer deux vannetaises, à l’origine de Wonder Clito. Une gifle la percute mentalement en apprenant que la véritable anatomie du clitoris avait été découverte en 1998.

Dans son livre, elle reprend l’histoire du « va-et-vient répétitif de la reconnaissance du clitoris », recommandé d’utilisation à la Renaissance car on pense la masturbation utile à la procréation. Puis la science avance et le clitoris recule. Jusqu’à être un paria et tomber aux oubliettes (si l’excision n’est soi-disant plus pratiquée en France, elle l’a été jusqu’en 1930).

En 1998, c’est l’australienne Helen O’Connell qui (re)découvre l’anatomie exacte du clitoris. Plus de vingt ans après, on nage toujours dans un grand vide informatif.

« Savoir que l’on a un organe érectile et érogène, ça remet à sa place les deux sexes : ils fonctionnent de la même manière ! Ça repositionne le schéma de la sexualité ! »

nous explique Julia Pietri.

Si les éditeurs ont souhaité retirer le terme « masturbation » du titre, l’autrice a refusé de se soumettre à un tel compromis : « Ils n’ont pas compris l’enjeu, le combat à mener. Tant pis ! Mon objectif, c’est de « détabouiser », de dédramatiser la masturbation, de comprendre l’intérêt de se découvrir. C’est pour ça qu’il y a beaucoup de témoignages de femmes, ce livre repose là-dessus.

Mon combat c’est de faire le max, avec des campagnes, des livres, etc. pour que toutes les femmes connaissent la véritable anatomie de leur organe sexuel. Si les filles ont une fausse représentation de l’anatomie de leur corps, elles vont se construire avec des questions et des complexes. La base, c’est que les filles et les garçons sont égaux de sexe. Et ça c’est important car on nous apprend toujours que c’est là notre différence. »

PARLER DE L’ORGANE DU PLAISIR !

Pour Fanny, 31 ans, il n’est pas choquant qu’à 13 ans, une fille sur 2 ne sache pas qu’elle a un clitoris. « Je pense que peu de jeunes connaissent la rate, la vésicule biliaire ou l’urêtre. À cet âge-là, peu de filles et de garçons sont sexualisé-e-s je pense. Par la suite, quand on commence à évoquer la sexualité dans les cours de biologie, il faut en parler ! Et en parler comme un organe du plaisir ! », souligne-t-elle.

Pour Julia Pietri, l’argument est difficilement entendable. Certes, les ados ne connaissent pas tous les organes mais savent quasiment tou-te-s dessiner un sexe masculin. Et on ne peut pas dire la même chose avec le sexe féminin.

« Pour moi, c’est politique ! On a moins de pouvoir si on ne sait pas ce qu’on a entre les jambes. Prendre conscience de son corps le plus tôt possible, c’est avoir conscience de soi, savoir dire « je », dire « oui », dire « non ». Ça touche à la question du consentement. Mais bien sûr, dès qu’on donne du pouvoir aux femmes, ça fait peur. Et on a l’idée ridicule que si on laisse les femmes se masturber, les hommes ne serviront plus à rien. C’est n’importe quoi !

La révolution du clitoris va changer la construction des femmes, ce n’est pas anodin. Ce n’est forcément pas la même chose quand tu apprends que tu as un clitoris et à quoi il sert, à quoi il ressemble, à 13 ans qu’à 45 ans ! », conclut-elle, scandalisée qu’on apprenne plus de choses sur le clitoris sur les réseaux sociaux qu’à l’école ou à la maison.

Pour autant, Fanny a bien conscience qu’il est important d’en parler puisque « plus on se connaît physiquement, plus on interprète ses désirs et plus on a accès au plaisir. Et je pense que tout ce qu’on fait dans notre vie a pour but le plaisir (le sien ou celui d’autrui). »

Pour elle, si le clitoris n’apparaît que dans un seul manuel scolaire, c’est sans doute « parce qu’il n’a qu’une fonction plaisir et non reproductive ? Je trouve ça très bien que ça soit en (r)évolution. » Elle n’a pas le souvenir d’avoir souvent entendu d’autres femmes parler de masturbation :

« Ça me gêne que ce soit tabou. C’est « normal » pour un homme mais « déplacé » chez la femme. »

DONNER L’ESPACE ET LA PAROLE AUX JEUNES

Pour Thomas Guiheneuc, coordinateur des projets Santé au sein de l’association rennaise Liberté Couleurs, il ne s’agit « pas forcément d’un tabou mais plutôt d’un manque d’espace pour exprimer ou explorer. » Lui, ainsi que 4 autres collègues, interviennent régulièrement en milieu scolaire, auprès d’un public âgé entre 12 et 25 ans en moyenne, pour aborder les questions de vie sexuelle et affective.

« Nous répondons aux sollicitations d’établissements. En fonction de la maturité du groupe et des demandes, nous abordons la masturbation mais ce n’est pas notre angle d’attaque. », explique-t-il.

À travers des questionnements autour des relations amoureuses et de ce qu’ielles en attendent, la discussion peut s’ouvrir sur la manière dont ielles envisagent et appréhendent la masturbation. Rires gênés, blagues, idées reçues et pression sociale sont souvent les premières réactions mais les professionnel-le-s de l’association savent gérer et cadrer le groupe pour que d’un côté les garçons ne se bidonnent pas « comme des baleines » quand le sujet vient sur la table et pour que de l’autre, les filles osent s’exprimer « sans peur du regard des garçons ».

Par les échanges, il va falloir opérer un processus de déconstruction. « Dans le porno, ils voient un enchainement de séquences qui commence par un rapport bouche/sexe, puis une pénétration et en général ça se termine par une éjaculation à l’extérieur du corps de la femme. En abordant la question de la masturbation, ça permet de les ramener à eux. De s’éloigner de la vision, souvent des garçons, en lien avec la pornographie.

On n’apporte pas de réponse, on remet simplement en perspective le rapport au corps, le rapport à l’autre, le plaisir, le désir, en en profitant pour parler de la notion de confiance, de consentement. On n’est jamais dans la technicité, on intervient sur le bien-être, sur ce que connaître son corps peut apporter, comme le fait de pouvoir dire si certaines choses font du bien ou non. On sait que ça fait du bien si on explore. Nous, on n’est pas là pour leur dire « Faites le », on est là pour parler de la découverte du corps et pour qu’ils sentent libres de le faire ou pas. », commente Thomas Guiheneuc.

REPRENDRE LES BASES

Il insiste : il n’y a pas une mais des sexualités. Ce qui est important, lors des séances en milieu scolaire (et ensuite tout au long de la vie), c’est la capacité d’écoute et la gestion du groupe afin de canaliser les émotions, afin que puissent s’exprimer les ressentis, les vécus et les questionnements :

«Ils ont fréquemment des questions par rapport à la pornographie parce qu’ils n’ont pas à cet âge-là les filtres et les distances nécessaires. La pornographie, en majorité, répond à des fantasmes d’adultes mis en scène par des adultes. C’est important d’avoir des espaces d’échanges pour aborder ces thématiques.

Je comprends que ce ne soit pas simple d’aborder ça pour un prof ou autre parce que leurs questionnements nous amènent également à nous questionner nous, on n’est pas armés pour tout et on n’a pas toujours les bonnes infos. Dans ces moments-là, quand on intervient, notre compétence n’est pas sur la question des savoirs mais sur la gestion du collectif car on ouvre des boites de Pandore. Il y a parfois des vécus qui sortent dans les séances qui sont très compliqués à gérer. »

Pour lui, les sexualités devraient être au cœur de toutes les approches, aussi bien quand on parle de littérature que d’arts plastiques. Il constate un réel intérêt et de nombreuses appétences des jeunes à pouvoir discuter autour de ce sujet, afin de dissiper la honte et la peur du jugement.

« Il y a plein de questions comme « Peut-on se masturber pendant les règles ? » Bien sûr ! On peut tout faire. Tout dépend de comment la personne se sent avec son corps, avec ses règles. Alors là les gars, souvent, ils font les mines de dégoutés et crient « aaaaaah c’est dégueu ». On peut alors parler avec le groupe du fait que les garçons, eux, n’ont pas ce genre de contraintes.

Et enchainer avec « Pourquoi les garçons peuvent se vanter de se masturber ? », « Pourquoi ce n’est pas naturel chez les filles ? ». On voit bien les enjeux de pouvoir. Les filles s’autocensurent et même se taclent entre elles. Alors, on reprend : c’est quoi l’anatomie, c’est quoi l’organe sexuel féminin, c’est quoi l’organe sexuel masculin ? On insiste beaucoup sur la bienveillance et la confiance comme pré requis à la sexualité. Les gars et les filles ont besoin de l’entendre. Ça les apaise de sortir de la vision de la performance. Et ça leur permet de mettre à distance les normes et les pressions des représentations montrées dans la pub, le porno, etc. »

PAR SOI-MÊME, POUR SOI-MÊME

Pour Thomas Guiheneuc, le sujet de la sexualité doit pouvoir être abordé avec les jeunes, « en l’inscrivant dans une porte ouverte ». Il développe : dans l’enseignement d’une culture judéo-chrétienne, la sexualité appartient à l’intime et donc à la sphère privée. En parallèle, on laisse les enfants accéder à des émissions télés qui ne se basent que sur le cul ou qui reçoivent des invités qui parlent de cul.

« Arrêtons d’être hypocrite ! On peut en parler comme en Suisse ou en Belgique où ils axent sur la curiosité et non pas sur « l’incitation à ». Avec les jeunes, y a pas de tabous, on propose un sujet et ça sort. Le pire comme le meilleur. Au-delà d’un tabou, il s’agit d’une responsabilité : qui va faire en sorte qu’on en parle ? Il faut bien expérimenter les choses, alors autant le faire avec tout le discernement nécessaire.

À partir du moment où on permet de prendre conscience de son corps, de sa sexualité, de ses désirs, on permet déjà à la personne de pouvoir se dire « j’existe et je peux me positionner dans la société ». Charge à elle de le dire à voix haute, c’est son histoire personnelle, elle en fait ce qu’elle veut. Plus on permettra de se connaître, d’être en capacité de s’accepter (grâce à des structures compétentes), plus on va pouvoir les renforcer par rapport à leurs facteurs de fragilité, par rapport à leur vulnérabilité intime.

Il faut avoir accès aux informations sur le rapport à l’intime, au corps, etc. pour savoir ce que l’on veut, ce que l’on ne veut pas, ce à quoi on aspire, etc. En ayant déjà ce type d’informations, les filles et les femmes seraient plus en mesure d’aller porter plainte pour agressions sexuelles ou viols, on assisterait moins à des propos et des actes LGBTIphobes, si on avait des espaces d’échanges ouverts et sans jugements ! Ça permet de se dire que l’on va découvrir par soi-même ce qui nous concerne nous et qui ne concerne pas les autres ! », conclut l’animateur de Liberté couleurs, dont l’association à mener avec les jeunes et le conseil régional la campagne « La norme, c’est toi ».

VIVRE DANS LA FRUSTRATION DE SON CORPS

Comme dans toutes les thématiques concernant l’égalité de manière globale, l’éducation doit s’approprier le sujet afin de pallier au manque d’informations. « En bio, on m’a appris que le sexe de la femme servait pour la reproduction. Et que le sexe de la femme, c’était le vagin. Alors que c’est aussi une vulve, avec des lèvres, un clitoris… Mais ça on n’en parle pas. Le pénis est identifié en tant qu’organe sexuel mais pas le clitoris. Les médecins et les gynécos aussi devraient toujours s’assurer que les patientes savent ce qu’elles ont entre les jambes.

Les filles ont intérêt à vivre dans la frustration de leur corps. C’est un empêchement dû au patriarcat. Etre frustrée, c’est ne pas s’exprimer. On garde les femmes dans l’ignorance d’elles-mêmes pour les dominer et les amener à servir le plaisir sexuel masculin. Les garçons aussi doivent savoir. C’est pas sale le sexe d’une femme, c’est pas vulgaire. « Dé-salir » le sexe, dédramatiser, c’est hyper important. », analyse Petra.

Beaucoup de femmes ont grandi dans cette ignorance du clitoris et sa fonction. Certaines se sont interdites d’explorer, d’autres l’ont fait sans en parler et d’autres encore, ont continué de se branler pour le plaisir, sans bâillon. Les parcours et les cheminements sont très variés lorsque l’on aborde le rapport à la masturbation.

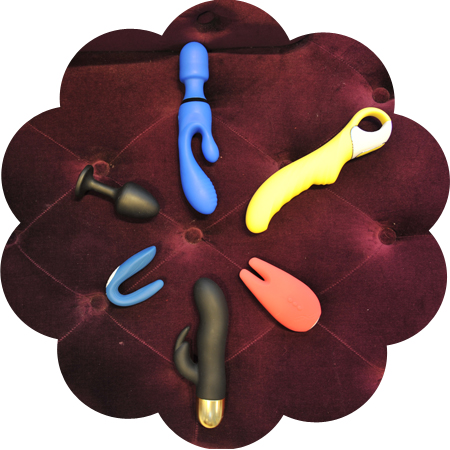

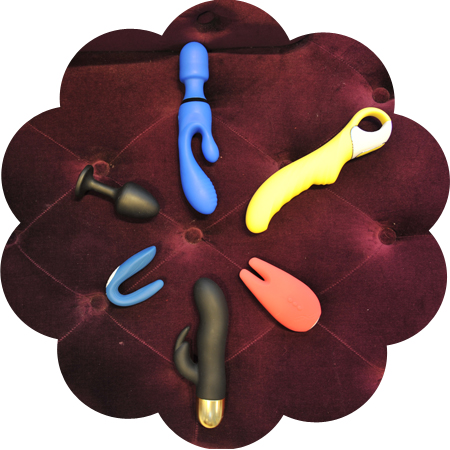

Il y en a pour qui la pratique doit rester personnelle, se faire dans les périodes de célibat. D’autres pour qui elle se partage, on peut masturber l’autre, se masturber devant l’autre. Il y en a qui ont peur, il y en a qui n’osent pas, il y en a qui utilisent des accessoires, des sex toys, il y en a qui regardent du porno (dans les confidences entre femmes hétérosexuelles, nombreuses sont celles qui expliquent qu’elles regardent davantage les vidéos lesbiennes), d’autres fantasment d’après leur imaginaire, d’autres lisent des nouvelles érotiques, certaines se caressent tout le corps avant d’en venir à toucher leur sexe, certaines se frottent contre la couette ou un objet… en matière de masturbation, il n’y a pas de manière unique de faire, il n’y a pas qu’une zone à explorer.

Une femme peut aimer branler son clitoris extrêmement rapidement, une autre femme peut ne pas supporter ça. Elle peut aimer ça un jour, et ne pas avoir la même envie la fois suivante. Dans la sexualité, la recherche du plaisir est constamment en mouvement. Elle évolue avec la personne et son vécu.

LÂCHER PRISE

Fanny a peu de tabous. Pour elle, la sexualité constitue un élément du quotidien. Elle n’a pas de difficulté à aborder le sujet mais établit une distinction entre la sexualité de manière générale et sa propre sexualité, « une chose qui n’appartient qu’à mon conjoint et moi ».

Fanny a peu de tabous. Pour elle, la sexualité constitue un élément du quotidien. Elle n’a pas de difficulté à aborder le sujet mais établit une distinction entre la sexualité de manière générale et sa propre sexualité, « une chose qui n’appartient qu’à mon conjoint et moi ».

Elle n’a jamais regardé de porno, a appris à découvrir son corps par elle-même mais aussi avec les différents partenaires qu’elle a connus. Depuis sa première grossesse, son rapport à la sexualité a beaucoup évolué :

« Les examens gynécos tous les mois, l’accouchement, l’épisio, etc. ont modifié mon corps et ma libido. Mon ainé est né il y a 2 ans et demi et je l’ai allaité quelques mois. Outre l’épisiotomie de l’accouchement qui a rendu les rapports sexuels douloureux, la lactation m’a provoqué une sécheresse vaginale qui a réduit ma libido à zéro. Par la suite, nos rapports ont repris, j’étais sous pilule, les sensations n’étaient plus douloureuses mais différentes, comme si j’avais été remodelée de l’intérieur (ce qui est finalement le cas).

Ma fille est née il y a quelques mois. Je savais à quoi m’attendre niveau sexualité par la suite, mon conjoint aussi. Nous avons été plus patients. J’ai accouché sans péridurale et ça a été un exercice libérateur pour moi. Déjà le binôme formé avec mon partenaire nous a « soudé physiquement », j’ai maitrisé ce qui se passait en moi, j’étais actrice de ce qui se passait entre mes jambes. J’ai lâché prise, mon instinct animal est ressorti et ça a contribué à me libérer sexuellement. Je n’allaite plus depuis 2 mois et j’ai un stérilet cuivre. J’ai l’impression d’avoir la libido d’une adolescente avec les connaissances d’une femme. Bref, encore beaucoup de changements en perspective. »

D’UNE INJONCTION À L’AUTRE

Accouchements, problèmes gynécos, maladies, agressions sexuelles, viols, harcèlement, humiliations, méconnaissance du corps (surtout si on ajoute à cela la connerie suprême de prétendre qu’il y a des femmes clitoridiennes et des femmes vaginales…), non prise en compte des ressentis et des vécus, objets sexuels, exotisation des corps racisés, rejet et exclusion des corps et des relations sortant de la norme blanche, hétérosexuelle, mince, jeune, cisgenre… les violences envers les femmes s’accumulent et se croisent pour certaines.

Le corps est le terreau fertile des inégalités et surtout de comment le patriarcat entretient les normes et les complexes. Et on passe constamment d’une injonction à une autre. Des femmes qui simulent, on passe à l’obligation de jouir en permanence. L’orgasme est le saint graal de la femme moderne. Du matin au soir, elle s’active au travail et à la maison, et au lit, elle jouit à tous les coups.

De quoi foutre un sérieux complexe à pas mal de femmes. Encore une fois, on nous ordonne une action, comme si celle-ci était unique. Le plaisir ne se commande pas, et ne peut pas répondre à une consigne donnée à un instant T pour un moment X. Il y a actuellement trop de facteurs contradictoires dans la société pour qu’une femme puisse pleinement s’assumer sans en payer les conséquences.

La liberté intime, elle s’acquiert par l’expérience et la volonté personnelles, assorties à un partage d’informations et de pratiques. Elle est profondément ancrée à notre personnalité, notre mise à nu et relie notre inconscient à notre conscient. Elle participe de facto à notre émancipation.

LA MASTURBATION, C’EST BON POUR LA SANTÉ

« Que je sois libérée sur ma sexualité, ça libère mes partenaires. Je trouve qu’il y a davantage de respect et de consentement, depuis que je me connais mieux, que je sais ce qu’est le clitoris, à quoi ça sert, et que j’assume. J’ai beaucoup plus envie de donner mon consentement pour une relation. Avant, c’était d’accord parce que la société me disait de le faire. Là, je décide et je suis maitre de ma sexualité, de mon corps. Les réseaux sociaux ont un rôle déterminant là-dessus.

Moi, j’ai la chance d’être dans un milieu culturel fort où on a commencé à en parler, avec #metoo, avec des affiches dans la rue, etc. Faut continuer comme ça, faut en parler dans la presse et pas que dans la presse pour les filles, pour tout le monde, faut rabâcher. », poursuit Petra, qui termine sur un message enthousiasmant et militant :

« Se masturber, c’est très bon pour la santé physique et pour la santé mentale. Être maitre de son propre corps ! Pouvoir se donner du plaisir seule, c’est accéder à l’autonomie de ta personne et c’est la meilleure base pour partager et avoir une sexualité épanouie. Je pense qu’il faut tenter des trucs. Toujours dans la sécurité… Et puis, faut arrêter d’avoir peur face aux enfants. Ils mettent leurs mains partout, ils vont forcément mettre les mains sur leur sexe à un moment donné. À nous de leur apprendre que ce n’est ni sale, ni honteux, et qu’ils peuvent prendre leur temps pour découvrir. Moi, je dis : branlez-vous ! »

PARTAGER SES SAVOIRS

La base, c’est donc l’information sur notre sexe et son fonctionnement. Rompre avec le tabou des adultes envers les enfants, par peur de les inciter ou d’être traités de mauvaises personnes qui entrainent les plus jeunes dans la lubie du sexe. Manon qui avoue avoir une réelle passion pour son sexe a à cœur de valoriser et partager les informations autour des sexualités :

« Pour moi, partager, donner, ressentir du plaisir est l’aboutissement de mes relations intimes… Pouvoir partager cet amour me comble de bonheur. Mes amies savent bien à force de me fréquenter que je me fais une véritable joie de répondre à leurs questions, écouter et ensuite donner mon « analyse » de leurs rapports et conseils en tout genre.

Ensuite, je discute de ça avec presque toutes les femmes que je rencontre et bien sûr avec tous les hommes avec qui je partage du plaisir. Je précise que je vis en nomade et que par conséquent je rencontre beaucoup de personnes sur la route. Dernièrement, j’ai beaucoup parlé avec des adolescentes car ma petite sœur a commencé à se poser des questions. Je leur ai donc fait un après-midi « masturbation et amour » pendant lequel elles ont pu parler librement de leurs corps et des relations sexuelles. »

Pour elle, la société n’a que peu évolué sur le sujet : « La sexualité de dominance et d’irrespect est encore plus présente qu’à mon époque. J’aimerais que la société enseigne le respect, le partage et la connaissance du corps des femmes. J’aimerais que l’on arrête de formater les hommes à être des Hommes virils et dominants. J’aimerais que l’on arrête de formater les femmes dans cette image de soumise qui prend son pied à se faire démonter sans préliminaires et qui se doit de faire jouir son partenaire dans l’hypothétique possibilité qu’elle puisse elle aussi, un jour peut-être jouir… »

NE PAS SE CONFORMER À LA PERFORMANCE

Sortie de son carcan, la masturbation est une voie saine pour découvrir son corps. Pas uniquement son sexe puisque les femmes y ont recours pour avoir du plaisir mais aussi pour lutter contre des troubles du sommeil ou pour diminuer les douleurs menstruelles ou des maux de tête, etc. Se détacher du tabou ne s’opère pas en un claquement de doigts.

Cela nécessite du temps. De savoir que parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Esprit et corps sont liés. Le contexte joue sur notre capacité à nous donner du plaisir et inversement. La société, à l’aide de représentations idéalisées, hétéronormées et patriarcales, nous conforme à la performance sexuelle.

Dans le porno, actrices et acteurs sont entrainé-e-s à faire durer l’acte qui se termine quasiment à chaque fois par l’éjaculation masculine que l’on prend automatiquement pour un orgasme, tandis que la femme n’aura elle pas joui. Mais tout le monde s’en fout, elle doit se satisfaire d’avoir reçu la semence mâle dans la bouche, sur le visage, les seins ou une autre partie du corps. La vision est donc celle d’une mécanique bien huilée, celle de la domination masculine.

Qui n’a souvent rien à voir avec la réalité. Personnaliser sa sexualité, c’est effrayant dans ce monde. Mais c’est aussi une aventure excitante et palpitante. Connaître son sexe, son plaisir et ses désirs, c’est enrichissant pour soi, tout d’abord. Et c’est ensuite un apprentissage et des découvertes que l’on peut mettre en partage avec son ou sa partenaire. Pour le ou la guider dans un moment qui puisse se rapprocher au maximum d’une symbiose.

Et pour apprendre de l’autre aussi, en discutant avec lui ou elle sur ses désirs et ses plaisirs. Peu importe notre âge, il y a toujours dans la sexualité de quoi découvrir de nouveaux horizons.

À CHACUN-E SA RÉVOLUTION

C’est ce que nous raconte Mathilde : « Disons que depuis mon adolescence, j’avais en tête une certaine idée du plaisir et voilà qu’à 35 ans je découvre un univers infiniment excitant. Je me masturbe avec l’esprit libre, sans scrupule, sans honte ni retenue. Et le fait d’assumer tout ceci décuple l’ensemble jusqu’au réel épanouissement personnel. »

Elle a un enfant et une vie bien organisée, comme elle le dit. L’an dernier, elle a vécu « une sacrée révolution » dans sa vie sexuelle. Son stérilet hormonal lui crée une baisse du moral et de la libido, elle décide d’en changer et de mettre son organisme « au vert ».

Petit à petit elle ressent des changements, puis les ressent tout d’un coup, « comme si un matin je m’étais réveillée, littéralement, physiquement, comme si tout mon être, mes entrailles, mon cerveau et mon sexe venaient de se libérer de quelque chose. (…) Mon vagin s’ouvrait littéralement rien qu’à l’idée de pouvoir baiser. »

Les premiers temps sont agités, difficiles à gérer, mais Mathilde apprend à contrôler les envies, à les assumer : « Lorsque je sens le désir monter, je vais aux toilettes, me masturbe, jouis et me sens fière, vainqueur, gagnante. Lorsque je suis chez moi je prends un vibromasseur que j’ai acheté un soir après une journée complètement obsédée par l’envie de baiser, à serrer les cuisses au bureau, à me mordre les lèvres. J’ai pris ma voiture et foncé dans un sexshop comme une junkie chez son dealer.

La vendeuse était surprise de constater qu’à mon âge, j’en étais à ce stade d’ignorance des pratiques de masturbation féminine. Elle m’a tout expliqué et m’a présenté sa gamme de sextoys comme un vendeur de voiture compare les options des DCI et vante les mérites du turbo diesel. Je suis ressortie avec une facture conséquente, un tee-shirt cadeau et l’impression d’avoir plus appris en une heure qu’en 20 ans de pseudo-pratique. »

Nombreuses sont les femmes à tenir le même discours que Mathilde. À parfois ressentir que leurs mains vont et viennent sur leur sexe « comme par devoir. » Comme si l’acte était davantage « comparable à une observation anatomique qu’à une entreprise de découverte de soi, sans parler d’une recherche d’un quelconque plaisir. »

QUAND JE VEUX, SI JE VEUX

On ne doit pas être obligées de jouir, on doit se sentir libres de jouir. Jouir, quand on veut, si on veut. Seule ou à plusieurs. C’est là que le travail peut être long et complexe car il exige de la patiente, des expériences, des recherches mais aussi de se libérer de la pression sociale et de nos propres jugements.

Déconstruire l’idée qu’une femme ne devrait pas se toucher et se donner du plaisir. Qu’une femme ne devrait pas trouver son propre plaisir par ses propres moyens lors d’un acte sexuel avec un homme. La connaissance de soi, de son plaisir et de ses désirs, quand elle est mise en partage, peut aussi offrir un cadre de confiance et de respect pour une communication bienveillante qui amènera les partenaires à s’épanouir dans une sexualité sereine.

Déconstruire l’idée qu’une femme ne devrait pas se toucher et se donner du plaisir. Qu’une femme ne devrait pas trouver son propre plaisir par ses propres moyens lors d’un acte sexuel avec un homme. La connaissance de soi, de son plaisir et de ses désirs, quand elle est mise en partage, peut aussi offrir un cadre de confiance et de respect pour une communication bienveillante qui amènera les partenaires à s’épanouir dans une sexualité sereine.

Que la femme n’ait pas peur d’assumer et exprimer ses envies, que ce soit dans les mises en situation, les positions, les caresses, les tentatives de découverte, etc. Que l’homme ne se sente pas menacé dans sa virilité si la femme utilise des accessoires ou sa main (en dehors et pendant l’acte). On doit donc pouvoir se sentir libres d’être qui on est dans la plus grande intimité.

Et cela passe non pas par l’injonction à la jouissance mais par la valorisation et l’appropriation des corps des femmes par elles-mêmes. Par la mise en avant de la pluralité des sexes et des façons de prendre du plaisir. Aucun sexe unique, aucune voie unique. Les sexes sont beaux.

MARRE DE VOIR DES PÉNIS SUR LES MURS, ON VEUT AUSSI DES VULVES !

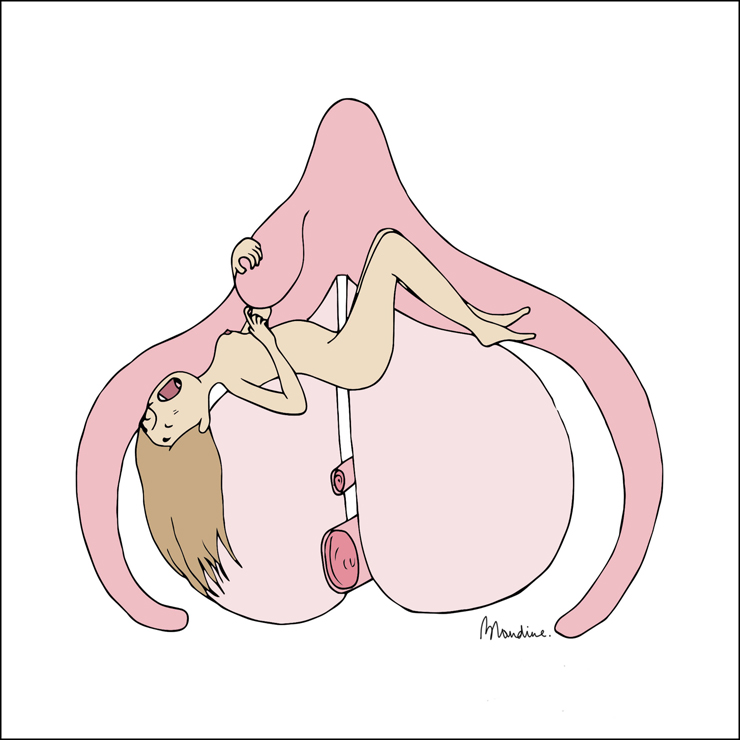

Rozenn est graphiste, à Rennes. Elle a créé son alter ego Miss Pakotill, il y a quelques années, « pour créer librement toutes les petites choses qui me passaient par la tête ! » Son univers, elle le décrit comme un mélange très burlesque : « De l’étrange, du gothique naïf ; mêlant corps féminin ou nature… je travaille en noir et blanc principalement avec des touches de doré sur certaines illustrations. »

À l’occasion de l’exposition Uncensored, en mars dernier, organisée par le collectif Les Femmes libres, la galerie du CROUS dévoilait plusieurs dessins de vulves très graphiques, en noir et blanc, teintées de doré. Elle crayonnait, gribouillait ici et là et a posté sa première vulve sur Instagram en 2017, à peu près. Ce qui l’a motivée ?

« Surement ma déconstruction vis-à-vis du féminisme, un jour, j’en ai eu marre de ne voir que des pénis dans la rue, partout représentés, omniprésents ; alors qu’une vulve c’est quand même plus beau et plus graphique ! J’avais pour idée de faire des collages urbains, pour que le sexe féminin soit un peu plus regardé, connu et reconnu… Pour le moment, ce n’est toujours qu’à l’état de projet, mais qui sait ? Peut-être que bientôt fleuriront dans Rennes mes vulves ! »

Dans son processus de travail, elle s’est inspirée à la base d’un schéma anatomique, pour ensuite déstructurer ses traits et travailler « autour des formes pour créer une sorte de dynamique et jeux de volumes et « matières ». » Elle a voulu que les femmes puissent s’identifier à ces vulves.

Parce qu’elles sont nombreuses à complexer sur la taille de leurs lèvres, la couleur de leur sexe ou leur pilosité, Miss Pakotill offre des représentations qui modifient la perception de notre organe sexuel. C’est exaltant de regarder ses traits, ses variations et ses formes qu’elle leur donne. Et chaque fois, le clitoris en forme de cœur : « ce grand oublié, j’ai voulu le représenter comme ça pour sa grande sensibilité, le dé-diaboliser. »

RÉHABILITER LE GRAND OUBLIÉ

Comme dans les manuels scolaires, le sexe féminin est souvent oublié également des arts : « Il n’est presque jamais représenté ; il est caché, suggéré ; c’est le grand oublié ! On ne sait pas comment il fonctionne, le montrer quelle hérésie ! Il aura fallu attendre 2017 pour que le clitoris soit correctement représenté dans un livre de SVT… Il y a encore du chemin à faire ! Heureusement il y a de plus en plus de personnes qui leur donne une place importante, je pense notamment au collectif Vagina Guerilla, au musée Vagina Museum, à ma copine Julie Burton et ses « chattes » porte-clés, à Vulva Gallery, qui célèbre la diversité, Vulves partout et bien d’autres… ! »

Son message à elle avec sa sérieVulva rejoint le message des militantes prônant la révolution du clitoris : « La beauté des vulves dans leur diversité ! J’aimerais que les vulves soient représentées au même niveau que les pénis, qu’il y ait une appropriation de l’espace urbain ! La vulve intrigue, fascine et terrifie, symbole du don de vie mais aussi du désir féminin ; elle est censurée, cachée, ou non représentée. Parce qu’il y en a de tailles, formes et couleurs différentes, qu’elles sont toutes normales et belles. Afficher une vulve, c’est assumer son corps, assumer ses désirs, une célébration et un amour pour soi, sans complexe. »

Entre la sacralité du sexe féminin et la diabolisation du clitoris, rendons sa personnalité à notre organe sexuel. Unique, beau, acteur du plaisir solitaire comme du plaisir partagé, il n’appartient qu’à nous. À nous de décider de son utilisation, d’arpenter ses reliefs, textures, odeurs, goûts et apparats, comme on veut, quand on veut. De le partager comme on veut, quand on veut. Pour une émancipation personnelle, individuelle et sexuelle. Pour que notre plaisir, comme notre vie, soit entre nos mains !

Créé fin 2022, le spectacle Désirs Plurielles nait d’une enquête réalisée auprès de 25 femmes et d’une nécessité personnelle, ressentie par Anne-Laure Paty. « En 2020, on a lancé le projet autour d’une grille d’entretiens abordant la question des femmes et de leur relation aux désirs à travers l’axe du transgénérationnel, du rapport à la transgression et du vécu », souligne la comédienne. Résultat : 25 témoignages, 40 heures de dérush… et une matrice globale pour écrire le spectacle. Elle poursuit : « Après ma première grossesse, le sujet du désir était très compliqué pour moi. J’ai fait une thérapie et c’est à ce moment-là que je me suis dit qu’il fallait que j’en fasse un spectacle ! » Dire sa relation au désir passe aussi par l’exploration des ressentis d’autres femmes. Parce que si ce rapport au désir est intime, il relève également d’une expérience collective pour les jeunes filles et femmes grandissant et se construisant dans une société patriarcale.

Créé fin 2022, le spectacle Désirs Plurielles nait d’une enquête réalisée auprès de 25 femmes et d’une nécessité personnelle, ressentie par Anne-Laure Paty. « En 2020, on a lancé le projet autour d’une grille d’entretiens abordant la question des femmes et de leur relation aux désirs à travers l’axe du transgénérationnel, du rapport à la transgression et du vécu », souligne la comédienne. Résultat : 25 témoignages, 40 heures de dérush… et une matrice globale pour écrire le spectacle. Elle poursuit : « Après ma première grossesse, le sujet du désir était très compliqué pour moi. J’ai fait une thérapie et c’est à ce moment-là que je me suis dit qu’il fallait que j’en fasse un spectacle ! » Dire sa relation au désir passe aussi par l’exploration des ressentis d’autres femmes. Parce que si ce rapport au désir est intime, il relève également d’une expérience collective pour les jeunes filles et femmes grandissant et se construisant dans une société patriarcale.

Difficile de parler de représentation de la sexualité et du plaisir féminin sans évoquer la problématique du male gaze, traduit en français par regard masculin. Théorisé en 1975 par Laura Mulvey, il encadre toute une culture visuelle imposant, à travers le corps des femmes, l’expression de leur sexualité, leurs postures, attributs et soumission, une vision patriarcale hétérosexuelle cisgenre dans le but de satisfaire le plaisir masculin. Cyrielle Dozières, directrice du festival Court Métrange à Rennes, rappelle que plus récemment, c’est Iris Brey qui a, en France, réintroduit cette notion sous l’angle du regard féminin qu’elle analyse dans son livre éponyme. Elle décrit la représentation de la sexualité comme un spectacle et non comme une expérience. « Les deux courts-métrages que l’on a sélectionnés ne sont pas dans cette optique-là, mêmes s’ils sont imparfaits et qu’on peut interroger des choses dedans. Il faut déjà préciser qu’en 19 ans de festival, il y a eu très peu de films qui ont présenté le plaisir féminin et la sexualité. Ici, ils montrent le plaisir par l’expérience de la femme, par l’intérieur du personnage. », précise-t-elle, en ajoutant : « C’est très important de pouvoir représenter le corps et le plaisir d’une femme qui n’est pas dépourvue d’une personnalité. »

Difficile de parler de représentation de la sexualité et du plaisir féminin sans évoquer la problématique du male gaze, traduit en français par regard masculin. Théorisé en 1975 par Laura Mulvey, il encadre toute une culture visuelle imposant, à travers le corps des femmes, l’expression de leur sexualité, leurs postures, attributs et soumission, une vision patriarcale hétérosexuelle cisgenre dans le but de satisfaire le plaisir masculin. Cyrielle Dozières, directrice du festival Court Métrange à Rennes, rappelle que plus récemment, c’est Iris Brey qui a, en France, réintroduit cette notion sous l’angle du regard féminin qu’elle analyse dans son livre éponyme. Elle décrit la représentation de la sexualité comme un spectacle et non comme une expérience. « Les deux courts-métrages que l’on a sélectionnés ne sont pas dans cette optique-là, mêmes s’ils sont imparfaits et qu’on peut interroger des choses dedans. Il faut déjà préciser qu’en 19 ans de festival, il y a eu très peu de films qui ont présenté le plaisir féminin et la sexualité. Ici, ils montrent le plaisir par l’expérience de la femme, par l’intérieur du personnage. », précise-t-elle, en ajoutant : « C’est très important de pouvoir représenter le corps et le plaisir d’une femme qui n’est pas dépourvue d’une personnalité. » Le plaisir féminin est souvent tabou. Honteux, caché. À l’instar des organes sexuels qui sont en partis dissimulés et méconnus. « Pendant le Moyen-Âge et la Renaissance, les femmes étaient considérées comme lubriques. Celles qui attirent et qui sont attirées. Parce qu’elles sont facilement corruptibles, sensibles, etc. elles sont davantage tentées par le malin, le diable. Leur appétit sexuel était considéré comme vorace et insatiable, c’est pourquoi on a pensé qu’il fallait endiguer le plaisir féminin. Cette pensée a traversé les siècles. », analyse Maude Robert. Tentation, peur, sexualité, mort, plaisir se croisent, se confrontent et se répondent dans les deux courts-métrages. « Ce sont des thématiques qui irriguent complétement le cinéma de genre. Le genre horreur. », ajoute Cyrielle Dozières. La dualité, le choc, la résistance et l’acceptation semblent des étapes essentielles à la découverte de la sexualité. L’aspect pulsionnel dont parlait déjà Maude Robert refait surface, servant de levier dans la compréhension de l’utilisation de cette figure monstrueuse : « Dans les pulsions, il y a une forme de monstruosité. La vie pulsionnelle en général ne correspond pas aux valeurs morales. Il y a les pulsions de mort, de destruction, d’agression, d’autodestruction. Et il y a les pulsions de vie, d’autoconservation et de sexualité. Tout ne se dit pas en société. Ce n’est pas étonnant d’en passer par le monstre. » Dans La bête, elle y voit une forme de rêve « et le rêve s’achève toujours par la satisfaction du désir. » Si le final indique la jouissance, on peut interroger le rapport de domination montré dans la course poursuite dans la forêt. « Et pourquoi toujours passer par la pénétration ? Est-ce que ce film interroger les limites entre l’acceptable ou non ? On voit une forme de bestialité qui finit par être acceptée. », questionne Cyrielle Dozières.

Le plaisir féminin est souvent tabou. Honteux, caché. À l’instar des organes sexuels qui sont en partis dissimulés et méconnus. « Pendant le Moyen-Âge et la Renaissance, les femmes étaient considérées comme lubriques. Celles qui attirent et qui sont attirées. Parce qu’elles sont facilement corruptibles, sensibles, etc. elles sont davantage tentées par le malin, le diable. Leur appétit sexuel était considéré comme vorace et insatiable, c’est pourquoi on a pensé qu’il fallait endiguer le plaisir féminin. Cette pensée a traversé les siècles. », analyse Maude Robert. Tentation, peur, sexualité, mort, plaisir se croisent, se confrontent et se répondent dans les deux courts-métrages. « Ce sont des thématiques qui irriguent complétement le cinéma de genre. Le genre horreur. », ajoute Cyrielle Dozières. La dualité, le choc, la résistance et l’acceptation semblent des étapes essentielles à la découverte de la sexualité. L’aspect pulsionnel dont parlait déjà Maude Robert refait surface, servant de levier dans la compréhension de l’utilisation de cette figure monstrueuse : « Dans les pulsions, il y a une forme de monstruosité. La vie pulsionnelle en général ne correspond pas aux valeurs morales. Il y a les pulsions de mort, de destruction, d’agression, d’autodestruction. Et il y a les pulsions de vie, d’autoconservation et de sexualité. Tout ne se dit pas en société. Ce n’est pas étonnant d’en passer par le monstre. » Dans La bête, elle y voit une forme de rêve « et le rêve s’achève toujours par la satisfaction du désir. » Si le final indique la jouissance, on peut interroger le rapport de domination montré dans la course poursuite dans la forêt. « Et pourquoi toujours passer par la pénétration ? Est-ce que ce film interroger les limites entre l’acceptable ou non ? On voit une forme de bestialité qui finit par être acceptée. », questionne Cyrielle Dozières.

Nous disposons de 15 minutes pour résoudre 6 énigmes qui nous mèneront aux reliques. Deux par deux, on se précipite sur les différents ilots pour s’atteler à notre mission. Face à nous, des cubes comportant des QR code, on les scanne et on accède à une vidéo de la chaine Youtube de Game of Hearth expliquant le courant queer féminisme, valorisant la pluralité des identités sexuelles et de genre, comme l’explique l’étiquette devant laquelle il faut disposer le cube.

Nous disposons de 15 minutes pour résoudre 6 énigmes qui nous mèneront aux reliques. Deux par deux, on se précipite sur les différents ilots pour s’atteler à notre mission. Face à nous, des cubes comportant des QR code, on les scanne et on accède à une vidéo de la chaine Youtube de Game of Hearth expliquant le courant queer féminisme, valorisant la pluralité des identités sexuelles et de genre, comme l’explique l’étiquette devant laquelle il faut disposer le cube. Frustrant certes mais stimulant et enthousiasmant également. Les énigmes sont inventives et créatives et on kiffe le décor. Partout où se pose notre regard, on prend notre pied. Il y a des clitoris suspendus au plafond, une bibliothèque féministe devant laquelle on s’attarde à lire les tranches des bouquins (et on note les titres, évidemment, pour compléter la notre), un puzzle égalité, des infos sur Lizzo, Odile Fillod ou encore Bell Hooks, un extrait de King Kong Théorie de Virginie Despentes et aussi des slogans de manif’ : « Polanski violeur, cinémas coupables, public complice ».

Frustrant certes mais stimulant et enthousiasmant également. Les énigmes sont inventives et créatives et on kiffe le décor. Partout où se pose notre regard, on prend notre pied. Il y a des clitoris suspendus au plafond, une bibliothèque féministe devant laquelle on s’attarde à lire les tranches des bouquins (et on note les titres, évidemment, pour compléter la notre), un puzzle égalité, des infos sur Lizzo, Odile Fillod ou encore Bell Hooks, un extrait de King Kong Théorie de Virginie Despentes et aussi des slogans de manif’ : « Polanski violeur, cinémas coupables, public complice ».

Souvent, elles en feront l’expérience seules ou avec des copines, sans trop savoir ce qu’elles touchent et pourquoi ça leur fait du bien (ou pas), pourquoi le corps peut-être se raidit, le clitoris se durcit et leur sexe s’humidifie. Le fait de ne pas nommer, de ne pas montrer et de laisser filles comme garçons dans l’ignorance ne relève pas du détail. Ce n’est pas anodin.

Souvent, elles en feront l’expérience seules ou avec des copines, sans trop savoir ce qu’elles touchent et pourquoi ça leur fait du bien (ou pas), pourquoi le corps peut-être se raidit, le clitoris se durcit et leur sexe s’humidifie. Le fait de ne pas nommer, de ne pas montrer et de laisser filles comme garçons dans l’ignorance ne relève pas du détail. Ce n’est pas anodin. Dans une société moderne qui prône à tout va la jouissance, la recherche du plaisir et du bonheur, il semblerait que ce à quoi on nous incite et invite ne soit que matériel et financier. Et dans cette grande publicité mensongère, l’argument de vente, c’est une illusion sexuelle.

Dans une société moderne qui prône à tout va la jouissance, la recherche du plaisir et du bonheur, il semblerait que ce à quoi on nous incite et invite ne soit que matériel et financier. Et dans cette grande publicité mensongère, l’argument de vente, c’est une illusion sexuelle.

Fanny a peu de tabous. Pour elle, la sexualité constitue un élément du quotidien. Elle n’a pas de difficulté à aborder le sujet mais établit une distinction entre la sexualité de manière générale et sa propre sexualité, « une chose qui n’appartient qu’à mon conjoint et moi ».

Fanny a peu de tabous. Pour elle, la sexualité constitue un élément du quotidien. Elle n’a pas de difficulté à aborder le sujet mais établit une distinction entre la sexualité de manière générale et sa propre sexualité, « une chose qui n’appartient qu’à mon conjoint et moi ». Déconstruire l’idée qu’une femme ne devrait pas se toucher et se donner du plaisir. Qu’une femme ne devrait pas trouver son propre plaisir par ses propres moyens lors d’un acte sexuel avec un homme. La connaissance de soi, de son plaisir et de ses désirs, quand elle est mise en partage, peut aussi offrir un cadre de confiance et de respect pour une communication bienveillante qui amènera les partenaires à s’épanouir dans une sexualité sereine.

Déconstruire l’idée qu’une femme ne devrait pas se toucher et se donner du plaisir. Qu’une femme ne devrait pas trouver son propre plaisir par ses propres moyens lors d’un acte sexuel avec un homme. La connaissance de soi, de son plaisir et de ses désirs, quand elle est mise en partage, peut aussi offrir un cadre de confiance et de respect pour une communication bienveillante qui amènera les partenaires à s’épanouir dans une sexualité sereine.

Ce rapport à la religion, elle l’avait déjà noté dans son travail autour des menstruations. Au Brésil déjà elle entreprenait des performances autour des règles et en venant en France pour poursuivre ses études d’arts plastiques, elle a rédigé un mémoire sur ce sujet auquel elle s’est intéressée dans plusieurs pays et plusieurs cultures.

Ce rapport à la religion, elle l’avait déjà noté dans son travail autour des menstruations. Au Brésil déjà elle entreprenait des performances autour des règles et en venant en France pour poursuivre ses études d’arts plastiques, elle a rédigé un mémoire sur ce sujet auquel elle s’est intéressée dans plusieurs pays et plusieurs cultures.

Invitée par Le Triangle, elle est entourée de deux assistantes : Sonia Bel Hadj Brahim, membre du collectif Ma Dame Paris, et Viola Chiarini, fondatrice du collectif Mad(e) in Waack. Face à elles, une foule pailletée et strassée – avec modération – de femmes et d’hommes suspendu-e-s aux funky steps de Princess Madoki, qui décompose les pas, sans musique dans un premier temps.

Invitée par Le Triangle, elle est entourée de deux assistantes : Sonia Bel Hadj Brahim, membre du collectif Ma Dame Paris, et Viola Chiarini, fondatrice du collectif Mad(e) in Waack. Face à elles, une foule pailletée et strassée – avec modération – de femmes et d’hommes suspendu-e-s aux funky steps de Princess Madoki, qui décompose les pas, sans musique dans un premier temps.

« Je voulais vraiment en faire mon métier et mes parents ont dit non. J’ai continué mes études de droit, ça faisait la fierté de mes parents. Mais la danse était plus forte. J’allais à l’université la semaine et je partais en tournée régionale le week-end. J’avais envie de bouger, j’avais envie d’être sur scène. J’ai voulu faire une école de danse à Paris qui forme au milieu du spectacle. Mes parents ont redit non. Mon père est très carré. Mais ce qu’il n’avait pas compris, c’est que ce n’était pas une question. », souligne Josépha qui va alors se démener pour trouver un travail et un logement dans la capitale.

« Je voulais vraiment en faire mon métier et mes parents ont dit non. J’ai continué mes études de droit, ça faisait la fierté de mes parents. Mais la danse était plus forte. J’allais à l’université la semaine et je partais en tournée régionale le week-end. J’avais envie de bouger, j’avais envie d’être sur scène. J’ai voulu faire une école de danse à Paris qui forme au milieu du spectacle. Mes parents ont redit non. Mon père est très carré. Mais ce qu’il n’avait pas compris, c’est que ce n’était pas une question. », souligne Josépha qui va alors se démener pour trouver un travail et un logement dans la capitale.

Une détermination qui l’emmène l’année suivante en Suède pour participer à Street Star, un des plus grands événements mondiaux. Elle se qualifie pour la demi finale où elle doit y affronter la célèbre Yoshie. Celle qui a fait que tout a commencé pour elle : « Elle m’a inspirée, j’étais trop contente de danser avec elle. Tu vois, je dis danser avec elle et pas contre elle. J’étais sure de perdre mais j’étais trop contente. Et j’ai tellement bien dansé que j’ai gagné. J’ai perdu ensuite mais pour moi, c’était incroyable ! »

Une détermination qui l’emmène l’année suivante en Suède pour participer à Street Star, un des plus grands événements mondiaux. Elle se qualifie pour la demi finale où elle doit y affronter la célèbre Yoshie. Celle qui a fait que tout a commencé pour elle : « Elle m’a inspirée, j’étais trop contente de danser avec elle. Tu vois, je dis danser avec elle et pas contre elle. J’étais sure de perdre mais j’étais trop contente. Et j’ai tellement bien dansé que j’ai gagné. J’ai perdu ensuite mais pour moi, c’était incroyable ! »

Elle dévoile cet épisode au cours duquel elle a menacé ses parents avec un couteau, épisode qui lui a valu un séjour à l’hôpital, au service pédopsychiatrie. L’enfermement provoque en elle une danse qui ne la quitte jamais et quand elle danse, elle sourit. Sa porte de sortie : le jour où sa mère a parlé. Où elle a dit toute la vérité aux médecins sur son mari qui bat sa fille depuis des années.

Elle dévoile cet épisode au cours duquel elle a menacé ses parents avec un couteau, épisode qui lui a valu un séjour à l’hôpital, au service pédopsychiatrie. L’enfermement provoque en elle une danse qui ne la quitte jamais et quand elle danse, elle sourit. Sa porte de sortie : le jour où sa mère a parlé. Où elle a dit toute la vérité aux médecins sur son mari qui bat sa fille depuis des années. Une révolte dans laquelle elles puisent afin de transformer la souffrance des épreuves et des injonctions en flammes de l’espoir et de l’accomplissement. Sans s’affranchir de tous les codes et s’émanciper de toutes les normes, elles questionnent, remettent en cause, dénoncent, échangent et partagent.

Une révolte dans laquelle elles puisent afin de transformer la souffrance des épreuves et des injonctions en flammes de l’espoir et de l’accomplissement. Sans s’affranchir de tous les codes et s’émanciper de toutes les normes, elles questionnent, remettent en cause, dénoncent, échangent et partagent.

Soixante enfants sont nés dans la Maison des femmes et le premier baptême a été célébré : « C’est un premier pas vers le passage à l’âge adulte. Pour garder la tradition, tout en enlevant l’étape de l’excision qui arrive plus tard dans la vie des jeunes filles. Et là ce sont les matrones qui s’en occupent. Trois mois après la naissance, les bébés vont dans leur case pour une cérémonie de bénédiction. Il faut que les matrones soient importantes à tout moment de la vie de l’enfant, sans passer par l’excision. »

Soixante enfants sont nés dans la Maison des femmes et le premier baptême a été célébré : « C’est un premier pas vers le passage à l’âge adulte. Pour garder la tradition, tout en enlevant l’étape de l’excision qui arrive plus tard dans la vie des jeunes filles. Et là ce sont les matrones qui s’en occupent. Trois mois après la naissance, les bébés vont dans leur case pour une cérémonie de bénédiction. Il faut que les matrones soient importantes à tout moment de la vie de l’enfant, sans passer par l’excision. »