On attribue leurs dessins à un style « girly », on les associe à la catégorie « bande-dessinée féminine », on les pré-suppose souvent dans les rayons Jeunesse des librairies spécialisées – dans lesquelles elles sont peu nombreuses à travailler – et, peu invitées dans les festivals et salons, peu médiatisées, on ne retient pas particulièrement les noms des autrices et dessinatrices BD.

Et si on se penche sur la manière dont les femmes sont représentées dans les ouvrages, on réalise deux choses : oui, elles sont de plus en plus en nombreuses à incarner des personnages principaux mais hélas oui, elles sont quasiment toutes blanches, hétérosexuelles, cisgenres et minces. Alors si on constate une réelle évolution concernant la place des femmes dans le 9eart, où en sommes-nous ? Et comment sortir des cases du sexe et du genre ?

Elle est belle la Schtroumpfette avec ses longs cheveux blonds et sa petite robe blanche. Au départ, elle était brune. Mais les autres Schtroumpfs la trouvaient énervante, pas attirante. Le Grand Schtroumpf a donc changé son apparence et les choses se sont apaisées. Elle a pourtant été créée par Gargamel pour semer la zizanie au sein du village des Schtroumpfs ! Pour la façonner, une formule magique et une bonne dose de misogynie ont fait le boulot :

« Un brin de coquetterie, une solide couche de parti-pris, trois larmes de crocodiles, une cervelle de linotte, de la poudre de langue de vipère, un carat de rouerie, une poignée de colère, un doigt de tissu de mensonges, cousu de fil blanc, bien sûr, un boisseau de gourmandise, un quarteron de mauvaise foi, un dé d’inconscience, un trait d’orgueil, une pointe d’envie, un zeste de sensiblerie, une part de sottise et une part de ruse, beaucoup d’esprit volatil et beaucoup d’obstination, une chandelle brûlée par les deux bouts. » Ça fait mal. Très mal.

FEMMES DE, CASSE PIEDS, FEMMES FATALES… ET QUOI D’AUTRE ?

D’accord, il faut remettre ça dans le contexte. Quand Peyo fait apparaître la Schtroumpfette, nous sommes en 1967, quelques années après les premiers albums d’Astérix, inventé par Albert Uderzo et René Goscinny… Dans le village des irréductibles gaulois, les femmes sont un peu plus nombreuses.

On retient notamment le personnage de Bonnemine, connue pour être la femme du chef. Elle est décrite comme « Petite et rondelette à l’air hautain », « meneuse de troupes (cachée sous la femme au foyer) », « autoritaire » et pratiquant « avec brio le rouleau à pâtisserie ».

Il y aussi Falbala, qui pourtant n’apparaît que trois fois… Mais, elle « fait tomber les hommes comme des mouches, même Astérix n’y résistera pas », « possède certains atouts qu’elle sait mettre en valeur » et est passée de « la petite fille avec des nattes » à la « magnifique femme aux longs cheveux blonds ».

On se rappelle également de Mme Agecanonix, la femme d’Agecanonix, le vieux grincheux. Elle est « la seule femme du village à ne pas s’occuper des tâches ménagères », très jalouse elle « sait jouer des poings quand il le faut » et est « d’une très grande beauté dont elle ne semble pas ignorer l’effet sur les hommes, à commencer par son mari. »

Du côté du célèbre journaliste imaginé par Hergé, la seule femme, la Castafiore, casse les oreilles à tout le monde… Navrant. Et même quand elles sont les héroïnes d’une série, elles restent très marquées par leur physique, comme tel est le cas par exemple avec Natacha, série dans laquelle François Walthéry met en scène « une hôtesse de l’air sexy et débrouillarde ».

Alors oui, il y a des exceptions. On trouve dans les BD franco-belges quelques femmes fortes et intelligentes style Yoko Tsunoqui met en scène une ingénieure japonaise en électronique dans un univers « aventure et science fiction ». Mais malheureusement, elles se comptent sur les doigts de la main, contrairement à tous les héros type Spirou et Fantasio, Thorgal, Rahan, Les Tuniques Bleues, Blueberry, Bob Morane, Lucky Luke et on en passe…

TARDIVEMENT RECONNUE COMME UN ART

Evidemment, la société a évolué et la bande dessinée, d’abord pensée et présentée comme une lecture destinée aux petits garçons, ensuite relayée au rang de parent pauvre de la littérature, est enfin devenue un art à part entière. Le 9eplus précisément, entré dans la classification dans les années 60, quarante ans après le cinéma et très peu de temps après les arts médiatiques (télévision, radio et photographie) mais bien avant les jeux vidéos.

Et c’est à cette même époque que le nom de Claire Brétecher commence à faire son entrée dans le milieu. Les dessins de sa série Les Frustrés paraissent dans Le nouvel observateur dès 1973 et quinze ans plus tard, elle sort le premier album d’Agrippine, personnage resté célèbre mais décrié car stéréotypé et en dehors de la réalité.

À cette période, d’autres autrices-dessinatrices affluent, majoritairement sous pseudonyme. Au milieu des années 70, plusieurs françaises comme Chantal Montellier, Nicole Claveloux, Florence Cestac, Marie-Noëlle Pichard, Aline Issermann et d’autres réalisent le magazine Ah ! Nana, lancé par Les Humanoïdes Associés.

La revue, interdite aux mineurs et à l’affichage en kiosque pour soi-disant cause de pornographie (« dont il était pourtant exempt, quand L’Echo des savanes flirtait avec », signale Gilles Ciment dans le Bulletin des Bibliothèques de France, paru en février 2017 à l’occasion d’un article sur les « Femmes dans la bande dessinée – des pionnières à l’affaire d’Angoulême »), est pourtant envoyée aux oubliettes, comme la plupart des participantes, en 1978.

DONNER DE LA VISIBILITÉ AUX AUTRICES-DESSINATRICES BD

Les années 2000 vont marquer un tournant dans le 9eart. Pour la première fois, au festival international de la bande dessinée d’Angoulême, le Grand Prix est décerné à une artiste, Florence Cestac. Il faudra attendre encore 19 ans, et un scandale en 2016 sur l’absence de femmes sélectionnées pour le Grand Prix, pour qu’elle soit rejointe par Rumiko Takahashi.

On connaît la chanson : le sexe n’est pas un critère. Visiblement, il ne l’est pour personne mais ce sont toujours principalement des ouvrages réalisés par des hommes qui sont mis en avant, édités, médiatisés, vendus, etc. Pourtant, les femmes sont présentes et talentueuses.

Elles sont autrices, dessinatrices, coloristes, éditrices, libraires spécialisées en bande dessinée. Mais elles sont dans l’ombre des hommes, eux-mêmes plus ou moins encore dans l’ombre des autres arts.

« La place des femmes dans la BD, l’art ou l’édition est donc très loin de représenter l’ensemble des talents existants… sans même évoquer la question de la parité. Il n’est rien de plus facile que de cacher une œuvre, un talent, une artiste… Car la sélection est rude et impitoyable et elle touche également les hommes. L’excuse sans cesse rabâchée ne saurait se justifier plus longtemps, c’est bien l’absence répétée de femmes dans les lieux de sélection de la création qui est la cause, qui entretient le sexisme, qui exclut, qui détruit des œuvres. », peut-on lire sur le site de l’association Artémisia (nommée ainsi en hommage à Artémisia Gentileschi, peintre italienne du 17esiècle et première femme admise à l’Académie du dessin de Florence).

Fondée en 2007, la structure « œuvre pour la visibilité du travail des femmes dans la bande dessinée par tous moyens. Après 10 ans (en 2017, ndlr), force est de constater que la situation progresse peu et, inquiétude nouvelle, les récents égarements de la sélection pour le prix d’Angoulême viendraient démontrer qu’on est plutôt en train de régresser ! Le combat d’Artémisia est donc encore et toujours d’actualité et plus que jamais essentiel. »

LA BANDE DESSINÉE FÉMININE, QUEL SENS ?

Chaque année, l’association décerne un prix qui a pour objectif de récompenser une artiste de BD afin de valoriser son travail et son talent mais aussi de rendre visible la création des femmes et dénoncer les inégalités qui toujours perdurent. En 2019, le prix Artémisia a été remis à l’autrice et dessinatrice rennaise Claire Malary pour Hallali. Quand on l’interroge sur la pertinence, selon elle, de parler de « promotion de la bande dessinée féminine », elle nous répond :

« Chantal Montellier milite pour une cause noble, je pense que c’est une question sur la forme. Le fond importe plus, et si le Prix Artémisia existe, comme le féminisme, c’est parce que les sexes ne sont pas égaux. C’est une réalité. Le terme « bande dessinée féminine » aura un sens jusqu’à ce que l’homme et la femme soient considérés de la même façon. »

Tout comme expliquait la maitresse de conférence Hélène Fleckinger le 1eroctobre à l’université Rennes 2, à l’occasion des Mardis de l’égalité, aujourd’hui, il peut être choquant de parler de « cinéma de femmes » alors que dans les années 70 le cinéma militant féministe revendiquait le terme. Il est puissant le sens du langage comme le souligne le combat pour la féminisation des noms de métiers.

Pour Elsa Bordier, scénariste à qui l’on doit notamment La Grande Ourse, deux nouvelles dans Midnight Tales et récemment Maléfices, l’évolution de la bande dessinée est incontestable à ce niveau-là :

« Ce n’est pas encore parfait mais je trouve par exemple que le terme autrice a mieux pris qu’ailleurs. Les femmes ont beaucoup lutté et il est important de continuer à se battre contre les clichés et la condescendance. On attend encore des femmes qu’elles restent dans le rang, on ne les autorise pas à faire trop de bruit. En revanche, je ne pense pas qu’il y ait d’écriture féminine mais que du fait d’être discriminées en raison de leur sexe, elles ont une conscience plus élevée du vécu des minorités. En ça, elles écrivent et dessinent un monde qui ressemble plus à la réalité. »

Consciente de la nécessité à donner de la visibilité aux femmes afin de pouvoir tendre vers une société plus égalitaire, l’autrice-dessinatrice des séries Les Croques et Elma une vie d’ours, Léa Mazé questionne le rapport au genre à travers la langue :

« Sur le terme autrice, j’ai eu une discussion avec Julie Rocheleau, la dessinatrice québécoise qui a illustré Betty Boob.Elle préfère utiliser un nom non genré. Dire bédéiste plutôt qu’autrice ou auteur. De cette manière, ça gomme le genre. Je trouve que c’est une notion intéressante. Ça peut être aussi intéressant d’avoir un pseudonyme, qui ne soit pas masculin mais peut-être plus neutre. On est toutes et tous des humains qui aimons raconter des histoires sous la forme de BD. Je trouve ça important d’avoir le terme autrice mais j’ai envie que ça n’ait pas d’influence. »

PRENDRE LA PLACE

Malheureusement, dans notre société actuelle, le sexe de la personne influence encore sa trajectoire. Parce que l’éducation est encore genrée. Parce que les assignations de genre ont la dent dure. Vincent Henry est éditeur et créateur de la maison d’édition La Boite à Bulles, dont la ligne éditoriale est axée autour de l’intime, du témoignage, du reportage et de la découverte de l’autre : « J’essaie de publier des bandes dessinées qui aient une sorte de nécessité, soit par la singularité de leur propos, soit car elles permettent à un talent d’exprimer quelque chose auquel il tient, humainement ou artistiquement… »

Il revient sur un argument donné par une des pionnières de la BD : « Annie Goetzinger expliquait le faible nombre d’autrices jusqu’à la fin des années 80 (Brétecher, Montellier, Cestac et quelques rares autres…) par le fait que la BD est une discipline très astreignante : pendant un an, il faut dessiner les mêmes personnages, la même histoire, s’immerger en elle… Cela lui paraissait peu compatible avec la répartition déséquilibrée des taches dans les couples ; à l’époque de nombreuses dessinatrices sortaient des écoles d’art et se spécialisaient généralement dans le livre jeunesse… Alors espérons que l’arrivée de nombreuses autrices soit aussi le signe d’un meilleur équilibre au sein des couples du 21esiècle. »

Et comme dans chaque discipline, ce sont aux femmes de s’émanciper et de prendre leur place comme le souligne l’artiste plasticienne Anneclaire Macé, membre depuis 10 ans du comité d’organisation du festival Quai des Bulles (les 25 et 26 octobre à Saint-Malo) :

« C’est clair que sinon, personne ne va leur donner. Les autrices ont bien bougé les choses depuis quelques années mais ça évolue extrêmement lentement. À chaque comité, on aborde la question de l’égalité femmes-hommes mais rien n’avance jamais. »

ENTRÉES PAR LA PORTE DES BLOGS

Dans une interview accordée début octobre au magazine Society, Pénélope Bagieu, créatrice de California Dreamin’ ou Les culottées, entre autres, récemment récompensée du prix Eisner, confirme que « c’est un milieu qui a la peau dure et qui est très lent à se féminiser. Ça se fait vraiment à son corps défendant. »

Elle fait parti des rares autrices connues et reconnues aujourd’hui. Pour son talent mais aussi pour ce qu’elle a apporté au monde de la bande dessinée en terme de féminisme. Parce que son parcours a ouvert la voix à de nombreuses autres créatrices de BD, n’osant pas ou ne se sentant pas la légitimité de participer à ce milieu très masculin (on notera d’ailleurs le cynisme de la situation quand on feuillette le n°116 de Society, dans lequel quasiment aucune autre femme n’est interviewée – on vous rassure, les femmes sont quand même montrées… dans les pubs – et que Pénélope Bagieu a été photographiée dans une aire de jeux pour enfants…).

A ses débuts, elle lance un blog intitulé Ma vie est tout à fait fascinante sur lequel elle poste des aventures humoristiques de son quotidien et fait un carton, jusqu’à se faire repérer par un éditeur.

« Les blogs ont explosé et ont fait de la place aux femmes. Par contre, ça a aussi laissé place aux clichés… Pénélope Bagieu a marqué l’histoire du développement des autrices mais le côté « je raconte ma vie lambda de femme », bon, c’est un peu cliché. Ensuite, elle a évolué, vers un récit plus profond. Diglee aussi c’est pareil, elle est passée du tout au tout. Du très « girly » au très féministe. », commente Maryse Berthelot, amatrice de BD dont on retrouve textes et dessins dans la revue La Vilaine dont elle est la co-initiatrice aux côtés de Lomig, Loic Gosset et Chloé Gwinner (toutes les créatrices de BD interrogées dans ce dossier – exceptées Aude Mermilliod, Julie Rocheleau et Véro Cazot - sont à retrouver dans le premier numéro de La Vilaine).

MAIS RELAYÉES À LA CATÉGORIE « GIRLY »

Tout comme Pénélope Bagieu est interrogée sur son passage d’« auteure féministe, alors qu’avant (elle) était réduite à une auteure girly », Cheek magazine angle le portrait de Maureen Wingrove (aka Diglee) sur son éveil au féminisme. En 2007, elle lance son blog et rapidement, connaît un franc succès.

Néanmoins, elle subit également beaucoup d’attaques, comme elle le précise dans l’article : « Les cinq premières années de ma carrière, on m’a fait comprendre que ce que je faisais était très débile et creux. Alors que, lorsque je relis ce que je faisais, j’avais les mêmes intérêts que maintenant : la littérature, ma passion pour Anaïs Nin, l’érotisme, mon intérêt pour les brocantes… Tout était pareil sauf que je mettais en avant la légèreté et l’humour.

Ce qu’on me reprochait, on ne le reprochait pas à mes homologues masculins comme Boulet, qui avait pourtant lui aussi un blog dessiné en forme de journal du quotidien. Je faisais aussi de l’autobiographie humoristique mais comme j’abordais des thèmes liés au fait d’être une femme, c’était vu comme ‘bête’. Quand on est une femme qui fait de la BD, on n’est pas prise au sérieux et si ce qu’on fait marche, alors on génère plus que de l’agacement : on se prend des violences. »

CONSÉQUENCES DE L’ÉTIQUETTE GIRLY

À ces blogs viennent s’apposer l’étiquette « girly », au service évidemment d’un sentiment péjoratif aux dégâts vastes et encore répandus actuellement, comme le constate Mathilde Le Reste, aka W_Comics, qui préfère utiliser les réseaux sociaux et notamment Instagram à l’instar de nombreuses illustratrices et autrices comme Emma ou Margaux Motin :

« Les blogs ont servi à faire connaître plusieurs femmes dans la BD mais le problème c’est qu’on a tout de suite collé l’étiquette de blogs « girly », de blogs de nanas… Cette étiquette reste et dessert les univers des artistes je trouve. Les hommes n’ont pas du tout ce revers là. Je pense qu’inconsciemment c’est pour ne pas qu’on me colle cette étiquette sur le dos que j’ai créé un personnage masculin. »

Quittant son travail d’architecte pour se plonger pleinement dans la bande dessinée, ce qu’elle rêve de faire depuis ses 6 ans, elle cherche son univers. On lui conseille alors de trouver un personnage qui puisse lui permettre par la suite d’être identifiée à travers lui. Elle commence par se dessiner mais déteste ce qu’elle produit. Ce qu’elle veut, c’est un personnage de looser sympathique, à la Vincent Macaigne, mais en s’approchant du look de l’acteur, ça ne marche pas, nous dit-elle.

Mathilde Le Reste s’inspire alors d’un ami à elle qui, selon ses dires, a un physique un peu particulier. Et là, ça fonctionne : « Je voulais un personnage que tout le monde puisse s’approprier. Pour ça, j’ai fait un mec. Je reviens sur l’étiquette concernant les femmes : d’un côté, il y a l’image girly qui est péjorative et de l’autre, l’image des féministes vieilles sorcières qui rabâchent leurs revendications (alors qu’il y a vraiment des injustices et que si les femmes n’en parlent pas, personne n’en parle jamais). C’est compliqué de trouver sa place là-dedans. Les femmes ne sont pas encore bien représentées dans la bande dessinée. Je n’ai pas en tête une héroïne (non stéréotypée) marquante alors que pour les hommes, on en a facilement qui nous vienne à l’esprit.»

SENTIMENT D’ILLÉGITIMITÉ…

Là s’exprime le sexisme intégré. L’idée selon laquelle, pour ne pas se faire embêter ou taxer d’intentions qui n’ont pas lieu d’être et parler au plus grand nombre, il faut être un homme ou se faire passer pour un homme. Et dans la littérature, le pseudonyme masculin ou l’utilisation simplement des initiales en guise de prénom sont encore très répandues en terme de stratégies d’évitement. Car on pré-supposera toujours que l’artiste est un homme jusqu’à preuve du contraire.

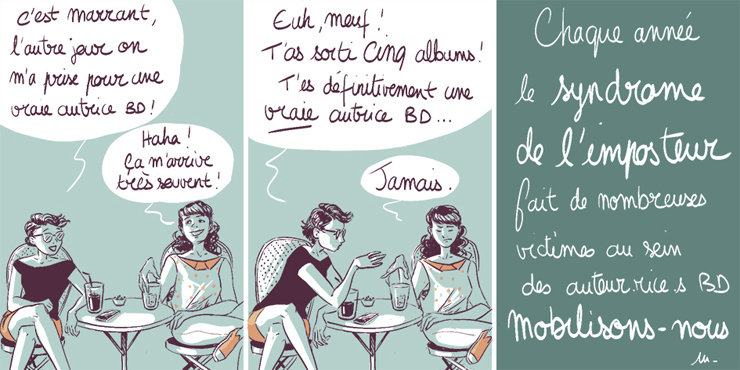

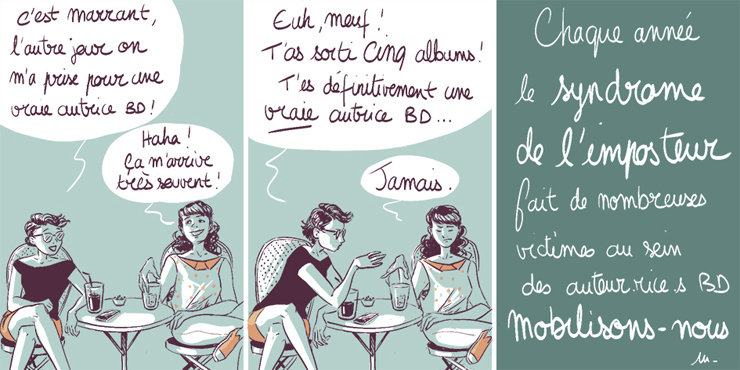

« Il m’a fallu plusieurs années pour affronter le syndrome de l’imposteur, ça a été compliqué »

révèle Elsa Bordier.

Elle a beaucoup écrit durant son adolescence mais s’est orientée vers des études de pub, ce qui ne lui a pas plu. À la naissance de ses enfants, l’écriture lui revient comme un réveil vital, comme un moyen également de ne pas être réduite au statut de mère. Le sentiment d’illégitimité, elle l’a rencontré à plusieurs reprises :

« De mes 20 à mes 24 ans, je travaillais dans une librairie spécialisée en BD. Certains clients ne voulaient pas que je les conseille, pensant que je n’étais pas légitime à parler bande dessinée. Par contre, il n’y avait aucun problème pour faire appel à moi quand ils voulaient un conseil en BD jeunesse… Alors très vite, j’ai fait ma culture BD pour me sentir légitime. »

Elsa Bordier rencontre également la problématique de l’autrice affiliée obligatoirement aux rayons Enfants : « Quand je disais que j’écrivais, les gens pensaient tout de suite que c’était en jeunesse. Et quand je disais que non, j’écrivais pour les adultes, on me répondait : ‘’C’est du porno ?’’ »

Aujourd’hui, Elsa Bordier en rigole mais elle a conscience du poids encore des cases dans lesquelles sont enfermées les femmes en raison de leur sexe et de leur genre. Elle ne se met aucune barrière au niveau des genres littéraires qu’elle investit mais sait, par expérience avec les séries DoggyBags et Mignight Tales, que pour certain-e-s, il est choquant de découvrir qu’un texte contenant une bonne dose de violence ou de trash puisse sortir de l’imaginaire d’une femme.

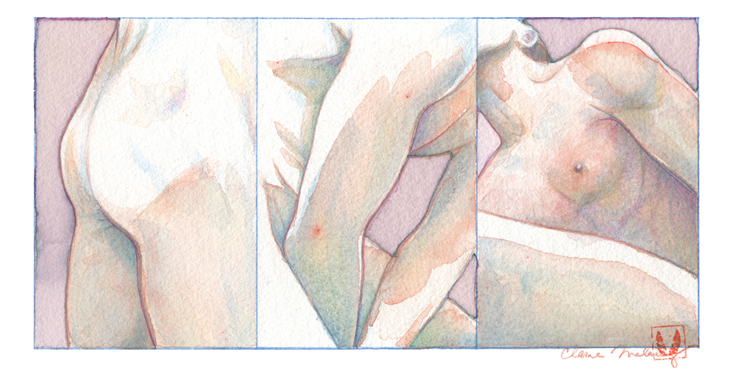

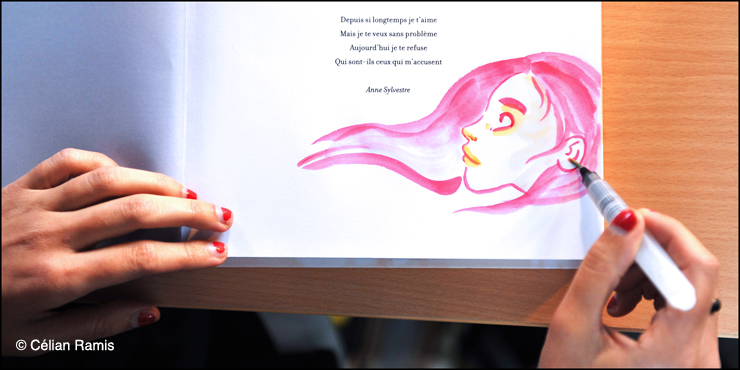

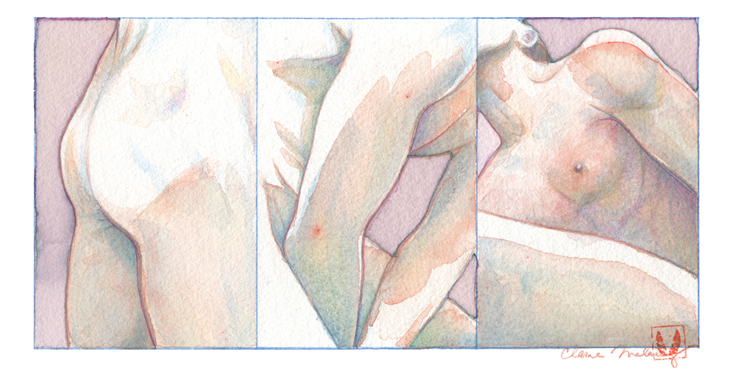

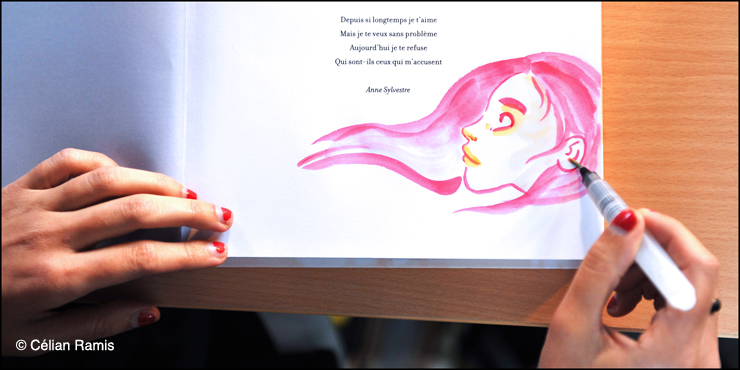

« La colère des femmes est un sujet qui m’intéresse beaucoup et qui n’est pas exploité. Normal puisqu’on nous fait taire depuis l’enfance… Je ne m’interdis rien en terme de styles et de genres mais je sais que ça peut créer des difficultés. J’ai actuellement un projet sur le corps des femmes. Pour ce projet, je veux trouver des dessinatrices exclusivement car même si c’est bien que les hommes puissent investir ces questions-là, ils ne peuvent pas avoir une analyse aussi sensible (dans le sens du ressenti, ndlr)que celle d’une femme. Pour en revenir donc à la difficulté, mon projet se situe dans un univers sombre et glauque, et là, ce n’est pas simple de trouver des femmes dans ce domaine. », signale la scénariste, faisant référence à l’éducation genrée qui apprend aux filles dès la petite enfance à être douces, aimantes et maternelles et qui ne les encouragent quasiment jamais à investir des qualités que l’on attribue plutôt aux garçons.

Léa Mazé, de son côté, constate qu’elle ne souffre pas directement de sexisme avec ses éditeurs ou le public. Mais indirectement, si : « Je pense que le fait que je sois en jeunesse joue beaucoup car malheureusement, ça reste dans le cliché qu’on attribue aux femmes. Même si je trouve qu’il y a pas mal d’hommes en BD jeunesse. En tout cas plus qu’en albums illustrés. »

Elle aimerait prochainement se diriger vers des bandes dessinées à destination des adultes et appréhende d’être catégorisée « jeunesse » : « Je sens que j’ai besoin d’en sortir, de montrer autre chose de mon travail et d’aborder d’autres questions. »

DÉFERLANTE DE SEXISME

Sortir de la norme, des assignations, des clichés… Pas évident. Ce n’est pas Alex-Imé qui nous dira le contraire. Elle dessine depuis toute petite, encouragée par son entourage à poursuivre son art et s’engage dans des études artistiques à l’université, crée un fanzine avec d’autres étudiant-e-s et finit par faire de la BD son métier, un choix qu’elle remet aujourd’hui en cause, notamment en raison de la précarité du statut, des faibles revenus qui s’en dégage et de fréquents déboires avec des éditeurs avortant les projets du jour au lendemain sans verser la moindre rémunération pour le travail déjà entamé.

Pessimiste en ce moment, elle accepte tout de même de témoigner et apporte de nombreuses anecdotes en matière de sexisme : « Très honnêtement, de la part de mes collègues ou d’organisateurs de festival, je n’ai jamais eu l’impression d’en ressentir. En plus « Alex-Imé » sonnant très neutre, beaucoup de gens me contacte en pensant que je suis un homme, donc je pense que je passe un peu entre les mailles du filet d’emblée. »

Mais voilà, les choses se gâtent : « Il y a quelques temps j’avais emmené mes pages du Dernier refuge sur lesquelles je travaillais et j’avançais sur les encrages lors d’un festival. Un exposant m’a dit en mode donneur de leçon qui va m’expliquer comment je dois dessiner, en montrant une case : « Alors là par contre c’est dommage, vraiment, tu tombes dans un truc super girly, c’est vraiment dommage et facile », comme si j’étais l’écervelée superficielle du coin qui cherche à faire du girly parce que ça fait vendre.

Très honnêtement, cette case, si un homme l’avait dessinée, on aurait peut-être dit « la fille est jolie / sexy sur cette image » mais rien d’autre. Mais parce que je suis une fille, on veut me coller des étiquettes et ça je trouve ça insupportable. J’entends souvent des phrases toutes faites comme « aaaah Alex, ce qu’elle fait c’est poétique, ça se voit que ça a été dessiné par une fille ». Je trouve ça super choquant qu’on assimile « poésie » à « fille » et que ça ne vienne pas à l’esprit de ceux qui disent ça que cette poésie découle peut-être plus d’un vécu, d’une culture, de valeurs, qui sont dans les miennes en tant qu’être humain et pas en tant que fille. »

Pourtant, elle avoue qu’elle se surprend parfois à s’étonner qu’une bonne BD soit écrite par une femme. « Je suis agréablement surprise en comprenant que l’auteur est une femme, mais c’est un tort encore une fois, ça prouve qu’on veut toujours tout mettre dans des cases même inconsciemment. Je pense à Fullmetal Alchemist d’Hiromu Arakawa qui est une de mes BD (manga) préférées. Il y a de l’action, de la violence, un fond super intéressant… et parfois ça me surprend un peu qu’une femme ait écrit ça mais parce qu’il me reste des clichés stupides enfouis bien au fond de mon inconscient sans savoir d’où ils viennent de « une fille c’est doux » et « une fille ça écrit des histoires simples »…

C’est un peu dramatique de bugger en apprenant qu’une femme a écrit un ouvrage parce que « c’est complexe et intelligent »… ça me fait froid dans le dos quand je me rends compte que j’ai parfois ce genre de réflexions (et que j’applique forcément à moi-même par période). C’est vraiment terrible… », précise Alex-Imé qui démontre aussi à quel point au quotidien il faut jongler entre les stéréotypes sexistes, nos propres constructions basées sur des clichés de genre, notre sentiment de légitimité, notre propre personnalité avec nos aspirations, motivations et influences et les normes et tabous de la société (souvent liés au sexisme, racisme, LGBTIphobbie, grossophie, handiphobie, etc.).

Elle poursuit : « Je ne suis pas toujours à l’aise avec le fait de représenter la sexualité ou un certain érotisme par exemple. C’est surtout en me disant « oh non mes parents vont voir ça » que je me freine mais parfois c’est aussi parce que j’appréhende la réaction du public et que j’ai peur qu’en tant que femme, ça rameute tous les lourds du coin qui vont se permettre des remarques et des approches très libérées sous prétexte que j’aurais fait des dessins un peu « chauds ».

À la sortie de Cicatrices de guerre(s), j’avais fait une intervention dans une école, et un moment alors que j’étais seule avec l’instituteur qui encadrait, il avait montré une case où l’héroïne était de dos en répétant en boucle qu’elle avait un « sacré petit cul ». Ça peut paraître pas grand chose mais le malaise était vraiment complet de mon côté. Fallait voir aussi la façon dont il disait ça en me jetant des petits coups d’œil… beurk ! Je pense que ça m’a bien refroidie et que dans un coin de ma tête, j’ai toujours cette alarme qui me dit de faire gaffe et me pousse à me limiter. »

LES CRÉATRICES SE MOBILISENT

D’autres autrices, comme Aude Mermilliod, témoignent de cette remarque horripilante liant la sensibilité au côté féminin. « Sur Les reflets changeants, on me disait qu’on sentait la « sensibilité » féminine… », nous dit-elle, navrée. Pour elle, le Collectif des créatrices de la bande dessinée contre le sexisme a amené cette problématique, et d’autres également liées au système patriarcal, sur le devant de la scène et a permis d’en discuter entre personnes concernées et ainsi de mieux s’armer contre ces micro-agressions et attaques, involontaires peut-être, mais permanentes.

En décembre 2013, la créatrice de BD Lisa Mandel contacte trente autrices de son secteur et les interroge, afin de préparer une exposition parodique sur « Les hommes et la BD », sur toutes les questions qui leur ont été posées sur « le fait d’être une femme dans la bande dessinée ».

Une quantité d’anecdotes sexistes plus tard, un lien se crée entre les artistes interrogées. Au printemps 2015, le Centre Belge de la Bande Dessinée contacte l’autrice BD Julie Maroh pour lui demander de participer à l’exposition collective « La bd des filles ». Ce à quoi la bédéiste rétorque que le projet est misogyne (et le démontre, évidemment).

La structure, ne répondant à aucun de ses arguments, explique simplement que « la bande dessinée destinée aux filles » est « une niche pour les éditeurs », voire « un plan marketing », signale le site du Collectif qui va se créer officiellement à cette période-là.

Parce que Julie Maroh alerte 70 autrices de bande dessinée (dont la plupart avait participé à la discussion avec Lisa Mandel). En parallèle, Jeanne Puchol est contactée par le CBBD pour ce fameux projet d’exposition décrit comme « centré sur le thème des BD destinées aux filles, une vieille obsession des éditeurs de BD » et dont « le corps central sera constitué des collections « girlies » actuelles, parfois très futiles, avec les blogueuses et les auteures en mal de maternité. »

L’indignation et la mobilisation sont telles que la structure reporte à plus tard son idée en raison de « l’incompréhension engendrée par la communication de (leur) projet », précise un communiqué de presse venant du directeur général du Centre Belge de la Bande Dessinée.

Début 2016 le Collectif des créatrices de la bande dessinée contre le sexisme rédige une charte rapidement signée par plus de 200 bédéistes et crée un jumelage avec leurs consœurs hispaniques, Autoras de comic :

« Ce collectif est nécessaire car notre travail et notre identité sont encore et toujours biaisés par des stéréotypes de genre. Par la rédaction et la diffusion de notre charte, nous voulons dénoncer les aspects du sexisme dans l’industrie littéraire où nous évoluons, tout en énonçant des méthodes pour le combattre. Notre site internet regroupe une longue liste de témoignages (tirés des conversations de 2013 et 2015) qui mettent en lumière la nécessité d’un combat concret et inter-générationnel. Nous appelons tous les acteurs de la chaine du livre à prendre conscience de leur responsabilité dans la diffusion de supports narratifs à caractère sexiste et nous interviendrons à chaque fois qu’une situation attirera notre attention. », écrivent-elles sur leur site bdegalite.org.

Les situations ne manquent pas et c’est d’ailleurs en janvier 2016 qu’éclate le scandale au festival international de la bande dessinée à Angoulême. Aucune créatrice de BD n’est sélectionnée pour le Grand prix. L’absence des femmes est rapidement dénoncée par le Collectif, dont l’appel au boycott est relayé seulement après que des créateurs de BD, à l’instar de Joann Sfar, Riad Sattouf, Christophe Blain ou encore Etienne Davodeau, se soient élevés contre cette discrimination.

Franck Bondoux, délégué général du festival, enfonce le clou : « Le concept du Grand Prix est de consacrer un auteur pour l’ensemble de son œuvre. Quand on regarde le palmarès, on constate que les artistes qui le composent témoignent d’une certaine maturité et d’un certain âge. Il y a malheureusement peu de femmes dans l’histoire de la bande dessinée. C’est une réalité. Si vous allez au Louvre, vous trouverez également assez peu d’artistes féminines. »

PEU D’ÉVOLUTION DANS LES FESTIVALS

Depuis qu’en est-il de la place des femmes dans les festivals ? Le 22 septembre à Bédée, à l’occasion de la 11eédition de Pré en Bulles, on comptait – hors fanzines et revues comme La Vilaine par exemple - 41 auteurs/dessinateurs et 13 autrices/dessinatrices.

« C’est effectivement un problème, nous avons beaucoup de mal à concrétiser notre désir d’équilibre entre hommes et femmes, mais le milieu de la BD reste très masculin, et d’autre part nous avons plus de refus de la part des femmes, qui ont encore le poids de la famille et surtout des enfants en responsabilité. Mais c’est une question qui ne nous est pas indifférente, loin de là »

nous répond Sylvie Poizat, coordinatrice du festival.

Peu de femmes figurent également sur la liste des « Auteurs attendus » du festival Quai des bulles, qui aura lieu à Saint Malo les 25, 26 et 27 octobre. Au sein de l’association, ce sont majoritairement des femmes qui sont salariées, le seul homme étant au poste de chargé de partenariat et de direction.

« Pour la programmation, c’est le comité d’organisation qui prend les décisions. On a toujours à l’esprit l’égalité femmes-hommes. Mais on ne peut pas non plus mettre des femmes parce qu’elles sont femmes. Cette année, Marion Montaigne a réalisé l’affiche du festival. On lui a demandé parce qu’elle le méritait, pas parce qu’elle est une femme. », signale Alexia Chaignon, chargée de communication pour Quai des Bulles.

DÉLICATE, LA QUESTION DE LA PARITÉ ?

La question de la parité, de la discrimination positive, revient toujours sur le tapis. D’un côté, les créatrices, à juste titre, souhaitent être valorisées pour leurs talents et non pour être la caution « Femmes », ce que nous dit Léa Mazé par exemple :

« D’après mon expérience, il y a du mieux dans les festivals. La question de la parité est toujours délicate. L’intention est louable je trouve mais du coup est-ce que ça veut dire qu’on est sélectionnées par rapport à notre genre et pas par rapport à nos livres ? J’ai l’impression que les organisateurs essayent de faire des efforts à ce niveau, même si on va pas se mentir, on est quand même bien moins nombreuses. Mais dès qu’il y a plusieurs femmes, je trouve qu’on en fait trop et qu’on insiste trop sur le côté « regardez, il y a des femmes ! » ».

Anneclaire Macé dévoile le même type de problématique au sein du comité d’organisation de Quai des Bulles :

« On se dit qu’il faudrait faire une expo sur les femmes mais après on se dit que ça fait chier de devoir faire une expo sur les femmes parce que c’est stigmatisant. Moi ce que j’aimerais bien c’est faire une expo sur les premières femmes un peu punk qui ont fait bouger les choses, genre Julie Doucet. »

Pour Aude Mermilliod, « il y a de plus en plus d’autrices et des lectures de moins en moins genrées. Les auteurs réussissent également à se détacher de la culture BD assez sexiste. Mais il faut casser le rapport sexiste qui existe dans tous les milieux. La société est patriarcale donc ça ne va pas être magique simplement chez nous. Je ne suis pas sure qu’on évolue plus vite que les autres milieux mais je pense qu’avec le scandale d’Angoulême et l’aide du Collectif, on sait mieux se défendre aujourd’hui face aux inégalités. Il y a 28% de femmes dans la BD et 11% représentées dans les événements : faut parler de ça, faut en parler à la presse, faut en parler aux organisateurs, etc. »

LA BD, MIROIR DE LA SOCIÉTÉ PATRIARCALE

Elle le dit et insiste : « La bd est un miroir de la société. » Ce qu’approuve complètement Maryse Berthelot qui parle de « médium révélateur de son époque. »

Pas étonnant donc que le secteur « soit extrêmement sexiste dans les années 80/90 et qu’il commence à s’en détacher. Certains s’en éloignent même beaucoup, heureusement. Quand on voit les Schroumpfs, les Tuniques Bleues, etc. on ne peut que constater qu’il y a beaucoup plus de femmes aujourd’hui. Et qu’elles ont des vrais rôles. Elles ne sont pas que la femme que le héro veut se taper. Elles sont plus nombreuses maintenant à être fortes et intelligentes.

La BD a évolué, il y a plus de récits, de romans graphiques, c’est moins enfantin et plus mouvant je trouve. Après, j’ai une vision biaisée car je ne lis quasiment que des ouvrages publiés par les éditions Vide cocagne qui éditent des récits très bien construits, très intelligents et le féminisme fait parti de leur ligne éditoriale (ce que nous a confirmé Mariane Palermo qui gère à elle seule la boutique et par conséquent n’avait pas le temps de répondre à nos questions dans le trop faible délai qu’on lui a proposé, ndlr). »

Le sexisme n’est donc pas inhérent au milieu de la bande dessinée mais en est forcément très empreint. Les femmes doivent alors dépasser l’absence de rôles modèles pour poursuivre leur envie de se professionnaliser dans un domaine très précaire et majoritairement masculin, affronter les remarques sexistes et les normes imposées par leur sexe et leur genre. Difficile de trouver sa place, comme le confirme Anneclaire Macé :

« Le milieu est assez sympa, faut bien l’avouer. Mais ça reste macho. Les femmes sont plutôt bien accueillies mais elles doivent être malines. Si elles l’ouvrent pas, on ne les voit pas. Si elles l’ouvrent trop, on leur fait remarquer. Moi je suis la grande gueule dans le comité et quand je l’ouvre trop, je peux vous assurer qu’on me fait des réflexions. J’en ai marre qu’on me traite de chienne de garde. J’ai souvent été brutale, frontale, et en fait, ça marche pas. Il faut réussir à ne pas être trop frontale.

C’est long, très long, mais faut pas lâcher. Alors, oui, c’est chiant parce qu’il faut crier fort sinon on n’est pas entendues. Et une fois qu’on est entendues, il faut se fondre un peu dans la masse pour diffuser petit à petit nos idées… Ça se débloque mais évidemment, ce ne sont pas les hommes qui ouvrent la porte, ce sont les femmes elles-mêmes. »

QUELLES REPRÉSENTATIONS DES FEMMES ?

Si la BD s’affiche comme un miroir de la société patriarcale, créatrices et créateurs ont alors un rôle et une responsabilité quant à l’image et la personnalité de chacun de leur personnage qui peuvent véhiculer des clichés ou au contraire, participer à témoigner que d’autres modèles et d’autres récits sont possibles. En réalisant ses dessins, Julie Rocheleau essaye de se défaire des normes et des conventions vieillottes pour tendre vers ce qui est représentatif :

« On n’a pas besoin d’excuse pour dessiner des femmes chauves, des femmes grosses, etc. Faut arrêter de se prendre la tête, c’est juste une réalité démographique en fait. »

Dans Betty Boob, le sujet touche au rapport à la féminité, le personnage principal étant atteint d’un cancer du sein. « J’ai utilisé la perte d’un sein, symbole féminin par excellence, pour questionner les normes, sortir de la conformité. En partant de ça, je peux parler de l’acceptation de soi, de comment on s’affirme et on s’assume avec le corps qu’on a quand il n’est pas dans la norme. J’aurais pu prendre un personnage masculin mais pour parler des normes concernant la beauté et l’apparence, je trouvais plus fort d’avoir une héroïne, on fiche plus la paix aux hommes de ce côté-là.

En règle générale, je fais attention à la manière dont je veux représenter mes personnages car je tiens à montrer la réalité de notre population. Et dans la population, il n’y a pas que des hommes minces blancs. C’est important de montrer toute la variété de l’humanité encore très invisibilisée. », ajoute Véro Cazot.

Important en effet de rompre avec l’image caricaturale du corps aux proportions démentes avec des gros seins, des tailles de guêpe et des longues jambes fines. Encore trop souvent, la représentation du féminin équivaut dans la bande dessinée à l’image de la femme fatale, de la femme hypersexualisée, comme tel est le cas dans les ouvrages publiés par les éditions Soleil ou dans la plupart des comics, pour n’en citer que quelques uns (auxquels Maryse Berthelot ajoute certains ouvrages de Loisel…). Anneclaire Macé rigole :

« C’est vrai qu’il n’y a pas des tonnes de personnages féminins et la plupart du temps, elles sont représentées de manière ultra sexy ! Bien sûr que les femmes peuvent être ultra sexy mais pas que ! Après, les autrices et dessinatrices ont un peu cassé les stéréotypes de genre et franchement ça a libéré aussi les hommes.

C’est bien ça qu’il faut comprendre, c’est que quand les femmes bougent les lignes, les hommes aussi ont à y gagner. Mais ce n’est pas évident de savoir ce qui est l’ordre du milieu en lui-même et ce qui est de l’ordre de la société. Aujourd’hui, ça foisonne au niveau des propositions, des projets, etc. alors que paradoxalement les auteurs et autrices crèvent de faim. »

PROPOSER DES PERSONNAGES NON STÉRÉOTYPÉS

La sexualité des personnages, Elsa Bordier ne s’en occupe que très peu dans son écriture. Par contre, elle s’attache à décrire des protagonistes différents les un-e-s des autres et à ne pas stéréotyper leurs physiques et personnalités. Une attention que partage également Pénélope Bagieu qui explique les difficultés qu’elle rencontre encore aujourd’hui :

« Mes dernières expériences, c’était toujours compliqué, parce qu’il y a tellement de choses que je ne veux pas écrire, ni dessiner ! Déjà parce que je me tirerais une balle dans le pied, mais aussi parce que je ne veux pas participer à véhiculer des trucs hypersexistes ou autres. Quand on me dit : « Est-ce que tu pourrais la faire plus mince ? » bah non ; « Est-ce que la blague ça pourrait pas être que la meuf elle est un peu concon et elle sait pas lire une carte routière ? » bah non ; « Est-ce que les parents, tu pourrais plutôt faire un père et une mère » alors que j’ai fait 40 couples hétéros et que j’aimerais bien qu’il y ait un couple homo dans le tas, bah non.

Encore une fois, je ne critique pas du tout les gens qui n’ont pas les moyens de faire ça(de refuser les propositions, ndlr)mais j’estime que quand tu peux te le permettre, il faut le faire. A partir du moment où tu as le pouvoir de façonner la société à ton échelle, tu es là pour lui donner une petite direction. »

Et quand on lit La Vilaine, on trouve une multitude de personnages variés - aussi bien des femmes que des hommes, des personnes racisées et des personnes LGBTIQ+ - représentatifs d’un territoire comme celui de Rennes, et la diversité des styles et univers des créatrices et créateurs s’ajoutent à cet aspect cosmopolite.

Léa Mazé, qui a participé à la revue, tient particulièrement à la vigilance et à la déconstruction de nos idées reçues. Dans la série Les Croques, ce n’est pas un hasard si l’histoire se base sur un duo mixte. Elle sait que les garçons (ou plutôt les parents des garçons) s’excluront quasiment automatiquement de la lecture d’un ouvrage si celui-ci met en avant l’histoire d’une petite fille, tandis que les petites filles, qui n’ont souvent pas beaucoup de choix parmi les héroïnes, ont l’habitude de lire des histoires mettant en scène des garçons.

« Ici, j’ai tenu à leur attribuer des réactions qui ne sont pas stéréotypées. Moi-même de prime abord, j’appliquais des actions supposées masculines au garçon et des actions supposées féminines à la fille. Je trouve ça très intéressant de devoir déconstruire tout ça. Aujourd’hui, des efforts sont faits pour donner des représentations moins stéréotypées de la petite fille sage, de la petite fille princesse, comme avec Bergères Guerrières ou Aubépine.

Ça permet de véhiculer d’autres modèles. Il y a une prise de conscience à ce niveau-là : les images sont importantes. Si on est biberonnées uniquement aux histoires de princesses, on va se construire qu’à travers ce modèle-là. La société est sexiste en général. Il y a un énorme boulot à faire là-dessus. Faire des bouquins est essentiel dans ce travail. Là, je parle pour le secteur jeunesse mais je pense que la période de l’enfance est une très bonne période pour leur montrer autre chose qu’une représentation genrée. »

Alex-Imé partage le même type de réflexion, écrivant des personnages ni dans le cliché des hommes, ni dans le cliché des femmes : « J’essaye avant tout de me dire « comment moi j’aurais réagis » plus que de me dire « bon c’est une fille alors elle kiffe les paillettes et les licornes. »

Elle note aussi que si dans les dessins on retrouve souvent l’influence des stéréotypes liés au physique et au sexe, il en est de même avec l’âge : « On est complètement habitués à voir tel ou tel canons de beauté (en France, plutôt blanc, châtains à blonds, entre 22 et 36 ans…). C’est terrible et je suis bien consciente d’être en plein dans tous ces clichés quand je dessine…

Après, le fait de dessiner spontanément des filles m’aura sans doute poussé à avoir des héroïnes là où d’autres auraient mis un homme, parce que souvent dans les œuvres culturelles, la fille apparaît comme « la fille », le quota où pour 60 mecs on aura une fille (qui n’existe pas dans la réalité, avec des discours complètement clichés). C’est navrant ! »

BD MILITANTES

Vient alors la question du militantisme qui fatalement, comme le souligne Aude Mermilliod peut enfermer dans la catégorie « Militant-e / Féministe » mais qui a toute sa place dans le secteur de la bande dessinée autant comme vecteur d’histoires et d’imaginaires que comme reflet de la société.

Sans que ce soit une obligation, la BD peut être un formidable outil de lutte et d’ouverture d’esprit. Pour Claire Malary, « une bonne bande dessinée, comme un bon roman, amène à la réflexion et s’exprime dans son propre cosmos. » Comme tous les arts, elle porte un message dans une histoire et contribue donc à faire réfléchir et à progresser.

« Quand on analyse le cours des événements, on se rend compte que la polémique d’Angoulême a précédé le mouvement #metoo. Un blog s’était monté pour justement recueillir les témoignages de sexisme dans le milieu. La BD a un vrai rôle à jouer et j’espère qu’elle pourra faire avancer les mentalités. J’ai bon espoir car il y a quand même dans ce milieu des gens très sensibles à ces questions-là. », souligne Léa Mazé, rejointe par Maryse Berthelot :

« Pour côtoyer un peu le milieu, je trouve qu’il y a beaucoup de personnes qui ont des sensibilités féministes, LGBTIQ+, vegan, etc. Ça brasse des gens de plein de milieux ! »

Dans les librairies spécialisées, les bibliothèques, les festivals, on trouve de tout. Hommes et femmes parlent et dessinent autour de la sexualité, des rapports amoureux, des combats sociaux, des problématiques sociétales et environnementales, etc. On peut apprendre et comprendre la charge mentale par exemple avec Emma, réhabiliter les femmes dans l’Histoire avec Pénélope Bagieu, Catel ou Wilfrid Lupano, se projeter dans une aventure d’anticipation (de catastrophe écologique) avec Louise Joor, réécrire les contes (avec des héroïnes badass) dans une série de comics intitulée Fables, aborder les différences avec Chloé Cruchaudet ou Mademoiselle Caroline et Julie Dachez, s’intéresser aux conséquences de la colonisation avec Jessica Oublié…

On peut dresser une liste importante de BD qui se revendiquent ou non militantes, comme Il fallait que je vous le dise, d’Aude Mermilliod à propos de l’IVG, Ecumes d’Ingrid Chabbert et Carole Maurel sur la reconstruction d’une femme lesbienne ayant perdu son enfant conçu par PMA, Putain de vies de Muriel Douru sur la prostitution, Appelez-moi Nathan de Catherine Castro et Quentin Zuttion sur l’adolescence d’un homme transgenre, Noire – la vie méconnue de Claudette Colvin d’Emilie Plateau (d’après Tania de Montaigne) sur une jeune fille noire qui en 1955 n’a pas cédé sa place à une personne blanche dans le bus (avant Rosa Parks, oui) ou comme de nombreux ouvrages édités par Steinkis, La Boite à Bulles, Vide Cocagne ou encore les éditions Lapin.

Mais ils sont encore minoritaires les récits bien construits destinés non pas à montrer autre chose mais à présenter un monde plus réaliste et représentatif de ce qu’il est.

« Je pense qu’il faut plus de personnages racisés, LGBTIQ+, etc. Les femmes doivent prendre leur place mais les hommes doivent travailler à ça aussi. Aujourd’hui, la BD est moins vue comme un art populaire qu’à mon époque où il y avait très peu de femmes dans ce milieu et pas d’héroïne à qui s’identifier. On n’avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Il y a maintenant plus de choix, de meilleures représentations. »

analyse Elsa Bordier.

La coordinatrice de Pré en Bulles, Sylvie Poizat, elle, souligne que la bande dessinée est encore un peu confinée dans l’intimité de ses défenseuses et défenseurs :

« Comme tous les arts, elle contribue à porter une parole et des idées mais c’est toutefois un médium à audience limitée, beaucoup de lectrices et de lecteurs de BD sont encore (je crois) des amateurs de BD distrayantes et légères. C’est une des raisons pour nous de faire vivre ce festival, en essayant d’attirer un public varié, peu habitué à la BD et lui faire découvrir justement cette facette engagée (entre autres). Lorsque ça marche, j’ai le sentiment qu’une BD peut être très marquante, à cause du mélange de texte et de dessins, qui donne une force originale aux propos. »

De son côté, Vincent Henry nuance également l’impact : « Ça peut être un outil de lutte contre les discriminations mais pas plus ni moins que le cinéma ou d’autre forme d’expression. Paradoxalement, avec nos récits militants, je me dis parfois – quand je suis un peu pessimiste – que les lecteurs de nos ouvrages sont le plus souvent des gens très sensibilisés sur les problèmes décrits et qu’on ne fait donc pas changer profondément les choses… Mais espérons que l’on fasse bouger certaines lignes ! »

TOUJOURS TRÈS BLANC, HÉTÉRO, CISGENRE…

On sent comme une ambivalence dans les propos généraux. Entre l’espoir d’un équilibre entre les créatrices et créateurs de BD mais aussi dans les descriptions, représentations et rôles des personnages, la conscience d’une certes lente évolution mais une amélioration indéniable ces dernières années et le pessimisme face à la réalité de la société qui oscille entre les revendications des luttes contre les normes, les injonctions et les discriminations et les menaces et régressions constantes des droits civiques et sociaux.

Oui, on parle plus des femmes dans la bande dessinée. Elles sont scénaristes, dessinatrices, coloristes, éditrices, libraires, etc. Mais elles sont encore minoritaires. Et blanches, hétérosexuelles, cisgenres. C’est ce que dénonçait la créatrice de la BD Mulatako, Reine Dibussi, le 11 mai au local de l’association rennaise déCONSTRUIRE à l’occasion d’une table ronde sur la décolonisation de la littérature jeunesse.

Sa bande dessinée met en scène quatre filles noires, dont une est albinos, dans une aventure de science fiction. Au départ, elle explique avoir dessiné une bande d’ados blanches. Ou plus précisément « d’africaines qui ressemblent à des blanches. » À ce moment-là, c’est le déclic :

« J’ai pris conscience que j’avais du mal à me représenter par le dessin. Pourquoi naturellement blanches alors que l’histoire se passe au Cameroun et est inspirée d’un mythe camerounais ? À cause de l’influence des mangas, des dessins animés, etc. tout ce qu’on nous donnait au Cameroun. »

À force de ne recevoir que des refus de la part des maisons d’édition, elle a choisi d’auto-édité son ouvrage, ce qui n’est pas un cas isolé pour les artistes racisés qui se voient souvent rétorquer que les personnages mis en scène ne sont pas réalistes, n’existent pas dans la réalité, comme en avait témoigné la réalisatrice Amandine Gay lorsqu’elle avait souhaité faire un film sur une vigneronne noire lesbienne.

L’absence de représentations hors stéréotypes et normes blanches, hétérosexuelles, minces, cisgenres est pleine de conséquence concernant la compréhension du monde dans lequel on vit et la construction des individus qui n’ont accès qu’à des histoires sur leur environnement mais ne peuvent jamais s’identifier aux personnages.

VERS UN ÉQUILIBRE ?

Le sexe n’est pas un critère. On y revient toujours. Il n’est pas un critère de compétences mais soumis à un rapport de domination, il influence nos comportements et pensées, joue sur les mentalités et constructions sociales.

« On considère qu’il ne faut pas que ce soit le genre qui définisse la sélection mais seulement la compétence. Mais cette compétence existe partout et les quotas permettent de s’en rendre compte. L’autre intérêt est que cela encourage les artistes femmes qui ne se sentent pas la légitimité à prendre la parole », confie l’autrice-dessinatrice Emma dans une interview accordée aux Inrocks en janvier 2018.

Elle poursuit : « Je ne pense pas que les bédéastes touchent nécessairement un nouveau marché. Les lectrices étaient déjà là sauf que nous lisions Tintin, Thorgal, des publications qui font la part belle aux héros masculins. Par contre, elles ont désormais la possibilité de s’identifier à des personnages qui leur ressemblent et cela les incite à se diriger vers ces nouveaux supports, voire à se projeter vers ce métier. Ce qui ne plait pas toujours à certains auteurs d’ailleurs qui peuvent se sentir critiqués ou déstabilisés. Et c’est plutôt une bonne chose car cela les oblige à réfléchir et à s’adapter. Les rapports de pouvoir commencent un peu à s’équilibrer. Heureusement que nous avons également des alliés chez les hommes, il faut avancer ensemble. »

Et comme « un peu » n’est pas suffisant, il est essentiel de continuer d’interroger nos représentations collectives et individuelles à travers les dessins et l’écriture mais aussi au travers de nos comportements sociaux et de nos relations aux privilèges. Nul besoin de se sentir investi-e d’une mission militante pour se sentir concerné-e par l’égalité entre les individus et notre environnement.

Simplement avoir en tête qu’au bout de nos doigts, qui portent et guident plumes, crayons, feutres, pinceaux et claviers d’ordinateur, se trouvent la possibilité de véhiculer et entretenir des stéréotypes ou de proposer des récits originaux, inclusifs et humanistes. Cela étant dit, créatrices et créateurs ne sont pas les seul-e-s décideurs-euses. Encore faut-il que toute la chaine des acteurs et actrices de l’édition, de la diffusion et de la promotion de la bande dessinée s’y mettent pour, comme le dit Emma, avancer ensemble.

« C’est une histoire qui me posait un grand problème quand j’étais ado. Cette rivalité entre les personnages féminins… Je ne comprenais pas Athéna, elle, la déesse de la sagesse, si bienveillante d’habitude. Pourquoi aurait-elle eu un geste si violent envers une victime de viol ? »

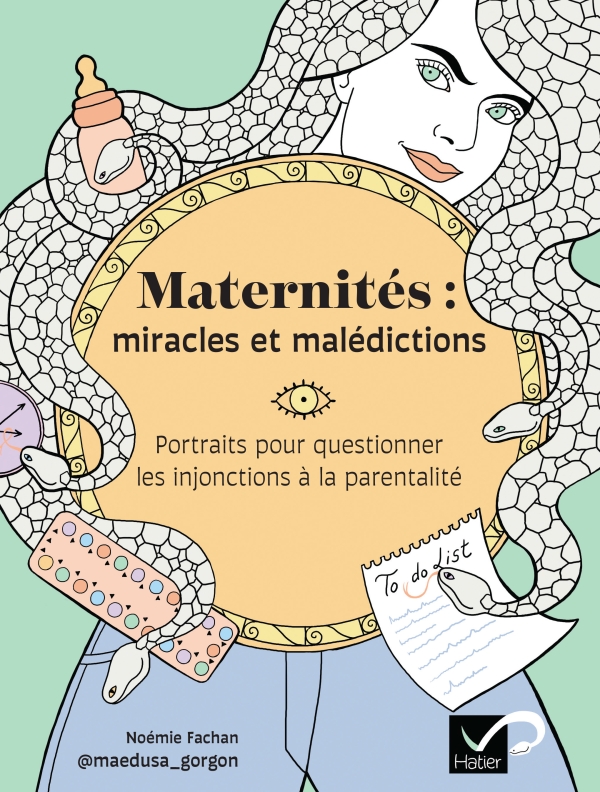

« C’est une histoire qui me posait un grand problème quand j’étais ado. Cette rivalité entre les personnages féminins… Je ne comprenais pas Athéna, elle, la déesse de la sagesse, si bienveillante d’habitude. Pourquoi aurait-elle eu un geste si violent envers une victime de viol ? »  Noémie Fachan expose une galerie de personnages variés, pluriels, multiples et singuliers, dont le commun repose sur la parentalité et ses injonctions. Des injonctions régies par une norme patriarcale dans une société binaire basée sur la performance hétéro (dans le couple, au travail, dans la parentalité, etc.) : la famille se constitue d’un papa, d’une maman et au moins d’un enfant.

Noémie Fachan expose une galerie de personnages variés, pluriels, multiples et singuliers, dont le commun repose sur la parentalité et ses injonctions. Des injonctions régies par une norme patriarcale dans une société binaire basée sur la performance hétéro (dans le couple, au travail, dans la parentalité, etc.) : la famille se constitue d’un papa, d’une maman et au moins d’un enfant.  « L’idée, c’est d’ouvrir les imaginaires. J’ai dessiné un couple avec un homme enceint parce que, quand on n’a pas des personnes queer dans son entourage, on ne sait pas que des gens peuvent être enceints sans être des femmes », souligne Noémie Fachan dont l’objectif est bien de « sensibiliser les personnes qui n’ont pas les informations », de « soulever des questions et se familiariser avec les discriminations qui ne nous concernent pas » et surtout pas « de faire un guide sur la parentalité ».

« L’idée, c’est d’ouvrir les imaginaires. J’ai dessiné un couple avec un homme enceint parce que, quand on n’a pas des personnes queer dans son entourage, on ne sait pas que des gens peuvent être enceints sans être des femmes », souligne Noémie Fachan dont l’objectif est bien de « sensibiliser les personnes qui n’ont pas les informations », de « soulever des questions et se familiariser avec les discriminations qui ne nous concernent pas » et surtout pas « de faire un guide sur la parentalité ».  Les concerné-es, nous montre Noémie Fachan, s’impliquent en général corps et âme dans ces nouvelles missions et s’investissent durement pour parvenir à embrasser cette image d’Épinal. Mais dans la réalité, dans les méandres d’un quotidien trop chargé, la plupart d’entre elles échouent. Des mauvaises mères ? La réponse est simple pour Aurélia Blanc :

Les concerné-es, nous montre Noémie Fachan, s’impliquent en général corps et âme dans ces nouvelles missions et s’investissent durement pour parvenir à embrasser cette image d’Épinal. Mais dans la réalité, dans les méandres d’un quotidien trop chargé, la plupart d’entre elles échouent. Des mauvaises mères ? La réponse est simple pour Aurélia Blanc :

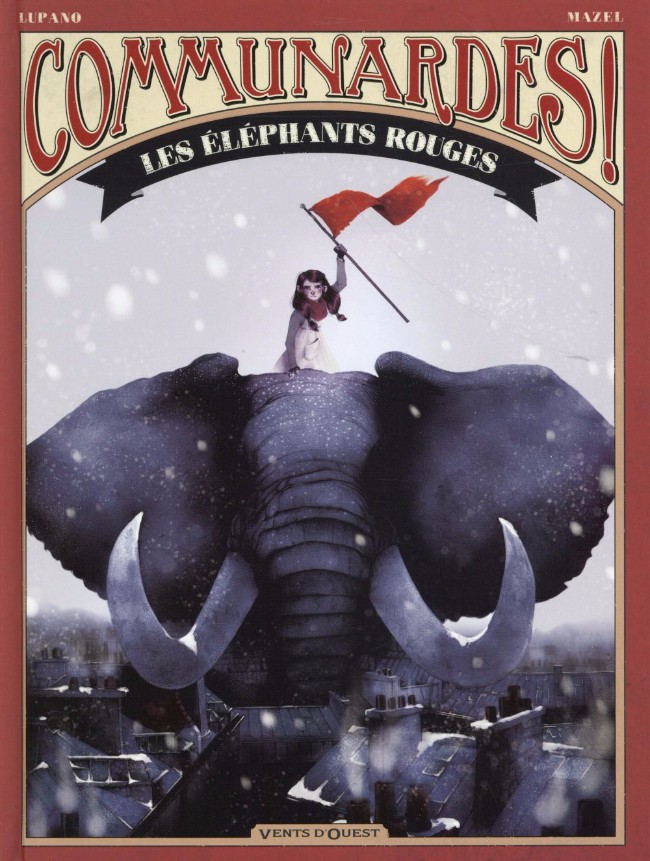

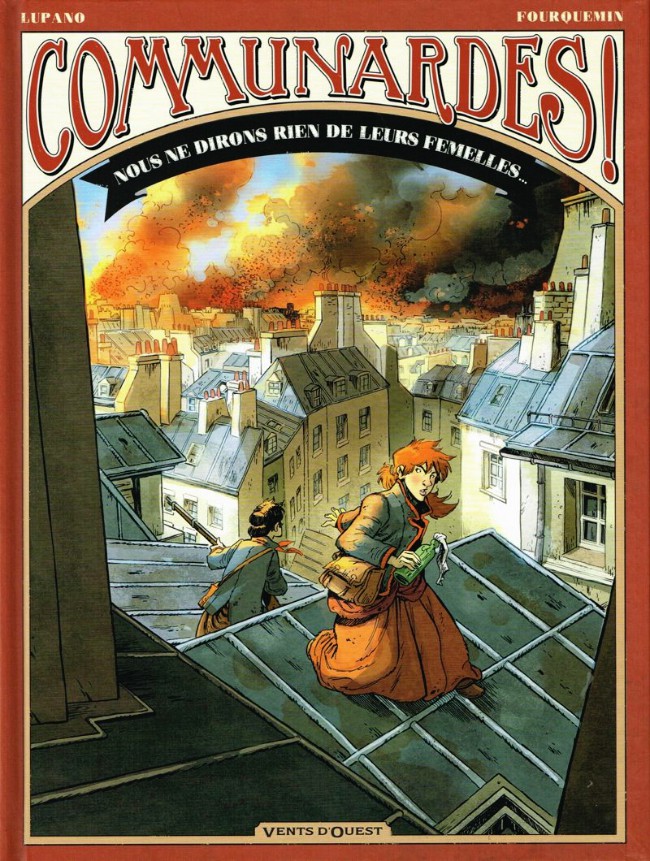

Vendredi dernier, les trois dessinateurs de Communardes ! – Lucy Mazel, Anthony Jean et Xavier Fourquemin – étaient réunis à la librairie Critic pour dédicacer les albums Les éléphants rouges (septembre 2015), L’aristocrate fantôme (septembre 2015) et Nous ne dirons rien de leurs femelles (février 2016).

Vendredi dernier, les trois dessinateurs de Communardes ! – Lucy Mazel, Anthony Jean et Xavier Fourquemin – étaient réunis à la librairie Critic pour dédicacer les albums Les éléphants rouges (septembre 2015), L’aristocrate fantôme (septembre 2015) et Nous ne dirons rien de leurs femelles (février 2016). Elle n’hésite pas à parler d’un engagement militant en tant que dessinatrice et auteur de se lancer dans une bande-dessinée réhabilitant une époque oubliée - aussi courte soit-elle, elle marquera l’histoire des révolutions socialistes – à travers les points de vue de femmes. Des personnages peu mis en lumière en général, encore moins dans l’Histoire. Et là dessus, la série se base et insiste, prenant un surtitre fort : « La révolution n’est pas qu’une affaire d’hommes ».

Elle n’hésite pas à parler d’un engagement militant en tant que dessinatrice et auteur de se lancer dans une bande-dessinée réhabilitant une époque oubliée - aussi courte soit-elle, elle marquera l’histoire des révolutions socialistes – à travers les points de vue de femmes. Des personnages peu mis en lumière en général, encore moins dans l’Histoire. Et là dessus, la série se base et insiste, prenant un surtitre fort : « La révolution n’est pas qu’une affaire d’hommes ». Actuellement, elle travaille à sa prochaine bande-dessinée, Edelweiss, en collaboration avec le scénariste Cédric Mayen (à paraître en 2017). L’histoire d’un couple hétérosexuel qui évolue à l’époque des Trente Glorieuses (1946 – 1975). Olympe travaille, est indépendante, rencontre Simone de Beauvoir et « vit sa vie comme un humain quoi… mais bon imaginez on est dans les années 50/60 ! »

Actuellement, elle travaille à sa prochaine bande-dessinée, Edelweiss, en collaboration avec le scénariste Cédric Mayen (à paraître en 2017). L’histoire d’un couple hétérosexuel qui évolue à l’époque des Trente Glorieuses (1946 – 1975). Olympe travaille, est indépendante, rencontre Simone de Beauvoir et « vit sa vie comme un humain quoi… mais bon imaginez on est dans les années 50/60 ! »