Célian Ramis

Privées de liberté, les filles penchées entrent en résistance

Elles ne sont pas seulement penchées les filles dont parle Cécile Cayrel dans sa pièce de théâtre. Elles sont aussi invisibles, rebelles et résistantes à l’ordre patriarcal. Elles rêvent de liberté, interrogent la place des femmes dans la société et dénoncent leurs trajectoires entravées et brisées par un système qui les jugent coupables de transgresser les normes sociales et de genre et, pour cela, les enferment en maison de redressement. Ici, l’autrice réhabilite une page de notre histoire contemporaine peu connue qui résonne pourtant avec notre société. Un écrit puissant, valorisé par la lecture théâtralisée de la compagnie Groupe Odyssées, le 12 mars à la bibliothèque universitaire de Beaulieu, à Rennes.

Elles ne sont pas seulement penchées les filles dont parle Cécile Cayrel dans sa pièce de théâtre. Elles sont aussi invisibles, rebelles et résistantes à l’ordre patriarcal. Elles rêvent de liberté, interrogent la place des femmes dans la société et dénoncent leurs trajectoires entravées et brisées par un système qui les jugent coupables de transgresser les normes sociales et de genre et, pour cela, les enferment en maison de redressement. Ici, l’autrice réhabilite une page de notre histoire contemporaine peu connue qui résonne pourtant avec notre société. Un écrit puissant, valorisé par la lecture théâtralisée de la compagnie Groupe Odyssées, le 12 mars à la bibliothèque universitaire de Beaulieu, à Rennes.

Les filles penchées, ce sont celles que l’on a jugées mauvaises graines. Coupables de transgresser les normes du genre attribué par leur sexe féminin. Ce sont celles que l’on a estimées mauvaises filles. Vagabondes, hystériques, voleuses, perdues, vicieuses. Les filles penchées, l’autrice Cécile Cayrel leur (re)donne vie dans une pièce de théâtre éponyme, écrite en 2023 et publiée aux éditions Goater, après une résidence à La Paillette, située sur l’ancien domaine Saint-Cyr.

C’est là le sujet de son œuvre : faire entendre les voix de celles que l’on envoyait au couvent Saint-Cyr, à Rennes, dédié dès 1810 au recueil des « orphelines et préservées » d’un côté, au redressement des « pupilles indisciplinées et enfants anormales » de l’autre. C’est sur ce deuxième volet que Cécile Cayrel se penche, croisant les récits de Gisèle, Madeleine et Anne. Basés sur les données récoltées auprès des sœurs, vivant désormais à la maison de retraite Saint-Cyr, et des archives restantes, les témoignages relatés nous donnent à voir et à comprendre la société à cette époque et le fonctionnement d’un couvent, dans lequel l’enfermement, et l’exploitation, servaient à comprimer le corps social des filles, majoritairement de celles issues des milieux pauvres.

DÉCLARÉES COUPABLES

Gisèle est née en 1865 et a 14 ans au moment des faits. Sa mère est malade, son père alcoolique. Un soir, elle craque : « J’ai dit, si seulement il buvait pas sa paie, on aurait plus à cuisiner (…) Et là les coups ont plu. Ma mère s’est levée. Pour me défendre ? Non. Elle m’a battue aussi. Comme quoi je ne respectais rien, que mon père trimait assez comme ça. Que j’étais ingrate. » Elle part, et se réfugie chez une copine qui la congédie le lendemain matin. Affamée, elle vole un bout de pain dans une maison, avant de rentrer chez elle. Son père la bat à nouveau. Au motif de cette fugue, il saisit le juge.

Madeleine, de son côté, est née en 1843 et est âgée de 12 ans quand elle est embarquée par les gendarmes pour « mendicité déguisée ». Souvent dehors pour éviter de se retrouver seule avec son beau-père, elle cueille des fleurs dans le bois avoisinant sa maison et les vend dans sa commune. Anne, quant à elle, aura 16 ans en 1935, année durant laquelle elle est dénoncée par sa patronne pour vols de torchon, draps et couverture, entre autres. Elle rencontre Alfred, un cochet « qui lui promet des choses », est « gentil » et insiste pour coucher avec elle : « Je savais pas qu’on pouvait tomber enceinte la première fois. » Il disparait, elle chaparde. « Pour tenir », souligne-t-elle. Après avoir abandonné sa fille dans une « niche tournante » prévue à cet effet, elle est embauchée « comme boniche » mais elle est attrapée par les forces de l’ordre.

Accusées par les familles et les entourages de vagabondage, suspectées de trainer dans l’espace public, dans les cafés ou avec les garçons, le procès est inéquitable. Le juge s’en réjouit : « La correction paternelle. Tout enfant peut être jeté en prison, ou au Couvent, sur simple demande du père. Pas de motif de « mécontentement » requis. C’est la magie du Code civil de 1804. Bravo Napo. Si je suis un magistrat, le père de famille l’est tout autant (…) Et moi, en tant que juge, je peux aller beaucoup plus loin que la demande du père. » Au tribunal, la loi du silence s’impose à elles. Aucune défense ne leur est attribuée ou envisageable. Seule issue possible ? Le refuge Saint-Cyr. Traduction :

« J’acquitte mais j’envoie en maison de correction. Acquitté, mais, pas vraiment. »

UNE MAUVAISE PLACE

À travers le dialogue qui s’instaure entre les trois protagonistes, le juge et une bonne-sœur, ce sont les voix d’un système patriarcal et de ses résistances qui sont mises en lumière. Là où le magistrat entend protéger les jeunes femmes d’elles-mêmes, de la prostitution ou du vagabondage, les concernées entendent une privation de liberté, une sanction assortie d’une punition visant à les remettre dans le droit chemin. Pourtant, elles poursuivent leurs rêves de liberté et interrogent le rôle des femmes aux XIXe et XXe siècles. Que signifie être une fille sous le régime napoléonien et de son Code civil ? « Une oie, une oie blanche, qui reste à la maison, qui passe du père au mari, qui se tait. Qui procrée, qui enfante des petits garçons, des futurs hommes, et puis des femmes, qui leur feront des garçons. Motus et bouche cousue. Petites, fragiles, à protéger. »

Les femmes doivent obéissance à leur mari, sont privées de droits juridiques au même titre que « les mineurs, les criminels et les débiles mentaux », n’ont pas le droit d’étudier, de signer un contrat – « sauf celui du mariage » - de voter, de travailler ou le cas échéant, de toucher directement leur salaire. « C’est une place et c’est une mauvaise place », clament-elles. Les filles penchées mettent en évidence les injonctions normatives et paradoxales. La maison, « seul endroit où nous sommes les maitresses, les patronnes, les boss, les gestionnaires, les kings » n’offre aucune place à la – prétendue – douceur féminine : « Et là, pas de fragilité, pas de grâce, mais de la poigne, pour laver, récurer, brasser, étendre, moudre, cuire, fricasser, raccommoder, asperger, gratter, balayer, et surtout, accoucher, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois, aïe aïe aïe ! Et après ? Biberonner, emmailloter, changer, câliner, donner la becquée, soigner, essuyer, habiller, soigner, coudre, porter, et ce, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. Être crevées. Et crever. »

Les femmes doivent obéissance à leur mari, sont privées de droits juridiques au même titre que « les mineurs, les criminels et les débiles mentaux », n’ont pas le droit d’étudier, de signer un contrat – « sauf celui du mariage » - de voter, de travailler ou le cas échéant, de toucher directement leur salaire. « C’est une place et c’est une mauvaise place », clament-elles. Les filles penchées mettent en évidence les injonctions normatives et paradoxales. La maison, « seul endroit où nous sommes les maitresses, les patronnes, les boss, les gestionnaires, les kings » n’offre aucune place à la – prétendue – douceur féminine : « Et là, pas de fragilité, pas de grâce, mais de la poigne, pour laver, récurer, brasser, étendre, moudre, cuire, fricasser, raccommoder, asperger, gratter, balayer, et surtout, accoucher, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois, aïe aïe aïe ! Et après ? Biberonner, emmailloter, changer, câliner, donner la becquée, soigner, essuyer, habiller, soigner, coudre, porter, et ce, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. Être crevées. Et crever. »

DES POINTS DE VUE QUI DIVERGENT

Ensemble, elles racontent et partagent leur condition de filles, saisissant la nuance entre les deux sexes : « On est une mauvaise fille parce qu’on est quelque chose. On est un mauvais garçon parce qu’on fait quelque chose. » Et pour cela, elles sont envoyées au couvent jusqu’à leur majorité. Au mieux. De 5h30 à 20h15, leurs journées se répètent et se ressemblent, entre les exercices religieux et le travail « au lavoir, à la buanderie, à l’atelier de couture », à, entre autres, fabriquer des chemises, des bonnets et à nettoyer les uniformes et les draps des soldats… Une organisation qui ravit Sœur Marie-Emmanuelle : « C’est merveilleux, tout le monde travaille. La maison a pris cet aspect de ruche, industrieuse et sainte. Les filles donnent leur temps, pour la communauté. Il le faut, l’État ne donne rien, ou presque, et le bâtiment s’écroule. Si l’on ne veut pas descendre d’un étage, sans passer par les escaliers, il faut bien étayer les planchers er donner un abri aux pénitentes, qui se multiplient. » En effet, entre 1821 et 1897, le nombre de filles placées passe de 24 à 606.

Les doigts brûlés à force de frotter le linge, les yeux fatigués à force de se concentrer sur leurs ouvrages, leurs esprits coupés de leurs corps emprisonnés entre les murs du couvent mais aussi dans leurs habits qu’elles n’enlèvent même pas pour la toilette « de peur qu’on fasse des bêtises, qu’on découvre des choses… agréables, toutes seules », elles rêvent de liberté. De franchir les murs qui encerclent le domaine. De s’enfuir. De vivre les vies qu’elles entendent. Pour matraquer leurs aspirations rebelles, le cachot, l’isolement, le pain sec. Pendant plusieurs semaines. « Avec ce genre de petits démons, il faut employer la manière forte. Pour leur bien. Et ça marche, Anne est plus docile désormais. Elle a compris », s’enorgueillit la bonne-sœur, tandis que Gisèle affirme un tout autre point de vue :

« Deux semaines sans parler, sans voir personne, ça rend fou. Elle, ça l’a rendue folle. Elle ne parlait plus de s’évader. Elle ne parlait plus, tout court. »

ENTRAVÉES ET EMPÊCHÉES

ENTRAVÉES ET EMPÊCHÉES

Dans sa cellule, Anne « aura attrapé quelque chose aux poumons ». Et aussi « un autre mal, plus invisible encore ». Pour elle, l’hôpital psychiatrique sera la seule échappatoire au couvent. Elle aurait pourtant pu être coiffeuse ou couturière. Elle se voyait tomber amoureuse d’un garçon aimant et avec qui elle se serait mariée. Elle aurait peut-être retrouvé sa fille : « Je lui aurais embrassé ses petites mains dodues. Je lui aurais fourré mon nez dans son cou chaud, ça lui aurait plu. Je lui aurais fait des petites sœurs, des petits frères. Je lui aurais dit que j’avais pas eu le choix. Ni de l’avoir, ni de l’abandonner. Mais que maintenant je suis là. Que je partirais plus. » Mais jamais cela ne lui arrivera. Parce qu’elle ne franchira pas le mur du couvent en l’escaladant et en sautant comme elle l’avait envisagé, ni même par les portes du domaine à sa majorité. Parce qu’elle sera mise chez les fous, selon ses mots : « Une folle parmi d’autres folles. Une folle de liberté ».

Gisèle, elle, quittera Saint-Cyr à 21 ans. La fugue, elle en vivra l’expérience jusqu’à Bruz où sa tante la dénoncera à la police, qui la ramènera auprès des sœurs. Elle épousera Fernand, ouvrier agricole, et éduquera leurs 5 enfants. « J’ai pas été malheureuse. Simplement, sans le couvent, j’aurais pu prendre d’autres directions. Ça aura conditionné ma vie entière. Pour une petite fugue, un soir que mon père avait trop bu. » Madeleine, quant à elle, n’est jamais partie. Devenue « sœur parmi les sœurs », elle a trouvé la paix et une communauté rassurante, loin des hommes qui lui faisaient si peur. « Je me suis occupée des bêtes, j’ai travaillé la terre, et dans cette vie de labeur, il y avait du sens », souligne-t-elle, en précisant : « Toute ma vie, j’ai essayé de les accompagner au mieux. Les petites. Les pénitentes. Mes brebis. »

ENFERMÉES DANS LA CONDITION FÉMININE

Au total, 52 000 filles vivent dans les couvents juste avant la seconde guerre mondiale et 10 000 religieuses s’occupent d’elles, partout en Europe. Ensuite, le vent change, progressivement, même si dans les années 60, « pour une fille, il suffit toujours de trainer, pour être une trainée ». Un soubresaut. Une évolution lente. Due aux nombreux et puissants combats des militant-es pour les droits des femmes. « En 1947, elles grimpent sur le toit de la maison d’arrêt de Fresnes et elles crient Liberté ! » Les filles penchées, elles en ont marre et hurlent leur ras-le-bol. Dans les couvents, les sœurs sont dédommagées pour leur travail et formées (elles « deviennent éducatrices spécialisées »), l’Etat donne un prix de journée et on apprend aux filles des métiers arts ménagers, couture et dactylo, « elles ont le droit de sortir, notamment pour des vacances, toutes ensemble à la mer ». Pour autant, il n’y a pas de raison de se réjouir : « La déco change mais la charpente est là : on continue d’enfermer les filles, on continue de les envoyer chez les sœurs, on continue de les couper d’elles-mêmes, parce qu’elles sont des filles. » Vient mai 68, puis les années 70 et sa vague féministe, « la fin d’une ère » pour Saint-Cyr qui ferme ses portes en 1976, dix ans avant que la ville devienne propriétaire du domaine.

Au total, 52 000 filles vivent dans les couvents juste avant la seconde guerre mondiale et 10 000 religieuses s’occupent d’elles, partout en Europe. Ensuite, le vent change, progressivement, même si dans les années 60, « pour une fille, il suffit toujours de trainer, pour être une trainée ». Un soubresaut. Une évolution lente. Due aux nombreux et puissants combats des militant-es pour les droits des femmes. « En 1947, elles grimpent sur le toit de la maison d’arrêt de Fresnes et elles crient Liberté ! » Les filles penchées, elles en ont marre et hurlent leur ras-le-bol. Dans les couvents, les sœurs sont dédommagées pour leur travail et formées (elles « deviennent éducatrices spécialisées »), l’Etat donne un prix de journée et on apprend aux filles des métiers arts ménagers, couture et dactylo, « elles ont le droit de sortir, notamment pour des vacances, toutes ensemble à la mer ». Pour autant, il n’y a pas de raison de se réjouir : « La déco change mais la charpente est là : on continue d’enfermer les filles, on continue de les envoyer chez les sœurs, on continue de les couper d’elles-mêmes, parce qu’elles sont des filles. » Vient mai 68, puis les années 70 et sa vague féministe, « la fin d’une ère » pour Saint-Cyr qui ferme ses portes en 1976, dix ans avant que la ville devienne propriétaire du domaine.

L’autrice explore ici la question de l’enfermement physique mais aussi celui plus invisible qui réside dans la condition même des filles et des femmes. L’écho avec la société actuelle résonne dans les injonctions de genre, dans les aspirations et revendications à la liberté, au droit de choisir. Choisir son métier, son partenaire, sa sexualité. Trainer dans l’espace public, danser, chanter, s’amuser. Être mère ou non. Décider du moment de l’être, décider avec qui. Et puis « dire merde, merde, merde, merde, merde ! » Dédiée à Anne, Gisèle, Madeleine et à toutes les 52 000 autres, la pièce est puissante et émouvante. Parfois drôle, parfois poétique. Toujours cinglante et prenante. Du début à la fin du texte, le récit, valorisé par l’intention et le talent des comédien-nes de la compagnie Groupe Odyssées, nous tient en haleine et nous plonge dans l’enceinte du domaine Saint-Cyr mais aussi d’une époque, peut-être révolue mais pas tout à fait disparue.

LA FORCE D’UNE PAROLE COLLECTIVE

Tout comme la metteuse en scène Marine Bachelot Nguyen l’a fait dans Histoires de femmes et de lessives (pièce de théâtre également publiée aux éditions Goater), l’autrice explore une facette méconnue de l’histoire sociale et religieuse, ainsi que de notre matrimoine, et la partage dans un docu-fiction finement élaboré et brillamment écrit. A la force de son imaginaire, de ses recherches et de son regard sur l’évolution des droits des femmes, Cécile Cayrel participe à la compréhension des enjeux féministes, tant dans la documentation du passé que dans la libération des paroles des concernées qui réfutent les normes sociales et de genre et résistent à l’ordre patriarcal.

« J’ai vu le documentaire Mauvaises filles (réalisé par Émerance Dubas ndlr) au TNB et je suis sortie, comme toute la salle je pense, en pleurant. Elles racontent des histoires tragiques. Et la douleur. Leurs parents leur ont envoyé des lettres, des vêtements, des preuves d’amour et elles ne le savaient même pas. Et l’après couvent était souvent catastrophique… On les avait coupées de leur corps, de leurs capacités à déceler le bien, le mal… », commente-t-elle. Elle le dit, elle n’est pas historienne, elle n’est pas sociologue. Elle se place à son endroit à elle. Celui de l’écriture contemporaine, pour laquelle elle s’est rendue auprès des sœurs en maison de retraite et des archives. « La difficulté a été de trouver les documents car il y a une sorte de mouvement MeToo des couvents, des enquêtes sont menées et les sœurs mettent le grapin sur leurs archives. J’ai pu accéder à des archives et utiliser les mots qui étaient inscrits sur ces documents, notamment pour le juge et ce qu’écrivaient les sœurs sur les carnets qu’elles tenaient, où elles décrivaient les filles « vicieuses, menteuses… », rien n’allait et tout était sous le prisme de la culpabilité », signale-t-elle.

« J’ai vu le documentaire Mauvaises filles (réalisé par Émerance Dubas ndlr) au TNB et je suis sortie, comme toute la salle je pense, en pleurant. Elles racontent des histoires tragiques. Et la douleur. Leurs parents leur ont envoyé des lettres, des vêtements, des preuves d’amour et elles ne le savaient même pas. Et l’après couvent était souvent catastrophique… On les avait coupées de leur corps, de leurs capacités à déceler le bien, le mal… », commente-t-elle. Elle le dit, elle n’est pas historienne, elle n’est pas sociologue. Elle se place à son endroit à elle. Celui de l’écriture contemporaine, pour laquelle elle s’est rendue auprès des sœurs en maison de retraite et des archives. « La difficulté a été de trouver les documents car il y a une sorte de mouvement MeToo des couvents, des enquêtes sont menées et les sœurs mettent le grapin sur leurs archives. J’ai pu accéder à des archives et utiliser les mots qui étaient inscrits sur ces documents, notamment pour le juge et ce qu’écrivaient les sœurs sur les carnets qu’elles tenaient, où elles décrivaient les filles « vicieuses, menteuses… », rien n’allait et tout était sous le prisme de la culpabilité », signale-t-elle.

Ce soir-là, on entend et ressent la force d’une parole collective. Les voix et fantômes de toutes celles ayant fréquenté la maison de redressement - mais aussi les autres établissements similaires à l’instar des Bon-Pasteur partout en France - résonnent et vibrent dans une danse militante, poétique et commune, dans une tentative de cri sorore pour enfin briser le silence qui les a tant contraintes à l’abandon de leurs rêves, leurs corps, d’elles-mêmes et de leurs trajectoires possibles. En raison de leur assignation à la naissance à leur sexe féminin, celui-ci - ajouté à leur milieu social - aura déterminé leurs existences et leur passage à Saint-Cyr, ou ailleurs en France et en Europe. « On nous donne l’impression que les droits des filles et des femmes évoluent sans cesse. Au Moyen-âge jusqu’à la Révolution, les droits étaient bien plus importants qu’au XIXe siècle. Le Code civil de 1804 renvoie les filles dans la maison… Il y a eu un backlash énorme. Le vent tourne et en ce moment, il tourne particulièrement rapidement », s’inquiète l’autrice.

C’est pourquoi la lecture théâtralisée du groupe Odyssée est présentée régulièrement à des publics adolescents : « Il y a des passages encore très actuels parce que ce sont les mêmes mécanismes qui sont en place. Le carcan social est toujours hyper présent ! Cette pièce, elle parle aux lycéen-nes. Ça fictionnalise les rapports qu’ils et elles ont entre elleux. »

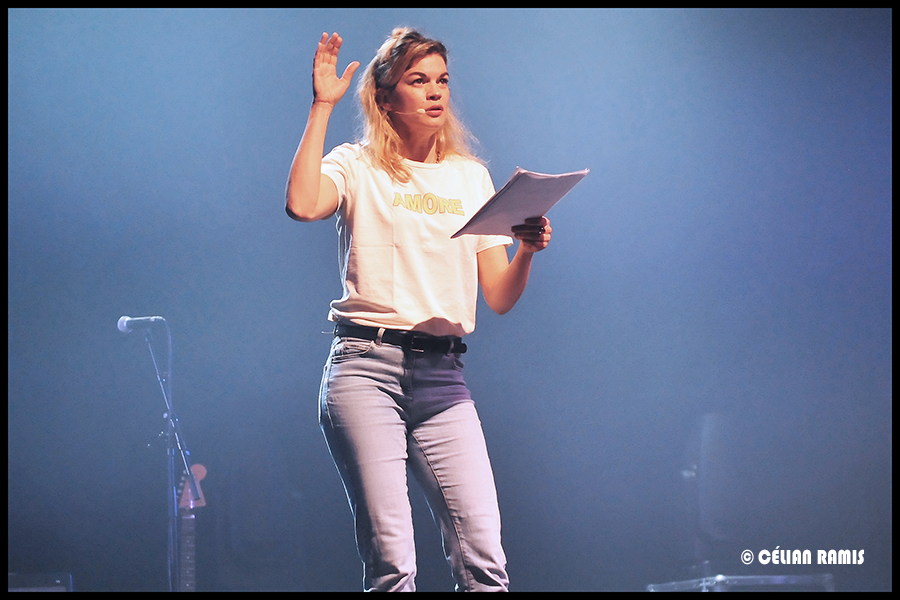

De la douceur, du rire, du partage et du plaisir, voilà ce que nous a offert Juliette en ce 12 avril, qui dévoile et nous régale, sur la scène du Cabaret botanique, de son nouvel album Chansons de là où l’œil se pose.

De la douceur, du rire, du partage et du plaisir, voilà ce que nous a offert Juliette en ce 12 avril, qui dévoile et nous régale, sur la scène du Cabaret botanique, de son nouvel album Chansons de là où l’œil se pose. Fantasque, elle nous transbahute dans son univers, subtil mélange de facéties, de nuances et de contrastes, de réalisme et de poésie. C’est doux et familier, rassurant et poignant, déjanté et percutant. La chanteuse conte l’âme et le quotidien, les espoirs et les désillusions. Elle sonde la noirceur et la folie humaines mais aussi les éclairs d’espoir, les victoires et les rébellions. Juliette, c’est un remède contre la morosité. Avec elle, pas de fatalité. Au contraire, les normes et les carcans, elle les envoie balader. Au placard, les complexes. Place au rire et à la détente. Elle qui se chante « ronde du cul, frisée du tif », qui se décrit dans l’enfance comme « mignonne, sage et obéissante », fait plier le public avec sa verve libératrice et sarcastique. Toujours poétique.

Fantasque, elle nous transbahute dans son univers, subtil mélange de facéties, de nuances et de contrastes, de réalisme et de poésie. C’est doux et familier, rassurant et poignant, déjanté et percutant. La chanteuse conte l’âme et le quotidien, les espoirs et les désillusions. Elle sonde la noirceur et la folie humaines mais aussi les éclairs d’espoir, les victoires et les rébellions. Juliette, c’est un remède contre la morosité. Avec elle, pas de fatalité. Au contraire, les normes et les carcans, elle les envoie balader. Au placard, les complexes. Place au rire et à la détente. Elle qui se chante « ronde du cul, frisée du tif », qui se décrit dans l’enfance comme « mignonne, sage et obéissante », fait plier le public avec sa verve libératrice et sarcastique. Toujours poétique.

On connait bien le concept de la charge mentale qui incombe encore majoritairement aux femmes mais moins celui de la charge raciale qui, pourtant, pèse quotidiennement sur les personnes subissant assignations raciales, micro-agressions permanentes et injonctions à ne pas faire de vague. De là, se mettent en place une batterie de stratégies d’évitement, d’adaptation et de survie dans une société hostile à la reconnaissance et l’acceptation de leurs identités, de leurs histoires et du poids de leur héritage commun.

On connait bien le concept de la charge mentale qui incombe encore majoritairement aux femmes mais moins celui de la charge raciale qui, pourtant, pèse quotidiennement sur les personnes subissant assignations raciales, micro-agressions permanentes et injonctions à ne pas faire de vague. De là, se mettent en place une batterie de stratégies d’évitement, d’adaptation et de survie dans une société hostile à la reconnaissance et l’acceptation de leurs identités, de leurs histoires et du poids de leur héritage commun. D’où vient la charge raciale ? Comment s’exprime-t-elle ? Quelles sont les conséquences sur les corps et la santé mentale des personnes concernées ? À qui profite le silence médiatique qui règne autour de ce concept ? Douce Dibondo se questionne, interroge les parties prenantes, les responsabilités collectives et individuelles et prend soin de poser le contexte politique, social, militant, avant d’en décortiquer les répercussions dans les vécus, les stratégies d’évitement et d’adaptation mais aussi les ressentis intimes de toutes les micro-agressions, souffrances et violences subies. Sans oublier l’hypervigilance et le lissage imposé des identités jugées différentes et étrangères, exclues de la norme fixée par la blanchité. Elle évoque le travail, ce lieu aliénant qui exige des personnes racisées qu’elles se masquent encore davantage : « Mes cheveux sont perçus comme n’étant pas professionnels. On va m’intimer l’ordre de les détacher par exemple. Je suis un corps noir et à cause de ce passé, je reçois des projections sur ce corps que l’on considère paresseux, désirable, etc. »

D’où vient la charge raciale ? Comment s’exprime-t-elle ? Quelles sont les conséquences sur les corps et la santé mentale des personnes concernées ? À qui profite le silence médiatique qui règne autour de ce concept ? Douce Dibondo se questionne, interroge les parties prenantes, les responsabilités collectives et individuelles et prend soin de poser le contexte politique, social, militant, avant d’en décortiquer les répercussions dans les vécus, les stratégies d’évitement et d’adaptation mais aussi les ressentis intimes de toutes les micro-agressions, souffrances et violences subies. Sans oublier l’hypervigilance et le lissage imposé des identités jugées différentes et étrangères, exclues de la norme fixée par la blanchité. Elle évoque le travail, ce lieu aliénant qui exige des personnes racisées qu’elles se masquent encore davantage : « Mes cheveux sont perçus comme n’étant pas professionnels. On va m’intimer l’ordre de les détacher par exemple. Je suis un corps noir et à cause de ce passé, je reçois des projections sur ce corps que l’on considère paresseux, désirable, etc. » Sans oublier le développement inquiétant de comorbidités et de maladies chroniques des personnes noires, la propension à mourir prématurément également, la gestion du stress, etc.. « Tout ça, ça crée des ilots de mort. La charge raciale soumet à l’hypervigilance, la peur de la mort face à la police, la méfiance envers le corps médical, l’injonction à la pédagogie… Tout ça, c’est un terreau fertile pour notre santé fragile », insiste-t-elle.

Sans oublier le développement inquiétant de comorbidités et de maladies chroniques des personnes noires, la propension à mourir prématurément également, la gestion du stress, etc.. « Tout ça, ça crée des ilots de mort. La charge raciale soumet à l’hypervigilance, la peur de la mort face à la police, la méfiance envers le corps médical, l’injonction à la pédagogie… Tout ça, c’est un terreau fertile pour notre santé fragile », insiste-t-elle. Nommer la charge raciale, c’est déjà agir, dit-elle, adaptant là au sujet l’expression de Simone de Beauvoir. Pour elle, il faut aller encore plus loin désormais : « Investir de manière frontale la question de l’intériorité. » La race n’existe pas, elle est le fruit d’une construction et pourtant, « elle a tant construit en nous, qu’on soit noir-es ou blanc-hes. » Dans tous les pans de la société, la question raciale interfère : « Il faut qu’on aille creuser dans notre intériorité, les luttes existentielles, tout en prenant soin de nous, car nous n’avons pas grandi dans cette culture de la thérapie. » En tant que militante, elle a conscience de l’importance et de l’impact du prendre soin et incite à créer des moyens de lutter autrement.

Nommer la charge raciale, c’est déjà agir, dit-elle, adaptant là au sujet l’expression de Simone de Beauvoir. Pour elle, il faut aller encore plus loin désormais : « Investir de manière frontale la question de l’intériorité. » La race n’existe pas, elle est le fruit d’une construction et pourtant, « elle a tant construit en nous, qu’on soit noir-es ou blanc-hes. » Dans tous les pans de la société, la question raciale interfère : « Il faut qu’on aille creuser dans notre intériorité, les luttes existentielles, tout en prenant soin de nous, car nous n’avons pas grandi dans cette culture de la thérapie. » En tant que militante, elle a conscience de l’importance et de l’impact du prendre soin et incite à créer des moyens de lutter autrement.

« C’est une histoire qui me posait un grand problème quand j’étais ado. Cette rivalité entre les personnages féminins… Je ne comprenais pas Athéna, elle, la déesse de la sagesse, si bienveillante d’habitude. Pourquoi aurait-elle eu un geste si violent envers une victime de viol ? »

« C’est une histoire qui me posait un grand problème quand j’étais ado. Cette rivalité entre les personnages féminins… Je ne comprenais pas Athéna, elle, la déesse de la sagesse, si bienveillante d’habitude. Pourquoi aurait-elle eu un geste si violent envers une victime de viol ? »  Noémie Fachan expose une galerie de personnages variés, pluriels, multiples et singuliers, dont le commun repose sur la parentalité et ses injonctions. Des injonctions régies par une norme patriarcale dans une société binaire basée sur la performance hétéro (dans le couple, au travail, dans la parentalité, etc.) : la famille se constitue d’un papa, d’une maman et au moins d’un enfant.

Noémie Fachan expose une galerie de personnages variés, pluriels, multiples et singuliers, dont le commun repose sur la parentalité et ses injonctions. Des injonctions régies par une norme patriarcale dans une société binaire basée sur la performance hétéro (dans le couple, au travail, dans la parentalité, etc.) : la famille se constitue d’un papa, d’une maman et au moins d’un enfant.  « L’idée, c’est d’ouvrir les imaginaires. J’ai dessiné un couple avec un homme enceint parce que, quand on n’a pas des personnes queer dans son entourage, on ne sait pas que des gens peuvent être enceints sans être des femmes », souligne Noémie Fachan dont l’objectif est bien de « sensibiliser les personnes qui n’ont pas les informations », de « soulever des questions et se familiariser avec les discriminations qui ne nous concernent pas » et surtout pas « de faire un guide sur la parentalité ».

« L’idée, c’est d’ouvrir les imaginaires. J’ai dessiné un couple avec un homme enceint parce que, quand on n’a pas des personnes queer dans son entourage, on ne sait pas que des gens peuvent être enceints sans être des femmes », souligne Noémie Fachan dont l’objectif est bien de « sensibiliser les personnes qui n’ont pas les informations », de « soulever des questions et se familiariser avec les discriminations qui ne nous concernent pas » et surtout pas « de faire un guide sur la parentalité ».  Les concerné-es, nous montre Noémie Fachan, s’impliquent en général corps et âme dans ces nouvelles missions et s’investissent durement pour parvenir à embrasser cette image d’Épinal. Mais dans la réalité, dans les méandres d’un quotidien trop chargé, la plupart d’entre elles échouent. Des mauvaises mères ? La réponse est simple pour Aurélia Blanc :

Les concerné-es, nous montre Noémie Fachan, s’impliquent en général corps et âme dans ces nouvelles missions et s’investissent durement pour parvenir à embrasser cette image d’Épinal. Mais dans la réalité, dans les méandres d’un quotidien trop chargé, la plupart d’entre elles échouent. Des mauvaises mères ? La réponse est simple pour Aurélia Blanc :

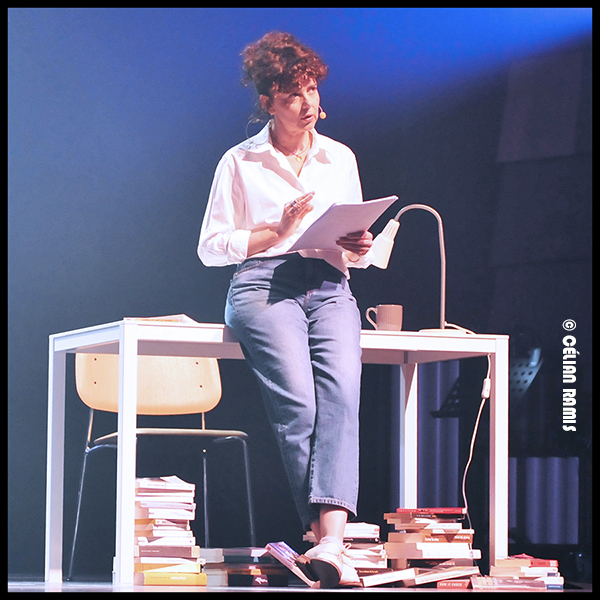

Assignée fille à la naissance, son genre est étiqueté dans son prénom. Moquée dès l’enfance pour sa très petite taille, elle est rapidement « recalée, déclassée, rétrogradée ». En réponse, elle développe « un drôle de caractère », assorti d’une « légitimité à l’ouvrir », à encaisser les coups et à les rendre à travers l’humour. Elle a compris le pouvoir des mots mais ceux qu’on ne dit pas, ceux que l’on tait, va pourtant venir se graver et s’inscrire dans son corps. Gamine, elle attend, intriguée, de devenir femme, sans savoir ce que cela implique.

Assignée fille à la naissance, son genre est étiqueté dans son prénom. Moquée dès l’enfance pour sa très petite taille, elle est rapidement « recalée, déclassée, rétrogradée ». En réponse, elle développe « un drôle de caractère », assorti d’une « légitimité à l’ouvrir », à encaisser les coups et à les rendre à travers l’humour. Elle a compris le pouvoir des mots mais ceux qu’on ne dit pas, ceux que l’on tait, va pourtant venir se graver et s’inscrire dans son corps. Gamine, elle attend, intriguée, de devenir femme, sans savoir ce que cela implique. Le système patriarcal broie les âmes et les corps et chacun-e intègre son rôle et sa place. Corinne grandit et se construit dans l’idée que son rapport à son propre corps ne lui appartient pas. Son image ne dépend pas d’elle, son corps non plus. Alors, elle monte sur la balance, remonte sur la balance, s’obsède de cette balance et s’en rend malade, à vomir son repas, à se vomir soi-même au final : « Maitriser, maigrir, c’est euphorique ! On devient invisible, plus légère ! » Finis les seins, finies les fesses, exit les signaux corporels d’appartenance au genre féminin : « Je ne veux pas être une femme, je ne sais pas être une femme, ni une mère d’ailleurs. Le monde des femmes me fait peur. Et encore plus celui des hommes. »

Le système patriarcal broie les âmes et les corps et chacun-e intègre son rôle et sa place. Corinne grandit et se construit dans l’idée que son rapport à son propre corps ne lui appartient pas. Son image ne dépend pas d’elle, son corps non plus. Alors, elle monte sur la balance, remonte sur la balance, s’obsède de cette balance et s’en rend malade, à vomir son repas, à se vomir soi-même au final : « Maitriser, maigrir, c’est euphorique ! On devient invisible, plus légère ! » Finis les seins, finies les fesses, exit les signaux corporels d’appartenance au genre féminin : « Je ne veux pas être une femme, je ne sais pas être une femme, ni une mère d’ailleurs. Le monde des femmes me fait peur. Et encore plus celui des hommes. » L’intime est politique et Corinne Lepage le démontre ici dans une mise à nu émancipatrice et empouvoirante. Dans son cheminement autour des dominations et de ses imbrications, l’autrice et comédienne dévoile une identité plurielle, tissée au fil de son histoire et de sa construction. Elle a 48 ans, elle est une femme blanche, cisgenre, hétéra, handicapée, mère célibataire diplômée d’une maitrise de philosophie et vivant en milieu rural et elle se raconte devant nous, consciente que selon ses composantes, elle est privilégiée ou entravée. Elle sort du silence pour rendre l’invisible visible, pour interroger et décortiquer la manière dont on performe le genre au quotidien, pour donner à voir un corps qui vieillit et se libère, malgré le tabou qui entoure la ménopause, des injonctions.

L’intime est politique et Corinne Lepage le démontre ici dans une mise à nu émancipatrice et empouvoirante. Dans son cheminement autour des dominations et de ses imbrications, l’autrice et comédienne dévoile une identité plurielle, tissée au fil de son histoire et de sa construction. Elle a 48 ans, elle est une femme blanche, cisgenre, hétéra, handicapée, mère célibataire diplômée d’une maitrise de philosophie et vivant en milieu rural et elle se raconte devant nous, consciente que selon ses composantes, elle est privilégiée ou entravée. Elle sort du silence pour rendre l’invisible visible, pour interroger et décortiquer la manière dont on performe le genre au quotidien, pour donner à voir un corps qui vieillit et se libère, malgré le tabou qui entoure la ménopause, des injonctions.

« Si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l’intérieur de vous, alors vous êtes une sorcière. », écrit Mona Chollet. Cette phrase entame le spectacle après une introduction musicale nous plongeant directement au cœur d’un instant décisif, d’un moment duquel on ne peut pas revenir indemne. Une révélation, une (re)découverte, une exploration de nos représentations collectives, une prise de conscience sur le poids et l’ampleur de l’horreur des chasses aux sorcières, une mise en miroir contemporaine interrogeant les stigmates de cet héritage patriarcal dont les normes dominantes perdurent aujourd’hui encore dans des archétypes d’une féminité jugée douteuse. Et surtout dangereuse pour l’équilibre de la domination masculine. Femmes sans enfants, femmes célibataires ou encore femmes aux cheveux blancs… elles sont sur le banc des accusées, incarnant pleinement la figure monstrueuse des sorcières de nos sociétés. La première lecture nous rappelle que des siècles de souffrance ont contribué à façonner le monde qui est le nôtre. Des chasses aux sorcières aux 16e et 17 siècles et de nombreux procès en sorcellerie auront permis de tuer massivement des femmes, dénoncées pour leurs agissements suspects. Parce qu’elles avaient un fort caractère, une sexualité libre ou qu’elles répondaient à leurs voisins. Parce qu’elles allaient tous les dimanches à la messe ou parce qu’elles n’allaient pas tous les dimanches à la messe… : « Chaque comportement et son contraire pouvaient se retourner contre vous » Tandis qu’à cette époque, elles soignent par les plantes et leurs connaissances de la nature et du corps et aident aux accouchements, leurs agissements sont transposés en œuvres du diable. Il suffit d’être une femme pour être suspectée. Jetée à l’eau pour révéler si oui ou non, elle était une sorcière. Innocentée, si elle coule à pic. Exécutée, si elle flotte. Torturée aussi, et mise à nue pour chercher la marque du diable. Dans la majorité des cas, la suspecte est assassinée.

« Si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l’intérieur de vous, alors vous êtes une sorcière. », écrit Mona Chollet. Cette phrase entame le spectacle après une introduction musicale nous plongeant directement au cœur d’un instant décisif, d’un moment duquel on ne peut pas revenir indemne. Une révélation, une (re)découverte, une exploration de nos représentations collectives, une prise de conscience sur le poids et l’ampleur de l’horreur des chasses aux sorcières, une mise en miroir contemporaine interrogeant les stigmates de cet héritage patriarcal dont les normes dominantes perdurent aujourd’hui encore dans des archétypes d’une féminité jugée douteuse. Et surtout dangereuse pour l’équilibre de la domination masculine. Femmes sans enfants, femmes célibataires ou encore femmes aux cheveux blancs… elles sont sur le banc des accusées, incarnant pleinement la figure monstrueuse des sorcières de nos sociétés. La première lecture nous rappelle que des siècles de souffrance ont contribué à façonner le monde qui est le nôtre. Des chasses aux sorcières aux 16e et 17 siècles et de nombreux procès en sorcellerie auront permis de tuer massivement des femmes, dénoncées pour leurs agissements suspects. Parce qu’elles avaient un fort caractère, une sexualité libre ou qu’elles répondaient à leurs voisins. Parce qu’elles allaient tous les dimanches à la messe ou parce qu’elles n’allaient pas tous les dimanches à la messe… : « Chaque comportement et son contraire pouvaient se retourner contre vous » Tandis qu’à cette époque, elles soignent par les plantes et leurs connaissances de la nature et du corps et aident aux accouchements, leurs agissements sont transposés en œuvres du diable. Il suffit d’être une femme pour être suspectée. Jetée à l’eau pour révéler si oui ou non, elle était une sorcière. Innocentée, si elle coule à pic. Exécutée, si elle flotte. Torturée aussi, et mise à nue pour chercher la marque du diable. Dans la majorité des cas, la suspecte est assassinée.  « Ne pas transmettre la vie permet d’en jouir pleinement. », affirme-t-elle. Elle prône le choix pour tou-te-s mais constate que la tolérance ne s’applique qu’à celles qui, « programmées pour désirer être mères », le seront. Tout comme la société n’accepte que la jeunesse des femmes. Pas un visage ridé ne doit venir entacher la beauté d’une femme dans la fleur de l’âge. Elle représente bien trop de danger, cette femme vieillissante, assumant pleinement les marques du temps qui passe. Lynchées, moquées, pointées du doigts, les femmes sans enfants, les femmes célibataires et les femmes aux cheveux blancs sont encore et toujours des sorcières. Parce qu’elles représentent des femmes libres. Puissantes et invaincues.

« Ne pas transmettre la vie permet d’en jouir pleinement. », affirme-t-elle. Elle prône le choix pour tou-te-s mais constate que la tolérance ne s’applique qu’à celles qui, « programmées pour désirer être mères », le seront. Tout comme la société n’accepte que la jeunesse des femmes. Pas un visage ridé ne doit venir entacher la beauté d’une femme dans la fleur de l’âge. Elle représente bien trop de danger, cette femme vieillissante, assumant pleinement les marques du temps qui passe. Lynchées, moquées, pointées du doigts, les femmes sans enfants, les femmes célibataires et les femmes aux cheveux blancs sont encore et toujours des sorcières. Parce qu’elles représentent des femmes libres. Puissantes et invaincues.

Tribunal d’Evry, mai 2021. Tran To Nga a 79 ans et cela fait 6 ans qu’elle attend l’ouverture de ce procès intenté à l’encontre de 14 multinationales, semeuses de souffrances et de morts et représentantes de l’impérialisme occidental. Des millions de corps exposés et contaminés à l’agent orange, destiné à détruire le maquis et stopper la guérilla communiste lors de la guerre du Vietnam.

Tribunal d’Evry, mai 2021. Tran To Nga a 79 ans et cela fait 6 ans qu’elle attend l’ouverture de ce procès intenté à l’encontre de 14 multinationales, semeuses de souffrances et de morts et représentantes de l’impérialisme occidental. Des millions de corps exposés et contaminés à l’agent orange, destiné à détruire le maquis et stopper la guérilla communiste lors de la guerre du Vietnam. C’est la période des guerres qu’Angelica Kiyomi Tisseyre Sékiné nous raconte minutieusement. Accompagnée d’images d’archives et de vidéo, elle décrit le paysage, l’engouement, la force et le courage, l’enthousiasme, la peur, le désarroi. Le climat de guerre, la tension mais aussi les joies, les liens qui se nouent, les vécus qui s’embrasent et s’entrelacent. Elle nous embarque avec elle dans les galeries souterraines, dans la forêt vietnamienne, on traverse le pays avec elle et ses compagnons d’unité, on vibre avec elle lorsqu’elle retrouve sa sœur, puis sa mère, on pleure la mort de son bébé, on craint les bombardements et puis on sent cette pluie gluante qu’elle reçoit sur les épaules et on sait que ce n’est pas un herbicide quelconque.

C’est la période des guerres qu’Angelica Kiyomi Tisseyre Sékiné nous raconte minutieusement. Accompagnée d’images d’archives et de vidéo, elle décrit le paysage, l’engouement, la force et le courage, l’enthousiasme, la peur, le désarroi. Le climat de guerre, la tension mais aussi les joies, les liens qui se nouent, les vécus qui s’embrasent et s’entrelacent. Elle nous embarque avec elle dans les galeries souterraines, dans la forêt vietnamienne, on traverse le pays avec elle et ses compagnons d’unité, on vibre avec elle lorsqu’elle retrouve sa sœur, puis sa mère, on pleure la mort de son bébé, on craint les bombardements et puis on sent cette pluie gluante qu’elle reçoit sur les épaules et on sait que ce n’est pas un herbicide quelconque.

Une langue peut-elle être un gilet de sauvetage ?, interroge la comédienne. Le français, elle le parle depuis plusieurs années. Cinq ans précisément. Le turc, depuis toujours. C’est sa langue maternelle, elle y est née et a grandi à Istanbul. Non autorisée à travailler durant la procédure administrative lui permettant d’obtenir sa carte de séjour, elle décide d’apprendre le kurde en France. Un retour aux racines. Celles de son père et de sa famille paternelle. Celles auxquelles elle n’a pas eu d’attaches puisqu’il lui a fallu cacher son origine. Elle se souvient des grands-mères envoyées en prison pour avoir chanté dans la langue interdite durant plusieurs années en Turquie et elle se souvient se taire dans la cour face à un autre enfant roué de coups par ses camarades d’école qui hurlent « kurde ! kurde ! kurde ! » comme une insulte fracassante.

Une langue peut-elle être un gilet de sauvetage ?, interroge la comédienne. Le français, elle le parle depuis plusieurs années. Cinq ans précisément. Le turc, depuis toujours. C’est sa langue maternelle, elle y est née et a grandi à Istanbul. Non autorisée à travailler durant la procédure administrative lui permettant d’obtenir sa carte de séjour, elle décide d’apprendre le kurde en France. Un retour aux racines. Celles de son père et de sa famille paternelle. Celles auxquelles elle n’a pas eu d’attaches puisqu’il lui a fallu cacher son origine. Elle se souvient des grands-mères envoyées en prison pour avoir chanté dans la langue interdite durant plusieurs années en Turquie et elle se souvient se taire dans la cour face à un autre enfant roué de coups par ses camarades d’école qui hurlent « kurde ! kurde ! kurde ! » comme une insulte fracassante. Elle dialogue avec cette figure fantomatique dont l’ombre a toujours pesé sur ses épaules et l’a toujours accompagnée. Des blessures infligées par ses multiples et fréquentes disparitions, elle en parle sans en dissimuler la violence et la colère. La peur aussi, parfois. Elle compose et se construit avec. Mais pas en dehors.Contrainte à devenir « l’homme de la maison », à la fois « le mari de ma mère et le père de mes sœurs » s’est extirpée de cette condition qu’elle a refusé afin de ne pas succomber à la folie de la situation. Sultan Ulutas Alopé exprime ses questionnements, ses doutes et son cheminement vers l’enracinement de son histoire. De sa propre histoire. Elle fait des choix et les assume, s’affranchissant de toute cette honte ressentie face à ses origines et toute cette amertume face à ce mauvais père. Aujourd’hui, elle a « honte d’avoir eu honte d’être kurde. » Aujourd’hui, elle assume : « Assumer d’être kurde, c’est assumer que ton existence fait partie de la mienne. Aujourd’hui, je n’ai plus besoin de baisser le son de ma voix quand je parle de mes origines. »

Elle dialogue avec cette figure fantomatique dont l’ombre a toujours pesé sur ses épaules et l’a toujours accompagnée. Des blessures infligées par ses multiples et fréquentes disparitions, elle en parle sans en dissimuler la violence et la colère. La peur aussi, parfois. Elle compose et se construit avec. Mais pas en dehors.Contrainte à devenir « l’homme de la maison », à la fois « le mari de ma mère et le père de mes sœurs » s’est extirpée de cette condition qu’elle a refusé afin de ne pas succomber à la folie de la situation. Sultan Ulutas Alopé exprime ses questionnements, ses doutes et son cheminement vers l’enracinement de son histoire. De sa propre histoire. Elle fait des choix et les assume, s’affranchissant de toute cette honte ressentie face à ses origines et toute cette amertume face à ce mauvais père. Aujourd’hui, elle a « honte d’avoir eu honte d’être kurde. » Aujourd’hui, elle assume : « Assumer d’être kurde, c’est assumer que ton existence fait partie de la mienne. Aujourd’hui, je n’ai plus besoin de baisser le son de ma voix quand je parle de mes origines. » Sobre, épuré, poignant… le spectacle nous capte et nous captive. La force du récit de Sultan Ulutas Alopé réside bien évidemment dans sa source - son vécu - mais aussi dans la manière dont la comédienne le transpose et le porte sur la scène face à nous, complétement happé-e-s par ce qu’elle narre avec tant de justesse et d’équilibre dans le jeu et les intentions. Les émotions jaillissent sans jamais être forcées. On ressent, on vibre, on pleure, on rit, on sourit, on tremble. Surtout, on l'écoute avec beaucoup d'attention parce qu'elle nous saisit les entrailles.

Sobre, épuré, poignant… le spectacle nous capte et nous captive. La force du récit de Sultan Ulutas Alopé réside bien évidemment dans sa source - son vécu - mais aussi dans la manière dont la comédienne le transpose et le porte sur la scène face à nous, complétement happé-e-s par ce qu’elle narre avec tant de justesse et d’équilibre dans le jeu et les intentions. Les émotions jaillissent sans jamais être forcées. On ressent, on vibre, on pleure, on rit, on sourit, on tremble. Surtout, on l'écoute avec beaucoup d'attention parce qu'elle nous saisit les entrailles.

Elles les font vivre. Elles les font vibrer, ces femmes qui constituent ce que l’on nomme le matrimoine. C’est-à-dire ce qui nous vient des mères. Des femmes. Dire qui elles sont, mettre en lumière des filles et des femmes d’âges et de champs d’explorations différents, aussi que d’époques et d’origines différentes, c’est rétablir cette Histoire arrachée, confisquée, déformée.

Elles les font vivre. Elles les font vibrer, ces femmes qui constituent ce que l’on nomme le matrimoine. C’est-à-dire ce qui nous vient des mères. Des femmes. Dire qui elles sont, mettre en lumière des filles et des femmes d’âges et de champs d’explorations différents, aussi que d’époques et d’origines différentes, c’est rétablir cette Histoire arrachée, confisquée, déformée. Y compris pour les deux créatrices de ces lectures théâtralisées. « Ça m’a fait avancer dans mon féminisme. Découvrir toutes ces histoires extraordinaires, ça permet de réaliser le combat de certaines femmes… Et d’être plus vigilantes à ne pas se faire substituer sa place. Ça provoque aussi des questionnements. Chaque portrait m’interroge à un endroit différent. Quand on prend l’exemple de Wu Zetian, première femme régnante en Chine au 7esiècle, on pense à la résonnance avec aujurd’hui, où on assiste pour la première fois en France à une quasi mixité aux élections présidentielles… On peut presque tout ramener à aujourd’hui. », s’enthousiasme Lety Pardalis.

Y compris pour les deux créatrices de ces lectures théâtralisées. « Ça m’a fait avancer dans mon féminisme. Découvrir toutes ces histoires extraordinaires, ça permet de réaliser le combat de certaines femmes… Et d’être plus vigilantes à ne pas se faire substituer sa place. Ça provoque aussi des questionnements. Chaque portrait m’interroge à un endroit différent. Quand on prend l’exemple de Wu Zetian, première femme régnante en Chine au 7esiècle, on pense à la résonnance avec aujurd’hui, où on assiste pour la première fois en France à une quasi mixité aux élections présidentielles… On peut presque tout ramener à aujourd’hui. », s’enthousiasme Lety Pardalis.