Célian Ramis

Pétrifier les injonctions à la maternité pour faire voler les mythes en éclats !

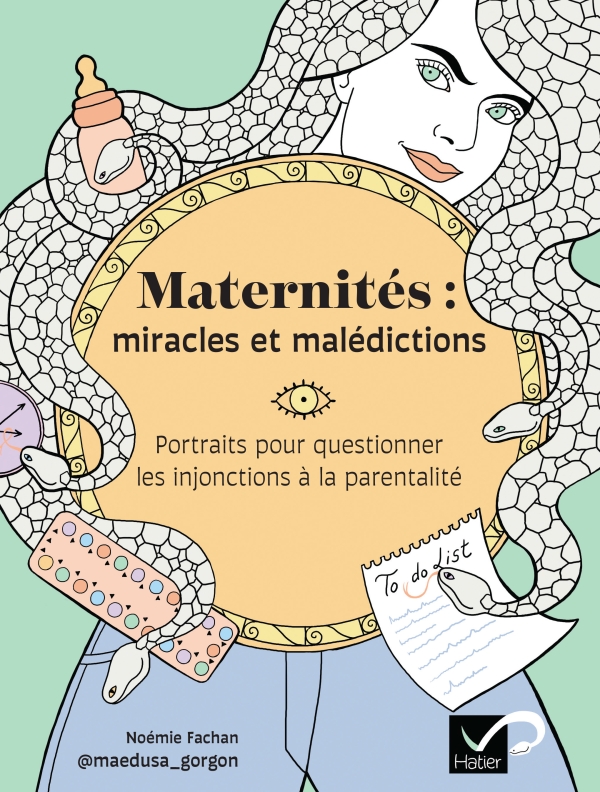

Dans la bande-dessinée Maternités : miracles et malédictions, Noémie Fachan explore les injonctions à la maternité, composées des mythes qu’elle prend soin de déconstruire. Parce que les mythes, elle en connait un rayon.

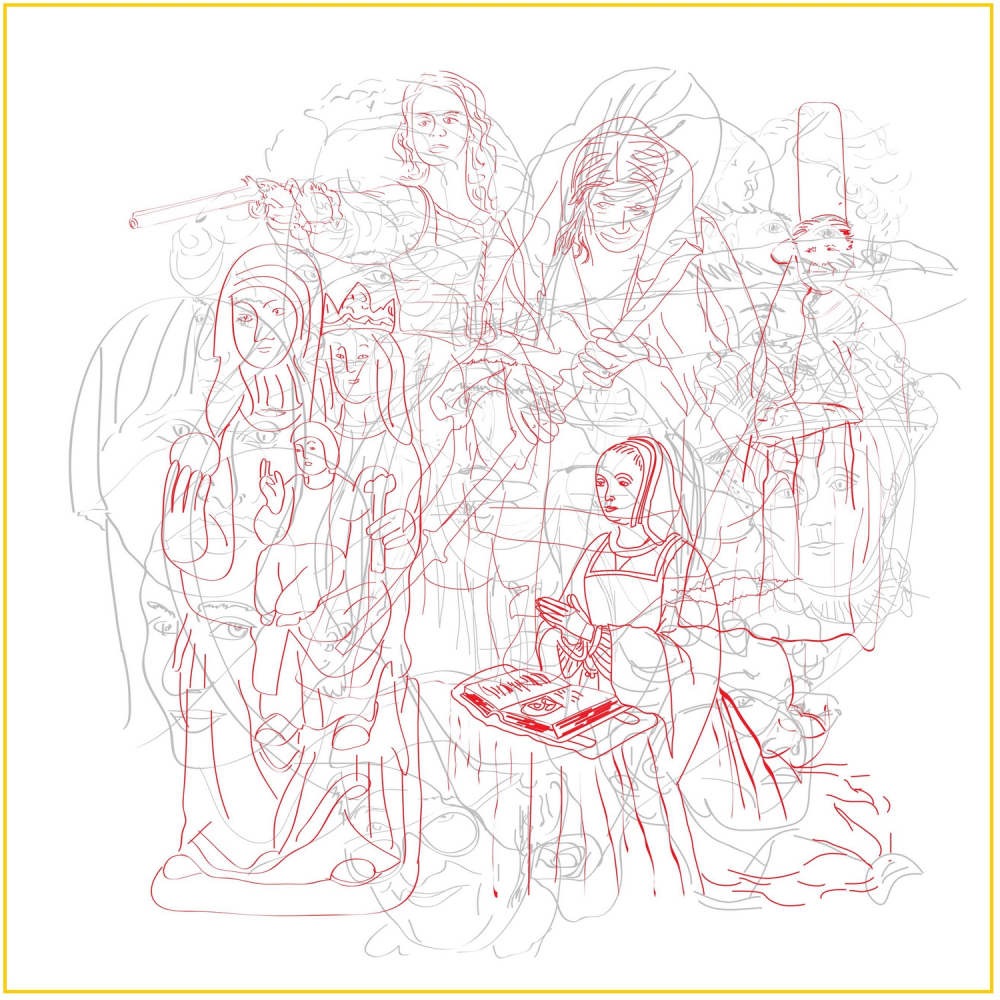

Créatrice du compte Instagram maedusa_gorgon, elle est l’autrice d’un premier ouvrage intitulé L’œil de la gorgone, dans lequel elle présente une vingtaine de figures mythologiques sous un regard féministe. Mais son regard à elle ne nous pétrifie pas, au contraire, il nous libère. Son avatar, son alter ego, son alliée est une interprétation militante du célèbre mythe de Méduse, gorgone victime de viol, punie par la déesse Athéna d’une chevelure serpentée et d’un regard pétrifiant :

« C’est une histoire qui me posait un grand problème quand j’étais ado. Cette rivalité entre les personnages féminins… Je ne comprenais pas Athéna, elle, la déesse de la sagesse, si bienveillante d’habitude. Pourquoi aurait-elle eu un geste si violent envers une victime de viol ? »

« C’est une histoire qui me posait un grand problème quand j’étais ado. Cette rivalité entre les personnages féminins… Je ne comprenais pas Athéna, elle, la déesse de la sagesse, si bienveillante d’habitude. Pourquoi aurait-elle eu un geste si violent envers une victime de viol ? »

Elle évoque les biais de traduction, notamment dans l’interprétation des mythes anciens : « Il n’y a pas d’histoire originelle dans un mythe, c’est toujours l’histoire d’une variation et Ovide, poète latin en l’an O, répond au modèle patriarcal. Mais ça n’a pas de sens de punir quelqu’un avec un super pouvoir ! C’est un cadeau en fait ! En tout cas, moi, j’ai envie de voir ça dans cette histoire. J’ai décidé d’en faire une variation féministe pour mettre la sororité au cœur de l’histoire. »

Ainsi, elle actualise et élargit la définition des gorgones à toutes celles qui sont confrontées au sexisme et qui sentent les serpents siffler face aux injustices. « Toutes les strates de colère et de frustration dans ma vie ont pris la forme de ces gorgones et sont devenues mon identité graphique », précise Noémie Fachan.

TIC, TAC, TIC, TAC… UNE BOMBE À DÉGOUPILLER

Au début de son deuxième ouvrage, Maternités : miracles et malédictions, son personnage se confronte à une question existentielle : « J’ai 40 ans et je ne sais pas si je veux des enfants. » Une phrase encore difficile à cracher en société tant la norme est instaurée dans les mentalités : une femme cisgenre hétérosexuelle, en âge de procréer, se doit de répondre à l’exigence attendue. Les childfree ? Des femmes qui, un jour, le regretteront. Et si elles ne le regrettent pas ? Des monstres, des marginales, des traitresses au genre.

Embrumée par les injonctions à la maternité, le désastre écologique, la précarité latente et l’instabilité politique actuelle, Noémie Fachan et Maedusa éprouvent des difficultés à faire le tri entre la pression sociale et genrée de la fameuse « horloge biologique » qui pèse sur ses épaules d’une femme ayant dépassé la trentaine et ce qu’elle désire intimement, en tant qu’individu conscient et éclairé.

« À 35 ans, j’étais une femme célibataire qui enchainait les histoires pas terribles et j’ai senti l’étau de l’injonction à la maternité se refermer sur moi. J’ai vu une psy et, comme par hasard, il m’a fallu 9 mois de thérapie pour adopter une posture plus philosophique : assumer d’être en dépression, que je travaille beaucoup et que j’écrive énormément. Je représente le peuple des contradictoires », confie l’autrice avec humour.

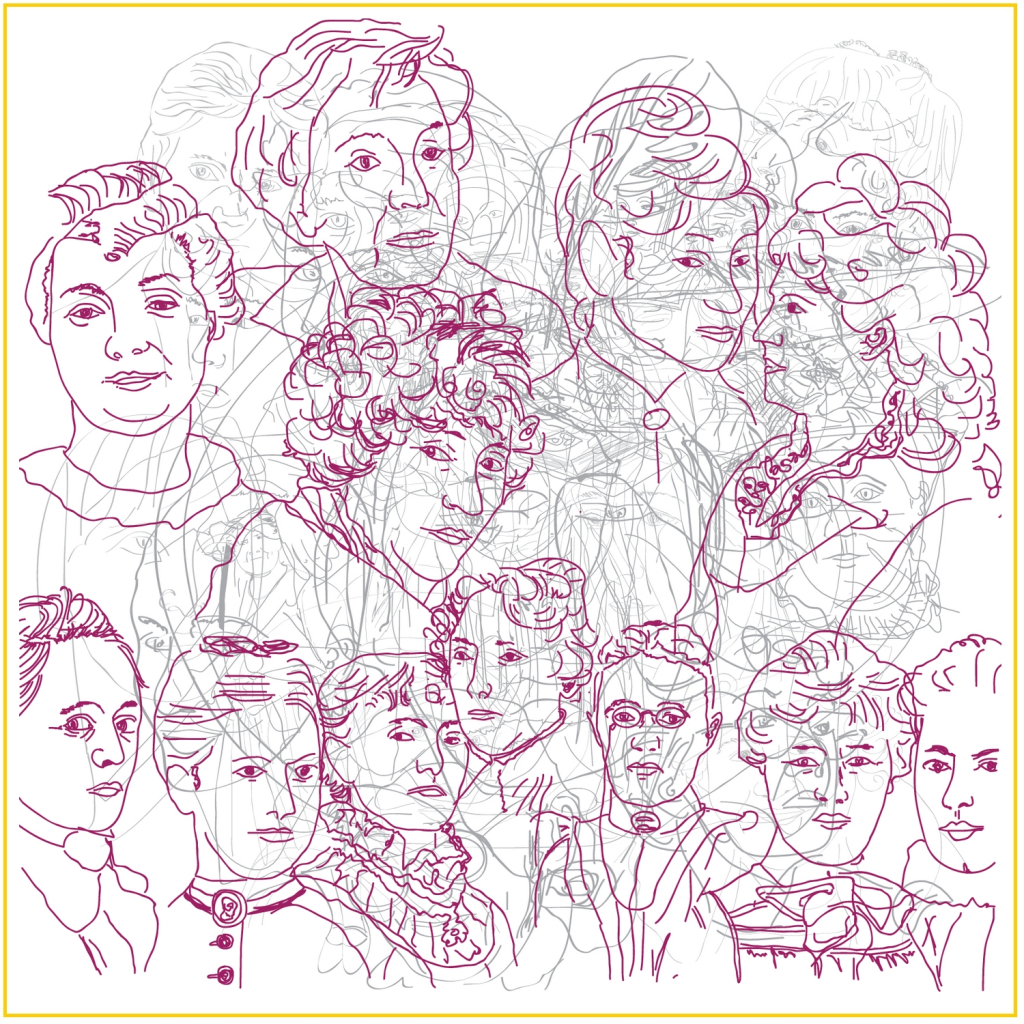

Consciente des discriminations et des violences ordinaires qui bordent la parentalité dont les approches plurielles et sensibles ne sont que trop peu mises en valeur, elle décide de rassembler ses connaissances, de par son vécu et les témoignages de personnes de son entourage, et ses compétences, en matière de vulgarisation et de dessins, pour brosser 19 portraits – dont le sien – de personnes concernées, évoquant leurs expériences et ressentis dans le bureau de la gorgonologue.

LE SEXISME, SOCLE DE LA SOCIÉTÉ PATRIARCALE

Noémie Fachan expose une galerie de personnages variés, pluriels, multiples et singuliers, dont le commun repose sur la parentalité et ses injonctions. Des injonctions régies par une norme patriarcale dans une société binaire basée sur la performance hétéro (dans le couple, au travail, dans la parentalité, etc.) : la famille se constitue d’un papa, d’une maman et au moins d’un enfant.

Noémie Fachan expose une galerie de personnages variés, pluriels, multiples et singuliers, dont le commun repose sur la parentalité et ses injonctions. Des injonctions régies par une norme patriarcale dans une société binaire basée sur la performance hétéro (dans le couple, au travail, dans la parentalité, etc.) : la famille se constitue d’un papa, d’une maman et au moins d’un enfant.

S’en serait presque une caricature et pourtant, c’est encore la conception majoritaire et quasi unique de la famille nucléaire : la mère porte l’enfant et la charge globale du foyer, tandis que le papa, en bon chef de famille, travaille pour nourrir et subvenir aux besoins de sa famille. Prétendument, puisqu’un des besoins serait principalement de participer aux tâches domestiques, au même titre que sa partenaire qui elle, aussi, bien souvent, travaille.

Socle de la société patriarcale, le sexisme est un système inégalitaire que tous les personnages du livre ont éprouvé d’une manière ou d’une autre. Parfois, les expériences se croisent, s’entrelacent, et parfois, diffèrent. Parce que les dominations s’imbriquent. Et malheureusement, les représentations, elles, ne se démultiplient pas. L’image principale de la personne en charge de la grossesse et de l’enfant une fois né-e restant une femme, hétéra, cisgenre, valide… et désormais active, l’idéal Super Maman ayant balayé et remplacé ces dernières années la si répandue Maman au Foyer (une figure qui revient en force dans le mouvement trad wife).

Au milieu, difficile de trouver l’équilibre. Difficile de ne pas complexer face à la mère parfaite, la « momfluenceuse » (derrière laquelle pèse drastiquement une idéologie conservatrice), la sublime maman qui coche toutes les cases de la réussite normative et concilie toutes les missions que la société patriarcale et capitaliste lui assène. Difficile de ne pas se comparer. Difficile de ne pas vaciller sur cette route vertigineuse de la perfection féminine et maternelle. Difficile de ne pas sombrer ou de ne pas déclarer forfait. Difficile de ne pas regretter le temps de la liberté innocente. Difficile de ne pas tout plaquer. Mais difficile aussi de lâcher prise.

S’INTERROGER, S’INFORMER & SE FAIRE DU BIEN

Et c’est là que la BD Maternités : miracles et malédictions nous parvient comme un cadeau du ciel. Ou plutôt d’un cadeau d’une gorgone alliée, destiné à nous faire un bien fou. Parce qu’à travers une nuée de portraits et de témoignages, Maedusa nous enchante d’une variété de situations et de ressentis, faisant face et front aux injonctions à la parentalité, au sexisme ordinaire et aux très nombreuses discriminations qui viennent semer le trouble dans une réflexion profondément intime et personnelle.

« L’idée, c’est d’ouvrir les imaginaires. J’ai dessiné un couple avec un homme enceint parce que, quand on n’a pas des personnes queer dans son entourage, on ne sait pas que des gens peuvent être enceints sans être des femmes », souligne Noémie Fachan dont l’objectif est bien de « sensibiliser les personnes qui n’ont pas les informations », de « soulever des questions et se familiariser avec les discriminations qui ne nous concernent pas » et surtout pas « de faire un guide sur la parentalité ».

« L’idée, c’est d’ouvrir les imaginaires. J’ai dessiné un couple avec un homme enceint parce que, quand on n’a pas des personnes queer dans son entourage, on ne sait pas que des gens peuvent être enceints sans être des femmes », souligne Noémie Fachan dont l’objectif est bien de « sensibiliser les personnes qui n’ont pas les informations », de « soulever des questions et se familiariser avec les discriminations qui ne nous concernent pas » et surtout pas « de faire un guide sur la parentalité ».

Ainsi, chaque tranche de vie illustrée suscite l’empathie, l’adelphité et la solidarité. On sourit, on rit, on se crispe, on s’insurge, on pleure, on tape du poing, on gueule, on s’émeut, on s’identifie, on découvre, on dévore. Impossible de refermer le bouquin. A la fin de chaque portrait, on veut en explorer un autre, on veut en savoir davantage. Pas par curiosité malplacée, voyeurisme ou sadisme. Non. C’est là toute la force de Noémie Fachan : elle sait transmettre, raconter, informer, vulgariser. C’est le propre de son compte Instagram maedusa_gorgon qui lutte contre les préjugés sexistes et déconstruit les stéréotypes et biais de genre.

MATERNITÉS CONTRASTÉES

C’est une bouffée d’oxygène sa bande-dessinée. Si au quotidien, on peut se figer, pétrifié-es par le patriarcat, elle nous rappelle notre puissance, nous redonne le souffle de vie nécessaire pour poursuivre notre chemin. Elle dépeint des réalités et des quotidiens, plongé-es dans les affres de la vie, dans ses contradictions et ses forces et montre à quel point bonheur et ras-le-bol d’avoir des enfants ne sont pas incompatibles ni même contradictoires, à quel point être femme et ne pas vouloir d’enfant est une question de liberté individuelle et de choix personnel, à quel point les injonctions à la parentalité et les discriminations se mêlent en toute impunité dans une extrême violence ou encore à quel point il est essentiel et salvateur pour tout le monde de déconstruire les images erronées et biaisées de la mère parfaite…

La maternité peut être heureuse (et encore, pas tout le temps) que si elle est choisie et éclairée par les expériences des un-es et des autres. Ni toute noire ni toute blanche, celle-ci est contrastée et mouvementée. Pleine de sentiments contradictoires encore difficiles à entendre dans la société actuelle. Aurélia Blanc, autrice de l’essai Tu seras une mère féministe ! – Manuel d’émancipation pour des maternités décomplexées et libérées, témoigne :

« Quand je repense aux mois qui ont suivi la naissance de mes enfants, mille sensations me reviennent. La douceur de leur peau. L’odeur de leurs cheveux. La chaleur de leurs petits corps contre moi. Mon émerveillement de les tenir entre mes bras. Mais aussi l’épuisement. Le temps distordu, entre ces journées qui s’étirent et ces nuits qui n’en sont plus. L’attente, qui nous fait compter les heures avant la prochaine tétée, la prochaine sieste, l’arrivée de celui ou celle qui pourra prendre le relais. L’ennui de répéter encore et encore les mêmes gestes. Et puis la solitude, surtout. »

CONSÉQUENCES D’UN RÔLE ASSIGNÉ AUX FEMMES

Si on tend à ouvrir davantage l’écoute face aux vécus et ressentis des parents en situation de post-partum, ombre est faite sur ce qui tourmente ces instants bouleversants, que l’on banalise souvent, insinuant qu’il faut en passer par là pour la plus merveilleuse des raisons : l’intérêt de son enfant et le bonheur qui accompagne sa venue et son développement. La journaliste poursuit :

« Dans un sondage réalisé fin 2021, seules 22% des mères (et 35% des pères) disent avoir vécu cette période de manière sereine et sans difficulté. Les autres, en revanche, ont eu du mal à s’adapter à leur nouvelle vie, jusqu’à connaitre un épisode dépressif (c’est le cas de 30% des mères et 18% des pères), voire, pour certain-es, une dépression post-partum. Non pas un baby blues passager, mais une dépression post-partum qui nécessite une prise en charge spécialisée. »

Ces difficultés, elles sont aussi « la conséquence du rôle assigné aux femmes dans la maternité ». Elle aborde, à travers la thèse de la sociologue Déborah Guy, le poids des attentes sociales sur la santé mentale des mères. L’injonction n’est pas seulement de se reproduire (« et de ne le faire qu’à condition de pouvoir garantir à leur(s) enfant(s) les meilleures conditions matérielles et relationnelles d’accueil ») mais aussi de se transformer pour « endosser avec bonheur et sérénité un nouveau rapport à soi et aux autres ».

Les concerné-es, nous montre Noémie Fachan, s’impliquent en général corps et âme dans ces nouvelles missions et s’investissent durement pour parvenir à embrasser cette image d’Épinal. Mais dans la réalité, dans les méandres d’un quotidien trop chargé, la plupart d’entre elles échouent. Des mauvaises mères ? La réponse est simple pour Aurélia Blanc :

Les concerné-es, nous montre Noémie Fachan, s’impliquent en général corps et âme dans ces nouvelles missions et s’investissent durement pour parvenir à embrasser cette image d’Épinal. Mais dans la réalité, dans les méandres d’un quotidien trop chargé, la plupart d’entre elles échouent. Des mauvaises mères ? La réponse est simple pour Aurélia Blanc :

« Evidemment, il n’en est rien. Mais le décalage entre ces mythes et leurs réalités maternelles est la source d’une culpabilisation très forte pour les mères. À l’arrivée, celle qui vivent mal – ou avec ambivalence – leur entrée dans la maternité subissent une double peine : à leur mal-être initial s’ajoute cette culpabilité, qui vient à son tour amplifier leurs difficultés. Difficultés qui, une fois encore, ont aussi à voir avec leurs conditions sociales dans lesquelles se déroule leur maternité. »

Elle pointe « l’isolement, la responsabilité quotidienne du nouveau-né, l’épuisement, les informations et injonctions contradictoires permanentes, la difficulté d’accéder à un mode de garde… » Noémie Fachan, dans sa BD, illustre avec précision, justesse, humour et parfois légèreté tous ces aspects de la charge maternelle, sans jamais dénaturer et minimiser les difficultés vécues, les violences et souffrances éprouvées par les personnes concernées.

L’INTIME EST POLITIQUE

Elle parvient dans ce marasme collectif à rendre chaque histoire unique. À appuyer les injonctions et contradictions patriarcales, les discriminations handiphobes, transphobes, lesbophobes, racistes, islamophobes qui s’imbriquent au sexisme latent d’une société qui reste conservatrice dans sa vision de la famille nucléaire.

Et puis, elle nous éclaire d’une grande quantité – et qualité – d’informations qui viennent nourrir et compléter les récits, cheminements et réflexions des un-es et des autres. Si on connait les affres – et les joies – de la parentalité, on se reconnait, on s’identifie, on se soulage de ne pas – ne plus – être seul-es, et puis, on découvre d’autres situations, d’autres possibles, d’autres expressions des difficultés endurées, d’autres manières d’apprivoiser son rôle de parent, d’autres formes de résistance.

On ne s’interroge que très peu sur la dimension politique de la parentalité mais aussi et surtout sur ce que l’on définit, individuellement, dans la parentalité. Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que ça veut dire pour nous ? Comment souhaite-t-on s’investir dedans ? Pourquoi veut-on des enfants ? Sans prendre en compte le chamboulement (auquel personne n’est préparé) réel qu’il constitue. Sans prendre en compte que la parentalité est un apprentissage. Et parce qu’on souffre du regard insistant et réprobateur d’une société qui enjoint les femmes à devenir mères mais exclut de facto les lesbiennes, les femmes en situation de handicap, les grosses, les hommes trans. Un jugement sévère s’abat sur tou-tes celleux que l’on préjuge incompétent-es dans les qualités parentales requises, simplement parce qu’elles échappent à la norme patriarcale. Tout ça, elle le raconte avec humour, contraste, légéreté et bienveillance.

« Le maitre mot de cette BD, c’est la solidarité ! »

signale l’autrice et dessinatrice.

Noémie Fachan relate ici des parcours de combattant-es, témoins d’un côté de la charge immense, physique et mentale, qui incombe aux femmes – qu’elles soient mères ou non – et d’un autre de la force inouïe des personnes concernées, qui malgré les embuches, les épreuves et les difficultés, puisent dans leurs ressources pour affronter, résister, contourner, inventer, lutter, faire avancer, s’adapter. Éblouissant-es de créativité, adelphes d’épuisement, partenaires de galère… Des gorgones puissantes et ordinaires, dans toute leur combattivité et leurs vulnérabilités, dans leurs failles, leurs routines, leurs échecs et leurs victoires. Dans leurs individualités et leurs intimités. Et surtout dans leur diversité et leur pluralité. Et double dose de bonne nouvelle : un tome 2 est en préparation et devrait arriver à la rentrée prochaine.

- La rencontre avec Noémie Fachan, animée par Juliana Allin, était organisée le 15 mars par la bibliothèque des Champs libres, à Rennes, dans le cadre du 8 mars.

« Si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l’intérieur de vous, alors vous êtes une sorcière. », écrit Mona Chollet. Cette phrase entame le spectacle après une introduction musicale nous plongeant directement au cœur d’un instant décisif, d’un moment duquel on ne peut pas revenir indemne. Une révélation, une (re)découverte, une exploration de nos représentations collectives, une prise de conscience sur le poids et l’ampleur de l’horreur des chasses aux sorcières, une mise en miroir contemporaine interrogeant les stigmates de cet héritage patriarcal dont les normes dominantes perdurent aujourd’hui encore dans des archétypes d’une féminité jugée douteuse. Et surtout dangereuse pour l’équilibre de la domination masculine. Femmes sans enfants, femmes célibataires ou encore femmes aux cheveux blancs… elles sont sur le banc des accusées, incarnant pleinement la figure monstrueuse des sorcières de nos sociétés. La première lecture nous rappelle que des siècles de souffrance ont contribué à façonner le monde qui est le nôtre. Des chasses aux sorcières aux 16e et 17 siècles et de nombreux procès en sorcellerie auront permis de tuer massivement des femmes, dénoncées pour leurs agissements suspects. Parce qu’elles avaient un fort caractère, une sexualité libre ou qu’elles répondaient à leurs voisins. Parce qu’elles allaient tous les dimanches à la messe ou parce qu’elles n’allaient pas tous les dimanches à la messe… : « Chaque comportement et son contraire pouvaient se retourner contre vous » Tandis qu’à cette époque, elles soignent par les plantes et leurs connaissances de la nature et du corps et aident aux accouchements, leurs agissements sont transposés en œuvres du diable. Il suffit d’être une femme pour être suspectée. Jetée à l’eau pour révéler si oui ou non, elle était une sorcière. Innocentée, si elle coule à pic. Exécutée, si elle flotte. Torturée aussi, et mise à nue pour chercher la marque du diable. Dans la majorité des cas, la suspecte est assassinée.

« Si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l’intérieur de vous, alors vous êtes une sorcière. », écrit Mona Chollet. Cette phrase entame le spectacle après une introduction musicale nous plongeant directement au cœur d’un instant décisif, d’un moment duquel on ne peut pas revenir indemne. Une révélation, une (re)découverte, une exploration de nos représentations collectives, une prise de conscience sur le poids et l’ampleur de l’horreur des chasses aux sorcières, une mise en miroir contemporaine interrogeant les stigmates de cet héritage patriarcal dont les normes dominantes perdurent aujourd’hui encore dans des archétypes d’une féminité jugée douteuse. Et surtout dangereuse pour l’équilibre de la domination masculine. Femmes sans enfants, femmes célibataires ou encore femmes aux cheveux blancs… elles sont sur le banc des accusées, incarnant pleinement la figure monstrueuse des sorcières de nos sociétés. La première lecture nous rappelle que des siècles de souffrance ont contribué à façonner le monde qui est le nôtre. Des chasses aux sorcières aux 16e et 17 siècles et de nombreux procès en sorcellerie auront permis de tuer massivement des femmes, dénoncées pour leurs agissements suspects. Parce qu’elles avaient un fort caractère, une sexualité libre ou qu’elles répondaient à leurs voisins. Parce qu’elles allaient tous les dimanches à la messe ou parce qu’elles n’allaient pas tous les dimanches à la messe… : « Chaque comportement et son contraire pouvaient se retourner contre vous » Tandis qu’à cette époque, elles soignent par les plantes et leurs connaissances de la nature et du corps et aident aux accouchements, leurs agissements sont transposés en œuvres du diable. Il suffit d’être une femme pour être suspectée. Jetée à l’eau pour révéler si oui ou non, elle était une sorcière. Innocentée, si elle coule à pic. Exécutée, si elle flotte. Torturée aussi, et mise à nue pour chercher la marque du diable. Dans la majorité des cas, la suspecte est assassinée.  « Ne pas transmettre la vie permet d’en jouir pleinement. », affirme-t-elle. Elle prône le choix pour tou-te-s mais constate que la tolérance ne s’applique qu’à celles qui, « programmées pour désirer être mères », le seront. Tout comme la société n’accepte que la jeunesse des femmes. Pas un visage ridé ne doit venir entacher la beauté d’une femme dans la fleur de l’âge. Elle représente bien trop de danger, cette femme vieillissante, assumant pleinement les marques du temps qui passe. Lynchées, moquées, pointées du doigts, les femmes sans enfants, les femmes célibataires et les femmes aux cheveux blancs sont encore et toujours des sorcières. Parce qu’elles représentent des femmes libres. Puissantes et invaincues.

« Ne pas transmettre la vie permet d’en jouir pleinement. », affirme-t-elle. Elle prône le choix pour tou-te-s mais constate que la tolérance ne s’applique qu’à celles qui, « programmées pour désirer être mères », le seront. Tout comme la société n’accepte que la jeunesse des femmes. Pas un visage ridé ne doit venir entacher la beauté d’une femme dans la fleur de l’âge. Elle représente bien trop de danger, cette femme vieillissante, assumant pleinement les marques du temps qui passe. Lynchées, moquées, pointées du doigts, les femmes sans enfants, les femmes célibataires et les femmes aux cheveux blancs sont encore et toujours des sorcières. Parce qu’elles représentent des femmes libres. Puissantes et invaincues.

On n’en parlait pas encore trop en 2016. On se disait ça avec André Hélard, son mari, en préparant la conférence du 17 mars - à la MIR avec Justine Caurant de HF Bretagne et Marie-Laure Cloarec, clown qui lira des textes à cette occasion. On se disait qu’elle aurait été trop contente de voir tout ce qui sort sur le matrimoine, toutes ces questions-là, le livre de Titiou Lecoq (Les grandes oubliées, ndlr) entre autre… Elle aurait été super contente. Elle a manqué toutes les étapes qui découlent de MeToo et ça l’aurait je pense conforté dans ce qu’elle a fait. Elle se disait être un « dinosaure féministe », elle se voyait comme une ancienne combattante… Elle a du souffrir je pense de solitude en étant féministe.

On n’en parlait pas encore trop en 2016. On se disait ça avec André Hélard, son mari, en préparant la conférence du 17 mars - à la MIR avec Justine Caurant de HF Bretagne et Marie-Laure Cloarec, clown qui lira des textes à cette occasion. On se disait qu’elle aurait été trop contente de voir tout ce qui sort sur le matrimoine, toutes ces questions-là, le livre de Titiou Lecoq (Les grandes oubliées, ndlr) entre autre… Elle aurait été super contente. Elle a manqué toutes les étapes qui découlent de MeToo et ça l’aurait je pense conforté dans ce qu’elle a fait. Elle se disait être un « dinosaure féministe », elle se voyait comme une ancienne combattante… Elle a du souffrir je pense de solitude en étant féministe.

On y trouve des extraits de la bande-dessinée Le potager Rocambole – La vie d’un jardin biologique, dans laquelle l’auteur Laurent Houssin se place en une sorte de disciple de Luc Bienvenu, avec qui il réalise l’ouvrage et qui n’est autre que le créateur des splendides jardins de Rocambole, situés à Corps-Nuds, à quelques kilomètres de Rennes.

On y trouve des extraits de la bande-dessinée Le potager Rocambole – La vie d’un jardin biologique, dans laquelle l’auteur Laurent Houssin se place en une sorte de disciple de Luc Bienvenu, avec qui il réalise l’ouvrage et qui n’est autre que le créateur des splendides jardins de Rocambole, situés à Corps-Nuds, à quelques kilomètres de Rennes.

Si le terme agricultrice apparaît pour la première fois en 1961 dans Le Petit Larousse il faut attendre 1999 pour qu’elles soient considérées comme « conjointes collaboratrices » et c’est seulement en 2006, qu’elles deviennent des agricultrices à part entière et peuvent s’émanciper de leurs maris. Pour elle : “C’est encore un métier d’homme même s’il se diversifie”.

Si le terme agricultrice apparaît pour la première fois en 1961 dans Le Petit Larousse il faut attendre 1999 pour qu’elles soient considérées comme « conjointes collaboratrices » et c’est seulement en 2006, qu’elles deviennent des agricultrices à part entière et peuvent s’émanciper de leurs maris. Pour elle : “C’est encore un métier d’homme même s’il se diversifie”.

Elle soulève aussi l'importance de mobiliser et d’aller chercher les mères. Car le potager peut être un soutien éducatif, faire venir les enfants, leur faire découvrir le potager, comme un cahier de vacances. Majoritairement encore en charge de l’éducation des enfants, en les faisant venir sur les lieux, c’est aussi leur permettre de se réapproprier l’espace. Pour cela des ateliers en non-mixité sont organisésavec la volonté d’instaurer un climat de confiance.

Elle soulève aussi l'importance de mobiliser et d’aller chercher les mères. Car le potager peut être un soutien éducatif, faire venir les enfants, leur faire découvrir le potager, comme un cahier de vacances. Majoritairement encore en charge de l’éducation des enfants, en les faisant venir sur les lieux, c’est aussi leur permettre de se réapproprier l’espace. Pour cela des ateliers en non-mixité sont organisésavec la volonté d’instaurer un climat de confiance.

Elles partagent néanmoins cette volonté de mettre en lumière toutes les artistes qui ont participé à la vie culturelle et sociale de la région mais qui ont été oubliées, ignorées, méprisées. Parce qu’elles sont femmes et que l’Histoire est écrite par et pour les hommes.

Elles partagent néanmoins cette volonté de mettre en lumière toutes les artistes qui ont participé à la vie culturelle et sociale de la région mais qui ont été oubliées, ignorées, méprisées. Parce qu’elles sont femmes et que l’Histoire est écrite par et pour les hommes. Le podcast s’attache à décrypter ce processus d’invisibilisation subi par les femmes et qui s’étend tout autant aux personnes LGBTIQ+ et aux personnes racisées. Mais il s’attache aussi à mettre en exergue des initiatives actuelles comme le mentorat mis en place par la Fedelima dans le secteur des musiques actuelles, formant des binômes sur des fonctions encore très genrées comme les postes de direction, de technique, etc. Ou encore les actions régulières de l'association Histoire du féminisme à Rennes.

Le podcast s’attache à décrypter ce processus d’invisibilisation subi par les femmes et qui s’étend tout autant aux personnes LGBTIQ+ et aux personnes racisées. Mais il s’attache aussi à mettre en exergue des initiatives actuelles comme le mentorat mis en place par la Fedelima dans le secteur des musiques actuelles, formant des binômes sur des fonctions encore très genrées comme les postes de direction, de technique, etc. Ou encore les actions régulières de l'association Histoire du féminisme à Rennes. Tirer le fil de cette histoire permet de créer un choc. Une prise de conscience. C’est d’ailleurs là le reflet de tout le travail mené par HF Bretagne qui compte et établit un diagnostic chiffré tous les deux ans sur la place des femmes dans les arts et la culture en Bretagne.

Tirer le fil de cette histoire permet de créer un choc. Une prise de conscience. C’est d’ailleurs là le reflet de tout le travail mené par HF Bretagne qui compte et établit un diagnostic chiffré tous les deux ans sur la place des femmes dans les arts et la culture en Bretagne.

« Avec les réseaux sociaux, les #, des actrices, chanteuses, femmes comme vous et moi sans audience médiatique ont pu s’exprimer. Grâce à ces mouvements, la parole d’une femme devient mondiale. », s’enthousiasme-t-elle.

« Avec les réseaux sociaux, les #, des actrices, chanteuses, femmes comme vous et moi sans audience médiatique ont pu s’exprimer. Grâce à ces mouvements, la parole d’une femme devient mondiale. », s’enthousiasme-t-elle.

Cécile Cayrel signe son premier roman avec La couleur de l’air a changé. Avec celui-ci, elle avait profondément envie d’offrir un récit positif. Certes, la situation initiale ne l’est pas. Un couple malheureux, enfermé dans une routine pointant un déséquilibre entre les deux individus, mais Camille accepte.

Cécile Cayrel signe son premier roman avec La couleur de l’air a changé. Avec celui-ci, elle avait profondément envie d’offrir un récit positif. Certes, la situation initiale ne l’est pas. Un couple malheureux, enfermé dans une routine pointant un déséquilibre entre les deux individus, mais Camille accepte. « J’étais au musée de Grenade et il y avait des vidéos d’hommes et de femmes nu-e-s. La femme était intégralement épilée. J’étais choquée. Je suis donc rentrée avec mon énervement. Parce que c’est acquis la manière dont on représente les sexes féminins. C’est une lutte de visibilité. Ça peut faire du bien de se redécouvrir et j’ai mis ça en parallèle avec Camille qui est au départ une femme timide et qui prend sa source de pouvoir dans l’énergie que lui donnent ses deux compagnons. Je cherchais un moyen de rendre palpable et visible la transformation de Camille qui, elle-même, ne sait pas où elle va. J’avais besoin de montrer l’évolution qui se passait en elle, et ça, c’était très visuel. J’aimais bien. »

« J’étais au musée de Grenade et il y avait des vidéos d’hommes et de femmes nu-e-s. La femme était intégralement épilée. J’étais choquée. Je suis donc rentrée avec mon énervement. Parce que c’est acquis la manière dont on représente les sexes féminins. C’est une lutte de visibilité. Ça peut faire du bien de se redécouvrir et j’ai mis ça en parallèle avec Camille qui est au départ une femme timide et qui prend sa source de pouvoir dans l’énergie que lui donnent ses deux compagnons. Je cherchais un moyen de rendre palpable et visible la transformation de Camille qui, elle-même, ne sait pas où elle va. J’avais besoin de montrer l’évolution qui se passait en elle, et ça, c’était très visuel. J’aimais bien. »

Parce que, comme l’indique Djamila Ribeiro, les féministes blanches au Brésil « universalisent la femme à partir de leur réalité sociale, elles oublient les femmes noires et autochtones. On peut être opprimée en tant que femme et reproduire le racisme ou le classisme. Quand nous questionnons ça, on nous met à la place de celles qui veulent séparer les femmes. Ce sont le capitalisme et le racisme qui séparent les femmes. »

Parce que, comme l’indique Djamila Ribeiro, les féministes blanches au Brésil « universalisent la femme à partir de leur réalité sociale, elles oublient les femmes noires et autochtones. On peut être opprimée en tant que femme et reproduire le racisme ou le classisme. Quand nous questionnons ça, on nous met à la place de celles qui veulent séparer les femmes. Ce sont le capitalisme et le racisme qui séparent les femmes. »