Ça gronde. De partout, ça gronde. Les raisons de cette colère, elles sont nombreuses. Trop nombreuses. Depuis très longtemps. Les inégalités ne sont pas apparues avec l’affaire Weinstein, en octobre 2017, et le combat n’a pas commencé avec le mouvement #Metoo. Il ne faut pas s’y tromper, ces événements constituent des étapes (essentielles) dans la prise de conscience et non des acquis.

On ne va pas retracer ici l’histoire des luttes féministes et on ne va pas non plus pouvoir dresser un bilan simplement sur une année. Parce que, là, fin 2019, nous ne sommes qu’au début du chemin. Comme le signale l’autrice afrobrésilienne Joice Berth :

« Nous avons connu de grandes avancées, mais les problèmes sont si importants que les avancées semblent petites ! Et ces avancées ne vont pas faire marche arrière, malgré la vague conservatrice. Il existe un intérêt et une conscientisation plus grande des individus blancs envers les questions raciales, un intérêt et une conscientisation plus grande des groupes masculins envers les questions féministes. »

On progresse. Lentement. Très lentement. Trop lentement. Quelles sont ces résistances auxquelles on se bute encore trop souvent ?

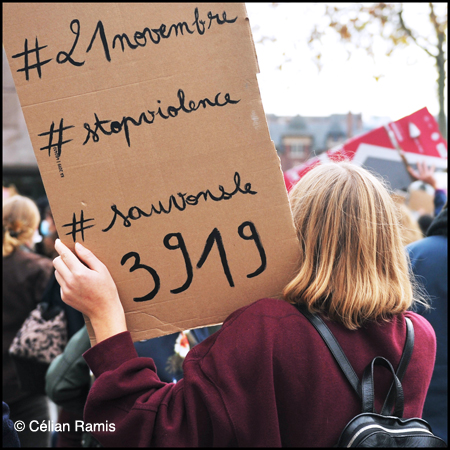

« Une de touchée, toutes concernées, c’est toutes ensemble qu’il faut lutter, c’est toutes ensemble qu’on va gagner ! » Il y a des femmes exilées, avec ou sans papiers, des femmes kurdes, d’anciennes détenues, des femmes handicapées, d’anciennes victimes de violences, des femmes racisées, des militantes féministes de longue date et des femmes qui manifestent pour la première fois, des étudiantes, des femmes engagées dans le mouvement des gilets jaunes, des membres d’associations, des femmes trans, des artistes, des personnes queer, des lesbiennes, des hétéros, des bis, et il y a des alliés.

À Rennes, le 23 novembre, elles sont plus de 4000 à battre le pavé à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes (dont la date est fixée au 25 novembre, en hommage aux trois sœurs Mirabal, militantes dominicaines assassinées sur les ordres du dictateur Trujillo, le 25 novembre 1960).

Plus de 4000 personnes qui scandent haut et fort que la rue, elle est à aussi elles, « de jour comme de nuit, avec ou sans voile, à pied ou en fauteuil, avec ou sans poussette, avec ou sans maquillage… » Elles veulent des droits, elles veulent avoir le choix. De s’approprier leur corps, de décider de leur vie, de ne plus avoir peur, d’être respectées, de donner leur consentement, de prendre la parole. De ne plus mourir sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint.

« Vous n’aurez plus jamais le confort de nos silences ». C’est écrit en lettres majuscules sur une grande banderole. Tout comme « Abuse de l’amour, pas des femmes » est écrit sur une pancarte. Et tout comme les prénoms des victimes de féminicides sont inscrits sur des tee-shirts, portés par des manifestantes situées en début de cortège.

Il y a Babeth, 43 ans, battue à mort par son conjoint. Stéphanie, 39 ans, égorgée par son compagnon. Céline, 41 ans, poignardée par son ex. Evidemment, elles ne sont pas que trois : du 1erjanvier au 31 décembre 2019, 149 femmes ont été tuées pour la mauvaise raison qu’elles étaient femmes.

Alors, les militantes chantent avec force et hargne : « Le patriarcat ne tombera pas tout seul, organisons-nous pour lui piétiner la gueule ! »

#NOUS TOUTES

À Rennes, plus de 4000 personnes ont répondu à l’appel du collectif Nous Toutes 35, né en septembre 2018 pour s’ériger contre les violences patriarcales, organiser les manifestations du 25 novembre, protester devant les cinémas contre la projection de J’accuse de Polanski, sensibiliser les un-e-s et les autres aux diverses problématiques concernant les droits des femmes, rappeler dans les cortèges que les femmes sont encore une fois les grandes perdantes de la réforme des retraites (lire encadré), etc.

À Paris, 49 000 personnes ont défilé contre les violences faites aux femmes, à l’appel de sa grande sœur, à l’échelle nationale, Nous Toutes. Une marée violette s’est abattue sur la France, faisant de ce 23/25 novembre 2019 une date historique. Les organisatrices comptabilisent 150 000 manifestant-e-s contre les violences sexistes et sexuelles.

Du jamais vu depuis le début du siècle. Il faut dire que cette année, niveau égalité des sexes, c’était plutôt les montagnes russes. Dans un article publié le 28 décembre sur le site de Libération, le quotidien national titre « Un an dans la vie des femmes – Dans les rues, sur les terrains de foot, dans l’espace : 2019, l’onde féministe ». Ça claque ! Et pourtant, on n’arrive pas à se réjouir.

Oui, on a avancé. Légèrement. Mais en lisant le papier de Libé,on croit avoir gagné toutes les batailles et ce, sans même se fatiguer. Oublier (ou ignorer) la complexité et la difficulté de chaque avancée, c’est renier le travail minutieux et courageux de toutes les militantes et c’est prétendre que les résistances n’ont pas été nombreuses et scandaleuses.

Oui, on a avancé. Légèrement. Mais en lisant le papier de Libé,on croit avoir gagné toutes les batailles et ce, sans même se fatiguer. Oublier (ou ignorer) la complexité et la difficulté de chaque avancée, c’est renier le travail minutieux et courageux de toutes les militantes et c’est prétendre que les résistances n’ont pas été nombreuses et scandaleuses.

Oui, les femmes ont revendiqué à plusieurs reprises leur droit au respect, en tant que sujet et non en tant qu’objet. Pendant le tour de France, elles ont affirmé en avoir ras-le-bol d’être traitées comme des potiches (lancement du #PasTaPotiche), comme le sont en général toutes les hôtesses d’accueil, métier réservé à la gent féminine, évidemment.

Côté sport, on a pu découvrir de nombreuses footballeuses venues en France disputer la coupe du monde de foot et mettre en lumière le manque de femmes dans l’arbitrage, dans les institutions ou encore en tête de sélection. Début novembre, l’actrice Adèle Haenel secouait le cinéma français, et plus largement la société, en dénonçant publiquement les attouchements et le harcèlement sexuel subis dans son adolescence à cause du cinéaste Christophe Ruggia.

Quelques semaines avant son interview, les astronautes américaines Jessica Meir et Christina Koch ont effectué ensemble une mission en extérieur de la station spatiale internationale, une grande première depuis la création de cette dernière en 1998.

L’article mentionne également les avancées obtenues, en France, contre la précarité menstruelle, l’arrivée du clitoris dans, désormais, 5 manuels scolaires sur 7, l’émergence de plusieurs personnalités militantes comme Greta Thunberg, Carola Rackete ou encore des femmes gilets jaunes, le retour de l’écoféminisme, la chorégraphie des chiliennes contre le viol, et termine sur une liste d’événements positifs comme la féminisation des noms de métiers, l’égalité salariale pour les footballeuses australiennes, le droit de voyager sans la permission d’un homme pour les saoudiennes, la création d’un musée entièrement dédié au vagin à Londres, etc.

OUI, MAIS…

C’est impressionnant, inspirant et exaltant. Mais ce que Libérationoublie, c’est de rappeler à quel point toutes ces avancées, ces victoires, ces droits conquis – qui jamais ne sont acquis – sont imprégné-e-s de souffrances et de persévérance. Rien de ce qui est accordé aux femmes ne l’est par bonté d’âme.

Tout est obtenu à la sueur du front des militantes qui se battent sans relâche pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Rappelons-nous que Greta Thunberg fait régulièrement l’objet d’attaques, d’insultes, de menaces, que la motivation de Carola Rackete a aussi été remise en question dans certains journaux (et pas que d’extrême droite), que les footballeuses sont encore largement moins payées que les hommes et sont encore jugées en comparaison avec les footballeurs et non sur leurs performances à elles.

Que l’astronaute Anne McClain aurait dû partir en mission avec Christina Koch mais faute de combinaison adaptée à sa taille, le binôme a été mixte (et quand quelques mois plus tard, une nouvelle mission a réuni deux femmes, un journal – Le Dauphiné, pour ne pas le citer - a titré « Deux femmes sortent seules dans l’espace, une première », on appréciera (pas) la mention de « seules » alors qu’elles sont en duo), que les Argentines n’ont toujours pas le droit d’avorter, que des femmes d’Amérique latine se retrouvent en prison pour fausse couche.

Que l’Assemblée nationale a fini par adopter l’extension de la PMA aux lesbiennes et aux femmes célibataires fin septembre après un nombre incalculable de reports (le projet de loi date de 2013…) mais a rejeté l’ouverture de la PMA aux personnes transgenres, que les personnes les plus précaires sont toujours les femmes, particulièrement si elles sont racisées, que fin 2019 une femme transgenre a été jetée dans le vide (et elle n’a pas été la seule, cette année et les années précédentes, à subir des atrocités).

Que les femmes sont toujours minoritaires dans les programmations culturelles et artistiques, qu’elles ne sont pas partout libres d’agir sans l’autorisation des hommes, ou encore que chaque année, en France, plus d’une centaine de femmes meurent sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint, et que plusieurs centaines de milliers de femmes sont victimes de violences sexuelles, et quasiment toutes les femmes subiront au cours de leur vie des violences sexistes. Entre autre.

LE PARCOURS DE LA COMBATTANTE

Le 23 novembre, sur l’esplanade Charles de Gaulle, à Rennes, la manifestation marque un temps d’arrêt, c’est l’heure des discours. L’heure de rappeler qu’une femme qui subit des violences sexuelles porte rarement plainte et quand elle le fait, c’est là que commence le parcours de la combattante. Au commissariat, peu de professionnel-le-s la prendront au sérieux :

« Nous sommes reçues par de l’indifférence alors que nous aurions besoin d’être soutenues ! »

L’association rennaise Prendre le droit – Féministes pour un monde sans viol(s) insiste notamment sur ce parcours de la combattante :

« Le refus de prendre la plainte est une pratique courante à Rennes. Aux yeux de la justice et de la société, une femme pas consentante est censée résister mais les marges de manœuvre pour résister sont réduites par l’éducation reçue, la dépendance matérielle au conjoint, la précarité de son travail, etc. Sans oublier le mutisme lié à la peur. À toutes les étapes qui suivent le dépôt de plainte, il faudra répéter ce qui a déjà été dit, se justifier, et attendre. Rares sont les femmes victimes qui arrivent jusque-là, les affaires étant souvent classées sans suite. »

Les militantes dénoncent l’absence de volonté politique face à une société construite sur et autour de la culture du viol, ainsi que les injonctions paradoxales qui assaillent les femmes.

« On attend des femmes qu’elles soient passives en général et on attend d’elles qu’elles résistent farouchement aux agresseurs. Là, tout à coup, elles devraient être très actives. Stop à l’impunité des violences sexuelles, il faut remettre le monde à l’endroit ! »

concluent-elles.

Culture du viol, impunité, violences sexuelles… Les mots sont lâchés et ils viennent claquer dans nos esprits et dans nos tripes. C’est cette culture du viol qui permet aux agresseurs de faire subir des violences sexuelles et sexistes, en toute impunité. Il faut donc la débusquer, la traquer, la décrypter, pour l’analyser et la comprendre. Cette culture du viol, elle est une arme du patriarcat.

CHAUSSER LES LUNETTES DE L’ÉGALITÉ

Le patriarcat, il ne faut ni le sous-estimer, ni le surestimer. Sans dire qu’il faut l’estimer tout court… il nous faut regarder la réalité bien en face pour comprendre de quoi il s’agit, pour pouvoir y faire face. On est toujours un peu gêné-e-s avec l’expression « Chausser les lunettes de l’égalité ».

On l’entend de la bouche des politiques, des communicant-e-s, des expert-e-s des questions d’égalité et on se dit que cette expression entre parfaitement bien dans le moule de la langue de bois et finit donc par être galvaudée. On comprend l’image qui s’en dégage.

Forcément, c’est très simple. Les lunettes nous aident à obtenir de la clarté. Il y a donc une notion de correction de la vision du monde à laquelle on a pourtant été élevé-e-s toute notre vie durant. En cas de souci d’optique, on règle notre focale à partir d’un élément brouillé qui se lisse au fur et à mesure de la netteté donnée.

Mais dans le cas des inégalités, on part d’un paysage lissé pour arriver à percevoir enfin l’hypocrisie, la noirceur et la crasse du monde dans lequel on vit. Ça n’a pas de sens ! Et pourtant, si. Et cette démarche est même indispensable pour déblayer le chemin et l’accès à des relations horizontales et respectueuses.

Sinon, on continue de penser qu’Alain Finkielkraut fait vraiment de l’humour quand il déclare à la télévision : « Je viole ma femme tous les soirs ». Sinon, on continue de minimiser la portée des propos de types comme le chirurgien belge Jeff Hoeyberghs qui balance lors d’une conférence organisée par l’association des étudiants catholiques flamands que « Les femmes veulent des privilèges mais n’écartent plus les jambes ».

Souvent, on leur trouve des excuses. « Ce sont des gros cons de conservateurs », « Ce sont des gros cons d’extrême droite », « Ouais mais faut pas réagir à ça, c’est de la provoc’ ». En gros, une certaine catégorie - un peu à la marge de la société – a le droit à ce genre de sorties fumeuses parce qu’elle est identifiée comme ayant des pensées nauséabondes.

Finalement, tout le monde le sait donc personne n’y prête attention. Un peu comme pour les agissements de Dominique Strauss Kahn ou de Denis Baupin, de Harvey Weinstein ou de Luc Besson... pour n’en citer que quelques uns.

LA CULTURE DU VIOL, À LA FRANÇAISE

Ce processus, visant à minimiser, n’est pas issu de la naïveté humaine mais de la culture du viol. La remettre en question, c’est perdre le confort d’être excusé à son tour pour un comportement qui sera peut-être jugé comme un peu déviant par la société (qui fermera les yeux selon la fonction et le pouvoir de l’accusé) alors qu’il est en réalité un délit ou crime.

En février 2019, la militante Valérie Rey Robert, créatrice du blog Crêpe Georgette, publie, aux éditions Libertalia, un essai intitulé Une culture du viol à la française, sous-titré « Du « troussage de domestique » à la « liberté d’importuner » », dans lequel elle commence par définir ce qu’est le patriarcat.

Ainsi, on peut lire : « Le patriarcat est défini par les féministes comme un système politique où les hommes tirent bénéfice de l’oppression féminine. » Elle poursuit en synthétisant la démonstration de l’autrice du Mythe de la virilité :

« La philosophe Olivia Gazalé détermine six axes qui définissent la domination masculine : la confiscation de la parenté, l’appropriation des femmes, la diabolisation du sexe féminin, la justification de la violence par la culpabilité féminine, la légitimation de l’exclusion par l’infériorité féminine, et le partage de l’espace et la division sexuelle du travail. »

Le 26 novembre, Valérie Rey Robert animait une conférence au Tambour, à l’université Rennes 2, dans le cadre des Mardis de l’égalité. En guise d’introduction, elle justifie le titre de son bouquin. Si on parle de culture du viol, c’est bien parce qu’il y a un ensemble d’idées reçues à propos de violeurs et des victimes de viol(s).

Des idées reçues qui se transmettent de génération en génération « et qui imprègnent tout, de la législation au langage, en passant par la perception des victimes. » Elle va encore plus loin puisqu’elle accole à la culture du viol l’idée qu’elle pourrait avoir une identité territoriale. Elle est vue ici à travers son angle « à la française ».

La militante explique : « La culture du viol dépend du pays dans lequel on est. Si on prend les affaires DSK de 2011 et de 2015, on s’aperçoit que des éditorialistes français défendent l’idée que les américains n’ont rien compris aux relations à la française. En gros, l’hétérosexualité française est fondée sur la domination et ils défendent une sorte d’identité française du gentleman qui a une sexualité un peu dure. Si on compare, Trump est dans le même genre mais personne n’aurait idée de le qualifier de gentleman ! »

Partout, on minimise les violences sexuelles. En France, on parlera alors de gauloiseries, de gaudrioles, on dira que c’est flatteur et que ça fait parti de notre patrimoine.

« Dès qu’on dénonce des violences sexuelles, on passe pour des traitresses à la nation, on trahit la manière dont on a envisagé l’hétérosexualité… Deux événements ont été marquants dans ma vie de féministe : le meurtre de Marie Trintignant et les affaires DSK. Dans le premier cas, on a excusé Bertrand Cantat et dans le deuxième, beaucoup de gens étaient prêts à excuser DSK. C’est pour ça que c’est important de bien définir les termes car ce qui n’est pas nommé n’existe pas. Il faut donc bien parler de sexisme, de patriarcat et de culture du viol. », souligne-t-elle.

DE VICTIMES À ACCUSÉES

Dans les années 70, les féministes américaines constatent un grand nombre de témoignages autour des violences sexuelles et réalisent qu’il y en a trop pour qu’ils soient analysés comme des faits séparés et isolés. Il faut les rassembler pour comprendre que le viol est systémique dans la société.

C’est là qu’apparaît l’usage du concept de la « culture du viol ». Un concept qui va pourtant disparaître du langage pendant 30 ans, jusqu’à la connexion entre quatre événements. Deux viols collectifs secouent l’actualité étatsunienne. Dans chacune des affaires, soit les violeurs appartiennent à des familles de pouvoir, soit ils sont joueurs de football (lycéens, étudiants).

Dans chacune des affaires rendues publiques, les victimes vont être harcelées et insultées et les violeurs, soutenus et impunis pour le crime en question. Journalistes et membres de la population acculent les jeunes filles d’avoir bu et adulent les jeunes garçons qui sont la fierté de la ville de par leurs prouesses sportives.

Troisième événement : une femme en Inde décède des suites d’une hémorragie due au viol qu’elle a subi. Le message politique lancé à ce moment-là : les gentilles filles qui restent à la maison ne rencontrent pas ces problèmes-là. Alors que des ponts, entre les différentes affaires, se créent mettant en lumière un continuum de violences aux ressorts identiques, survient un quatrième élément, dans un autre registre. Il vient du chanteur Robin Thicke et de sa chanson « Blurred lines », sortie en 2013.

La phrase « You’re a good girl I know you want it » cristallise à elle seule la culture du viol, présumant qu’un homme sait qu’une femme veut du sexe, même si celle-ci semble dire le contraire. « C’est une phrase que beaucoup de filles et de femmes entendent au moment du viol. », signale Valérie Rey Robert.

Dans son livre, elle écrit que « Dans Against our will : men, women and rape, Susan Brownmiller démontre que les violences sexuelles ont été vues comme un moyen de contrôle des femmes en s’assurant par le viol ou la menace de viol de les garder sous le contrôle des hommes : le viol est« un processus conscient d’intimidation par lequel tous les hommes maintiennent toutes les femmes dans la peur ». Le livre fut très mal accueilli tant la thèse semblait scandaleuse à une époque où on pensait le viol comme extrêmement rare. »

Dans son livre, elle écrit que « Dans Against our will : men, women and rape, Susan Brownmiller démontre que les violences sexuelles ont été vues comme un moyen de contrôle des femmes en s’assurant par le viol ou la menace de viol de les garder sous le contrôle des hommes : le viol est« un processus conscient d’intimidation par lequel tous les hommes maintiennent toutes les femmes dans la peur ». Le livre fut très mal accueilli tant la thèse semblait scandaleuse à une époque où on pensait le viol comme extrêmement rare. »

Aujourd’hui, on sait que c’est un demi-million de femmes majeures qui chaque année sont victimes de violences sexuelles, de toute nature, en France métropolitaine. Les chiffres sont accablants : un viol toutes les 8 minutes et moins de 10% des victimes qui portent plainte. Pourquoi ?

Les raisons sont multiples entre le(s) traumatisme(s), la peur des représailles, la peur de ne pas être crues, la peur d’être mal reçues par les forces de l’ordre et/ou les professionnel-le-s de la santé et même par l’entourage mais aussi l’image que la société renvoie aux victimes, les faisant passer pour les coupables. La cause : le sexisme.

FOURBES, MENTEUSES ET HYSTÉRIQUES…

« On éduque les hommes en pensant que les femmes sont fourbes avec la représentation d’Eve, de Pandore ou encore des femmes fatales des films des années 30. Le personnage de la femme manipulatrice est très ancré et il est très difficile de s’en défaire y compris quand on est une femme. Les femmes ont peur d’être violées et les hommes ont peur qu’on les accuse faussement de viol. Le président Macron s’est fendu d’une déclaration appelant à faire attention aux fausses accusations. Mais peu d’accusations sont fausses. 4% selon le FBI. Alors oui, elles existent notamment de la part des ados, des personnes atteintes d’une maladie mentale ou des personnes qui ont une addiction. Et pourtant, ce sont les publics les plus susceptibles de subir des violences sexuelles. », développe Valérie Rey Robert qui embraye sur le mythe des hystériques :

« On dit que les femmes exagèrent. Les victimes exagèrent très rarement. Elles sont souvent dans le doute permanent, surtout que souvent, elles connaissent le violeur. »

Près de 90% des violences sexuelles sont commises par des personnes de l’entourage. Mais le mythe du prédateur est profondément imprégné dans nos sociétés patriarcales. On a l’image de l’homme qui rode, qui traque sa proie et qui l’attaque de nuit, dans une ruelle sombre, une impasse ou un parking.

Quand une victime ne décrit pas une agression dans le sillage de cette vision erronée, on la questionne sur sa tenue vestimentaire, sur son comportement, sur son mode de vie. Etait-elle seule au moment des faits ? Portait-elle une jupe ou une robe ? Un décolleté ? N’a-t-elle pas envoyé des signaux à son agresseur ? Avait-elle bu ? Etait-elle droguée ? A-t-elle l’habitude de rentrer seule le soir ? N’a-t-elle pas aguiché son agresseur ? On présume qu’elle a consenti à l’acte sexuel mais qu’elle ne l’a finalement pas assumé :

« Ça fait parti des idées reçues, l’idée que les femmes chercheraient à être violées… On ne peut pas chercher un viol. Si on est dans une situation de fantasme, et que l’on demande au partenaire de simuler une agression sexuelle ou un viol, on est dans le consentement, on n’est pas dans un viol. On crée un scénario avec l’autre, on sait ce qui va se passer, ce n’est pas la même chose ! »

ELLES DISENT NON MAIS PENSENT OUI… MAIS BIEN SÛR !

Autre problématique que la militante décrit dans son ouvrage et dans sa conférence : la pulsion masculine comme signe de virilité. Un homme doit être hétérosexuel et cisgenre et doit avoir envie de sexe en permanence, doit coucher avec de nombreuses femmes et, évidemment, s’en vanter auprès des autres.

« La vérité, c’est que DSK et Baupin, ce sont juste des pauvres types qui insistaient auprès des femmes et les violaient. Ça ne va pas plus loin. », s’indigne Valérie Rey Robert. Selon l’enquête Virage, réalisée par l’Ined depuis 2005, ce sont environ 89 000 viols et tentatives de viols sur des femmes comptabilisés chaque année en France. À 90% par des hommes connus. Et pourtant, subsiste l’idée commune que le viol est commis par un inconnu.

« En tant que femme, on doit se méfier de l’extérieur. La responsabilité du viol repose donc sur les femmes. Elles ne disparaissent pas la nuit à ce que je sache ! Elles ont la trouille. Dans la journée, il y a 50% d’hommes et 50% de femmes dans les transports parisiens. La nuit, 70% d’hommes et 30% de femmes…

Les filles et les femmes sont éduquées par la société entière pour faire attention. L’impact, c’est qu’elles développent tout un tas de stratégies pour éviter de rentrer seules, de rentrer tard, etc. Elles subiront l’opprobre de leurs proches si elles veulent rentrer seules. Vous passez une bonne fin de soirée quand on vous dit ‘Tu ne t’étonneras pas si tu te fais violer’… », développe l’autrice.

Dans les films, les publicités, la littérature ou encore les médias, la culture du viol est omniprésente. Les situations dans lesquelles les femmes disent non mais pensent oui se multiplient. L’idée que les hommes ne peuvent pas résister aussi. Tout comme l’idée qu’il suffit d’insister auprès d’une femme pour qu’elle cède (puisque celle-ci en réalité en a fortement envie mais n’ose pas se l’avouer… évidemment).

Et quand la fille se défend et dénonce les agissements, rebelote : défense du violeur qui ne voulait pas faire du mal mais avait tout simplement mal interprété les signaux, et humiliation et culpabilisation de la victime qui l’a sans doute « bien cherché ».

CULTURE DU VIOL ET DU RACISME !

Sauf dans des cas spécifiques. Si l’homme est atteint de maladie mentale, si l’homme est déjà connu des services de police, si l’homme est très laid ou si l’homme est étranger. Particulièrement s’il est noir ou arabe.

« Au moment de l’abolition de l’esclavage se répandait l’idée que les afroaméricains, s’ils étaient en liberté, allaient violer les femmes. Il y a eu beaucoup d’allégations à ce moment-là et de lynchages. L’idée de l’arabe violeur va perdurer longtemps après l’indépendance de l’Algérie. On sépare donc la gaudriole à la française et le viol barbare (on vise les tournantes dans les cités puisque perdure l’idée depuis le début des années 2000 que les jeunes noirs et arabes de banlieue n’ont rien de mieux à faire que de violer des femmes) des arabes et des africains vus comme des sauvages. », souligne la fondatrice de Crêpe Georgette, qui insiste :

« Il n’y a pas de portrait type du violeur. Il y en a dans toutes les classes sociales, ils n’ont pas de caractéristiques particulières, ce ne sont pas des hommes qui vivent en dehors de la société. Dans toutes les foules, les femmes ne sont pas en sécurité. A la Fête de la bière en Allemagne, les serveuses et les femmes présentes se plaignent d’agressions sexuelles et de viols. Dans tous les lieux réunissant plein de mecs, il y en a ! Lors de la Coupe du monde de football masculin, c’était pareil. »

Et pourtant, ce sont les hommes d’origine – réelle ou supposée - étrangère ou les hommes musulmans qui déclenchent la compassion (envers la victime) de l’opinion publique. Valérie Rey Robert prend l’exemple des agressions de la nuit de la Saint Sylvestre, du 31 décembre 2015 au 1erjanvier 2016, à Cologne en Allemagne, et de Tariq Ramadan en France :

« Des gens qui n’ont jamais donné leur avis sur les violences sexuelles se mettent à faire des éditos très rapidement sur les viols et très longuement sur l’Islam. Pour Tariq Ramadan, il n’y a rien de différent par rapport à d’autres hommes de pouvoir, d’autres hommes politiques qui ont abusé de leur fonction. C’est le cas de Polanski, de DSK, etc. Il n’y a rien de spécifique aux arabes. »

Dans son livre, elle écrit : « Encore aujourd’hui, ce stéréotype raciste perdure et les viols de femmes blanches par des hommes noirs sont davantage décrits dans les journaux américains. Le 17 juin 2015, le suprématiste blanc Dylann Roof entre dans une église de Charleston aux Etats-Unis et tue neuf Africains-Américains. Avant qu’il ne commence à tirer, l’une des futures victimes, Tywanza Sanders, lui demande pourquoi il agit ainsi.

Dylann Roof déclare alors : « Je dois le faire. Vous violez nos femmes et vous prenez le contrôle du pays. » Ces préjugés, particulièrement assassins pour les Africains-Américains dans leur ensemble mais plus spécialement pour les hommes, ont également des conséquences dramatiques pour les femmes africaines-américaines victimes de violences sexuelles. Le ministère de la Justice américain souligne que pour une femme blanche qui porte plainte, cinq ne le font pas. Et pour une femme noire qui porte plainte, il y en a 15 qui s’y refusent. »

Alors, oui, on le répète, on avance parce que les femmes dénoncent davantage publiquement leurs agressions, viols, leurs agresseurs et violeurs. Mais il reste un long chemin à parcourir avant que la prise de conscience, qui commence à peine à titiller les matières grises des un-e-s et des autres, ne s’applique à tout le monde, au quotidien.

LES RÉSISTANCES AVANT LA PRISE DE CONSCIENCE

Quand Adèle Haenel parle, on l’écoute, on la croit et on la soutient (en majorité, car, forcément, il y a toujours des sceptiques, des défenseurs de la cause mâle, des anti féministes…). Tant mieux, c’est important. Mais quand c’est Madame Toutlemonde qui décrit ce qu’elle a subi de la part de son conjoint, là, on est moins convaincu-e-s.

Pareil, on grince des dents si c’est Madame Jefaiscequejeveux qui veut porter plainte contre son agresseur dont elle n’a pas l’identité complète mais chez qui elle est allée après avoir bu plusieurs verres. C’est capital que des personnes notoires brisent le silence. On a besoin, malheureusement, d’entendre des témoignages pour comprendre les mécanismes des violences sexuelles, surtout quand elles sont orchestrées par des hommes qui usent et abusent de leur fonction et/ou de leur image.

Qu’ils soient le mari, le professeur, le metteur en scène, le député ou l’entraineur. Ils sont le mâle dominant et ils le font savoir. Et savent surtout que, dans la société, règne l’impunité. Combien de David Hamilton, Guillaume Dujardin, Roman Polanski, Harvey Weinstein, Denis Baupin, Bill Cosby et autres se pavanent en toute liberté, détruisant massivement les vies de filles et de femmes ?

En quoi sont-ils différents des soldats qui punissent par le viol les habitantes du pays mis à feu et à sang ? Pourquoi n’arrive-t-on pas à les regarder de la même manière ? Pourquoi les excuse-t-on ? Qu’est-ce qui fait qu’on minimise pour certains et pas pour d’autres ?

« L’injonction à porter plainte est très forte lorsqu’on dit avoir été victime d’un certain type de violences sexuelles ; a contrario nous serons plutôt découragés si les violences vécues ne sont pas considérées comme telles ou minimisées. Toutes les victimes savent qu’elles auront affaire à un entourage dubitatif lorsqu’elles parleront. Il en sera sans doute de même avec la police et le système judiciaire. Les premières réactions d’Emmanuel Macron et d’Edouard Philippe aux hashtags #balancetonporc et #metoo, hashtags et témoignages sur les violences sexuelles subies, furent qu’il fallait faire attention aux possibles mensonges, aux exagérations probables et à ne pas empêcher toute possibilité de séduction entre hommes et femmes ; ces opinions très communément partagées et faisant partie des idées reçues sur le viol contribuent à éviter que les victimes parlent et portent plainte.

Depuis, le réalisateur Luc Besson a été accusé par plusieurs femmes de viols et agressions sexuelles et cela a eu très peu de retentissement en France, y compris dans les médias, à tel point que le New York Timess’est interrogé sur « le silence du cinéma français ». Les acteurs Gérard Depardieu et Philippe Caubère ont également été accusés sans qu’à aucun moment il y ait une couverture médiatique comparable à celle de Weinstein aux Etats-Unis.

En revanche, lorsque l’actrice Asia Argento, fer de lance de #metoo, fut à son tour soupçonnée, le Tout-Paris médiatique et réactionnaire fit des gorges chaudes de l’accusation. Encore une fois, on constatait avec ces réactions le mépris pour les victimes de violences sexuelles. », écrit la militante féministe dans son essai Une Culture du viol à la française.

L’AMNÉSIE SÉLECTIVE

On remarquera également qu’en novembre, on l’a déjà mentionné, le cinéma français était bouleversé par le témoignage d’Adèle Haenel qui lançait une véritable dynamique pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Quelques semaines plus tard, arrive à l’affiche J’accuse de Roman Polanski.

Et là, on oublie tout. Parce que Polanski bénéficie de l’aura du génie mâle qui offre au monde sa vision extraordinaire à travers ses chefs d’œuvre. Tout ce qu’on a à lui reprocher c’est d’aimer un peu trop les jeunes femmes. Oui, parce qu’un homme qui agresse les femmes, les viole, profite de sa notoriété pour exercer une emprise et les contraindre à des actes sexuels, c’est juste un homme « qui aime trop les femmes ».

Encore cette idée de l’homme viril qui assume sa mission de butiner toutes les jeunes filles en fleur, par pure bonté d’âme et sens du sacrifice. Le débat est lancé : doit-on et peut-on séparer l’homme de l’artiste ? Une nouveauté ? Non, la question est souvent posée, laissant supposer que le problème est réglé. Mais qui invite-t-on à débattre du sujet ? Qui s’exprime ? Les réactions sont effarantes.

De la part d’Arthur Nauzyciel, directeur du TNB qui justifie le maintient des séances au ciné-TNB, de la part de la Ligue des droits de l’Homme qui défend la position d’Arthur Nauzyciel ou encore de la part de Paris Matchqui titre en Une une citation de Polanski, qui accorde une interview exclusive : « On essaie de faire de moi un monstre ».

Du côté d’Harvey Weinstein, même topo. Fin décembre, il voit le début de son procès arriver à grande vitesse (pas comme lui, qui arrive au tribunal en déambulateur). Récemment opéré du dos, il « accepte » une interview dans le New York Post, dans laquelle il dévoile son sentiment « d’avoir été oublié ».

Pauvre de lui ! Lui qui a été « pionnier », comme il le dit, en matière de droits des femmes à Hollywood. Pas étonnant que leur stratégie de défense ou de communication joue sur la victimisation de leur propre personne…

« Il faut cesser la solidarité avec ces hommes. Ce n’est pas facile de renoncer à cette virilité mais c’est la seule chose à faire si on veut être un allié des féministes. Le viol ne concerne pas uniquement les filles. »

Elles sont plus nombreuses à subir des agressions sexuelles et des viols, c’est certain. Mais ce n’est pas « un problème de filles ». C’est un problème de société, infusée dans la culture du viol. Cette même culture du viol qui vise à penser que les hommes ne sont pas violés. Le viol est une arme punitive. Un acte de sanction. D’humiliation. De destruction

. Parce qu’il est homosexuel, transgenre, non binaire, étranger, pas dans la norme, un homme peut être victime d’agressions sexuelles et/ou de viols. Et on peut même en rire, paraît-il !

Au cours de sa conférence, donnée dans le cadre des Mardis de l’égalité, Valérie Rey Robert diffuse un extrait du film Gangsterdam, de Romain Levy, avec Kev Adams. Dans la scène, un homme menace deux autres avec une arme, pendant que ses copains se retournent pour ne pas voir ça.

Un des amis, visiblement très préoccupé par le sort des deux méchants à deux doigts de se faire buter, propose alors une alternative plus soft : qu’un des gangsters suce l’autre gangster. Ces derniers n’ont pas du tout envie mais sont quand même bien soulagés de ne pas crever. Tout est bien qui finit bien...

Dans la joie et la bonne humeur, on est censé-e-s assister à cette scène de fellation forcée, donc de viol, dans un climat très homophobe ? Le film, diffusé en mars 2017, qui parle de « viol cool » a heureusement fait un flop. Mais peut-on se réjouir que seulement 370 000 personnes (principalement des ados) aient vu cette scène (sans parler de toutes les autres répliques qui seraient apparemment de même acabit concernant les arabes, les juifs, les prostitués, etc.) ?

Quand arrêtera-t-on de produire et de diffuser des films qui contiennent des signes forts de la culture du viol, mais aussi de racisme et de LGBTIphobie ?

On ne peut pas cautionner que ce soit la confusion entre violences et sexualité, le soi-disant flou autour du consentement (la fameuse zone grise), ce pseudo humour qui en fait reflète exactement ce que pensent les personnes qui écrivent le scénario, réalisent le film et jouent les rôles des personnages… Il nous faut regarder les œuvres artistiques avec un autre regard.

ÉCOUTER LES FEMMES

Et écouter celles qui à un moment donné ont été victimes. Et surtout ne pas s’arrêter aux idées reçues que l’on a autour du viol, comme l’explique Valérie Rey Robert dans son ouvrage :

« Entretenir la culture du viol ne signifie évidemment pas qu’on est soi-même un violeur. Lorsque la créatrice de mode Donna Karan dit, en défense d’Harvey Weinstein, que « les femmes cherchent les ennuis en s’habillant de cette manière », elle entretient la culture du viol en alimentant une des plus vieilles idées reçues en la matière. Mais, bien sûr, elle ne viole personne par cette parole. Il convient donc bien de dissocier les deux. Entretenir la culture du viol signifie que par ses mots ou ses actes on entretient un climat où la victime est culpabilisée et le violeur excusé, pas qu’on viole. »

Par des mots, par des actes ou par de l’indifférence. Quand on parle d’un viol, notre esprit se réfère à un schéma construit sur des idées reçues. La femme est blanche, porte une jupe ou une robe, rentre seule chez elle la nuit, l’homme est racisé, issu de la classe populaire, en situation de précarité, et a surement un physique « atypique » ou banal.

La femme est entièrement dans la norme de beauté : hétéro, cis, mince, sans handicap physique ou mental. Sur le site de Nous Toutes 35, le jour de la manifestation, on peut lire l’intervention des Dévalideuses, un collectif féministe qui lutte contre les idées reçues sur le handicap :

« Aujourd’hui nous défilons pour protester contre toutes les violences que nous subissons. Nous toutes. Enfin, sauf les femmes handicapées. C’est comme les vieilles, on va éviter d’y regarder de trop près, et on va aussi éviter de les imaginer avec des relations sexuelles, c’est trop dérangeant. Et puis de toute façon, personne n’oserait leur faire du mal, n’est-ce pas ? Vous y croyez vraiment ? Qu’une population fragilisée comme celle-ci constituée de personnes dépendantes aux soins, soit épargnée des violences physiques et sexuelles perpétrées par les hommes ? Avec le handicap, le catalogue des violences s’agrémente de mille possibilités. »

Elles listent rapidement, mais efficacement, les difficultés que vont rencontrer les femmes handicapées qui dénoncent les violences sexuelles subies :

« Peu importe votre handicap, votre déposition ne sera pas entendue par la police. Vous serez infantilisée et poussée vers la porte dès la première manifestation de votre différence. (…) Le milieu médical ne sera pas en reste. Racisée, votre douleur ne sera pas prise au sérieux. Queer, transgenre, ces sujets là seront balayés d’un revers de la main. Vous êtes handicapée, c’est déjà bien assez. »

Les militantes poursuivent leur discours : « Et puis bon, violer une femme handicapée, c’est presque lui faire une fleur, personne ne voudrait d’elle sans ça. Les hommes consentant à être en couple avec des femmes handicapées sont un peu des héros à leur manière non ? »

Les Dévalideuses appellent à la réflexion, à l’écoute et à la sororité. « Malgré ce climat délétère, nous vivons des romances, des histoires de cul et des histoires d’amour. Mais l’inquiétude est là, omniprésente, et le prix de la confiance donnée tellement élevé. Si vous décidez d’officialiser votre couple, votre AAH sera réduite à peau de chagrin, et votre subsistance totalement dépendante de votre conjoint. Vous connaissez les difficultés à quitter un mari maltraitant.

Ajoutez-y le ou les handicaps de votre choix, et vous aurez une vague idée de ce qu’une trop grande partie des femmes handi vivent. C’est pourquoi nous faisons entendre notre parole en cette journée dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes, et appelons à plus d’inclusion et de sororité dans les milieux féministes, et à terme dans la société dans son ensemble. Merci de nous écouter et de faire porter nos mots. »

TOLÉRANCE SOCIALE ET SEXISME AMBIVALENT

En janvier 2019, le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes publiait pour la première fois un état des lieux du sexisme en France. L’occasion, s’il y a encore à le prouver, que le sexisme persiste et surtout qu’une « tolérance sociale » face à ce sexisme perdure.

Cette tolérance sociale s’applique dans ce que l’on voudrait considérer comme des détails du quotidien – et qui sont en fait très révélateurs de la puissance et de l’impact du sexisme – mais aussi dans les affaires de violences physiques et sexuelles. En pensant que ce n’est pas si grave, qu’il y a des sujets plus préoccupants et prioritaires, qu’on n’est pas concerné-e parce qu’on est un homme ou parce qu’on est une femme, blanche, mince, hétéro, cisgenre, etc.

Parce qu’aucun domaine, aucun secteur d’activités, n’est épargné par le sexisme, la lutte contre ce fléau est essentielle. Déconstruire les idées reçues et leur degré d’imprégnation dans les mentalités est un travail minutieux, qui demande rigueur, engagement et patience. Ça demande aussi de se répéter sans cesse.

Répéter que le sexisme, comme le dit Danielle Bousquet, présidente du HCE f/h, « n’est pas une fatalité et n’a rien de naturel », c’est une construction sociale inculquée depuis la petite enfance. Parce que fin 2019, on parle toujours différemment aux petites filles et aux petits garçons qui n’ont toujours pas accès à une répartition équitable des espaces tels que les cours de récréation. On pense encore qu’elles sont plus douces et maternelles et qu’ils sont plus bruyants et forts.

On pense encore que ce qu’on leur dit à cet âge-là et que les jouets qu’on leur donne, en fonction de leur sexe et de leur genre, n’ont pas d’incidence sur la manière dont ils et elles vont se percevoir et évoluer avec cette vision. L’éducation est genrée. La société est genrée. Dans Une culture du viol à la française, Valérie Rey Robert reprend une citation de Marie Sarlet et Benoit Dardenne pour exprimer l’idée d’un sexisme ambivalent :

« La coexistence du sexisme bienveillant et du sexisme hostile crée le sexisme ambivalent : ‘Être à la fois hostile et bienveillant est d’une efficacité redoutable pour maintenir son groupe dans son état de subordination.’ »

Ce sexisme ambivalent se retrouve à chaque période durant laquelle on note des avancées capitales pour les droits des femmes. Des périodes troubles, voire chaotiques, mais néanmoins clés dans les luttes et les progrès opérés.

L’IMPORTANCE DE NOMMER

Multiplier les voix de celles qui ne sont pas entendues, rendre visible ce que l’on ne veut pas voir. Le 23 novembre, sur l’esplanade Charles de Gaulle, Olga monte sur le camion de l’organisation et prend le micro : « Je suis citoyenne, je suis française, je suis victime de violences conjugales. Le 11 septembre 2019, je suis partie de la maison. »

Elle a été étranglée dans la salle de bain par son compagnon. Elle a demandé de l’aide, on lui a dit de porter plainte et d’aller à l’hôpital. Elle a posé plusieurs mains courantes, appelé le 3919, obtenu des certificats médicaux, sans que « rien ne se passe », si ce n’est dans la sphère intime, où elle est violentée physiquement, psychologiquement, sexuellement et économiquement. Pendant 3 ans.

« Je suis allée voir des assos, voir le psy, j’ai un avocat, rien ne se passe. Mes plaintes sont là-bas depuis 1 an et demi. Monsieur manipule tout le monde. Il faut se battre, il faut déposer plainte tout de suite. Parler autour de vous sur ce que vous fait Monsieur à la maison, le dire à ses ami-e-s, le dire à ses collègues. »

conclut-elle, fortement applaudie par la foule.

Il en faut du courage pour prendre la parole et livrer le récit des violences subies, que ce soit une fois ou à plusieurs reprises. Car comme le souligne la pièce de théâtre Concerto pour salopes en viol mineur– présentée par la compagnie brestoise La divine bouchère au Tambour de Rennes 2 le 26 novembre, à la suite de la conférence de Valérie Rey Robert – celles qui osent s’exposent au regard apitoyé de la société, d’abord en tant que victime, ou plutôt en tant que pauvre chose, puis rapidement elles entendront ce que répète la voix off :

« Salopes de putain d’allumeuses en string léopard qui te disent non mais pensent oui, qui te provoquent du regard et qui pleurent quand tu leur rentres dedans. »

Les comédiennes le disent : « C’est un jeu sans règles dans lequel tu n’as pas la moindre chance de gagner. » Mais rappelons-nous, ce n’est pas une fatalité et la pièce s’achève sur la notion de résilience :

« Je suis une guerrière parce que j’ai dit alors qu’on voulait que je me taise. Parce que je refuse d’être la petite chose meurtrie que la société voudrait. J’ai trouvé moi-même la rédemption. J’ai mon casque et mon armure. C’est pas poli mais j’ai gueulé comme un animal mutilé par sa blessure. J’ai dit les mots qu’on veut taire. J’ai dit « viol » et j’ai dit « je » ! »

Evidemment, on peut transposer, il n’y a pas que le viol dont la loi du silence vient à être brisée. Les menstruations, les inégalités salariales, la charge mentale, les assignations genrées, les injonctions paradoxales, l’endométriose, la ménopause, la domination masculine, la précarité, la sexualité, la vulve, le clitoris, l’orgasme et on en passe. Les sujets sont variés mais leur point commun est qu’ils ont été rendus tabous.

Parce que comme disait Simone de Beauvoir, « nommer, c’est dévoiler et dévoiler, c’est agir ». L’animatrice de France Inter Giulia Foïs, le 19 septembre dernier, tape à juste titre un coup de gueule intitulé « Le viol n’est pas une sexualité », dans lequel elle rappelle justement cette citation et y ajoute celle d’Albert Camus : « Mal nommer les choses, c’est ajouter du malheur au monde ».

Les mots ont un sens et le langage est révélateur de la société. Encore une fois, oui, on avance. On reconnaît désormais le terme « autrice » qu’Aurore Evain révèle dans ses conférences comme n’étant pas récent, et on féminise les noms de métiers. C’est un début.

Un début de prise de conscience que les femmes ont leur place dans tous les secteurs de la société. Elles sont la moitié de l’humanité, il est impossible de conserver cette règle patriarcale prétendant que le masculin l’emporte sur le féminin. Sinon, on invisibilise les femmes et non, ce n’est pas un combat secondaire.

Le langage est utilisé au quotidien et fait passer dans l’inconscient collectif des messages forts. Si la gent féminine est évincée de la langue française, elle est amputée par conséquent de son droit à la parole. Ainsi, dans sa chronique, la journaliste a raison d’insister à propos des termes employés dans une étude américaine sur le consentement dévoilant qu’aux Etats-Unis « plus de 6,5% des femmes ont connu un premier rapport non consenti. » Elle s’indigne :

« Ça s’appelle un viol. Pas un rapport non consenti. Même si c’est plus doux. Même si c’est plus joli. »

Et note que le silence protège toujours les agresseurs.

LES MOTS ONT UN SENS

Tuer une femme parce qu’elle est femme est un féminicide et non un drame passionnel. Depuis septembre, dans plusieurs villes en France, des militantes placardent des mots pleins de sens sur les murs et les trottoirs, sous forme de collages et de pochoirs. À Rennes, on ne peut pas passer à côté :

« On ne veut plus compter nos mortes », « Lucette, 80 ans, tuée par son mari, 84eféminicide », « Papa, il a tué maman », « Honorons nos mortes, luttons pour les vivantes, le 23/11 sortons dans la rue », « On ne tue jamais par amour », « Espérance de vie des femmes transgenres noires : 35 ans », « Elle le quitte, il la tue », « Féminicides : police complice », « Vanessa 36 ans tuée par balle par un client 2018 », « 109 hommes ont tué leur (ex) femme », « Voilée ou pas, c’est mon choix », « Dans 40 féminicides, c’est Noël » ou encore « On ne nait pas femme on en meurt », « Le sexisme est partout nous aussi »,« Violeur à ton tour d’avoir peur ».

Ces mots, ces phrases, ces vérités, il faut les lire, les entendre, les comprendre. Ce ne sont pas des « slogans chocs » comme l’écrit Le parisien, c’est une sombre réalité. Pour ces affichages, effectués sans autorisation, plusieurs militantes des Collages Féminicides, notamment à Paris et à Lyon, ont été interpellées par les forces de l’ordre. Les membres des collectifs s’interrogent :

« Nous mettons trois minutes à coller nos affiches et les forces de l’ordre réussissent à intervenir dans ce temps record. Pourquoi ne se déplacent-elles pas si vite quand des femmes en danger les appellent à l’aide ? »

Mettre des mots sur les difficultés, sur les situations spécifiques, sur les paradoxes, sur les freins, les empêchements, les tabous. Sur nos vécus. Le 28 novembre 2019, à la Maison des Associations, le groupe d’entraide Le poids des maux, en lien et avec la Société bretonne de psycho criminologie et psycho victimologie, organisait le 2ecolloque inversé, dans le cadre du 25 novembre à Rennes.

Cette journée se nomme : « Ça s’appelle violences conjugales… et après ? » Oui, les mots ont un sens. « Violences conjugales, ce sont des mots faciles à prononcer mais ce n’est pas si simple de les entendre et c’est plus compliqué encore de les comprendre. Pour les personnes qui vont témoigner, je préfère parler d’anciennes victimes car on n’est pas des victimes ad vitam aeternam. », signale la créatrice du groupe d’entraide en guise d’introduction.

Elle laisse ensuite la parole à la présidente d’honneur du colloque inversé. Muriel Salmona est psychiatre et présidente de l’association Mémoire traumatique et victimologie. Personnalité engagée, elle est reconnue par la presse en tant qu’experte. Pour elle, il faut « échanger, parler ».

Elle partage le constat que beaucoup de choses se sont passées en cette année 2019 et rend hommage aux 138 femmes (décompte au 28 novembre) tuées depuis le début de l’année par leur conjoint ou ex-conjoint :

« Pourquoi, pourquoi, pourquoi le terme féminicide s’est vraiment imposé en 2019 ? C’est grâce aux professionnel-le-s et aux médias qui ont fait l’effort de mieux nommer. Surtout, ce sont toutes les personnes qui ont été victimes qui font avancer les choses, qui se battent, qui se mobilisent. Toutes les lois qui ont changé la donne ont été votées grâce aux victimes. Ce colloque est dans cette lignée, dans l’importance de ce qui a à être révélé, changé, reconnu. »

BRISER LA LOI DU SILENCE

Oui, on voit poindre à l’horizon une prise de conscience de la société, un réveil des politiques (nous, on dirait plutôt de la récupération…) qui ont ainsi organisé plusieurs mois durant le Grenelle des violences conjugales et une mobilisation plutôt solide et solidaire. Muriel Salmona en appelle tout de même à la prudence :

« Souvent, les faits sont connus des forces de l’ordre mais les femmes et les enfants ne sont pas protégé-e-s. Il y a une absence de prise en compte de la gravité de ce qu’elles vivent. »

Des mesures, à la suite du Grenelle, ont été annoncées. Mais le travail est immense et la psychiatre en rappelle les grandes lignes : prendre en compte, dans le décompte, les tentatives de meurtres, ne pas reconnaître les agresseurs comme des bons pères, prendre en compte les conséquences psychotraumatiques dans la nécessité de soins – « Ça ne viendrait à l’idée de personne de ne pas soigner quelqu’un qui a une fracture ! Là ce sont des atteintes neurologiques mais c’est pareil. » - ne jamais abandonner aucune victime de violences, passer par le soin, passer par l’information (et la solidarité sur les réseaux sociaux)…

« La mobilisation se met en place mais on est encore loin du compte. » Assises à ses côtés, plusieurs femmes sont présentes sur la scène pour témoigner de leurs vécus. « Il y a 15 ans, j’ai rencontré le prince charmant. C’est pas marqué sur leur front qu’ils vont vous détruire entièrement. Je viens d’arriver à Bordeaux, je suis déjà isolée. J’ai un bon terrain car j’étais victime de viol déjà. Dès le début, je commence à beaucoup attendre, attendre, attendre et à m’en vouloir. La première soirée a été en fait un viol, je m’en suis rendue compte 14 ans après. », déclare Julie qui ouvre la première table ronde « Comment en arrive-t-on à pouvoir se dire victime de violences conjugales ? ».

Elle tombe amoureuse. La première insulte arrive au bout de 6 mois, un soir en boite. « Là, je me dis que je suis nulle, que je ne vaux rien, que je ne suis qu’une pute. J’intègre ces paroles-là à mon manque de confiance en moi. Malheureusement, je tombe enceinte. Heureusement, la nature est bien faite et j’avorte. Je change d’appartement, il veut les clés. Il vient juste pour me violer. Il m’insulte, me détruit psychologiquement et sexuellement. Je suis capable d’avoir des réactions envers les autres mais je suis incapable de conscientiser sur le mec avec qui je suis. », poursuit-elle.

Le déclic survient après un nouvel an. Il arrive à 23h55, l’insulte, la déshabille, la viole avec un couteau, la met devant le miroir en lui disant qu’elle est moche et il la douche :

« Et puis, j’oublie. C’est là où je me suis dit qu’il y avait un problème. Mettre les mots dessus, ça a mis 14 ans. »

Une deuxième Julie enchaine avec le récit de son expérience. Elle a une fille de 7 ans et est partie depuis 3 ans et demi. Elle se dit de nature optimiste, très positive, « la petite nana d’1m50 qui ne lâche jamais. » Ce jour-là, à la Maison des Associations, elle s’exprime :

« J’ai envie de pouvoir parler librement, sans avoir peur. Je ne sais pas depuis 2 ans où est le père de ma fille, il m’a menacée de mort 30 ou 40 fois, j’ai été battue, je suis terrifiée. J’ai tout à apprendre encore. Je m’autorise à avoir rien compris, j’accepte de partir de 1. Je suis fière d’avoir réussi à protéger ma fille. Une partie de moi est morte là-bas. Une autre est là et veut vivre et non plus survivre. »

Elle raconte qu’elle entend encore ses pas traverser l’appartement alors qu’elle vient de lui écrire une lettre lui expliquant ce qu’elle ressentait. A peine le temps de mettre sa fille de quelques mois dans son lit et il l’attrape et lui fait manger sa lettre. Aurore, elle, confie à l’assemblée - constituée de professionnel-le-s sociaux, de psychologie mais aussi des forces de l’ordre, de la justice, de la santé, de victimes de violences conjugales et d’emprise et de personnes se sentant concernées par le sujet - qu’elle n’a pas réussi à protéger sa fille.

Enfant, elle a rencontré des problèmes de santé, a grossi et a vécu du harcèlement scolaire. « Quand cet homme est tombé amoureux de moi, la faille était là et je me suis laissée avoir. Il m’a mis une claque la première fois parce que je n’étais pas d’accord avec lui. Il s’est excusé. Je suis tombée enceinte. Il était adorable au début. Ils le sont tous au début. On habitait chez mes parents, on a pris notre propre appartement et c’est là que ça a vraiment commencé. », dit-elle.

Il la bouscule, elle lui trouve des excuses. Elle cherche du travail, ses amis à lui disent que sa place à elle est à la maison. Il lui tire les cheveux, lui crache à la figure :

«Puis les coups sur la tête. C’était de pire en pire, je me retrouvais régulièrement au sol. Il y a des moments où on attend juste que ça passe. On n’est plus là moralement. On ne ressent rien, ça vient après. » Il crache au visage de sa fille lorsque celle-ci a 3 ans. Elle décide de partir pour de bon. « J’ai tout fait pour que ce mari et ce père ne puisse pas m’approcher. Personne n’a voulu m’écouter dans les institutions. Il s’en est pris à ma fille sexuellement parlant, elle avait 6 ans. Il s’en est sorti tranquillement, je dirais. », conclut-elle.

LES HOMMES, TOUJOURS LES HOMMES

Au tour de Rachel de relater son histoire. Pas le temps, elle est interrompue par une autre intervenante qui tient à préciser que là, les témoignages viennent de femmes mais que cela arrive également aux hommes. Et tient à préciser aussi qu’elle était signataire de la tribune sur la liberté d’importuner.

C’était en janvier 2018. Dans Le Monde paraissait une tribune signée par un collectif de 100 femmes qui dénonçaient – à travers les hashtags Metoo et Balancetonporc – « une justice expéditive (qui) a déjà ses victimes, des hommes sanctionnés dans l’exercice de leur métier, contraints à la démission, etc., alors qu’ils n’ont eu pour seul tort que d’avoir touché un genoux, tenté de voler un baiser, parlé de choses « intimes » lors d’un diner professionnel ou d’avoir envoyé des messages à connotation sexuelle à une femme chez qui l’attirance n’était pas réciproque. »

Culture du viol, quand tu nous tiens ! À la française, ajouterait Valérie Rey Robert, la tribune commençant ainsi :

« Le viol est un crime. Mais la drague insistante ou maladroite n’est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste. »

Encore une fois, les mots ont du sens. L’article parle de « drague insistante ou maladroite », au même titre que l’étude américaine parle de « rapport non consenti ». On ne nomme pas exactement le problème. Dans le premier cas, il s’agit de harcèlement de rue (ainsi que de harcèlement moral et/ou sexuel au travail, dans les transports en commun, etc.), dans le second, de viol.

On peut même ajouter qu’on entend encore parler de « femmes battues ». Il s’agit là de violences conjugales, un terme qui marque non seulement que les violences surviennent au sein du couple et sont effectuées par le partenaire mais aussi que les coups ne sont pas uniquement physiques, ils peuvent être psychologiques, sexuels, économiques, etc., et même tout ça à la fois. À chaque fois, le phénomène se produit majoritairement des hommes envers les femmes.

Rappeler fréquemment que certains hommes en sont victimes eux aussi, c’est nier l’effet de masse, la culture du viol, et c’est nier que la domination masculine est un système. On montre là à quel point hommes et femmes ont intégré la culture patriarcale, avec ses assignations, ses injonctions, ses paradoxes, ses violences et ses conséquences, mais aussi à quel point on craint - si en parlant des vécus spécifiques aux femmes on ne souligne pas que TOUS les hommes ne sont pas des connards – d’être étiquetée féministes anti-hommes.

Ce sont pourtant ces deux points-là, qui sèment souvent le trouble dans les esprits, qu’il faut combattre. Non, être féministe, revendiquer son droit à se balader tranquillement dans la rue sans être harcelées, son droit à s’approprier son corps, son droit à faire ses propres choix concernant sa carrière, sa vie sociale, sa vie familiale, son droit d’être reconnue en tant qu’individu (et pas en tant qu’objet, qu’elle n’est pas), son droit à la parole, son droit d’être valorisée pour son expertise, son droit d’être qui elle est (et non qui elle doit être) avec sa personnalité à elle, sa couleur de peau, sa tenue vestimentaire, sa religion ou non, ses comportements, son orientation sexuelle, son origine sociale, son groupe social, sa profession, etc. ne veut pas dire être contre les hommes. Les féminismes amènent à déplacer le regard, depuis trop longtemps androcentré, ethnocentré et hétéronormé.

NON, LES FÉMINISTES NE SONT PAS DES RABAT-JOIES

On dit que désormais, les femmes parlent. Elles ont toujours parlé mais n’ont pas été écoutées. N’ont pas été médiatisées. Voilà, ce qui change. L’écoute, l’intérêt et le relais que l’on apporte maintenant aux témoignages. Il faut écouter, il faut entendre. Que ce soit le premier réflexe.

Celui qui remplace la remise en cause, les questions accusatrices, la curiosité malsaine. Il faut être critique, c’est certain. Pas envers les femmes qui relatent les violences sexistes et sexuelles subies mais plutôt envers un système vicieux qui se dédouane sans arrêt de ses responsabilités et se répètent de génération en génération. Soyons attentives et attentifs à ce qui se joue autour de nous.

Entre effet de communication, marketing (et pinkwashing), récupération et procédés bien ficelés depuis des lustres, il y a de quoi se faire avoir vite fait et en beauté. La lutte pour l’égalité entre les individus se doit d’être exigeante. Non, les féministes ne sont pas des rabat-joies. Elles réclament le droit à l’égalité, au respect et à la dignité. Et pour cela, elles pointent et interrogent ce qui tend et sous-tend les relations entre les hommes et les femmes.

Elles revendiquent leur liberté et brisent au fur et à mesure les tabous et les silences qui figent chaque idée reçue dans le marbre du patriarcat et du capitalisme. Elles témoignent, démontrent, expliquent, enquêtent, relatent, analysent, dénoncent, expérimentent, et concluent : rien ne différencie l’homme de la femme, si ce n’est son sexe (et encore est-ce un critère finalement ?).

Elles décryptent alors les freins et les mécanismes, communs à toutes les oppressions, et les étalent sur la place publique. En réaction, méprise, humiliation et condamnation. Elles disent non, elles disent stop. Le 23 novembre 2019, la marée violette a battu le pavé. C’était beau, exaltant, grisant.

Parce que ce jour-là, la mobilisation symbolisait ce nouveau tournant dans les combats féministes, qui s’installe depuis plusieurs années déjà. Un nouveau souffle, peut-être. Le 24 novembre, le journal Sud Ouesttitre en Une : « Ils crient ‘Assez’ ». L’enthousiasme retombe comme un soufflé. Pas parce qu’une publication a le pouvoir de nous ruiner le moral mais parce que, comme d’habitude, « le masculin l’emporte sur le féminin ».

Quelques jours plus tôt, en ouvrant l’édition du dimanche du Télégramme, on s’attarde sur la Une du journal des sports. Que des mecs. Non, une femme apparaît également. On compare les titres. Concernant les hommes : « Brest tombe sur deux as », « Nicolas Benezet : C’est l’Amérique », « Cycle cross : championnat d’Europe Van der Poel attendu », « Guingamp : merci Nolan Roux ! » et « Voile : Brest Atlantique : de la casse sur « Macif » ».

Concernant la seule femme : « Handball : Isabelle Gullden : maman est de retour ». Grosse claque. On lit le résumé :

« Alors que le Brest Bretagne Handball affronte Buducnost (Monténégro) ce dimanche en Ligue des champions, l’internationale suédoise Isabelle Gullden retrouve peu à peu ses marques, après avoir donné naissance à son fils en juillet dernier. »

S’INTÉRESSER À LA MOITIÉ, OUBLIÉE, DE L’HUMANITÉ

Ce ne sont pas des exemples isolés. Combien de médias se contentent de faire les gros titres avec le décompte des féminicides pour se donner bonne conscience ? Combien de médias réfléchissent au nombre d’expertes interrogées ? À l’image qu’ils renvoient en ne prenant pas soin de penser que les mots ont un sens ?

Combien de radios ou de chaines de télévision diffusent des émissions bourrées de clichés sexistes, racistes, LGBTIphobes, grossophobes, handiphobes, etc. ? De spectacles ou de sketches d’humoristes qui trouvent drôles de rabaisser et d’humilier les femmes, les étrangers, les homosexuels, les handicapés, etc. ?

La culture du viol repose sur le sexisme latent et la tolérance sociale envers les inégalités et les discriminations. Alors, oui, on avance. Parce que les femmes se sont battues et se battent toujours pour un meilleur accès à l’information, à une information de qualité, et pour la diffusion de cette information.

Parler de sexualité, de règles, d’endométriose, de viols, d’agressions sexuelles, d’épilation, de masturbation, de transidentité, d’intersexuation, de féminicides, de violences conjugales, de charge mentale, d’inégalité salariale, d’emprise, d’abus de pouvoir, de complexes, de normes, de transgression des normes, d’homosexualité, de parentalité, de religion, de la déconstruction de la féminité, d’homoparentalité, de PMA pour tou-te-s, de harcèlement, de féminisation de la langue, d’écriture inclusive, de racisme, de liberté, de droits, de choix, de minceur, d’obésité, de corps en tout genre, de prostitution, de l’allongement du congé paternité, d’avortement, de stratégies d’évitement, de précarité menstruelle, de manspreading, de vulve, de clitoris, de vagin, de contraception, du voile, etc. ça fait partie de la vie de 50% de la population mondiale.

C’est important d’en parler. Sans juger. Juste écouter, se renseigner, s’interroger sur ce qui constitue le quotidien de la moitié de l’humanité. Laisser s’exprimer pleinement les personnes concernées (parce qu’on peut aussi écouter un débat sur les féminismes entre Eric Zemmour, Christophe Barbier, Eugénie Bastié et Catherine Millet, mais là, ça n’apporte rien à part des souffrances et une furieuse envie d’en finir avec la vie).

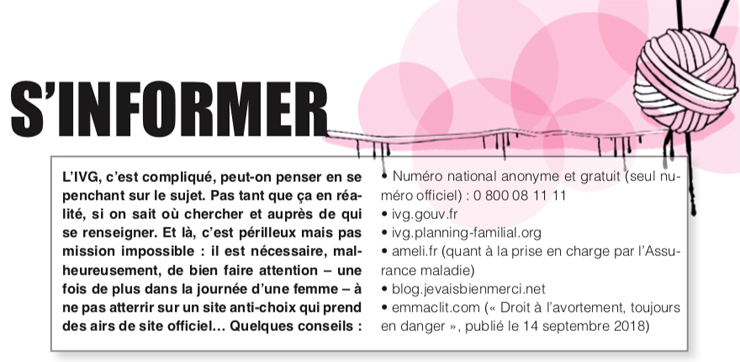

Ne rien lâcher. C’est compliqué, surtout quand la justice nous met des bâtons dans les roues en ordonnant le réaffichage de la campagne anti-IVG dans les gares parisiennes. Derrière les panneaux « La société progressera à condition de respecter la maternité », « La société progressera à condition de respecter la paternité » et « La société progressera à condition de respecter la vie » se trouve Alliance Vita, « association pour la dignité humaine qui vient en aide aux personnes fragilisées par les épreuves de la vie ».

« On ne nait pas femme, on en meurt », signale un message du collectif Collages Féminicides Rennes. Elles haussent le ton, les féministes. Et elles ont bien raison. De faire retentir leur voix à l’unisson dans le Roazhon Park en chantant L’Hymne des femmes avant un match de coupe du monde, en instaurant un nouvel hymne mondial grâce à la chorégraphie Un violador en tu camino (Un violeur sur ton chemin) du collectif féministe chilien Las Tesis.

Bien raison de faire des chroniques sur les sexualités, d’exposer la multiplicité des corps, de manifester, d’enquêter sur les violences sexuelles et sexistes dans tous les domaines d’activités, de compter et de comptabiliser en pourcentage le nombre de femmes et le nombre d’hommes dans chaque secteur, de dénoncer les inégalités, de parler de leurs vécus, de dire non, de résister, de s’opposer, d’exiger de meilleures conditions de vie pour elles mais aussi pour eux et les générations à venir, de protéger la planète, de faire ce qui leur plait. Nous ne sommes qu’aux prémices d’une (lente) révolution sociétale. Ne soyons pas dupes, ne lâchons rien.

La commission Femmes de Solidaires 35 axe son discours sur « les premières de corvée ». Celles qui occupent des postes dévalorisés et pourtant essentiels, comme le prouvent les périodes de confinement : « La crise a eu un mérite, celui de révéler des métiers qui la plupart du temps sont invisibilisés parce qu’ils sont exercés par des femmes. Ces métiers ce sont ceux qu’on appelle les métiers du soin et des services à la personne.

La commission Femmes de Solidaires 35 axe son discours sur « les premières de corvée ». Celles qui occupent des postes dévalorisés et pourtant essentiels, comme le prouvent les périodes de confinement : « La crise a eu un mérite, celui de révéler des métiers qui la plupart du temps sont invisibilisés parce qu’ils sont exercés par des femmes. Ces métiers ce sont ceux qu’on appelle les métiers du soin et des services à la personne.

Oui, on a avancé. Légèrement. Mais en lisant le papier de Libé,on croit avoir gagné toutes les batailles et ce, sans même se fatiguer. Oublier (ou ignorer) la complexité et la difficulté de chaque avancée, c’est renier le travail minutieux et courageux de toutes les militantes et c’est prétendre que les résistances n’ont pas été nombreuses et scandaleuses.

Oui, on a avancé. Légèrement. Mais en lisant le papier de Libé,on croit avoir gagné toutes les batailles et ce, sans même se fatiguer. Oublier (ou ignorer) la complexité et la difficulté de chaque avancée, c’est renier le travail minutieux et courageux de toutes les militantes et c’est prétendre que les résistances n’ont pas été nombreuses et scandaleuses.

Dans son livre, elle écrit que « Dans Against our will : men, women and rape, Susan Brownmiller démontre que les violences sexuelles ont été vues comme un moyen de contrôle des femmes en s’assurant par le viol ou la menace de viol de les garder sous le contrôle des hommes : le viol est« un processus conscient d’intimidation par lequel tous les hommes maintiennent toutes les femmes dans la peur ». Le livre fut très mal accueilli tant la thèse semblait scandaleuse à une époque où on pensait le viol comme extrêmement rare. »

Dans son livre, elle écrit que « Dans Against our will : men, women and rape, Susan Brownmiller démontre que les violences sexuelles ont été vues comme un moyen de contrôle des femmes en s’assurant par le viol ou la menace de viol de les garder sous le contrôle des hommes : le viol est« un processus conscient d’intimidation par lequel tous les hommes maintiennent toutes les femmes dans la peur ». Le livre fut très mal accueilli tant la thèse semblait scandaleuse à une époque où on pensait le viol comme extrêmement rare. »

« Je connaissais une partie de l’exposition, qui réunissait des artistes qui ne sont pas exposées à La Criée parce qu’on n’a pas la même surface non plus, et je connaissais l’œuvre de Jesse Jones. Tessa est venue ici, voir l’espace et on a travaillé ensemble à une forme condensée. Je voulais une adaptation aussi au contexte français, j’ai donc ajouté deux propositions : Camille Ducellier et Histoires d’A. Les deux répondent en plus très bien à l’exposition du musée des Beaux Arts. », souligne Sophie Kaplan.

« Je connaissais une partie de l’exposition, qui réunissait des artistes qui ne sont pas exposées à La Criée parce qu’on n’a pas la même surface non plus, et je connaissais l’œuvre de Jesse Jones. Tessa est venue ici, voir l’espace et on a travaillé ensemble à une forme condensée. Je voulais une adaptation aussi au contexte français, j’ai donc ajouté deux propositions : Camille Ducellier et Histoires d’A. Les deux répondent en plus très bien à l’exposition du musée des Beaux Arts. », souligne Sophie Kaplan.

L’été 71 voit naitre le mouvement Choisir. Pour l’éducation sexuelle et la contraception, pour l’abrogation de la loi de 1920 (qui définit l’avortement comme un crime et assimile la contraception à l’avortement) et pour la gratuité de la défense des femmes poursuivies en justice.

L’été 71 voit naitre le mouvement Choisir. Pour l’éducation sexuelle et la contraception, pour l’abrogation de la loi de 1920 (qui définit l’avortement comme un crime et assimile la contraception à l’avortement) et pour la gratuité de la défense des femmes poursuivies en justice. Et ce droit, aussi incomplet soit-il, est sans cesse mis à mal, bousculé. Comme ce fut le cas en Espagne en 2014 lorsque le gouvernement de Mariano Rajoy essayait de le supprimer alors qu’il avait été conquis 4 ans auparavant. Un projet abandonné à la suite des nombreuses et massives mobilisations s’indignant d’un tel retour en arrière.

Et ce droit, aussi incomplet soit-il, est sans cesse mis à mal, bousculé. Comme ce fut le cas en Espagne en 2014 lorsque le gouvernement de Mariano Rajoy essayait de le supprimer alors qu’il avait été conquis 4 ans auparavant. Un projet abandonné à la suite des nombreuses et massives mobilisations s’indignant d’un tel retour en arrière.

Les militant-e-s se réunissent. Les passant-e-s s’approchent. Et au milieu, deux femmes âgées d’environ 70-80 ans lisent les pancartes et échangent à ce propos. « « Plutôt jouir que se reproduire, laissez-nous choisir ! » Oui ! Et on peut jouir ET se reproduire ! », dit la première à son amie qui lui répond : « Et surtout, on peut se reproduire quand on veut ! ». Ce à quoi la première lui rétorque, hilare : « Bah oui, parce que jouir, c’est quand on peut ! » La discussion est réjouissante.

Les militant-e-s se réunissent. Les passant-e-s s’approchent. Et au milieu, deux femmes âgées d’environ 70-80 ans lisent les pancartes et échangent à ce propos. « « Plutôt jouir que se reproduire, laissez-nous choisir ! » Oui ! Et on peut jouir ET se reproduire ! », dit la première à son amie qui lui répond : « Et surtout, on peut se reproduire quand on veut ! ». Ce à quoi la première lui rétorque, hilare : « Bah oui, parce que jouir, c’est quand on peut ! » La discussion est réjouissante.

L’intervention du groupe féministe de Fougères, et leur détermination à ne rien lâcher, a permis d’obtenir plusieurs points capitaux pour les femmes souhaitant avorter : que le protocole soit clairement signifié sur le site et expliqué aux femmes tout comme la démarche à suivre pour se rendre à Rennes, qu’un nouvel échographe s’installe à Fougères afin d’accéder à la datation de la grossesse (nécessaire ensuite aux démarches), que les mineures qui en font la demande puissent bénéficier d’un transport jusqu’à Rennes payé par l’hôpital.

L’intervention du groupe féministe de Fougères, et leur détermination à ne rien lâcher, a permis d’obtenir plusieurs points capitaux pour les femmes souhaitant avorter : que le protocole soit clairement signifié sur le site et expliqué aux femmes tout comme la démarche à suivre pour se rendre à Rennes, qu’un nouvel échographe s’installe à Fougères afin d’accéder à la datation de la grossesse (nécessaire ensuite aux démarches), que les mineures qui en font la demande puissent bénéficier d’un transport jusqu’à Rennes payé par l’hôpital.