Célian Ramis

Grève féministe : un puissant combat contre les violences patriarcales

« Face aux violences, notre silence les arrange, notre colère les dérange » Le ton est donné face à cette grande banderole qui trône en tête de cortège, en étendard et symbole du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences à l’encontre des personnes sexisées. Samedi 23 novembre, elles étaient des milliers, personnes concernées et allié-es, à se rassembler partout en France, pour faire entendre leurs voix et leurs colères et ensemble dénoncer les violences sexistes et sexuelles.

« Face aux violences, notre silence les arrange, notre colère les dérange » Le ton est donné face à cette grande banderole qui trône en tête de cortège, en étendard et symbole du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences à l’encontre des personnes sexisées. Samedi 23 novembre, elles étaient des milliers, personnes concernées et allié-es, à se rassembler partout en France, pour faire entendre leurs voix et leurs colères et ensemble dénoncer les violences sexistes et sexuelles.

C’est sous un temps pluvieux et maussade que s’est élancée la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles, à Rennes, à l’occasion du 25 novembre. L’énergie des militant-es et allié-es, elle, était intacte, puissante et vibrante. Déterminé-es à lutter ensemble contre la culture du viol et à partager leurs colères dans l’espace public. Les voix se font entendre. Souhait exaucé pour le collecti Nous Toutes 35 : « Nous sommes à chaque fois des milliers dans la rue. Nous voulons que cette manifestation soit bruyante, colorée et revendicative ! » Sans oublier la volonté de défendre également « la libération et l’autodétermination du peuple de Palestine ». Alors que flottent en nombre les drapeaux palestiniens, la foule scande haut et fort « So, so, so, solidarité avec nos adelphes du monde entier » et « Agresseur, violeur, à ton tour d’avoir peur ! ».

LA HONTE DOIT CHANGER DE CAMP

« Contre le patriarcat, riposte féministe ! », « Réarmement féministe », « Not all men – 95% », « Pour le sang et la douleur on a déjà nos règles » ou encore « J’avais 10 ans et 17 ans » Elles sont nombreuses les pancartes ce jour-là, à côtoyer les chants, les percussions et les vibrations du sol, au rythme d’une marche placée sous le signe de la combattivité, de la rage, de la joie militante et de l’espoir. Parmi les slogans emblématiques, « la honte doit changer de camp » revient comme un fil rouge, en écho à l’actualité brûlante du procès des viols de Mazan. Mais aussi des affaires et scandales qui se multiplient à vitesse historique (Bedos, Depardieu, Plaza, Doillon, Jacquot, Nekfeu, Naps, Abbé Pierre…)

« Contre le patriarcat, riposte féministe ! », « Réarmement féministe », « Not all men – 95% », « Pour le sang et la douleur on a déjà nos règles » ou encore « J’avais 10 ans et 17 ans » Elles sont nombreuses les pancartes ce jour-là, à côtoyer les chants, les percussions et les vibrations du sol, au rythme d’une marche placée sous le signe de la combattivité, de la rage, de la joie militante et de l’espoir. Parmi les slogans emblématiques, « la honte doit changer de camp » revient comme un fil rouge, en écho à l’actualité brûlante du procès des viols de Mazan. Mais aussi des affaires et scandales qui se multiplient à vitesse historique (Bedos, Depardieu, Plaza, Doillon, Jacquot, Nekfeu, Naps, Abbé Pierre…)

Le visage de Gisèle Pélicot s’affiche dans les rassemblements, comme figure de proue d’une prise de conscience massive de la problématique profonde et dramatique que constitue la culture du viol. Une arme patriarcale répandue, garantissant l’inversion de la culpabilité : sanction pour les victimes, rendues et traitées comme coupables, et impunité des agresseurs, perçus comme vulnérables.

Des bons pères de famille, comme les décrit Rose Lamy dans son essai éponyme, et comme en atteste les discours de Gisèle Pélicot, aux plus grands responsables politiques et personnalités publiques, les militant-es dénoncent les mécanismes de domination du système patriarcal, les tactiques de défense et de protection des agresseurs et les schémas, classiques et fréquents, de silenciation des victimes. Elles disent ici Stop. Elles disent ici Plus jamais.

DES CHIFFRES ALARMANTS

Viols, soumission chimique, féminicides, harcèlement moral, coups, humiliations, insultes, agressions sexuelles, chantage affectif, entrave administrative, la liste est longue et alarmante. A l’instar des chiffres comme le souligne Rachida, du collectif Nous féministes 35 : « 1 femme sur 3 est confrontée à une forme de violences au cours de sa vie »

Sans oublier qu’une femme est tuée tous les 2 à 3 jours par son partenaire ou ex-partenaire, que 94 000 femmes sont victimes de viol ou tentative de viol par an en France ou encore que plus de 270 000 personnes subissent des violences conjugales. Elle poursuit : « Des millions de femmes, ici et partout dans le monde, souffrent en silence. Les violences brisent des vies et défigurent des sociétés. »

Sans oublier qu’une femme est tuée tous les 2 à 3 jours par son partenaire ou ex-partenaire, que 94 000 femmes sont victimes de viol ou tentative de viol par an en France ou encore que plus de 270 000 personnes subissent des violences conjugales. Elle poursuit : « Des millions de femmes, ici et partout dans le monde, souffrent en silence. Les violences brisent des vies et défigurent des sociétés. »

Des violences qui s’amplifient également en fonction de la situation des personnes concernées. Validisme, racisme, classisme, islamophobie, LGBTIphobies ou encore grossophobie viennent s’ajouter au sexisme latent d’une société patriarcale et capitaliste qui réduit hommes et femmes à des rôles genrés mais aussi à des places de supériorité ou d’infériorité. Shine et Pauline, du collectif Kuné – Femmes de Villejean, partagent leurs combats : « Nous le savons, nous sommes aussi des femmes doublement victimes : victimes de violences sexistes et sexuelles et aujourd’hui inquiètes face à la montée d’une extrême-droite qui menace nos droits, nos libertés et nos sécurités. Cette lutte est la nôtre, elle est celle de chaque femme, de chaque fille, de chaque enfant qui subit ou est témoin de ces violences. Et de chaque être humain qui croit à la dignité et au respect ! »

Au micro, elles clament la solidarité, la sororité, font entendre la pluralité des récits, l’urgence et l’importance d’entendre les concerné-es dans chaque territoire et ancrage, et de la nécessaire transformation des paroles en actions : « Femmes de quartier, femmes immigrées, nos voix portent la résistance et refusent de se taire ! »

95,2 MILLIARDS D’EUROS

Ce n’est pas le budget alloué pour « la grande cause du quinquennat » de Macron, ni l’ambition affichée par le gouvernement Barnier. C’est le coût de la virilité estimée en 2021 par Lucile Peytavin dans son ouvrage éponyme. Un chiffre qui marque l’ampleur des conséquences de (l’injonction à) la virilité, menant aux violences à l’encontre des personnes sexisées (physiques, sexuelles, psychologiques, économiques, administratives, institutionnelles, etc.). Places d’hébergement d’urgence, mise en sécurité et protection, prise en charge et accompagnement de toutes les femmes et enfants, victimes de violences intrafamiliales, sont des mesures revendiquées ce jour-là, comme le reste de l’année, pour pallier les difficultés rencontrées par les concerné-es.

Mais ce sont aussi et surtout des moyens alloués à la déconstruction des stéréotypes et biais de genre, à la prévention et à la sensibilisation qui sont exigés par les militant-es, à l’instar de Rachida, du collectif Nous féministes 35, pour éradiquer, en amont, les violences sexistes :

« Nous devons regarder vers l’avenir. Qu’allons-nous laisser ? Une société où les violences sexistes et sexuelles continueront de se répandre ou un monde où l’égalité, la dignité et le respect régneront pour toutes les femmes et les filles ? Le chemin reste semé d’embuches mais il est essentiel que nous poursuivions le combat. Pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour toutes celles qui, par peur ou honte, n’osent pas encore parler. »

« Nous devons regarder vers l’avenir. Qu’allons-nous laisser ? Une société où les violences sexistes et sexuelles continueront de se répandre ou un monde où l’égalité, la dignité et le respect régneront pour toutes les femmes et les filles ? Le chemin reste semé d’embuches mais il est essentiel que nous poursuivions le combat. Pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour toutes celles qui, par peur ou honte, n’osent pas encore parler. »

Elle n’oublie pas de citer « les étapes fondamentales » de l’éducation à la formation des professionnel-les, en passant par « la mise en place de lois et de mesures efficaces ». Pour ne pas seulement colmater les fuites mais bel et bien en éviter la création.

Pour elle, il est indispensable d’en passer par là pour briser le continuum des violences et évoluer vers une société libérée de l’emprise et de la domination masculine. En mémoire de Marie, assassinée par son conjoint sous les yeux de leurs enfants dans le quartier Villejean, mais aussi en femmage à toutes les victimes de violences conjugales et de toutes les autres formes de violences, les femmes de Kuné prônent l’union des forces, des colères et des synergies.

Le signal est clair, c’est un cri de ralliement qui est lancé en ce 23 novembre et qui retentit aussi bien dans les cœurs que dans les tripes des manifestant-es : « Ensemble, faisons entendre notre voix. Portons ce combat dans chaque foyer, chaque rue, chaque institution. Ensemble, construisons ce monde où le respect et la dignité, et la justice, sont enfin notre réalité. Parce que nous ne sommes plus seules. Parce que chaque voix compte. Parce que nos quartiers méritent la paix. #METOO ! » Poursuivre le combat. L’espoir d’un lendemain serein, (beaucoup, beaucoup) moins violent. Pour tou-tes.

On connait bien le concept de la charge mentale qui incombe encore majoritairement aux femmes mais moins celui de la charge raciale qui, pourtant, pèse quotidiennement sur les personnes subissant assignations raciales, micro-agressions permanentes et injonctions à ne pas faire de vague. De là, se mettent en place une batterie de stratégies d’évitement, d’adaptation et de survie dans une société hostile à la reconnaissance et l’acceptation de leurs identités, de leurs histoires et du poids de leur héritage commun.

On connait bien le concept de la charge mentale qui incombe encore majoritairement aux femmes mais moins celui de la charge raciale qui, pourtant, pèse quotidiennement sur les personnes subissant assignations raciales, micro-agressions permanentes et injonctions à ne pas faire de vague. De là, se mettent en place une batterie de stratégies d’évitement, d’adaptation et de survie dans une société hostile à la reconnaissance et l’acceptation de leurs identités, de leurs histoires et du poids de leur héritage commun. D’où vient la charge raciale ? Comment s’exprime-t-elle ? Quelles sont les conséquences sur les corps et la santé mentale des personnes concernées ? À qui profite le silence médiatique qui règne autour de ce concept ? Douce Dibondo se questionne, interroge les parties prenantes, les responsabilités collectives et individuelles et prend soin de poser le contexte politique, social, militant, avant d’en décortiquer les répercussions dans les vécus, les stratégies d’évitement et d’adaptation mais aussi les ressentis intimes de toutes les micro-agressions, souffrances et violences subies. Sans oublier l’hypervigilance et le lissage imposé des identités jugées différentes et étrangères, exclues de la norme fixée par la blanchité. Elle évoque le travail, ce lieu aliénant qui exige des personnes racisées qu’elles se masquent encore davantage : « Mes cheveux sont perçus comme n’étant pas professionnels. On va m’intimer l’ordre de les détacher par exemple. Je suis un corps noir et à cause de ce passé, je reçois des projections sur ce corps que l’on considère paresseux, désirable, etc. »

D’où vient la charge raciale ? Comment s’exprime-t-elle ? Quelles sont les conséquences sur les corps et la santé mentale des personnes concernées ? À qui profite le silence médiatique qui règne autour de ce concept ? Douce Dibondo se questionne, interroge les parties prenantes, les responsabilités collectives et individuelles et prend soin de poser le contexte politique, social, militant, avant d’en décortiquer les répercussions dans les vécus, les stratégies d’évitement et d’adaptation mais aussi les ressentis intimes de toutes les micro-agressions, souffrances et violences subies. Sans oublier l’hypervigilance et le lissage imposé des identités jugées différentes et étrangères, exclues de la norme fixée par la blanchité. Elle évoque le travail, ce lieu aliénant qui exige des personnes racisées qu’elles se masquent encore davantage : « Mes cheveux sont perçus comme n’étant pas professionnels. On va m’intimer l’ordre de les détacher par exemple. Je suis un corps noir et à cause de ce passé, je reçois des projections sur ce corps que l’on considère paresseux, désirable, etc. » Sans oublier le développement inquiétant de comorbidités et de maladies chroniques des personnes noires, la propension à mourir prématurément également, la gestion du stress, etc.. « Tout ça, ça crée des ilots de mort. La charge raciale soumet à l’hypervigilance, la peur de la mort face à la police, la méfiance envers le corps médical, l’injonction à la pédagogie… Tout ça, c’est un terreau fertile pour notre santé fragile », insiste-t-elle.

Sans oublier le développement inquiétant de comorbidités et de maladies chroniques des personnes noires, la propension à mourir prématurément également, la gestion du stress, etc.. « Tout ça, ça crée des ilots de mort. La charge raciale soumet à l’hypervigilance, la peur de la mort face à la police, la méfiance envers le corps médical, l’injonction à la pédagogie… Tout ça, c’est un terreau fertile pour notre santé fragile », insiste-t-elle. Nommer la charge raciale, c’est déjà agir, dit-elle, adaptant là au sujet l’expression de Simone de Beauvoir. Pour elle, il faut aller encore plus loin désormais : « Investir de manière frontale la question de l’intériorité. » La race n’existe pas, elle est le fruit d’une construction et pourtant, « elle a tant construit en nous, qu’on soit noir-es ou blanc-hes. » Dans tous les pans de la société, la question raciale interfère : « Il faut qu’on aille creuser dans notre intériorité, les luttes existentielles, tout en prenant soin de nous, car nous n’avons pas grandi dans cette culture de la thérapie. » En tant que militante, elle a conscience de l’importance et de l’impact du prendre soin et incite à créer des moyens de lutter autrement.

Nommer la charge raciale, c’est déjà agir, dit-elle, adaptant là au sujet l’expression de Simone de Beauvoir. Pour elle, il faut aller encore plus loin désormais : « Investir de manière frontale la question de l’intériorité. » La race n’existe pas, elle est le fruit d’une construction et pourtant, « elle a tant construit en nous, qu’on soit noir-es ou blanc-hes. » Dans tous les pans de la société, la question raciale interfère : « Il faut qu’on aille creuser dans notre intériorité, les luttes existentielles, tout en prenant soin de nous, car nous n’avons pas grandi dans cette culture de la thérapie. » En tant que militante, elle a conscience de l’importance et de l’impact du prendre soin et incite à créer des moyens de lutter autrement.

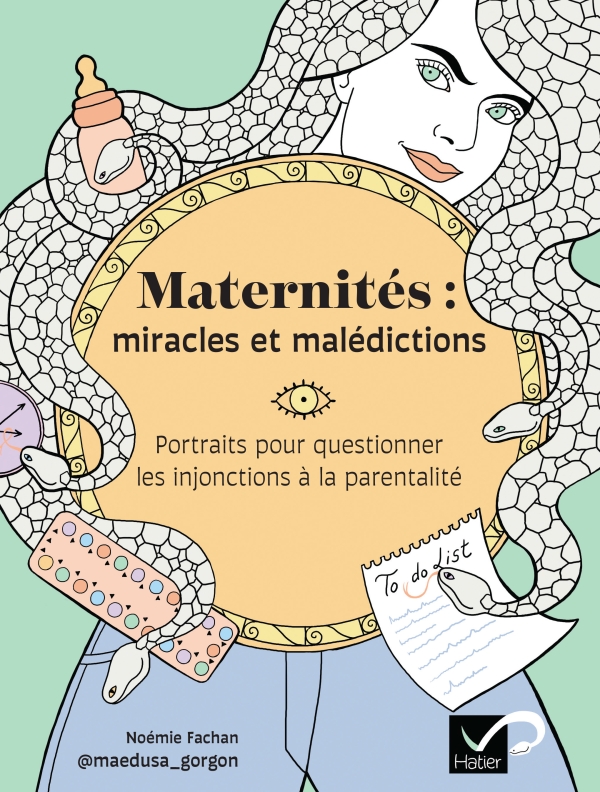

« C’est une histoire qui me posait un grand problème quand j’étais ado. Cette rivalité entre les personnages féminins… Je ne comprenais pas Athéna, elle, la déesse de la sagesse, si bienveillante d’habitude. Pourquoi aurait-elle eu un geste si violent envers une victime de viol ? »

« C’est une histoire qui me posait un grand problème quand j’étais ado. Cette rivalité entre les personnages féminins… Je ne comprenais pas Athéna, elle, la déesse de la sagesse, si bienveillante d’habitude. Pourquoi aurait-elle eu un geste si violent envers une victime de viol ? »  Noémie Fachan expose une galerie de personnages variés, pluriels, multiples et singuliers, dont le commun repose sur la parentalité et ses injonctions. Des injonctions régies par une norme patriarcale dans une société binaire basée sur la performance hétéro (dans le couple, au travail, dans la parentalité, etc.) : la famille se constitue d’un papa, d’une maman et au moins d’un enfant.

Noémie Fachan expose une galerie de personnages variés, pluriels, multiples et singuliers, dont le commun repose sur la parentalité et ses injonctions. Des injonctions régies par une norme patriarcale dans une société binaire basée sur la performance hétéro (dans le couple, au travail, dans la parentalité, etc.) : la famille se constitue d’un papa, d’une maman et au moins d’un enfant.  « L’idée, c’est d’ouvrir les imaginaires. J’ai dessiné un couple avec un homme enceint parce que, quand on n’a pas des personnes queer dans son entourage, on ne sait pas que des gens peuvent être enceints sans être des femmes », souligne Noémie Fachan dont l’objectif est bien de « sensibiliser les personnes qui n’ont pas les informations », de « soulever des questions et se familiariser avec les discriminations qui ne nous concernent pas » et surtout pas « de faire un guide sur la parentalité ».

« L’idée, c’est d’ouvrir les imaginaires. J’ai dessiné un couple avec un homme enceint parce que, quand on n’a pas des personnes queer dans son entourage, on ne sait pas que des gens peuvent être enceints sans être des femmes », souligne Noémie Fachan dont l’objectif est bien de « sensibiliser les personnes qui n’ont pas les informations », de « soulever des questions et se familiariser avec les discriminations qui ne nous concernent pas » et surtout pas « de faire un guide sur la parentalité ».  Les concerné-es, nous montre Noémie Fachan, s’impliquent en général corps et âme dans ces nouvelles missions et s’investissent durement pour parvenir à embrasser cette image d’Épinal. Mais dans la réalité, dans les méandres d’un quotidien trop chargé, la plupart d’entre elles échouent. Des mauvaises mères ? La réponse est simple pour Aurélia Blanc :

Les concerné-es, nous montre Noémie Fachan, s’impliquent en général corps et âme dans ces nouvelles missions et s’investissent durement pour parvenir à embrasser cette image d’Épinal. Mais dans la réalité, dans les méandres d’un quotidien trop chargé, la plupart d’entre elles échouent. Des mauvaises mères ? La réponse est simple pour Aurélia Blanc :

Une langue peut-elle être un gilet de sauvetage ?, interroge la comédienne. Le français, elle le parle depuis plusieurs années. Cinq ans précisément. Le turc, depuis toujours. C’est sa langue maternelle, elle y est née et a grandi à Istanbul. Non autorisée à travailler durant la procédure administrative lui permettant d’obtenir sa carte de séjour, elle décide d’apprendre le kurde en France. Un retour aux racines. Celles de son père et de sa famille paternelle. Celles auxquelles elle n’a pas eu d’attaches puisqu’il lui a fallu cacher son origine. Elle se souvient des grands-mères envoyées en prison pour avoir chanté dans la langue interdite durant plusieurs années en Turquie et elle se souvient se taire dans la cour face à un autre enfant roué de coups par ses camarades d’école qui hurlent « kurde ! kurde ! kurde ! » comme une insulte fracassante.

Une langue peut-elle être un gilet de sauvetage ?, interroge la comédienne. Le français, elle le parle depuis plusieurs années. Cinq ans précisément. Le turc, depuis toujours. C’est sa langue maternelle, elle y est née et a grandi à Istanbul. Non autorisée à travailler durant la procédure administrative lui permettant d’obtenir sa carte de séjour, elle décide d’apprendre le kurde en France. Un retour aux racines. Celles de son père et de sa famille paternelle. Celles auxquelles elle n’a pas eu d’attaches puisqu’il lui a fallu cacher son origine. Elle se souvient des grands-mères envoyées en prison pour avoir chanté dans la langue interdite durant plusieurs années en Turquie et elle se souvient se taire dans la cour face à un autre enfant roué de coups par ses camarades d’école qui hurlent « kurde ! kurde ! kurde ! » comme une insulte fracassante. Elle dialogue avec cette figure fantomatique dont l’ombre a toujours pesé sur ses épaules et l’a toujours accompagnée. Des blessures infligées par ses multiples et fréquentes disparitions, elle en parle sans en dissimuler la violence et la colère. La peur aussi, parfois. Elle compose et se construit avec. Mais pas en dehors.Contrainte à devenir « l’homme de la maison », à la fois « le mari de ma mère et le père de mes sœurs » s’est extirpée de cette condition qu’elle a refusé afin de ne pas succomber à la folie de la situation. Sultan Ulutas Alopé exprime ses questionnements, ses doutes et son cheminement vers l’enracinement de son histoire. De sa propre histoire. Elle fait des choix et les assume, s’affranchissant de toute cette honte ressentie face à ses origines et toute cette amertume face à ce mauvais père. Aujourd’hui, elle a « honte d’avoir eu honte d’être kurde. » Aujourd’hui, elle assume : « Assumer d’être kurde, c’est assumer que ton existence fait partie de la mienne. Aujourd’hui, je n’ai plus besoin de baisser le son de ma voix quand je parle de mes origines. »

Elle dialogue avec cette figure fantomatique dont l’ombre a toujours pesé sur ses épaules et l’a toujours accompagnée. Des blessures infligées par ses multiples et fréquentes disparitions, elle en parle sans en dissimuler la violence et la colère. La peur aussi, parfois. Elle compose et se construit avec. Mais pas en dehors.Contrainte à devenir « l’homme de la maison », à la fois « le mari de ma mère et le père de mes sœurs » s’est extirpée de cette condition qu’elle a refusé afin de ne pas succomber à la folie de la situation. Sultan Ulutas Alopé exprime ses questionnements, ses doutes et son cheminement vers l’enracinement de son histoire. De sa propre histoire. Elle fait des choix et les assume, s’affranchissant de toute cette honte ressentie face à ses origines et toute cette amertume face à ce mauvais père. Aujourd’hui, elle a « honte d’avoir eu honte d’être kurde. » Aujourd’hui, elle assume : « Assumer d’être kurde, c’est assumer que ton existence fait partie de la mienne. Aujourd’hui, je n’ai plus besoin de baisser le son de ma voix quand je parle de mes origines. » Sobre, épuré, poignant… le spectacle nous capte et nous captive. La force du récit de Sultan Ulutas Alopé réside bien évidemment dans sa source - son vécu - mais aussi dans la manière dont la comédienne le transpose et le porte sur la scène face à nous, complétement happé-e-s par ce qu’elle narre avec tant de justesse et d’équilibre dans le jeu et les intentions. Les émotions jaillissent sans jamais être forcées. On ressent, on vibre, on pleure, on rit, on sourit, on tremble. Surtout, on l'écoute avec beaucoup d'attention parce qu'elle nous saisit les entrailles.

Sobre, épuré, poignant… le spectacle nous capte et nous captive. La force du récit de Sultan Ulutas Alopé réside bien évidemment dans sa source - son vécu - mais aussi dans la manière dont la comédienne le transpose et le porte sur la scène face à nous, complétement happé-e-s par ce qu’elle narre avec tant de justesse et d’équilibre dans le jeu et les intentions. Les émotions jaillissent sans jamais être forcées. On ressent, on vibre, on pleure, on rit, on sourit, on tremble. Surtout, on l'écoute avec beaucoup d'attention parce qu'elle nous saisit les entrailles.

Des témoins filment la scène, des passants réclament que les policiers arrêtent le plaquage et l’aident, George Floyd ne cesse de répéter qu’il ne peut plus respirer. Rien n’y fait, la pression à son cou est maintenue jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. Il décède. Les autopsies concluent à un homicide.

Des témoins filment la scène, des passants réclament que les policiers arrêtent le plaquage et l’aident, George Floyd ne cesse de répéter qu’il ne peut plus respirer. Rien n’y fait, la pression à son cou est maintenue jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. Il décède. Les autopsies concluent à un homicide. Elle précise que l’affaire n’avance pas. Qu’elle traine même. Alors la famille a choisi de délocaliser le procès à Rennes. A quelques mètres des prises de paroles, une pancarte flotte dans les airs : « Qui appelle-t-on quand la police tue ? » Une minute de silence suit les discours. « Laissez-Nous Respirer !», enchainent en chœur les manifestant-e-s, gravant cette lutte, ignorée jusqu’ici de la majorité des personnes blanches et du gouvernement.

Elle précise que l’affaire n’avance pas. Qu’elle traine même. Alors la famille a choisi de délocaliser le procès à Rennes. A quelques mètres des prises de paroles, une pancarte flotte dans les airs : « Qui appelle-t-on quand la police tue ? » Une minute de silence suit les discours. « Laissez-Nous Respirer !», enchainent en chœur les manifestant-e-s, gravant cette lutte, ignorée jusqu’ici de la majorité des personnes blanches et du gouvernement.

À Rennes, plus de 5000 personnes ont répondu à l’appel du « 8 mars : on arrête toutes » et se sont rassemblées à République, dans la manifestation organisée par le collectif Nous Toutes 35. Un vent de liberté a vite soufflé fort entre les bouches de métro et sous les arcades, où les militantes ont repris des chants révolutionnaires dont « Un violador en tu camino », hymne crée par le collectif de femmes chiliennes Las Tesis à l’occasion du 25 novembre dernier, journée internationale de lutte pour l’élimination des violences faites aux femmes.

À Rennes, plus de 5000 personnes ont répondu à l’appel du « 8 mars : on arrête toutes » et se sont rassemblées à République, dans la manifestation organisée par le collectif Nous Toutes 35. Un vent de liberté a vite soufflé fort entre les bouches de métro et sous les arcades, où les militantes ont repris des chants révolutionnaires dont « Un violador en tu camino », hymne crée par le collectif de femmes chiliennes Las Tesis à l’occasion du 25 novembre dernier, journée internationale de lutte pour l’élimination des violences faites aux femmes.

Parce que, comme l’indique Djamila Ribeiro, les féministes blanches au Brésil « universalisent la femme à partir de leur réalité sociale, elles oublient les femmes noires et autochtones. On peut être opprimée en tant que femme et reproduire le racisme ou le classisme. Quand nous questionnons ça, on nous met à la place de celles qui veulent séparer les femmes. Ce sont le capitalisme et le racisme qui séparent les femmes. »

Parce que, comme l’indique Djamila Ribeiro, les féministes blanches au Brésil « universalisent la femme à partir de leur réalité sociale, elles oublient les femmes noires et autochtones. On peut être opprimée en tant que femme et reproduire le racisme ou le classisme. Quand nous questionnons ça, on nous met à la place de celles qui veulent séparer les femmes. Ce sont le capitalisme et le racisme qui séparent les femmes. »