« Si vous n’êtes pas gros, vous êtes certainement grossophobe par défaut. », indiquent Daria Marx et Eva Perez-Bello dans leur livre « Gros » n’est pas un gros mot. Une phrase citée dans l’article de Télérama, dont la Une présentant Leslie Barbara Butch nue en gros plan a été censurée sur Instagram.

Toutes les trois sont militantes contre la grossophobie et ouvrent, avec d’autres, la voie de la reconnaissance des vécus et discriminations subies par les personnes grosses. Gros-se, un terme derrière lequel on instaure depuis plusieurs décennies une connotation péjorative. Un terme qu’elles revendiquent comme un qualificatif de leur apparence physique mais qu’elles réfutent comme une caractéristique unique permettant de les définir entièrement et de les rejeter de la société.

Désormais, les témoignages se multiplient pour faire entendre les inégalités et souffrances que la grossophobie engendre, pour tendre vers l’égalité et prendre la place que chaque individu mérite. Une place que la société a encore bien du mal à accepter. Pourquoi ?

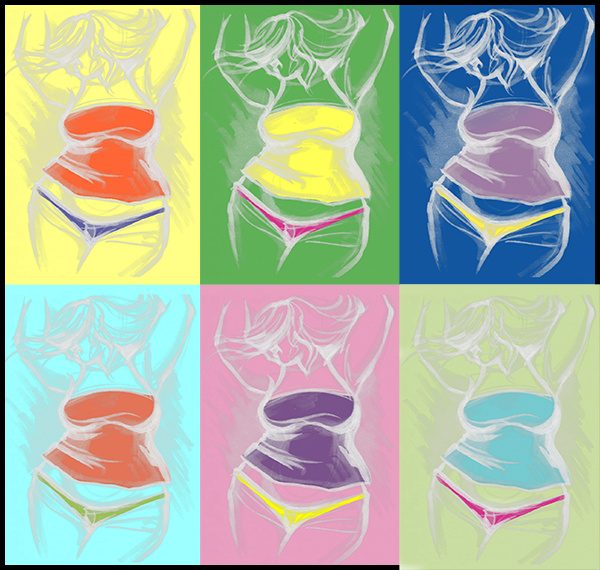

Le 8 mars dernier, à l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, se déroulait le Festival des Courbes, à Bruz, à quelques kilomètres de Rennes. Au centre de cette journée, un défilé organisé à l’instar du reste de l’événement par l’association Les élégantes courbes, qui a réuni une trentaine de femmes et d’hommes, effectuant leurs passages bien rythmés sur le tapis rouge, dressé sur le sol de l’espace Vau Gaillard.

Les modèles s’avancent d’un pas énergique, posent d’un côté, puis de l’autre, et repartent. Avec le sourire, pour la majorité. Ici, les participant-e-s ne valorisent pas seulement les bijoux et les vêtements portés. Elles valorisent également la diversité des morphologies. Un défilé de mode sans critères dans lequel se mélangent des femmes racisées, des femmes blanches et quelques hommes, de tout âge, de toute taille et de tout poids.

Les modèles s’avancent d’un pas énergique, posent d’un côté, puis de l’autre, et repartent. Avec le sourire, pour la majorité. Ici, les participant-e-s ne valorisent pas seulement les bijoux et les vêtements portés. Elles valorisent également la diversité des morphologies. Un défilé de mode sans critères dans lequel se mélangent des femmes racisées, des femmes blanches et quelques hommes, de tout âge, de toute taille et de tout poids.

Certain-e-s ont plus d’aisance que d’autres mais tou-te-s affichent le plaisir d’être là, ensemble, et de montrer qu’il n’y a pas besoin de faire 1m90, de rentrer dans un 34 et de tirer la gueule pour mettre en avant les créations des stylistes et couturier-e-s. Les choix de vêtements sont différents, les corps aussi. Des jupes ou des robes longues, d’autres plus courtes, des tenues moulantes, d’autres plus amples.

Toutes dessinent et dévoilent des courbes, des formes, des hanches plus ou moins prégnantes, des fesses plates ou rebondies, parfois tombantes, des poitrines opulentes, des ventres plats ou arrondis, des jambes galbées, des cuisses avec plus ou moins de cellulite, etc.

C’est fascinant cet événement, et surtout très libérateur de regarder ces femmes, aux morphologies particulièrement éloignées de celles imposées par les diktats de la mode et de la beauté unique, s’assumer et s’affranchir des codes normatifs oppressifs et extrêmement réducteurs. Ça procure un enthousiasme visiblement contagieux. Pourvu que l’idée se répande.

CHANEL, JILL KORTLEVE ET SA « PARTICULARITÉ »

Quelques jours avant le Festival des Courbes, les médias titraient sur l’incroyable pas franchi par Chanel lors d’un défilé de mode, réalisé à l’occasion de la Fashion week : la maison française de haute-couture a dérogé à la maigreur sur le podium, ce qui n’était pas arrivé depuis 10 ans.

Ainsi, Jill Kortleve est qualifiée par la presse de mannequin « plus size », définie par « sa particularité », comme la décrit Le Parisien : sa taille 40. Incroyable, et pas tellement vrai, c’est qu’il s’agirait là de la taille moyenne des Françaises. On s’extasie donc de cette représentation inédite de la même manière que l’on est ébahi-e-s quand TF1 donne un rôle, mineur et caricatural, à une actrice noire dans un de ces téléfilms.

Et on n’oublie pas de dire que c’est osé. Ce que l’on écarte en revanche, c’est la réflexion profonde autour des conséquences qui se propagent et s’amplifient depuis plusieurs décennies autour de l’injonction à la beauté unique, caractérisée en premier lieu par la blancheur du corps à égalité avec une minceur, proche de la maigreur.

Les mentalités ont évolué au profit de la minceur, mais en dépit des femmes maigres qui subissent les regards désapprobateurs d’une grande partie de la société, sans même chercher à savoir si cela est du à leur morphologie, à une maladie ou à autre chose. Ce qui reste en revanche une problématique constante, c’est le jugement que l’on émet sur les personnes qui dépassent le duo 38/40, principalement quand celles-ci sont des femmes.

Car comme le rappelle la comédienne et autrice féministe Typhaine D. dans son spectacle La pérille mortelle, il existe pour les hommes une sorte de dérogation à la bedaine. Ce jugement, généré par toute une palette de clichés et d’idées reçues, et les attitudes et comportements haineux et discriminatoires qui en découlent portent un nom : la grossophobie.

CRÉATION D’UNE NORME PAS REPRÉSENTATIVE

Le corps des femmes est un enjeu essentiel du patriarcat et du capitalisme qui, de pair, tentent de les contrôler et de les assujettir afin de les dominer. La mode depuis plusieurs siècles conforme la gent féminine à des normes, à travers des tendances. Et des vêtements taillés non pour le confort mais pour souligner son appartenance sociale d’un côté, et son rôle genré, de l’autre.

Ainsi, le corset et toute l’armada de la « taille de guêpe » permettaient de mettre en valeur les poitrines et les hanches, signifiant son rang de noblesse et les attributs de la maternité. Dans l’article « La mode de l’heure : petite histoire de la silhouette féminine », le site canadien Les dessous de la beauté rappelle les propos de l’ethnologue Suzanne Marchand : « Le respect des lignes naturelles du corps traduit l’aspiration à un monde idéal et égalitaire. »

Au début du XXe siècle, l’attirail de torture est abandonné mais rapidement les couturiers lancent des modes adéquates à la dissimulation des rondeurs. Les magazines féminins ne tardent pas à leur emboiter le pas, et participent activement à la mise en place d’esthétiques normatives, toujours en correspondance avec le statut social. Plus on est, ou on veut paraître, riche, plus on est mince.

C’est dans cette même époque qu’apparaissent véritablement les régimes alimentaires et que l’on essaye à tout prix de ressembler aux stars hollywoodiennes qui, aujourd’hui encore, sont symboles de femmes pulpeuses aux formes sensuelles. On reste toujours dans une norme sexualisante tant qu’on ne dépasse pas le léger surpoids.

C’est dans cette même époque qu’apparaissent véritablement les régimes alimentaires et que l’on essaye à tout prix de ressembler aux stars hollywoodiennes qui, aujourd’hui encore, sont symboles de femmes pulpeuses aux formes sensuelles. On reste toujours dans une norme sexualisante tant qu’on ne dépasse pas le léger surpoids.

Une norme qui inflige bien des dommages psychologiques et physiques à celles qui courent après le fantasme du « corps parfait ». Ce qui profite royalement à l’industrie qui vend produits miraculeux et opérations chirurgicales comme remèdes efficaces pour parvenir enfin au bonheur.

La recherche de l’idéal corporel pour se fondre dans la masse normative. La chasse aux kilos. Le sport pour se maintenir en bonne forme. Les injonctions nous obsèdent et nous font culpabiliser. Une femme grosse est une femme fautive. Fautive d’avoir pris du poids. Fautive de ne pas le perdre. Fautive de ne pas tout faire pour le perdre.

Sauf que la population au fil du temps, des pesticides, de la mal bouffe et des doubles journées, elle, se met à accroitre son pourcentage de personnes allant du surpoids à l’obésité. Près de 40% en France.

INSIDIEUSE ET VICIEUSE

Et pourtant, on continue de nier leur existence, de nier qui elles sont, en dehors de leur apparence physique. On tolère la surcharge pondérale mais toujours en laissant présager que cela ne doit pas rester permanent et surtout qu’il ne faudrait pas prendre un kilo de plus.

On rappelle régulièrement qu’avec l’âge, il devient difficile de perdre du poids, et on culpabilise les femmes, en leur faisant miroiter l’idée qu’elles ne seront plus attirantes aux yeux de leurs chers et tendres qui eux, possèdent la fameuse dérogation bedaine sans se soucier du reste. Ils sont bien là, présents et vicieux, les discours sexistes, grossophobes, hétérocentrés, totalement réducteurs et avilissants, amenant à penser que si on déroge à la règle de la minceur, on entre dans la catégorie du corps « hors norme ».

Dans le livre « Gros » n’est pas un gros mot – Chroniques d’une discrimination ordinaire, Daria Marx et Eva Perez-Bello écrivent : « Si vous n’êtes pas gros, vous êtes certainement grossophobe par défaut. Vous avez été élevé dans une société qui vous apprend que les personnes grosses ne sont pas des modèles, que l’état gros est détestable. Vous reproduisez donc les schémas sans vous poser de question, c’est compréhensible. Il n’est jamais trop tard pour changer ! Commencez pas interroger vos représentations des gros. Si vous êtes gros, vous pouvez souffrir de grossophobie intériorisée. On la caractérise par cette voix insidieuse qui vous pousse à vous déprécier et à vous culpabiliser en fonction du poids sur la balance. Rassurez-vous, on peut s’en sortir. Éduquez-vous à la grossophobie et sur son fonctionnement, de nombreuses études scientifiques et sociologiques sont maintenant disponibles. Vous apprendrez ainsi à faire taire la vilaine petite voix, et à vivre au mieux avec le corps que vous avez aujourd’hui. »

Les deux militantes, qui se sont rencontrées via Twitter, ont créé il y a quelques années Gras politique, une association qui lutte contre la grossophobie et se revendique féministe et queer. Dans leur manifeste, elles décryptent à travers leurs vécus, leurs savoirs et des témoignages recueillis, ce qu’est la grossophobie, comment elle s’exprime et quelles conséquences elle engendre.

Elles la définissent comme « l’ensemble des attitudes hostiles et discriminantes à l’égard des personnes en surpoids. »Au moment de la publication, la définition n’est pas encore entrée dans le dictionnaire. Les Immortels de l’Académie française n’ont pas validé le terme dans le langage officiel, les hommes – et donc l’opinion publique – n’ont pas validé l’existence réelle des discriminations subies.

Néanmoins, la connotation péjorative de l’emploi de « gros », « grosse », « grossier », « grotesque », etc., elle se répand comme une trainée de poudre. Ce n’est que depuis 2019, soit à peine une année, que Le Petit Robert définit la grossophobie comme « attitude de stigmatisation, de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids. »

Pourtant, ce phénomène a été popularisé en France par l’actrice Anne Zamberlan, fondatrice de l’association Allegro Fortissimo et autrice du livre Coup de gueule contre la grossophobie, publié en 1994.

TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ

Le terme est là, les mentalités peinent à évoluer en revanche et les dégâts esquintent bon nombre de personnes. Lutter contre la grossophobie est l’affaire de tou-te-s, rappelle Gras politique en introduction du bouquin :

« Si les personnes grosses apprennent dès leur plus jeune âge à ne pas prendre de place, les discriminations grossophobes se chargent de leur rappeler le volume qu’elles occupent. Un des premiers pas de la lutte anti-grossophobie est donc de rendre aux personnes grosses leur espace, et la légitimité à l’occuper. Leur apprendre, en leur donnant la parole, qu’elles sont victimes de discriminations et que peu importe la raison pour laquelle elles sont grosses, elles ont le droit de revendiquer une égalité des chances et une paix de l’esprit.

Auprès des non-concernés, il s’agit de déconstruire les idées reçues liées à l’obésité pour que l’espace public et le lien social ne soient plus un calvaire entravant pour un certain nombre de personnes en situation d’obésité. Enfin, les pouvoirs publics et les institutions doivent entendre qu’ils ont un rôle à jouer. Santé publique, urbanisme, accès aux soins, à l’emploi, à la formation, égalité d’éducation… Il convient de prendre des mesures et de mettre en œuvre les politiques nécessaires, à la fois pour endiguer l’épidémie et pour assurer à ceux qui en sont victimes les mêmes droits qu’à tous. »

Les stéréotypes sur les gros-ses, façonnés au cours du XXe siècle, sont intégrés dès le plus jeune âge, sans forcément y avoir été confronté. « Les plus jeunes apprennent très tôt que l’obésité est associée à des traits de caractère peu recherchés : une étude sur des enfants de 4 à 6 ans montre qu’ils décrivent les gros comme méchants, stupides, négligés et bruyants (…) Dans notre société basée sur la performance, les corps hors normes sont jugés inutiles : ils ne seraient pas producteurs de valeur. Dans une étude menée sur le sujet, la majorité des interrogés préférait se voir amputer d’un membre plutôt que de prendre 30 kilos. », soulignent Daria Marx et Eva Perez-Bello.

AU PAYS DE LA GROSSOPHOBIE (PARTOUT, DONC)

Une jeune fille de 11 ans se rend à l’école. Depuis la maternelle, les autres enfants la traitent de grosse, de bibendum, de marshmallow, de gros tas. « C’est parce qu’elle bouffe trop qu’elle est une grosse baleine. » En EPS, elle est la dernière choisie. Elle est, comme elle le dit, imposée aux autres. Son prof de sport pense qu’elle est fainéante alors que courir lui ferait du bien, affirme-t-il.

Une jeune fille de 11 ans se rend à l’école. Depuis la maternelle, les autres enfants la traitent de grosse, de bibendum, de marshmallow, de gros tas. « C’est parce qu’elle bouffe trop qu’elle est une grosse baleine. » En EPS, elle est la dernière choisie. Elle est, comme elle le dit, imposée aux autres. Son prof de sport pense qu’elle est fainéante alors que courir lui ferait du bien, affirme-t-il.

Tout le monde d’ailleurs autour d’elle lui répète sans arrêt que c’est pour son bien. Comme sa mère qui lui étale de la crème anti-cellulite sur le corps : « Si tu restes grosse, les gens vont se moquer de toi, les garçons voudront jamais de toi. C’est ça que tu veux ? Tu dois souffrir plus que les autres pour qu’on te trouve jolie. »

La portion alimentaire qu’elle est autorisée à manger est source de dispute entre ses parents. « Dans ce genre de moment, je ne me nourris pas, je mange mes émotions. Je les avale pour mieux oublier ma vie. » La petite fille grandit de 20 ans. Elle est toujours grosse, elle se trouve laide et difforme.

En entretien d’embauche, le recruteur ne daigne même pas ouvrir son dossier de candidature. « Il faut être en bonne santé pour ce poste. Sans parler de l’espace que vous allez prendre dans le bureau. » Elle serre les dents. Lors de son rendez-vous gynéco, pris en raison d’une aménorrhée (absence de règles), la professionnelle s’énerve de rien voir à l’échographie, « à cause du gras ».

Elle lui enfonce alors, violemment et sans la prévenir, une sonde pelvienne. Elle est dépossédée de son corps. À la caisse du supermarché, elle est agressée. Quant à son petit ami, il n’essaye ni de la comprendre ni de la soutenir. Son poids semble justifier l’hostilité des un-e-s et des autres se permettant de la juger et de l’engueuler.

Une crise de boulimie de plus, une hospitalisation d’urgence, elle se rend à un groupe de paroles : « J’ai toujours été grosse. Même si ça me caractérise, ça ne me définit pas. Moqueries, insultes, cruauté gratuite… je connais ça depuis toujours parce que je suis grosse. On disait même que j’étais facile. J’ai toujours douté de moi. Je passe mon temps à me détester et à rejeter mon corps. »

Le moyen métrage Grosse a été diffusé sur Internet en décembre 2018. Réalisé par Maxime Ginolin, le YouTubeur surnommé Magic Jack a intégré, pour le film, un groupe de paroles « Obèses Anonymes » et montre à l’écran ce que peut vivre une personne grosse au quotidien et comment elle peut le vivre. À travers cette fiction réaliste, il pointe les nombreux stéréotypes et idées reçues qui encadrent la grossophobie et y ajoute le point de vue d’une concernée.

ON NE NAIT PAS GROSSE

On fustige les personnes grosses en raison de leur poids. On les imagine fainéantes, incapables de fournir un effort physique, incapables de se retenir d’engloutir burgers, glaces, biscuits et sodas. On les pense bêtes et méchants.

Rappelez-vous de ce petit gros à l’école qui se goinfrait à la cantine et n’arrêtez pas d’embêter les filles. Personne ne l’aimait, tout le monde avait peur de lui, tout le monde se moquait de lui dans son dos, mais faisait en sorte que quand même, il entende qu’on le traite de gros lard. Il a mérité l’humiliation publique. Il est gros.

Finalement, ça met tout le monde d’accord. En masquant notre grossophobie – en la rendant légitime et acceptable – on réfute la vie de toutes les personnes grosses. On nie leur existence et on refuse de leur accorder une place dans la société.

« Les médias ont une responsabilité importante dans la construction et la propagation des idées reçues sur les gros. Les quelques émissions et documentaires qui leur sont consacrés traitent le sujet de manière spectaculaire ou pathétique, souvent par le biais des troubles alimentaires (dont souffrent seulement une partie des obèses) ou de l’impératif de la perte de poids (Zita dans la peau d’une obèse, The Biggest Looser, Tellement vrai…). Il n’existe à l’heure actuelle pas de livre consacré à la discrimination grosssophobe – à peine trouve-t-on quelques thèses ou études, bien éloignées du grand public. Le témoignage On ne nait pas grosse de Gabrielle Deydier a posé la première pierre d’un mouvement jusqu’ici cantonné à Internet et aux réseaux sociaux : enfin, les concernés prennent la parole et sont relayés par les grands médias. », explique Gras politique.

Le témoignage auquel Daria Marx et Eva Perez-Bello font référence est celui de la militante Gabrielle Deydier qui en 2017 a publié On ne nait pas grosse, un livre dans lequel elle raconte sa vie de grosse. Oui, grosse. Comme elle le dit dans l’article de Télérama, paru début février 2020 :

« C’est essentiel d’être clair avec les mots. À vous de voir si vous y mettez ou non une connotation péjorative. Moi, en tout cas, je suis grosse, c’est factuel mais je ne suis pas que cela. »

Quelques jours plus tard, le 25 février exactement, l’émission de France 2, Infrarouge, diffuse le documentaire Daria Marx, ma vie en gros. Elle est le sujet et la narratrice. Comme Gabrielle Deydier, elle se situe en introduction : « Je m’appelle Daria Marx, j’ai 38 ans, je suis grosse pour de vrai. Ni ronde, ni voluptueuse, ni pulpeuse, juste grosse. »

Le mot est posé. Il divise, il fait peur. Quand on le dit, on sent les visages se crisper, les corps se figer. A-t-on dit un gros mot ? Gras politique répond non sur la couverture de son livre. On interroge plusieurs femmes, membres des Elégantes courbes qui, le 8 mars, défilaient à Bruz, lors du Festival des Courbes. Zorica, 48 ans, n’est pas à l’aise avec le terme : « Je n’aime pas, je préfère dire enrobée ou ronde. Pour autant, j’aime qui je suis, j’assume mes rondeurs. »

De son côté, Elisa, 37 ans, explique que dire grosse ne lui pose plus de soucis aujourd’hui : « Ce n’est plus un mot qui me fait du mal. Mais je trouve qu’il y a des termes plus adéquats, plus jolis. On peut dire en forme, en courbe ou plus size. Dans grosse, en fait, il faut changer la négativité, que ce ne soit plus péjoratif. »

Et enfin, pour Marie, 58 ans, « il faut appeler un chat un chat, oui je suis grosse par rapport aux standards établis, par rapport à l’IMC. » L’IMC désigne l’indice de masse corporelle. On considère une personne en surpoids quand celui-ci est supérieur ou égal à 25 et on considère une personne obèse lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 30.

QUE CACHE LA PEUR DU MOT ?

Aurait-on peur de dire grosse comme on a peur de dire féministe ? Pourtant, les militantes revendiquent le droit à l’égalité, le droit à la dignité. Elles dénoncent les inégalités entre les individus et les discriminations qui en découlent, et pointent les impensés. De nombreux combats d’hier et d’aujourd’hui prouvent l’importance des mots. Nommer fait exister.

Que nous dit notre peur de les prononcer à voix haute ? Pourquoi hésite-t-on avant de dire qu’une personne est noire ? Pourquoi hésite-t-on avant de dire qu’une personne est grosse ? Dans quel état se met-on si une personne est grosse et noire ? Depuis l’enfance, on nous apprend à bannir ces mots de notre vocabulaire sans nous expliquer pourquoi. Ainsi, on forme un tabou sur le tabou.

Sans le terme, on n’en parle pas. On met un mouchoir sur le problème. Parce qu’on considère que c’est un problème. On est projeté sans préavis dans la grossophobie (tout comme dans le racisme, le sexisme, le validisme, les LGBTIphobies, etc.) et on nous dépossède des savoirs et connaissances nécessaires pour éviter de cautionner et de faire perdurer des fléaux aux conséquences dramatiques sur les personnes concernées.

Paradoxalement, ces silences se transforment en remarques mesquines et haineuses, en regards méprisants et culpabilisateurs. On demande aux personnes grosses que l’on ne veut pas nommer de ne pas se faire remarquer mais on leur fait remarquer qu’elles prennent tout de même de la place.

On accumule les clichés à leur sujet : elles sont fainéantes, elles manquent de courage et de volonté, tout comme elles manquent de dynamisme et de compétences, elles sont malodorantes, bêtes, méchantes ou au contraire très gentilles et drôles, mal habillées, sans vie sexuelle ou sentimentale mais des bons coups au lit. La liste dressée par Gras politique n’est pas exhaustive :

« Il s’agit d’une partie de la charge mentale que les gros portent chaque jour : l’exigence de ne pas ressembler aux clichés que la société leur colle aux bourrelets. »

Au quotidien, il y a les stéréotypes qui heurtent, qui blessent et qui traumatisent. Mais aussi les infrastructures, nullement pensées pour les personnes obèses. L’exemple le plus flagrant est certainement celui des transports en commun dans lesquels les sièges ne sont pas adaptés. Dans les écoles, même combat. Dans les hôpitaux, on n’en parle pas alors qu’il faudrait puisqu’ils ne sont pas équipés de lits prévus pour des personnes de plus de 120 kilos.

DES VIES SEMÉES D’OBSTACLES

Dans le documentaire diffusé dans Infrarouge, Daria Marx livre « l’histoire intime du petit peuple des gros ». Le clin d’œil à une communauté légendaire et imaginaire est très bien senti. Parce qu’elle le dit, elle a longtemps cru qu’elle était la seule grosse de France, ne voyant personne à la télévision ou dans sa famille qui lui ressemblait.

Accompagnée de plusieurs ami-e-s, iels mettent en commun leurs expériences personnelles qui relèvent finalement d’un système collectif oppressif ayant décidé de bannir les gros-ses de la société. Dès la petite enfance, la grossophobie commence. Les médecins alertent les parents que leur enfant est « dans la courbe haute. » I

l est préconisé de faire « attention ». Attention à ce que l’enfant ne grossisse pas davantage. Là encore, on ne nomme pas précisément le fameux danger mais on sait qu’il préfigure dans les inconscients de l’ensemble de la population. Puis, il y a la pesée à l’école, devant tou-te-s les camarades, les cours d’EPS où comme dans le film de Maxime Ginolin, les enfants gros sont choisis en dernier.

« Sauf en rugby », précise Eva Perez-Bello dans le documentaire. Dès le début de la vie, humiliations et culpabilisations sont présentes. Les personnes concernées intègrent l’idée qu’elles n’ont pas les mêmes capacités que les autres. On cherche à les mettre en garde, à les faire maigrir, « pour leur bien », soi-disant, mais on les gave à coup de traumatismes et de séquelles.

« À chaque fois, la nourriture a été mon seul réconfort. La honte et la colère ont nourri mes troubles alimentaires. Les jugements et conseils avisés des autres ne m’ont pas aidée à maigrir. Ils m’ont renvoyé une image de moi déformée à jamais. C’est un traumatisme qu’on se traine toute sa vie. », décrit Daria Marx, qui poursuit : « Si je n’avais pas pris ce poids, je serais morte en fait. Prendre ce poids m’a sauvée. C’était la seule manière que j’avais de gérer mes émotions. »

Eva Perez-Bello, quant à elle, explique qu’à 13 ans, on lui a découvert le syndrome des ovaires polykystiques. Une maladie hormonale qui entraine souvent la prise de poids. « Il n’y a pas que ça qui fait que je suis obèse. Quand j’étais petite, un cousin a décidé qu’il avait le droit de me tripoter. Ça a joué aussi je pense. Peut-être une façon de me construire une armure de gras ?! », souligne-t-elle.

Les causes du surpoids et de l’obésité sont nombreuses et parmi elles figurent notamment les violences sexuelles et physiques, la maltraitance, l’abandon ou encore des situations de séparations… Les événements de vie jouent souvent un rôle dans les troubles du comportement alimentaire. Les kilos s’activent comme une barrière de protection.

L’ENFER BANALISÉ…

Manger ses émotions. C’est une phrase qui revient souvent dans les témoignages des personnes concernées. Tout comme reviennent constamment les injonctions à la minceur. Les femmes en surpoids sont dix fois moins embauchées que les femmes en poids normé (six fois moins pour les hommes en surpoids).

La vie sentimentale et sexuelle peut également être ébranlée, à l’instar de l’estime et de la confiance en soi. Crystal, une amie de Daria, confie qu’elle était persuadée de vivre seule toute sa vie, au point d’envisager d’être nonne. Daria, qui avoue ne pas avoir de complexe dans l’intimité, fait part de relations toxiques dans lesquelles elle s’est laissée enfermée parce qu’elle est grosse et qu’elle a pensé que c’était déjà bien qu’un homme soit avec elle.

La vie sentimentale et sexuelle peut également être ébranlée, à l’instar de l’estime et de la confiance en soi. Crystal, une amie de Daria, confie qu’elle était persuadée de vivre seule toute sa vie, au point d’envisager d’être nonne. Daria, qui avoue ne pas avoir de complexe dans l’intimité, fait part de relations toxiques dans lesquelles elle s’est laissée enfermée parce qu’elle est grosse et qu’elle a pensé que c’était déjà bien qu’un homme soit avec elle.

Eva aussi livre l’existence d’une faille : « Moi alors que je suis avec des nanas qui me disent qu’elles me kiffent, je doute encore, alors que j’ai 33 ans, que j’ai fait du chemin, que j’ai accepté mon corps, y a toujours ce truc… » Une autre amie, Anouch, analyse : « Le corps gros est soit hypersexualisé, soit déséxualisé. Dans l’imaginaire populaire, on pense que les femmes grosses ne séduisent pas. » Ainsi, sa gynéco a été surprise qu’elle lui demande la pilule, persuadée qu’elle n’avait pas d’activité sexuelle.

Les personnes grosses sont souvent concernées par l’errance médicale. Malmenées, voire violentées, par les professionnel-le-s de la santé, oubliées des réflexions quant aux infrastructures et équipements et souvent mal diagnostiquées, elles ont des difficultés à trouver des médecins « safe », bienveillants, en qui elles peuvent avoir confiance.

Elles le disent dans le documentaire : « Nous sommes les oubliées de la médecine. On veut absolument nous faire maigrir mais on nous oublie de nous soigner. » Ça commence à bouger et les membres de Gras politique peuvent aujourd’hui intervenir dans des événements, tels que les colloques de médecins pour aborder avec les professionnel-le-s de la santé la lutte contre l’obésité et pour déjouer l’amalgame que l’on fait en France, comme le souligne Daria Marx « entre faire la guerre à l’obésité et faire la guerre à l’obèse. »

Zorica, de l’association Les élégantes courbes, approuve : « Ça me dégoute d’entendre les médecins me dire que je devrais perdre du poids. Même en sous poids, j’avais mal. Quand on a une pathologie, parfois, le poids n’y est pour rien. Les kilos en trop arrivent bien trop vite dans les conversations et c’est dur à entendre. »

L’injonction à la chirurgie bariatrique est, selon de nombreux témoignages, très élevée. Télérama, dans l’article « Je suis grosse et alors ? », indique qu’en 2017, ce service chirurgical comptabilisait 68000 interventions, soit 4,5 fois plus qu’en 2006. Et à 90%, elles concernent des femmes. Ainsi, la France est le pays européen qui compte le moins de personnes grosses mais le plus d’opérations gastriques.

INJONCTIONS, INJONCTIONS, INJONCTIONS…

Que les femmes soient majoritaires à souhaiter être opérées n’est pas un fait surprenant puisque ce sont elles les plus touchées par les injonctions à la sacro sainte minceur. Partout, en permanence, on rappelle à la gent féminine qu’elle se doit de correspondre aux standards de beauté établis par le patriarcat qui n’en a rien à cirer que la norme soit représentative ou non, il est impératif de la désirer, cette norme. Et de tout faire pour y parvenir.

L’injonction est omniprésente. Mieux vaut se priver que de prendre un kilo. Alors pour les femmes en surpoids et les femmes obèses, c’est un calvaire de tous les instants. Car non seulement, elles n’ont visiblement pas pris au sérieux les mises en garde mais en plus, elles ne font visiblement pas grand chose pour que ça change.

On pense « les pauvres », et on pense « c’est de leur faute, elles pourraient aussi se remuer le cul pour perdre du poids et vivre mieux ». Elles seraient sans doute aussi un peu plus jolies et auraient alors plus d’occasion de se trouver un mec potable… Oui, c’est ça qu’on se dit dans notre tête ou dans leur dos. Parfois même devant elles. Constamment, elles entendent ce discours ou le lisent dans les regards.

« Le regard est cruel. Dès que tu achètes un pain au chocolat, les gens te regardent l’air de dire « Comme si t’étais pas assez grosse… ». »

signale Zorica.

Pareil pour Marie, également membre de l’association Les élégantes courbes : « Vous mangez un gâteau, on vous regarde genre « elle se goinfre ». Mais non ! L’obésité ne vient pas forcément du fait que l’on mange trop ou que l’on mange mal. Ça peut être dû à plein de chose. Ça peut être hormonal, ça peut être psychologique, pour mettre une barrière entre soi et les autres. C’est trop facile de juger sans savoir ! »

Le jugement est permanent. Daria Marx et Eva Perez-Bello ne s’en cachent pas. Quand elles prennent le train, elles réservent en 1èreclasse. Afin d’avoir un peu plus de place qu’en seconde et peut-être éviter de voir la peur dans les regards des autres passagers, craignant que ce soit sur eux que ça tombe, le malheur de voyager assis-e « à côté de la grosse ». À force, elles avaient pris l’habitude de s’installer au wagon bar durant tout le trajet.

« On passe notre temps à toucher les gens et à être touchées par les gens, malgré notre volonté. L’enfer, c’est pour nous d’abord. Eux, ils voyagent une fois avec nous mais nous, c’est toute notre vie qu’on a à dealer avec notre volume. Partout on déborde, rien n’est fait pour nous et on nous le fait remarquer. », note Eva.

Il est clair que tout est fait pour rebuter la population. Le signal est fort : dans la norme de beauté, les femmes sont considérées comme des objets, en dehors de la norme de beauté, les femmes sont rejetées et méprisées. Moquées, harcelées. Gratuitement. Et ça, en période de confinement, on ne cesse de le rappeler.

RAS LA CULOTTE !

Le 9 avril, Olga Volfson, journaliste et militante féministe engagée contre la grossophobie, publie son billet d’humeur sur le site Terrafemina. Intitulé « Je suis grosse et je refuse d’être votre enfer de confinement », elle dénonce les multiples blagues grossophobes qui circulent depuis mi-mars, visant à faire rire, tout en nous faisant craindre de la prise de poids prévisible (ou non) lors du confinement.

Sur les réseaux sociaux, phrases, images, montages et autres s’interrogent sur l’apparence physique, principalement des femmes, à la sortie. Et ça bombarde de propositions de régimes, d’exercices à pratiquer au quotidien pour s’entretenir et garder la ligne. L’injonction à la minceur et au « corps parfait » s’immisce jusque dans l’intimité des foyers allant même jusqu’à écarter la gravité de la crise sanitaire.

Dans sa chronique, la journaliste relève qu’il y a des milliers de mort-e-s, des centaines et des centaines de malades sous assistance respiratoire, des manques de moyens matériels et financiers pour soutenir les soignant-e-s, que les plus précaires continuent d’aller travailler, que les travailleurs-euses du sexe crèvent de faim, que les sans-abris se prennent des amendes pour non respect du confinement, que les réfugié-e-s n’ont ni moyen de se prémunir du virus ni moyen de vivre dignement. Mais finalement, ce n’est pas là le souci majeur :

« Le vrai problème du confinement, ce sont tous ces vilains kilos que l’on va prendre pendant. Vous imaginez ? Si c’est pour ressembler au bonhomme Michelin une fois autorisé-e-s à profiter, enfin, de la saison du maillot de bain, à quoi bon survivre ? Heureusement que les influences et autres mèmeurs se sont lancé-e-s dans le concours de la blague la plus crassement grossophobe sur leurs réseaux sociaux afin de prévenir un grossissement généralisé de la population. Il ne faudrait surtout pas qu’on pense un instant qu’une pandémie planétaire puisse être plus grave qu’un manquement envers le sacro-saint culte de la minceur ! »

C’est oppressant et énergivore d’être confronté-e en permanence au rapport au corps maigre, mince, gros. Trop grosse, trop maigre, pas assez mince. Le corps d’une femme ne lui appartient jamais entièrement. Jamais pleinement. Le miroir reflète les millions de regards grossophobes qui se pose sur nos chairs et nos formes. Nos bourrelets et nos amas de peau. Nos vergetures et notre cellulite. Et ça nous bouffe du temps de cerveau.

L’obsession de ne pas avoir fait ce qu’il fallait, de ne pas avoir mangé correctement, de ne pas avoir remué sa graisse dans la journée. Ça envahit nos pensées, ça augmente notre culpabilité. Et oui, l’anxiété accroit les troubles alimentaires. C’est un cercle vicieux. Olga Volfson est furieuse et tape du poing sur la table, et ça fait du bien de nous remettre les idées en place :

« Mais ces gens qui plaisantent si bruyamment sur les kilos pris pendant le confinement et qui s’acharnent à communiquer sur le meilleur moyen de faire de cette épidémie un prétexte à maigrir, ont-iels pensé une seule seconde aux répercussions de leur inconséquence sur la vie des personnes grosses ? Nous ne sommes pas un chiffon rouge que l’on agite en guise de motivation à rester « fit ». Nous sommes des êtres humains aussi, avec plus de chair que d’os comparé à vous, certes. Et alors ? Nous avons autant le droit à la considération, au respect, à la dignité que vous. Et nous aimerions bien pouvoir prétendre au peu de tranquillité d’esprit qu’il est possible de grappiller en ce moment, sans être inlassablement réduit-e-s au statut d’épouvantail, pointé-e-s du doigt pour un oui et pour un non. »

PERSONNE NE VEUT GROSSIR

Les militantes le répètent : la grossophobie n’est pas l’éloge de l’obésité. Elles ne jugent pas non plus les personnes grosses souhaitant perdre du poids. Elles pointent les inégalités de traitement et dénoncent les actes, les attitudes et les discriminations qui s’abattent sur les femmes et les hommes en surpoids et au-delà. Elles font entendre leurs vécus et ressentis et se réapproprient leurs corps, qu’on leur confisque en raison de leur apparence physique.

Dans le livre « Gros » n’est pas un gros mot, Gras politique souligne qu’il existe également une différence au sein des gros-ses. Il y a les « bons gros », ceux que l’on tolère. Qui ont un motif acceptable. Comme les jeunes femmes ayant vécu un parcours de PMA. Les adolescent-e-s atteint-e-s de dérèglement hormonal. Là, on éprouve de l’empathie. Là, on va même jusqu’à dire « Toi, tu es gro-se, mais c’est pas pareil… ». Le fameux « pas pareil ».

On les distingue donc de celles et ceux que l’on imagine s’empiffrer tous les jours devant la télé, incapables de se mouvoir hors de son canapé. « Peut-être que cet obèse ne sort plus car la grossophobie latente est trop difficile à supporter. Personne ne désire être gros. Ce n’est jamais un choix conscient. Qui voudrait être l’objet de moquerie, de harcèlement, victime de discrimination ? La volonté n’entrera en jeu qu’au moment de s’accepter, éventuellement. », peut-on lire dans le bouquin.

Interrogée par Télérama, la psychanalyste Catherine Grangeard explique qu’il est compliqué de diverger des normes : « Soit vous êtes suffisamment solide pour les dénoncer et affirmer vos différences. Soit vous n’avez pas confiance en vous et vous vous reprochez de ne pas correspondre à ce que les autres attendent. Vous vous sentez alors incapable, minable. »

Interrogée par Télérama, la psychanalyste Catherine Grangeard explique qu’il est compliqué de diverger des normes : « Soit vous êtes suffisamment solide pour les dénoncer et affirmer vos différences. Soit vous n’avez pas confiance en vous et vous vous reprochez de ne pas correspondre à ce que les autres attendent. Vous vous sentez alors incapable, minable. »

La perte d’estime de soi, le manque de confiance, la peur d’être jugé-e, la peur d’être discriminé-e – des peurs basées sur l’expérience bien souvent – mènent au repli et à l’isolement, parfois à la dépression.

Les mouvements qui émergent depuis plusieurs années visant à photographier et poster nos bons petits plats très sains ont un effet pervers puisqu’ils participent souvent à culpabiliser, majoritairement, les femmes qui s’écartent de l’assiette radis, avocat, pousses de soja et salade verte.

Sans écarter les bienfaits sur le corps, sur la santé, sur le fait de se réapproprier notre alimentation, ces mouvements sont critiquables tant ils tendent à créer une obsession autour de la nourriture au lieu d’enrichir la notion de plaisir à manger. Ce que l’on appelle l’orthorexie conduit à être obnubilé-e par le fait d’ingérer une nourriture exclusivement saine et de rejeter systématiquement ce qui est perçu comme de la mal bouffe.

NAISSANCE DU BODY POSITIVE

Dans les années 90 nait le mouvement Body positive, prônant l’idée d’acceptation de tous les corps et englobant les questions de morphologie mais aussi de couleur de peau et de genre. Vient l’époque des Tumblr, sites sur lesquels on peut s’afficher épanoui-e-s dans nos corps quels qu’ils soient, puis l’époque des réseaux sociaux et du culte de l’image.

C’est là particulièrement, à la naissance d’Instagram notamment, que le mouvement prend encore plus d’ampleur. Tout en s’exposant à la grossophobie, encore moins contenue lorsque l’on se cache derrière son écran. L’idée est de briser les normes et les tabous, pour s’affranchir et s’émanciper des diktats de la beauté unique. Tous les corps sont les bons corps.

Il faut donc également casser le côté retouche de l’image, à travers des logiciels ou des filtres proposés par les applications. Se montrer tel que l’on est. Et même souligner tout ce qui relève soi-disant des imperfections. Bourrelets, cellulite, vergeture, poils, boutons, rougeurs… C’est désormais aux complexes d’avoir la vie dure. La honte doit changer de camp.

Pas si simple quand la société, au quotidien, a décidé de vous rappeler que vous ne correspondez pas à la norme. Que vous n’êtes même pas considéré-e entièrement comme un être humain. Parce que la grossophobie dépossède les personnes concernées de leur humanité.

Si le mouvement Body Positive aide et accompagne des femmes, principalement, et des hommes à mieux vivre avec leur corps. Tant mieux. C’est à prendre et à ne pas négliger. Chaque chemin est important. S’accepter soi est une étape cruciale. Sans doute la plus cruciale. Mais en parallèle, les mentalités doivent évoluer, les moyens doivent être mis en œuvre pour prendre en compte et en considération toutes les personnes, tous les corps, toutes les morphologies.

VALORISER TOUTES LES MORPHOLOGIES

Modèle plus size en amateur, Elisa a commencé par un concours de beauté. Pour se lancer un challenge et sortir de son quotidien de mère au foyer. À l’été 2017, elle déménage en Bretagne et continue de faire des défilés et des shooting photos.

« Ça m’a aidé à prendre confiance mais les concours de Miss ne sont pas mes valeurs. Il n’y a pas l’esprit de bienveillance et en fait, ce n’est pas encourageant. Les gens sont là pour valoriser leur concours, leur argent, etc. Il y a de plus en plus de concours qui se développent comme les Miss Curvy, Miss Ronde, etc. Mais c’était pas pour moi, j’ai arrêté fin 2017. », explique-t-elle.

Elle poursuit sa route en participant à des événements comme des salons par exemple. À cette époque, elle fait du 46 et constate qu’elle est bien reçue mais… « pour les robes de mariée par exemple, je pouvais en avoir une, là où ma collègue qui faisait du 38 pouvait en porter 4 ou 5. »

En mars 2018, Elisa décide de créer ses propres événements et ses propres défilés sans critères de taille, de poids, etc. en fondant l’association Les élégantes courbes. L’objectif : montrer qu’il existe une multitude de morphologies. « Et faire profiter les autres qui n’ont pas eu la même expérience que moi. Parfois, on est timide, on a peur de se montrer et puis l’effet groupe fait qu’on y va. Avant un défilé, on se prépare, on se lance et on ressent de la fierté de l’avoir fait. Ça donne envie de recommencer ! », précise Elisa.

Au sein de la structure, subsiste également la volonté d’accompagner les adhérentes dans l’acceptation et la valorisation de leurs corps. « Quand les filles me contactent pour participer à l’association, aux défilés et aux shooting, c’est l’occasion de discuter avec elles. Certaines veulent parler de leur rapport à leur corps, ont besoin d’être rassurées, encouragées. Ensuite, on a un groupe de discussion pour l’organisation des événements, chacune peut s’exprimer. Je tiens vraiment à ce que les femmes se sentent bien dans l’association, que l’on soit toujours dans un esprit de bienveillance. Ce n’est pas un concours de beauté ! », poursuit-elle.

Le public, composé d’ami-e-s et de membres des familles des modèles bénévoles, est très réceptif à leurs propositions. C’est une aubaine de pouvoir assister à des défilés durant lesquels il est possible de s’identifier à la mannequin :

« On a fait le choix de ne pas mettre de critères, il n’y a pas que des grandes tailles. On a aussi des femmes maigres. Quand on fait 1m50 et 40 kilos, on est complexées aussi. On a toutes des complexes qui viennent de la représentation des femmes. Ici, c’est le vrai, la vie, le réel. »

L’accompagnement à l’acceptation de son corps et la valorisation de toutes les morphologies sont les deux missions phares de l’association. « Nous ne sommes pas là pour représenter des marques. Nos créateurs comprennent notre but et respectent notre charte. », insiste-t-elle.

Parce qu’il persiste également une problématique autour de l’habillement. Trouver un vêtement adapté à sa taille et à sa morphologie n’est pas tache aisée lorsque l’on dépasse le 44 ou le 46. Elisa le sait pertinemment : « J’ai fait le yoyo toute ma vie. A 18 ans, j’étais anorexique et puis j’ai pris du poids, obligée de porter des sacs à patate car je n’avais pas les sous pour acheter des tenues adaptées. Au niveau tarif, les habits ne sont pas abordables. Quand on a des revenus moyens, que l’on a des enfants, etc. ce n’est pas évident. À Paris, il y a plus de boutiques mais ici, on se rabat vite vers des sites internet anglo-saxons. Malgré tout, il y a des créateurs qui font des efforts évidemment. Mais dans l’association, les tenues restent secondaires. »

Parce qu’il persiste également une problématique autour de l’habillement. Trouver un vêtement adapté à sa taille et à sa morphologie n’est pas tache aisée lorsque l’on dépasse le 44 ou le 46. Elisa le sait pertinemment : « J’ai fait le yoyo toute ma vie. A 18 ans, j’étais anorexique et puis j’ai pris du poids, obligée de porter des sacs à patate car je n’avais pas les sous pour acheter des tenues adaptées. Au niveau tarif, les habits ne sont pas abordables. Quand on a des revenus moyens, que l’on a des enfants, etc. ce n’est pas évident. À Paris, il y a plus de boutiques mais ici, on se rabat vite vers des sites internet anglo-saxons. Malgré tout, il y a des créateurs qui font des efforts évidemment. Mais dans l’association, les tenues restent secondaires. »

L’an dernier, elle a participé à un happening Body Positive, organisé par la mannequin grande taille Georgia Stein. « Le but n’est pas le même que celui des Élégantes courbes, c’est plus militant. Ça permet de faire bouger les médias. », commente-t-elle. Faire bouger peut-être aussi les agences de mannequinat…

« On est trop abreuvées de squelettes dans les médias, les concours de beauté, les salons, etc. Personnellement, depuis que je fais des défilés, je prends confiance en moi. Et pourtant, j’ai 37 ans et 4 enfants. Mais ça me procure des sensations qui restent en moi, notamment la sensation d’avoir relever le challenge que je m’étais lancée. », conclut-elle.

DES EFFETS TRÈS POSITIFS

Marie a connu Elisa par son travail, à l’espace textile et bijouterie d’une grande surface. Elle lui a proposé de défiler. Ce qu’elle apprécie particulièrement dans l’association, c’est l’ambiance et la bienveillance. « Ici, pas de regards en coin. », nous dit-elle. Elles ont toutes des rondeurs ou de maigreurs, elles sont là pour valoriser leurs corps, souvent oubliés ou méprisés.

« Ça m’a beaucoup apporté, m’a permis de me sentir plus à l’aise et de porter des habits que je n’aurais jamais porté. Ça donne une autre vision des corps des femmes. », poursuit-elle. Quand on lui parle du défilé de Chanel qui crée l’émulation avec un mannequin en taille 40, elle nous répond : « C’est se foutre de la gueule du monde. »

Dans sa famille, sa mère, ses grands-mères et sa sœur ont des rondeurs. « Moi, j’ai des rondeurs et je n’ai pas de problème de santé. Oui, des filles en ont et il faut faire attention quand ça touche la santé. Personnellement, je n’ai pas spécialement souffert de mes rondeurs. Oui, avant j’avais des complexes parce que je suis cambrée et mes fesses ressortaient. J’ai rencontré un homme qui faisait des photos de charme et j’ai pris conscience de ce que pouvait être mon corps et que mes courbes sont belles. C’est vrai que le regard de l’autre permet d’accepter. Quand on fait des photos et des défilés, on est soumises au regard des autres. Quand on met les photos sur Facebook, on prend le risque d’avoir des commentaires désobligeants. Mais la plupart des retours sont des encouragements. », indique Marie.

Pour elle, faire un défilé avec des femmes et des hommes aux morphologies différentes participe à changer le regard que l’on porte sur les corps : « Et puis, les gens voient que l’on défile dans la bonne humeur. Alors, on n’est pas des pros mais on est dans la bonne humeur ! Ça m’enrichit énormément. C’est très intéressant, ça offre une ouverture d’esprit. On a des particularités, on se complimente, ça fait du bien et ça rassure. Ça aide beaucoup de filles. Quand on se sent bien dans son corps, ça se voit rapidement. Les autres ne peuvent que se dire « elle assume », un point c’est tout. Chacun-e réagit à sa façon bien sûr. Arrivée à bientôt 60 ans, personnellement, je me sens bien. Qu’on me dise que je suis grosse ne va pas me faire déprimer ! »

UNE FEMME LIBRE, HEUREUSE, CÉLIBATAIRE, QUI ASSUME SON CORPS

Zorica est elle aussi très positive à ce sujet. Aujourd’hui. Car cela n’a pas toujours été le cas. « J’ai toujours été rondouillette et il y a eu des périodes où j’ai mis le doigt dans l’anorexie. Et bien, je n’étais pas plus heureuse quand j’étais maigre… Maintenant, j’assume qui je suis, j’assume mes rondeurs. Je ne veux plus lutter avec mon corps. », s’enthousiasme-t-elle.

Elle a à plusieurs reprises tenté des régimes. Ça ne marchait pas, elle reprenait du poids en arrêtant. Par deux fois, elle a eu « des accidents de vie », selon ses dires : 35 kilos perdus en un peu plus de 4 mois. « Là, le corps se bloque de tout. On ne peut plus rien faire du tout. La descente aux enfers est dangereuse. D’abord, ça rend euphorique de perdre du poids, ensuite, le corps nous dit stop. C’est compliqué le poids dans le plus ou dans le moins. On m’a forcée après ça à reprendre du poids. », nous explique Zorica.

Dans son entourage, Laëtitia est adhérente de l’association Les élégantes courbes. Elle lui en parle. Zorica se dit pourquoi pas, elle aime l’idée d’aller à l’encontre des diktats. « Je suis mère de 4 enfants. Mon fils a un poids « normal ». Mes jumelles ont 14 ans. À un moment, entre copines, elles allaient essayer les fringues et une des copines a dit à une de mes filles qu’elle était trop ronde. Hop, elles arrêtent de manger. Du coup, je surveille, je force un peu à manger. Je sais qu’à cet âge-là, c’est difficile de ne pas se comparer. Je pense que c’est plus facile à mon âge, avec l’expérience et le recul. Mais je vois bien, ma grande fille a 20 ans. Elle a toujours souffert d’un surpoids. Là, ça y est, elle commence à accepter son poids et sa morphologie. Oui, on plait comme on est ! Il faut s’accepter et accepter le regard des autres. Ce n’est pas toujours facile parce que quand on fait les magasins, c’est hyper difficile de se dire que les tailles s’arrêtent au 44. Même si aujourd’hui, on peut déjà mieux s’habiller qu’il y a 10 ou 15 ans. On n’est plus obligées de s’habiller comme un sac ou une mamie. Y a une évolution dans les mentalités quand même. »

Elle a parcouru du chemin Zorica quant au rapport qu’elle entretient avec son corps. Elevée par des parents immigrés, originaires d’ex-Yougoslavie, elle a été nourrie à la culture du bien et du beaucoup mangé. Elle n’a jamais été privée de nourriture, au contraire, on l’a toujours incitée :

Elle a parcouru du chemin Zorica quant au rapport qu’elle entretient avec son corps. Elevée par des parents immigrés, originaires d’ex-Yougoslavie, elle a été nourrie à la culture du bien et du beaucoup mangé. Elle n’a jamais été privée de nourriture, au contraire, on l’a toujours incitée :

« En Croatie, on fait à manger à outrance. Quand la maitresse de maison prépare à manger, c’est une offense si les plats sont vides, ça veut dire qu’il n’y avait pas assez. » Elle a été mariée à un homme qui la critiquait pour son poids, pour ses rondeurs. Avec le temps, elle se dit que ce n’était pas le bon, qu’il n’aurait jamais dû se comporter comme ça. Maintenant, son corps ne veut plus rien savoir :

« J’arrête de culpabiliser et déjà, ça me fait du bien. De toute manière, le stress, l’angoisse, le fait de se restreindre, ça n’aide pas. Le corps fait des réserves. Les élégantes courbes, j’y adhère depuis peu mais j’adhère vraiment à leurs valeurs. Le 8 mars dernier, c’était la première fois que je défilais. Et on m’a dit que j’étais à l’aise et que j’étais belle. Ça me plait de montrer qu’on peut être heureuse sans être habillée dans du 38. Ça booste et je me suis sentie belle. On est belles ! Je suis heureuse comme je suis, je m’affirme et puis merde ! »

Elle a particulièrement envie de mettre son expérience à profit de ses enfants. Pour qu’il et elles se sentent bien dans leur corps. Elle le dit et le redit :

« Je me suis libérée des diktats de la mode. L’acceptation permet de mieux vivre. Je suis une femme heureuse, libre, célibataire qui assume son corps ! »

MANGER, BOUGER. MAIS ENCORE ?

Daria Marx le scande elle aussi haut et fort : « Je n’en peux plus qu’on parle de l’obésité en terme de régimes et de sport. Qu’on me résume à ce qui rentre dans ma bouche et aux nombres de pas que je fais chaque jour. Qu’on parle des vraies causes de l’obésité !!! La précarité, els abus dans l’enfance, etc. On n’en parle jamais parce que ça couterait trop cher au gouvernement la prise en charge thérapeutique, les aides, l’éducation alimentaire dans les familles et les écoles, etc. Ça coûte beaucoup plus cher que d’écrire « Manger, bouger » en bas des pubs. » Oui, ça coûte moins cher mais ce n’est pas suffisant. Largement pas.

« Je ne veux plus m’excuser d’exister. Mon corps est très gros, différent, mais rien ne m’empêchera de l’aimer. Il me porte et aujourd’hui nous avons fait la paix. Nous, les gros et les grosses, allons continuer à vivre, à prendre la place qui nous revient, à nous battre contre les discriminations que nous subissons. Certains d’entre nous maigriront, d’autres pas. Mais ce n’est pas ça qui déterminera la réussite de nos vies. Le bonheur ne se mesure au nombre de kilos perdus. Notre corps est un champ de bataille, nous réclamons un armistice, un peu de paix pour être heureux et l’égalité pour avoir les mêmes chances. Si vous nous croisez dans la rue, ne pensez plus qu’on est fainéants ou idiots. Nous sommes vivants. »

Il n’y a aucun doute, l’injonction à la minceur est une plaie pour la majeure partie de la population enfermée dans l’idée que pour être heureux-euse, il faut atteindre absolument cette norme qui finalement n’est en rien représentative. Et le pire, c’est ce qu’elle nous entraine à faire, créant de la grossophobie et de la grossophobie intégrée. Mais le corps parfait n’existe pas et il est plus que temps de revoir nos copies sur ce que nous jugeons « hors norme » à propos des corps. Et d’écouter, sans minorer, banaliser ou juger les personnes concernées.

« Face aux violences, notre silence les arrange, notre colère les dérange » Le ton est donné face à cette grande banderole qui trône en tête de cortège, en étendard et symbole du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences à l’encontre des personnes sexisées. Samedi 23 novembre, elles étaient des milliers, personnes concernées et allié-es, à se rassembler partout en France, pour faire entendre leurs voix et leurs colères et ensemble dénoncer les violences sexistes et sexuelles.

« Face aux violences, notre silence les arrange, notre colère les dérange » Le ton est donné face à cette grande banderole qui trône en tête de cortège, en étendard et symbole du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences à l’encontre des personnes sexisées. Samedi 23 novembre, elles étaient des milliers, personnes concernées et allié-es, à se rassembler partout en France, pour faire entendre leurs voix et leurs colères et ensemble dénoncer les violences sexistes et sexuelles. « Contre le patriarcat, riposte féministe ! », « Réarmement féministe », « Not all men – 95% », « Pour le sang et la douleur on a déjà nos règles » ou encore « J’avais 10 ans et 17 ans » Elles sont nombreuses les pancartes ce jour-là, à côtoyer les chants, les percussions et les vibrations du sol, au rythme d’une marche placée sous le signe de la combattivité, de la rage, de la joie militante et de l’espoir. Parmi les slogans emblématiques, « la honte doit changer de camp » revient comme un fil rouge, en écho à l’actualité brûlante du procès des viols de Mazan. Mais aussi des affaires et scandales qui se multiplient à vitesse historique (Bedos, Depardieu, Plaza, Doillon, Jacquot, Nekfeu, Naps, Abbé Pierre…)

« Contre le patriarcat, riposte féministe ! », « Réarmement féministe », « Not all men – 95% », « Pour le sang et la douleur on a déjà nos règles » ou encore « J’avais 10 ans et 17 ans » Elles sont nombreuses les pancartes ce jour-là, à côtoyer les chants, les percussions et les vibrations du sol, au rythme d’une marche placée sous le signe de la combattivité, de la rage, de la joie militante et de l’espoir. Parmi les slogans emblématiques, « la honte doit changer de camp » revient comme un fil rouge, en écho à l’actualité brûlante du procès des viols de Mazan. Mais aussi des affaires et scandales qui se multiplient à vitesse historique (Bedos, Depardieu, Plaza, Doillon, Jacquot, Nekfeu, Naps, Abbé Pierre…)  Sans oublier qu’une femme est tuée tous les 2 à 3 jours par son partenaire ou ex-partenaire, que 94 000 femmes sont victimes de viol ou tentative de viol par an en France ou encore que plus de 270 000 personnes subissent des violences conjugales. Elle poursuit : « Des millions de femmes, ici et partout dans le monde, souffrent en silence. Les violences brisent des vies et défigurent des sociétés. »

Sans oublier qu’une femme est tuée tous les 2 à 3 jours par son partenaire ou ex-partenaire, que 94 000 femmes sont victimes de viol ou tentative de viol par an en France ou encore que plus de 270 000 personnes subissent des violences conjugales. Elle poursuit : « Des millions de femmes, ici et partout dans le monde, souffrent en silence. Les violences brisent des vies et défigurent des sociétés. »  « Nous devons regarder vers l’avenir. Qu’allons-nous laisser ? Une société où les violences sexistes et sexuelles continueront de se répandre ou un monde où l’égalité, la dignité et le respect régneront pour toutes les femmes et les filles ? Le chemin reste semé d’embuches mais il est essentiel que nous poursuivions le combat. Pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour toutes celles qui, par peur ou honte, n’osent pas encore parler. »

« Nous devons regarder vers l’avenir. Qu’allons-nous laisser ? Une société où les violences sexistes et sexuelles continueront de se répandre ou un monde où l’égalité, la dignité et le respect régneront pour toutes les femmes et les filles ? Le chemin reste semé d’embuches mais il est essentiel que nous poursuivions le combat. Pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour toutes celles qui, par peur ou honte, n’osent pas encore parler. »

« C’est une histoire qui me posait un grand problème quand j’étais ado. Cette rivalité entre les personnages féminins… Je ne comprenais pas Athéna, elle, la déesse de la sagesse, si bienveillante d’habitude. Pourquoi aurait-elle eu un geste si violent envers une victime de viol ? »

« C’est une histoire qui me posait un grand problème quand j’étais ado. Cette rivalité entre les personnages féminins… Je ne comprenais pas Athéna, elle, la déesse de la sagesse, si bienveillante d’habitude. Pourquoi aurait-elle eu un geste si violent envers une victime de viol ? »  Noémie Fachan expose une galerie de personnages variés, pluriels, multiples et singuliers, dont le commun repose sur la parentalité et ses injonctions. Des injonctions régies par une norme patriarcale dans une société binaire basée sur la performance hétéro (dans le couple, au travail, dans la parentalité, etc.) : la famille se constitue d’un papa, d’une maman et au moins d’un enfant.

Noémie Fachan expose une galerie de personnages variés, pluriels, multiples et singuliers, dont le commun repose sur la parentalité et ses injonctions. Des injonctions régies par une norme patriarcale dans une société binaire basée sur la performance hétéro (dans le couple, au travail, dans la parentalité, etc.) : la famille se constitue d’un papa, d’une maman et au moins d’un enfant.  « L’idée, c’est d’ouvrir les imaginaires. J’ai dessiné un couple avec un homme enceint parce que, quand on n’a pas des personnes queer dans son entourage, on ne sait pas que des gens peuvent être enceints sans être des femmes », souligne Noémie Fachan dont l’objectif est bien de « sensibiliser les personnes qui n’ont pas les informations », de « soulever des questions et se familiariser avec les discriminations qui ne nous concernent pas » et surtout pas « de faire un guide sur la parentalité ».

« L’idée, c’est d’ouvrir les imaginaires. J’ai dessiné un couple avec un homme enceint parce que, quand on n’a pas des personnes queer dans son entourage, on ne sait pas que des gens peuvent être enceints sans être des femmes », souligne Noémie Fachan dont l’objectif est bien de « sensibiliser les personnes qui n’ont pas les informations », de « soulever des questions et se familiariser avec les discriminations qui ne nous concernent pas » et surtout pas « de faire un guide sur la parentalité ».  Les concerné-es, nous montre Noémie Fachan, s’impliquent en général corps et âme dans ces nouvelles missions et s’investissent durement pour parvenir à embrasser cette image d’Épinal. Mais dans la réalité, dans les méandres d’un quotidien trop chargé, la plupart d’entre elles échouent. Des mauvaises mères ? La réponse est simple pour Aurélia Blanc :

Les concerné-es, nous montre Noémie Fachan, s’impliquent en général corps et âme dans ces nouvelles missions et s’investissent durement pour parvenir à embrasser cette image d’Épinal. Mais dans la réalité, dans les méandres d’un quotidien trop chargé, la plupart d’entre elles échouent. Des mauvaises mères ? La réponse est simple pour Aurélia Blanc :

Pour parler d’elles, pour parler d’autres femmes. Pour créer la rencontre, provoquer les discussions et les échanges, favoriser la prise de conscience. « Avoir un plateau composé exclusivement de femmes, c’est possible. La non mixité, ça interroge les gens alors que quand il s’agit de plateaux composés uniquement d’hommes, on ne se pose pas la question… À un moment, il faut faire des efforts pour tendre vers une parité systématique dans les événements et ça passe par des événements comme Visibles. », analyse Fanny Dufour, faisant référence, entre autres, aux conférences TedX, qu’elle a présidé à Rennes pendant plusieurs années. Prendre la licence TedX Women, elle y a pensé.

Pour parler d’elles, pour parler d’autres femmes. Pour créer la rencontre, provoquer les discussions et les échanges, favoriser la prise de conscience. « Avoir un plateau composé exclusivement de femmes, c’est possible. La non mixité, ça interroge les gens alors que quand il s’agit de plateaux composés uniquement d’hommes, on ne se pose pas la question… À un moment, il faut faire des efforts pour tendre vers une parité systématique dans les événements et ça passe par des événements comme Visibles. », analyse Fanny Dufour, faisant référence, entre autres, aux conférences TedX, qu’elle a présidé à Rennes pendant plusieurs années. Prendre la licence TedX Women, elle y a pensé.

L’occasion de valoriser toutes celles qui l’ouvrent, toutes celles qui disent et toutes celles qui permettent de parler. Et c’est ainsi que dans l’espace Lauren Bastide a lieu la conférence réunissant Marine Beccarelli, historienne et co-créatrice de la série radiophonique Laisse parler les femmes, diffusée sur France Culture, et Aurélie Fontaine, journaliste et fondatrice du podcast Breton-nes et féministes. Toutes les deux expriment « l’aspect parisiano-centré » des médias. Et évoquent « le manque de parole de l’ordinaire. » Alors, Marine Beccarelli et 3 consœurs sont parties à travers la France, en milieu urbain comme en milieu rural, à la rencontre des femmes du quotidien :

L’occasion de valoriser toutes celles qui l’ouvrent, toutes celles qui disent et toutes celles qui permettent de parler. Et c’est ainsi que dans l’espace Lauren Bastide a lieu la conférence réunissant Marine Beccarelli, historienne et co-créatrice de la série radiophonique Laisse parler les femmes, diffusée sur France Culture, et Aurélie Fontaine, journaliste et fondatrice du podcast Breton-nes et féministes. Toutes les deux expriment « l’aspect parisiano-centré » des médias. Et évoquent « le manque de parole de l’ordinaire. » Alors, Marine Beccarelli et 3 consœurs sont parties à travers la France, en milieu urbain comme en milieu rural, à la rencontre des femmes du quotidien :

Elisabeth Seuzaret et Odoneila Tovohaly ont postulé au même service civique à la suite de leur licence de sociologie et ont intégré ensemble l’équipe d’Unis-Cité Bretagne, structure qui organise et promeut les services volontaires des jeunes. La mission : créer son propre projet solidaire. « On était toutes les deux sur la thématique du féminisme. Moi, à travers un podcast et Elisabeth, à travers l’éducation. », signale Odoneila.

Elisabeth Seuzaret et Odoneila Tovohaly ont postulé au même service civique à la suite de leur licence de sociologie et ont intégré ensemble l’équipe d’Unis-Cité Bretagne, structure qui organise et promeut les services volontaires des jeunes. La mission : créer son propre projet solidaire. « On était toutes les deux sur la thématique du féminisme. Moi, à travers un podcast et Elisabeth, à travers l’éducation. », signale Odoneila.

Masturbation collective devant des magazines pornos, cohabitation paradoxale entre le rejet de l’homosexualité et la fascination pour des hommes virils en mini shorts et sueur, atrophie des émotions dès le plus jeune âge avec l’injonction « Sois un homme mon fils », honte intégrée de jouer avec des poupées… La masculinité hégémonique se fabrique en opposition à la féminité et dans le mépris de tout ce qui s’en approche.

Masturbation collective devant des magazines pornos, cohabitation paradoxale entre le rejet de l’homosexualité et la fascination pour des hommes virils en mini shorts et sueur, atrophie des émotions dès le plus jeune âge avec l’injonction « Sois un homme mon fils », honte intégrée de jouer avec des poupées… La masculinité hégémonique se fabrique en opposition à la féminité et dans le mépris de tout ce qui s’en approche.

Dans les musiques actuelles et les musiques traditionnelles, on retrouve les plus grosses inégalités avec des chiffres choquants : sur 562 concerts étudiés, 3 se sont déroulés sans aucun homme et 71 sans aucune femme. Soit 12,5% des concerts sans femmes.

Dans les musiques actuelles et les musiques traditionnelles, on retrouve les plus grosses inégalités avec des chiffres choquants : sur 562 concerts étudiés, 3 se sont déroulés sans aucun homme et 71 sans aucune femme. Soit 12,5% des concerts sans femmes.

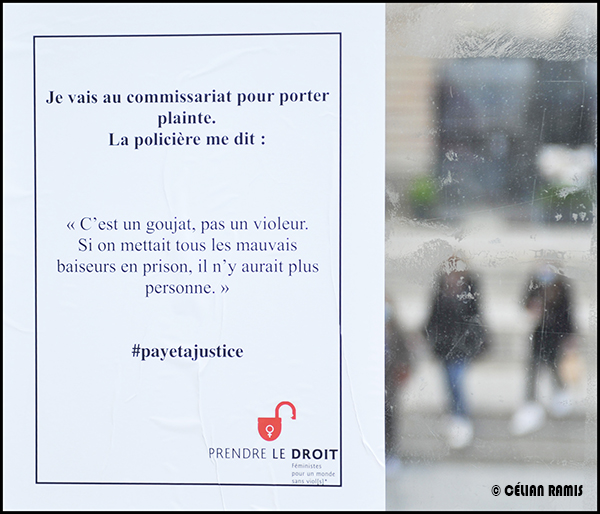

Et puis, dans certains cas, on défend l’accusé : « Vous savez, c’est sérieux, il risque la prison. Sa vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes sure de vouloir continuer ? » ou encore « Il va se marier dans deux mois. Vous voulez lui gâcher la vie ou quoi ? Vous avez une idée du prix du traiteur ? »

Et puis, dans certains cas, on défend l’accusé : « Vous savez, c’est sérieux, il risque la prison. Sa vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes sure de vouloir continuer ? » ou encore « Il va se marier dans deux mois. Vous voulez lui gâcher la vie ou quoi ? Vous avez une idée du prix du traiteur ? »

Les modèles s’avancent d’un pas énergique, posent d’un côté, puis de l’autre, et repartent. Avec le sourire, pour la majorité. Ici, les participant-e-s ne valorisent pas seulement les bijoux et les vêtements portés. Elles valorisent également la diversité des morphologies. Un défilé de mode sans critères dans lequel se mélangent des femmes racisées, des femmes blanches et quelques hommes, de tout âge, de toute taille et de tout poids.

Les modèles s’avancent d’un pas énergique, posent d’un côté, puis de l’autre, et repartent. Avec le sourire, pour la majorité. Ici, les participant-e-s ne valorisent pas seulement les bijoux et les vêtements portés. Elles valorisent également la diversité des morphologies. Un défilé de mode sans critères dans lequel se mélangent des femmes racisées, des femmes blanches et quelques hommes, de tout âge, de toute taille et de tout poids. C’est dans cette même époque qu’apparaissent véritablement les régimes alimentaires et que l’on essaye à tout prix de ressembler aux stars hollywoodiennes qui, aujourd’hui encore, sont symboles de femmes pulpeuses aux formes sensuelles. On reste toujours dans une norme sexualisante tant qu’on ne dépasse pas le léger surpoids.

C’est dans cette même époque qu’apparaissent véritablement les régimes alimentaires et que l’on essaye à tout prix de ressembler aux stars hollywoodiennes qui, aujourd’hui encore, sont symboles de femmes pulpeuses aux formes sensuelles. On reste toujours dans une norme sexualisante tant qu’on ne dépasse pas le léger surpoids. Une jeune fille de 11 ans se rend à l’école. Depuis la maternelle, les autres enfants la traitent de grosse, de bibendum, de marshmallow, de gros tas. « C’est parce qu’elle bouffe trop qu’elle est une grosse baleine. » En EPS, elle est la dernière choisie. Elle est, comme elle le dit, imposée aux autres. Son prof de sport pense qu’elle est fainéante alors que courir lui ferait du bien, affirme-t-il.

Une jeune fille de 11 ans se rend à l’école. Depuis la maternelle, les autres enfants la traitent de grosse, de bibendum, de marshmallow, de gros tas. « C’est parce qu’elle bouffe trop qu’elle est une grosse baleine. » En EPS, elle est la dernière choisie. Elle est, comme elle le dit, imposée aux autres. Son prof de sport pense qu’elle est fainéante alors que courir lui ferait du bien, affirme-t-il.

La vie sentimentale et sexuelle peut également être ébranlée, à l’instar de l’estime et de la confiance en soi. Crystal, une amie de Daria, confie qu’elle était persuadée de vivre seule toute sa vie, au point d’envisager d’être nonne. Daria, qui avoue ne pas avoir de complexe dans l’intimité, fait part de relations toxiques dans lesquelles elle s’est laissée enfermée parce qu’elle est grosse et qu’elle a pensé que c’était déjà bien qu’un homme soit avec elle.

La vie sentimentale et sexuelle peut également être ébranlée, à l’instar de l’estime et de la confiance en soi. Crystal, une amie de Daria, confie qu’elle était persuadée de vivre seule toute sa vie, au point d’envisager d’être nonne. Daria, qui avoue ne pas avoir de complexe dans l’intimité, fait part de relations toxiques dans lesquelles elle s’est laissée enfermée parce qu’elle est grosse et qu’elle a pensé que c’était déjà bien qu’un homme soit avec elle.

Interrogée par Télérama, la psychanalyste Catherine Grangeard explique qu’il est compliqué de diverger des normes : « Soit vous êtes suffisamment solide pour les dénoncer et affirmer vos différences. Soit vous n’avez pas confiance en vous et vous vous reprochez de ne pas correspondre à ce que les autres attendent. Vous vous sentez alors incapable, minable. »

Interrogée par Télérama, la psychanalyste Catherine Grangeard explique qu’il est compliqué de diverger des normes : « Soit vous êtes suffisamment solide pour les dénoncer et affirmer vos différences. Soit vous n’avez pas confiance en vous et vous vous reprochez de ne pas correspondre à ce que les autres attendent. Vous vous sentez alors incapable, minable. » Parce qu’il persiste également une problématique autour de l’habillement. Trouver un vêtement adapté à sa taille et à sa morphologie n’est pas tache aisée lorsque l’on dépasse le 44 ou le 46. Elisa le sait pertinemment : « J’ai fait le yoyo toute ma vie. A 18 ans, j’étais anorexique et puis j’ai pris du poids, obligée de porter des sacs à patate car je n’avais pas les sous pour acheter des tenues adaptées. Au niveau tarif, les habits ne sont pas abordables. Quand on a des revenus moyens, que l’on a des enfants, etc. ce n’est pas évident. À Paris, il y a plus de boutiques mais ici, on se rabat vite vers des sites internet anglo-saxons. Malgré tout, il y a des créateurs qui font des efforts évidemment. Mais dans l’association, les tenues restent secondaires. »

Parce qu’il persiste également une problématique autour de l’habillement. Trouver un vêtement adapté à sa taille et à sa morphologie n’est pas tache aisée lorsque l’on dépasse le 44 ou le 46. Elisa le sait pertinemment : « J’ai fait le yoyo toute ma vie. A 18 ans, j’étais anorexique et puis j’ai pris du poids, obligée de porter des sacs à patate car je n’avais pas les sous pour acheter des tenues adaptées. Au niveau tarif, les habits ne sont pas abordables. Quand on a des revenus moyens, que l’on a des enfants, etc. ce n’est pas évident. À Paris, il y a plus de boutiques mais ici, on se rabat vite vers des sites internet anglo-saxons. Malgré tout, il y a des créateurs qui font des efforts évidemment. Mais dans l’association, les tenues restent secondaires. » Elle a parcouru du chemin Zorica quant au rapport qu’elle entretient avec son corps. Elevée par des parents immigrés, originaires d’ex-Yougoslavie, elle a été nourrie à la culture du bien et du beaucoup mangé. Elle n’a jamais été privée de nourriture, au contraire, on l’a toujours incitée :

Elle a parcouru du chemin Zorica quant au rapport qu’elle entretient avec son corps. Elevée par des parents immigrés, originaires d’ex-Yougoslavie, elle a été nourrie à la culture du bien et du beaucoup mangé. Elle n’a jamais été privée de nourriture, au contraire, on l’a toujours incitée :

« On avait déjà organisé une mobilisation il y a trois ans par rapport à la situation en Pologne. On constate que rien n’a bougé. Ça s’enlise même. », déclare les militant-e-s d’Iskis qui ont organisé cette action à l’appel de Solidarités LGBTI+ Pologne, dont l’association a rejoint le mouvement. « On n’en peut plus de ce silence ! », poursuivent-iels.

« On avait déjà organisé une mobilisation il y a trois ans par rapport à la situation en Pologne. On constate que rien n’a bougé. Ça s’enlise même. », déclare les militant-e-s d’Iskis qui ont organisé cette action à l’appel de Solidarités LGBTI+ Pologne, dont l’association a rejoint le mouvement. « On n’en peut plus de ce silence ! », poursuivent-iels.