Célian Ramis

Lesbiennes, les invisibles ?

Quand on pense à la Marche des fiertés, on imagine les rues de Rennes se tapisser des couleurs du drapeau arc-en-ciel, on voit une marée humaine prendre quartiers place de la mairie et sur l’esplanade Charles de Gaulle et on sent un vent de liberté s’élever dans les airs de la capitale bretonne. Et si la manifestation prend des allures colorées et festives, elle n’en est pas moins militante et porte à plusieurs voix les revendications des personnes LGBTI – lesbienne, gay, bi, trans et intersexe. Le 7 juin, le Centre GLBT de Rennes, les associations adhérentes, les militantes et militants ainsi que chaque personne souhaitant prendre part à l’événement, marcheront fièrement dans le centre-ville rennais afin de lancer leur message affilié aux principes de liberté et d’égalité pour toutes et tous. Un peu plus d’un an après la promulgation de loi Taubira – publiée au Journal Officiel le 18 mai 2013 - sur le Mariage pour tous et quelques semaines après le retrait officiel d’une promesse de campagne, de François Hollande, autour de la PMA – qui ne figurera pas dans la loi sur la famille et qui ne devrait finalement pas être portée devant le Parlement lors de ce mandat socialiste – dans quel état d’esprit se déroulera cette Marche des Fiertés 2014 ? YEGG a voulu connaître l’avis des femmes lesbiennes à Rennes, qui semblent souffrir de plusieurs types de discriminations.

Si les femmes représentent le sexe inférieur, le deuxième sexe comme l’a défini Simone de Beauvoir en 1949 dans son essai philosophique et féministe Le deuxième sexe, « les lesbiennes et les bisexuelles cumulent, elles, le fait d’être homos ET femmes », expliquent Aurore Malinet et Audrey Moullec, membres du CA du Centre GLBT de Rennes, à l’initiative – avec Orianne Siret – des Ladies Meeting organisés les 1ers et 3èmes dimanches de chaque mois au local de l’association. Alors l’union de deux personnes de « catégorie deuxième sexe » constituerait-elle le quatrième sexe ?

« Dans un groupe hétéro, j’ai déjà entendu dire : « Toi, tu n’es pas une vraie fille » », nous précise Aurore, qui milite pour la déconstruction des idées reçues. Elle a les cheveux longs, assume sa féminité et son homosexualité. De quoi semer la zizanie dans certains esprits étroits pour qui une lesbienne porte son orientation sexuelle sur le visage. Un visage aux traits masculins assorti d’une attitude à la garçonne. « Les gens ont du mal à comprendre que l’on puisse avoir envie de mettre des mini-jupes et des doigts à une fille », lance Océanerosemarie, auteure, chanteuse et comédienne qui a co-signé, avec Sandrine Revel, la bande-dessinée La lesbienne invisible, dont elle a également tiré un one-woman-show. Dans ce spectacle, elle brise les tabous et les stéréotypes, parle sans langue de bois de sexualité féminine et dénonce les comportements hétérocentrés (qui considèrent que l’hétérosexualité représente la norme).

Ce dimanche après-midi, une dizaine de femmes est réunie dans le local du CGLBT, à quelques mètres du métro Villejean. Autour d’un thé, d’un café, de gourmandises salées et sucrées, elles échangent autour de la préparation des sushis, des makis, de la féminisation des termes et des différentes catégories désignant l’orientation sexuelle. Elles s’interrogent également sur la différence entre les associations homos et les associations féministes. « Je suis venue ici car je suis homo, ça m’a suffit pour venir mais je pense que les féministes ont plus de mal à faire venir les gens », explique l’une des femmes. « C’est comme partout, tu viens mais si l’ambiance ne te plait pas, tu vas t’en aller », lui répond une autre. La discussion se poursuit pendant plusieurs minutes, se prolonge et prend parfois des chemins de traverse, passant d’un sujet à un autre aux grés des envies des participantes.

« Nous avons lancé les Ladies Meeting il y a environ un an car nous voulions que les femmes – qui aiment les femmes ou qui se posent des questions – puissent avoir un moment entre elles. Pour partager, échanger, en toute convivialité ! »

Audrey Moullec, membre du CA du CGLBT, à l'initiative des Ladies meeting.

« Et en toute sécurité », ajoute Aurore. Pouvoir parler librement, de son orientation sexuelle, de ses doutes, ses appréhensions, son cheminement personnel. « On lance parfois des débats, en fonction de l’actualité ou non. Sinon, ce sont les personnes présentes qui amènent des sujets sur le tapis. On joue parfois à des jeux de société et on va souvent au cinéma après, mais pas qu’entre femmes », précise la jeune femme, qui a fait son coming-out il y a 3 ans environ. « J’ai mis quasiment un an à le dire. J’étais épuisée, j’avais peur des réactions et puis j’ai fini par l’annoncer. Ma mère a un peu plus de mal à l’accepter mais en règle générale ça s’est bien passé », nous dit-elle.

RECRUDESCENCE D'ACTES HOMOPHOBES

Si on se figure que l’homosexualité féminine est plus facile à assumer et à accepter, il n’en est pas moins difficile de l’annoncer à sa famille, ses proches et son entourage qui peuvent adopter des réactions surprenantes, insoupçonnées et blessantes. Chaque année, SOS Homophobie publie un rapport détaillé sur l’homophobie en France, à télécharger gratuitement sur leur site Internet. Basé principalement sur les témoignages reçus par l’association au cours de l’année 2013, le rapport sur l’homophobie 2014 révèle une recrudescence d’actes homophobes, biphobes et transphobes. L’an dernier, 3 517 témoignages ont été recueillis par la structure qui note à la fois une « libération de la parole homophobe mais également une libération de la parole des victimes », nous a-t-on expliqué par téléphone. Un mal pour un bien ? Pas tout à fait. Jamais l’association n’avait comptabilisé autant de récits oraux – malgré l’augmentation des faits dénoncés : de 365 en 1997 à 1 977 en 2012 – ce qui souligne un élément déclencheur fort et marquant dans l’année en question. « Forcément, il y a un lien avec la forte opposition au Mariage pour tout-e-s », dévoile SOS Homophobie qui consacre d’ailleurs un chapitre du rapport à la loi promulguée le 17 mai 2013.

« La Manif pour tous a été quelque chose de très douloureux pour nous. Douloureux de découvrir que des gens de notre entourage étaient homophobes. Et aujourd’hui le retrait de la PMA est particulièrement blessant : on ne nous considère pas capables d’élever des enfants ».

Aurore Malinet, membre du CA du CGLBT, également à l'initiative des Ladies Meeting.

Pour Audrey, les forces opposantes ont décomplexé les haines en tout genre et ont signifié un recul sexiste ineffable laissant sous-entendre que les femmes devaient retrouver leur place… de femmes.

En Ille-et-Vilaine, peu de témoignages ont été recueillis par SOS Homophobie. Avec 38 cas recensés, le département n’est pas classé parmi les zones qui comptabilisent le plus de récits (il en est de même pour le reste de la région Bretagne) « mais il faut bien penser que pour certains, on ne peut pas identifier le lieu dans lequel ils se trouvent ». Sans oublier de mentionner qu’il s’agit là de témoignages volontaires puisque tous les actes homophobes ne sont pas déclarés et dénoncés. Pourtant, il est indéniable qu’ils ont augmenté. « Cette année, nous avons vu de nombreuses personnes venir au Centre à la suite d’une agression, de menaces ou d’insultes », déclarent celles qui sont à l’initiative des Ladies Meeting. Les cas les plus fréquents pour les actes de lesphobie prenant la forme d’insultes (57% au niveau national).

Pour Orianne Siret, le problème réside dans la peur suscitée par les mouvements contestataires de 2013 : « La parole décomplexée crée maintenant une pression supplémentaire au moment de faire notre coming-out. On a l’impression que l’on va relancer le débat alors qu’à ce moment-là, on veut simplement parler de nous, pas d’un problème de société ». Le mot est lâché. Problème de société.

« Je ne veux plus parler de tolérance. On tolère, ça veut dire qu’on ne veut pas voir ! »

Orianne Siret, membre du CA du CGLBT, à l'initiative des Ladies Meeting.

L’adoption du Mariage pour tous constitue alors une victoire quelque peu amère « car le mariage a été accepté, après 6 mois de débats houleux, mais pas l’adoption. Enfin très peu. Sans parler de la PMA… » Cette loi, il la fallait. On parle alors d’évolution logique après l’adoption (houleuse) du Pacs « mais il ne faut pas s’arrêter là, il faut continuer d’agir ». Un point sur lequel la rejoint Geneviève Letourneux, conseillère municipale déléguée aux droits des femmes et à l’égalité, mais qui ne souhaite pas parler de discrimination lorsque l’on aborde l’argument de la PMA quand on la croise au Forum de l’égalité des droits et de lutte contre les discriminations, le 23 mai dernier.

UNE MARCHE POUR LA DIGNITÉ

Agir pour la reconnaissance des droits des homosexuels en tant qu’individus, en tant que couples, en tant que familles. C’est dans cet état d’esprit que le centre GLBT entend manifester lors de la Marche des Fiertés. Depuis le début de l’année, les militants s’investissent chaque lundi soir pour organiser ce que l’on appelait auparavant la Gay Pride. La Marche, qui englobe toute la communauté LGBTI, se veut festive mais pas seulement. Avant tout militante et citoyenne, elle réunit environ 2 500 personnes chaque année, dont certaines qui peuvent, ce jour-là uniquement, assumer leur différence. « Cela fait 20 ans que ça existe à Rennes. Et chaque année, nous portons les mêmes revendications. On a juste enlevé le point sur le mariage et actualisé le mot d’ordre qui est Nos vies, nos corps : nos droits », expliquent Antonin Le Mée, président du CGLBT et Julien Fleurence, vice-président.

En ligne de mire : le gouvernement. Pour Julien, il est certain que la parole décomplexée et impunie des politiques a sa part de responsabilité également. « À droite, il y a un intérêt électoral à être contre le mariage et la PMA et à gauche, il s’agit de lâcheté », précise-t-il. Dans les revendications, on note alors l’abandon de la PMA, le changement d’état civil des trans, la mutilation des enfants intersexes, entre autres. Pour le président du CGLBT, « tout comme il y a une montée de l’homophobie, il y a une montée du sexisme. C’était déjà là avant mais le verrou a sauté l’an dernier ».

LES FEMMES, TOUJOURS SOUS REPRÉSENTÉES

Ils regrettent l’absence de prévention en terme de sexualité pour les lesbiennes et les bisexuelles. Même s’ils soulignent des avancées puisqu’un partenariat se construit avec le Planning Familial 35. Dans le local de l’association, on remarque rapidement les prospectus, la documentation, à destination des gays principalement, malgré quelques brochures sur le préservatif féminin, sur les infections sexuellement transmissibles, sur la sexualité en toute sécurité ou quelques ouvrages littéraires dont les trop peu (re)connues oeuvres de Violette Leduc. « Peu de documents s’adressent aux femmes, aux lesbiennes et aux bis, souligne Orianne. Même à la télévision et au cinéma, on voit bien que les lesbiennes sont moins représentées que les gays. Dans une série comme Girls par exemple qui est très moderne, pas un seul couple de lesbiennes ! Et au ciné, on a un peu l’impression que maintenant qu’il y a eu La vie d’Adèle, il va falloir attendre 10 ans pour revoir un film sur l’homosexualité féminine. »

Les homosexuelles souffriraient alors d’un manque de représentativité et de visibilité. Et même au CGLBT, on reconnaît qu’elles sont moins nombreuses à venir lors des permanences du mercredi – de 19h à 22h. « Les lesbiennes rencontrent les mêmes problèmes que ceux des femmes dans la société soit en parallèle de leur condition, soit de manière amplifiée », rationalise Antonin. Les femmes, lesbiennes ou bisexuelles, souffrent donc tout autant de la difficulté de s’imposer dans un groupe mixte. Les hommes prenant plus facilement la parole pour s’exprimer en public. Dans la lesbophobie, plusieurs facteurs apparaissent de manière plus ou moins pernicieuse :

« Une femme qui aime une femme. L’être inférieur qui aime l’être inférieur. On comprend qu’elle adopte une attitude masculine pour se rapprocher du sexe supérieur. Mais en même temps, on lui dit de ne pas quitter sa place de femme soumise. »

Impossible pour certains de ne pas catégoriser selon la norme imposée par le couple hétérosexuel : une femme qui aime une femme est par conséquent un homme. Défiant toute logique, certaines lesbiennes figurent dans la catégorie des invisibles comme le défini Océanerosemarie, une notion trop bien comprise par Orianne Siret. Les stéréotypes s’accumulent, se transmettent au fil du temps et se banalisent. Les gouines, goudous, colleuses de timbres, brouteuses de minous, et on en passe, seraient dans l’imagerie populaire des bombes sexuelles ayant des rapports intimes entre elles, tout en fantasmant sur la venue salvatrice du pénis. « Et dans ce fantasme, on pense toujours que ce sont deux hétérosexuelles finalement. Et pour les bis, c’est pire, on pense toujours que le plan à trois est assuré ! », confie Audrey, qui ne dévoile sa bisexualité qu’à son entourage proche à cause des conséquences que son orientation sexuelle entraine. « On est vu(e)s comme des traitres car on ne choisit pas… », souligne-t-elle.

Lesbiennes et bis sont confrontées à des idées reçues communes : battues pendant l’enfance, mal baisées par les amants qu’elles ont connus, pas vraiment femmes dans le fond, frustrées ou encore pas définitivement « perdues »… « Ça, c’est pour les hommes. Pour les femmes, elles pensent souvent qu’on va les draguer ou être automatiquement attirées par elles ». Aurore, de son côté, ne se laisse pas envahir par la crainte et n’hésite pas à s’afficher en couple dans la rue et en public, sauf la nuit « car les voitures ralentissent, on nous regarde avec insistance. Ça fait parti du fantasme… »

Maïwenn, 19 ans, étudiante à Rennes, elle, le vit différemment. Si elle a été profondément choquée par le retrait de la PMA de la loi sur la famille « car au delà de l’homosexualité, tout le monde a le droit de fonder une famille », elle ne ressent pas d’insécurité dans l’espace urbain. « Je n’ai jamais vécu de violences, à part le regard de certaines personnes. Ma mère m’a dit de faire attention en public par exemple mais je ne me sens pas en insécurité », explique-t-elle. Mais le fait de devoir se méfier ne sonnerait-il pas comme un premier degré de violences ? Il note toutefois une inégalité profonde entre les hétéros et les homos.

FAIRE ÉVOLUER LES MENTALITÉS

Au CGLBT de Rennes, les membres du bureau réfléchissent à des moyens de faire évoluer les mentalités avec des moyens financiers réduits. « Depuis quelques années, nous avons un contrat d’objectif avec la Ville de Rennes. C’est-à-dire qu’elle nous délègue la fonction de diagnostic », explique Antonin. Et si dans les rangs de l’asso, on reconnaît les bienfaits d’une relation en bonne intelligence avec les élus locaux, on note tout de même que cela n’est pas encore suffisant pour avancer davantage. Surtout que certains militants sont fatigués, épuisés.

« L’an dernier, il y a eu des burn-out, des hospitalisations, de l’épuisement. Surtout qu’on luttait avec des moyens beaucoup plus faibles que ceux de la Manif pour tous »

Antonin Le Mée, président du CGLBT.

Aujourd’hui, les adhérents pensent à une campagne basée sur la dérision, qui serait selon eux bien plus impactante : « Comme les gens en ont marre des manifestations, on pense que ça ferait du bien à tout le monde d’y mettre un peu d’humour ». Autre alternative, la reprise de l’association étudiante rennaise Commune Vision, située dans le bâtiment Erève de Rennes 2. En janvier 2014, une poignée de militantes ont pris en charge cette asso quelque peu endormie depuis plusieurs années (comme l’a été récemment le CGLBT ou encore l’association lesbienne rennaise Femmes entre elles).

« C’est une structure étudiante, LGBTQI – Queer et Intersexe – ouverte à tous dans laquelle on trouvera un accueil, de la prévention et du militantisme »

explique Falone, présidente, qui fréquente également le CGLBT avec sa compagne, Faustine.

« Nous sommes une association adhérente du Centre mais indépendante. Nous serons à la Marche des Fiertés d’ailleurs », précise-t-elle. Et féministe aussi dans les statuts, un point qui pour l’instant reste discret. Des permanences seront ouvertes dès septembre pour « des relations individualisées, de proximité, ça c’est important », souligne Faustine. L’avantage selon les deux militantes : « Nos subventions ne viendront pas de la Ville de Rennes. Nous aurons plus de possibilités dans nos actions ».

Pour l’heure, les associations agiront main dans la main le 7 juin sans distinction de statuts, de rôles ou d’orientations sexuelles. « C’est un moment pour être nous-mêmes, tous ensemble, dans une bonne ambiance. Si nous n’avons plus trop d’espoir concernant la PMA – à part en allant en Belgique – nous allons quand même faire la fête, ce jour-là est fait pour malgré tout ! », conclut Aurore. Car c’est quand le soleil brille pendant la pluie qu’on perçoit alors les arcs-en-ciel.

À ce jour, le projet de loi sur la famille ne prévoit pas l’élargissement de l’AMP (assistance médicale à la procréation, nommée aussi PMA) aux femmes célibataires et aux couples lesbiens. Mais qu’est ce que l’AMP ? Le docteur Célia Ravel, responsable du centre CECOS du CHU de Rennes, nous explique.

L’Assistance médicale à la procréation rassemble différentes techniques de procréation dont les plus courantes sont :

L’Assistance médicale à la procréation rassemble différentes techniques de procréation dont les plus courantes sont :

- l’insémination artificielle intra utérine : la technique la plus simple, nécessitant au préalable un traitement de stimulation. Elle consiste à injecter à l’intérieur de l’utérus les spermatozoïdes recueillis par masturbation au laboratoire, à l’aide d’un cathéter. 4 à 6 cycles sont possibles, avec un taux de réussite évalué entre 15 et 20% pour chaque cycle.

- La fécondation in vitro : une méthode plus complexe (divisée en plusieurs phases nécessitant une stimulation hormonale), qui consiste à prélever un ovule pour le féconder en culture et l’introduire dans l’utérus. Le taux de succès varie de 25 à 35%.

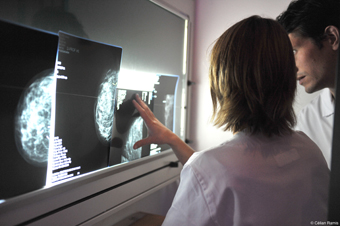

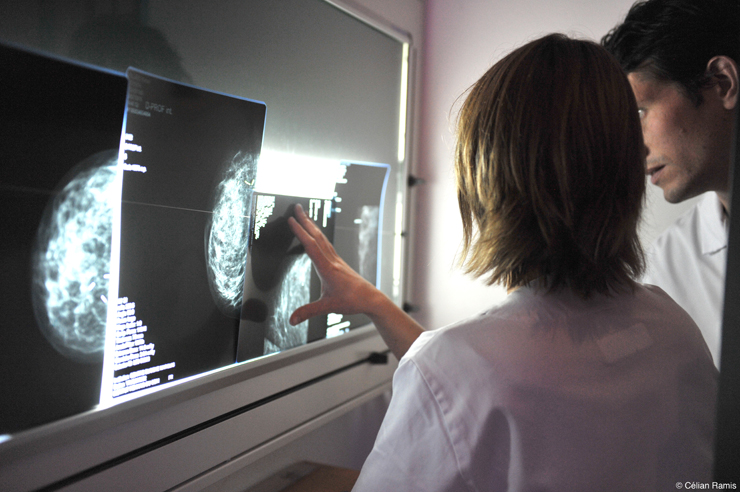

« C’est un engagement au parcours long et compliqué », souligne Célia Ravel du Centre d'Etude et de Conservation des Œufs et du Sperme humains (CECOS) du CHU de Rennes. Actuellement, peuvent y prétendre les couples hétérosexuels rencontrant des difficultés à concevoir un enfant depuis deux ans (avec des rapports sexuels réguliers). Pour cela, ils devront au préalable passer les examens du bilan d’infertilité. De manière générale, les femmes devront ainsi évaluer leur réserve ovarienne avec une prise de sang, une échographie et une hystérosalpingographie, soit une radiographie de l’utérus et des trompes.

Les hommes feront eux un spermogramme pour analyser le nombre, la mobilité et la forme de leurs spermatozoïdes. Toutes les démarches seront remboursées intégralement par la sécurité sociale jusqu’aux 43 ans de la patiente. Bien sûr, chaque AMP proposée par le médecin est adaptée en fonction de chaque situation. « Tout dépend si c’est un facteur masculin ou féminin car il existe différents cas d’infertilité », précise-t-elle. Infertilité inexpliquée, infertilité génétique, infertilité infectieuse, traumatismes, antécédents chirurgicaux ou due aux traitements anticancéreux. Dans ce dernier cas, il s’agira d’ailleurs d’une préservation de fertilité. Les femmes en couple ayant une insuffisance ovarienne ou une endométriose sont également concernées.

Selon la spécialiste, l’AMP reste évidemment un sujet sensible car « on touche au début de la vie ». Et si elle était un jour ouverte aux couples de femmes ? Les médecins pourraient-ils s’y opposer ? « Il y aura forcément une clause de conscience », répond Célia Ravel, avant de préciser que les cliniques belges qui accueillent ces femmes sont actuellement florissantes…

Infographie : © Sophie Barel

Engagée au CGLBT de Rennes, Orianne Siret, 26 ans, étudiante en psycho, répond à nos questions sur l’homosexualité féminine.

Avant d’officialiser votre homosexualité, avez-vous eu des expériences hétérosexuelles ?

Oui, j’ai eu un copain vers 20 ans, nous sommes restés ensemble 4 ans, nous sommes séparés depuis 2 ans. Avant lui, je me posais déjà des questions, j’éprouvais de l’attirance pour des filles après le lycée. Au collège déjà, j’avais ressenti quelque chose pour une fille que j’avais vu à la télé mais j’avais refoulé. Ensuite, j’avais dans mon entourage des gens qui disaient « Les homos, faut les soigner ». Politiquement et socialement, je n’étais jamais d’accord, je les défendais beaucoup. On en prend plein la gueule parce qu’on aime « différemment ».

C’est à cette période que vous avez commencé à vous poser des questions ?

En fait, j’avais des problèmes familiaux et mon orientation sexuelle n’était pas ma priorité. Je me disais que j’étais bi. On imagine toujours que c’est avant l’homosexualité. Là je suis attirée par les femmes mais peut-être que je serais plus tard attirée par les hommes. Qui sait pourquoi ? Et même si on savait la réponse, à quoi ça servirait ? En fait, j’ai eu besoin de me trouver, moi. Je suis allée au CGLBT de Rennes et Antonin m’a dit « On ne va pas te demander de preuves » et ça, c’était très important pour moi. C’est stressant, on a toujours l’impression qu’il faut se définir. Qu’il faut sans cesse se justifier, être cohérent, stable. Surtout que je n’ai pas encore eu d’expérience homosexuelle. Beaucoup se demandent comment on peut être lesbienne sans avoir « testé » mais on ne se demande pas si on est hétéro… J’ai parfois l’impression qu’on me demande mon CV sexuel (rires) !

Quelles ont été les réactions lors de votre coming-out ?

Quelles ont été les réactions lors de votre coming-out ?

J’étais ingénieure en informatique, un milieu très masculin mais plusieurs de mes collègues étaient des potes. L’homosexualité féminine passe mieux avec les hommes en général. C’est déjà pas facile d’être une femme dans le domaine de l’informatique, on vous dit « Tu n’es pas vraiment une fille ». Même si c’est une blague, ça me touche. Au même titre que « tu es homo car tu as été battue dans ton enfance ». Et dans les milieux féminins, je sais que l’on a plutôt peur des réactions de type « Pas de soucis, tant que tu ne me dragues pas ». On s’interroge souvent sur le moment de l’annoncer. Mais quand je ne le dis pas, j’ai le sentiment de cacher quelque chose, de ne pas être moi-même. On est alors dans le rôle de pré-supposée hétéro.

Et pour votre famille ?

Aucun souci avec mes tantes, cousins et cousines. Je ne l’ai pas encore dit à mes parents car il faut avant tout que je rétablisse la communication auparavant. On ne sait jamais comment vont le prendre les parents, j’ai entendu déjà tant d’histoires ! Ça se passe rarement réellement bien.

Est-ce facile de faire des rencontres à Rennes ?

Pas tellement. Finalement, on souffre aussi du manque de représentativité (au cinéma par exemple, on voit plus souvent des films qui traitent de l’homosexualité masculine…). Dans les bars, il y a plus souvent des hommes et aucun établissement n’est spécifiquement lesbien, à part L’Extaz mais peu s’y retrouve. L’Insolite est plus accueillant mais c’est majoritairement masculin je trouve, comme pour le Batchi. Ce sont plus des lieux pour sortir que pour faire des rencontres. Et ensuite, on éprouve aussi des difficultés en tant qu’« invisibles », quand ce n’est pas écrit sur notre tête que nous sommes lesbiennes. Un avantage qui peut aussi être un inconvénient !

La médiation familiale était-elle présente dans les affaires que vous traitez ?

La médiation familiale était-elle présente dans les affaires que vous traitez ?

Comme cela a été le cas avec le rapport Estrela sur « la santé et les droits reproductifs et génésiques » en décembre 2013 ?

Comme cela a été le cas avec le rapport Estrela sur « la santé et les droits reproductifs et génésiques » en décembre 2013 ?

Dans quel cas utilisez-vous cette technique sur vos patients ?

Dans quel cas utilisez-vous cette technique sur vos patients ?

Les femmes sont-elles davantage maitresses de leur désir de nos jours ?

Les femmes sont-elles davantage maitresses de leur désir de nos jours ?

Le féminisme à Rennes se différencie-t-il des autres mouvements féministes ?

Le féminisme à Rennes se différencie-t-il des autres mouvements féministes ?

Dans la cuisine, Alba, 21 ans, prépare des cookies. Cette jeune tchadienne est arrivée en France en 2009, après être passée par la Libye. À Angers dans un premier temps, au sein d’une communauté tchadienne, dans laquelle elle vit avec son conjoint, à la suite d’un mariage forcé à 15 ans.

Dans la cuisine, Alba, 21 ans, prépare des cookies. Cette jeune tchadienne est arrivée en France en 2009, après être passée par la Libye. À Angers dans un premier temps, au sein d’une communauté tchadienne, dans laquelle elle vit avec son conjoint, à la suite d’un mariage forcé à 15 ans. En France, de quels droits peuvent bénéficier les personnes sans autorisation de séjour ?

En France, de quels droits peuvent bénéficier les personnes sans autorisation de séjour ?

« 600 femmes font appel à nous chaque année, certaines nous contactant à plusieurs reprises », explique Hubert Lemonnier, responsable du service de prévention des violences conjugales et extra-familiales.

« 600 femmes font appel à nous chaque année, certaines nous contactant à plusieurs reprises », explique Hubert Lemonnier, responsable du service de prévention des violences conjugales et extra-familiales. Votre entourage était-il au courant ?

Votre entourage était-il au courant ?

Le dépistage organisé du cancer du sein concerne les femmes âgées de 50 à 74 ans, excepté celles qui présentent des facteurs à risque (antécédents familiaux, gène BRCA1).

Le dépistage organisé du cancer du sein concerne les femmes âgées de 50 à 74 ans, excepté celles qui présentent des facteurs à risque (antécédents familiaux, gène BRCA1). Afin de limiter les risques de cancer des ovaires ?

Afin de limiter les risques de cancer des ovaires ?

L’élue adjointe au maire de Rennes, déléguée aux droits des femmes, répond aux questions de YEGG concernant la politique menée par la ville pour l’égalité des sexes.

L’élue adjointe au maire de Rennes, déléguée aux droits des femmes, répond aux questions de YEGG concernant la politique menée par la ville pour l’égalité des sexes.  Vous parlez aussi de la dimension de l’égalité au travail ?

Vous parlez aussi de la dimension de l’égalité au travail ?  1 – Les chaises municipales : En 2014, les citoyens sont appelés aux urnes à l’occasion des élections municipales. Les 23 et 30 mars, les Rennais éliront un nouveau (une nouvelle ?) chef de file, Daniel Delaveau ayant annoncé en décembre dernier qu’il ne se présenterait pas pour un second mandat. C’est Nathalie Appéré, actuellement députée de la deuxième circonscription d’Ille-et-Vilaine et conseillère municipale déléguée au suivi du centre-ancien, qui a été désignée candidate du Parti Socialiste.

1 – Les chaises municipales : En 2014, les citoyens sont appelés aux urnes à l’occasion des élections municipales. Les 23 et 30 mars, les Rennais éliront un nouveau (une nouvelle ?) chef de file, Daniel Delaveau ayant annoncé en décembre dernier qu’il ne se présenterait pas pour un second mandat. C’est Nathalie Appéré, actuellement députée de la deuxième circonscription d’Ille-et-Vilaine et conseillère municipale déléguée au suivi du centre-ancien, qui a été désignée candidate du Parti Socialiste. 1 – Centre commercial recrute employés : Le centre Alma, en plein travaux depuis 17 mois, s’étend sur 30 000 m2 supplémentaires et se rénove pour accueillir 40 nouvelles boutiques qui seront dévoilées le 23 octobre prochain à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle version. Gaëlle Aubrée, directrice depuis deux ans du centre commercial l’a annoncé en mai dernier : 200 nouveaux emplois seront créés dès la rentrée de septembre dans l’établissment qu’elle dirige.

1 – Centre commercial recrute employés : Le centre Alma, en plein travaux depuis 17 mois, s’étend sur 30 000 m2 supplémentaires et se rénove pour accueillir 40 nouvelles boutiques qui seront dévoilées le 23 octobre prochain à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle version. Gaëlle Aubrée, directrice depuis deux ans du centre commercial l’a annoncé en mai dernier : 200 nouveaux emplois seront créés dès la rentrée de septembre dans l’établissment qu’elle dirige. 1 – Qui a eu cette idée folle ? : Depuis le 3 septembre, plus de 13 000 petits rennais ont retrouvé les bancs de l’école et le lot de nouveautés qui les accompagnent. Désormais, pour les élèves des 81 établissements publics de primaire et maternelle, la classe c’est 4,5 jours par semaine. C’est en effet dès cette rentrée que la très discutée réforme des rythmes scolaires (voir notre Focus dans le n°14 de YEGG-Mai 2013) entre en application à Rennes.

1 – Qui a eu cette idée folle ? : Depuis le 3 septembre, plus de 13 000 petits rennais ont retrouvé les bancs de l’école et le lot de nouveautés qui les accompagnent. Désormais, pour les élèves des 81 établissements publics de primaire et maternelle, la classe c’est 4,5 jours par semaine. C’est en effet dès cette rentrée que la très discutée réforme des rythmes scolaires (voir notre Focus dans le n°14 de YEGG-Mai 2013) entre en application à Rennes. 1 – Les marquises de Sévigné : S’il y a une institution culturelle qui met les femmes à l’honneur, c’est bien le Carré Sévigné, à Cesson. Cette année encore, Carole Lardoux, directrice artistique du lieu, se démarque des autres salles de spectacles de Rennes et de ses alentours en proposant une programmation audacieuse que nous serions tentés de qualifier de « féministe », au pire féminine. Meriem Menant, qui inaugurera la saison 2013-2014 le 8 octobre prochain, enfilera, à trois reprises son costume d’Emma la clown.

1 – Les marquises de Sévigné : S’il y a une institution culturelle qui met les femmes à l’honneur, c’est bien le Carré Sévigné, à Cesson. Cette année encore, Carole Lardoux, directrice artistique du lieu, se démarque des autres salles de spectacles de Rennes et de ses alentours en proposant une programmation audacieuse que nous serions tentés de qualifier de « féministe », au pire féminine. Meriem Menant, qui inaugurera la saison 2013-2014 le 8 octobre prochain, enfilera, à trois reprises son costume d’Emma la clown.