La grande majorité des victimes de violences sexuelles (comme dans toute situation de violence) culpabilisent. Parce que la société leur dit qu’elles sont responsables. À cause de leurs tenues, de leurs comportements, de leur présence dans l’espace public…Fin 2017, obtenir le consentement de l’autre n’est pas en tête de liste des priorités… La culture du viol, entretenue par les médias, infuse encore dans tous les secteurs de la société. Sous couvert d’humour, on minimise et on banalise les violences faites aux femmes.

Pourtant, la honte, elle, assène quasiment toutes les victimes qui préfèrent alors se taire, ne pas faire de vague. Si certaines réussissent à briser le silence, elles restent minoritaires à oser dénoncer les violences vécues. À la suite de l’affaire Weinstein, les langues se sont déliées, sur les réseaux sociaux dans un premier temps, et dans la rue, dans un second temps. Des témoignages qui confortent les associations et collectifs féministes – agissant depuis des mois, des années et des décennies – dans leur militantisme et qui placent leur travail au cœur d’une problématique sociétale colossale.

Depuis 5 ans se tient chaque année à l’hôtel de Rennes Métropole un colloque organisé par l’École Nationale de la Magistrature, dans le cadre du 25 novembre, journée dédiée à l’élimination des violences faites aux femmes. Le 1er décembre dernier, l’événement s’intitulait « Du sexisme aux violences sexuelles ».

Et en préambule, Christophe Mirmand, préfet de Bretagne, était invité à introduire le sujet. Il a alors rappelé que les droits des femmes et l’égalité entre les sexes était une priorité du mandat d’Emmanuel Macron. Depuis plusieurs mois, c’est ce que l’on entend. La grande cause du quinquennat. Que nenni !

Faut-il rappeler que le 8 mars dernier, le candidat LREM annonçait nommer une femme en qualité de Première ministre s’il était élu ? Faut-il rappeler également que celui qui se veut féministe n’a pas souhaité créer un ministère des Droits des Femmes mais a relégué la question à un secrétariat d’État (c’est-à-dire sous la tutelle du Premier Ministre, qui lui ne fait pas semblant d’être macho) ? Ou encore que le 8 juillet dernier, il lâchait sans vergogne – en marge du G20 à Hambourg – que « Quand des pays ont encore sept ou huit enfants par femme, vous pouvez décider d’y dépenser des milliards d’euros, vous ne stabiliserez rien » ?

En France, il n’a d’ailleurs pas hésité à couper drastiquement le budget alloué à l’égalité entre les sexes. Alors que la secrétaire d’État, Marlène Schiappa – dont le service presse a totalement ignoré notre demande d’interview et nos nombreuses relances ce mois-ci – tentait cet été de démentir les rumeurs, en parlant de « fake news », le décret n°2017-1182 inscrivait au Journal Officiel du 21 juillet 2017 :

« Enfin s'agissant de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » sont annulés 7,5 M€ en AE et en CP sur le programme 137 « Egalité entre les femmes et les hommes ». »

TROP PEU DE MOYENS FINANCIERS

Il faut bien avouer cependant qu’une hausse du budget de Marlène Schiappa est prévue pour 2018. Les féministes, comme Caroline de Haas, qui avaient alors crié au mensonge concernant cette information, ont présenté un mea culpa un brin piquant, début décembre :

« Après quelques recherches force est de constater que nous nous sommes trompées. Le budget va passer de 29 772 326 € en 2017 à 29 779 727 € en 2018. Il va donc bien augmenter. De 7401€. Soit 0,0002 euros par femme (oui, vous avez bien lu). Cela ressemble à une mauvaise plaisanterie. Sans moyens, aucune possibilité de mettre en œuvre les annonces du président. Pas plus que d'en finir avec toutes les violences contre les femmes. »

Le 25 novembre dernier, le Président de la République était attendu au tournant puisqu’il dévoilait ce jour-là les mesures phares de son plan de « sécurité sexuelle », à mener sur cinq ans, en parallèle du 5e plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes (2017 – 2019) et des suivants.

Si des points essentiels comme l’allongement du délai de prescription pour les crimes sexuels sur mineur-e-s ou la création d’une présomption de non-consentement pour les mineur-e-s (âgées de moins de 15 ans, selon la dernière proposition) y figurent, les associations féministes déplorent que les moyens financiers ne soient #PasAuRDV.

« Les associations à Rennes font un travail incroyable, qui est très précieux. Elles font ce que le gouvernement ne fait pas. Il faut les aider, les soutenir, pour qu’elles puissent continuer d’être présentes sur le territoire. Pour les contrats aidés, on a essayé de protester mais ça n’a rien donné. Ce n’est pas facile de se positionner face à ce gouvernement. Le Président s’affiche en tant que féministe mais ne fait rien de concret. On parle de la vie des femmes là, c’est concret ! »

signale Manuela Spinelli, secrétaire générale d’Osez le Féminisme 35.

Le gouvernement multiplie les effets d’annonce et les beaux discours ou non. Parce que tout en dénonçant les violences faites aux femmes, Emmanuel Macron n’oublie pas de s’inquiéter que l’on ne tombe pas « dans un quotidien de la délation » ou que « chaque rapport homme-femme soit suspect de domination, comme interdit. » Quelques jours avant, c’est le Premier ministre qui s’inquiétait de devoir « s’interdire une forme de séduction intellectuelle ».

Que faut-il comprendre à travers ces phrases ? Et à qui s’adressent-ils avec leur mise en garde ? Aux femmes. Encore une fois, ce sont à elles de faire attention. Faire attention de bien distinguer la drague du harcèlement, puis bien distinguer le rapport sexuel consenti d’une violence sexuelle (qui selon la définition s’effectue sous la contrainte, menace ou la surprise).

Pour Laélia, membre des Effronté-e-s Rennes, « c’est Edouard Philippe qui aurait besoin d’une formation sur le consentement ! On se disait bien qu’ils n’allaient pas trop nous aider mais de là à imaginer qu’ils casseraient notre boulot ! Le 25 novembre, Marianne – à l’origine de l’antenne rennaise des Effronté-e-s – a fait une prise de parole vraiment bien faite car elle a mis en lumière le lien entre les violences faites aux femmes et les violences économiques. Il faut donner des moyens économiques pour agir contre ce système sexiste. Des moyens pour la formation des agents de police, pour les professionnel-le-s de la Justice, de la Santé : tout ça, c’est un choix des pouvoirs publics. Mais il faut aussi donner des moyens aux associations et non pas réduire leurs aides, parce qu’aujourd’hui des Planning Familiaux ferment par exemple ! Il faut dépasser les discours et agir. Aux Effronté-e-s, nous tenons vraiment beaucoup à l’aspect systémique des violences mais aussi à l’aspect économique. C’est très important ! »

LES FEMMES NE SONT PAS DES OBJETS

Parmi les axes de son plan, Emmanuel Macron entent étendre les pouvoirs du CSA aux vidéos numériques et aux jeux vidéos afin d’identifier et lutter contre les contenus pouvant entrainer à de la violence contre les femmes. Il espère ainsi réguler l’accès des jeunes à la pornographie.

On ne peut critiquer cette idée, en revanche, on peut se demander si avant cela il ne serait pas utile de redéfinir clairement les missions du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Ou de lui rappeler qu’il est censé être le garant du « respect de la dignité de la personne humaine » (selon le site du CSA lui-même) et doit veiller, depuis la loi Egalité et citoyenneté de janvier 2017, à l’image des femmes dans la publicité.

Il a d’ailleurs rendu son rapport à ce sujet, fin octobre, mettant en lumière que les expert-e-s sont majoritairement des hommes (82% contre 18% d’expertes), que deux tiers des publicités présentant des personnages à connotation sexuelle mettent en scène des femmes (67% contre 33% des hommes) et que les stéréotypes de genre se retrouvent dans les catégories de produits (les hommes parlent d’automobile et les femmes de l’entretien de leur corps).

La conclusion du président du CSA ? « Le CSA attend de l’ensemble des acteurs concernés un débat approfondi et constant sur cette question et ne doute pas que ce document y contribuera utilement. » Tremblez Messieurs les publicitaires et directeurs des programmes, on vous menace d’un débat !

Approfondi et constant, certes, mais largement insuffisant pour déconstruire les clichés sexistes, racistes et LGBTIphobes que la télévision véhicule au quotidien. Parce que ce type de propos n’est pas réservé à Hanouna et ses chroniqueurs/queuses…

« L’iceberg du sexisme montre que les formes les plus graves du sexisme – les violences sont la partie émergée de l’iceberg – prennent leur ancrage dans le sexisme quotidien et banal - les remarques que l’on pense anodines, les stéréotypes de genre, les blagues graveleuses. Les médias et les publicités légitiment ces comportements. »

souligne Sonia Magalhaes, déléguée départementale chargée des Droits des Femmes et de l’Égalité femmes-hommes, lors du colloque, le 1er décembre.

Dans la publicité, comme dans la plupart des émissions (de NRJ12 mais pas que), séries (de TF1 mais pas que) ou films, les femmes sont presque constamment présentées – quand elles ne sont pas réduites aux tâches ménagères, à l’assistance à la personne ou à la famille - comme des objets sexuels.

Elles sont passives et dépossédées de leur sexualité. Embrasser la poitrine d’une femme sur un plateau, tenter de relever la jupe d’une chanteuse lors d’une émission (récemment, c’est à un homme en kilt que cela est arrivé, de la part d’une femme, dans un télé-crochet), se concentrer uniquement sur le physique sexy d’une chroniqueuse ou invitée, ou sur son orientation sexuelle, ou sur son origine (et son exotisme…), puis ensuite minimiser et en rigoler constitue une série de violences à l’encontre des femmes et de la dignité humaine.

« La Télévision ne réagit pas à ça. On se pose vraiment la question de qui détient le pouvoir à la télé. La pub est construite à travers le regard des hommes et on voit bien les idées imprégnées dans les mentalités. », commente Manuela Spinelli.

STOP À LA CULTURE DU VIOL

Concrètement, selon le terme que l’on doit aux féministes américaines, il s’agit là de la culture du viol. En janvier 2016, Muriel Salmona, psychiatre, psychotraumatologue et présidente de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie publiait un article intitulait « Pour en finir avec le déni et la culture du viol en 12 points ».

Concrètement, selon le terme que l’on doit aux féministes américaines, il s’agit là de la culture du viol. En janvier 2016, Muriel Salmona, psychiatre, psychotraumatologue et présidente de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie publiait un article intitulait « Pour en finir avec le déni et la culture du viol en 12 points ».

Sans détailler les 12 points, la docteure nous éclaire de sa définition : « De fait, nous sommes dans une société où le déni du viol – « et si ce n’était pas un viol ? » - et la mise en cause de la victime – « et si la victime n’en était pas une ? » - sont encore très répandus, trop de personnes y adhèrent et diffusent des idées fausses qui nuisent gravement aux victimes et garantissent l’impunité aux agresseurs. Ce système organisant le déni et la mise en cause des victimes, on le nomme « culture du viol ». La culture du viol est définie par l’adhésion d’une société à de nombreux mythes sur le viol. Lonsway et Fitzgerald (1994) ont défini les mythes sur le viol comme étant des : « Attitudes et croyances généralement fausses, mais répandues et persistantes, permettant de nier et de justifier l’agression sexuelle masculine contre les femmes » mais c’est valable pour toutes les victimes : femmes et hommes, adultes et enfants. »

Aujourd’hui, on véhicule encore l’idée que « non » peut être synonyme de « oui ». Et qu’une femme qui accepte d’aller chez un homme ou qui l’invite chez elle ne peut pas avoir subi un viol ou une agression sexuelle. Qu’une femme que l’on violente un peu dans l’idée d’avoir un rapport sexuel aime ça en fait. Que si elle s’habille de manière « sexy », c’est parce qu’elle veut séduire, voire aguicher, et par conséquent, qu’elle l’a un peu cherché.

Peu importe les motivations, rien n’excuse les violences. Que l’on ait envie de plaire, que l’on engage un flirt ou plus, que l’on fasse la fête à un endroit ou que l’on soit de passage, le consentement de toutes les personnes impliquées doivent obligatoirement être pris en compte. Pourtant, s’assurer que la relation ou le contact est consenti est loin d’être un réflexe. Et Muriel Salmona le confirme :

« Dans un univers où la très grande majorité des victimes des violences sexuelles – 83% dans notre enquête (enquête IVSEA 2015) – n’ont jamais été ni protégées, ni reconnues, le peu de victimes qui révèlent ce qu’elles ont subi courent le risque d’être mises en cause et maltraitées. Dans un retournement pervers, le projecteur est braqué avant tout sur les victimes au lieu de l’être sur les agresseurs. Nous assistons à des raisonnements organisant un déni généralisé des violences sexuelles. »

En 2011, lorsque Nafissatou Diallo accuse Dominique Strauss-Kahn d’agression sexuelle, tentative de viol et de séquestration, dans la chambre du directeur du FMI - qui s’apprête à être le candidat PS à la présidentielle de 2012 – ses propos sont remis en question, malgré la mise en détention de l’agresseur présumé. Quelques mois plus tard, les charges sont abandonnées. Il est un homme blanc de pouvoir, elle est une femme de ménage d’origine guinéenne.

Quand le racisme croise le sexisme et les a priori sur la condition sociale, c’est la triple peine. Les jeux sont faits. L’accord financier qui aurait eu lieu ensuite entre eux finit de confirmer, et ce malgré tout ce que l’on sait sur la sexualité et les abus de pouvoir de DSK, ce que la majorité pense : elle aurait menti pour de l’argent. L’affaire du Sofitel révèle alors le peu de considération accordée à la parole de la victime et l’impunité totale de celui qui est accusé.

COLLECTIVEMENT, FAIRE CHANGER LES LOIS

Cinq ans plus tard, c’est le député écologiste Denis Baupin qui est accusé par huit collaboratrices de harcèlement sexuel, au départ (d’autres femmes se joindront ensuite à la plainte, également pour agressions sexuelles). Une affaire classée sans suite en raison de la prescription des faits, la durée étant alors établie à trois ans. Si l’élu se satisfait que son innocence soit reconnue, il n’en est rien.

Il aura simplement bénéficié du long silence de ses victimes, sans doute tapies dans la honte et la peur de parler au moment où elles pensent être isolées dans leur calvaire. Et bénéficié également d’une loi peu adaptée aux circonstances. Début 2017, la durée des délais de prescription pénale est adoptée à l’Assemblée Nationale, passant ainsi de 3 à 6 ans pour les délits de droit commun et de 10 à 20 ans pour les crimes.

Une petite victoire que l’on doit au courage et combat acharné de ces femmes et des soutiens qu’elles ont pu obtenir. Car rien ne s’obtient sans douleur extrême dans l’Histoire des droits des femmes, comme l’a rappelé le téléfilm Le viol d’Alain Tasma, adapté du livre Et le viol devint un crime (écrit par les historien-ne-s Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti) et diffusé le 19 septembre dernier sur France 3.

En 1974, deux touristes belges sont agressées et violées dans les calanques par trois hommes. Le couple va porter plainte et, défendu par Gisèle Halimi, va se battre pour que le tribunal correctionnel se déclare incompétent et que l’affaire soit alors renvoyée devant la cour d’assises, en 1978. Si les noms ont été changés, c’est bien l’affaire Tonglet Castellano qui est portée à l’écran. Celle-là même qui a marqué un tournant important dans la prise de conscience collective de la gravité du viol et de ses conséquences sur les victimes.

Le procès révèle tous les mythes de la culture du viol, prétendant que les deux jeunes femmes, qui assument pourtant leur homosexualité, sont consentantes et ont pris du plaisir. Parce que les militantes et intellectuelles féministes s’emparent de l’affaire pour dénoncer le sexisme d’une société patriarcale, les trois hommes sont condamnés à 6 ans de prison pour l’un et 4 ans pour les deux autres. En 1980, le viol devient un crime puni de 15 ans de réclusion criminelle.

En décembre 2015, les trois filles de Jacqueline Sauvage – incarcérée pour le meurtre de son mari, après avoir enduré durant plusieurs années des violences physiques et sexuelles sur elle et ses filles – demandent à François Hollande d’accorder une grâce présidentielle à leur mère. L’affaire révèle là encore la difficulté à parler, dénoncer et témoigner des situations de violences, surtout dans le cadre d’une relation conjugale et familiale.

Et engendre des débats houleux sur la légitime défense et l’éventualité de l’application d’une légitime défense préméditée dans le cas des violences conjugales, comme tel est le cas dans certains pays, comme le Canada. Il faudra un an de bras de fer entre les trois filles et leur avocate et le Président, ainsi que de très nombreuses signatures d’une pétition lancée par Karine Plassard sur Change.org, pour que François Hollande accorde la grâce totale.

UNE LUTTE 3.0 MAIS SURTOUT SUR LE TERRAIN

On voit alors l’apparition de nouveaux moyens de lutte : les pétitions et les réseaux sociaux. La multiplication des outils d’information et de diffusion des messages sert l’action des militant-e-s féministes qui ne cessent depuis des années et des années de dénoncer les mécanismes de la domination masculine – et on ne peut alors pas manquer l’occasion de saluer la mémoire de l’anthropologue Françoise Héritier dont les nombreux travaux ont permis une évolution de la réflexion à ce sujet.

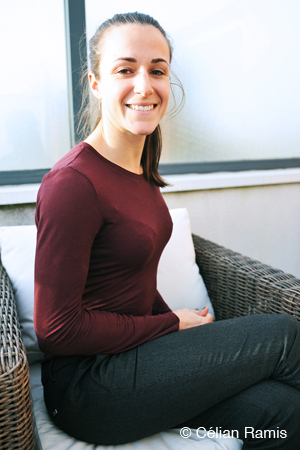

« Les conseillères du Planning Familial ont toujours entendu des histoires de violences dans le cadre des entretiens. La demande initiale n’est pas toujours sur les violences mais régulièrement la personne finit par en parler. »

explique Laure Stalder, conseillère conjugale et familiale au Planning Familial 35, à Rennes.

En Ille-et-Vilaine, en 2016, les chiffres de la délinquance ont fait apparaître une hausse de 22,1% des faits de violences sexuelles.

« La prise de conscience d’aujourd’hui est le résultat d’un ras-le-bol. Est-ce qu’il y a plus de faits qu’avant ? Je n’en suis pas convaincue. Mais je pense que les femmes ont pu s’exprimer davantage ces derniers mois. », poursuit-elle. En effet, si on parle depuis octobre et l’affaire Weinstein de libération de la parole, on peut également penser qu’à l’échelle locale, la plateforme départementale contre les violences faites aux femmes y est pour quelque chose.

À partir d’un numéro, les associations (Asfad, CIDFF 35, Planning Familial 35, SOS Victimes, UAIR) effectuent un travail en réseau afin de proposer et apporter accueil, écoute et hébergement, en fonction des situations et des besoins. Des associations également très présentes sur le terrain rennais lors des événements en lien avec les journées internationales des droits des femmes, de l’élimination des violences faites aux femmes, de la contraception, de l’avortement, de lutte contre le sida, etc.

EFFET COCOTTE-MINUTE

Les mentalités progressent. Lentement. Trop lentement. Grâce aux actions militantes, au travail de fond des structures féministes et au développement des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, la parole tend à se libérer.

Les mentalités progressent. Lentement. Trop lentement. Grâce aux actions militantes, au travail de fond des structures féministes et au développement des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, la parole tend à se libérer.

« Ça se fait petit à petit et ça a fini par exploser. Je pense que la campagne de Stop au harcèlement de rue a servi. En disant que 100% des femmes étaient concernées, ça a été vraiment marquant. C’est une problématique systémique. Avec l’affaire Weinstein et le lancement des #BalanceTonPorc et #MoiAussi sur les réseaux sociaux, ça a permis aux femmes, et à des hommes aussi, de mettre simplement un # ou alors de développer ce qu’elles avaient vécu. Elles étaient libres de s’affirmer tout en se protégeant. », analyse Laélia, du collectif Les Effronté-e-s Rennes.

Un avis que partage la secrétaire générale d’OLF 35, Manuela Spinelli : « Ça a commencé par le milieu du cinéma puis ça s’est élargi. Les femmes ne sont plus isolées, il y a un effet de groupe, de soutien. Toute la société est concernée, c’est un problème sociétal et non pas un « problème de femmes ». Ça a donné la possibilité de parler sans que la parole soit remise en cause. »

L’explosion de ce mouvement de grande ampleur prend sa source le 5 octobre avec les révélations sur le producteur américain Harvey Weinstein. Puis c’est l’effet boule de neige. C’est au tour de l’acteur Kevin Spacey d’être accusé, par des hommes, d’agressions sexuelles.

En France, huit femmes accusent Thierry Marchal-Beck, ancien président du Mouvement des Jeunes Socialistes, de faits de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles (dans un article sur le sujet, le quotidien Libération relate avoir recensé également quatre autres victimes).

Le scandale éclate également du côté de l’UNEF : 83 adhérentes dénoncent en signant une tribune dans Le Monde « le ‘’véritable contrôle du corps des femmes’’ qu’ont imposé plusieurs dirigeants du syndicat étudiant pendant de nombreuses années. » La surprise n’est totale que pour une partie du grand public qui prend conscience qu’aucun milieu, qu’aucun parti, qu’aucune organisation syndicale ne sont épargnés.

S’en suit alors de nombreuses affaires similaires, parmi lesquelles on retrouve les noms du théologien Tariq Ramadan, du journaliste Frédéric Haziza ou encore du chorégraphe Daniel Dobbels.

Et les polémiques pleuvent, visant soit à cibler l’Islam et l’islamophobie de gauche, soit à remettre en cause la parole des femmes qui les accusent (comme cela a été le cas pour Flavie Flament lorsqu’elle a révélé les nombreux abus sexuels et viols que lui a fait subir le photographe David Hamilton). Merci Finkielkrault et BHL, on se passe aisément de vos commentaires et analyses.

RÉACTIONS NON DÉSIRABLES ET NON DÉSIRÉES

On ne peut alors que constater, malheureusement, qu’en parallèle, « une parole misogyne s’est libérée également, avec des commentaires et des affirmations d’hommes politiques par exemple, pas empathiques, avec des messages agressifs. Et là aussi, ça concerne tout le monde : du Premier ministre à l’homme dans la rue. Deux groupes se sont confrontés et on ne sait pas encore qui va l’emporter. », précise Manuela.

Les réactions sont terrifiantes. À l’horreur des propos énoncés par Eric Zemmour (et pas que…) établissant un parallèle entre les # et la délation des juifs lors de la Seconde guerre mondiale, se rajoutent ceux d’anonymes sur Facebook par exemple :

« OSEZ LE MASCULINISME : Je lance aujourd’hui en ce mercredi 23 novembre mon mouvement « Osez le Masculinisme » car en tant qu’homme, célibataire, ouvertement gay je ne me retrouve absolument pas dans les propos qui nous pourrissent la vie chaque jour dans les médias et ce depuis 2 mois à propos des hommes qui sont tous des harceleurs, des violeurs, bref accusés et balancés sans preuves de tous les maux de la Terre, et tout çà entretenu par des mouvements politiques d’extrêmes gauches où l’on retrouve toujours sur les plateaux ces mêmes femmes idéologues et militantes de « osez le féministe » (on notera l’usage des minuscules, ndlr) qui ne sont qu’un ramassis d’intellectuelles qui veulent prendre le pouvoir dans tous les millefeuilles de la société. »

Le post est largement plus long mais on vous épargne la suite, qui ne mentionne pas, à tort, que les plateaux ont été très occupés par les hommes, politiques ou philosophes, invités dans les matinales à s’exprimer sur le sujet des violences sexuelles. Et pas que sur les plateaux, comme le prouve Le Parisien qui le 25 octobre placardait en Une 16 visages d’hommes qui « s’engagent » contre le harcèlement sexuel.

Bizarrement, aucune Une similaire n’a été fait avec des visages de femmes engagées. Pourtant, on ne manque pas de militantes… Comme de journalistes et présentatrices télé (ah si, peut-être qu’on en manque, mais elles existent) absentes de la campagne contre les violences faites aux femmes. Autre exemple de réaction gerbante avec le tweet (retweetant le #balancetapetasse), le 17 octobre, du conseiller régional breton FN, Christian Lechevalier à propos de Clothilde Courau :

« Prude jeune fille, prête à signer un contrat dans la CHAMBRE de #Walstein » (Non, ce n’est pas une erreur de notre part, ndlr). Le collectif Les Effronté-e-s Rennes a d’ailleurs réagi, à juste titre, et a décidé de porter plainte contre X, visant l’auteur du tweet derrière le compte de Christian Lechevalier.

EN FINIR AVEC L’IDÉE DE LA MAUVAISE VICTIME

Manuela Spinelli insiste : « Certains essayent d’en faire une guerre des sexes mais il faut comprendre que ce ne sont pas les femmes contre les hommes. Il s’agit des victimes face aux agresseurs. Ça implique la notion de choix, de responsabilités. Les femmes ne sont pas forcément des victimes et les hommes ne sont pas forcément des agresseurs. Ce n’est pas une guerre des sexes mais des mentalités. »

Déconstruire les mythes et croyances qui régissent la culture du viol est un travail de longue haleine. Car la culpabilité, la honte et le doute peuvent constituer des facteurs de violences psychologiques à la suite de l’agression.

« Pour le harcèlement de rue par exemple, on se sent mal de ne pas avoir réagi sur le coup. Alors pour le viol, c’est puissance 10 000. Il faut qu’on se forme à ce qu’est une agression sexuelle, un fait de harcèlement, un viol, etc. Connaître précisément les définitions pour pouvoir mettre des mots sur les vécus. Cela permet de se rendre compte et ensuite de pouvoir réagir. On doit se former, sans culpabiliser les victimes, s’éduquer aux mots mais aussi éduquer les garçons. »

explique Laélia qui souligne également l’importance de déconstruire l’idée de la « victime faible », sans toutefois nier l’impact et la violence du traumatisme.

Être victime de violences, sexuelles, physiques et/ou morales, n’est pas synonyme de faiblesse d’esprit ou physique. Laure Stalder l’affirme : « Selon qui on est, on ne réagit pas de la même façon qu’une autre personne. On ne peut absolument pas dire que tout le monde réagit de la même façon face à la violence. Il faut évidemment prendre en compte l’état psychique de la personne. Certaines ont besoin d’en parler tout de suite, d’autres ont besoin de temps. On a déjà vu des femmes vivre une vie tout à fait normale et à un moment de leur vie, un événement crée un déclic, tout ressurgit et c’est la dégringolade. Parce qu’elles avaient occulté, elles avaient tout enfouit. Ça dépend vraiment des personnes. »

PEUR DE SE CONFRONTER AUX FORCES DE L’ORDRE…

Aujourd’hui, la prise en charge des victimes au niveau judiciaire est vivement critiquée et largement critiquable. Moins de 10% des victimes de viol portent plainte. Encore moins aboutissent à un procès. Encore moins à la condamnation de l’auteur des violences. Pousser la porte d’un commissariat est compliqué. Les femmes appréhendent. Parce qu’elles savent qu’elles pourraient être tenues responsables de ce qu’elles ont vécu.

Souvent, elles vont devoir justifier la tenue qu’elles portaient ce jour-là ou ce soir-là. Justifier le moindre de leurs comportements à l’égard de cet homme. Justifier qu’elles n’ont peut-être pas réagi physiquement au moment de l’agression parce qu’elles étaient surprises, choquées, terrorisées ou paralysées, en incapacité de bouger ou de crier.

Et parce qu’on crée un tabou autour des violences sexuelles, que l’on minimise et banalise, on manque de connaissances sur les réactions du corps. Un corps qui peut donner une réponse mécanique à l’acte sexuel forcé, provoquant le doute dans l’esprit de la victime déstabilisée à la fois par le traumatisme et à la fois par des marques qui pourraient s’apparenter à celles du désir et du plaisir mais qui n’en sont toutefois pas.

D’où l’importance de l’information autour du consentement et de l’éducation aux sexualités. Ainsi qu’à la formation des agents des forces de l’ordre comme aux professionnel-le-s de la Justice. Malheureusement, notre demande d’interview auprès des services de police du commissariat de Rennes n’a pas abouti :

« Comme suite à votre demande, j'ai l'honneur de vous informer que notre DDSP ADJT a émis un avis défavorable à votre demande en raison des contraintes opérationnelles des enquêteurs de police concernés. » Un honneur non partagé.

Si au niveau national, le nombre de plaintes enregistrées par la gendarmerie a augmenté de 30% en octobre 2017 (par rapport à la même période en 2016) et de 23% pour la police, nous avons eu l’honneur de ne pas recevoir de réponse à notre demande concernant le territoire rennais et brétillien.

Toutefois, dans la capitale bretonne, un travailleur social, missionné par l’Asfad, permet aux victimes de se préparer à l’entretien et d’établir un contact avec les forces de l’ordre. Aussi, l’association SOS Victimes, qui connaît bien les recours juridiques et les difficultés à se confronter à l’appareil judiciaire, travaille en réseau avec les agents du commissariat.

QUELLE ÉVOLUTION DES LOIS ?

« Les lois accompagnent la question des mentalités mais l’application des lois n’est pas sans difficulté. Il y a un problème de moyens, de matériels, qui engendrent parfois des problèmes de preuves et qui se heurtent aux préjugés, qui sont encore très féroces. Et quand il y a un problème de preuves, le doute profite à l’accusé. Sans compter que les témoins ne veulent pas toujours témoigner, les victimes ne veulent pas toujours porter plainte… Et il y a aussi l’instrumentalisation des plaintes qui nous oblige à rester vigilant-e-s lors des enquêtes. Dans le cadre de violences conjugales, sans témoin, c’est très dur d’enquêter car on entre dans l’intimité d’un couple et c’est la parole de l’un contre la parole de l’autre. », développe Magali Pauthier, vice-procureure au Tribunal de Grande Instance de Vannes, le 1er décembre à l’hôtel de Rennes Métropole.

« Les lois accompagnent la question des mentalités mais l’application des lois n’est pas sans difficulté. Il y a un problème de moyens, de matériels, qui engendrent parfois des problèmes de preuves et qui se heurtent aux préjugés, qui sont encore très féroces. Et quand il y a un problème de preuves, le doute profite à l’accusé. Sans compter que les témoins ne veulent pas toujours témoigner, les victimes ne veulent pas toujours porter plainte… Et il y a aussi l’instrumentalisation des plaintes qui nous oblige à rester vigilant-e-s lors des enquêtes. Dans le cadre de violences conjugales, sans témoin, c’est très dur d’enquêter car on entre dans l’intimité d’un couple et c’est la parole de l’un contre la parole de l’autre. », développe Magali Pauthier, vice-procureure au Tribunal de Grande Instance de Vannes, le 1er décembre à l’hôtel de Rennes Métropole.

Elle met en évidence que l’arsenal législatif évolue. Mais là aussi très lentement : « Au XIXe siècle, il fallait réunir 4 critères pour définir un viol : une résistance constante et égale durant toute la durée de l’acte, l’inégalité des forces, les cris et les traces de violences sur la femme. Aujourd’hui, on a conscience heureusement qu’il peut y avoir de la sidération, que le cri peut être impossible, etc. Mais il y a encore de gros préjugés. Mais depuis 2006, les directives sont différentes. Avant, là où on nous demandait dans le cadre de violences conjugales d’insister à les rabibocher avec des médiations, on a commencé à considérer que le viol entre époux était possible, qu’il fallait être d’accord pour avoir un rapport sexuel et on a renforcé les mesures d’éloignement du conjoint violent. »

Si elle espère une évolution positive des lois et des moyens pour les rendre efficaces, insistant sur un protocole d’accueil des victimes systématisant la plainte et non la main courante ainsi que sur une prise en charge des auteurs, il faut se rendre à l’évidence : les lois ne sont pas suffisantes face aux blocages des mentalités.

La Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a alors proposer d’étendre le système de pré-plainte en ligne, déjà en vigueur pour les atteintes aux biens, aux « questions d’infractions sexuelles ». L’idée est de pouvoir ensuite être accueilli-e-s au commissariat par des personnes ayant déjà connaissance du motif de la plainte et étant formées spécialement à cette écoute. « C’est une bonne idée, souligne Magali Pauthier. Mais encore faut-il être sûr de pouvoir répondre aux demandes derrière… » Fin de l’optimisme.

PARLER ET ÊTRE ÉCOUTÉE

Autre alternative à l’étape directe du commissariat : l’adresse suisjeseule@gmail.com mise en place par l’association Parler, fondée et dirigée par Sandrine Rousseau, femme politique affiliée au parti EELV et auteure du livre Parler. Parce qu’elle fait partie de celles qui ont dénoncé les agissements, non réprimés, de Denis Baupin, elle a conscience de la complexité de la situation et des difficultés que l’on rencontre à témoigner dans un premier temps et porter plainte dans un second temps.

Son idée : permettre aux personnes victimes de violences sexuelles d’envoyer un mail relatant les faits et dénonçant l’agresseur. À partir de 5 signalements sur une même personne, l’association propose aux expéditrices-teurs des mails de se mettre en contact pour envisager la possibilité d’engager une procédure collective.

Mais il arrive d’être seule, de ne pas vouloir ou pouvoir porter plainte au commissariat (on peut aussi saisir par courrier le Procureur de la République, qui peut alors demander l’ouverture d’une enquête) et il arrive également que la procédure mène à un non lieu.

Concernant les chiffres, là encore, notre demande est restée sans réponse. Comment alors obtenir une écoute nécessaire à sa reconstruction ? Être niée dans la reconnaissance de son vécu peut être tout aussi violent que l’agression en elle-même. Les violences s’accumulent dans ces cas-là et il est parfois difficile de savoir vers qui se tourner. Le Planning Familial 35 a depuis longtemps mis en place des groupes de paroles pour les femmes victimes de violences sexuelles : un à Saint-Malo et un à Rennes.

« Les femmes qui font la demande d’intégrer le groupe sont reçues lors d’un entretien préalable par le psychologue de l’association, Glenn Le Gal et moi-même. On cherche à savoir à ce moment-là si elles sont en capacité d’en parler avec d’autres femmes, où est-ce qu’elles en sont, si elles sont en capacité d’entendre la parole des autres et de partager. Elles s’engagent à venir au moins 6 mois, mais souvent elles restent plus longtemps. En parallèle, on leur conseille de faire un travail personnel. Elles ne sont pas obligées de le faire au Planning Familial mais c’est important qu’elles fassent un travail psy à côté. », explique Laure Stalder.

Elles sont dans des démarches judiciaires ou non, leurs demandes n’ont pas forcément abouti, ce qui importe dans le groupe, c’est l’accompagnement de la parole. Et l’écoute. Primordial ! « Croire en ce que la personne nous dit et l’écouter, c’est très important. Le temps d’accueil, d’écoute, le non-jugement… Il faut être très disponible pour recevoir ces personnes. Favoriser la verbalisation, travailler sur les résistances, rassurer, sécuriser, tout ça est important. Il faut que la personne soit sujet et surtout que l’on ne mette pas de jugement. », poursuit-elle.

SE POSITIONNER EN TANT QUE SUJET

Être sujet. Un élément essentiel à l’émancipation des femmes et à l’égalité entre les sexes. « C’est que demandaient les femmes dans les années 70 ! Pouvoir se positionner en tant que sujet et pas en tant qu’objet. Dans l’action politique, économique, sociétale, etc. Les femmes prennent plus confiance, il y a un petit changement dans les consciences, on commence à parler de ce qu’on a vécu et à s’affirmer. J’aime cet effet de groupe qu’il y a en ce moment. Surtout parce que ce n’est pas un homme qui en est à l’origine, il ne s’agit pas d’un héro qui vient sauver le monde. Ça vient d’un groupe, d’une communauté. », constate Manuela Spinelli.

Prendre part à cette communauté peut participer à la réappropriation individuelle de sa vie, de l’espace et de son environnement. Et la demande se fait sentir. D’une part, les associations féministes constatent un besoin : OLF 35 accueille de plus en plus de bénévoles, femmes et hommes, tout comme Les Effronté-e-s qui ont lancé l’antenne rennaise sur les volontés fortes de plusieurs militant-e-s.

D’autre part, il a rapidement été ressenti que les femmes éprouvaient l’envie de se rassembler dans l’espace public. De concrétiser l’élan numérique de libération de la parole. Certaines ont scandé des slogans lors de la manifestation « #MeToo dans la vraie vie », le 25 octobre à Rennes, d’autres ont écrit leurs témoignages sur des panneaux, place de la Mairie, le même jour, et d’autres encore sont allées à la rencontre des militantes associatives pour partager leurs expériences, dans un cadre plus intime.

« La manifestation était mixte et ça s’est bien passé. Parce que la tête de cortège était composée de femmes cis et trans, homos et hétéros. Il y avait de la mixité et de l’humilité. On peut soutenir de manière humble, c’est la bonne solution. », commente Laélia, à propos du 2e rassemblement, organisé le 25 novembre, passant du #MeToo au #WeToogether, soulignant l’importance d’un mouvement inclusif.

« C’est vrai que les médias relaient principalement les témoignages des femmes cis et hétéros. Mais la communauté LGBTI s’est elle-aussi emparée du sujet. Dans la problématique des violences faites aux femmes par les hommes, j’ai vu les femmes trans, les bis, les lesbiennes, se sentir concernées. Par contre, dans les médias en général, elles ne sont pas entendues. »

explique Antonin Le Mée, vice-président du CGLBT de Rennes.

Parce que les viols et agressions sexuelles constituent des actes punitifs ou des tentatives de correction, les personnes LGBTI sont tout aussi légitimes à accéder à la libération de la parole et à la médiatisation des violences subies, par les agresseurs, puis très souvent par les forces de l’ordre quand ils/elles osent pousser la porte du commissariat.

« Il faut éduquer sur l’existence de ces violences, qui sont partout dans la société. Et faire un gros travail d’éducation populaire auprès des personnes concernées mais aussi auprès des décideurs au sens large : les élu-e-s, le monde professionnel, le milieu associatif, etc. », souligne Antonin, qui précise que le Centre Gay Lesbien Bi et Trans de Rennes travaille également en réseau avec des associations féministes et LGBTIQ+ locales mais aussi nationales.

Sans oublier que la structure propose également de nombreuses permanences, au local situé à Villejean, durant lesquelles l’accueil et l’écoute, dans la bienveillance et le non-jugement, sont les maitres mots avec évidemment la convivialité et la discrétion.

FORMATIONS ET ÉDUCATION

Aujourd’hui, la plupart des associations féministes dispense des formations en interne, comme en externe. « Aux Effronté-e-s, on a un rythme de réunions et de formations entre nous. Sur l’intersectionnalité, sur l’incarcération, et j’aimerais en faire une sur la self-défense. C’est une manière de prendre une autre conscience de son corps. On apprend à éviter, on apprend à assumer son malaise si quelqu’un est trop proche de nous, à verbaliser et expliquer son ressenti – ce qui désamorcer parfois des situations compliquées et ça fait vachement du bien – et ça forme aussi les garçons. », s’enthousiasme Laélia.

L’empowerment des femmes par les femmes et l’éducation des garçons sont deux points sur lesquels Manuela Spinelli la rejoint : « En décembre, Osez le Féminisme ! lance une campagne « Marre du rose » contre les jouets sexistes. Parce que ça commence à partir de là : les filles sont sages et restent à la maison, les garçons sont des explorateurs et sont donc plus agressifs. Il est important que les femmes accèdent à l’autonomie mais il est important aussi que les hommes prennent part au combat, il faut qu’il y ait une prise de conscience de leur part, qu’ils prennent leurs responsabilités, leur part aussi dans l’éducation des enfants, etc. »

Former à l’égalité filles-garçons doit commencer dès la petite enfance pour éviter l’intégration des injonctions de genre. Pour éviter que les enfants intègrent les inégalités au fil de leur construction sociale. Que les filles ne soient plus cantonnées et réduites aux valeurs familiales et que les garçons ne soient plus soumis aux diktats de la virilité. Qu’on en finisse avec les rapports de force et les mécanismes de domination, qui se traduisent par toutes ces violences.

Qu’on brise le tabou des sexualités, en axant davantage sur le plaisir des femmes et des hommes, plutôt que sur l’aspect sécuritaire. Délivrer une information complète, pour que chacun-e ait le choix, la liberté de s’assumer sans être jugé-e. Une éducation aux sexualités censée être obligatoire dans les établissements scolaires…

Malheureusement, toutes les écoles, tous les collèges et lycées n’applique la mesure. Là encore, en toute impunité.

FÉMINISTES, TANT QU’IL LE FAUDRA

Heureusement, les féministes ne lâchent rien et associations et collectifs occupent les espaces de prévention, en ville, notamment avec les Noz’ambules et Prév’en Ville. On ne s’en cache pas, on croit en l’action militante des structures féministes, anti-racistes et LGBTI confondues, nationales comme locales. Dans la capitale bretonne, le terreau y est particulièrement fertile et le travail accompli à l’année par les féministes est indiscutable et colossal.

Et on reconnaît une volonté politique – au niveau municipal comme départemental et régional – plus forte et prononcée que dans d’autres villes, y compris des villes de même taille, voire de plus grande taille. C’est parce que les militant-e-s portent le combat au quotidien, que les mentalités évoluent. Que le sentiment de colère, face à l’injustice des inégalités, des unes et des autres a pu s’exprimer collectivement, dans la rue, main dans la main avec les hommes, se transformant petit à petit en force.

La vigilance est désormais plus essentielle que jamais. Pour qu’aucun retour en arrière ne soit possible. Pour ne plus avoir à avoir honte. Pour ne plus se taire. Pour ne plus subir. La honte doit changer de camp.

À base de pigments naturels de couleur, de pâte de riz et de chaux, les peintures faciales peuvent demander plusieurs heures de préparation. Parce qu’il en va là de la symbolique des personnages. Sur le tapis tressé voisin, la chorégraphe Brigitte Chataignier, assise en tailleur, écouteurs fixés aux oreilles, se concentre sur les mouvements qu’elle va devoir effectuer.

À base de pigments naturels de couleur, de pâte de riz et de chaux, les peintures faciales peuvent demander plusieurs heures de préparation. Parce qu’il en va là de la symbolique des personnages. Sur le tapis tressé voisin, la chorégraphe Brigitte Chataignier, assise en tailleur, écouteurs fixés aux oreilles, se concentre sur les mouvements qu’elle va devoir effectuer.

Exceptions faites pour les femmes étrangères, comme nous le dira Brigitte Chataignier lors de l’atelier qu’elle animait avec Djeya Lestrehan, au Triangle, dans l’après-midi du 27 janvier.

Exceptions faites pour les femmes étrangères, comme nous le dira Brigitte Chataignier lors de l’atelier qu’elle animait avec Djeya Lestrehan, au Triangle, dans l’après-midi du 27 janvier.

Autre code qui sert de référence au public : le maquillage. On reconnaitra la valeur d’un personnage à la couleur prédominante de son visage. Le vert pour les personnages nobles et vertueux, le vert et le rouge pour les personnages ambivalents (héroïques mais avec un ego surdimensionné), le noir pour les chasseurs cruels et sauvages, le rouge pour les démons, le jaune pour les personnages féminins.

Autre code qui sert de référence au public : le maquillage. On reconnaitra la valeur d’un personnage à la couleur prédominante de son visage. Le vert pour les personnages nobles et vertueux, le vert et le rouge pour les personnages ambivalents (héroïques mais avec un ego surdimensionné), le noir pour les chasseurs cruels et sauvages, le rouge pour les démons, le jaune pour les personnages féminins.

« Ça demande beaucoup de force mais si elle arrive à un certain niveau, oui, c’est possible. Mais il y en a très peu. On peut accéder à tout si on assume ce que l’on fait. Si on sert l’art, il n’y aura pas de problème. Les femmes en Inde sont très respectées dans ce milieu-là mais après, il faut avoir envie de se retrouver seule au milieu uniquement d’hommes. Faut être bien dans ces baskets, ce n’est pas évident… »

« Ça demande beaucoup de force mais si elle arrive à un certain niveau, oui, c’est possible. Mais il y en a très peu. On peut accéder à tout si on assume ce que l’on fait. Si on sert l’art, il n’y aura pas de problème. Les femmes en Inde sont très respectées dans ce milieu-là mais après, il faut avoir envie de se retrouver seule au milieu uniquement d’hommes. Faut être bien dans ces baskets, ce n’est pas évident… »

« On n’a pas pensé consciemment par le prisme de l’art et de la culture pour la soirée, mais on a pensé festif, dans l’esprit de la ND4J. Avec des propositions qui font réfléchir, tout en restant dans le divertissement. Pour que ce soit léger et décomplexé ! », explique Margo, co-fondatrice de l’association Sexclame !, jeune structure rennaise, tout aussi capable d’organiser une soirée Amours à l’Élaboratoire – en octobre dernier – qu’une soirée plus institutionnelle au Diapason :

« On n’a pas pensé consciemment par le prisme de l’art et de la culture pour la soirée, mais on a pensé festif, dans l’esprit de la ND4J. Avec des propositions qui font réfléchir, tout en restant dans le divertissement. Pour que ce soit léger et décomplexé ! », explique Margo, co-fondatrice de l’association Sexclame !, jeune structure rennaise, tout aussi capable d’organiser une soirée Amours à l’Élaboratoire – en octobre dernier – qu’une soirée plus institutionnelle au Diapason :

Du porno en photo au moulage de tétons, en passant par la contraception d’urgence, les œuvres, qui varient dans les matières, les couleurs et les manières d’aborder ce vaste sujet, sont à regarder, observer, toucher, caresser et même à écouter :

Du porno en photo au moulage de tétons, en passant par la contraception d’urgence, les œuvres, qui varient dans les matières, les couleurs et les manières d’aborder ce vaste sujet, sont à regarder, observer, toucher, caresser et même à écouter : Elle passe en revue les représentations de l’amour lesbien, de la virilité, jusqu’à l’apparition de la question du genre, lorsqu’Hercule est fait prisonnier par la reine Omphale, celle ci prend les affaires et lui, porte les siennes.

Elle passe en revue les représentations de l’amour lesbien, de la virilité, jusqu’à l’apparition de la question du genre, lorsqu’Hercule est fait prisonnier par la reine Omphale, celle ci prend les affaires et lui, porte les siennes. « On pose des questions sur les connaissances autour de la transidentité. Quand on a une bonne réponse, on avance et on peut tomber sur des cartes Chance ou Malchance. Cela permet de connaître le quotidien des personnes trans. »

« On pose des questions sur les connaissances autour de la transidentité. Quand on a une bonne réponse, on avance et on peut tomber sur des cartes Chance ou Malchance. Cela permet de connaître le quotidien des personnes trans. » « Certain-e-s sont venu-e-s à la soirée en cherchant justement à avoir accès à un dépistage immédiat et étaient surpris-es qu’il n’y en ait pas à ce moment-là. C’est très intéressant car d’une part, on s’aperçoit que le dépistage fait parti du scénario d’une vie affective et sexuelle, c’est rassurant, et d’autre part, ça montre qu’il y a de la demande dans ce genre d’événement. Car ce n’est pas toujours simple d’aller au CeGIDD (Centre de dépistage, CHU de Rennes, ndlr) et ça montre que c’est à nous assos d’aller vers le public. », analyse Lydie.

« Certain-e-s sont venu-e-s à la soirée en cherchant justement à avoir accès à un dépistage immédiat et étaient surpris-es qu’il n’y en ait pas à ce moment-là. C’est très intéressant car d’une part, on s’aperçoit que le dépistage fait parti du scénario d’une vie affective et sexuelle, c’est rassurant, et d’autre part, ça montre qu’il y a de la demande dans ce genre d’événement. Car ce n’est pas toujours simple d’aller au CeGIDD (Centre de dépistage, CHU de Rennes, ndlr) et ça montre que c’est à nous assos d’aller vers le public. », analyse Lydie. Seul organe destiné uniquement au plaisir, il est étiqueté ennemi public n°1, voué à rester dans l’ombre du vagin et de la fécondité des siècles et des siècles durant. Représenté de manière schématique depuis peu de temps, il reste - malgré les tentatives, comme le chouette court-métrage de Lori Malépart-Traversy, Le clitoris, dont la vidéo est à voir sur Internet – un élément de crispation.

Seul organe destiné uniquement au plaisir, il est étiqueté ennemi public n°1, voué à rester dans l’ombre du vagin et de la fécondité des siècles et des siècles durant. Représenté de manière schématique depuis peu de temps, il reste - malgré les tentatives, comme le chouette court-métrage de Lori Malépart-Traversy, Le clitoris, dont la vidéo est à voir sur Internet – un élément de crispation.

Concrètement, selon le terme que l’on doit aux féministes américaines, il s’agit là de la culture du viol. En janvier 2016, Muriel Salmona, psychiatre, psychotraumatologue et présidente de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie publiait un article intitulait « Pour en finir avec le déni et la culture du viol en 12 points ».

Concrètement, selon le terme que l’on doit aux féministes américaines, il s’agit là de la culture du viol. En janvier 2016, Muriel Salmona, psychiatre, psychotraumatologue et présidente de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie publiait un article intitulait « Pour en finir avec le déni et la culture du viol en 12 points ». Les mentalités progressent. Lentement. Trop lentement. Grâce aux actions militantes, au travail de fond des structures féministes et au développement des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, la parole tend à se libérer.

Les mentalités progressent. Lentement. Trop lentement. Grâce aux actions militantes, au travail de fond des structures féministes et au développement des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, la parole tend à se libérer. « Les lois accompagnent la question des mentalités mais l’application des lois n’est pas sans difficulté. Il y a un problème de moyens, de matériels, qui engendrent parfois des problèmes de preuves et qui se heurtent aux préjugés, qui sont encore très féroces. Et quand il y a un problème de preuves, le doute profite à l’accusé. Sans compter que les témoins ne veulent pas toujours témoigner, les victimes ne veulent pas toujours porter plainte… Et il y a aussi l’instrumentalisation des plaintes qui nous oblige à rester vigilant-e-s lors des enquêtes. Dans le cadre de violences conjugales, sans témoin, c’est très dur d’enquêter car on entre dans l’intimité d’un couple et c’est la parole de l’un contre la parole de l’autre. », développe Magali Pauthier, vice-procureure au Tribunal de Grande Instance de Vannes, le 1er décembre à l’hôtel de Rennes Métropole.

« Les lois accompagnent la question des mentalités mais l’application des lois n’est pas sans difficulté. Il y a un problème de moyens, de matériels, qui engendrent parfois des problèmes de preuves et qui se heurtent aux préjugés, qui sont encore très féroces. Et quand il y a un problème de preuves, le doute profite à l’accusé. Sans compter que les témoins ne veulent pas toujours témoigner, les victimes ne veulent pas toujours porter plainte… Et il y a aussi l’instrumentalisation des plaintes qui nous oblige à rester vigilant-e-s lors des enquêtes. Dans le cadre de violences conjugales, sans témoin, c’est très dur d’enquêter car on entre dans l’intimité d’un couple et c’est la parole de l’un contre la parole de l’autre. », développe Magali Pauthier, vice-procureure au Tribunal de Grande Instance de Vannes, le 1er décembre à l’hôtel de Rennes Métropole.

Même son de cloches du côté de Lucile, secrétaire comptable et ambulancière : « On n’a pas de vacances, pas de temps pour soi, avec un régime alimentaire drastique… Non, je crois que j’aime un peu trop la fête ! » Toutes jouent au foot depuis l’enfance quasiment. Toutes accrochent à l’esprit d’équipe et parlent d’un sport intelligent parce que tactique et stratégique. Toutes n’ont pas les mêmes profils, ni les mêmes envies.

Même son de cloches du côté de Lucile, secrétaire comptable et ambulancière : « On n’a pas de vacances, pas de temps pour soi, avec un régime alimentaire drastique… Non, je crois que j’aime un peu trop la fête ! » Toutes jouent au foot depuis l’enfance quasiment. Toutes accrochent à l’esprit d’équipe et parlent d’un sport intelligent parce que tactique et stratégique. Toutes n’ont pas les mêmes profils, ni les mêmes envies.

Moins médiatisées parce que soi-disant moins spectaculaires, elles sont donc moins visibilisées et moins reconnues pour leurs qualités et compétences de joueuses que les hommes. Pour les deux footballeuses à l’US Saint-Malo (équipe en D2), Arianna Criscione (ancienne joueuse internationale), 32 ans, et Romane Enguehard, 18 ans, le sexisme est omniprésent dans le milieu du ballon rond.

Moins médiatisées parce que soi-disant moins spectaculaires, elles sont donc moins visibilisées et moins reconnues pour leurs qualités et compétences de joueuses que les hommes. Pour les deux footballeuses à l’US Saint-Malo (équipe en D2), Arianna Criscione (ancienne joueuse internationale), 32 ans, et Romane Enguehard, 18 ans, le sexisme est omniprésent dans le milieu du ballon rond.

Est-ce que vous voyez une évolution depuis que vous avez commencé ?

Est-ce que vous voyez une évolution depuis que vous avez commencé ?

« Toute femme peut devenir une femme extraordinaire. Pour avoir votre part de chance, saisissez-là ! Il faut prendre la liberté d’entreprendre ! À vous d’organiser votre temps. La clé, c’est l’audace et la confiance en soi. Se sentir légitime, c’est important. On apprend en marchant. »

« Toute femme peut devenir une femme extraordinaire. Pour avoir votre part de chance, saisissez-là ! Il faut prendre la liberté d’entreprendre ! À vous d’organiser votre temps. La clé, c’est l’audace et la confiance en soi. Se sentir légitime, c’est important. On apprend en marchant. » « Les femmes représentent 50% de la population et nous avons autant de capacités intellectuelles que les hommes. Pourquoi le monde, et l’Afrique, se priverait de la moitié de ses cerveaux ? (…) Des études ont démontré que si on donnait aux femmes autant d’opportunités qu’aux hommes, le monde pourrait accroitre ses richesses de plus de 20% ! », déclare celle qui s’est rendu au premier sommet « Women in Africa » du 25 au 27 septembre, organisé au Maroc.

« Les femmes représentent 50% de la population et nous avons autant de capacités intellectuelles que les hommes. Pourquoi le monde, et l’Afrique, se priverait de la moitié de ses cerveaux ? (…) Des études ont démontré que si on donnait aux femmes autant d’opportunités qu’aux hommes, le monde pourrait accroitre ses richesses de plus de 20% ! », déclare celle qui s’est rendu au premier sommet « Women in Africa » du 25 au 27 septembre, organisé au Maroc. Environ 30% seulement de femmes entrepreneures. Souvent dans des domaines plutôt genrés, comme les services sociaux et la santé. Ainsi, entre octobre 2016 et janvier 2017, Empow’her décide d’enquêter auprès de 100 entrepreneur-e-s sociaux intervenant sur le territoire français.

Environ 30% seulement de femmes entrepreneures. Souvent dans des domaines plutôt genrés, comme les services sociaux et la santé. Ainsi, entre octobre 2016 et janvier 2017, Empow’her décide d’enquêter auprès de 100 entrepreneur-e-s sociaux intervenant sur le territoire français. « J’ai toujours voulu lancer mon entreprise, le monde du salariat ne me convenant pas totalement. Mais je ne viens pas d’une famille d’entrepreneurs et forcément, c’est compliqué de vouloir plus grand. Tu te heurtes aux peurs des autres finalement. », confie Nathalie Le Merour, une des trois participantes brétilliennes du programme.

« J’ai toujours voulu lancer mon entreprise, le monde du salariat ne me convenant pas totalement. Mais je ne viens pas d’une famille d’entrepreneurs et forcément, c’est compliqué de vouloir plus grand. Tu te heurtes aux peurs des autres finalement. », confie Nathalie Le Merour, une des trois participantes brétilliennes du programme. Sans se fixer d’objectifs précis au sein de Caravelle, Emmanuelle tend quand même à obtenir quelques clés vis-à-vis de la posture. La confiance en elle ne lui fait pas défaut mais elle constate encore quelques blocages.

Sans se fixer d’objectifs précis au sein de Caravelle, Emmanuelle tend quand même à obtenir quelques clés vis-à-vis de la posture. La confiance en elle ne lui fait pas défaut mais elle constate encore quelques blocages.

Elle a un franc parler très appréciable. De celui qui évite de prendre des détours et de pratiquer la langue de bois. D’ailleurs, elle en rigole : « Notre installation, c’est une « installation à l’arrache », comme on disait à l’époque, quand on s’est lancés avec Ben, mon compagnon, il y a 8 ans. Aujourd’hui, on dit « installation progressive »… » Pour autant, à l’arrache ne signifie pas sans réflexion mais bel et bien avec les moyens du bord.

Elle a un franc parler très appréciable. De celui qui évite de prendre des détours et de pratiquer la langue de bois. D’ailleurs, elle en rigole : « Notre installation, c’est une « installation à l’arrache », comme on disait à l’époque, quand on s’est lancés avec Ben, mon compagnon, il y a 8 ans. Aujourd’hui, on dit « installation progressive »… » Pour autant, à l’arrache ne signifie pas sans réflexion mais bel et bien avec les moyens du bord.

« Le résultat a été inattendu pour nous : il faut aller chercher à 15-20 kilomètres de Rennes pour nourrir tout le bassin de la métropole. Attention, bien sûr, ça, c’est applicable à Rennes mais le résultat ne sera pas partout le même. Ici, nous sommes sur un territoire qui a préservé les terres agricoles aux abords de la ville, pas comme Nantes par exemple, qui a un climat assez bon, etc. On a fait l’étude pour Aubagne et ça ne fonctionne pas. »

« Le résultat a été inattendu pour nous : il faut aller chercher à 15-20 kilomètres de Rennes pour nourrir tout le bassin de la métropole. Attention, bien sûr, ça, c’est applicable à Rennes mais le résultat ne sera pas partout le même. Ici, nous sommes sur un territoire qui a préservé les terres agricoles aux abords de la ville, pas comme Nantes par exemple, qui a un climat assez bon, etc. On a fait l’étude pour Aubagne et ça ne fonctionne pas. »

Elle réalisera ensuite les produits chez elle, dans une pièce qu’elle aménagera à cet effet, avant d’effectuer les tests pharmaceutiques nécessaires à la validation et à la commercialisation.

Elle réalisera ensuite les produits chez elle, dans une pièce qu’elle aménagera à cet effet, avant d’effectuer les tests pharmaceutiques nécessaires à la validation et à la commercialisation.

Heureusement, le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire prend de l’ampleur et ne se contente pas simplement de pointer ces dérèglements. Il propose également des alternatives, basées sur la réduction des déchets, le réemploi et la réutilisation. Tout cela dans un esprit d’entraide, de lien social et de partage des compétences.

Heureusement, le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire prend de l’ampleur et ne se contente pas simplement de pointer ces dérèglements. Il propose également des alternatives, basées sur la réduction des déchets, le réemploi et la réutilisation. Tout cela dans un esprit d’entraide, de lien social et de partage des compétences.

Si la programmation n’est pas encore affichée, on sait en revanche que parmi les intervenantes se trouvera Emmanuelle Dubois, fondatrice de debrouillART, une structure mêlant créations d’objets et mobiliers recyclés et ateliers Do It Yourself pour sensibiliser les participant-e-s à notre consommation et à ce que l’on jette.

Si la programmation n’est pas encore affichée, on sait en revanche que parmi les intervenantes se trouvera Emmanuelle Dubois, fondatrice de debrouillART, une structure mêlant créations d’objets et mobiliers recyclés et ateliers Do It Yourself pour sensibiliser les participant-e-s à notre consommation et à ce que l’on jette.

Chaque deuxième mardi du mois, de 14h30 à 19h30, la Maison des Familles de Rennes accueille le Repair Café, qui reçoit entre 70 et 100 objets. « On répare environ 60% de ce qui est amené. Il y a des choses que l’on ne peut pas réparer mais au moins les propriétaires peuvent le jeter en ayant essayer. On pèse tout pour savoir combien de kilos de déchets on a sauvé ! », signale Cécile Persehaie.

Chaque deuxième mardi du mois, de 14h30 à 19h30, la Maison des Familles de Rennes accueille le Repair Café, qui reçoit entre 70 et 100 objets. « On répare environ 60% de ce qui est amené. Il y a des choses que l’on ne peut pas réparer mais au moins les propriétaires peuvent le jeter en ayant essayer. On pèse tout pour savoir combien de kilos de déchets on a sauvé ! », signale Cécile Persehaie.

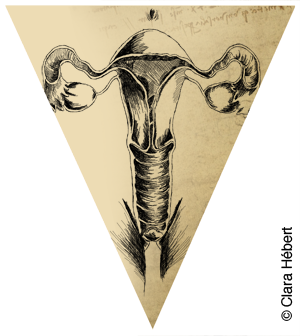

Ce que relate l’artiste-chercheuse brésilienne, installée à Rennes depuis plusieurs années, Lis Peronti dans son mémoire Sangre pour les vautours, a été vécu par à peu près toutes les femmes en France ou par des copines. Pas forcément jusqu’au point que ça goutte sur la chaise mais la peur de la tache. Souvent accompagnée de la peur de l’odeur. Une double honte qui révèle sérieusement un tabou et un manque d’informations sur le sujet auprès des jeunes femmes, certes, mais plus globalement de l’ensemble de la population.

Ce que relate l’artiste-chercheuse brésilienne, installée à Rennes depuis plusieurs années, Lis Peronti dans son mémoire Sangre pour les vautours, a été vécu par à peu près toutes les femmes en France ou par des copines. Pas forcément jusqu’au point que ça goutte sur la chaise mais la peur de la tache. Souvent accompagnée de la peur de l’odeur. Une double honte qui révèle sérieusement un tabou et un manque d’informations sur le sujet auprès des jeunes femmes, certes, mais plus globalement de l’ensemble de la population. « Moi, j’ai pas mal au ventre mais qu’est-ce que je chiale ! À ce moment-là, j’ai les seins fermes et le ventre plat, c’est clair que chaque nana est différente ! Je deviens hyper émotive et je crois en fait qu’avant les règles les points qui nous caractérisent sont exagérés. Mais physiquement, je ne suis pas touchée par ça. Plus jeune, j’ai vu ma pote devoir s’allonger, tellement elle avait mal. Elle me disait que c’était parce qu’elle avait ses règles, je ne comprenais pas. », commente Anne, 37 ans, réglée depuis ses 15 ans.

« Moi, j’ai pas mal au ventre mais qu’est-ce que je chiale ! À ce moment-là, j’ai les seins fermes et le ventre plat, c’est clair que chaque nana est différente ! Je deviens hyper émotive et je crois en fait qu’avant les règles les points qui nous caractérisent sont exagérés. Mais physiquement, je ne suis pas touchée par ça. Plus jeune, j’ai vu ma pote devoir s’allonger, tellement elle avait mal. Elle me disait que c’était parce qu’elle avait ses règles, je ne comprenais pas. », commente Anne, 37 ans, réglée depuis ses 15 ans. « Je suis passée à la Moon Cup, j’adore. On est en lien avec le liquide, le sang. Ça change le rapport. », explique Lis. Parce que sa démarche artistique, dans le cadre de son mémoire, est partie de là. En voyant une image de ce sang qui ne coagule pas, qui tombe dans les toilettes en un seul bloc avant de se disloquer et d’effectuer une chorégraphie hypnotisante. La cup s’insère dans le vagin pliée en deux et vient se poser contre les parois vaginales, récupérant ainsi le sang qui s’écoulent dedans.

« Je suis passée à la Moon Cup, j’adore. On est en lien avec le liquide, le sang. Ça change le rapport. », explique Lis. Parce que sa démarche artistique, dans le cadre de son mémoire, est partie de là. En voyant une image de ce sang qui ne coagule pas, qui tombe dans les toilettes en un seul bloc avant de se disloquer et d’effectuer une chorégraphie hypnotisante. La cup s’insère dans le vagin pliée en deux et vient se poser contre les parois vaginales, récupérant ainsi le sang qui s’écoulent dedans. Si le débat autour du congé menstruel divise l’opinion, il a au moins l’avantage de mettre en lumière que le syndrome prémenstruel et les règles peuvent être des étapes énergivores et éprouvantes pour certaines femmes. Qui n’ont pas à s’excuser ou à se considérer comme « la preuve que les femmes sont plus faibles que les hommes ».

Si le débat autour du congé menstruel divise l’opinion, il a au moins l’avantage de mettre en lumière que le syndrome prémenstruel et les règles peuvent être des étapes énergivores et éprouvantes pour certaines femmes. Qui n’ont pas à s’excuser ou à se considérer comme « la preuve que les femmes sont plus faibles que les hommes ».

À une trentaine de kilomètres au Nord-Ouest de Rennes, non loin du centre bourg d’Irodouër, la maison d’Anne Guillet est entourée de plusieurs étables à l’abandon et de terrains laissés à l’état naturel. Elle habite Varsovie mais bâtit son projet d’avenir dans la campagne brétillienne.

À une trentaine de kilomètres au Nord-Ouest de Rennes, non loin du centre bourg d’Irodouër, la maison d’Anne Guillet est entourée de plusieurs étables à l’abandon et de terrains laissés à l’état naturel. Elle habite Varsovie mais bâtit son projet d’avenir dans la campagne brétillienne. Avec attention, elle poursuit son chemin entre les ronces, orties, brins de menthe sauvage, vergers abandonnés, violettes lactées, chèvrefeuille, etc. De la prairie au sous-bois, tout est passé au peigne fin de son observation et de ses dégustations multiples de plantes comestibles qu’elle nous fait partager.

Avec attention, elle poursuit son chemin entre les ronces, orties, brins de menthe sauvage, vergers abandonnés, violettes lactées, chèvrefeuille, etc. De la prairie au sous-bois, tout est passé au peigne fin de son observation et de ses dégustations multiples de plantes comestibles qu’elle nous fait partager. À 30 ans, Marie Ménard formule ce même constat : « Je regrette vraiment qu’on nous élève loin de la Nature. C’est tellement bien de connaître tout ça ! » Plus jeune, elle a été assistante manager et attaque aujourd’hui sa reconversion au sein du Centre de formation professionnel et de promotion agricole (CFPPA) du Rheu pour obtenir son Brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole.

À 30 ans, Marie Ménard formule ce même constat : « Je regrette vraiment qu’on nous élève loin de la Nature. C’est tellement bien de connaître tout ça ! » Plus jeune, elle a été assistante manager et attaque aujourd’hui sa reconversion au sein du Centre de formation professionnel et de promotion agricole (CFPPA) du Rheu pour obtenir son Brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole.

« On crée des lieux d’exploration qui reproduisent des écosystèmes les plus naturels possibles. On prend le temps d’observer, de ressentir l’environnement et on s’inspire de la Nature. », explique Marie Ménard. Les exploitations ou jardins permacoles ne ressemblent pas les uns aux autres, même s’ils peuvent présenter des similitudes, et ne sont pas présenté-e-s dans l’esthétique traditionnelle.

« On crée des lieux d’exploration qui reproduisent des écosystèmes les plus naturels possibles. On prend le temps d’observer, de ressentir l’environnement et on s’inspire de la Nature. », explique Marie Ménard. Les exploitations ou jardins permacoles ne ressemblent pas les uns aux autres, même s’ils peuvent présenter des similitudes, et ne sont pas présenté-e-s dans l’esthétique traditionnelle. La permaculture semble pour elle une évidence. Une évidence pour panser les blessures trop longtemps infligées à l’environnement et peut-être espérer guérir la folie qui nous entoure, pour trouver un apaisement collectif, une sérénité pérenne et respectueuse.

La permaculture semble pour elle une évidence. Une évidence pour panser les blessures trop longtemps infligées à l’environnement et peut-être espérer guérir la folie qui nous entoure, pour trouver un apaisement collectif, une sérénité pérenne et respectueuse. Si la permaculture part d’un point individuel pour évoluer en spirale et s’étendre à la communauté, son ciment de respect de son environnement pose les fondations d’un lien social essentiel à la dynamique quotidienne.

Si la permaculture part d’un point individuel pour évoluer en spirale et s’étendre à la communauté, son ciment de respect de son environnement pose les fondations d’un lien social essentiel à la dynamique quotidienne.

« La vache ! Elles envoient les filles ! », « C’est incroyable ce qu’elles sont capables de faire ! », « Je suis bluffée par les nanas »… Dimanche 19 mars, les huit artistes de la compagnie Baro D’Evel viennent d’éblouir le public à l’occasion de la première des neuf représentations qu’ils donneront de Bestias lors du Temps fort Arts du cirque, organisé par ay-rOop.

« La vache ! Elles envoient les filles ! », « C’est incroyable ce qu’elles sont capables de faire ! », « Je suis bluffée par les nanas »… Dimanche 19 mars, les huit artistes de la compagnie Baro D’Evel viennent d’éblouir le public à l’occasion de la première des neuf représentations qu’ils donneront de Bestias lors du Temps fort Arts du cirque, organisé par ay-rOop. « Le mât est une discipline au départ réservée aux hommes. Quand je suis arrivée à Lille, le maitre chinois commençait à l’enseigner aux filles. Il n’y a pas de raison qu’elles ne puissent pas en faire. C’est physique mais c’est intéressant justement de l’appréhender d’une nouvelle manière, de voir comment on peut travailler dessus en adaptant à son corps. Pas simplement au corps d’une femme, mais comment l’adapter à tous les corps, selon son propre corps. »

« Le mât est une discipline au départ réservée aux hommes. Quand je suis arrivée à Lille, le maitre chinois commençait à l’enseigner aux filles. Il n’y a pas de raison qu’elles ne puissent pas en faire. C’est physique mais c’est intéressant justement de l’appréhender d’une nouvelle manière, de voir comment on peut travailler dessus en adaptant à son corps. Pas simplement au corps d’une femme, mais comment l’adapter à tous les corps, selon son propre corps. » « On a tou-te-s notre caravane, on est amené-e-s à être dehors pour aller à la douche par exemple. On croise tout le temps du monde. Il y a une énergie particulière, on vient tou-te-s d’horizons différents, mais il y a un grand respect de la vie de chacun-e, on a la possibilité d’être très indépendant-e-s et de faire des choses ensemble quand on en ressent l’envie. C’est une grande liberté. », s’enthousiasme Claire Lamothe, approuvée par sa co-équipière :

« On a tou-te-s notre caravane, on est amené-e-s à être dehors pour aller à la douche par exemple. On croise tout le temps du monde. Il y a une énergie particulière, on vient tou-te-s d’horizons différents, mais il y a un grand respect de la vie de chacun-e, on a la possibilité d’être très indépendant-e-s et de faire des choses ensemble quand on en ressent l’envie. C’est une grande liberté. », s’enthousiasme Claire Lamothe, approuvée par sa co-équipière : « C’est tellement vaste comme domaine ! À chaque fois que je travaille avec des compagnies ou sur des projets, on trouve un fil rouge qui te force à aller chercher de nouvelles choses pas évidentes. Dans All the fun, on tourne tout le temps la tête. Dans une autre proposition, l’idée était que la balle traverse à chaque fois un anneau. », se passionne-t-elle.

« C’est tellement vaste comme domaine ! À chaque fois que je travaille avec des compagnies ou sur des projets, on trouve un fil rouge qui te force à aller chercher de nouvelles choses pas évidentes. Dans All the fun, on tourne tout le temps la tête. Dans une autre proposition, l’idée était que la balle traverse à chaque fois un anneau. », se passionne-t-elle. Toujours être ramenée à la question de la féminité et du genre parce qu’elle s’amuse des hypercodes, parce qu’elle est femme, et surtout parce qu’elle est femme dans la catégorie « monstrueuse ». Monstrueuse dans le sens entendu par Anne Quentin dans son article « Les femmes dans le cirque contemporain », publié sur le site Territoires de cirque en mai 2010.

Toujours être ramenée à la question de la féminité et du genre parce qu’elle s’amuse des hypercodes, parce qu’elle est femme, et surtout parce qu’elle est femme dans la catégorie « monstrueuse ». Monstrueuse dans le sens entendu par Anne Quentin dans son article « Les femmes dans le cirque contemporain », publié sur le site Territoires de cirque en mai 2010. « Je voulais être acrobate, je voulais être circassienne. Et là-bas, on me disait que j’avais un truc clownesque à explorer. Mais je ne voulais pas assumer ça. J’ai été prise pour un cursus de 4 ans en Hollande, j’y suis allée mais cette histoire de clown ne résonnait dans la tête. Au bout d’un an de technique, je me suis remise en question. », se remémore-t-elle.

« Je voulais être acrobate, je voulais être circassienne. Et là-bas, on me disait que j’avais un truc clownesque à explorer. Mais je ne voulais pas assumer ça. J’ai été prise pour un cursus de 4 ans en Hollande, j’y suis allée mais cette histoire de clown ne résonnait dans la tête. Au bout d’un an de technique, je me suis remise en question. », se remémore-t-elle.