Célian Ramis

TransMusicales 2017 : Un jeudi bien groovy

Premier soir des Transmusicales au Parc Expo, ce jeudi 7 décembre. Si peu de femmes figurent dans la programmation, celles qui étaient sur scène ont assuré des performances soul et groovy. Retour sur les concerts de Tanika Charles et de Lakuta.

TANIKA CHARLES – HALL 3 – 22H05

La puissante voix soul de Tanika Charles met une première claque. Puis vient la deuxième avec la dynamique portée par l’ensemble des musiciens et la choriste. Le groupe, venu tout droit du Canada, compte bien transmettre son énergie communicative, aux accents rétro mais dans un langage résolument moderne.

Les musiciens entament les chœurs en mode pop des années 60 et la chanteuse dévoile une soul classique née dans ces années-là. Elle raconte sa relation passée. Une relation toxique durant laquelle elle ne cessera de faire des va-et-vient entre la rupture et le retour vers une situation confortable aux côtés de l’être aimé. Jusqu’à ce que ce soit lui qui coupe le contact. Et qu’elle lui court après, désespérément.

Les musiciens entament les chœurs en mode pop des années 60 et la chanteuse dévoile une soul classique née dans ces années-là. Elle raconte sa relation passée. Une relation toxique durant laquelle elle ne cessera de faire des va-et-vient entre la rupture et le retour vers une situation confortable aux côtés de l’être aimé. Jusqu’à ce que ce soit lui qui coupe le contact. Et qu’elle lui court après, désespérément.

Pourquoi ce comportement ? C’est ce qu’elle analyse dans un des titres de son album, Soul run. Son thème de prédilection : chanter l’amour. Les rapports de couple, complexes et compliqués. Imparfaits. Sur des rythmes lents, du fond de sa voix grave.

Si on laisse aisément bercer par la pureté du style, le rythme s’essouffle cependant rapidement et on trépigne d’impatience à l’idée de passer la seconde.

Mais l’énergie, elle, ne faiblit pas. La batterie tient en éveil et en haleine, soutenant implacablement les propos de la chanteuse, qui se voit offrir un « joyeux anniversaire » de la part du public. Et comme si tout cela avait été orchestré, le concert prend un tournant plus jazzy, avec la mise en avant du clavier et des sonorités plus tropicales.

La machine est lancée et avec, un regain de modernité. Celle-là même qui avait embarqué le hall 3 au début du set. Des décennies de soul s’entrecroisent, Lauryn Hill rencontre Tina Turner dans le corps de Tanika Charles et le mélange avec le r’n’b, s’il n’est pas surprenant, est tout du moins détonant.

Les récits se corsent aussi, on sent plus d’affirmation de la protagoniste dans ses histoires d’amour, plus de force dans le discours. Une évolution crescendo qui nous fait presque rougir d’avoir pensé quelques instants à un début mal engagé et qui nous ravit. D’autant plus lorsque le groupe entame le titre phare de l’album, au nom éponyme, le fameux « Soul run ».

Les récits se corsent aussi, on sent plus d’affirmation de la protagoniste dans ses histoires d’amour, plus de force dans le discours. Une évolution crescendo qui nous fait presque rougir d’avoir pensé quelques instants à un début mal engagé et qui nous ravit. D’autant plus lorsque le groupe entame le titre phare de l’album, au nom éponyme, le fameux « Soul run ».

« Vous savez la personne de tout à l’heure que j’ai quittée… puis je suis revenue, puis je suis partie, puis je suis revenue, puis je suis partie, puis je suis revenue. Et ben, un jour, j’ai vraiment décidé de partir. Et maintenant, vous savez quoi ? Je suis heureuse ! Here we go ! », scande l’artiste.

Sa voix déploie alors encore plus de puissance et son corps suit le mouvement. C’est une explosion de groove qui assaille la scène des Transmusicales. Une explosion que l’on doit également aux guitaristes, qui prennent désormais le pas sur la batterie et le clavier. La bonne humeur et le second degré envahissent la salle et entrainent la foule sans difficulté.

L’ensemble se veut plus rock, plus électrique et plus électronique. Comme s’il suivait le fil de l’évolution du registre de la soul, tout comme celle des mentalités.Tanika Charles « et les Wonderful » terminent le concert avec la grosse patate et nous aussi.

LAKUTA – HALL 3 – 1H05

S’il nous faut garder qu’un seul nom de cette première soirée au Parc Expo, ce sera sans hésiter Lakuta. En swahili – langue maternelle de la chanteuse Kenyanne-Tanzanienne Siggi Mwasote – il signifie « trouver, rencontrer, partager ou être comblé ».

Et il ne faut pas très longtemps pour s’apercevoir que c’est une évidence pour ce collectif composé de neuf artistes, basés au Royaume-Uni mais provenant d’origines diverses (Kenya, Tanzanie, Ghana, Malaisie, Espagne, Royaume-Uni).

On voyage et on danse en permanence. On parcourt le monde du jazz, du funk, de la soul, du zouk ou encore de l’afrobeat et pour ce faire, on effectue quelques escales en Afrique, dans les Caraïbes ou en Amérique du Sud. Et ça balance du groove, sans relâche.

On voyage et on danse en permanence. On parcourt le monde du jazz, du funk, de la soul, du zouk ou encore de l’afrobeat et pour ce faire, on effectue quelques escales en Afrique, dans les Caraïbes ou en Amérique du Sud. Et ça balance du groove, sans relâche.

Lakuta dynamite la scène et envoie une énergie totalement dingue. On est suspendu-e-s à chaque sonorité, à chaque registre, à chaque rythmique et à chaque phrase.

La moindre paillette – qui se loge jusque sur les chaussures de la chanteuse – nous éblouit et nous embarque dans cette aventure ensoleillée et diversifiée.

Pourtant, les thèmes abordés dans les chansons ne sont pas des plus positifs et réjouissants. « Nos mots sont importants et nos musiques sont belles, j’espère que vous pouvez percevoir les deux. », lance Siggi Mwasote qui entame « Afromama », un titre sur la condition des filles et des femmes en Afrique.

Elle y réclame la liberté des femmes et proclame que ces dernières ne sont pas des propriétés à posséder. Et au fil des chansons suivantes, elle poursuit son action en diffusant le message auquel tient le collectif : l’unité dans la diversité et l’humanité. Dire non à la brutalité, non aux enfanticides, non aux féminicides. Et non au Brexit.

Parce qu’il est synonyme de fermeture. Tout ce que refuse Lakuta qui prône le vivre-ensemble – l’album s’intitule Brothers & sisters – et qui démontre la beauté et la richesse des références et influences différentes.

La world music prend le contrôle de la scène, mêlant à la fois du reggae et du jazz, du zouk et de la soul, de l’afrobeat et du funk, grâce aux talents des cuivres (saxophone, trombone, trompette), des percussions (congas, bongos, shékérés,…), des cordes (guitare, basse, cora) et de la batterie. Sans oublier le coffre et la puissance de la chanteuse, à l’énergie débordante et au sourire communicatif.

La world music prend le contrôle de la scène, mêlant à la fois du reggae et du jazz, du zouk et de la soul, de l’afrobeat et du funk, grâce aux talents des cuivres (saxophone, trombone, trompette), des percussions (congas, bongos, shékérés,…), des cordes (guitare, basse, cora) et de la batterie. Sans oublier le coffre et la puissance de la chanteuse, à l’énergie débordante et au sourire communicatif.

Passant d’un flow impressionnant de par sa rapidité à des envolées plus soul, le phrasé de Siggi, soutenu et accompagné par l’ensemble des musicien-ne-s, renforce le sentiment d’urgence et d’exigence qui émane des textes, toujours en lien avec l’actualité (une chanson aborde également les violences sexuelles et la communauté LGBTI).

Une force incroyable se dégage de sa voix, de son corps mouvant, de sa manière de bouger, de croiser ou de lever les poings en l’air mais aussi de chaque rythmique, de chaque mélodie et de chaque sonorité. Le collectif envoie la sauce sans vaciller un seul instant et sans jamais perdre le fil de cette énergie débordante et explosive, qui monte en puissance tout au long du set. Eblouissant, dans le fond et dans la forme.

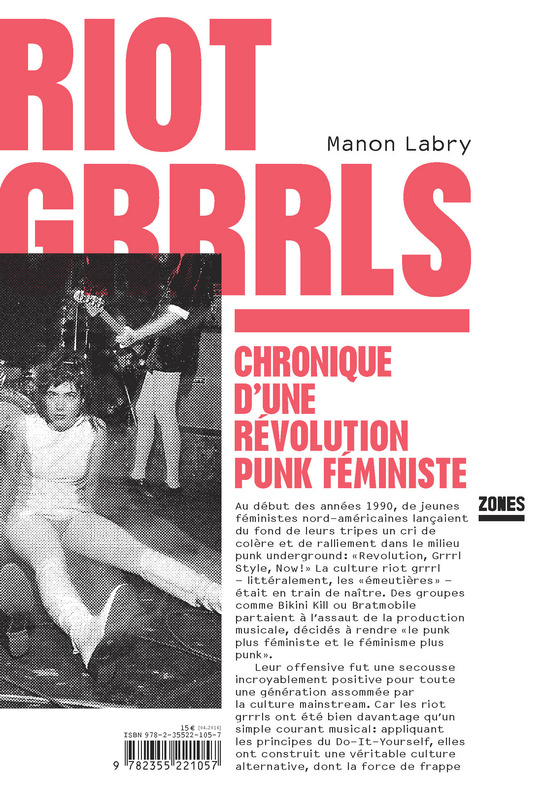

Le 28 juin dernier, au Jardin moderne, elle racontait la naissance du mouvement Riot Grrrls. Un récit qu’elle publie en avril 2016 dans son ouvrage Riot Grrrls, chronique d’une révolution punk-féministe. Newsletters, fanzines féministes, concerts, esprit DIY, la création est en pleine ébullition. Et prend d’autant plus d’ampleur quand la scène olympienne rencontre la scène washingtonienne, « plus politique, plus organisée ».

Le 28 juin dernier, au Jardin moderne, elle racontait la naissance du mouvement Riot Grrrls. Un récit qu’elle publie en avril 2016 dans son ouvrage Riot Grrrls, chronique d’une révolution punk-féministe. Newsletters, fanzines féministes, concerts, esprit DIY, la création est en pleine ébullition. Et prend d’autant plus d’ampleur quand la scène olympienne rencontre la scène washingtonienne, « plus politique, plus organisée ». « À cette époque, on déchante un peu du punk qui se veut horizontal mais les scènes masculines sont majoritaires et les comportements machos sont pléthores. « Girls to the front » (réclamer que les femmes accèdent aux devants des scènes et faire reculer les hommes) est alors une stratégie, que Bikini Kill explique lors des concerts mais aussi sur des tracts, pour que l’espace ne soit pas dominé par des hommes. »

« À cette époque, on déchante un peu du punk qui se veut horizontal mais les scènes masculines sont majoritaires et les comportements machos sont pléthores. « Girls to the front » (réclamer que les femmes accèdent aux devants des scènes et faire reculer les hommes) est alors une stratégie, que Bikini Kill explique lors des concerts mais aussi sur des tracts, pour que l’espace ne soit pas dominé par des hommes. »

Elle aura 80 ans en 2020. Si en entrant dans le magic mirror, ses pas sont lents, Calypso Rose, une fois le pied sur la scène et la musique dans les oreilles, place son énergie au service d’un spectacle aussi enflammé que sa carrière – initiée en 1955 - et que la ferveur de son engagement.

Elle aura 80 ans en 2020. Si en entrant dans le magic mirror, ses pas sont lents, Calypso Rose, une fois le pied sur la scène et la musique dans les oreilles, place son énergie au service d’un spectacle aussi enflammé que sa carrière – initiée en 1955 - et que la ferveur de son engagement.  Pourtant, les sujets qu’elle traite dans ses chansons ne prêtent pas à rire ou à se réjouir. Avec « No Madame », elle aborde la condition de travail, en 1974, des domestiques de son archipel natal et appelle à la désobéissance parce qu’elle se souvient des pleurs de ces derniers qui travaillent pour un salaire de misère.

Pourtant, les sujets qu’elle traite dans ses chansons ne prêtent pas à rire ou à se réjouir. Avec « No Madame », elle aborde la condition de travail, en 1974, des domestiques de son archipel natal et appelle à la désobéissance parce qu’elle se souvient des pleurs de ces derniers qui travaillent pour un salaire de misère. La Miriam Makeba des Caraïbes, comme certain-e-s la surnomment, fait passer ses messages avec un sourire large et chaleureux. Elle est solaire et sa bonne humeur est contagieuse. Tout comme son sens de l’humour et sa manière de bouger le bassin et le ventre, qu’elle nous montre à plusieurs reprises soulevant son haut d’un air malicieux, avant de donner plusieurs baisers à un homme du public auprès de qui elle déclare sa fougue : « J’adore ton sourire et j’adore ta barbe ! »

La Miriam Makeba des Caraïbes, comme certain-e-s la surnomment, fait passer ses messages avec un sourire large et chaleureux. Elle est solaire et sa bonne humeur est contagieuse. Tout comme son sens de l’humour et sa manière de bouger le bassin et le ventre, qu’elle nous montre à plusieurs reprises soulevant son haut d’un air malicieux, avant de donner plusieurs baisers à un homme du public auprès de qui elle déclare sa fougue : « J’adore ton sourire et j’adore ta barbe ! »

Dès les premières chansons, les inspirations sautent à la tronche. Il y a là la vague sur laquelle surfe La Femme, repêchant les sonorités pop synthé des abysses des années 80 en les mélangeant à un rap des années 90. Ainsi, The Pirouettes convoquent leurs multiples et éclectiques influences, allant de Michel Berger à Booba, en passant par Jacno. Large.

Dès les premières chansons, les inspirations sautent à la tronche. Il y a là la vague sur laquelle surfe La Femme, repêchant les sonorités pop synthé des abysses des années 80 en les mélangeant à un rap des années 90. Ainsi, The Pirouettes convoquent leurs multiples et éclectiques influences, allant de Michel Berger à Booba, en passant par Jacno. Large.

Elle, la fille d’Abdel, père kabyle tuberculeux obsédé par l’envie d’avoir un fils qui l’appellerait Sauveur. Elle, la fille d’une mère qui avait la main lourde sur ses filles parce qu’elle avait été abandonnée par son mari. Elle qui a grandi en cité HLM près de Tours, qui a été interpellée par le nombre de molosses – souvent des bergers allemands – tabassés par leurs propriétaires.

Elle, la fille d’Abdel, père kabyle tuberculeux obsédé par l’envie d’avoir un fils qui l’appellerait Sauveur. Elle, la fille d’une mère qui avait la main lourde sur ses filles parce qu’elle avait été abandonnée par son mari. Elle qui a grandi en cité HLM près de Tours, qui a été interpellée par le nombre de molosses – souvent des bergers allemands – tabassés par leurs propriétaires.

Elle se tient droite, chignon serré sur la tête et regard franc. Elle a la rigidité et la tête haute d’une danseuse de flamenco. Elle interprète « La dame-oiselle », chanson figurant sur son dernier album en date, À nos corps aimants. Le désir en est le fil rouge et elle chante en ouverture son envie d’être mère.

Elle se tient droite, chignon serré sur la tête et regard franc. Elle a la rigidité et la tête haute d’une danseuse de flamenco. Elle interprète « La dame-oiselle », chanson figurant sur son dernier album en date, À nos corps aimants. Le désir en est le fil rouge et elle chante en ouverture son envie d’être mère. Une manière de conter la société et la condition des individus, qui n'est pas sans rappeler Thomas Fersen (qui sera en concert à Mythos le dimanche 9 avril, au parc du Thabor également). Mais Olivia Ruiz a un univers et un style propre et singulier.

Une manière de conter la société et la condition des individus, qui n'est pas sans rappeler Thomas Fersen (qui sera en concert à Mythos le dimanche 9 avril, au parc du Thabor également). Mais Olivia Ruiz a un univers et un style propre et singulier. Interprétant aussi bien ces nouvelles chansons comme ces classiques, dont « La femme chocolat », « Les crêpes aux champignons » ou encore « Elle panique », Olivia Ruiz se montre multiple à l’instar de son titre « Le tango du qui », véritable défilé de personnalités diverses, aussi loufoques que fantasques.

Interprétant aussi bien ces nouvelles chansons comme ces classiques, dont « La femme chocolat », « Les crêpes aux champignons » ou encore « Elle panique », Olivia Ruiz se montre multiple à l’instar de son titre « Le tango du qui », véritable défilé de personnalités diverses, aussi loufoques que fantasques.

Ellie James, elle est pétillante. Pleine d’entrain. Sur scène devant ses instruments comme autour d’une table de café, elle transmet une joie de vivre, d’expérimenter et de partager. Parmi les courts-métrages projetés dans Lumières, elle démontre sa sensibilité, son humour et sa poésie. Un univers qu’elle retranscrit en musique, à travers des ambiances planantes, mêlant de la pop à de l’électro, des percussions à des sonorités organiques.

Ellie James, elle est pétillante. Pleine d’entrain. Sur scène devant ses instruments comme autour d’une table de café, elle transmet une joie de vivre, d’expérimenter et de partager. Parmi les courts-métrages projetés dans Lumières, elle démontre sa sensibilité, son humour et sa poésie. Un univers qu’elle retranscrit en musique, à travers des ambiances planantes, mêlant de la pop à de l’électro, des percussions à des sonorités organiques.

Il est même fait prisonnier de cet étrange dispositif qui tend à dévoiler des images de plus en plus trash, laissant apparaître des scènes de domination, d’asservissement, quasiment de torture, ainsi que des corps déchiquetés et mangés par des humains avant de laisser place à des images de nains indiens.

Il est même fait prisonnier de cet étrange dispositif qui tend à dévoiler des images de plus en plus trash, laissant apparaître des scènes de domination, d’asservissement, quasiment de torture, ainsi que des corps déchiquetés et mangés par des humains avant de laisser place à des images de nains indiens.

S’allonger, vapoter, danser ou autre, tout est permis pour ces Islandaises qui alternent entre l’anglais et leur langue maternelle. Leur rap est métissé. À la fois tranchant, il peut être également langoureux comme festif et joyeux, bestial comme combattif et cru.

S’allonger, vapoter, danser ou autre, tout est permis pour ces Islandaises qui alternent entre l’anglais et leur langue maternelle. Leur rap est métissé. À la fois tranchant, il peut être également langoureux comme festif et joyeux, bestial comme combattif et cru. Elles font rapidement tomber la chemise, mais pas forcément la serviette que certaines ont sur leurs épaules, telles des boxeuses prêtes à mettre leurs adversaires KO, à coups de palabres bien senties. Elles assument leur corps, leurs formes, leur féminité, leur masculinité, leur humanité, leur sensualité, etc. Elles sont inspirantes.

Elles font rapidement tomber la chemise, mais pas forcément la serviette que certaines ont sur leurs épaules, telles des boxeuses prêtes à mettre leurs adversaires KO, à coups de palabres bien senties. Elles assument leur corps, leurs formes, leur féminité, leur masculinité, leur humanité, leur sensualité, etc. Elles sont inspirantes.

Ou du moins le temps d’une chanson. Car lorsque Jonas Royeng (guitare et chant) et Kamilla Waal Larsen (basse et chant) donnent de la voix en chœur, l’ensemble fait davantage écho aux Pixies. Leurs influences rock alternatif des années 90 ne sont pas dissimulées.

Ou du moins le temps d’une chanson. Car lorsque Jonas Royeng (guitare et chant) et Kamilla Waal Larsen (basse et chant) donnent de la voix en chœur, l’ensemble fait davantage écho aux Pixies. Leurs influences rock alternatif des années 90 ne sont pas dissimulées. Et quand ils allient leurs voix, l’osmose de leurs contrastes est sublime. Le trio renvoie le sentiment d’un besoin vital de s’exprimer. Une nécessité à être là et envoyer ce rock acidulé, qui ne manque pas de piquant, et s’emplit au fil des chansons d’émotions authentiques et communicatives.

Et quand ils allient leurs voix, l’osmose de leurs contrastes est sublime. Le trio renvoie le sentiment d’un besoin vital de s’exprimer. Une nécessité à être là et envoyer ce rock acidulé, qui ne manque pas de piquant, et s’emplit au fil des chansons d’émotions authentiques et communicatives.

Les Barberettes ont un air malicieux, une tenue et une coiffure impeccables et un sourire large. Leur manière de chanter et d’exécuter quelques mouvements synchronisés de danse n’est pas sans rappeler les trios ou quatuors féminins de la première moitié du 19e siècle, à l’instar des Ronettes qu’elles reprennent parmi les premières chansons du set.

Les Barberettes ont un air malicieux, une tenue et une coiffure impeccables et un sourire large. Leur manière de chanter et d’exécuter quelques mouvements synchronisés de danse n’est pas sans rappeler les trios ou quatuors féminins de la première moitié du 19e siècle, à l’instar des Ronettes qu’elles reprennent parmi les premières chansons du set. Car en dépit du fait qu’il est fortement appréciable de bouger son corps sur des morceaux aussi identifiés à une époque ou à des films pour certains, il est parfois difficile de comprendre ce que le trio apporte de différent et de singulier par rapport aux versions originales.

Car en dépit du fait qu’il est fortement appréciable de bouger son corps sur des morceaux aussi identifiés à une époque ou à des films pour certains, il est parfois difficile de comprendre ce que le trio apporte de différent et de singulier par rapport aux versions originales.

Et ça, elles ne s’éterniseront pas à nous le faire comprendre. Arrivées sur scène, munies d’une guitare et d’une basse, elles envoient dès les premières notes, soutenues par la puissance de la batterie, un avertissement : ici pas de chiqué, ce sera féroce et viscéral ou ça ne sera pas.

Et ça, elles ne s’éterniseront pas à nous le faire comprendre. Arrivées sur scène, munies d’une guitare et d’une basse, elles envoient dès les premières notes, soutenues par la puissance de la batterie, un avertissement : ici pas de chiqué, ce sera féroce et viscéral ou ça ne sera pas. Leur énergie paraît sans limite. Des deux musiciennes se dégage un esprit rebelle, provocateur et guerrier. Sans forcer. Sans bouger dans tous les sens, elles captent l’attention, intègrent leur dynamisme et leur message à leur corporalité et savent les partager.

Leur énergie paraît sans limite. Des deux musiciennes se dégage un esprit rebelle, provocateur et guerrier. Sans forcer. Sans bouger dans tous les sens, elles captent l’attention, intègrent leur dynamisme et leur message à leur corporalité et savent les partager.

Pourtant, leur projet serait plutôt du genre intéressant et carrément transcendant s’il n’était pas répétitif et interminable…

Pourtant, leur projet serait plutôt du genre intéressant et carrément transcendant s’il n’était pas répétitif et interminable… On est alors assailli-e-s d’un sentiment de malaise, d’insécurité. Un sentiment désagréable qui nous donne envie de prendre la poudre d’escampette.

On est alors assailli-e-s d’un sentiment de malaise, d’insécurité. Un sentiment désagréable qui nous donne envie de prendre la poudre d’escampette.