Dans le milieu musical, une femme, c’est une muse. Une source d’inspiration pour les grands génies virils de la création. Si elle veut être autre chose, au mieux, elle est chanteuse. Au premier plan devant deux, trois ou quatre musiciens. C’est une vision machiste et sexiste que nous véhiculons-là. Car elles peuvent être ce qu’elles ont envie d’être. Mais pour cela, elles doivent transgresser les normes établies et affronter les violences sexistes et sexuelles.

« Nous, artistes, musiciennes, techniciennes, productrices, éditrices, compositrices, manageuses, attachées de presse, juristes et plus globalement « femmes des métiers de la musique », avons toutes été victimes ou témoins du sexisme qui règne au quotidien : les propos misogynes, les comportements déplacés récurrents, les agressions sexuelles qui atteignent en toute impunité la dignité des femmes. », signalent 1200 professionnelles du secteur, signataires du manifeste des F.E.M.M publié dans Télérama, en avril dernier. Elles prennent la parole, dénoncent et disent stop. Enquête dans le milieu des musiques actuelles.

Vendredi 6 décembre 2019. Minuit passé. La foule s’amasse dans le hangar du hall 3 du parc expo de Rennes. À l’occasion des TransMusicales, les cinq musiciennes de Los Bitchos font leur entrée sur scène. Une bassiste, deux guitaristes, une keytariste et une batteuse. Ici pas de chant mais une bonne dose de talent et un sacré côté dément. L’ambiance est festive et détendue.

De leur rock instrumental initial se dégage de la volupté et de la subtilité, un mélange quasi corrosif auquel s’ajoute les percussions, venant renforcer la proposition musclée du quintet qui nous emmène explorer des sonorités jusque là déconnectées les unes des autres. Résultat : une cumbia rock aux airs de psychédélisme oriental. Le tout dans un ensemble mélodique, harmonieux et entrainant.

Ce sont des bosseuses et elles ont aiguisé leur savoir faire mais aussi leur sens de l’adaptation. Elles captent le public et ses réactions. Le parti pris de ne pas chanter – excepté pour reprendre le refrain de « Livin’ la vida loca » à la fin du set – offre une grande liberté aux impros et aux solos. On danse beaucoup, transcendé-e-s par cette organisation parfaitement maitrisée et libérée, et tellement libératrice.

Ce sont des bosseuses et elles ont aiguisé leur savoir faire mais aussi leur sens de l’adaptation. Elles captent le public et ses réactions. Le parti pris de ne pas chanter – excepté pour reprendre le refrain de « Livin’ la vida loca » à la fin du set – offre une grande liberté aux impros et aux solos. On danse beaucoup, transcendé-e-s par cette organisation parfaitement maitrisée et libérée, et tellement libératrice.

LE TOURBILLON TRIBADE

Une heure plus tard, dans le hall 8, ce sont les trois rappeuses catalanes, Bittah, Masiva Lulla et Sombra Alor, qui montent sur la scène des TransMusicales. Vêtues de capes, elles apparaissent telles des boxeuses. Ou des sorcières, quand elles enfilent les capuches. Poings en l’air, regards frontaux, c’est parti pour un spectacle que l’on retiendra très longtemps.

Dans une interview publiée sur le site de Madame Rap – un média dont on recommande allégrement la lecture – le trio définit sa musique comme « un mélange de discours, de messages et d’esthétique. De la culture, de la résistance et de la musique urbaine. »

Accompagnées par Dj Big Mark aux platines, les rappeuses de Tribade délivrent un flow rapide et coup de poing. Efficace. Chacune affirme son style, sa manière de rapper et même de pousser une voix puissante et aigue façon chant traditionnel espagnol, comme le fait Sombra Alor. Face à Tribade, nos pieds sont vissés dans le ciment du hangar. On suit le rythme avec la tête et les bras.

Nos yeux sont incapables de détourner le regard de l’espace scénique. Nos tripes s’embrasent. Parce que leur musique est viscérale et leur mise en scène très soignée, avec des gestes et des danses au service de leurs récits, de leurs propos. Elles interprètent et incarnent leurs chansons avec authenticité et beaucoup de plaisir se dégage de leur proposition.

Nos yeux sont incapables de détourner le regard de l’espace scénique. Nos tripes s’embrasent. Parce que leur musique est viscérale et leur mise en scène très soignée, avec des gestes et des danses au service de leurs récits, de leurs propos. Elles interprètent et incarnent leurs chansons avec authenticité et beaucoup de plaisir se dégage de leur proposition.

Dans ce qu’elles relatent, dénoncent et défendent, c’est la noirceur d’une réalité misérable, d’un quotidien sali et pourri par les rapports de domination, qui prime. Le trio parle des réfugié-e-s, pointant « que personne n’est illégal », scande en sautant « anti, anti, anti capitaliste », indiquant l’importance d’une musique à textes antifasciste, anticapitaliste et féministe, propose de danser sur du reggaeton lesbien et prône l’empuissancement des femmes.

L’énergie qu’elles balancent, on se la prend dans la gueule et on y consent sans hésitation. Voir Tribade en concert, ça fait du bien. Parce que c’est plein de force, de colère, de douleur, de rire, de mouvements. C’est impactant et émouvant. Et c’est un vrai tourbillon qui jamais ne relâche la pression pour nous permettre de souffler. On retient notre respiration, sans jamais étouffer ou suffoquer. Au contraire. La proposition est joyeuse et engagée, théâtralisée et militante. Le souffle coupé par leur prestation, on respire et on kiffe.

LE CONSTAT, LE CHOC ET LE DÉCLIC

On en voudrait plus des propositions comme celles-là. Pourtant, on ne peut que constater la faible représentation des femmes dans les programmations des salles et des festivals de musiques actuelles, tout comme dans le reste des arts et de la culture. Ce sont les rapports ministériels de Reine Prat en 2006 et en 2009 qui ont permis de prendre conscience, par des données précises et chiffrées, que les inégalités existaient bel et bien entre les hommes et les femmes dans les arts du spectacle.

Là où on pensait le secteur de la culture précurseur au sein d’une société encore très patriarcale, on découvre qu’il n’en est rien et qu’il n’y a pas d’exception en terme d’égalité. De cet alarmant constat va naitre le mouvement HF, visant à lutter pour une représentation égalitaire des artistes et des professionnel-le-s du secteur.

Fin 2013, sur le territoire rennais se crée HF Bretagne, association membre de la fédération inter-régionale du mouvement HF, agissant pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture, à travers 3 axes.

Repérer les inégalités, par la veille statistique et la diffusion de données chiffrées mais aussi d’articles et d’analyses. Proposer des outils pour combattre les inégalités, par l’échange et la formation, par l’organisation d’événements destinés au grand public ou encore par des interventions dans les réseaux professionnels, les lieux de formation et la participation à des colloques et tables rondes. Encourager des mesures politiques concrètes pour l’égalité réelle, par la demande qui est faite aux collectivités territoriales d’inscrire la question de l’égalité femmes-hommes à leur ordre du jour, d’évaluer la juste répartition des subventions accordées et d’inciter les structures subventionnées à agir pour la parité.

Repérer les inégalités, par la veille statistique et la diffusion de données chiffrées mais aussi d’articles et d’analyses. Proposer des outils pour combattre les inégalités, par l’échange et la formation, par l’organisation d’événements destinés au grand public ou encore par des interventions dans les réseaux professionnels, les lieux de formation et la participation à des colloques et tables rondes. Encourager des mesures politiques concrètes pour l’égalité réelle, par la demande qui est faite aux collectivités territoriales d’inscrire la question de l’égalité femmes-hommes à leur ordre du jour, d’évaluer la juste répartition des subventions accordées et d’inciter les structures subventionnées à agir pour la parité.

Ce travail colossal, réalisé grâce à la motivation et la détermination de ses adhérent-e-s et bénévoles, donne lieu depuis 2014 à la publication d’un diagnostic chiffré et révélateur de la situation réelle en Bretagne. Le 16 mai 2019, au musée des Beaux-Arts de Rennes, l’association présente son 3erapport « La place des femmes dans le spectacle vivant et les arts visuels en Bretagne. »

Ce jour-là, Laurie Hagimont, coordinatrice d’HF Bretagne, rappelle que « compter, on le fait depuis l’origine d’HF Bretagne. Même nous, conscient-e-s des inégalités, on ne se rendait pas compte à ce point de la situation. C’est salutaire d’avoir les chiffres. Et d’avoir les chiffres les plus précis possibles en région. Ça permet d’observer les évolutions timides, mais aussi positives quelques fois, et d’identifier les freins, les endroits de blocage, etc. »

DES CHIFFRES RÉVÉLATEURS

À la 8epage du rapport, se dresse la liste de la part des femmes responsables artistiques, dans les programmations de salles et festivals de musiques actuelles. Les chiffres ne sont pas bons. À l’occasion des TransMusicales et de Jazz à l’Ouest, elles représentent au moins 20% de la programmation.

Lors de Bars en Trans et d’I’m From Rennes, elles représentent entre 10 et 20% de la programmation, tout comme à l’Ubu et à l’Antipode MJC (pour les salles de musiques actuelles, le comptage a été effectué sur la programmation d’un seul trimestre). Enfin, pendant Le Grand Soufflet, Yaouank et Rock’n Solex, elles représentent moins de 10%.

Précisons également que le reste des lieux de musiques actuelles en Bretagne – étudiés dans le cadre de la veille statistique sexuée – ne se démarque pas, affichant les mêmes catégories de pourcentage. Globalement, les chiffres ne sont pas bons donc, comme le souligne Gaétan Naël, en charge depuis 2008 de la programmation artistique de l’Antipode MJC :

« En faisant les calculs, effectivement, on s’est rendus compte qu’on n’était pas meilleurs que les autres. Ni meilleurs, ni moins bons. »

Compter amène à la prise de conscience. Face aux chiffres, on ne peut que constater la réalité des inégalités qui subsistent entre les hommes et les femmes. « C’est factuel. Mais notre objectif, ce n’est pas de pointer du doigt telles ou telles structures. On ne fait pas ce boulot-là toutes seules dans notre coin. On travaille avec elles. Le but, c’est de passer du combien au pourquoi. Entre nous, les artistes, les professionnel-le-s, les structures, les collectivités, le ministère, les institutions, la réflexion doit être collective. On pose la question de l’égalité de manière saine et constructive. On sait qu’il y a beaucoup d’inconscient qui entre là-dedans.», précise la coordinatrice du mouvement HF, accompagnée de Clémence Hugo, responsable de la communication à L’Armada Productions et également fondatrice du groupe Musiques, avec Sarah Karlikow (conseillère artistique auprès de Spectacle vivant en Bretagne), au sein d’HF Bretagne :

« Avant, c’était marginal d’être féministe et de poser la question de l’égalité. L’aspect médiatique a son importance. Le public des musiques actuelles est plus festif que dans le théâtre ou la danse par exemple. La médiatisation des inégalités dans le public amène une réflexion au niveau des pros. Aujourd’hui, quand les grands événements sont organisés et rassemblent les professionnel-le-s et le public, il y a toujours au moins une conférence ou une table-ronde organisée sur le sujet de l’égalité. C’est le cas pour les TransMusicales à Rennes, mais aussi au MaMA à Paris. Pour moi, la question est là. À HF, on essaye d’être sur de l’accompagnement, entre actions et réflexions. Et il y a des évolutions. La sacro sainte programmation sur laquelle on ne pouvait pas intervenir avant, maintenant ça va mieux. »

« Avant, c’était marginal d’être féministe et de poser la question de l’égalité. L’aspect médiatique a son importance. Le public des musiques actuelles est plus festif que dans le théâtre ou la danse par exemple. La médiatisation des inégalités dans le public amène une réflexion au niveau des pros. Aujourd’hui, quand les grands événements sont organisés et rassemblent les professionnel-le-s et le public, il y a toujours au moins une conférence ou une table-ronde organisée sur le sujet de l’égalité. C’est le cas pour les TransMusicales à Rennes, mais aussi au MaMA à Paris. Pour moi, la question est là. À HF, on essaye d’être sur de l’accompagnement, entre actions et réflexions. Et il y a des évolutions. La sacro sainte programmation sur laquelle on ne pouvait pas intervenir avant, maintenant ça va mieux. »

Ainsi, les chiffres sont parlants pour le spectacle vivant et les arts visuels : les femmes représentent aujourd’hui 60% des étudiant-e-s, 40% des artistes actif-ves, 20% des artistes aidé-e-s par des fonds publics, 20% des dirigeant-e-s, 20% des artistes programmé-e-s, 10% des artistes récompensé-e-s. À poste et à compétence égales, elles gagnent en moyenne 18% de moins que les hommes.

Le rapport 2019 nous apprend qu’elles sont majoritaires sur les bancs des écoles puis elles deviennent moins actives, moins payées, moins aidées, moins programmées, moins récompensées et enfin moins en situation de responsabilité que leurs homologues masculins.

Les arts et la culture n’échappent pas, c’est certain, aux inégalités de sexe et de genre. Et n’échappent pas non plus aux conséquences de l’éducation genrée. L’Histoire est écrite par et pour les hommes. Elle valorise le patrimoine et néglige le matrimoine. À l’école, on enseigne les grandes œuvres de la musique classique. Toutes composées exclusivement par des hommes.

On peut penser que ce n’est pas une fatalité en soi puisque cette Histoire se raconte au passé. C’est une erreur. Les conséquences de cette invisibilisation sont latentes. Sans modèles, comment se projeter à tel ou tel poste, à telle ou telle fonction, avec tel ou tel instrument ? Et encore aujourd’hui, les musiciennes sont moins visibles sur les scènes et dans les médias.

LE GENRE DANS LE CHOIX DES MUSIQUES

Le 5 décembre 2019, à l’occasion des TransMusicales, la FEDELIMA (Fédération des lieux de musiques actuelles) et le Master 2 Média, Genre et Cultural Studies de la Sorbonne Nouvelle, organisaient une table-ronde autour de la « Diversité des identités sexuelles et les identités de genre dans les musiques actuelles » au début de laquelle Cécile Offroy, maitresse de conférence en sociologie à l’université de Paris 13, proposait de bien redéfinir les concepts et le contexte :

« Le sexe renvoie à la différence des organes sexuels. On se voit souvent définir un sexe à la naissance. Mais depuis 20 ans, des recherches montrent qu’il n’y a pas qu’un seul modèle reproductif. La population intersexe réinterroge l’existence de seulement deux sexes. L’identité sexuelle, elle, n’est pas une notion fixée. Elle fait souvent référence au sentiment d’appartenance (ou non) à son identité sexuée. En fait, homme/femme, ce n’est pas si simple. Pas si binaire. Le genre, lui, correspond aux rôles sociaux attribués en fonction du sexe : les normes de comportement, les qualités, les compétences… Le genre est le sexe social en quelque sorte. »

Les filles sont calmes, maternantes, jolies, perfides et aiment les commérages. Les garçons sont forts, déterminés, courageux, ont de l’énergie et aiment la bagarre. Ces rôles sociaux qui assignent une personne à être femme et qui assignent une personne à être homme sont attribués très tôt et suivent les individus, au sein de la famille, à la crèche, à l’école, dans les groupes auxquels ielles souhaitent s’intégrer, au travail, etc.

« Et ils traversent également les musiques. On attribue certains instruments davantage aux filles et d’autres davantage aux garçons. Dans les esthétiques aussi (classique, rock, jazz…), et ça atteint même les publics. On retrouve la même chose dans les activités et les fonctions. À la programmation, à la direction d’orchestre, on va voir des gars. Et à l’accompagnement artistique, à la communication, on va voir des filles. Les hommes captent souvent les fonctions à forte valeur ajoutée tandis que les femmes sont plutôt assimilées aux métiers du « care » qui sont dévalorisés sur le plan salarial. En règle générale, on constate que les valeurs des femmes sont moindres que celles des hommes. »,explique Cécile Offroy. Elle note également que dans ce contexte binaire, tout écart aux normes apparaît comme une transgression.

« Or, on n’adhère pas tous et toutes de la même manière à ces rôles sociaux. L’identité de genre n’est pas immuable et l’identité du sujet n’est pas que l’identité de genre. »

conclut-elle.

QUAND LE LANGAGE PENSE LE TALENT

Le lendemain, toujours à la Maison des associations, c’est HF Bretagne cette fois qui propose, en partenariat avec l’ATM, une table-ronde, pour la 4eannée consécutive à l’occasion des TransMusicales. La thématique : « Les femmes haussent le son #4 – L’image des musiciennes : subie ou choisie ? »

Dans la continuité des propos de Cécile Offroy, Marjorie Risacher, journaliste, productrice radio (RFI,France Inter)et coach scénique et média chez Laisse les dire dont elle est co-fondatrice, déclare : « Avant, les instruments à vent étaient interdits aux femmes. Ça disgraciait leur beauté… Les femmes étaient aussi interdites de scène. Mieux vaut castrer un mec que de mettre une femme sur scène ! »

Les inégalités dans la classification des genres ne datent pas d’hier. Raphaëlle Levasseur est planneure stratégique dans la publicité et a rejoint l’association Les Lionnes, fondée en mars 2019, pour lutter contre le sexisme et le harcèlement dans le monde de la publicité. Le 6 décembre, elle intervenait via Skype :

« Ça se joue dès le fœtus. On dit : « Ça doit être une fille ou un garçon, parce qu’elle ou il bouge comme ci, parce que le ventre est comme ça. » Cette construction sociale conditionne 90% de notre cerveau. On vit dans une société d’hyperconsommation mais les femmes (52% de la population mondiale) sont invisibilisées. Certains mots et certaines images sont des biais de genre et de stéréotypes. Les clichés se retrouvent ensuite dans les clips et les positions scéniques. »

Pour elle, le langage permet de penser le talent. Elle prend l’exemple d’un homme qui multiplie les conquêtes et se voit qualifier de « tombeur », tandis qu’une femme sera une « allumeuse », une « salope ». Aussi, dès lors qu’on parlera d’artistes, on présupposera le masculin. Car un homme est un artiste, une femme est une artiste ET une femme.

« Les médias ont un impact sur le choix des mots. Ils façonnent les normes, avec le mythe du musicien et le mythe de la chanteuse. La femme est associée à la reproduction, on parle d’elle plutôt en tant que muse, dans l’accompagnement, en tant que faire valoir ou femme de. Et on suppose qu’il y a toujours un homme derrière elle. Les hommes, eux, ils ont le leadership de la création. Les femmes sont invisibilisées et non reconnues en tant que productrices de contenu.», analyse-t-elle.

Autour de la table, la rappeuse nantaise Pumpkin, co-fondatrice de la structure Mentalow Music, confirme les difficultés à être reconnue en tant qu’artiste : « Quand je débarque en concert, on vient me voir pour me dire « C’est bien ce que tu fais, j’aurais pas cru », « J’ai été agréablement surpris », « T’as pas une tête de rappeuse » ou encore « Tu dis « putain » mais c’est pas joli dans la bouche d’une fille ». Un jour, quelqu’un dans un label m’a reproché le fait que je parle d’utérus dans un texte, en me disant « Ta carrière ne décolle pas parce que tu parles de trucs de meufs. » »

#PAYETANOTE

« Tu joues bien pour une fille ». C’est une phrase entendue par trop de musiciennes. Le sexisme infuse aussi dans les musiques, comme en témoigne le site Paye Ta Note.

« Le regard est différent je trouve quand une meuf est sur scène. On va entendre « Ah pour une fille, elle joue bien. » Je l’ai déjà eu moi le « En fait, tu te débrouilles bien. » Il y a des domaines que j’adore : les musiques assistées par ordinateur, par exemple, c’est un monde hyper masculin mais moi j’aime ça. Pourtant, on va voir mon frère (Romain James, batteur de Totorro et de La Battue, ndlr)pour lui poser des questions sur comment il a réglé ci ou ça, et il dit que c’est pas lui, c’est moi qui ai fait. », réagit Ellie James, artiste rennaise que l’on retrouve au chant et au clavier dans Mermonte, Bumpkin Island et désormais La Battue.

Ce dernier étant la seule formation (à laquelle elle participe) avec une majorité de musiciennes (2 sur 3) avec Yurie Hu, également au chant et au clavier. Toutes les deux, elles le disent : « On a l’habitude d’être les seules filles dans les loges. » Yurie, elle, était déjà seule dans toutes les promos au Conservatoire de jazz :

« Il y a vraiment je pense un rapport avec l’histoire de la musique. Il y a moins de figures féminines, on voit moins d’icones qui nous parlent. Aujourd’hui, on a des difficultés à être considérées comme des vraies chanteuses. »

Elles rigolent : « C’est même une insulte : « Tu fais ta chanteuse »… » Plus jeunes, rêvaient-elles d’être musiciennes ? Ont-elle fondé ou participé à des groupes lorsqu’elles étaient au lycée ?

« Mes deux parents sont dans la musique, ils ne voulaient pas que je fasse ça. J’ai fait des études de génétique. J’étais pas dans un groupe de musique au lycée, ma bande de potes ne s’intéressait pas du tout à ça. Mon frère lui a toujours eu des groupes. Depuis le collège déjà c’était un virtuose de la batterie. », répond Ellie James.

« Mes deux parents sont dans la musique, ils ne voulaient pas que je fasse ça. J’ai fait des études de génétique. J’étais pas dans un groupe de musique au lycée, ma bande de potes ne s’intéressait pas du tout à ça. Mon frère lui a toujours eu des groupes. Depuis le collège déjà c’était un virtuose de la batterie. », répond Ellie James.

« En Corée, mes parents n’auraient pas été d’accord pour que j’en fasse mon métier. À moins d’être ultra ultra bonne en piano classique… Je n’y pensais pas jusqu’à ce que j’arrive en France. En sachant que j’allais répondre à une interview sur le sujet et en remplissant le document de la Sacem (qui réalise actuellement une grande enquête sur la place des femmes dans le secteur musical, ndlr), j’ai réfléchi un peu au pourquoi. Et je pense que c’est une incidence de l’éducation. Les filles, on est éduquées à être le plus altruiste possible. Une bonne fille, c’est une fille qui pense avant tout aux autres. Les gars, eux, ils sont dans le fantasme du héro. Il est un héro, il a le pouvoir. Nous, on ne nous invite pas à avoir ce genre de fantasme. », décrypte Yurie Hu qui souhaite que tombent enfin les barrières du genre :

« Moi j’ai tous les clichés, je suis une femme, asiatique, je joue du piano. Mais aussi je dis des gros mots, je bois des canettes… !!! »

FACE AU PATERNALISME

D’un côté, l’éducation genrée agit sur les comportements. Les garçons, non contraints par la réserve et les interdits (officieux et insidieux), adoptent une aisance au fil des années et des expériences, là où les filles vont moins oser, car moins encouragées par l’entourage, les enseignant-e-s, les professeur-e-s de musique et plus largement par la société qui invisibilise les musiciennes, et vont moins se sentir légitimes.

Sans reconnaissance réelle et soutien(s), elles peuvent d’ailleurs, dès l’adolescence et début du parcours universitaire, abandonner leur cursus et formation musicale. Quand elles poursuivent, elles sont souvent orientées, consciemment ou inconsciemment, vers les rôles « supports », c’est-à-dire le chant, la basse, le piano, etc. Il n’est pas rare de voir des groupes dans lesquels la chanteuse est entourée exclusivement par des musiciens.

Sans reconnaissance réelle et soutien(s), elles peuvent d’ailleurs, dès l’adolescence et début du parcours universitaire, abandonner leur cursus et formation musicale. Quand elles poursuivent, elles sont souvent orientées, consciemment ou inconsciemment, vers les rôles « supports », c’est-à-dire le chant, la basse, le piano, etc. Il n’est pas rare de voir des groupes dans lesquels la chanteuse est entourée exclusivement par des musiciens.

Il est très commun de voir des groupes exclusivement masculins. Il est plus rare en revanche de voir des groupes exclusivement féminins. C’est le cas de Periods, un trio qui a pris sa source à Rennes en novembre 2017. « J’ai commencé avec Ophélie. J’ai été la chercher parce qu’elle jouait du synthé dans un groupe punk. Elle a un style très garage. Paola, ma petite sœur, nous a rejoint 6 mois après. Elle vient plutôt de l’univers techno et moi aussi techno, hip hop. On a commencé à faire des concerts et ça nous a plu, on a joué de plus en plus. En septembre, on a sorti un EP (Vocoder 3000, à écouter, ndlr). On nous demandait toujours notre nom de groupe, alors on a fini par s’appeler Periods mais y a pas vraiment de démarche derrière le nom. », rigole Dana.

Leur démarche, finalement, c’est la spontanéité. Si les compositions musicales sont amenées par les unes et les autres, c’est Dana qui signe les textes, là aussi avec beaucoup de spontanéité.

« On parle beaucoup de la place des femmes et des relations femmes-hommes qui peuvent être compliqués. Ce sont des sujets forts. On dit de nous qu’on est un groupe féministe, moi, ça me va, parce que je le suis. Mais en fait, je considère que c’est normal d’être féministe, c’est même triste qu’il y ait un mot pour définir ça. Mais oui, c’est féministe parce qu’on vit en tant que femmes des choses très dures, tout le temps. Alors, nos chansons, c’est un peu comme un journal intime, je pars d’histoires vécues par moi ou des gens que je connais, et je modifie un peu. C’est un point de vue sur des situations en fait. Ce sont surtout des femmes qui se reconnaissent dans les chansons et qui nous disent que ça fait du bien, que ça fait plaisir. La chanson par exemple sur le moniteur d’auto-école, c’est une histoire personnelle. Des nanas se sont reconnues dedans. C’est bien ! Enfin, c’est triste, mais ce que je veux dire c’est que c’est bien de savoir que l’on n’est pas seules. Y a trop de mecs qui font des trucs pas cool ! », analyse-t-elle.

Elles chantent le sexisme subi et le vivent au quotidien. « On s’est pris des remarques de techniciens. Mais ça c’est très répandu. », glisse Paola, rejointe par Dana :

« Ça arrive qu’ils nous proposent de l’aide, mais ça va on gère notre truc. Ils vont nous regarder de haut. Avoir une attitude paternaliste. Je trouve qu’en tant que meufs, on est toujours obligées d’en faire plus. Je sais branchée mon ampli. »

Sur la scène de l’Antipode, le 25 janvier, Periods et La Battue étaient sélectionné-e-s pour les auditions des Inouïs du Printemps de Bourges. Leurs discours sont semblables. Ellie James n’a pas de formation en musique :

« Quand j’ai commencé, je n’y connaissais rien. Mes frères m’ont montré des choses pour que j’apprenne et pour que les techniciens ne parlent pas qu’aux hommes. » Pour Irène (qui remplace Ophélie dans Periods depuis quelques mois), « là où ça peut changer c’est quand il y aura plus de femmes côté musique et côté régie. Il faut que ça devienne normal ! On manque de modèles de batteuses, de guitaristes… Et ce manque freine les filles. »

SAFE OU PAS SAFE ?

Les remarques de ce style, Alice, chanteuse et guitariste du groupe grunge SheWolf, en a essuyé plusieurs. Le 6 décembre, aux Ateliers du Vent, Les Enlaidies organisaient un événement en off du festival dont la première édition s’est tenue en juin 2019 : un concert composé exclusivement de musiciennes, de techniciennes et d’organisatrices, précédé par une table-ronde autour de la sexualisation des musiciennes.

« On a eu des remarques de techniciens, ils vont nous dire que la technique c’est pas notre truc, parce qu’on est des femmes… Ils veulent t’apprendre la vie, t’apprendre à régler ton instrument… Quand ils te proposent de t’aider à porter ton matériel, tu sens l’attitude paternaliste. Et je vous raconte pas aussi les comportements de prédateur, « Ah y a beaucoup de guiboles à l’air, je vais avoir du mal à me concentrer sur le son… ». Quand je joue le soir, je me demande comment je vais m’habiller. Je me demande comment Courtney Love partirait dans l’hypersexualisation pour dire « Je vous emmerde encore plus »… Tu te poses des questions que tu devrais pas te poser. T’as pas envie d’être désirée, t’as envie d’être écoutée. Mais t’as pas non plus envie de te cacher ! », souligne alors Alice.

« On a eu des remarques de techniciens, ils vont nous dire que la technique c’est pas notre truc, parce qu’on est des femmes… Ils veulent t’apprendre la vie, t’apprendre à régler ton instrument… Quand ils te proposent de t’aider à porter ton matériel, tu sens l’attitude paternaliste. Et je vous raconte pas aussi les comportements de prédateur, « Ah y a beaucoup de guiboles à l’air, je vais avoir du mal à me concentrer sur le son… ». Quand je joue le soir, je me demande comment je vais m’habiller. Je me demande comment Courtney Love partirait dans l’hypersexualisation pour dire « Je vous emmerde encore plus »… Tu te poses des questions que tu devrais pas te poser. T’as pas envie d’être désirée, t’as envie d’être écoutée. Mais t’as pas non plus envie de te cacher ! », souligne alors Alice.

Pour $afia Bahmed-Schwartz, artiste pluridisciplinaire qui ce soir-là propose un concert eros rap/trap, intervient : « Tu peux avoir envie que le public te désire mais pas les gens avec qui tu bosses ! Je passe plus de temps à gérer mon ingé son que mon concert. Je viens des Beaux-Arts et déjà avant je faisais des dessins érotiques. Ça me servait à m’empowerer. Je me suis ensuite mise à l’écriture, puis à la musique, puis à la vidéo. J’étais dans la case de l’artiste femme pop rap, j’ai commencé à réfléchir aux clichés. Je me suis aperçue que, même dans les mouvements queer, avec des personnes averties, déconstruites, les réflexes sont sexistes. Une femme puissante, ça va forcément être une maquerelle. Moi, ce que je veux faire, c’est incarner tout un panel d’images de femmes et essayer au fur et à mesure de créer des personnages qui mélangent clichés et états d’âme, qui vrillent et qui dépassent les frontières normatives. Je suis en recherche. Je cherche encore. Publiquement, je suis considérée comme une chanteuse. »

À l’affiche de ce off des Enlaidies figure aussi le groupe d’electroclash NABTA dont Justine fait partie. Elle a toujours participé à des groupes dans lesquels jouaient des hommes, elle est hélas habituée à ce que les techniciens ne s’adressent pas à elle :

« En plus, avec les ingés sons, j’ai le côté jeune et le côté femme. Pour moi, la scène est un endroit super safe. J’y ai déjà enlevé mon tee-shirt et j’avais les seins à l’air. Et en fait, c’est pas safe. Un mec m’a fait pouet pouet. »

Choquée, elle remarque que sur la scène les corps, des femmes principalement, sont sexualisés malgré eux : « T’as une robe punk, on vient te dire que ça te grossit. En fait, peu importe pour quoi tu viens, tu ne dois pas venir me toucher, m’agresser. »

EXPLOSIONS DANS LES OREILLES…

Lors de la table-ronde d’HF Bretagne, Marjorie Risacher fait part d’une anecdote significative. Un soir, à Paris, l’artiste rennaise Laetitia Shériff, identifiée rock indé / alternatif, joue sur scène. Dans la salle, un mec crie « À poil ! ». Elle n’en revient pas : « Jamais ça ne me viendrait à l’esprit de crier ça à un artiste homme. »

Quelques heures plus tard, au parc expo, on laisse nos oreilles trainer dans la fosse. « Ahh c’est les Spice Girls ! », s’esclaffe un festivalier en découvrant le quintet de Los Bitchos. Peu de temps après, un autre quitte le hall : « Ouais, elles sont bonnasses mais ça s’arrête là… »

Flashback. On se souvient du rock viscéral délivré par Shannon Wright, lors du festival Mythos en avril dernier. Derrière nous, deux hommes discutent. Pas de sa musique non, mais de « sa sacrée bouche à pipe » avec laquelle « elle doit en sucer, des bites ». On était resté-e-s sur le cul, sans voix.

On raccroche alors aux propos d’Ellie James, concernant les commentaires et comportements sexistes auxquels elle est régulièrement confrontée avec les techniciens :

« La plupart du temps, les techniciens sont assez ravis de voir des femmes dans ce milieu. Avec mon solo, je vais jouer plutôt dans les théâtres, et là je trouve qu’ils sont un peu plus vieux jeu. Quand j’ai confiance en moi, je mets les pieds dans le plat et je leur dis que c’est super sexiste ce qu’ils disent. Et puis, il y a des fois, je me sens comme une enfant, et là ils me font sentir comme une merde. J’ose pas leur dire et après j’y repense, je me dis que j’aurais du dire ça ou ça. Et je m’en veux. »

Pour Alice de SheWolf, le contraire ne fonctionne pas. Elle prend l’exemple de Jim Morrisson et son côté sexy « pour faire tomber les minettes ». Il ne lui viendrait pas à l’esprit de dire de lui qu’il est « bonne » (cette expression est exclusivement pensée au féminin…) ou de le dénigrer pour son physique. « Chez les mecs, le respect grandit avec le sex appeal. », souligne-t-elle.

Sur scène, le trio enflamme le public. C’est une explosion grunge qui vient nous délivrer de nos tensions. On a envie de nous libérer de nos corps qui tout à coup semblent trop étroits pour cette dose d’énergie. Le groupe s’est formé à Paris il y a 4 ans et évolue désormais en Normandie, dans le Perche, où elles ont bâti un studio et ont enregistré un album Sorry, not Sorry. Le grunge, Alice en était fan. Et en plus, c’était une évidence :

« Le côté brut, sans une tonne de reverb’, dire les choses comme on les pense. Avec une vraie recherche mélodique, harmonique, bien vénère. Parce qu’il y a aussi le défoulement pur. Ça complète avec les chansons dans lesquelles on revendique ce qu’on vit et qui nous met en colère. On montre que la condition humaine est complexe, on cherche à déconstruire les préjugés. Ça nous arrive pour écrire des textes de prendre des faits divers comme des meurtres, des infanticides, etc. et d’en faire des chansons mais sans être dans le jugement. Juste, on incarne des personnages d’une société malade. »

DÉSEXUALISER LES CORPS SUR SCÈNE

Sur scène, se dégagent liberté, rage et détermination. Il n’est plus question de sexe et de genre, simplement de musique. « C’est une liberté totale. C’est ta scène, tes règles, c’est comme tu veux toi. Le plaisir, j’ai pas l’impression qu’on me l’arrache, je le provoque moi-même. Je n’ai jamais eu aucun rapport semblable à celui-ci avec mon corps en dehors de la scène. Sur les photos, souvent, on dirait que je suis en plein orgasme. », rigole Alice, quelques instants avant de monter sur la scène des Ateliers du Vent.

Sur scène, se dégagent liberté, rage et détermination. Il n’est plus question de sexe et de genre, simplement de musique. « C’est une liberté totale. C’est ta scène, tes règles, c’est comme tu veux toi. Le plaisir, j’ai pas l’impression qu’on me l’arrache, je le provoque moi-même. Je n’ai jamais eu aucun rapport semblable à celui-ci avec mon corps en dehors de la scène. Sur les photos, souvent, on dirait que je suis en plein orgasme. », rigole Alice, quelques instants avant de monter sur la scène des Ateliers du Vent.

Durant les échanges, Marie-Claude et Fanny, respectivement batteuse et bassiste de SheWolf rejoignent la table-ronde. « Perso, je n’ai pas du tout envie de me sexualiser dans la manière de m’habiller ou le maquillage. Mais j’ai quand même une pression. Quand tu décides de faire ça et que tu es la seule fille du groupe à faire ça, tu as une énorme pression. Ça m’est arrivé et en loge, tout le monde se maquillait. Qu’on veuille se maquiller ou pas, on est tout le temps en train de se remettre en question. En tant qu’être pensant, on a le droit d’avoir les goûts qui sont les nôtres. Si plein de meufs arrivaient sur scène en tee-shirt et en jean, ça mettrait moins la pression aux autres. La non sexualisation, je trouve que c’est aussi un thème important dans ce débat. », explique Marie-Claude.

Fanny apporte également son point de vue, alimentant une réflexion au-delà des sexes et de leur binarité actuelle : « La performance de genre ne me parle pas. Ça enferme dans des catégories. Je me considère pas genrée. En apprenant à m’accepter telle que je suis, c’est-à-dire juste une humaine avec une chatte et des seins, j’arrive pas à m’ancrer femme dans ma tête. Parce qu’on va me décrire avec des pseudos critères féminins qui ne me conviennent pas. Je n’exprime aucune sexualisation et je considère que c’est l’expression de chacun. »

Il n’y a rien d’universel et de figé dans les féminités, tout comme dans les masculinités, dépassant le cadre normatif et restrictif imposé. Comme le dit $afia Bahmed-Schwartz, monter sur scène quand on est une femme, c’est se mettre en danger et c’est déjà transgresser une norme. Celle de la gentille fille qui reste à sa place et ne se met pas dans la lumière. Pour ne pas attirer l’attention. Pour Alice, faire du rock, c’est aussi un acte transgressif.

Et pour Dana, Paola et Irène, être en soutien-gorge sur scène, « c’est pour être à l’aise. » Comme à leur habitude, elles partent d’un acte spontané :

« On ne se pose pas la question pour les mecs. Ils se mettent torse nu et personne dit rien. Alors que nous, on nous demande pourquoi on se met en soutif. »

Puis, elles prennent du recul, selon leurs propres dires. Elles conscientisent le geste, qui devient militant : « Ça va avec nos morceaux. Pour essayer de désexualiser les corps de femmes. Par contre, on n’a jamais eu de réflexions par rapport à ça. Alors, on imagine bien que certains se rincent l’œil mais en tout cas, devant nous, ils se taisent. Peut-être que comme on a des paroles féministes, ils osent pas… »

LE RAPPEL À L’ORDRE, À TRAVERS LA MÉDIATISATION

Tant mieux. Il n’est pas à souhaiter que les violences s’amplifient. Malheureusement, on constate en parallèle que quand les médias s’en mêlent, à long terme, les musiciennes sont sans cesse ramenées à leur sexe et à leur genre. Comme dans tous les domaines de la société, quand elles cherchent et commencent à se faire une place, on leur rappelle quelle elle est, cette fameuse place, selon la hiérarchisation des sexes.

Tant mieux. Il n’est pas à souhaiter que les violences s’amplifient. Malheureusement, on constate en parallèle que quand les médias s’en mêlent, à long terme, les musiciennes sont sans cesse ramenées à leur sexe et à leur genre. Comme dans tous les domaines de la société, quand elles cherchent et commencent à se faire une place, on leur rappelle quelle elle est, cette fameuse place, selon la hiérarchisation des sexes.

Docteure en sciences du langage à l’université Rennes 2, Claire Lesacher présentait, lors de la conférence organisée par la FEDELIMA, les expériences médiatiques de deux rappeuses à Montréal (dont elle a changé les noms). La première, c’est Mathilde, elle a commencé le rap pour faire rire son entourage. La seconde, c’est Dalia, et elle, clairement, a utilisé le rap pour parler de la sexualité féminine.

Elles attisent la curiosité des médias qui vont très rapidement les remettre dans le cadre restrictif : « Déjà, les discours et intérêts des médias s’adossent au fait qu’elles sont des femmes avant d’être des artistes. Les articles sont titrés par exemple « Les filles au franc parler ». Mathilde explique combien elle s’est sentie enfermée dans un rôle de bimbo écervelée. Les médias étaient focalisés sur les moments où elle disait chatte et bite. Elle, elle ne se reconnaissait pas. Dalia indique que les médias se sont focalisés sur l’aspect sexuel et ont fini par lui reprocher. Le constat, c’est que les logiques médiatiques semblent alimenter la visibilité des rappeuses sur et pour l’aspect sexualisant. Et en plus, il y a l’idéologie selon laquelle ce n’est pas sérieux de parler sexualité. »

Résultat : il y a un risque pour ces artistes de rester à la marge. Lors de la conférence proposée par HF Bretagne, les expertes ont également mis en interrogation la responsabilité des maisons de disque et des attaché-e-s de presse : comment décrivent-ielles les artistes ?

La chanteuse et guitariste de SheWolf amène sa réponse quelques heures plus tard : « Ça nous fait chier d’être présentées comme un groupe de rock 100% féminin. » Et pourtant, c’est le point sur lequel accentuera la presse, comme le souligne Pumpkin qui au lendemain d’un concert lit dans Ouest France que « des petites dames qui chantent du hip hop, il n’y en a pas partout. »

« ON N’EST PAS LIBRE UNE SEULE SECONDE EN FAIT »

De son côté, $afia Bahmed-Schwartz témoigne également de mauvaises expériences avec la presse. « L’image des femmes est différente de celles des hommes. Dans tous les domaines. L’an dernier, je participais à un concert pour Arte. Un journaliste voulait faire une vidéo avec une interview, à la Konbini. Il a commencé par me poser des questions sur mon père. Je lui dis qu’il me fait prendre des risques donc je ne veux pas répondre à ses questions à la con. Il a continué l’interview. Sur mes origines, mon genre, ma famille, mon orientation sexuelle… J’avais juste envie de parler de musique, de performance ! Les artistes femmes, on accepte les interviews et on accepte de jouer le jeu car on a besoin de visibilité et puis que si on dit non, on passe pour des hystériques, des rabat-joies, etc. Je trouve qu’avec les journalistes, y a toujours un moment où le consentement est vague, aussi vaporeux que les images. », relate l’artiste.

Carole Boinet est rédactrice en chef adjointe aux Inrockuptibleset écrit principalement dans la rubrique Musiques. Invitée à participer au débat par HF Bretagne, elle soulève que la presse est le reflet d’une société :

Carole Boinet est rédactrice en chef adjointe aux Inrockuptibleset écrit principalement dans la rubrique Musiques. Invitée à participer au débat par HF Bretagne, elle soulève que la presse est le reflet d’une société :

« Si le journalisme ne va pas, la société ne va pas. Dans le journalisme, on capte la matière vivante, le temps présent. Je suis convaincue du poids des mots et de leur puissance. Les idées passent par la forme langagière. Je me suis naturellement mise à écrire en écriture inclusive. Oui, il faut préserver les langues mais je crois que la langue, comme le journalisme, est vivante et donc elle évolue. Elle suit nos mouvements de pensée. Il faut qu’elle suive nos vies. »

Vient alors la question des freins. L’éducation a été mentionnée mais c’est maintenant au capitalisme d’atterrir sur la table des réflexions. L’industrie musicale fait front et empêche une majorité d’artistes d’accéder à une liberté totale en terme d’images (et pas que…).

Pour Raphaëlle Levasseur, il est certain que beaucoup d’artistes passent par « le persona », c’est-à-dire par la construction d’un personnage, et pour Carole Boinet, la musique est liée à l’image. « Elvis, il était oversexualisé. On vendait un corps qui plaisait aux adolescentes. C’est très complexe et insidieux. L’industrie musicale se construit sur des objets à vendre. Les gars aussi sont touchés mais moins que les filles. À force de commenter leurs physiques, leurs comportements, de les questionner, elles en viennent à culpabiliser. Elles sont toujours trop ou pas assez. Trop ou pas assez sexy, avec des poils ou sans poils, en jogging ou en robe… Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C’est la liberté qui est en jeu. Laissons-les, les femmes ! Il faut que les gens soient libres de faire ce qu’ils ont envie de faire ! », remarque Carole Boinet.

Elle prend l’exemple de Kate Bush. La première fois qu’elle apparaît et qu’elle se met à danser. La première fois, dit-elle, qu’on voit une femme danser un peu bizarrement :

« C’était incroyable de liberté ! Elle a inventé une subjectivité et ça, peu de femmes se l’autorisent. C’est difficile de sortir du carcan, du cadre. »

Il y a quelques mois, en interview avec Orianne Marsilli, alias Ladylike Lily, elle nous faisait mention de la performance de Camille, très empreinte de liberté. Elle notait alors qu’il est rare de voir une musicienne s’affranchir des codes. Pumpkin confirme :

« Ce qui est insidieux, c’est que tout est mis en place pour une séance photo. Et quand tu as du respect pour le travail des gens, c’est pas facile d’intervenir. On n’ose pas dire non. » Elle fait alors état de son rapport à la scène : « En concert, j’aimerais que le public soit focus sur la performance artistique et rien d’autre. Et parfois, je vois que le regard se porte sur autre chose. Je pense qu’on n’est pas libre une seule seconde en fait. »

Pour $afia Bahmed-Schwartz, même discours : « Moi, ce que j’aime dans la scène, et c’est un choix, c’est monter sur scène et rencontrer le public, la sororité. C’est ça que j’aime. Il y a une sorte d’effervescence où t’as envie de donner le meilleur de toi-même et de donner de la force aux autres. Être une super soi-même pour l’offrir aux personnes qui sont venues. »

Mais, comme partout, une femme libre équivaut à l’immaitrisable. Impossible pour une femme de transgresser ses rôles sociaux sans être rappelée à l’ordre. Que ce soit par les professionnel-le-s de la musique, les médias ou le public. Le rapport de pouvoir désignant les hommes comme êtres dominants passe par des biais multiples, et cela n’est pas propre aux musiques actuelles : invisibilisation, contrôle de l’image, objetisation du corps, violences sexistes et sexuelles, dans lesquelles s’imbriquent également les violences racistes, LGBTIphobes, grossophobes, handiphobes, etc.

S’ADAPTER, CONSTAMMENT

Claire Morel, co-fondatrice de She said so France et modératrice de la table-ronde sur l’image subie ou choisie des musiciennes, cite Edmond de Goncourt dans toute sa misogynie :

« Si on faisait l’autopsie de femmes ayant un talent original, comme Mme Sand, Mme Viardot, etc. on trouverait chez elles des parties génitales se rapprochant de celles des hommes, des clitoris un peu parents de nos verges. »

Voilà voilà. Les femmes, encore aujourd’hui, ne sont pas réellement considérées comme des artistes à part entière. Demeure cette vision néfaste de la muse qui n’a pour but que de renvoyer les femmes à une vaste fonction d’inspiration pour les hommes, producteurs de contenus de génie. Les femmes doivent s’adapter. C’est ce que notent Ellie James et Yurie Hu.

« Quand on part en tournée, on s’adapte énormément. L’humour gras, le foot, tout ça… Maintenant, ça fait partie de moi, je suis contente quelque part de faire partie des « gars ». Mais j’ai été obligée de m’endurcir pour être entendue. », souligne Ellie.

Pour Yurie, il y a un sujet qui reste profondément tabou et dont elle parle aisément, et c’est tant mieux, ce sont les menstruations. « Je ne veux pas diaboliser les mecs mais les règles, les douleurs physiques, ils ne comprennent pas. Nous, on a nos règles tous les mois. En tournée, j’appréhende. Il faut que je pense à bien prendre des tampons, des médicaments, etc. Et puis je ne parle pas de celles qui ont des complications dues à leurs règles, qui font des anémies, celles qui ont de l’endométriose… On n’en parle jamais et je pense que ça peut même dissuader des femmes à ne pas avoir ce rythme de vie. », signale-t-elle.

Ellie est sujette à des évanouissements en période de règles : « Je flippe que ça m’arrive sur scène. Je me demande si ça va m’arriver avant de monter sur scène ou sur scène… Attention, on ne se victimise pas mais on pense que c’est important d’en parler. Par exemple, j’ai pas mal d’amies qui faisaient de la musique et qui ont arrêté quand elles ont eu des enfants parce que souvent leurs mecs font aussi de la musique et donc il faut qu’il y en ait un qui s’arrête… Et on a plus l’habitude de voir le mec sur la route en tournée. Ça me fait me poser beaucoup de questions. C’est quoi mon futur ? Comment je pourrais concilier vie de famille et vie de tournée ? Déjà que concilier la vie de couple c’est pas facile… »

La parentalité est encore attribuée aux femmes comme nous l’expliquait l’an dernier la réalisatrice rennaise Céline Dréan, après avoir participé à la table ronde organisée par HF Bretagne, à l’occasion du festival Travelling, sur la place des femmes dans le milieu du cinéma. Concernant les propos des actrices expliquant de plus en plus dans les médias qu’après une grossesse, elles partaient en tournage avec leurs bébés, elle répond :

« On entend des actrices qui sont à un niveau hyper élevé, qui peuvent avoir des nounous avec elles. Une technicienne son, une cheffe op’, une réalisatrice qui fait plutôt du documentaire, je peux te dire qu’il y aura pas de nounou, pas de budget pour ça. Soit tu as quelqu’un d’autre qui peut assurer quand t’es pas là, soit t’as pas et t’as pas de solution. Moi, je me rappellerais toujours – et c’est arrivé à plein de femmes quelque soit leur milieu et leur travail – le premier festival où je suis allée après avoir eu ma première fille, un copain m’a dit ‘bah alors, qu’est-ce que t’as fait de ta fille ?’. Je suis absolument sure que personne n’a dit ça au père de ma fille quand il est sorti pour la première fois. »

Dans le monde musical, le sujet fait débat et était le sujet d’une conférence proposée par Musiques Pluri’ELLES (orientée sur les musiques classiques et les orchestres). En avril 2018, une vidéo avait fait le tour de la toile, montrant la mezzo Wallis Giunta, sur scène, portant dans ses bras le bébé de l’altiste qui venait de se réveiller de sa sieste. Une réalité qui doit être prise en compte et être mise sur la table des discussions dans tous les champs d’activités.

LE PARCOURS DE LA COMBATTANTE

« Sur l’ensemble, le parcours est cadré. Il y a une orientation genrée des instruments et une éducation genrée. Ça va commencer dès le plus jeune âge. Les filles vont plutôt faire du violon, vont aller au conservatoire. Les garçons, à l’adolescence, ils vont monter des groupes, c’est une école de la virilité et les filles, quand elles sont là, elles ne sont pas là pour leurs compétences. Dans les musiques actuelles, on est plutôt sur des instruments comme la guitare, la basse, la batterie, les instruments traditionnels. Là où on oriente moins les filles. Ensuite, sur le marché du travail, il y a un déséquilibre, puis la grossesse, la maternité… Et je ne parle même pas de l’image des femmes quand elles vieillissent. Clairement, on n’a plus envie de les voir. », analyse Laurie Hagimont.

Sans oublier, comme le précise Clémence Hugo, que souvent les lieux de répétition se situent à l’orée des villes. Pour les jeunes filles, il est plus difficile d’accéder à ces lieux puisqu’en règle générale, on les laisse moins sortir, seules, de nuit, etc :

« Et ensuite, si elles poussent la porte des lieux de musiques actuelles, qui les accueille ? À Quimper, par exemple, ils ont embauché une femme en accueil technique, ça c’est vraiment des choses auxquelles il faut réfléchir. Les femmes qui n’ont pas de formation musicale, elles se sentent encore moins légitimes. Je pense que les lieux de répétition sont un endroit clé pour absorber le retard avec lequel partent les femmes de par tout ce qu’on a dit sur leur éducation, etc. »

« Et ensuite, si elles poussent la porte des lieux de musiques actuelles, qui les accueille ? À Quimper, par exemple, ils ont embauché une femme en accueil technique, ça c’est vraiment des choses auxquelles il faut réfléchir. Les femmes qui n’ont pas de formation musicale, elles se sentent encore moins légitimes. Je pense que les lieux de répétition sont un endroit clé pour absorber le retard avec lequel partent les femmes de par tout ce qu’on a dit sur leur éducation, etc. »

Le sentiment d’insécurité est fort dans les musiques actuelles. Le critique Norman Lebrecht écrivait déjà en 1991 : « Dans nos sociétés évoluées où toute discrimination est un délit, les salles de concerts demeurent au-dessus des lois, comme des bastions inexpugnables de la suprématie masculine et blanche. »

Aujourd’hui, il n’y a qu’à consulter les nombreux témoignages sur le site de Paye Ta Note. Aucune surprise, c’est un florilège de violences sexistes, autant dans les paroles que dans les actes.

« Ce sont des mots qui font perdre confiance. Il faut prendre conscience de ça. C’est extrêmement grave et ça a des conséquences sur le comportement des filles et des garçons, notamment l’évitement et l’abandon chez les filles. On ne peut pas traiter les violences sexuelles si on ne traite pas ce qui paraît « anodin ». »

s’insurge à juste titre la coordinatrice d’HF Bretagne.

Pour elle, les professionnel-le-s de la musique ont la responsabilité d’accompagner et de faire entendre la diversité des points de vue qu’il y a dans cette société : « Ce n’est pas si compliqué, c’est une règle qui peut être mise en place. Comme pour le cinéma avec Polanski, on ne demande pas de censurer la projection du film mais en parallèle de l’accompagner d’un débat, d’une rencontre. »

Réflexion à laquelle Clémence Hugo ajoute la nécessité de faire parler les personnes concernées : « C’est important de ne pas se retrouver en position de dominant-e qui parle à la place de… Comme quand on parle de la décolonisation avec uniquement des hommes blancs. Là dans le cas des musiques actuelles, il faut écouter les personnes concernées : les musiciennes. »

UN TRAVAIL COLLECTIF

Elles le disent : depuis MeToo, elles ont moins besoin de convaincre, la réflexion est plus collective, le travail aussi. HF aide et accompagne mais ne fait pas à la place.

« On a une belle relation avec les TransMusicales depuis plusieurs années. À aucun moment, on ne fait à leur place. De toute façon, c’est inscrit dans le pacte des musiques actuelles. », précise Laurie Hagimont. « Je rejoins Laurie sur le côté plus collectif mais je dirais quand même que si dans une équipe il n’y a pas une personne mobilisée pour porter ces questions-là, y aura pas forcément le même impact. On est sur du collectif mais il reste une part de militantisme quand même. Il faut être en capacité d’amener la question même si ça déplait. Mais c’est vrai que je le ressens aussi, à HF, on est plus identifiées et on nous sollicite beaucoup plus et moins naïvement, je dirais, dans le sens où la réflexion reste moins en surface, va plus en profondeur. », nuance Clémence Hugo.

Comme dans tous les autres domaines de la société, l’évolution concernant l’égalité femmes-hommes se fait progressivement. Lentement. Les derniers chiffres 2019 montrent que seulement 12% de femmes dirigent des Salles de Musiques Actuelles (Smac) et cela n’a pas évolué depuis 2017.

Côté programmation, on l’a dit en début de dossier, les chiffres ne sont pas bons non plus. À l’Antipode MJC, Gaétan Naël est adjoint de direction et de programmation des musiques actuelles depuis 11 ans. Son travail : mettre en place une programmation qui tient compte du projet artistique et culturel - ainsi que du budget - de l’association, qui intègre les questions de diversité, de mixité, de différences des genres et des esthétiques, des musiques spécialisées et des musiques grand public.

En pratique, ça se concrétise par du temps de veille, de la lecture, des visionnages, de l’écoute, des échanges avec des producteurs, des tourneurs, de la petite structure à la structure internationale. Cela implique également des échanges avec les artistes, des déplacements pour aller voir des concerts dans des bars, des festivals et autres lieux et événements, des déplacements dans tout le grand Ouest et l’Ile de France, mais aussi des échanges avec ses différents réseaux et les bénévoles du pôle musique de l’Antipode.

« Il y a une multitude de faisceaux, c’est un travail en 360, le volume d’infos arrive de toute part. Ça demande une grande disponibilité et une grande souplesse, aussi parce qu’il y a moins de moyens pour les musiques actuelles. », précise Gaétan Naël.

LE SEXE N’EST PAS UN CRITÈRE ?

En général, questionner un programmateur sur l’absence ou le très faible pourcentage de femmes dans la saison, c’est le moment qui fâche. Parce qu’en général, on nous répond que le sexe n’est pas un critère. On nous a même dit, et on ne citera pas la personne, qu’on regardait les choses sous le mauvais angle. Gaétan Naël replace alors le contexte :

« Honnêtement, je n’ai jamais pris ça pour un critère. Par contre, il y a un mouvement sociétal, que je ressens, qui fait que ça devient un critère. Et ça me taquine un peu. Pour faire la programmation, je pars de ce qui existe, du contexte dans lequel nous sommes, et je retiens des propositions peu importe de qui ça vient. C’est une proposition artistique. Ça peut aller de l’orchestre de Cotonou avec des musiciens âgés de 70 ans et plus à de très jeunes artistes comme Tiny Feet, à l’époque où nous l’avons reçue, ou Ladylike Lily. C’est même elle qui faisait l’affiche et on ne s’est pas demandé si elle était connue ou pas, c’était le début de sa carrière et accompagner les jeunes talents fait partie de la logique de la structure. On fera de la même manière pour un jeune artiste homme. Il y a la diffusion mais il y a aussi les résidences à prendre en compte. On a eu trois résidences longues sur la saison, trois femmes. Encore une fois, ce n’est pas une question de sexe mais de projet. »

Il poursuit sa réflexion, émanant d’une question multiple : « Fort est de constater qu’il y a moins de femmes. De la petite enfance à la vie professionnelle, on le sait, il y a toute une construction sociale et il est sans doute plus facile pour un homme d’arriver dans ces espaces-là. En faisant les calculs, on s’est rendus compte qu’on n’était pas meilleurs que les autres. Ni meilleurs, ni moins bons. On a de gros efforts à faire. Notamment niveau hip hop par exemple. Ou le rap. J’ai eu des conversations musclées avec des producteurs, j’essaye d’en parler avec les tourneurs, ce n’est pas toujours évident. Il y a beaucoup de projets hommes dans ces domaines mais il y a aussi beaucoup de mauvais projets avec des hommes. En France, il n’y a pas 150 bons projets de rap. » Ce qu’il exprime, c’est la nécessité d’être vigilant, de questionner sa pratique et d’en discuter. Mais il ne peut pas agir seul.

LA CHAINE ENTIÈRE À REPENSER

Il ne faut pas oublier que la structure qui diffuse un-e artiste est un des maillons de la chaine. En avril dernier, Odile Baudoux, programmatrice artistique au Triangle, rappelait lors de la présentation du diagnostic chiffré d’HF Bretagne : « Sur la programmation de l’année prochaine, on est plus du 60 – 40 (femmes – hommes). Il y a des raisons conjoncturelles à ça : des questions d’agenda, de partenariat, etc. Parce que je ne suis pas toute seule à décider et à bâtir cette programmation. On n’y arrive pas toute seule si tout le monde ne décide pas de mettre l’égalité au centre des priorités. C’est tous et toutes ensemble qu’il faut le faire. »

Le programmateur de l’Antipode MJC ne peut qu’acquiescer : « On est lié-e-s à un système, à des économies, à une industrie musicale. On peut se battre mais c’est toute la chaine qu’il faut repenser. » Autre élément à prendre en compte : les musiciennes sont moins nombreuses dans le secteur et quand elles sont remarquées, elles sont davantage sollicitées, donc moins disponibles et parfois plus chères. « Dans le quotidien d’une structure, c’est pas secondaire. », dit-il.

De nombreux points sont encore à améliorer et cela ne concerne pas uniquement la partie diffusion. Les aides aux structures, l’éducation à l’égalité, une politique réelle de l’égalité dans tous les secteurs de la société, une remise en question de la presse et des industries en tout genre.

On le sait, patriarcat et capitalisme sont liés. Il est temps de réfléchir aux conséquences de l’invisibilisation des femmes mais aussi à l’impact et la portée des mots et des images utilisé-e-s par de nombreux artistes. Concernant la programmation de chanteurs et musiciens – ou d’artistes en général – connus pour leur misogynie, qu’elle soit à titre de provocation ou bien qu’elle soit bien intégrée, ou pour leurs actes sexistes et/ou criminels (on rappelle que le viol est un crime) ainsi que pour leurs incitations à la haine et aux violences, les débats sont houleux entre des militantes revendiquant l’annulation des concerts (ou des projections, pour ne pas mentionner l’actualité de la fin 2019) et des programmateurs jouant aux autruches.

Pour HF Bretagne, la censure n’est pas forcément la réponse au problème, et opte plutôt pour que ces événements soient encadrés, en les accompagnant de débats, de rencontres et d’échanges. Pour aborder les questions de domination, de rapports au pouvoir, de discriminations, de violences sexistes et sexuelles.

Pour Gaétan Naël, il est clair que l’Antipode MJC a toujours eu un rôle à jouer, en tant que structure de quartier. De nombreux temps d’échanges et de rencontres sont organisés autour de thématiques diverses, comme ce fut le cas il y a quelques années, en 2009, avec la venue d’Orelsan. Une venue qui avait suscité la polémique :

« Il n’était pas le seul programmé ce soir-là, ça allait dans le cadre d’une soirée du festival Urbaines. Dans mon geste artistique, j’essaye de raconter une histoire. J’ai mis dans la narration plusieurs façons de traiter le fait de vivre sur le territoire français. Il y avait ensuite une rencontre, c’était annoncé. On ne l’a pas organisé à cause de la polémique, ça rentre dans notre mission et dans notre fonctionnement. Après je m’interdis bien évidemment des projets hautement politiques, ou racistes, ou xénophobes, etc. Je reste dans le cadre de la loi. »

Il conclut : « Le rapport sociétal a beaucoup changé depuis. On évolue dans le bon sens, on réinterroge les gens sur leurs pratiques et sur les prises de conscience. Moi, je ne suis pas sachant, je grandis tous les jours, je prends des taquets tout le temps et j’apprends. Ce qu’il faut, c’est arriver à déconstruire la société ensemble. Ces questions-là vont ouvrir d’autres questions, c’est très intéressant. »

INSPIRATION RIOT GRRRLS

Bouger les lignes, prendre la parole, prendre le micro, s’affirmer. Ce n’est pas nouveau dans l’histoire des musiques. Dans l’underground particulièrement. « Elles (les musiciennes grunge aux Etats-Unis dans les années 90, ndlr) vont se rendre compte que le personnel est politique, que ce qu’elles ressentent est politique, qu’elles ont envie de prendre des instruments et faire de la musique : elles s’interrogent alors sur la place des femmes dans la société underground et plus largement dans la société. », explique Manon Labry, docteure en civilisation nord-américaine, dont la thèse a porté sur les relations entre culture mainstream et sous-cultures underground, à travers l’étude du cas de la sous-culture punk-féministe.

En juin 2017, au Jardin moderne, elle racontait la naissance du mouvement Riot Grrrls. Un récit qu’elle a publié en avril 2016 dans son ouvrage Riot Grrrls, chronique d’une révolution punk-féministe. Newsletters, fanzines féministes, concerts, esprit DIY, la création est en pleine ébullition. Et prend d’autant plus d’ampleur quand la scène olympienne rencontre la scène washingtonienne, « plus politique, plus organisée ».

Les musiciennes féministes de l’underground étatsunien vont révolutionner le paysage musical punk et porter des revendications encore tristement d’actualité en 2020. Les groupes emblématiques tels que Bikini Kill (qui comptabilise dans ses rangs Kathleen Hanna et Toby Vail), Bratmobile ou encore Heavens To Betsy font entendre leurs voix et dénoncent des pratiques qu’elles trouvent inacceptables.

« Les féministes s’emparent de la scène underground et produisent des choses qui n’ont encore jamais été entendues, même si le terrain avait déjà été tâté par L7 », précise Manon Labry. En effet, L7 abordait déjà la question du plaisir féminin et de la masturbation, entre autres. Pourtant, elles ne prendront pas part au mouvement.

« Pour autant, elles ont beaucoup influencé les Riot Grrrls, ont collaboré et se sont entraidées. Elles étaient, si on peut dire ça comme ça, des collègues de lutte. Les Riot Grrrls ont continué sur la lancée, en ajoutant les violences faites aux femmes, les viols, les incestes. », souligne-t-elle.

Entre 1990 et 1995 – période sur laquelle Manon Labry focalise son récit, correspondant alors à la naissance du courant – les groupes émergent, tout comme les fanzines féministes se répandent, comme Jigsawou Riot Grrrls. On prône alors l’esprit DIY, l’émancipation (sans jalousie entre meufs) mais aussi le retour aux idéaux premiers du punk :

« À cette époque, on déchante un peu du punk qui se veut horizontal mais les scènes masculines sont majoritaires et les comportements machos sont pléthores. « Girls to the front » (réclamer que les femmes accèdent aux devants des scènes et faire reculer les hommes) est alors une stratégie, que Bikini Kill explique lors des concerts mais aussi sur des tracts, pour que l’espace ne soit pas dominé par des hommes. »

Le mouvement est inspirant, puissant, contagieux. Et controversé. Pas au goût de tout le monde. Elles sont régulièrement la cible des médias mainstream qui les décrédibilisent, les faisant passer pour des hystériques criant dans leurs micros.

Le mouvement est inspirant, puissant, contagieux. Et controversé. Pas au goût de tout le monde. Elles sont régulièrement la cible des médias mainstream qui les décrédibilisent, les faisant passer pour des hystériques criant dans leurs micros.

Dans son ouvrage, la spécialiste détaille l’ampleur que prendra cette médiatisation de la haine, allant des menaces (de viol, de mort…) jusqu’à l’exécution de ces dernières. Si le mouvement a disparu de sa forme originelle, il a fait des émules et a poursuivi son chemin en souterrain.

LADYFEST, FÉMINISTE, QUEER ET LGBTIQ+

Louise Barrière est doctorante contractuelle en Arts à l’université de Lorraine. Sa thèse porte sur les festivals punks, queers et féministes. Le 5 décembre, à la Maison des associations à Rennes, elle intervient au sein de la table-ronde organisée par la FEDELIMA.

« Le festival Ladyfest nait en 2000 à Olympia et puis se propage dans le reste du monde. En France et en Allemagne, ça arrive en 2003. Le réseau s’ouvre aux questions LGBTI et queer. Le festival est féministe parce que dans le reste des événements, souvent c’est masculin. L’objectif ici est de mettre les femmes, les personnes homos et trans au centre. », dit-elle, précisant qu’elle a une triple casquette : chercheuse, musicienne et organisatrice.

Il y a beaucoup de similitudes avec le mouvement Riot Grrrls : le côté DIY, les lieux alternatifs et locaux. Elle le souligne : l’inspiration est punk mais la programmation très variée, punk rock, synthwave, hardcore, rap, noise, musiques expérimentales, etc. Lors du festival ne sont pas uniquement organisés des concerts, il y a aussi des ateliers anticapitalistes, antiracistes, antisexistes et des ateliers musicaux réservés aux femmes, aux personnes LGBTIQ+ et aux personnes queers.

« Pour essayer de contrer la division genrée des instruments. », précise Louise Barrière qui signale qu’au-delà d’une programmation, il s’agit là aussi de la création d’espaces « où toutes ces personnes puissent se sentir complètement en sécurité. » Une charte d’utilisation des lieux du festival est affichée à l’entrée du site mais aussi aux toilettes et un peu partout sur les murs, « là où il y a de la place. »

Des fanzines sont distribués à l’entrée, pour conscientiser la position de chacun-e dans l’espace social et donner quelques recommandations s’il se passe quelque chose. « Il y a une équipe de médiation dans la foule, qui est reconnaissable et joignable par téléphone en cas de problème. On demande aussi de respecter les pronoms choisis par les un-e-s et les autres. On peut coller une étiquette sur son vêtement indiquant son pronom. Et il n’y a pas que le pronom masculin et le pronom féminin. Dans une perspective queer, l’idée est de brouiller la binarité du genre dans le langage en proposant des pronoms neutres. », déclare la doctorante.

L’événement tisse des liens avec d’autres formes de mobilisation, au-delà de la musique, en relayant par exemple l’appel à la Slut Walk, à des manifestations nocturnes non mixtes ou en faisant des partenariats avec des associations :

« Il y a une réflexion sur nos pratiques dans les scènes alternatives mais aussi dans tous les espaces de la vie quotidienne. »

VISIBILISER LES MUSICIENNES

À Rennes, le festival Les Enlaidies revendique avant tout son centre d’intérêt : la musique. Mais incite et invite à la réflexion et aux questionnements, par rapport à nos positionnements et nos pratiques dans les rapports entre les hommes et les femmes dans le milieu musical. Interrogées par le média local L’Imprimerie Nocturne, les organisatrices reviennent sur la genèse de leur projet, initié en 2019 :

« Justine : On est (aussi) parties du constat que dans ces milieux-là, qui se disent underground, où on est censé avoir une ouverture d’esprit et de tout, les femmes sont sous-représentées, que ce soit dans l’orga ou en tant que musiciennes. On a chacune sa musique un peu phare, moi je suis très rock et très métal. Même s’il y a des femmes dans le métal, on peine à les voir sans être des objets sexuels, ou des femmes qui se sexualisent ou sensualisent. Il y en a, mais peu. On voulait montrer que dans des esthétiques un peu plus vénères, c’est possible d’être une femme et c’est cool ! Pas besoin de toujours se sexualiser. Clémentine : D’ailleurs, le nom « Les Enlaidies » est lui-même une réponse à cette permanente injonction à la féminité, et il est venu comme une évidence. Le féminisme est une suggestion. Avant tout, c’est un festival de musique. »

Le 6 décembre, aux Ateliers du Vent, le festival plaçait les musiciennes au centre de sa soirée off, proposant autour des concerts, une table-ronde sur la sexualisation de celles-ci mais aussi une caravane-bibliothèque, celle des Impudentes (lire encadré). Les initiatives portant à visibiliser les femmes, autrices, compositrices, chanteuses, musiciennes, techniciennes, commencent à éclore, démontrant en effet que le talent n’a pas de sexe, amenant ainsi une réflexion autour de ce qui freinent le milieu musical.

De plus, les événements militants, comme le souligne le festival itinérant Les Femmes S’en Mêlent, sur pieds depuis 1997, peuvent être source d’empuissancement et de sororité. Et pourquoi pas être de nouvelles sources de découvertes d’artistes et de diffusion, par conséquent. Pour que les musiciennes programmées ne restent pas uniquement dans les cercles militants mais puissent aussi s’épanouir dans d’autres cadres, selon leurs souhaits.

LE RENOUVELLEMENT DE LA CRÉATION

Les mentalités évoluent. On se répète mais les avancées sont lentes, trop lentes. Les questions doivent être posées, les habitudes remises en question.

« Quand j’ai commencé le journalisme, c’était mal vu de poser la question de ‘tu es une femme dans la musique’. Je me disais qu’effectivement on n’en était plus là mais en fait, on en est re-là. Je me suis rendue compte qu’on n’avait pas avancé. Quand on est une femme, on n’a pas le choix du regard extérieur. Un regard sociétal va être posé de facto. C’est ce regard qu’il faut changer. Ouais on en est encore à faire des couv’ de femmes dans le rock parce qu’on n’en a pas encore parlé en fait. Il faut se remettre en question en tant que journaliste mais aussi en tant que personne. Les critiques déjà partent sur des bases inégalitaires. Je leur dis à mes collègues quand ils critiquent négativement les albums de musiciennes, je leur dis de voir aussi ce qu’il y a derrière tout ça. Est-ce qu’elles ont eu le même budget que les mecs ? Est-ce qu’elles ont eu le même temps ? Les mêmes moyens ? Le même matériel ? », analyse Carole Boinet, rédactrice en chef adjointe aux Inrockuptibles.

On aurait également envie d’ajouter : les musiciens, ont-ils subi des remarques sexistes au cours de leur parcours ? En avril dernier, Téléramapubliait une enquête sur le sexisme dans l’industrie musicale. En parallèle, l’hebdomadaire diffusait le manifeste des Femmes Engagées des Métiers de la Musique, signées par 1200 professionnelles du secteur.

Elles écrivaient : « Le temps est venu pour le monde de la musique de faire sa révolution égalitaire : les agissements sexistes, racistes et plus globalement tous les comportements discriminants ne sont plus tolérables et doivent être dénoncés et sanctionnés. Trop longtemps, ils ont été passés sous silence. Nous prenons le micro aujourd’hui pour crier haut et fort que nous n’avons plus peur de les refuser. Comme nos (con)sœurs du collectif 5050 du cinéma, nous pensons qu’il faut questionner la répartition du pouvoir, dépasser le seul sujet du harcèlement et des violences sexuelles pour définir, ensemble, les mesures concrètes et nécessaires qui nous permettront de garantir l’égalité et la diversité dans nos métiers, et ainsi favoriser en profondeur le renouvellement de la création. »

On approuve, il est plus que temps de procéder au renouvellement de la création, au-delà des sexes et des genres. Mais pas sans une juste répartition des pouvoirs.

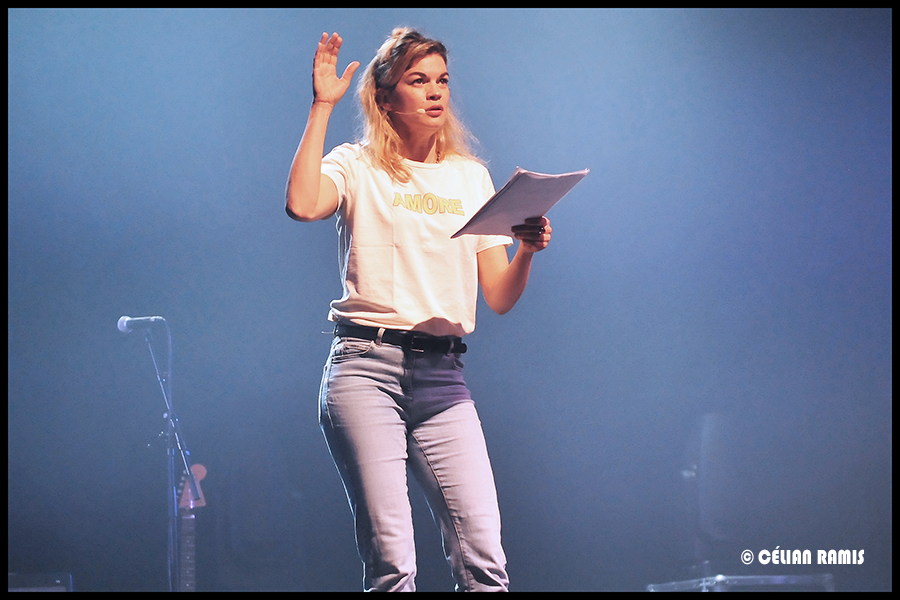

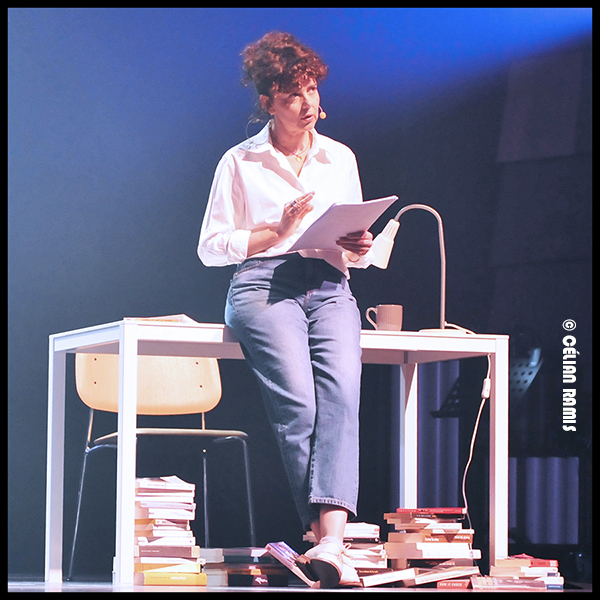

« Si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l’intérieur de vous, alors vous êtes une sorcière. », écrit Mona Chollet. Cette phrase entame le spectacle après une introduction musicale nous plongeant directement au cœur d’un instant décisif, d’un moment duquel on ne peut pas revenir indemne. Une révélation, une (re)découverte, une exploration de nos représentations collectives, une prise de conscience sur le poids et l’ampleur de l’horreur des chasses aux sorcières, une mise en miroir contemporaine interrogeant les stigmates de cet héritage patriarcal dont les normes dominantes perdurent aujourd’hui encore dans des archétypes d’une féminité jugée douteuse. Et surtout dangereuse pour l’équilibre de la domination masculine. Femmes sans enfants, femmes célibataires ou encore femmes aux cheveux blancs… elles sont sur le banc des accusées, incarnant pleinement la figure monstrueuse des sorcières de nos sociétés. La première lecture nous rappelle que des siècles de souffrance ont contribué à façonner le monde qui est le nôtre. Des chasses aux sorcières aux 16e et 17 siècles et de nombreux procès en sorcellerie auront permis de tuer massivement des femmes, dénoncées pour leurs agissements suspects. Parce qu’elles avaient un fort caractère, une sexualité libre ou qu’elles répondaient à leurs voisins. Parce qu’elles allaient tous les dimanches à la messe ou parce qu’elles n’allaient pas tous les dimanches à la messe… : « Chaque comportement et son contraire pouvaient se retourner contre vous » Tandis qu’à cette époque, elles soignent par les plantes et leurs connaissances de la nature et du corps et aident aux accouchements, leurs agissements sont transposés en œuvres du diable. Il suffit d’être une femme pour être suspectée. Jetée à l’eau pour révéler si oui ou non, elle était une sorcière. Innocentée, si elle coule à pic. Exécutée, si elle flotte. Torturée aussi, et mise à nue pour chercher la marque du diable. Dans la majorité des cas, la suspecte est assassinée.

« Si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l’intérieur de vous, alors vous êtes une sorcière. », écrit Mona Chollet. Cette phrase entame le spectacle après une introduction musicale nous plongeant directement au cœur d’un instant décisif, d’un moment duquel on ne peut pas revenir indemne. Une révélation, une (re)découverte, une exploration de nos représentations collectives, une prise de conscience sur le poids et l’ampleur de l’horreur des chasses aux sorcières, une mise en miroir contemporaine interrogeant les stigmates de cet héritage patriarcal dont les normes dominantes perdurent aujourd’hui encore dans des archétypes d’une féminité jugée douteuse. Et surtout dangereuse pour l’équilibre de la domination masculine. Femmes sans enfants, femmes célibataires ou encore femmes aux cheveux blancs… elles sont sur le banc des accusées, incarnant pleinement la figure monstrueuse des sorcières de nos sociétés. La première lecture nous rappelle que des siècles de souffrance ont contribué à façonner le monde qui est le nôtre. Des chasses aux sorcières aux 16e et 17 siècles et de nombreux procès en sorcellerie auront permis de tuer massivement des femmes, dénoncées pour leurs agissements suspects. Parce qu’elles avaient un fort caractère, une sexualité libre ou qu’elles répondaient à leurs voisins. Parce qu’elles allaient tous les dimanches à la messe ou parce qu’elles n’allaient pas tous les dimanches à la messe… : « Chaque comportement et son contraire pouvaient se retourner contre vous » Tandis qu’à cette époque, elles soignent par les plantes et leurs connaissances de la nature et du corps et aident aux accouchements, leurs agissements sont transposés en œuvres du diable. Il suffit d’être une femme pour être suspectée. Jetée à l’eau pour révéler si oui ou non, elle était une sorcière. Innocentée, si elle coule à pic. Exécutée, si elle flotte. Torturée aussi, et mise à nue pour chercher la marque du diable. Dans la majorité des cas, la suspecte est assassinée.  « Ne pas transmettre la vie permet d’en jouir pleinement. », affirme-t-elle. Elle prône le choix pour tou-te-s mais constate que la tolérance ne s’applique qu’à celles qui, « programmées pour désirer être mères », le seront. Tout comme la société n’accepte que la jeunesse des femmes. Pas un visage ridé ne doit venir entacher la beauté d’une femme dans la fleur de l’âge. Elle représente bien trop de danger, cette femme vieillissante, assumant pleinement les marques du temps qui passe. Lynchées, moquées, pointées du doigts, les femmes sans enfants, les femmes célibataires et les femmes aux cheveux blancs sont encore et toujours des sorcières. Parce qu’elles représentent des femmes libres. Puissantes et invaincues.

« Ne pas transmettre la vie permet d’en jouir pleinement. », affirme-t-elle. Elle prône le choix pour tou-te-s mais constate que la tolérance ne s’applique qu’à celles qui, « programmées pour désirer être mères », le seront. Tout comme la société n’accepte que la jeunesse des femmes. Pas un visage ridé ne doit venir entacher la beauté d’une femme dans la fleur de l’âge. Elle représente bien trop de danger, cette femme vieillissante, assumant pleinement les marques du temps qui passe. Lynchées, moquées, pointées du doigts, les femmes sans enfants, les femmes célibataires et les femmes aux cheveux blancs sont encore et toujours des sorcières. Parce qu’elles représentent des femmes libres. Puissantes et invaincues.