Jeudi 24 septembre, 22h30. Le bar Le Chantier, en bas de la place des Lices, se remplit au fur et à mesure que les sons de basses augmentent. Ce soir-là, Midweek fête sa « Midweek des familles », soirée de retrouvailles « entre copains ». Trois membres de cette association rennaise, chargée d'organiser des évènements de musiques électroniques, créée en 2012, mixent chacun leur tour : Antoine Pamaran, Tristan MDWK et Vanadis.

L'ambiance de la salle aux murs orangés se réchauffe ; les pintes de bières se passent de main en main, le premier rang se déhanche en rythme. Après un premier passage en début de soirée, Vanadis mixe à nouveau. Derrière les platines vinyles et cds, posées sur une planche en bois et deux grands tonneaux de chantier, la Dj choisit les prochains morceaux qu'elle va diffuser.

Son énergie est communicative. Véritable pile électrique lors de son set, la jeune femme brune bat le rythme avec sa jambe gauche, bouge les bras et chante sur ses lèvres les paroles des chansons qu'elle passe. Au bout d'un quart d'heure, Antoine et Tristan la rejoignent sur l'estrade pour préparer les vinyles et mixer quelques morceaux. Une parole échangée, un regard entendu, la complicité entre les trois personnes se ressent derrière les tourne-disques.

« Il y a deux ans, je venais juste d'arriver à Rennes et je voulais m'investir comme bénévole dans le milieu des musiques électroniques. J'ai envoyé un message à Midweek car je trouvais leur programmation cool. Cela a très vite collé et c'est parti directement ! Les gars m'ont dit : "ça te dirait pas de mixer ?" et ma première date s'est faite en avril 2014 au Bar'Hic », se souvient Vanadis, de son vrai nom, Morgane Deturmeny.

La jeune femme de 22 ans, qui a pratiqué du piano petite, a acquis son oreille musicale grâce à son père, dévoreur de disques. Au lycée, l'étudiante s'est plus tournée vers l'électro, même si elle se qualifie comme une « grosse boulimique de sons » en tout genre : « Je ne peux pas passer une journée sans en écouter ! Je passe vraiment par tous les styles pour aller à la recherche de la petite pépite. »

Morgane a commencé à mixer par hasard. C'était, au départ, pour s'amuser avec son cercle d'amis. Ce parcours, les femmes Djs rennaises l'ont toutes eu, à quelques différences près. L'univers du mix s'est ouvert à elles par la pratique artistique ou grâce à des proches, qui leur ont prêté du matériel et des vinyles pour s'entraîner.

Morgane a commencé à mixer par hasard. C'était, au départ, pour s'amuser avec son cercle d'amis. Ce parcours, les femmes Djs rennaises l'ont toutes eu, à quelques différences près. L'univers du mix s'est ouvert à elles par la pratique artistique ou grâce à des proches, qui leur ont prêté du matériel et des vinyles pour s'entraîner.

Certaines, comme Dj Miss Blue, ont usé, adolescentes, des semelles dans des concerts ou des festivals. « Depuis mes seize ans, je fais les Trans Musicales chaque année ! Je n'ai loupé le festival qu'une seule fois car j'étais à l'étranger », raconte cette trentenaire, lunettes bleues relevées sur ses cheveux blonds et vêtements indigo. Cette dernière tient son nom de scène à son prénom breton, Bleunienn, signifiant bleu, et a créé la majeure partie de son personnage sur scène autour de cette couleur.

De sa culture familiale bretonnante, elle en a créé un style musical, le « Breizh'n'bass » dans lequel elle mélange danses traditionnelles bretonnes et drum'n'bass : « En m'entraînant dans le garage et en puisant dans la bibliothèque de ma mère, je suis tombée sur les vinyles des sœurs Goadec, d'Alan Stivell et des Frères Morvan. Et je me suis rendue compte que les structures des morceaux de musique électronique collaient complètement avec le plinn et la gavotte. »

En 2006, la demoiselle bleue quitte son travail d'institutrice et se lance comme Dj. En une dizaine d'années, sa musique s'est très rapidement exportée à l'étranger, en Asie et aux États-Unis, pour animer des évènements en rapport avec la Bretagne, sa région natale dont elle parle couramment la langue.

Katell a également tourné sur la scène locale et hors des frontières. Mais, contrairement à Miss Blue, la jeune femme brune tatouée n'a jamais souhaité en vivre et ne le considère pas comme un métier, bien qu'elle mixe depuis onze ans. Elle préfère garder cette activité à côté, sans avoir la pression du nombre d'heures pour obtenir le statut d'intermittente du spectacle.

Partenaire de platines et amie de Katell, Menthine approuve : « Mixer, c'est comme une drogue ! Tu peux être derrière tes platines pendant des heures et des heures et ne pas t'en rendre compte. Il y a des heures de travail au compteur... Mais les cachets ne sont pas suffisants pour en faire un salaire et le temps ne le permet pas. »

COMMUNAUTÉ MUSICALE HIÉRACHISÉE

Être Dj, c'est surtout faire partie d'une « grande famille », celle des musiques électroniques. « Il y a un aspect très communautaire. Le son arrive comme un trait d'union entre les gens qui tendent vers une organisation commune », témoigne Katell, qui a beaucoup côtoyé le monde des « sound system » et des « free party ». S'y intégrer, en tant que femme, n'a jamais posé problème. « Nous n'avons jamais bagarré pour avoir notre place », répondent en chœur Menthine et Katell.

« On dit même merci aux gars, sans eux on aurait jamais eu de platines ! », s'enthousiasme Menthine, qui a animé les émissions électro Open Fader sur Radio Campus Rennes (RCR) et organisé les soirées du même nom de 2006 à 2015. Miss Blue ne s'est, elle, jamais posé la question : « Je ne m'en rends pas compte, je fais mon métier et je suis un peu dans ma bulle. »

"Tu joues bien pour une fille !" Cette remarque a pourtant parfois été dite après leurs passages. Des comportements qui leur indiquaient qu'elles restaient des femmes avant tout. Mac l'Arnaque, qui mixe du hip-hop et du rap depuis 2009, l'a ressenti une seule fois :

« Alors que je jouais, un jeune homme, en train de danser, s'est retourné, m'a regardé et est directement parti. »

Autre constat : une pression supplémentaire est souvent mise sur la technique lorsque les femmes jouent. « Quand on est exposées comme ça, en tant que femme, des connaisseurs viennent, par curiosité, pour voir comment on s'en sort. Cela met forcément un peu la pression », reconnaît Mac l'Arnaque, casquette enfoncée sur la tête, qui ne souhaite donner ni son nom civil ni son âge. Anecdotiques, peut-être, mais ces actes n'auraient jamais été faits à des Djs masculins. Menthine rétorque : « C'est le jeu et je préfère m'en amuser ! »

Dans cette « grande famille » électro, à Rennes, une partie rayonne, l'autre reste dans l'ombre. Et c'est dans cette deuxième catégorie que les femmes seraient le plus nombreuses. Elena Tissier, 25 ans, qui se produit en tant que The Unlikely Boy, le remarque :

« J'ai du mal à citer beaucoup de noms de femmes Djs à Rennes, on se sent un peu isolées. »

Et cela se retrouve dans les programmations musicales de la ville. Les femmes aux platines se font rares. Cédric Bouchu, alias Dj Ced, qui tourne à Rennes depuis 20 ans, en fait le constat. Ayant commencé à mixer à l'âge de 17 ans au Saint Georges, il n'a jamais été sur le même plateau qu'une fille alors qu'il a « fait facilement plus de 1000 dates ».

FAVORISER L’ARTISTE ET NON LE GENRE

Également programmateur du festival I'm from Rennes, qui met en avant la scène rock et électro depuis 2011, Ced l'avoue : « Des femmes Djs, il y en a très peu cette année... ». La quatrième édition, qui s'est étalée du 16 au 26 septembre, comptait seulement Valandis et Mr. et Mme Henri, un duo mixte.

Bien que le manque de femmes interroge l'équipe organisatrice masculine, ce n'est pas prioritaire lorsqu'ils constituent la programmation. Cédric Bouchu s'en défend : « Il n'y a que l'artistique qui nous intéresse, nous n'avons pas envie de faire un quota avec 50% d'hommes et 50% de femmes. »

Pourtant, la quinzième édition du festival Maintenant, qui fait des passerelles entre art, musique et technologies, prouve qu'il est possible de programmer autant d'hommes que de femmes Djs, sans faire de quota.

Cette année, du 13 au 18 octobre, elle donne un coup de projecteur à la scène locale Dj, lors de ses « Ambiances électroniques », à la Salle de la Cité. Sur six Djs, trois sont des femmes : The Unlikely Boy, Vanadis et Knappy Kaisernappy. « C'est involontaire, il n'y a pas de recherche de parité », réagit Gaétan Nael, programmateur du festival et adjoint à la direction de la salle de musiques actuelles, l'Antipode.

Pour élaborer chaque programmation, il rencontre les personnes, se déplace à leurs concerts ou les écoute sur Internet : « Je ne me focalise pas sur le sexe, je ne fais pas de calcul. L'objet du festival, c'est de révéler des choses peu montrées ainsi que de partager des coups de cœur. Si on peut donner la visibilité que les femmes méritent, tant mieux ! Car elles travaillent, elles cherchent des morceaux, elles ont une capacité à partager avec les gens, elles ne cherchent pas la facilité. »

Pour élaborer chaque programmation, il rencontre les personnes, se déplace à leurs concerts ou les écoute sur Internet : « Je ne me focalise pas sur le sexe, je ne fais pas de calcul. L'objet du festival, c'est de révéler des choses peu montrées ainsi que de partager des coups de cœur. Si on peut donner la visibilité que les femmes méritent, tant mieux ! Car elles travaillent, elles cherchent des morceaux, elles ont une capacité à partager avec les gens, elles ne cherchent pas la facilité. »

Privilégier l'artiste par rapport au genre, ce discours d'une musique asexuée n'est pas nouveau. Et cette volonté vient autant des programmateurs que des femmes elles-mêmes.

« Je pense qu'il n'y a aucun artiste, homme ou femme, qui aurait envie d'être booké pour une histoire de quotas, en tout cas, j'espère que ce ne sera pas mon cas car je trouve ça extrêmement réducteur », développe Elsa Quintin, alias Knappy Kaisernappy, interviewée dans la trentième émission Technosaurus, qui se consacre à la place des femmes dans l'électro, diffusée le 2 juillet dernier sur la radio nantaise, Radio Prun.

L'artiste préférerait plutôt se concentrer uniquement sur le projet artistique :

« Il existe plein de manières d'incarner son son, qu'on soit un mec ou une nana cela ne change rien ! Je trouve qu'en France, la question du genre est trop binaire. »

L'ÉLECTRO SE DÉMOCRATISE

À Rennes, la scène électro se développe énormément depuis ces cinq dernières années, bien qu'elle soit présente en terre bretonne depuis le début des années 90. Elle s'est plus institutionnalisée grâce à l'autorisation de la municipalité, comme c'est le cas pour les « Rencontres Alternatives », teknival qui a lieu à la Prévalaye depuis cinq ans. Une tendance qui n'est cependant pas propre à la ville mais due à une impulsion nationale.

« Depuis deux, trois ans, l'Ubu, l'Antipode... Tout le monde s'y met ! Ça se démocratise. L'électro arrive même dans les festivals populaires et familiaux comme les Vieilles Charrues et Rock en Seine, qui touchent toutes les générations », analyse Katell, installée à Rennes depuis quinze ans. La demande vient également des bars, à la recherche de Djs. D'après Mac l'Arnaque, qui a mixé en inter-plateaux aux Trans Musicales en 2014, ces derniers sont plus accessibles pour se produire que trouver une résidence.

« De nombreux collectifs ont toujours existé sur des esthétiques différentes comme la noise, la techno ou la drum'n'bass. Le bassin étudiant rennais a toujours permis un renouveau »

tient à rappeler le programmateur de l'Antipode.

L'effervescence autour de ce style musical multiplie les initiatives. Au 1988 Live Club, qui coordonne toute la programmation de la discothèque Le Pym's, c'est de cette façon que les soirées « elektro » se sont instaurées tous les vendredi soirs.

Si ce courant est autant en vogue, c'est grâce à l'arrivée des nouvelles technologies qui le rendent à portée de main et de clavier. « Avant, on apprenait à mixer et à caler en même temps les disques vinyles. Désormais, il faut seulement mettre les morceaux qui vont ensemble et qui ont une bonne rythmique. La technique est moins dure », développe Katell, qui mixe toujours avec uniquement des vinyles.

À LA RECHERCHE DES FEMMES DJS

Decilab, Pulse, Social Afterwork, Midweek... Toutes ces organisations rennaises « très très masculines », selon The Unlikely Boy, dessinent le paysage électro le plus visible de la ville. La solution pour le transformer ? « Je pense qu'il faut lancer le mouvement », affirme Vanadis.

Ces dernières années, de nouveaux noms féminins sont apparus sur les affiches. « Plus on y réfléchit, plus on se rend compte qu'il y a pas mal de nanas Djs ! Rennes est un grand village », sourit Katell. « Pourvu que ça dure, que ce ne soit pas juste un effet de mode », espère Menthine.

Si les femmes Djs restent moins visibles, ce serait à cause des réseaux majoritairement masculins des programmateurs, avance Carole Lardoux, directrice artistique de la salle du Carré Sévigné, à Cesson-Sévigné :

« Je ne crois pas qu'il y ait d'actes volontaires de leur part de ne pas programmer de femmes. Parfois, ce sont des réseaux d'affinités et de sensibilité artistique. Il faut être à la croisée des réseaux afin de leur porter une attention tout aussi particulière. Il y a beaucoup de femmes qui créent, il faut juste y avoir accès. »

Pour beaucoup, programmer autant de femmes que d'hommes semble facile. Noëmie Vermoesen, qui mène une thèse sur les musiques électroniques à l'université Rennes 2, était de cet avis-là : « Je disais : "Ils font chier les programmateurs, on peut trouver des nanas !" ».

L'ancienne animatrice à Canal B de l'émission Track/Narre a déménagé à Berlin cet été. Depuis, la doctorante organise toutes les trois semaines une soirée électro où, une fois sur deux, l'artiste est féminine :

« C'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. C'est important qu'il n'y ait pas que le critère « nana », il faut qu'il y ait quand même des affinités artistiques et personnelles avec la personne. »

Alors, les femmes Djs ont décidé de se les créer elles-mêmes, ces réseaux. En 2010, Mac l'Arnaque a crée le collectif rennais « Girls do it better » avec deux autres Djettes, Dj TFlow et Fckn Mood. « Quand il y a des filles Djs, on fait une petite veille mais on ne veut pas créer un cercle de Djettes. Ce n'est pas parce que t'es une fille qu'on va faire des choses ensemble mais on se serre les coudes, qu'on le veuille ou non », indique-t-elle. L'année dernière, Katell et Menthine ont appelé leur nouvelle formation duo, Las Gatas Electronicas, qui signifie en français « Les Chattes Électroniques ».

Ces noms, quelque peu provocateurs, ne se veulent pas revendicatifs. « On ne se prend pas au sérieux ! », rigole Menthine. Ces rassemblements permettent surtout de se regrouper par projets communs. Depuis neuf ans, Miss Blue fait partie du collectif international Geishaz, qui met en relation uniquement des femmes qui mixent : « Aux États-Unis, c'est moins exceptionnel qu'une fille soit Dj. » Geishaz est surtout un moyen d'entraide pour se trouver des dates.

S'AFFIRMER DANS UN MILIEU MASCULIN

« La seule différence que je vois entre une femme et un homme Dj à Rennes, c'est que beaucoup de Djs hommes se manifestent à nous, là où une femme est plus réservée et ne va pas oser », remarque Gaétan Nael.

Ce problème de confiance en soi et d'auto-censure est surtout dû à un conditionnement typiquement féminin, qui tend à se dévaloriser et se sentir illégitimes. « Beaucoup de filles qui sont à fond dans le son me disent : "Je ne saurai pas faire" », remarque Vanadis. Les stéréotypes de genre ont la vie dure :

« Il y a moins de filles qui jouent, je ne pense pas que cela vienne de l'extérieur. Les nanas ne s'y mettent pas trop car elles pensent que c'est réservé à la gente masculine, comme le bricolage ! »

rigole Menthine.

« Ce n'est pas parce qu'il y a des câbles et des ordinateurs qu'une fille ne peut pas le faire », lance The Unlikely Boy.

Il faut donc une volonté de fer pour s'affirmer dans un milieu majoritairement d'hommes. « Dans la musique, les femmes doivent tout le temps avoir des forts caractères. Chez les mecs, il y en a des assez timides derrière les platines. Une meuf, elle, elle sait ce qu'elle veut ! », compare Cédric Bouchu. Et les femmes Djs de la capitale bretonne le savent. Quitte à s'y conformer et favoriser leur côté plus masculin.

« Je suis un peu garçon manqué, j'ai très peu d'amies, la plupart sont des mecs », reconnaît Vanadis. Sur scène, Mac l'Arnaque ne veut pas du tout valoriser sa féminité : « J'ai baigné dans la culture urbaine, je m'habille avec des casquettes et des baskets. »

« Je suis un peu garçon manqué, j'ai très peu d'amies, la plupart sont des mecs », reconnaît Vanadis. Sur scène, Mac l'Arnaque ne veut pas du tout valoriser sa féminité : « J'ai baigné dans la culture urbaine, je m'habille avec des casquettes et des baskets. »

Or faut-il nécessairement mettre de côté sa féminité pour jouer ? Cette question a posé problème à Juliette, l'animatrice de l'émission nantaise Technosaurus. « J'ai rapidement abandonné l'idée de mixer car je ne voulais pas renvoyer l'image de la fille faiblarde qui ne cache pas du tout sa féminité. Ma phobie, c'est d'être classée comme "pétasse de la techno". Je me suis moi-même arrêté aux a priori que je dénonce. Alors, oui, on peut être une petite meuf en sucre, avoir sa féminité et être une bête derrière les platines », raconte-t-elle dans sa trentième émission.

Cependant, les fantasmes des programmateurs sur les Djettes existent bel et bien. « Une femme Dj va tenir une sorte de faire valoir, les mecs la programment car elle est jolie. Je sais que c'est quelque chose qui se fait », avoue Sylvain Le Pennec. « Certains programmateurs, quand on dit Djette, ils voient tout de suite une personne girlie, bien apprêtée et canon », rajoute Mac.

SOIRÉES FÉMININES, MARKETING OU LEVIER VERS LA VISIBILITÉ ?

Pour cette raison, les soirées Djs « 100% filles » sont encouragées car elles deviennent des arguments marketing. Le collectif France Téléconne en a fait l'expérience lorsqu'il a démarché les bars de Rennes pour organiser sa soirée « 100% meufs ». « Nous n'avons jamais eu de refus catégorique, les gens sont plutôt enthousiastes, note Adélaïde Haslé, la programmatrice. Mais ils trouvent ça trop cool car on est des filles, c'est comme si ils venaient voir un spectacle ! » Jeanne Marie Heard, deuxième tête pensante du collectif, rajoute : « Mais on s'en tape un peu, on s'affranchit de ça ! »

L'envie de cette soirée : s'amuser. Alors, ce collectif de « fêtardes et pochardes », comme elles se définissent, a mis en place un moment festif dans lequel les filles, la plupart inexpérimentées, pourront mixer pour le plaisir, le 28 novembre, au Bar'Hic.

« On passe la même musique que les mecs alors on estime qu'on a autant notre place dans le milieu »

développe Adélaïde, 34 ans, grande consommatrice de concerts avant d'être Dj.

Passer par la petite porte, plutôt que d'attendre, telle est leur philosophie. « L'idée n'est pas de nier les différences entre les hommes et les femmes mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas pareils qu'on ne doit pas avoir les mêmes places », estime-t-elle.

Revendiquer des soirées 100% féminines dérangent les programmateurs. Sylvain Le Pennec parle d'effet « hyper pervers » : « En disant cela, on dessert la cause car on ne met en avant que des noms ». Même discours du côté de Gaétan Nael :

« Le clivage sera plus important si on oppose hommes et femmes. Un bon artiste est un bon artiste, qu'il soit homme ou femme. »

UN BON ARTISTE RESTE UN HOMME

Le souci vient de là : si un bon artiste est repéré, il effectue beaucoup de dates. Alors que le vivier se féminise de plus en plus, pourquoi aussi peu de femmes sont programmées ? Publiées en 2013, les statistiques du collectif berlinois female:pressure parlent d'elles mêmes : les femmes ne représentaient que 8,4% de têtes d'affiches des festivals électros internationaux.

« Nous pensons qu'il est inacceptable qu'au 21ème siècle, nous en soyons encore à constater que nous sommes parfois la seule femme figurant au programme d'un grand festival. Nous connaissons un grand nombre de collègues femmes tout aussi intéressantes les unes que les autres et nous pensons que le public par ailleurs très mixte, mérite d'entendre ces artistes », écrit le collectif dans un communiqué de presse publié le 8 mars 2013, pour la journée des droits des femmes.

Organiser des évènements uniquement féminins a, pourtant, un effet sur la programmation. Pour preuve, en ajoutant les festivals « 100% femmes », la barre des 10% est atteinte.

Dans la même dynamique, Alice Cornélus a fondé en 2012, le réseau Women Multimedia Network !, qui soutient activement et communique sur les artistes féminines des arts numériques dont l'électro. Sa devise : « Ce n’est pas une question de genre mais de visibilité ! ».

LENTE PRISE DE CONSCIENCE

Malgré tout, le milieu des musiques électroniques évolue. C'est, en tout cas, ce que considère Noëmie Vermoesen, qui voit les changements à la fois en France et en Allemagne :

« Il y a une vraie prise de conscience et un changement de mentalités dans le milieu. De plus en plus de mecs s'en rendent compte et n'abordent plus le truc de la même façon. »

En un an, les chiffres de female:pressure 2015 montrent eux aussi une amélioration. L'année dernière, 10,8% de femmes se partageaient l'affiche de festivals.

Le milieu musical, en particulier des musiques actuelles, s'intéresse de plus en plus à cette problématique. Des artistes féminines occidentales poussent régulièrement des coups de gueule sur le sexisme ambiant. Dernier exemple marquant : l'artiste islandaise Björk en janvier dernier. Interviewée par le magazine Pitchfork, elle rapporte le conseil qu'elle a donné à la rappeuse M.I.A lorsqu'elles se sont rencontrées :

«[...] Je lui ai dit : Prends-toi en photo devant une table de mixage dans un studio, et les gens se diront "Oh, ok ! Une femme avec une machine, comme un homme avec une guitare."» Depuis, de nombreux blogs, comme Visibility et celui de female:pressure, ont été ouverts sur lesquels les musiciennes publient des photographies d'elles en train de travailler.

SECOND RÔLE POUR LES FEMMES

« L'évolution à Rennes, je la sens comme je peux la sentir dans la société française, ça s'ouvre petit à petit avec une volonté gouvernementale », commente le programmateur du 1988 Live Club. De plus en plus de femmes s'orientent, en effet, dans le milieu musical, que ce soit sur scène ou à la technique.

Cependant, elles restent toujours cantonnées au second rôle. « Les nanas sont dans les chœurs ou jouent du tambourin. C'est souvent aussi l'image de la groupie, la copine du chanteur ou celle qui s'occupe du catering..., rit jaune Adélaïde du collectif rennais France Téléconne. Elles ne se trouvent pas aux places fortes comme à l'organisation. Nous sommes les seules avec Nate & Jojo à programmer des concerts électro. Tout est lié au sexisme de notre société, la musique ne déroge pas à cela, bien que ce soit pourtant censé être plus ouvert. »

Alors que le secteur devient plus paritaire, les femmes restent bien souvent en arrière-plan, qu’elles le veuillent ou non. Alors on repose la question : Pourquoi cette évolution n'écarte-t-elle pas le fait qu'un Dj, ou plus généralement un artiste, reste toujours un homme, par défaut ?

Co-directrice de l’Association Trans Musicales, elle gère depuis plus de 37 ans les célèbres Rencontres Trans Musicales à Rennes et assume sans complexe d’être la femme de l’ombre, au profit de Jean-Louis Brossard, directeur artistique.

YEGG : D’où venez-vous et êtes-vous issue d’un milieu musical ?

Béatrice Macé : Je viens de Dinan, je suis arrivée à Rennes après mon bac. Je voulais faire des études d’archéologie mais j’ai fait latin, grec, histoire de l’art. Je devais faire ma licence et partir à Paris mais les Trans sont nées avant. Et comme je n’étais pas majeure, la majorité était à 21 ans à l’époque, mes parents n’ont pas voulu que j’y aille. Pour le milieu culturel, on était plutôt branchés bouquins, patrimoine, histoire. J’ai une grand-mère pianiste et un père saxophoniste mais, petite, j’ai refusé de faire le Conservatoire. J’ai refusé car il y allait avoir les mêmes filles qu’à l’école. Ça m’énervait.

Pourquoi ?

Être à nouveau en compétition… J’ai 57 ans aujourd’hui alors là je vous parle d’une époque avant 68. Il y avait une culture académique. À la maison, mon père écoutait du classique, du jazz. Il avait fait pas mal de concerts à Paris. C’était quand même très classique. J’ai regretté plus tard de ne pas être allée au Conservatoire, je me suis mise au piano mais j’ai abandonné car je n’avais aucun don pour ça. J’étais beaucoup plus dans les bouquins et les musées.

Dans quel contexte est né le trio avec Jean-Louis Brossard et Hervé Bordier ?

Il y avait peu de concerts de musiques actuelles à Rennes. Il y avait moins de 20 concerts à l’année. Rien à voir avec l’effervescence de maintenant ! Aujourd’hui, plus personne n’a conscience de ça. C’était de la musique académique qui passait. J’ai rencontré Jean-Louis à la fac, à Villejean et on a gardé le contact. Lui, il avait déjà rencontré Hervé. Jean-Louis achetait déjà beaucoup de disque. Comme moi, il venait d’une culture hyper classique mais dès qu’il a découvert le monde du rock il s’y est mis à fond, d’abord en écoutant la radio, et ensuite en achetant les disques.

Je n’ai pas une grande culture musicale dans ce domaine, à part The Doors, Hendrix, Neil Young, j’avais repéré aussi la musique black avec Otis Redding, Aretha Franklin… Mais bon j’étais branchée Louvre et arts plastiques. D’où histoire de l’art à la fac. Et justement à la fac, c’était une expérience de vie. On était très insouciants. Donc Jean-Louis rencontre Hervé et on rentre dans l’association. Ce qui m’a branchée, c’est l’énergie, l’ambiance particulière. C’était comme je m’amuse à le dire une post-adolescence. J’avais 19 balais à ce moment-là, tu fais tes expériences. En plus venant de Dinan, une petite ville, tu arrives là dedans, c’est fou.

Ça ressemblait à quoi alors les concerts à cette époque ?

Déjà il faut se dire que là la 37e édition des Trans ne ressemble plus du tout à ce que l’on faisait au début. C’était très post 68, les gens ne voulaient pas payer pour aller au concert, c’était une société où la contre-culture était forte. On ne parlait pas de musiques actuelles mais de rock, d’esthétiques. On est en 77, il y a encore un esprit contestataire, sans les manifs, Morrisson est mort, le trio des 27 ans est mort.

Et puis on commence à rentrer dans le rock industrie. Juste après Yes. Le punk est venu comme une réponse, un redémarrage de la contre-culture. Le rock s’académise. Il y a une contestation contre le marché dans lequel entre le rock. Et nous, on est une toute petite asso Terrapin, en référence à une chanson de Syd Barrett, le chanteur des Pink Floyd, qui veut dire Tortue d’eau douce.

À cette époque, j’ai une copine qui habite à Londres et avec Jean-Louis et d’autres potes on allait passer toutes nos vacances de Noël chez elle. On faisait tous les concerts et Jean-Louis achetait des disques. Les Trans sont la continuité de cette manière de vivre. J’ai arrêté les études pour organiser des concerts. C’est une manière de vivre pour exprimer une forme de liberté. Une manière de dire non à un parcours social qui aurait pu nous conduire à reproduire ce qu’avaient fait nos parents ! On a décidé de vivre comme on avait envie de vivre et d’en faire notre métier.

Quel est votre rôle au sein de l’ATM ?

Ce qui m’intéresse, c’est de construire un projet, de dire quelque chose. Nous sommes en co-direction avec Jean-Louis et je m’occupe du projet, de l’écrire. En fonction de l’histoire et du positionnement du festival, comme on l’a décidé. Avant, c’était en juin, les 14 et 15 juin. On a fait un concert de soutien à Terrapin qui avait des problèmes financiers. On avait décidé de faire monter sur scène des groupes rennais. Ce n’était pas dans l’objectif de le refaire l’année suivante.

Mais les artistes et les publics sont venus nous solliciter. On a décalé en décembre car c’était une période sans examens. Mais il n’y avait pas de préméditation. Faire un festival, c’est interrompre le quotidien pour proposer quelque chose de différent. On y passe toute la nuit, il y a une intensité différente. On voit plusieurs groupes, les émotions sont beaucoup plus sollicitées. Aujourd’hui sur les Trans il y a une bonne quinzaine d’esthétiques majoritaires. Ça prend plus qu’un concert.

En 85, on arrête Terrapin et on lance l’ATM. On en fait notre festival les années suivantes. En 90, on reprend la gestion de l’Ubu, puis les rave ont eu un impact sur nous. En 96, c’est le départ d’Hervé. Mais nous on voulait continuer. Ça fait 20 ans maintenant et les choses se sont enchainées dans une logique. On n’est jamais rassasiés. D’une année sur l’autre ce n’est pas la même ambiance, pas les mêmes enjeux, pas la même programmation.

Le cadre est similaire mais les éditions sont différentes. Il n’y a pas de lassitude. Je travaille le même projet mais de manière différente. Le projet c’est la philosophie instinctive des 1ères Trans, c’est ça qui nous intéresse de développer.

C’est aussi de montrer des artistes rennais qui ne sont pas connus. Marquis de Sade, Etienne Daho, cette année, Her, Kaviar Special… Mais à l’époque Marquis de Sade et Etienne Daho, ils n’étaient pas connus. Le rock n’avait pas le droit de cité à ce moment-là. Aujourd’hui, les gens ne maitrisent pas leur choix culturel. Avec Internet et le marché, on pré-choisit pour nous. Et la diffusion est limitée par rapport à la création.

Ce qui nous intéresse, c’est de faire connaître la chose inconnue. Les Trans, c’est l’interstice entre ce qui existe et qui n’est pas très connu. Des artistes singuliers qui ne sont pas encore dans la focale des médias. C’est cette singularité qui nous plait, le truc qui fait que ça marquera l’histoire des arts et de la musique. On est là pour les faire découvrir. Ça ne veut pas dire forcer à aimer.

Concrètement, quel est votre boulot ?

Dans le projet, j’écris tout. À quoi je sers ? Attendez, je vais vous montrer (elle se lève et va chercher le projet rédigé sur son bureau, ndlr). J’écris tout le projet artistique que Jean-Louis va mettre en forme. Je fais une Convention aussi pour les partenaires. En fait, je réunis les conditions pour que le projet existe. Avant, j’étais directrice de production et de projet. Mais j’ai délégué.

Dans le projet, j’écris tout. À quoi je sers ? Attendez, je vais vous montrer (elle se lève et va chercher le projet rédigé sur son bureau, ndlr). J’écris tout le projet artistique que Jean-Louis va mettre en forme. Je fais une Convention aussi pour les partenaires. En fait, je réunis les conditions pour que le projet existe. Avant, j’étais directrice de production et de projet. Mais j’ai délégué.

Je travaille sur la construction du futur, la prospective et sur comment on va passer le projet. Je prends les décisions d’être dans l’Agenda 21, les normes ISO, d’aller au Parc expo, je fais et je négocie les dossiers. Je suis directrice mais pas artistique. Par contre, je suis dans l’accompagnement artistique. Le jeu de l’ouïe, Mémoires de Trans… tout ça c’est moi. En fait j’ai un rôle d’architecte : je pose les bases et les murs de la maison ATM. Mais les gens ne voient que ce que Jean-Louis fait.

Et ce n’est pas frustrant ?

Pas frustrant du tout.

Pourtant, vous le soulignez. Simple constat ou petite blessure ?

Vraiment, je ne suis pas frustrée. Je sais ce que je fais, je sais quelle est ma place, quel est mon rôle. Par exemple, je ne veux plus aller à Paris rencontrer les journalistes. Je ne me sens pas à l’aise. Je me sens à l’aise au moment des Trans, quand je suis dans le public et que tout se passe bien. Je gère aussi la sécu’, les bars, etc. Je suis comme une cheffe d’entreprise. Je fais en sorte que tout ça existe. Jean-Louis est le cœur du réacteur et moi mon rôle est de d’alimenter le corps en sang.

Je reviens sur le fait que vous avez délégué. Dans un article de Libération, paru en 2011, un acteur culturel rennais dit de vous : « Sans elle, le festival ne serait pas devenu ce qu’il est aujourd’hui. C’est une bosseuse hors pair, qui n’arrête jamais et qui a du mal à déléguer. Elle en fait 15 000 fois trop »…

(Rires) Oui, c’est vrai. C’est mon tempérament. Mais c’était en 2011 ? J’ai changé depuis. On a dit qu’on transmettait, je délègue. Et puis, je vais vous dire : à 57 ans, on ne veut plus faire ce que l’on faisait à 45 ans. J’en fais beaucoup moins aujourd’hui. Je préfère le monde des idées et la transformation des idées. Écrire le projet pour les 40èmes Trans. Faire en sorte que le quotidien des équipes soit moins compliqué. Ne pas laisser le projet se scléroser.

Et pour être dans l’interstice du connu et de l’inconnu, nous devons toujours être attentifs. Toujours prendre en considération les évolutions culturelles et musicales. Par exemple, les réseaux sociaux ont changé le festival. On a donc un webmaster, un community manager, un tweet wall… Perso, je ne pratique pas ça mais c’est la pratique des jeunes qui viennent au festival. Et notre rôle là dedans, c’est aussi de ne jamais oublier qu’il va y avoir un après 37e, un après 38e, etc.

En 40 ans de carrière, vous devez avoir des anecdotes sur le sexisme dans ce milieu non ?

J’ai vu des hommes quitter la salle, quitter l’équipe même juste parce qu’ils avaient une femme en face d’eux. Enfin, je n’ai pas bon caractère aussi, il faut bien le dire… Bon, je vous dis ça mais c’était il y a très longtemps. Ou alors en réunion, j’ai déjà dit une phrase et c’est arrivé que quelqu’un la reprenne en disant « Comme a dit Jean-Louis… » ! Par contre, j’ai toujours eu de la chance avec Hervé et Jean-Louis car pour eux, ça n’a jamais été un problème de bosser avec une femme.

Mais bon, c’est sûr qu’on n’est pas beaucoup de directrices. 12% je crois selon HF. Ce n’est pas beaucoup ! Et dans les programmations, c’est pareil. Le secteur culturel n’est pas mieux que les autres. On pourrait penser le contraire, mais non. L’étude de Reine Prat montre aussi que les subventions accordées sont plus importantes quand c’est un homme qui porte le projet.

Vous êtes pénalisés à l’ATM ? Puisque c’est vous qui allez chercher les sous…

On a la plus grosse subvention de musiques actuelles donc je ne peux vous dire si nous sommes pénalisés (Rires). Mais vous savez aujourd’hui, tout le secteur est en crise. La différence entre nous et les plus petites structures, c’est que nous on tombera de plus haut.

Il faut s’imposer quand même femme à la tête d’une des plus grosses structures musicales…

Pour tout vous dire, je suis partie de l’association pendant 2 ans. Lors de l’édition 84 et je suis revenue pour l’édition 86 parce qu’Hervé est venu me chercher. Et ils ne m’avaient pas remplacée.

Pourquoi êtes-vous partie ?

J’en avais marre d’être la seule fille aux Trans. On était 3 nanas à la base et les deux autres sont parties. J’avais envie de prouver que je n’étais pas juste la nana des Trans. J’étais mal à l’aise quand je me suis retrouvée seule et j’avais aussi besoin de faire autre chose. D’exister et pas seulement à travers les Trans. Maintenant, l’ATM c’est mon univers. Quand j’arrive au bureau le matin, c’est mon univers, les Trans, l’Ubu, je suis à l’aise et je suis à la maison. Mais oui je me suis imposée.

Et vous ne vous dites pas féministe ?...

Pas militante féministe. Par contre, je réclame pour moi et pour les femmes que je connais le même respect et la même attention que pour les hommes. J’avais 16 ans quand la loi sur l’avortement est passée. J’ai encore des bouquins de mes 14/15 ans qui sont féministes. Jeune, j’ai lu le Deuxième sexe de Simone de Beauvoir. J’y suis sensible.

Pour moi, nous sommes avant tout des êtres humains. Je suis pour le respect pour tous, hommes et femmes, femmes et hommes. À mon époque, il y avait des radicales, anti hommes. Je ne suis pas dans l’antagonisme, dans l’opposition.

Et dans le contexte d’aujourd’hui ? Quand on a une fille de plus de 20 ans…

Ma fille a 22 ans et elle a été élevée par des femmes qui ont toujours bossé. Ma grand-mère, ma mère, moi… on a toutes fait des carrières professionnelles. Et puis, il faut dire que mon père était cool. Lors de la loi de 63, quand les femmes ont eu le droit d’ouvrir un compte bancaire, qu’elles ne passaient plus de l’aval de leur père à celle de leur mari… mon père avait dépassé ça depuis très longtemps.

J’ai toujours vu mon père aider ma mère qui était indépendante financièrement et socialement, elle gérait sa vie ! J’ai toujours baigné là dedans. Et je n’ai jamais eu à me poser la question par rapport à mon sexe. Je suis un être humain à part entière. Certaines femmes sont bridées. Pour moi, ce n’est pas concevable. Je ne suis pas née hier, je suis née sous René Coty quand même et j’en ai vu des vieilles dames qui avaient été entravées. Mon père l’avait noté, on en avait discuté.

Je suis fille unique, pas mariée, c’est un choix, faut l’assumer. Faut assumer la solitude. Mais il y a d’autres manières d’être en société, d’être épanouie. Mais c’est clair qu’on ne peut compter que sur soi même. Pour moi, le choix premier, c’est la liberté. Pas la liberté contre les hommes. La liberté, point. Je ne suis pas guerrière contre les hommes.

Simplement, je veux être celle que j’ai envie d’être au moment où j’ai envie de l’être. Je suis une nana et alors ? C’est comme ça, on ne va pas en faire un fromage ! (Rires) Après, je suis bien consciente que mon cas n’est pas une généralité et je suis sensible à toutes les luttes pour les droits des femmes. Je considère que c’est un vrai combat.

À l’intersection de la journée internationale pour les droits des femmes et de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, l’occasion de réfléchir aux impacts du racisme sur la santé et l’accès aux soins, le 21 mars à la Maison des associations de Rennes. Une table ronde qui a réuni Yaotcha d’Almeida, psychologue spécialisée dans l’impact du racisme sur la santé mentale, Lucie Obermeyer, coordinatrce du pôle formation, ressources et égalité au sein de l’association Migrations Santé Alsace et Priscille Sauvegrain, sage-femme, sociologue et maitresse de conférences en maïeutique.

À l’intersection de la journée internationale pour les droits des femmes et de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, l’occasion de réfléchir aux impacts du racisme sur la santé et l’accès aux soins, le 21 mars à la Maison des associations de Rennes. Une table ronde qui a réuni Yaotcha d’Almeida, psychologue spécialisée dans l’impact du racisme sur la santé mentale, Lucie Obermeyer, coordinatrce du pôle formation, ressources et égalité au sein de l’association Migrations Santé Alsace et Priscille Sauvegrain, sage-femme, sociologue et maitresse de conférences en maïeutique.  Dans tous les secteurs de leur vie professionnelle et personnelle. « Plus on va subir du stress racial, plus on peut développer des troubles », souligne la psychologue. Des troubles cliniques comme la dépression ou le syndrome de stress post-traumatique, allant du sentiment de honte et d’impuissance à l’hypervigilance, la perte d’appétit, la fatigue, au désespoir et aux doutes de soi, et se manifestant par des réponses comportementales tels que l’évitement, le désengagement, l’isolement ou encore la consommation de substances. La liste s’allonge et s’alourdit avec l’ajout des troubles physiques.

Dans tous les secteurs de leur vie professionnelle et personnelle. « Plus on va subir du stress racial, plus on peut développer des troubles », souligne la psychologue. Des troubles cliniques comme la dépression ou le syndrome de stress post-traumatique, allant du sentiment de honte et d’impuissance à l’hypervigilance, la perte d’appétit, la fatigue, au désespoir et aux doutes de soi, et se manifestant par des réponses comportementales tels que l’évitement, le désengagement, l’isolement ou encore la consommation de substances. La liste s’allonge et s’alourdit avec l’ajout des troubles physiques. Sans oublier de manière plus globale en termes de genres, le syndrome méditerranéen, « une construction sociale qui prête une expression plus forte pour les douleurs pour les populations méditerranéennes », définit Priscille Sauvegrain, sage-femme et sociologue, expliquant que les stéréotypes varient en fonction de l’origine des personnes : « On estime les femmes d’Afrique du nord très douillettes et les femmes d’Afrique subsahariennes très fortes. » Les conséquences sont lourdes lorsque les professionnel-les minimisent de leurs biais racistes les symptômes décris et perçus, c’est là qu’interviennent les soins différenciés : soins non adaptés à la situation et à la personne, report de la prise en charge pouvant entrainer le décès tel que cela fut le cas en 2018 lorsque Naomi Musenga, âgée de 22 ans, avait alerté le Samu de sa détresse respiratoire, signalant qu’elle allait mourir, ce à quoi l’opératrice du Samu lui avait répondu « Oui vous allez mourir un jour comme tout le monde ».

Sans oublier de manière plus globale en termes de genres, le syndrome méditerranéen, « une construction sociale qui prête une expression plus forte pour les douleurs pour les populations méditerranéennes », définit Priscille Sauvegrain, sage-femme et sociologue, expliquant que les stéréotypes varient en fonction de l’origine des personnes : « On estime les femmes d’Afrique du nord très douillettes et les femmes d’Afrique subsahariennes très fortes. » Les conséquences sont lourdes lorsque les professionnel-les minimisent de leurs biais racistes les symptômes décris et perçus, c’est là qu’interviennent les soins différenciés : soins non adaptés à la situation et à la personne, report de la prise en charge pouvant entrainer le décès tel que cela fut le cas en 2018 lorsque Naomi Musenga, âgée de 22 ans, avait alerté le Samu de sa détresse respiratoire, signalant qu’elle allait mourir, ce à quoi l’opératrice du Samu lui avait répondu « Oui vous allez mourir un jour comme tout le monde ».  Au vu de leur déontologie, engagement et de leur éthique professionnelle, les personnes exerçant dans le secteur de la santé ont « des réticences à penser qu’elles peuvent être discriminantes. » C’est ce que souligne Lucie Obermeyer, coordinatrice du pôle formation, ressources et égalité au sein de l’association Migrations Santé Alsace. Pour sensibiliser les professionnel-les de la santé et du social, et leur permettre d’identifier les pratiques discriminatoires à l’œuvre afin de les prévenir, la structure a élaboré en 2019 un guide intitulé « Vers plus d’égalité en santé ». « Au sein de l’association, nous avons un grand nombre d’interprètes pour accompagner les personnes migrantes à leur rendez-vous. Ce sont elles et eux qui ont constaté les discriminations racistes et les refus de soins. C’est ce qui a donné la rédaction de ce guide », signale-t-elle, précisant : « Il s’agit de comprendre les discriminations, d’analyser les situations vécues par les concerné-es et surtout d’agir, en abordant les recours juridiques et les actions inspirantes. »

Au vu de leur déontologie, engagement et de leur éthique professionnelle, les personnes exerçant dans le secteur de la santé ont « des réticences à penser qu’elles peuvent être discriminantes. » C’est ce que souligne Lucie Obermeyer, coordinatrice du pôle formation, ressources et égalité au sein de l’association Migrations Santé Alsace. Pour sensibiliser les professionnel-les de la santé et du social, et leur permettre d’identifier les pratiques discriminatoires à l’œuvre afin de les prévenir, la structure a élaboré en 2019 un guide intitulé « Vers plus d’égalité en santé ». « Au sein de l’association, nous avons un grand nombre d’interprètes pour accompagner les personnes migrantes à leur rendez-vous. Ce sont elles et eux qui ont constaté les discriminations racistes et les refus de soins. C’est ce qui a donné la rédaction de ce guide », signale-t-elle, précisant : « Il s’agit de comprendre les discriminations, d’analyser les situations vécues par les concerné-es et surtout d’agir, en abordant les recours juridiques et les actions inspirantes. »

Morgane a commencé à mixer par hasard. C'était, au départ, pour s'amuser avec son cercle d'amis. Ce parcours, les femmes Djs rennaises l'ont toutes eu, à quelques différences près. L'univers du mix s'est ouvert à elles par la pratique artistique ou grâce à des proches, qui leur ont prêté du matériel et des vinyles pour s'entraîner.

Morgane a commencé à mixer par hasard. C'était, au départ, pour s'amuser avec son cercle d'amis. Ce parcours, les femmes Djs rennaises l'ont toutes eu, à quelques différences près. L'univers du mix s'est ouvert à elles par la pratique artistique ou grâce à des proches, qui leur ont prêté du matériel et des vinyles pour s'entraîner. Pour élaborer chaque programmation, il rencontre les personnes, se déplace à leurs concerts ou les écoute sur Internet : « Je ne me focalise pas sur le sexe, je ne fais pas de calcul. L'objet du festival, c'est de révéler des choses peu montrées ainsi que de partager des coups de cœur. Si on peut donner la visibilité que les femmes méritent, tant mieux ! Car elles travaillent, elles cherchent des morceaux, elles ont une capacité à partager avec les gens, elles ne cherchent pas la facilité. »

Pour élaborer chaque programmation, il rencontre les personnes, se déplace à leurs concerts ou les écoute sur Internet : « Je ne me focalise pas sur le sexe, je ne fais pas de calcul. L'objet du festival, c'est de révéler des choses peu montrées ainsi que de partager des coups de cœur. Si on peut donner la visibilité que les femmes méritent, tant mieux ! Car elles travaillent, elles cherchent des morceaux, elles ont une capacité à partager avec les gens, elles ne cherchent pas la facilité. » « Je suis un peu garçon manqué, j'ai très peu d'amies, la plupart sont des mecs », reconnaît Vanadis. Sur scène, Mac l'Arnaque ne veut pas du tout valoriser sa féminité : « J'ai baigné dans la culture urbaine, je m'habille avec des casquettes et des baskets. »

« Je suis un peu garçon manqué, j'ai très peu d'amies, la plupart sont des mecs », reconnaît Vanadis. Sur scène, Mac l'Arnaque ne veut pas du tout valoriser sa féminité : « J'ai baigné dans la culture urbaine, je m'habille avec des casquettes et des baskets. »

Dans le projet, j’écris tout. À quoi je sers ? Attendez, je vais vous montrer (elle se lève et va chercher le projet rédigé sur son bureau, ndlr). J’écris tout le projet artistique que Jean-Louis va mettre en forme. Je fais une Convention aussi pour les partenaires. En fait, je réunis les conditions pour que le projet existe. Avant, j’étais directrice de production et de projet. Mais j’ai délégué.

Dans le projet, j’écris tout. À quoi je sers ? Attendez, je vais vous montrer (elle se lève et va chercher le projet rédigé sur son bureau, ndlr). J’écris tout le projet artistique que Jean-Louis va mettre en forme. Je fais une Convention aussi pour les partenaires. En fait, je réunis les conditions pour que le projet existe. Avant, j’étais directrice de production et de projet. Mais j’ai délégué.

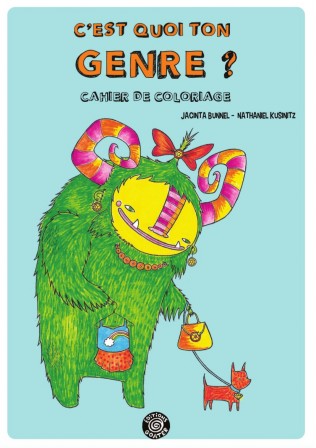

Accompagnée de Nardjès Benkhadda pour la traduction et de Marie Le Marchand pour la mise en page, Corinne Gallou s’est attelée à quelques modifications et ajustements au niveau des dessins mais aussi des textes qu’elle a souhaité féminiser, la langue française - à l’inverse de l’anglais - étant particulièrement genrée.

Accompagnée de Nardjès Benkhadda pour la traduction et de Marie Le Marchand pour la mise en page, Corinne Gallou s’est attelée à quelques modifications et ajustements au niveau des dessins mais aussi des textes qu’elle a souhaité féminiser, la langue française - à l’inverse de l’anglais - étant particulièrement genrée.