Célian Ramis

Discrimination raciale : un enjeu de santé majeur pour les femmes noires

À l’intersection de la journée internationale pour les droits des femmes et de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, l’occasion de réfléchir aux impacts du racisme sur la santé et l’accès aux soins, le 21 mars à la Maison des associations de Rennes. Une table ronde qui a réuni Yaotcha d’Almeida, psychologue spécialisée dans l’impact du racisme sur la santé mentale, Lucie Obermeyer, coordinatrce du pôle formation, ressources et égalité au sein de l’association Migrations Santé Alsace et Priscille Sauvegrain, sage-femme, sociologue et maitresse de conférences en maïeutique.

À l’intersection de la journée internationale pour les droits des femmes et de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, l’occasion de réfléchir aux impacts du racisme sur la santé et l’accès aux soins, le 21 mars à la Maison des associations de Rennes. Une table ronde qui a réuni Yaotcha d’Almeida, psychologue spécialisée dans l’impact du racisme sur la santé mentale, Lucie Obermeyer, coordinatrce du pôle formation, ressources et égalité au sein de l’association Migrations Santé Alsace et Priscille Sauvegrain, sage-femme, sociologue et maitresse de conférences en maïeutique.

Il y a des phrases bien connues des personnes concernées qui soulignent des représentations et imaginaires basés sur des stéréotypes à caractère raciste. « Tu as le rythme dans la peau » ou encore « D’où viens-tu ? Non mais vraiment… » en sont quelques exemples, à l’instar du comportement visant à toucher les cheveux, sans l’autorisation de la personne. Les définir « ordinaires » revient à minimiser leur portée quand il s’agit en réalité de microagressions. Ce soir-là, Yaotcha d’Almeida présente le travail qu’elle a réalisé dans le cadre de son mémoire de master en psychologie clinique.

Un mémoire pour lequel elle a effectué, en 2020, une recherche qualitative et exploratoire visant à mieux comprendre la souffrance psychique due à l’expérience vécue de discriminations raciales des femmes noires à qui elle donne la parole. Plus précisément, elle s’intéresse à « L’impact des microagressions et de la discrimination raciale sur la santé mentale des personnes racisées », à travers « l’exemple des femmes noires en France ». Un intitulé qui donne également son nom au livre publié aux éditions L’Harmattan et qui reprend son ouvrage universitaire, dans lequel on trouve les définitions précises des termes et notions qu’elle aborde au cours de la conférence.

DES IMPACTS NOMBREUX ET DRAMATIQUES

On lit alors que les microagressions sont « des actions subtiles ou interactions verbales dédaigneuses, désobligeantes ou discriminatoires » selon la définition de Pierce en 1970. Quarante ans plus tard, Sue précise : « Les microagressions sont des outrages quotidiens brefs, banals, verbaux, non verbaux ou comportementaux, ou des outrages environnementaux, intentions ou non, qui communiquent des affronts hostiles, désobligeants, négatifs ou des insultes envers les membres de groupes opprimés. » Ainsi, Yaotcha d’Almeida explique que c’est leur récurrence qui entraine « un impact et des répercussions sur la santé mentale et physique des personnes racisées » (dans le sens de la construction sociale). Confrontées à des projections exotisantes et sexualisantes (les femmes noires seraient des tigresses au lit, par exemple), stigmatisantes, caricaturales et essentialistes, les concernées peuvent présenter du « stress racial, dit aussi stress lié à la race » qui peut être « aigue, intense, circonscrit à un moment ou chronique. »

Dans tous les secteurs de leur vie professionnelle et personnelle. « Plus on va subir du stress racial, plus on peut développer des troubles », souligne la psychologue. Des troubles cliniques comme la dépression ou le syndrome de stress post-traumatique, allant du sentiment de honte et d’impuissance à l’hypervigilance, la perte d’appétit, la fatigue, au désespoir et aux doutes de soi, et se manifestant par des réponses comportementales tels que l’évitement, le désengagement, l’isolement ou encore la consommation de substances. La liste s’allonge et s’alourdit avec l’ajout des troubles physiques.

Dans tous les secteurs de leur vie professionnelle et personnelle. « Plus on va subir du stress racial, plus on peut développer des troubles », souligne la psychologue. Des troubles cliniques comme la dépression ou le syndrome de stress post-traumatique, allant du sentiment de honte et d’impuissance à l’hypervigilance, la perte d’appétit, la fatigue, au désespoir et aux doutes de soi, et se manifestant par des réponses comportementales tels que l’évitement, le désengagement, l’isolement ou encore la consommation de substances. La liste s’allonge et s’alourdit avec l’ajout des troubles physiques.

Ulcères, maladies cardiovasculaires, hypertension, maux de tête, douleurs thoraciques, maux de dos, vomissements, nausées ou encore maladies inflammatoires : « Le racisme impacte profondément les personnes et agit aussi à l’échelle de l’infiniment petit. L’activité de l’ADN est modifiée par le racisme, entrainant à travers les cellules le développement des maladies inflammatoires. Il les impacte dans ce qu’elles ont de plus minimes et de plus intimes. » Elle le dit, c’est l’accumulation des microagressions et des discriminations, « leur omniprésence dans les différents domaines de la vie de la personne », qui crée le traumatisme racial.

DES REPRÉSENTATIONS RACISTES TRÈS ANCRÉES

Concrètement, Yaotcha d’Almeida livre des exemples récoltés au fur et à mesure des témoignages réalisés dans le cadre de son mémoire. Elle cite cette femme qui est allée consulter une psychologue en généalogie, une discipline basée sur la transmission et l’héritage psychiques des générations précédentes : « La femme est antillaise et aborde le méga trauma de l’esclavage. La psy lui répond qu’il faut oublier le passé… » Une réponse aberrante mais malheureusement significative. Elle le dit : les femmes noires viennent la voir parce qu’elle est noire. « Parce que beaucoup de femmes racisées sont malmenées et agressées dans leur suivi psy, en étant invalidées, minimisées. Venir me voir, pour elles, c’est s’enlever de la charge raciale. Dans mon cabinet, elles n’ont pas à se justifier, elles n’ont pas besoin de m’éduquer sur le sujet, elles n’ont pas à s’adapter à moi… Même si ça devrait être à le/la professionnel-le de s’adapter à la personne », commente la psychologue.

Parmi les représentations sociales, il y a l’image de l’animalité chez les femmes noires. Dans la sexualité, l’allaitement, la résistance à la douleur. Un lien que Yaotcha d’Almeida établit avec la nature et le processus de naturalisation que l’on opère dans la société envers les femmes noires, que l’on englobe dans une seule et même catégorie, sans distinction du pays, de la culture, de l’histoire et des trajectoires. S’appuyant sur les propos de Ndiaye en 2008, elle écrit « qu’il n’existe pas de « nature noire » cependant une « condition noire » est observable. » En clair : « une expérience communément partagée par des hommes et des femmes ‘d’être considérés comme noirs à un moment donné dans une société donnée. C’est faire référence à des personnes qui ont été historiquement construites comme noires, par un lent processus de validation religieuse, scientifique et intellectuelle de la « race » noire, processus si enchâssé dans les sociétés modernes qu’il est resté à peu près en place, alors même que la racialisation a été délégitimée.’ »

Et puis, il y a cet archétype, hérité de l’esclavage, de la strong black woman : « C’est le pilier de la maison, la femme qui assume tout et gère tout. Cette image a pour conséquence pour la concernée de ne pas se plaindre, de résister, encaisser, devoir s’occuper de tout le monde et de ne pas aller chercher d’aide si besoin, puisqu’elle est censée tout gérer… »

DES PROPOS RACISTES EN RDV AU REFUS DE SOINS…

Sans oublier de manière plus globale en termes de genres, le syndrome méditerranéen, « une construction sociale qui prête une expression plus forte pour les douleurs pour les populations méditerranéennes », définit Priscille Sauvegrain, sage-femme et sociologue, expliquant que les stéréotypes varient en fonction de l’origine des personnes : « On estime les femmes d’Afrique du nord très douillettes et les femmes d’Afrique subsahariennes très fortes. » Les conséquences sont lourdes lorsque les professionnel-les minimisent de leurs biais racistes les symptômes décris et perçus, c’est là qu’interviennent les soins différenciés : soins non adaptés à la situation et à la personne, report de la prise en charge pouvant entrainer le décès tel que cela fut le cas en 2018 lorsque Naomi Musenga, âgée de 22 ans, avait alerté le Samu de sa détresse respiratoire, signalant qu’elle allait mourir, ce à quoi l’opératrice du Samu lui avait répondu « Oui vous allez mourir un jour comme tout le monde ».

Sans oublier de manière plus globale en termes de genres, le syndrome méditerranéen, « une construction sociale qui prête une expression plus forte pour les douleurs pour les populations méditerranéennes », définit Priscille Sauvegrain, sage-femme et sociologue, expliquant que les stéréotypes varient en fonction de l’origine des personnes : « On estime les femmes d’Afrique du nord très douillettes et les femmes d’Afrique subsahariennes très fortes. » Les conséquences sont lourdes lorsque les professionnel-les minimisent de leurs biais racistes les symptômes décris et perçus, c’est là qu’interviennent les soins différenciés : soins non adaptés à la situation et à la personne, report de la prise en charge pouvant entrainer le décès tel que cela fut le cas en 2018 lorsque Naomi Musenga, âgée de 22 ans, avait alerté le Samu de sa détresse respiratoire, signalant qu’elle allait mourir, ce à quoi l’opératrice du Samu lui avait répondu « Oui vous allez mourir un jour comme tout le monde ».

Un exemple parmi d’autres, moins médiatisés... La maitresse de conférences en maieutique évoque la typologie de Fassin, allant du refus de soin, « très courant pour les personnes étrangères », à la prise en charge alimentée de propos racistes et xénophobes, en passant par le retard de prise en charge – « il faudra attendre 8 mois pour obtenir un rdv là où une personne blanche en aura un plus rapidement » -, l’abaissement de la qualité de la prise en charge et les modalités de soins culturellement spécifiques « sans même avoir mené un examen complet ».

DES BARRIÈRES (MORTELLES) DANS L’ACCÈS AUX SOINS

Priscille Sauvegrain constate également les répercussions des représentations racistes sur la prise en charge, dans les parcours de maternité, des femmes noires dont les grossesses sont davantage pathologisées, le recours aux soins plus tardifs, le taux de césarienne plus important et le risque de mortalité maternelle plus élevé : « Il est de 1 sur 3 pour les femmes d’Afrique subsahariennes, d’Amérique du sud et d’Asie du sud-est. Elles ont des risques plus importants de développer des pathologies d’hypertension artérielles (dues au stress racial) et de faire des hémorragies obstétricales sévères (dues à la prise en charge). » Les barrières dans l’accès aux soins sont réelles et persistantes. Elle parle « de soins différenciés », dans le sens où les stéréotypes et comportements racistes influent sur « un accès différencié aux soins et un abaissement ou une hausse des normes de prise en charge. »

Ainsi, la professionnelle note de la part de ses collègues des tendances à catégoriser et à naturaliser les femmes noires, désignées comme « les africaines ». Il y a par exemple ce discours présumant l’absence de volonté de suivre les cours de préparation à la naissance : « Elles ne viennent jamais… » En creusant la question, Priscille Sauvegrain s’aperçoit que cette présupposition anticipant la réaction des personnes concernées dessert ces dernières qui ne sont même pas informées, et par conséquent pas invitées à participer aux séances. À l’instar du raisonnement généralisant sur le fait « que ces femmes-là, elles allaitent toutes très bien », s’épargnant ainsi leur rôle de conseils et encore une fois d’informations. En somme, les femmes noires sont globalement délaissées en étant naturalisées dans leurs fonctions maternantes.

« Jamais on ne parle de leurs apports dans l’évolution de nos pratiques de puériculture… Par contre, pour s’occuper des enfants et des personnes âgées, là on pense à elles ! »

déplore la sage-femme.

Elle insiste sur certaines recommandations : rester vigilant-es quant aux pratiques routinières dans les hôpitaux, dépister les violences dans les soins afin de les prévenir et recourir plus fréquemment aux traducteur-ices et médiateur-ices lorsque les personnes concernées ne parlent pas la langue.

SENSIBILISER LES PROFESSIONNEL-LES DE LA SANTÉ ET AGIR COLLECTIVEMENT

Au vu de leur déontologie, engagement et de leur éthique professionnelle, les personnes exerçant dans le secteur de la santé ont « des réticences à penser qu’elles peuvent être discriminantes. » C’est ce que souligne Lucie Obermeyer, coordinatrice du pôle formation, ressources et égalité au sein de l’association Migrations Santé Alsace. Pour sensibiliser les professionnel-les de la santé et du social, et leur permettre d’identifier les pratiques discriminatoires à l’œuvre afin de les prévenir, la structure a élaboré en 2019 un guide intitulé « Vers plus d’égalité en santé ». « Au sein de l’association, nous avons un grand nombre d’interprètes pour accompagner les personnes migrantes à leur rendez-vous. Ce sont elles et eux qui ont constaté les discriminations racistes et les refus de soins. C’est ce qui a donné la rédaction de ce guide », signale-t-elle, précisant : « Il s’agit de comprendre les discriminations, d’analyser les situations vécues par les concerné-es et surtout d’agir, en abordant les recours juridiques et les actions inspirantes. »

Au vu de leur déontologie, engagement et de leur éthique professionnelle, les personnes exerçant dans le secteur de la santé ont « des réticences à penser qu’elles peuvent être discriminantes. » C’est ce que souligne Lucie Obermeyer, coordinatrice du pôle formation, ressources et égalité au sein de l’association Migrations Santé Alsace. Pour sensibiliser les professionnel-les de la santé et du social, et leur permettre d’identifier les pratiques discriminatoires à l’œuvre afin de les prévenir, la structure a élaboré en 2019 un guide intitulé « Vers plus d’égalité en santé ». « Au sein de l’association, nous avons un grand nombre d’interprètes pour accompagner les personnes migrantes à leur rendez-vous. Ce sont elles et eux qui ont constaté les discriminations racistes et les refus de soins. C’est ce qui a donné la rédaction de ce guide », signale-t-elle, précisant : « Il s’agit de comprendre les discriminations, d’analyser les situations vécues par les concerné-es et surtout d’agir, en abordant les recours juridiques et les actions inspirantes. »

Ainsi, elle intervient à ce titre-là à la faculté de médecine, en école de sage-femmes ainsi qu’en école d’infimièr-es, au sein de formations qu’elle estime « trop courtes » - 2 jours – mais qui ont « le mérite d’exister ». Un moyen selon elle, parmi d’autres, de lutter contre les discriminations. Une manière de rappeler que celles-ci sont prohibées et encadrées par le droit français : des lois existent, insiste-t-elle. La difficulté majeure : « Il y a peu de contentieux sur les discriminations en santé. Souvent, parce que les personnes ne sont pas informées sur le sujet, mais aussi parce qu’elles sont laissées à elles-mêmes, pas ou peu accompagnées. » Lucie Obermeyer se saisit alors de l’assemblée pour délivrer quelques conseils à appliquer aussi bien pour les victimes que pour les témoins de situations à caractère raciste et discriminatoire. Saisir le défenseur des droits, saisir les ordres professionnels ou encore saisir les commissions des usagers des établissements de santé publics et privés. « Pour introduire une action en Justice, il faut être bien accompagné-é, recommande-t-elle. Parce que le propos raciste ou le refus de soin se fait souvent à l’oral. Vous n’avez pas à prouver précisément mais vous avez à apporter des éléments de ce que vous avez vécu : par les gens à qui vous en avez parlé par exemple en sortant du rendez-vous. » Elle ajoute : « Sachez aussi que les preuves enregistrées et les vidéos sont désormais recevables, dans le cadre de la discrimination. » Sans oublier un des enjeux majeurs et principaux : écouter et croire les personnes concernées. « Et favoriser les actions collectives ! », conclut-elle.

UNE PROBLÉMATIQUE PROFONDE

Lucie Obermeyer observe également un manque de soignant-es dans les quartiers populaires : « Plus l’offre est rare, plus les inégalités augmentent. » Les populations ciblées, dans lesquelles sont sur-représentées les personnes racisées, les personnes étrangères et les personnes en situation de grande précarité, sont majoritairement en moins bonne santé. « Les prises en charge sont plus tardives puisqu’il n’y a pas de professionnel-les et que certain-es refusent de s’y déplacer s’il s’agit d’un quartier mal perçu… Tous les stéréotypes entrent en jeu et des problèmes de santé qui auraient pu ne pas être trop graves vont le devenir, voir s’avérer mortels, s’ils ne sont pas pris à temps », déplore-t-elle. Si chacune s’accorde à établir que la parole se libère, de la part des usager-es, il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour déconstruire les stéréotypes racistes intégrés et persistants dans la société, y compris au sein des personnes concernées. Yaotcha d’Almeida parle de racisme internalisé, soit l’intégration des discours dévalorisants par les personnes racisées, dont l’estime de soi subira de plein fouet l’impact.

« Sans oublier la menace du stéréotype. Les concerné-es ont peur de confirmer le stéréotype, ce qui créé chez elleux de l’anxiété et ce qui impacte la performance à réaliser. On retrouve chez certain-es un schéma d’exigence très élevé en réponse à la menace du stéréotype, les personnes redoublent d’effort et de travail »

analyse-t-elle.

Un levier qu’elle encourage : le réseau. « J’ai beaucoup de témoignages de personnes ayant vécu des violences dans un cadre de santé alors que c’est censé être safe. Alors, avoir des listes de personnes reconnues safe, je suis pour ! », clame-t-elle avec enthousiasme. Autre solution qui lui parait indispensable : la formation des professionnel-les. « On n’en a pas parlé ce soir mais des soignant-es affrontent également les microagressions et les discriminations raciales. Il faut une prise de conscience politique qui mène à l’action », précise-t-elle. C’est ce qu’entreprend Priscille Sauvegrain depuis 2 ans avec la création d’un module obligatoire pour les étudiant-es sur le sujet : « L’amphi est plein, ils et elles en ont besoin et il y a une très grosse attente sur ce cours ! » C’est à Yaotcha d’Almeida que revient le mot de la fin. Elle s’adresse aux professionnel-les de la santé qui pourraient être présent-es dans l’assemblée (mais le discours s’applique à chacun-e) : « Vous pouvez aller vous informer et vous questionner sur les biais de pensées et de représentations. Oui, ça demande un effort. Il faut être pro-actif-ve ! »

Table ronde animée par Marie Zafimehy, journaliste, porte-parole de l’Association des Journalistes Antiracistes et Racisé-es.

Des témoins filment la scène, des passants réclament que les policiers arrêtent le plaquage et l’aident, George Floyd ne cesse de répéter qu’il ne peut plus respirer. Rien n’y fait, la pression à son cou est maintenue jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. Il décède. Les autopsies concluent à un homicide.

Des témoins filment la scène, des passants réclament que les policiers arrêtent le plaquage et l’aident, George Floyd ne cesse de répéter qu’il ne peut plus respirer. Rien n’y fait, la pression à son cou est maintenue jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. Il décède. Les autopsies concluent à un homicide. Elle précise que l’affaire n’avance pas. Qu’elle traine même. Alors la famille a choisi de délocaliser le procès à Rennes. A quelques mètres des prises de paroles, une pancarte flotte dans les airs : « Qui appelle-t-on quand la police tue ? » Une minute de silence suit les discours. « Laissez-Nous Respirer !», enchainent en chœur les manifestant-e-s, gravant cette lutte, ignorée jusqu’ici de la majorité des personnes blanches et du gouvernement.

Elle précise que l’affaire n’avance pas. Qu’elle traine même. Alors la famille a choisi de délocaliser le procès à Rennes. A quelques mètres des prises de paroles, une pancarte flotte dans les airs : « Qui appelle-t-on quand la police tue ? » Une minute de silence suit les discours. « Laissez-Nous Respirer !», enchainent en chœur les manifestant-e-s, gravant cette lutte, ignorée jusqu’ici de la majorité des personnes blanches et du gouvernement.

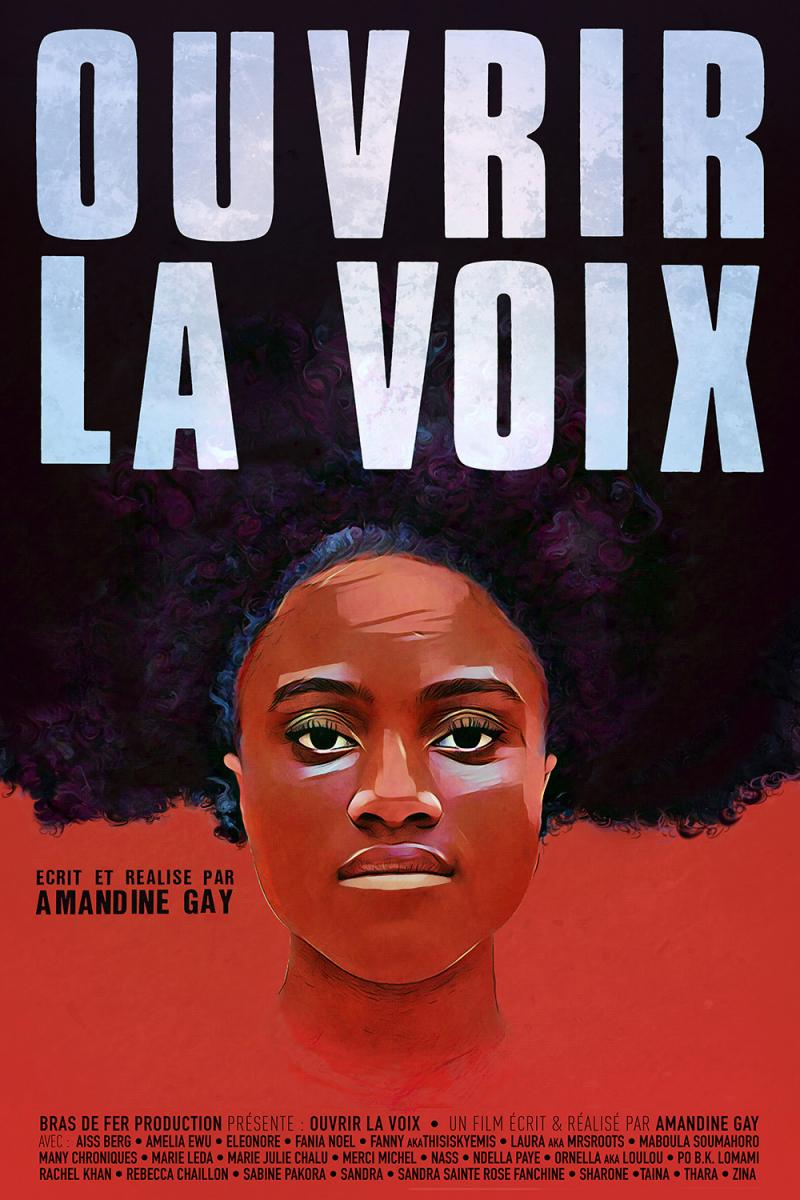

Dans le film, elles viennent de milieux différents, de professions différentes, de villes différentes et pourtant, elles ont toutes réalisé qu’elles étaient noires par la force des choses. Parce qu’on leur a fait sentir qu’elles n’étaient pas comme les autres. On leur a touché les cheveux sans demander leur accord, on leur reproche leur communautarisme dès qu’elles trainent avec d’autres personnes noires – sans que jamais ne soit fait le même reproche aux groupes réunissant exclusivement des personnes blanches – ou encore on leur a dit dès la puberté qu’elles étaient des tigresses, des sauvages au lit.

Dans le film, elles viennent de milieux différents, de professions différentes, de villes différentes et pourtant, elles ont toutes réalisé qu’elles étaient noires par la force des choses. Parce qu’on leur a fait sentir qu’elles n’étaient pas comme les autres. On leur a touché les cheveux sans demander leur accord, on leur reproche leur communautarisme dès qu’elles trainent avec d’autres personnes noires – sans que jamais ne soit fait le même reproche aux groupes réunissant exclusivement des personnes blanches – ou encore on leur a dit dès la puberté qu’elles étaient des tigresses, des sauvages au lit.

« On lutte pour que la notion féministe ne soit pas une notion blanche. Il faut savoir que peu importe ce que les féministes blanches ont fait, les féministes noires ont du lutter ensuite pour les faire appliquer à elles. », signale Raphaële Guitteaud, rejointe par Isabelle Cambourakis, qui souligne alors que la Coordination des Femmes Noires s’était également mobilisée sur les questions d’avortement, d’accès aux soins et à la contraception dès le début des années 70.

« On lutte pour que la notion féministe ne soit pas une notion blanche. Il faut savoir que peu importe ce que les féministes blanches ont fait, les féministes noires ont du lutter ensuite pour les faire appliquer à elles. », signale Raphaële Guitteaud, rejointe par Isabelle Cambourakis, qui souligne alors que la Coordination des Femmes Noires s’était également mobilisée sur les questions d’avortement, d’accès aux soins et à la contraception dès le début des années 70.