Célian Ramis

Féminismes : Allier les luttes

La femme n’existe pas. Elle ne peut être pensée au singulier, à l’instar des luttes menées pour l’égalité des genres. Elles sont multiples et plurielles, ces luttes. Et concordent toutes à revendiquer pour toutes les personnes concernées le droit de choisir, la liberté d’exister et d’être soi, de s’exprimer en son propre nom et d’accéder au respect. Sans être discriminé-e-s en raison de son sexe, son genre, sa couleur de peau, son origine réelle ou supposée, sa classe sociale, son handicap, sa profession, son statut conjugal, son orientation sexuelle et/ou affective, etc. Alors, au-delà des dissensions existantes au sein du mouvement, comment penser et organiser une lutte féministe inclusive ?

La femme n’existe pas. Elle ne peut être pensée au singulier, à l’instar des luttes menées pour l’égalité des genres. Elles sont multiples et plurielles, ces luttes. Et concordent toutes à revendiquer pour toutes les personnes concernées le droit de choisir, la liberté d’exister et d’être soi, de s’exprimer en son propre nom et d’accéder au respect. Sans être discriminé-e-s en raison de son sexe, son genre, sa couleur de peau, son origine réelle ou supposée, sa classe sociale, son handicap, sa profession, son statut conjugal, son orientation sexuelle et/ou affective, etc. Alors, au-delà des dissensions existantes au sein du mouvement, comment penser et organiser une lutte féministe inclusive ?

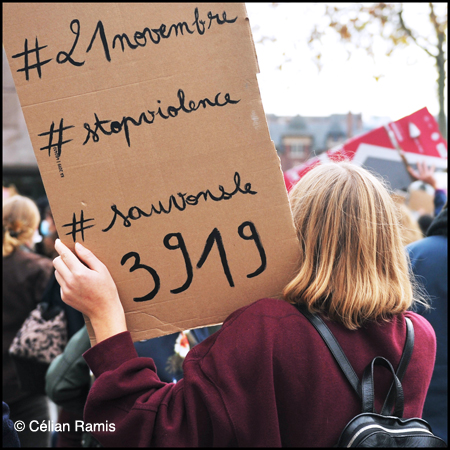

À l’occasion des deux journées internationales de mobilisations et de luttes contre les violences sexistes et sexuelles et pour les droits des personnes sexisées – 8 mars et 25 novembre – les militant-e-s féministes sont de plus en plus nombreuses à battre le pavé et à faire entendre leurs voix dans l’espace public. Des voix plurielles qui portent des revendications communes, visant à combattre le sexisme d’une société encore largement imprégnée et dirigée par la culture patriarcale. Au-delà du sexe, des spécificités viennent s’accoler et amplifier les vécus de nombreuses femmes, en raison de leur couleur de peau, genre, classe sociale, orientation sexuelle et affective, handicap-s, âge, origine-s réelle-s ou supposée-s… Comment leurs parcours sont-ils pris en compte au sein du renouveau militant ? Comment s’organiser ensemble ? Et comment ne pas reproduire les schémas patriarcaux et capitalistes dénoncés par les mouvements féministes ?

À l’occasion des deux journées internationales de mobilisations et de luttes contre les violences sexistes et sexuelles et pour les droits des personnes sexisées – 8 mars et 25 novembre – les militant-e-s féministes sont de plus en plus nombreuses à battre le pavé et à faire entendre leurs voix dans l’espace public. Des voix plurielles qui portent des revendications communes, visant à combattre le sexisme d’une société encore largement imprégnée et dirigée par la culture patriarcale. Au-delà du sexe, des spécificités viennent s’accoler et amplifier les vécus de nombreuses femmes, en raison de leur couleur de peau, genre, classe sociale, orientation sexuelle et affective, handicap-s, âge, origine-s réelle-s ou supposée-s… Comment leurs parcours sont-ils pris en compte au sein du renouveau militant ? Comment s’organiser ensemble ? Et comment ne pas reproduire les schémas patriarcaux et capitalistes dénoncés par les mouvements féministes ?

Mardi 8 mars, 11h. À la sortie du métro Villejean, flottent pancartes militantes et drapeaux syndicaux. « On s’arrête, le monde aussi ! » L’appel à la grève féministe retentit et des centaines de personnes sont réunies à la jonction du quartier Kennedy et de l’université Rennes 2, mobilisées en cette journée mondiale de lutte pour les droits des femmes. En attendant le départ vers République, la foule scande : « Et qu’est-ce qu’on veut ? Des papiers ! Pour qui ? Pour tou-te-s ! » Et chante l’hymne qui résonne désormais dans les événements militants : « Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère ! » et se réjouit d’un accompagnement au yukulélé pour entamer joyeusement :

« Adieu, patri…, adieu patri… adieu le patriarcat ! Tu t’en vas et nous on reste, adieu le patriarcat ! Et tchic et tchic et tchic et tchic et la rue elle est à qui ? Et tchic et tchic et tchic et tchic et la rue elle est à nous ! Elle est à qui ? Elle est à nous ! Elle est à qui ? Elle est à nous ! Adieu patri… Adieu patri… adieu le patriarcat ! Tu t’en vas et nous on reste, adieu le patriarcat ! » À la place de la camionnette vrombissante guidant les cortèges aux détours des rues et avenues empruntées par les manifestant-e-s, un tracteur siège sur le rond-point et sur lequel trône une immense bannière : « Écologie radicale, féminisme décolonial, révoltes paysannes ».

DANS LES QUARTIERS

L’an dernier, à la même occasion, la manifestation du 8 mars partait également du campus Villejean, initiative impulsée par la collaboration entre Nous Toutes 35, association féministe organisatrice des marches et actions en lien avec les 8 mars et 25 novembre à Rennes, et Kune, collectif de femmes du quartier croisant féminisme et écologie populaire. L’idée : décentraliser le féminisme du centre ville et l’étendre à son entité plurielle. « La voix des femmes des quartiers populaires est rarement entendue. J’aime autant vous dire qu’on va en parler longtemps de notre passage et j’espère qu’il y en aura d’autres. », avait alors déclaré Régine Komokoli, co-fondatrice et porte-parole de l’association.

L’an dernier, à la même occasion, la manifestation du 8 mars partait également du campus Villejean, initiative impulsée par la collaboration entre Nous Toutes 35, association féministe organisatrice des marches et actions en lien avec les 8 mars et 25 novembre à Rennes, et Kune, collectif de femmes du quartier croisant féminisme et écologie populaire. L’idée : décentraliser le féminisme du centre ville et l’étendre à son entité plurielle. « La voix des femmes des quartiers populaires est rarement entendue. J’aime autant vous dire qu’on va en parler longtemps de notre passage et j’espère qu’il y en aura d’autres. », avait alors déclaré Régine Komokoli, co-fondatrice et porte-parole de l’association.

Avant d’ajouter, qu’ensemble, elles œuvrent « pour continuer de gagner pas à pas (leur) place dans la société en tant que femmes, en tant que travailleuses, en tant qu’immigrées, en tant que femmes travailleuses immigrées. » Le cortège avait traversé le site du CHU Pontchaillou, en femmage à toutes les professionnelles de la santé, ces premières de cordée souvent négligées et dévalorisées comme le rappelle cette année encore l’Inter-syndicale professionnelle – composée de Solidaires, la CGT, la FSU et FO – partageant le constat, 50 ans après la première loi concernant l’égalité salariale, que 19% d’écart de salaire persistent entre les femmes et les hommes (à égalité temps plein) :

« 41% des femmes travaillent dans les secteurs les plus touchés par la pandémie. Nous sommes toujours en première ligne. Majoritaires dans les métiers essentiels comme le soin, la santé, l’éducation, le nettoyage, les services publics. Notre travail est déconsidéré et invisibilisé. Nous travaillons sans relâche et trop souvent en négligeant notre santé. Nous sommes aides à domicile, assistantes d’élèves en situation de handicap, animatrices, travailleuses sociales, enseignantes, aides soignantes… Les femmes immigrées ou sans papiers, en plus de subir les discriminations citées, sont sur-exploitées, peu reconnues socialement et peu susceptibles d’évoluer dans leurs emplois. Nous voulons qu’elles soient régularisées. »

ENTENDRE LE MILIEU RURAL

Depuis un an, un cortège part de Villejean/Kennedy. Le 25 novembre dernier, d’autres rassemblements ont débuté aux métros Henri Fréville et Joliot Curie afin de rejoindre Charles de Gaulle ou République. Parce qu’il n’est pas évident pour tout le monde de se rendre en manifestation, seul-e-s, au centre ville. Cette nouveauté s’affiche comme un symbole. Désormais, le féminisme devra être pluriel et inclusif. On prône la solidarité avec les femmes du monde entier, on fait entendre la colère des féministes de l’université comme de celles des quartiers populaires, on dénonce les violences sexistes et sexuelles en appelant à une riposte féministe, on parle d’hétérorisme, on danse sur l’hymne des féministes chiliennes de Las Tesis « Un violador en tu camino », on réclame des moyens pour les travailleuses, « du fric pour la santé, pas pour les flics ni l’armée », on exige le respect de nos droits et de nos libertés. On écoute les personnes concernées s’exprimer sur leurs vécus et revendiquer leurs spécificités.

Ce 8 mars 2022, ce sont « les femmes rurales et les paysannes » qui interpellent l’assemblée pour la première fois : « Nous vivons en campagne, nous bossons en campagne et cela marque nos vécus et nos corps. Nous sommes 11 millions de femmes rurales. 30% de la population française vit en campagne. 30% de la population et 47% des féminicides. » Elles dénoncent une image tronquée de leurs réalités, « centrée sur les hommes, l’agriculture et la chasse qui est racontée. » Ce n’est pas celle qu’elles vivent au quotidien, soulignent-elles : « Les femmes du monde rural sont oubliées, invisibilisées. En tant que meufs en ruralité, c’est encore plus compliqué qu’ailleurs de se déplacer, de tafer ou de ne pas tafer, d’avorter, d’accoucher, de vivre des sexualités non hétéronormatives. Sans compter ce que peuvent expérimenter les personnes racisées essayant de vivre dans la campagne française blanche, qu’elles l’aient choisi ou non. »

L’isolement, les problématiques de mobilité, la précarité qui en découlent avec souvent des emplois à temps partiels, la dépendance financière aux conjoints, l’accès réduit aux études mais aussi aux services de santé (et ainsi de gynécologie, d’accouchement et d’avortement), la prévalence des violences intrafamiliales… « Pour les victimes, c’est la double peine : elles sont plus isolées, moins protégées et avec moins encore qu’ailleurs de réseaux d’aide à proximité. Les politiques, qu’elles concernent l’aménagement du territoire ou l’agriculture, ont toujours été pensées à partir des lieux de pouvoir et donc du milieu urbain, de la ville. Les mouvements féministes ont malheureusement souvent reproduit ce biais. Nous sommes ici pour amorcer ce changement.Nous avons une responsabilité collective à changer cette perspective. Les vécus, les besoins, les idées des meufs rurales, doivent être inclus dans les mouvements féministes. Nous sommes prêtes et vous, l’êtes vous ? », partagent-elles avec hargne.

Leurs parcours doivent être pris en compte et leurs droits, reconnus. Elles terminent par une tirade à trois voix : « Alors bienvenu-e-s à tou-te-s, bienvenu-e-s à toutes les femmes et meufs dans nos campagnes, bienvenu-e-s à tou-te-s les membres de la communauté LGBTIQ+, bienvenu-e-s à toutes les personnes racisées, les handis et toutes celleux qui ont envie de faire bouger les normes en milieu rural. Dégenrons le monde agricole et rural, ensemble, dégenrons et dérangeons ! » Le message est percutant et réjouissant et invite à la mobilisation et la réflexion autour d’un sujet laissé en marge des luttes féministes. Ça secoue et c’est tant mieux !

VALORISER LES IMPENSÉS…

Les prises de paroles se poursuivent, toujours traduites en langue des signes française. Parmi elles, l’Inter-organisation étudiante – composée de l’Union Pirate de Rennes 1 et 2, Solidaires Etudiant-e-s, la FSE et Nouvelles Rênes – dénonce l’absence de courage politique du gouvernement actuel dont les discours nous abreuvent de belles promesses mais manquent toujours d’actions concrètes : « Ainsi, Darmanin, ministre de l’Intérieur accusé de viol, se réjouit de son bilan du fait de la baisse des cambriolages. Et quel bilan ? 125 féminicides survenus en 2021. Mais n’en déplaise aux proches des 113 victimes de féminicides par leur conjoint ou ex conjoint, aux proches des 7 femmes trans et des 4 travailleuses du sexe victimes de féminicides, les bijoux et ordinateurs ont plus de valeur que nos vies. »

Les prises de paroles se poursuivent, toujours traduites en langue des signes française. Parmi elles, l’Inter-organisation étudiante – composée de l’Union Pirate de Rennes 1 et 2, Solidaires Etudiant-e-s, la FSE et Nouvelles Rênes – dénonce l’absence de courage politique du gouvernement actuel dont les discours nous abreuvent de belles promesses mais manquent toujours d’actions concrètes : « Ainsi, Darmanin, ministre de l’Intérieur accusé de viol, se réjouit de son bilan du fait de la baisse des cambriolages. Et quel bilan ? 125 féminicides survenus en 2021. Mais n’en déplaise aux proches des 113 victimes de féminicides par leur conjoint ou ex conjoint, aux proches des 7 femmes trans et des 4 travailleuses du sexe victimes de féminicides, les bijoux et ordinateurs ont plus de valeur que nos vies. »

Les chiffres pleuvent. Dans l’enseignement supérieur, une étudiante sur 10 est victime d’agression sexuelle et une étudiante sur 20 est victime d’un viol. En 2016, 5% des étudiantes jonglaient entre études et parentalité et un tiers d’entre elles étaient contraintes de manquer les cours. « Et rien n’est proposé par les établissements : pas de congé maternité ou d’aménagement des cours, des systèmes de garde trop peu développés… La maternité et la parentalité en général sont un frein dans les études. » Et un impensé là encore dans les luttes féministes.

Tout comme la parole des retraitées : « Femme retraitée, j’agis. Femme retraitée, je manifeste. En 2021, 40% des femmes ont en moyenne une retraite inférieure de 40% à celle des hommes. Au XXIe siècle, seulement 60% des femmes touchent une retraite à taux plein. Cette inégalité est la résultante des inégalités salariales, en activité, dues à des parcours hachés de la vie professionnelle des femmes. » La précarité est au cœur de tous les discours. Et les intervenantes n’oublient pas de mettre le sujet en perspective, à l’aune de leurs conditions spécifiques et au croisement des violences sexistes et sexuelles :

« J’interviens pour les droits des personnes exilées, en tant que concernée. Vingt personnes sont logées dans le bâtiment F, ici, dont des enfants de quelques mois… À la Poterie, plus de 90 personnes logées (dans un gymnase, ndlr)vivent des agressions. Parce que nous sommes entourées des hommes violents et lorsque les plaintes sont déposées dans des commissariats, cela n’est pas vraiment pris en considération. Il y a un refus que des personnes des associations, qui connaissent le droit, nous accompagnent. Nous voulons un logement digne pour les personnes en situation irrégulière. Nous avons été victimes, dont moi-même, d’agressions morales et aussi une autre femme des agressions physiques. Et cela n’a pas été pris en considération lorsque nous nous sommes rendues au commissariat. Les droits humains sont bafoués. Nous réclamons la régularisation de toutes les personnes dont les droits sont bafoués. »

DÉCENTRER LE REGARD

Les points de vue sont situés. Et selon l’identité de genre, la couleur de peau, le territoire, la classe sociale, le handicap, l’orientation sexuelle et affective… les vécus et expériences diffèrent d’une femme à l’autre, d’une personne à l’autre. La pluralité et la multiplicité des trajectoires, l’accès à des privilèges selon sa situation et condition de vie, les difficultés et discriminations rencontrées par certain-e-s au croisement du sexisme, du racisme, de la grossophobie, du validisme, des LGBTIphobie, etc. sont à prendre en compte, sans hiérarchisation des priorités et comme une entité entière qui ne peut scinder son identité, pour faire avancer les luttes concernant les droits humains.

« Nous sommes représentatives de la diversité de la France d’aujourd’hui. Certaines d’entre nous sont bretonnes, normandes, d’Afrique du nord, de l’ouest et du centre. Certaines sont retraitées, d’autres sont salariées, en intérim, étudiantes en attente d’un premier emploi. Certaines sont des mamans solos, d’autres sont en couple. Pourtant nous nous sommes mises ensemble. Parce qu’au-delà de nos différences d’âge, de travail, d’origines, nous partageons l’immense bonheur d’être femmes entre nous. Nous nous sommes mises ensemble parce que nous avons du respect et de la considération pour les parcours de vie. Respect et considération, c’est ce qui nous manque le plus, à nous les femmes des quartiers populaires dans cette société encore fortement marquée par le patriarcat. », exprimait Régine Komokoli l’année précédente, dans un discours toujours d’actualité.

Les militantes se saisissent de la tribune pour appeler le collectif à soutenir les luttes voisines, traversées elles-aussi par des problématiques et revendications communes aux combats féministes. À plusieurs reprises lors des Journées internationales contre les violences sexistes et sexuelles précédentes, Rachida du Collectif Sans papiers de Rennes a souligné qu’avoir une place sur l’estrade militante ne suffisait pas : « Nous, féministes prolétaires que notre courage de survivre a amené ici pour trouver refuge, nous nous sommes échappées des guerres produites par le patriarcat et le capitalisme de nos pays. Tant que l’imbrication de la violence patriarcale et raciste ne sera pas vaincue, nous ne pourrons pas triompher ensemble. Tant que la liberté des migrantes n’est pas prise de partout comme un combat général, nous ne pourrons pas être ensemble sur la place mais resterons divisées dans les maisons, les villes, les lieux de travail. Soutenez-nous, nous avons besoin de vous. »

Le message passe ce 8 mars également par l’Inter-organisation de soutien aux personnes exilées : « On est là en tant que féministes, parce que c’est une lutte de droits, que ce sont des droits fondamentaux qui sont bafoués. Nous avons besoin de votre soutien. Et pas juste un soutien de façade. Nous avons besoin de votre mobilisation. Parce que ce sont là des luttes actuelles et que les femmes dans leur vie affective, dans leur vie sexuelle, sont complètement à la merci de tous les sévices, de toutes les servitudes… »

BATIR DES ALLIANCES

Parce que la lutte féministe ne peut pas se bâtir uniquement à travers le prisme du sexisme. Étendre l’analyse, le champ d’exploration, observer, écouter, prendre part, s’encourager, se soutenir. Donner la parole. Forger des alliances pour faire naitre et nourrir des réflexions qui n’ont rien d’annexes. Au contraire. Le 25 novembre dernier, les militant-e-s de Nous Toutes 35 appelaient à une marche aux flambeaux, en femmage aux victimes de féminicides, avant de se réunir au 4 Bis pour assister à la projection, co-organisée avec le Planning Familial 35, du film-documentaire Empower, de Marianne Chargois, dressant le portrait de 3 travailleur-euse-s du sexe, Mylène Juste, Giovanna Rinçon et Aying.

Accès à la santé pour les TDS, transidentité, migration, violences policières, violences institutionnelles, lutte contre le projet de loi de pénalisation des clients, les sujets portés à l’écran sont essentiels à intégrer à la révolution féministe. Et pourtant, ils sont souvent l’objet de divisions et de dissensions concernant le rapport au corps et sa marchandisation, entrainant – y compris dans certains milieux féministes - la stigmatisation régulière et des violences envers des travailleur-euse-s du sexe que l’on enferme dans un discours victimaire, plutôt que de s’intéresser à leurs conditions de travail et d’interroger directement les concerné-e-s. Doris, trésorière du STRASS, co-fondatrice des Pétrolettes à Rennes – association de développement communautaire pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux autres minorités avec et pour les travailleur-eu-s du sexe – et TDS depuis 5 ans en parle ce soir-là :

Accès à la santé pour les TDS, transidentité, migration, violences policières, violences institutionnelles, lutte contre le projet de loi de pénalisation des clients, les sujets portés à l’écran sont essentiels à intégrer à la révolution féministe. Et pourtant, ils sont souvent l’objet de divisions et de dissensions concernant le rapport au corps et sa marchandisation, entrainant – y compris dans certains milieux féministes - la stigmatisation régulière et des violences envers des travailleur-euse-s du sexe que l’on enferme dans un discours victimaire, plutôt que de s’intéresser à leurs conditions de travail et d’interroger directement les concerné-e-s. Doris, trésorière du STRASS, co-fondatrice des Pétrolettes à Rennes – association de développement communautaire pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux autres minorités avec et pour les travailleur-eu-s du sexe – et TDS depuis 5 ans en parle ce soir-là :

« La loi est hypocrite et permet le nettoyage de l’espace public. Elle cible clairement les TDS de rue. Les clients ne vont plus les voir, ce qui pousse à une précarisation extrême. Et ce qui les pousse à davantage accepter le retrait de préservatif et à subir des violences… On nous invisibilise et on nous silencie. On nous dit ce qui est bon pour nous. La loi est votée par des personnes blanches, aisées, pas précaires ! Y compris des femmes. »

Elle aborde l’importance de l’auto-organisation. Ne nous libérez pas, on s’en charge. Le slogan résonne. Et cela n’empêche pas de tisser des alliances avec des d’autres organisations. L’association rennaise se présente d’ailleurs ainsi sur son site :

« Notre pari est de croire en la convergence des luttes entre personnes concernées par la violence, notamment la violence systémique. Nous luttons contre toutes les formes de carcans qui enferment trop souvent les personnes dans des cases sans prendre en compte les contextes de chacun-e, et qui entravent le pouvoir d’agir. Non à la stigmatisation et oui à l’inclusion ! »

Elles l’affirment, les Pétrolettes sont féministes et leurs actions participent également à un changement de la société vers plus de justice sociale. Elles « sont expertes de leurs sujets et détentrices de solutions », accompagnent les personnes selon leurs réalités et sans jugement, créent des espaces de développement communautaire avec des alliances locales – Planning Familial, CRIDEV… -, proposent des permanences individuelles axées autour de l’accès aux soins et aux droits et favorisent l’émancipation de ses membres par la valorisation des savoirs et compétences.

Elles prennent part à la lutte pour les droits, notamment au respect et à la dignité personnelle et professionnelle, des TDS et plus largement les mouvements féministes. Parce qu’elles ne veulent pas être stigmatisées et violentées par la société mais bel et bien actrices du changement. Elles se battent pour obtenir les mêmes droits que les travailleur-euse-s, pour être reconnu-e-s en tant que tel-le-s et s’organiser selon leurs termes et conditions. « Pour moi, être un-e allié-e de choc, c’est se renseigner sur nos conditions. Dans le Manifeste féministe pro-droits des travailleuses et travailleurs du sexe, il y a toutes nos revendications. Sur le site de l’AATDS (Association Allié(e)s de Travailleurs et Travailleuses du Sexe, ndlr) également. », conclut Doris.

CRÉER DES LIENS

Croiser les alliances. Un terme que Priscilla Zamord, co-secrétaire nationale de Front de Mères, privilégie davantage à celui de convergences. Elle est membre de l’organisation syndicale, fondée à Bagnolet, et depuis quelques mois, implantée à Rennes, sur le quartier de Maurepas. Rencontres, écoutes, réseaux, accompagnement, mise en liens, en mouvements et en actions sont concrètement le cœur du syndicat de parents luttant contre les discriminations et les violences à l’encontre des enfants et des parents (Lire le 3 questions à – Front de Mères, p. ??). Racisme, sexisme, LGBTIphobies, violences inter-quartiers, violences policières… les habitant-e-s des quartiers prioritaires sont généralement stigmatisé-e-s et leurs parcours, actions, initiatives, réflexions, besoins et conditions, sont invisibilisé-e-s et méprisé-e-s.

« Aujourd’hui, notre question, c’est comment on arrive à mobiliser, à rendre notre démarche accessible et fédératrice et surtout hyper simple. Et quand je dis simple, ça veut dire ambitieuse dans les objectifs mais simple dans la façon de faire. Il y a du génie politique dans les quartiers populaires mais ce n’est pas toujours évident de rendre visible et de faire de l’aller vers. Donc c’est aussi à nous de faire différemment, de se mettre dans l’action et d’organiser des choses. », précise Priscilla Zamord. Elle poursuit : « Il y a des actions qu’on essaye de faire en alliance avec d’autres organisations. Ça crée du lien avec d’autres collectifs. » Elle se réfère notamment à la Marche pour la Vérité et la Justice pour Babacar Gueye, à laquelle Front de Mères a participé, à Rennes. Aurélie Macé, membre de l’organisation, était présente ce jour-là et témoigne :

« Aujourd’hui, notre question, c’est comment on arrive à mobiliser, à rendre notre démarche accessible et fédératrice et surtout hyper simple. Et quand je dis simple, ça veut dire ambitieuse dans les objectifs mais simple dans la façon de faire. Il y a du génie politique dans les quartiers populaires mais ce n’est pas toujours évident de rendre visible et de faire de l’aller vers. Donc c’est aussi à nous de faire différemment, de se mettre dans l’action et d’organiser des choses. », précise Priscilla Zamord. Elle poursuit : « Il y a des actions qu’on essaye de faire en alliance avec d’autres organisations. Ça crée du lien avec d’autres collectifs. » Elle se réfère notamment à la Marche pour la Vérité et la Justice pour Babacar Gueye, à laquelle Front de Mères a participé, à Rennes. Aurélie Macé, membre de l’organisation, était présente ce jour-là et témoigne :

« On était là pour montrer notre solidarité à Awa, la sœur de Babacar (présente dans les manifestations féministes rennaises, ndlr), dans sa démarche mais aussi pour faire le lien avec les autres collectifs Vérité et Justice, de Paris et de la région parisienne, qui étaient présents à Rennes. Et puis aussi pour échanger sur les situations qu’on peut avoir, faire le lien entre des mamans qu’on accompagne et se rendre compte des réalités. Un des moments forts, c’était avec Assa Traoré, qui était présente, qui est d’origine malienne, et Lala, elle-même d’origine malienne et membre de Front de Mères. C’était une rencontre forte parce qu’elles sont toutes les deux confrontées à la question des violences policières, à des degrés différents mais on est bien sur une échelle et un parcours similaires malheureusement. »

Leur dénominateur commun, comme le mentionne Priscilla Zamord, c’est l’écologie sociale et populaire. Une écologie « qui répond à des choses pratico-pratiques mais qui met aussi en lumière des luttes qui ont été menées dans les quartiers populaires ou par des personnes racisées, invisibilisées. » Ainsi, en mars, Front de Mères organisait au Pôle associatif de la Marbaudais, avec Keur Eskemm et Extinction Rebellion, une projection sur l’écologie décoloniale, à travers la problématique scandaleuse du chlordécone aux Antilles (on recommande chaudement la lecture de la BD Tropiques Toxiques de la brillante Jessica Oublié, ndlr).

« Keur Eskemm, ils sont à Maurepas, ils font un travail magnifique avec les jeunes. Ça promet des rencontres humaines assez enthousiasmantes. Et puis Exctinction Rebellion qu’on connaît aussi pour sa lutte écologique. Autant Front de Mères et Keur Eskemm, ça aurait peut-être été évident parce que c’est un peu le même territoire. Autant rencontrer Exctinction Rebellion, ce n’était pas une évidence en soi donc c’est vraiment chouette, cette alliance-là. On commence avec beaucoup d’humilité dans les façons de faire mais avec une volonté très forte. On fait des actions simples, on y va, on s’y met, on voit ce que ça produit… », souligne-t-elle. Sans oublier leur participation aux luttes féministes, dans les manifestations comme dans l’animation d’ateliers que ce soit à l’occasion des Rencontres nationales féministes, ayant eu lieu à Rennes en janvier dernier, ou du week-end culturel, militant et festif, féministe et anti-raciste Big Up, organisé les 12 et 13 mars sur les quartiers de Villejean et de Maurepas :

« Dans la diversité des luttes, par exemple, Fatima Ouassak (militante écologiste, féministe et anti-raciste, fondatrice de Front de Mères à Bagnolet et autrice de La puissance des mères, ndlr) évoque souvent l’importance du combat (anti-nucléaire, ndlr) des femmes à Plogoff et je trouve ça génial. Voilà, Bagnolet-Finistère, même combat ! Les alliances sont possibles à partir du moment où on est dans le respect et la non instrumentalisation des luttes. C’est pour ça que je ne parle pas de convergence des luttes. Je préfère alliances. Chacun est soi-même mais on travaille ensemble sur des projets qui nous réunissent de temps en temps, pour faire force. »

ÉVITER LA RÉCUPÉRATION

Elle résume parfaitement l’esprit d’une lutte inclusive. Qui fédère sur des temps donnés sans occulter la spécificité de chaque groupe. Car si les voix se multiplient et sont de plus en plus nombreuses à se faire entendre, créant de nombreux changements notamment dans les représentations médiatiques, artistiques, sportives, scientifiques, politiques, etc., le constat, malheureusement, apparaît que les figures majoritairement mises en lumière restent blanches, hétérosexuelles, cisgenres, minces, plutôt aisées, valides… Personnes racisées, LGBTIQ+, exilées, handicapées, grosses, TDS sont, au fil de l’Histoire des féminismes, des forces opérantes et pensantes de ces luttes, qui les laissent pourtant de côté dès lors qu’elles abordent les spécificités de leurs groupes et les croisements et amoncellements existants entre les différents fragments de leurs identités.

« La question de comment faire alliance pour ne pas être invisibilisées après, c’est une très bonne question. Qui résonne à plusieurs titres. Je pense que Front de Mères a été tellement observatrice ou en connaissance de phénomènes comme ça de récupération – qui sont une forme de violences – qu’on repère assez vite les groupes mal intentionnés. », répond Priscilla Zamord. Elle précise : « On ne rigole pas du tout, je ne sais pas comment le dire autrement. Donc oui à l’alliance mais pas à n’importe quel prix. Pour moi, il y a un vrai contrat de réciprocité qu’il faut établir avec les autres organisations. Être dans quelque chose de coopératif mais pas dans quelque chose de l’ordre de la récupération. On est hyper au taquet là dessus. » Elle poursuit :

« On a une expertise et des héritages où il y a eu tellement d’extorsion qu’on fait attention. Sur la lutte féministe, c’est pareil. On a une telle expertise d’usage au quotidien dans les quartiers populaires qu’on ne peut plus nous la faire à l’envers. Ce n’est plus possible. »

NOUS AUSSI, LES VOIX INVISIBILISÉES

Une remise en question du mouvement féministe dit mainstream (dominant) est essentielle. Non pas pour le décrédibiliser mais pour le faire avancer. Encore plus loin. Lui permettre de décentrer le regard de l’unique bannière (universaliste) « Femmes » qui réduit et exclut toute une partie des militant-e-s et participe à les invisibiliser. Outre les dissensions qui peuvent sévir au sein de cette lutte plurielle, critique est faite autour d’une politique trop généraliste et trop lisse de certaines organisations. C’est le cas en 2018 quand le groupe national Nous Toutes appelle à la mobilisation le 24 novembre contre les violences à l’encontre des femmes. Plusieurs collectifs se réunissent en réponse sous l’intitulé Nous Aussi. Pour appuyer le fait que les violences sexistes et sexuelles s’expriment au-delà du sexe et du genre et d’intensité différente selon les trajectoires et les situations.

« En disant « Nous aussi », nous voulons faire entendre les voix de celles pour qui les violences sexistes et sexuelles sont une expérience inséparable du racisme, du validisme, de la précarité, qui définissent nos quotidiens : les violences sexuelles que nous subissons sont souvent pour nous l’aboutissement de notre domination matérielle, économique et sociale dans chacun des aspects de nos vies, que ce soit au travail, à la fac, dans la rue, à la maison ou face à des policiers. », expriment les associations et collectifs activistes tel-le-s que Acceptess T, le Collectif Afro-Fem, Gras Politique, Handi-Queer, Lallab ou encore le Strass dans l’appel publié sur le site de Mediapart.

« En disant « Nous aussi », nous voulons faire entendre les voix de celles pour qui les violences sexistes et sexuelles sont une expérience inséparable du racisme, du validisme, de la précarité, qui définissent nos quotidiens : les violences sexuelles que nous subissons sont souvent pour nous l’aboutissement de notre domination matérielle, économique et sociale dans chacun des aspects de nos vies, que ce soit au travail, à la fac, dans la rue, à la maison ou face à des policiers. », expriment les associations et collectifs activistes tel-le-s que Acceptess T, le Collectif Afro-Fem, Gras Politique, Handi-Queer, Lallab ou encore le Strass dans l’appel publié sur le site de Mediapart.

Cette même année, Céline Extenso remarque la faible présence, voire l’absence, de femmes handicapées ou de pancartes s’y référant au sein du cortège. Les rangs des manifestations grossissent drastiquement depuis 2017, année de l’affaire Weinstein et l’essort des mouvements #MeToo – qui représentent une accélération dans le mouvement féministe qui avait déjà entamé depuis plusieurs années un renouveau – mais les mêmes erreurs semblent se répéter. Avec d’autres femmes handicapées, elle crée les Dévalideuses, un collectif handi-féministe luttant contre l’invisibilisation des femmes handicapées dans la société et au sein du mouvement, et plus largement contre le validisme, défini comme une oppression, une discrimination qui s’applique aux personnes handicapées. Dans l’émission Penser les luttes, diffusée en janvier dernier sur Radio Parleur, Céline Extenso explique :

« On s’est dit que si on voulait exister publiquement et politiquement, il fallait qu’on s’organise. Première mission : exister dans les milieux militants, les faire nous intégrer à leurs luttes, leurs événements, autant qu’à leurs théories. On essaye d’être là régulièrement pour faire pression et se rappeler à leur bon souvenir quand la pandémie et les conditions d’accessibilité le permettent. »

Les Dévalideuses constatent les bonnes volontés mais aussi et surtout les faibles moyens entrepris « quand il faut remettre en cause ses pratiques militantes ». La co-fondatrice développe : « On voit qu’il y a encore énormément de boulot. Quand on nous invite, il faut que l’événement soit accessible. En général, les gens pensent aux ascenseurs, aux marches, mais le handicap, ce n’est pas seulement les fauteuils roulants. Il y a des handicaps psychiques, visuels, etc. Des personnes vont avoir besoin d’un lieu calme, de lire sur les lèvres… Il y a plein de choses à prendre en charge. Le covid a été un énorme révélateur de validisme. Les personnes handis sont souvent plus à risque. Ça a l’air d’être un poids insupportable pour les validistes de prendre ça en compte. Alors que c’est un acte militant de protéger la collectivité ! »

Les femmes handicapées demeurent un sujet en marge des espaces de luttes féministes. Non considérées comme femmes à part entière, elles ne sont pas imaginées ni comme objets de désirs, ni comme figures maternelles et maternantes et encore moins comme des victimes de violences sexistes et sexuelles. « Elles en subissent pourtant plus que les femmes valides. On parle de maltraitance quand ça arrive. Comme on parle d’un animal… Et sur ce sujet-là, on est énormément déçues des féministes qui ont du mal à nous intégrer dans les données. », déclare Céline Extenso.

Des alliances se nouent avec des collectifs comme Gras Politique, engagé contre la grossophobie, ou encore Act up, dans l’accès à la santé des personnes LGBTIQ+ et des personnes séropositives. « Petit à petit, on sent que les allié-e-s se multiplient et qu’on va pouvoir les atteindre de plus en plus. Ouvrir le champ, ça veut dire se décentrer un petit peu de sa propre lutte. C’est clairement y gagner car avoir une vision plus large, c’est avoir une vision plus intelligente ou plus complète du problème. Mais ça, c’est souvent dur… », poursuit-elle.

SE POSITIONNER, RÉELLEMENT

En septembre dernier, l’association trans et intersexes de Grenoble, Rita, interpelait l’organisation Nous Toutes quant à la date choisie pour la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles, le 20 novembre. Date emblématique pour la communauté LGBTIQ+ qui se rassemble ce jour-là pour la journée internationale du Souvenir Trans (TDoR). Dans un communiqué, les militant-e-s expliquent : « Chaque année, depuis 24 ans, on se rassemble et on rassemble nos forces pour honorer nos mort-e-s, assassiné-e-s et suicidé-e-s. Or il semble que pour le mouvement féministe mainstream NousToutes, nous personnes trans sommes quantité négligeable. Nous avons bien compris à quel point leur soutien à la communauté trans est performatif, que nombre d’entre nous continuent de se faire ostraciser par votre organisation, que votre hypocrisie vous conduit à nous brosser dans le sens du poil en réunion mais que vous continuez à organiser et promouvoir des événements où on est maltraité-e-s, et à discréditer toute critique en vous appuyant sur notre colère. »

Ce à quoi l’organisation visée répondra qu’elle échange avec des structures trans et des structures de protection à l’enfance (le 20 novembre étant également la Journée internationale des droits de l’enfant) « pour trouver un moyen que la manifestation NousToutes permette de donner de la visibilité à toutes les luttes, celle contre la transphobie et celle contre la pédocriminalité. » La date sera maintenue à Paris. Nous Toutes 38 et Nous Toutes 35, entre autres, prendront la décision de s’affranchir de l’appel national, comme le précisent les militant-e-s féministes grenobloises :

Ce à quoi l’organisation visée répondra qu’elle échange avec des structures trans et des structures de protection à l’enfance (le 20 novembre étant également la Journée internationale des droits de l’enfant) « pour trouver un moyen que la manifestation NousToutes permette de donner de la visibilité à toutes les luttes, celle contre la transphobie et celle contre la pédocriminalité. » La date sera maintenue à Paris. Nous Toutes 38 et Nous Toutes 35, entre autres, prendront la décision de s’affranchir de l’appel national, comme le précisent les militant-e-s féministes grenobloises :

« Est-ce possible de construire une convergence des luttes autrement que dans une dynamique de co-construction ? Non. Est-ce que la convergence des luttes peut être un concept qu’on instrumentalise pour imposer son propre calendrier aux autres luttes et masquer la perspective cis-sexistes de son organisation ? Nous ne le pensons pas non plus. Nous pensons qu’il est impossible de lutter contre les violences patriarcales en les reproduisant. La solidarité est une arme politique et matérielle, pas juste un exercice déclaratif. » Les marches auront lieu le samedi suivant.

UN TRAVAIL DE RÉSEAU

« Le Service d’Autoprotection Pailletté – le SAP – et l’ensemble de son équipage repérable par des pancartes violettes portées en sandwich sont heureux de vous accueillir pour cette manifestation « En route vers la fin du patriarcat » Nous sommes le 8 mars (2021, ndlr), à Rennes, à République et la température actuelle est… chaud bouillante nan ? Nous vous proposons d’assurer votre confort durant cette marche en encadrant un cortège de tête en mixité choisie. Pour cela, nous vous rappelons que le principe de ce cortège est de laisser les personnes concernées prendre la tête.

Les consignes pour ce cortège vont vous être présentées. Accordez-nous quelques instants d’attention merci. Vous êtes une femme, une personne non binaire, intersexe, un homme trans, vous êtes les bienvenu-e-s devant. Vous êtes un homme cisgenre, c’est-à-dire que votre genre ressenti homme est celui qu’on vous a assigné à la naissance. Alors votre place, en tant qu’allié de nos luttes, est derrière le cortège de tête. Vous pensez que le patriarcat c’est du pipi de chat et vous êtes arrivé-e-s ici par hasard, alors nous vous demanderons d’évacuer la manifestation. Car le patriarcat ne tombera pas tout seul, organisons-nous pour lui péter la gueule !!! »

Depuis plusieurs années, ce sont les militant-e-s de Nous Toutes 35 qui organisent les manifestations du 8 mars et du 25 novembre. Mélissa et Louise en font partie, depuis respectivement 2 ans et demi et 1 an et demi, et établissent clairement qu’il s’agit d’un travail de longue haleine, qui ne peut se faire seul-e : « On marche avec un réseau de collectifs et d’associations. On s’en fiche de porter la voix de Nous Toutes 35, l’important c’est de se mélanger et de laisser les différentes structures s’exprimer. On lance un appel aux prises de paroles. Parle qui veut. Alors oui, ça demande du temps à organiser. C’est un travail sur le long terme et l’idée, c’est de faire mieux que les années précédentes. »

Cela implique de bien connaître le tissu associatif, militant, syndical et politique. De bien connaître et comprendre les enjeux de chaque groupe, en interagissant avec chacun, pour mieux en saisir les tenants et les aboutissants. « Quand on construit le trajet, on a en tête qu’il faut le rendre accessible. On le fait donc avant la manifestation. Pour repérer s’il y aura des toilettes par exemple sur le parcours. Et ça, ce n’est pas toujours évident ou possible. Il faut penser aussi que des personnes voudront peut-être s’asseoir, prévoir des chaises. Construire le trajet de manière à ce que les personnes qui ne peuvent pas suivre toute la manifestation puissent nous rejoindre à un moment grâce au métro… », explique Louise. Mélissa précise :

« On a travaillé avec le collectif Les Dévalideuses et maintenant, avec Crip Crew (collectif rennais créé par et pour des personnes handicapées, ndlr), on suit ça. Il y a d’autres éléments à prendre en compte en amont et qui demandent d’être pensées bien avant les manifs, comme par exemple de ne pas isoler les personnes sans papiers dans le cortège ou d’expliquer, si on entend parler d’une action radicale qui pourrait ramener la police, que vis-à-vis de certaines personnes présentes ce jour-là, il vaut mieux éviter. »

Pas de secrets ni de miracles pour les militant-e-s. Pour organiser une lutte inclusive, l’essentiel est de s’armer d’informations, de rencontres, de discussions autour des situations spécifiques. « Ça se réfléchit toute l’année, pas uniquement pour les manifestations ! Il faut nous éduquer nous-mêmes. Aller voir les collectifs, les associations, se renseigner, écouter. Il existe beaucoup d’outils facilement trouvables… », disent-elles, insistant bien sur le fait qu’iels ne sont pas parfait-e-s. Expérimenter, tester, avancer ensemble. En local, au quotidien. Car comme le signale Nous Toutes 38, « il est important de prendre conscience que les luttes féministes se construisent aussi au local, et font face à des problématiques spécifiques. Nous interrogeons la centralisation des mots d’ordres depuis Paris. Nous ne croyons pas en cette structuration pour la construction d’une mobilisation pérenne et politiquement ancrée. La lutte féministe doit se penser dans une perspective matérielle et révolutionnaire, pas idéaliste et réformiste. »

DÉCENTRALISER LES QUESTIONS FÉMINISTES

Rennes morcelle les départs de cortège en divers lieux de la ville. « Pour montrer qu’il y a autre chose, en dehors du centre ville. Créer des lieux différés, c’est aussi une manière de ne pas se sentir seul-e quand on se rend en manif. C’est laisser place aux vies de quartier aussi. », souligne Louise. Même topo au niveau national. Les 22 et 23 janvier ont eu lieu les Rencontres nationales féministes, dans la capitale bretonne. Plus d’une centaine d’organisations, associations et collectifs militants ont répondu ce week-end là à l’appel de la Coordination féministe dont la naissance remonte au premier confinement. « À l’automne 2019, les militantes de Toulouse, Toutes en grève 31, ont appelé à une rencontre féministe qui a réuni plus de 250 personnes qui ont échangé autour d’expériences différentes et ont fait lien avec les militantes d’Espagne, d’Amérique latine et d’Algérie. Quelques organisations de la Coordination ont eu contact à ce moment-là. », explique Lisa, militante parisienne, membre de la Coordination féministe.

La crise sanitaire frappe et la pandémie révèle l’ampleur des inégalités de genre, et par conséquent la précarité des personnes sexisées. Le confinement est alors l’occasion de faire un recensement de toutes les structures militantes appelant à la mobilisation lors des 8 mars et 25 novembre. Un travail de titan-e-s, jamais réalisé auparavant. De ce travail minutieux, nait la Coordination féministe qui signe un premier texte visant à appeler à la mobilisation pour un déconfinement féministe. C’était le 8 juin 2020 et les rassemblements mettaient en lien les questions féministes, la précarité, le système de santé actuel, le capitalisme et les mécanismes de domination opérants dans les groupes oppressés. « Depuis, on a signé des appels, écrits ensemble, pour les manifestations, fait un webinaire féministe contre l’islamophobie et participé au cortège de Nice en juin 2021 contre la politique d’immigration de Macron, « Toutes aux frontières ». », précise Lisa.

La crise sanitaire frappe et la pandémie révèle l’ampleur des inégalités de genre, et par conséquent la précarité des personnes sexisées. Le confinement est alors l’occasion de faire un recensement de toutes les structures militantes appelant à la mobilisation lors des 8 mars et 25 novembre. Un travail de titan-e-s, jamais réalisé auparavant. De ce travail minutieux, nait la Coordination féministe qui signe un premier texte visant à appeler à la mobilisation pour un déconfinement féministe. C’était le 8 juin 2020 et les rassemblements mettaient en lien les questions féministes, la précarité, le système de santé actuel, le capitalisme et les mécanismes de domination opérants dans les groupes oppressés. « Depuis, on a signé des appels, écrits ensemble, pour les manifestations, fait un webinaire féministe contre l’islamophobie et participé au cortège de Nice en juin 2021 contre la politique d’immigration de Macron, « Toutes aux frontières ». », précise Lisa.

Se retrouver à Rennes en janvier dernier résulte d’un véritable choix à décentraliser les féminismes de Paris. Les Rencontres ont vocation à tourner au sein des différentes villes de France. « Il y a eu plusieurs temps durant le week-end. Pour expliquer les objectifs autour de la grève féministe du 8 mars et de la lutte contre l’extrême droite. Il y a eu aussi des ateliers en non mixité avec des personnes racisées, des personnes handicapées, puis des moments en mixité pour avoir des retours autour des différentes pratiques. », commente Phil, militante lyonnaise, elle aussi membre de la Coordination féministe. Porter un projet commun. S’allier pour créer sur le long terme. Pour les deux militantes, penser la lutte de manière inclusive n’appartient pas à une dynamique nouvelle. « La nouveauté, c’est que l’on se retrouve pour le faire. », signale Phil. Lisa précise :

« Ça a existé dans les années 70. Après, ce que l’on observe, c’est la 4e vague comme on dit dans mon collectif. Depuis 2010, on assiste à un renouveau des luttes féministes, amplifié par les mouvements MeToo. Le mouvement féministe est divisé sur certains sujets et manières de faire. Une partie a été intégrée dans l’Etat et nous, on veut un féminisme autonome. Imposer nos revendications, notre agenda politique, dépendre de nous-mêmes. » Elles le disent, l’objectif des Rencontres n’est pas de résoudre les dissensions. Mais bien d’échanger, s’écouter, se transmettre des savoirs et connaissances, et inclure. « Nos discriminations en fonction de nos situations, c’est la base du féminisme ! On ne veut surtout pas invisibiliser les personnes déjà invisibilisées. », intervient Phil.

DE LA RAGE ET DES PAILLETTES

La réalité est complexe. « Créer un espace pour la défense de toutes les personnes opprimées, c’est très bien sur le papier. Aujourd’hui, la composition de la Coordination est moins diverse que ce que l’on voudrait. Ce n’est pas un échec d’admettre ça. Il y a des réalités. Des personnes pour qui c’est plus compliqué de militer. La Coordination, c’est un mouvement vivant, en évolution constante. L’idée, c’est d’avoir une démarche volontariste et que les différents collectifs puissent s’y investir. Tout ça est vivant et c’est à nous tou-te-s ensemble de créer les conditions pour que le plus de personnes puissent s’en saisir. », analyse Lisa. D’accord ou pas d’accord sur tous les sujets, là n’est pas la question. La difficulté consiste plutôt à trouver des terrains d’entente pour co-construire une vision commune sur le long terme.

« Sur place, on n’est pas là pour des débats d’idées mais pour avancer ensemble. On peut avoir des opinions diverses et écouter quand même les concernées, sans faire part de notre avis. L’idée de la Coordination et des Rencontres, c’était aussi et surtout pour organiser la grève du 8 mars. Pas forcément pour celui de 2022 mais surtout pour 2023 et les années suivantes. La question, c’est donc comment on organise une grève féministe inclusive ? Quand on n’a pas de travail, quand on a une famille à gérer, quand on habite loin des grandes villes, quand on est mère célibataire, etc. comment on fait pour rejoindre la grève sans la faire porter à d’autres femmes, vivant dans des situations autres ? », interroge Phil. S’inspirer de ce qui existe à l’étranger, en Espagne par exemple ou en Suisse. Ainsi que des mouvements antérieurs, notamment celles des ouvrières du XXe siècle.

Cantines de rue, garderies collectives, caisses de grève… Il est essentiel de puiser les idées et outils dans les réussites du passé et les expériences des concernées, des militantes, des travailleuses, de toutes celles qui participent à la lutte, du quotidien, du terrain. Repenser l’organisation de la société. Là encore un travail minutieux s’impose. Pour une grève massive et inclusive, l’organisation en amont est primordiale si elle ne veut pas exclure une partie des personnes minorées et oppressées. Les militantes le disent : une journée de grève, c’est une année de préparation minimum. « Alors oui, ça rajoute des nouvelles choses à penser. Mais c’est aussi plus gratifiant de réfléchir et organiser un mouvement général. C’est plus valorisant ! On ne fait pas les choses dans le vent, on n’est pas seules, on va réussir à faire ensemble et ça, c’est motivant ! », s’enthousiasme Phil. Leur force émane du collectif, du fait de se retrouver, de s’encourager, se valoriser dans les expériences et compétentes des un-e-s et des autres.

Cantines de rue, garderies collectives, caisses de grève… Il est essentiel de puiser les idées et outils dans les réussites du passé et les expériences des concernées, des militantes, des travailleuses, de toutes celles qui participent à la lutte, du quotidien, du terrain. Repenser l’organisation de la société. Là encore un travail minutieux s’impose. Pour une grève massive et inclusive, l’organisation en amont est primordiale si elle ne veut pas exclure une partie des personnes minorées et oppressées. Les militantes le disent : une journée de grève, c’est une année de préparation minimum. « Alors oui, ça rajoute des nouvelles choses à penser. Mais c’est aussi plus gratifiant de réfléchir et organiser un mouvement général. C’est plus valorisant ! On ne fait pas les choses dans le vent, on n’est pas seules, on va réussir à faire ensemble et ça, c’est motivant ! », s’enthousiasme Phil. Leur force émane du collectif, du fait de se retrouver, de s’encourager, se valoriser dans les expériences et compétentes des un-e-s et des autres.

« On est pour un militantisme qui ne soit pas du sacrifice. Ça ne veut pas dire que c’est simple à organiser un événement comme on a fait à Rennes, ça veut simplement dire que la balance de force et de bien que ça nous apporte pèse plus que la difficulté. Ça nous donne de la force pour la suite. Des fois, on se sent seul-e-s. Echanger avec des personnes qui ont les mêmes difficultés, ça fait du bien. On s’envoie des messages de cœurs, d’étoiles, on discute dans la joie et la bonne humeur. C’est un mélange de rage et de paillettes ! », ajoute Lisa, en souriant.

NE PAS OUBLIER LE CÔTÉ FESTIF

Que ce soit à l’occasion des Rencontres nationales féministes ou des manifestations des journées internationales de mobilisations contre les violences patriarcales, les militantes n’oublient pas d’entremêler revendications et festivités. Tout est politique et c’est bien cela que l’on doit faire primer comme le rappelaient les membres de la Pride radicale, organisée à Rennes le 16 octobre dernier : « Nous, ce sont des personnes Trans Pédé Gouines + (TPG+), queers, précaires, racisé.es, handi.es et allié.s. Nous souhaitons reprendre le contrôle de nos vies et de nos luttes en nous emparant de l’espace public et invitons les concerné.es et allié.es à participer à cette convergence pour rassembler nos combats et repolitiser nos identités. En effet, les marches des fiertés se succèdent et se dépolitisent d’année en année. Si elles ramènent du monde et de la visibilité, elles ne deviennent qu’un grand défilé festif à ciel ouvert, une vitrine d’une journée. Nous ne nous opposons pas à la fête, au contraire, mais nous croyons aussi en l’importance de porter des actions plus directes, de perturber l’ordre établi et ne pas se cantonner à la tranquille journée de visibilité que l’on nous accorde chaque printemps. »

Ateliers, concerts, conférences, assemblées, entre quatre murs s’allient alors aux prises de paroles, marches, collages, slogans et pancartes délivrant des messages forts dans l’espace public. Là où le nouvel aménagement de l’Hôtel Dieu avait vu expositions, stands militants et bibliothèques féministes s’installer après une manifestation, c’est la place de la République cette année qui s’est transformée en espace d’informations et de kermesses – où l’on pouvait chanter à la gloire de sardinières ou encore éclater les têtes de Darmanin, Zemmour, Macron, Castex, etc. – avant de laisser place à Big Up, le week-end suivant, à la maison de quartier Villejean et au pôle associatif de la Marbaudais, à Maurepas.

« C’est important de créer un espace joyeux, de fête et d’inclusion, avec les collectifs des quartiers. », souligne Mélissa à propos de cet événement culturel et artistique, aux valeurs et revendications militants, féministes et antiracistes, composé de temps d’échanges, d’auto-formation, de transmissions des savoirs et des vécus, de parties de foot, de scènes ouvertes et de concerts vibrants. « L’idée, c’est d’ouvrir l’espace sous différents formats, différentes modalités de lutte. Le festival est une modalité de lutte ! Ça permet de multiplier les moyens de partager nos luttes et nos fêtes et de faire venir, rencontrer et participer des personnes qui ne trouvent peut-être leur place, ou leur légitimité, en manif ! », conclut Louise.

« C’est important de créer un espace joyeux, de fête et d’inclusion, avec les collectifs des quartiers. », souligne Mélissa à propos de cet événement culturel et artistique, aux valeurs et revendications militants, féministes et antiracistes, composé de temps d’échanges, d’auto-formation, de transmissions des savoirs et des vécus, de parties de foot, de scènes ouvertes et de concerts vibrants. « L’idée, c’est d’ouvrir l’espace sous différents formats, différentes modalités de lutte. Le festival est une modalité de lutte ! Ça permet de multiplier les moyens de partager nos luttes et nos fêtes et de faire venir, rencontrer et participer des personnes qui ne trouvent peut-être leur place, ou leur légitimité, en manif ! », conclut Louise.

QUESTIONNER LE LANGAGE

La lutte inclusive ne peut se mener sans la prise de paroles des concernées. Les voix se multiplient, c’est indéniable, et la question du langage apparaît comme un enjeu important. Une base nécessaire puisque les mots peuvent blesser, les mots peuvent exclure, les mots peuvent violenter, les mots peuvent porter à confusion. Priscilla Zamord, de Front de Mères, en prend un exemple flagrant :

« Parfois je vois des glissements. Comme sur l’intersectionnalité. Y a moyen à un moment de juste revenir sur la genèse ? Kimberlé Crenshaw, juriste afroaméricaine, a défini l’intersectionnalité par l’origine ethnique et les discriminations qui venaient autour se compléter. Et aujourd’hui, je vois parfois des féministes qui ont complètement évacué la question de la discrimination raciale et qui se disent « tiens on va y mettre un peu de LGBT, de handicap, etc. ». Non, ça ne marche pas comme ça. Un peu de respect pour celles qui ont conçu, conscientisé, lutté… MeToo, c’est pareil. On dit que c’est Alyssa Milano qui l’a lancé aux Etats-Unis alors que non c’est une afroaméricaine, Tarana Burke, qui a lancé le hashtag. Elle a été complètement invisibilisée. »

Nommer celles qui ont pensé, agi, œuvré, créé, théorisé, revendiqué. Nommer les théories, les actions, les violences, les vécus et les besoins. Et respecter. « Le langage est un instrument de pouvoir. C’est bien expliqué dans le film documentaire Empower : se réapproprier le langage permet de contrer les logiques de domination. Dire travail du sexe renvoie à la notion de travail. La société et les institutions ont du mal à penser que ce que font les femmes constituent un travail. », analyse Emilie, professeure de sociologie, aux côtés de Doris, co-fondatrice des Pétrolettes, le 25 novembre. Cette dernière souligne d’ailleurs :

« Je conseille aux personnes qui ne sont pas des travailleuses du sexe de dire travailleuses du sexe ou TDS. Ça nous inclut dans la lutte pour tou-te-s les travailleur-euse-s du sexe. Pute, je le réserve pour moi et mes collègues. Je ne conseille donc pas aux allié-e-s d’utiliser le mot pute, qui est plutôt un terme réservé aux concerné-e-s qui se réapproprient l’insulte. » Au même titre que certaines personnes LGBTIQ+ vont se réapproprier les insultes PD et gouines. Sans oublier queer.

SE DÉCONSTRUIRE À TRAVERS LE LANGAGE

« Le langage et la grammaire sont des lieux pétris par l’idéologie. », commente Julie Abbou, post doctorante en sciences du langage à Paris 7, le 18 janvier dernier à l’occasion de sa conférence « Comment dire l’émancipation ? Les pratiques féministes du langage », organisée à Rennes 2 dans le cadre des Mardis de l’égalité. Pour les militant-e-s féministes, l’enjeu est grand. Puisqu’il permet de bousculer la grammaire et ainsi devenir sujet, être enfin représenté-e. Faire entendre une critique du monde. Pouvoir porter une parole féministe depuis une position de femmes. Puis plus largement de déconstruire la binarité du genre. Féminiser le langage, rappeler la présence des hommes et des femmes dans les différents groupes nommés, visibiliser la moitié de l’humanité considérée comme une minorité, trouver un genre commun, voire éviter le genre… Julie Abbou revient sur l’histoire du langage depuis les années 60, où elle apparaît comme un enjeu central dans les mouvements de lesbiennes et de libération des femmes.

« Le langage et la grammaire sont des lieux pétris par l’idéologie. », commente Julie Abbou, post doctorante en sciences du langage à Paris 7, le 18 janvier dernier à l’occasion de sa conférence « Comment dire l’émancipation ? Les pratiques féministes du langage », organisée à Rennes 2 dans le cadre des Mardis de l’égalité. Pour les militant-e-s féministes, l’enjeu est grand. Puisqu’il permet de bousculer la grammaire et ainsi devenir sujet, être enfin représenté-e. Faire entendre une critique du monde. Pouvoir porter une parole féministe depuis une position de femmes. Puis plus largement de déconstruire la binarité du genre. Féminiser le langage, rappeler la présence des hommes et des femmes dans les différents groupes nommés, visibiliser la moitié de l’humanité considérée comme une minorité, trouver un genre commun, voire éviter le genre… Julie Abbou revient sur l’histoire du langage depuis les années 60, où elle apparaît comme un enjeu central dans les mouvements de lesbiennes et de libération des femmes.

Vingt ans plus tard, on commence à féminiser les noms de métiers « et tout le monde s’y fait, à part l’Académie française qui va mettre 35 ans de plus… ». Dans les années 90/2000, Arlette Laguiller parle des travailleuses et des travailleurs, EDF écrit à ses cher(e)s client(e)s, les universités mentionnent les étudiant-e-s et les papiers d’identités indiquent « né(e) ». En 98, une circulaire est déposée sur la féminisation du langage. Elle passe comme une lettre à La Poste, à une époque « où le féminisme a quasi disparu de la scène politique et où on commence à parler de la parité. » La post doctorante en arrive au début des années 2000 : « Dans les sous sols de la contre culture, les espaces féministes et anarchistes entendent bousculer la grammaire. Défaire la catégorisation du genre pour déjouer les assignations. »

Elle parle alors « d’une remise en question des rapports sociaux à travers le langage, faisant de la langue un lieu de lutte et d’émancipation. » Dix ans plus tard, de nouveaux pronoms arrivent et en 2015, le Haut Conseil à l’Egalité publie un Guide pour une communication publique sans stéréotype de sexe. En 2019, Netflix utilise le point médian dans une publicité. Et tout ça ne choque pas grand monde. Dès lors que l’on ne parle pas d’écriture inclusive… En 2016, « une agence de comm’ met le feu aux poudres ».

Elle publie un Manuel d’écriture inclusive, dépose l’expression comme une marque et en fait des formations. En 2017, gros tollé concernant un manuel scolaire utilisant des formes masculines et féminines dans ses contenus… Marlène Schiappa, alors secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, s’insurge : « Je ne suis pas pour l’obligation d’enseigner l’écriture inclusive à l’école » et le premier ministre à l’époque, Edouard Philippe, dépose une circulaire obligeant les textes officiels à utiliser « le masculin générique ».

En 2021, une proposition de loi va même jusqu’à demander l’interdiction de l’écriture inclusive pour les missions de service public. Julie Abbou explique : « Tous les procédés de féminisation du langage et d’écriture inclusive ne sont pas juste là pour désigner la présence des femmes et la présence des hommes mais aussi indexer un sens social. C’est-à-dire comment l’interlocuteur-ice se positionne : féministe, conservateur, etc. C’est une pratique politique de la grammaire. Et l’inclusion prend place dans un champ sémantique plus large : lutte contre les discriminations, diversité, égalité des chances, parité, intégration, etc. »

En 2021, une proposition de loi va même jusqu’à demander l’interdiction de l’écriture inclusive pour les missions de service public. Julie Abbou explique : « Tous les procédés de féminisation du langage et d’écriture inclusive ne sont pas juste là pour désigner la présence des femmes et la présence des hommes mais aussi indexer un sens social. C’est-à-dire comment l’interlocuteur-ice se positionne : féministe, conservateur, etc. C’est une pratique politique de la grammaire. Et l’inclusion prend place dans un champ sémantique plus large : lutte contre les discriminations, diversité, égalité des chances, parité, intégration, etc. »

La représentation passe aussi par le langage. À l’oral comme à l’écrit, il visibilise, donne à voir, à entendre, permet de faire exister. Nous rend plus entier-e. Et affirme une partie de qui nous sommes et de nos revendications communes. Mais il ne suffit pas d’utiliser l’écriture inclusive sur un tract ou une brochure pour rendre la lutte inclusive. Si le langage y participe, cette dernière ressort de la mise en valeur par des actions et des spécificités des un-e-s et des autres, par le respect, l’écoute, la création d’espace mixtes et non mixtes mais aussi la liberté de faire par soi-même et de s’afficher en soutien.

Ne pas parler à la place de, ne pas faire à la place de. Organiser ensemble. Penser ensemble, même si différemment. Expérimenter. Trouver un terrain d’entente. Dans la reconnaissance des parcours, vécus, expériences, trajectoires, situations, conditions. Faire front commun sans aliéner les identités propres à chacun-e.

On connait bien le concept de la charge mentale qui incombe encore majoritairement aux femmes mais moins celui de la charge raciale qui, pourtant, pèse quotidiennement sur les personnes subissant assignations raciales, micro-agressions permanentes et injonctions à ne pas faire de vague. De là, se mettent en place une batterie de stratégies d’évitement, d’adaptation et de survie dans une société hostile à la reconnaissance et l’acceptation de leurs identités, de leurs histoires et du poids de leur héritage commun.

On connait bien le concept de la charge mentale qui incombe encore majoritairement aux femmes mais moins celui de la charge raciale qui, pourtant, pèse quotidiennement sur les personnes subissant assignations raciales, micro-agressions permanentes et injonctions à ne pas faire de vague. De là, se mettent en place une batterie de stratégies d’évitement, d’adaptation et de survie dans une société hostile à la reconnaissance et l’acceptation de leurs identités, de leurs histoires et du poids de leur héritage commun. D’où vient la charge raciale ? Comment s’exprime-t-elle ? Quelles sont les conséquences sur les corps et la santé mentale des personnes concernées ? À qui profite le silence médiatique qui règne autour de ce concept ? Douce Dibondo se questionne, interroge les parties prenantes, les responsabilités collectives et individuelles et prend soin de poser le contexte politique, social, militant, avant d’en décortiquer les répercussions dans les vécus, les stratégies d’évitement et d’adaptation mais aussi les ressentis intimes de toutes les micro-agressions, souffrances et violences subies. Sans oublier l’hypervigilance et le lissage imposé des identités jugées différentes et étrangères, exclues de la norme fixée par la blanchité. Elle évoque le travail, ce lieu aliénant qui exige des personnes racisées qu’elles se masquent encore davantage : « Mes cheveux sont perçus comme n’étant pas professionnels. On va m’intimer l’ordre de les détacher par exemple. Je suis un corps noir et à cause de ce passé, je reçois des projections sur ce corps que l’on considère paresseux, désirable, etc. »

D’où vient la charge raciale ? Comment s’exprime-t-elle ? Quelles sont les conséquences sur les corps et la santé mentale des personnes concernées ? À qui profite le silence médiatique qui règne autour de ce concept ? Douce Dibondo se questionne, interroge les parties prenantes, les responsabilités collectives et individuelles et prend soin de poser le contexte politique, social, militant, avant d’en décortiquer les répercussions dans les vécus, les stratégies d’évitement et d’adaptation mais aussi les ressentis intimes de toutes les micro-agressions, souffrances et violences subies. Sans oublier l’hypervigilance et le lissage imposé des identités jugées différentes et étrangères, exclues de la norme fixée par la blanchité. Elle évoque le travail, ce lieu aliénant qui exige des personnes racisées qu’elles se masquent encore davantage : « Mes cheveux sont perçus comme n’étant pas professionnels. On va m’intimer l’ordre de les détacher par exemple. Je suis un corps noir et à cause de ce passé, je reçois des projections sur ce corps que l’on considère paresseux, désirable, etc. » Sans oublier le développement inquiétant de comorbidités et de maladies chroniques des personnes noires, la propension à mourir prématurément également, la gestion du stress, etc.. « Tout ça, ça crée des ilots de mort. La charge raciale soumet à l’hypervigilance, la peur de la mort face à la police, la méfiance envers le corps médical, l’injonction à la pédagogie… Tout ça, c’est un terreau fertile pour notre santé fragile », insiste-t-elle.

Sans oublier le développement inquiétant de comorbidités et de maladies chroniques des personnes noires, la propension à mourir prématurément également, la gestion du stress, etc.. « Tout ça, ça crée des ilots de mort. La charge raciale soumet à l’hypervigilance, la peur de la mort face à la police, la méfiance envers le corps médical, l’injonction à la pédagogie… Tout ça, c’est un terreau fertile pour notre santé fragile », insiste-t-elle. Nommer la charge raciale, c’est déjà agir, dit-elle, adaptant là au sujet l’expression de Simone de Beauvoir. Pour elle, il faut aller encore plus loin désormais : « Investir de manière frontale la question de l’intériorité. » La race n’existe pas, elle est le fruit d’une construction et pourtant, « elle a tant construit en nous, qu’on soit noir-es ou blanc-hes. » Dans tous les pans de la société, la question raciale interfère : « Il faut qu’on aille creuser dans notre intériorité, les luttes existentielles, tout en prenant soin de nous, car nous n’avons pas grandi dans cette culture de la thérapie. » En tant que militante, elle a conscience de l’importance et de l’impact du prendre soin et incite à créer des moyens de lutter autrement.

Nommer la charge raciale, c’est déjà agir, dit-elle, adaptant là au sujet l’expression de Simone de Beauvoir. Pour elle, il faut aller encore plus loin désormais : « Investir de manière frontale la question de l’intériorité. » La race n’existe pas, elle est le fruit d’une construction et pourtant, « elle a tant construit en nous, qu’on soit noir-es ou blanc-hes. » Dans tous les pans de la société, la question raciale interfère : « Il faut qu’on aille creuser dans notre intériorité, les luttes existentielles, tout en prenant soin de nous, car nous n’avons pas grandi dans cette culture de la thérapie. » En tant que militante, elle a conscience de l’importance et de l’impact du prendre soin et incite à créer des moyens de lutter autrement.

Elle décide alors de faire des recherches, d’enquêter, de lire sur le sujet. En tirant le fil, comme elle dit, elle réalise et constate la vision occidentale du corps noir, les violences quotidiennes que subissent les personnes noires, femmes, gays… « Pourquoi la différence pose problème alors que pour moi c’est une richesse ? », s’interroge-t-elle alors.

Elle décide alors de faire des recherches, d’enquêter, de lire sur le sujet. En tirant le fil, comme elle dit, elle réalise et constate la vision occidentale du corps noir, les violences quotidiennes que subissent les personnes noires, femmes, gays… « Pourquoi la différence pose problème alors que pour moi c’est une richesse ? », s’interroge-t-elle alors.

La commission Femmes de Solidaires 35 axe son discours sur « les premières de corvée ». Celles qui occupent des postes dévalorisés et pourtant essentiels, comme le prouvent les périodes de confinement : « La crise a eu un mérite, celui de révéler des métiers qui la plupart du temps sont invisibilisés parce qu’ils sont exercés par des femmes. Ces métiers ce sont ceux qu’on appelle les métiers du soin et des services à la personne.

La commission Femmes de Solidaires 35 axe son discours sur « les premières de corvée ». Celles qui occupent des postes dévalorisés et pourtant essentiels, comme le prouvent les périodes de confinement : « La crise a eu un mérite, celui de révéler des métiers qui la plupart du temps sont invisibilisés parce qu’ils sont exercés par des femmes. Ces métiers ce sont ceux qu’on appelle les métiers du soin et des services à la personne.

Nous disposons de 15 minutes pour résoudre 6 énigmes qui nous mèneront aux reliques. Deux par deux, on se précipite sur les différents ilots pour s’atteler à notre mission. Face à nous, des cubes comportant des QR code, on les scanne et on accède à une vidéo de la chaine Youtube de Game of Hearth expliquant le courant queer féminisme, valorisant la pluralité des identités sexuelles et de genre, comme l’explique l’étiquette devant laquelle il faut disposer le cube.

Nous disposons de 15 minutes pour résoudre 6 énigmes qui nous mèneront aux reliques. Deux par deux, on se précipite sur les différents ilots pour s’atteler à notre mission. Face à nous, des cubes comportant des QR code, on les scanne et on accède à une vidéo de la chaine Youtube de Game of Hearth expliquant le courant queer féminisme, valorisant la pluralité des identités sexuelles et de genre, comme l’explique l’étiquette devant laquelle il faut disposer le cube. Frustrant certes mais stimulant et enthousiasmant également. Les énigmes sont inventives et créatives et on kiffe le décor. Partout où se pose notre regard, on prend notre pied. Il y a des clitoris suspendus au plafond, une bibliothèque féministe devant laquelle on s’attarde à lire les tranches des bouquins (et on note les titres, évidemment, pour compléter la notre), un puzzle égalité, des infos sur Lizzo, Odile Fillod ou encore Bell Hooks, un extrait de King Kong Théorie de Virginie Despentes et aussi des slogans de manif’ : « Polanski violeur, cinémas coupables, public complice ».

Frustrant certes mais stimulant et enthousiasmant également. Les énigmes sont inventives et créatives et on kiffe le décor. Partout où se pose notre regard, on prend notre pied. Il y a des clitoris suspendus au plafond, une bibliothèque féministe devant laquelle on s’attarde à lire les tranches des bouquins (et on note les titres, évidemment, pour compléter la notre), un puzzle égalité, des infos sur Lizzo, Odile Fillod ou encore Bell Hooks, un extrait de King Kong Théorie de Virginie Despentes et aussi des slogans de manif’ : « Polanski violeur, cinémas coupables, public complice ».

À Rennes, plus de 5000 personnes ont répondu à l’appel du « 8 mars : on arrête toutes » et se sont rassemblées à République, dans la manifestation organisée par le collectif Nous Toutes 35. Un vent de liberté a vite soufflé fort entre les bouches de métro et sous les arcades, où les militantes ont repris des chants révolutionnaires dont « Un violador en tu camino », hymne crée par le collectif de femmes chiliennes Las Tesis à l’occasion du 25 novembre dernier, journée internationale de lutte pour l’élimination des violences faites aux femmes.

À Rennes, plus de 5000 personnes ont répondu à l’appel du « 8 mars : on arrête toutes » et se sont rassemblées à République, dans la manifestation organisée par le collectif Nous Toutes 35. Un vent de liberté a vite soufflé fort entre les bouches de métro et sous les arcades, où les militantes ont repris des chants révolutionnaires dont « Un violador en tu camino », hymne crée par le collectif de femmes chiliennes Las Tesis à l’occasion du 25 novembre dernier, journée internationale de lutte pour l’élimination des violences faites aux femmes.

Parce que, comme l’indique Djamila Ribeiro, les féministes blanches au Brésil « universalisent la femme à partir de leur réalité sociale, elles oublient les femmes noires et autochtones. On peut être opprimée en tant que femme et reproduire le racisme ou le classisme. Quand nous questionnons ça, on nous met à la place de celles qui veulent séparer les femmes. Ce sont le capitalisme et le racisme qui séparent les femmes. »

Parce que, comme l’indique Djamila Ribeiro, les féministes blanches au Brésil « universalisent la femme à partir de leur réalité sociale, elles oublient les femmes noires et autochtones. On peut être opprimée en tant que femme et reproduire le racisme ou le classisme. Quand nous questionnons ça, on nous met à la place de celles qui veulent séparer les femmes. Ce sont le capitalisme et le racisme qui séparent les femmes. »