Célian Ramis

Lucy Mazel, l'histoire des femmes dans l'Histoire

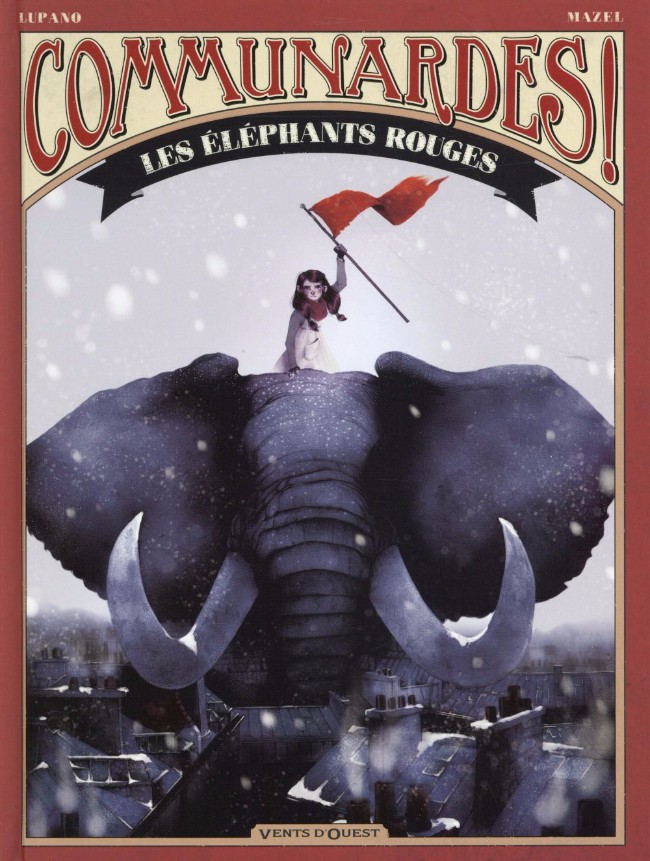

Illustratrice et auteure de bande-dessinée freelance, elle est la dessinatrice du premier tome de Communardes !, triptyque imaginé et scénarisé par Wilfried Lupano, paru en septembre 2015 et février 2016 aux éditions Vents d’Ouest (Glénat). Le 24 juin, Lucy Mazel était de passage à Rennes, à la librairie Critic, pour une séance de dédicaces.

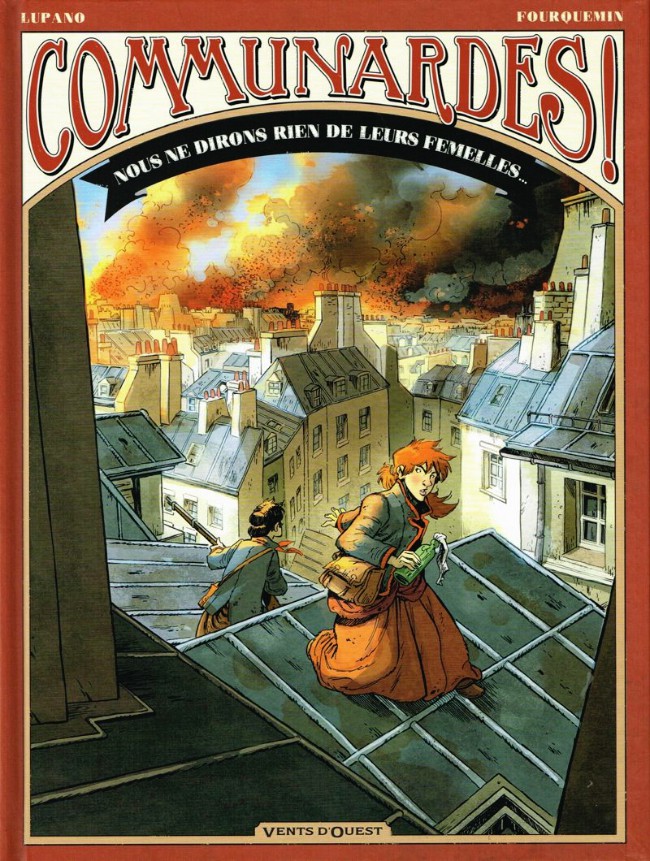

Vendredi dernier, les trois dessinateurs de Communardes ! – Lucy Mazel, Anthony Jean et Xavier Fourquemin – étaient réunis à la librairie Critic pour dédicacer les albums Les éléphants rouges (septembre 2015), L’aristocrate fantôme (septembre 2015) et Nous ne dirons rien de leurs femelles (février 2016).

Vendredi dernier, les trois dessinateurs de Communardes ! – Lucy Mazel, Anthony Jean et Xavier Fourquemin – étaient réunis à la librairie Critic pour dédicacer les albums Les éléphants rouges (septembre 2015), L’aristocrate fantôme (septembre 2015) et Nous ne dirons rien de leurs femelles (février 2016).

Dans le dossier de presse, l’auteur explique : « Chaque album forme une histoire indépendante et autonome dans laquelle on suit une femme qui a participé à la Commune de Paris. Chacune incarne un moment très spécifique des événements mais aussi un type de femme qui y a participé. Car ce qui fait la particularité de ces communardes, c’est qu’elles venaient de toute origine sociale : il y avait aussi bien des bourgeoises que des ouvrières ou des prostituées… C’était vraiment un mouvement « vertical ». »

Le premier album plante le décor. À l’hiver 1870, Paris est assiégée par l’armée prussienne de Bismarck et subit le froid et la famine. Victorine a 11 ans. Fille d’une couturière engagée dans le mouvement des femmes qui veulent s’impliquer dans la défense de la ville, elle passe une partie de son temps à s’occuper de Castor et Pollux, les deux éléphants du Jardin des plantes. Et va imaginer un plan pour libérer Paris, grâce aux deux pachydermes.

Lucy Mazel ne connaissait que très peu cette période, méconnue et ignorée de l’enseignement scolaire. Mais elle a été séduite instantanément par le projet. « Cette histoire me plaisait, c’est une belle histoire. Dure mais belle. C’était super intéressant en tant que dessinatrice, je ne connaissais pas bien cette période, elle n’est pas enseignée et pourtant elle est charnière pour Paris. Parler du contemporain, ça ne m’intéresse pas trop, je connais, je le vis au quotidien. Mais le passé, ça me plait ! », explique-t-elle.

Et ce qui l’intéresse par dessus tout, c’est d’aborder les histoires humaines liées à la grande Histoire. Dans Les éléphants rouges, si Victorine est le personnage central, lectrices et lecteurs sont invité-e-s à suivre le quotidien des femmes issues de milieux populaires qui cherchent du travail, veulent aller au front, et celles qui se divisent prises par les conditions de leur époque et de leur statut.

Pour le contexte historique, la dessinatrice se nourrit de la documentation que lui transmet Wilfried Lupano, entre peintures et livres. Et regarde également des documentaires sur la période de 1870 à 1900 (même si la Commune ne durera que 3 mois) pour s’imprégner de l’univers global.

« On se demande à quoi ressemblait Paris de l’extérieur et de l’intérieur ! Ce qui est bien avec la BD, c’est que ce n’est pas un cours d’histoire. On respecte l’époque mais on peut la fantasmer et prendre quelques libertés. Comme on a fait avec les éléphants. On a dessiné des éléphants d’Afrique à la place des éléphants d’Inde. C’était plus imposant. Vous imaginez la couverture de l’album avec un éléphant aux petites oreilles ?! Ça aurait été moins impressionnant. », s’enthousiasme Lucy Mazel.

Elle n’hésite pas à parler d’un engagement militant en tant que dessinatrice et auteur de se lancer dans une bande-dessinée réhabilitant une époque oubliée - aussi courte soit-elle, elle marquera l’histoire des révolutions socialistes – à travers les points de vue de femmes. Des personnages peu mis en lumière en général, encore moins dans l’Histoire. Et là dessus, la série se base et insiste, prenant un surtitre fort : « La révolution n’est pas qu’une affaire d’hommes ».

Elle n’hésite pas à parler d’un engagement militant en tant que dessinatrice et auteur de se lancer dans une bande-dessinée réhabilitant une époque oubliée - aussi courte soit-elle, elle marquera l’histoire des révolutions socialistes – à travers les points de vue de femmes. Des personnages peu mis en lumière en général, encore moins dans l’Histoire. Et là dessus, la série se base et insiste, prenant un surtitre fort : « La révolution n’est pas qu’une affaire d’hommes ».

Communardes ! aborde avec réalisme les conditions de vie des femmes à l’époque, la question de l’égalité salariale, « qui n’a pas beaucoup bougé en 2016 », mais aussi le poids de la religion, le rôle des femmes au sein de la famille, et soutient des faits et personnages réels.

Dans L’aristocrate fantôme, c’est Elisabeth Dmitrieff que l’on suit. Une jeune aristocrate russe envoyée à Paris par Karl Marx et bien décidée à prendre les armes, au grand désarroi de Louise Michel. Elisabeth deviendra rapidement la présidente du premier mouvement officiellement féministe d’Europe : l’Union des femmes pour la défense de Paris et l’aide aux blessés.

Le troisième opus, Nous ne dirons rien de leurs femelles, vient clôturer cet épisode sanglant par une histoire quasiment banale : celle des classes sociales avec Marie, une servante, et Eugénie, une bourgeoise enceinte d’un libraire et envoyée dans un couvent pour masquer le déshonneur d’un tel événement.

« Ça nous amène à nous poser des questions. On pense que les femmes ne sont intervenues qu’à partir de la Seconde guerre mondiale mais non, lors de la Commune, elles étaient au front alors qu’on ne les considère même pas comme des êtres humains. Je trouve que ça éveille la conscience sur ce qui s’est passé. (…) Ça ouvre forcément des horizons. », souligne la dessinatrice du premier album.

Tous les quatre ont su saisir la tension d’une époque et d’une société. Et parce que l’Histoire ne doit pas s’écrire uniquement au masculin, comme tel est souvent le cas dans les manuels scolaires et les livres d’histoire mais aussi la littérature, la série s’attache à faire vivre les femmes en tant qu’actrices de leur existence et non spectatrices passives, tout en imaginant, fantasmant et romançant des personnages.

C’est ça qui plait à Lucy Mazel qui se défend de mettre un sexe sur la bande-dessinée dans son ensemble. Pouvoir raconter des histoires humaines avant tout. Elle aime se saisir d’une époque historique pour parler des gens : « Ce n’est pas parce qu’on est une femme que l’on veut faire des albums pour enfants ou faire des albums sur des bottes. Moi ça ne m’intéresse pas du tout. Dans la BD, il y a de tout et je ne veux pas faire partie de cases. »

Actuellement, elle travaille à sa prochaine bande-dessinée, Edelweiss, en collaboration avec le scénariste Cédric Mayen (à paraître en 2017). L’histoire d’un couple hétérosexuel qui évolue à l’époque des Trente Glorieuses (1946 – 1975). Olympe travaille, est indépendante, rencontre Simone de Beauvoir et « vit sa vie comme un humain quoi… mais bon imaginez on est dans les années 50/60 ! »

Actuellement, elle travaille à sa prochaine bande-dessinée, Edelweiss, en collaboration avec le scénariste Cédric Mayen (à paraître en 2017). L’histoire d’un couple hétérosexuel qui évolue à l’époque des Trente Glorieuses (1946 – 1975). Olympe travaille, est indépendante, rencontre Simone de Beauvoir et « vit sa vie comme un humain quoi… mais bon imaginez on est dans les années 50/60 ! »

Elle rêve de gravir le mont Blanc, à l’instar de son aïeule Henriette d’Angeville, deuxième femme à avoir gravi le mont Blanc en 1838 (surnommée « Mademoiselle d’Angeville, la fiancée du mont Blanc »). Mais un accident survient et Olympe est devient tétraplégique. Son mari, Edmond, la portera sur son dos afin de réaliser son rêve.

Pour Lucy Mazel, le féminisme et le handicap, deux thèmes encore confidentiels, s’inscrivent en filigrane de l’histoire de ce couple. Mais n’en sont pas les thèmes principaux. Néanmoins, leur présence a une importance particulière. Dans le réalisme du scénario, l’écho à une période en pleine mutation sociale et la résonnance à des sujets encore actuels.

Consciente du chemin qu’il reste à parcourir pour acquérir l’égalité entre les femmes et les hommes, elle n’hésite pas à prendre sa place, dans un milieu encore très masculin, et à se montrer vigilante quant à l’évolution des mentalités.

« On a des mains, des jambes, un cerveau comme les hommes… Et je ne crois qu’on soit forcément plus sensibles qu’eux. De toute manière, homme ou femme, si l’histoire de la BD n’est pas bonne, elle n’est pas bonne. (…) Après il y a toujours des réflexions, comme dans tous les milieux, mais ce n’est pas tout le monde. En tout cas, je ne me suis jamais sentie à part. Néanmoins, c’est un chemin très long. Je ne suis pas naïve, j’essaie simplement de ne pas voir que le négatif. », conclut l’illustratrice.

Née en 1940, la Normande qui grandit à Yvetot souhaite à 70 ans passés retrouver la fille qu’elle a été en 1958 et celle qu’elle a été avant l’été, celui de la colonie à S. dans l’Orne durant laquelle elle va croiser le chemin du moniteur chef qui l’invite à danser, éteint la lumière, l’embrasse, « et les choses s’enchainent, sans aller jusqu’au bout pour raisons techniques ou physiologiques. »

Née en 1940, la Normande qui grandit à Yvetot souhaite à 70 ans passés retrouver la fille qu’elle a été en 1958 et celle qu’elle a été avant l’été, celui de la colonie à S. dans l’Orne durant laquelle elle va croiser le chemin du moniteur chef qui l’invite à danser, éteint la lumière, l’embrasse, « et les choses s’enchainent, sans aller jusqu’au bout pour raisons techniques ou physiologiques. » Par l’écriture, elle transforme la honte et diminue celle de celles et ceux qui se reconnaissent dans le sentiment éprouvé. Lors de la rencontre à Rennes, elle parle de « devoir ». Et face à l’épaisse foule dispersée dans les rayons de la librairie venue l’écouter, elle montre sa grande humilité.

Par l’écriture, elle transforme la honte et diminue celle de celles et ceux qui se reconnaissent dans le sentiment éprouvé. Lors de la rencontre à Rennes, elle parle de « devoir ». Et face à l’épaisse foule dispersée dans les rayons de la librairie venue l’écouter, elle montre sa grande humilité.

Publier et oublier, deux mots en référence à Rien de grave, roman dans lequel elle raconte comment Raphaël Enthoven, son premier mari, l’a délaissée pour Carla Bruni.

Publier et oublier, deux mots en référence à Rien de grave, roman dans lequel elle raconte comment Raphaël Enthoven, son premier mari, l’a délaissée pour Carla Bruni.

« La conspiration des poissons est un bon livre. Pire : « excellent », « génial », « le livre de l'année »... Pourquoi pas le livre du siècle pendant qu'on y est ? Du Proust dans un bocal, du Balzac à l'eau du robinet, du Molière en écailles... » Sur les planches du théâtre de l’ADEC ce vendredi 30 janvier, Yvan Dromer, directeur du lieu, déclame face au public la critique que l’auteur Olivier Arrighi a rédigé sur le nouveau roman de Sabine Revillet, un ouvrage qui n’a jusque-là pas été publié, ni même écrit. Et pourtant, les critiques affluent depuis des mois !

« La conspiration des poissons est un bon livre. Pire : « excellent », « génial », « le livre de l'année »... Pourquoi pas le livre du siècle pendant qu'on y est ? Du Proust dans un bocal, du Balzac à l'eau du robinet, du Molière en écailles... » Sur les planches du théâtre de l’ADEC ce vendredi 30 janvier, Yvan Dromer, directeur du lieu, déclame face au public la critique que l’auteur Olivier Arrighi a rédigé sur le nouveau roman de Sabine Revillet, un ouvrage qui n’a jusque-là pas été publié, ni même écrit. Et pourtant, les critiques affluent depuis des mois ! Sur la scène du théâtre de l’ADEC, Yvan Dromer met un point final à la critique d’Olivier Arrighi : « La littérature est un art comme les autres où « le regardeur fait l’œuvre ». Plus précisément : c’est le lecteur qui fait le livre. Pour preuve : il n’y aurait pas de livres sans lecteurs et plus il y a de lecteurs, plus il y a de livres. » Il ne croit pas si bien dire : durant sa résidence dans le quartier de Bourg-L’Évêque, Sabine propose aux habitants, petits et grands, de coécrire avec elle La conspiration des poissons. « Pour l’instant, il s’agit d’un texte à construire. On fait un peu les choses à l’envers mais en bout de course, tout le monde en aura écrit un petit bout ! » précise-t-elle.

Sur la scène du théâtre de l’ADEC, Yvan Dromer met un point final à la critique d’Olivier Arrighi : « La littérature est un art comme les autres où « le regardeur fait l’œuvre ». Plus précisément : c’est le lecteur qui fait le livre. Pour preuve : il n’y aurait pas de livres sans lecteurs et plus il y a de lecteurs, plus il y a de livres. » Il ne croit pas si bien dire : durant sa résidence dans le quartier de Bourg-L’Évêque, Sabine propose aux habitants, petits et grands, de coécrire avec elle La conspiration des poissons. « Pour l’instant, il s’agit d’un texte à construire. On fait un peu les choses à l’envers mais en bout de course, tout le monde en aura écrit un petit bout ! » précise-t-elle.

YEGG : Justement, on dit que vous faites plein de choses. Carole Lardoux en a cité quelques unes : comédien, auteur, metteur en scène, chanteur. Mais vous écrivez également des chansons pour les autres. Et parmi les personnes pour qui vous avez écrit, on ne trouve que des femmes. Un hasard ?

YEGG : Justement, on dit que vous faites plein de choses. Carole Lardoux en a cité quelques unes : comédien, auteur, metteur en scène, chanteur. Mais vous écrivez également des chansons pour les autres. Et parmi les personnes pour qui vous avez écrit, on ne trouve que des femmes. Un hasard ?

Avant d’être écrivain, Christine Claude a exercé bien des métiers : aide géomètre, secrétaire de labo, traductrice, femme de ménage, serveuse… Ou encore baby-sitter pendant un an et demi aux Etats-Unis « à l’époque de Nixon et de la guerre du Viet-Nam ». Puis elle s’est tournée vers le théâtre mais a estimé ne pas avoir la fibre pour ce milieu car « trop insoumise ».

Avant d’être écrivain, Christine Claude a exercé bien des métiers : aide géomètre, secrétaire de labo, traductrice, femme de ménage, serveuse… Ou encore baby-sitter pendant un an et demi aux Etats-Unis « à l’époque de Nixon et de la guerre du Viet-Nam ». Puis elle s’est tournée vers le théâtre mais a estimé ne pas avoir la fibre pour ce milieu car « trop insoumise ».

Vous avez l’habitude, dans vos romans, des intrigues qui se déroulent dans les environs de Rennes. La contrainte ici en était-elle vraiment une ?

Vous avez l’habitude, dans vos romans, des intrigues qui se déroulent dans les environs de Rennes. La contrainte ici en était-elle vraiment une ?