Les femmes doivent arracher leur liberté ! C’est ce que prône l’avocate Nadia Aït Zaï, également professeure à la faculté de droit d’Alger et présidente du Ciddef – Centre d’information et de documentation sur les droits de l’enfant et de la femme. Le 15 mars dernier, à la MIR, la militante pour les droits des femmes abordait les conditions de vie des femmes algériennes mais aussi tunisiennes et marocaines, à l’occasion d’une conférence sur les formes de libération des femmes en Algérie, organisée par l’association de jumelage Rennes-Sétif.

« Les images qui vous viennent en France, de par les faits divers, les journaux, les journalistes, etc. donnent une image de la femme algérienne sans aucun droit. La situation est encore inégalitaire et discriminatoire mais elle évolue favorablement. Je fais partie d’un mouvement féminin, je ne sais pas si je suis féministe mais il faut toujours essayer de défendre les droits des femmes, considérer la femme comme un individu, un sujet de droit. Car tout tourne autour de ça. », lance Nadia Aït Zaï au commencement de sa conférence.

Tout comme le précise Fatimata Warou, présidente de l’association Mata, à Rennes, dans le documentaire de Karine Hannedouche, Pour que l’oiseau s’envole, « on considère souvent que la femme n’a pas de valeur, elle est chosifiée ». Et cette image colle à la peau des femmes du continent africain, du Moyen Orient et du Proche Orient. En témoignent toutes les intervenantes invitées à s’exprimer dans le cadre de la programmation du 8 mars à Rennes. Une explication pour l’avocate algérienne : les guerres d’indépendance et les périodes post libération.

BAISSER LES ARMES

Pourtant, les femmes du monde arabe – Maghreb et Egypte – ont participé à ces luttes. « Elles ont bravé la tradition pour la guerre d’indépendance (1954 à 1962, en Algérie, ndlr), certaines ont fait le maquis, ont pris les armes, ont brisé la digue des interdits ! », scande Nadia Aït Zaï. Mais, poursuit-elle, une fois l’indépendance déclarée, la digue a été refermée sur les femmes, lâchées par les hommes :

« Elles ont été éloignées du vrai combat, de la vie politique. C’est à partir de là que va se nourrir l’image qu’ont les politiques, les sociétés sur nous. »

Malgré le droit de vote (droit d’être éligibles et électrices) obtenu en 1944, elles n’ont pourtant pas un réel accès à la représentativité, une petite dizaine d’élues seulement accédant au Parlement dans les années 60 et 70. Le droit au travail n’est pas non plus saisi comme élément libérateur, seul 18% de la population féminine travaillant en Algérie.

« C’est le taux le plus bas du Maghreb. Il a été libérateur à un moment mais il n’est plus considéré tel quel. Selon une enquête de 2013, 18% des célibataires travaillent, 11% des femmes mariées, 30% des femmes divorcées et 6% des veuves. En fait, quand les femmes trouvent des maris, elles quittent leur emploi. Elles travaillent pour se faire un trousseau comme on dit ! Pour le jour du mariage…, ironise Nadia Aït Zaï. Il y a eu tout un travail insidieux de la part des islamistes dans les années 90. »

En effet, quelques années plus tôt, le Code de la famille est voté. En 1984, précisément. Et sur ce point, les femmes n’ont pas voix au chapitre, malgré les manifestations et contestations de la part des féministes, y compris de Zohra Drif, sénatrice et épouse de Rabah Drif, alors président de l’Assemblée populaire nationale. Le Code de la famille réinstaure des éléments de la charia, instaure une tutelle pour diminuer les droits juridiques des femmes, maintenues sous la coupe masculine et patriarcale, et légalise entre autre la polygamie. Sans oublier qu’il vient contredire et rompre les articles et principes de la Constitution de 1976 signifiant l’égalité de tous les citoyens.

Une double dualité s’instaure : être des citoyennes dans la sphère publique et être considérées comme mineures dans la sphère privée.

50 ANS DE MOBILISATION

« Pourtant, il y a 50 ans déjà, la liberté et l’émancipation semblaient promises aux femmes arabes. Alors que leurs pays accédaient à l’indépendance, certaines d’entre elles, comme les actrices et danseuses égyptiennes exposaient fièrement un corps libre et sensuel. Et les leaders politiques de l’époque, libérateurs des peuples, déclaraient tous aussi vouloir libérer les femmes. 50 ans plus tard, les femmes arabes doivent pourtant lutter plus que jamais pour conquérir ou défendre leurs droits chèrement acquis. Et leur condition ne s’est pas vraiment améliorée. Ou si peu. Que s’est-il passé ? Et comment les femmes arabes parviendront-elles à bousculer des sociétés cadenassées par le sexisme et le patriarcat ? »

C’est l’introduction et les questions que pose la réalisatrice Feriel Ben Mahmoud en 2014 dans le documentaire La révolution des femmes – Un siècle de féminisme arabe. Un film qui raconte leurs luttes et leur histoire. Et montre surtout la détermination de ces femmes à acquérir leur liberté et l’égalité des sexes. Pour la présidente du Ciddef, « l’égalité est virtuelle, elle est à construire. Mais des efforts ont été faits. »

Dès le début du XXe siècle, des hommes, comme le penseur tunisien Tahar Haddad, et des femmes, comme la militante égyptienne Huda Sharawi – désignée dans le documentaire comme la première femme féministe arabe, elle a retiré son voile en public en 1923, créé l’Union féministe égyptienne et lutté pour la coopération entre militantes arabes et militantes européennes – se mobilisent pour défendre les droits des femmes et affirmer l’idée que la libération des pays arabo-musulmans ne peut passer que par l’acquisition de l’égalité des sexes, la modernité d’une société se mesurant sur ce point-là, comme le précise l’historienne Sophie Bessis en parlant de « pensées réformistes, modernistes », concernant l’Egypte, le Liban, la Syrie et la Tunisie.

Un discours que tiendra également la présentatrice radio et télé, et militante féministe Fathia Saidi, le 23 mars lors de son intervention à la conférence "La lutte des femmes à travers le monde pour un espace public de paix et de non-violence", organisée à la Maison des Associations de Rennes : "C'est à travers les droits des femmes que l'on mesure les progrès d'une société. L'avenir pour la Tunisie, ce sont les femmes. Et elles se battent contre la régression des mentalités."

C’est dans cet esprit que le penseur égyptien Kassem Amin, en 1899, affronte l’idéologie religieuse interprétée par des hommes. Il ne s’oppose pas à l’Islam mais bel et bien à l’interprétation des traditions et des textes, considérant que la libération des femmes permettrait de lutter contre le déclin d’un pays. « Imposer le voile à la femme est la plus dure et la plus horrible forme d’esclavage. C’est quand même étonnant, pourquoi ne demande-t-on pas aux hommes de porter le voile, de dérober leur visage au regard des femmes s’ils craignent de les séduire ? La volonté masculine serait-elle inférieure à celle de la femme ? », s’interroge-t-il.

L’INSPIRATION DE LA TUNISIE

Habib Bourguiba, en 1956, devient le premier Président de la république en Tunisie. Il proclame le Code du statut personnel, qui abolit la polygamie et la répudiation, instaure le divorce et fixe l’âge légal du mariage à 17 ans. Il dévoilera même plusieurs femmes en public et, sans aller jusqu’à l’égalité entre les femmes et les hommes, inaugurera le féminisme d’Etat. Education gratuite, droit au travail, création du planning familial, accès à la contraception dès la deuxième moitié des années 60, légalisation de l’avortement, sans condition et pour toutes les tunisiennes, en 1973… La Tunisie est et reste une exception au sein du monde arabe.

Car si certains pays ont essayé de promouvoir une autre image de la femme, notamment en Egypte, qui dans les années 50 sera le centre du cinéma arabe et montrera des figures féminines modernes, le colonel Nasser, au pouvoir depuis 1956, ne pourra s’opposer très longtemps aux conservateurs que sont les membres de la Société des frères musulmans.

Malgré la marginalisation du combat des femmes dans la plupart des pays arabes après l’obtention de leur indépendance, les mouvements féministes ne vont pas se contenter des quelques droits obtenus et vont créer une cohésion entre pays maghrébins. Pour l’Algérie, ce sont de longues années de lutte profonde qui voient le jour dans les années 90.

CHANGER LES LOIS ET LES MENTALITÉS

Le Ciddef, créé en 2002, ne lâche rien et travaille constamment sur des actions et des plaidoyers permettant de faire évoluer les lois. Pendant 12 ans, la structure a lutté pour obtenir une loi instaurant des quotas (2012), permettant ainsi aux femmes d’accéder aux fonctions électives et administratives. Ainsi, 147 femmes ont été élues au Parlement lors des dernières élections législatives.

Mais si les lois évoluent, les mentalités sont quant à elles extrêmement difficiles à changer. Et les femmes que Charlotte Bienaimé, auteure de documentaires sur France Culture et Arte Radio, a rencontrées et interviewées - en sillonnant à partir de 2011 divers pays arabes – l’affirment. Elles s’insurgent, critiquent, analysent, décryptent, observent et témoignent de leurs vécus dans le livre de la journaliste, Féministes du monde arabe, publié aux éditions Les Arènes en janvier 2016.

Madja est algérienne. Elle a 27 ans au moment de l’échange avec Charlotte Bienaimé et vit à Alger. Elle explique, page 76 : « Les gens estiment que pour que les femmes sortent, il faut qu’elles aient une bonne raison. Et après 18h, il n’y a plus de bonnes raisons. On n’est pas censées travailler, ni avoir cours. Pour eux, le soir, si les femmes sont dehors, c’est qu’elles veulent être agressées ou c’est qu’elles se prostituent. La nuit, tout est permis. Les mecs, on dirait des loups-garous. Ça devient très agressif. Les agressions sont verbales et physiques. »

LES LUTTES RÉCENTES ET EN COURS

Actuellement, les militantes œuvrent pour l’égalité sur l’héritage. « Nous y travaillons depuis 2010 et nous n’avons pas encore eu de réactions violentes… Il faut savoir qu’il y a des discriminations sur l’héritage, les femmes n’ont pas les mêmes parts. Et il y a des familles avec que des filles. Là, un cousin mâle éloigné peut se pointer pour hériter avec elles. C’est injuste. La Tunisie a déjà exclu cette possibilité et nous souhaitons l’exclure également. », explique Nadia Aït Zai.

Si le gouvernement a abrogé la notion du chef de famille en Algérie (un combat actuellement mené par les tunisiennes et les marocaines) et par conséquent le devoir d’obéissance au chef de famille, la tutelle est, elle, toujours effective lors de la conclusion du contrat de mariage. Un point devant lequel le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, n’a pas voulu fléchir en 2005 lors de la réforme du Code de la famille. Il impose néanmoins le consentement comme élément essentiel de l’acte matrimonial, notamment en ce qui concerne la polygamie.

Côté divorce, l’homme peut toujours répudier sa femme. « Elles en souffrent depuis 1985 ! Et le ministère ne donne pas les vrais chiffres de la répudiation », précise la présidente du Ciddef. Pour les femmes, le divorce par compensation financière est autorisé. L’ex-épouse doit alors restituer la dot.

« Elles utilisent toutes ça ! Pendant un temps, la pension alimentaire était dérisoire, voire pas versée du tout. Aujourd’hui, on vient juste de créer un fonds de pension, une garantie pour la pension. », souligne-t-elle.

Autres avancées récentes en faveur des femmes : la transmission de la nationalité de la mère à son enfant et la garde prioritaire de l’enfant à sa mère en cas de divorce. Rien n’est à noter cependant concernant le fait que l’homme conserve tous les biens matrimoniaux, comme le logement conjugal par exemple, après la séparation. Mais si des progrès permettent à la société d’évoluer vers des conditions de vie moins critiquables, les féministes algériennes réclament l’abolition complète et totale du Code de la famille.

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

En mars 2015, les députés votent une nouvelle loi contre les violences faites aux femmes, durcissant les peines de réclusion mais permettant aussi à l’auteur du crime de s’en sortir indemne si son épouse lui pardonne. Les élus islamistes s’insurgent contre cette nouvelle mesure. Disant que cela déstructure la famille :

« Pour eux, il ne faut pas toucher à ce qui se passe dans l’espace privé. Mais c’est là que les violences ont lieu. C’est bien la preuve que la femme ne peut pas être libre. »

Dans son enquête, Charlotte Bienaimé aborde la question des violences sexuelles dans un sous-chapitre intitulé « Terrorisme sexuel ». Tandis que les tentatives d’explications se multiplient, la plus avancée nous informe-t-elle subsiste celle de la frustration due à l’interdiction des relations sexuelles avant le mariage. Amina, militante en Algérie, s’offusque, pages 98 et 99 :

« Nous aussi, les femmes, nous sommes frustrées et on n’agit pas comme ça. Alors, on se dit que c’est peut-être l’âge, mais les gamins et les vieux le font aussi. Ou alors, ce sont les vêtements qu’on porte, mais les filles voilées aussi sont agressées. Ce n’est pas non plus le milieu social parce qu’il y a des hommes aisés harceleurs alors qu’ils ont fait de grandes études. C’est pour ça que maintenant, on identifie le patriarcat en tant que tel comme cause principale. »

Elle explique alors que c’est le terrorisme qui a amené le pays à parler des viols, en reconnaissant aux femmes violées le statut de victime du terrorisme. De là, le ministère de la Santé a souhaité lancer une enquête sur les violences conjugales.

« Il en va de la responsabilité de l’Etat de protéger les femmes de la violence conjugale. Mais c’est une question de contrôle du corps de la femme aussi. »

interpelle Nadia Aït-Zaï.

Pour la militante, les politiques publiques doivent redoubler d’effort et donner aux femmes, depuis trop longtemps enfermées dans des carcans traditionnalistes, le droit de prendre part au développement économique du pays.

« Les textes ont suivi dans le Code civil, le Code du travail, la Constitution avec le principe de l’égalité, l’accès à la santé et à l’éducation. Aujourd’hui, 62% de filles sortent de l’université, c’est plus que les hommes. On atteint presque la parité en matière de scolarisation. Pareil pour la santé. Avec une politique de planning familial repensant le nombre d’enfants par famille à 3 ou 4. Le Planning familial travaille actuellement à la dépénalisation de l’IVG. Il y a la possibilité de l’avortement thérapeutique mais certains médecins refusent de le faire. Les Algériennes vont en Tunisie pour avorter. Tout prend du temps car il faut que les politiques publiques se mettent en place. Mais les droits, nous les arrachons ! », développe-t-elle.

ARRACHER LEURS DROITS, LEUR LIBERTÉ

Son leitmotiv : la liberté, c’est à la femme de s’en saisir, de la prendre. « Mais certaines n’ont pas le courage de faire une rupture avec la tradition. Elles se disent modernes mais en public elles parlent de Dieu », regrette-t-elle. La question du voile ressurgit. La liberté serait-elle acquise par le voile ? Serait-ce une forme de libération ? Ce n’est pas un débat qu’elle souhaite avoir. Néanmoins, elle se permet de donner son point de vue, sans s’étaler :

« Le foulard ne libère pas mais celles qui le portent pensent que ça libère. Car il les libère d’une interdiction. Celle d’aller dans l’espace public. Elles le pensent alors comme une protection. À Alger, j’ai constaté qu’elles l’enlevaient de plus en plus. Mais à l’intérieur du pays, toutes les femmes sont voilées. » Pour elle, pas de secret. C’est l’indépendance économique qui permettra la libération des femmes.

En décembre 2013, comme dans tous les numéros de la revue, elle signe l’édito du magazine du Ciddef et termine ainsi : « Ne soyons pas en dehors de cette histoire qui doit se faire avec nous. Sans nous il n’y aura pas de société saine et équilibrée ni de politique appropriée. » Elle le répète jusqu’à la fin de la conférence :

« C’est la femme qui doit arracher sa liberté ! ».

Un discours qui concorde avec celui de l’ancienne journaliste algérienne Irane, révélé dans l’enquête et ouvrage Féministes du monde arabe. Charlotte Bienaimé met en perspective la révolte, lutte du quotidien, à travers l’expérience d’Irane, dans une société de communication, page 39.

« On parle souvent des femmes victimes, des femmes violées, des femmes battues, du harcèlement sexuel dans la rue, etc. Mais on ne parle jamais de ces femmes algériennes actives qui sont violentées, mais extrêmement violentées tous les jours à la maison, au travail, parce qu’elles sont tout simplement des femmes. Si les femmes reprennent la parole, si elles disent ce qu’elles pensent, si elles le balancent comme ça, ça va choquer, mais ça va faire, disons, un équilibre, un contre-pouvoir. Les femmes doivent avoir accès à la parole. » (…)

« Chaque fois, on me renvoie à ma position de femme. ‘’Tu es une femme, on devrait pas t’écouter, d’ailleurs tu ne sais pas.’’ Donc, quand je fais des réunions, je dis, ‘’écoutez, vous la bande de machos là-bas’’, je dis ça comme ça, ouvertement, je les secoue, et je leur dis : ‘’Je sais, ça vous fait très mal parce que je suis une femme mais vous devez changer votre mentalité, le monde ne marche plus comme ça, il faudra se remettre en cause. Je sais, vous n’êtes pas d’accord parce que je suis une femme et ce n’est pas ma place, mais malheureusement, je suis là et c’est ma place et je suis votre responsable et vous devez m’écouter.’’ Donc, quand on voit que je suis assez forte, je le dis d’une manière assez directe, je leur laisse pas trop le choix, ça marche. Pas tout le temps, mais ça marche. »

« On lutte pour que la notion féministe ne soit pas une notion blanche. Il faut savoir que peu importe ce que les féministes blanches ont fait, les féministes noires ont du lutter ensuite pour les faire appliquer à elles. », signale Raphaële Guitteaud, rejointe par Isabelle Cambourakis, qui souligne alors que la Coordination des Femmes Noires s’était également mobilisée sur les questions d’avortement, d’accès aux soins et à la contraception dès le début des années 70.

« On lutte pour que la notion féministe ne soit pas une notion blanche. Il faut savoir que peu importe ce que les féministes blanches ont fait, les féministes noires ont du lutter ensuite pour les faire appliquer à elles. », signale Raphaële Guitteaud, rejointe par Isabelle Cambourakis, qui souligne alors que la Coordination des Femmes Noires s’était également mobilisée sur les questions d’avortement, d’accès aux soins et à la contraception dès le début des années 70.

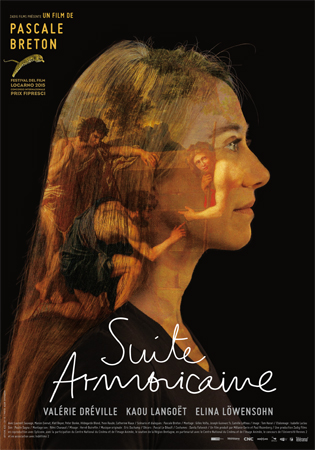

C’est un adieu à une génération qui laisse la place à une autre, et une autre et encore une autre. La nouvelle génération, présentée par les étudiant-e-s qu’incarnent Kaou Langouët, Klet Beyer ou encore Ewen Gloanec, appartient à une jeunesse insaisissable, portée sur l’instantanée. Mais ce qui transparait à l’écran, c’est une jeunesse en pleine recherche. D’elle-même mais aussi de ses ancêtres. De ses origines. Les racines, la langue bretonne, les traditions orales, la nature, la culture rurale… Le passé et le présent se côtoient dans une dynamique saine et sobre.

C’est un adieu à une génération qui laisse la place à une autre, et une autre et encore une autre. La nouvelle génération, présentée par les étudiant-e-s qu’incarnent Kaou Langouët, Klet Beyer ou encore Ewen Gloanec, appartient à une jeunesse insaisissable, portée sur l’instantanée. Mais ce qui transparait à l’écran, c’est une jeunesse en pleine recherche. D’elle-même mais aussi de ses ancêtres. De ses origines. Les racines, la langue bretonne, les traditions orales, la nature, la culture rurale… Le passé et le présent se côtoient dans une dynamique saine et sobre.

1975. Couëron, près de Nantes. Les ouvriers de l’usine Tréfimétaux sont en grève. Ils revendiquent une augmentation de salaires. Lorsque la direction envoie un courrier aux familles sommant les hommes de plier, le coup de pression est difficile à digérer. Les femmes prennent la colère. Peu d’entre elles travaillent mais leurs maris connaissent des conditions de travail déplorables, les couples en pâtissent, ne connaissant le « confort » qu’en période de vacances. Elles s’indignent, viennent grossir les rangs des grévistes investissant alors le piquet de grève devant l’usine.

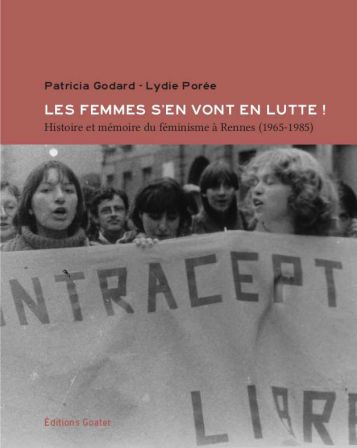

1975. Couëron, près de Nantes. Les ouvriers de l’usine Tréfimétaux sont en grève. Ils revendiquent une augmentation de salaires. Lorsque la direction envoie un courrier aux familles sommant les hommes de plier, le coup de pression est difficile à digérer. Les femmes prennent la colère. Peu d’entre elles travaillent mais leurs maris connaissent des conditions de travail déplorables, les couples en pâtissent, ne connaissant le « confort » qu’en période de vacances. Elles s’indignent, viennent grossir les rangs des grévistes investissant alors le piquet de grève devant l’usine. « Cette lutte a permis de questionner les pratiques syndicales, de voir la place laissée aux femmes dans les instances… On s’est demandé alors s’il fallait soutenir les luttes quand les femmes prennent la parole même si ce n’est pas dans le fond féministe. », précise la sociologue. Le livre Elles s’en vont en lutte – Histoire et mémoire du féminisme à Rennes (1965 – 1985), écrit par les militantes rennaises Lydie Porée et Patricia Godard, fait état dans sa deuxième partie « Rennaises en mouvement » de l’investissement des femmes dans les luttes sociales.

« Cette lutte a permis de questionner les pratiques syndicales, de voir la place laissée aux femmes dans les instances… On s’est demandé alors s’il fallait soutenir les luttes quand les femmes prennent la parole même si ce n’est pas dans le fond féministe. », précise la sociologue. Le livre Elles s’en vont en lutte – Histoire et mémoire du féminisme à Rennes (1965 – 1985), écrit par les militantes rennaises Lydie Porée et Patricia Godard, fait état dans sa deuxième partie « Rennaises en mouvement » de l’investissement des femmes dans les luttes sociales.