La onzième édition du festival Court Métrange, dénicheur de formats courts et insolites, prend place du 16 au 19 octobre prochain, comme à son habitude, au Ciné TNB. À cette occasion, YEGG a rencontré la co-fondatrice, Hélène Guinand-Pravong, l’une des seules directrices de festivals rennais, pour parler des femmes dans la programmation 2014.

YEGG : Quelle est la place de la femme dans le domaine fantastique ?

Hélène Guinand-Pravong : Elles ont une place de taille. C’est toujours celles qui meurent dans les films d’horreur, celles qui sont pourchassées, celles qui sont poursuivies. Celles qui sont aimées et détestées ou encore adulées. La femme est au centre du cinéma fantastique.

Mais leurs rôles secondent le personnage principal généralement masculin.

La femme représente dans l’imaginaire fantastique la peur, l’imprévu, la sensualité, la sexualité sous diverses formes et l’intuition. Le septième art, c’est aussi le troisième œil, c’est la femme qui va voir au-delà. C’est peut-être aussi pour cette raison que la femme fait peur dans le cinéma de genre, par exemple. Par voie de conséquence, on cherche à lui faire subir les pires épreuves.

Dans le steampunk, qui est le thème du festival cette année, y a-t-il cette même place ?

Dans le steampunk, qui est le thème du festival cette année, y a-t-il cette même place ?

Non, là nous sommes plus dans un univers créé de toutes pièces. L’esthétique vestimentaire steampunk, que ce soit pour l’homme ou la femme, correspond à une période, l’époque victorienne, époque du progrès et de la vapeur – d’où le mot anglais steam – du début du siècle. Pour le punk, c’est le côté décalé et drôle. La femme va porter un corset pour mettre en valeur ses formes et des accessoires rétro-futuristes.

L’affiche du festival cette année, créée par l’agence Kerozen, représente une « femme-corset »…

Oui, le steampunk est subtilement amené ! (Rires)

Elle pourrait signifier la femme fatale, qui fait peur comme vous l’avez dit.

Vous souvenez-vous de la première affiche du studio Kerozen ? C’était une femme avec un poulpe avarié. Quand l’équipe du festival a rencontré ce studio, on a beaucoup réfléchi à la communication. Nous sommes partis d’un constat qui était que le genre du fantastique attirait moins le public féminin. Ils ont voulu mettre la femme au centre de leurs affiches, pas toujours mais elle est souvent présente, avec un côté répulsion et attraction que nous offre le cinéma de genre. La femme est là pour séduire un public féminin. La touche de fantastique est donnée par ce qu’on y voit à côté. Je ne m’amuserais pas à faire une interprétation sur l’affiche, il y a de la beauté et de l’horreur dans le fantastique. Cette affiche, c’est notre programmation : de la poésie, de la réflexion sur les films d’anticipation et de société ainsi que de l’horreur.

Dans votre programmation cette année, il y a près de 70 courts-métrages dont une projection, « Milieux sous l’Amer », le 17 octobre, assez axée sur les personnages féminins.

Effectivement, la femme est au centre. Celle qui est dans Ceux qui restent debout vient de perdre son emploi et son habitat. Elle redécouvre la vie dans la rue. C’est un film assez étonnant puisqu’en 27 minutes, le fantastique n’arrive que très progressivement, sur la fin. En fait, son regard évolue lorsqu’elle commence à perdre pied avec la réalité. Elle finit par voir les sans-abris complètement fusionner avec la rue, le béton, les murs. C’est la peur de mourir qui transpire à travers ça. Un film fort qui a beaucoup plu au comité de sélection et les a laissé en haleine tout le long. C’est un bel exemple qui utilise subtilement et intelligemment le fantastique pour parler d’un fait de société grave et de la détresse des gens.

With Time est le premier film que nous avons reçu des Emirats Arabes. Cela compte beaucoup pour nous et est une belle découverte. Le format court est tiré d’une histoire vraie, de deux petites filles qui ont été séquestrées. Il n’y a pas vraiment d’explications, peut-être à cause de la guerre ou pour les protéger. Elles ont essayé de garder de leur innocence mais une part de folie a commencé à arriver. Une fois de plus, c’est comment le monde extérieur arrive à avoir une emprise forte et nous faire perdre pied avec notre identité.

Supervenus, programmé à cette séance, a beaucoup fait parler de lui sur Internet dernièrement.

Oui, c’est carrément la caricature de la femme fatale, la femme surfaite !

Cela montre jusqu’à l’absurde ces travers de la société. À la fin, la femme explose tellement il y a de pression sur elle.

Et cela illustre comment l’apparence, finalement, va déformer notre société. C’est vraiment ça ainsi que le regard sur l’Autre et notamment sur la femme. Supervenus est une façon assez crue et directe de dénoncer l’image de la femme dans la publicité, les médias et les magazines qui doit toujours paraître sous une même forme. Elle est toujours parfaite, elle a les seins comme ça, les épaules comme ça, les jambes comme ça, le visage lisse et formaté. C’est une vraie dénonciation, très intéressante. Dans le court-métrage Trimmings, on est plus sur une psychose d’une femme qui cherche le visage parfait. Finalement, elle l’obtient en découpant des morceaux de peau de plusieurs femmes et reconstitue le visage d’une autre personne. C’est horrible puisqu’au final, elle est obligée de se masquer. Quand elle l’enlève, on voit effectivement qu’elle a été recousue de partout. C’est assez significatif de la pression qu’on peut mettre sur la beauté féminine aujourd’hui. Tout n’est que trompeuses apparences, même si c’est également l’intitulé d’une autre projection du festival ! (Sourire)

De manière générale, les personnages féminins des courts-métrages de votre programmation veulent échapper à une réalité horrible, que ce soit dans un contexte de guerre ou des pressions sociétales ?!

Elles subissent plus, elles sont un peu le jouet d’une société, d’une image qu’on veut donner. Parfois, les femmes se prêtent au jeu et créent le leur. Elles finissent presque par s’autodétruire parce qu’elles n’ont pas réussi à trouver le juste milieu entre leurs propres psychoses et la réalité. Parfois, elles en sortent dignes et belles mais c’est rare. (Rires) Dans On/Off programmé pour les séances collège, c’est une femme-robot qui a été créée pour aller dans l’espace réparer des satellites mais on ne le sait pas encore. Au départ, ce n’est qu’une astronaute qui repense à sa petite-fille, à sa famille quand elle voit la Terre de loin. Les souvenirs lui font se déconnecter. À la fin, on se rend compte que c’est un androïde à qui on a injecté une mémoire mais qui a réussi à reprogrammer une mémoire ancienne. Était-elle un être vivant ? Oui mais elle est devenue androïde entre temps. La place de la femme est toujours assez mystérieuse dans le cinéma fantastique.

Dans le court-métrage Cochemare, le 17 octobre, les constructions du féminin et du masculin sont détruites. Est-ce propre au fantastique qui joue avec les normes du monde réel ?

Dans le court-métrage Cochemare, le 17 octobre, les constructions du féminin et du masculin sont détruites. Est-ce propre au fantastique qui joue avec les normes du monde réel ?

C’est le fantasme d’une femme qui se construit un monde onirique où elle est proche de la nature. Cela fait partie aussi des symboles féminins : la femme Nature, la femme mère, la femme « femme » qui a également des désirs. Elle va nourrir avec son lait, à travers sa bouche, des petits personnages. On est vraiment dans une sensualité très belle. Au bout du compte, ce monde qui se construit est un fantasme qu’elle est en train de vivre et c’est comme cela qu’elle en arrive à se masturber. C’est plutôt beau la manière dont c’est amené. Ce n’est pas une sexualité pornographique.

Il y a également La Bête, le jeudi 16, qui parle de la sexualité de la femme de façon très crue.

C’est pareil, c’est un fantasme de femme ! Le réalisateur cherche à raconter plutôt d’où vient notre part de bestialité. Comment s’exprime-t-elle et comment on peut la laisser s’exprimer librement ? Il va très loin. Là encore, je trouve qu’il n’y a pas de grossièreté mais un élan bestial assumé pleinement avec une belle patte de la part du réalisateur. Il utilise l’animation comme un moyen de fantasmer tout ça.

Concernant le festival en lui-même, dans votre jury 2014 du Grand Prix Court Métrange, il y a 8 hommes et 2 femmes. Dans les 10 précédentes éditions, il n’y en avait pas à peine plus. Même chose pour les réalisatrices où il n’y en a que 3 cette année. Comment expliquez-vous ces chiffres ?

Ce n’est pas fait exprès ! Nous ne sommes pas dans une urgence de mixité. Dans le jury de cette année, il y a Corinne Bernard, de la société Beaumarchais-SACD, une très grande habituée qui remet un grand prix du festival depuis l’origine. Au départ, la personne de la société Beaumarchais était un homme, Paul Tabet, mais elle lui a succédé. Mélanie Fazi est une auteure du genre fantastique, qu’on a voulu la contacter parce qu’on cherchait un jury éclectique. Nous ne voulions pas seulement des réalisateurs et des comédiens mais aussi, si possible, des auteurs. Quand on cherche les membres du jury, on cherche des gens qu’on a envie d’avoir.

Il y a malgré tout de plus en plus de femmes réalisatrices dans la programmation du festival.

On reçoit beaucoup de films, oui ! Beaucoup de femmes réalisent, ce n’est pas nouveau. Il se trouve que cette année, dans notre programmation, il n’y en a que trois ou quatre. Elles sont très présentes dans ce métier. Dans nos choix, on ne fait pas attention si c’est un homme ou une femme qui réalise. On s’en fiche. Au départ, c’est le film qui importe. On s’est rendus compte notamment qu’après avoir fait notre programmation, il y a trois ou quatre réalisateurs qui reviennent. Nous sommes très contents de les suivre à Court Métrange. Bien sûr, il y a quelqu’un derrière qu’on mettra en avant par la suite mais c’est le film qui est mis à l’honneur, ce qu’il raconte et ce qu’il véhicule.

Vous avez expliqué toute à l’heure que l’agence Kerozen conçoit ses images pour attirer un public féminin. Pensez-vous l’avoir conquis ?

De plus en plus, oui ! Kerozen a gagné son pari puisque dans la communication qu’ils ont mis en place, le public féminin est de plus en plus présent. Donc oui ! Chaque année, des étudiant-e-s du GEPAM [formation qui fait partie de l'IUT Gestion des entreprises et des administrations Rennes, ndlr], de la gestion événementielle et des productions multimédias, font un audit du public. Ils regardent la proportion de femmes : il y a 40% de femmes, 60 d’hommes. Nous avons essentiellement des moins de 30 ans dans notre public et la seconde proportion se concentre sur les trentenaires. C’est grâce à ces audits que nous pouvons le savoir. C’est un retour très chouette !

Dix ans déjà que les deux comédiens ont tourné ensemble dans Fauteuils d’orchestre, de Danièle Thompson. Actuellement – sortie en salles à partir du 15 avril – ils partagent l’affiche d’un mélodrame signé Denis Dercourt, adapté du livre de Bernard Sachsé, Sur mes 4 jambes.

Dix ans déjà que les deux comédiens ont tourné ensemble dans Fauteuils d’orchestre, de Danièle Thompson. Actuellement – sortie en salles à partir du 15 avril – ils partagent l’affiche d’un mélodrame signé Denis Dercourt, adapté du livre de Bernard Sachsé, Sur mes 4 jambes.

Les châteaux de sable, un titre en référence à la chanson de Brassens, à l’image de quelque chose qui se construit et se déconstruit, à l’enfance. Parce que ce film aborde tous ces points. À travers le personnage principal, interprété par Emma de Caunes, le scénario tisse des situations émotionnellement intenses autour de différents questionnements, notamment l’après-couple, le deuil et la difficulté à faire un choix.

Les châteaux de sable, un titre en référence à la chanson de Brassens, à l’image de quelque chose qui se construit et se déconstruit, à l’enfance. Parce que ce film aborde tous ces points. À travers le personnage principal, interprété par Emma de Caunes, le scénario tisse des situations émotionnellement intenses autour de différents questionnements, notamment l’après-couple, le deuil et la difficulté à faire un choix. Un point sur lequel elle s’accorde avec Olivier Jahan, absent pendant 15 ans de la réalisation de long-métrage. « J’étais catalogué sélectionneur de la Quinzaine des réalisateurs, et puis j’avais fait un premier film qui n’avait pas trop marché… À une époque, on acceptait que le premier film ne fonctionne pas très bien et on accompagnait les jeunes artistes, maintenant c’est fini. Je suis arrivé à une période où ce n’était plus possible. Donc difficile de faire un deuxième film. », confie-t-il.

Un point sur lequel elle s’accorde avec Olivier Jahan, absent pendant 15 ans de la réalisation de long-métrage. « J’étais catalogué sélectionneur de la Quinzaine des réalisateurs, et puis j’avais fait un premier film qui n’avait pas trop marché… À une époque, on acceptait que le premier film ne fonctionne pas très bien et on accompagnait les jeunes artistes, maintenant c’est fini. Je suis arrivé à une période où ce n’était plus possible. Donc difficile de faire un deuxième film. », confie-t-il.

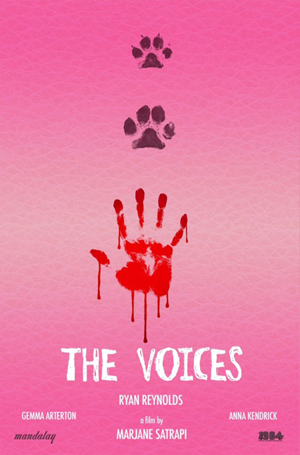

Le jour où elle reçoit le scénario de ce qui deviendra son nouveau film, elle se laisse séduire sans réticence aucune par ce serial killer avec lequel elle compatie, pour la première fois, et avec le chat et « son air de va te faire foutre ». Ce serial killer, c’est Jerry, un psychotique aux allures de benêt bien cadré dans sa petite vie à Milton et très investi dans son nouveau boulot au service emballage d’une usine de baignoires. Le chat, c’est Mr. Moustache, un animal de compagnie arrogant et cynique, à l’accent écossais. Il est accompagné de Bosco, un chien un peu pataud et surtout très raisonnable, à la voix grave et lourde.

Le jour où elle reçoit le scénario de ce qui deviendra son nouveau film, elle se laisse séduire sans réticence aucune par ce serial killer avec lequel elle compatie, pour la première fois, et avec le chat et « son air de va te faire foutre ». Ce serial killer, c’est Jerry, un psychotique aux allures de benêt bien cadré dans sa petite vie à Milton et très investi dans son nouveau boulot au service emballage d’une usine de baignoires. Le chat, c’est Mr. Moustache, un animal de compagnie arrogant et cynique, à l’accent écossais. Il est accompagné de Bosco, un chien un peu pataud et surtout très raisonnable, à la voix grave et lourde. L’histoire est cocasse, l’humour grinçant et le casting succulent. Ryan Reynolds se glisse avec aisance semble-t-il dans le rôle du serial killer dépassé par les événements, et surtout par ses émotions incontrôlables et son libre arbitre dont il est mal affublé. « Il a le regard inquiétant, le sourire juvénile et enfantin, on lui donnerait le bon dieu sans confession », s’exalte Marjane Satrapi.

L’histoire est cocasse, l’humour grinçant et le casting succulent. Ryan Reynolds se glisse avec aisance semble-t-il dans le rôle du serial killer dépassé par les événements, et surtout par ses émotions incontrôlables et son libre arbitre dont il est mal affublé. « Il a le regard inquiétant, le sourire juvénile et enfantin, on lui donnerait le bon dieu sans confession », s’exalte Marjane Satrapi.

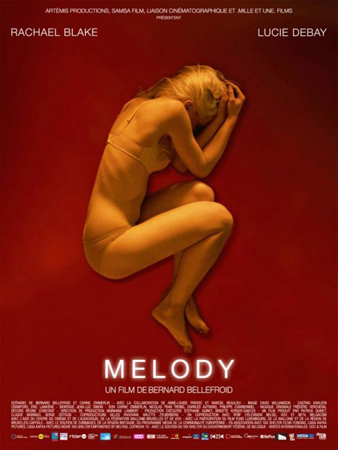

Présenté dans le cadre du festival Travelling Oslo, le film Melody est un délice. Rien n’est fait pour mettre le spectateur à l’aise, ni même pour l’épargner. Les émotions sont indissociables des respirations haletantes de la salle qui vibre au rythme de l’histoire. Une histoire a priori simple, au départ. D’un côté, Melody, une jeune femme de 28 ans, née sous X, décidée à ouvrir son salon de coiffure mais démunie financièrement et dans l’incapacité de se voir accepter un prêt. De l’autre, Emily, une femme d’affaires, la quarantaine passée, qui vit en Angleterre, décidée à avoir un enfant toute seule mais démunie biologiquement et dans l’incapacité de tomber enceinte.

Présenté dans le cadre du festival Travelling Oslo, le film Melody est un délice. Rien n’est fait pour mettre le spectateur à l’aise, ni même pour l’épargner. Les émotions sont indissociables des respirations haletantes de la salle qui vibre au rythme de l’histoire. Une histoire a priori simple, au départ. D’un côté, Melody, une jeune femme de 28 ans, née sous X, décidée à ouvrir son salon de coiffure mais démunie financièrement et dans l’incapacité de se voir accepter un prêt. De l’autre, Emily, une femme d’affaires, la quarantaine passée, qui vit en Angleterre, décidée à avoir un enfant toute seule mais démunie biologiquement et dans l’incapacité de tomber enceinte. Et de ce mal-être, Melody en est imprégnée et ne s’en sépare quasiment jamais, comme incapable de lâcher prise tant qu’elle ne sait pas d’où elle vient et qui elle est. Dans le regard maternel d’Emily, elle trouve parfois réconfort et apaisement. Pourtant, leur relation se base sur un déséquilibre et celle qui, au départ se trouve être la dominante de par son pouvoir financier, prendra le rôle de la dominée, livrée à la seule volonté de celle qui porte son enfant.

Et de ce mal-être, Melody en est imprégnée et ne s’en sépare quasiment jamais, comme incapable de lâcher prise tant qu’elle ne sait pas d’où elle vient et qui elle est. Dans le regard maternel d’Emily, elle trouve parfois réconfort et apaisement. Pourtant, leur relation se base sur un déséquilibre et celle qui, au départ se trouve être la dominante de par son pouvoir financier, prendra le rôle de la dominée, livrée à la seule volonté de celle qui porte son enfant.

Plusieurs années auparavant, Frédérique Odye avait embarqué 3 jours avec des marins pêcheurs pour le documentaire La mer qui les voit danser. En mer, elle filme, leur quotidien, rythmé par le bruit permanent du moteur. Un bruit qu’elle connaît bien.

Plusieurs années auparavant, Frédérique Odye avait embarqué 3 jours avec des marins pêcheurs pour le documentaire La mer qui les voit danser. En mer, elle filme, leur quotidien, rythmé par le bruit permanent du moteur. Un bruit qu’elle connaît bien.

Arrivés au second lieu, nous pénétrons cette fois-ci dans une maison de lotissement qui ne dénote pas de ses voisines. Après avoir monté une volée de marches, nous voici dans un salon inconnu, d'une blancheur impeccable. Pas de trace des maîtres de maison. Comme dans la laverie, une danseuse nous attend, muette. Sa performance est bien assortie au décor sobre de cet intérieur : très froide, sans musique et un peu plombante. Certains manquent de piquer du nez.

Arrivés au second lieu, nous pénétrons cette fois-ci dans une maison de lotissement qui ne dénote pas de ses voisines. Après avoir monté une volée de marches, nous voici dans un salon inconnu, d'une blancheur impeccable. Pas de trace des maîtres de maison. Comme dans la laverie, une danseuse nous attend, muette. Sa performance est bien assortie au décor sobre de cet intérieur : très froide, sans musique et un peu plombante. Certains manquent de piquer du nez. Astrid Radigue, du groupe Furie, nous attend sagement derrière son clavier sous la grange. Une odeur de vin chaud s'échappe d'une marmite et, à son invitation, nous nous précipitons pour en prendre une tasse avant que le concert ne débute.

Astrid Radigue, du groupe Furie, nous attend sagement derrière son clavier sous la grange. Une odeur de vin chaud s'échappe d'une marmite et, à son invitation, nous nous précipitons pour en prendre une tasse avant que le concert ne débute.

Au départ de l’histoire, 3 femmes : Louise, Lili et Sam, interprétée respectivement par Marina Foïs, Laura Smet et Noémie Lvovsky. Chacune incarne une vie différente. La première quitte le pressing familial pour travailler dans une grande entreprise de fabrication de poupée dans laquelle bosse son amant. La deuxième est Miss Pays Francophones et fait la rencontre d’un riche industriel.

Au départ de l’histoire, 3 femmes : Louise, Lili et Sam, interprétée respectivement par Marina Foïs, Laura Smet et Noémie Lvovsky. Chacune incarne une vie différente. La première quitte le pressing familial pour travailler dans une grande entreprise de fabrication de poupée dans laquelle bosse son amant. La deuxième est Miss Pays Francophones et fait la rencontre d’un riche industriel. Dans le film, pas de réponse pré-fabriquée, simplement un constat tissé autour d’un fil rouge qui réunira les 3 actrices sur la fin du film, celui d’une innovation : lancer une nouvelle poupée, plus proche des caractéristiques modernes de la femme. Et ce fil rouge pousse à la réflexion – la réalisatrice niant pourtant le désir d’intellectualiser son questionnement qu’elle définit non pas comme tel mais comme un constat – autour de cet objet d’admiration : est-ce la poupée qui s’adapte à la femme ou est-ce l’inverse ? Et si le personnage de Marina Foïs donnera son avis lors de la scène finale, pour Katia Lewkowicz, la fin s’interprète différemment :

Dans le film, pas de réponse pré-fabriquée, simplement un constat tissé autour d’un fil rouge qui réunira les 3 actrices sur la fin du film, celui d’une innovation : lancer une nouvelle poupée, plus proche des caractéristiques modernes de la femme. Et ce fil rouge pousse à la réflexion – la réalisatrice niant pourtant le désir d’intellectualiser son questionnement qu’elle définit non pas comme tel mais comme un constat – autour de cet objet d’admiration : est-ce la poupée qui s’adapte à la femme ou est-ce l’inverse ? Et si le personnage de Marina Foïs donnera son avis lors de la scène finale, pour Katia Lewkowicz, la fin s’interprète différemment :

Dans le steampunk, qui est le thème du festival cette année, y a-t-il cette même place ?

Dans le steampunk, qui est le thème du festival cette année, y a-t-il cette même place ? Dans le court-métrage Cochemare, le 17 octobre, les constructions du féminin et du masculin sont détruites. Est-ce propre au fantastique qui joue avec les normes du monde réel ?

Dans le court-métrage Cochemare, le 17 octobre, les constructions du féminin et du masculin sont détruites. Est-ce propre au fantastique qui joue avec les normes du monde réel ?

Passer à côté de Jeanne Herry et de son premier long métrage serait une erreur. Le pari de ce film est risqué, « casse-gueule » nous dira même la réalisatrice, mais joliment et brillamment relevé. C’est un coup de cœur qui nous frappe lors de la projection. C’est un coup de foudre lors de la rencontre avec les deux professionnelles. Fille de Miou-Miou et de Julien Clerc, Jeanne Herry est une véritable passionnée.

Passer à côté de Jeanne Herry et de son premier long métrage serait une erreur. Le pari de ce film est risqué, « casse-gueule » nous dira même la réalisatrice, mais joliment et brillamment relevé. C’est un coup de cœur qui nous frappe lors de la projection. C’est un coup de foudre lors de la rencontre avec les deux professionnelles. Fille de Miou-Miou et de Julien Clerc, Jeanne Herry est une véritable passionnée. Et sa façon de décrire ses personnages, de leur donner vie, enthousiasme Olivia Côte, son amie depuis 15 ans, sa première lectrice et sans aucun doute une de ses plus grandes fans.

Et sa façon de décrire ses personnages, de leur donner vie, enthousiasme Olivia Côte, son amie depuis 15 ans, sa première lectrice et sans aucun doute une de ses plus grandes fans.

Ce documentaire de vingt-six minutes compile dix années de moments d’intimité de la vie d’Eugénie Bourdeau et de sa fille Lucile, 12 ans, diagnostiquée autiste à 4 ans. À la maison, en région parisienne puis à Avignon, en voiture sur un air de Francis Cabrel, lors d’une fête de la musique où l’enfant danse dans la foule ou bien à l’école, tant de moments de la vie quotidienne capturés par la caméra et le smartphone de cette mère, ancienne scripte pour le cinéma, qui décide, lorsqu’elle se retrouve seule avec Lucile à l’âge de un an de passer à la réalisation afin de filmer celle qu’elle considère comme « passionnante ».

Ce documentaire de vingt-six minutes compile dix années de moments d’intimité de la vie d’Eugénie Bourdeau et de sa fille Lucile, 12 ans, diagnostiquée autiste à 4 ans. À la maison, en région parisienne puis à Avignon, en voiture sur un air de Francis Cabrel, lors d’une fête de la musique où l’enfant danse dans la foule ou bien à l’école, tant de moments de la vie quotidienne capturés par la caméra et le smartphone de cette mère, ancienne scripte pour le cinéma, qui décide, lorsqu’elle se retrouve seule avec Lucile à l’âge de un an de passer à la réalisation afin de filmer celle qu’elle considère comme « passionnante ». En voyant ces images, on ne peut que sentir l’émotion, les moments de joie et d’amour de cette relation fusionnelle entre une mère et sa fille. C’est un documentaire joyeux, lumineux, sur un air du groupe Islandais Sigur Rós, que réalise Eugénie Bourdeau, qui a fait le choix de ne pas intégrer les colères de Lucile au montage par souci d’intimité.

En voyant ces images, on ne peut que sentir l’émotion, les moments de joie et d’amour de cette relation fusionnelle entre une mère et sa fille. C’est un documentaire joyeux, lumineux, sur un air du groupe Islandais Sigur Rós, que réalise Eugénie Bourdeau, qui a fait le choix de ne pas intégrer les colères de Lucile au montage par souci d’intimité.