Célian Ramis

"Dans le documentaire, il y a plus de réalisatrices car il y a moins de budget"

Le 12 février, elle participait, aux côtés de Véronique Le Bris, journaliste et fondatrice du magazine en ligne Cine-Woman, à une table ronde animée par HF Bretagne sur la place des femmes dans le milieu du cinéma, précédée de la projection du film de Clara et Julia Kuperberg Et la femme créa Hollywood. Au Tambour (université Rennes 2), dans le cadre du festival Travelling. L’interview a été diffusée dans le numéro 78 de YEGG (mars 2019), on la retranscrit ici dans sa globalité car le sujet reste, malheureusement, toujours d’actualité.

Le film s’attache à montrer que 1910 – 1920 est une période où les femmes à Hollywood ont de grandes responsabilités et tout d’un coup, plus rien. Que s’est-il passé ?

Je suppose qu’il y a un faisceau assez complexe de causes mais l’essentiel, c’est que l’argent est arrivé. Au départ, le cinéma était un art complètement expérimental, il n’y avait pas d’enjeu financier. C’était plutôt un endroit dans lequel venaient les personnes qui n’avaient pas de travail, c’est-à-dire les femmes, qui n’arrivaient pas à être embauchées ailleurs. C’est quand les industriels ont commencé à s’intéresser au cinéma et donc à y mettre de l’argent que l’enjeu a été modifié. Ce n’était plus seulement un enjeu de création mais c’était également un enjeu économique et c’est là que les hommes sont arrivés et ont pris le pouvoir. Ce qui est assez symptomatique – alors là je m’avance peut-être un peu – de plein d’autres domaines, comme les sciences par exemple.

Il y a un autre mouvement dans les années 80. Il y a des femmes réalisatrices et finalement ça ne perdure pas…

Alors, c’est pas comme ça que je voyais le truc. Si on prend les différents genres définis par le Centre National du Cinéma et de l’image animée (la fiction, le documentaire et l’animation), évidemment, il y a plus de femmes réalisatrices aujourd’hui. Mais le genre où il y en a le plus, c’est le documentaire. C’est le genre le plus pauvre. Avec les plus petits budgets.

Si on regarde en animation – je n’ai pas de chiffre précis mais on en a parlé pendant la table ronde - il semblerait qu’il y ait pas mal de femmes qui font des courts-métrages, qui sont sur des choses plus expérimentales où il n’y a pas beaucoup d’argent, mais sur le long-métrage, il n’y a quasiment pas de femmes. Peut-être une ou deux. Le passage au long-métrage ne se fait que pour les hommes alors qu’il y a pas mal de femmes en anim’ au départ.

Là, c’est pareil, c’est l’arrivée de l’argent, le fait que d’un coup l’enjeu économique est fort et donc les hommes prennent le pouvoir.

Comme si une femme ne pouvait pas gérer un budget trop élevé, n’avait pas les épaules, l’ambition, la capacité à en avoir la prétention. Je crois beaucoup à la manière dont on est éduquées… Peut-être que la génération qui arrive va se comporter différemment. J’ai tendance à vouloir être optimiste.

Je dévie un peu mais la dernière fois pendant la rencontre, il y avait quelques rangées d’étudiantes qui avaient l’air d’être assez engagées. Moi, j’ai fait des études de cinéma et j’ai strictement jamais entendu parler de ces femmes. Jamais, jamais. Alors que j’avais un prof de cinéma absolument merveilleux, qui était un ponte de l’histoire du cinéma, et je n’ai jamais entendu parler de ces femmes.

Et il y avait des jeunes filles qui disaient à la rencontre qu’elles avaient eu un cours, pas par l’histoire du cinéma mais par la sociologie je crois, par une prof qui venait d’arriver à la fac, où elles ont découvert tout ce pan de création du début d’Hollywood. Là, récemment. Alors je me dis que ça bouge. Et je me dis que si elles ont, elles, cette connaissance-là, elles auront probablement un rapport différent à la transmission.

Vous avez évoqué l’éducation, la manière dont on intègre des attitudes, comportements, etc. Le film montre les processus d’invisibilisation. Montre-t-il également les freins qu’ont les femmes à accéder à tous les postes ?

Alors le film est vraiment sur l’invisibilisation, sur ce processus qui est quasiment un rapt. C’est vraiment incroyable… C’est tellement gros… Après, on continue dans l’histoire du cinéma, l’histoire du studio, le fait qu’il n’y ait plus de productrices (il y en a juste une), qu’il n’y ait qu’une seule femme à avoir eu un Oscar… Il n’y a jamais eu autant de femmes à faire du cinéma qu’à cette époque ! C’est quand même incroyable ! Aujourd’hui encore il y en a beaucoup moins qu’à cette époque. Il y aurait pu avoir un creux et après ça remonte tranquillement avec les années 70, avec les luttes pour l’égalité. Non, jamais on est revenues à ce niveau.

Pourquoi, alors ? Comme vous dites, il y a eu de nombreuses luttes féministes. Pourquoi le milieu du cinéma n’a pas été investi par ces questions-là comme aujourd’hui il commence à s’investir dans ces luttes ?

Je crois vraiment que c’est l’argent qui explique tout ça. Et aussi, comme je le disais tout à l’heure, je crois beaucoup qu’on intègre dans la manière dans laquelle on est éduquées et dans toutes les choses inconscientes qui sont du coup difficiles à débusquer… Il s’agit pas de dire que tous les parents d’une génération ou d’une autre sont coupables ou pas, ce sont des choses qui sont très souterraines, qui se transmettent de manière souterraine.

Dans mon milieu, dans les gens qui sont autour de moi, mes collègues, dans ce que je connais et ce que je vis moi aussi, je suis absolument sure que nous les femmes on négocie quasiment jamais nos salaires. Et que les hommes les négocient. Pas parce qu’ils sont des gros requins et que nous on est nulles. Mais parce qu’ils ont l’habitude de négocier pour être payés à leur juste valeur et ils ont la prétention, au sens très positif du terme, de négocier.

Et nous, je crois vraiment, qu’on négocie peu ou pas. Je sais pas si on peut faire des généralités ou pas mais je crois qu’on a intégré quelque chose de l’ordre du ‘faut pas trop déranger, faut être sage, être appliquée, bien travailler’. C’est un peu cliché de dire ça mais c’est encore à l’œuvre. En tout cas dans ma génération. J’espère vraiment très sincèrement que ça diminue voire que ça disparaisse. Mais prétendre, avoir de l’ambition, se dire qu’on a envie de faire un truc… Ce sont des choses que les hommes font plus facilement que les femmes. Ils vont plus facilement vers des trucs ambitieux, avec une espèce de panache.

Des femmes peuvent le faire, évidemment ça existe. Mais si on le fait, je pense que ça nous coûte plus. La question de la légitimité, les femmes se la posent beaucoup plus que les hommes. Après, je pense aussi qu’il y a une histoire vraiment d’argent et de pouvoir. Parce que tant qu’il y aura principalement, et là je peux le dire très concrètement, des hommes de 50 – 60 ans à tous les postes, enfin à beaucoup de postes qui sont des lieux de pouvoir, c’est logique qu’il y ait une vision plus masculine des choses.

Un exemple très concret : il y a eu récemment une table ronde de travail sur des questions très importantes, sur l’audiovisuel public (la réforme de l’audiovisuel c’est hyper important pour nous), avec des enjeux très forts. Autour de cette table, il y avait une dizaine de personnes. Des gens à des postes importants de décision. Il y avait notamment France 3, plusieurs directeurs de France 3 région, des directeurs de la SCAM, les dirigeants des services culturels de la région et un modérateur. Donc une dizaine de personnes qui étaient tous des hommes de 50 – 60 ans et une femme qui venait représenter son directeur.

C’est symptomatique ! Ça n’enlève rien à leur valeur, ce sont des gens qui sont intéressants, comme partout, il y a des gens avec qui tu es d’accord, pas d’accord, que tu trouves brillants, d’autres pas intéressants, etc. Mais il n’empêche que ce sont tous des hommes. C’est très symptomatique à notre époque. Ça commence à changer mais ça prend du temps.

C’est peut-être compliqué de faire bouger les choses quand les femmes sont réalisatrices mais qu’on sait que ce sont elles qui ont les plus petits budgets. On dit que les femmes sont souvent plus dans un cinéma indépendant. Elles ne sont pas à la tête des blockbusters, des productions, etc.

Ah non non non c’est vrai. A la SCAM, il y a un exemple sur les chiffres. Ils datent de 2014 – 2015 mais doivent probablement être assez actuels, même si ça pousse à la SCAM, avec un CA qui est en train de se féminiser. Mais, à la SCAM, il y a 35% de femmes sur presque 30 000 adhérents.

Ah non non non c’est vrai. A la SCAM, il y a un exemple sur les chiffres. Ils datent de 2014 – 2015 mais doivent probablement être assez actuels, même si ça pousse à la SCAM, avec un CA qui est en train de se féminiser. Mais, à la SCAM, il y a 35% de femmes sur presque 30 000 adhérents.

Si tu regardes dans la tranche des moins de 30 ans, il y a plus de 50% de femmes. Entre 30 et 40 ans, tu baisses à 48% de femmes. Après 40 ans, c’est à 37%. Après 50 ans, c’est 30%. Et après 60, c’est 25%. C’est quand même assez vertigineux comme chute. Il y a plus de 75% des plus de 50 ans à la SCAM qui sont des hommes.

Pour voir l’ampleur du truc, j’explique comment fonctionne la SCAM : tu as des grades. Quand tu arrives, tu es adhérent. Ensuite, en fonction du nombre d’heures de film que tu fais, tu montes en grade. Tu deviens sociétaire stagiaire, puis tu deviens sociétaire. Chaque grade a un nombre de voix différent à l’assemblée générale. Donc évidemment, plus tu es vieux, plus tu as fait des films, plus t’as une voix. Par définition, il y a moins de femmes qui sont sociétaires.

Evidemment, il y a une autre raison à ça, c’est la question des enfants. Moi je tiens à ce que l’on oublie pas ça. Des fois, on a tendance à oublier de parler de ça dans le milieu culturel parce que le milieu culturel il aime à penser qu’il est plus évolué que les autres de ce côté-là, du côté de la répartition des tâches, alors que c’est archi faux. En réalité, il est peut-être plus évolué en terme de répartition des tâches avant que les enfants arrivent.

Mais après… Quand tu veux faire des films, il faut que tu t’en ailles, tu dois pouvoir partir en repérage, en tournage. Comme quand tu veux prendre des responsabilités dans n’importe quel métier et que tu rentres tard parce que tu as des réunions, etc. Ça reste compliqué. Si tu es avec quelqu’un et que c’est toi qui prend le plus en charge l’organisation de la famille, tu ne peux pas partir trois semaines en tournage et ça c’est quand même une clé !

On entend de plus en plus en interview les actrices dirent qu’elles viennent d’avoir des enfants et qu’elles partent en tournage avec les enfants. Par contre, on n’entend pas les acteurs dirent qu’ils partent en tournage avec les bébés…

Ouais et puis on entend des actrices qui sont à un niveau hyper élevé, qui peuvent avoir des nounous avec elles. Une technicienne son, une cheffe op’, une réalisatrice qui fait plutôt du documentaire, je peux te dire qu’il y aura pas de nounou, pas de budget pour ça.

Soit tu as quelqu’un d’autre qui peut assurer quand t’es pas là, soit t’as pas et t’as pas de solution. Moi, je me rappellerais toujours - et ça c’est arrivé à plein de femmes quelque soit leur milieu et leur travail – le premier festival où je suis allée après avoir eu ma première fille, un copain m’a dit ‘bah alors, qu’est-ce que t’as fait de ta fille ?’. Je suis absolument sure que personne n’a dit ça au père de ma fille quand il est sorti pour la première fois.

C’est comme la question posée aux femmes en politique, la fameuse ‘Qui va s’occuper des enfants ?’…

Ouais c’est exactement ça. Et je pense que c’est important de le redire. Y a une espèce d’impression que c’est fait mais en fait non c’est pas du tout fait et ça reste une plaie. Ça et l’argent.

Ce qui est hallucinant et que j’ai découvert en préparant la table ronde c’est qu’il y a 46% d’écart de salaire entre réalisateurs et réalisatrices. 46% ! C’est vachement plus que la moyenne nationale !

Ce qui ne veut pas dire que moi je gagne 46% de moins que mes collègues qui font des films à peu près sur les mêmes territoires que moi, avec à peu près les mêmes budgets que moi. C’est sur l’ensemble. Vu que les gros budgets vont aux hommes, ça crée une différence énorme. Ce qui crée une différence aussi énorme, c’est le fait qu’on ne confie pas à une femme des gros budgets. 46% c’est dingo !

Ça c’est en France. Depuis l’affaire Weinstein, forcément, on entend plus de choses. Notamment sur les violences sexuelles, et plus largement sur ce rapport de domination effectué par ces hommes âgés qui ont quasiment toujours été là, qui ont de l’influence. Les actrices américaines et anglaises commencent à parler. On pense à Meryl Streep, qui n’a pas attendu cette affaire pour faire des discours sur l’égalité, à Emma Watson, à Kate Winslet, etc. Il y a maintenant Time’s Up. En France, ça peine un peu… Qu’est –ce qu’on peut dire sur la situation en France ?

À l’échelle de la fiction, je ne sais pas. Je ne comprends pas vraiment pourquoi on n’a pas le même phénomène. Est-ce que c’est lié – et ce serait affreux – à ce côté culture française, dragueur, comme on dit avec les italiens, le côté européen, latin, qui n’est pas du tout la même culture qu’aux Etats-Unis où il y a plus de puritanisme ? Ce serait lié à ce côté latin où il y aurait une acceptation plus grande du truc, intégré encore une fois par les hommes et les femmes ? Est-ce que la question financière est la même aux Etats-Unis et en France ?

En tout cas ce qui est sûr c’est que s’il y avait pas, j’ai l’impression, ce déséquilibre économique aussi grand, les femmes seraient probablement moins à la merci d’un homme. Il y a une histoire de pouvoir. Les hommes qui dominent les femmes et qui leur font subir des agressions sexuelles, des agressions, des humiliations, c’est parce qu’ils ont le pouvoir. S’ils avaient en face une femme qui avait le même pouvoir économique qu’eux, donc qui pourrait quitter la table sans prendre le risque de se faire virer ou autre, peut-être que ça changerait la donne.

La question de l’argent, c’est une clé ! Si ta survie économique dépend d’un homme, il a du pouvoir sur toi. Si ta survie économique ne dépend que de toi, que l’homme a le même niveau que toi, ça se rééquilibre. C’est comme dans un couple. S’il y a une grande différence de pouvoir économique et que ça ne se passe pas bien, y en a un qui tient l’autre, éventuellement. Si tu as une égalité de pouvoir, chacun est libre. Mine de rien, c’est vachement important.

En France, les réalisatrices commencent à parler de la question budgétaire mais leur parole reste remise en cause, ou en tout cas est minimisée. Et les actrices parlent plus des rôles qu’elles vont avoir. Ou ne pas avoir justement. Parce qu’elles vont disparaître après 40 – 50 ans… Elles dénoncent moins des inégalités en profondeur dans le milieu du cinéma. Parce qu’en même temps, on sait qu’elles sont face à une plus grande majorité de réalisateurs qui eux ont une vision masculine de la société.

Oui, elles ont souvent des rôles aussi qui sont en lien avec un homme. Aux César, si tu regardes la liste des nommé-e-s, en sortant des catégories qui sont genrées (meilleur comédien, meilleure comédienne…), les meilleurs films et les meilleurs réalisateurs – qui sont les catégories les plus prestigieuses – il y a peu de femmes. Il y a une seule femme meilleure réal’, c’est Tonie Marshall. Là pour les César 2019, sur 6 ou 7 personnes, il y a une seule femme, pour le film Pupilles, c’est Jeanne Herry. Et c’est une histoire liée à la maternité… Après, si tu regardes les autres catégories, tu as envie de chialer…

Justement, Véronique Le Bris avec qui vous étiez lors de la table ronde, a créé le prix Alice Guy !

Oui, c’est vachement bien ! C’est vachement bien que le prix soit remis le jour des César, c’est un vrai symbole. C’est je pense son intention d’interpeler sur la quasi absence des femmes dans les cérémonies comme les César. Le prix Alice Guy, c’est une belle compétition, c’est un jury chouette. Et puis le chouette nom de cette femme, dont je n’avais jamais entendu parler, qui a tout appris à Méliès. C’est quand même fou ça ! Elle a fait 400 films, des films complètement fous, avant-gardistes et personne ne les connaît. C’est incroyable !

C’est le propos du film Et la femme créa Hollywood, de montrer que les femmes étaient à l’avant-garde d’Hollywood, qu’elles ont créé ce langage cinématographique que les hommes utilisent aujourd’hui encore. Elles ont été bannies de l’histoire…

Complètement !

Il y a un mouvement aujourd’hui de réhabilitation des femmes dans l’histoire, le film s’inscrit dans ce mouvement.

Oui c’est vrai. On relit l’histoire à l’aune de cette donnée-là, d’invisibilisation qui a été forte. Même dans le milieu scientifique, il y a des tas de femmes qui ont été oubliées de l’histoire alors qu’elles ont fait des découvertes. C’est le même principe. J’imagine que dès que l’argent est arrivé, on a écarté les femmes. C’est un mouvement qui se fait parallèlement dans plein de secteurs.

Si on reprend ce dont on parlait sur les catégories genrées, on voit dans le cinéma, que si on prend l’animation, on va avoir pas mal de femmes. Qu’en est-il dans le documentaire ?

Dans le documentaire, il y a beaucoup plus de femmes. Je n’ai pas de statistiques mais ça se voit à vue de nez. Dans le documentaire, il y a plus de femmes réalisatrices, de femmes productrices, mais c’est parce qu’il y a moins de budget. À un moment je me suis demandée si c’était pas aussi le côté ‘documentaire, c’est le regard sur le monde, la production de discours, le partage’ et donc ce serait l’apanage des femmes.

Mais on en a parlé avec Véronique Le Bris la dernière fois et elle me disait que non, c’était uniquement l’argent. La raison principale serait vraiment le manque de budget. Et même en documentaire, quand on parle de grosse collection, de série prestigieuse, de prime time, ce sont les hommes qui ont la majorité des budgets. Même dans les endroits avec plus de femmes, on n’arrive pas à passer le cap.

Et vous ne sentez pas de mouvement qui s’organise avec des femmes ?

Si, si, il y en a. Dans l’animation, il y a un collectif qui s’appelle Les femmes s’animent, qui réfléchit, qui travaille et qui produit des choses intéressantes sur des conférences, des études, sur la question de l’héroïne, qu’est-ce qu’on propose pour les enfants, etc. Il y a ça mais à d’autres endroits, il y a d’autres choses. Dans HF Bretagne, qui a organisé la table ronde et qui travaille sur la question de l’égalité dans la culture, il est question de créer un sous groupe Cinéma. Ça s’organise.

Et puis il y a des choses aussi qui se passent au niveau des institutions. Depuis le 1erjanvier, il y a des nouvelles règles au CNC qui sont purement écrites pour pallier à l’inégalité entre les hommes et les femmes. C’est-à-dire qu’il y aura des bonus quand tu demanderas une subvention au CNC s’il y a une majorité de femmes au poste d’encadrant. C’est intéressant parce que ce n’est pas une histoire de quotas qui est compliquée. Parce qu’on a pas forcément envie d’être aidées parce qu’on est des femmes mais parce que les projets sont intéressants et qu’on a du talent.

Là, avec ce bonus, on essaye de pallier avec cette inégalité de base qui existe. D’autres mesures ont été prises par le CNC donc je pense que ça bouge. J’ai envie d’être optimiste. Mais c’est sur des choses vraiment profondes que c’est lent et donc comme toutes les choses qui sont liées à des collectifs la loi aide à faire avancer les choses.

Il faudrait que les films passent au test de Bechdel pour attribuer les budgets…

C’est ça ! L’autre truc aussi c’est que parmi ces nouvelles règles, les manifestations et les structures qui seront aidées par le CNC devront prouver la parité. Dans un festival aidé par le CNC par exemple, le comité de sélection devra justifier de la parité. C’est vachement intéressant ça aussi je trouve. Le festival de Berlin a pour la première fois eu une politique volontariste dans leur comité de sélection. Ils étaient à 40% et quelques de films réalisés par des femmes contre 17% l’année dernière.

Et je pense qu’ils vont être suivis. C’est un très gros festival et ils ont beaucoup communiqué là dessus. Après c’est une espèce de mode, mais tant mieux, allons-y, surfons dessus sans vergogne. Parce que ça va s’ancrer et puis à un moment plus personne n’en parlera parce que ce sera naturel. J’espère.

Encore une chose, quand je bossais à Vivement lundi !, il y avait une femme qui faisait de l’animation et une femme qui faisait du docu. Je pense pas qu’il y avait d’autres femmes, produites par Vivement lundi !, ou peut-être des co-réalisatrices. Aujourd’hui, il y en a plein ! Plein de jeunes femmes notamment. Qui font de l’animation. Et en docs aussi. J’en ai discuté avec eux justement. Et Aurélie Angebault, de Vivement lundi !, fait parti des Femmes s’animent. Elle me disait que ce n’est pas partout pareil en France. Loin de là. Ça bouge mais pas partout, pas aux mêmes vitesses.

Ainsi, elle peut présenter au public une vision non manichéenne de cette histoire vraie, adaptée pour le cinéma, et non simpliste. Avec un homme bien sous tout rapport, enfermé dans son mensonge, qui n’apportera aucune explication sur son addiction à la cocaïne et fera tout pour s’en sortir seul. Et une femme droite dans ses bottes qui va entrer dans le mensonge sans vraiment le vouloir, sans se considérer comme une victime.

Ainsi, elle peut présenter au public une vision non manichéenne de cette histoire vraie, adaptée pour le cinéma, et non simpliste. Avec un homme bien sous tout rapport, enfermé dans son mensonge, qui n’apportera aucune explication sur son addiction à la cocaïne et fera tout pour s’en sortir seul. Et une femme droite dans ses bottes qui va entrer dans le mensonge sans vraiment le vouloir, sans se considérer comme une victime.

Lazzaro, c’est un simple d’esprit qu’elle refuse de juger. C’est un saint de la religion du « nous », les humains. Si son film est plein de grâce, emprunt de références bibliques et de spiritualité, il n’en est pas moins très cartésien et réaliste. Hors du temps et de la civilisation, les paysan-ne-s de l’Inviolata, hameau rural du centre de l’Italie, travaillent à la solde de la marquise, réduit-e-s en esclavage, sans en avoir conscience.

Lazzaro, c’est un simple d’esprit qu’elle refuse de juger. C’est un saint de la religion du « nous », les humains. Si son film est plein de grâce, emprunt de références bibliques et de spiritualité, il n’en est pas moins très cartésien et réaliste. Hors du temps et de la civilisation, les paysan-ne-s de l’Inviolata, hameau rural du centre de l’Italie, travaillent à la solde de la marquise, réduit-e-s en esclavage, sans en avoir conscience.

Créé en 1921 aux Etats-Unis par Susan Noël, le club services féminin Soroptimist International est aujourd’hui une ONG présente dans 123 pays, réunissant 76 000 femmes dans 3000 clubs locaux. Celui de Rennes a fêté cette année, en octobre, ses 60 ans et compte une vingtaine de membres, dignes héritières de la fondatrice et des pionnières.

Créé en 1921 aux Etats-Unis par Susan Noël, le club services féminin Soroptimist International est aujourd’hui une ONG présente dans 123 pays, réunissant 76 000 femmes dans 3000 clubs locaux. Celui de Rennes a fêté cette année, en octobre, ses 60 ans et compte une vingtaine de membres, dignes héritières de la fondatrice et des pionnières. Le chemin va être long et éprouvant. Des opérations, il y en aura d’autres, tout comme les séances de chimio et de radiothérapie. « J’y allais toujours très colorée. Je suis comme ça. Et je suis partie du principe qu’il fallait garder mon sourire. La vie ne m’a pas épargnée, je sais ce que c’est la vie, il y a toujours des bons côtés. Dans ma vie, j’ai eu la chance de trouver des portes ouvertes. », signale-t-elle.

Le chemin va être long et éprouvant. Des opérations, il y en aura d’autres, tout comme les séances de chimio et de radiothérapie. « J’y allais toujours très colorée. Je suis comme ça. Et je suis partie du principe qu’il fallait garder mon sourire. La vie ne m’a pas épargnée, je sais ce que c’est la vie, il y a toujours des bons côtés. Dans ma vie, j’ai eu la chance de trouver des portes ouvertes. », signale-t-elle.

Elle va alors se documenter et rencontrer les travailleurs sociaux de Brest afin de constituer une matière réelle et réaliste, dans laquelle elle voit « des enjeux de fiction, le côté romanesque de la vie, de beaux personnages et une belle histoire. »

Elle va alors se documenter et rencontrer les travailleurs sociaux de Brest afin de constituer une matière réelle et réaliste, dans laquelle elle voit « des enjeux de fiction, le côté romanesque de la vie, de beaux personnages et une belle histoire. » Elle le dit elle-même : dans un endroit dur, de l’accouchement sous X à l’adoption, il y a des endroits d’espoir. Pupille fait du bien. Au-delà de la bienveillance qui caractérise la relation qu’entretient la réalisatrice avec ses personnages, Jeanne Herry a aussi la particularité de saisir avec subtilité la finesse des non dits.

Elle le dit elle-même : dans un endroit dur, de l’accouchement sous X à l’adoption, il y a des endroits d’espoir. Pupille fait du bien. Au-delà de la bienveillance qui caractérise la relation qu’entretient la réalisatrice avec ses personnages, Jeanne Herry a aussi la particularité de saisir avec subtilité la finesse des non dits.

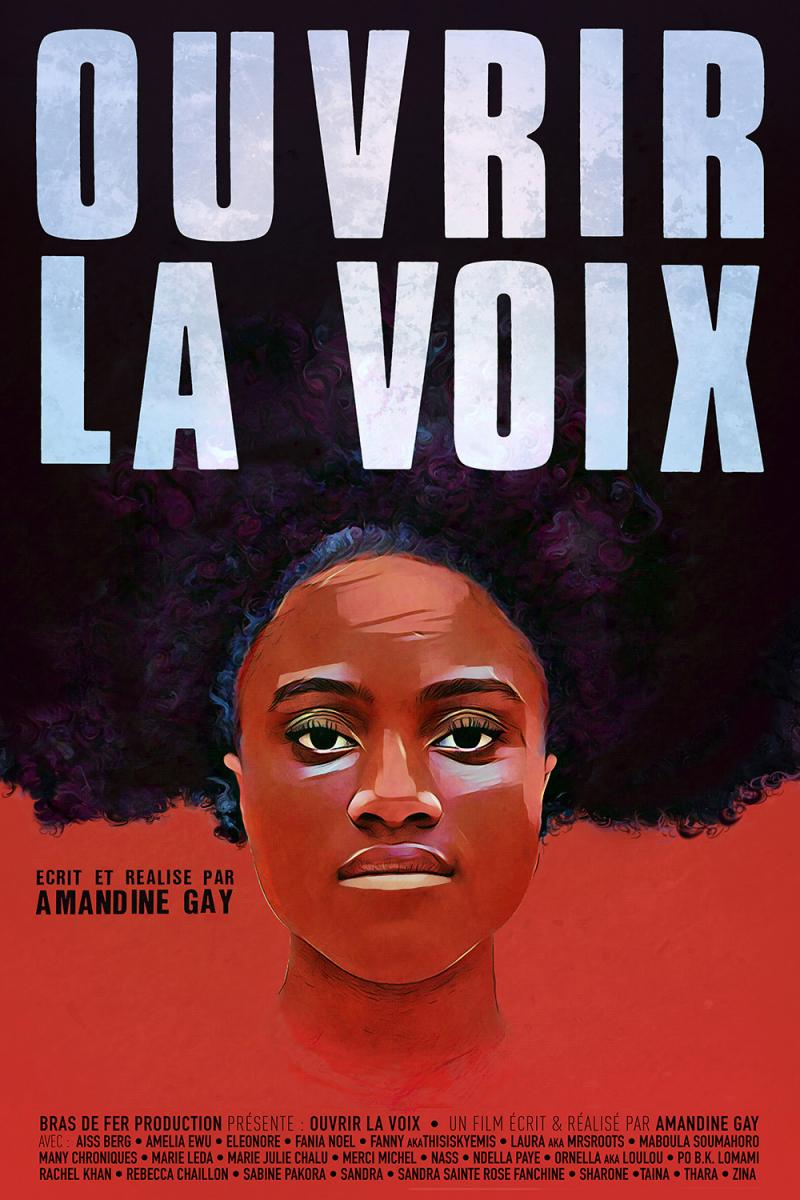

Elles sont 24 femmes noires vivant en France ou en Belgique à témoigner et à ajouter leur voix à celle de la réalisatrice Amandine gay, dont le visage n’apparaît pas à l’écran. Leurs parcours sont différents. Mais leurs vécus se croisent et se ressemblent, vivant des discriminations liées à leur sexe et leur genre et à leurs origines, réelles ou supposées, et les stéréotypes racistes qui perdurent dans une société qui refuse de traiter avec son passé colonialiste.

Elles sont 24 femmes noires vivant en France ou en Belgique à témoigner et à ajouter leur voix à celle de la réalisatrice Amandine gay, dont le visage n’apparaît pas à l’écran. Leurs parcours sont différents. Mais leurs vécus se croisent et se ressemblent, vivant des discriminations liées à leur sexe et leur genre et à leurs origines, réelles ou supposées, et les stéréotypes racistes qui perdurent dans une société qui refuse de traiter avec son passé colonialiste.

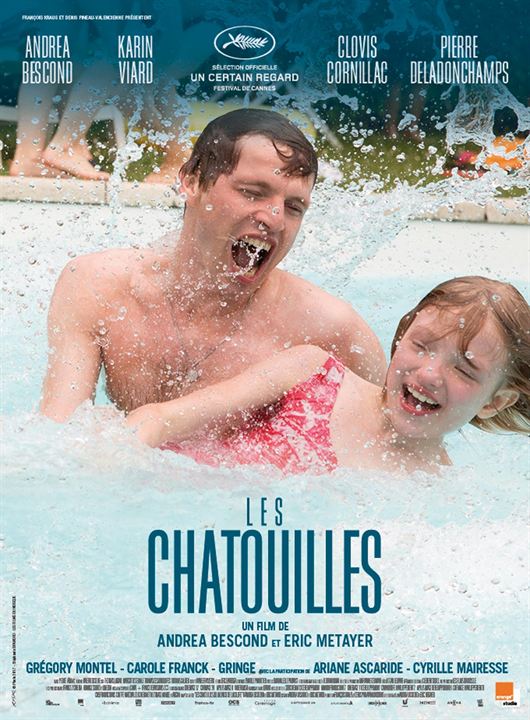

« En fait, on a voulu mettre la psy dans la position du spectateur. À un moment, d’ailleurs, Odette lui demande si ça va, à la fin d’une séance. Pour placer la psy dans le même regard que le public. Dans les faits, je pense que peu de thérapeutes sont formés à recevoir ce type de victimes. Il n’y a pas beaucoup de formation sur les violences sexuelles. Le film traite aussi des maladresses que l’on peut avoir dans ces cas-là. Même avec de la bienveillance, on commet des maladresses, ce n’est pas encore suffisant. », précise Eric Métayer, qui co-réalise le long-métrage.

« En fait, on a voulu mettre la psy dans la position du spectateur. À un moment, d’ailleurs, Odette lui demande si ça va, à la fin d’une séance. Pour placer la psy dans le même regard que le public. Dans les faits, je pense que peu de thérapeutes sont formés à recevoir ce type de victimes. Il n’y a pas beaucoup de formation sur les violences sexuelles. Le film traite aussi des maladresses que l’on peut avoir dans ces cas-là. Même avec de la bienveillance, on commet des maladresses, ce n’est pas encore suffisant. », précise Eric Métayer, qui co-réalise le long-métrage.

Dans le film, elles viennent de milieux différents, de professions différentes, de villes différentes et pourtant, elles ont toutes réalisé qu’elles étaient noires par la force des choses. Parce qu’on leur a fait sentir qu’elles n’étaient pas comme les autres. On leur a touché les cheveux sans demander leur accord, on leur reproche leur communautarisme dès qu’elles trainent avec d’autres personnes noires – sans que jamais ne soit fait le même reproche aux groupes réunissant exclusivement des personnes blanches – ou encore on leur a dit dès la puberté qu’elles étaient des tigresses, des sauvages au lit.

Dans le film, elles viennent de milieux différents, de professions différentes, de villes différentes et pourtant, elles ont toutes réalisé qu’elles étaient noires par la force des choses. Parce qu’on leur a fait sentir qu’elles n’étaient pas comme les autres. On leur a touché les cheveux sans demander leur accord, on leur reproche leur communautarisme dès qu’elles trainent avec d’autres personnes noires – sans que jamais ne soit fait le même reproche aux groupes réunissant exclusivement des personnes blanches – ou encore on leur a dit dès la puberté qu’elles étaient des tigresses, des sauvages au lit.

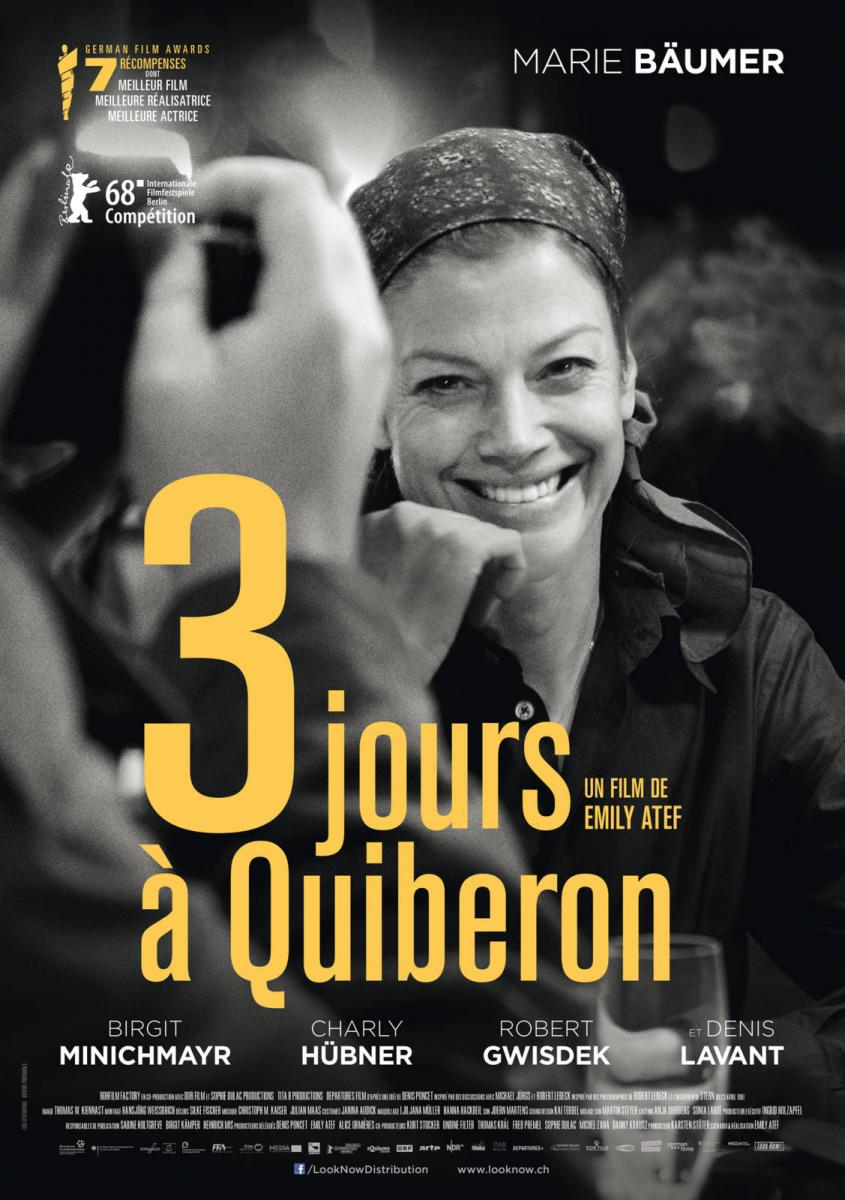

La ressemblance entre Marie Baümer (dans le physique et le talent) et Romy Schneider est frappante. Et c’est d’ailleurs ce qui a motivé Emily Atef, dont le projet lui a été proposé par le producteur français Denis Poncet, ami de l’actrice allemande Marie Baümer.

La ressemblance entre Marie Baümer (dans le physique et le talent) et Romy Schneider est frappante. Et c’est d’ailleurs ce qui a motivé Emily Atef, dont le projet lui a été proposé par le producteur français Denis Poncet, ami de l’actrice allemande Marie Baümer.

« C’est vrai que nous sommes habitué-e-s à un certain type de personnages pour les femmes, réduites à une facette, à une fonction. Vous connaissez le test de Bechdel (du nom de Alison Bechdel, il vise à démontrer par trois questions que les œuvres artistiques - type cinéma, littérature, théâtre – sont centrées sur le genre masculin, ndlr) ? Bah il le passe carrément pour une fois ! Là, elles ont une grosse évolution, chacune un prénom et ne se définissent pas que par un homme ! », souligne l’humoriste et comédienne, Camille Chamoux.

« C’est vrai que nous sommes habitué-e-s à un certain type de personnages pour les femmes, réduites à une facette, à une fonction. Vous connaissez le test de Bechdel (du nom de Alison Bechdel, il vise à démontrer par trois questions que les œuvres artistiques - type cinéma, littérature, théâtre – sont centrées sur le genre masculin, ndlr) ? Bah il le passe carrément pour une fois ! Là, elles ont une grosse évolution, chacune un prénom et ne se définissent pas que par un homme ! », souligne l’humoriste et comédienne, Camille Chamoux.