Célian Ramis

Carmen, opéra féministe et engagé

Trois actes, trois lieux. Un opéra itinérant, dans l’espace public et résolument engagé et féministe. C’est la proposition de la metteuse en scène Jeanne Desoubeaux qui dépoussière la plus célèbre œuvre de Bizet, Carmen, et interroge notre rapport aux violences masculines.

Si l’opéra revêt une connotation bourgeoise, ici, il n’en est rien. Au contraire, l’esprit folklorique et populaire cueille le public qui profite directement dans l’espace public des airs très connus, et festifs de Carmen, et déambule aux côtés de l’orchestre dans les trois lieux choisis pour représenter le parvis de la manufacture du tabac, la taverne et la corrida. L’esthétique est léchée, l’air d’une soirée de juillet agréable et l’ambiance, conviviale. Le decorum nous plonge dans une aventure trépidante dans laquelle les spectateur-ices se trouvent au cœur de l’action.

UN PUBLIC IMMERGÉ

Et c’est précisément là où Jeanne Desoubeaux et la compagnie Maurice et les autres veulent nous amener. Par le dispositif itinérant proposé, les spectateur-ices deviennent aussi des témoins dont la participation est presque aussi centrale que le propos. Et celui que la metteuse en scène développe et déploie est habile et finement travaillé. « Dans le livret original, ce n’est pas bourgeois. Ni les personnages ni les lieux. Immerger le public permet d’instaurer une proximité qui fait que l’émotion advient forcément », souligne-t-elle.

Et c’est précisément là où Jeanne Desoubeaux et la compagnie Maurice et les autres veulent nous amener. Par le dispositif itinérant proposé, les spectateur-ices deviennent aussi des témoins dont la participation est presque aussi centrale que le propos. Et celui que la metteuse en scène développe et déploie est habile et finement travaillé. « Dans le livret original, ce n’est pas bourgeois. Ni les personnages ni les lieux. Immerger le public permet d’instaurer une proximité qui fait que l’émotion advient forcément », souligne-t-elle.

Scène inédite créée de toute pièce par la metteuse en scène, l’introduction met les pieds dans le plat avec une initiation à dire non. « Vous avez le droit de ne pas être d’accord avec un geste ! », nous signale-t-on d’entrée de jeu. Par exemple, en réaction à une main sur la cuisse – sans consentement – on pourra crier « à hauteur de la violence du geste déplacé ». Et surtout, « on ne s’excuse pas ! » Les deux cantatrices rappellent les chiffres : un viol ou une tentative de viol toutes les 2’30 et un féminicide tous les 3 jours.

BOUSCULER NOS IMAGINAIRES

Elles enchainent avec des simulations d’agressions échouées, démontrant l’importance – pour changer nos imaginaires collectifs - de partager des scénarios ratés, soit des situations dans lesquelles les victimes ont mis en place des stratégies – redonnant ainsi du pouvoir d’agir aux concerné-es. Face au harcèlement de rue avec insultes, elles caquètent, provoquant les rires d’un public qui se lève pour expérimenter et pratiquer. « On ne se focalise pas sur ce que va faire l’agresseur mais sur ce que nous on va lui faire. Et pour ça, il faut savoir où viser : les yeux, les oreilles, les parties intimes… J’attrape, je tourne, je tire », ordonnent-elles. Le public, hilare, s’exécute.

Malgré une entrée en matière ludique, le message est glaçant et alors que retentissent piano, violoncelle, hautbois ou encore trompette, les soldats imposent leur rythme militaire et leur présence pesante. Les Halles en commun se transforment en parvis de manufacture de tabac, et rapidement en théâtre des violences masculines. Ici, les soldats performent la virilité et la domination des hommes sur les femmes. Et Carmen, libre et sauvage, est assimilée à la séductrice, la tentatrice, la sorcière. Accusée de provoquer la bagarre, insultée et arrêtée, elle prône la légitime défense et en rappelle les critères avant de s’enfuir, aidée par Don José, brigadier sous le charme de la bohémienne et finalement incarcéré pour son geste.

AUX PREMIÈRES LOGES DE LA MISE À MORT

AUX PREMIÈRES LOGES DE LA MISE À MORT

Après une marche encadrée par l’orchestre, c’est aux Cartoucheries, à quelques pas de là, que la fête se poursuit dans un bal populaire où danses et chants se mêlent aux rires et aux effluves de l’alcool qui coule à flot. L’arrivée de José, sorti de prison et dégradé, gâte les festivités quand, à l’appel des clairons, celui-ci se précipite vers la caserne. Une dispute avec Carmen éclate. Il la gifle. Le conflit tourne autour de la notion de liberté pour elle, la notion de loyauté pour lui. Ce sont là les prémices des violences d’un homme qui ne supporte pas d’être rejeté. Elle le quitte, il la tue. Le slogan militant figure en sous-titre de l’opéra de Jeanne Desoubeaux.

De retour vers les Halles en commun, les spectateur-ices savent d’avance que le dernier acte sera macabre. Toutefois, la curiosité – ou peut-être le voyeurisme - l’emporte et le public s’engouffre dans le hangar pour assister à la corrida finale et fatale. Carmen trône au centre de l’arène. La proximité avec l’action est dérangeante, les tambours, mortifères. Tou-tes les comédien-nes sont réuni-es autour pour l’entrée du toréador, qui a désormais gagné le cœur de la cigaretière. « Vous êtes aux premières loges pour la mise à mort ! », lance-t-il, ajoutant de la tension au drame à venir, Don José rodant dans l’assemblée.

NE PAS OUBLIER

L’intensité du parallèle entre la corrida, visibilisée au centre de l’arène par le toréador ensanglanté, et le féminicide, mimée en marge de la scène, est saisissante. La musique, prenante. Les souffles, coupés. Les visages, tiraillés entre l’horreur de l’action et la gêne. On détourne le regard. On attend en silence. Don José avoue le meurtre et demande à être arrêté, les mains recouvertes de sang. Absence totale de réaction. Faut-il se lever et l’interpeler ? Sommes-nous complices ? Avons-nous cautionné les violences et le féminicide ? Y avons-nous même participé ? Le temps nous est donné mais rien ne se passe. Il s’enfuit. On reste abasourdi-es. Le malaise est total. « Nous avons apporté un geste musical nécessaire, on ne plaque pas l’accord final de Carmen, qui est très joyeux et qui donne envie de se lever et d’applaudir à tout rompre. On ne soutient pas Don José ! », précise Jeanne Desoubeaux.

L’intensité du parallèle entre la corrida, visibilisée au centre de l’arène par le toréador ensanglanté, et le féminicide, mimée en marge de la scène, est saisissante. La musique, prenante. Les souffles, coupés. Les visages, tiraillés entre l’horreur de l’action et la gêne. On détourne le regard. On attend en silence. Don José avoue le meurtre et demande à être arrêté, les mains recouvertes de sang. Absence totale de réaction. Faut-il se lever et l’interpeler ? Sommes-nous complices ? Avons-nous cautionné les violences et le féminicide ? Y avons-nous même participé ? Le temps nous est donné mais rien ne se passe. Il s’enfuit. On reste abasourdi-es. Le malaise est total. « Nous avons apporté un geste musical nécessaire, on ne plaque pas l’accord final de Carmen, qui est très joyeux et qui donne envie de se lever et d’applaudir à tout rompre. On ne soutient pas Don José ! », précise Jeanne Desoubeaux.

Elle n’est pas de celle qui pense qu’une œuvre ne peut être modifiée et doit impérativement être respectée à la lettre. Changer la fin, comme l’avait fait en 2018 le metteur en scène Leo Muscato à l’Opéra de Florence en Italie, n’est pas une trahison, de son point de vue. « C’est même un contresens de ne pas vouloir modifier les œuvres. Tout est possible ! », ajoute-t-elle. Jeanne Desoubeaux partage la vision du directeur du Teatro del Maggio, qui à l’époque de la polémique soulignait « qu’à notre époque, marquée par le fléau des violences faites aux femmes, il est inconcevable qu’on applaudisse le meurtre de l’une d’elles ». Alors, pour éviter que cela se produise, la compagnie Maurice et les autres trouble le final. Fidèle à la version originale, la troupe ne se contente pas de suggérer le féminicide, elle le contextualise et l’installe dans un crescendo de violences intenable et paralysant, terminant par la longue exécution de Carmen. « Pour ne pas oublier ! », scande la metteuse en scène, qui achève son opéra « sans triomphe ni pardon ».

ABSENCE TOTALE DE RÉACTION

« On laisse le vertige, on laisse le public dans une situation de malaise. On lui a donné un rôle d’acteur-ices spectateur-ices. Il peut arrêter Don José mais il ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu’il a les codes du spectacle. Mais aussi parce que face à ce genre de situation dans la société, on laisse faire. On ne dit rien, on ne fait rien. » Troublant mais criant de vérité. D’autant qu’ici, on connait par avance la fin de l’œuvre. On pourrait interrompre Don José avant qu’il ne parvienne à se saisir du corps de Carmen et à le rouer de coups. On pourrait séparer le bourreau de sa victime. On pourrait le faire sortir dès les premiers instants où on l’aperçoit près de l’arène. On pourrait empêcher l’assassinat de la jeune femme qui ne fuit pas, refusant de céder à la peur et aux menaces de son agresseur. On ne le fait pas. On reste en suspens. Personne, au cours des diverses représentations, n’a jamais fait vaciller le scénario. Personne ne peut dire « On ne savait pas ».

UN MANIFESTE FÉMINISTE

C’est le génie de cette version contemporaine et engagée qui vient dépoussiérer l’originale datant de la fin du 19e siècle. « J’ai pris la liberté d’écrire la scène d’autodéfense féministe du début et la formation accélérée sur les préservatifs, la légitime défense… Sinon, c’est plutôt de la modernisation du langage. Le livret est globalement respecté », signale la metteuse en scène. De cette œuvre emblématique, elle en fait un manifeste féministe. Elle raconte la liberté de cette femme au caractère sulfureux et indomptable. Et face à cela, elle raconte l’ambivalence des hommes, épris et séduits mais également menacés par son tempérament, utilisé alors pour la dévaloriser, l’exotiser, la mépriser et la tuer. Il y a dans Carmen une confusion entre l’amour porté à une femme et le désir de la posséder, et le mécanisme d’inversion de la culpabilité y est bien rodé et démontré.

C’est le génie de cette version contemporaine et engagée qui vient dépoussiérer l’originale datant de la fin du 19e siècle. « J’ai pris la liberté d’écrire la scène d’autodéfense féministe du début et la formation accélérée sur les préservatifs, la légitime défense… Sinon, c’est plutôt de la modernisation du langage. Le livret est globalement respecté », signale la metteuse en scène. De cette œuvre emblématique, elle en fait un manifeste féministe. Elle raconte la liberté de cette femme au caractère sulfureux et indomptable. Et face à cela, elle raconte l’ambivalence des hommes, épris et séduits mais également menacés par son tempérament, utilisé alors pour la dévaloriser, l’exotiser, la mépriser et la tuer. Il y a dans Carmen une confusion entre l’amour porté à une femme et le désir de la posséder, et le mécanisme d’inversion de la culpabilité y est bien rodé et démontré.

Agissant au gré de ses désirs et envies, usant de la séduction pour parvenir à ses fins, étrange et potentiellement dangereuse dans son anticonformisme et ses origines, la protagoniste est rapidement placée sur le banc des accusées et son assassin, vu comme la victime d’un drame passionnel. Un schéma sexiste et raciste, carastéristique du 19e siècle, qui perdure encore : « Heureusement, aujourd’hui, on définit le meurtre de Carmen comme un féminicide. Parce que les outils féministes sont là ! Depuis, par exemple, les collages féministes existent et nous avons pu jouer dans des espaces où il y avait des messages collés, c’était fort ! »

ŒUVRE RÉALISTE ET PUISSANTE

Là encore, l’œuvre de Jeanne Desoubeaux s’attache à coller au réel. Dans un espace public largement dominé par les hommes mais récemment réapproprié par les femmes qui revendiquent leurs droits et places. Au même titre que dans les représentations des personnages que dans les situations décrites. « L’enjeu, c’est de représenter le parcours et le féminicide de manière réaliste. Oui, un gentil garçon peut déraper et c’est ça qu’il faut montrer en 2h. Les différents visages d’une même personne », explique Kaëlig Broché, le ténor qui interprète ici Don José. Il ajoute : « Je dois la tuer à coups de poing. Et même si je fais semblant, je m’excuse à chaque fois auprès de la comédienne. J’ai accepté de jouer ce rôle en raison du dispositif scénique de proximité que je trouve extrêmement intelligent. » Puissant et efficace, et qui révèle toutes les subtilités du sujet et la complexité de nos regards et gestes, parasités par l’apprentissage et l’intégration d’un système résultant d’une longue construction sociale patriarcale, entre autres.

Là encore, l’œuvre de Jeanne Desoubeaux s’attache à coller au réel. Dans un espace public largement dominé par les hommes mais récemment réapproprié par les femmes qui revendiquent leurs droits et places. Au même titre que dans les représentations des personnages que dans les situations décrites. « L’enjeu, c’est de représenter le parcours et le féminicide de manière réaliste. Oui, un gentil garçon peut déraper et c’est ça qu’il faut montrer en 2h. Les différents visages d’une même personne », explique Kaëlig Broché, le ténor qui interprète ici Don José. Il ajoute : « Je dois la tuer à coups de poing. Et même si je fais semblant, je m’excuse à chaque fois auprès de la comédienne. J’ai accepté de jouer ce rôle en raison du dispositif scénique de proximité que je trouve extrêmement intelligent. » Puissant et efficace, et qui révèle toutes les subtilités du sujet et la complexité de nos regards et gestes, parasités par l’apprentissage et l’intégration d’un système résultant d’une longue construction sociale patriarcale, entre autres.

« Le silence final est un bon résumé du spectacle : on ne fait rien, on ne dit rien, on n’agit pas et pourtant, on n’est pas d’accord », conclut-il, admiratif de l’habileté avec laquelle le spectacle cristallise de nombreux sujets de société, toujours d’actualité au 21e siècle. Car même à l’époque où on parle de féminicides, où on pointe les mécanismes de domination viriliste, et où on dénonce en profondeur les violences masculines, les normes intégrées face aux VSS nous ébranlent encore et toujours, marquant l’urgence et la nécessité à changer nos regards et nos représentations. Et l’intérêt et l’importance à questionner notre rapport aux violences, l’origine et les modes de transmission des stéréotypes menant aux discriminations, à la marginalisation, à la minimisation des faits et aux comportements déviants, mais aussi notre capacité à intervenir, à refuser la soi-disant fatalité des féminicides, à devenir sujet et à dire non aux violences masculines. Et à s’émanciper.

Elle nait à Paris, le 7 juillet 1887, au moment où la Tour Eiffel se construit, et grandit dans une capitale en pleine urbanisation, symbole du prestige de la France à la Belle époque. Fille de Camille Durey, ingénieur ayant repris l’entreprise familiale de matériel de voirie et de pompes à incendie, et de Louise Sohy, cantatrice amateure passionnée de musique, elle est envoyée très tôt en école de solfège, avec Nadia Boulanger, née la même année. Elle se passionne pour l’orgue, s’exerce à son domicile avant de débuter son apprentissage de la composition auprès de Mel Bonis, sa professeure jusqu’à son entrée à la Schola Cantorum, où elle rencontre son compagnon. Enceinte de sa première fille, elle compose et signe sous le nom de son grand-père, Charles Sohy, une habile manière de contourner les préjugés sur les femmes dans la musique.

Elle nait à Paris, le 7 juillet 1887, au moment où la Tour Eiffel se construit, et grandit dans une capitale en pleine urbanisation, symbole du prestige de la France à la Belle époque. Fille de Camille Durey, ingénieur ayant repris l’entreprise familiale de matériel de voirie et de pompes à incendie, et de Louise Sohy, cantatrice amateure passionnée de musique, elle est envoyée très tôt en école de solfège, avec Nadia Boulanger, née la même année. Elle se passionne pour l’orgue, s’exerce à son domicile avant de débuter son apprentissage de la composition auprès de Mel Bonis, sa professeure jusqu’à son entrée à la Schola Cantorum, où elle rencontre son compagnon. Enceinte de sa première fille, elle compose et signe sous le nom de son grand-père, Charles Sohy, une habile manière de contourner les préjugés sur les femmes dans la musique. « Les opéras programment 10% de directrices musicales, 21% de metteuses en scène, 5% d’autrices de livret. Côté interprètes : 15% des artistes programmées dans les scènes de jazz sont des femmes, 5% des percussionnistes des orchestres sont des femmes, 9% des albums primés aux Victoires de la Musique en 2020 sont interprétés par des femmes. Ce n’est pas fameux… »

« Les opéras programment 10% de directrices musicales, 21% de metteuses en scène, 5% d’autrices de livret. Côté interprètes : 15% des artistes programmées dans les scènes de jazz sont des femmes, 5% des percussionnistes des orchestres sont des femmes, 9% des albums primés aux Victoires de la Musique en 2020 sont interprétés par des femmes. Ce n’est pas fameux… » Elle cite Donne – women in music en Angleterre ou la base de données Clara, en référence à la pianiste et compositrice allemande Clara Schumann. Réhabiliter les pièces qui méritent une place dans la musique constitue une seconde étape, pour laquelle elle a créé la structure Elles Women Composers, un collectif de musicien-nes à géométrie variable qui se réunit pour des séances de lecture. « On a tou-tes nos instruments et on met des partitions sur nos pupitres, on déchiffre et ça nous permet de nous faire un avis. On ne lit pas toujours des chefs d’œuvre mais il y a des moments de rencontre assez fous avec certaines œuvres et ça, ça me porte en tant que musicienne », souligne-t-elle.

Elle cite Donne – women in music en Angleterre ou la base de données Clara, en référence à la pianiste et compositrice allemande Clara Schumann. Réhabiliter les pièces qui méritent une place dans la musique constitue une seconde étape, pour laquelle elle a créé la structure Elles Women Composers, un collectif de musicien-nes à géométrie variable qui se réunit pour des séances de lecture. « On a tou-tes nos instruments et on met des partitions sur nos pupitres, on déchiffre et ça nous permet de nous faire un avis. On ne lit pas toujours des chefs d’œuvre mais il y a des moments de rencontre assez fous avec certaines œuvres et ça, ça me porte en tant que musicienne », souligne-t-elle.

De la douceur, du rire, du partage et du plaisir, voilà ce que nous a offert Juliette en ce 12 avril, qui dévoile et nous régale, sur la scène du Cabaret botanique, de son nouvel album Chansons de là où l’œil se pose.

De la douceur, du rire, du partage et du plaisir, voilà ce que nous a offert Juliette en ce 12 avril, qui dévoile et nous régale, sur la scène du Cabaret botanique, de son nouvel album Chansons de là où l’œil se pose. Fantasque, elle nous transbahute dans son univers, subtil mélange de facéties, de nuances et de contrastes, de réalisme et de poésie. C’est doux et familier, rassurant et poignant, déjanté et percutant. La chanteuse conte l’âme et le quotidien, les espoirs et les désillusions. Elle sonde la noirceur et la folie humaines mais aussi les éclairs d’espoir, les victoires et les rébellions. Juliette, c’est un remède contre la morosité. Avec elle, pas de fatalité. Au contraire, les normes et les carcans, elle les envoie balader. Au placard, les complexes. Place au rire et à la détente. Elle qui se chante « ronde du cul, frisée du tif », qui se décrit dans l’enfance comme « mignonne, sage et obéissante », fait plier le public avec sa verve libératrice et sarcastique. Toujours poétique.

Fantasque, elle nous transbahute dans son univers, subtil mélange de facéties, de nuances et de contrastes, de réalisme et de poésie. C’est doux et familier, rassurant et poignant, déjanté et percutant. La chanteuse conte l’âme et le quotidien, les espoirs et les désillusions. Elle sonde la noirceur et la folie humaines mais aussi les éclairs d’espoir, les victoires et les rébellions. Juliette, c’est un remède contre la morosité. Avec elle, pas de fatalité. Au contraire, les normes et les carcans, elle les envoie balader. Au placard, les complexes. Place au rire et à la détente. Elle qui se chante « ronde du cul, frisée du tif », qui se décrit dans l’enfance comme « mignonne, sage et obéissante », fait plier le public avec sa verve libératrice et sarcastique. Toujours poétique.

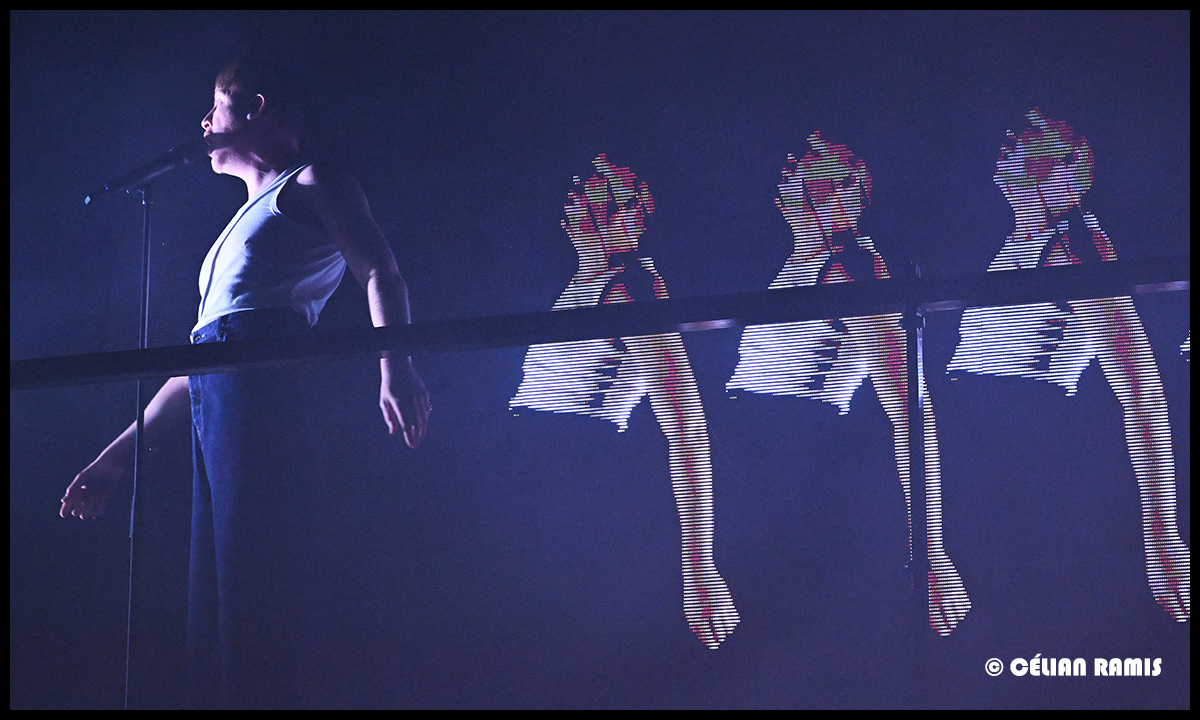

Écouter un album d’Eddy de Pretto - n’importe lequel - est une expérience. Assister en live à un concert d’Eddy de Pretto en est une autre. Et c’est à l’occasion du Crash Cœur Tour, honorant son troisième opus, qu’on en a pris plein la vue : auteur talentueux maniant le verbe qui claque, chanteur confirmé de la scène pop rappée, il est également un performeur incontestable. Le 6 avril dernier, sur la scène du Liberté, il régalait le public rennais d’un show moderne et empouvoirant.

Écouter un album d’Eddy de Pretto - n’importe lequel - est une expérience. Assister en live à un concert d’Eddy de Pretto en est une autre. Et c’est à l’occasion du Crash Cœur Tour, honorant son troisième opus, qu’on en a pris plein la vue : auteur talentueux maniant le verbe qui claque, chanteur confirmé de la scène pop rappée, il est également un performeur incontestable. Le 6 avril dernier, sur la scène du Liberté, il régalait le public rennais d’un show moderne et empouvoirant. De « Parfaitement » à « R+V », en passant par « Kid », « Papa sucre » ou encore « Être biennn », Eddy de Pretto casse l’image Colgate et sa représentation idyllique, blanche et lisse pour nous « emmener dans (sa) conception du bonheur, (sa) vie et (son) sourire ». Dans sa vision de l’avenir, « il n’y aura jamais d’espace pour enfant dans (son) planning », pas « ces dimanches où l’on étale beauté rustine » ou encore « ces vacances comme vendues dans les magazines ».

De « Parfaitement » à « R+V », en passant par « Kid », « Papa sucre » ou encore « Être biennn », Eddy de Pretto casse l’image Colgate et sa représentation idyllique, blanche et lisse pour nous « emmener dans (sa) conception du bonheur, (sa) vie et (son) sourire ». Dans sa vision de l’avenir, « il n’y aura jamais d’espace pour enfant dans (son) planning », pas « ces dimanches où l’on étale beauté rustine » ou encore « ces vacances comme vendues dans les magazines ». Dans ses textes, comme sur la scène ce soir-là, le chanteur se joue de la virilité pour nous livrer ses tripes, sa rage mais aussi ses failles et ses vulnérabilités, ses forces et ses espoirs. S’il clame que désormais son seul but dans la vie, « c’est d’être bien avec moi-même », il prône également l’acceptation de soi et des autres. Dans son et leur entièreté, noirceurs et addictions comprises, en parallèle du chemin éprouvé et de l’amour revendiqué.

Dans ses textes, comme sur la scène ce soir-là, le chanteur se joue de la virilité pour nous livrer ses tripes, sa rage mais aussi ses failles et ses vulnérabilités, ses forces et ses espoirs. S’il clame que désormais son seul but dans la vie, « c’est d’être bien avec moi-même », il prône également l’acceptation de soi et des autres. Dans son et leur entièreté, noirceurs et addictions comprises, en parallèle du chemin éprouvé et de l’amour revendiqué.

Remarquée avec son EP Vénus, puis son premier album Sérotonine, Joanna transforme l’essai avec Where’s the light ?, opus paru fin 2023 et se positionne en artiste émergente et engagée sur la nouvelle scène pop française. De la poésie et des uppercuts dans les textes, de la puissance dans la voix, des mélanges dans les styles musicaux, de la poigne dans la revendication de son indépendance… Joanna, c’est la promesse d’une exploration authentique et féministe des failles et des forces humaines. Autrice-compositrice-chanteuse, elle était sur la scène du Liberté, le 6 avril dernier, en première partie d’Eddy de Pretto.

Remarquée avec son EP Vénus, puis son premier album Sérotonine, Joanna transforme l’essai avec Where’s the light ?, opus paru fin 2023 et se positionne en artiste émergente et engagée sur la nouvelle scène pop française. De la poésie et des uppercuts dans les textes, de la puissance dans la voix, des mélanges dans les styles musicaux, de la poigne dans la revendication de son indépendance… Joanna, c’est la promesse d’une exploration authentique et féministe des failles et des forces humaines. Autrice-compositrice-chanteuse, elle était sur la scène du Liberté, le 6 avril dernier, en première partie d’Eddy de Pretto. Ce mélange, Joanna le défend et le revendique. Au même titre que sa liberté et son indépendance, au sein de l’industrie musicale mais aussi dans la représentation qu’elle incarne. Autrice, compositrice et chanteuse, elle est aussi vidéaste - marquée par son cursus scolaire au lycée Bréquigny en option cinéma et son parcours universitaire en histoire de l’art à Rennes 2 - et dans ses productions, elle n’oublie pas de jouer d’une esthétique du clair-obscur dont elle ne cesse, dans son rapport à l’art, de sonder les recoins, de la même manière méticuleuse et poétique qu’elle relate l’histoire d’une âme qui sombre.

Ce mélange, Joanna le défend et le revendique. Au même titre que sa liberté et son indépendance, au sein de l’industrie musicale mais aussi dans la représentation qu’elle incarne. Autrice, compositrice et chanteuse, elle est aussi vidéaste - marquée par son cursus scolaire au lycée Bréquigny en option cinéma et son parcours universitaire en histoire de l’art à Rennes 2 - et dans ses productions, elle n’oublie pas de jouer d’une esthétique du clair-obscur dont elle ne cesse, dans son rapport à l’art, de sonder les recoins, de la même manière méticuleuse et poétique qu’elle relate l’histoire d’une âme qui sombre.  Joanne déploie une énergie puissante et communicative et nous propose une plongée dans son univers éclectique, marqué par des textes intenses qui sondent l’âme humaine en profondeur, dans sa plus grande noirceur autant que dans ses recoins les plus joyeux et jouissifs. Parce qu’elle parle, avec poésie et réalisme, du désir, de l’attirance, du plaisir et de la séduction, nom de sa toute première chanson qu’elle interprète ce soir-là sur la scène du Liberté avant de nous faire frissonner d’effroi et d’émotion en entamant « Ce n’est pas si grave ».

Joanne déploie une énergie puissante et communicative et nous propose une plongée dans son univers éclectique, marqué par des textes intenses qui sondent l’âme humaine en profondeur, dans sa plus grande noirceur autant que dans ses recoins les plus joyeux et jouissifs. Parce qu’elle parle, avec poésie et réalisme, du désir, de l’attirance, du plaisir et de la séduction, nom de sa toute première chanson qu’elle interprète ce soir-là sur la scène du Liberté avant de nous faire frissonner d’effroi et d’émotion en entamant « Ce n’est pas si grave ».

Accompagnée de Thomas Couppey et Sébastien Dalloni sur le plateau, qui apportent un effet comique, léger et décalé non négligeable, Fanny Chériaux utilise la chanson et le piano, ses outils d’expression depuis de nombreuses années, mais ne se cache pas derrière pour autant. Elle se dévoile, autant qu’elle module son organe vocal. Elle joue avec beaucoup d’autodérision et de sincérité et au fil de son récit renforce sa confiance en elle et en son corps. Le plaisir et la jouissance découverts sur le tard, la PMA à 44 ans qui étouffe le corps et la santé mentale à coup d’injections et de remarques désobligeantes et jugeantes, un avortement et les litres et les litres de sang qui coulent, le temps perdu à cultiver la haine de sa propre enveloppe charnelle parce que trop ceci ou pas assez cela… elle en aborde tous les aspects en décryptant au prisme de la société ce que devenir une femme signifie quand on n’a pas les codes de la bonne meuf. Et puis, elle s’en affranchit et nous émancipe au passage des regards malveillants, culpabilisants et moralisateurs. Venise, un corps à soi est un spectacle qui fait du bien, qui nous fait rigoler et nous insuffle une dose dynamisante de bonne humeur. Qui nous offre un souffle léger, une respiration, une profonde réflexion sur le sexisme et le poids du patriarcat que l’on fait peser sur nos corps et nos esprits. Les blessures infligées pourraient être évitées si on s’y autorisait. Alors osons être douces, être tendres, à l’aise et non conformes aux attendus d’une féminité unique, réductrice et contraignante. Sur l’idée de Virginia Woolf, offrons-nous un espace de bien-être et de liberté. Un espace dans lequel être soi est permis, accepté et assumé. Le grain de folie de Fanny Chériaux, Thomas Couppey et Sébastien Dalloni nous réveille et nous secoue, agissant en nous comme un catalyseur nécessaire à l’expression de nos individualités. Loin de la binarité du genre qui nous enferme et nous oppresse.

Accompagnée de Thomas Couppey et Sébastien Dalloni sur le plateau, qui apportent un effet comique, léger et décalé non négligeable, Fanny Chériaux utilise la chanson et le piano, ses outils d’expression depuis de nombreuses années, mais ne se cache pas derrière pour autant. Elle se dévoile, autant qu’elle module son organe vocal. Elle joue avec beaucoup d’autodérision et de sincérité et au fil de son récit renforce sa confiance en elle et en son corps. Le plaisir et la jouissance découverts sur le tard, la PMA à 44 ans qui étouffe le corps et la santé mentale à coup d’injections et de remarques désobligeantes et jugeantes, un avortement et les litres et les litres de sang qui coulent, le temps perdu à cultiver la haine de sa propre enveloppe charnelle parce que trop ceci ou pas assez cela… elle en aborde tous les aspects en décryptant au prisme de la société ce que devenir une femme signifie quand on n’a pas les codes de la bonne meuf. Et puis, elle s’en affranchit et nous émancipe au passage des regards malveillants, culpabilisants et moralisateurs. Venise, un corps à soi est un spectacle qui fait du bien, qui nous fait rigoler et nous insuffle une dose dynamisante de bonne humeur. Qui nous offre un souffle léger, une respiration, une profonde réflexion sur le sexisme et le poids du patriarcat que l’on fait peser sur nos corps et nos esprits. Les blessures infligées pourraient être évitées si on s’y autorisait. Alors osons être douces, être tendres, à l’aise et non conformes aux attendus d’une féminité unique, réductrice et contraignante. Sur l’idée de Virginia Woolf, offrons-nous un espace de bien-être et de liberté. Un espace dans lequel être soi est permis, accepté et assumé. Le grain de folie de Fanny Chériaux, Thomas Couppey et Sébastien Dalloni nous réveille et nous secoue, agissant en nous comme un catalyseur nécessaire à l’expression de nos individualités. Loin de la binarité du genre qui nous enferme et nous oppresse.

Avec son dixième album, Sequana, l’artiste franco-algérienne, spécialiste des musiques classiques et arabo-andalouses, explore non seulement la musique folk et chaâbi mais aussi les musiques du monde sudaméricain et caraïbéen, avec un accent rock sur certaines chansons. Et la magie opère sur le fil des émotions. Il y a de la joie et du partage, de la légèreté aussi dans sa voix comme dans son approche scénographique tout en sobriété. C’est planant et entrainant. Porté-e-s par la musique de Souad Massi et des musiciens, on ne résiste pas à la proposition qui est faite ce soir-là de se reposer et de ressourcer nos esprits, de se laisser aller à une danse légère et profonde à la fois qui vient nous apaiser l’âme et nous réconforter. Et c’est dans cette seconde d’insouciance et d’abandon qu’elle déclenche l’assaut. Le rythme s’accélère et s’intensifie. L’instant est joyeux, l’énergie se déploie et se décuple. Les percussions et instruments à corde prennent l’espace et l’envahissent, saisissant nos corps qui se délient et se délassent. La mise en mouvement agit et accroit. On se régale et se délecte des envolées musicales qui se multiplient. C’est la sève de la musique de Souad Massi, cette part si belle et si riche donnée à l’instrumental. La guitare au centre du projet et l’ancrage dans l’alliance et l’ouverture aux autres. Tout résonne dans cette proposition et tout converge vers l’espoir. Un sentiment qui nous accompagne jusqu’au bout de la soirée.

Avec son dixième album, Sequana, l’artiste franco-algérienne, spécialiste des musiques classiques et arabo-andalouses, explore non seulement la musique folk et chaâbi mais aussi les musiques du monde sudaméricain et caraïbéen, avec un accent rock sur certaines chansons. Et la magie opère sur le fil des émotions. Il y a de la joie et du partage, de la légèreté aussi dans sa voix comme dans son approche scénographique tout en sobriété. C’est planant et entrainant. Porté-e-s par la musique de Souad Massi et des musiciens, on ne résiste pas à la proposition qui est faite ce soir-là de se reposer et de ressourcer nos esprits, de se laisser aller à une danse légère et profonde à la fois qui vient nous apaiser l’âme et nous réconforter. Et c’est dans cette seconde d’insouciance et d’abandon qu’elle déclenche l’assaut. Le rythme s’accélère et s’intensifie. L’instant est joyeux, l’énergie se déploie et se décuple. Les percussions et instruments à corde prennent l’espace et l’envahissent, saisissant nos corps qui se délient et se délassent. La mise en mouvement agit et accroit. On se régale et se délecte des envolées musicales qui se multiplient. C’est la sève de la musique de Souad Massi, cette part si belle et si riche donnée à l’instrumental. La guitare au centre du projet et l’ancrage dans l’alliance et l’ouverture aux autres. Tout résonne dans cette proposition et tout converge vers l’espoir. Un sentiment qui nous accompagne jusqu’au bout de la soirée.

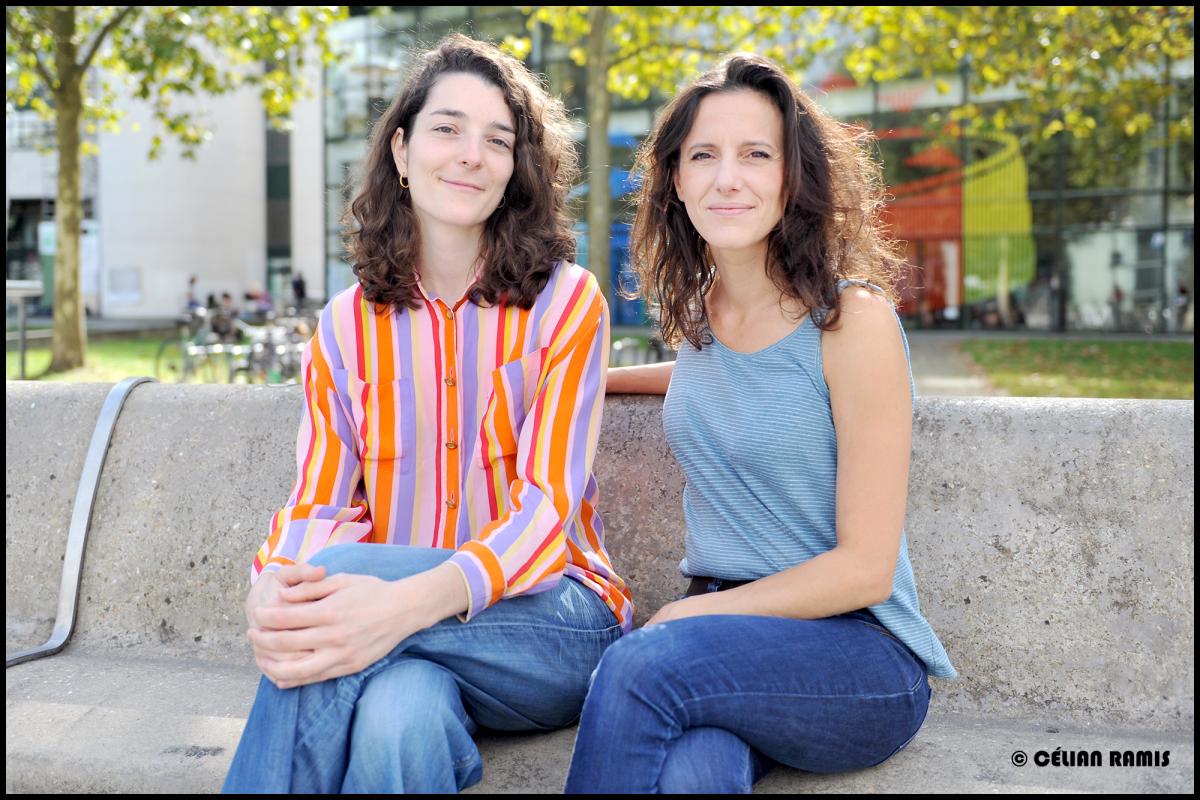

Fougue et énergie rock sur la scène des Transmusicales, le 4 décembre 2021, grâce aux artistes musiciennes d’Ottis Cœur ! Elles se sont rencontrées en formation, ne sont pas appréciées tout de suite et puis, elles ont fini par se confiner toutes les deux, en mars 2020. Sans intention professionnelle au départ, elles ont composé, expérimenté et chanté ensemble. Ça a matché et de là est née la créativité rugissante montrée à l’Étage du Liberté. Elles prônent l’identité DIY, le rock et le féminisme. Et on se régale autant en visionnant le clip de « Je marche derrière toi » qu’en l’écoutant en live. À la différence que là, on savoure leur panache et leur dynamisme électrisants ! Ça sent bon le garage, le rock alternatif, les influences pop rock et la colère débordante au service d’une créativité rythmique et explosive. Leurs voix s’unissent, les harmonies renforcent leur proposition musicale et accentuent leur discours, scandé en français, dénonçant les violences sexistes et masculines. Leur ras-le-bol des histoires fumeuses, des mecs qui ne pensent qu’à leur gueule – oubliant le plaisir et l’orgasme des femmes - du mensplaining et on en passe, elles l’expriment avec hargne, saisissant et brandissant leurs émotions catapultées sous la forme de forces libératrices et empouvoirantes. Elles bondissent, guitare électrique, basse et batterie saturent et vrombissent, et l’énergie envahit très vite la salle. L’enthousiasme gagne la foule, convaincue par ce mélange de calme, d’amertume et de fureur. Les tripes sur le plateau, laissant entrevoir également leur jovialité, légèreté et humour entre les morceaux, Camille et Margaux signent un set puissant, qui retient notre attention et surtout alimente notre curiosité pour Ottis Cœur, qu’il faudra suivre, c’est certain, dans les prochaines années. Ce sont là les prémices d’un duo bien décidé à chanter fort sans s’excuser.

Fougue et énergie rock sur la scène des Transmusicales, le 4 décembre 2021, grâce aux artistes musiciennes d’Ottis Cœur ! Elles se sont rencontrées en formation, ne sont pas appréciées tout de suite et puis, elles ont fini par se confiner toutes les deux, en mars 2020. Sans intention professionnelle au départ, elles ont composé, expérimenté et chanté ensemble. Ça a matché et de là est née la créativité rugissante montrée à l’Étage du Liberté. Elles prônent l’identité DIY, le rock et le féminisme. Et on se régale autant en visionnant le clip de « Je marche derrière toi » qu’en l’écoutant en live. À la différence que là, on savoure leur panache et leur dynamisme électrisants ! Ça sent bon le garage, le rock alternatif, les influences pop rock et la colère débordante au service d’une créativité rythmique et explosive. Leurs voix s’unissent, les harmonies renforcent leur proposition musicale et accentuent leur discours, scandé en français, dénonçant les violences sexistes et masculines. Leur ras-le-bol des histoires fumeuses, des mecs qui ne pensent qu’à leur gueule – oubliant le plaisir et l’orgasme des femmes - du mensplaining et on en passe, elles l’expriment avec hargne, saisissant et brandissant leurs émotions catapultées sous la forme de forces libératrices et empouvoirantes. Elles bondissent, guitare électrique, basse et batterie saturent et vrombissent, et l’énergie envahit très vite la salle. L’enthousiasme gagne la foule, convaincue par ce mélange de calme, d’amertume et de fureur. Les tripes sur le plateau, laissant entrevoir également leur jovialité, légèreté et humour entre les morceaux, Camille et Margaux signent un set puissant, qui retient notre attention et surtout alimente notre curiosité pour Ottis Cœur, qu’il faudra suivre, c’est certain, dans les prochaines années. Ce sont là les prémices d’un duo bien décidé à chanter fort sans s’excuser.  Le premier confinement arrive, elles s’installent à la campagne dans sa maison familiale et se mettent à composer et à enregistrer ensemble. Isolées, elles vont s’affranchir du regard masculin qui peut mener à l’hésitation ou l’auto-censure et lever les freins éventuels qui pourraient s’interposer avec leur création. « Sans le confinement, on aurait peut-être fait mais plus tard. Être là toutes les deux, préservées des remarques et des doutes, c’était sans barrières. On n’avait jamais joué de batterie avant, on a testé. On avait l’étincelle de l’expérimentation ! », soulignent les membres d’Ottis Cœur. Et pour Margaux, cela marque un tournant décisif dans sa manière d’agir : « Camille m’a inspirée. Avant, je n’aurais jamais osé faire un solo de guitare sur scène. Elle m’a aidée à prendre confiance en moi, à me sentir légitime dans le travail. On discutait beaucoup et c’est important, car un mot positif de quelqu’un-e que tu estimes beaucoup peut tout changer ! » Même son de cloche du côté de sa co-musicienne : « Je n’osais pas sortir de moi-même pour exprimer ma parole et ma voix. J’avais du mal à m’exprimer et à me faire entendre. Margaux m’a permis de libérer plein de trucs ! On trouve des idées à deux, en rebondissant sur ce que dit l’autre… C’est vachement bien ! »

Le premier confinement arrive, elles s’installent à la campagne dans sa maison familiale et se mettent à composer et à enregistrer ensemble. Isolées, elles vont s’affranchir du regard masculin qui peut mener à l’hésitation ou l’auto-censure et lever les freins éventuels qui pourraient s’interposer avec leur création. « Sans le confinement, on aurait peut-être fait mais plus tard. Être là toutes les deux, préservées des remarques et des doutes, c’était sans barrières. On n’avait jamais joué de batterie avant, on a testé. On avait l’étincelle de l’expérimentation ! », soulignent les membres d’Ottis Cœur. Et pour Margaux, cela marque un tournant décisif dans sa manière d’agir : « Camille m’a inspirée. Avant, je n’aurais jamais osé faire un solo de guitare sur scène. Elle m’a aidée à prendre confiance en moi, à me sentir légitime dans le travail. On discutait beaucoup et c’est important, car un mot positif de quelqu’un-e que tu estimes beaucoup peut tout changer ! » Même son de cloche du côté de sa co-musicienne : « Je n’osais pas sortir de moi-même pour exprimer ma parole et ma voix. J’avais du mal à m’exprimer et à me faire entendre. Margaux m’a permis de libérer plein de trucs ! On trouve des idées à deux, en rebondissant sur ce que dit l’autre… C’est vachement bien ! » Le 11 février, en fin d’après-midi, elles sont prêtes. Elles osent, elles montent sur scène, divisées en deux groupes. Snakes 4, tout d’abord. Main Towanda, ensuite. Timides au départ, on sent rapidement que le stress se dissipe pour faire place au plaisir d’être sur scène. Elles prennent des postures rock, s’affranchissent d’une part de leurs appréhensions et saisissent l’instant pour emporter le public dans l’aventure vécue. Et pour finir, c’est ensemble qu’elles entament a cappella une chanson d’amour que Sam déclame en algérien à sa copine, installée au premier rang. Elle a 17 ans et a décidé de s’inscrire au Girls Rock Camp « par goût de la musique ». La faible présence des femmes dans le milieu musical, elle en avait déjà conscience avant de venir. « C’est clair que ça doit changer ! », poursuit-elle. À ses côtés, Jeanne, 17 ans, a été séduite par le côté « être entre meufs dans un groupe » et Pome, 13 ans, est convaincue que cela a permis « de se mieux se lâcher, s’exprimer et se rendre compte qu’on peut se libérer ! J’aurais beaucoup moins osé avec des hommes autour, c’est certain. » Ce qu’elles retiennent de leur stage, c’est l’ambiance et la sororité, la confiance que cela procure. « Il y en avait une qui avait une idée, la disait, on rebondissait. On était ensemble. On a fait ensemble. On a écouté, testé, beaucoup testé… Là, on voyait du soutien partout, on s’encourageait. On n’était pas en rivalité comme on nous fait croire que les femmes sont. On s’est bien entendues et c’est là, quand tu te sens libre que tu sors ton talent à 100% ! », signale Sam.

Le 11 février, en fin d’après-midi, elles sont prêtes. Elles osent, elles montent sur scène, divisées en deux groupes. Snakes 4, tout d’abord. Main Towanda, ensuite. Timides au départ, on sent rapidement que le stress se dissipe pour faire place au plaisir d’être sur scène. Elles prennent des postures rock, s’affranchissent d’une part de leurs appréhensions et saisissent l’instant pour emporter le public dans l’aventure vécue. Et pour finir, c’est ensemble qu’elles entament a cappella une chanson d’amour que Sam déclame en algérien à sa copine, installée au premier rang. Elle a 17 ans et a décidé de s’inscrire au Girls Rock Camp « par goût de la musique ». La faible présence des femmes dans le milieu musical, elle en avait déjà conscience avant de venir. « C’est clair que ça doit changer ! », poursuit-elle. À ses côtés, Jeanne, 17 ans, a été séduite par le côté « être entre meufs dans un groupe » et Pome, 13 ans, est convaincue que cela a permis « de se mieux se lâcher, s’exprimer et se rendre compte qu’on peut se libérer ! J’aurais beaucoup moins osé avec des hommes autour, c’est certain. » Ce qu’elles retiennent de leur stage, c’est l’ambiance et la sororité, la confiance que cela procure. « Il y en avait une qui avait une idée, la disait, on rebondissait. On était ensemble. On a fait ensemble. On a écouté, testé, beaucoup testé… Là, on voyait du soutien partout, on s’encourageait. On n’était pas en rivalité comme on nous fait croire que les femmes sont. On s’est bien entendues et c’est là, quand tu te sens libre que tu sors ton talent à 100% ! », signale Sam.