Elle n’est pas spécialiste du sport, a-t-elle précisé d’emblée, lors de la conférence qu’elle tenait le 7 mars, à l’Institut franco-américain. En revanche, la question des mouvements féministes aux Etats-Unis est le domaine de prédilection d’Hélène Quanquin, de Paris 3 – Sorbonne nouvelle.

La conférence ne pouvait pas mieux tomber. Le soir même, ou plutôt la nuit, la finale du championnat She Believes Cup (2e édition de la compétition visant à inciter les jeunes filles et les femmes à jouer au foot, réunissant les USA, la France, l’Allemagne et l’Angleterre) se déroulait à Washington et opposait l’équipe féminine de football des USA à celle de la France. Diffusée en direct sur C8, on pouvait assister à la victoire écrasante des Françaises, qui se sont imposées 3 à 0, face aux tenantes du titre.

Pour Hélène Quanquin, l’ascension des femmes dans le sport et la culture est due aux mouvements féministes. Parce que les femmes se sont battues pour se faire entendre et pour faire avancer leurs droits, vers l’égalité des sexes. Elles n’ont pas attendu la présidence de Donald Trump pour se mobiliser.

MOBILISATIONS FÉMINISTES

La marche du 21 janvier 2017, qui a réuni au lendemain de l’investiture plus de 4,5 millions de personnes aux USA – « la manifestation qui a réuni le plus de participant-e-s de toute l’histoire » - est en effet issue d’une tradition féministe basée sur le rassemblement.

Elles organisaient déjà des marches de femmes au début du XXe siècle, notamment en 1911 à New-York marquant leur volonté d’occuper l’espace ou encore en 1913 à Washington pour le droit de vote.

« Le mouvement féministe et suffragiste incorporait beaucoup d’éléments de la culture populaire, comme le théâtre, la chanson, les cartoons, la caricature… Toutefois, on voit que l’incorporation des revendications féminismes est graduelle. À cette époque, quand des femmes noires voulaient participer, certaines femmes blanches menaçaient de ne pas y participer. C’est l’époque de la ségrégation aux USA et le racisme est présent dans le féminisme. On parle alors pour ces marches de White women’s march. Pareil pour les revendications des femmes lesbiennes ! », développe la spécialiste des mouvements féministes américains.

Elle poursuit :

« C’est là que l’on voit la différence avec janvier 2017. Dès novembre, dès l’élection, le comité d’organisation de la marche a voulu que l’événement réunisse tout le monde. Des blanches, des noires, des arabes, des latinas, des femmes voilées, des femmes trans, des hommes… ».

À quelques détails et années près, le féminisme américain connaît les mêmes vagues qu’en France et les années 60 et 70 représenteront également deux décennies importantes pour les droits des femmes, militant contre les discriminations liées au sexe, à la race et à l’ethnicité.

ÉGAL ACCÈS AUX SPORTS ET ACTIVITÉS

C’est dans ce contexte que sera adopté l’amendement Title IX qui protège les individus des discriminations basées sur le sexe dans les programmes éducatifs et activités recevant des fonds fédéraux (No person in the United States shall, on the basis of sex, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be subjected to discrimination under any education program or activity receiving Federal financial assistance.).

Un amendement qui enclenchera également une réflexion autour de la lutte contre le harcèlement sexuel dans les universités. Et qui empêchera, dans les écoles et facultés américaines, de restreindre la participation aux activités en raison de son sexe et de son genre. Et fera naitre également une loi imposant une réglementation de ce type dans les sports amateurs.

« Le sport fait partie intégrante de la vie des écoles et des universités américaines qui organisent beaucoup de compétitions. En 2002, 160 000 femmes y avaient participé. Maintenant, elles sont plus de 200 000. Il y a presque la parité. Et beaucoup de sportifs olympiques ont participé à ce type de compétition. Cela prouve l’incidence de certaines lois sur l’évolution du nombre de sportives de haut niveau », souligne Hélène Quanquin.

Et la dernière édition des JO, qui s’est déroulée à Rio en 2016, a mis en lumière plusieurs femmes athlètes, parmi lesquelles figurent l’équipe féminine de gymnastique – dont Simone Biles sera la plus médiatisée et mise en avant grâce à ses 4 médailles d’or -, Simone Manuel, première femme noire à remporter un titre olympique en natation ou encore Ibtihaj Muhammad, la première escrimeuse médaille à porter un voile lors de la compétition.

Pour les Etats-Unis, l’ensemble des performances les place au premier rang des JO de Rio avec 121 médailles. Dont 61 ont été gagnées par des femmes.

« Ce sont les deuxièmes Jeux olympiques qui marquent la supériorité des femmes aux USA, même si là c’est très léger. Elles ont remporté 27 médailles d’or, soit le même nombre que toute l’équipe britannique. »

indique la spécialiste.

POURTANT, LES HOMMES L’EMPORTENT…

Néanmoins, la promotion des femmes dans le sport interroge. Les performances prouvent leurs compétences et pourtant dans les médias quand Michael Phelps remporte l’argent, il remporte également le titre principal de Une, tandis que sur la même couverture, en plus petit, on inscrira la victoire de Katie Ledecky. Après tout, championne olympique à cinq reprises et championne du monde en grand bassin neuf fois, elle n’est que la détentrice des records du monde sur 400m, 800m et 1500m nage libre…

C’est ainsi que l’on constate l’ambivalence du domaine. D’un côté, le sport est un moyen pour promouvoir les droits des femmes. D’un autre, il est aussi un lieu d’inégalités subsistant entre les femmes et les hommes. Ces derniers gagnent plus d’argent, se réclamant d’un plus grand intérêt de la part des spectateurs/trices et par conséquent, des publicitaires et des sponsors.

Outre les mouvements féministes et les lois, les sportives doivent également se battre contre les préjugés, les idées reçues et les sportifs. À l’instar de Billie Jean King, grande joueuse de tennis, qui en 1973 a menacé de boycotter l’Open des Etats-Unis, revendiquant le droit des femmes à gagner le même salaire que les hommes en tournoi. La même année, elle crée une association de tennis féminin et bat Bobby Ricks – joueur réputé pour son machisme - en trois sets lors d’un match que ce dernier envisageait comme un moment voué à démontrer la supériorité masculine.

Pour Hélène Quanquin, « Billie Jean King a marqué l’histoire du tennis et l’évolution des droits des femmes dans ce sport. D’autant que c’est la première femme athlète à faire son coming-out. Ce qui lui coûtera plusieurs spots publicitaires, donc de l’argent. »

DANS LE CINÉMA, MÊME COMBAT

Les réflexions sexistes (des sportifs, des médias, des commentateurs sportifs…), la supériorité masculine très prégnante et les inégalités, notamment de salaires, se retrouvent également dans le domaine de la culture. En 2015 – 2016, cette problématique occupera une part importante du débat hollywoodien. Pour cause, l’affaire des piratages des mails de Sony qui fera découvrir à Jennifer Lawrence qu’elle était moins bien payée sur les pourcentages et les ventes du film.

Lors des cérémonies américaines, aux Oscars notamment, les voix féministes commencent à s’élever. Dans les discours de Patricia Arquette ou de Meryl Streep par exemple, l’égalité salariale est en première ligne des revendications. Suit ensuite le faible nombre de rôles principaux ou secondaires, mais importants, attribués aux femmes. Des messages que l’on entend également dans la bouche des anglaises Kate Winslet ou Emma Watson, et de plus en plus de la part des réalisatrices et actrices du cinéma français.

On notera alors que seules 28% environ des actrices obtiennent des rôles significatifs au cinéma et qu’aux Oscars seules 4 femmes ont été nominées dans la catégories des meilleur-e-s réalisateurs/trices dans l’histoire des récompenses. « Et les chiffres sont pires pour les femmes issues des minorités. On constate bien souvent que quand des femmes réalisent, il y a plus de rôles pour les femmes. », conclut Hélène Quanquin.

DANS LA MUSIQUE, PAREIL

Les chiffres sont révélateurs. Dans le secteur de la musique également. Moins de 5% des producteurs et ingénieurs sont des femmes, révèle la conférencière, qui enchaine immédiatement avec l’affaire Kesha. La chanteuse accuse son producteur, Dr Luke, de viol et demande alors à être libérée de son contrat, ce que le tribunal refusera, lui accordant seulement le droit de changer de producteur mais la sommant de rester chez Sony pour honorer l’acte signé.

La question tourne alors autour du pouvoir et de l’influence de l’industrie musicale, qui aurait tendance ces dernières années à instrumentaliser le féminisme. « Le pop féminisme serait-il la 4e vague ? », interpelle Hélène Quanquin. Le pop féminisme rassemble les chanteuses populaires actuelles, prônant leurs engagements féministes dans leurs discours et leurs chansons, comme Beyonce, en tête de cortège, Katy Perry, qui jusqu’à récemment hésitait tout de même à se revendiquer féministe, ou encore Miley Cirus, jugée plus trash.

UNE AMBIVALENCE PREGNANTE

Ce mouvement semble plus inclusif, à l’image de la marche de janvier 2017. Mais l’ambivalence persiste dans le secteur de la musique, du cinéma comme dans celui du sport. Là où on note des progrès, à ne pas négliger puisqu’ils influencent bon nombre de jeunes femmes, on ne peut nier également l’instrumentalisation marketing de ces milieux, régis par l’industrie, dans lesquels les inégalités persistent fortement.

« Les progrès sont liés aux mouvements féministes et à l’avancée de la législation. Mais on voit des limites à ce progrès. Les femmes n’ont toujours pas d’égal accès aux positions de pouvoir, sont toujours représentées de manière différente dans les médias et font face à un fonctionnement de l’industrie extrêmement inégalitaire. Pas seulement pour les femmes mais aussi pour les personnes issues des minorités. », conclut Hélène Quanquin.

À noter qu’en France, les mentalités stagnent aussi. La preuve avec les remarques sexistes – et racistes – des commentateurs sportifs. « Elles sont là nos petites françaises », pouvait-on entendre dans la nuit du 7 au 8 mars lors de la finale de la She Believes Cup. Aurait-on dit la même chose de l’équipe de France masculine ?

« Les personnages ont des traumas différents de quelque chose qui s’est joué dans l’enfance. Et ils ont des manières différentes de les résoudre. Attention, ce ne sont pas des gens qui esquivent. Ils ont justement une certaine droiture par rapport à ça, ils sont limite masos. Ils se font violence pour sortir d’eux et ils n’ont pas la perversion de déverser leur souffrance sur les autres. La différence, c’est que sa souffrance à elle est encore à vif. Lui a 10 ans de plus et a enfouit tout ça. Pour moi, le fait de cuire dans son jus fait que s’il ne la rencontre pas, il meurt. Ce n’est pas ulcère qu’il a, c’est un cancer. C’est que je disais à Redouanne quand on tournait. », souligne la réalisatrice.

« Les personnages ont des traumas différents de quelque chose qui s’est joué dans l’enfance. Et ils ont des manières différentes de les résoudre. Attention, ce ne sont pas des gens qui esquivent. Ils ont justement une certaine droiture par rapport à ça, ils sont limite masos. Ils se font violence pour sortir d’eux et ils n’ont pas la perversion de déverser leur souffrance sur les autres. La différence, c’est que sa souffrance à elle est encore à vif. Lui a 10 ans de plus et a enfouit tout ça. Pour moi, le fait de cuire dans son jus fait que s’il ne la rencontre pas, il meurt. Ce n’est pas ulcère qu’il a, c’est un cancer. C’est que je disais à Redouanne quand on tournait. », souligne la réalisatrice.

Elle qui a longtemps cherché à ne pas se faire remarquer des hommes en tant que femme comprend vite que les barrières auxquelles elle se confronte sont celles d’une société patriarcale, régie par la « misogynie bienveillante, ordinaire, presque inconsciente ». Guidée par ses convictions professionnelles et son envie de faire bouger les lignes, elle va livrer un bras de fer fort et poignant.

Elle qui a longtemps cherché à ne pas se faire remarquer des hommes en tant que femme comprend vite que les barrières auxquelles elle se confronte sont celles d’une société patriarcale, régie par la « misogynie bienveillante, ordinaire, presque inconsciente ». Guidée par ses convictions professionnelles et son envie de faire bouger les lignes, elle va livrer un bras de fer fort et poignant.

Le déclic du scénario lui vient en lisant un article, au cours de l’été 2016, sur les Ovarian Psycos, une brigade féministe sillonnant à vélo les rues de l’Eastside Los Angeles pour lutter contre les violences faites aux femmes. Une phrase de Simone de Beauvoir résonne dans son esprit :

Le déclic du scénario lui vient en lisant un article, au cours de l’été 2016, sur les Ovarian Psycos, une brigade féministe sillonnant à vélo les rues de l’Eastside Los Angeles pour lutter contre les violences faites aux femmes. Une phrase de Simone de Beauvoir résonne dans son esprit :

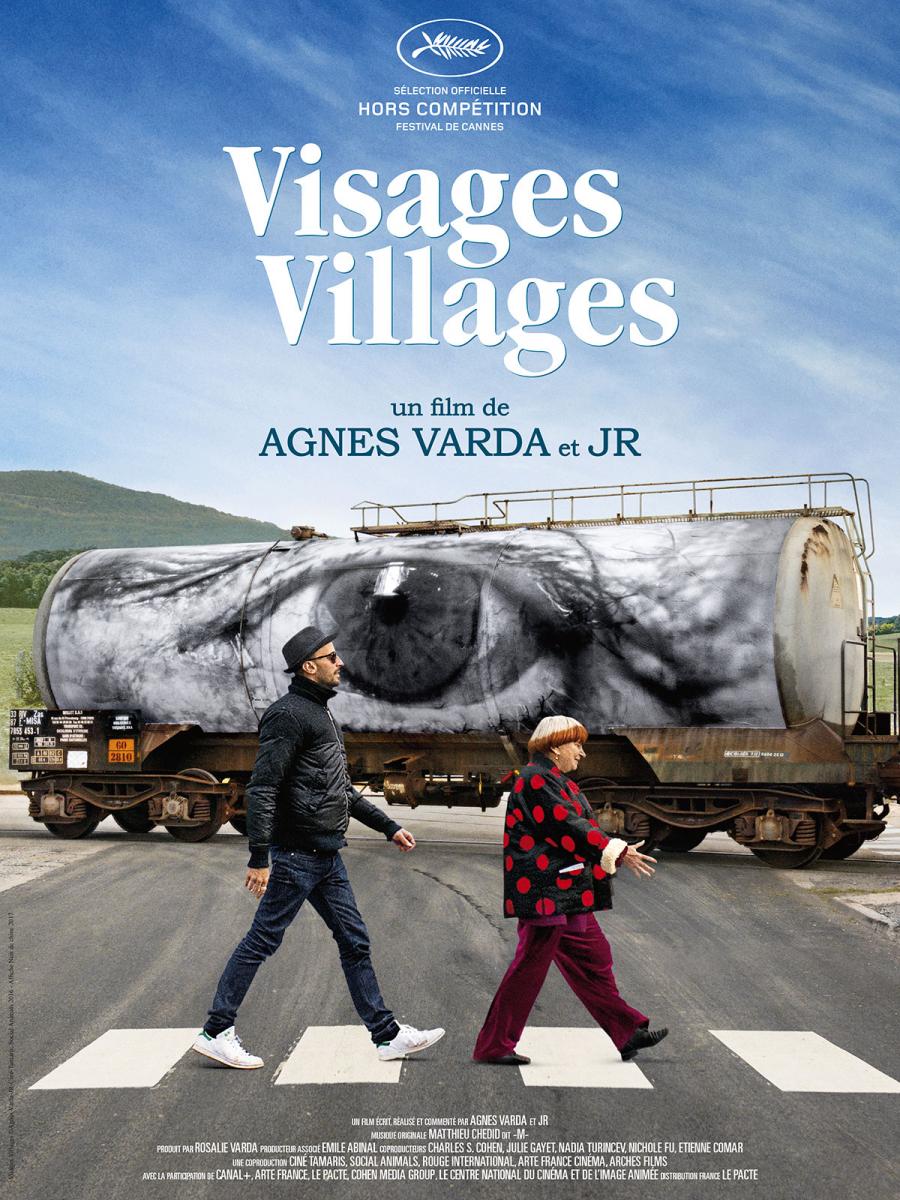

« On n’a jamais pris au sérieux l’aspect sociologique. On a juste voulu rencontrer des personnes qui parlent de ce qu’ils connaissent, aiment, veulent. Et c’est ce qu’on voit. Des gens très variés. On avait envie de vous mettre de bonne humeur. Que vous ayez une curiosité pour toutes ces personnes, que vous les rencontriez à votre tour. Ils sont en situation de vous intéresser et que vous ne les oubliez pas. Alors on l’a fait de manière un peu fantaisiste avec quelques broderies autour mais ce sont surtout des visages et des surprises. », s’émeut la réalisatrice des Glaneurs et la Glaneuse, plusieurs fois primée pour l’ensemble de son œuvre.

« On n’a jamais pris au sérieux l’aspect sociologique. On a juste voulu rencontrer des personnes qui parlent de ce qu’ils connaissent, aiment, veulent. Et c’est ce qu’on voit. Des gens très variés. On avait envie de vous mettre de bonne humeur. Que vous ayez une curiosité pour toutes ces personnes, que vous les rencontriez à votre tour. Ils sont en situation de vous intéresser et que vous ne les oubliez pas. Alors on l’a fait de manière un peu fantaisiste avec quelques broderies autour mais ce sont surtout des visages et des surprises. », s’émeut la réalisatrice des Glaneurs et la Glaneuse, plusieurs fois primée pour l’ensemble de son œuvre.

En racontant ses diverses anecdotes, elle prend conscience du ressort comique de ces situations, qu’elle n’a pourtant pas vécu de manière humoristique : « Dans ce film, je rigole d’abord de moi-même. Les parents d’Armand sont mes parents, en plus exagérés évidemment. Et puis, il y a aussi toutes les réflexions que fait Mahmoud sur Sciences Po qui sont là aussi parce que j’ai voulu chatouiller les élites. Tout le monde en prend pour son grade, pour qu’on arrive à rire tous ensemble. »

En racontant ses diverses anecdotes, elle prend conscience du ressort comique de ces situations, qu’elle n’a pourtant pas vécu de manière humoristique : « Dans ce film, je rigole d’abord de moi-même. Les parents d’Armand sont mes parents, en plus exagérés évidemment. Et puis, il y a aussi toutes les réflexions que fait Mahmoud sur Sciences Po qui sont là aussi parce que j’ai voulu chatouiller les élites. Tout le monde en prend pour son grade, pour qu’on arrive à rire tous ensemble. » Cherchez la femme n’est pas un procès grossier à l’Islam mais illustre les opinions politiques de la réalisatrice qui souhaite également témoigner des vécus de son entourage :

Cherchez la femme n’est pas un procès grossier à l’Islam mais illustre les opinions politiques de la réalisatrice qui souhaite également témoigner des vécus de son entourage :

« Je suis fière quand on me dit que le personnage de Chantal Lauby plait. Ça veut dire que j’arrive à faire rire à un endroit qui n’est pas drôle. Avoir une mère alcoolique, ça crée des complexes. Après dans une comédie, on pousse les traits de caractère mais oui, j’ai une mère rock’n’roll, avec de la douceur, de l’amour et beaucoup de maladresses. Mais finalement, ce n’est pas la fin du monde. Mais gamine, j’en avais très très très honte. J’ai peur de lui montrer le film. Je ne sais pas comment elle va prendre le fait que les gens rient en salle. »

« Je suis fière quand on me dit que le personnage de Chantal Lauby plait. Ça veut dire que j’arrive à faire rire à un endroit qui n’est pas drôle. Avoir une mère alcoolique, ça crée des complexes. Après dans une comédie, on pousse les traits de caractère mais oui, j’ai une mère rock’n’roll, avec de la douceur, de l’amour et beaucoup de maladresses. Mais finalement, ce n’est pas la fin du monde. Mais gamine, j’en avais très très très honte. J’ai peur de lui montrer le film. Je ne sais pas comment elle va prendre le fait que les gens rient en salle. »

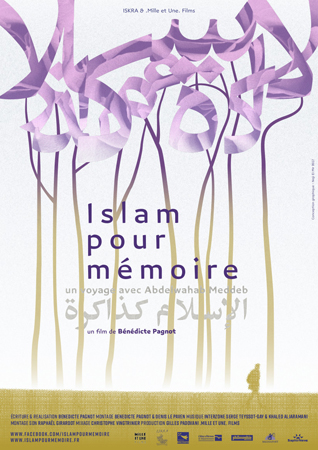

Ce sont les mots empreints de tendresse que Bénédicte Pagnot a écrit en novembre 2014, sur son blog, dans une lettre adressée à Abdelwahab Meddeb. L’écrivain, poète et animateur radio franco-tunisien est à l’origine du nouveau long-métrage de la réalisatrice des Lendemains (2012).

Ce sont les mots empreints de tendresse que Bénédicte Pagnot a écrit en novembre 2014, sur son blog, dans une lettre adressée à Abdelwahab Meddeb. L’écrivain, poète et animateur radio franco-tunisien est à l’origine du nouveau long-métrage de la réalisatrice des Lendemains (2012). Ainsi, en 2013, ils se rendent ensemble en Israël et en Palestine, avant de poursuivre son chemin, seule, après le décès du poète. Elle qui dans sa jeunesse n’était pas une grande voyageuse et qui gardait quelques mauvais souvenirs de certaines escapades a repris goût à l’aventure. Sans jamais préparer sa venue, au niveau des rencontres.

Ainsi, en 2013, ils se rendent ensemble en Israël et en Palestine, avant de poursuivre son chemin, seule, après le décès du poète. Elle qui dans sa jeunesse n’était pas une grande voyageuse et qui gardait quelques mauvais souvenirs de certaines escapades a repris goût à l’aventure. Sans jamais préparer sa venue, au niveau des rencontres.