Ce n’est un secret pour personne : en 2013, la haine propagée par la Manif pour tous a entrainé une recrudescence de violences LGBTIphobes qui continuent de se répandre. En 2018, la lâcheté politique du gouvernement de Macron sur l’extension de la PMA pour tou-te-s, semblable à celle du gouvernement de Hollande, ne vient pas contrecarrer les attaques.

Loin de là puisque les actes lesbophobes ont drastiquement augmenté. Le rapport annuel de SOS Homophobie est accablant : la structure reçoit de plus en plus de témoignages de la part des personnes ayant subies des violences (15% de plus en 2018 qu’en 2017).

Les persécutions rythment les vies des personnes LGBTIQ+ dont on nie les droits à être libres d’être ce qu’iels sont. Autodétermination, consentement, reconnaissance, respect… Iels prônent le droit de choisir librement et d’exister, tout simplement, sans discriminations. Le 8 juin 2019, Iskis, le centre LGBT de Rennes, organisait comme chaque année, avec ses partenaires, la Marche des Fiertés, réunissant pas moins de 4 000 personnes. La thématique de cette édition : « Intersexes, VIH, transphobie, asile… Où sont nos soutiens ? »

Sur l’esplanade Charles de Gaulle, le cortège s’élance en direction de l’avenue Janvier, afin de rejoindre les quais. Dès les premières minutes de la Marche, une pluie de préservatifs s’abat sur la foule enjouée. Les pancartes Free Hugs affluent, à l’instar des drapeaux arc-en-ciel, trans, intersexes, bis et autres.

Sur l’esplanade Charles de Gaulle, le cortège s’élance en direction de l’avenue Janvier, afin de rejoindre les quais. Dès les premières minutes de la Marche, une pluie de préservatifs s’abat sur la foule enjouée. Les pancartes Free Hugs affluent, à l’instar des drapeaux arc-en-ciel, trans, intersexes, bis et autres.

Les visages sont radieux, partout les couleurs sont vives, et autour des bus, la musique est forte et la danse, centrale et festive. La Marche des Fiertés défile joyeusement mais n’en oublie pas de battre le pavé à coup de propos politiques et revendicatifs. « Alors, on va avancer doucement mais un tout petit peu plus vite que l’égalité des droits… », glisse malicieusement au micro l’administrateur d’Iskis, Antonin Le Mée.

Il reprend, avec les militant-e-s qui trônent en tête de cortège, les slogans partisans : « On continue de mourir, on continue de l’ouvrir ! », « Ce sont nos vies, nos vies, qui valent plus que leurs frontières ! » ou encore « Rétention, expulsions, Macron, Macron, t’as un cœur en carton ! » et « Les trans en colère, les psys c’est l’enfer ! »

Les banderoles sont tout aussi expressives. « Abolition de la mention de genre à l’état civil », peut-on lire d’un côté, tandis que la pancarte se tourne, au gré du vent : « Mon corps, mon genre, ta gueule ». Simple. Efficace. Tout comme le très explicite panneau « Stop aux mutilations sur les intersexes » ou le piquant « Si vous ne votez pas la PMA, on épouse vos filles ! »

ARRACHER SES DROITS

Arrivée au niveau de la place de Bretagne, la Marche des Fiertés effectue un arrêt, le temps d’un die-in, pour commémorer les personnes LGBTIQ+ décédées. Parce qu’elles ont été assassinées en raison de leur orientation sexuelle, de leur orientation affective, de leur identité de genre, etc. Parce qu’elles sont mortes en fuyant le pays dans lequel elles étaient persécutées, torturées, menacées de mort. Parce qu’elles se sont suicidées.

Dans tous les cas, la non acceptation de la société envers elles leur a couté la vie. Calmement, les manifestant-e-s s’allongent sur la route. Les mots prononcés en amont de la Marche par Yann Goudard, président-e d’Iskis et administrateurice de la Fédération LGBT, résonnent dans les silences :

« La répression poursuit nos existences depuis longtemps. Nos vies font désordre, nous sommes discriminé-e-s, persécuté-e-s. Nous marchons pour nos vies, pour arracher nos droits. (…) Maintenant, soyons visiblement fier-e-s- et clamons notre colère. »

Reprenant la thématique de cette 25eédition rennaise « Intersexes, VIH, transphobie, asile… Où sont nos soutiens ? », Yann Goudard répond, en dressant la liste par la négative : « Pas au conseil des médecins, pas au ministère de la Santé, pas au ministère de l’Éducation nationale, pas au ministère de l’Intérieur, pas au secrétariat chargé de la lutte contre les discriminations, pas à Matignon, pas à l’Élysée… »

La liste des revendications est longue (et complète sur le site de l’association Iskis). Des revendications à prendre en compte de toute urgence, alors que les dirigeant-e-s font les autruches. Le Centre LGBT de Rennes, ainsi que les structures partenaires et les allié-e-s, se mobilisent ce jour-là – comme au quotidien – pour mettre en lumière les luttes « pour l’arrêt des opérations et médications d’assignation des personnes intersexes jusqu’au libre choix de la personne ; pour un accès effectif et gratuit aux différents moyens de prévention des IST, du VIH et des hépatites ; pour le libre choix de son parcours de transition et ses médecins, conformément à la loi, et l’abolition des protocoles inhumains encore existants, notamment ceux de la SoFECT ; pour accorder systématiquement le droit d’asile aux personnes LGBTI exilées fuyant leur pays en raison de leur sexe, orientation sexuelle ou identité de genre ; pour l’ouverture de la PMA à tou-te-s sans discriminations et dans les mêmes conditions ; l’intégration des différentes sexualités, sexes et identités de genre dans les programmes de formations initiale et continue (enseignement, santé, administrations, forces de l’ordre, etc.). »

AMOURS HEUREUX

Dans le cortège, cette année, on ne peut rater les étonnantes nonnes qui défilent aux côtés des manifestant-e-s. Elles ont 40 ans les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Elles sont apparues pour la première fois en 1979 dans le quartier du célèbre Harvey Milk, le quartier Castro de San Francisco.

Engagées pour récolter des fonds au profit des malades du cancer et dans des manifestations contre le nucléaire, elles ont répondu et répondent encore à un besoin d’écoute sans jugement et de bienveillance. Pour cela, elles prônent l’expiation de la culpabilité stigmatisante et la promulgation de la joie universelle.

Lorsqu’au début des années 80, le sida apparaît et ravage un nombre incalculable de vies, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence choisissent de promouvoir l’amour heureux et l’amour libre, le respect de soi et de ses partenaires. En France, plusieurs couvents ont été fondés dès 1989 et œuvrent, comme dans le reste du monde, à l’organisation des séjours de ressourcement désormais appelés Jouvences. Un moment, de trois à quatre jours, dédié aux personnes concernées par le VIH (les personnes touchées, les proches, les personnes ayant une activité en rapport avec le VIH…).

Les Sœurs sont formelles : les Jouvences ne sont pas médicalisées, ni accompagnées par des psychologues. L’idée étant de proposer des espaces de liberté à chacun-e dans lesquels seuls sont imposés le respect de soi, le respect des autres et le respect des heures de repas. Tout peut être exprimé et partagé dès lors que la personne y consent.

« Nous sommes là pour vous écouter, parler de vos peines de cœur, vos peines de cul. Pour vous expliquer comment utiliser des capotes ou vous faire un câlin. »

s’exclame une des Sœurs sur l’esplanade Charles de Gaulle.

Ce qu’elles réclament ? « L’intégrité physique, la reconnaissance de nos identités, de nos amours… Les droits humains pour tou-te-s ! Nous avons un devoir de mémoire envers nos frères, nos sœurs, nos adelphes, celles et ceux qui fuit les zones de guerre pour trouver ici un accueil indigne ! Nous ne les oublions pas. »

Ce jour-là, elles sont présentes pour répandre « amour, joie et beurre salé » dans les cœurs. Comme toujours, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence s’affichent comme un soutien et dénoncent l’indifférence dans laquelle des personnes LGBTIQ+ meurent, la solitude également dans laquelle ces dernières et d’autres concernées se trouvent, ne serait-ce qu’au travers des difficultés rencontrées pour accéder aux soins et à la santé.

LE DROIT À L’AUTODÉTERMINATION

Et par soins et santé, nous entendons ceux de « tous les jours », pour un rhume ou une gastro, censés être basés sur le respect, le non jugement et la bienveillance, et non des protocoles visant à aliéner les individus que la société voudrait catégoriser de malades mentaux, d’anomalies. Dépénalisée en 1982 en France, l’homosexualité est restée inscrite au registre de la Classification Internationale des Maladies de l’OMS (à laquelle se réfère l’Hexagone) jusqu’en 1992. Avant hier, en somme.

La transidentité, quant à elle, n’a été retirée de la liste des maladies mentales qu’à partir de 2010, en France. Hier, en résumé. « Nous sommes encore considérés comme des individus malades même si aujourd’hui nos parcours sont moins psychiatrisés. », explique Élian Barcelo, vice-président d’Iskis et co-secrétaire du ReST.

Le Réseau Santé Trans (le ReST), c’est un réseau paritaire réunissant des personnes trans et des professionnel-le-s de la santé. Actif depuis trois ans et officiellement créé à Rennes il y a un an (en mars 2018, précisément), il favorise le partage d’expériences et « l’échange sur les protocoles de prise en charge, en concertation avec les personnes trans concernées. »

Aujourd’hui, il existe deux manières de prendre en charge la transidentité, comme le développe Élian Barcelo. Depuis 2010, le parcours – auto-proclamé – officiel est celui proposé par la Société Française d’Études et de prise en Charge de la Transidentité, qui « à côté de professions non médicales telles que les psychologues, sociologues ou juristes, rassemble de façon transversale tous les spécialistes médicaux concernés par la prise en charge de la transidentité, en particulier : psychiatres, endocrinologues, chirurgiens plasticiens, urologues et gynécologues. », peut-on lire sur le site de la structure, qui visiblement oublie de parler des personnes concernées.

« Ça ne convient pas à tout le monde car un suivi psychiatrique est obligatoire pendant deux ans, ce qui peut être stigmatisant et normalisant. Ce processus peut aussi mettre en danger les personnes trans à qui on demande de faire leur coming out auprès de leur entourage sans avoir accès à des hormones de transition. Ce qui veut dire qu’elles font leur coming out avec une apparence qui ne leur va pas. Ça n’aide pas. »

précise le co-secrétaire du ReST.

La deuxième manière, celle pour laquelle œuvre le Réseau, c’est le parcours libre : « La transidentité n’est pas une maladie mais nécessite un suivi médical. L’idée des parcours libres, c’est de pouvoir choisir librement son médecin, son endocrinologue,… Et d’avoir recours à un suivi psy selon le ressenti. Que ça reste un choix, une option. On travaille avec des médecins qui ne demandent pas de certificat psychiatrique et qui ne remettent pas en cause la manière dont la personne se sent, car c’est très personnel. Et on ne force pas le coming out. Et on ne se cantonne pas à l’approche visant à penser uniquement à travers le côté « je ne me sens pas bien dans mon corps », on peut aussi parler de bien-être, de mode de vie de qualité, de réflexion. »

Le ReST prône le principe d’autodétermination des personnes trans. La charte, signée déjà par une trentaine de personnes ainsi que des entités associatives adhérentes telles que Iskis, le Planning Familial 35, Ouest Trans ou encore les Planning Familiaux de Grenoble et de Clermont-Ferrand, repose d’ailleurs sur l’autodétermination et le point de vue non jugeant des professionnel-le-s de la santé.

En résumé, le Réseau milite pour la reconnaissance des personnes trans comme individus à part entière, pouvant ainsi agir et choisir librement, et non comme des personnes atteintes de troubles de la personnalité ne leur permettant pas de décider de leur corps et de leur vie.

MAIN DANS LA MAIN

Cela devrait être acquis et pourtant l’accueil des personnes transgenres diffère dans la majorité des cas de l’accueil des personnes cisgenres.

« Les médecins ne sont pas formés et souvent, ils ne vont pas se sentir légitimes et/ou compétents pour les transitions mais cela n’empêche pas de suivre le quotidien. Mais ils ont souvent des appréhensions, peur de mal faire. Il y a des choses comme prendre le rythme cardiaque d’une personne transgenre et donc lui demander de soulever son t-shirt qui peuvent être gênantes pour elle. Autre exemple : quand on appelle un cabinet médical, le secrétariat ajoute toujours au téléphone ou en face à face la civilité supposée de la personne, par rapport à la voix ou l’apparence physique.

Dans le réseau, la totalité des médecins demandent uniquement le nom d’usage. Des problèmes peuvent subvenir aussi chez le médecin ou à la pharmacie, si la carte vitale n’a pas pu être changée. Ça les rend souvent surpris ou suspicieux. Les personnes trans constituent une population qui n’a pas un accès facile aux soins alors qu’elle en a besoin. Il est nécessaire d’être dans une démarche de réflexion, de formation. Des choses ont été très bien réfléchies au Planning Familial 35 qui a engagé une réflexion depuis quatre ans. L’accueil y est excellent aujourd’hui. Je préfère envoyer les gens vers le PF35 parce que c’est un endroit où les personnes LGBTIQ+ sont bien accueillies et où les professionnel-le-s peuvent envoyer vers des confrères et des consœurs plus compétent-e-s sur telle ou telle thématique. », détaille Élian Barcelo.

Travailler en collaboration continue avec les professionnel-le-s de la santé, les associations et les personnes trans permet la reconnaissance de l’expertise et l’expérience des concerné-e-s mais favorise aussi l’élaboration d’une réflexion commune convergeant vers l’accueil et l’accompagnement médical, intégrant dans le processus la notion de choix et de respect tant de l’expression de l’identité de genre que dans les parcours de santé.

NE PAS LÂCHER LE LIBRE CHOIX

Ainsi, le ReST œuvre et participe à trois principes majeurs d’intervention : le travail avec et pour les personnes trans, l’amélioration de l’accès aux soins et la qualité des soins notamment par l’information et la formation des professionnel-le-s de la santé, et la défense des droits des personnes trans en matière de santé.

C’est dans le sillon de cette troisième mission que le Réseau s’active actuellement au soutien d’une professionnelle de la santé visée depuis le début de l’année par une plainte de la part du Conseil National de l’Ordre des Médecins, à la suite d’un signalement provenant de proches d’une patiente trans majeure.

« On la soutient, on lui a donné des noms d’avocat-e-s et on a lancé une cagnotte pour l’aider à financer les frais d’avocat car l’assurance professionnelle n’en couvre qu’une petite partie. », explique Élian Barcelo qui poursuit :

« La patiente est majeure et son entourage a porté plainte car elle a été mise sous hormonothérapie avec son accord. Dans un premier temps, l’ordre départemental des médecins a rendu un avis favorable à la professionnelle, invalidant les trois points soulevés par le CNOM qui a choisi de poursuivre la plainte malgré tout. »

Le vice-secrétaire démonte en toute logique les trois faits reprochés à la personne attaquée. Premier point : le non respect de son serment de gynécologue l’obligeant à ne recevoir en consultation que des femmes.

« C’est extrêmement déplacé et c’est insultant. Ce serment n’existe pas. Les gynécos peuvent suivre des hommes cisgenres pour différentes pathologies. C’est clairement de la transphobie. », balaye-t-il d’un revers de la main.

Deuxième point : les traitements hormonaux ne devraient être prescrits que par des endocrinologues. « Dans le Vidal, qui est une référence pour les médecins, il est bien marqué que les gynécologues et médecins généralistes peuvent les prescrire. », s’exclame-t-il.

Troisième point (et c’est là clairement que se niche le problème) : elle ne respecterait pas les recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2009 et les recommandations de 2015 concernant les équipes et praticien-ne-s affilié-e-s à la SoFECT.

« Le problème c’est le parcours libre. Que le parcours soit en dehors d’un parcours psychiatrique. C’est considérer la transidentité comme une maladie. La dépsychiatrisation auprès de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) date de 2018 mais il y a certaines structures qui freinent des quatre fers. »

poursuit-il.

Ainsi, cette affaire pointe du doigt plusieurs problématiques majeures : les personnes trans n’auraient visiblement pas le droit de choisir librement leurs praticien-ne-s, les démarquant du reste de la population et le consentement d’un-e patient-e trans majeur-e pourrait être remis en cause par son entourage qui peut se saisir comme bon lui semble de l’Ordre.

Droits de base bafoués, personnes trans infantilisées, stigmatisation normalisée. Les enjeux qui en découlent sont importants : « Si la professionnelle attaquée perd, les parcours libres pourraient être amenés à disparaître et là, ça pose un problème en matière de politique de santé. On ne veut pas lâcher le libre choix. On ne veut surtout pas perdre du terrain là dessus. Dialoguer avec des médecins respectueux, c’est beaucoup pour nous ! »

Concrètement, en terme de politique nationale de santé, le ReST, hormis certains soutiens à l’Assemblée Nationale, au Sénat et du côté du Défenseur des droits, n’est pas aidé dans son combat, « la ministre de la Santé ayant été ambassadrice l’an dernier lors de l’AG de la SoFECT, on peut supposer qu’elle soutient les parcours officiels. »

En résumé, la France n’avance que très partiellement sur les questions de la transidentité : « Le gouvernement gonfle le torse en parlant de la PMA (dont l’extension à tou-te-s est sans cesse reportée depuis 6 ans, ndlr), mais publiquement, les personnes transgenres, on en parle pas beaucoup et on est très loin d’avoir avancé sur la santé.

En 2016, la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a permis de ne plus passer devant le tribunal pour effectuer le changement de prénom à l’état civil. Désormais, la démarche se fait à la mairie. La réforme a eu lieu parce que la France a été condamnée car elle demandait la stérilisation des personnes transgenres pour obtenir le changement des papiers d’identité. Il a fallu une condamnation !!! »

L’importance des réseaux comme le ReST et des espaces sécurisés réservés aux personnes concernées n’est plus à démontrer. Face à la transphobie, institutionnalisée mais pas uniquement, l’information et la formation sont indispensables et pourtant, encore minoritaires, voire complètement absentes. Briser le rapport de domination sachant-e/patient-e, c’est un des combats des associations LGBTI.

« Depuis longtemps, depuis les années 90 ! », souligne Élian Barcelo. Les échanges avec les professionnel-le-s de la santé doivent mener à la reconnaissance de l’expertise des personnes trans en matière de transidentité. Là encore, logique…

« Pour le moment, la formation des futurs médecins et pharmaciens est encore verrouillée et il est très compliqué de faire irruption comme ça, dans les formations. En Bretagne, l’association Ouest Trans et le Planning Familial proposent des formations à destination des professionnel-le-s de la santé. Même des formations courtes, simplement pour faire germer la réflexion et apporter les bases théoriques autour de la transidentité. », conclut le vice-président d’Iskis et co-secrétaire du Réseau Santé Trans ponctuant la fin de notre rencontre par un « Voilà à quel point de connaissances on en est… »

LA BINARITÉ CRÉE LES ANOMALIES…

Les réticences sont nombreuses, les avancées minoritaires. Parce que le système est encore binaire et les cases, essentielles au bon fonctionnement de ce système. Mais l’Homme ne se doit-il pas d’être plus nuancé et complexe que la machine ? Pourquoi s’octroie-t-on le droit d’étiqueter la transidentité à une pathologie et l’intersexuation à une anomalie ?

« Notre société est bornée et prétend que l’humain peut être classé d’une manière binaire. Elle prétend qu’il y a des femelles et des mâles et que ce qui ne rentre pas dans ces cases soi-disant naturelles est anormal et qu’il est donc légitime d’opérer. C’est absurde. Nous savons maintenant que le genre est une construction sociale. Le sexe, bien qu’il soit biologique, relève aussi d’une certaine construction sociale.

« Notre société est bornée et prétend que l’humain peut être classé d’une manière binaire. Elle prétend qu’il y a des femelles et des mâles et que ce qui ne rentre pas dans ces cases soi-disant naturelles est anormal et qu’il est donc légitime d’opérer. C’est absurde. Nous savons maintenant que le genre est une construction sociale. Le sexe, bien qu’il soit biologique, relève aussi d’une certaine construction sociale.

Nous avons décidé qu’un clitoris devait avoir maximum une certaine longueur et qu’un pénis devait avoir minimum une autre, qu’un vagin devait avoir une certaine profondeur et que les hormones d’une certaine personne devaient être dans un certain référentiel. Ces limites ont été décidées arbitrairement et légitiment des traitements inhumains. », explique Audrey Aegerter, créatrice de la chaine Audr XY disponible sur YouTube et présidente de l’association InterAction fondée en Suisse.

Elle précise : « En fait, on veut s’assurer que tout le monde puisse avoir un rapport hétérosexuel, que les organes génitaux externes ressemblent à ce qu’on s’attend d’une fille ou d’un garçon et que la puberté se fasse comme attendue en fonction du sexe assigné. Il y a donc une certaine transphobie et homophobie dans la prise en charge des personnes intersexes. Les opérations ont toujours été autorisées… ou du moins, n’ont jamais été interdites mais c’est dans les années 50 que la prise en charge a commencé à être protocolaire. »

Selon l’ONU, on estime à 1,7% de la population concernée par l’intersexuation qui est une variation du vivant, c’est-à-dire une variation des caractéristiques sexuelles, qui peut être de l’ordre chromosomique, hormonale ou des organes génitaux internes et/ou externes. On peut découvrir ces variations à la naissance ou à la puberté, ou même après.

« La plupart de ces variations sont saines et ne nécessitent aucune prise en charge médicale. Malgré cela, beaucoup se font opérer ou subissent des traitements hormonaux sans consentement éclairé et libre. »

souligne Audrey.

NE PLUS SE SENTIR ISOLÉ-E

Sa chaine, lancée début 2018, et ses vidéos, dont « #Il y a une couille avec votre fille », est un véritable outils de transmission des savoirs autour de l’intersexuation. Et de partage. C’est en regardant les vidéos, sur cette thématique, de Pidgeon et Emilord, deux youtoubeureuses des Etats-Unis, qu’Audrey Aegerter a entendu des vécus similaires aux siens :

« Ces personnes qui semblaient si sûres d’elles, elles n’avaient pas honte de leur intersexuation et en parlaient ouvertement. Elles m’inspiraient et m’inspirent encore beaucoup. Je pensais que je n’assumerais jamais aussi publiquement mon intersexuation. »

Quand elle participe au film Ni d’Eve ni d’Adam : une histoire intersexe, réalisé par la documentariste Floriane Devigne (lire notre critique YEGG#74 – Novembre 2018), elle rencontre d’autres personnes intersexes qui, elles aussi, regardent les vidéos des deux youtoubeureuses :

« Elles autant que moi ne connaissions que les mots des médecins. Des mots qui pathologisaient nos corps. Grâce à ces rencontres et ce film, j’ai finalement pris confiance en moi et fais mon coming-out. Suite aux nombreux coming-out, l’intersexuation a gentiment pris une place chère dans ma vie et n’est plus une tare. Je suis aujourd’hui heureuse et fière d’être intersexe, car sans cela je n’aurais jamais rencontré des personnes que j’aime énormément. »

Personne, parmi la population concernée dans les pays francophones, ne publie de vidéos sur le sujet. Elle décide alors de se jeter dans le bain. Pour les personnes intersexes tout d’abord. Pour qu’elles ne se sentent pas ou plus isolées. Pour qu’elles puissent entendre des témoignages humains et non des paroles médicales visant à leur faire penser qu’elles sont malades.

Mais la chaine Audr XY s’adresse également aux personnes dyadiques, soit les personnes qui ne sont pas intersexes. Pour que les parents ou futurs parents d’enfants intersexe aient accès aux informations. Pour que les associations aient des ressources et des outils. Pour que le grand public sache et que l’intersexuation gagne en visibilité au sein de la société.

« Par le biais de mes vidéos, je suis également rentrée en contact avec d’autres personnes, qui sont dans la même situation que moi il y a quelques années, et qui m’écrivent pour me raconter leurs histoires ou me dire qu’elles se sentent un peu moins seules le temps d’une vidéo. J’espère que ça va avoir un effet d’empowerment et que nous serons plusieurs à faire des vidéos, à parler publiquement et que cela changera un peu les mentalités.

Imaginez si, dans quelques années, il y avait autant de vidéos sur l’intersexuation que sur le véganisme ? On en changerait des choses ! J’ai fait quelques vidéos où je parle avec d’autres activistes sur des sujets divers, comme le sentiment d’illégitimité, être trans et intersexe ou les discriminations structurelles. J’aimerais montrer la diversité des vécus et variations intersexes et ne pas uniquement parler « de moi » afin qu’une majorité de personnes puissent s’identifier à mes vidéos. », commente la présidente d’InterAction.

DES CORPS SAINS

L’intersexuation n’est pas une nouveauté. Néanmoins, le sujet est tabou. Comme pour la transidentité, professionnel-le-s de la santé, enseignant-e-s, juristes, etc. ne reçoivent aucune formation (non pathologisantes) à ce propos. Les personnes concernées sont encore et toujours considérées comme malades et anormales. Victimes de malformations. Dans sa vidéo sur les opérations, Audrey Aegerter défend les droits de l’autodétermination, de l’enfant et de l’humain :

« Les corps intersexes sont sains. C’est la médecine qui rend les personnes intersexes malades. On considère que le fait d’être déterminé (fille ou garçon) sera bon pour le développement de l’enfant. »

Elle revient plus de 70 ans en arrière pour nous expliquer la cause de la grande perte des droits des enfants intersexes : « Suite à une circoncision particulièrement ratée, le sexologue John Money a créé un protocole particulièrement pathologisant envers les personnes intersexes. Il recommande d’opérer vite, dans le secret. Dans les années 80, les personnes intersexes ont commencé à se (re)construire et ont commencé à se battre pour leurs droits.

Notamment avec l’organisation américaine ISNA et les Hermaphrodites with attitude. L’ISNA a fait un travail exceptionnel. Depuis, les organisations ont des positions officielles et font du plaidoyer politique pour les droits humains. Grâce à cela, il y a eu de grandes avancées pour le mouvement qui adopte aujourd’hui une approche politique par les droits humains et condamne les institutions pour leurs pratiques médicales. Les unes après les autres. »

On est loin du monde qu’elle décrit dans « Une fable intersexe ». Un monde sans mutilations génitales, tortures et violations des droits des enfants. Un monde qu’elle sait non réaliste en l’état actuel mais en lequel elle croit à force de luttes permettant à terme de protéger les enfants intersexes et de les inclure dans la société, sans discriminations.

Pour l’heure, la France comme la Suisse ignorent les recommandations du comité d’éthique invitant les médecins à ne pas opérer les enfants sans consentement éclairé : « L’ONU a depuis 2015 fait plus de 40 réprimandes condamnant la prise en charge des personnes intersexes dans les pays européens. C’est énorme. » À sa connaissance, il n’y aurait qu’à Malte et en Californie qu’il existerait une interdiction formelle des mutilations génitales sur les enfants intersexes « mais la mise en place de nouveaux protocoles tarde… »

Pour l’heure, la France comme la Suisse ignorent les recommandations du comité d’éthique invitant les médecins à ne pas opérer les enfants sans consentement éclairé : « L’ONU a depuis 2015 fait plus de 40 réprimandes condamnant la prise en charge des personnes intersexes dans les pays européens. C’est énorme. » À sa connaissance, il n’y aurait qu’à Malte et en Californie qu’il existerait une interdiction formelle des mutilations génitales sur les enfants intersexes « mais la mise en place de nouveaux protocoles tarde… »

L’Occident condamne donc fermement l’excision pratiquée dans plusieurs régions du monde mais autorise et se donne même le droit de mutiler des enfants sur son territoire, en raison de la binarité. Cette dernière « est aujourd’hui la cause d’énormément de souffrance pour beaucoup de personnes. Les personnes LGBTIQ+ sont discriminées et n’ont pas accès aux mêmes droits que les personnes cisgenres, hétérosexuelles et dyadiques.

C’est incroyable qu’en 2019 nous devions toujours nous battre pour exister librement. Les jeunes LGBTIQ+ sont plus susceptibles que les autres de tenter de se suicider, arrêter l’école et/ou être précaires. » Incroyable également qu’il faille rappeler par voie de presse que « le droit des enfants à l’intégrité physique et sexuelle est un droit inaliénable. » (Tribune parue dans Libérationle 10 septembre 2018 revendiquant l’arrêt des mutilations des enfants intersexes).

LA COMMUNAUTÉ AUX VERTUS GUÉRISSEUSES

Toutefois, les médias sont encore peu nombreux à s’intéresser aux revendications des personnes intersexes (interdiction des traitements et opérations altérant les caractéristiques sexuelles des personnes sans leur consentement libre et éclairé / suppression du genre à l’état civil / soutien psychosocial gratuit et choisi / formation complète et non pathologisante aux personnels soignants, aux enseignant-e-s, aux juristes…).

Ce sont les associations telles qu’InterAction, co-fondé par Audrey Aegerter le 26 octobre 2017 (journée de la visibilité intersexe), Zwischengeschlecht (toujours en Suisse) ou encore le Collectif Intersexes et Allié-e-s (en France) qui œuvrent à l’avancée des droits humains et au changement des mentalités.

Les structures agissent, malgré de faibles soutiens et moyens financiers, sur plusieurs fronts : à la fois politiques, sociétales et personnels. Elles sont à la fois porteuses d’informations et de formations, leviers de visibilité menant à la reconnaissance des personnes intersexes et de leurs droits et organisatrices d’espaces sécurisés.

Pour Audrey, « la communauté intersexe a d’énormes qualités guérisseuses. » Et peut être, en complément de l’entourage si celui-ci est bienveillant, un véritable soutien. Car il ne faut pas oublier la notion dont elle a parlé plus tôt : outre les opérations et les traitements hormonaux effectués dans l’urgence, le « secret » est également un facteur destructeur.

Pour briser le climat de honte, « en tant que personne concernée, il faut beaucoup de courage et de bienveillance. L’intersexuation est encore tellement taboue… Il n’y a malheureusement pas de règle d’or pour briser le tabou, à part parler et faire face aux questions mal-placées, aux remarques désobligeantes et à l’étonnement… Même si ce n’est pas facile tous les jours, briser le secret déjà dans sa propre vie est très émancipateur, à condition qu’on soit dans un environnement safe.

Pour moi, ne plus avoir besoin de mentir, être honnête avec les autres et moi-même quant à mon corps est exceptionnellement émancipateur. Ça me donne de la force et de l’énergie. Malheureusement, ce n’est pas encore sécure pour toutes les personnes et dans tous les milieux, c’est donc un privilège que j’ai de pouvoir parler aussi librement de l’intersexuation. »

BRISER LE CLIMAT DE HONTE

D’ailleurs, elle le dit clairement, s’exposer en tant que personne intersexe sur Internet constitue un danger. Elle craint les trolls et les micro-agressions en ligne mais aussi pour son avenir professionnel, et s’inquiète de transmettre des informations erronées qui pourraient aller à l’encontre du mouvement des intersexes.

Comme dans ses vidéos, Audrey Aegerter pointe des réalités douloureuses et injustes tout en distillant toujours une note de légèreté et d’optimisme : « Lorsque je fais face à des commentaires haineux, cela me prend aux tripes, je tremble et je me demande si c’est vraiment nécessaire de continuer. Mais les échos positifs sont heureusement plus nombreux.(…) J’ai peur que ma visibilité puisse faire peur à mon employeur… Les personnes LGBTIQ+ sont encore beaucoup discriminées à l’embauche et sur le lieu de travail. Cela n’a pas encore été le cas, heureusement ! (…) Grâce à la communauté, à mes ami-e-s et à un travail de recherche que je fais de mon côté, cette crainte (d’être néfaste au mouvement, ndlr) est bien moins présente qu’au début. »

Rompre le silence ne devrait pas s’apparenter à une prise de risque pour la santé physique et/ou mentale de la personne qui entreprend cette action. C’est toute la société qui est concernée par cet état de fait. Pour la présidente d’InterAction, les personnes dyadiques peuvent participer à la suppression du climat de honte et à la stigmatisation que subissent les personnes intersexes. En étant allié-e-s.

« Même si elles ne connaissent pas, a priori, de personnes intersexes. Elles peuvent corriger les personnes qui disent des choses clairement fausses sur l’intersexuation ou une pseudo binarité dans notre société, partager des articles et vidéos sur les réseaux, etc. C’est peut-être pas grand chose mais si une personne concernée le voit, ça peut faire beaucoup de bien et elle saura qu’elle peut s’adresser à elles.

Et en tant que parent, briser le tabou veut dire parler ouvertement à son enfant, lui expliquer de manière appropriée sa variation et l’aimer pour ce qu’il est. Lui donner la force de vivre comme il est et peut-être de changer le monde. », répond-elle, espérant pouvoir aider le plus grand nombre de personnes dyadiques et intersexes à travers ses vidéos, palliant ainsi le manque d’informations dans les médias, les écoles et les formations.

LA HONTE DOIT CHANGER DE CAMP

Il y a urgence. Déconstruire les normes patriarcales - qui on le rappelle sont principalement binaires (avec la mention « Le masculin l’emporte sur le féminin »), hétéronormées et blanches, entre autre – s’apparente souvent dans l’imaginaire collectif à la perte de privilèges.

Résultat : on préfère ignorer les discriminations subies par les personnes que l’on qualifie de différentes et qu’on assimile pour certaines à des personnes souffrant d’une pathologie. On minimise les vécus, on ignore leurs existences. En somme, on nie véritablement leurs droits à la dignité et à l’humanité.

De temps en temps, de manière totalement aléatoire, on s’émeut. De l’assassinat de Marielle Franco, de l’agression de Julia, du passage à tabac d’un couple lesbien dans le bus. Par exemple, la presse n’hésitera pas à titrer en mai 2019 « Agression de Julia : la transphobie en procès à Paris ».

Vraiment ? Qu’a-t-on fait en août 2018 à la suite du meurtre de Vanesa Campos ? Combien de personnes, ne serait-ce qu’à Rennes, se rassemblent place de la Mairie le 20 novembre, à l’occasion du Jour du Souvenir Trans (TDoR, Transgender Day of Remembrance) afin de commémorer les personnes trans assassinées et poussées au suicide à cause de la transphobie vécue ?

Si quelques actes LGBTIphobes font couler de l’encre dans les médias, ils sont minoritaires face à la liste de prénoms dressés lors du TDoR, face aux chiffres révélés chaque année par le rapport de SOS Homophobie et face à toutes les discriminations tues et toutes celles encore qui ne sont pas dites car elles sont devenues banales, quotidiennes, intégrées.

On s’insurge de l’inhumanité de nos voisins européens (en Pologne, les commerçants ont depuis juillet 2019 le droit d refuser de servir des personnes LGBT) ou non qui persécutent, enferment, torturent, condamnent à mort les homosexuel-le-s. Qu’en est-il sur notre territoire ? Nous inquiétons-nous du sort des personnes étrangères LGBTIQ+, menacées de mort dans leur pays d’origine, à qui l’on n’accorde pas le droit d’asile ? Nous inquiétons-nous réellement de la sécurité de toutes les personnes LGBTIQ+ ? Notre indifférence, notre hypocrisie et notre non remise en cause par rapport à nos responsabilités mettent des vies en danger.

MANQUE DE REPRÉSENTATION

Seules les personnes concernées peuvent parler de leurs vécus. Les allié-e-s peuvent les écouter, sans chercher à minimiser leurs paroles, et peuvent aussi s’informer via les associations, les sites ressources, les articles, les documentaires, les livres, etc. Parce que nous ne manquons pas d’informations mais d’intérêt et ignorons souvent, par conséquent, les biais et canaux qui s’offrent à nous.

La difficulté résidant également dans le fait que les cinémas, chaines TV, médias, maisons d’éditions, librairies, programmateur-e-s artistiques et autres secteurs grand public sont souvent frileux (et LGBTIphobes) quant à ces sujets encore considérés « underground », marginaux.

« La politique est bien moins intéressante pour les médias que de savoir sur quelles toilettes nous allons… »

déclare Audrey Aegerter.

Et cela révèle le manque de représentation des personnes LGBTIQ+ dans la société actuelle qui, tant qu’elles ne déclarent pas publiquement leur homosexualité, transidentité ou intersexuation, sont considérées selon les normes hétérosexuelles, cisgenres et binaires.

« Le manque de représentation fait que nous ne savons pas comment parler d’intersexuation, nous n’avons pas accès à des terminologies bienveillantes et cela participe également au climat de honte. C’est justement afin d’éviter cela que je crée mes vidéos et que je suis aussi visible. Bien que la visibilité ne fasse pas le travail, j’espère qu’elle nous apportera des membres ou motivera d’autres à s’engager.

Le travail doit être fait de manière collective, hors il est très difficile d’atteindre les personnes intersexes. Le manque de représentation participe à cela. Le manque de représentation et d’information en général sur le sujet fait que pour beaucoup de parents, c’est le jour de la naissance de leur enfant qu’ils entendent parler d’intersexuation pour la première fois. Ils ignorent alors le non-fondé des traitements. Tout cela participe à leur détresse. Et c’est un des arguments que les médecins utilisent le plus souvent pour légitimer les traitements… La détresse des parents. », analyse Audrey.

Comme elle le souligne, le manque de représentation favorise la honte. Puisque sans représentation, on pense que la situation est unique, isolée, et rares sont les personnes qui arrivent à supporter d’être à l’écart de la société. À ce jour, peu de personnalités publiques ont révélé leur intersexuation, excepté la mannequin Hanne Gaby Odiele et la femme d’affaires Taylor Lianne Chandler (plusieurs articles supposent l’athlète Caster Semenya en tant que personne intersexe mais elle n’en a jamais fait mention).

Présenter des profils et des parcours divers, c’est alors faire germer l’idée que ces derniers ne sont pas différents mais que la norme n’est tout simplement pas unique. C’est permettre à tout le monde de se construire grâce à la possibilité de s’identifier à des rôles modèles et ne pas penser que des domaines d’activités ou des métiers sont réservés à telle ou telle partie de la population, majoritairement des hommes blancs hétérosexuels (lire Encadré).

DES DROITS HUMAINS AU PINKWASHING… LA POLÉMIQUE

« Les droits humains sont ma fierté » revendique la grande banderole d’Amnesty International, visible le 8 juin dernier lors de la Marche des Fiertés. Cinquante ans après les émeutes de Stonewall, qui rappelons-le sont à l’origine des premières Marches américaines, on ne peut nier les avancées en terme de droits mais on ne peut également que constater la lenteur avec laquelle les différents gouvernements les ont accordés, peinant encore à reconnaître l’égalité de ces droits aux restants des fameux Droits de l’Homme.

Et le moins que l’on puisse observer également, c’est que les soutiens ne se bousculent pas au portillon. Les vrais soutiens. Pas ceux de Mastercard, Tinder, Google, Air France… dont la présence à Paris a créé la polémique, interrogeant le caractère politique ou commercial de la Marche.

« Le discours, très perceptible lors des débats sur le mariage pour tous, définissant les droits LGBT comme des droits humains est très favorable au pinkwashing, c’est-à-dire au fait pour les entreprises de se donner une image progressiste. », explique le militant queer et anthropologue Gianfranco Rebucini dans une interview accordée à Vice le 28 juin 2019. À New York, la « Reclaim Pride » a été organisée pour se réapproprier la Gay Pride, vidée de son propos revendicatif et contestataire, selon plusieurs milliers de manifestant-e-s.

À Paris, l’appel « Stop au pinkwashing » a été lancé quelques jours avant la Marche des Fiertés afin de souligner le désaccord avec l’organisation officielle. Début juillet, sur Twitter, on pouvait lire le message du Collectif Intersexes et Allié-e-s : « N’oubliez pas que nous, les personnes intersexes, en compagnie d’allié-e-s, avons ouvert la Marche des Fiertés de Paris 2019. Il était impossible de nous manquer, il y a eu des interviews en amont, et pourtant aucun média n’en parle : #IntersexesEnTêtePride2019 ».

Sur le site de Komitid, un article est consacré à une interview de Mischa, membre du Collectif Intersexes et Allié-e-s et co-initiateur des Délaissé-e-s des Fiertés qui ont pris la tête du cortège, juste derrière les Goudou-e-s sur Roues. Il explique :

« Le Mouvement est né d’une frustration, d’une urgence d’exister dans les luttes et les fiertés LGBTI, pour les personnes intersexes. Submergé de travail, le Collectif Intersexes et Allié-e-s, seule association par et pour les personnes intersexes en France, est à la fois très sollicité et ironiquement peu entendu dans les revendications générales de la communauté LGBTI. D’un côté on nous veut partout, et dans le même temps on ne nous donne pas du tout les moyens de l’être. C’est épuisant et frustrant pour nos militant-e-s. Cette année, l’organisation avec l’Inter-LGBT ne s’est pas bien passée.

On leur a fait une proposition de formation, essentielle dans le cadre de la Marche des Fiertés où nos revendications peinent à être portées correctement, dignement. Mais iels nous ont répondu trop tard – et s’en sont excusé-e-s – et nous n’avions plus du tout le temps de nous organiser. Ça ne s’était pas bien passé avec nos partenaires non plus, comme souvent. On était démoralisé-e-s. En parlant avec d’autres militant-e-s (dyadiques), en particulier des militant-e-s queer et antiracistes, j’ai repris espoir et on a fini par vraiment créer quelque chose. Ces militant-e-s, pour la plupart handis, racisé-e-s, queer, jeunes, ont remué ciel et terre pour nous donner un espace et une portée inespérée. »

UNE POSITION POLITIQUE

À Rennes, le 8 juin dernier, la thématique « Intersexes, VIH, transphobie, asile… Où sont nos soutiens ? » a rassemblé près de 4 000 personnes. Pas de chars de grandes entreprises mais des militant-e-s LGBTIQ+, des associations et des allié-e-s. La manifestation offre une large palette du militantisme : du slogan scandé en chœur avec fougue à une danse endiablée, en passant par les roulages de pelles, les tenues en cuir et les meufs aux seins à l’air, il nous semble que peu importe le moyen d’expression de chaque individu réuni dans le cortège, tout est politique.

À Rennes, le 8 juin dernier, la thématique « Intersexes, VIH, transphobie, asile… Où sont nos soutiens ? » a rassemblé près de 4 000 personnes. Pas de chars de grandes entreprises mais des militant-e-s LGBTIQ+, des associations et des allié-e-s. La manifestation offre une large palette du militantisme : du slogan scandé en chœur avec fougue à une danse endiablée, en passant par les roulages de pelles, les tenues en cuir et les meufs aux seins à l’air, il nous semble que peu importe le moyen d’expression de chaque individu réuni dans le cortège, tout est politique.

Et au sein de la foule qui afflue dans les rues de la capitale bretonne, on aperçoit Faty. Elle rayonne. Vêtue de noir et de blanc en hommage aux couleurs du drapeau de la Bretagne, elle prône les droits humains : « C’est ce qui nous lie, le fait qu’on soit humains. On oublie facilement ça. »

Femme, noire, trans, rennaise d’adoption, brestoise d’origine, elle participe pour la première fois à la Marche des Fiertés. « J’en ai entendu parler par des ami-e-s et je me suis dit que ça pouvait être bien pour moi d’y aller. C’était le bon moment. Pour rencontrer d’autres personnes, d’autres associations. Et aussi pour marquer toutes les discriminations que j’ai pu subir. Une manière de porter plainte en quelque sorte. Je ne pouvais pas y aller sans être visible. », déclare-t-elle.

Challenge réussi, son message passe, elle veut que tous les humains soient libres et ce jour-là, elle s’est sentie libre.

« Je n’ai pas choisi d’être une femme, trans, noire. Encore aujourd’hui, j’essaye d’accepter. Ce n’est pas parce que j’ai le sourire que c’est la fête. Mais maintenant je me dis que si on sait que je suis trans, ce n’est pas grave si ça peut aider d’autres personnes. Plus on pense à ce que les autres pensent, plus on s’empêche de vivre. Je n’en pouvais plus de me dire que j’avais une maladie. Ça a été compliqué de passer le cap mais avec ma transition, j’ai pu mettre des mots. »

poursuit Faty.

Et ce qu’elle constate, c’est que toute sa vie, elle a été renvoyée à sa couleur de peau : « Ma transidentité est un problème dans l’intimité. Tant que ça ne se voit pas, ce n’est pas un problème. Quand ça se voit, souvent, il y a des réactions violentes. Ma couleur de peau en revanche, je ne pensais pas que c’était autant un problème. J’ai toujours grandi dans un milieu où il n’y avait que des blancs. Je savais qu’il fallait faire avec et en tant qu’enfant, je pensais que c’était normal qu’on me touche les cheveux, qu’on me tape. Dans les relations, c’est hyper compliqué.

L’objetisation de la femme noire, c’est lourd ! J’appartiens à un rêve mais je n’existe pas. C’est ça qu’on me renvoie. Moi, je rêve d’amour depuis que je suis jeune. Je rêve de quelque chose de beau, d’important. Et dans la société, c’est pareil, je rêve de melting pot. Ce n’est pas parce qu’on est noir-e qu’on doit trainer qu’avec des noir-e-s. On a besoin de toute la diversité. D’une culture avec des cultures. »

AMOUR, TOLÉRANCE, RESPECT, JUSTICE ET ÉGALITÉ

Comme elle le dit, ce n’est pas le meilleur des mondes dans lequel nous vivons et dire qu’elle va bien serait une affirmation précoce et erronée. Elle travaille à son acceptation :

« Et ça prend toute la vie, cette thérapie avec moi-même. » Aujourd’hui, elle ne veut plus cautionner les faux semblants, ne veut plus se sentir moins importante que les meubles, ne veut pas s’empêcher de sortir et de vivre. Ce qui l’a aidée, c’est la photographie. Si elle avoue se sentir seule constamment, le medium favorise son évasion et transforme la haine qu’elle a envers les hommes, « enfin certains hommes, pas tous. »

Autodidacte, elle produit des images d’une grande puissance. De par la force des expressions qu’elle y met et de l’esthétique du noir et blanc parsemé de graphisme. Ses visuels sont à son image : riches, sensibles et engagés. Faty est profondément militante dans sa vie de tous les jours. Pour elle et pour les autres.

Même si c’est pesant « parfois, en soirée, de se sentir obligée de parler de ma transidentité et de faire de la pédagogie. » L’obligation de se justifier. C’est le prix minimum qu’a fixé la société pour ne pas être dans la norme imposée. Elle s’est rapidement armée mentalement, ce qui n’empêche ni ne guérit les blessures infligées par chaque discrimination subie :

« On ne peut pas oublier les mots, les gestes, les insultes. J’ai travaillé avec des personnes âgées qui ont refusé que je les touche ! Je suis déçue car ça m’a touchée en plein cœur. Moi, j’ai toujours mes yeux d’enfant mais on ne peut ignorer ou laisser passer certaines choses, comme les viols, les assassinats des personnes trans, etc. Stop ! Je prône l’amour, la tolérance, le respect, la justice et l’égalité. »

Quand on lui demande si désormais elle participera à toutes les Marches des Fiertés, elle nous répond très honnêtement qu’elle ne sait pas. Cette Marche qu’elle a entreprise à Rennes en juin 2019, elle en avait besoin. C’était un « challenge personnel, j’en avais même parlé avec mon médecin (qui est dans le Réseau Santé Trans). »

Elle ne peut pas dire par avance si elle y retournera. En revanche, elle conclut sur la certitude qui l’anime aujourd’hui : « L’envie d’être encore debout et de me battre. Il y a des belles choses dans la vie et ça vaut le coup. J’ai eu peur au début d’être dans la Marche des Fiertés. Je n’ai pas regretté. »

Accompagnée de Thomas Couppey et Sébastien Dalloni sur le plateau, qui apportent un effet comique, léger et décalé non négligeable, Fanny Chériaux utilise la chanson et le piano, ses outils d’expression depuis de nombreuses années, mais ne se cache pas derrière pour autant. Elle se dévoile, autant qu’elle module son organe vocal. Elle joue avec beaucoup d’autodérision et de sincérité et au fil de son récit renforce sa confiance en elle et en son corps. Le plaisir et la jouissance découverts sur le tard, la PMA à 44 ans qui étouffe le corps et la santé mentale à coup d’injections et de remarques désobligeantes et jugeantes, un avortement et les litres et les litres de sang qui coulent, le temps perdu à cultiver la haine de sa propre enveloppe charnelle parce que trop ceci ou pas assez cela… elle en aborde tous les aspects en décryptant au prisme de la société ce que devenir une femme signifie quand on n’a pas les codes de la bonne meuf. Et puis, elle s’en affranchit et nous émancipe au passage des regards malveillants, culpabilisants et moralisateurs. Venise, un corps à soi est un spectacle qui fait du bien, qui nous fait rigoler et nous insuffle une dose dynamisante de bonne humeur. Qui nous offre un souffle léger, une respiration, une profonde réflexion sur le sexisme et le poids du patriarcat que l’on fait peser sur nos corps et nos esprits. Les blessures infligées pourraient être évitées si on s’y autorisait. Alors osons être douces, être tendres, à l’aise et non conformes aux attendus d’une féminité unique, réductrice et contraignante. Sur l’idée de Virginia Woolf, offrons-nous un espace de bien-être et de liberté. Un espace dans lequel être soi est permis, accepté et assumé. Le grain de folie de Fanny Chériaux, Thomas Couppey et Sébastien Dalloni nous réveille et nous secoue, agissant en nous comme un catalyseur nécessaire à l’expression de nos individualités. Loin de la binarité du genre qui nous enferme et nous oppresse.

Accompagnée de Thomas Couppey et Sébastien Dalloni sur le plateau, qui apportent un effet comique, léger et décalé non négligeable, Fanny Chériaux utilise la chanson et le piano, ses outils d’expression depuis de nombreuses années, mais ne se cache pas derrière pour autant. Elle se dévoile, autant qu’elle module son organe vocal. Elle joue avec beaucoup d’autodérision et de sincérité et au fil de son récit renforce sa confiance en elle et en son corps. Le plaisir et la jouissance découverts sur le tard, la PMA à 44 ans qui étouffe le corps et la santé mentale à coup d’injections et de remarques désobligeantes et jugeantes, un avortement et les litres et les litres de sang qui coulent, le temps perdu à cultiver la haine de sa propre enveloppe charnelle parce que trop ceci ou pas assez cela… elle en aborde tous les aspects en décryptant au prisme de la société ce que devenir une femme signifie quand on n’a pas les codes de la bonne meuf. Et puis, elle s’en affranchit et nous émancipe au passage des regards malveillants, culpabilisants et moralisateurs. Venise, un corps à soi est un spectacle qui fait du bien, qui nous fait rigoler et nous insuffle une dose dynamisante de bonne humeur. Qui nous offre un souffle léger, une respiration, une profonde réflexion sur le sexisme et le poids du patriarcat que l’on fait peser sur nos corps et nos esprits. Les blessures infligées pourraient être évitées si on s’y autorisait. Alors osons être douces, être tendres, à l’aise et non conformes aux attendus d’une féminité unique, réductrice et contraignante. Sur l’idée de Virginia Woolf, offrons-nous un espace de bien-être et de liberté. Un espace dans lequel être soi est permis, accepté et assumé. Le grain de folie de Fanny Chériaux, Thomas Couppey et Sébastien Dalloni nous réveille et nous secoue, agissant en nous comme un catalyseur nécessaire à l’expression de nos individualités. Loin de la binarité du genre qui nous enferme et nous oppresse.

Sur l’esplanade Charles de Gaulle, le cortège s’élance en direction de l’avenue Janvier, afin de rejoindre les quais. Dès les premières minutes de la Marche, une pluie de préservatifs s’abat sur la foule enjouée. Les pancartes Free Hugs affluent, à l’instar des drapeaux arc-en-ciel, trans, intersexes, bis et autres.

Sur l’esplanade Charles de Gaulle, le cortège s’élance en direction de l’avenue Janvier, afin de rejoindre les quais. Dès les premières minutes de la Marche, une pluie de préservatifs s’abat sur la foule enjouée. Les pancartes Free Hugs affluent, à l’instar des drapeaux arc-en-ciel, trans, intersexes, bis et autres.

« Notre société est bornée et prétend que l’humain peut être classé d’une manière binaire. Elle prétend qu’il y a des femelles et des mâles et que ce qui ne rentre pas dans ces cases soi-disant naturelles est anormal et qu’il est donc légitime d’opérer. C’est absurde. Nous savons maintenant que le genre est une construction sociale. Le sexe, bien qu’il soit biologique, relève aussi d’une certaine construction sociale.

« Notre société est bornée et prétend que l’humain peut être classé d’une manière binaire. Elle prétend qu’il y a des femelles et des mâles et que ce qui ne rentre pas dans ces cases soi-disant naturelles est anormal et qu’il est donc légitime d’opérer. C’est absurde. Nous savons maintenant que le genre est une construction sociale. Le sexe, bien qu’il soit biologique, relève aussi d’une certaine construction sociale.  Pour l’heure, la France comme la Suisse ignorent les recommandations du comité d’éthique invitant les médecins à ne pas opérer les enfants sans consentement éclairé : « L’ONU a depuis 2015 fait plus de 40 réprimandes condamnant la prise en charge des personnes intersexes dans les pays européens. C’est énorme. » À sa connaissance, il n’y aurait qu’à Malte et en Californie qu’il existerait une interdiction formelle des mutilations génitales sur les enfants intersexes « mais la mise en place de nouveaux protocoles tarde… »

Pour l’heure, la France comme la Suisse ignorent les recommandations du comité d’éthique invitant les médecins à ne pas opérer les enfants sans consentement éclairé : « L’ONU a depuis 2015 fait plus de 40 réprimandes condamnant la prise en charge des personnes intersexes dans les pays européens. C’est énorme. » À sa connaissance, il n’y aurait qu’à Malte et en Californie qu’il existerait une interdiction formelle des mutilations génitales sur les enfants intersexes « mais la mise en place de nouveaux protocoles tarde… »

À Rennes, le 8 juin dernier, la thématique « Intersexes, VIH, transphobie, asile… Où sont nos soutiens ? » a rassemblé près de 4 000 personnes. Pas de chars de grandes entreprises mais des militant-e-s LGBTIQ+, des associations et des allié-e-s. La manifestation offre une large palette du militantisme : du slogan scandé en chœur avec fougue à une danse endiablée, en passant par les roulages de pelles, les tenues en cuir et les meufs aux seins à l’air, il nous semble que peu importe le moyen d’expression de chaque individu réuni dans le cortège, tout est politique.

À Rennes, le 8 juin dernier, la thématique « Intersexes, VIH, transphobie, asile… Où sont nos soutiens ? » a rassemblé près de 4 000 personnes. Pas de chars de grandes entreprises mais des militant-e-s LGBTIQ+, des associations et des allié-e-s. La manifestation offre une large palette du militantisme : du slogan scandé en chœur avec fougue à une danse endiablée, en passant par les roulages de pelles, les tenues en cuir et les meufs aux seins à l’air, il nous semble que peu importe le moyen d’expression de chaque individu réuni dans le cortège, tout est politique.

De l’avenue Janvier à la place de la Mairie, en passant par le boulevard Laennec et le quai Chateaubriand, le 16 juin dernier, les rues de Rennes se sont égayées aux couleurs de l’arc-en-ciel. Manifestation festive, la Marche des Fiertés n’en oublie pas de porter avec détermination les revendications pour lesquelles les associations LGBTIQ+ se battent au quotidien.

De l’avenue Janvier à la place de la Mairie, en passant par le boulevard Laennec et le quai Chateaubriand, le 16 juin dernier, les rues de Rennes se sont égayées aux couleurs de l’arc-en-ciel. Manifestation festive, la Marche des Fiertés n’en oublie pas de porter avec détermination les revendications pour lesquelles les associations LGBTIQ+ se battent au quotidien.

Ainsi, le Collectif a au fil des mois informé des actualités et des événements liés au Etats généraux et à la consultation du Comité, essayant de faire en sorte que les débats ne soient pas monopolisés par les opposant-e-s, organisé une manifestation le 21 avril pour revendiquer l’ouverture de la PMA pour tou-te-s (femmes lesbiennes, femmes célibataires, personnes trans, personnes non binaires) et s’est saisi de la fête des mères pour distribuer des cartes postales Faites des mères, envoyées également aux élu-e-s, députés, ministres et au Président de la République.

Ainsi, le Collectif a au fil des mois informé des actualités et des événements liés au Etats généraux et à la consultation du Comité, essayant de faire en sorte que les débats ne soient pas monopolisés par les opposant-e-s, organisé une manifestation le 21 avril pour revendiquer l’ouverture de la PMA pour tou-te-s (femmes lesbiennes, femmes célibataires, personnes trans, personnes non binaires) et s’est saisi de la fête des mères pour distribuer des cartes postales Faites des mères, envoyées également aux élu-e-s, députés, ministres et au Président de la République. « Il m’a dit qu’il l’accorderait quand j’aurais reçu l’accord du tribunal pour l’adoption. Sauf que ça prend un an et demi – la durée du traitement des dossiers, comme la procédure de demande d’adoption (on peut par exemple être convoquées à la gendarmerie, au tribunal, pour une enquête de mœurs, une enquête sociale) dépend de chaque tribunal – et que la CAF donne l’allocation uniquement la première année de naissance de l’enfant. Je n’aurais donc pas pu l’obtenir si j’avais du attendre la décision du tribunal.

« Il m’a dit qu’il l’accorderait quand j’aurais reçu l’accord du tribunal pour l’adoption. Sauf que ça prend un an et demi – la durée du traitement des dossiers, comme la procédure de demande d’adoption (on peut par exemple être convoquées à la gendarmerie, au tribunal, pour une enquête de mœurs, une enquête sociale) dépend de chaque tribunal – et que la CAF donne l’allocation uniquement la première année de naissance de l’enfant. Je n’aurais donc pas pu l’obtenir si j’avais du attendre la décision du tribunal.  « Ce n’est pas parce qu’on est homos qu’on est des couples parfaits. Ce n’est pas parce qu’on est homos qu’on doit s’aimer toute la vie ! Déjà quand tout se passe bien, cette sensation de manque de légitimité à fonder une famille laisse des traces alors vous imaginez quand ça se passe mal ?! », s’indigne la présidente.

« Ce n’est pas parce qu’on est homos qu’on est des couples parfaits. Ce n’est pas parce qu’on est homos qu’on doit s’aimer toute la vie ! Déjà quand tout se passe bien, cette sensation de manque de légitimité à fonder une famille laisse des traces alors vous imaginez quand ça se passe mal ?! », s’indigne la présidente.

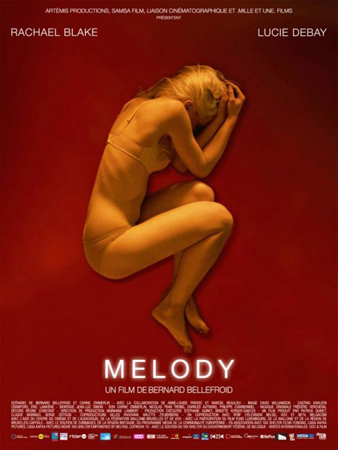

Présenté dans le cadre du festival Travelling Oslo, le film Melody est un délice. Rien n’est fait pour mettre le spectateur à l’aise, ni même pour l’épargner. Les émotions sont indissociables des respirations haletantes de la salle qui vibre au rythme de l’histoire. Une histoire a priori simple, au départ. D’un côté, Melody, une jeune femme de 28 ans, née sous X, décidée à ouvrir son salon de coiffure mais démunie financièrement et dans l’incapacité de se voir accepter un prêt. De l’autre, Emily, une femme d’affaires, la quarantaine passée, qui vit en Angleterre, décidée à avoir un enfant toute seule mais démunie biologiquement et dans l’incapacité de tomber enceinte.

Présenté dans le cadre du festival Travelling Oslo, le film Melody est un délice. Rien n’est fait pour mettre le spectateur à l’aise, ni même pour l’épargner. Les émotions sont indissociables des respirations haletantes de la salle qui vibre au rythme de l’histoire. Une histoire a priori simple, au départ. D’un côté, Melody, une jeune femme de 28 ans, née sous X, décidée à ouvrir son salon de coiffure mais démunie financièrement et dans l’incapacité de se voir accepter un prêt. De l’autre, Emily, une femme d’affaires, la quarantaine passée, qui vit en Angleterre, décidée à avoir un enfant toute seule mais démunie biologiquement et dans l’incapacité de tomber enceinte. Et de ce mal-être, Melody en est imprégnée et ne s’en sépare quasiment jamais, comme incapable de lâcher prise tant qu’elle ne sait pas d’où elle vient et qui elle est. Dans le regard maternel d’Emily, elle trouve parfois réconfort et apaisement. Pourtant, leur relation se base sur un déséquilibre et celle qui, au départ se trouve être la dominante de par son pouvoir financier, prendra le rôle de la dominée, livrée à la seule volonté de celle qui porte son enfant.

Et de ce mal-être, Melody en est imprégnée et ne s’en sépare quasiment jamais, comme incapable de lâcher prise tant qu’elle ne sait pas d’où elle vient et qui elle est. Dans le regard maternel d’Emily, elle trouve parfois réconfort et apaisement. Pourtant, leur relation se base sur un déséquilibre et celle qui, au départ se trouve être la dominante de par son pouvoir financier, prendra le rôle de la dominée, livrée à la seule volonté de celle qui porte son enfant.