Célian Ramis

Sous tes doigts : "On n'aborde rarement les guerres du point de vue des femmes"

Une semaine avant la journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » en Indochine, célébrée le 8 juin dernier, Marie-Christine Courtès, scénariste et réalisatrice, était de passage à Rennes pour présenter Sous tes doigts, son premier court métrage d’animation au festival Courts en Betton. L’occasion d’aborder la condition des femmes ayant fui le Vietnam, en 1956, et la question de l’héritage transmis aux générations futures.

Ce premier court métrage était dans les tuyaux depuis plusieurs années. Quand Marie-Christine Courtès rencontre Jean-François Le Corre, producteur pour la société rennaise Vivement lundi !, ce dernier lui demande d’écrire un scénario destiné à l’animation, domaine qu’elle n’a encore jamais expérimenté. Et qui la mènera aux César, Sous tes doigts ayant été nominé cette année dans la catégorie Meilleur film d’animation (court métrage).

En une dizaine de minutes, la réalisatrice nous propose un docu-fiction animé onirique et poétique, dans lequel les non-dits se brisent sans un mot. L’histoire de trois femmes héritières d’une transmission douloureuse.

En une dizaine de minutes, la réalisatrice nous propose un docu-fiction animé onirique et poétique, dans lequel les non-dits se brisent sans un mot. L’histoire de trois femmes héritières d’une transmission douloureuse.

Ainsi, Sophie, à la mort de sa grand-mère, découvre-t-elle ce que celle-ci a vécu en Indochine, délaissée, enceinte, par un colon français, puis rapatriée en France en 1956 et placée dans le camp de Saint-Livrade dans le Lot-et-Garonne.

Pour comprendre ce qui a motivé Marie-Christine Courtès à aborder ce sujet, il convient de présenter rapidement son parcours. En sortant diplômée du Centre de Formation des Journalistes, elle devient JRI (journaliste reporter d’images) et travaille notamment dans différentes villes bretonnes, entre Brest, Rennes, Saint-Brieuc ou encore Lorient. Avant d’exercer son métier en Asie du sud-est, où elle sera entre autre correspondante pour une agence américaine.

Toutefois, elle quitte la profession : « Pour moi, c’était uniquement du magazine, ce n’était pas du journalisme que je faisais ! » C’est une amie vietnamienne qui lui parle pour la première fois du camp de Saint-Livrade, un des camps d’accueil des français d’Indochine, ouvert aux 1 160 réfugié-e-s arrivés dans l’Hexagone.

En effet, en 1954, après la défaite de Diên Biên Phu, les accords de Genève et le retrait des troupes françaises du nord du Vietnam marquent l’engagement de l’État français de prendre en charge les couples mixtes et les veuves de Français qui fuient la guerre et le communisme.

Leur hébergement se veut provisoire. Mais 50 ans plus tard, ils et elles sont toujours là, dans ce camp, oublié-e-s de tou-te-s. D’où le titre du premier documentaire de Marie-Christine Courtès, co-réalisée avec son amie My-Linh Nguyen, Le camp des oubliés, qui sera diffusé en 2004 sur France 3. « C’est incroyable, j’ai grandi à côté et je n’en avais jamais entendu parler. », explique-t-elle.

POINTER L'INDICIBLE

Cette réflexion va nourrir l’ensemble des contenus qu’elle va produire par la suite puisqu’en 2012, quelques années après avoir intégré une formation de scénariste à la Fémis, elle réalise Mille jours à Saigon (produit par Vivement lundi !). En cherchant un dessinateur pour les personnages et décors de Sous tes doigts - qu’elle commence à écrire en 2009 - elle pense à Marcelino Truong qui évoque son roman graphique qu’il bâti sur son père, traducteur du président vietnamien Ngo Dinh Diem, et la guerre civile qui opposa le Nord et le Sud du pays après le départ des français.

Son court-métrage sonne alors comme une continuité de son voyage à travers l’Histoire contemporaine qui lie le Vietnam à la France. Parler des femmes apparaît comme une évidence pour elle, qui constate qu’au camp de Saint-Livrade, ce sont surtout des femmes et des enfants qui ont résidé dans ces bâtisses :

« Le dessin de ces femmes s’est imposé, il permettait d’appuyer là où ça fait mal. Car on n’évoquait pas le fait que les hommes français les ont oubliées, puis que les pouvoirs publics les ont abandonnées. »

BRISER LES TABOUS

Tout comme elle a côtoyé les trois générations installées dans le camp, la réalisatrice les illustre dans un scénario et une mise en scène léchée et poignante, accompagnée de la dessinatrice Ludivine Berthouloux (Marcelino Truong ayant réalisé également quelques dessins). L’occasion de dire et de questionner tout ce qu’elle n’aurait osé demandé frontalement à celles qui peuplent ou ont peuplé Saint-Livrade.

Sophie est une adolescente, repliée sur elle-même, en prise à la colère identitaire qui se fait sentir depuis plusieurs décennies dans les banlieues françaises. « Il y a aujourd’hui des jeunes issu-e-s de la 4e génération qui se disent vietnamiens, pas français, alors qu’ils ne connaissent rien du Vietnam. C’est révélateur ! », souligne Marie-Christine.

Sophie est une adolescente, repliée sur elle-même, en prise à la colère identitaire qui se fait sentir depuis plusieurs décennies dans les banlieues françaises. « Il y a aujourd’hui des jeunes issu-e-s de la 4e génération qui se disent vietnamiens, pas français, alors qu’ils ne connaissent rien du Vietnam. C’est révélateur ! », souligne Marie-Christine.

La communication avec sa mère semble rompue et le rejet de la tradition, une manière d’exprimer une personnalité perdue, brisée par le tabou. Comme si elle endossait, sans le savoir, le poids de son passé. Un thème qui fascine l’ex-journaliste : « On a tous un héritage plus ou moins douloureux. Comment le reçoit-on et qu’en fait-on ? » En découvrant l’histoire de sa mère et de sa grand-mère, Sophie va faire corps avec son aïeule et renouer avec la danse traditionnelle qu’elle influence de son vécu personnel.

Les silhouettes s’entremêlent dans une chorégraphie émouvante et virevoltante. L’esthétique rencontre le propos au service d’un message qui transparait avec une grande beauté et une intensité telle qu’elle nous reste en mémoire et nous enveloppe de sa violente douceur.

HISTOIRE D’UN TROU DE MÉMOIRE

Sous tes doigts brise bien des tabous. Avec ce court-métrage, Marie-Christine Courtès ne met pas seulement l’histoire de ces femmes sur le tapis. Elle met en relief le silence qui perdure aujourd’hui en France autour de la guerre d’Indochine et des années qui ont suivi. Et quand on rapproche ce tabou de celui des harkis, elle nous répond subitement : « Un camp de harkis se trouvait à 2 kms du camp de Saint-Livrade ! Tout comme pour les harkis, la France n’a pas assuré l’accompagnement et l’intégration des rapatrié-e-s. »

Et le cinéma n’a pas saisi la thématique pour la mettre sur le devant de la scène. Ce que souligne Delphine Robic-Diaz, auteure de La guerre d’Indochine dans le cinéma français. Images d’un trou de mémoire publié en 2015 aux Presses Universitaires Rennaises, dans la jaquette du DVD qui réunit Sous tes doigts et Son Indochine de Bruno Collet (deux productions Vivement lundi !) :

« La guerre d’Indochine hante le cinéma français depuis plus d’un demi-siècle. Jamais complètement abordée, elle ne bénéficie pour autant que très rarement d’un réel traitement à l’écran. »

Tout comme « on n’aborde rarement les guerres du point de vue des femmes », selon Marie-Christine Courtès. Et l’histoire de la grand-mère, séduite par un colon français, résonne dans l’Histoire et l’actualité, les femmes étant trop souvent des victimes de l’occupation militaire, peu importe les territoires en guerre.

Multi-primé depuis sa diffusion en festivals en 2015, le court-métrage poursuit son chemin cette année, en route pour le Cartoon d’or, prix visant à récompenser le meilleur court d’animation européen. En parallèle, la réalisatrice travaille à un futur projet qui pourrait la faire renouer avec son passé de journaliste, sans la ramener à son premier métier. « Je ne veux plus faire ça, mais les journalistes en tant que personnages me fascinent. », conclut-elle, avant de retrouver son producteur pour une journée de travail.

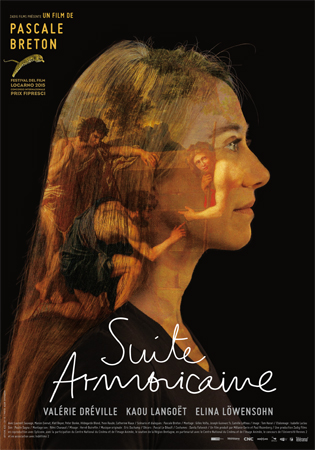

C’est un adieu à une génération qui laisse la place à une autre, et une autre et encore une autre. La nouvelle génération, présentée par les étudiant-e-s qu’incarnent Kaou Langouët, Klet Beyer ou encore Ewen Gloanec, appartient à une jeunesse insaisissable, portée sur l’instantanée. Mais ce qui transparait à l’écran, c’est une jeunesse en pleine recherche. D’elle-même mais aussi de ses ancêtres. De ses origines. Les racines, la langue bretonne, les traditions orales, la nature, la culture rurale… Le passé et le présent se côtoient dans une dynamique saine et sobre.

C’est un adieu à une génération qui laisse la place à une autre, et une autre et encore une autre. La nouvelle génération, présentée par les étudiant-e-s qu’incarnent Kaou Langouët, Klet Beyer ou encore Ewen Gloanec, appartient à une jeunesse insaisissable, portée sur l’instantanée. Mais ce qui transparait à l’écran, c’est une jeunesse en pleine recherche. D’elle-même mais aussi de ses ancêtres. De ses origines. Les racines, la langue bretonne, les traditions orales, la nature, la culture rurale… Le passé et le présent se côtoient dans une dynamique saine et sobre.

1975. Couëron, près de Nantes. Les ouvriers de l’usine Tréfimétaux sont en grève. Ils revendiquent une augmentation de salaires. Lorsque la direction envoie un courrier aux familles sommant les hommes de plier, le coup de pression est difficile à digérer. Les femmes prennent la colère. Peu d’entre elles travaillent mais leurs maris connaissent des conditions de travail déplorables, les couples en pâtissent, ne connaissant le « confort » qu’en période de vacances. Elles s’indignent, viennent grossir les rangs des grévistes investissant alors le piquet de grève devant l’usine.

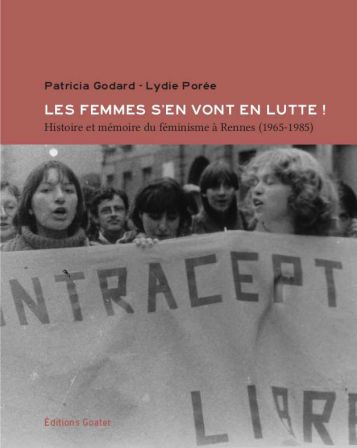

1975. Couëron, près de Nantes. Les ouvriers de l’usine Tréfimétaux sont en grève. Ils revendiquent une augmentation de salaires. Lorsque la direction envoie un courrier aux familles sommant les hommes de plier, le coup de pression est difficile à digérer. Les femmes prennent la colère. Peu d’entre elles travaillent mais leurs maris connaissent des conditions de travail déplorables, les couples en pâtissent, ne connaissant le « confort » qu’en période de vacances. Elles s’indignent, viennent grossir les rangs des grévistes investissant alors le piquet de grève devant l’usine. « Cette lutte a permis de questionner les pratiques syndicales, de voir la place laissée aux femmes dans les instances… On s’est demandé alors s’il fallait soutenir les luttes quand les femmes prennent la parole même si ce n’est pas dans le fond féministe. », précise la sociologue. Le livre Elles s’en vont en lutte – Histoire et mémoire du féminisme à Rennes (1965 – 1985), écrit par les militantes rennaises Lydie Porée et Patricia Godard, fait état dans sa deuxième partie « Rennaises en mouvement » de l’investissement des femmes dans les luttes sociales.

« Cette lutte a permis de questionner les pratiques syndicales, de voir la place laissée aux femmes dans les instances… On s’est demandé alors s’il fallait soutenir les luttes quand les femmes prennent la parole même si ce n’est pas dans le fond féministe. », précise la sociologue. Le livre Elles s’en vont en lutte – Histoire et mémoire du féminisme à Rennes (1965 – 1985), écrit par les militantes rennaises Lydie Porée et Patricia Godard, fait état dans sa deuxième partie « Rennaises en mouvement » de l’investissement des femmes dans les luttes sociales.

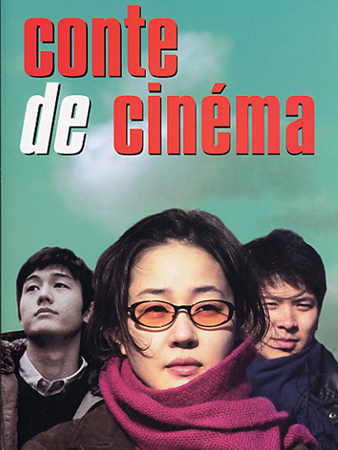

Quand on s’intéresse de plus près au fonctionnement de la Corée du Sud, les chances d’avenir pour les nouveaux-nés sont identiques, sans distinction de sexe. Dans l’éducation des enfants, depuis plusieurs années, il ne serait plus question de discrimination envers les petites filles qui effectuent la même scolarité et atteignent le même niveau d’études que les garçons.

Quand on s’intéresse de plus près au fonctionnement de la Corée du Sud, les chances d’avenir pour les nouveaux-nés sont identiques, sans distinction de sexe. Dans l’éducation des enfants, depuis plusieurs années, il ne serait plus question de discrimination envers les petites filles qui effectuent la même scolarité et atteignent le même niveau d’études que les garçons. Shin Su-won interroge de son regard critique la société coréenne et propose dans Circle Line (2012) et Madonna (2015), qu’elle présentait en avant-première les 5 et 9 février, de dévoiler des drames sociaux. Jusqu’où va le pouvoir de l’argent ? De quelles difficultés souffrent les habitant-e-s ? La réalisatrice filme les inégalités entre les classes sociales, parfois de manière radicale, pour une prise de conscience terrible mais efficace. On ne ressort pas de la projection indemne.

Shin Su-won interroge de son regard critique la société coréenne et propose dans Circle Line (2012) et Madonna (2015), qu’elle présentait en avant-première les 5 et 9 février, de dévoiler des drames sociaux. Jusqu’où va le pouvoir de l’argent ? De quelles difficultés souffrent les habitant-e-s ? La réalisatrice filme les inégalités entre les classes sociales, parfois de manière radicale, pour une prise de conscience terrible mais efficace. On ne ressort pas de la projection indemne.

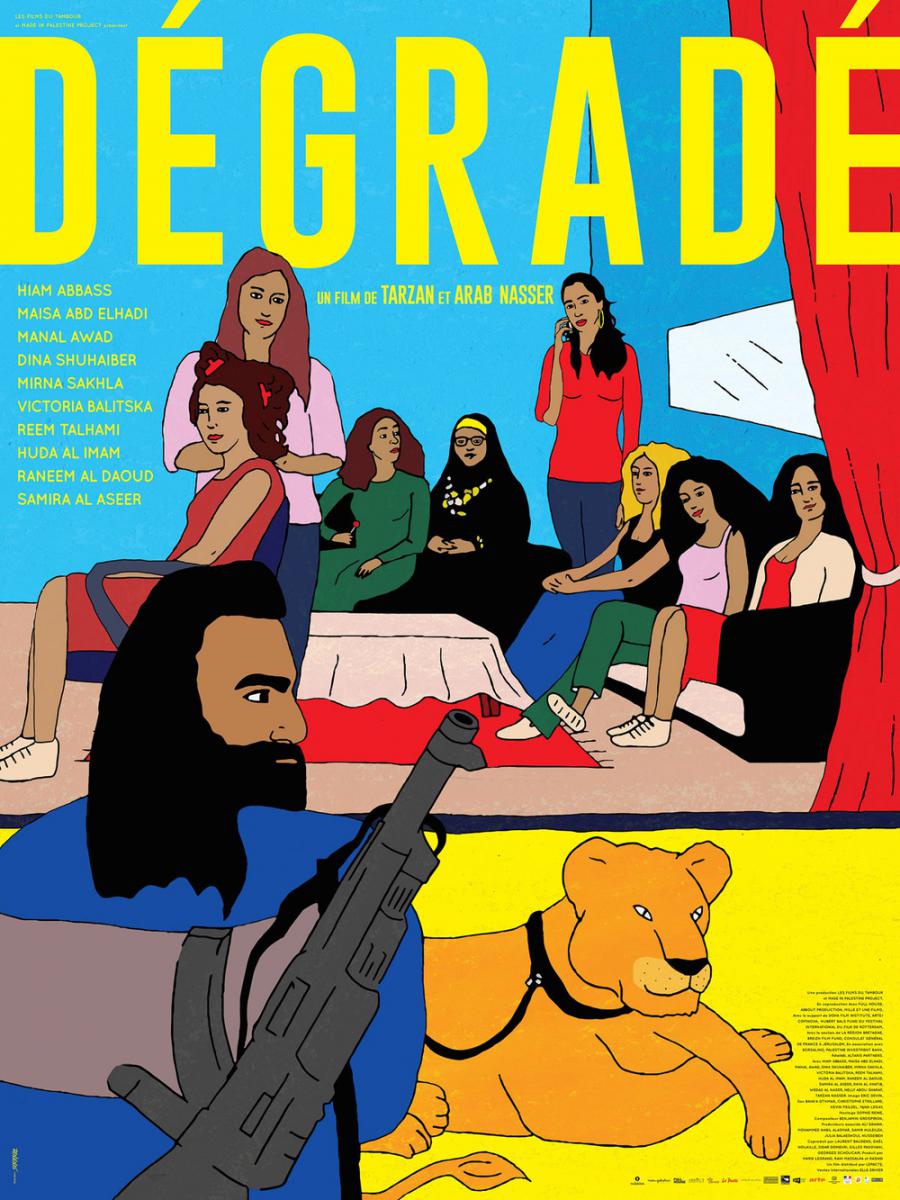

C’est là tout le propos du film, qui a été l’an dernier présenté lors de la semaine de la critique du festival de Cannes, et qui voyage à travers le monde, excepté à Gaza où il ne sera pas diffusé. Arab et Tarzan souhaitent parler de celles et de ceux qui peuplent cette petite ville à la population si dense (2 millions ½ de personnes sur 360 km2). Avant même de parler du conflit. Ou plutôt des conflits.

C’est là tout le propos du film, qui a été l’an dernier présenté lors de la semaine de la critique du festival de Cannes, et qui voyage à travers le monde, excepté à Gaza où il ne sera pas diffusé. Arab et Tarzan souhaitent parler de celles et de ceux qui peuplent cette petite ville à la population si dense (2 millions ½ de personnes sur 360 km2). Avant même de parler du conflit. Ou plutôt des conflits.

L’occasion de contempler et d’observer les rythmes qui structurent les journées des nonnes entre les instants de silence, les prières et les chants. Pour les reproduire au plus près du réel et ainsi pouvoir nous plonger dans l’ambiance et le contexte. Défi relevé puisque la pureté des couleurs contrastées entre le noir anthracite et les nuances de blanc, dans un décor épuré, accentue la violence du propos et nous maintient sous pression, comme pour nous dire que jamais cela ne s’arrête, malgré quelques instants de respiration et d’espoir.

L’occasion de contempler et d’observer les rythmes qui structurent les journées des nonnes entre les instants de silence, les prières et les chants. Pour les reproduire au plus près du réel et ainsi pouvoir nous plonger dans l’ambiance et le contexte. Défi relevé puisque la pureté des couleurs contrastées entre le noir anthracite et les nuances de blanc, dans un décor épuré, accentue la violence du propos et nous maintient sous pression, comme pour nous dire que jamais cela ne s’arrête, malgré quelques instants de respiration et d’espoir.

« Ce n’est pas un film sur les mamans, mais sur les angoisses et les projections des futurs parents », explique Marilou Berry. L’occasion d’aborder le couple sous l’angle du bouleversement dans la relation à deux à travers les ressentis individuels. « L’arrivée d’un enfant pose de nouvelles questions. Cela révèle celui qui veut être rassuré, celui qui ne veut pas être rassuré, celui qui a besoin de rassurer… », signale Medhi Nebbou, rejoint par la réalisatrice qui précise : « Ça va permettre à Gilles de penser à lui, de s’énerver, de pouvoir être égoïste. C’est important aussi dans la vie. Et à Joséphine de, pour une fois, penser moins à elle… »

« Ce n’est pas un film sur les mamans, mais sur les angoisses et les projections des futurs parents », explique Marilou Berry. L’occasion d’aborder le couple sous l’angle du bouleversement dans la relation à deux à travers les ressentis individuels. « L’arrivée d’un enfant pose de nouvelles questions. Cela révèle celui qui veut être rassuré, celui qui ne veut pas être rassuré, celui qui a besoin de rassurer… », signale Medhi Nebbou, rejoint par la réalisatrice qui précise : « Ça va permettre à Gilles de penser à lui, de s’énerver, de pouvoir être égoïste. C’est important aussi dans la vie. Et à Joséphine de, pour une fois, penser moins à elle… »

Et les deux acteurs, non dénués de talents, vont expérimenter sans artifices ni figurants la vie indienne, confrontant « le divin à l’escroquerie, des tricheurs à des gens profondément sincères », souligne Claude Lelouch, rejoint par son acteur principal : « Et la misère ! ».

Et les deux acteurs, non dénués de talents, vont expérimenter sans artifices ni figurants la vie indienne, confrontant « le divin à l’escroquerie, des tricheurs à des gens profondément sincères », souligne Claude Lelouch, rejoint par son acteur principal : « Et la misère ! ».

Une facette réaliste et intéressante qui nous plonge au cœur d’un sujet de société complexe dont on ne perçoit encore que la partie émergée de l’iceberg. Toutefois, on regrette que la question de l’amour inconditionnel ne soit pas portée à son paroxysme, comme si la réalisatrice n’assumait pas entièrement sa volonté de déculpabiliser les femmes, étouffant légèrement la violence qui se dégage de cette situation délicate et anxiogène.

Une facette réaliste et intéressante qui nous plonge au cœur d’un sujet de société complexe dont on ne perçoit encore que la partie émergée de l’iceberg. Toutefois, on regrette que la question de l’amour inconditionnel ne soit pas portée à son paroxysme, comme si la réalisatrice n’assumait pas entièrement sa volonté de déculpabiliser les femmes, étouffant légèrement la violence qui se dégage de cette situation délicate et anxiogène.