Elles sont la grâce, ils sont les muscles. Elles sont la légèreté, ils sont la virilité. Elles sont voltigeuses, ils sont porteurs. Elles sont souples, ils sont clowns. Elles subliment de leur élégance aérienne, ils impressionnent de leur force terrienne. À quelques exceptions près… Bordées de (gros) stéréotypes, les représentations des circassiennes et des circassiens venues du cirque traditionnel évoluent avec le développement du cirque contemporain. Si les femmes sont encore minoritaires dans le secteur, il semble que la jeune génération fasse fi des codes du genre et du sexe.

« La vache ! Elles envoient les filles ! », « C’est incroyable ce qu’elles sont capables de faire ! », « Je suis bluffée par les nanas »… Dimanche 19 mars, les huit artistes de la compagnie Baro D’Evel viennent d’éblouir le public à l’occasion de la première des neuf représentations qu’ils donneront de Bestias lors du Temps fort Arts du cirque, organisé par ay-rOop.

« La vache ! Elles envoient les filles ! », « C’est incroyable ce qu’elles sont capables de faire ! », « Je suis bluffée par les nanas »… Dimanche 19 mars, les huit artistes de la compagnie Baro D’Evel viennent d’éblouir le public à l’occasion de la première des neuf représentations qu’ils donneront de Bestias lors du Temps fort Arts du cirque, organisé par ay-rOop.

À la sortie de leur chapiteau, installé plus de 10 jours durant, sur l’esplanade Charles de Gaulle, les commentaires tournent autour des prestations des trois artistes féminines, Camille Decourtye, Noëmie Bouissou et Claire Lamothe. Des commentaires qui résument assez bien l’opinion publique quant à la condition des femmes. Dans le spectacle, pas d’inversion des genres, pas de porteuses soutenant des portés, pas de montées vertigineuses au mât chinois, pas d’acrobaties tape à l’œil.

Qu’est-ce qui crée alors la stupéfaction de ces spectateurs/trices ébahi-e-s ? Leur présence scénique. Leur place au sein de la compagnie. Leurs rôles tout aussi essentiels que ceux des hommes. Leur manière propre à chacune de prendre l’espace. Leur intérêt à prendre part à l’expérience Bestias. Leurs compétences pluridisciplinaires.

DES PARCOURS HORS DU CADRE

Camille Decourtye, à la direction de Baro d’Evel avec Blaï Mateu Trias, vient du monde équestre. Bonito et Shengo, les chevaux, et Gus, le corbeau-pie, sont ses compagnons de scène comme ses compagnons de vie. Elle manie avec eux le langage mais maitrise aussi parfaitement sa voix à elle qui envahit le chapiteau et notre esprit.

Noëmie Bouissou a intégré la compagnie en 2013, en sortant de la réputée école de cirque du Lido, à Toulouse, où elle a travaillé la danse, les acrobaties, le jeu et le théâtre. Avant, elle avait effectué une année à l’École nationale des arts du cirque à Rosny-sous-Bois, et encore avant, l’école professionnelle de cirque de Lille.

« J’ai commencé le cirque à 4 ans, dans une école à Toulouse et je n’ai jamais arrêté. Dans mes promos, il y avait souvent plus de mecs que de filles. Et dans les compagnies, la plupart du temps, on voit bien que ce n’est pas très équitable. D’où ça vient ? On ne sait pas. », explique-t-elle. Spécialisée en mât chinois, elle fait partie de la nouvelle génération de circassienne qui ne s’embarrasse pas des codes et des questions liées au genre ou au sexe :

« Le mât est une discipline au départ réservée aux hommes. Quand je suis arrivée à Lille, le maitre chinois commençait à l’enseigner aux filles. Il n’y a pas de raison qu’elles ne puissent pas en faire. C’est physique mais c’est intéressant justement de l’appréhender d’une nouvelle manière, de voir comment on peut travailler dessus en adaptant à son corps. Pas simplement au corps d’une femme, mais comment l’adapter à tous les corps, selon son propre corps. »

« Le mât est une discipline au départ réservée aux hommes. Quand je suis arrivée à Lille, le maitre chinois commençait à l’enseigner aux filles. Il n’y a pas de raison qu’elles ne puissent pas en faire. C’est physique mais c’est intéressant justement de l’appréhender d’une nouvelle manière, de voir comment on peut travailler dessus en adaptant à son corps. Pas simplement au corps d’une femme, mais comment l’adapter à tous les corps, selon son propre corps. »

Plus qu’une problématique liée au sexe, il en va de la différence des morphologies, et la plupart des artistes établira le même constat et la même réflexion. En parallèle, elle développe son potentiel comique - faisant des stages de clown quand son emploi du temps le lui permet – qu’elle met au service de Bestias, avec ou sans Zou, Farouche et Midinette, les trois perruches qui l’accompagnent à un moment du spectacle.

« Ce n’est pas moi qui les élève, elles ont leur papa, Laurent (Jacquin), rigole-t-elle. Mais on a fait un stage avec un oiseleur. On les a eu imprégnées, c’est-à-dire nourries à la main, à un mois. Elles font parties de la troupe. » Pas question de mettre une étiquette de cirque « pur » dans la démarche qu’elle entreprend, celle du cirque contemporain qui croise les disciplines et élargit les champs de réflexion.

Pour elle, « le nouveau cirque n’est plus axé sur la performance physique ou sur l’exploit. » Ce qui expliquerait l’augmentation du nombre de femmes ? « Non, je ne pense pas. Dans le cirque traditionnel, les femmes sont souvent montrées pour la beauté des corps, en string, ou elles font les potiches… Après, faut pas non plus cracher dans la soupe, elles ne sont pas moins compétentes. Dans le cirque contemporain, on adapte aux corps. On s’approprie les techniques du classique pour les faire ressortir personnellement et trouver, former, un univers. Si elles sont encore souvent dans des disciplines pensées féminines comme la contorsion ou le trapèze, elles sont douées et font de super formes. Et ça commence à bouger, en mât chinois par exemple, il y a de plus en plus de femmes. », commente Noëmie.

INDÉPENDANCE ET LIBÉRTÉS

Sortir du cadre, c’est ce qu’apprécie Claire Lamothe qui a rejoint Baro d’Evel depuis quelques mois. Elle n’est pas issue du milieu du cirque, mais de la danse. En horaires aménagés à Toulouse, elle a ensuite intégré une école à Auriac avant d’obtenir son diplôme d’état au Conservatoire supérieur de Belgique, « là où j’ai rencontré la danse, hors contexte français, car là-bas ils ont cassé les codes, ils travaillent beaucoup dans le sol et j’ai pu trouver mon identité. »

Quand on aborde le sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le milieu artistique, elle confirme. Le secteur de la danse n’est pas épargné. Compagnies et structures sont majoritairement dirigées par des hommes et les subventions et aides se révèlent encore être plus largement attribuées aux créations portées par ces derniers que par leurs homologues féminines. Claire a 24 ans, Noëmie, 26 ans. Toutes les deux sont conscientes du regard qui se porte sur la vie d’artiste. La vie en tournée. La vie d’itinérance.

« Ça arrive que mon entourage me demande quand est-ce que je vais me stabiliser ou quand est-ce que je vais avoir des enfants. C’est une vie peu commune, ça pose question aux gens. », souligne Noëmie Bouissou. Autour du chapiteau, les caravanes sont stationnées en demi-cercle. Pour elles, ce quotidien de troupe constitue un élément phare de l’aventure humaine que propose Baro d’Evel, qui se raconte notamment dans Bestias.

« On a tou-te-s notre caravane, on est amené-e-s à être dehors pour aller à la douche par exemple. On croise tout le temps du monde. Il y a une énergie particulière, on vient tou-te-s d’horizons différents, mais il y a un grand respect de la vie de chacun-e, on a la possibilité d’être très indépendant-e-s et de faire des choses ensemble quand on en ressent l’envie. C’est une grande liberté. », s’enthousiasme Claire Lamothe, approuvée par sa co-équipière :

« On a tou-te-s notre caravane, on est amené-e-s à être dehors pour aller à la douche par exemple. On croise tout le temps du monde. Il y a une énergie particulière, on vient tou-te-s d’horizons différents, mais il y a un grand respect de la vie de chacun-e, on a la possibilité d’être très indépendant-e-s et de faire des choses ensemble quand on en ressent l’envie. C’est une grande liberté. », s’enthousiasme Claire Lamothe, approuvée par sa co-équipière :

« On apprécie ces moments de vie. On a notre maison et on la déplace. Quand on joue le spectacle, on fait venir les gens chez nous en quelque sorte, puis on les rencontre dans notre petit bar à la suite de la représentation. »

Et elles sont affirmatives, être une femme n’est pas incompatible avec cette vie d’itinérance, malgré certaines opinions. « Ce n’est pas une contrainte, on le voit bien avec les deux familles et les cinq enfants qui vivent dans ce petit village. Oui, il faut s’arrêter quand on est enceinte et ensuite réadapter son corps, mais c’est faisable et les femmes le font. », insiste la circassienne.

Neta Oren rejoint ce discours. Elle a plusieurs exemples d’amies devenues mères sans arrêter leurs carrières, et heureusement. Elle a alors en tête que tout est question de choix et d’organisation. « Il y a toujours une solution ! », positive-t-elle, avec le sourire.

« J’ai beaucoup travaillé en solo, mais je n’aime pas trop cette vie, avant de rejoindre la compagnie (EA EO, collectif réunissant 5 artistes dans All the fun, présenté du 28 mars au 1er avril lors du Temps fort, ndlr). Oui, tu perds la notion de la vie normale, de routine. C’est beaucoup de voyage, de nuits à l’hôtel et souvent tu ne te sens pas chez toi. Mais à côté, tu découvres une ambiance géniale et une famille. Je pense que c’est dur pour tout le monde, filles et mecs. On a les mêmes problèmes, les mêmes dilemmes. Après, j’ai 26 ans, je suis encore jeune et je n’ai pas encore eu à me poser la question de ma vie privée en tant que mère. », précise-t-elle.

PEU DE FEMMES DANS LE JONGLAGE

En Israël, son pays natal, elle fréquente une petite école de cirque, apprend le trapèze, les acrobaties et le jonglage. Elle a environ 15 ans et le hasard qui l’a menée au cirque lui fera trouver sa vocation, elle veut être jongleuse. La pratique du cirque n’étant pas à ce moment-là encore très développée, elle s’installe en France à 18 ans pour tenter d’entrer à l’école du Lido, qui lui répond qu’elle est encore trop jeune.

À Lyon, elle intègre une école préparatoire, avant de pouvoir être prise à Toulouse. Elle fait des balles sa spécialité, aime travailler l’objet et la manière « d’écrire le jonglage pour trouver comment créer une chorégraphie ». Dans ses vidéos, à découvrir sur Internet, on se fascine pour ses propositions et on se questionne sur qui s’articule autour de quoi ou de quoi s’articule autour de qui. Le jonglage prend une nouvelle dimension dans le cirque contemporain et Neta Oren apprécie la complémentarité et la diversité des approches.

« C’est tellement vaste comme domaine ! À chaque fois que je travaille avec des compagnies ou sur des projets, on trouve un fil rouge qui te force à aller chercher de nouvelles choses pas évidentes. Dans All the fun, on tourne tout le temps la tête. Dans une autre proposition, l’idée était que la balle traverse à chaque fois un anneau. », se passionne-t-elle.

« C’est tellement vaste comme domaine ! À chaque fois que je travaille avec des compagnies ou sur des projets, on trouve un fil rouge qui te force à aller chercher de nouvelles choses pas évidentes. Dans All the fun, on tourne tout le temps la tête. Dans une autre proposition, l’idée était que la balle traverse à chaque fois un anneau. », se passionne-t-elle.

Son temps de recherche s’articule autour d’exercices et d’improvisations basées sur la technique avant de trouver le sens qui s’en dégage. Un jeu de ping-pong s’installe alors entre le fond et la forme. Dans l’écriture, elle se défend de penser en terme de sexe ou de genre. Son duo avec Eric Longequel est un défi entre deux artistes. Entre deux jongleurs.

« Ce sont des histoires que l’on raconte. On ne cherche pas à faire quelque chose de l’ordre de la confrontation ou autre entre une fille et un garçon. », signale Neta, qui souligne toutefois que les femmes sont rares dans le domaine du jonglage. En réfléchissant, elle ne trouve pas d’explication à ce constat. Se dit que depuis qu’elle a participé à des conventions, où elles étaient seulement deux jongleuses sur l’ensemble des participants, il y a en certainement plus maintenant. Mais elles restent en marge. Des exceptions à double tranchant :

« D’un côté, je trouve du boulot plus facilement. D’un autre, certains me prennent parce que je suis une femme, sans même regarder mes numéros. »

Comme une caution. Une garantie pour ne pas être accusé de sexisme.

LA DÉSESPÉRANTE CAUTION FEMME…

Cette sensation, Sandrine Juglair, 33 ans, l’expérimente depuis la création de son spectacle, seule en scène, Diktat, qu’elle jouait les 25 et 26 mars à l’occasion du Temps fort. Dedans, elle joue des codes et des clichés. Aussi bien des stéréotypes sur les femmes que sur les hommes. Et aborde tout au long de la proposition, la question du regard que la société porte sur les individus mais aussi du regard personnel sur sa propre personne.

« Je suis très musclée et pas du tout souple. Depuis longtemps, j’adore le sport, je suis très raide et j’ai une attitude de petit gars. Pour ce premier solo, je suis partie du personnel, du vécu mais aussi des fantasmes. Ça je m’en suis rendue compte après. Mais j’avais envie d’être chanteuse lyrique, d’être un mec, d’être une rock star, d’être une boxeuse, j’ai mis tout ça sur scène. », développe-t-elle.

Elle poursuit : « Au début, on me demandait de jouer le spectacle en mars. Je ne comprenais pas pourquoi. Puis j’ai compris que c’était par rapport au 8 mars (journée internationale de lutte pour les droits des femmes, ndlr). Ça me gonfle qu’on veuille mon spectacle uniquement en mars. Depuis Diktat, je suis hyper sollicitée pour parler de la place des femmes dans le cirque. Je trouve que ça bien de s’y intéresser mais ça me pose question. Je suis pour les réflexions autour de ce sujet mais j’ai peur de l’effet inverse qui pourrait être dangereux. »

Des anecdotes illustrant le sexisme dans le milieu professionnel, elle n’en manque pas. Elle se souvient d’une audition qu’elle a passée en sortant de l’école. Il y a quasiment le même nombre d’hommes que de femmes. Au bout de trois jours, on leur annonce que finalement ils ne cherchent pas de femmes. Sandrine souligne que « de toute manière, sur 10 places, en général, 9 sont pour les hommes. ». Elle raconte aussi avoir du interrompre un projet car le metteur en scène avec qui elle travaillait « était trop gêné car il ne pensait pas qu’une femme pouvait faire du mât ». Souvent, elle est la seule circassienne au milieu des circassiens. La réflexion est fréquente :

« ‘Super, tu seras le contrepoint’. On a la sensation de servir les quotas, d’être la couleur féminine. »

Et qu’on lui demande de mettre une jupe sur scène, ça l’emmerde.

COMBATTRE LES PRÉJUGÉS

Toujours être ramenée à la question de la féminité et du genre parce qu’elle s’amuse des hypercodes, parce qu’elle est femme, et surtout parce qu’elle est femme dans la catégorie « monstrueuse ». Monstrueuse dans le sens entendu par Anne Quentin dans son article « Les femmes dans le cirque contemporain », publié sur le site Territoires de cirque en mai 2010.

Toujours être ramenée à la question de la féminité et du genre parce qu’elle s’amuse des hypercodes, parce qu’elle est femme, et surtout parce qu’elle est femme dans la catégorie « monstrueuse ». Monstrueuse dans le sens entendu par Anne Quentin dans son article « Les femmes dans le cirque contemporain », publié sur le site Territoires de cirque en mai 2010.

Ainsi, Sandrine Juglair semble se retrouver dans le passage dédié à Pénélope Hauserman, de la compagnie Les intouchables : « La trapéziste travaille sur le corps depuis plus de 5 ans. Son « Cirque de chambre » n’utilise pas de marionnette, mais s’attaque à l’image du corps-objet. Quelques élastiques posés à même la peau suffisent à évoquer une poupée désarticulée, à la manière des sculptures érotiques d’Hans Bellmer dont l’artiste s’est inspirée. Avec ses jeux vocaux un brin gothiques, ses contorsions monstrueuses, ses apparitions hallucinatoires de corps suspendu. Pénélope synthétise à elle seule les formes que le propos de femme peut prendre au cirque : sensualité, érotisme, manipulation, corps objet, androgynie, abstraction… Même si à voir les travaux d’Angela (Laurier), Jeanne (Mordoj) ou Pénélope, on peut se demander pourquoi la monstruosité semble un thème de prédilection des femmes… » Pour elle, elle fait partie « de celles qui explorent le monstrueux. Il n’y a pas de normalité féminine à 100% ».

À l’école, à Rosny-sous-Bois, elle se verra lutter pour faire du mât chinois. Cette spécialité vit un moment charnière à cette époque. Les femmes commencent à y venir. « On me disait que je n’allais pas y arriver parce que j’étais une femme. J’ai eu envie de leur montrer que c’était faux. J’ai bourriné jusqu’à plusieurs blessures, je voulais prouver des choses. Je ne me suis pas battue hyper longtemps, ils ont vu que ça marchait ! Mais c’est clair qu’il faut redoubler d’effort. Aujourd’hui, je pense qu’il y autant de femmes que d’hommes au mât. Ce qui est sûr c’est que toutes les filles qui sont passées par là ont apporté des choses. Ma marque de fabrique, c’est d’avoir tout enlevé. Les deux pantalons, les pulls, etc. Car on est très couvert, à cause des brulures. Je suis allée voir une dimension qui n’avait pas encore été exploitée, en enlevant un maximum de tissu. », affirme-t-elle.

Elle parle avec beaucoup d’engagement. Son agrée, elle le pense dans une dimension globale. Dans son rapport au sol, ses appuis à l’horizontal, sa capacité à s’élever dans les airs. Un tout qui forme sa liberté, ouvre le champs des possibles et le territoire d’exploration : « Je ne me sens pas emprisonnée dans un cadre. » Et sur scène, pas de cadre non plus mais des codes, oui. Ceux du jeu muet, du comique et du théâtre. Utilisant le mât pour illustrer certains propos et non comme un outils de démonstration de la performance pure.

Sandrine Juglair ne ressent pas de jugement ou de sexisme entre les artistes. Mais il est certain que le monde du cirque, comme celui des arts et de la culture en général, doit opérer un changement de mentalité vis-à-vis des femmes :

« J’ai eu des difficultés à vendre Diktat, je n’arrive pas à savoir vraiment si c’est parce que je suis une nana mais je suis sûre que oui. Forcément, sur environ 500 compagnies de cirque, on ne connaît quasiment que des mecs ! Il y a une sorte de réticence à aider ou à produire des « projets de filles ». On a peur que ce soit trop « fi-fille », que ça manque de couille ! Moi aussi j’ai pensé ça… »

L’EXPÉRIENCE DE L’AUTRE

Un sentiment que n’a pas ressenti Clémence Rouzier de la compagnie Les GüMs lors de la création de Stoïk, programmée sur le Temps Fort du 25 au 30 mars. La différence étant qu’elle n’est pas seule, elle forme un duo avec Brian Henninot. « Je n’ai jamais eu la sensation qu’on s’adressait plus à Brian qu’à moi. Il faut se positionner, on est là, on existe autant l’un que l’autre. On a tous les deux la même place. Je pense que ce qui est difficile par contre, c’est de ne pas être connu, de ne pas avoir un nom encore. », commente-t-elle.

Les lieux de résidence sont compliqués à trouver et beaucoup d’argent personnel sera investi. C’est pourquoi, le spectacle sera d’abord joué dans la rue, pour une plus grande accessibilité, et dans les offs des festivals. « On a gagné des prix et ça a déclenché la suite. Finalement, faire avec nos moyens et peu de matériel – on a 1 valise, un sac, 2 tables, 2 chaises et des costumes – ça fonctionne. », dit-elle, amusée. Stoïk voit ses débuts lors de leur 3e année à l’école de clown Le Samovar, dédiée au suivi et l’accompagnement d’une création.

Avant d’arriver là, le parcours et le cheminement ont été tumultueux mais nécessaires. Clémence fait de la gymnastique depuis ses 12 ans et passe un bac arts plastiques, option cirque. En sortant du lycée, elle tente les écoles de cirque et intègre l’école du Balthazar, à Montpellier, pendant 2 ans.

« Je voulais être acrobate, je voulais être circassienne. Et là-bas, on me disait que j’avais un truc clownesque à explorer. Mais je ne voulais pas assumer ça. J’ai été prise pour un cursus de 4 ans en Hollande, j’y suis allée mais cette histoire de clown ne résonnait dans la tête. Au bout d’un an de technique, je me suis remise en question. », se remémore-t-elle.

« Je voulais être acrobate, je voulais être circassienne. Et là-bas, on me disait que j’avais un truc clownesque à explorer. Mais je ne voulais pas assumer ça. J’ai été prise pour un cursus de 4 ans en Hollande, j’y suis allée mais cette histoire de clown ne résonnait dans la tête. Au bout d’un an de technique, je me suis remise en question. », se remémore-t-elle.

Un stage d’été dans une école de clown à côté de Paris suffira à la convaincre de s’embarquer dans l’aventure, elle est sélectionnée au Samovar.

Le duo avec Brian Henninot apparaît comme une évidence. Lui, mesure 1m92. Elle, 1m52. Il est grand, dégingandé. Elle est petite, énergique. Le comique en résulte. Après de longues recherches, de nombreuses improvisations et l’arrivée d’un metteur en scène, Johan Lescop, la forme initiale de 20 minutes évolue vers un spectacle burlesque plus abouti. Stoïk aborde les différences des corps mais aussi des sexes, dans la dimension biologique. Clémence et Brian partent à la découverte du corps de l’un et de l’autre, se glissant dans la peau de l’autre.

« On est partis de la phrase : « Ce qui est à toi n’est pas à moi ». On se demande ce que ça fait d’avoir un corps de femme, un corps d’homme, qu’est-ce que ça fait d’être grand ? d’être lent ? d’être robuste ? d’avoir des seins ? d’avoir un paquet entre les jambes ? Et on se rend compte qu’il y a plein de chose qu’on est incapable de faire. »

souligne-t-elle.

Il n’est pas question de la place des femmes et de la place des hommes, des assignations et des injonctions. Pourtant, quand le personnage de Clémence « pète un câble et sort complètement du cadre », plusieurs spectateurs/trices y voient un signe de libération des femmes. « Pourtant, ce n’est pas pensé féministe et ce n’est pas comme ça qu’on l’a écrit. », explique la jeune artiste de 29 ans.

SE RASSEMBLER POUR PARTAGER

Peut-être le public n’a-t-il pas l’habitude de voir une femme clown ? « Dans le cirque traditionnel, c’est vrai que c’est majoritairement des hommes mais il y avait des femmes aussi, grimées en homme. À l’école, dans mon année, il y avait beaucoup de filles. Je pense qu’il y a aujourd’hui énormément de femmes qui veulent être clown. Et d’ailleurs beaucoup de recherches tournent autour de ce sujet. C’est très intéressant de ce développement mais par contre je ne pourrais pas dire à quoi il est dû. »

Depuis une dizaine d’années, les groupes non mixtes de circassiennes (lire encadré ) se développent et les labos également. « Ce sont des temps de recherches, avec ou sans objectif de résultat. Je vais participer prochainement à un labo de recherches acrobatiques entre femmes à Toulouse. Le but est de voir comment chacune travaille avec son propre corps et comment on peut trouver un langage commun. », conclut Noëmie Bouissou.

Une manière de pouvoir s’émanciper collectivement des codes du genre et de pouvoir avancer ensemble, loin des injonctions et des pressions sociétales et sociales. Une manière aussi, en filigrane, de renforcer le sentiment de confiance et de sécurité.

Consolider leur légitimité à se trouver à une place égale à celle des hommes devient alors fondamental pour espérer un changement des mentalités et obtenir une plus juste représentation des sexes et des genres. Le cirque contemporain apparaît alors comme un terrain privilégié à l’exploration de nouvelles formes, de nouvelles pensées et réflexions, hors du cadre du cirque traditionnel et hors des cases restreintes de chaque discipline, puisqu’il mêle aussi bien théâtre, danse, cirque, burlesque, et musique que corps musclés, robustes, fins, souples et rigides. Masculins ou féminins.

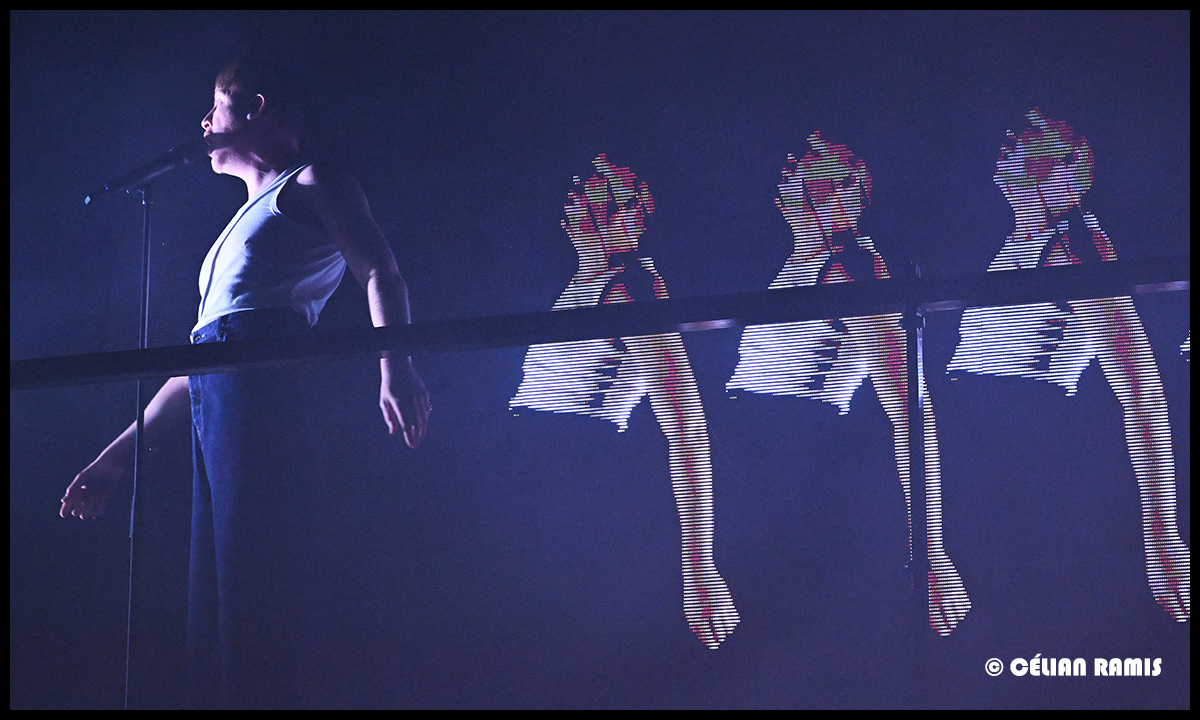

Écouter un album d’Eddy de Pretto - n’importe lequel - est une expérience. Assister en live à un concert d’Eddy de Pretto en est une autre. Et c’est à l’occasion du Crash Cœur Tour, honorant son troisième opus, qu’on en a pris plein la vue : auteur talentueux maniant le verbe qui claque, chanteur confirmé de la scène pop rappée, il est également un performeur incontestable. Le 6 avril dernier, sur la scène du Liberté, il régalait le public rennais d’un show moderne et empouvoirant.

Écouter un album d’Eddy de Pretto - n’importe lequel - est une expérience. Assister en live à un concert d’Eddy de Pretto en est une autre. Et c’est à l’occasion du Crash Cœur Tour, honorant son troisième opus, qu’on en a pris plein la vue : auteur talentueux maniant le verbe qui claque, chanteur confirmé de la scène pop rappée, il est également un performeur incontestable. Le 6 avril dernier, sur la scène du Liberté, il régalait le public rennais d’un show moderne et empouvoirant. De « Parfaitement » à « R+V », en passant par « Kid », « Papa sucre » ou encore « Être biennn », Eddy de Pretto casse l’image Colgate et sa représentation idyllique, blanche et lisse pour nous « emmener dans (sa) conception du bonheur, (sa) vie et (son) sourire ». Dans sa vision de l’avenir, « il n’y aura jamais d’espace pour enfant dans (son) planning », pas « ces dimanches où l’on étale beauté rustine » ou encore « ces vacances comme vendues dans les magazines ».

De « Parfaitement » à « R+V », en passant par « Kid », « Papa sucre » ou encore « Être biennn », Eddy de Pretto casse l’image Colgate et sa représentation idyllique, blanche et lisse pour nous « emmener dans (sa) conception du bonheur, (sa) vie et (son) sourire ». Dans sa vision de l’avenir, « il n’y aura jamais d’espace pour enfant dans (son) planning », pas « ces dimanches où l’on étale beauté rustine » ou encore « ces vacances comme vendues dans les magazines ». Dans ses textes, comme sur la scène ce soir-là, le chanteur se joue de la virilité pour nous livrer ses tripes, sa rage mais aussi ses failles et ses vulnérabilités, ses forces et ses espoirs. S’il clame que désormais son seul but dans la vie, « c’est d’être bien avec moi-même », il prône également l’acceptation de soi et des autres. Dans son et leur entièreté, noirceurs et addictions comprises, en parallèle du chemin éprouvé et de l’amour revendiqué.

Dans ses textes, comme sur la scène ce soir-là, le chanteur se joue de la virilité pour nous livrer ses tripes, sa rage mais aussi ses failles et ses vulnérabilités, ses forces et ses espoirs. S’il clame que désormais son seul but dans la vie, « c’est d’être bien avec moi-même », il prône également l’acceptation de soi et des autres. Dans son et leur entièreté, noirceurs et addictions comprises, en parallèle du chemin éprouvé et de l’amour revendiqué.

Ainsi, dans son livre, Rebekka Endler écrit : « Aussi révoltante qu’elle puisse paraitre à beaucoup d'entre nous aujourd'hui, cette façon de penser a une longue tradition. Elle correspond à une idée cultivée de longue date elle aussi, selon laquelle les femmes auraient, pour correspondre aux exigences de leur genre, le contrôle total de leurs fonctions corporelles. Elles ne se grattent pas quand ça démange. Elles ne bâillent pas quand elles s’ennuient. Elles ne pètent pas quand elles sont ballonnées, et elles ne pissent pas non plus. Une femme comme il faut sait se maitriser. » Au-delà de l’aspect humoristique et corrosif du ton employé, elle souligne la difficulté pour les femmes en territoires occupés ou frappés par des catastrophes naturelles d’accéder à des toilettes : en plus de la violence de la situation et de l’énergie mobilisée à encaisser et survivre, elles doivent affronter les souffrances liées au manque ou à l’absence de points d’eau pour elles et, possiblement, pour leurs enfants.

Ainsi, dans son livre, Rebekka Endler écrit : « Aussi révoltante qu’elle puisse paraitre à beaucoup d'entre nous aujourd'hui, cette façon de penser a une longue tradition. Elle correspond à une idée cultivée de longue date elle aussi, selon laquelle les femmes auraient, pour correspondre aux exigences de leur genre, le contrôle total de leurs fonctions corporelles. Elles ne se grattent pas quand ça démange. Elles ne bâillent pas quand elles s’ennuient. Elles ne pètent pas quand elles sont ballonnées, et elles ne pissent pas non plus. Une femme comme il faut sait se maitriser. » Au-delà de l’aspect humoristique et corrosif du ton employé, elle souligne la difficulté pour les femmes en territoires occupés ou frappés par des catastrophes naturelles d’accéder à des toilettes : en plus de la violence de la situation et de l’énergie mobilisée à encaisser et survivre, elles doivent affronter les souffrances liées au manque ou à l’absence de points d’eau pour elles et, possiblement, pour leurs enfants. C’est là que le défaut réside. Ne pas prendre en considération les femmes, les récits de leurs expériences, leurs ressentis et leurs expertises. Penser qu’elles sont simplement des versions réduites de l’homme cisgenre moyen. C’est déjà écarter une très grande et large partie de l’humanité. Mais c’est aussi mettre les vies concernées et non envisagées en danger. Jusqu’en 2010, signale Rebekka Endler, il n’existait aucune recherche genrée sur la mortalité lors des accidents de voiture. Si Lucile Peytavin, dans son essai Le coût de la virilité, montre que ce sont majoritairement les hommes qui créent des situations mortelles au volant, l’essai sur Le patriarcat des objets dévoile à son tour que les femmes et les personnes sexisées sont les principales victimes des habitacles non testées pour leur sécurité. « Elles ont 47% de risques en plus d’avoir des blessures graves, 71% de risques en plus d’avoir des blessures légères et 17% de plus de mourir », scande-t-elle.

C’est là que le défaut réside. Ne pas prendre en considération les femmes, les récits de leurs expériences, leurs ressentis et leurs expertises. Penser qu’elles sont simplement des versions réduites de l’homme cisgenre moyen. C’est déjà écarter une très grande et large partie de l’humanité. Mais c’est aussi mettre les vies concernées et non envisagées en danger. Jusqu’en 2010, signale Rebekka Endler, il n’existait aucune recherche genrée sur la mortalité lors des accidents de voiture. Si Lucile Peytavin, dans son essai Le coût de la virilité, montre que ce sont majoritairement les hommes qui créent des situations mortelles au volant, l’essai sur Le patriarcat des objets dévoile à son tour que les femmes et les personnes sexisées sont les principales victimes des habitacles non testées pour leur sécurité. « Elles ont 47% de risques en plus d’avoir des blessures graves, 71% de risques en plus d’avoir des blessures légères et 17% de plus de mourir », scande-t-elle.

Dans le body horror, les personnages féminins sont fréquemment utilisés. La grossesse, l’accouchement, les menstruations, le post partum sont des thématiques récurrentes, « parfois abordées de manière catastrophique et parfois abordées de manière innovante ». Elle cite alors Ginger Snaps, de John Fawcett, dans lequel la protagoniste est griffée dans le dos par une bête. A l’approche de ses règles, la jeune femme devient de plus en plus monstrueuse. « Ce qui est drôle, c’est que finalement ce n’est pas parce qu’elle a ses règles qu’elle est comme ça, c’est parce qu’elle est devenue un loup-garou », s’amuse Manon Franken. Ce à quoi Cyrielle Dozières rétorque : « Le cinéma de genre a beaucoup exploité ça pour créer de l’horreur alors que pour les femmes, avoir ses règles, c’est quelque chose de banal… » Voilà qui pose la question du regard porté sur le propos cinématographique.

Dans le body horror, les personnages féminins sont fréquemment utilisés. La grossesse, l’accouchement, les menstruations, le post partum sont des thématiques récurrentes, « parfois abordées de manière catastrophique et parfois abordées de manière innovante ». Elle cite alors Ginger Snaps, de John Fawcett, dans lequel la protagoniste est griffée dans le dos par une bête. A l’approche de ses règles, la jeune femme devient de plus en plus monstrueuse. « Ce qui est drôle, c’est que finalement ce n’est pas parce qu’elle a ses règles qu’elle est comme ça, c’est parce qu’elle est devenue un loup-garou », s’amuse Manon Franken. Ce à quoi Cyrielle Dozières rétorque : « Le cinéma de genre a beaucoup exploité ça pour créer de l’horreur alors que pour les femmes, avoir ses règles, c’est quelque chose de banal… » Voilà qui pose la question du regard porté sur le propos cinématographique.

« La vache ! Elles envoient les filles ! », « C’est incroyable ce qu’elles sont capables de faire ! », « Je suis bluffée par les nanas »… Dimanche 19 mars, les huit artistes de la compagnie Baro D’Evel viennent d’éblouir le public à l’occasion de la première des neuf représentations qu’ils donneront de Bestias lors du Temps fort Arts du cirque, organisé par ay-rOop.

« La vache ! Elles envoient les filles ! », « C’est incroyable ce qu’elles sont capables de faire ! », « Je suis bluffée par les nanas »… Dimanche 19 mars, les huit artistes de la compagnie Baro D’Evel viennent d’éblouir le public à l’occasion de la première des neuf représentations qu’ils donneront de Bestias lors du Temps fort Arts du cirque, organisé par ay-rOop. « Le mât est une discipline au départ réservée aux hommes. Quand je suis arrivée à Lille, le maitre chinois commençait à l’enseigner aux filles. Il n’y a pas de raison qu’elles ne puissent pas en faire. C’est physique mais c’est intéressant justement de l’appréhender d’une nouvelle manière, de voir comment on peut travailler dessus en adaptant à son corps. Pas simplement au corps d’une femme, mais comment l’adapter à tous les corps, selon son propre corps. »

« Le mât est une discipline au départ réservée aux hommes. Quand je suis arrivée à Lille, le maitre chinois commençait à l’enseigner aux filles. Il n’y a pas de raison qu’elles ne puissent pas en faire. C’est physique mais c’est intéressant justement de l’appréhender d’une nouvelle manière, de voir comment on peut travailler dessus en adaptant à son corps. Pas simplement au corps d’une femme, mais comment l’adapter à tous les corps, selon son propre corps. » « On a tou-te-s notre caravane, on est amené-e-s à être dehors pour aller à la douche par exemple. On croise tout le temps du monde. Il y a une énergie particulière, on vient tou-te-s d’horizons différents, mais il y a un grand respect de la vie de chacun-e, on a la possibilité d’être très indépendant-e-s et de faire des choses ensemble quand on en ressent l’envie. C’est une grande liberté. », s’enthousiasme Claire Lamothe, approuvée par sa co-équipière :

« On a tou-te-s notre caravane, on est amené-e-s à être dehors pour aller à la douche par exemple. On croise tout le temps du monde. Il y a une énergie particulière, on vient tou-te-s d’horizons différents, mais il y a un grand respect de la vie de chacun-e, on a la possibilité d’être très indépendant-e-s et de faire des choses ensemble quand on en ressent l’envie. C’est une grande liberté. », s’enthousiasme Claire Lamothe, approuvée par sa co-équipière : « C’est tellement vaste comme domaine ! À chaque fois que je travaille avec des compagnies ou sur des projets, on trouve un fil rouge qui te force à aller chercher de nouvelles choses pas évidentes. Dans All the fun, on tourne tout le temps la tête. Dans une autre proposition, l’idée était que la balle traverse à chaque fois un anneau. », se passionne-t-elle.

« C’est tellement vaste comme domaine ! À chaque fois que je travaille avec des compagnies ou sur des projets, on trouve un fil rouge qui te force à aller chercher de nouvelles choses pas évidentes. Dans All the fun, on tourne tout le temps la tête. Dans une autre proposition, l’idée était que la balle traverse à chaque fois un anneau. », se passionne-t-elle. Toujours être ramenée à la question de la féminité et du genre parce qu’elle s’amuse des hypercodes, parce qu’elle est femme, et surtout parce qu’elle est femme dans la catégorie « monstrueuse ». Monstrueuse dans le sens entendu par Anne Quentin dans son article « Les femmes dans le cirque contemporain », publié sur le site Territoires de cirque en mai 2010.

Toujours être ramenée à la question de la féminité et du genre parce qu’elle s’amuse des hypercodes, parce qu’elle est femme, et surtout parce qu’elle est femme dans la catégorie « monstrueuse ». Monstrueuse dans le sens entendu par Anne Quentin dans son article « Les femmes dans le cirque contemporain », publié sur le site Territoires de cirque en mai 2010. « Je voulais être acrobate, je voulais être circassienne. Et là-bas, on me disait que j’avais un truc clownesque à explorer. Mais je ne voulais pas assumer ça. J’ai été prise pour un cursus de 4 ans en Hollande, j’y suis allée mais cette histoire de clown ne résonnait dans la tête. Au bout d’un an de technique, je me suis remise en question. », se remémore-t-elle.

« Je voulais être acrobate, je voulais être circassienne. Et là-bas, on me disait que j’avais un truc clownesque à explorer. Mais je ne voulais pas assumer ça. J’ai été prise pour un cursus de 4 ans en Hollande, j’y suis allée mais cette histoire de clown ne résonnait dans la tête. Au bout d’un an de technique, je me suis remise en question. », se remémore-t-elle.

Elle croit en la responsabilité collective et la responsabilité individuelle, la prise de conscience. Éprise de liberté, elle joue des codes aussi bien cinématographiques que sexués. Elle ne croit pas qu’en le féminisme, mais globalement en l’humanisme.

Elle croit en la responsabilité collective et la responsabilité individuelle, la prise de conscience. Éprise de liberté, elle joue des codes aussi bien cinématographiques que sexués. Elle ne croit pas qu’en le féminisme, mais globalement en l’humanisme. Et aborde également la question du libre arbitre, de la responsabilité de nos actes, de la colère. La colère profonde, néfaste, dangereuse. Qui vient des entrailles et bouffe tout le reste autour.

Et aborde également la question du libre arbitre, de la responsabilité de nos actes, de la colère. La colère profonde, néfaste, dangereuse. Qui vient des entrailles et bouffe tout le reste autour.