Célian Ramis

Militantisme : visibiliser les lesbiennes

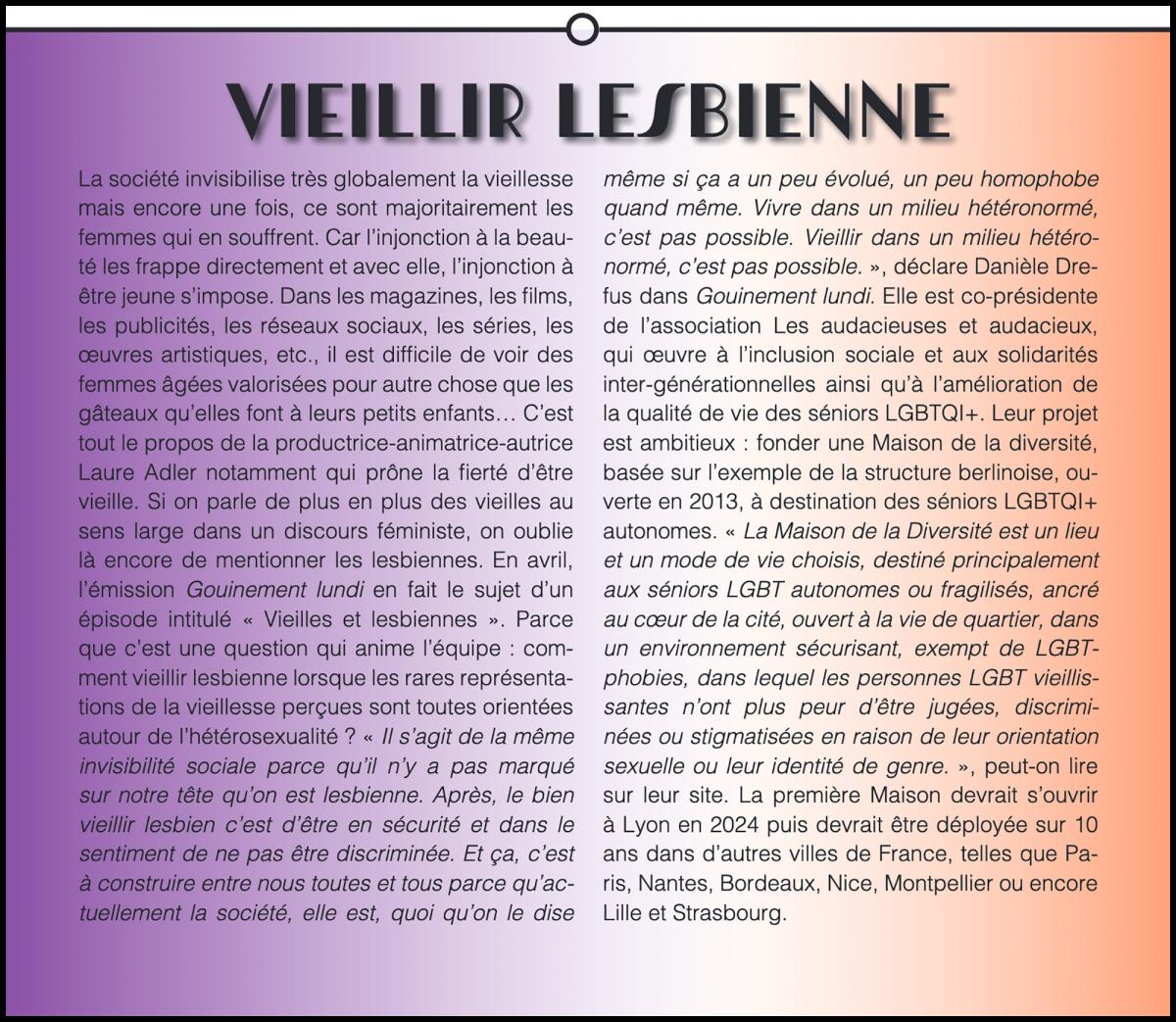

C’est une histoire d’alliances. Toujours. Mais c’est aussi une histoire d’invisibilisation. Toujours. Les lesbiennes ont sans cesse lutté pour les droits des femmes, pour la dignité et le respect des individus, pour la défense des biens communs et sociaux. Pour tou-te-s. Et pourtant, elles ont toujours été écartées de l’Histoire. Silenciées, méprisées, infériorisées, stéréotypées, stigmatisées… Elles sont souvent réduites à une série de clichés, quand elles ne sont pas ignorées par la société et ses représentations médiatiques, militantes, culturelles, artistiques ou encore sportives.

C’est une histoire d’alliances. Toujours. Mais c’est aussi une histoire d’invisibilisation. Toujours. Les lesbiennes ont sans cesse lutté pour les droits des femmes, pour la dignité et le respect des individus, pour la défense des biens communs et sociaux. Pour tou-te-s. Et pourtant, elles ont toujours été écartées de l’Histoire. Silenciées, méprisées, infériorisées, stéréotypées, stigmatisées… Elles sont souvent réduites à une série de clichés, quand elles ne sont pas ignorées par la société et ses représentations médiatiques, militantes, culturelles, artistiques ou encore sportives.

Quand on pense homosexualité, on pense au masculin. Et dans les rares cas où on l’envisage au féminin, notre regard est biaisé par les clichés sexualisants et pornographiques. Par le fantasme de deux femmes hétéros se donnant du plaisir pour satisfaire les désirs des hommes. Et si elles affirment leur lesbianisme hors des codes hétéropatriarcaux, alors on les insulte en les traitant de mal baisées, d’aigries et on les réduit à l’image unique du « garçon manqué », d’une femme tentant de correspondre aux caractéristiques de la virilité hégémonique… Ces stéréotypes sexistes et lesbophobes encore très ancrés dans les mentalités accompagnent et participent significativement aux mécanismes d’invisibilisation des lesbiennes, de leur pluralité, de leur culture, de leurs trajectoires vécues, des difficultés subies, de leur histoire militante… Alors même qu’elles ont toujours été impliquées dans les mouvements féministes et LGBTIQ+, profitant à l’ensemble de la société.

Quand on pense homosexualité, on pense au masculin. Et dans les rares cas où on l’envisage au féminin, notre regard est biaisé par les clichés sexualisants et pornographiques. Par le fantasme de deux femmes hétéros se donnant du plaisir pour satisfaire les désirs des hommes. Et si elles affirment leur lesbianisme hors des codes hétéropatriarcaux, alors on les insulte en les traitant de mal baisées, d’aigries et on les réduit à l’image unique du « garçon manqué », d’une femme tentant de correspondre aux caractéristiques de la virilité hégémonique… Ces stéréotypes sexistes et lesbophobes encore très ancrés dans les mentalités accompagnent et participent significativement aux mécanismes d’invisibilisation des lesbiennes, de leur pluralité, de leur culture, de leurs trajectoires vécues, des difficultés subies, de leur histoire militante… Alors même qu’elles ont toujours été impliquées dans les mouvements féministes et LGBTIQ+, profitant à l’ensemble de la société.

En mars dernier, tempête chez Disney-Pixar. Le géant de l’animation américaine s’apprête à sortir Buzz l’éclair sur les écrans et éclate alors la polémique autour d’une scène censurée montrant un baiser lesbien. Cela n’a rien d’anecdotique. Bien plus obscures que les salles dans lesquelles le dessin animé est projeté, les raisons de ce retrait résident dans une lesbophobie ambiante et insidieuse. Scandalisé-e-s par la découpe de la scène, des employé-e-s de Pixar ont décidé de dénoncer l’action publiquement afin de mettre les studios face à leurs responsabilités. Dans une lettre ouverte, iels déclarent que « presque tous les passages ouvertement gay sont coupés à la demande de Disney, sans prendre en considération les protestations des équipes créatives et exécutives de Pixar. »

La presse s’empare de l’information mais n’en analyse pas la profondeur et la spécificité. Certes, l’homophobie est incontestable du côté de la célèbre firme dont les films d’animation de ces dernières années ne sont teintés que de rumeurs autour d’un hypothétique progressisme (dans Luca, il est possible que les deux garçons s’aiment mais la ligne officielle défend qu’il ne s’agit là que d’amitié, et dans La reine des neiges, on suppose qu’Elsa pourrait être lesbienne, simplement parce qu’elle est célibataire du début à la fin du film et qu’elle ne se jette pas comme sa sœur sur le premier mec venu…). Mais surtout, elle est pensée quasi exclusivement au masculin.

NE PAS DIRE…

Et même lorsque la thématique lesbienne est abordée dans le film d’animation En avant, les articles ne mentionnent jamais le terme… On parle alors « du premier personnage homosexuel », tout comme on parle d’un « passage gay » censuré dans Buzz l’éclair, et on explique que le film est interdit de diffusion dans les pays du Moyen Orient en raison de ce « personnage homosexuel » qui explique « son homosexualité ». Ce personnage, c’est une policière. Si on ne le sait pas, on se figure une relation homosexuelle entre deux hommes. Parce que la lesbophobie s’exprime au croisement de l’homophobie et du sexisme.

Et même lorsque la thématique lesbienne est abordée dans le film d’animation En avant, les articles ne mentionnent jamais le terme… On parle alors « du premier personnage homosexuel », tout comme on parle d’un « passage gay » censuré dans Buzz l’éclair, et on explique que le film est interdit de diffusion dans les pays du Moyen Orient en raison de ce « personnage homosexuel » qui explique « son homosexualité ». Ce personnage, c’est une policière. Si on ne le sait pas, on se figure une relation homosexuelle entre deux hommes. Parce que la lesbophobie s’exprime au croisement de l’homophobie et du sexisme.

Au delà de l’élément de langage, qui lui non plus ne relève pas du détail, la polémique pointe le problème éducatif. Dans Le screen, à écouter sur Mouv’, Manon Mariani évoque, en parallèle de ce scandale, le vote de la loi – entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2022 - en Floride interdisant d’enseigner à l’école des sujets en lien avec l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Cette loi nommée « Don’t say gay » par les opposant-e-s choque et suscite rapidement des réactions dénonçant la haine LGBTIphobe. De son côté, The Walt Disney Company reste, elle, silencieuse, puis finit par se positionner contre le projet, après avoir été sollicitée par des employé-e-s LGBTIQ+.

Plus qu’une histoire de puritanisme, le problème n’est pas isolé et propre à certains territoires uniquement. La lesbophobie dépasse les frontières de la Floride et du Moyen Orient. En France, la loi sur l’éducation à la vie sexuelle et affective existe depuis 2001 et son non respect ne choque personne. Si un rappel à l’obligation de dispenser au moins 3 cours par an dans les écoles, collèges et lycées a été tout de même effectué en 2018, le magazine Têtu souligne à juste titre que lorsque les sessions sont menées autour du consentement, de la contraception, des rapports femmes-hommes et de la sexualité, elles omettent « quasi-systématiquement l’aspect LGBT de ces sujets. » Et même dans des articles dédiés à la question, il est rare de voir apparaître le terme lesbienne, le terme homosexuelle étant plus largement répandu.

Comme s’il s’agissait de ne le dire qu’à demi mots. Comme s’il s’agissait de s’en excuser. Comme s’il s’agissait de préserver nos représentations bien hétéronormées de la femme soumise à l’homme. L’homosexualité au féminin serait-elle plus douce, plus rassurante, que le lesbianisme qui affirme et revendique une orientation sexuelle et affective en dehors des schémas patriarcaux ? Ce qui est certain, c’est qu’elles dérangent, les lesbiennes…

LES HOMMES D’ABORD

C’est toujours la même rengaine. Y compris dans les milieux LGBTIQ+ qui ne sont pas exempts de l’intégration et l’imprégnation des stéréotypes sexistes et des mécaniques d’oppression. En juin 2021, lorsque la FEERIE – Féministe Équipe de Recherche Insolente et Erudite – présente une partie de ses travaux à la Maison des Associations de Rennes, Alice Picard, Clémentine Comer et Françoise Bagnaud le disent : les engagements homos des années 70 et 80 commencent à peine à être étudiés. Surtout à Paris et surtout orientés gays. Elles ouvrent alors « la boite noire du militantisme rennais grâce aux archives de l’association Femmes Entre Elles et des militantes de A Tire d’elles. »

À cette époque, l’homosexualité figure sur la liste des maladies mentales. Elle se vit cachée. Beaucoup de femmes découvre le milieu LGBT par l’intermédiaire d’un homme, comme le précise ce jour-là la chercheuse et militante Clémentine Comer : « Les femmes que nous avons interviewées ont toutes à plusieurs reprises mentionné l’importance dans leur jeunesse, au lycée ou au travail, de la rencontre avec un homme gay qui a pu avoir la fonction de facilitateur d’une entrée dans le monde de l’homosexualité. » Dans la capitale bretonne, les lesbiennes militent au sein du Groupe de Libération Homosexuelle et tiennent, à l’occasion d’une semaine homosexuelle organisée à la MJC La Paillette, un stand dans le hall pour que les femmes puissent s’y retrouver. De là nait le Groupe Lesbien. Les rapports de force des hommes font obstacle à l’expression des femmes. Rapidement, des tensions apparaissent entre militantes lesbiennes et militants gays, scindant finalement le groupe en deux collectifs.

Quatre ans plus tard, le Groupe Lesbien existe toujours et c’est dans son sillon que se lance l’association Femmes Entre Elles à l’ambition similaire : faire se rencontrer des femmes lesbiennes, leur permettant de vivre librement leur sexualité mais aussi de rompre l’isolement, de s’épanouir dans leurs vies, d’accepter et de comprendre leur homosexualité. La FEERIE livre des témoignages édifiants et joyeux. « Avant je ne comprenais pas ce que je vivais. C’est seulement quand on était ensemble que cela devenait réalité. », confie Chris. « C’est aussi le fait d’avoir pu vivre une relation amoureuse par le biais de l’association dans un milieu favorable et de ne plus être obligée de me cacher et de pouvoir enfin en parler ouvertement. », relate Laurence.

La non mixité, le rassemblement entre lesbiennes, apparaît comme essentiel et fondateur dans la construction de bon nombre de militantes de cette période. Car en dehors, nombreuses sont celles qui taisent leur orientation affective et sexuelle dans leurs familles, entourages et au travail. Certaines même la découvrent, comme Martine par exemple : « L’élément déclencheur, c’est dans ma vie d’adulte plus tard avec le wendo. C’était une ouverture vers un autre monde, des rencontres, une ouverture d’espace. J’avais un compagnon à l’époque, je l’ai quitté assez rapidement en 84/85. La séparation est liée au wendo et la rencontre des lesbiennes. C’est avec la création de cette association que je suis devenue lesbienne. »

LESBIANISME & FÉMINISME

C’est là que le militantisme lesbien et le militantisme féministe se rejoignent, à Rennes. Au début des années 80. L’association Femmes Entre Elles met en place des stages de wendo, une pratique d’auto-défense féministe adaptant les techniques des arts martiaux et de la self défense aux vécus spécifiques des femmes. Ces dernières « prennent collectivement conscience des violences qu’elles ont vécues » et partagent « un moment où elles acquièrent confiance en elles. » Se protéger lors d’une agression, apprivoiser sa peur dans une situation de tension pour ne pas céder à la panique, découvrir et valoriser sa force et sa puissance, voilà ce que le wendo propose.

C’est là que le militantisme lesbien et le militantisme féministe se rejoignent, à Rennes. Au début des années 80. L’association Femmes Entre Elles met en place des stages de wendo, une pratique d’auto-défense féministe adaptant les techniques des arts martiaux et de la self défense aux vécus spécifiques des femmes. Ces dernières « prennent collectivement conscience des violences qu’elles ont vécues » et partagent « un moment où elles acquièrent confiance en elles. » Se protéger lors d’une agression, apprivoiser sa peur dans une situation de tension pour ne pas céder à la panique, découvrir et valoriser sa force et sa puissance, voilà ce que le wendo propose.

En 1983, des adeptes de la pratique fondent l’association La Cité d’Elles qui se revendique féministe et se démarque de FEE, en donnant accès au wendo à des femmes hétérosexuelles. C’est alors un espace de rencontre entre le lesbianisme et le féminisme, des relations amoureuses émergent, l’homosexualité de certaines se découvre et se nourrit au fil des rencontres, ateliers et activités organisées. Les deux structures prônent le Do It Yourself et explorent les domaines menant à l’autonomisation des femmes, en se réappropriant des savoirs que l’on attribuait aux hommes, y compris ceux concernant le corps des femmes.

Les groupes lesbiens mènent de front défense des droits des femmes et reconnaissance des sexualités. Et surtout respect de celles-ci. Elles investissent La Paillette, proposent des activités, se mobilisent dans le cadre du 8 mars, nouent des relations avec les associations féministes, intègrent des réseaux féministes régionaux, nationaux et internationaux et participent à des rencontres avec d’autres groupes lesbiens, qui déboucheront sur la création d’une Coordination lesbiennes de l’ouest, en 1983. Si l’homosexualité et le wendo se pratiquent dans l’illégalité et dans le secret, les militantes s’épanouissent dans le cadre associatif qui permet un entresoi lesbien, portant un côté empouvoirant, facilitateur de rencontres et créateur d’opportunités. Ce dont témoignent Ulli et Nicole dont les voix résonnent à travers les travaux de la FEERIE.

« On avait des adresses. Une lesbienne donnait l’adresse d’une autre, comme ça, on pouvait voyager un peu partout, on était toujours hébergées. », dit la première. « Il y avait sans arrêt des femmes nouvelles, d’ouverture à d’autres choses et puis de nouvelles histoires d’amour qui commençaient et qui s’arrêtaient. », souligne la seconde. Là encore, les témoignages démontrent le côté structurant, social et militant de Femmes Entre Elles. « Le militantisme lesbien a forgé des apprentissages sociaux à l’international. Et pour certaines femmes, dans les milieux les plus modestes, ça a constitué un capital culturel de substitution. », analyse Françoise Bagnaud, membre de la FEERIE, militante féministe et lesbienne, et autrice d’un ouvrage à venir sur l’histoire de Femmes Entre Elles, dont elle est membre.

À cette époque, elles s’abreuvent des écrits lesbiens, fruits de réflexions émergentes, inspirantes et fondatrices dans l’histoire du féminisme des années 70 et 80. Monique Wittig, Christine Delphy, Marie-Jo Bonnet… toutes marquent le mouvement de luttes pour les droits des femmes, au sein du Mouvement de Libération des Femmes notamment, et l’enrichissent de théories d’émancipation, en particulier face à l’hétéronorme patriarcale.

RETOUR DE L’INVISIBILISATION

C’est à cet endroit de la pensée féministe que les divergences et tensions apparaissent. Nous sommes au début des années 70 et les Gouines rouges naissent au croisement de la misogynie ambiante et la marginalisation ressenties par les lesbiennes dans le Front homosexuel d’action révolutionnaire et la volonté d’investir ces questions-là au sein des mouvements féministes, en particulier le MLF. Mais bientôt le processus d’invisibilisation se remet à l’œuvre. Il faudra attendre les années 2001 par exemple pour que le livre La pensée straight de Monique Wittig – publié en 1992 en anglais - soit traduit en français. Elle y présente l’hétérosexualité comme un système politique, basé sur la binarité des sexes auxquels sont attribués des genres – féminin et masculin – comportant des caractéristiques qui expliqueraient la répartition des rôles et des fonctions entre les femmes et les hommes dans la société (le travail reproductif pour les premières, le travail productif pour les seconds).

Elle appartient à un courant féministe dit matérialiste, soit un courant de pensée visant à réfuter les arguments biologiques comme moyens d’expliquer la supériorité d’un sexe sur l’autre. Elle défend l’idée que les hommes et les femmes sont des catégories politiques, produits d’une construction sociale visant à la domination masculine. Avec sa phrase, qui scandalisera de nombreuses militantes, « Les lesbiennes ne sont pas des femmes », elle affirme qu’en n’adhérant pas au modèle hétérosexuel en tant que système politique, les lesbiennes échappent au fait d’être femmes dans le sens de cette fameuse construction sociale. Adrienne Rich également théorise dans le même sens dans son livre La contrainte à l’hétérosexualité, critiquant par là même l’hétéronorme et ce qui en découle avec le mariage et la famille traditionnelle. Taxées de radicales, elles sont aujourd’hui seulement réhabilitées dans les milieux féministes, et encore, elles continuent de déranger comme le prouvent les réactions haineuses envers la journaliste et activiste Alice Coffin, autrice du brillant essai Le génie lesbien…

Puisqu’elles ne couchent pas avec les représentants du patriarcat et de son sbire, le système hétéro, les lesbiennes sont-elles les seules véritables féministes ? La question bouscule et a le mérite d’entrer en profondeur dans le vif du sujet. Le féminisme serait la théorie et le lesbianisme, la pratique, selon Ti-Grace Atkinson, grande figure du féminisme radical et du militantisme lesbien. Dans les travaux présentés par FEERIE, on retrouve à Rennes ce climat de tensions, cette peur au sein de la Cité d’Elles « d’être définies comme moins féministes si on n’a pas de vécus lesbiens », indique un compte rendu de réunion. Un sentiment « que le lesbianisme peut être ressenti comme un jugement de valeur envers les femmes qui ne le sont pas. » Les points de vue divergent et toutes les militantes, féministes comme lesbiennes, ne s’identifient pas dans ce courant de pensée.

Puisqu’elles ne couchent pas avec les représentants du patriarcat et de son sbire, le système hétéro, les lesbiennes sont-elles les seules véritables féministes ? La question bouscule et a le mérite d’entrer en profondeur dans le vif du sujet. Le féminisme serait la théorie et le lesbianisme, la pratique, selon Ti-Grace Atkinson, grande figure du féminisme radical et du militantisme lesbien. Dans les travaux présentés par FEERIE, on retrouve à Rennes ce climat de tensions, cette peur au sein de la Cité d’Elles « d’être définies comme moins féministes si on n’a pas de vécus lesbiens », indique un compte rendu de réunion. Un sentiment « que le lesbianisme peut être ressenti comme un jugement de valeur envers les femmes qui ne le sont pas. » Les points de vue divergent et toutes les militantes, féministes comme lesbiennes, ne s’identifient pas dans ce courant de pensée.

Les relations avec Femmes Entre Elles se dégradent alors que l’association défend certes la promotion de l’identité lesbienne, questionne les contraintes de l’hétérosexualité et de la binarité de genre, mais défend également l’expression plurielle des voix du lesbianisme. D’autres événements entachent la bonne entente et malgré l’action conjointe des deux associations contre la publicité sexiste (et notamment contre l’affiche d’une discothèque qui prône « Violer la nuit »), la communication leur fait défaut. Les militantes féministes « discréditent l’engagement de FEE » en parlant de « sous-culture lesbienne » et participent « encore une fois à invisibiliser les lesbiennes. »

AVANCÉES MAJEURES !

Et pourtant, elles ont œuvré et œuvrent toujours pour l’égalité. Elles fêtent cette année les 40 ans de l’association rennaise. Début juillet, FEE organisait un grand week-end festif à la MJC Bréquigny et revenait pour l’occasion sur les événements majeurs de sa création à aujourd’hui. On y constate une véritable volonté de créer un lieu convivial et militant, dans lequel les identités peuvent s’exprimer librement et dans lequel la visibilité et la reconnaissance sont des enjeux essentiels. Dans les années 80, la structure investit la radio en présentant une émission sur Radio Savane, devient le siège de l’association nationale Les Goudus télématiques, un service minitel créé par et pour les lesbiennes, participe aux stages de wendo et aux ateliers lecture, en invitant des pointures de la littérature et du militantisme féministe et lesbien comme Catherine Gonnard, Geneviève Pastre ou encore Suzette Robichon (dite Suzette Triton).

Le 17 mai 1990 marque un tournant hautement important : l’OMS retire l’homosexualité de la classification internationale des maladies mentales. Ce jour-là devient une journée mondiale de lutte contre les LGBTIphobies et FEE s’investit dans les actions orchestrées par le Centre LGBT de Rennes (devenu aujourd’hui Iskis), tout en poursuivant de nombreuses activités, comme l’organisation d’un rallye automobile, la réalisation d’un « Conte de FEE », une feuille d’informations mensuelle envoyée aux adhérentes, l’envoi d’une plaquette sur la visibilité lesbienne à plus de 150 médecins spécialisés (psys, gynécos, etc.) de Rennes et distribution de mini plaquettes à l’entrée du resto U. La décennie est marquante pour Femmes Entre Elles qui va désormais prendre part aux différentes manifestations du 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes, et surtout qui va œuvrer pour que le terme lesbienne apparaisse dans la Gay Pride. Le 18 juin 1994, c’est une grande première en France.

La capitale bretonne accueille la toute première Lesbian & Gay Pride, appellation reprise au niveau national l’année suivante. FEE devient membre fondateur du Collectif Lesbian & Gay Pride de Rennes. En parallèle, elles poursuivent les fêtes femmes, soirées dansantes, les bistrotes, les ateliers d’arts plastiques, de théâtre, de clowne, de chant, les randonnées, sorties kayak, balades en vélo, les temps d’échanges de savoirs, les week-ends conviviaux, les séjours au ski ou à la mer ainsi que les ateliers écriture et lecture… Elles militent aux côtés de l’association féministe rennaise A Tire d’Elles pour se réapproprier l’espace public nocturne, elles dénoncent l’absence des noms de femmes dans les rues rennaises en renommant les rues du centre ville (initiative reprise ensuite dans diverses villes de France ainsi que dans un manuel scolaire de 1ère ES édité en 1997), elles participent à la Coordination Lesbienne Nationale, elles se mobilisent pour le PACS et contre les anti PACS et obtiennent une subvention pour le projet inter-associatif de création d’un théâtre forum contre l’homophobie.

Depuis les années 2000, elles ne cessent d’interroger les inégalités entre les hommes et les femmes mais aussi le racisme intégré par les lesbiennes blanches, s’insurgent avec les féministes sur les différences de prix chez les coiffeurs ou sur la création d’un délit d’IVG, elles marchent dans la rue et font circuler des pétitions contre la montée du Front National en 2002, contre l’expulsion de Sena, une militante lesbienne turque (qui a ensuite obtenu son titre de séjour) ou encore pour les droits des femmes à circuler sans être importunées, à bénéficier de la contraception, du recours à l’IVG, pour les droits des sans-papières et des travailleuses du sexe, etc.

Elles initient une équipe de handball, des soirées FEEstives dans lesquelles les arts et la culture sont à l’honneur, instaurent de nouveaux ateliers, font perdurer certains anciens, se mettent aux réseaux sociaux, refont leur site internet, continuent les permanences à la MJC La Paillette et protestent contre les anti-Mariage pour tous, recevant au passage haine et injures des militant-e-s de la Manif pour tous… Elles maintiennent les liens étroits et partenariaux avec la Marche des Fiertés, le 8 mars à Rennes, les associations de santé des femmes à l’instar du Planning Familial, déménagent à Villejean, organisent des conférences, mettent en place des apéros zoom et une ligne téléphonique solidaire durant le confinement et éditent en 2021 le livre Paroles des FEES confinées avant de se concentrer sur l’organisation des 40 ans de l’association.

Elles initient une équipe de handball, des soirées FEEstives dans lesquelles les arts et la culture sont à l’honneur, instaurent de nouveaux ateliers, font perdurer certains anciens, se mettent aux réseaux sociaux, refont leur site internet, continuent les permanences à la MJC La Paillette et protestent contre les anti-Mariage pour tous, recevant au passage haine et injures des militant-e-s de la Manif pour tous… Elles maintiennent les liens étroits et partenariaux avec la Marche des Fiertés, le 8 mars à Rennes, les associations de santé des femmes à l’instar du Planning Familial, déménagent à Villejean, organisent des conférences, mettent en place des apéros zoom et une ligne téléphonique solidaire durant le confinement et éditent en 2021 le livre Paroles des FEES confinées avant de se concentrer sur l’organisation des 40 ans de l’association.

Quarante années de rencontres, de travail de réseaux, de combats pour les droits des femmes et des lesbiennes, de luttes pour visibiliser et faire reconnaître les identités de chacune. Quarante années de liens et de soutiens pour rompre l’isolement des femmes lesbiennes. Quarante années d’ateliers et d’activités pour avancer ensemble et pratiquer en toute sororité des loisirs créatifs, sportifs, artistiques et culturels. Quarante années d’échanges de compétences, autant en mécanique qu’en auto-défense en passant par la littérature et le yoga, et de savoirs, pour s’approprier son corps, sa vie, l’espace public, et s’autonomiser. Quarante années de remise en question du modèle patriarcal et hétérosexuel et d’interrogations face aux mécanismes de domination.

RÉHABILITER LE MATRIMOINE LESBIEN

Une histoire riche et passionnante que Françoise Bagnaud racontera bientôt dans un livre publié aux éditions Goater. Une histoire qui démontre que le militantisme s’exprime en province comme dans la capitale mais aussi qu’il côtoie aussi bien les problématiques sociales, politiques, culturelles, sportives, etc. « Ce que je veux montrer, c’est le côté dynamique de FEE, son côté politique aussi. Ce n’est pas pareil de se dire lesbienne qu’homosexuelle. C’est encore difficile aujourd’hui de le dire ! Des femmes n’ont pas voulu témoigner par peur d’être reconnues par leurs familles. », souligne Françoise Bagnaud. Membre de Femmes Entre Elles, investie dans la Lesbian and Gay Pride, co-présidente à une époque du Centre LGBT de Rennes et désormais militante au sein de l’association Histoire du féminisme à Rennes, elle le dit : « Il y a un travail de transmission et de matrimoine à faire. »

En 2015, elle commence à retracer l’histoire de FEE, retrouve des traces des fondatrices et en parallèle co-fonde la FEERIE, après avoir réalisé des entretiens sur les trajectoires des femmes lesbiennes. « Mon objectif avec le livre, c’est de revenir sur la dynamique de cette association unique en France qui continue d’exister. Des jeunes femmes sont venues nous voir à la Marche des Fiertés pour nous dire que Je crois que c’est important d’avoir des espaces et des moments de confort, de pouvoir se dire qu’à cet endroit-là, je peux être qui je suis sans qu’on me juge ou qu’on me renvoie des stéréotypes. C’est important qu’on change les images : les femmes ne sont pas toutes hétérosexuelles, blanches, etc. Beaucoup d’entre nous n’ont pas eu de figures lesbiennes au cours de leurs vies… », poursuit-elle. c’était bien ce qu’on avait fait. Les images comptent, les représentations manquent.

Au fil des interviews, les mêmes sont citées. Muriel Robin, Amélie Mauresmo, pour hier. Adèle Haenel, Céline Sciamma, Pomme, Hoshi, Angèle, pour aujourd’hui. Et dans les programmes télévisés populaires, les couples de lesbiennes apparaissent : « Dans Plus belle la vie par exemple - on en pense ce qu’on veut - mais ça permet de transformer la honte intégrée en quelque chose qui fait parti du monde. C’est très important de rendre les trajets des femmes lesbiennes d’hier vivants et de les relier à aujourd’hui. Sinon, on ne sait pas d’où on vient. C’est très important de partir des témoignages des femmes lesbiennes. Construire l’Histoire sans la parole des concernées, c’est de la domination. »

Ne pas savoir d’où on vient et se sentir hors des normes. Se construire sans représentations permettant l’identification et la déconstruction par conséquent de l’idée que l’on est en marge de la société dans laquelle on évolue. Donner accès à une Histoire plus complète et complexe permet de rééquilibrer les savoirs qui ont partiellement ou entièrement été confisqués, au même titre que les mémoires de celles qui ont participé à bâtir les théories et ont permis les avancées dont les générations actuelles profitent. « Ça contribue à plus d’égalité, de respect entre les êtres humains. De comprendre de là où on vient pour savoir où on va. Créer de la solidarité entre les générations. Et rendre la fierté à toutes ces femmes qui ont dans l’ombre œuvré et n’ont pas eu de reconnaissance. », analyse Françoise Bagnaud.

Elle poursuit : « Je pense que c’était plus difficile d’être lesbienne dans les années 80 qu’aujourd’hui. On peut être fières de notre Histoire écrite collectivement. Quand des jeunes viennent me voir, c’est pour parler de cette Histoire. Ce que j’ai envie de transmettre, c’est que l’on peut être heureuses en étant lesbiennes ! Quand on grandit sans en parler, on intériorise une sensation de honte, d’anormalité. C’est un poids que l’on retrouve toute sa vie et que les gens ne mesurent pas. » Elle nous raconte la violence des manifestations anti-PACS et des manifestations anti-Mariage pour tous. Elle nous raconte comment elle a consolé des jeunes en pleurs après avoir essuyé insultes et menaces. « Va te faire soigner ! », « T’es un monstre ! » ou encore « Les goudus dans les trous ! » ne sont que quelques exemples d’injures haineuses et traumatisantes qui se répandent encore aujourd’hui avec la très récente extension de la PMA aux couples de lesbiennes (excluant toujours les personnes trans du dispositif).

L’homophobie est encore prégnante. « Si dans tous les lieux publics et dans les médias, on voyait des couples de femmes… Si dans les lycées, il y avait quelque chose sur d’autres possibles que l’hétérosexualité… Ça ferait du bien. Quand on voit ce qu’il s’est passé pour l’ABC de l’égalité… C’est spectaculairement rétrograde ! », scande la militante. Elle croit aux mobilisations, aux alliances, en l’empouvoirement dû à la réhabilitation des femmes ayant participé à l’Histoire, en les espaces de rencontres et de partage et au pouvoir de la parole, des échanges et de la communication. « Il faut amener les gens à sortir de leur point de vue pour regarder les questions des autres. Quand je vais chez des professionnel-le-s de la santé, je leur dis toujours que je suis lesbienne et on en discute. Ça permet une vision à 360° ! », précise-t-elle.

UN COMBAT INCESSANT POUR LA RECONNAISSANCE

Ne pas visibiliser l’Histoire des lesbiennes, ne pas visibiliser la pluralité des orientations sexuelles et affectives dans les lieux de travail, les médias, les publicités, les espaces de socialisation, les sports, etc. participe aux violences qui s’exercent contre les concernées dans l’espace privé comme public, comme le démontre le rapport 2022 sur les LGBTIphobies, réalisé par SOS Homophobie. « Constat alarmant en 2021 : les lesbiennes qui subissent des violences et discriminations sont de plus en plus jeunes. Pas moins d’une sur quatre est mineure (contre une sur cinq en 2020) et près de la moitié a moins de 24 ans. », peut-on lire dans l’enquête. Insultes, menaces, rejets, séquestrations… Les violences ont principalement lieu dans la sphère familiale, premier contexte de lesbophobie, avant le cadre professionnel. Autre source de violence en augmentation : l’outing.

Ne pas visibiliser l’Histoire des lesbiennes, ne pas visibiliser la pluralité des orientations sexuelles et affectives dans les lieux de travail, les médias, les publicités, les espaces de socialisation, les sports, etc. participe aux violences qui s’exercent contre les concernées dans l’espace privé comme public, comme le démontre le rapport 2022 sur les LGBTIphobies, réalisé par SOS Homophobie. « Constat alarmant en 2021 : les lesbiennes qui subissent des violences et discriminations sont de plus en plus jeunes. Pas moins d’une sur quatre est mineure (contre une sur cinq en 2020) et près de la moitié a moins de 24 ans. », peut-on lire dans l’enquête. Insultes, menaces, rejets, séquestrations… Les violences ont principalement lieu dans la sphère familiale, premier contexte de lesbophobie, avant le cadre professionnel. Autre source de violence en augmentation : l’outing.

« Ce dévoilement de l’orientation ou de l’identité de genre sans le consentement de la victime représente 14% des cas de lesbophobie rapportés à l’association en 2021, contre 10% en 2020. », souligne le rapport. Manque ou perte de confiance en elles, nombreuses sont les lesbiennes à vivre (ou survivre) dans un climat de peur et de tensions permanentes : « Les agressions physiques et sexuelles représentent encore 14% des cas rapportés tous contextes de lesbophobie confondus. Les femmes en couple sont particulièrement exposées à ces violences : 21% d’entre elles sont en couple, contre 11% des victimes de gayphobie, par exemple. »

Pour lutter, les militantes ont instauré en avril 2021 la première Marche pour la visibilité lesbienne en France, à l’occasion de la Journée de la visibilité lesbienne (26 avril). Elles luttent contre l’invisibilisation constante des lesbiennes et revendiquent le droit d’accès à la PMA, au même titre que les couples hétéros. Elles sont des milliers à occuper l’espace public, à prendre la rue et donner de la voix pour faire entendre leurs histoires, leurs trajectoires et leurs désirs. Parce que c’est encore un lieu d’agressions verbales, physiques et symboliques, elles se le réapproprient.

L’intime est politique. Et en tant que LGBTIQ+, leurs existences sont sans cesse soumises au jugement de la société. Dans les années 80, il faut batailler pour faire sauter l’homosexualité de la liste des maladies mentales. Dans les années 90, il faut batailler pour instaurer le PACS et que les couples homosexuels puissent obtenir un statut face à l’institution. Dans les années 2010, il faut batailler pour que les couples homosexuels accèdent au même droit que les couples hétérosexuels : le mariage. Dans les années 2020, il faut batailler pour inscrire dans la loi la possibilité pour les couples lesbiens d’avoir recours à la PMA. Les combats sont longs et douloureux.

Les victoires, faibles par rapport à l’ampleur des énergies qu’il aura fallu déployer. Et souvent, les victoires sont amères. Les lois sont votées au rabais, après une déferlante de souffrances infligées sans relâche par des opposant-e-s LGBTIphobes ultra médiatisé-e-s, là où les concerné-e-s sont elleux peu consulté-e-s et interrogé-e-s. Leur absence des débats publics choquent à peine tandis que leurs luttes profitent largement aux personnes hétérosexuelles, qui peuvent opter pour le PACS et ainsi donner à leurs couples un cadre juridique plus souple que le régime matrimonial, et aux célibataires, qui peuvent désormais concevoir un enfant ou plusieurs sans avoir un-e partenaire dans la parentalité.

LA MATERNITÉ EST PLURIELLE

Des avancées qui ne seraient jamais arrivées sans les combats acharnés des personnes LGBTIQ+, obligées de justifier non seulement de leurs existences mais également de leurs désirs d’officialiser et protéger leurs relations et leurs familles (dès lors qu’elles ont prouvé, en démontant les arguments essentialistes, réducteurs, opprimants et autres thèses biologiques, leurs capacités à élever des enfants…). « Nos combats minoritaires profitent à toute la société. On ne se bat pas que pour nous ! », s’exclame Lisa, co-fondatrice avec Elsa, du compte Matergouinité à découvrir sur Instagram. « J’ai eu du mal à me projeter en tant que mère avec mon ex compagne. J’avais du mal à me retrouver car je ne voyais pas d’images d’autres mères qui me ressemblaient. », explique-t-elle. Parce que la maternité est pensée dans le cadre hétérosexuel.

Parce que la maternité est pensée dans les critères de la féminité patriarcale. Lorsqu’Elsa arrive à Bagnolet dans la colocation, elle cherche pour les besoins de son travail de journaliste une photo pour illustrer un article concernant la maternité. Et ne trouve que des images stéréotypées : « Sur les photos en général, on voit des femmes très féminines, avec les ongles vernis, couleurs pastel, les cheveux longs, etc. D’autres femmes existent ! » Elles fondent alors Matergouinité dont l’objectif est de diffuser des visuels et des témoignages démontrant la pluralité des modèles familiaux. Le compte valorise deux piliers : la représentation des mères qui leur ressemblent davantage, « butchs, punks à chiens, etc. », dans des configurations familiales diverses (familles monoparentales, couples lesbiens cis et/ou trans, familles recomposées, etc.) et la diffusion d’une culture lesbienne « hyper riche et radicale au point de vue des luttes ».

Elles citent Hanane, co-fondatrice des Femmes en lutte 93, Magie Nelson, essayiste, poétesse et universitaire américaine, ou encore Faika El-Nagashi, personnalité politique écologiste, féministe et lesbienne en Autriche. Comme elles le disent, elles souhaitent mettre leur grain de sel autour de la politisation de la mère, à l’instar de Fatima Ouassak, fondatrice de Front de Mères à Bagnolet, ou encore du festival Very Bad Mother à Concarneau. « Au départ, on a fait ça pour se faire plaisir. Pas forcément dans l’optique de changer les mentalités. On a eu des retours très positifs. Mères rasées, poilues, avec des enfants… ça me fait du bien de voir d’autres mères qui me ressemblent ! », souligne Lisa qui poursuit : « Soit on est militantes, soit on est mères. Ce sont des sphères souvent assez séparées alors qu’on peut partir du fait d’être mère pour construire son militantisme. »

La politisation de la maternité lesbienne et la parentalité queer s’affirme rapidement sur leur compte Instagram qui participe à visibiliser la communauté. De manière très accessible. « Il y a plein de mères, elles n’ont pas à s’excuser, elles n’ont pas à montrer pattes blanches. La sociologue Sylvie Tissot montre que les mères lesbiennes sont acceptées quand elles sont blanches, aisées, etc. Quand elles ne remettent pas en question l’ordre établi… Nous, on veut montrer autre chose. », ajoute Elsa. Parce que les lesbiennes n’ont pas attendu l’extension de la PMA pour avoir des enfants. Parfois, elles sont allées à l’étranger. Parfois, elles ont eu des enfants dans un couple hétérosexuel. Parfois, elles se sont mises en couple avec des femmes ayant déjà des enfants. Elles ne se sentent pas toutes légitimes à en parler. Elles ne se sentent pas toutes mères lesbiennes. Lisa et Elsa le signalent : le compte Matergouinité n’est pas une publicité pour la maternité.

Pas question pour elles de rajouter de la pression à l’injonction d’avoir des enfants. Il s’agit là de visibiliser une réalité, de repenser les représentations autour de la maternité, de questionner les schémas de la famille nucléaire, de s’interroger sur le militantisme quand on est mère, etc. Pour Lisa, « il y a une injonction très forte de dire que les femmes doivent être mères. Le féminisme a voulu rompre avec ça à l’époque. Aujourd’hui, c’est important de politiser la maternité en pensant les modes de garde et les manières de s’organiser pour continuer à militer. » Elsa prend la suite, posant la question : « Comment concilier la vie de mère gouine militante ? Nos lieux de sociabilité sont tournés vers les manifs et la fête. Qui ne sont pas forcément pour les enfants. Des choses se jouent à ce niveau-là. Il y a une super alternative grâce à La Bulle, à Rennes. C’est très concret puisque l’association propose de garder les enfants pendant les événements festifs et militants. C’est en train de se monter en ce moment à Paris. »

Pas question pour elles de rajouter de la pression à l’injonction d’avoir des enfants. Il s’agit là de visibiliser une réalité, de repenser les représentations autour de la maternité, de questionner les schémas de la famille nucléaire, de s’interroger sur le militantisme quand on est mère, etc. Pour Lisa, « il y a une injonction très forte de dire que les femmes doivent être mères. Le féminisme a voulu rompre avec ça à l’époque. Aujourd’hui, c’est important de politiser la maternité en pensant les modes de garde et les manières de s’organiser pour continuer à militer. » Elsa prend la suite, posant la question : « Comment concilier la vie de mère gouine militante ? Nos lieux de sociabilité sont tournés vers les manifs et la fête. Qui ne sont pas forcément pour les enfants. Des choses se jouent à ce niveau-là. Il y a une super alternative grâce à La Bulle, à Rennes. C’est très concret puisque l’association propose de garder les enfants pendant les événements festifs et militants. C’est en train de se monter en ce moment à Paris. »

Par les photos et les messages qu’elles postent sur les réseaux sociaux, les deux militantes donnent accès à de nouvelles représentations. Nouvelles dans le sens de la diffusion. À des représentations plurielles, multiples, réelles. Qui bouleversent les codes d’une maternité unique et hétérosexuelle. Qui déboulonnent l’indécrottable idéologie binaire et fascisante basée sur la famille « papa, maman, enfant-s » comme unique modèle... Et qui clament des réalités joyeuses et libérées du schéma traditionnel patriarcal. Les fondatrices de Matergouinité le revendiquent : « On est ravies d’être lesbiennes ! On n’a pas besoin qu’on nous tolère. On existe, on est là. La société attend qu’on se fonde dans la masse. On questionne l’hétéronorme et on le fait du point de vue de la marge. C’est une position hyper précieuse. »

Alors oui, elles ont conscience qu’en gagnant en visibilité, elles s’exposent au fameux backlash (retour de bâton), et ont également conscience que les comptes militants sur les réseaux sociaux, bien que très investis par les lesbiennes, restent encore assez restreints en terme d’abonné-e-s : « On se heurte toujours à une certaine limite, ce n’est pas du média de masse. Mais l’idée, c’est de se faire du bien et d’échanger des ressources. » Ici, montrer qu’il y a de nombreuses manières de vivre sa maternité lesbienne, de nombreuses manières d’être une mère lesbienne, un parent queer. Diverses manières d’être une famille.

Casser avec les représentations de la famille parfaite. Concilier vie privée et vie militante. Poser des questions spécifiques au vécu de femme lesbienne. Témoigner de sa parentalité trans. Rendre légitime les existences, doutes, vulnérabilités, expériences, ressentis, etc. des parents queer. « Les lesbiennes continuent d’être invisibilisées. Même moi, en tant que lesbienne depuis l’adolescence, si j’arrive dans un nouveau boulot et qu’une femme à l’air hétéronormé me parle de ses enfants, je vais d’abord penser qu’elle est mariée à un homme. Alors qu’il n’existe pas que le schéma hétéro et patriarcal ! », scande Mireille Le Floch, membre de Femmes Entre Elles, militante féministe et lesbienne.

SILENCE AU TRAVAIL…

Elle brandit son homosexualité comme un étendard dès quand elle en a l’occasion : « Quand je vais à un stage de yoga ou de développement personnel, sur 40 personnes, je suis la seule lesbienne. La seule lesbienne à le dire. » Elle l’affirme dans l’espace public ou semi public pour ouvrir la voie, donner l’opportunité à d’autres de le faire, si jamais elles n’osent pas, par peur des jugements, des insultes et menaces. « Aujourd’hui, on pense qu’il n’y a plus de problème autour de l’homophobie mais il y en a toujours ! », scande-t-elle. Et en effet, un rapport récent montre que les lesbiennes parlent très peu de leur orientation sexuelle et affective dans le cadre du travail. Pour la première fois en France – et en Europe – une enquête offre des données représentatives des femmes lesbiennes et bies (en couple homo) et des chiffres parlants concernant la visibilité en entreprise.

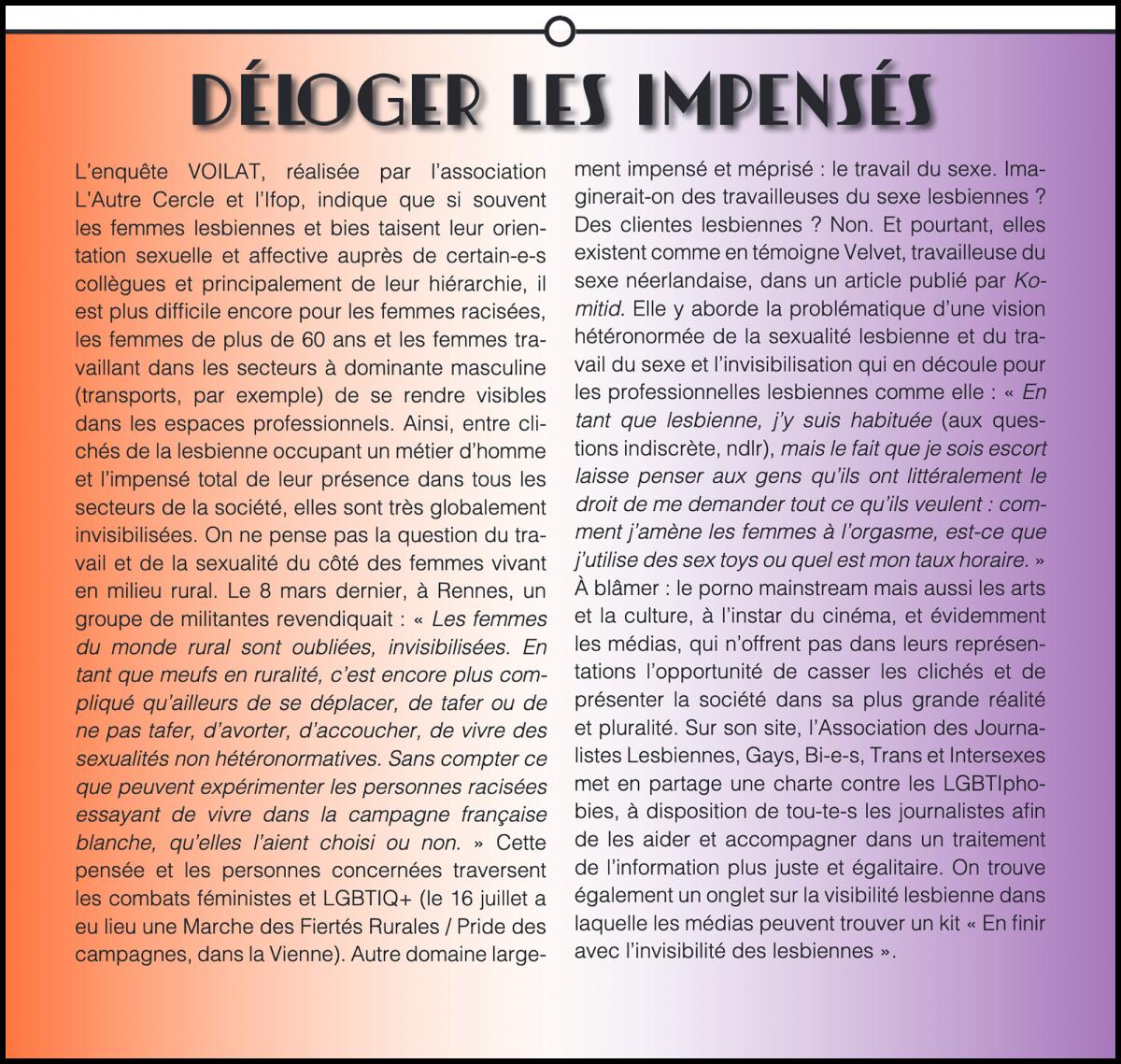

Cette enquête VOILAT (visibilité ou invisibilité des lesbiennes au travail), que l’on doit à l’association LGBTIQ+, L’Autre Cercle, et à l’Ifop, révèle que 53% des personnes interrogées a subi au moins une discrimination ou une agression au cours de sa carrière professionnelle. Conséquences lourdes et directes sur la santé émotionnelle et mentale : elles sont 34% à avoir quitté leur travail et 45% à avoir eu des pensées suicidaires. Le rapport souligne également que 41% des répondantes ont vécu des moqueries ou des propos désobligeants qui leur étaient personnellement adressé-e-s et 62% ont été témoins de termes lesbophobes sans qu’ils leur soient personnellement adressés.

Cette enquête VOILAT (visibilité ou invisibilité des lesbiennes au travail), que l’on doit à l’association LGBTIQ+, L’Autre Cercle, et à l’Ifop, révèle que 53% des personnes interrogées a subi au moins une discrimination ou une agression au cours de sa carrière professionnelle. Conséquences lourdes et directes sur la santé émotionnelle et mentale : elles sont 34% à avoir quitté leur travail et 45% à avoir eu des pensées suicidaires. Le rapport souligne également que 41% des répondantes ont vécu des moqueries ou des propos désobligeants qui leur étaient personnellement adressé-e-s et 62% ont été témoins de termes lesbophobes sans qu’ils leur soient personnellement adressés.

Ces ambiances malaisantes et discriminatoires entrainent un véritable frein à la visibilité lesbienne et bie dans le cadre professionnel et expliquent que les personnes concernées taisent leur orientation sexuelle et affective sur les lieux de travail. Dans Le génie lesbien, Alice Coffin explique : « À l’université, en entreprise, dans les institutions, la République français estime que pour bien faire son travail, il faut être neutre. Ne pas afficher d’appartenance particulière. Être lesbienne en est une. Être noire en est une autre. On tolère que vous soyez lesbienne ou noire. À condition de ne pas le mettre en avant. C’est ce principe de « neutralité » qui sert de repoussoir. « La neutralité de l’État » est un concept solidement implanté en France. Théoriquement. Cat l’État sort volontiers de sa neutralité pour mettre les drapeaux en berne et célébrer, en 2005, la mort d’un pape aux positions homophobes (Jean Paul II). »

À propos du monde des médias, elle écrit : « Appliqué au journalisme, où règne déjà le mythe de l’objectivité, ce totem du neutre a des conséquences graves sur le recrutement ou l’encadrement des professionnels des médias et sur la qualité de l’information. Se dégager de ce mythe est une question de survie démocratique. J’ai été bâillonnée comme journaliste féministe et lesbienne. » Les chiffres montrent que si elles en parlent, elles auront plutôt tendance à le dire à quelques collègues ayant à peu près le même niveau qu’elles et moins à leurs supérieur-e-s hiérarchiques.

« Seul un tiers des femmes lesbiennes et bisexuelles est visible de l’intégralité de ses supérieurs. En creux, ces indicateurs permettent de prendre la mesure du chemin qui reste à parcourir pour que leur visibilité au travail ne soit plus un sujet. »

C'est ce qu'indique l’enquête qui se poursuit sur une liste de renoncements « qui ont un coût psychique et émotionnel certain », comme par exemple le fait de ne pas participer à un événement organisé par le travail où les conjoint-e-s des salarié-e-s sont invité-e-s (41%), le fait d’omettre volontairement de parler de ses activités « connotées LGBT+ » comme la Marche des Fiertés, un événement ou une soirée LGBT+ (44%), le fait de ne pas prendre de congés pour un PACS ou un mariage avec sa femme (34%), le fait de ne pas prendre des congés pour maternité ou parentalité (33%) ou encore le fait de ne pas indiquer le nom de sa conjointe sur la mutuelle, le plan d’épargne entreprise ou en tant que personne contact (38%).

« J’étais à Belfort au début de ma carrière et j’ai ressenti l’isolement. On ne s’affiche pas en début de carrière, on ne veut pas être l’objet d’exclusion. Quand on est lesbienne et qu’on vit une rupture, c’est difficile d’en parler au boulot. L’isolement est important. C’est sûr que c’est plus facile quand on est dans les normes de la société. », explique Isabelle Siaud, présidente de FEE. Ingénieure chez Orange, côté recherches, elle a pratiqué le féminisme durant toute sa vie, comme elle le dit, en côtoyant le monde masculin des matières scientifiques.

« Au travail, je ne dis pas que je suis lesbienne. Par contre, j’ai un Facebook avec mon vrai nom sur lequel j’affiche mon militantisme. Je ne cache pas mon identité. Si on me cherche, on me trouve. Mais je ne fais pas une promotion de mon identité. Je ne suis pas obligée de la revendiquer. Je ne suis pas dans un affichage de l’identité lesbienne mais plutôt dans un affichage féministe car le problème vient de là : la société est régie par les hommes. », poursuit-elle, en précisant : « Je vais être à la tête d’un gros projet. Je voulais publier une photo de moi à la Marche des Fiertés avec un tee-shirt FEE et j’ai hésité par peur que mon patron change d’avis et donc de cheffe de projet. » Elle défend néanmoins l’idée que ce qui se passe dans la sphère intime reste dans la sphère intime. « Alice Coffin parfois, je la trouve trop violente. On n’est pas obligées de révéler ce qui se passe dans la vie privée… », affirme-t-elle.

LE PRIVÉ EST POLITIQUE

Ici, les points de vue divergent. Si toutes sont d’accord pour dire que la revendication de l’identité lesbienne ne doit pas être une injonction mais un choix et une affirmation de chacune, en revanche, elles affichent un discours différent sur le côté politique de l’intimité. Car le fait de taire son identité lesbienne est encore majoritairement subi et non choisi, comme l’indique l’enquête VOILAT. Ainsi, Mireille Le Floch réagit :

« Evidemment, le privé est politique ! C’est parce qu’on n’a pas encore l’égalité que je me nomme lesbienne. Parce qu’il y a encore des discriminations. Dans mon idéal, je voudrais me nommer « la vie qui me traverse », revendiquer ma tête, mon corps, mes jambes, mon amour, etc. Mais tant qu’il y a de l’invisibilité, des discriminations, de la souffrance, je pense que c’est important de le dire. On est d’accord que le privé, ça ne regarde personne. Mais ici, mettre le privé dans le public permet de se dire par exemple « ah mais oui, ma médecin est homo, je l’adore ma médecin, elle est super ! ». Comme ça, sans prosélytisme, ça permet de prendre en compte la diversité des manières de vivre. Il y a encore trop d’invisibilité et cela mène aux préjugés. »

Elle pointe l’absence de modèles. L’absence de représentations. Et rejoint alors le propos d’Alice Coffin à ce sujet : « Eh bien, moi, cela me regarde. Je suis passée à côté de dix ans de ma vie parce que je n’avais pas d’exemples de lesbiennes auxquels m’identifier. À cause de ceux qui confinent l’homosexualité à la sphère privée. Un quart des ados LGBT a déjà fait une tentative de suicide. L’absence de personnalités out en France a un lien direct avec l’écho donné à la haine de la Manif pour tous, le suicide des adolescents LGBT, le report systématique du vote de la PMA (elle explique d’ailleurs dans une autre partie du livre comment le débat s’est déroulé sans les lesbiennes, ndlr), les discriminations qui visent l’ensemble des minorités françaises et pas juste les homosexuels. La familiarité entraine l’acceptation. Quand des politiques ont pour collègue un député gay, quand des journalistes ont pour consœur une reporter lesbienne, quand des sportifs ont un coéquipier homo, ils, elles hésitent avant de balancer une insulte homophobe. »

Elle pointe l’absence de modèles. L’absence de représentations. Et rejoint alors le propos d’Alice Coffin à ce sujet : « Eh bien, moi, cela me regarde. Je suis passée à côté de dix ans de ma vie parce que je n’avais pas d’exemples de lesbiennes auxquels m’identifier. À cause de ceux qui confinent l’homosexualité à la sphère privée. Un quart des ados LGBT a déjà fait une tentative de suicide. L’absence de personnalités out en France a un lien direct avec l’écho donné à la haine de la Manif pour tous, le suicide des adolescents LGBT, le report systématique du vote de la PMA (elle explique d’ailleurs dans une autre partie du livre comment le débat s’est déroulé sans les lesbiennes, ndlr), les discriminations qui visent l’ensemble des minorités françaises et pas juste les homosexuels. La familiarité entraine l’acceptation. Quand des politiques ont pour collègue un député gay, quand des journalistes ont pour consœur une reporter lesbienne, quand des sportifs ont un coéquipier homo, ils, elles hésitent avant de balancer une insulte homophobe. »

L’enquête sur les lesbiennes et les bies confirme : les leviers de la visibilité identifiés par les interrogées non-visibles reposent sur la visibilité de la présence d’autres personnes LGBT+ au travail. Dans les explications données par les femmes lors des entretiens, réalisés par les bénévoles de l’association L’Autre Cercle, le sexisme apparaît en premier lieu. Les risques de discriminations dues au fait d’être une femme évoluant dans le milieu professionnel, teinté de la vision patriarcale encore aujourd’hui, rendent encore plus difficile la visibilité et génèrent une auto-censure spontanée des femmes concernées, précise le rapport qui pointe la peur de subir une double discrimination en se rendant visibles (la première étant la précarité et les faibles revenus des postes « féminisés »), la peur d’être hypersexualisées à cause du fantasme masculin et la peur d’être cataloguée « lesbienne de service ».

Un sentiment souvent partagé avec les hommes gays, à la différence que « dans certains cas, être gay peut apparaître comme positif, notamment dans le monde créatif par exemple, qui assoie une forme de légitimité. Or, ce « bénéfice » n’existe pas pour les lesbiennes, aucune situation ne permet de le valoriser dans l’imaginaire collectif. Elles ne bénéficient pas non plus des réseaux gays puissants associés car, de par leur éducation notamment, elles développent moins une stratégie de réseau et n’ont pas l’habitude de revendiquer et de demander. » Le sexisme s’affiche donc comme le ciment de cette invisibilité à laquelle se rajoute la spécificité d’être lesbienne et donc en dehors de la norme, celle-ci étant hétérosexuelle (blanche, valide, cisgenre, etc.).

Les rôles modèles sont précieux, à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle et sociale, dans tous les secteurs de la société. « On a besoin d’expression des histoires d’amour lesbien au cinéma par exemple, comme dans Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. », cite Isabelle Siaud, là où Mireille Le Floch prend pour exemple la série Dix pour cent, de Fanny Herrero :

« On voit un couple de lesbiennes et c’est super mais ça reste de l’exception. Le fait qu’on le remarque montre bien que ce n’est pas banalisé. »

LE BONHEUR D’ÊTRE SOI…

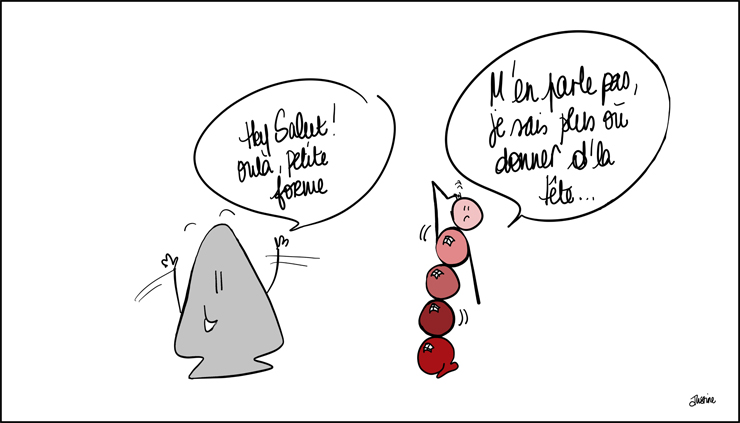

Tout comme le terme lesbienne n’est pas banalisé. « Dans cette société hétérosexiste, on pense avec des mots. Les mots ont un impact structurel sur notre manière de penser. On apprend à lire et à écrire de façon hétérosexiste. Le mal être vient quand on se dit qu’on est différent-e-s. Et on a besoin du sentiment d’appartenance par sécurité. », commente Mireille. Elle interroge : « Comment fait-on par rapport au groupe alors ?! À plusieurs, on devient plus fort-e-s. Quand je suis entrée dans l’association, je vivais avec ma compagne depuis 10 ans. Elle ne s’est jamais sentie lesbienne. Moi, à 23 ans, mon père m’avait rejetée, reniée. Je vivais cachée. Heureuse mais cachée. Je voulais rencontrer d’autres femmes comme moi et changer les mentalités. Et pour cela, il fallait se rendre visible. Pour moi, ça a été une grande découverte parce qu’à la télé, dans les documentaires, etc. je ne m’identifiais pas. Là, en arrivant dans FEE, on pouvait être soi-même et bien avec les autres. Et quel bonheur de pouvoir être soi avec d’autres ! C’est un bonheur banal mais un bonheur ! »

Un bonheur qui participe à la construction de l’identité de femme, de lesbienne. « Et si on est plus fortes collectivement et qu’on acquiert de la visibilité collective, on devient plus fortes individuellement, dans nos vies, auprès de nos familles, nos entourages, nos boulots, etc. Ce qui n’est pas nommé n’existe pas. Alors, au sein de FEE, on s’est nommées lesbiennes dans les statuts et on s’est rendues visibles au monde. Puis on est allées vers la mairie pour obtenir des subventions. On a obtenu la première en 1994, je peux vous dire que ça a fait grand bruit ! Il y avait même un tract du FN qui disait que les impôts locaux étaient gaspillés en nous donnant de l’argent… On a fait ajouter le terme Lesbian à la Gay pride parce qu’il n’y était pas alors que les femmes participaient à la Marche ! Et puis, on a eu un stand comme les autres à l’occasion du 8 mars plus tard. On voyait bien qu’on dénotait. Que tout le monde n’était pas habitué à rencontrer des lesbiennes… On a continué encore et encore à se rendre visibles. », scande la militante.

Un bonheur qui participe à la construction de l’identité de femme, de lesbienne. « Et si on est plus fortes collectivement et qu’on acquiert de la visibilité collective, on devient plus fortes individuellement, dans nos vies, auprès de nos familles, nos entourages, nos boulots, etc. Ce qui n’est pas nommé n’existe pas. Alors, au sein de FEE, on s’est nommées lesbiennes dans les statuts et on s’est rendues visibles au monde. Puis on est allées vers la mairie pour obtenir des subventions. On a obtenu la première en 1994, je peux vous dire que ça a fait grand bruit ! Il y avait même un tract du FN qui disait que les impôts locaux étaient gaspillés en nous donnant de l’argent… On a fait ajouter le terme Lesbian à la Gay pride parce qu’il n’y était pas alors que les femmes participaient à la Marche ! Et puis, on a eu un stand comme les autres à l’occasion du 8 mars plus tard. On voyait bien qu’on dénotait. Que tout le monde n’était pas habitué à rencontrer des lesbiennes… On a continué encore et encore à se rendre visibles. », scande la militante.

Se nommer pour exister, se rendre visible pour exister. Pour casser les clichés et élargir le champ des possibles. Et donner la possibilité de nommer : « Une lesbienne va avoir la capacité de dire qu’elle est lesbienne si on lui donne l’espace pour le dire. Je suis psy et je travaille dans une structure médico-sociale. Quand je rencontre une personne, je lui demande où elle en est au niveau affectif en posant la question « Vous êtes avec une femme ? Avec un homme ? ». Sans préjugé, on peut donner l’espace pour parler. »

LA PEUR DES MOTS…

Sinon encore une fois, on participe à l’invisibilisation toujours très marquée et très forte dans le langage. Encore une fois, la journaliste, essayiste et activiste lesbienne Alice Coffin pointe l’angoisse que le terme lesbienne provoque. Dans Le génie lesbien, elle commente : « Le mot « lesbienne » fait peur. Lesbienne, lesbienne, lesbienne, lesbienne. L’écrire, le dire, est une transgression, une émancipation, une révolution. Le terme terrifie. Les lesbiennes elles-mêmes répugnent parfois à l’employer. » Plus jeune, elle se dit que c’est parce qu’il sonne mal à l’oreille. Elle réalisera plus tard que nombreuses sont celles qui pensent comme ça, révélant ici une problématique latente qui se démontre jusque dans le titre de la série The L Word, de la même manière que l’on dit à demi mots « the F word » pour ne pas dire Fuck, ou ici Lesbian.

Les médias, les politiques, etc. préféreront parler de « couple féminin », à l’instar d’Edouard Philippe dans une émission consacré à la PMA pour tou-te-s, ou de « fascinante amitié », à l’instar de certains journaux proposant une critique du film de Céline Sciamma, Portrait d’une jeune fille en feu. Ce qui sera repris et calqué sur les histoires d’amour hétéros : « Roméo et Juliette. L’histoire de la fascinante amitié entre deux jeunes gens à Vérone » ou « Jack et Rose, une fascinante amitié nouée juste avant le naufrage du Titanic ». Ça fait sourire de prime abord. Puis, ça refroidit sévèrement. Parce que la lesbophobie est criante. Elle analyse ensuite :

« Ce qui définit la lesbophobie, outre le sexisme, outre l’homophobie, qui en sont les composantes, c’est l’invisibilisation. Faire en sorte que les lesbiennes n’existent pas, n’existent plus, en commençant par usurper leur nom. Le leur voler. Ou le rendre imprononçable. Je ne connais pas d’autres minorités qu’on efface à ce point. La responsable d’une grande organisation LGBT internationale tentera de m’expliquer la chose : « Tu comprends, tout le monde a l’impression que les lesbiennes sont toujours contre. » Contre ? Nous, on est contre ? Nous, qui donnons de notre temps, de notre argent, de notre bien-être pour toutes les causes sans nous occuper de nous-mêmes, nous serions contre ? »

Elle démontre même comment les algorithmes des GAFA pervertissent l’appellation lesbienne, dit-elle, allant jusqu’à bloquer les mails envoyés par la Conférence Lesbienne Européenne, les reléguant au rang de courrier indésirable à cause de la mention lesbienne. Les associations ont mené bataille et obtenu gain de cause auprès de Google qui a modifié ses paramètres. « Désormais, on ne tombe plus sur des scènes de sexe destinées aux hommes hétéros lorsqu’on tape « lesbienne » dans la barre de recherche du Google français. Mais cela a été le cas pendant des années et ça l’est toujours dans de nombreux pays. Toute la problématique lesbienne, tout le pouvoir du patriarcat est là. Les lesbiennes ne peuvent se renseigner sur leur actualité, chercher des informations sur leur histoire, parce que des hommes ont occupé et confisqué leur terrain pour satisfaire leurs désirs. Le mot « lesbienne » invisible partout ailleurs, est le plus visible des mots, le plus recherche, sur les sites de cul. », poursuit la journaliste.

REVENDIQUER SA FIERTÉ

Même discours du côté d’Elsa, du compte Matergouinité, qui regrette que « le mot lesbienne renvoie à des contenus pornos sur internet… ». Dans l’intitulé, elle et Lisa affirment leur appartenance à la communauté queer : « On part de qui on est nous. Et nous, on est gouines. Gouine inclut les lesbiennes, les bi-e-s, les trans, les non binaires, etc. » Au même titre que pute, PD ou queer, l’appropriation de l’insulte gouine permet d’inverser le stigmate.

« C’est un mot que seules les lesbiennes, les queer peuvent utiliser. Ce serait super gênant que les hétéros le disent. C’est une dimension très politique pour nous. On est fières d’être gouines. C’est au cœur de ce qu’on est nous, de ce qui nous fait penser le monde. C’est hyper fort de se dire gouines ! Ça veut dire qu’on ne s’excuse pas d’être nous ! Et puis, le terme apporte la dimension queer incluant les trans les gouines et les pédés, un groupe dans lequel on se retrouve. Le mot lesbienne est chargé aussi et c’est important d’utiliser ces deux termes politiques. », analysent-elles.

« C’est un mot que seules les lesbiennes, les queer peuvent utiliser. Ce serait super gênant que les hétéros le disent. C’est une dimension très politique pour nous. On est fières d’être gouines. C’est au cœur de ce qu’on est nous, de ce qui nous fait penser le monde. C’est hyper fort de se dire gouines ! Ça veut dire qu’on ne s’excuse pas d’être nous ! Et puis, le terme apporte la dimension queer incluant les trans les gouines et les pédés, un groupe dans lequel on se retrouve. Le mot lesbienne est chargé aussi et c’est important d’utiliser ces deux termes politiques. », analysent-elles.

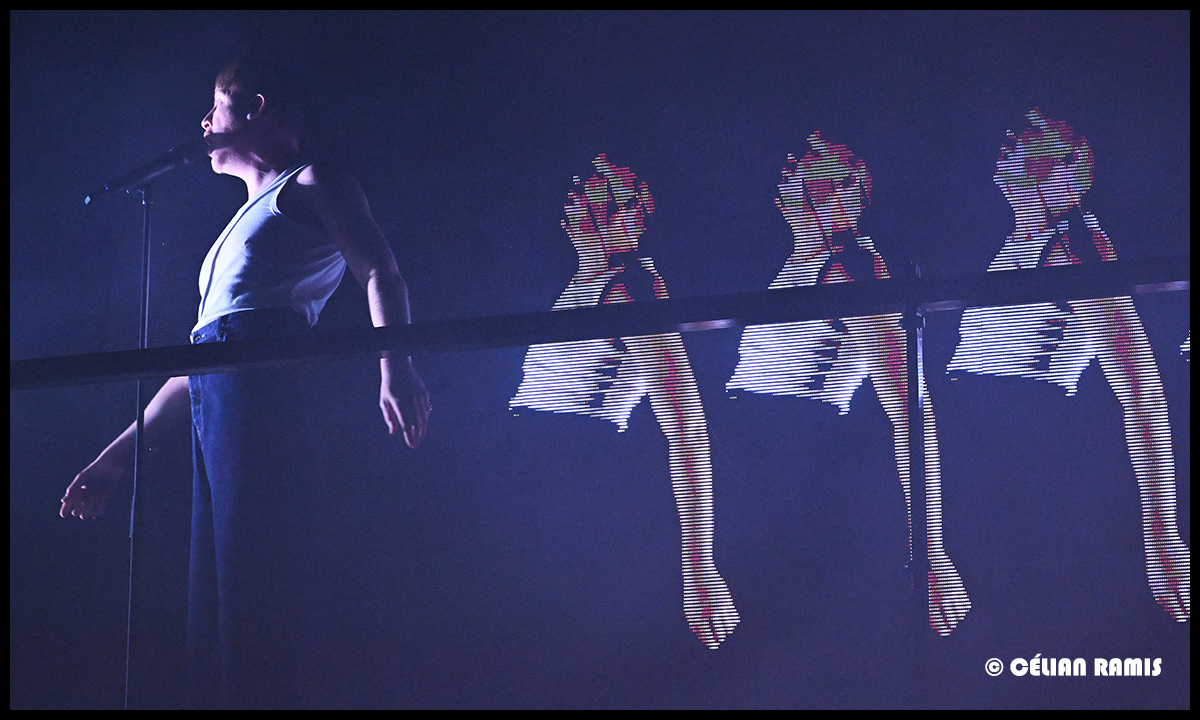

Elles ajoutent : « Le mot gouine passe crème chez les lesbiennes, ça se voit dans les podcasts ! » Et ce n’est pas Juliette qui dira le contraire. Avec d’autres militantes lesbiennes, elle anime la très qualitative émission de radio Gouinement lundi, diffusée chaque 4ème lundi du mois sur Fréquence Paris Plurielle (à écouter également sur les plateformes de podcasts et sur leur site).

LE POUVOIR DES MOTS !

Elle a rejoint le projet en 2016. Il était lancé depuis déjà un an, porté par plusieurs associations comme SOS Homophobie, Yagg, l’inter-LGBT et Fières, structure dans laquelle elle a commencé à militer. « Le constat était qu’au sein même du milieu LGBT, il y avait peu de représentations lesbiennes. Radio Fréquence Plurielle a proposé un créneau par et pour les lesbiennes en réponse à ce manque d’espace dans les médias mainstream et communautaires pour la parole des lesbiennes et bies, cis et trans. », explique Juliette. L’équipe travaille d’arrache pied à l’accessibilité de l’émission. Si les militantes rendent visibles les parcours, les joies et les difficultés des lesbiennes, elles n’en oublient pas de les rendre audibles également.

« On fait attention au langage, ne pas utiliser le jargon du militantisme, bien expliquer les choses, ne pas faire de l’entresoi parisien. L’idée, c’est qu’une jeune de 14 ans dans la Creuse puisse nous trouver sur internet, nous écouter et nous comprendre. », précise-t-elle. À travers les mots, elles donnent à entendre la culture lesbienne. À travers la parole des concerné-e-s, elles donnent corps à leurs existences. « Et on existe depuis longtemps ! », rigole-t-elle, en poursuivant : « On est plutôt pas mal en terme de visibilité. On constate une croissance de nos écoutes. Par mois, on est entre 2 000 et 3 000 écoutes. Alors, on n’est pas très écoutées du grand public, par contre, on est bien référencées et c’est ça qui compte : servir à celles et ceux qui font des recherches sur internet. On est dans une niche en fait. Les retours sont touchants et chaleureux. On propose des sujets qui parlent des lesbiennes, cis et trans, avec des réflexions qualitatives, et les gens nous disent qu’ils découvrent des choses et s’identifient aussi. En fait, ça nous donne un lien, on existe et on se retrouve dans des références communes. »

Elle le dit sans détour, Gouinement lundi répond à un besoin. La violence envers les lesbiennes, physique comme verbale, est quasi quotidienne et insidieuse. L’érotisation, la « tolérance » de la société, les insultes, les remarques, les regards, les jugements. Alors, elle revendique haut et fort et avec beaucoup de fierté la qualité de leur émission : « On est légitimes, on existe et on ne va pas s’excuser d’exister ! Je dis toujours qu’on fait une super émission : aucune modestie ! En tant que femme, on apprend à ne pas faire de vague, à faire taire son ego… En tant que lesbienne, on intègre ça et en plus on doit se cacher à cause des agressions LGBTIphobes qui sont en hausse, l’érotisation, etc. J’aime bien fracasser tout ça moi ! J’aime bien utiliser le terme gouine. Se réapproprier les insultes, le stigmate, c’est classique chez les minorités oppressées. Alors oui, on est ouf, intelligentes, drôles, on offre du réconfort, on crée l’impulsion et de la fierté aussi. C’est le sous titre de l’émission « Votre phare dans la nuit ». On ne s’excuse pas, on est géniales et on est là ! »

AFFIRMER ET REVENDIQUER SA FIERTÉ

Fierté d’être, fierté de faire, fierté de donner la parole à celles qui l’ont peu, voire pas du tout. Fierté d’explorer des sujets majeurs. Pas de frilosité, Gouinement lundi n’hésite pas à aborder des thématiques qui fâchent ou qui divisent mais jamais sous l’angle de la polémique stérile et futile. « Il y a des tabous au sein de la communauté. Etre lesbienne, c’est plutôt confortable quand on est cisgenres, blanches, pas précaires, valides, normée dans son corps… comme c’est mon cas. Mais il y a de la réelle transphobie chez les lesbiennes aussi, on l’a vu l’an dernier avec les TERF dans la Pride. Et puis, il y a du racisme aussi. Les lesbiennes les plus représentées ne sont pas racisées. On essaye d’aborder ces tabous dans l’équipe et dans l’émission. Certaines ne se sentent pas légitimes et d’autres se disent qu’il faut les mettre sur la table pour briser le tabou. », commente Juliette.

Pour elle, l’essentiel, c’est « de porter les voix des personnes concernées ». C’est la manière dont elle aime pratiquer son « militantisme gouine ». Casser les clichés, les envoyer bouler, jouer et frapper un grand coup dans la fourmilière. Ou dans le ballon, par exemple, comme le font Les Dégommeuses qui fêtent cette année leurs 10 ans. Elles expliquent que malgré la médiatisation de plus en plus importante des compétitions féminines, la pratique du football reste encore stigmatisée lorsque l’on est une femme et cette stigmatisation redouble pour les personnes lesbiennes, trans ou non binaires.

« En effet, d’une part, différents clichés et fantasmes ont encore cours sur les équipes de sport collectif comme possible lieux de « conversion » à l’homosexualité féminine. D’autres part, pour promouvoir le foot féminin, les clubs et fédérations ont tendance à mettre en avant dans leur communication uniquement des sportives adoptant un look et des attitudes conformes aux normes de genre (féminines, sexy, en couple hétéro, mères de famille…) et à dévaloriser toutes les autres (lesbiennes, bi, trans, mais aussi femmes hétéros ne correspondant pas au modèle traditionnel de la féminité). », peut-on lire sur leur site.

« En effet, d’une part, différents clichés et fantasmes ont encore cours sur les équipes de sport collectif comme possible lieux de « conversion » à l’homosexualité féminine. D’autres part, pour promouvoir le foot féminin, les clubs et fédérations ont tendance à mettre en avant dans leur communication uniquement des sportives adoptant un look et des attitudes conformes aux normes de genre (féminines, sexy, en couple hétéro, mères de famille…) et à dévaloriser toutes les autres (lesbiennes, bi, trans, mais aussi femmes hétéros ne correspondant pas au modèle traditionnel de la féminité). », peut-on lire sur leur site.

Cela entraine là encore une forme d’injonction au silence des lesbiennes, des personnes trans ou non binaires. Plus pernicieuse car implicite. On retrouve ici les mêmes rouages que dans l’enquête VOILAT. Dans le football amateur, même combat, signalent Les Dégommeuses : « sous-entendus, blagues lourdes, vexations, insultes ou discrimination au moment des sélections ne sont pas rares. Et cela est d’autant plus problématique que ces comportements sont souvent le fait de dirigeants et d’éducateurs sportifs censés donner l’exemple aux plus jeunes. » C’est dans ce contexte qu’elles ont décidé de fonder une équipe de football accueillante et inclusive. Pour visibiliser les personnes marginalisées, oppressées, éloignées des terrains et de la pratique sportive en raison de leur orientation sexuelle et affective, de leur identité de genre ou encore de leurs origines réelles ou supposées.

Elles défendent profondément l’égalité entre les femmes et les hommes, entre les homos et les hétéros, entre les cisgenres et les transgenres, etc., la volonté de partir des joueur-ses concerné-e-s et de leurs expériences sur le terrain pour engager des actions de sensibilisation et de plaidoyers et d’aborder conjointement les problèmes liés au sexisme et à l’homophobie et à toutes les autres discriminations (racisme, classisme,…). Ainsi, « les personnes trans, précaires, réfugiées, racisées, en situation d’exclusion familiale, sont prioritaires au moment des inscriptions. Différentes mesures sont prises pour encourager la diversité dans les prises de paroles publiques de l’association et dans la composition de ses instances représentatives. »

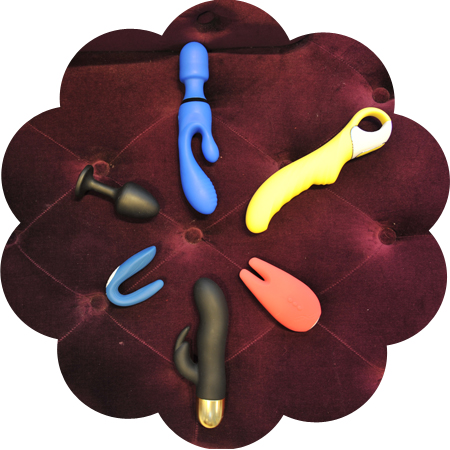

CRÉER DES ESPACES DE SOCIABILITÉ

Les Dégommeuses partagent également un lien social fort, comme le souligne également Juliette de Gouinement lundi. En dehors de l’émission, c’est aussi une opportunité de se créer des espaces et des moments de sociabilité, de créer des liens et des rencontres avec d’autres lesbiennes « que ce soit pour des amours, des amitiés, des histoires de sexe… » et enrichir son réseau. Ce qui correspond également aux discours recueillis au sein de Femmes Entre Elles. C’est d’ailleurs ce qui a motivé Isabelle Siaud à les contacter :

« J’avais envie de rencontrer d’autres femmes lesbiennes. A Paris, j’ai un peu côtoyé le milieu associatif mais j’avais beaucoup de boulot. Et puis, j’étais bien dans ma vie, j’étais avec une femme. Au moment de la rupture, je me suis tournée vers le milieu lesbien rennais. Je me suis retrouvée rapidement dans le bureau puis présidente de l’asso. J’aime bien monter des activités, j’avais envie de m’investir. C’est chouette de faire des activités ensemble, être à l’écoute des adhérentes et de soutenir les initiatives. »

Ce qui lui plait : « Être un lieu d’accueil chaleureux qui permet une vraie reconnaissance aux femmes lesbiennes. Contre l’isolement et pour les rencontres, le milieu associatif est fondamental. On travaille beaucoup sur la visibilité lesbienne, la convivialité et les arts et la culture. On a monté des activités avec d’autres assos qui sont lesbiennes et d’autres assos qui ne le sont pas. Et c’est une avancée intéressante parce qu’on garde toujours notre identité propre, on n’est pas invisibilisées par d’autres identités, par le mélange. » La structure tend de plus à plus à développer l’aspect de partage et de rencontres sur des temps de soirées ou de week-ends.

Découverte des algues, apéros, cuisine partagée, sortie en mer, kayak, poterie, danse… La présidente insiste sur les notions de soutien, d’affinités, d’amour et de ruptures : « Les femmes sont belles entre elles et ensemble ! » Empouvoirement, créativité, force, joie, solidarité sont autant de valeurs et de concepts qui reviennent fréquemment dans les témoignages. Pour les fondatrices et animatrices du compte Matergouinité, il y a eu rapidement l’envie d’aller plus loin que le lien créé par le réseau social sur lequel elles postent. Elles ont ainsi lancé un groupe Discord « afin de créer des ponts dans la vraie vie, d’organiser des actions en dehors des réseaux. »

Militer ensemble mais aussi profiter de ce bonheur banal exprimé par Mireille Le Floch. « C’est très bien de montrer des photos mais on veut créer des ponts pour s’accorder sur des luttes concrètes, se donner rendez-vous pour rompre la solitude. », souligne Lisa, rejointe par Elsa qui complète : « On part aussi en vacances, dans un camping écolo dans les Cévennes. Sur 2 semaines, on propose un groupement de parent-e-s lesbiennes et queer pour des vacances de rêve ! On vient de différentes régions de France, on ne se connaît pas tou-te-s mais ça va être super chouette !!! »

LA QUESTION DE L’INCLUSION

S’allier autour des spécificités communes et des luttes militantes partagées, c’est renforcer le collectif, renforcer la minorité oppressée pour en faire jaillir sa puissance. Mais c’est aussi l’occasion de rencontrer des personnes dans leurs individualités sans la crainte du jugement, sans la peur de la mise à l’écart, sans la menace d’être à nouveau invisibilisée. Pour autant, elles en témoignent quasi toutes, la communauté lesbienne n’est pas exempte de préjugés et stéréotypes discriminatoires. Une remise en question des privilèges blancs, cisgenres et valides notamment est à faire ou à poursuivre pour assumer un mouvement plus inclusif encore. Pour une réelle prise en considération des croisements qui s’opèrent de manière exponentielle à mesure que l’on s’éloigne de la norme établie.

S’allier autour des spécificités communes et des luttes militantes partagées, c’est renforcer le collectif, renforcer la minorité oppressée pour en faire jaillir sa puissance. Mais c’est aussi l’occasion de rencontrer des personnes dans leurs individualités sans la crainte du jugement, sans la peur de la mise à l’écart, sans la menace d’être à nouveau invisibilisée. Pour autant, elles en témoignent quasi toutes, la communauté lesbienne n’est pas exempte de préjugés et stéréotypes discriminatoires. Une remise en question des privilèges blancs, cisgenres et valides notamment est à faire ou à poursuivre pour assumer un mouvement plus inclusif encore. Pour une réelle prise en considération des croisements qui s’opèrent de manière exponentielle à mesure que l’on s’éloigne de la norme établie.

Pour davantage multiplier les représentations, à l’instar des Prides radicales qui naissent et fleurissent depuis plusieurs années, revendiquant le côté plus politique des existences LGBTIQ+ en parallèle et complément des Marches des Fiertés qui affichent un côté plus festif, tout en restant un événement militant marquant. Les voix de la marge s’élèvent et celles des lesbiennes émergent constamment dans les mouvements féministes et queer. De leurs vécus et expériences vient le soubresaut, nait l’électrochoc. L’invisibilisation subie de toute part n’est pas anodine ou révolue. Elle cristallise la volonté de faire taire les récits et trajectoires proposées par le lesbianisme qui entend se débarrasser de tous les résidus du patriarcat, non dans le sens d’une destruction physique mais bel et bien dans celui de la déconstruction des injonctions normatives perpétrées par le modèle hétérosexuel.

Dans Réinventer l’amour – comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles, la journaliste et essayiste Mona Chollet revient sur les contraintes à l’hétérosexualité et le soulagement des lesbiennes à y échapper. En parlant d’Adrienne Rich, elle écrit : « Elle y déplorait que l’existence lesbienne ait été « effacée de l’histoire ou reléguée à la rubrique des maladies », ce qui empêche de reconnaître que l’hétérosexualité « peut n’être en rien une « préférence » mais quelque chose qui a dû être imposé, dirigé, organisé, répandu par la propagande et maintenu par la force ». » Elle poursuit : « Dans son livre La tragédie de l’hétérosexualité, l’essayiste américaine Jane Ward confie, comme Despentes, son soulagement d’échapper à la « culture hétéro » (straight culture), à son conformisme, son ennui, ses oppressions, ses déceptions et ses frustrations ; un sentiment largement partagé autour d’elle, dit-elle. »

En effet, en 2017, l’autrice et réalisatrice Virginie Despentes lâchait être devenue lesbienne à 35 ans et évoquait à sa manière cinglante et éloquente ce que cela avait provoqué en elle. Ainsi, elle chamboule les mentalités :