En Suisse, le ministère de la Santé a accordé six années « test » à 5 disciplines non conventionnelles (médecine anthroposophique, homéopathie, médecine traditionnelle chinoise, thérapie neurale et phytothérapie). En Allemagne, il existe plus de 20 000 Heilpraktiker : des « non médecins » utilisant des techniques non conventionnelles pour traiter les problèmes physiques ou psychiques. Le CAS explique qu’afin d’obtenir le titre, ils « doivent réussir un examen (connaissances cliniques et physiologiques de base et points de droit) ».

Un examen dont le taux de réussite ne dépasse pas 20%. En France, pas de reconnaissance officielle mais une ouverture sur la complémentarité des médecines, avec l’exemple de l’AP-HP (Assistance publique-hôpitaux de Paris) adoptant dans son plan 2010-2014 un volet sur ces pratiques et créant, en 2011, un centre intégré de médecine chinoise. Aussi, le Centre de Médecines Douces du Mans fait intervenir des acuponcteurs, kinésiologues, naturopathes, ostéopathes ou encore des sophrologues. Et même dans la capitale bretonne, les professionnels de la santé y ont recours. Tel est le cas du centre d’évaluation et du traitement de la douleur – à Pontchaillou – qui utilise l’hypnose. Si peu de médecins acceptent de répondre à nos questions, ils confient néanmoins que ces médecines pourraient être intégrées, dans un cadre de prévention santé.

« Nous ne sommes pas des médecins, nous ne soignons pas, nous apportons du bien-être », déclare Sylvie Hurel, coach de vie - aromatologue et co-gérante de la Maison du Bien-Être à Rennes. Quant à Laura Lefebvre, énergéticienne-géobiologue-naturopathe, installée à Betton, elle est convaincue « qu’on ne fera jamais l’économie des médecins ! Ce sont les seuls capables de poser un diagnostic et d’accompagner efficacement un malade ». L’enjeu est ailleurs. Le clivage entre médecines proviendrait principalement de l’industrie pharmaceutique bien décidée à verrouiller les potentielles alternatives susceptibles de diminuer le besoin de médicaments.

Et concernant la baisse d’intérêt des français pour la médecine classique, il semblerait que plusieurs raisons entrent en jeu, et notamment celle du manque d’écoute et d’attention des médecins face à leurs patients. De là nait un véritable engouement pour les pratiques holistiques - la personne est prise en compte dans sa globalité, sans dissociation du corps et de l’esprit.

« La médecine traite les symptômes mais pas les causes. En général, lorsque l’on va chez le médecin, la maladie est au stade 4. Nous sommes là pour intervenir avant ».

Isabelle Hernandez, praticienne en âyurveda.

Le corps comme signal d’alerte. Pour nous faire comprendre « qu’on a fait fausse route », selon Laura Lefebvre, avant de préciser : « Ce n’est pas pour nous punir. Il n’y a pas de culpabilité à avoir. Ce qui est important de comprendre, c’est que l’on est responsable de sa santé, que l’on en soit conscient ou non ».

UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN ?

Les praticiennes rencontrées ont en commun leurs parcours atypiques. Aucune ne se destinait à devenir praticienne du bien-être. Seule Emmanuelle Royer (photo ci-contre / photo de Une) a commencé le yoga à l’âge de 12 ans et n’a pas cessé de le pratiquer depuis. À 20 ans, elle approfondit ses connaissances par des stages et des retraites puis passe des examens en Asie, où elle vit à cette époque, et se spécialise dans le Hatha yoga, pratique la plus ancienne en Inde.

En 2007, elle ouvre son studio à Rennes, Pur Yoga. « C’est une philosophie de vie basée sur la respiration et l’alignement dans les postures. On oxygène son sang, ce qui permet de mieux nourrir nos muscles et nos organes. On mange mieux, on dort mieux, on est plus relâché et on se muscle partout », explique-t-elle. Une pratique qui s’apparente à du sport, sans en être un. Les postures sont physiques, les mouvements sont doux et apaisants, les bienfaits s’en font rapidement ressentir.

Laura Lefebvre avait ça dans ses tripes, elle voulait être médecin. Elle s’orientera dans les ressources humaines avant de devenir énergéticienne en 1995 : « C’est un cheminement de vie. Mais je pense qu’il faut avoir ça au fond de nous pour le pratiquer, c’est une vocation ». Dans l’énergétique, on se détache du principe du corps physique :

« on considère que le problème de santé est présent dans le corps énergétique avant d’arriver dans le corps physique ».

Grâce aux centres d’énergie – les chakras sont reliés à un ou plusieurs organes vitaux – la praticienne rétablit la bonne circulation pour retrouver son équilibre. Plusieurs outils permettent de réaliser le bilan énergétique, à l’aide de la radiesthésie (utilisation de la baguette, du pendule, de l’antenne de Lecher) ou de la géobiologie qui travaille sur les phénomènes concernant la personne dans son lieu de vie et/ou de travail. Elle en vient ensuite à la naturopathie. Une pratique qui axe les consultations sur des aspects physiques et sur l’hygiène de vie. Le but : rééquilibrer le corps en utilisant des compléments alimentaires, des bourgeons, des huiles essentielles ou encore des élixirs floraux.

Solenn Tilly s’est elle aussi orientée vers l’énergétique et la naturopathie, après avoir travaillé dans l’agroalimentaire. C’est à la naissance de sa fille qu’elle réalise qu’elle n’aime pas lui donner des sirops en guise de traitements : « trop sucrés, trop de rechutes ». En fouillant dans les biocoop, en diversifiant l’alimentation, elle finit par suivre des séminaires sur la naturopathie. « Ça a été une révélation. J’y suis retournée pendant 4 – 5 ans, 3 fois par an en moyenne avant d’obtenir, en 2009, le diplôme CERS-TA, de Heilpraktiker », se souvient-elle.

En 2008, elle s’est formée à la pratique de l’antenne de Lecher. Une méthode qui vise à définir, par les vibrations qu’émet ou non l’antenne, les zones du corps énergétique à rééquilibrer :

« On utilise les points d’entrée de la médecine chinoise et on interroge l’antenne sur les besoins en huiles essentielles, en fleurs de Bach, en oligoéléments, en homéopathie, etc. ».

Pour Solenn Tilly, pas de pression à avoir, chacun doit s’écouter. « On conseille, on oriente vers des plantes, des sons, des thérapies naturelles afin de soigner les terrains dévitalisés. Cela passe souvent par des changements de comportements alimentaires », précise-t-elle.

L’alimentation est souvent cause de déséquilibrage corporel. Isabelle Hernandez en est convaincue et le confirme : 90% des préconisations données concernent la diététique. « J’ai des patientes qui mangent sainement et qui pensent bien faire. Mais il faut connaître sa propre constitution pour être en bonne santé », souligne-t-elle. Après une expérience dans une agence de publicité, elle devient, à 23 ans, formatrice dans un centre auprès de personnes handicapées en région parisienne.

Elle se plonge dans le yoga et se forme en parallèle de son boulot, ce qui la mènera petit à petit à la pratique de l’âyurveda en autodidacte. « Et il y a 4 ans, j’ai fait un burn-out. J’étais dans le trop », commente-t-elle. Elle prend le temps de s’écouter, de revenir en Bretagne et d’approfondir ses connaissances de la médecine traditionnelle indienne, vieille de 5 millénaires : « je me suis reconnectée à ma nature ».

Depuis deux ans et demi, la praticienne reçoit une majorité de femmes pour des bilans ou des massages ayurvédiques en suivant sa règle d’or :

« Pas plus de quatre personnes par jour et pas plus de deux massages. Il faut pouvoir être disponible et à l’écoute. Et puis avant chaque consultation, je dois méditer pour me recentrer et être dans les meilleures conditions ».

La médecine indienne part du principe que tout l’univers est constitué des 5 éléments (éther, air, feu, eau et terre) dans des proportions différentes. Ils sont réunis en trois doshas (énergies vitales combinant un ou plusieurs des 5 éléments) : Vata, Pitta et Kapha. « Nous avons tous un ou deux doshas prédominants, c’est notre constitution de naissance, celle qui influence notre personnalité et notre corps. Il faut la maintenir durant sa vie pour être en bonne santé, dans le sens d’épanoui », selon la spécialiste.

Elle définit la constitution de naissance et détermine à quel point la personne s’en est éloignée ou à l’inverse est dans l’excès. L’intervention se fait ensuite sur la diététique et/ou sur le style de vie. Des positions de yoga pourront être prescrites « car c’est un outil important de l’âyurveda ».

Autre médecine non conventionnelle, la kinésiologie. Sophie Tchékaloff exerce cette profession depuis septembre 2012, quartier Saint-Hélier. Avant, elle a passé 17 ans dans l’agroalimentaire en tant que responsable qualité. En parallèle, elle pratique la danse « pour nourrir le besoin de laisser s’exprimer mon corps ». Quand elle décide de se réorienter, il lui semble naturel en lisant la définition de la kinésiologie de suivre cette voie : « ça m’a parlé car on prend en compte du corps, en travaillant les mémoires corporelles ».

Après une formation à Nantes, elle obtient son diplôme et s’établit à son compte. En kinésiologie, les points d’entrée utilisés sont les différents méridiens du corps. Le professionnel va alors les rééquilibrer :

« On donne du sens à une douleur, on réajuste. On étudie ce que le corps ramène à la conscience. C’est lui qui nous mène et nous guide ».

Pour cela, Sophie Tchékaloff se munie de plusieurs listes constituant un guide d’entretien. Le test musculaire va lui permettre d’établir un dialogue avec le corps via les bras de la patiente, qui répondent par oui ou par non, en utilisant la tonicité ou le relâchement des muscles sans contrôle conscient du cerveau. « C’est une communication énergétique qui s’établit. Le corps sait de quoi il a besoin », confie-t-elle.

Tout son savoir-faire repose sur les mémoires du corps, depuis sa vie intra-utéro à l’instant T. Il pose son traumatisme, permettant ainsi à la spécialiste de rectifier via des remèdes naturels, comme les huiles essentielles, des sons, des mouvements, des symboles, etc. : « je suis l’intermédiaire entre le corps et la conscience de la personne. Ensuite, c’est un travail de développement personnel. »

MAJORITÉ FÉMININE

Les praticiennes sont, en majorité de sexe féminin. Idem pour la clientèle. Selon Isabelle Hernandez, « elles ont besoin de se reconnecter à ce qu’elles sont ». Un premier pas se fait souvent dans le cadre d’une guérison puis s’élargit à une philosophie de vie due à une prise de conscience. Une prise de conscience qui se généralise depuis 4 – 5 ans, selon les praticiennes.

« Il y a une vraie demande, ça devient presque incontournable. On devient soucieux de son bien-être. On commence à se lasser de la prise de médicaments, on essaye de trouver d’autres solutions »

Laura Lefebvre, énergéticienne-géobiologue-naturopathe.

Pour Solenn Tilly, il est primordial de retrouver l’estime de soi et de s’écouter : « Il faut le faire en douceur pour ne pas choquer le cerveau ».

Emilie* vit à Rennes. Issue d’une famille attentive au bien manger et aux alternatives des médicaments – homéopathie, acuponcture – elle participe aux constellations familiales, en individuel dans un premier temps en 2006, animées par Véronique Ghezel. Puis de manière collective en 2009 et travaille sur de lourds héritages émotionnels familiaux. Il y a un an, elle s’est formée avec Laura Lefebvre à la pratique du reiki – qui fait appel au magnétisme :

« Cela équilibre les parties du corps, c’est doux, chaud, très cocooning. C’est important de le pratiquer sur soi pour être disponible pour les autres ».

Elle apprécie la considération holistique de l’être humain. Une manière aussi d’aller plus loin « dans la connaissance de notre propre personne. C’est le travail d’une vie ! »

LE BIEN-ÊTRE : UN MARCHÉ CONVOITÉ

Actuellement, nombreuses sont les praticiennes à s’installer en milieu urbain, ou en périphérie. Et les Rennais en sont friands. Pour Laura Lefebvre, « il y a une évolution positive du côté clientes, surtout sur le bassin rennais ». Isabelle Hernandez, souligne une ouverture d’esprit et une réelle prise de conscience de la part des bretons, qui viendrait de leur naturel, de leur simplicité et de leur authenticité. Pourtant ces pratiques n’étant pas reconnues et intégrées officiellement dans la communauté médicale traditionnelle, les consultations ne sont pas remboursées.

En moyenne, elles oscillent entre 50 et 70 euros la séance (entre 1h et 2h). « Ce n’est pas une thérapie classique. Généralement, les femmes viennent de manière ponctuelle. Certaines reviennent mais elles le font quand elles en ont besoin. On leur donne des clés pour s’adapter au quotidien », explique Florence Delaune, coach sophrologue et co-gérante de la Maison du Bien-Être de Rennes. La structure qu’elle gère avec Sylvie Hurel permet à de nombreuses praticiennes de partager les locaux mais aussi leurs expériences et leurs pratiques.

Chaque mois, des ateliers, des conférences et des Happy Lab sont proposés en lien avec le bonheur, le bien-être, les différentes pratiques encadrées dans ce domaine. À Rennes, il suffit de naviguer sur Internet pour trouver bon nombre d’animations organisées par les associations, les praticiennes ou encore des structures telles que l’association Joséehoued, qui organisait le 21 février dernier une conférence animée par la chaman Elli Mizikas.

À cette même date s’ouvrait le salon Bio Respire la vie, au parc expo de Rennes. Durant trois jours, une multitude de stands de cristaux, massages, naturopathie, géobiologie, feng-shui, huiles essentielles entre autres, étaient à la disposition des curieux à l’affut de toutes les pratiques et nouveautés en terme de bien-être.

Les médecines non conventionnelles bénéficient donc d’un intérêt certain depuis plusieurs années et tendent à se démocratiser. Un bémol survient alors : « L’industrie a bien compris que ça marchait et met la main sur certains produits de type lait de soja. Elle popularise l’information mais ne sensibilise pas », conclut Solenn Tilly.

Isabelle gillet, magnétiseuse : Au quotidien, Isabelle Gillet propose ses conseils et ses études : en Feng Shui, en Géobiologie et en Home Staging. Dans la discrétion, elle partage ses talents de magnétiseuse. Un don qu’elle découvre dès l’âge de 20 ans. Il consiste à utiliser son énergie ou l’énergie captée pour soulager une douleur, enlever une verrue ou cicatriser une brûlure. « J’appose mes mains sur un individu ou sur une photo. Je ferme les yeux et je me concentre pour que l’énergie pénètre. J’éprouve un ressenti, comme des fourmis et lorsque mon corps est fatigué, je m’arrête », décrit la magnétiseuse. En général, une pratique de 15 minutes tous les 2 ou 3 jours suffit pour éradiquer le problème.

Pour profiter de ce don, le prix s’élève entre 20 et 25 euros (2 à 3 séances). Elle éprouve également des ressentis physiques avec les lieux : des vertiges, des évanouissements lorsque les énergies y sont négatives : « Je suis allée dans une maison à Rennes où une dame était gênée par une pièce. Je me suis effondrée. » Après des recherches, sa réaction est expliquée. Il s’agissait d’un lieu de torture pendant la seconde guerre mondiale. Pour guérir l’habitat, elle y pratique un nettoyage énergétique. « Une remise à niveau, où j’utilise de l’encens, du sel ou des bols tibétains pendant plus d’une heure », détaille-t-elle.

Elli Mizikas, shamanka et éveilleuse d’âme : Spécialiste des mythes, des contes et des traditions populaires, psychothérapeute et écrivain, Elli Mizikas rencontre durant ses voyages de nombreux maîtres chamaniques. Elle décide, à son tour, de transmettre ses connaissances lors de conférences, de formations, d’ateliers, sans s’affilier à une tradition en particulier. Il sert à faire découvrir, naître et réconcilier les gens avec les énergies, pour guérir et soigner. Cela passe par la méditation profonde, la danse, les rituels, l’utilisation de plantes, de minéraux et d’outils (crânes, bâtons). « Le chamanisme m’a apporté beaucoup sur la compréhension psychiatrique des individus », explique-t-elle.

Elle utilise « nos mots, pour parler de leur sagesse à eux, afin que nous puissions nous réapproprier leurs merveilles ». Elli Mizikas s’est intéressée très tôt aux espaces ésotériques, dès l’âge de 6 ans, en posant beaucoup de questions aux adultes, comme une soif de comprendre tous les mystères de l’existence. Aujourd’hui, elle continue de se former. « Il faut travailler sur soi, sur l’ensemble de l’être et expérimenter » avoue-t-elle avant de préciser que « chaque chamanisme est une parcelle de vérité et une mise en forme qui est propre à chaque culture ». C’est pour cette raison qu’elle n’exclut aucune famille. « Les chamans ont une connaissance de la terre, de la vie et de la psyché humaine que certains scientifiques ne découvrent que maintenant », conclut-elle.

Anna, panseuse de feu : Surprise de panser les brûlures, Anna reste discrète sur son don : « Je suis quelqu’un de terre à terre ». Lorsqu’elle pose ses mains à côté d’une plaie, la douleur disparaît. « Mes mains deviennent chaudes », explique-t-elle. Et la personne se sent soulagée. « Ma mère était enceinte de quelques semaines lorsqu’un feu s’est déclaré dans la maison. Le voisin lui a dit que son bébé serait panseur de feu ». Sa prédiction se confirme : Anna soulage, très jeune, une femme brûlée par l’huile d’une friteuse. Elle vient en aide à ceux qui le lui demandent. « Jamais, je ne le ferai payer. Ce serait une aberration pour moi », précise-t-elle.

Le docteur Philippe Rault est médecin anesthésiste au Centre Hospitalier Universitaire de Rennes. Il est responsable du centre d’évaluation et du traitement de la douleur. Il y pratique une thérapie complémentaire : l’hypnose ericksonienne. Il nous explique…

En quoi consiste l’hypnose ericksonienne ?

Il s’agit d’une hypnose assez originale, mise au point par l’américain Milton Hyland Erickson. Un homme très astucieux qui a développé une technique très personnelle pour aider les patients à trouver des ressources en eux - afin de répondre à leurs questions de santé mentale et physique. Jeune, il avait contracté la polio. Pour ne pas être paralysé, il a travaillé sur son mental. Il a imaginé ses muscles en activité et ça a fonctionné : il n’a pas connu le destin tragique qu’on lui prédisait. Il a voulu aider les autres.

Dans quel cas utilisez-vous cette technique sur vos patients ?

Dans quel cas utilisez-vous cette technique sur vos patients ?

Je la pratique en cas de douleurs chroniques, c’est-à-dire d’au moins trois mois. Chez des personnes souffrant de migraines, de problèmes lombalgiques, neurologiques, mais aussi lorsqu’elles ont une contre-indication ou refusent d’être anesthésiées. Je l’utilise comme moyen alternatif pour la réalisation d’une coloscopie, par exemple. Le patient est éveillé et entre dans une transe hypnotique où la douleur est différente. Sa partie émotionnelle est déconnectée de sa partie sensorielle, ce qui lui permet de trouver la solution en lui, pour mieux supporter la douleur. On est dans une concentration intérieure où la transe est comparable à celle que nous vivons lorsque nous sommes perdus dans nos pensées.

Comment cela fonctionne ?

Le médecin s’assure de la motivation du patient et entretient un lien thérapeutique avec lui. Lors de l’hypnose, il l’accompagne dans un souvenir agréable, l’invite - avec des mots positifs, une voix tranquille et monocorde - à entrer dans des pensées positives. Plus le patient est dans ses idées réconfortantes, moins il est dans la salle d’examen et donc dans la douleur.

Il s’agit ici d’une thérapie dite complémentaire. A-t-elle pour vocation de se substituer au traitement médical ?

En aucun cas l’hypnose ne remplace le traitement de départ. Elle vient toujours en complément. Pour la douleur, elle fait partie de l’arsenal pour soigner le patient, au même titre que les médicaments, la chirurgie, la kinésithérapie ou l’homéopathie. Elle n’est pas une fin mais un moyen de traiter la douleur.

Peut-on dire, dans le cas de traitement contre la douleur, que la médecine traditionnelle et les thérapies non conventionnelles se complètent ?

Oui, elles peuvent fonctionner ensemble en harmonie. La médecine classique repose sur les médicaments et la technique alors que les thérapies complémentaires apportent une synergie sans oublier l’aspect psychologique. Elles fonctionnent toujours (à moins que le thérapeute soit incompétent ou le patient résistant) et offrent un bon complément. Cependant, à la différence de la médecine, l’hypnose n’est pas remboursée par la caisse d’assurance maladie. Du coup, je la pratique en consultation classique pour que les patients soient dédommagés financièrement.

L’hypnose traite-t-elle le patient dans son ensemble ?

Elle offre une vision globale, écologique et systémique du patient. Ce dernier est perçu comme un système complexe dans lequel il doit trouver sa place.

Le 5 mars 2013, l’académie de médecine a publié un rapport sur ces thérapies - incluant l’hypnose, la médecine manuelle, le tai-chi et l’acupuncture - dans le but « de préciser leurs effets, de clarifier leurs indications et d’établir de bonnes règles pour leur utilisation ». Était-ce essentiel ?

Oui, lorsqu’on utilise des techniques, il faut un minimum de cadres. Il était nécessaire de poser des règles, sinon les gens sont perdus. C’est aussi une réponse aux mauvaises pratiques d’hypnose.

C’est à l’heure où tombe la nuit qu’elles ont décidé de se rassembler sur la place de la Mairie ce mardi. Plusieurs dizaines de femmes ont répondu à l’appel des syndicats étudiants et formé un cercle autour des pancartes qui seront ensuite brandies fièrement lors de la marche.

C’est à l’heure où tombe la nuit qu’elles ont décidé de se rassembler sur la place de la Mairie ce mardi. Plusieurs dizaines de femmes ont répondu à l’appel des syndicats étudiants et formé un cercle autour des pancartes qui seront ensuite brandies fièrement lors de la marche. Pendant une heure, la manifestation féministe revendique les droits des femmes parmi lesquels figurent ceux de ne plus avoir peur seules la nuit, « peur de se faire juger, évaluer, interpeller, suivre, agresser, violer, arrêter… » explique le tract qu’elles distribuent aux passants, tantôt sceptiques, tantôt intéressés.

Pendant une heure, la manifestation féministe revendique les droits des femmes parmi lesquels figurent ceux de ne plus avoir peur seules la nuit, « peur de se faire juger, évaluer, interpeller, suivre, agresser, violer, arrêter… » explique le tract qu’elles distribuent aux passants, tantôt sceptiques, tantôt intéressés.

80 à 90% des naissances ont lieu à domicile, dans le monde. C’est seulement après la Seconde Guerre mondiale que l’accouchement à l’hôpital s’est peu à peu généralisé dans les pays occidentaux. Les progrès techniques et médicaux ont été tels, notamment depuis les années 70, que la grossesse et la naissance sont devenus aujourd’hui surmédicalisées, surtout en France. Simultanément, l’accouchement assisté à domicile (AAD), encore assez répandu en Europe du Nord – aux Pays Bas, en Grande-Bretagne, en Belgique ou encore en Allemagne – est mal perçu dans notre pays, considéré comme archaïque, dangereux, inconscient.

80 à 90% des naissances ont lieu à domicile, dans le monde. C’est seulement après la Seconde Guerre mondiale que l’accouchement à l’hôpital s’est peu à peu généralisé dans les pays occidentaux. Les progrès techniques et médicaux ont été tels, notamment depuis les années 70, que la grossesse et la naissance sont devenus aujourd’hui surmédicalisées, surtout en France. Simultanément, l’accouchement assisté à domicile (AAD), encore assez répandu en Europe du Nord – aux Pays Bas, en Grande-Bretagne, en Belgique ou encore en Allemagne – est mal perçu dans notre pays, considéré comme archaïque, dangereux, inconscient.

Dans quel cas utilisez-vous cette technique sur vos patients ?

Dans quel cas utilisez-vous cette technique sur vos patients ?

« C’est un événement qui a bousculé la France. C’était impensable à l’époque. Tous les citoyens ont été choqués, décontenancés face à cette abomination ». Cette abomination que décrit ici Alexandre Arcady se produit le 20 janvier 2006. Emma, une inconnue qu’Ilan a rencontré dans le magasin pour lequel il travaille, lui propose un rendez-vous dans un bar ce soir-là.

« C’est un événement qui a bousculé la France. C’était impensable à l’époque. Tous les citoyens ont été choqués, décontenancés face à cette abomination ». Cette abomination que décrit ici Alexandre Arcady se produit le 20 janvier 2006. Emma, une inconnue qu’Ilan a rencontré dans le magasin pour lequel il travaille, lui propose un rendez-vous dans un bar ce soir-là.

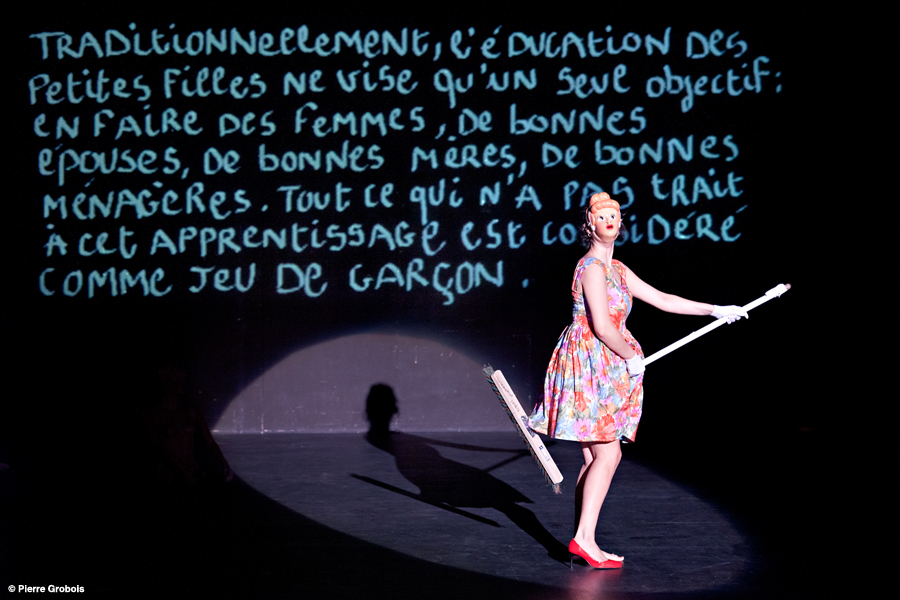

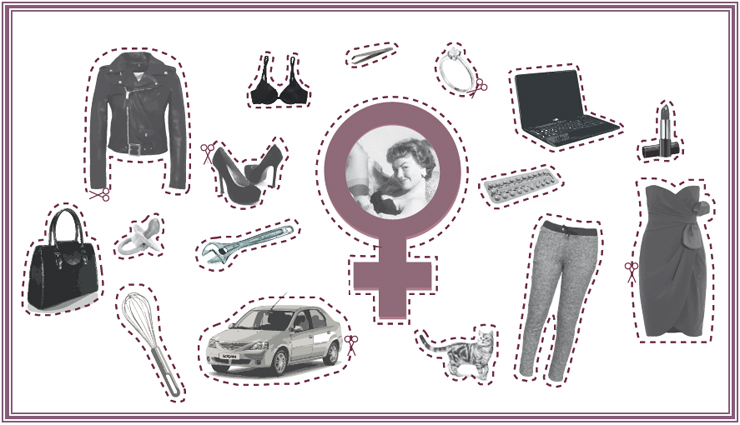

Être une femme aujourd’hui n’est pas si facile. Malgré les victoires de nos aînées, l’équilibre entre vies professionnelle et privée, est toujours précaire, et l’égalité des sexes loin d’être parfaite. Sujet universel sur lequel la compagnie La Part des Anges s’est penchée avec originalité et profondeur. « Modèles est une très belle pièce, inhabituelle car écrite collectivement par des jeunes femmes qui sont aussi d’excellentes comédiennes, musiciennes et chanteuses. Elles sont douées ! », raconte Carole Lardoux, directrice artistique du Carré Sévigné.

Être une femme aujourd’hui n’est pas si facile. Malgré les victoires de nos aînées, l’équilibre entre vies professionnelle et privée, est toujours précaire, et l’égalité des sexes loin d’être parfaite. Sujet universel sur lequel la compagnie La Part des Anges s’est penchée avec originalité et profondeur. « Modèles est une très belle pièce, inhabituelle car écrite collectivement par des jeunes femmes qui sont aussi d’excellentes comédiennes, musiciennes et chanteuses. Elles sont douées ! », raconte Carole Lardoux, directrice artistique du Carré Sévigné.

Mathilde Pilon écrit depuis toujours. Dès l’école elle écrivait sur ses cahiers. La plume est pour elle une manière de s’exprimer naturellement. C’est sa rencontre avec une personnalité qu’elle qualifie de personne « spontanée et particulière » qui lui ouvre les portes de la photographie.

Mathilde Pilon écrit depuis toujours. Dès l’école elle écrivait sur ses cahiers. La plume est pour elle une manière de s’exprimer naturellement. C’est sa rencontre avec une personnalité qu’elle qualifie de personne « spontanée et particulière » qui lui ouvre les portes de la photographie.

Le féminisme à Rennes se différencie-t-il des autres mouvements féministes ?

Le féminisme à Rennes se différencie-t-il des autres mouvements féministes ?

Financé actuellement par la délégation régionale aux Droits des femmes et à l’égalité et par le fond social européen, le marrainage met en lien des femmes avec des migrantes en recherche d’un accompagnement dans leur projet professionnel, politique ou associatif. « Il s’agit d’un projet régional qui leur permet d’exercer leur citoyenneté et de s’investir dans l’espace public », explique Ghania Boucekkine, la vice présidente de l’association, déléguée aux droits humains.

Financé actuellement par la délégation régionale aux Droits des femmes et à l’égalité et par le fond social européen, le marrainage met en lien des femmes avec des migrantes en recherche d’un accompagnement dans leur projet professionnel, politique ou associatif. « Il s’agit d’un projet régional qui leur permet d’exercer leur citoyenneté et de s’investir dans l’espace public », explique Ghania Boucekkine, la vice présidente de l’association, déléguée aux droits humains.

Depuis deux mois, les sages-femmes ont entamé un mouvement national de grève à l’initiative d’un collectif – composé de 6 membres*. Un mouvement suivi à Rennes, et plus largement en Bretagne. Jeudi 12 décembre, les sages-femmes ont planté les tentes sur un carré de pelouse, sur le parvis de l’Hôpital Sud de Rennes.

Depuis deux mois, les sages-femmes ont entamé un mouvement national de grève à l’initiative d’un collectif – composé de 6 membres*. Un mouvement suivi à Rennes, et plus largement en Bretagne. Jeudi 12 décembre, les sages-femmes ont planté les tentes sur un carré de pelouse, sur le parvis de l’Hôpital Sud de Rennes. Une action qui a également pour objectif de faire sortir la profession de son « invisibilité » : « Nous souffrons d’une méconnaissance du grand public. Même les femmes enceintes n’ont pas forcément connaissance de toutes nos compétences, elles le découvrent au fur et à mesure », explique Alice Froger.

Une action qui a également pour objectif de faire sortir la profession de son « invisibilité » : « Nous souffrons d’une méconnaissance du grand public. Même les femmes enceintes n’ont pas forcément connaissance de toutes nos compétences, elles le découvrent au fur et à mesure », explique Alice Froger.

Pour l’occasion, la marque a été rebaptisée « Mattée » et pose son logo sur une boite rose géante dans laquelle se tient une Barbie à taille humaine qui, au lieu de revêtir ses habituels escarpins et robes, porte pour l’occasion un bleu de travail accessoirisé d’une charmante chaine qui lui maintient les bras.

Pour l’occasion, la marque a été rebaptisée « Mattée » et pose son logo sur une boite rose géante dans laquelle se tient une Barbie à taille humaine qui, au lieu de revêtir ses habituels escarpins et robes, porte pour l’occasion un bleu de travail accessoirisé d’une charmante chaine qui lui maintient les bras. Cette association fondée en 1983 et rassemblant plus de soixante-cinq groupes locaux et deux nationaux dont un à Rennes, monte depuis plusieurs années des campagnes de sensibilisation destinées aux consommateurs et le mois de décembre est pour eux un moment de visibilité car comme l’explique Benjamin Lemesle, chargé de mobilisation pour l’association, « c’est une période pendant laquelle les ménages vont utiliser le maximum de leur budget pour les jouets ».

Cette association fondée en 1983 et rassemblant plus de soixante-cinq groupes locaux et deux nationaux dont un à Rennes, monte depuis plusieurs années des campagnes de sensibilisation destinées aux consommateurs et le mois de décembre est pour eux un moment de visibilité car comme l’explique Benjamin Lemesle, chargé de mobilisation pour l’association, « c’est une période pendant laquelle les ménages vont utiliser le maximum de leur budget pour les jouets ».