Célian Ramis

Les voix insoumises des condamnées au silence

Des fragments de récits personnels, elle alimente la mémoire collective africaine et à partir de la fiction, elle comble les morceaux que l’histoire nationale du Brésil a effacé par confort. Le 27 juin dernier, Conceiçao Evaristo, auteure engagée pour les droits des femmes et la lutte contre le racisme entre autre, était de passage à l’espace Ouest France de Rennes pour présenter son nouveau livre, Insoumises (traduit et publié aux éditions Anacaona). L’occasion d’aborder la place des afrodescendant-e-s dans la littérature brésilienne.

« Les miens et moi avons survécu. Les miens et moi survivons. Depuis toujours. » / « Entretemps, elle cultive chaque jour son don : protéger et soigner la vie d’autrui. C’est un excellent médecin. Elle a choisi la pédiatrie. » / « L’air timide mais déterminé, elle me confia vouloir me raconter un fait de sa vie. Elle voulait m’offrir son corps-histoire. » /

« Je lui parlai du garçon que je portais en moi depuis toujours. Lui, en souriant, dit qu’il ne me croyait pas, et pariait que la raison de tout cela devait être une peur que je portais cachée, dans mon subconscient. Il affirma que j’aimais probablement beaucoup les hommes – simplement je ne le savais pas. Si je restais avec lui, tous les doutes que je pouvais avoir sur le sexe entre un homme et une femme seraient levés. Il m’apprendrait, me réveillerait, me ferait femme. Et il affirma avec véhémence qu’il était sûr de ma flamme, car après tout, j’étais une femme noire ! Une femme noire… »

Qu’elles s’appellent Natalina Soledad, Aramida Florença, Adelha Santana Limoneiro, Mary Benedita, Rose Dusreis, Régina Anastacia ou encore Shirley Paiwào, elles font toutes parties des Insoumises. Kidnappées, réduites en esclavage, violées, moquées, méprisées, dépossédées de leurs corps, violentées ou enragées, elles refusent de se tapir dans l’ombre et le silence en livrant leurs histoires personnelles à Conceiçao Evaristo qui met alors, de sa plume habile et poétique, en lumière et en perspective le caractère collectif de ces récits. Résiliées, dignes et battantes dans l’adversité et la souffrance.

COMBLER LE VIDE DE L’HISTOIRE

Au départ, le livre nait d’une provocation : « Lors d’un colloque littéraire, on m’a demandé ‘Mais pourquoi les histoires de femmes noires ont toujours une fin triste ?’ et je lui ai répondu que si elle voulait voir une fin heureuse, il fallait regarder une telenovela. Malgré tout, la remarque m’a titillée. »

Depuis le début de sa carrière, Conceiçao Evaristo s’attache à délivrer ce qu’elle appelle « l’écrit-vie » dans lequel elle retrouve la mémoire collective de ce qui a été effacé par le discours colonial en y mêlant ses souvenirs personnels, la vie dans les favelas, les mythes et légendes d’Afrique.

« Les auteur-e-s Noir-e-s cherchent à avoir un contre discours pour montrer d’autres personnages. Ils/elles se réapproprient les mythes et mémoires comme espace fondateur. »

souligne-t-elle.

La littérature afrobrésilienne existe depuis longtemps en parallèle d’une littérature nationale qui n’a pas voulu intégrer des personnes racisées à ses textes après l’abolition de l’esclavage et la période coloniale. Pourtant, ce milieu s’en défend, procédant à l’éloge du métissage :

« Mais c’est un métissage qui tend vers le blanchissement. Un des personnages de la littérature brésilienne « moderne » est un Noir sans caractère qui traverse une rivière et en ressort tout blanc… »

Ainsi, la matrice culturelle africaine est exclue de l’histoire nationale, tout comme le sont les afrodescendant-e-s, chassé-e-s de l’espace urbain ainsi que des instances de pouvoir, comme le prouve encore aujourd’hui l’assassinat de Marielle Franco, conseillère municipale, Noire, lesbienne, engagée pour l’amélioration des conditions humaines.

« Nous avons perdu une partie de notre passé. Le vide historique peut être comblé par la fiction. »

commente l’auteure afrobrésilienne.

Les personnages Noirs sont souvent limités et apparaissent généralement comme stéréotypés : les hommes sont dépeints comme voleurs et/ou fainéants et les femmes comme sensuelles, dépravées et/ou douées pour les tâches ménagères. Les personnages historiques sont soit ignorés, soit méprisés. À l’instar de la puissante reine d’Afrique centrale, Njinga.

« Malgré sa réussite hors du commun et un règne de plusieurs décennies – comparable à celui de la reine Elisabeth I en Angleterre -,elle a été calomniée par ses contemporains européens et les auteurs plus tardifs, qui l’ont traitée de barbare, de sauvage incarnant ce que la femme a de pire. On l’a décrite comme une cannibale assoiffée de sang, capable de tuer les nouveau-nés et d’assassiner ses ennemis.

On lui a également reprochée d’avoir défié les normes de genre, porté des vêtements d’homme, pris la tête d’armées, entretenu un harme d’hommes mais aussi d’épouses, et ignoré les vertus féminines propres aux mères. Beaucoup plus tard, aux XVIIIe et XIXe siècle, des romanciers l’ont peinte sous les traits d’un être dégénéré, animé de désirs sexuels anormaux, s’adonnant à des orgies barbares. », indique l’historienne Linda M. Heywood dans son livre Njinga – Histoire d’une reine guerrière (1582 – 1663),préfacé par Françoise Vergès et publié fin août aux éditions La découverte.

LA PULSION DE VIE

Les œuvres de Conceiçao Evaristo sont marquées par sa condition de femme, Noire, brésilienne :

« Consciemment, je veux mettre au centre de la scène littéraire les gens Noirs. Et je veux apporter l’oralité dont j’ai hérité : l’oralité afrobrésilienne. Et apporter des vécus afrobrésiliens. Inconsciemment, je suis guidée par ma subjectivité de femme noire, issue d’une classe populaire, et cela influe sur ma manière de raconter. »

Et ainsi, elle participe à la déconstruction des idées reçues encore intégrées dans une société raciste et sexiste. Victimes du système, ses personnages vont au-delà de ce que l’on attend d’eux en tant qu’individus racisés. Au contraire, elle montre au travers des parcours de douleurs l’espoir et la résilience. Et s’intéresse particulièrement à la manière dont ils se reconstruisent et la détermination à vivre.

« Il y a une pulsion de vie qui les pousse à se battre de manière positive. Tous les peuples colonisés ont une pulsion de vie. Elle a commencé sur les bateaux négriers. Sinon, ils meurent pendant les traversées. C’est un principe de la culture africaine : plus la personne se livre à sa douleur, plus elle va faiblir car elle va perdre le contact avec les forces positives.

On retrouve donc ce processus dans l’esclavage : quand ils étaient battus, les esclaves riaient ou chantaient. Les colonisateurs disaient alors que les esclaves n’avaient pas d’âmes parce qu’ils ne ressentaient rien. La fête, on peut la comprendre comme un signe de résistance. », analyse l’auteure qui avoue également qu’écrire fait mal :

«Moi aussi je souffre dans la construction de ces personnages. Car soit ils sont proches de moi, soit ils sont proches des gens qui me sont proches. Écrire, c’est aussi une manière de saigner. »

Sans oublier que la littérature est un moyen de faire résonner la voix des condamnées au silence.

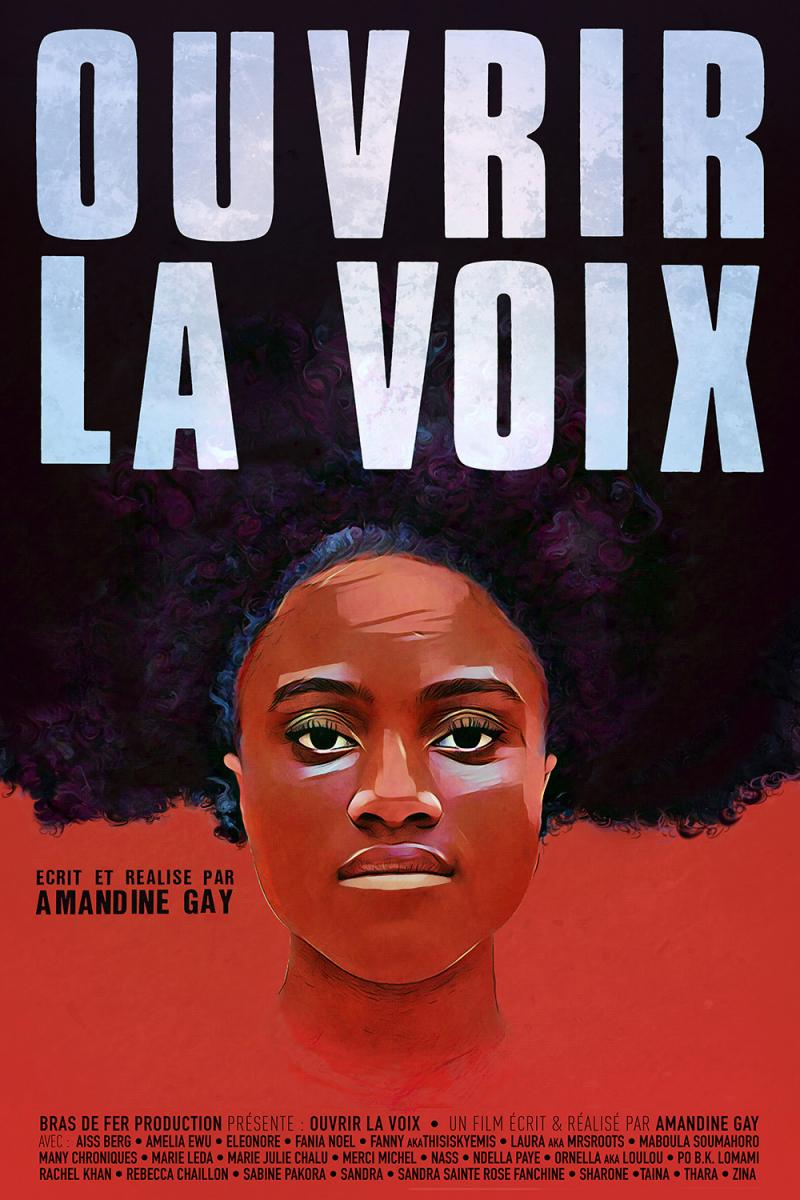

Dans le film, elles viennent de milieux différents, de professions différentes, de villes différentes et pourtant, elles ont toutes réalisé qu’elles étaient noires par la force des choses. Parce qu’on leur a fait sentir qu’elles n’étaient pas comme les autres. On leur a touché les cheveux sans demander leur accord, on leur reproche leur communautarisme dès qu’elles trainent avec d’autres personnes noires – sans que jamais ne soit fait le même reproche aux groupes réunissant exclusivement des personnes blanches – ou encore on leur a dit dès la puberté qu’elles étaient des tigresses, des sauvages au lit.

Dans le film, elles viennent de milieux différents, de professions différentes, de villes différentes et pourtant, elles ont toutes réalisé qu’elles étaient noires par la force des choses. Parce qu’on leur a fait sentir qu’elles n’étaient pas comme les autres. On leur a touché les cheveux sans demander leur accord, on leur reproche leur communautarisme dès qu’elles trainent avec d’autres personnes noires – sans que jamais ne soit fait le même reproche aux groupes réunissant exclusivement des personnes blanches – ou encore on leur a dit dès la puberté qu’elles étaient des tigresses, des sauvages au lit.

La chanteuse turque, Merve Dasdemir, porte dans sa voix le folk oriental, soutenue par le joueur de saz, Erdinc Yildiz Ecevit. Accompagné par les percussions et le clavier, le duo nous emmène en voyage à la fin des 60’s, dans une Anatolie au milieu underground bien vivant.

La chanteuse turque, Merve Dasdemir, porte dans sa voix le folk oriental, soutenue par le joueur de saz, Erdinc Yildiz Ecevit. Accompagné par les percussions et le clavier, le duo nous emmène en voyage à la fin des 60’s, dans une Anatolie au milieu underground bien vivant. Et tandis que l’on progresse petit à petit vers un son plus psychédélique, la chanteuse maintient de par son chant, l’attachement aux musiques traditionnelles turques, appuyé par les percussions.

Et tandis que l’on progresse petit à petit vers un son plus psychédélique, la chanteuse maintient de par son chant, l’attachement aux musiques traditionnelles turques, appuyé par les percussions.

La chanteuse déploie sa voix puissante de soprano et la bonne humeur générale se répand dans les rangs qui dansent et sautent avec entrain et enthousiasme.

La chanteuse déploie sa voix puissante de soprano et la bonne humeur générale se répand dans les rangs qui dansent et sautent avec entrain et enthousiasme.

Au saxo, à la guitare électrique, à la basse, au trombone et à la trompette, les musiciennes sont alignées – devant la batterie – et assurent le show avec une patate à vous clouer le cul par terre sans avoir le temps de réaliser ce qui vous arrive. Décoiffant et délirant.

Au saxo, à la guitare électrique, à la basse, au trombone et à la trompette, les musiciennes sont alignées – devant la batterie – et assurent le show avec une patate à vous clouer le cul par terre sans avoir le temps de réaliser ce qui vous arrive. Décoiffant et délirant. Les musiciennes ne relâchement jamais la pression et enchainent les chansons, plus énergiques et plus rythmées les unes que les autres. Les rythmiques sont rapides et la rencontre entre le ska et le punk est explosive. Autant que leur manière de bouger et de s’éclater d’un côté à l’autre de la scène.

Les musiciennes ne relâchement jamais la pression et enchainent les chansons, plus énergiques et plus rythmées les unes que les autres. Les rythmiques sont rapides et la rencontre entre le ska et le punk est explosive. Autant que leur manière de bouger et de s’éclater d’un côté à l’autre de la scène.

Elle n’hésite pas à théâtraliser sa prestation, à jouer de nombreuses mimiques ou encore à robotiser sa gestuelle. Sans pour autant négliger les performances vocale et instrumentale. Le show est complet et le public y adhère, interagissant régulièrement avec la mise en scène.

Elle n’hésite pas à théâtraliser sa prestation, à jouer de nombreuses mimiques ou encore à robotiser sa gestuelle. Sans pour autant négliger les performances vocale et instrumentale. Le show est complet et le public y adhère, interagissant régulièrement avec la mise en scène. On aime la regarder et on aime l’écouter exprimer cette sorte de dialogue entre voix pleine et puissante et voix nasillarde et enfantine, entre adulte et enfant. Mais l’émotion est plus franche lorsqu’elle s’empare uniquement de sa voix jaillissante et profonde. Il y a plus de frissons, plus de facilité à se laisser porter par la pureté de son instrument vocal.

On aime la regarder et on aime l’écouter exprimer cette sorte de dialogue entre voix pleine et puissante et voix nasillarde et enfantine, entre adulte et enfant. Mais l’émotion est plus franche lorsqu’elle s’empare uniquement de sa voix jaillissante et profonde. Il y a plus de frissons, plus de facilité à se laisser porter par la pureté de son instrument vocal.

« On lutte pour que la notion féministe ne soit pas une notion blanche. Il faut savoir que peu importe ce que les féministes blanches ont fait, les féministes noires ont du lutter ensuite pour les faire appliquer à elles. », signale Raphaële Guitteaud, rejointe par Isabelle Cambourakis, qui souligne alors que la Coordination des Femmes Noires s’était également mobilisée sur les questions d’avortement, d’accès aux soins et à la contraception dès le début des années 70.

« On lutte pour que la notion féministe ne soit pas une notion blanche. Il faut savoir que peu importe ce que les féministes blanches ont fait, les féministes noires ont du lutter ensuite pour les faire appliquer à elles. », signale Raphaële Guitteaud, rejointe par Isabelle Cambourakis, qui souligne alors que la Coordination des Femmes Noires s’était également mobilisée sur les questions d’avortement, d’accès aux soins et à la contraception dès le début des années 70.