« Devant l’urgence écologique et sociale, nous affirmons que le système prônant la domination de la nature est le même que celui prônant la domination des femmes, et que la révolution écologiste sera féministe ou ne sera pas. » En mars 2019, le mouvement des jeunes pour le climat à affirmer, à travers le groupe de revendications Les Camille, sa position clairement écoféministe dans un manifeste publié sur le site de Reporterre, pointant une double domination : celle de la nature par l’homme et celle de la femme par l’homme. Comment faut-il comprendre cette double exploitation ? En quoi écologie et féminisme sont-ils liés ? Pensés tous les deux comme étant affaires de femmes, il est temps de déconstruire les idées reçues, sources de discriminations, d’inégalités et de destruction massive. Pour le bien de l’ensemble des êtres vivants, comme le prônent les écoféministes : « Moins de biens, plus de liens ! »

La femme est naturelle, c’est-à-dire abominable. Cette phrase, on la doit au poète Charles Baudelaire (qui a aussi dit que la femme est «simpliste comme les animaux. »…). Appelons la femme un bel animal sans fourrure dont la peau est très recherchée. Celle-là, on la doit au romancier Jules Renard. La femme est un animal à cheveux longs et à idées courtes. Celle-ci, on la doit au philosophe Arthur Schopenhauer.

Ahhh le XIXe siècle, ses idées humanistes et son ouverture au monde… Et sa façon d’envisager la femme comme un être prédestiné à donner la vie, allaiter, s’occuper des enfants et aller faire des courses à la Biocoop. On voudrait penser qu’il est révolu ce temps de la misogynie essentialiste qui voit les femmes et les animaux comme des êtres inférieurs.

Mais c’est sans compter sur le Collège national des gynécologues et obstétriciens de France qui en décembre 2018 projetait sur grand écran la phrase d’Yves Aubard, gynécologue et écrivain : « Les femmes, c’est comme les juments, celles qui ont de grosses hanches ne sont pas les plus agréables à monter, mais c’est celles qui mettent bas le plus facilement. »

C’est fascinant l’ère moderne. Celle au nom de qui on a torturé et brulé des femmes en les accusant de sorcellerie. L’ère moderne qui compare les femmes à des animaux chétifs pour rappeler leur infériorité et à des animaux robustes pour affirmer l’hégémonie masculine.

Celle qui virilise le mâle, le vrai. Celui qui chasse sa viande, dépèce l’animal tué et le fait rôtir à la broche. Serait-ce pour perpétuer cette tradition préhistorique que l’homme moderne continue d’asseoir sa domination sur les femmes et l’environnement ? Ce ne serait qu’un problème de virilité mal placée ?

Les hommes seraient donc eux aussi piégés comme le pense la philosophe Olivia Gazalé dans son essai Le mythe de la virilité - un piège pour les deux sexes.C’est à cause de ça qu’on se farcirait des pubs pour Hippotamus montrant une viande bien grillée sur un barbecue tandis qu’en voix off un homme nous raconte son pire cauchemar :

« Je me souviens d’un jour où j’ai goutté du boulgour. Et puis ma femme m’a réveillé, j’étais en sueur et j’hurlais. » (le slogan s’affiche sur le visage satisfait du bonhomme qui mange son steak « Rien ne remplace le goût d’une bonne viande ») ? Ou peut-être est-ce là le point d’ancrage d’un capitalisme patriarcal - contre lequel luttent les écoféministes - qui nous prendrait toutes et tous pour des moutons ?

UN LIEN ÉVIDENT

C’est beau l’amour. Surtout quand une fille en parle. Elle a des papillons dans le ventre et des étoiles dans les yeux. Elle rayonne. Il y a fort à parier qu’elle s’apprête à se faire déflorer… Ce langage aussi printanier que cul-cul n’est pas neutre. Il est majoritairement attribué au féminin.

Pourtant, tous les êtres humains sont par essence liés à la nature, en tant qu’êtres vivants, organiques. Pourquoi alors a-t-on en permanence cette idée en tête du féminin soumis à la nature et du masculin qui contrôle la nature ?

« Le lien entre femme et nature est évident… Les femmes, on a nos cycles, on met au monde et on a la capacité d’allaiter, ça nous rapproche des femelles mammifères. Les hommes n’ont pas ce type d’éléments qui les rapprochent ou distinguent de la nature. Dans sa domination, l’homme cherche à cacher tout lien avec la nature. »

explique Nadège Noisette, adjointe déléguée aux Approvisionnements à la Ville de Rennes, membre du groupe écologiste.

Enseignante en philosophie, Jeanne Burgart Goutal voit également un lien entre l’association fertilité et fécondité, source de dévaluation des femmes « parce que notre animalité nous saute à la gueule alors que la culture occidentale voulait la renier. »

Dans son essai Le mythe de la virilité, Olivia Gazalé revient sur l’histoire de l’humanité : « On sait aujourd’hui que l’homme des premiers âges de l’humanité était un être doué de spiritualité et d’un sens aigu de la sacralité cosmique. Or, au sein de ce panthéon naturaliste, c’est l’élément féminin qui domine. »

Il semblerait alors que les premiers hommes aient associé la femme au surnaturel, au puissant. Par son incroyable pouvoir d’enfanter, dont le mécanisme n’a pas encore été percé à jour :

«Mais que se passe-t-il donc au fond de cette grotte pour que les grands aient envie d’y pénétrer et qu’il en jaillisse des petits ? Il est probable que cette faculté surnaturelle des femmes de fabriquer du même (des filles) et du différent (des garçons) ait été perçue comme une étrangeté dangereuse, comme le pense l’anthropologue Françoise Héritier. »

CHANGEMENT RADICAL DE BORD…

La philosophe poursuit son raisonnement, suivant l’évolution de l’homme qui, au cours du néolithique, se sédentarise et saisit le bénéfice qu’il peut tirer de l’abandon de la chasse au profit de l’élevage et de l’abandon de la cueillette au profit de la culture de la terre. L’homme découvre à ce moment-là, grâce à l’observation des animaux, le principe de fécondation de la femelle par le mâle.

« L’élucidation des mécanismes procréatifs, sans doute progressive, et encore longtemps très approximative, fut à l’origine d’un changement complet de modèle : le passage d’une conception unisexuée de la reproduction à une conception bisexuée. »

Patatra, la machine s’emballe. La femme n’a rien de magique, la procréation est une affaire de semence mâle et de labour viril du sillon matriciel, indique Olivia Gazalé. Tout comme la terre reste stérile si elle n’est pas fertilisée par la graine. On pourrait en rester là. À un partage complémentaire des rôles mais l’homme, flouté et dupé, choisit d’inverser complètement le paradigme.

C’est lui qui porte la vie, la femme n’est que le réceptacle de son sperme comme la terre de la graine. Et comme c’est également dans la terre qu’on ensevelit les morts, le parallèle ne perd pas de temps à s’effectuer. Finie la matrilinéarité. Vient le temps de la patrilinéarité, de la filiation, de la transmission. Le temps du patriarcat est né.

« Théologiens, médecins, philosophes et écrivains, tous mâles par la force des choses, vont alors construire des représentations dans lesquelles la femme sera assimilée à une matière inerte, à un simple réceptacle. Au mieux, elle s’apparente à un vase, une barque ou un champ à labourer. », poursuit-elle dans son ouvrage.

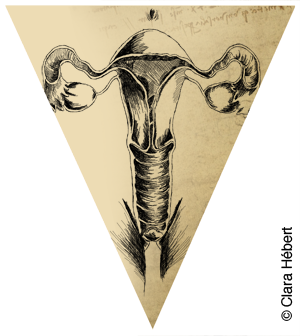

Et on peut compter sur Aristote et sa « philosophie naturelle » pour diffuser l’idée que « c’est l’homme qui engendre l’homme » et influencer l’histoire de l’anatomie et de la médecine. La femme est froide et humide, passive. Elle subit ses écoulements de sang et de lait tandis que l’homme, chaud et sec, contient dans son sperme la capacité d’engendrer un autre être.

Cette hiérarchie des fluides va déterminer la hiérarchie sociale. Aristote va plus loin et formule le postulat désastreux que retiendra Freud une vingtaine de siècles plus tard : « la femme est un être raté, un homme imparfait, une anomalie de la nature, une créature incomplète. »

MAIN MISE SUR LA PROCRÉATION… ET LA PLACE DES FEMMES !

Désormais, les hommes possèdent les connaissances et les moyens pour contrôler une partie des ressources naturelles. « Toutefois, les hommes ont beau clamer qu’ils sont les plus forts, s’ils veulent des fils, ils savent bien qu’ils sont assujettis au corps des femmes : leur descendance dépend de la matrice féminine. (…) La femme peut éventuellement porter l’enfant d’un autre et faire ainsi échec à la généalogie. La terreur absolue provoquée par cette perspective va exiger le recours à une surveillance étroite des femmes, assortie de la privation de toutes leurs libertés. Les voici dont interdites d’accès à l’espace public et, pour longtemps, confinées à la sphère privée », signale Olivia Gazalé.

Femmes, esclaves, animaux domestiques, tous sont destinés par nature à servir et à appartenir à un homme libre qui par nature est voué à commander. En conclusion, la philosophe ajoute :

« Puisque la femme est naturellement inférieure, infertile et passive, il est naturel qu’elle se mette au service du citoyen, qui est le seul être capable d’user de sa raison. La position d’infrahumanité qui lui est assignée est son habitat naturel, les soins maternels et ancillaires (le fait d’être au service des autres, ndlr) sa vocation naturelle. Sa servilité, comme celle des esclaves, est même une nécessité, puisqu’elle permet à l’homme libre de se délester du poids des contingences matérielles pour se consacrer à la contemplation exclusive des choses de l’esprit, seule voie d’accès au bonheur. Le concept de nature permet ainsi de fonder du même coup la domination masculine et la séparation entre espace public – masculin – et espace privé – féminin -, une bipolarisation de l’espace qui gouvernera les rapports de sexe pendant des siècles, en exigeant un contrôle toujours plus vigilant du corps des femmes. »

LE SAVOIR, C’EST PAS POUR LES FEMMES

Elles n’ont pas le droit à la citoyenneté. Pas le droit à la tribune. Il faut les empêcher d’avoir accès aux savoirs. La thèse essentialiste en est un outil formidable pour leur faire croire que là où les hommes sont dotés d’un sens inné du courage, de la domination, de l’esprit et de l’action, elles sont, elles, naturellement maternelles et maternantes, faites pour aider leur prochain avant elles-mêmes et pour soigner les malades et les mourant-e-s.

On reconnaitra là des caractéristiques encore bien implantées aujourd’hui dans nos sociétés modernes (le terme moderne prenant un sens tout à fait dérisoire). De plus, c’est leur nature qui les soumet aux émotions, les rendant faibles, irrationnelles, instables. Sans oublier que leur utérus est pensé comme étant mobile et ainsi que ses déplacements créent les symptômes de l’hystérie féminine. Merci Hippocrate (rappelons que c’est sur nom aujourd’hui encore que les médecins prêtent serment…).

Mais ces maudites femmes sont les descendantes de la pécheresse qui, lorsqu’elle était dans le jardin d’Eden, a croqué dans le fruit de la connaissance. Et toutes ne sont pas décidées à se plier aux diktats de ces preux chevaliers, vaillants guerriers ou élégants penseurs qui ont instauré de quoi dresser, mutiler et contrôler les femmes. Si elles ont un lien étroit avec la nature, elles vont l’explorer par elles-mêmes. Pour cela, elles seront des dizaines de milliers à être torturées et tuées dans toute l’Europe.

« En anéantissant parfois des familles entières, en faisant régner la terreur, en réprimant sans pitié certains comportements et certaines pratiques désormais considérées comme intolérables, les chasses aux sorcières ont contribué à façonner le monde qui est le nôtre. Si elles n’avaient pas eu lieu, nous vivrions probablement dans des sociétés très différentes. Elles nous en disent beaucoup sur les choix qui ont été faits, sur les voies qui ont été privilégiées et celles qui ont été condamnées. Pourtant, nous nous refusons à les regarder en face.

« En anéantissant parfois des familles entières, en faisant régner la terreur, en réprimant sans pitié certains comportements et certaines pratiques désormais considérées comme intolérables, les chasses aux sorcières ont contribué à façonner le monde qui est le nôtre. Si elles n’avaient pas eu lieu, nous vivrions probablement dans des sociétés très différentes. Elles nous en disent beaucoup sur les choix qui ont été faits, sur les voies qui ont été privilégiées et celles qui ont été condamnées. Pourtant, nous nous refusons à les regarder en face.

Même quand nous acceptons la réalité de cet épisode de l’histoire, nous trouvons des moyens de le tenir à distance. Ainsi, on fait souvent l’erreur de le situer au Moyen Âge, dépeint comme une époque reculée et obscurantiste avec laquelle nous n’aurions plus rien à voir, alors que les grandes chasses se sont déroulées à la Renaissance – elles ont commencé vers 1400 et pris de l’ampleur surtout à partir de 1560. Des exécutions ont encore eu lieu à la fin du XVIIIe siècle, comme celle d’Anna Göldi, décapitée à Glaris, en Suisse, en 1782. La sorcière, écrit Guy Bechtel, « fut une victime des Modernes et non des Anciens ». », souligne la journaliste Mona Chollet dans son essai Sorcières la puissance invaincue des femmes.

SUSPECTÉES DE SORCELLERIE

Accusées de pratiquer la magie, dénoncées pour avoir volé sur leur balai pour se rendre au sabbat, torturées pour leur faire avouer qu’elles avaient eu des relations sexuelles avec le diable, les arguments se multiplient au cours des procès. Souvent, elles sont suspectées parce qu’elles vivent en marge de la société.

Parce qu’elles sont célibataires. Parce qu’elles n’ont pas d’enfant. Elles brisent les « lois naturelles » et on les condamne à mort pour leurs pratiques surnaturelles. Ce qui a principalement inquiété, c’est que la plupart de ces femmes détenaient un savoir incroyablement utile.

Comme les hommes ont observé les animaux et les cultures, les sorcières ont appris de la nature. De la nature globale. Ce qui aujourd’hui s’apparente à la permaculture, elles l’ont observé, compris et intégré. Connaisseuses du végétal, du minéral, des éléments, elles ont par extension été des guérisseuses, des accoucheuses et des avorteuses.

Car elles n’ont pas oublié de se connaître elles-mêmes et de comprendre leurs cycles, permettant ainsi de s’approprier leurs corps et de le contrôler de manière naturelle. Trois siècles plus tard, on ne parle plus de chasse aux sorcières. Et pourtant…

« Les misogynes se montrent eux aussi, comme autrefois, obsédés par la figure de la sorcière. « Le féminisme encourage les femmes à quitter leurs maris, à tuer leurs enfants, à pratiquer la sorcellerie, à détruire le capitalisme et à devenir lesbiennes », tonnait déjà en 1992 le télévangéliste américain Pat Robertson dans une tirade restée célèbre. Dans la campagne présidentielle de 2016 aux Etats-Unis, la haine manifestée à l’égard de Hillary Clinton a dépassé de très loin les critiques, même les plus virulentes, que l’on pouvait légitimement lui adresser. La candidate démocrate a été associée au « Mal » et abondamment comparée à une sorcière, c’est-à-dire attaquée en tant que femme, et non en tant que dirigeante politique. »

La journaliste, mettant en parallèle les marginales d’hier et d’aujourd’hui (les sans maris, les sans enfants, décidément tout est toujours une histoire de femme – soi disant - incomplète…), interroge également sur les raisons et le contexte qui ont vu ressusciter la figure de la sorcière aux Etats-Unis principalement mais aussi en France, dans une approche d’empowerment chez des militant-e-s féministes et LGBTI.

Certes, des séries comme Charmed ou Buffy contre les vampires ont participé, à la fin des années 90, à réhabiliter l’image des sorcières fortes et puissantes, mais évidemment cela va plus loin :

« Avec son insistance sur la pensée positive et ses invitations à « découvrir sa déesse intérieure », la vogue de la sorcellerie forme aussi un sous-genre à part entière dans le vaste filon du développement personnel. Une mince ligne de crête sépare ce développement personnel – fortement mêlé de spiritualité – du féminisme et de l’empowerment politique, qui impliquent la critique des systèmes d’oppression ; mais, sur cette ligne de crête, il se passe des choses tout à fait dignes d’intérêt.

Peut-être aussi la catastrophe écologique, de plus en plus visible, a-t-elle diminué le prestige et le pouvoir d’intimidation de la société technicienne, levant les inhibitions à s’affirmer sorcière. Quand un système d’appréhension du monde qui se présente comme suprêmement rationnel aboutit à détruire le milieu vital de l’humanité, on peut être amené à remettre en question ce qu’on avait l’habitude de ranger dans les catégories du rationnel et de l’irrationnel. »

LE SEXOCIDE DES SORCIÈRES

Jeanne Burgart Goutal est professeure de philosophie dans un lycée. La réapparition du mouvement des sorcières en France, qu’elle estime en même temps que la COP 21, fin 2015, attise sa curiosité. Découvrant l’écoféminisme et son envergure internationale, elle décide de fouiller le sujet en profondeur.

Actuellement en année de disponibilité, elle animait le 8 avril dernier une conférence intitulée « Féminisme et écologie, même combat ? », à la faculté d’économie de Rennes, à l’occasion de la Semaine de l’environnement.

Pour elle, « ce n’est pas un hasard si le bucher et le sexocide des sorcières, comme le nomme Françoise d’Eaubonne dans son livre du même nom, coïncident avec le capitalisme patriarcal. Le système fonctionne sur l’exploitation des prolétaires mais aussi sur le travail gratuit des femmes, des colonies, de la nature, des enfants, etc. Toutes les exploitations cachées sont reliées entre elles. Marx critiquait le capitalisme pour ces conséquences sociales et politiques mais pas climatiques, vu l’époque.

Ce que les historiennes écoféministes mettent en évidence, c’est que ce sexocide des sorcières n’a pas lieu au Moyen Âge mais du 16eau 18esiècle, période clé de la naissance de la modernité et du capitalisme patriarcal. On mène alors une véritable campagne de terreur parmi les femmes d’Europe, notamment dans les villages, pour faire passer les transformations vers la science moderne et le capitalisme. La sorcière était le médecin du peuple, la guérisseuse, l’usage des plantes était une forme de savoir et de pouvoir, dont il fallait les débarrasser.

Tout comme leur pouvoir-savoir de sage-femme comme on peut le lire dans Sorcières, sages-femmes et infirmières : une histoire des femmes et de la médecine, écrit par Barbara Ehrenreich et Deirdre English. Elles connaissent les méthodes contraceptives et abortives, ce qui est très gênant dans cette époque où on cherche à accroitre la main d’œuvre. Le contrôle des femmes sur leur corps et leur reproduction devient très gênant. En les tuant, on tue un pouvoir féminin. On passe des sorcières (au féminin) aux médecins (au masculin). »

Les femmes vont perdre encore davantage de droits. L’avortement est criminalisé, l’accès à la propriété est interdit, l’accès à tous les métiers est nettement restreint. En parallèle, la vision du monde change et celle des sorcières appréhendant une connaissance intime de la nature comme un organisme vivant est balayée pour une vision plus mécanique, celle de rouages de matières inertes qui s’imbriquent selon les lois. La nature est désacralisée.

« On commence à la tuer au 17esiècle en la considérant comme une matière morte qui obéit à des lois. C’est la même période que l’arrivée de la science moderne et du capitalisme patriarcal. »

UN MOUVEMENT ALTERMONDIALISTE ?

En 1978, Françoise d’Eaubonne, militante féministe, co-fondatrice de Mouvement de Libération des Femmes et écrivaine, publie un livre intitulé Ecologie et féminisme, révolution ou mutation ?. Elle est la première en France à parler d’écoféminisme et dénonce une relation entre deux formes de domination : celles des hommes sur les femmes et celle des hommes sur la nature. Interrogée à ce propos, Gaëlle Rougier, conseillère municipale et co-présidente du groupe écologiste à Rennes, analyse :

« Même si cette approche peut paraître un peu binaire a priori, elle a le mérite de poser la question du point de vue des dominés. Bien-sûr hommes et femmes, nous sommes tous responsables de la dégradation de la planète. Mais l'accaparement des ressources dans le monde à des fins productivistes, l'exploitation humaine pour l'industrie capitaliste oppresse toujours en priorité les femmes. L'industrie la plus emblématique de l'oppression des femmes et parmi la plus polluante sur la planète est celle de l'industrie textile.

Le diktat de la mode qui réifie la femme ici est bâti sur l'exploitation d'autres femmes (et parfois d'enfants) là-bas. On constate aussi que les premières victimes du réchauffement climatique et des conflits et migrations qui s'ensuivent sont en premier lieu les femmes. Dans les pays en crise, elles sont les premières à perdre leur emploi, à être la proie de régimes hostiles, ou victimes de violences diverses. Et parmi les réfugiées, elles sont, avec les enfants, les plus vulnérables. Et ce ne sont que des exemples parmi d'autres. »

Elle poursuit :

« Je trouve que l'écoféminisme est très opérant pour penser le croisement des inégalités de genre et des inégalités Nord-Sud. D'ailleurs ce n'est pas pour rien que les écoféministes américaines se reconnaissent dans les luttes de Vandana Shiva. L'écoféminisme est très lié au mouvement altermondialiste, qui est lui-même constitutif de la pensée écologiste. »

RETOUR SUR L’HISTOIRE DE L’ÉCOFÉMINISME

Dans les années 70, le féminisme est en plein changement. Le progrès et l’essor du capitalisme doivent permettre aux femmes de se libérer. Désormais, elles sont citoyennes et peuvent travailler. Et en plus, Moulinex est là pour leur faciliter la tache. Ce qui consiste toujours à penser, malgré tout, qu’il revient aux femmes de s’occuper du foyer et des enfants.

« Finalement, on se rend compte que la modernisation ne met pas fin au patriarcat et n’aide pas l’égalité. C’est un contexte de désillusion face au progrès et les premiers effets du capitalisme sur l’environnement apparaissent. En France, un groupe féminisme et écologie se lance mais ça ne marche pas. Là où ça prend, c’est aux Etats-Unis et dans le monde anglo-saxon. », explique Jeanne Burgart Goutal lors de sa conférence.

En mars 1979, en Pennsylvanie, se produit une catastrophe nucléaire qui conduit un groupe de militantes féministes a organisé l’année suivante une conférence appelée « Women and Life on Earth », dans le Massachussets, qui réunit plusieurs centaines de femmes. En novembre 1980 est organisé un événement qui restera gravé dans l’histoire : la Women’s Pentagon Action.

Cette fois, ce sont des milliers de femmes qui devant le haut lieu du pouvoir militaire dansent, tissent, agitent des marionnettes, hurlent de colère, crient et jettent des sorts, habillées en sorcières. L’année suivante, elles seront deux fois plus. L’écoféminisme prend racine.

En Angleterre, les écoféministes installent le plus grand camp de toute l’histoire du mouvement en 1981. Elles luttent contre l’installation des missives nucléaires à Greenham Common.

« Ça dépasse la simple mobilisation. Le camp a duré 19 ans !!! C’est l’expérimentation de toute une base de vie, de tout un mode de vie. Il s’agit désormais d’incarner le mode de vie qu’on prône. Elles revendiquaient par des actions politiques mais aussi par l’art. Elles invitaient les militant-e-s féministes, écolos, anti-nucléaires autour de leurs actions et elles avaient recours à un imaginaire très fort. Elles s’habillaient en nounours, dansaient comme des sorcières, c’était incroyable. », précise Jeanne Burgart Goutal.

L’ADN du mouvement écoféministe repose sur la connexion du lien étroit et indissociable entre l’oppression des femmes et la destruction de la nature. Pourquoi ? « L’articulation de la destruction de la nature et de l’oppression des femmes ressemble à un ruban de Möbius : les femmes sont inférieures parce qu’elles font partie de la nature, et on peut maltraiter la nature parce qu’elle est féminine. », clarifie Emilie Hache, maitresse de conférence au département de philosophie à Paris et auteure de l’essai Ce à quoi nous tenons. Propositions pour une écologie pragmatique,lors d’un entretien avec le média Reporterre.

Pour elles, « pas de justice climatique sans justice de genre », « On ne peut pas décoloniser sans dépatriarcaliser » ou encore « Le féminisme est le véganisme ». L’écoféminisme se développe dans les années 80/90 avec une flopée de livres qui apparaissent sur le sujet mais aussi d’actions, dont toutes ne se revendiquent pas de ce mouvement-là.

En Inde, par exemple, le mouvement d’émancipation qui s’opère à travers la lutte des femmes contre la déforestation s’y apparentent fortement mais n’a pas tenu à étiqueter son combat. L’écoféminisme infuse dans diverses disciplines : la philosophie, la sociologie, la psychologie, l’histoire, la théologie la politique. Des autrices des quatre coins du monde s’expriment sur le sujet de manière individuelle ou collective, à l’instar de la célèbre Starhawk.

« Au milieu des années 90, on assiste à une sorte de disparition de l’écoféminisme. D’un côté, il est attaqué dans la sphère féministe comme étant trop spirituel, pas assez politique. D’un autre, il est ignoré par les écolos. Pendant 20 ans, il y a une quasi disparition de l’écoféminisme. Les autrices ont le cul entre deux chaises, certaines abandonnent l’étiquette. On sent une sorte de malaise jusqu’en 2015 environ. »

note la professeure de philosophie.

Ce n’est donc pas une histoire linéaire. Ni très mainstream. Le mouvement réapparait dans différents endroits de la planète. Comme en Indonésie par exemple avec les « ibu ibu » (« femmes », en indonésien) de Kendeng, en 2017. Les femmes luttent contre la construction d’une usine de ciment et pour protester, elles ont coulé du ciment sur leurs pieds et sont restées ainsi une semaine durant.

L’objectif : montrer dans leurs corps le lien entre elles et la nature. Si elles revendiquent leur écoféminisme, tout comme certaines militantes sud-américaines, le terme reste encore peu utilisé et confiné à l’Europe car « il ne sort pas trop de l’image blanche, intello… », précise Jeanne Burgart Goutal :

« Tous les mouvements pour la justice environnementale montrent que tout le monde n’est pas touché de la même manière par les dégradations climatiques et environnementales. De manière générale, ce sont les femmes les plus touchées. Parce que ce sont les femmes qui sont les plus pauvres. »

EN AVANT VERS L’ARRIÈRE ?

Comme on parle des féminismes, on pourrait parler des écoféminismes. En France, on remarque sur certains points, ce que Nadège Noisette qualifie d’incompréhension générationnelles :

« Ma mère n’a pas compris que je passe au lavable pour les protections hygiéniques. Pour sa génération, le jetable a été une manière de s’émanciper. Ce qui s’entend aussi. Mais ce ne sont pas des déchets valorisables et ce sont des produits néfastes. Le gouvernement aujourd’hui veut agir pour l’accès aux protections hygiéniques, il faut réfléchir en terme de produits lavables. Je comprends cette liberté du jetable, le fait de ne pas être tout le temps asservi au lavable mais il y a des limites sur notre santé et sur l’environnement.»

Pour sa collègue Gaëlle Rougier, l’écoféminisme a été caricaturé. Toute comme l’a été, et l’est encore, la pensée écologiste, « réduite à une simple pensée essentialiste et donc régressive. » C’est un argument souvent soulevé. Pourquoi s’enquiquiner à acheter des couches lavables et des serviettes lavables ? Ça utilise de l’eau et ça prend du temps.

Pourquoi courir à droite, à gauche, au marché, à la biocoop, au magasin sans emballages, etc. alors que tout est à portée de main chez Lidl ou Leclerc et que toutes les grandes surfaces développent des gammes bio ? En plus, il faudrait ensuite faire soi-même les purées et les compotes du bébé ? Ça prend du temps.

Pourquoi accoucher dans la douleur alors qu’on a inventé exprès la péridurale ? C’est de la folie ! Accoucher à domicile ? Quelle inconscience ! Aujourd’hui, les femmes qui font ce type de choix et les assume sont vues soit comme des WonderWomen, capables de tout faire en une journée sans une seule goutte de sueur sur le front, soit comme des traitresses à la cause qui vont réussir avec leurs conneries à nous faire revenir à l’époque des hommes de Cro-Magnon.

Souvent, ça cafouille par peur d’un retour à la thèse essentialiste qui nous ramènerait des siècles en arrière. « Lorsque j'ai lu Fausse route d'Elisabeth Badinter, j'ai eu un choc. Moi qui me revendiquais du féminisme, j'ai compris alors le décalage qui existait entre mes valeurs féministes et la façon dont je les articulais à mes convictions écolos et le féminisme dominant en France depuis les années 70. Dans son livre, elle fustigeait les couches lavables, l'allaitement, le non-recours systématique à la péridurale et d'autres choix de vie assez répandus chez les écologistes qu'elle semblait trouver très dangereux.

Elle parlait de régression historique... Quel était le problème de vouloir utiliser des couches lavables quand en même temps on revendiquait l'égalité des tâches domestiques entre hommes et femmes ? Ce qui est bien-sûr le cas des écologistes. Je retrouvais dans ces propos la méconnaissance totale des enjeux écologistes et le mépris de classe auquel se sont souvent affrontés et s'affrontent encore les écologistes, qu'on renvoie souvent à la bougie et aux pulls qui grattent... », commente la co-présidente du groupe écologiste de Rennes.

Elle parle d’une « pensée féministe très bourgeoise, le fait d’une élite. Et très ethnocentrée. L'écoféminisme en donnant la parole à des femmes d'autres continents laisse plus de place à la culture, à la spiritualité parfois et au corps aussi. Aujourd'hui le croisement des regards et la prise en compte de l'intersectorialité des inégalités de genre changent la donne.

L'intégration du point de vue des dominées aussi sur le plan social et historique, avec tout le travail de mémoire réalisé par les mouvements de femmes issues de l'immigration ou des féministes africaines, tout le travail de mémoire sur l'histoire de la colonisation, tout ça concoure à un décentrement de notre histoire française. En plus avec la montée de la conscience des enjeux environnementaux, tout concoure actuellement à l'émergence enfin d'un écoféminisme à la française. »

LA HIÉRARCHIE DES COBAYES

La question de la réappropriation de son corps est primordiale dans cette lutte. Ce qui n’est pas anodin puisque l’histoire nous a montré comment le paradigme s’est inversé lorsque les hommes ont compris la mécanique de la procréation et ont ainsi tout mis en place pour contrôler le corps des femmes.

Tout comme, ils contrôlent également le corps des animaux dans une pensée tout à fait spéciste, engendrée par ce même capitalisme patriarcal. La viande, c’est viril, c’est pas nous qui le disons, c’est la pub. En avril 2017, Elise Desaulniers, autrice, chercheuse et militante québécoise animait une conférence à l’université Rennes 2 – organisée par Sentience Rennes et le Collectif Rennais pour l’Egalité Animale - sur le lien étroit entre les mouvements féministes et animalistes, majoritairement composés de femmes. Sans surprise. Et pour cause…

Dans l’histoire de la gynécologie, Marion Sims - que l’on définit comme le père de la discipline – pratiquait au début du XIXe siècle des opérations sans anesthésie sur des esclaves noires, avant de les réaliser sur des femmes blanches, avec anesthésie. Tout ça, afin de trouver les techniques pour réparer les fistules.

Quelques années plus tard, les suffragettes dénoncent les vivisections effectuées sur des chiens. Aujourd’hui, on trouverait ça cruel, tandis que sur les rats ou les souris, les expériences ne nous font pas ciller. Les antispécistes défendent l’idée que peu importe l’espèce à laquelle appartient un animal, ce n’est pas à l’Homme de décider de la manière dont on doit le traiter.

En somme, les cobayes ne devraient pas être des animaux sous prétexte que l’on estime, à tort, qu’ils n’ont pas de conscience ou de sentiments. Pas besoin de préciser que les cobayes ne devraient pas être des femmes ou des enfants. Ni même des hommes, bien entendu. Les femmes, individus à part entière, doivent avoir le droit de disposer librement de leurs corps et surtout le droit de faire des choix sans être jugées irresponsables par le reste de la société.

Ainsi, comme le souligne Nadège Noisette, les femmes doivent pouvoir avoir le choix d’allaiter ou non, de s’épiler ou non, se maquiller ou non, se coiffer ou non, s’habiller comme elles le souhaitent, sans que la société ne les juge ou ne les rappelle à l’ordre. C’est là que jongler entre les convictions écologistes et féministes devient périlleux.

« Il faut trouver un équilibre dans lequel on se sent bien. Entre l’image sociale et les convictions, les femmes, et les hommes aussi, sont pris entre les deux. On le voit bien dans les questions de l’apparence. Si on regarde par exemple, les élus en politique, les écolos font « moins attention » que leurs collègues socialistes ou d’autres partis, dans le sens où on considère que chacun est libre de s’habiller comme il le veut et n’est pas obligé de porter la tenue qui s’apparente à sa fonction.

J’ai aussi l’exemple de mon fils. Dans son collège, lors des premières marches pour le climat, ont été organisées des journées d’informations et d’échanges. Mon fils, et d’autres, ont dit qu’ils s’habillaient avec des vêtements d’occasion. La réaction de la prof, à chaud, a été de dire qu’on n’est pas obligés de s’habiller comme des ploucs pour sauver l’environnement. Après, elle s’est reprise mais il y a encore là cette image dure à déconstruire, car outre la question de l’apparence, il y a le rapport à la pauvreté… », précise l’élue aux Approvisionnements.

LA CONSOMMATION À OUTRANCE DANS LE VISEUR

À l’instar des nymphes au moment de la distribution des rôles au sein de l’Olympe, les femmes ont été reléguées au fil de l’Histoire à des postes subalternes. Pour qu’elles puissent honorer les tâches qui les incombent de par leur supposée et prétendue nature. L’éducation des enfants est au centre de cet ordre naturel.

Il n’est donc pas surprenant que ce soit par les femmes, majoritairement, que s’effectue la transition écologique du quotidien : encore chargées des courses, des tâches ménagères et de tout ce qui concerne l’alimentation, elles sont les premières à se préoccuper des produits que l’on mange, des substances que l’on trouve dans les couches jetables, dans les protections hygiéniques, les conditions et matériaux de fabrication des vêtements, etc.

Par extension, ce sont elles qui développent en premier une sensibilité aigue pour le recyclage et le développement durable. Pour la simple et bonne raison que la répartition des rôles est encore très inégalitaire. Là encore, ce schéma n’a pas échappé au capitalisme patriarcal, qui use et abuse du pinkwashing et du greenwashing pour duper les consommatrices-teurs.

« Le changement de comportement passe par le changement des modes de consommation. Le capitalisme tel qu’il est aujourd’hui s’inscrit dans un schéma à sens unique. Ça ne peut pas fonctionner pour la planète. On a besoin d’une économie circulaire. À nous, consommateurs, de faire bouger les lignes. Acheter sans emballages, en circuits courts, acheter des produits de seconde main, etc. »

souligne Nadège Noisette qui est arrivée à l’écologie en devenant maman, comme de nombreuses femmes dont le déclic s’opère à ce même moment :

« On habitait à l’époque en région parisienne et on avait envie de vivre plus proches de la nature et de la mer, on a donc choisi Rennes. En arrivant, je me suis rapprochée d’associations liées à la culture bretonne et d’associations environnementales. La graine a germé.

En parallèle, j’étais ingénieure chez France Télécom et en 2008, lors de la vague des harcèlements moraux dont j’ai été victime, j’ai profité du mouvement pour changer de métier. J’ai eu la chance d’être embauchée à l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie, ndlr)et de pouvoir être plus en phase avec mes valeurs. L’envie d’un engagement politique a découlé de tout ça et j’ai intégré le parti écolo en 2012 sans me poser la question du parti.

Pour moi, l’écologie, c’est pas juste les petits oiseaux et le développement durable, c’est aussi le pacifisme, la défense de la diversité culturelle, la justice sociale et le féminisme. En tant qu’ingénieure, j’ai du défendre ma place dans un monde masculin. La question de l’égalité était une évidence pour moi et c’est intégré dans l’écologie. »

L’ÉCOLOGIE ET LE FÉMINISME, C’EST QUOI ?

« Un art de vivre en cohérence avec la nature et les êtres humains, dans le respect de soi et de chacun », pour Nadège Noisette, « un projet de société, voire de civilisation globale qui place l’humain au centre de son système de pensée et d’action, en articulation avec leur environnement »,pour Gaëlle Rougier.

Pas besoin de lire entre les lignes pour saisir, dans la vision de l’écologie, son lien avec le féminisme, outil pour « vivre en harmonie et que tout le monde trouve sa place dans la société », pour la première, « philosophie de combat pour l’égalité pleine et entière entre les femmes et les hommes », pour la seconde, qui ajoute :

« C’est une lutte collective qui doit être toujours renouvelée et qui trouve diverses expressions. Il vaut mieux parler de féminismes au pluriel, en fonction des courants et des époques. » Mais peut-on être féministe sans être écolo et écolo sans être féministe ?

« Je crois que oui, on peut être féministe sans être écolo. Nos mères, c’est ce qu’elles étaient quelque part. Leur émancipation ne passait pas par la protection de la nature. Par contre, écolo sans être féministe, j’aurais tendance à dire que non. Si l’idée est l’harmonie et le respect, les femmes doivent forcément avoir leur place à part entière. Pour moi, c’est indissociable.

Et le mouvement écologiste développe des facilités dans son organisation politique pour que les femmes aient leur place. Ce n’est pas un hasard si l’affaire Baupin a été mis au grand jour dans la presse. Le passage à la déclaration publique, ce n’est pas un hasard que ce soit passé par le mouvement écologiste.

Si les violences ont lieu partout, dans tous les milieux, y compris les partis de gauche, les syndicats, etc., ces femmes se sont senties soutenues parce que ces questions sont mises en réflexion au sein du parti. Et ce n’est pas un hasard non plus que la question de l’accès aux protections hygiéniques à l’université soit partie de Sandrine Rousseau (ancienne porte-parole d’Europe Ecologie Les Verts, ndlr). », répond Nadège.

Même discours du côté de Gaëlle :

« L'écologie est une lutte également mais c'est aussi des solutions concrètes aux défis démocratiques, sociaux, économiques et environnementaux. Là où le féminisme émancipe dans la lutte, l'écologie est un projet qui doit être capable de fédérer et de créer de la solidarité (homme/femme, Nord/sud, Villes/territoires ruraux) et qui proposent un projet politique concret en ce sens. »

RÉAPPROPRIATION, RÉHABILITATION, RÉINVENTION

L’écoféminisme n’est pas simplement l’alliance des deux luttes à l’état pur. Comme le souligne Jeanne Burgart Goutal, on peut être féministe et écologiste, sans être écoféministe. La co-présidente du groupe écologiste de Rennes analyse ainsi :

« L'écoféminisme est à la croisée car c’est aussi un projet politique de réenchantement du monde. L'écoféminisme est une proposition de réinvention des rapports entre humains, homme et femme et là où le féminisme matérialiste ne cherche que l'égalité matérielle, l'écoféminisme réintroduit la notion de réhabilitation du féminin, non pas comme une notion essentialiste mais comme un construit social différent et à cultiver. Elle permet donc bien-sûr aux femmes de revendiquer une singularité positive et donc de s'émanciper des modèles masculins. »

Dans l’histoire de l’écoféminisme, Emilie Hache explique que le postulat de départ, outre la dénonciation d’une double oppression, est une réflexion critique de l’idée de nature telle qu’elle a été élaborée dans la modernité et une réflexion critique également de la manière de concevoir la féminité à cette même période :

« Mais, pour ces femmes, il ne s’agissait que d’une étape. Elles ont proposé ensuite de se réapproprier aussi bien l’idée de nature que ce qui relève de la féminité. Ce geste de réappropriation/réhabilitation/réinvention peut se traduire par reclaim, qui est le concept majeur des écoféministes.

Par exemple, en renouant avec une nature vivante, que certaines considèrent comme sacrée. Une grande partie des écoféministes sont engagées dans la permaculture, réarticulant les humains à leur milieu, sortant du dualisme nature/culture en s’appuyant sur l’intelligence du vivant. Elles souhaitent revaloriser ce qui a été dévalorisé, aussi bien les corps que les compétences intellectuelles ou émotionnelles des femmes, retrouver de l’estime de soi, de la confiance en soi, etc. Il y a des textes incroyables qui décrivent des rituels, des groupes de parole dans lesquels cette reconquête est recherchée collectivement.

Cela n’a pas été compris par une grande partie des féministes de l’époque, notamment par les féministes matérialistes françaises, qui ont accusé l’écoféminisme d’essentialisme (c’est-à-dire l’idée qu’il existerait une nature féminine par essence – et de même une nature masculine en soi). »

LA PUISSANCE DU FÉMININ

Les écoféministes dérangent parce qu’elles bousculent l’ordre établi, montrant qu’il ne s’agit pas là d’une nature mais d’une construction sociale basée sur le patriarcat et le capitalisme. L’instinct maternel, l’alerte de l’horloge biologique, la résistance à la charge mentale et autres inventions pseudos basées sur des arguments scientifiques ne sont pas si naturelles que ça et les militantes croient davantage en la connaissance des éléments et l’appropriation de son corps comme on l’entend pour tendre à nouveau vers notre puissance qu’elle soit féminine et/ou masculine.

Dans l’idée de revalorisation de ce qui a été dévalorisé chez les femmes, Audrey Guillemaud, formatrice en physiologie du cycle et approches symptothermiques, installée à Rennes œuvre pour une « féminité consciente et épanouie », comme indique le sous-titre de son livre Cycle féminin et contraceptions naturelles, paru en avril dernier.

En parallèle d’éléments personnels, elle a constaté au cours de sa carrière professionnelle, lorsqu’elle était chargée de prévention santé, que les femmes étaient souvent mal informées, voire ignorantes, puisque les questions de contraception et de prévention santé ne sont pas traitées en amont mais dans les situations d’urgence. Connaître son cycle constitue pourtant un élément de base pour les jeunes filles et les femmes en général.

« C’est une dépossession dont je me suis rendue compte. Le corps féminin est toujours traité en tant qu’objet, avant qu’on ne donne des informations. On a fait du corps un objet sur lequel la femme n’a pas son mot à dire. Elle n’a pas le choix. Il faut faire face à l’intimité, la femme peut se comprendre. Le mécanisme est noble. »

explique-t-elle.

Pour elle, on manque de notion d’empowerment purement féminin. Dans les années 70, des militantes féministes prônaient déjà la découverte du corps et du sexe féminin par les femmes. En apprenant à observer et à toucher son pubis, sa vulve, ses lèvres, son clitoris, son vagin et son col de l’utérus. En apprenant à palper ses seins.

« On savait aussi repérer et écouter notre cycle avec les courbes de température, la glaire cervicale, la texture, etc. À quel point les femmes qui savent sont des femmes dangereuses ? Quand on détenait le savoir, on détenait le pouvoir. On évolue aujourd’hui, même au niveau des hommes. Il y a 10 ans, ce n’était pas acquis du tout. Mais la question reste : comment oser être autonomes ? », pointe Audrey Guillemaud, qui soulève alors le tabou autour des menstruations, souvent maintenu par la transmission de peurs ancestrales.

« Les moyens de contraception, l’IVG, les règles… c’est en ne diffusant pas l’information qu’on créé la peur. Quand il y a de la connaissance, on recrée de l’histoire personnelle de la femme. Pouvoir dire que l’on est capable, confiante, pour être bienveillante aussi avec les autres. »

Dans son ouvrage, elle établit un lien entre les différentes phases du cycle et les saisons de la nature. La période des règles serait comme l’hiver durant lequel la plante est sous terre, en veille énergétique. C’est un moment plus propice au repli et à la concentration intérieure. Puis vient le printemps, saison de la renaissance. La plante sort de terre, pousse en feuilles puis en fleurs. L’ovulation serait donc l’été, moment où la fleur devient un fruit, l’appel à produire quelque chose est moins intense. Le fruit enfin libéré, l’automne s’installe, privilégiant le recentrement avant la nouvelle phase d’épuration de l’hiver.

« C’est l’alternance des temps qui permet de faire maturer des projets. Le rythme que la femme a en elle est le rythme de l’univers. Le cycle lunaire, les quatre saisons, etc. c’est le cycle du vivant. Aujourd’hui, on a peur d’écouter notre cycle parce qu’en entreprise, le rythme, c’est plutôt une route bien droite que quelque chose de nuancé, avec cette alternance des temps. Le féminin n’est pas négligeable, le féminin n’est pas hors norme. Car la norme, ce n’est pas l’homme.

La femme est un individu à part entière. L’empowerment féminin est un féminin entier. La femme peut l’utiliser à sa discrétion, pour connaître son cycle, écouter son corps, etc. et peut l’utiliser au sein d’un couple connecté. Parce que la fertilité n’est pas une valeur féminine. C’est le couple qui est fertile. Tout comme la terre peut rester sans graine pendant longtemps… Il nous faut nous libérer de tout ce qui a été intégré malgré nous et se mettre à bien penser que les deux personnes du couple hétéro sont responsables. Il ne faut pas déléguer la fertilité et la contraception à une seule personne. », précise-t-elle.

VIOLENCE DE LA VIRILITÉ

Pour cela, il est nécessaire que les femmes se réapproprient leur corps, se réapproprient leur cycle, se réapproprient leurs capacités intellectuelles, et se réapproprient leur sexe. Tout ce qui leur a été enlevé à force de construire et de transmettre un monde misogyne dans lequel règnent le sacre de la maternité et la culture du viol. Non Donald, on ne prend pas les femmes par la chatte.

À force de renier son rapport à l’animalité, l’homme en a pourtant cultivé les traits jusqu’à l’inscrire dans l’histoire de l’humanité en 2017 sous le hashtag Balance Ton Porc qui provoque un tollé chez les antispécistes qui y voient là une insulte pour l’animal (tandis que personne ne s’insurge que « Paté d’cochonne » soit en accès libre dans les rayons du supermarché ou du caviste, comme le note Nadège Noisette, choquée par la découverte non seulement du nom du pâté mais également du dessin d’une cochonne en bikini…).

La virilité doit sérieusement être déconstruite. Pour le bien de tous les êtres vivants. Une étude américaine, réalisée en 2018, a montré que la plupart des hommes n’étaient pas à l’aise pour aller faire les courses avec un sac réutilisable, confiant ce comportement à la gent féminine.

Les chercheurs de l’étude ont réalisé un expérience auprès de plusieurs hommes : d’un côté, ils leur ont donné une carte cadeau, rose et fleurie, de l’autre, un carte cadeau neutre. Avec, ils pouvaient choisir entre trois produits plus ou moins écolos. Sans surprise, malheureusement, les hommes possédant la carte cadeau rose, considérée comme efféminée, ont préféré acheter les produits les moins écolos.

Une forme de compensation ? L’écologie serait donc bel et bien, dans les mentalités, une affaire de femmes. L’étude conclut : « En plus de la production de déchets, du gaspillage de l’eau ou de la trop grande consommation d’électricité, le sentiment donné aux hommes d’être trop féminins pourrait être une source de dégâts pour l’environnement. »

De mieux en mieux ! « Ce n’est pas un hasard si les premiers hypers s’appelaient Mammouth. Moi, mon père disait : Je vais chez Mammouth, je voyais un Cro Magnon. », ironise Tanguy Pastureau dans sa chronique du 9 janvier 2018, sur France Inter :

« Enfin, une des expériences menées montre que plus un logo est viril, plus les hommes donnent, une association écolo ayant pour logo un loup hurlant a reçu 3 fois plus d’argent qu’une autre avec comme logo un arbre, donc pour sauver la faune. Il faut juste que le WWF prenne pour logo leur panda mais en érection en train de mater le Canal Football Club et 100% des hommes font un don. On est sauvés. La virilité, c’est le truc le plus bête du monde. Vive les femmes. »

C’est tragique d’en arriver là. Tragique que l’écologie n’intéresse pas les hommes parce que ce serait soi disant pour les femmes. Tragique que les femmes redoutent une vraie transition écologique par peur de ressembler à la femme écolo pas coiffée, sans maquillage, des poils partout sur les jambes, les aisselles, le pubis n’en parlons pas (d’ailleurs, on parle de forêt vierge ou de buisson mal taillé dans ces cas-là…), qui s’installe en plein milieu du Larzac et grimpe aux arbres pour protester dès qu’elle a un pet de travers (ou ses règles, certainement).

La pression sociale et patriarcale est redoutable, et cela même face à une catastrophe annoncée qui a déjà bien commencé. Pour une question d’image, de virilité, de stéréotype écolo, on préfère laisser crever les femmes et la planète. Une fois le joujou Terre-miné, il n’y en aura plus d’autres…

L’ESPOIR, DANS LA JEUNESSE

La révolution écologique sera féministe ou ne sera pas. La jeunesse s’engage pour le climat. L’Europe s’émerveille devant la force et la conviction de Greta Thunberg, militante suédoise de 16 ans qui a plusieurs fois mis tout le monde sur le cul par la force de ses discours engagés et matures.

Le 8 mars, elle n’hésitait pas à déclarer que le féminisme est crucial et embarquait la jeunesse dans un mouvement collectif qui affirme haut et fort le lien entre les droits des femmes et la préservation de l’environnement, à travers le génialissime slogan : « La planète, ma chatte, protégeons les zones humides ».

On ne peut pourtant s’empêcher de penser que là aussi tout est une question de cycle. La nouvelle génération prend le combat à bras le corps mais son visage médiatique reste celui de la jeune femme. Aussi combattive soit-elle, le capitalisme patriarcal manipule et broie sans difficulté et peut toujours compter sur les différents gouvernements pour le protéger et le choyer, en sous marin.

Début juin, un article publié sur le site du magazine Usbek et Rica, signale que « malgré les alertes, la production mondiale de plastique reste en hausse. », principalement à cause des Etats-Unis et de l’Asie mais ailleurs, même si la production recule, le taux de recyclage reste bas et la France s’affiche comme une mauvaise élève avec un taux de recyclage à 22% (la moyenne en Europe étant à 31%).

La vigilance n’est plus de mise, il faut désormais exiger de nos gouvernements qu’ils prennent les mesures nécessaires. Expérimenter la gratuité des protections hygiéniques dans des lieux collectifs, soit. Mais c’est là le minimum. Il serait de bon ton qu’en parallèle, le glyphosate soit interdit. Pour nos cultures et nos culottes (et surtout, nos vagins).

Santé publique, respect des femmes, enjeux sociaux, catastrophe environnementale… compliqué de penser l’avenir en des termes radieux tant que tout le monde ne s’y mettra pas réellement.

« Plusieurs fois j’ai entendu, au cours de mon mandat, des hommes me dire que l’écologie, c’est obligé, on va y aller et ça va passer par les femmes. Forcément, on a l’image de celle qui nourrit, celle qui soigne, etc. Alors, souvent, c’était dit comme un compliment mais n’empêche que je n’ai jamais réussi à le prendre comme ça. On est 50% de la population mondiale. Faut que tout le monde y aille. Faut arrêter avec cette décharge de la responsabilité. »

s’indigne Nadège Noisette.

La vague verte des Européennes portera-t-elle ses fruits ? Là encore c’est pareil. Face à des mentalités réticentes et des lobbys puissants, la tâche est compliquée. Rien ne sert de croiser les doigts et de prier Dame Nature en espérant sa clémence, on relève ses manches et on croque dans la pomme, tou-te-s ensemble, une bonne fois pour toute et on le recrache ce putain de ver.

« En anéantissant parfois des familles entières, en faisant régner la terreur, en réprimant sans pitié certains comportements et certaines pratiques désormais considérées comme intolérables, les chasses aux sorcières ont contribué à façonner le monde qui est le nôtre. Si elles n’avaient pas eu lieu, nous vivrions probablement dans des sociétés très différentes. Elles nous en disent beaucoup sur les choix qui ont été faits, sur les voies qui ont été privilégiées et celles qui ont été condamnées. Pourtant, nous nous refusons à les regarder en face.

« En anéantissant parfois des familles entières, en faisant régner la terreur, en réprimant sans pitié certains comportements et certaines pratiques désormais considérées comme intolérables, les chasses aux sorcières ont contribué à façonner le monde qui est le nôtre. Si elles n’avaient pas eu lieu, nous vivrions probablement dans des sociétés très différentes. Elles nous en disent beaucoup sur les choix qui ont été faits, sur les voies qui ont été privilégiées et celles qui ont été condamnées. Pourtant, nous nous refusons à les regarder en face.

Pour elle, il faut « qu’en tant que femmes on s’affirme, on demande des informations face aux professionnel-le-s, qu’on apprenne et qu’on ose dire non, que l’on refuse leur façon de faire quand ça nous va pas, qu’on les oblige à nous respecter. Certaines personnes concernées le font déjà et ce sont elles qui font bouger les choses. Il est important de mieux connaître notre corps pour être plus sereines et vivre tout ça de manière moins passive, comme par exemple je pense à l’accouchement, où on ne nous dit pas qu’on peut bouger même une fois qu’on a eu la péridurale mais c’est possible ! Il faut retrouver ou gagner en confiance pour oser dire les choses et affirmer nos choix. Si on ne dit rien, le protocole médical sera suivi, point. Quand le corps médical voit arriver une femme bien décidée, il laisse faire et vient en soutien. »

Pour elle, il faut « qu’en tant que femmes on s’affirme, on demande des informations face aux professionnel-le-s, qu’on apprenne et qu’on ose dire non, que l’on refuse leur façon de faire quand ça nous va pas, qu’on les oblige à nous respecter. Certaines personnes concernées le font déjà et ce sont elles qui font bouger les choses. Il est important de mieux connaître notre corps pour être plus sereines et vivre tout ça de manière moins passive, comme par exemple je pense à l’accouchement, où on ne nous dit pas qu’on peut bouger même une fois qu’on a eu la péridurale mais c’est possible ! Il faut retrouver ou gagner en confiance pour oser dire les choses et affirmer nos choix. Si on ne dit rien, le protocole médical sera suivi, point. Quand le corps médical voit arriver une femme bien décidée, il laisse faire et vient en soutien. »  Lucie Cavey anime régulièrement chez O’nidou des séances Happy Moon durant lesquelles le cycle est spécifiquement le sujet (la prochaine aura lieu le 5 avril, de 19h30 à 21h30), et tous les jeudis midis, un cours de yoga doux à destination des femmes :

Lucie Cavey anime régulièrement chez O’nidou des séances Happy Moon durant lesquelles le cycle est spécifiquement le sujet (la prochaine aura lieu le 5 avril, de 19h30 à 21h30), et tous les jeudis midis, un cours de yoga doux à destination des femmes :

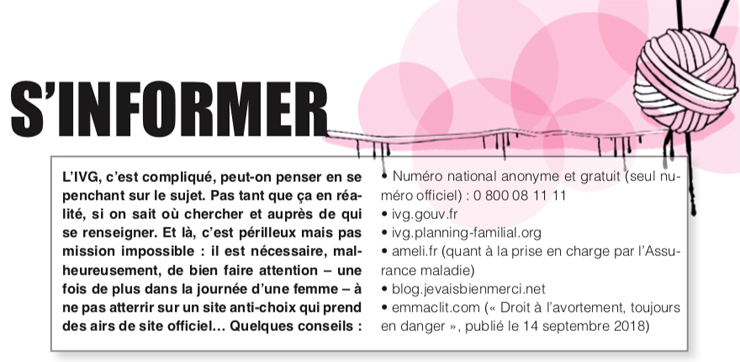

L’été 71 voit naitre le mouvement Choisir. Pour l’éducation sexuelle et la contraception, pour l’abrogation de la loi de 1920 (qui définit l’avortement comme un crime et assimile la contraception à l’avortement) et pour la gratuité de la défense des femmes poursuivies en justice.

L’été 71 voit naitre le mouvement Choisir. Pour l’éducation sexuelle et la contraception, pour l’abrogation de la loi de 1920 (qui définit l’avortement comme un crime et assimile la contraception à l’avortement) et pour la gratuité de la défense des femmes poursuivies en justice. Et ce droit, aussi incomplet soit-il, est sans cesse mis à mal, bousculé. Comme ce fut le cas en Espagne en 2014 lorsque le gouvernement de Mariano Rajoy essayait de le supprimer alors qu’il avait été conquis 4 ans auparavant. Un projet abandonné à la suite des nombreuses et massives mobilisations s’indignant d’un tel retour en arrière.

Et ce droit, aussi incomplet soit-il, est sans cesse mis à mal, bousculé. Comme ce fut le cas en Espagne en 2014 lorsque le gouvernement de Mariano Rajoy essayait de le supprimer alors qu’il avait été conquis 4 ans auparavant. Un projet abandonné à la suite des nombreuses et massives mobilisations s’indignant d’un tel retour en arrière.

Les militant-e-s se réunissent. Les passant-e-s s’approchent. Et au milieu, deux femmes âgées d’environ 70-80 ans lisent les pancartes et échangent à ce propos. « « Plutôt jouir que se reproduire, laissez-nous choisir ! » Oui ! Et on peut jouir ET se reproduire ! », dit la première à son amie qui lui répond : « Et surtout, on peut se reproduire quand on veut ! ». Ce à quoi la première lui rétorque, hilare : « Bah oui, parce que jouir, c’est quand on peut ! » La discussion est réjouissante.

Les militant-e-s se réunissent. Les passant-e-s s’approchent. Et au milieu, deux femmes âgées d’environ 70-80 ans lisent les pancartes et échangent à ce propos. « « Plutôt jouir que se reproduire, laissez-nous choisir ! » Oui ! Et on peut jouir ET se reproduire ! », dit la première à son amie qui lui répond : « Et surtout, on peut se reproduire quand on veut ! ». Ce à quoi la première lui rétorque, hilare : « Bah oui, parce que jouir, c’est quand on peut ! » La discussion est réjouissante.

L’intervention du groupe féministe de Fougères, et leur détermination à ne rien lâcher, a permis d’obtenir plusieurs points capitaux pour les femmes souhaitant avorter : que le protocole soit clairement signifié sur le site et expliqué aux femmes tout comme la démarche à suivre pour se rendre à Rennes, qu’un nouvel échographe s’installe à Fougères afin d’accéder à la datation de la grossesse (nécessaire ensuite aux démarches), que les mineures qui en font la demande puissent bénéficier d’un transport jusqu’à Rennes payé par l’hôpital.

L’intervention du groupe féministe de Fougères, et leur détermination à ne rien lâcher, a permis d’obtenir plusieurs points capitaux pour les femmes souhaitant avorter : que le protocole soit clairement signifié sur le site et expliqué aux femmes tout comme la démarche à suivre pour se rendre à Rennes, qu’un nouvel échographe s’installe à Fougères afin d’accéder à la datation de la grossesse (nécessaire ensuite aux démarches), que les mineures qui en font la demande puissent bénéficier d’un transport jusqu’à Rennes payé par l’hôpital.

Ce que relate l’artiste-chercheuse brésilienne, installée à Rennes depuis plusieurs années, Lis Peronti dans son mémoire Sangre pour les vautours, a été vécu par à peu près toutes les femmes en France ou par des copines. Pas forcément jusqu’au point que ça goutte sur la chaise mais la peur de la tache. Souvent accompagnée de la peur de l’odeur. Une double honte qui révèle sérieusement un tabou et un manque d’informations sur le sujet auprès des jeunes femmes, certes, mais plus globalement de l’ensemble de la population.

Ce que relate l’artiste-chercheuse brésilienne, installée à Rennes depuis plusieurs années, Lis Peronti dans son mémoire Sangre pour les vautours, a été vécu par à peu près toutes les femmes en France ou par des copines. Pas forcément jusqu’au point que ça goutte sur la chaise mais la peur de la tache. Souvent accompagnée de la peur de l’odeur. Une double honte qui révèle sérieusement un tabou et un manque d’informations sur le sujet auprès des jeunes femmes, certes, mais plus globalement de l’ensemble de la population. « Moi, j’ai pas mal au ventre mais qu’est-ce que je chiale ! À ce moment-là, j’ai les seins fermes et le ventre plat, c’est clair que chaque nana est différente ! Je deviens hyper émotive et je crois en fait qu’avant les règles les points qui nous caractérisent sont exagérés. Mais physiquement, je ne suis pas touchée par ça. Plus jeune, j’ai vu ma pote devoir s’allonger, tellement elle avait mal. Elle me disait que c’était parce qu’elle avait ses règles, je ne comprenais pas. », commente Anne, 37 ans, réglée depuis ses 15 ans.

« Moi, j’ai pas mal au ventre mais qu’est-ce que je chiale ! À ce moment-là, j’ai les seins fermes et le ventre plat, c’est clair que chaque nana est différente ! Je deviens hyper émotive et je crois en fait qu’avant les règles les points qui nous caractérisent sont exagérés. Mais physiquement, je ne suis pas touchée par ça. Plus jeune, j’ai vu ma pote devoir s’allonger, tellement elle avait mal. Elle me disait que c’était parce qu’elle avait ses règles, je ne comprenais pas. », commente Anne, 37 ans, réglée depuis ses 15 ans. « Je suis passée à la Moon Cup, j’adore. On est en lien avec le liquide, le sang. Ça change le rapport. », explique Lis. Parce que sa démarche artistique, dans le cadre de son mémoire, est partie de là. En voyant une image de ce sang qui ne coagule pas, qui tombe dans les toilettes en un seul bloc avant de se disloquer et d’effectuer une chorégraphie hypnotisante. La cup s’insère dans le vagin pliée en deux et vient se poser contre les parois vaginales, récupérant ainsi le sang qui s’écoulent dedans.

« Je suis passée à la Moon Cup, j’adore. On est en lien avec le liquide, le sang. Ça change le rapport. », explique Lis. Parce que sa démarche artistique, dans le cadre de son mémoire, est partie de là. En voyant une image de ce sang qui ne coagule pas, qui tombe dans les toilettes en un seul bloc avant de se disloquer et d’effectuer une chorégraphie hypnotisante. La cup s’insère dans le vagin pliée en deux et vient se poser contre les parois vaginales, récupérant ainsi le sang qui s’écoulent dedans. Si le débat autour du congé menstruel divise l’opinion, il a au moins l’avantage de mettre en lumière que le syndrome prémenstruel et les règles peuvent être des étapes énergivores et éprouvantes pour certaines femmes. Qui n’ont pas à s’excuser ou à se considérer comme « la preuve que les femmes sont plus faibles que les hommes ».

Si le débat autour du congé menstruel divise l’opinion, il a au moins l’avantage de mettre en lumière que le syndrome prémenstruel et les règles peuvent être des étapes énergivores et éprouvantes pour certaines femmes. Qui n’ont pas à s’excuser ou à se considérer comme « la preuve que les femmes sont plus faibles que les hommes ».

Pourtant, à l’aube des années 1950 survient sur la scène de l’obstétrique « l’accouchement sans douleur », une méthode visant à allier respiration et contractions, avant que ne soit créée l’anesthésie péridurale - controversée dans les années 80 car elle serait alors trop dosée, ne laissant pas la possibilité aux femmes de ressentir le processus. En 2010, 77% des accouchements ont été effectués sous péridurale, selon la Direction de la recherche, de l’évaluation et de la statistique.

Pourtant, à l’aube des années 1950 survient sur la scène de l’obstétrique « l’accouchement sans douleur », une méthode visant à allier respiration et contractions, avant que ne soit créée l’anesthésie péridurale - controversée dans les années 80 car elle serait alors trop dosée, ne laissant pas la possibilité aux femmes de ressentir le processus. En 2010, 77% des accouchements ont été effectués sous péridurale, selon la Direction de la recherche, de l’évaluation et de la statistique. Malgré de nombreux témoignages concordant vers le constat de réelles violences obstétricales, le Ciane nuance : les violences volontaires seraient extrêmement rares. Les cas révélés relèvent davantage d’une violence dite ordinaire, qu’il est important de porter à la connaissance du grand public, via les réseaux sociaux et la presse, pour une prise de conscience générale.

Malgré de nombreux témoignages concordant vers le constat de réelles violences obstétricales, le Ciane nuance : les violences volontaires seraient extrêmement rares. Les cas révélés relèvent davantage d’une violence dite ordinaire, qu’il est important de porter à la connaissance du grand public, via les réseaux sociaux et la presse, pour une prise de conscience générale. Multiplier les interlocuteurs/trices augmente souvent les risques de perte des informations et donc d’erreur. « On n’est pas rationnel dans le système de soin, dans l’organisation du parcours. Et les pros sont épuisé-e-s. Il faut maintenant penser à répartir l’organisation des soins, rationnaliser les coûts et répartir les moyens. », poursuit-elle.

Multiplier les interlocuteurs/trices augmente souvent les risques de perte des informations et donc d’erreur. « On n’est pas rationnel dans le système de soin, dans l’organisation du parcours. Et les pros sont épuisé-e-s. Il faut maintenant penser à répartir l’organisation des soins, rationnaliser les coûts et répartir les moyens. », poursuit-elle.

Dans la salle, environ 12 danseuses/seurs sont allongé-e-s sur le dos, sur un tapis de sol, un plaid sur les jambes pour la plupart. La voix de Nathalie Schulmann, danseuse contemporaine, professeure de danse et analyste du corps dans les mouvements dansés, les guide pour les inviter à s’intéresser au poids de la tête se déposant sur le ballon placé à l’arrière de leur crâne. Mais aussi à s’aider de leur respiration et de la sonorisation du souffle.

Dans la salle, environ 12 danseuses/seurs sont allongé-e-s sur le dos, sur un tapis de sol, un plaid sur les jambes pour la plupart. La voix de Nathalie Schulmann, danseuse contemporaine, professeure de danse et analyste du corps dans les mouvements dansés, les guide pour les inviter à s’intéresser au poids de la tête se déposant sur le ballon placé à l’arrière de leur crâne. Mais aussi à s’aider de leur respiration et de la sonorisation du souffle. Pour elle, prendre soin est un acte fort aujourd’hui. Car cela n’est pas dans la culture des professionnel-le-s de la danse. « Le danseur prend soin de son corps quand il est cassé ou vieux. Le besoin d’équilibre, de se recentrer, de trouver des moteurs autrement, de se mettre en disponibilité émerge cependant chez les danseurs. Ce ne sera jamais tout le monde mais c’est de plus en plus présent. », souligne-t-elle.

Pour elle, prendre soin est un acte fort aujourd’hui. Car cela n’est pas dans la culture des professionnel-le-s de la danse. « Le danseur prend soin de son corps quand il est cassé ou vieux. Le besoin d’équilibre, de se recentrer, de trouver des moteurs autrement, de se mettre en disponibilité émerge cependant chez les danseurs. Ce ne sera jamais tout le monde mais c’est de plus en plus présent. », souligne-t-elle. Elle poursuit : « J’aime proposer un autre corps que le sien. Parce que ces séances sont collectives, la femme peut penser à son vagin mais va aussi se projeter dans le corps d’un homme présent dans la salle. On est entre des corps. Cette transposition des corps m’intéresse davantage que les codifications du corps féminin et masculin, qui n’est qu’une catégorisation comme une autre. J’ai aussi construit une séance chorégraphique où on passait des organes sexuels féminins aux organes sexuels masculins constamment, au point d’en perdre la notion du masculin et du féminin, on est alors obligé d’inventer un autre corps qui n’existe pas encore. » Et finalement, le corps n’a jamais été aussi réel que lorsque cette fiction nous a permis de le ressentir, de l’imaginer et de l’envisager.

Elle poursuit : « J’aime proposer un autre corps que le sien. Parce que ces séances sont collectives, la femme peut penser à son vagin mais va aussi se projeter dans le corps d’un homme présent dans la salle. On est entre des corps. Cette transposition des corps m’intéresse davantage que les codifications du corps féminin et masculin, qui n’est qu’une catégorisation comme une autre. J’ai aussi construit une séance chorégraphique où on passait des organes sexuels féminins aux organes sexuels masculins constamment, au point d’en perdre la notion du masculin et du féminin, on est alors obligé d’inventer un autre corps qui n’existe pas encore. » Et finalement, le corps n’a jamais été aussi réel que lorsque cette fiction nous a permis de le ressentir, de l’imaginer et de l’envisager.

Aujourd’hui, les femmes portent des pantalons, jouent au foot, sont aviatrices, militaires ou encore agents de sécurité, n’attendent plus de trouver un mari pour quitter le domicile familial, peuvent ouvrir un compte en banque sans l’autorisation de l’époux. Des lois en attestent.

Aujourd’hui, les femmes portent des pantalons, jouent au foot, sont aviatrices, militaires ou encore agents de sécurité, n’attendent plus de trouver un mari pour quitter le domicile familial, peuvent ouvrir un compte en banque sans l’autorisation de l’époux. Des lois en attestent.

Pour autant, elle démontre une certaine fermeté. Agir avec souplesse ne rime pas avec se faire marcher sur les pieds et écraser. Elle s’affirme dans l’intégralité de sa personne : « Il faut du respect. Pour tout. C’est important de prendre soin de soi. Le physique et le moral sont très liés. J’ai fait un burn out et récemment une dépression, j’ai pris du poids. Maintenant, je veux faire attention à moi, être dans la douceur avec mon corps. Il a tellement éprouvé ces dernières années que je ne supporte pas du tout qu’on l’insulte en me parlant de mon poids. »

Pour autant, elle démontre une certaine fermeté. Agir avec souplesse ne rime pas avec se faire marcher sur les pieds et écraser. Elle s’affirme dans l’intégralité de sa personne : « Il faut du respect. Pour tout. C’est important de prendre soin de soi. Le physique et le moral sont très liés. J’ai fait un burn out et récemment une dépression, j’ai pris du poids. Maintenant, je veux faire attention à moi, être dans la douceur avec mon corps. Il a tellement éprouvé ces dernières années que je ne supporte pas du tout qu’on l’insulte en me parlant de mon poids. »