Les joueuses se sont faites une place dans le domaine de l’e-sport, appelé en français « sport électronique ». Mais dans ces compétitions de jeux vidéo multi-joueurs où les codes restent largement masculins, elles sont souvent mises sur le devant de la scène pour l'unique raison d'être femmes. Lassées, toutes celles que nous avons rencontrées sont claires : l'e-sport est un milieu convivial, qui les ont accueillies à bras ouverts.

Comme tous les mardis, Elodie Cagnat et Elsa Delanoue se retrouvent au bar rennais le WarpZone, situé 92 mail François Mitterrand, à l'angle de la rue Louis Guilloux. Ce 15 mars, vers 20 heures, les jeunes femmes de 23 et 28 ans discutent au comptoir avec Nicos, l'un des serveurs. Après avoir bu un premier verre, elles commandent à manger. Elodie a invité deux de ses amies pour leur faire découvrir l'endroit.

Car le WarpZone a la particularité d'être le premier bar rennais « e-sport », ouvert depuis janvier 2015. L'intérieur a été conçu uniquement pour les jeux vidéo, seul ou à plusieurs : sept ordinateurs et deux bornes d'arcade dans la salle principale, vingt consoles dans la pièce au sous-sol.

Ce soir-là, tous les postes d'ordinateur sont occupés par des joueurs. Un tournoi d'Hearthstone, un jeu de cartes en ligne issu de l'univers médiéval-fantastique de Warcraft, a commencé une heure auparavant. Elsa et Elodie, elles, descendent dans l'endroit consacré au « retrogaming ». Tout ce qui y est proposé date d'au moins 20 ans. Elles s'installent au fond et allument la console pour une partie de Mario Kart. Depuis l'ouverture du lieu, ces deux amies, qui se sont rencontrées dans la même entreprise, font partie des habituées de la clientèle du bar.

« La première fois que nous sommes venues il y a un an, tout le monde était installé sur les PCs et il n'y avait que des hommes », se souvient Elsa. Pas de quoi les dissuader pour autant. Elles se lancent à l'époque dans une partie de Just Dance et un membre de l'équipe WarpZone les rejoint. « On s'est directement senties à l'aise, normales », rajoute Elodie, presque pour se justifier. Avant de franchir le pas de la porte, les deux jeunes femmes avaient des préjugés sur les personnes qu'elles allaient y croiser.

Des hommes, forcément, les yeux rivés sur leur écran, qui n'allaient pas leur adresser un mot. La réalité est bien différente. Grâce à ces évènements organisés tous les soirs, comme des tournois de jeux vidéo ou des soirées à thème, le WarpZone s'adresse à un large public.

« De plus en plus de filles viennent au bar, l'ambiance fait changer la donne. Le WarpZone veut casser cette image de gros geeks, se félicite Nicos, l'un des quatre co-fondateurs. On démocratise le jeu vidéo. »

Et ce n'est ni Elsa ni Elodie qui diront le contraire. Ces dernières qui assumaient mal le fait d'être des gameuses, ont trouvé un endroit où elles pouvaient à la fois se retrouver, s'amuser et en discuter. « Je n'ai jamais été dans un groupe qui jouait, alors être deux, ça change tout », confirme Elodie.

CONQUIS PAR LES HOMMES

C'est un fait : l'e-sport, traduit par « sport électronique » en français, a d'abord été conquis par les hommes. Ces compétitions de jeux vidéo multijoueurs ont à peine une vingtaine d’années. Le tout premier tournoi, considéré comme celui qui a lancé la discipline, date de 1997. S'y jouait Quake, un jeu de tir, à l'Electronics Entertainment Expo (E3) aux Etats-Unis.

À ses origines, seul les férus d'informatique s'y intéressaient, c'est-à-dire une poignée de personnes qui maîtrisaient les compétences techniques et avaient les moyens de se payer une connexion Internet. À l'aide de câbles, leurs ordinateurs étaient connectés entre eux et une Lan, « local area network », était créée.

En France, la dynamique se situait principalement dans le vivier estudiantin parisien et en Bretagne, région dans laquelle les télécommunications ont toujours été fortement implantées. Sorte d'hybride, l'univers rassemble désormais à la fois les milieux du jeu vidéo et de l'informatique. Le profil de celles et ceux qui pratiquent l'e-sport ressemble à celui d'autres sportifs. Puisque l'e-sport s'est très fortement inspiré des autres pratiques compétitives : chaque équipe comprend cinq membres, un coach et parfois des sponsors.

La combinaison de ces deux univers principalement masculins, le sport et l'informatique, n'a pas encouragé les femmes à se sentir concernées. Pourtant, Philippe Mora, sociologue de l'e-sport au laboratoire d'anthropologie et de sociologie (LAS) de l'université Rennes 2, tient à le préciser : « Il y en avait peu mais elles étaient déjà présentes. » Difficile cependant de dire précisément combien. Lors de ses recherches sociologiques commencées en 2002, il a estimé le pourcentage à 2,2% : « Cela correspondait à ce que je voyais sur le terrain. » Et l'évolution depuis n'a pas été flagrante.

En parallèle, les ligues d'e-sport, notamment féminines, sont de plus en plus visibles. L'année dernière, fin octobre, un tournoi féminin League of Legends, le jeu e-sport le plus mondialement joué, a été organisé pour la première fois dans le pays, à la Paris Games Week, par l'Esports World Convention, la compétition mondiale du sport électronique.

Acte symbolique pour un événement d'envergure internationale qui donne un coup de projecteur aux femmes derrière les manettes. Puisque, dans ce jeu, elles sont loin d'atteindre la majorité. En 2012, selon son développeur Riot Games, sur 100 joueurs, moins de 10 personnes étaient des femmes.

Acte symbolique pour un événement d'envergure internationale qui donne un coup de projecteur aux femmes derrière les manettes. Puisque, dans ce jeu, elles sont loin d'atteindre la majorité. En 2012, selon son développeur Riot Games, sur 100 joueurs, moins de 10 personnes étaient des femmes.

Aurore, dite « Vaelstraz », âgée de 23 ans, est allée à Paris pour l'évènement. Et déception lorsqu'elle a voulu regarder le tournoi. « C'était dans un petit coin du salon. Il n'y avait pas d'écrans géants comme pour les hommes et nulle part où s'asseoir », regrette l'étudiante en agro-alimentaire, membre de l'équipe « We are victorious ! » sur League of Legends, auquel elle s'entraîne deux fois par semaine avec ses coéquipiers masculins.

Fortement médiatisées et peu considérées ? Les femmes restent l'appât des organisateurs dans le but de se faire de la « visibilité gratuite », considère Arnaud Rogerie, tête pensante du site In e-sport we trust, qui écrit actuellement un ouvrage avec Philippe Mora sur l'e-sport en France depuis ses débuts.

« C'est un peu de l'opportunisme. Malheureusement, c'est ce qui se passe depuis longtemps avec le marketing. Les filles, c'est plus vendeur », estime-t-il. Les médias s'y intéressent plus facilement. Les sponsors également.

ÉDUCATION STÉRÉOTYPÉE

À cause de cette mise en avant, pour certain-e-s, être une fille leur semble être clairement un avantage dans l'e-sport. Cette remarque revient souvent dans les critiques adressées aux joueuses. Marion, alias « Michi », 27 ans, l'a vécu lorsqu'elle a joué pendant un an et demi dans une team féminine League of Legends sponsorisée par la structure Imaginary Gaming. D'après elle, c'est l'insulte facile, celle qui ne nécessite aucune réflexion argumentée :

« Ils peuvent dire quoi sinon ? Il y a énormément de jalousie autant de la part de garçons que de filles puisque tu as des aides financières pour les évènements, le matériel. Et on était une équipe qui tenait la route ! »

Être sponsorisée est une chance, d'après elle, et qu'importe si c'est lié au genre : « Il faut profiter de son aventure. Je me débrouille comme je peux. » Le sociologue Philippe Mora y voit également une opportunité à saisir pour les gameuses d'enfin pouvoir sortir de l'ombre : « Il y a plein de joueuses qu'on ne verra jamais, elles vont se fondre dans la masse et ne pas chercher à se montrer alors qu'il y a tellement de potentialité et de sponsoring pour elles ».

Or faut-il faire des femmes une exception ? A priori, les joueuses devraient être des joueurs comme les autres. S'il existe un domaine où les femmes n'ont pas à se préoccuper de leurs capacités physiques, c'est bel et bien dans les jeux vidéo. Rien ne nécessite une force particulière pour appuyer sur des manettes ou des claviers. L'association parisienne Pink Ward, qui promeut la mixité dans les jeux vidéo depuis 2012, défend cette idée semblant aller de soi.

Et pourtant, certaines réactions sont loin d'être bienveillantes. « Quand tu es une fille dans une équipe de mecs, tu dois démontrer que tu sais mieux faire. Psychologiquement, je sais personnellement que c'est difficile », atteste Julie Gaascht, dont le pseudo est « Nama », gameuse et nouvelle présidente de l'association depuis six mois.

À bien y regarder, une seule différence sépare les hommes des femmes. Elle se joue au niveau de l'éducation. Aucune ne semble autant investie que leurs homologues masculins. Et ce problème remonte à l'enfance où les stéréotypes de genre sont déterminants.

Dans l'inconscient, la fille doit être calme et jolie. Si elle s'intéresse aux jeux vidéo, c'est aux Sims, pour s'occuper du foyer, dans l'optique de créer une famille. Les garçons, eux, seront orientés vers les jeux de combat. Les conséquences se retrouvent à l'adolescence où elles auront moins l'esprit de compétition et seront moins persévérantes.

PROMOUVOIR OU EFFACER SON GENRE

Les gameuses partent avec un double handicap puisqu'elles découvrent ce loisir sur le tard. « Je me suis mise à League of Legends en 2013, trois ans après sa sortie. C'est mon ex qui m'a fait connaître ce jeu », explique Floriane, 21 ans, qui a commencé à s'y intéresser car son copain se passionnait pour World of Warcraft et cela « l'agaçait ».

Les gameuses partent avec un double handicap puisqu'elles découvrent ce loisir sur le tard. « Je me suis mise à League of Legends en 2013, trois ans après sa sortie. C'est mon ex qui m'a fait connaître ce jeu », explique Floriane, 21 ans, qui a commencé à s'y intéresser car son copain se passionnait pour World of Warcraft et cela « l'agaçait ».

À force d'y jouer, l’étudiante en sociologie et en administration économique et sociale (AES) à l’université Rennes 2 est rapidement devenue « accro » à son tour.

Ces nombreuses années d'entraînement à rattraper peuvent expliquer le moins bon niveau des joueuses par rapport aux hommes. Pour cette raison, elles ne finissent pas dans les championnats de haut niveau. Or, les compétitions sont de base ouvertes à tou-te-s. Mais dans les faits, le nombre de femmes se compte sur les doigts d'une main. Julie de Pink Ward réplique que pour « 100 garçons très bons, il y a seulement 10 filles et les garçons vont forcément être meilleurs ».

Les joueuses vont passer à la trappe et donc rester aux niveaux intermédiaires. Alors, comment faire ? L'association Pink Ward se montre favorable aux tournois féminins afin de briser ce cercle vicieux :

« Cela permet aux filles de sortir de leur coquille, de se montrer et d'évoluer ensemble. »

Un coup de pouce pour atteindre un niveau égal aux hommes et les rejoindre ensuite sur les tournois.

Cependant, toutes les joueuses rencontrées ne souhaitent surtout pas faire de leur genre une carte de visite. Elles préfèrent se fondre dans la masse, ou même refusent de se définir comme une femme qui joue. Contactée par YEGG, Julie Sérisé, présidente de l'InsaLan, événement d'e-sport qui a accueilli sur le campus de Beaulieu plus de 400 joueurs lors de sa 11e édition en février dernier, a refusé de nous rencontrer pour cette raison.

Dans un mail, elle nous explique pourquoi. « J'aimerais que l'on me voie au-delà de mon sexe, et plus comme une exception ou une minorité. Qu'on me demande d'aller représenter mon école auprès de lycéens et plus de lycéennes parce que j'ai un parcours intéressant ou parce que j'ai un parcours associatif et pas à cause de mon sexe », écrit-elle.

Le sujet est sensible. Dans cet univers où tous les codes sont masculins par défaut, le rejet du féminin est courant. « Je n'ai pas un avis représentatif puisque je suis un garçon manqué », fait remarquer Aurore, avant le début de l'entretien. Floriane explique, elle, qu'elle n'est « pas très fille de base ».

Comprendre : dans son cercle d'amis gameurs, il n'y a aucune personne de la gent féminine. Ce processus d'intériorisation est normal, analyse la présidente de Pink Ward : « Quand on ne traîne qu'avec des garçons, on essaie de s'intégrer au groupe en ayant la même façon de se comporter qu'eux, en rabaissant tout ce qui touche aux femmes. »

Aucune ne considère avoir été mal accueillie à cause de son genre dans ces évènements. Les remarques – comme, par exemple, « Tu joues bien pour une fille ! » - et les comportements déplacés qu'elles ont parfois subis ne seraient pas du tout représentatifs des communautés dans lesquelles elles évoluent, d'après les joueuses rencontrées.

NOUVEL ENJEU, LE CÔTÉ FESTIF

Le jeu, même dans un contexte de compétition, reste une sphère conviviale où l’on retrouve des amis et on s’amuse. Marianne ne conçoit pas le jeu vidéo comme une activité solitaire, chez elle :

« On croit souvent que quand on joue, on est tout seul chez soi mais moi, c'est tout l'inverse : j'ai rencontré plein de gens grâce à cela ! »

Et son intérêt pour les jeux vidéo s’est intensifié grâce à une rencontre, lors du festival vidéo-ludique Stunfest en 2009. Elle découvre Pop'n music, un jeu d'arcade rythmique qui se joue avec des boutons. Nicolas, un bénévole de l'association rennaise organisatrice, 3 Hit Combo, lui montre pendant une heure comment y jouer.

L'atmosphère décontractée lui plaît. La jeune femme de 24 ans décide alors de devenir bénévole. Depuis, elle fait partie du conseil d'administration et passe souvent « voir les copains » aux évènements, même lorsqu'elle n'a pas forcément le temps de jouer.

L'atmosphère décontractée lui plaît. La jeune femme de 24 ans décide alors de devenir bénévole. Depuis, elle fait partie du conseil d'administration et passe souvent « voir les copains » aux évènements, même lorsqu'elle n'a pas forcément le temps de jouer.

Consacrée uniquement aux jeux d'arcades et aux consoles, l'association créée à Rennes en 2005 représente le virage que prend l'e-sport depuis quelques années. « La discipline a vraiment un enjeu à s'orienter vers le côté festif et culturel comme le fait 3 Hit Combo », affirme Philippe Mora.

Une fois par mois, des rencontres de sport électronique, les « Rankings battles », sont organisées à la maison de quartier La Touche. Les inscrits s'affrontent tout un après-midi dans plusieurs jeux comme Street Fighter, Soulcalibur, Tekken ou Mario Kart 8.

En soi, tout jeu qui nécessite un dépassement de soi ou classe la performance des joueurs, fait partie de l'e-sport. Un argument difficile à entendre pour les personnes qui ne voient que par les jeux sur ordinateur MOBA et FPS, dominant largement la scène e-sportive actuelle. Ce phénomène se voit pourtant à l'échelle internationale.

Super Smash Bros Melee, qui réunit tout l'univers de Nintendo de Mario Kart à Pokémon dans un seul jeu sur la console GameCube, a été rajouté en 2013 aux compétitions e-sport Evolution Championship Series (EVO). Ces jeux sont facilement accessibles et s'adressent à un public plus large, notamment les femmes. Et l'industrie de l'e-sport se développera encore plus si les jeux créés ne privilégient pas uniquement les combats à l'intrigue.

Marie Moreau, étudiante à la France Business School, l'a remarqué en réalisant une étude en 2013 pour son mémoire, « Gameuses et jeux on line, un nouveau marché ? ». Sur les 293 réponses à son questionnaire, elle a calculé que 53% des femmes interrogées aimaient la compétition mais y jouaient, pour la plupart, occasionnellement. Elles recherchent autre chose, un scénario, un univers particulier.

Dans ses recommandations finales, la jeune femme insiste sur un point auprès des développeurs de jeu : la représentation féminine des personnages. « (…) les femmes ne veulent pas leur propre jeu vidéo réservé que pour elles. Elles désirent être complètement intégrées dans l'univers du jeu vidéo existant. Pour cela il suffit d'adapter certaines règles des jeux comme des scénarios variés et bien construits ou encore la possibilité de choisir un personnage féminin qui représentera la joueuse », développe l'étudiante en commerce.

Cet aspect est essentiel. Petite, l'une des seules joueuses semi-professionnelles féminines d'e-sport en France, Kayane, s'identifiait très fortement aux personnages qu'elle choisissait lors des compétitions. Son pseudo vient d'ailleurs de la contraction de Kasumi et Ayane, ses deux figures préférées de l'époque.

Celle qui est devenue à 9 ans vice-championne du jeu de combat Dead or Alive le raconte dans son livre Kayane : parcours d'une e-combattante, paru le 7 avril dernier. L'ambassadrice d'Acer et première « athlète électronique » de Redbull retrace tout son parcours semé d'embûches dans un milieu qui a bien changé depuis 15 ans. Et pour celles qui souhaitent se lancer dans l'aventure, l'e-joueuse de 24 ans ne leur donne qu'un seul conseil : « Ne te laisse pas arrêter par les idées reçues. Fonce ! »

(1) Cette structure n'existe plus depuis juillet 2015.

(2) « MOBA » désigne les arènes de bataille en ligne multi-joueurs et « First Play Shooter », les jeux de tir à la première personne.

(3) En 2015, les jeux sur ordinateur dominaient largement la scène e-sportive : Dota 2, League of Legends, Counter-Strike, SMITE et Call Of Duty : Advanced Warfare. (Source : SuperData : Playable media & games market research, 2015-2016)

Joueuse et femme trans, Selene Tonon sait de quoi elle parle lorsqu'il s'agit des problématiques d'identité de genre dans les jeux vidéos. Le 21 mai, la vice-présidente du Centre gay lesbien bi et trans (CGLBT) de Rennes participera à la table-ronde « Les visages du patriarcat : les jeux font-ils mieux que les autres arts et médias ? », lors du festival vidéo-ludique Stunfest, organisé par l'association 3 Hit Combo.

YEGG : Les jeux vidéos mettent en général en avant uniquement deux genres, l'homme et la femme ainsi qu'une seule sexualité, l'hétérosexualité. Comment se positionner en tant que joueur-se LGBT face à cela ?

Selene Tonon : Il n'existe pas de recette miracle, chaque personne a sa stratégie de survie. Quand on allume un jeu vidéo, il est demandé à chaque fois le genre ou le sexe. De base, nous ne sommes ni respecté-e-s ni considéré-e-s. Une des solutions est d'en choisir un par défaut.

Si la question n'est pas posée, nous pouvons inventer une histoire qui nous arrange pour coller à son ressenti. C'est ce que j'ai fait petite quand je jouais à Final Fantasy VII, avec le personnage principal Cloud. Il se travestissait en tant que femme pour tromper l'ennemi. Je me suis raccrochée à ça. D'autres se rabattent sur Mass Effect ou Dragon Age, où l'orientation sexuelle et l'identité de genre ne sont pas un problème.

Le jeu vidéo a-t-il été un refuge pour vous ?

Oui clairement, avec les jeux de rôles. Ils ont été un palliatif pendant de nombreuses années. Je me suis créée une vie virtuelle où je pouvais être qui j'étais alors qu'au quotidien, ce n'était pas envisageable. Je me suis convaincue que puisque j'étais née avec un tel corps, cela voulait dire que j'étais un petit garçon. Au final, je me suis rendue compte que je pouvais me définir comme je voulais et l'imposer aux autres.

Dans quel sens ont évolué les problématiques LGBT ?

Le jeu vidéo gagne en maturité et donc s'empare de questions politiques. Le genre et les sexualités en font partie. Avant les années 90, personne ne se préoccupait de la transidentité ou de l'orientation sexuelle. Quand c'était le cas, ces dernières étaient tournées en dérision dans les scénarios.

Pendant une période, être trans ou homosexuel était une caractéristique supplémentaire pour montrer la méchanceté. Depuis les années 2000, soit toutes les intolérances qui existent sont montrées : les personnages souffrent et la quête du héros cis* et hétérosexuel est de les aider. Soit tout le monde vit dans un monde dans lequel les discriminations n'existent pas. Beaucoup de travail reste à faire sur les personnages trans.

Est-ce qu'en dehors d'un milieu d'initiés, cela touche le grand public ?

Est-ce qu'en dehors d'un milieu d'initiés, cela touche le grand public ?

Une cristallisation se forme très rapidement dès que ces problématiques sont abordées de la part d'une certaine catégorie de joueurs, issus des milieux réactionnaires et anti-féministes. Dernier exemple en date : l'extension d’un jeu médiéval fantastique Baldur's Gate, sortie en mars dernier, dans lequel un nouveau personnage se révèle être trans.

Juste à cause de cela, les créateurs du jeu, les studios Beamdog, ont été harcelés en ligne. Les menaces se sont en particulier adressées à la développeuse Amber Scott qui a conçu Mizhena.

Accusé de tous les maux, le jeu vidéo rend-il vraiment sexiste, homophobe ou transphobe ?

Individuellement non. Ce n'est pas possible puisque tout le monde l'est déjà par défaut. Nous baignons dans un environnement sexiste, que ce soit à travers les films, les livres, les bande-dessinées et donc les jeux vidéos. Or ceux qui remettent en cause cet ordre établi, ces normes, ça, c'est un signe de progrès ! Et les réactionnaires ont peur de remettre en question les idées reçues.

Les concepteurs et développeurs de jeux vidéos sont en général des hommes. Est-ce qu'inclure plus de personnes LGBT permettrait une meilleure représentation des personnages ?

C'est une évidence. Pour en connaître personnellement, ils admettent être incapables de se mettre à la place de personnes qui ont une identité de genre ou une sexualité différentes de la leur. Et là je parle de ceux qui sont intéressés par le sujet, une minorité. Je ne dis pas qu'il faut que tous les développeurs hommes arrêtent de créer. Ce qui est souhaitable par contre, c'est de permettre à d'autres de le faire à leur tour. Un enjeu énorme se joue en terme de créativité.

Les critiques réactionnaires reprochent aux féministes de brider l'imagination et d'imposer une pensée unique. Mais tous les jeux se ressemblent déjà et sont adressés au même public, avec les mêmes esthétiques et les mêmes normes ! Dans la plupart des jeux vidéos, les personnages masculins sont bruns, la trentaine, assez musclés et mal rasés. Ce « soi » sublimé s'adresse spécifiquement aux hommes.

Et les femmes ?

Les femmes, très souvent, sont présentées pour attirer leur attention. Alors qu'on gagnerait à avoir plus que deux types de modèles. De bonnes représentations commencent à apparaître et pas uniquement dans les jeux. Cela va créer un cercle vertueux. Les personnes s'acceptent de plus en plus tôt comme elles sont, que ce soit pour leur identité de genre ou orientation sexuelle. Les séries télé, par exemple, commencent à s'y mettre.

Sense 8 met en scène des personnes trans, ce qui peut sûrement donner envie de commencer une transition car la représentation permet de se sentir valides et légitimes d'exister. Et non de voir comme seule solution le suicide. Notre génération est plus sensibilisée à ces questions-là et dans dix, vingt ans, elle va à son tour se mettre à créer. Bientôt, nous serons dans une société qui acceptera plus facilement les autres et leurs différences. Et cela se ressentira dans notre culture toute entière.

* Cisgenre : personne dont le genre vécu correspond au genre assigné à la naissance, à la différence d'une personne transgenre.

Albums, contes, romans, livres bilingues… la maison d’édition indépendante, fondée en 2005 par Laurence Faron, centralise son activité auprès du public jeunesse, de la petite enfance à l’adolescence. Et se distingue de ses congénères de sa par sa ligne humaniste forte, basée sur une éducation aux différences et une lutte contre les discriminations.

Albums, contes, romans, livres bilingues… la maison d’édition indépendante, fondée en 2005 par Laurence Faron, centralise son activité auprès du public jeunesse, de la petite enfance à l’adolescence. Et se distingue de ses congénères de sa par sa ligne humaniste forte, basée sur une éducation aux différences et une lutte contre les discriminations. Pour bâtir Les héroïques, pas question de passer commande. Les auteur-e-s ne sont pas missionné-e-s pour écrire une histoire répondant à des critères stricts. Mais pour qu’un ouvrage intègre la collection, il doit présenter un-e héro-ïne de l’ombre. Pas uniquement des femmes. Pas uniquement des blanc-he-s. Pas uniquement des problématiques extraordinaires. Au contraire, l’histoire doit rester proche des considérations actuelles.

Pour bâtir Les héroïques, pas question de passer commande. Les auteur-e-s ne sont pas missionné-e-s pour écrire une histoire répondant à des critères stricts. Mais pour qu’un ouvrage intègre la collection, il doit présenter un-e héro-ïne de l’ombre. Pas uniquement des femmes. Pas uniquement des blanc-he-s. Pas uniquement des problématiques extraordinaires. Au contraire, l’histoire doit rester proche des considérations actuelles.

Des femmes à contacter, elle n’en a pas manqué. Mais des refus, elle en a essuyé. « Il fallait que je sois crédible, convaincante et en même temps que je ne parte pas trop dans l’intellect. Sinon elles me filaient entre les doigts. », précise l’auteure. Certaines déclineront la proposition, d’autres lâcheront en cours de route. Et dans les huit restantes, il lui faudra parfois « renoncer à des choses et changer des noms, des dates ou des lieux. »

Des femmes à contacter, elle n’en a pas manqué. Mais des refus, elle en a essuyé. « Il fallait que je sois crédible, convaincante et en même temps que je ne parte pas trop dans l’intellect. Sinon elles me filaient entre les doigts. », précise l’auteure. Certaines déclineront la proposition, d’autres lâcheront en cours de route. Et dans les huit restantes, il lui faudra parfois « renoncer à des choses et changer des noms, des dates ou des lieux. »

Pour la réalisatrice, Victoria n’incarne pas celle que l’on qualifie de « femme moderne » souvent poussée à son paroxysme, dans le sens WonderWoman, sorte de super-héroïne qui répondrait à toutes les assignations genrées de son sexe en y ajoutant celles de l’autre sexe. Dans le long-métrage, elle choisit une réalité plus raisonnable. Plus appréciable dans sa justesse et son regard.

Pour la réalisatrice, Victoria n’incarne pas celle que l’on qualifie de « femme moderne » souvent poussée à son paroxysme, dans le sens WonderWoman, sorte de super-héroïne qui répondrait à toutes les assignations genrées de son sexe en y ajoutant celles de l’autre sexe. Dans le long-métrage, elle choisit une réalité plus raisonnable. Plus appréciable dans sa justesse et son regard.

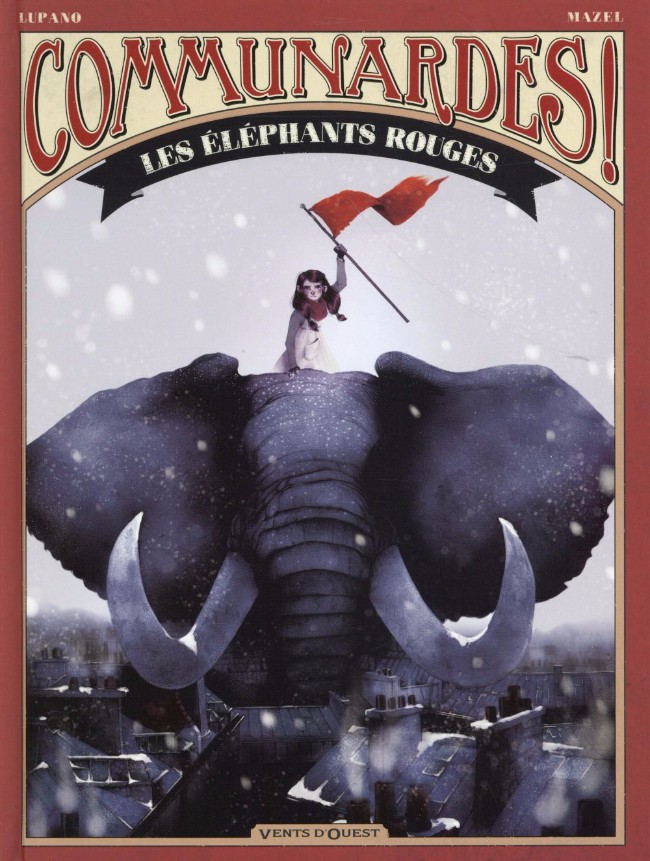

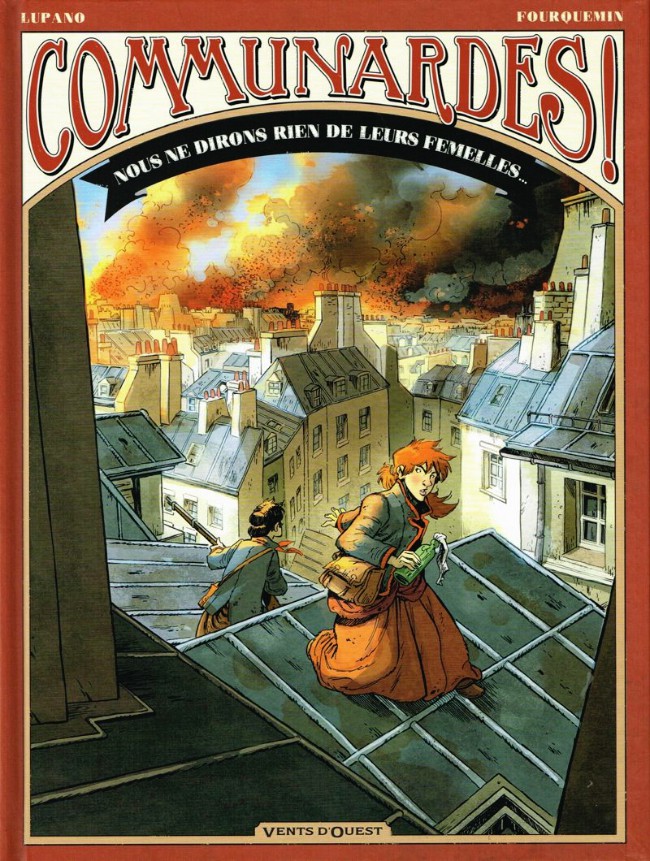

Vendredi dernier, les trois dessinateurs de Communardes ! – Lucy Mazel, Anthony Jean et Xavier Fourquemin – étaient réunis à la librairie Critic pour dédicacer les albums Les éléphants rouges (septembre 2015), L’aristocrate fantôme (septembre 2015) et Nous ne dirons rien de leurs femelles (février 2016).

Vendredi dernier, les trois dessinateurs de Communardes ! – Lucy Mazel, Anthony Jean et Xavier Fourquemin – étaient réunis à la librairie Critic pour dédicacer les albums Les éléphants rouges (septembre 2015), L’aristocrate fantôme (septembre 2015) et Nous ne dirons rien de leurs femelles (février 2016). Elle n’hésite pas à parler d’un engagement militant en tant que dessinatrice et auteur de se lancer dans une bande-dessinée réhabilitant une époque oubliée - aussi courte soit-elle, elle marquera l’histoire des révolutions socialistes – à travers les points de vue de femmes. Des personnages peu mis en lumière en général, encore moins dans l’Histoire. Et là dessus, la série se base et insiste, prenant un surtitre fort : « La révolution n’est pas qu’une affaire d’hommes ».

Elle n’hésite pas à parler d’un engagement militant en tant que dessinatrice et auteur de se lancer dans une bande-dessinée réhabilitant une époque oubliée - aussi courte soit-elle, elle marquera l’histoire des révolutions socialistes – à travers les points de vue de femmes. Des personnages peu mis en lumière en général, encore moins dans l’Histoire. Et là dessus, la série se base et insiste, prenant un surtitre fort : « La révolution n’est pas qu’une affaire d’hommes ». Actuellement, elle travaille à sa prochaine bande-dessinée, Edelweiss, en collaboration avec le scénariste Cédric Mayen (à paraître en 2017). L’histoire d’un couple hétérosexuel qui évolue à l’époque des Trente Glorieuses (1946 – 1975). Olympe travaille, est indépendante, rencontre Simone de Beauvoir et « vit sa vie comme un humain quoi… mais bon imaginez on est dans les années 50/60 ! »

Actuellement, elle travaille à sa prochaine bande-dessinée, Edelweiss, en collaboration avec le scénariste Cédric Mayen (à paraître en 2017). L’histoire d’un couple hétérosexuel qui évolue à l’époque des Trente Glorieuses (1946 – 1975). Olympe travaille, est indépendante, rencontre Simone de Beauvoir et « vit sa vie comme un humain quoi… mais bon imaginez on est dans les années 50/60 ! »

Acte symbolique pour un événement d'envergure internationale qui donne un coup de projecteur aux femmes derrière les manettes. Puisque, dans ce jeu, elles sont loin d'atteindre la majorité. En 2012, selon son développeur Riot Games, sur 100 joueurs, moins de 10 personnes étaient des femmes.

Acte symbolique pour un événement d'envergure internationale qui donne un coup de projecteur aux femmes derrière les manettes. Puisque, dans ce jeu, elles sont loin d'atteindre la majorité. En 2012, selon son développeur Riot Games, sur 100 joueurs, moins de 10 personnes étaient des femmes. Les gameuses partent avec un double handicap puisqu'elles découvrent ce loisir sur le tard. « Je me suis mise à League of Legends en 2013, trois ans après sa sortie. C'est mon ex qui m'a fait connaître ce jeu », explique Floriane, 21 ans, qui a commencé à s'y intéresser car son copain se passionnait pour World of Warcraft et cela « l'agaçait ».

Les gameuses partent avec un double handicap puisqu'elles découvrent ce loisir sur le tard. « Je me suis mise à League of Legends en 2013, trois ans après sa sortie. C'est mon ex qui m'a fait connaître ce jeu », explique Floriane, 21 ans, qui a commencé à s'y intéresser car son copain se passionnait pour World of Warcraft et cela « l'agaçait ». L'atmosphère décontractée lui plaît. La jeune femme de 24 ans décide alors de devenir bénévole. Depuis, elle fait partie du conseil d'administration et passe souvent « voir les copains » aux évènements, même lorsqu'elle n'a pas forcément le temps de jouer.

L'atmosphère décontractée lui plaît. La jeune femme de 24 ans décide alors de devenir bénévole. Depuis, elle fait partie du conseil d'administration et passe souvent « voir les copains » aux évènements, même lorsqu'elle n'a pas forcément le temps de jouer.

Est-ce qu'en dehors d'un milieu d'initiés, cela touche le grand public ?

Est-ce qu'en dehors d'un milieu d'initiés, cela touche le grand public ?