Rumeurs, journées de retrait de l’école, récupération politique, enterrement de l’ABCD de l’égalité fin juin – qui renaitra de ses cendres, début juillet, sous le nom de Plan d’action pour l’égalité entre les filles et les garçons à l’école – et on en passe… Côté éducation, le thème de l’égalité a été secoué au fil des différentes actualités qui ont bouleversé le 1er semestre 2014. La question du genre fait frémir quelques partisans de la Manif pour tous, emportés par Farida Belghoul et le sms terrifiant – qui ferait un bon titre de bouquin pour la littérature jeunesse – prédisant des cours de masturbation enseignés directement par les professeurs de l’Éducation nationale.

On aurait pu penser que le léger réaménagement des rythmes scolaires mis en place dès cette rentrée prendrait la relève, niveau polémique. Mais c’était sans compter les nouvelles péripéties de la fin août qui bousculent le gouvernement, qui nomme Najat Vallaud-Belkacem, jusqu’alors ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, au ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Au royaume de l’Éducation, la nouvelle reine imposera-t-elle l’égalité comme priorité ? Une chose est sûre, les professionnels de la question n’ont pas attendu pour potasser leurs leçons et tenter de les appliquer concrètement au quotidien. Mais la prise de conscience, elle, est loin d’être généralisée.

Finies les représentations de la petite fille en princesse esseulée et du petit garçon en sauveur de ces demoiselles en détresse. La cloche a sonné et avec elle, le temps de la prise de conscience concernant l’impérative éducation à l’égalité des sexes dès le plus jeune âge.

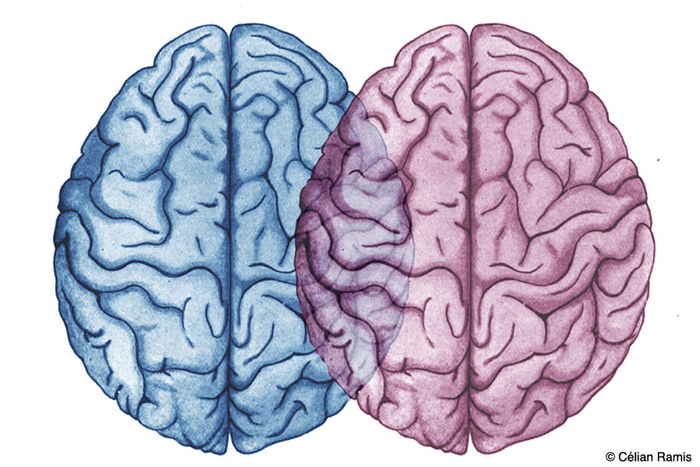

Les filles seraient plus littéraires et les garçons plus scientifiques. Les filles seraient guidées par leur intuition, les garçons par leur sens de l’orientation. Les filles seraient plus douées pour la gestion du foyer et des tâches ménagères, les garçons pour la vie professionnelle et les postes à responsabilité. C’est du moins ce que nous dictent l’Histoire et la Science. Foutaises ! Le cerveau n’a pas de sexe. C’est ce que démontre et défend la neurobiologiste et directrice de recherche de l’Institut Pasteur, Catherine Vidal, dans sa conférence « Le cerveau a-t-il un sexe ? ».

« Le bébé nait avec 100 milliards de neurones qui ne vont pas cesser de se multiplier. Mais il faut savoir qu’à la naissance, seulement 10% des neurones sont connectés entre eux », nous expliquait la neurobiologiste le 16 mai dernier, lors de la Biennale de l’égalité femmes-hommes organisée à Lorient. Ainsi, les 90% restants se fabriqueraient durant la petite enfance et tout au long de notre existence. Elle est catégorique :

« Hormis l’hypothalamus qui active chaque mois des neurones afin de déclencher l’ovulation chez la femme, il n’y a pas de différence entre les sexes pour les fonctions cognitives. »

Les connexions s’effectuent alors intrinsèquement en fonction de l’environnement, social et culturel, fréquenté. « Jusqu’à 2 ans et demi, l’enfant n’est pas capable de s’identifier au masculin ou au féminin. Il n’a pas conscience de son sexe », affirme Catherine Vidal. Dans ces années-là, l’enfant est donc inconsciemment formaté par les éléments qui l’entourent, que ce soit la décoration de sa chambre, les couleurs de ses habits ou encore les jouets qu’il manipule.

La neurobiologiste conclut alors sur l’importance de l’éducation et de l’apprentissage, ainsi que sur la nécessité pour les biologistes de s’engager auprès des sciences sociales « pour diffuser la culture de l’égalité entre les femmes et les hommes ».

NOURRIS AUX INÉGALITÉS

Les stéréotypes et les idées reçues sont donc ingérés par les tout-petits, avant même qu’ils n’aient conscience de leur sexe. « Entre 5 et 7 ans, on comprend la norme, et cela devient invariable », met en garde Rozenn Moro, co-formatrice, spécialiste techniques d’animation et éducation populaire auprès de l’association féministe Questions d’égalité, à Rennes.

La structure entre dans le vif du sujet et propose une formation « Mettre en place l’égalité filles-garçons dans le secteur de la petite enfance : pourquoi ? Comment ? », dont la première sera organisée les 8 et 9 décembre. La session de juin ayant été reportée faute de participants suffisamment nombreux : « Les professionnel-le-s de la petite enfance n’ont pas forcément connaissance de cette possibilité, n’ont pas conscience de véhiculer des inégalités ou encore sont formé-e-s par leurs employeur-e-s (lire notre encadré La ville forme ses agents) – et là c’est une bonne chose ».

Pourtant, nombreux sont les discours établissant la corrélation entre les adultes travaillant au contact des petits et la transmission de certaines idées reçues à l’enfant. L’objectif de l’association est alors de dresser un état des lieux des inégalités distinguées, de comprendre la reconstruction des rôles « traditionnellement masculins et féminins » dans les interactions adultes-enfants et d’établir des actions éducatives concrètes à mettre en place.

« On recueille les représentations que les un-e-s et les autres ont, on travaille sur les stéréotypes qui sont véhiculés dans l’univers de la petite enfance et on pointe du doigt les différences qui se révèlent très tôt et qui se nichent dans l’inconscient »,

Rozenn Moro, membre de l'association rennaise Questions d'égalité.

Sans chercher à culpabiliser les pros ou les familles, des phases d’observations, d’échanges et de travail sur divers supports vont s’alterner afin de comprendre la nature de ce qui nous conditionne en tant que femmes et hommes. La représentation de la figure maternelle, allouée aux tâches domestiques et quotidiennes, et de la figure paternelle, orientée vers le jeu et l’autorité, la construction de l’environnement avant la naissance du nourrisson, la manière de s’adresser aux petites filles et aux petits garçons… Les comportements diffèrent selon le sexe de l’individu.

Mi-mai, Questions d’égalité invitait Elsa Arvanitis et Sophie Collard, sociologues de formation qui ont fondé Artémisia à Toulouse dans l’optique d’analyser ces problématiques auprès des structures dédiées à la petite enfance et de sensibiliser les professionnel-le-s. « Elles sont parties d’un constat très parlant : Les petites filles sont souvent encouragées sur leur apparence, tandis que les petits garçons sont encouragés sur leurs performances, sachant qu’on leur accorde plus d’importance, on les réprimande davantage », résume Rozenn.

Lors de la Biennale, Nicole Abar, ancienne footballeuse internationale, chargée de l’animation de l’expérimentation ABCD de l’égalité en 2013/2014, orientait son discours dans la même direction :

« En me rendant dans les écoles, j’affichais une grande feuille blanche contre le mur et je demandais aux enfants d’aller dessiner ce qu’ils voulaient. Ce que je voyais était effarant. Les garçons se jetaient sur la feuille et prenaient un grand espace pour leurs dessins tandis que les filles attendaient qu’on les pousse à aller griffonner une toute petite fleur. C’est très révélateur. »

L’heure n’est donc plus au bilan mais bel et bien à la prise de conscience et à l’action.

LUTTER CONTRE LE SEXISME

Chez Questions d’égalité, on regrette qu’aucune crèche pilote en terme d’égalité des sexes n’existe. Une structure comme celle qui se développe à Saint-Ouen (93) depuis 2009, la crèche Bourdarias - établit sur le modèle suédois - qui lutte contre les stéréotypes de genre en adoptant une méthode éducative non-différenciée. Les enfants sont amenés à participer à des jeux, ateliers, lectures, etc. sans attribuer de sexe à l’objet ou à l’animation.

Pour remédier au manque de lieux expérimentaux et progressistes - qui sont pourtant recommandés par l’Inspection Générale des Affaires Sociales - l’association rennaise, qui serait alors formatrice et accompagnatrice, lance un appel à projets pour lancer une crèche pilote, la fiche informative étant à leur soumettre avant le 15 novembre.

De son côté, l’association féministe rennaise Mix-Cité dénonce le sexisme des jouets, dans un mini-catalogue intitulé « Pas de cadeaux pour le sexisme », et y décrypte les comportements forgés par les objets de loisirs. D’une part, des outils de bricolage, armes, jeux de guerre ou expériences scientifiques ; les garçons sont influencés par la virilité, la violence et la réflexion. De l’autre, des Barbies, des déguisements de princesse, des dinettes, des poupons et des tables de repassage ; les filles sont alors formées à la passivité et au rôle de femmes au foyer.

« Les jouets en eux-mêmes ne sont pas sexistes, ce sont leur utilisation et les représentations auxquelles nous les faisons correspondre qui sont sexistes », informe le dépliant, qui invite à être attentif à nos propres préjugés que l’on véhicule à nos petites têtes blondes. Des alternatives sont alors proposées sur les choix de jeux collectifs, de construction, de découverte et d’éveil ou encore de lectures. Ces dernières étant particulièrement décriées à l’heure actuelle par les spécialistes de la littérature jeunesse (lire notre interview).

Dans le même esprit, le 25 juin, à l’occasion de la conférence de l’auteure Jessie Magana à la MJC Bréquigny, la bibli Clôteaux-Bréquigny proposait une sélection d’albums, documentaires, romans et BD – empruntables dans toutes les bibliothèques de Rennes – recommandée en terme d’égalité filles-garçons. Un fascicule permettant ainsi de s’orienter vers des ouvrages ou supports qui bousculent les représentations de genre dans un domaine très impacté par le sexisme.

Un élément fondamental selon les spécialistes qui établissent indéniablement un lien entre ses fameuses représentations de genre – maman aux fourneaux, papa aux activités ludiques et pédagogiques, ou encore maman au foyer, papa médecin, pompier, directeur, etc. – et les orientations scolaires choisies selon le sexe, les filles osant moins se destiner à des carrières « prestigieuses », les laissant inconsciemment aux hommes.

OBJECTIF FORMATION ET APPRENTISSAGE

Nombreux sont celles et ceux qui prônent l’éducation à l’égalité. À tort ou à raison, le rôle de l’école et de l’apprentissage serait donc fondamental. Que ce soit au cours du premier ou du second degré, les alertes se sont multipliées pour sonner l’alarme et l’urgence de la mission, et le gouvernement s’est emparé du dossier. Tout d’abord, avec Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes de mai 2012 à août 2014, qui avait alors fait de ce sujet un cheval de bataille en instaurant l’ABCD de l’égalité en expérimentation dans 10 académies françaises, soit 247 écoles, à la rentrée 2013.

Début 2014, les événements s’enchainent et se bousculent, le sms de Farida Belghoul embrasent les esprits échauffés et terrifiés à l’idée de soi-disants cours de masturbation dès 4 ans et autres rumeurs qui poussent certains parents à retirer leurs enfants des établissements scolaires à l’occasion des Journées de retrait de l’école. La machine est en route et la ministre, en lien avec Benoit Hamon, alors ministre de l’Éducation nationale, décident d’enterrer cet outil.

Ce dernier ne disparaît pas tout à fait et revient sous le nom de Plan d’action pour l’égalité entre les filles et les garçons à l’école. 4 axes se sont dégagés de l’ABCD de l’égalité, salué par l’inspection générale de l’Éducation nationale (IGEN), à la suite de son évaluation. Dans les mesures principales du Plan figurent la formation du personnel éducatif inscrite dorénavant dans les écoles supérieures du professorat - et du personnel déjà en activité - la mise en place d’une mallette pédagogique à destination des enseignants, l’information aux parents ou encore l’intégration de séquences pédagogiques dans les programmes (EPS, éducation morale et civique, français, géographie et histoire).

Un point qui ne devrait pas déplaire à Nicole Lucas, agrégée et docteure en histoire, licenciée en histoire de l’art, membre associée du laboratoire CERHIO/CNRS/UMR 6258 – Université Rennes 2, qui a orienté ses études, depuis plusieurs années, sur les manuels scolaires, l’enseignement de l’histoire et la place des femmes dans l’Histoire.

« Elles ne sont pas totalement absentes mais leur place est minime. En 2008, les manuels scolaires ont intégré les femmes médiévales, Emilie de Chatelet et les femmes dans la Première guerre mondiale. Sinon rien n’a bougé », scande-t-elle.

Mentionner Olympe de Gouges ou Simone Weil en quelques lignes dans les textes est bien loin d’être satisfaisant. Selon la spécialiste, l’espace accordé à la gente féminine dans les livres scolaires est dramatique. Quatre ou cinq textes de femmes sur une centaine, « c’est pire que de ne pas les voir apparaître ! » Indignée, elle nous montre les chiffres publiés, sous forme d’un tableau, dans son ouvrage Éducation des femmes – Héritages, expériences, identités, co-écrit avec Danielle Ohana : pour exemples, dans un manuel édité chez Magnard en 2010, pour une classe de 2nde, sur 20 auteurs, seulement 3 femmes ! Ou encore dans un manuel édité chez Hachette, la même année pour le même public, aucune bio de femmes sur 48.

« Pour que ce soit vendeur, les femmes se trouvent en couverture de livres. Mais pas trop dans les textes… Ou alors on fait un dossier sur elles. Ce n’est pas bon, il faut les intégrer dans le continuum de l’Histoire. Il y a plein de femmes dans l’Histoire ! », précise-t-elle. Le sujet est terrifiant, la conversation passionnante. Car c’est une passionnée Nicole Lucas, qui nous liste les femmes oubliées – volontairement ?! - des manuels : celles l’Antiquité, du Moyen-âge, les aristos, les abbesses (« qui avaient autant de pouvoir que les hommes »), les paysannes…

« Toutes avaient un rôle dans la société. On fait comme si elles n’apparaissaient qu’au XXe siècle ! Les manuels nous enseignent une histoire d’hommes… Ma formule, c’est : Une histoire mixte et équilibrée », rigole-t-elle.

L’auteure de Dire l’histoire des femmes à l’école reconnaît alors les défaillances des manuels scolaires, soumis à des programmes, les problèmes de formation des enseignant-e-s et la frilosité des professeur-e-s et des familles à s’attaquer à ce sujet. Toutefois, elle se ravit de voir que la question interroge et attise la curiosité des professionnel-le-s – Magali Hardouin, de l’Université Rennes 2 également, loin d’être la seule, a publié, en 2012, un rapport sur la représentation des femmes dans les manuels de géographie – mais aussi des élèves.

La preuve avec la pétition d’Ariane Baillon, 17 ans, envoyée à Benoit Hamon – aujourd’hui sur le bureau de Najat Vallaud-Belkacem, par conséquent – s’indignant de constater qu’une seule femme figurait au programme de philosophie en terminale : Hannah Arendt. Mi-août, elle avait déjà récolté plus de 12 000 signatures.

Elle précise également, dans un article écrit pour Rue89 Bordeaux, son indignation face à la présentation des femmes, en lettres par exemple : à travers leurs liaisons avec les « grands hommes », et prend pour exemple George Sand, abordé dans sa relation avec Alfred de Musset seulement. La prise de conscience est initiée. Espérons qu’elle ne se perde pas en chemin. Une certitude pour Nicole Lucas :

« Il faut des outils multipolaires à l’école, pour les professeur-e-s et les élèves. Les manuels restent un support pour l’enseignant comme pour l’enfant. Des femmes, il faut en parler à tous les âges ! »

Parce que l’égalité des sexes n’est pas que dans les livres…

Quelle est la politique de la ville en matière d’égalité filles-garçons, femmes-hommes ? Quels sont les outils mis à disposition des fonctionnaires municipaux ? Quels sont les programmes établis par la ville ? Des interrogations que la rédaction de YEGG est allée soumettre aux élues de la ville de Rennes, en charge de ces questions, Lénaïc Briéro, adjointe déléguée à l’éducation et aux politiques mémorielles, et Geneviève Letourneux, chargée des droits des femmes et de l’égalité.

Récemment élues (début avril), elles n’avaient pas encore eu le temps, mi-juillet, de prendre pleinement connaissance de leurs nouveaux dossiers. De surcroît, leurs agendas ne leur laissent que peu de temps pour répondre aux journalistes. Néanmoins, elles ont rapidement rappelé que cette préoccupation n’est pas récente à Rennes, que l’égalité s’inscrit « dans l’ADN de la ville » et que la nouvelle municipalité « poursuit la dynamique impulsée il y a plusieurs années ».

Concrètement ? Côté éducation, Lénaïc Briéro annonce que :

« Nous commencerons par une sensibilisation de notre personnel dans les écoles aux luttes contre les discriminations filles-garçons. Cela devrait se poursuivre par des formations ».

Quand ? Bientôt sans doute… Côté droits des femmes, Geneviève Letourneux signale que « Pour ainsi dire, il y a la dimension de la formation du personnel d’accueil, qui est importante ». Elle ajoute « Nous avons entrepris un gros travail institutionnel, qui est fondamental pour faire la preuve par l’exemple, de sensibilisation des employés municipaux ». Un bon début. La promesse la plus notable concerne le personnel municipal de la Petite Enfance.

Ainsi, en mars dernier, lors de la journée pédagogique qui lui est consacrée, a été mise en place une formation continue sur l’égalité filles-garçons. « Cela devrait permettre de donner des habitudes de travail qui irriguent le quotidien », se félicite Geneviève Letourneux. Encourageant, certes. Reste à savoir si cela sera pérennisé et suivi d’effets.

En février dernier, la rédaction de YEGG contactait l’Inspection Académique dans le cadre d’un Décryptage sur l’ABCD de l’Égalité. À l’époque, de vilaines rumeurs se diffusaient via sms, prétendant que cet ABCD n’était rien d’autre qu’une théorie du genre, que les enseignants allaient dispenser des cours de masturbation aux enfants et faire d’eux des homosexuels… etc, et incitant les parents à des journées de retrait de l’école.

La droite extrême et la droite dure se sont empressées d’envenimer les choses. Face à cela, l’Inspection Académique a choisi de pratiquer la politique de l’autruche, pensant que moins on parlerait de l’ABCD de l’Egalité, plus les parents d’élèves oublieraient la rumeur. Elle a donc refusé de répondre à nos questions. Or, on sait que la communication sur des sujets aussi sensibles est toujours meilleure que le silence.

En outre, ce programme n’avait rien de révolutionnaire (cf. Décryptage – N°23) et il aurait été intelligent de mettre les points sur les « i » une bonne foi pour toutes. L’ABCD de l’Egalité abandonné par le ministre de l’Education Benoît Hamon en juin dernier, la rédaction a fait une nouvelle demande d’entretien à l’Académie, pour évoquer plus largement l’éducation à l’égalité à Rennes, connaître les dispositifs déjà mis en place dans la ville. Nouveau refus. Sans explication. Une attitude navrante dont les esprits malveillants à l’origine des rumeurs sur les conséquences potentielles de la théorie du genre se délectent et se réjouissent.

« Nous n’avons que très peu de temps pour faire de nos élèves des citoyens intelligents humainement », explique Ronan Chérel, professeur d’histoire-géographie au collège Rosa Parks, à Rennes. L’an dernier, il a participé avec un groupe 8 élèves – 6 filles et 2 garçons - de 3e, aux Olympes de la parole, un concours annuel organisé par l’Association françaises des femmes diplômées des universités, sur le thème suivant : « De nos jours, le sport est-il un facteur d'émancipation des filles et des femmes dans la société ? Tous les sports individuels ou collectifs sont-ils ouverts aux filles et aux femmes ? »

Pour le professeur rennais, le programme scolaire permet de canaliser les énergies vers du positif. C’est ensuite la sensibilité de l’enseignant qui mène à traiter le thème de l’égalité, dont l’égalité des sexes. Se saisir des opportunités offertes par l’Institution, comme le concours d’éloquence, est alors capital pour leur donner matière à « plaider des choses civiquement, démontrer une réflexion, une implication, un militantisme naissant, peu importe. Pour construire leur humanisme. »

Il reviendra plus tard dans la discussion sur les programmes scolaires :

« La présence des femmes y est encore sous évaluée. Personnellement, je suis pour saisir les situations exemplaires dans l’Histoire, à travers les hommes ou les femmes. Celui ou celle qui illustre le mieux notre propos. »

Il conclut alors sur la situation actuelle, celle d’une démarche personnelle de la part des enseignants qui souhaitent en apprendre davantage sur les sujets. « Nous n’avons pas une connaissance universelle des choses, les manuels n’enseignent pas tout. C’est donc à nous de nous renseigner. Mais notre enseignement mériterait que l’on nous y aide », précise-t-il.

Rennaise d’adoption, éditrice et auteure, Jessie Magana a fait de l’égalité filles-garçons son cheval de bataille. Dans ses ouvrages – Comment parler de l’égalité filles/garçons aux enfants, Editions du Baron Perché et Les mots indispensables pour parler du sexisme aux Editions Syros, co-écrit avec Alexandre Messager - elle livre des pistes éducatives pour y parvenir. Rencontre.

YEGG : Pourquoi l’éducation à l’égalité vous tient-elle tant à cœur ?

YEGG : Pourquoi l’éducation à l’égalité vous tient-elle tant à cœur ?

Jessie Magana: Tout le monde pense que l’égalité des sexes est réalisée, mais non ! Elle n’existe pas dans les esprits. Et les chiffres le prouvent - 80 % des tâches ménagères exécutées par les femmes, 16 à 20 % d’écart de salaires, 14% de femmes maires en France…etc.

Depuis Olympe de Gouges et les suffragettes, les choses ont bougé. Il y a eu de gros jalons historiques, 1945, les années 1970, et ce qui en a découlé est fort. Juridiquement, il y a eu des leviers puissants, comme la loi sur la parité, mais ça n’a pas été suffisant pour que les mentalités évoluent. Les femmes elles-mêmes sont conditionnées.

Comment peut-on faire évoluer les mentalités ?

La société projette des rôles avant même la naissance, il faut donc commencer à travailler avec les parents et les professionnels de la petite enfance sur les représentations, en s’affranchissant des stéréotypes notamment, sans pour autant tomber dans la neutralité.

Mon travail consiste à clarifier les choses de façon raisonnée, expliquer que le sexe biologique, le sexe culturel et l’orientation sexuelle sont trois choses bien différentes. Et toutes les combinaisons sont possibles ! On peut être très féminine et chef de chantier. On peut être très féminin et hétéro !

Le débat dépassionné est donc essentiel ?

Oui ! La confusion totale liée à l’ignorance et la crainte pose problème aujourd’hui. Nous sommes là pour discuter, mettre en perspective les choses, mais c’est très dur dans ce monde de l’immédiateté où les médias jouent sur les effets d’annonce. Il faut donc faire un travail pédagogique, malheureusement contré par les groupuscules anti-genre (Alliance Vita…etc.) qui jouent sur l’affect et la passion, eux.

Le but ?

Aboutir à une société plus juste où chacun se respecte, s’épanouit indépendamment de son orientation sexuée, accepte l’autre, est ouvert. Cela permettrait aussi de faire baisser les violences faites aux femmes. Si on continue de voir la sexualité de l’homme comme un besoin que la femme doit assouvir, alors il y aura toujours autant de viols et d’agressions.

Quel est le meilleur âge pour cela ?

Tous ! C’est mieux si on intervient tôt. Jusqu’à 2 ans, l’enfant ne sait pas s’il est fille ou garçon. C’est son entourage qui agit en fonction de son sexe. Il faut alors déconditionner les adultes. De 2 à 5 ans, les enfants construisent leur identité sexuée, en imitant l’adulte. On doit les laisser faire, les laisser jouer ensemble, favoriser la mixité. À 6-7 ans, ils restent entre sexes, et entrent dans la représentation. Là, il faut travailler sur les images, répondre à leurs interrogations.

C’est l’âge où l’on prend conscience du jugement des autres. Les adultes ont alors peur du regard de la société sur l’enfant, il ne faut pas, il faut laisser ouvert le champ des possibles. C’est plus facile pour les filles, car elles sont déjà dévalorisées. Les revaloriser est primordial afin que les garçons acceptent et accèdent à leurs jeux, sans se sentir pour autant rabaissés, voire humiliés. Ils n’ont pas le droit de jouer à la poupée, de pleurer, d’être faible… Quelle ânerie !

Enfin, chez les adolescents, le sexe est la question centrale. Or l’éducation sexuelle n’est pas faite. À l’école, on n’évoque que la prévention et la reproduction, et les parents ont du mal à discuter sur le sujet. Jamais on ne parle aux ados du sexe sous son aspect plaisir, relation avec l’autre. Résultat, ils filent vers le porno. L’âge moyen du visionnage du premier film porno est 13 ans !

Quel est l’âge le plus critique ?

L’adolescence. S’il n’y a pas d’ouverture maximale, les ados restent sur le modèle ancestral qui prétend que le sexe est un besoin physique de l’homme comblé par la femme. On a noté que dès la classe de 3e les filles s’imposent elles-mêmes des limites. Elles choisissent, spontanément, des domaines d’études en sciences humaines, psycho… Se disant, à tort, que les matières scientifiques ne sont pas pour elles.

Comment détruit-on les stéréotypes ?

Je fais des parallèles avec le racisme ou je demande « tu n’as jamais été confronté à une injustice dans ta vie ? » Il faut aussi inverser les rôles, parler aux gens de leur enfance, faire émerger des choses de cette période, qu’ils se souviennent de ce qu’ils ont vécu, ressenti alors. Il faut questionner leurs représentations. Mais aborder l’identité sexuée c’est toucher au très intime, c’est donc très complexe.

Que pensez-vous de l’abandon de l’ABCD de l’Egalité ?

Quel dommage ! Car il y a là du boulot, les enseignants sont inconsciemment conditionnés, comme nous tous. ABCD ou pas, ce qui m’importe c’est la prise de conscience de l’égalité à tous les niveaux, de la crèche à la fac, qu’elle soit au cœur de l’éducation, de la société, des mentalités. Que tous les intervenants soient formés, que l’on travaille sur les stéréotypes, à des jeux sur les métiers avec les enfants, des jouets mixtes.

On doit former les enseignants et leur fournir des outils afin que cela fasse partie de leur quotidien, soit au centre de leur enseignement. Les manuels scolaires doivent être revus, mais aussi la littérature jeunesse, et toute la culture. L’effort doit être fait pour mettre en valeur des figures féminines en littérature, en histoire. Cette année, au brevet des collèges, les élèves ont eu un texte de Charlotte Delbo ! Ce sont les enseignants qui l’ont choisi, ce qui prouve qu’ils sont des têtes de pont. L’égalité des sexes est une fragile révolution, balbutiante et remise en cause. Il faut y travailler à tous les niveaux de la société, à tout instant.

Le corps a-t-il un sexe quand il s’agit d’un outil d’expression ? Une question qui sonne comme une ritournelle quand on assiste à certains spectacles de danse contemporaine. En novembre dernier, le TNB, le Triangle et la Cité de la danse présentaient dans le cadre du festival Mettre en scène le désopilant Antigone Sr., véritable bombe culturelle qui nous assommait par surprise de par la singularité de la représentation destinée à mettre le voguing à l’honneur.

Le corps a-t-il un sexe quand il s’agit d’un outil d’expression ? Une question qui sonne comme une ritournelle quand on assiste à certains spectacles de danse contemporaine. En novembre dernier, le TNB, le Triangle et la Cité de la danse présentaient dans le cadre du festival Mettre en scène le désopilant Antigone Sr., véritable bombe culturelle qui nous assommait par surprise de par la singularité de la représentation destinée à mettre le voguing à l’honneur.

L’éditeur, Presses de la Cité, le résume joliment : « C’est la belle histoire d’une fleur poussée au milieu du béton, celle d’une rédemption… »

L’éditeur, Presses de la Cité, le résume joliment : « C’est la belle histoire d’une fleur poussée au milieu du béton, celle d’une rédemption… » Une fois à l’extérieur, deux gros sacs Tati dans les mains, elle ne sait où aller, elle va alors partager les galères et les plans boulots avec des amies ex-détenues. Elle commence l’animation et les scènes slam, elle a déjà touché à l’écriture en prison. Elle rencontre Nina, « une femme incroyable qui anime des ateliers dans une maison de quartier. J’ai fait ça 2 ans, le milieu socio-culturel, c’est précaire mais j’aimais ça ! Être avec les jeunes, avec les enfants ! » Audrey se lance dans un nouveau combat, celui de faire effacer ses peines figurant sur l’extrait de son casier judiciaire.

Une fois à l’extérieur, deux gros sacs Tati dans les mains, elle ne sait où aller, elle va alors partager les galères et les plans boulots avec des amies ex-détenues. Elle commence l’animation et les scènes slam, elle a déjà touché à l’écriture en prison. Elle rencontre Nina, « une femme incroyable qui anime des ateliers dans une maison de quartier. J’ai fait ça 2 ans, le milieu socio-culturel, c’est précaire mais j’aimais ça ! Être avec les jeunes, avec les enfants ! » Audrey se lance dans un nouveau combat, celui de faire effacer ses peines figurant sur l’extrait de son casier judiciaire.

Pour leur entraineur, Nicolas Civadier, la qualité du jeu ne réside pas dans la force et il est important de ne créer aucune distinction sexuée : « Ce que l’on demande aux joueuses, on le demande aussi aux joueurs : assiduité, respect, écoute, rigueur et envie ! Et le dimanche quand il faut jouer – championnat départemental - on joue ! »

Pour leur entraineur, Nicolas Civadier, la qualité du jeu ne réside pas dans la force et il est important de ne créer aucune distinction sexuée : « Ce que l’on demande aux joueuses, on le demande aussi aux joueurs : assiduité, respect, écoute, rigueur et envie ! Et le dimanche quand il faut jouer – championnat départemental - on joue ! »

Pourquoi avoir eu besoin de créer une commission au tennis féminin ?

Pourquoi avoir eu besoin de créer une commission au tennis féminin ?

YEGG : Pourquoi l’éducation à l’égalité vous tient-elle tant à cœur ?

YEGG : Pourquoi l’éducation à l’égalité vous tient-elle tant à cœur ?

L’Assistance médicale à la procréation rassemble différentes techniques de procréation dont les plus courantes sont :

L’Assistance médicale à la procréation rassemble différentes techniques de procréation dont les plus courantes sont : Quelles ont été les réactions lors de votre coming-out ?

Quelles ont été les réactions lors de votre coming-out ?

Quand soudain arrive une occidentale, « une brunasse habillée comme une blondasse ». Elle vient rencontrer la patronne qui doit lui présenter une fille pour son fils quadra, célibataire, qui veut une vierge portant le voile « car les filles de France ont tout perdu, la religion, la tradition… »

Quand soudain arrive une occidentale, « une brunasse habillée comme une blondasse ». Elle vient rencontrer la patronne qui doit lui présenter une fille pour son fils quadra, célibataire, qui veut une vierge portant le voile « car les filles de France ont tout perdu, la religion, la tradition… »

YEGG : La 4e Biennale de l’égalité se termine aujourd’hui en Bretagne, seule région à proposer ce type de manifestation (la ville de Reims organise également une Biennale de l’égalité). Pourrait-on imaginer que la Biennale de l’égalité soit imposée dans chaque région française, et chapotée par le ministère des Droits des femmes ?

YEGG : La 4e Biennale de l’égalité se termine aujourd’hui en Bretagne, seule région à proposer ce type de manifestation (la ville de Reims organise également une Biennale de l’égalité). Pourrait-on imaginer que la Biennale de l’égalité soit imposée dans chaque région française, et chapotée par le ministère des Droits des femmes ?

Vendredi, à 20h30, le parc Jules Ferry respire le calme et la tranquillité. Pourtant, les voix puissantes des membres de The Boxettes percent cette fausse quiétude. Celles qui se sont produit le 20 mars dernier, à Rennes, sur la scène de l’Antipode sont de retour en terre bretonne pour environ une heure de beatbox détonnant, 100% féminin, pour notre plus grand plaisir.

Vendredi, à 20h30, le parc Jules Ferry respire le calme et la tranquillité. Pourtant, les voix puissantes des membres de The Boxettes percent cette fausse quiétude. Celles qui se sont produit le 20 mars dernier, à Rennes, sur la scène de l’Antipode sont de retour en terre bretonne pour environ une heure de beatbox détonnant, 100% féminin, pour notre plus grand plaisir. Leur concert soulève un vent d’énergie et apporte un souffle nouveau à la scène beatbox. La performance de Bellatrix ne peut passer inaperçue et ne cesse d’étonner et d’impressionner la gente masculine tant elle dévoile des capacités hors-normes. Vêtue d’une robe noire et d’une paire de baskets streetwear, la championne anglaise ne se contente pas de flirter avec les graves, elle produit avec sa voix – et semble le faire avec une aisance déstabilisante – des fréquences que la basse ne pourrait délivrer.

Leur concert soulève un vent d’énergie et apporte un souffle nouveau à la scène beatbox. La performance de Bellatrix ne peut passer inaperçue et ne cesse d’étonner et d’impressionner la gente masculine tant elle dévoile des capacités hors-normes. Vêtue d’une robe noire et d’une paire de baskets streetwear, la championne anglaise ne se contente pas de flirter avec les graves, elle produit avec sa voix – et semble le faire avec une aisance déstabilisante – des fréquences que la basse ne pourrait délivrer. Et si on avoue ne pas adhérer entièrement au style proposé - qui souligne quelques faiblesses en matière d’originalité dans le genre musical – il est à noter qu’elles ont l’art de faire danser les spectateurs et de les emmener dans leur monde déjanté et festif. Ces deux lorientaises s’arment de belles paroles pour naviguer contre vents et marées avec humour, émotion et gaieté contagieuse. Les Sœurs Bervas apportent une touche humaine de par leur sens de la théâtralité et de la scène.

Et si on avoue ne pas adhérer entièrement au style proposé - qui souligne quelques faiblesses en matière d’originalité dans le genre musical – il est à noter qu’elles ont l’art de faire danser les spectateurs et de les emmener dans leur monde déjanté et festif. Ces deux lorientaises s’arment de belles paroles pour naviguer contre vents et marées avec humour, émotion et gaieté contagieuse. Les Sœurs Bervas apportent une touche humaine de par leur sens de la théâtralité et de la scène.

Deux groupes sont constitués au fond de la salle. Laëtitia Mazoyer, au milieu, observe, écoute, attend. Les femmes, et les rares hommes présents, accordent leurs arguments avant de les confronter entre eux. La conférence commence ainsi. Par un débat mouvant. D’un côté, celles qui sont pour l’affirmation « C’est le premier pas qui coûte ».

Deux groupes sont constitués au fond de la salle. Laëtitia Mazoyer, au milieu, observe, écoute, attend. Les femmes, et les rares hommes présents, accordent leurs arguments avant de les confronter entre eux. La conférence commence ainsi. Par un débat mouvant. D’un côté, celles qui sont pour l’affirmation « C’est le premier pas qui coûte ». « Au bout d’un moment, en cours de route, j’ai commencé à marcher avec joie et j’ai tué le prince charmant ». Silence dans la salle, les spectatrices étant piquées par la curiosité. Dans une démonstration théâtrale, Laëtitia illustre la relation de couple.

« Au bout d’un moment, en cours de route, j’ai commencé à marcher avec joie et j’ai tué le prince charmant ». Silence dans la salle, les spectatrices étant piquées par la curiosité. Dans une démonstration théâtrale, Laëtitia illustre la relation de couple.

Elle mène une double vie, Catherine Vidal, comme elle aime le dire au début de sa conférence. Dans sa première vie, elle est dans son labo et travaille sur la vie et la mort des neurones dans les maladies neuro-dégénératives. Et dans la seconde, elle s’intéresse aux stéréotypes et aux idées reçues qui concernent les femmes et les hommes.

Elle mène une double vie, Catherine Vidal, comme elle aime le dire au début de sa conférence. Dans sa première vie, elle est dans son labo et travaille sur la vie et la mort des neurones dans les maladies neuro-dégénératives. Et dans la seconde, elle s’intéresse aux stéréotypes et aux idées reçues qui concernent les femmes et les hommes. « Hormis l’hypothalamus (dont une des fonctions est de réaliser la liaison entre le système nerveux et le système endocrinien, ndlr) qui active chaque mois des neurones afin de déclencher l’ovulation chez la femme et qui marque donc une différence associée à la reproduction, il n’y a pas de différence entre les sexes pour les fonctions cognitives », explique la conférencière.

« Hormis l’hypothalamus (dont une des fonctions est de réaliser la liaison entre le système nerveux et le système endocrinien, ndlr) qui active chaque mois des neurones afin de déclencher l’ovulation chez la femme et qui marque donc une différence associée à la reproduction, il n’y a pas de différence entre les sexes pour les fonctions cognitives », explique la conférencière.