Le corps des femmes constitue un enjeu politique très fort dans les rapports de domination. Preuve en est avec le viol comme arme de guerre mais aussi comme base de conception d’une culture qu’on répand dans les médias, les œuvres cinématographiques et artistiques, dans l’éducation genrée et sexiste, dans les publicités, etc. La culture du viol contraint à penser que les hommes sont sujets et dominent les femmes qui elles sont objets. De cette société aux valeurs patriarcales intégrées et transmisses de génération en génération découle donc l’idée que le corps des femmes ne leur appartient pas entièrement, pas réellement. Elles n’en disposent pas librement. Grand nombre de souffrances viennent chatouiller, ou plutôt poignarder, nos bourrelets, seins, vergetures, utérus, culs, jambes et amas de cellulite. Et pourtant, ces corps combattent, main dans la main avec l’esprit, contre les injonctions, les épreuves, les difficultés. Pour la réappropriation des corps, plus libres, plus réels, plus vivants.

Les petites filles sont éduquées dans l’idée qu’elles sont fragiles, discrètes, sensibles. Mais aussi dans l’idée qu’elles vont devoir souffrir. Souffrir pour être belle, enfanter dans la douleur, se tordre à l’arrivée des règles… Le paradoxe de l’injonction à être femme. Douillettes, elles doivent serrer les dents et les fesses. Une vie de souffrance, d’injustices et de discriminations les attend, mieux vaut les préparer dès la petite enfance, à endurer les épreuves de la féminité et à payer les dérives de la masculinité toxique. Pourquoi ?

DE DÉESSES À IMPURES

Au moment des premières règles – appelées les ménarches – les filles intègrent le poids de la honte et de la peur, transmis de manière plus ou moins inconsciente dans l’imaginaire collectif. Dans l’essai Le mythe de la virilité, la philosophe Olivia Gazalé démontre que pendant un temps les femmes, de par le pouvoir de donner la vie, étaient érigées en déesses.

Elles étaient alors vénérées jusqu’à la découverte que « la procréation n’est plus le privilège exclusif et magique de la femme, cette prérogative sacrée au nom de laquelle il avait fallu, durant des millénaires, l’adorer, la prier et lui faire des offrandes, mais une affaire de semence mâle et de labour viril du sillon matriciel. »

Dès lors, la femme ne devient rien d’autre « que le réceptacle destiné à recueillir le précieux liquide séminal. Tandis que son ventre est discrédité, le sperme devient un objet de culte, au même titre que la fascinante machine dévolue à son intromission dans le ventre féminin : le phallus. »

Depuis, les femmes enceintes sont sacralisées, les femmes menstruées dénigrées. Le moment des règles représentant l’impureté, les non fécondées sont mises de côté, écartées, exilées, exclues (l’exil menstruel existe encore dans certains endroits, comme le Népal où le rituel est pourtant interdit par le gouvernement depuis 2005).

À cela, la philosophe ajoute : « Au commencement de l’histoire, les règles auraient donc été considérées, dans certaines cultures, comme sacrées, avant que les religions patriarcales ne les stigmatisent et assimilent la femme à l’animalité dans ce qu’elle peut avoir de plus répugnant, l’obligeant à s’éloigner périodiquement de la communauté humaine à la première goutte de sang et à se décontaminer avant d’y être réintégrée. »

LA DÉPOSSESSION DU CORPS

Ainsi, le tabou perdure, les jeunes filles intégrant cet héritage inconscient et patriarcal qui participe à leur invisibilisation dans la société. Elles grandissent avec la peur de la tâche de sang sur le pantalon, la peur des mauvaises odeurs, la honte d’évoquer et de nommer précisément les menstruations.

« Cette peur d’être trahie par son corps en permanence, c’est la base de la dépossession de nos corps. », expliquait justement la réalisatrice militante Nina Faure, auteure du documentaire Paye (pas) ton gynéco, lors de sa venue à Rennes le 27 novembre dernier.

Et en s’emparant de nos corps, les hommes pensent détenir le pouvoir suprême. Et vont plus loin, comme le souligne Olivia Gazalé dans son chapitre « La légitimation de l’exclusion par l’infériorité féminine » : « Il se pourrait en outre que le sang menstruel ait joué un rôle encore plus important dans l’histoire de la construction des sexes que la simple exclusion temporaire des femmes du lit conjugal ou de la maison. Il est possible qu’il soit aussi la cause (ou plutôt le prétexte) de leur exclusion permanente de certaines professions, et cela dès l’époque des chasseurs-cueilleurs, donc bien avant l’apparition des grandes religions. Une division des tâches qui est aussi un partage du monde en deux, entre une sphère masculine, très vaste, mais hermétiquement close, et une sphère féminine, beaucoup plus limitée, faite d’empêchements, d’entraves et d’interdits. »

CONTRÔLER LE SEXE FÉMININ

Le corps des femmes n’a donc pas toujours été l’apanage des hommes mais l’est devenu depuis très longtemps et divise l’humanité en deux catégories dont l’une est soumise à l’autre, dans une violence inouïe. Dans Le mythe de la virilité toujours, l’autrice démontre de nombreuses symboliques à ce propos.

Si le vagin est un antre obscur puisque caverneux et a priori dangereux, les hommes n’ont pas d’autre choix que de l’accepter pour engendrer des fils. Mais le clitoris lui a bien trop de puissance sur la jouissance et d’inutilité scientifique sur la reproduction : « L’idée est simple : sans clitoris, pas de jouissance, donc moins de risque d’adultère. »

L’excision est donc une protection supplémentaire contre l’infidélité de la femme, dont la figure dominante est celle de la femme à l’insatiable sexualité. « Cette opération dangereuse, qu’elle prenne la forme d’une ablation du clitoris ou d’une infibulation, s’est pratiquée et se pratique encore à une très large échelle à travers le monde. Elle n’a toujours pas disparu en France, où elle est exécutée clandestinement, dans des conditions d’hygiène désastreuses, par des communautés venues du Mali, du Sénégal, de Mauritanie, de Gambie ou de Guinée. »

Elle analyse également le viol comme arme politique, « arme de destruction massive », comme l’écrit Annick Cojean dans Le Monde en 2014, pour parler de la situation en Syrie mais ces termes sont applicables également au Viêtnam, au Rwanda, en Bosnie, en Centrafrique et au Soudan du Sud, rappelle Olivia Gazalé :

« Engrosser la femme de l’ennemi est la meilleure façon d’étendre son empire et d’anéantir la lignée d’en face. C’est donc un meurtre contre la filiation, le meurtre symbolique de la communauté, l’extension du domaine de la folie génocidaire. Quand tout commence et tout finit dans le ventre des femmes… »

Un ventre bien contrôlé qui dans les années 70 prendra également la forme d’un crime peu connu et reconnu que la politologue féministe Françoise Vergès met en avant dans Le ventre des femmes – Capitalisme, racialisation, féminisme : les stérilisations et avortements forcés à la Réunion pratiqués par des médecins blancs, sur ordre du gouvernement français.

LES RAPPORTS DE DOMINATION PERSISTENT

Si aujourd’hui on aime à penser une évolution certaine grâce aux luttes féministes des années 60 et 70 pour l’accès à la contraception et à l’avortement ainsi que la libération sexuelle, on se fourvoie. Les combats ont permis d’obtenir des droits, c’est une réalité, heureusement.

Mais ces droits conquis sont sans cesse menacés, principalement par les montées des extrêmes au pouvoir un peu partout dans le monde mais aussi par la perpétuation des traditions archaïques et misogynes. Fin janvier 2019, une jeune népalaise de 21 ans décède durant son exil menstruel (rappelons encore une fois que le rituel chhaupadi est interdit depuis 14 ans maintenant).

Fin février 2019, une jeune argentine de 11 ans accouche par césarienne à la suite d’un viol commis par le compagnon de sa grand-mère (en Argentine, l’avortement est illégal mais autorisé en cas de viol, sauf quand la Justice laisse trainer les dossiers de demande d’avortement afin de dépasser le délai pour le pratiquer…).

Début mars 2019, en France, 30 femmes ont été tuées depuis le 1er janvier par leur compagnon ou ex compagnon. Le corps des femmes reste un enjeu terriblement actuel dans les rapports de domination. La souffrance corporelle et psychologique comme héritage maternel n’est ni entendable ni tolérable.

Les voix des femmes sont nombreuses à s’élever contre ces diktats essentialistes, visant à faire croire à la population que cela serait « naturel » chez les femmes de subir leurs cycles ou d’accoucher dans la douleur, et autres sornettes du genre. Les violences gynécologiques et plus largement médicales sont sévèrement dénoncées ces derniers mois mais peu prises au sérieux, dans le sens où la parole des femmes reste remise en cause et que les formations ne sont toujours pas composées de modules continus concernant l’accueil et l’écoute des patientes.

Car il est nécessaire aujourd’hui de déconstruire le rapport de domination qui place le sachant sur un piédestal et le patient – particulièrement lorsque celui-ci est une personne de sexe féminin, une personne transgenre, une personne racisée, une personne intersexe, une personne non binaire, une personne homosexuelle, bisexuelle, pansexuelle, etc. – dans une position d’infériorisation.

« On a toujours été conditionnées pour souffrir. C’est une construction sociale et culturelle et on voit la force de cette création qui se transmet de génération en génération. Ça a une incidence sur notre manière de concevoir nos cycles… J’ai été libérée le jour où j’ai compris que non, on n’a pas à souffrir ! »

explique Lucie Cavey, 39 ans, professeure de yoga (HappyKorpo) qui anime des cours notamment au sein de la structure O’nidou.

Elle constate, pour sa génération, un manque d’éducation et de transmission quant au corps féminin et son fonctionnement. Un sujet tabou, souvent tu dans les familles, ou peu évoqué, rarement enseigné au cours de la scolarité, que l’on soit dans le public ou dans le privé.

« Je pense que c’est important d’être éduquées à ces questions-là dès l’enfance. Je suis d’une génération où avec mes parents je n’ai pas eu l’impression d’avoir une transmission sur les cycles, les règles, la sexualité, etc. Et ça m’a manqué. En tant que mère, j’en parle à mes filles. Je n’ai aucun tabou par rapport à ça, je veux pouvoir répondre à toutes les questions pour qu’elles ne soient pas surprises ensuite. », poursuit-elle.

FIN DU SILENCE ?

La surprise, on en parle de plus en plus. La surprise de ne recevoir aucune information en consultation gynécologique autour de tous les moyens de contraception. La surprise de n’être que trop rarement consultées quant à notre consentement face à un examen médical, en particulier quand celui-ci nécessite une pénétration dans le corps. La surprise d’être traitées uniquement comme un corps dont on ne s’occuperait pas bien si le médecin n’était pas là pour nous rappeler les bases, un corps qui ne renfermerait rien d’autre que des organes, des tissus, des vaisseaux sanguins, etc.

La surprise d’être violentées verbalement – et sexuellement dans certains cas – à travers des réflexions sexistes, LGBTIphobes, racistes, grossophobes, handiphobes… Le silence a duré parce que les femmes avaient – encore aujourd’hui – intégré l’infériorisation et la dépossession de leur corps.

« Aujourd’hui par exemple l’accouchement est devenu un acte médical et la grossesse une maladie. J’ai des ami-e-s qui vivent des démarches de PMA (Procréation Médicalement Assistée) et qui me racontent, je suis horrifiée. C’est un moment qui est dur physiquement et psychologiquement, durant lequel leur corps est fragilisé par le problème de fertilité et les traitements et elles passent de médecin en médecin, pénétrées d’examen en examen… C’est très difficile. », précise Lucie qui pointe alors la déshumanisation ressentie par de nombreuses femmes – et hommes – face au corps médical.

Pour elle, il faut « qu’en tant que femmes on s’affirme, on demande des informations face aux professionnel-le-s, qu’on apprenne et qu’on ose dire non, que l’on refuse leur façon de faire quand ça nous va pas, qu’on les oblige à nous respecter. Certaines personnes concernées le font déjà et ce sont elles qui font bouger les choses. Il est important de mieux connaître notre corps pour être plus sereines et vivre tout ça de manière moins passive, comme par exemple je pense à l’accouchement, où on ne nous dit pas qu’on peut bouger même une fois qu’on a eu la péridurale mais c’est possible ! Il faut retrouver ou gagner en confiance pour oser dire les choses et affirmer nos choix. Si on ne dit rien, le protocole médical sera suivi, point. Quand le corps médical voit arriver une femme bien décidée, il laisse faire et vient en soutien. »

Pour elle, il faut « qu’en tant que femmes on s’affirme, on demande des informations face aux professionnel-le-s, qu’on apprenne et qu’on ose dire non, que l’on refuse leur façon de faire quand ça nous va pas, qu’on les oblige à nous respecter. Certaines personnes concernées le font déjà et ce sont elles qui font bouger les choses. Il est important de mieux connaître notre corps pour être plus sereines et vivre tout ça de manière moins passive, comme par exemple je pense à l’accouchement, où on ne nous dit pas qu’on peut bouger même une fois qu’on a eu la péridurale mais c’est possible ! Il faut retrouver ou gagner en confiance pour oser dire les choses et affirmer nos choix. Si on ne dit rien, le protocole médical sera suivi, point. Quand le corps médical voit arriver une femme bien décidée, il laisse faire et vient en soutien. »

DÉPOSSÉDÉES PAR LA MALADIE

Annie, 58 ans, et Chantal, 63 ans, sont toutes les deux membres de l’équipage des Roz’Eskell, pratiquant le dragon boat - le bateau dragon est un type de pirogue – activité proposée par l’association CAP Ouest (Cancer Activité Physique) pour les femmes ayant été atteintes du cancer du sein. Pour Chantal, pas question de se laisser manipuler sans comprendre le pourquoi du comment :

« Je veux tout savoir pour comprendre et choisir. C’était une étape pour moi pour accepter la maladie. À ce moment-là, on est actrices de la survie immédiate. Mais quand les soins sont terminés, il y a un grand vide. Parce qu’après ça, tu fais l’inventaire des dégâts et il y en a sur le plan social, physique, professionnel, financier… Et puis on rentre avec des drains à la maison, on ne sait pas quoi en faire… Surtout que maintenant ils essayent de tout faire en ambulatoire… Moi j’avais envie de rester à l’hôpital, qu’on s’occupe de moi. Je me sentais pas reconnue et vulnérable. »

Pour Annie, le temps s’est accéléré au moment de la nouvelle. Tout s’est enchainé rapidement : « Après les examens qu’on m’a fait passer, je m’attendais à ce qu’on me dise que j’ai un cancer du sein mais ça m’est tombé dessus du jour au lendemain et surtout je ne m’attendais pas à la mammectomie. En une semaine, hop, tu passes au bloc. Tu y rentres avec deux seins, tu ressors avec un seul. Et tu vois que c’est plat, même s’il y a des pansements. À ce moment-là, on est complètement dirigées par les médecins. On est dépossédées de ce qu’on peut faire de notre corps à cause de la maladie. »

FEMMES AU-DELÀ DES ÉPREUVES

Face au cancer du sein, qui touche un peu plus de 50 000 femmes par an, les réactions sont diverses, en fonction des individus. « Avec le cancer, on a un corps meurtri, un corps fatigué. Lors de mon premier cancer, j’ai pas entendu. Le deuxième, j’étais vraiment très fatiguée. La question de la réappropriation, ça va être ‘Comment je me réapproprie un corps fatigué ?’. La mammectomie par contre, ça met un coup sur le plan de la féminité, de la sexualité. Et ça, on n’en parle pas en consultation. Moi je me suis dit ‘Bon tu étais une femme avant et bien tu restes une femme !’ », déclare Chantal qui arrive désormais à affirmer qu’elle se sent mieux, qu’elle se sent bien.

Pour Annie, le travail mental a été différent. « Le regard du conjoint est important et mon regard à moi aussi bien sûr. Le fait de mettre la prothèse le matin, l’enlever le soir… À ce moment-là, j’avais l’impression que tout le monde le voyait, que c’était marqué sur ma figure. Moi, je matais les seins de toutes les femmes, je pouvais pas m’en empêcher. Alors, avec une prothèse, tu ne t’habilles plus pareil, tu fais attention aux habits par rapport à ta poitrine. T’es obligée d’aller dans des boutiques spécialisées pour la lingerie pour avoir des trucs moches comme tout. Tu te dis que plus jamais tu pourras mettre des jolis petits soutifs… Ça prend du temps, la réappropriation se fait en plusieurs temps, petit à petit. Moi, j’ai opté pour la reconstruction mammaire, j’ai fini récemment. Maintenant je ne regarde plus les seins des autres et j’arrive à dire que j’ai deux seins ! », affirme-t-elle, sourire aux lèvres.

Si elles s’accordent à dire que la féminité n’est pas définie que ou par la poitrine, elles parlent toutes les deux d’une nouvelle et d’un passage traumatisants et bouleversants lorsque les médecins annoncent et réalisent la mammectomie. Sans oublier les complications qui peuvent survenir post opération.

« J’ai eu une nécrose à la suite de ça, ça a été deux mois de pansement à domicile. C’est un peu traumatisant. », confie Chantal. Un point libérateur pour elle est survenu lorsque son chirurgien a employé le terme de « mutilation » :

« Ça m’a fait énormément de bien de l’entendre dire ça. Parce que oui, c’est une mutilation. Et ça m’a fait du bien de l’entendre au moment j’allais faire la reconstruction. »

SE CONNECTER À SON CORPS, À SON CYCLE

Le travail d’acceptation et de réappropriation peut être long, fastidieux et intense face à la maladie, même en cours de rémission ou en rémission. On parle pour les femmes principalement de cancer du sein, mais il existe aussi l’endométriose qui peut entrainer le corps et l’esprit dans de grandes souffrances. Ici, liées au cycle menstruel.

Lucie Cavey anime régulièrement chez O’nidou des séances Happy Moon durant lesquelles le cycle est spécifiquement le sujet (la prochaine aura lieu le 5 avril, de 19h30 à 21h30), et tous les jeudis midis, un cours de yoga doux à destination des femmes :

Lucie Cavey anime régulièrement chez O’nidou des séances Happy Moon durant lesquelles le cycle est spécifiquement le sujet (la prochaine aura lieu le 5 avril, de 19h30 à 21h30), et tous les jeudis midis, un cours de yoga doux à destination des femmes :

« L’idée est de pouvoir se réapproprier son corps. On n’est pas obligées d’être victimes de nos cycles. On peut s’appuyer sur chaque période du cycle pour mieux les vivre et essayer de travailler des postures qui soutiennent l’énergie. On a tous de l’énergie masculine et de l’énergie féminine mais comme on vit dans une société très masculine, on ne sait plus trop ce qu’est l’énergie féminine. Dans les cours de yoga doux, je leur demande comment elles vont, comment elles se sentent et où elles en sont en gros dans les cycles et à partir de là, j’adapte la séance. Car il y a des postures qui peuvent faire du bien plus à une période qu’à une autre. »

La professionnelle pratique également le yoga régénérateur (dont la prochaine séance aura lieu le 24 avril de 19h30 à 21h30), une pratique spécifique à réaliser allongée, en étant soutenue par des coussins, des couvertures, etc. dans un but de relâchement total pour mettre le corps au repos.

Ce qui permet non seulement de recharger les batteries mais également d’amener de la respiration dans le bas ventre et l’utérus. Pour elle, corps en activité et corps au repos doivent aller de pair dans la journée, non de manière simultanée mais différenciée, toujours dans l’écoute de son corps :

« On peut prendre appui sur nos cycles et pour ça on doit s’autoriser à écouter son propre rythme. Et on doit être libre d’en parler, ça c’est encore problématique. Dans les cours de yoga, on va pouvoir par exemple travailler des postures qui peuvent soulager l’endométriose ou les règles douloureuses. Il y a un poids social très fort autour des règles. Même les douleurs au moment de l’ovulation, on en parle très peu. Je travaille actuellement là-dessus au niveau personnel, il est important de mieux se connaître, de dédramatiser et d’oser affirmer qu’à certains moments du cycle, on a besoin de repos. Il est important que les femmes reprennent le rôle de leur vie. Personne ne peut savoir à notre place. Et c’est pareil avec le corps des femmes enceintes. C’est notre corps et personne ne peut décider ou savoir à notre place. »

Dans les groupes, elle a des femmes de différents âges, avec (ou sans) des problématiques diverses, de l’endométriose à la ménopause en passant par la démarche de PMA et les cycles irréguliers, qui en sont à des étapes différentes de leur vie de femme à part entière.

Ce qui l’intéresse, c’est de les mener vers l’écoute de leurs besoins et de leurs possibilités. En cherchant à reconnecter le corps et l’esprit quand ceux-ci se sont décalés :

« L’automassage par exemple est un bon moyen d’être en connexion : le fait de palper, toucher. On ne le fait quasiment jamais parce que c’est un tabou. Mais c’est important de toucher le bassin, le ventre, les seins, le pubis et ça permet d’enlever les tabous par rapport à ça. En observant son corps et les énergies qui y circulent tout comme les tensions, on apprend beaucoup de choses. »

PORTÉES PAR L’ÉNERGIE COLLECTIVE

À partir de démarches individuelles dans un objectif individuel, de reconstruction personnelle et de réappropriation d’un corps en souffrance ou ayant été en souffrance, elles vont trouver de la liberté et du soutien dans le collectif. Au moment ou à la période où survient la mise en difficulté du corps, la personne vit seule l’épreuve.

« Même quand tu es entourée, que tes proches sont présents, tu es seule dans la maladie, le cancer isole, tu es seule au bloc. », souligne Chantal qui a rejoint les Roz’Eskell peu de temps après la création de l’activité par l’association CAP Ouest, tandis qu’au départ, elle ne souhaitait pas intégrer une groupe de femmes :

« Je n’ai jamais été qu’avec des femmes donc ce n’était pas évident pour moi. Rapidement, j’ai été convaincue par l’énergie collective. Quand on est fatiguée, on peut s’arrêter de pagayer pour souffler et le bateau avance quand même. Et puis en dragon boat, on pagaie vers l’avant. Ça donne de l’espoir de toutes faire avancer le bateau ensemble. C’est une activité qui est bonne pour le drainage lymphatique, une activité physique adaptée pendant ou après le traitement. Et c’est un tremplin pour revenir ensuite vers une activité physique ordinaire. On vit des choses tellement exceptionnelles qu’on y reste. »

Annie est devenue une dragon lady fin 2014, en venant avec une amie à elle également atteinte d’un cancer du sein : « Déjà, ça nous permet de faire autre chose et de ne pas être définies que par les rendez-vous médicaux. Et puis, on est allées à la vogalonga de Venise. Avoir un but comme ça, c’est un défi à relever. Fin 2014, j’étais encore en chimio. En mai 2015, j’étais à Venise avec l’équipe. Et comme dit Chantal, quand on est sur l’eau, on le dit à chaque fois aux nouvelles, on arrête dès qu’on est fatiguées, on se repose et un jour, elles aussi pagaieront pour celles qui auront besoin de se reposer. C’est sportif comme activité. Il faut faire à son rythme. On doit adapter à celles qui sont fatiguées, qui arrivent, qui sont encore en traitement, etc. même si on aurait envie de progresser davantage, de faire en plus une équipe mixte, pas uniquement réservé aux personnes malades, etc.»

LA SORORITÉ, POUR SOUFFLER ET AVANCER

Finalement, elles expriment là une appropriation complète de l’activité en elle-même qui leur a permis non seulement de reprendre le sport mais aussi de trouver un groupe porteur d’énergie dans lequel elles ont évolué et gagné en confiance. L’appréhension de Chantal s’est évaporée rapidement :

« En fait, j’ai vraiment envie de parler de sororité. On a développé une certaine sororité entre nous, même si on s’entend mieux avec certaines personnes que d’autres, ça c’est normal. Avant ça, j’avais un rapport à la féminité, que j’ai encore aujourd’hui, où je pense que chacun est comme il est mais moi je ne me maquillais jamais, je ne portais jamais de tenues extravagantes. Là, d’être avec des femmes qui mettent des boucles d’oreille, du rouge à lèvre, etc. ça donne envie. Par exemple, je pense en ce moment à me faire un vrai tatouage car l’encre du tatouage fait lors de la reconstruction est éphémère. Je n’aurais pas envisagé ça avant. Mais y a pas d’âge pour un tatouage ! Peut-être en fait tout simplement que le fait de partager cette activité entre femmes me permet de m’autoriser à plus de choses. »

Pendant son cancer et son traitement, Annie était très vigilante à l’image qu’elle renvoyait quant à son physique. Ne pas porter la perruque n’a pas été une option envisageable : « Je ne serais pas sortie sans ! Aujourd’hui, les femmes assument plus et viennent aux entrainements sans leur perruque. Aujourd’hui, je me dis que je pourrais le faire. Parce que j’ai parcouru tout ce chemin ! C’est une sacrée école d’aller sur le bateau. Je ne vais pas rester là toute ma vie mais pour l’instant, j’ai envie de cocooner les nouvelles, de prendre soin des unes des autres, d’être bienveillante. Et quand on est bien avec soi, on est bien généralement avec les autres. On ne parle pas forcément beaucoup de la maladie ou autre mais ça arrive que l’une d’entre nous évoque des douleurs, ou parle d’un rendez-vous (Chantal intervient : « Si elle n’a personne pour l’accompagner on peut lui proposer de venir avec elle si elle le souhaite. »), des médicaments. Quand certaines ont su que j’avais fait de la reconstruction mammaire, elles sont venues me poser des questions. On échange. »

ESPACE DE LIBERTÉ ET D’ÉCHANGES

De la même manière, Lucie Cavey évoque la sororité dans les cours de yoga doux, un espace dans lequel les unes et les autres peuvent partager des vécus et expériences communs et/ou différents mais aussi des lectures ou autres.

« Les femmes pour la plupart ne sont plus en lien avec leurs cycles. On ne leur apprend pas à écouter, observer, prendre le temps de se reposer quand c’est nécessaire et ça l’est. Ici, on est entre nous, c’est un chouette espace d’échanges où on peut dire librement qu’on est à la masse, comment on vit sa PMA, etc. On peut libérer la parole et apprendre des unes et des autres. Il y a des femmes qui ont des enfants, d’autres qui essayent d’en avoir, d’autres qui n’en veulent pas, des femmes qui travaillent, d’autres non, par choix ou pas…», commente Lucie qui rejoint également le discours d’Annie et Chantal concernant le vecteur boostant et stimulant du collectif sécurisant et bienveillant.

Elles expriment toutes un gain ou regain de confiance en elles, ayant eu alors la preuve de leurs capacités et de leur ancrage en tant que femme malgré l’épreuve subie. « Il n’y a pas une seule manière de vivre ses cycles ou les difficultés de manière générale. Le groupe fait ressortir la multiplicité d’une base commune. », conclut la professeure de yoga.

Un propos global qui se retrouve également du côté de l’association rennaise ACZA qui lutte contre l’excision à travers des actions de sensibilisation et de partage dans les témoignages et les événements, comme tel est le cas avec l’élection de Miss Afrika ou encore avec la marche contre l’excision - qui a eu lieu le 1erdécembre – à l’occasion de laquelle des membres de la structure, victimes d’excision dans leur enfance, avait exprimé cette sororité.

Une sororité essentielle à la libération de la parole qui s’accompagne en parallèle – pas toujours – d’une reconstruction chirurgicale du clitoris. Une sororité qui agit donc en soutien à une démarche personnelle de réparation dans certains cas et de réappropriation du corps et qui peut participer à l’acceptation, au mieux-être et au bien-être.

NE PLUS ACCEPTER D’ÊTRE DÉPOSSÉDÉES

Travailler sur la confiance en soi permet donc de lutter contre le processus de dépossession du corps dont parle Nina Faure puisque cela va permettre de au moins diminuer la peur d’être lâchées ou trahies par notre propre corps à n’importe quel instant. Et de cette réflexion, on peut tirer la ficelle jusqu’à la représentation de nos corps dans l’espace public.

Le « clac clac » des talons va prévenir qu’une femme traverse la rue, la jupe va attirer l’attention sur les formes, les jambes et les fesses. Peut-être va-t-elle remonter et sa porteuse, être insultée, harcelée, agressée. Parce qu’elle est seule en pleine nuit. Depuis petites, les filles sont éduquées à la peur de l’inconnu, la peur de l’espace public – nocturne particulièrement – et la peur du prédateur.

Elles intègrent des injonctions et des assignations, imposant alors des stratégies d’évitement – ne pas rentrer seule, mettre des baskets pour rentrer, emprunter des trajets que l’on sait plus fréquentés et mieux éclairés, ne pas perdre le contrôle – que les garçons en majorité n’apprennent pas de leur côté…

La femme serait fragile et l’homme un prédateur en proie à ses pulsions sexuelles. Deux idées reçues toxiques mais largement diffusées et médiatisées dans ce qu’on appelle la culture du viol. De l’image de la femme-objet que l’homme peut posséder dans la sphère publique comme dans la sphère privée découlent le harcèlement de rue, les violences sexistes et sexuelles, incluant également les violences conjugales.

RENFORCER SA CONFIANCE

« Depuis 5 ans, on a un cours spécifique pour les femmes et on a de plus en plus de femmes présentes. L’augmentation a été fulgurante. Il y avait environ une dizaine de personnes au départ maintenant on a 48 inscrites le mercredi et 45 le jeudi. Il y a parmi elles des femmes qui viennent pour des problèmes de violences par leur compagnon ou ex compagnon. Les violences sexuelles, faut bien le rappeler, c’est pas l’image du prédateur qui les attend dans la rue, c’est à 80% commis par des personnes de l’entourage ou des connaissances. De plus en plus de jeunes femmes qui viennent à cause du harcèlement de rue. », explique Frédéric Faudemer, coach en self défense et krav maga chez Défenses Tactiques, qui anime le cours Amazon training.

Il souhaite à l’avenir que le cours soit dirigé par des femmes, actuellement en formation pour devenir coachs : « Moi, je suis un gars, c’est compliqué, je ne vis pas ce qu’elles, elles vivent au quotidien. Et puis dans ce cours, spécifique aux femmes, les filles se gèrent entre elles. Elles se viennent en aide. Quand il y a des cas lourds, elles m’en réfèrent, je peux faire le lien avec mes collègues de la gendarmerie qui n’est pas toujours formée à ces problématiques mais qui en prend conscience pour améliorer l’accueil et l’écoute. Pour l’instant, c’est une collègue femme qui intervient, spécialisée dans ce domaine. »

L’objectif du cours : proposer une discipline basée sur le renforcement musculaire, l’entrainement du cardiovasculaire, la gestion du stress et l’analyse des risques. Morgane, 28 ans, secrétaire de l’association SOS Victimes 35, et Fanny, 26 ans, juriste pour la même structure souhaitant intégrer la police, suivent les séances depuis respectivement 3 ans et un an et demi (et devraient, selon Frédéric, pouvoir prendre le lead à la rentrée prochaine).

Parce qu’elles ont conscience « que contre un homme, on n’est pas à arme égale ». Ici, elles apprennent « des choses simples », pour « acquérir des réflexes », et pouvoir prendre la fuite en cas de situation dangereuse ou agression. « Il faut que ça devienne des réflexes. Pour pouvoir réagir en automatique malgré l’adrénaline sur le moment. », signale Morgane, rejointe par Fanny : « On n’aime pas prendre des coups mais le corps s’habitue ainsi à l’impact, à la douleur. »

Ainsi, le corps se renforce dans sa tonicité musculaire, dans sa capacité à encaisser et esquiver. Dans l’objectif toujours de se dégager. De fuir. Fanny et Morgane insistent sur ce point :

« On ne peut pas nier la différence physique entre les hommes et les femmes. On ne vient pas là pour apprendre à mettre des coups. Mais on apprend à être des femmes responsables, conscientes et citoyennes. C’est important aussi d’avoir conscience des limites qu’on a au niveau corporel et psychologique. Ici on apprend à avoir conscience de nos corps, de nos corpulences et surtout de nos potentiels corporels. »

LA HARGNE DES GUERRIÈRES

Au-delà de l’apport des mécanismes, les femmes participantes peuvent aussi trouver un espace de sororité et de liberté, pour parler et pour souffler. Relâcher la pression qui pèse parfois sur leurs épaules que ce soit par rapports à des agressions subies ou le poids social d’une société aux valeurs patriarcales :

« Beaucoup de personnes viennent se reconstruire ici. On voit rapidement quand ce sont des personnes qui ont vécu des situations traumatisantes. Elles arrivent, elles sont assez renfermées, elles peuvent aussi fondre en larmes parfois sur certains exercices qui se rapprochent de ce qu’elles ont vécu. Le fait d’être une communauté de femmes fait qu’on est là pour écouter, pour échanger et puis aussi pour encourager ! »

La reconstruction passe par la réappropriation de son corps pour ne plus le ressentir comme fragile. Sans dire que l’entrainement les rend invincibles, les femmes renforcent l’assurance de leurs corps et esprit. « L’assurance, c’est très important. Ça se voit tout de suite dans la rue. Quand une femme longe les murs, on la repère. Déjà marcher avec de l’assurance diminue le risque d’agression. », souligne Fanny.

Morgane précise : « Ici, on apprend plein de petites choses pour savoir réagir n’importe quand. On apprend à se défendre avec un sac à main, un magazine, une ceinture, un portable, des talons, un parapluie, des clés… Tous les objets du quotidien qu’on pourrait avoir avec nous ou autour de nous. On n’est pas démunies, c’est ça aussi qu’on apprend. Amazon training, c’est la figure de la guerrière ! Ça a tout son sens. On est des femmes guerrières. On peut être grave fières de nous toutes. »

Si elles sont majoritairement âgées entre 20 et 30 ans, tous les âges et tous les profils se côtoient au sein des cours du mercredi et du jeudi soirs, dans le quartier Ste Thérèse. C’est là qu’aura lieu samedi 9 mars une journée de stage à la self défense réserveé aux femmes. L’occasion de découvrir dans un cadre bienveillant que chaque femme est en capacité de s’affranchir des diktats de son sexe et genre.

Les manières de se réapproprier son corps sont aussi nombreuses que les souffrances que l’on peut endurer, particulièrement en tant que femmes. Si la reconstruction nécessite au départ une volonté personnelle, elle peut trouver du soutien et de la force dans l’énergie collective d’un groupe non mixte, ayant vécu ou vivant des difficultés similaires ou diverses. De chaque rencontre ressort la puissance symbolique, libératrice et émancipatrice des groupes de femmes bien résolues à unir corps et esprits dans un combat au féminin pluriel.

Il y en a pour qui la sexualité est source d’épanouissement personnel mais aussi pour qui la thématique est complexe « parce que c’est une invitation à être soi et ce n’est pas si simple parce qu’on peut en avoir envie et peur à la fois. » Ou alors parce que leur orientation sexuelle n’est pas bien vue et leur homosexualité, elles n’en ont pas parlé à leurs familles. Ou encore parce que l’injonction à la virilité obstrue les rapports :

Il y en a pour qui la sexualité est source d’épanouissement personnel mais aussi pour qui la thématique est complexe « parce que c’est une invitation à être soi et ce n’est pas si simple parce qu’on peut en avoir envie et peur à la fois. » Ou alors parce que leur orientation sexuelle n’est pas bien vue et leur homosexualité, elles n’en ont pas parlé à leurs familles. Ou encore parce que l’injonction à la virilité obstrue les rapports :  C’est douloureux et pourtant, on recommande L’origine du monde à quiconque souhaite satisfaire sa curiosité envers la condition féminine et l’égalité mais aussi en matière d’art social sublimé par la créativité et l’originalité de la compagnie Fiat Lux.

C’est douloureux et pourtant, on recommande L’origine du monde à quiconque souhaite satisfaire sa curiosité envers la condition féminine et l’égalité mais aussi en matière d’art social sublimé par la créativité et l’originalité de la compagnie Fiat Lux.

Dans les pratiques, on observe d’un côté des sports pensés masculins et d’un autre des sports pensés féminins. Peu sont pensés comme mixtes. C’est ce qu’elle appelle le couloir de verre et qui se retrouve également dans la manière de penser les métiers. Sans oublier le plafond de verre, qui comprend les inégalités salariales mais aussi le constat – là aussi applicable aux métiers – que plus on grimpe dans les échelons, plus les femmes disparaissent, n’accédant que très rarement à des hauts postes à responsabilités.

Dans les pratiques, on observe d’un côté des sports pensés masculins et d’un autre des sports pensés féminins. Peu sont pensés comme mixtes. C’est ce qu’elle appelle le couloir de verre et qui se retrouve également dans la manière de penser les métiers. Sans oublier le plafond de verre, qui comprend les inégalités salariales mais aussi le constat – là aussi applicable aux métiers – que plus on grimpe dans les échelons, plus les femmes disparaissent, n’accédant que très rarement à des hauts postes à responsabilités.

Pour elle, il faut « qu’en tant que femmes on s’affirme, on demande des informations face aux professionnel-le-s, qu’on apprenne et qu’on ose dire non, que l’on refuse leur façon de faire quand ça nous va pas, qu’on les oblige à nous respecter. Certaines personnes concernées le font déjà et ce sont elles qui font bouger les choses. Il est important de mieux connaître notre corps pour être plus sereines et vivre tout ça de manière moins passive, comme par exemple je pense à l’accouchement, où on ne nous dit pas qu’on peut bouger même une fois qu’on a eu la péridurale mais c’est possible ! Il faut retrouver ou gagner en confiance pour oser dire les choses et affirmer nos choix. Si on ne dit rien, le protocole médical sera suivi, point. Quand le corps médical voit arriver une femme bien décidée, il laisse faire et vient en soutien. »

Pour elle, il faut « qu’en tant que femmes on s’affirme, on demande des informations face aux professionnel-le-s, qu’on apprenne et qu’on ose dire non, que l’on refuse leur façon de faire quand ça nous va pas, qu’on les oblige à nous respecter. Certaines personnes concernées le font déjà et ce sont elles qui font bouger les choses. Il est important de mieux connaître notre corps pour être plus sereines et vivre tout ça de manière moins passive, comme par exemple je pense à l’accouchement, où on ne nous dit pas qu’on peut bouger même une fois qu’on a eu la péridurale mais c’est possible ! Il faut retrouver ou gagner en confiance pour oser dire les choses et affirmer nos choix. Si on ne dit rien, le protocole médical sera suivi, point. Quand le corps médical voit arriver une femme bien décidée, il laisse faire et vient en soutien. »  Lucie Cavey anime régulièrement chez O’nidou des séances Happy Moon durant lesquelles le cycle est spécifiquement le sujet (la prochaine aura lieu le 5 avril, de 19h30 à 21h30), et tous les jeudis midis, un cours de yoga doux à destination des femmes :

Lucie Cavey anime régulièrement chez O’nidou des séances Happy Moon durant lesquelles le cycle est spécifiquement le sujet (la prochaine aura lieu le 5 avril, de 19h30 à 21h30), et tous les jeudis midis, un cours de yoga doux à destination des femmes :

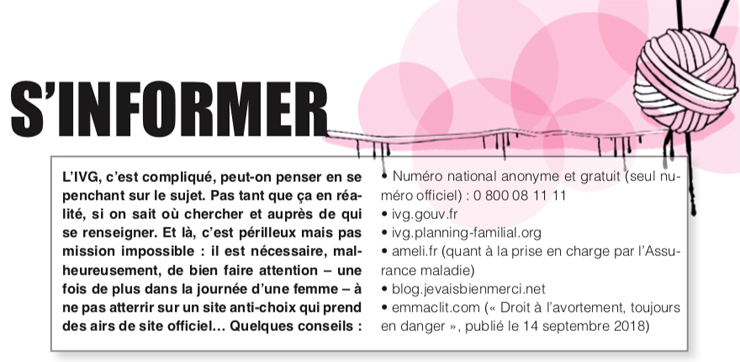

L’été 71 voit naitre le mouvement Choisir. Pour l’éducation sexuelle et la contraception, pour l’abrogation de la loi de 1920 (qui définit l’avortement comme un crime et assimile la contraception à l’avortement) et pour la gratuité de la défense des femmes poursuivies en justice.

L’été 71 voit naitre le mouvement Choisir. Pour l’éducation sexuelle et la contraception, pour l’abrogation de la loi de 1920 (qui définit l’avortement comme un crime et assimile la contraception à l’avortement) et pour la gratuité de la défense des femmes poursuivies en justice. Et ce droit, aussi incomplet soit-il, est sans cesse mis à mal, bousculé. Comme ce fut le cas en Espagne en 2014 lorsque le gouvernement de Mariano Rajoy essayait de le supprimer alors qu’il avait été conquis 4 ans auparavant. Un projet abandonné à la suite des nombreuses et massives mobilisations s’indignant d’un tel retour en arrière.

Et ce droit, aussi incomplet soit-il, est sans cesse mis à mal, bousculé. Comme ce fut le cas en Espagne en 2014 lorsque le gouvernement de Mariano Rajoy essayait de le supprimer alors qu’il avait été conquis 4 ans auparavant. Un projet abandonné à la suite des nombreuses et massives mobilisations s’indignant d’un tel retour en arrière.

Les militant-e-s se réunissent. Les passant-e-s s’approchent. Et au milieu, deux femmes âgées d’environ 70-80 ans lisent les pancartes et échangent à ce propos. « « Plutôt jouir que se reproduire, laissez-nous choisir ! » Oui ! Et on peut jouir ET se reproduire ! », dit la première à son amie qui lui répond : « Et surtout, on peut se reproduire quand on veut ! ». Ce à quoi la première lui rétorque, hilare : « Bah oui, parce que jouir, c’est quand on peut ! » La discussion est réjouissante.

Les militant-e-s se réunissent. Les passant-e-s s’approchent. Et au milieu, deux femmes âgées d’environ 70-80 ans lisent les pancartes et échangent à ce propos. « « Plutôt jouir que se reproduire, laissez-nous choisir ! » Oui ! Et on peut jouir ET se reproduire ! », dit la première à son amie qui lui répond : « Et surtout, on peut se reproduire quand on veut ! ». Ce à quoi la première lui rétorque, hilare : « Bah oui, parce que jouir, c’est quand on peut ! » La discussion est réjouissante.

L’intervention du groupe féministe de Fougères, et leur détermination à ne rien lâcher, a permis d’obtenir plusieurs points capitaux pour les femmes souhaitant avorter : que le protocole soit clairement signifié sur le site et expliqué aux femmes tout comme la démarche à suivre pour se rendre à Rennes, qu’un nouvel échographe s’installe à Fougères afin d’accéder à la datation de la grossesse (nécessaire ensuite aux démarches), que les mineures qui en font la demande puissent bénéficier d’un transport jusqu’à Rennes payé par l’hôpital.

L’intervention du groupe féministe de Fougères, et leur détermination à ne rien lâcher, a permis d’obtenir plusieurs points capitaux pour les femmes souhaitant avorter : que le protocole soit clairement signifié sur le site et expliqué aux femmes tout comme la démarche à suivre pour se rendre à Rennes, qu’un nouvel échographe s’installe à Fougères afin d’accéder à la datation de la grossesse (nécessaire ensuite aux démarches), que les mineures qui en font la demande puissent bénéficier d’un transport jusqu’à Rennes payé par l’hôpital.

Alice Coffin analyse un ensemble de faisceaux indiquant que les pouvoirs en place discriminent ardemment les lesbiennes. « Les mois à venir vont être durs. La Manif pour tous a eu des effets désastreux et il y a un vrai lien entre les propos relayés par les politiques et les agressions LGBTphobes. », conclut-elle, pessimiste mais toujours activiste.

Alice Coffin analyse un ensemble de faisceaux indiquant que les pouvoirs en place discriminent ardemment les lesbiennes. « Les mois à venir vont être durs. La Manif pour tous a eu des effets désastreux et il y a un vrai lien entre les propos relayés par les politiques et les agressions LGBTphobes. », conclut-elle, pessimiste mais toujours activiste.

Créé en 1921 aux Etats-Unis par Susan Noël, le club services féminin Soroptimist International est aujourd’hui une ONG présente dans 123 pays, réunissant 76 000 femmes dans 3000 clubs locaux. Celui de Rennes a fêté cette année, en octobre, ses 60 ans et compte une vingtaine de membres, dignes héritières de la fondatrice et des pionnières.

Créé en 1921 aux Etats-Unis par Susan Noël, le club services féminin Soroptimist International est aujourd’hui une ONG présente dans 123 pays, réunissant 76 000 femmes dans 3000 clubs locaux. Celui de Rennes a fêté cette année, en octobre, ses 60 ans et compte une vingtaine de membres, dignes héritières de la fondatrice et des pionnières. Le chemin va être long et éprouvant. Des opérations, il y en aura d’autres, tout comme les séances de chimio et de radiothérapie. « J’y allais toujours très colorée. Je suis comme ça. Et je suis partie du principe qu’il fallait garder mon sourire. La vie ne m’a pas épargnée, je sais ce que c’est la vie, il y a toujours des bons côtés. Dans ma vie, j’ai eu la chance de trouver des portes ouvertes. », signale-t-elle.

Le chemin va être long et éprouvant. Des opérations, il y en aura d’autres, tout comme les séances de chimio et de radiothérapie. « J’y allais toujours très colorée. Je suis comme ça. Et je suis partie du principe qu’il fallait garder mon sourire. La vie ne m’a pas épargnée, je sais ce que c’est la vie, il y a toujours des bons côtés. Dans ma vie, j’ai eu la chance de trouver des portes ouvertes. », signale-t-elle.

On distingue le féminicide de l’homicide. Le meurtre d’une femme n’est pas toujours associé à ce terme - qui pourrait avoir du sens en l’état – utilisé pour désigner « les crimes qui touchent spécifiquement les femmes, pour montrer qu’elles sont spécifiquement des cibles. »

On distingue le féminicide de l’homicide. Le meurtre d’une femme n’est pas toujours associé à ce terme - qui pourrait avoir du sens en l’état – utilisé pour désigner « les crimes qui touchent spécifiquement les femmes, pour montrer qu’elles sont spécifiquement des cibles. »