Un vendredi d’octobre, 18h30. La tranquillité de la commune de Saint M’Hervé, située à quelques kilomètres de Vitré, est brutalement interrompue par la sirène d’un véhicule prioritaire. Celui des sapeurs-pompiers volontaires. Un VSAV, comme on dit dans le jargon, soit un véhicule de secours et d’assistance aux victimes. Sonia Peniguel, engagée comme pompier volontaire depuis 13 ans, maintenant gradée sergent, arrive sur les lieux de l’accident.

« Des témoins ? Personne ? Pas de témoins ? » Elle rejoint l’homme à terre, immobile, sur le dos mais conscient. Il a chuté d’une échelle. Elle répartit les tâches auprès des deux collègues qui l’accompagnent et couvre les jambes de l’accidenté d’une couverture de survie.

« Des témoins ? Personne ? Pas de témoins ? » Elle rejoint l’homme à terre, immobile, sur le dos mais conscient. Il a chuté d’une échelle. Elle répartit les tâches auprès des deux collègues qui l’accompagnent et couvre les jambes de l’accidenté d’une couverture de survie.

L’une tient la tête de la victime, lui parle, la rassure. L’autre se charge de vérifier sa tension, sa saturation, sa ventilation et son pouls.

En parallèle, Sonia, chef d’agrès sur cette intervention, qualifiée donc pour « armer » le véhicule, retourne dans le fourgon pour communiquer via radio avec le CODIS (centre des appels basé à Rennes pour tout le département, en charge de la transmission des interventions auprès des centres de secours et d’incendie d’Ille-et-Vilaine), le 15 et la gendarmerie qui doit être avisée. À son retour, une attèle à dépression est placée autour du poignet de l’accidenté qui semble n’avoir aucun autre traumatisme.

Ce dernier est installé sur un brancard et transféré dans le camion dans lequel un bilan de surveillance est ordonné par la pompière en charge de l’intervention, le corps ayant été bougé il est indispensable de vérifier que cela n’a créé aucun impact supplémentaire.

INTÉGRATION ET LÉGITIMITÉ

La manœuvre est terminée, l’exercice est un succès. Ce soir-là, les pompiers volontaires de Saint M’Hervé inauguraient leur nouveau VSAV et procédaient à une démonstration pour les élus et les collègues. La victime n’en était pas une mais l’intervention a été réalisée dans les conditions d’une situation réelle de secours à la personne.

La manœuvre est terminée, l’exercice est un succès. Ce soir-là, les pompiers volontaires de Saint M’Hervé inauguraient leur nouveau VSAV et procédaient à une démonstration pour les élus et les collègues. La victime n’en était pas une mais l’intervention a été réalisée dans les conditions d’une situation réelle de secours à la personne.

Une heure et demie plus tôt, Sonia Peniguel avait déjà été bipée et avait dû partir sur les chapeaux de roue aux abords de Vitré. Pour un accident de voiture. « Ce que j’aime, c’est d’aider mon prochain, j’ai cette fibre là et j’aime me surpasser. Après, donner des ordres et porter l’uniforme, ça me plait aussi ! », rigole-t-elle.

Elle aurait voulu intégrer les rangs de l’armée mais sa vie familiale en a décidé autrement. C’est à Domalain qu’elle a rejoint les pompiers volontaires du SDIS 35 (Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine), dans une caserne où elle était la seule femme entourée de 18 hommes.

« Il n’avait jamais vu une femme là dedans ! C’était une grande famille, avec père, fils, cousins et les autres étaient des amis à eux. C’était compliqué pour moi, ils me mettaient de côté. »

se rappelle-t-elle, sans toutefois avoir souvenir d’attaques ou de réflexions sexistes.

Depuis juin 2015, elle fait partie à 44 ans du centre de secours, constitué uniquement de volontaires, de Saint M’Hervé, un de ceux qui accueille le plus de femmes actuellement : soit 6 femmes pour 14 hommes. Pour elle, aucun problème à signaler dans les rapports avec ces homologues masculins. « Quand je suis arrivée à Domalain, je n’étais pas sous-officier à cette époque, explique Sonia. En règle générale, les hommes sapeurs-pompiers acceptent la présence des femmes car l’examen légitime notre fonction. On est alors « cheffes » mais c’est un bien grand mot. Ils écoutent mais on est toujours dans la discussion. »

RESPONSABILITÉS ET ORGANISATION

Un avis que partage Catherine Vidal, officier capitaine au siège de Rennes, chef du groupement Prévision, dirigeant ainsi le service opérations et le CODIS (lire son interview pages 22 et 23). Ici se trouve la salle de Centre de Traitement des Appels, gérée par des pompiers professionnels et des pompiers volontaires, selon leur garde. Les pompiers professionnels alternant entre garde postée de 24h et repos réglementaire de 48h. Lorsque nous la rencontrons dans son bureau, un de ses hommes vient fermer la porte qui sépare les pièces de travail. « Parce que tu sais nous, on en raconte des conneries ! », plaisante-t-il.

Dans une ambiance détendue mais bosseuse, ils prennent les alertes concernant l’ensemble du département, traitent les informations redirigées ensuite vers les centres de secours concernés (l’Ille-et-Vilaine en compte 89). En 2014, le SDIS 35 comptabilise 267 474 appels décrochés pour 44 933 interventions. « Pour une grosse opération, on reçoit plusieurs appels », explique-t-elle. Catherine Vidal intervient lors de ces interventions conséquentes, en cas d’orage, d’inondation ou d’incendie important et ouvre la salle de débordement et si besoin la salle de crise.

C’est là que l’organisation de l’opération sera engagée en fonction de la situation, des risques potentiels, de l’objectif à atteindre, de l’idée de manœuvre, des moyens mis en œuvre pour l’exécution ainsi que tout ce qui concerne la sécurité et la logistique : « Il faut filtrer les informations pertinentes, prendre des décisions et donner les directives que les équipes vont appliquer sur le terrain. À ce moment-là, je ne dirige pas l’ensemble des moyens humains et techniques. J’ai des intermédiaires qui eux se chargent de relayer. On ne peut pas gérer à un seul cerveau. Et je suis aussi en lien avec le Préfet, les communes concernées et la presse. »

Des responsabilités lourdes que la capitaine n’envisage qu’à travers le collectif et l’esprit d’équipe, même si elle pilote et suit de près ce qui se passe sur le terrain.

FAIRE SES PREUVES

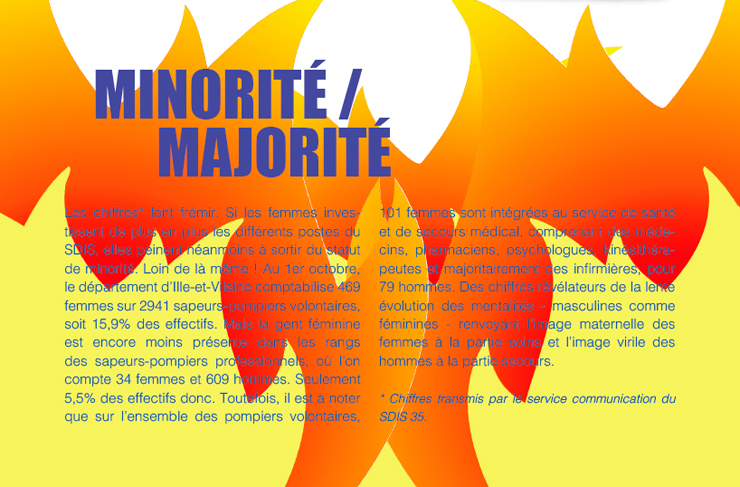

Et sur le terrain, ce sont principalement des volontaires qui constituent le service. Sur 3584 sapeurs-pompiers, 2941 ne sont pas des professionnels, soit 82% de l’effectif. Et parmi ces derniers, 469 sont des pompières. Les femmes n’ayant accédé aux fonctions de pompier qu’à partir de 1976 à la suite du décret n°76-1007 du 25 octobre 1976 qui précise : « Les corps de sapeurs-pompiers communaux peuvent être composés de personnels tant masculins que féminins. »

Et sur le terrain, ce sont principalement des volontaires qui constituent le service. Sur 3584 sapeurs-pompiers, 2941 ne sont pas des professionnels, soit 82% de l’effectif. Et parmi ces derniers, 469 sont des pompières. Les femmes n’ayant accédé aux fonctions de pompier qu’à partir de 1976 à la suite du décret n°76-1007 du 25 octobre 1976 qui précise : « Les corps de sapeurs-pompiers communaux peuvent être composés de personnels tant masculins que féminins. »

Auparavant, plusieurs pistes montrent que les épouses de pompiers aidaient aux interventions, sur des tâches à moindre importance, et qu’au Moyen-Âge - selon un ban (appel militaire) du 15 juin 1383, à Lille - la gent féminine était appelée à porter secours en cas d’incendie : « Quand la cloche sonnera, incontinent, ceux et celles, tant hommes que femmes, iront aider au feu. » Mais on gardera en mémoire l’image virile de l’homme courageux bravant les flammes.

Encore aujourd’hui, les pompiers sont désignés sous l’appellation héroïque de « soldats du feu ». Oubliant que les femmes s’y collent également et que les incendies ne représentent qu’une partie infime du travail du SDIS (environ 8%). Peut-être est-ce la raison qui pousse les nouvelles recrues de sexe féminin à se surpasser lors des entrainements collectifs, qui ont généralement lieu une fois par mois, et peuvent être agrémentées de séances diverses au cours des semaines et en fonction des besoins, ainsi que de formations pour monter en grade.

En sport ou en manœuvre, elles redoublent d’effort pour faire leur preuve. « Il faut montrer que l’on est capables de faire les choses », souligne Véronique Brassier, caporale chef au centre de secours de pompiers volontaires de La Guerche de Bretagne.

« Certains ne font pas de différence entre les hommes et les femmes. D’autres se basent sur nos performances, au début. »

précise Virginie Bouvet, volontaire à Chateaugiron, qui ne semble pas affectée par ce besoin de légitimer les compétences.

S’AFFIRMER ET RECADRER

Elles n’ont pas le même âge, 42 ans et 24 ans, ni les mêmes parcours. L’une, agent administratif au SDIS 35, est pompière depuis 21 ans, l’autre, aide soignante dans une maison de retraite (pôle Alzheimer), depuis 7 ans. Au-delà de la passion pour leur fonction, elles partagent la même analyse et manière de voir les choses autour du secteur masculin dans lequel elles évoluent.

À son arrivée à la caserne, Véronique Brassier a dû affronter le vote de l’équipe visant à décider de son intégration ou non parmi les membres. « Le chef de centre était plutôt pour. Finalement, 21 personnes ont voté pour et 6 ont voté contre. Et ça s’est fait facilement, c’est une petite caserne, c’est familial et l’ambiance est saine. », se souvient-elle. Lorsqu’elle se présente, un homme la taquine :

« Il m’a dit « Super, tu pourras faire la vaisselle ! ». Je me suis levée et je lui ai dit : « Je ne crois pas. ». Selon moi, il faut poser les choses d’emblée. Ne pas laisser les choses s’installer. »

Poser les limites rapidement et recadrer si nécessaire. Avoir de la personnalité et de la force de caractère. Même son de cloches du côté de Virginie que ses collègues appellent « la petite ». Pour elle, rien de péjoratif. Simplement un surnom qu’elle a depuis son arrivée, alors âgée de 17 ans.

Poser les limites rapidement et recadrer si nécessaire. Avoir de la personnalité et de la force de caractère. Même son de cloches du côté de Virginie que ses collègues appellent « la petite ». Pour elle, rien de péjoratif. Simplement un surnom qu’elle a depuis son arrivée, alors âgée de 17 ans.

« Ce n’est pas méchant. Au travail, on m’appelle comme ça aussi et je travaille dans un secteur féminin. Je n’ai aucun problème avec les hommes, au contraire, c’est souvent plus coton avec les filles. Avec eux, quand quelque chose ne va pas, je leur dis, quand je trouve qu’ils vont trop loin. Dans une équipe masculine, le dialogue est plus direct je trouve, les choses sont dites tout de suite. Avec les femmes, c’est plus malsain », commente-t-elle.

Seule femme parmi une dizaine d’hommes lors d’un entrainement au centre un samedi matin, elle semble à l’aise, habituée. D’humeur enjouée, elle se montre partante pour chaque exercice testé. Ce jour-là, le groupe « révise » les procédures et techniques d’intervention en cas de chutes.

Dans une montée d’escaliers, destinée aux manœuvres et au sport, sur une dalle ou suspendue à une corde en habit complet de feu, avec masque et bouteille à oxygène, elle n’apparaît à aucun moment gênée par une quelconque différence de force ou de condition physique.

« Les filles sont souvent très motivées et montrent qu’elles sont à la hauteur. Des réflexions sexistes, il y en aura toujours. Il faut passer au dessus. J’ai été imprégné du milieu des pompiers avec mon père qui était volontaire, j’ai toujours entendu des langages machistes. Il y en aura toujours… C’est le problème. Mais ceux qui font ça deviennent minoritaires aujourd’hui. »

relativise Déborah Le Reste.

Elle ne nie pas l’existence de différences entre les hommes et les femmes mais considère que chacun doit trouver sa place, ne pouvant exceller dans tous les domaines. À 39 ans, elle est pompier volontaire au centre mixte (pros et volontaires) de Tinténiac et a connu différents centres en 22 ans pour suivre son mari, muté dans le département. Un lundi soir, après le travail – secrétaire médicale en neurochirurgie au CHU de Pontchaillou - elle entreprend avec quelques membres de son équipe un exercice en situation d’incendie.

Naturellement directive, elle impose sans bras de fer la direction des opérations. Les co-équipiers, une femme et un homme, s’exécutent au coude à coude, et chacun s’attèle à l’effort collectif. Les deux femmes déploient les lances et s’en saisissent, munies de leurs tenues de feu qui semblent peser leur poids, et enfin procèdent à l’extinction d’un feu virtuel provenant d’une voiture garée sur le parking.

PASSION ET CONTRAINTES

Elle aime le sport, l’esprit d’équipe, l’univers des pompiers, l’ambiance des casernes. Et comme tous les pompiers professionnels et volontaires, témoigne d’une grande passion pour ce métier au service des autres. Sans préférence pour l’incendie, le secours à personne, les risques naturels ou autre, elle reste marquée par une intervention : « Ce n’était pas ma garde. J’ai remplacé un collègue. On a pratiqué un accouchement à domicile. C’était très fort ! »

Là réside sans doute le cœur de sa passion. Devoir s’adapter à la situation et faire appel au système débrouille et à son imagination. Si les manœuvres nécessitent la connaissance des techniques, des procédures et des consignes de sécurité, quand le bip sonne les sapeurs-pompiers ne savent pas ce qui les attend précisément.

Là réside sans doute le cœur de sa passion. Devoir s’adapter à la situation et faire appel au système débrouille et à son imagination. Si les manœuvres nécessitent la connaissance des techniques, des procédures et des consignes de sécurité, quand le bip sonne les sapeurs-pompiers ne savent pas ce qui les attend précisément.

Du côté de Virginie Bouvet, il est certain que sa vocation est celle-là : « J’aime tout ! Chaque situation est différente et fait vivre des choses différentes. »

Recalée au concours national pour devenir pompière professionnelle il y a 3 ans, elle n’en démord pas, ne se décourage pas et le repassera à l’avenir. Sonia Peniguel et Véronique Brassier, elles, n’y songent pas. Préférant s’épanouir uniquement dans ce loisirs passion, sans la contrainte d’en faire leur métier.

« Pompier volontaire, c’est contraignant quand même. Mais quand on aime on ne compte pas ! Je préfère bien faire les choses quand je suis disponible et conserver ce côté passion pour la passion. »

commente Véronique.

Exit l’appât du gain, les gardes prioritaires étant indemnisées ainsi que les interventions. Une semaine par mois environ, les pompiers volontaires effectuent une garde prioritaire du vendredi soir, au vendredi suivant. Ne pouvant s’absenter de leur travail, ils se mettent alors en disponibilité dès lors qu’ils débauchent et interviennent lorsqu’ils sont bipés. « Ce n’est pas très souvent. Et de toute manière, on est chez nous, pas loin de la caserne puisqu’il faut arriver vite au centre pour s’habiller et partir. », explique Sonia. En effet, on compte 20 minutes entre l’appel et l’arrivée du premier véhicule sur les lieux signalés.

TROUVER SON ÉQUILIBRE

Si elles avouent toutes avoir déjà traversé des phases de démotivation ou avoir pris de la distance à la naissance de leurs enfants, les quatre pompières volontaires n’envisagent pas à l’heure actuelle de quitter le SDIS. Étroitement liées à leur fonction, elles sont passionnément engagées et investies dans ce qu’elles entreprennent. Sans mensonges ou discours fuyants, elles font face aux difficultés et à l’impact que cela peut avoir sur une vie de famille.

Mais chacune affronte et assume ce choix, bien décidées à ne pas faire une croix sur ce qui les anime dans cet espace de liberté qui s’apparente à un foyer, leur foyer personnel qu’elles partagent avec leurs collègues.

« En 2006, je me suis retrouvée veuve avec mes 2 enfants qui avaient 5 et 2 ans. Je me suis débrouillée, je les ai fait garder par la famille. C’est un engagement familial malgré tout. Il faut que tout le monde comprenne et mes enfants, qui ont toujours bercé là dedans, m’ont dit à ce moment là de continuer ! »

témoigne Véronique Brassier.

Et si pour Déborah Le Reste les choses ne se passent pas tout à fait de la même manière, son indisponibilité parfois pour sa famille et ses ami-e-s n’étant pas toujours entendue par tout son entourage, elle reste convaincue que l’équilibre est possible.

Et si pour Déborah Le Reste les choses ne se passent pas tout à fait de la même manière, son indisponibilité parfois pour sa famille et ses ami-e-s n’étant pas toujours entendue par tout son entourage, elle reste convaincue que l’équilibre est possible.

« Cela nécessite de prendre de la distance et oui de trouver son équilibre ! », précise-t-elle.

Femme et pompière ne sont donc pas antinomiques, c’est à n’en pas douter. Pourtant les clichés autour des différences physiques et psychologiques entre les femmes et les hommes peinent à se décoller de ce métier.

Malgré leur faible nombre, les femmes rencontrées croient en l’évolution des mentalités et espèrent voir une relève mixte arriver.

Sapeur-pompier depuis 13 ans, Catherine Vidal est aujourd’hui officier capitaine au SDIS 35, à Rennes. Chef de service opérationnel, elle pense et gère les techniques d’intervention et procédures. Adaptabilité, communication et commandement, la professionnelle mêle rigueur et bonne ambiance.

YEGG : Quel est votre parcours ?

Catherine Vidal : Je suis diplômée de l’INSA de Lyon et j’ai travaillé 7 mois en tant qu’ingénieure. Fin 2001, j’ai passé le concours de lieutenant chez les sapeurs-pompiers et je suis arrivée en poste au SDIS 35 en mars 2002 comme adjointe chef de service formation du groupement de Rennes.

Pourquoi avoir intégrer le SDIS ?

J’étais contente de mes études, ça me correspondait assez bien mais la dernière année ne m’a pas trop attirée. Il faut se spécialiser, c’est restreint et ça limite les débouchés. À cette époque, les pompiers de Lyon étaient en grève. Ils intervenaient quand même. Et j’ai aussi eu l’occasion de parler avec un pompier. J’étais déstabilisée d’avoir cette idée d’un coup. Et je ne me voyais pas monter à la grande échelle ! (Rires)

J’ai rencontré plusieurs officiers. Au fil de mes recherches, j’ai fini par trouver un poste d’ingénieure dans une entreprise de matériaux d’isolement, en lien avec le feu ! (Rires) Ça ne se passait pas très bien avec mon chef et je n’étais pas à l’aise dans le secteur privé, ça ne coïncidait pas avec mes valeurs. J’ai passé le concours de la fonction publique, spécifique aux sapeurs-pompiers.

En quoi consiste ce concours ?

Il change très souvent. À mon époque, il y avait un questionnaire sur la sécurité civile, un QCM sur plusieurs thèmes. C’est parce que j’avais mon diplôme d’ingénieure que j’ai pu passer le concours de lieutenant. Une fois qu’on obtient le concours, après avoir passé l’écrit, avoir été admissible à l’oral puis admis sur liste d’aptitudes, on peut choisir un poste dans un SDIS mais on n’a pas d’assurance d’avoir ce poste.

Vous êtes donc arrivée à Rennes…

J’étais déjà à Rennes à ce moment-là. Et ils venaient d’ouvrir 4 postes. J’ai postulé sur l’un d’eux, je n’ai pas été retenue mais j’ai bénéficié d’un autre. En tant qu’adjointe chef au service formation. Ce qui est marrant puisqu’il fallait aussi que je suive la formation initiale de lieutenant. À l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Pour la méthodologie, ma formation universitaire me facilitait les choses. Et j’ai suivi en parallèle des interventions sur le terrain dans les ambulances, les fourgons d’incendie.

Vous entrez donc lieutenant. Vous êtes maintenant capitaine…

Vous entrez donc lieutenant. Vous êtes maintenant capitaine…

Oui j’ai passé le concours, un oral seulement cette fois, en 2006. Le 1er janvier 2007, j’ai été nommée capitaine. J’ai été adjointe au chef de centre à Rennes, celui de Saint-Georges. Ce n’est pas rien, c’est le plus gros centre de secours en terme de personnel et d’opération.

Vous avez beaucoup d’hommes sous vos ordres. Les rapports sont-ils compliqués ?

Franchement, ça se passe plutôt bien. J’ai une expérience dans l’ingénierie et l’industrie, c’est à peine 30% de femmes. Et quand on travaille à l’usine, on en voit des choses. Dans l’administration, il n’y a que des femmes et dans l’usine, que des hommes. C’est là que j’ai appris à dire bonjour en regardant droit dans les yeux. Ce sont eux qui détournaient le regard.

Chez les pompiers, une fois le concours en poche, le leadership est établi. Ça veut dire que l’on est capable. Ce que je n’ai pas ressenti avec les ingénieurs. Mais par contre, et c’est normal, il ne faut pas les prendre de haut. Et respecter leur travail qui demande des compétences élevées. Ça, chez les sapeurs-pompiers, c’est clair : peu importe le poste, cela demande forcément des compétences.

Donc pas de discriminations, même en début de carrière ?

Jeune officier et femme sont indissociables. J’ai constaté certaines attitudes mais comment savoir si cela venait du fait que j’étais jeune officier ou femme ? Certains hommes n’apprécient pas la présence des femmes mais en général ils mettent de côté pour le travail. À l’extérieur, on ne devient pas amis, c’est tout. Personnellement, je parle avec tout le monde. Appréciée ou non, ce n’est pas mon problème.

Après quand je suis pompier, je n’arrête pas d’être femme ! (Rires) Et j’ai des retours très positifs. Ils me disent que ça fait du bien que les débats s’élèvent à table par exemple. Et je sais que quand je suis là, ils font un effort. Je ne laisse pas passer beaucoup de choses non plus. Mais je n’ai jamais eu d’attaques violentes ou directes.

Vous ne laissez pas passer beaucoup de choses, ça veut dire que vous les recadrez ?

Je recadre… ça arrive mais j’ai de l’humour quand même ! Toutefois je ne suis pas pareille que dans le civil, je mets la barrière assez vite. Mais c’est important que l’ambiance soit bonne. J’ai une philosophie : les gens que j’encadre sont ma raison d’être. C’est bien d’être officier mais un officier sans ses troupes, ça ne sert à rien.

Combien d’hommes dirigez-vous ?

Au Service, on est 2, j’ai un adjoint. Et en salle opérationnelle, ils sont maximum 8. Deux de plus si on ouvre la salle de crise et six à huit en plus si on ouvre la salle de débordement. Mais je ne les dirige pas tous, il y a des chefs de salle. Et quand je suis chef de colonne, ils peuvent être entre 20 et 40 mais c’est pareil il y a des intermédiaires. Sur la trentaine d’opérateurs qui sont ici, il doit y avoir 2 femmes chez les sapeurs-pompiers professionnels et pareil chez les volontaires.

Qu’est-ce qui vous plait dans ce métier ?

J’aime beaucoup commander ! (Rires) Et j’aime les valeurs des pompiers : l’assistance, l’aide, l’altruisme. Au sein des équipes, nous sommes également beaucoup dans l’échange, dans la discussion. Au final, c’est moi qui décide mais je ne peux pas travailler toute seule. Je suis nourrie par la vision des autres. J’écris des procédures pour celles et ceux qui sont sur le terrain ou en salle.

Je ne peux pas faire abstraction de ce qu’ils vivent. J’ai ma technicité, mes outils, mon cerveau. On peut imposer des choses, évidemment, mais il faut le faire en intelligence, c’est-à-dire écouter. Et quand il y a plusieurs propositions, il faut savoir choisir, savoir ne pas se laisser déborder. Pour moi, ils n’ont pas ma technicité et je n’ai pas la leur.

En avril 2013, la prison Jacques Cartier - déjà vidée de ses détenus transférés alors à Vezin le Coquet - ouvrait ses portes aux Rennais-es à l’occasion d’une soirée Dazibao (lire notre article). Quelques années plus tard, l’ancien centre pénitentiaire reprend vie pour les besoins du tournage de La Taularde, nouveau film de la réalisatrice Audrey Estrougo (Une histoire banale, Toi, moi et les autres).

En avril 2013, la prison Jacques Cartier - déjà vidée de ses détenus transférés alors à Vezin le Coquet - ouvrait ses portes aux Rennais-es à l’occasion d’une soirée Dazibao (lire notre article). Quelques années plus tard, l’ancien centre pénitentiaire reprend vie pour les besoins du tournage de La Taularde, nouveau film de la réalisatrice Audrey Estrougo (Une histoire banale, Toi, moi et les autres). Si dès le départ l’atmosphère est oppressante, la tension augmente au fil de l’histoire. Les situations se croisent autour de la protagoniste et révèlent de nombreuses difficultés inhérentes à la détention. Pas seulement pour les personnes incarcérées.

Si dès le départ l’atmosphère est oppressante, la tension augmente au fil de l’histoire. Les situations se croisent autour de la protagoniste et révèlent de nombreuses difficultés inhérentes à la détention. Pas seulement pour les personnes incarcérées.

Et ce, en toute discrétion, sans que les médias n'en touchent un mot. Cette discrétion caractérise aussi la suppression du Pass Contraception (2) en avril 2016, au conseil régional d'Ile de France présidé par Valérie Pécresse, et montre bien que le combat pour la survie du PF est loin d'être terminé.

Et ce, en toute discrétion, sans que les médias n'en touchent un mot. Cette discrétion caractérise aussi la suppression du Pass Contraception (2) en avril 2016, au conseil régional d'Ile de France présidé par Valérie Pécresse, et montre bien que le combat pour la survie du PF est loin d'être terminé. Ce recours à l'IVG étant stable depuis plusieurs années (environ 200 000 IVG par an sont pratiqués en France selon l'INED – Institut National d'Études Démographiques), il n'est toutefois pas encore totalement intégré dans les mentalités comme une intervention chirurgicale classique et demande encore, du temps et de l'argent pour faire déculpabiliser les femmes ayant eu recours à ce type d'opération.

Ce recours à l'IVG étant stable depuis plusieurs années (environ 200 000 IVG par an sont pratiqués en France selon l'INED – Institut National d'Études Démographiques), il n'est toutefois pas encore totalement intégré dans les mentalités comme une intervention chirurgicale classique et demande encore, du temps et de l'argent pour faire déculpabiliser les femmes ayant eu recours à ce type d'opération.

C’est un adieu à une génération qui laisse la place à une autre, et une autre et encore une autre. La nouvelle génération, présentée par les étudiant-e-s qu’incarnent Kaou Langouët, Klet Beyer ou encore Ewen Gloanec, appartient à une jeunesse insaisissable, portée sur l’instantanée. Mais ce qui transparait à l’écran, c’est une jeunesse en pleine recherche. D’elle-même mais aussi de ses ancêtres. De ses origines. Les racines, la langue bretonne, les traditions orales, la nature, la culture rurale… Le passé et le présent se côtoient dans une dynamique saine et sobre.

C’est un adieu à une génération qui laisse la place à une autre, et une autre et encore une autre. La nouvelle génération, présentée par les étudiant-e-s qu’incarnent Kaou Langouët, Klet Beyer ou encore Ewen Gloanec, appartient à une jeunesse insaisissable, portée sur l’instantanée. Mais ce qui transparait à l’écran, c’est une jeunesse en pleine recherche. D’elle-même mais aussi de ses ancêtres. De ses origines. Les racines, la langue bretonne, les traditions orales, la nature, la culture rurale… Le passé et le présent se côtoient dans une dynamique saine et sobre.

« Je l’ai annoncé tout de suite à mes enfants alors âgés de 4 et 7 ans. Je ne voulais pas leur mentir et trouver les bons mots pour ne pas les traumatiser, sans minimiser les choses. », explique Rosanne Ribatto.

« Je l’ai annoncé tout de suite à mes enfants alors âgés de 4 et 7 ans. Je ne voulais pas leur mentir et trouver les bons mots pour ne pas les traumatiser, sans minimiser les choses. », explique Rosanne Ribatto. « Ce sont des choses que nous avons fait ensemble. Avec mes enfants, mon mari, ma maman, ma grand-mère. Chaque coup de ciseaux était une victoire ! On a aussi fait une soirée perruques pour dédramatiser un peu », se rappelle l’auteure, partisane de la franche rigolade en toute circonstance. La rémission est le résultat d’un combat collectif : « Mon fils dit « On a tué le cancer ». On était une armée ! »

« Ce sont des choses que nous avons fait ensemble. Avec mes enfants, mon mari, ma maman, ma grand-mère. Chaque coup de ciseaux était une victoire ! On a aussi fait une soirée perruques pour dédramatiser un peu », se rappelle l’auteure, partisane de la franche rigolade en toute circonstance. La rémission est le résultat d’un combat collectif : « Mon fils dit « On a tué le cancer ». On était une armée ! »

« Des témoins ? Personne ? Pas de témoins ? » Elle rejoint l’homme à terre, immobile, sur le dos mais conscient. Il a chuté d’une échelle. Elle répartit les tâches auprès des deux collègues qui l’accompagnent et couvre les jambes de l’accidenté d’une couverture de survie.

« Des témoins ? Personne ? Pas de témoins ? » Elle rejoint l’homme à terre, immobile, sur le dos mais conscient. Il a chuté d’une échelle. Elle répartit les tâches auprès des deux collègues qui l’accompagnent et couvre les jambes de l’accidenté d’une couverture de survie. La manœuvre est terminée, l’exercice est un succès. Ce soir-là, les pompiers volontaires de Saint M’Hervé inauguraient leur nouveau VSAV et procédaient à une démonstration pour les élus et les collègues. La victime n’en était pas une mais l’intervention a été réalisée dans les conditions d’une situation réelle de secours à la personne.

La manœuvre est terminée, l’exercice est un succès. Ce soir-là, les pompiers volontaires de Saint M’Hervé inauguraient leur nouveau VSAV et procédaient à une démonstration pour les élus et les collègues. La victime n’en était pas une mais l’intervention a été réalisée dans les conditions d’une situation réelle de secours à la personne.

Et sur le terrain, ce sont principalement des volontaires qui constituent le service. Sur 3584 sapeurs-pompiers, 2941 ne sont pas des professionnels, soit 82% de l’effectif. Et parmi ces derniers, 469 sont des pompières. Les femmes n’ayant accédé aux fonctions de pompier qu’à partir de 1976 à la suite du décret n°76-1007 du 25 octobre 1976 qui précise : « Les corps de sapeurs-pompiers communaux peuvent être composés de personnels tant masculins que féminins. »

Et sur le terrain, ce sont principalement des volontaires qui constituent le service. Sur 3584 sapeurs-pompiers, 2941 ne sont pas des professionnels, soit 82% de l’effectif. Et parmi ces derniers, 469 sont des pompières. Les femmes n’ayant accédé aux fonctions de pompier qu’à partir de 1976 à la suite du décret n°76-1007 du 25 octobre 1976 qui précise : « Les corps de sapeurs-pompiers communaux peuvent être composés de personnels tant masculins que féminins. » Poser les limites rapidement et recadrer si nécessaire. Avoir de la personnalité et de la force de caractère. Même son de cloches du côté de Virginie que ses collègues appellent « la petite ». Pour elle, rien de péjoratif. Simplement un surnom qu’elle a depuis son arrivée, alors âgée de 17 ans.

Poser les limites rapidement et recadrer si nécessaire. Avoir de la personnalité et de la force de caractère. Même son de cloches du côté de Virginie que ses collègues appellent « la petite ». Pour elle, rien de péjoratif. Simplement un surnom qu’elle a depuis son arrivée, alors âgée de 17 ans. Là réside sans doute le cœur de sa passion. Devoir s’adapter à la situation et faire appel au système débrouille et à son imagination. Si les manœuvres nécessitent la connaissance des techniques, des procédures et des consignes de sécurité, quand le bip sonne les sapeurs-pompiers ne savent pas ce qui les attend précisément.

Là réside sans doute le cœur de sa passion. Devoir s’adapter à la situation et faire appel au système débrouille et à son imagination. Si les manœuvres nécessitent la connaissance des techniques, des procédures et des consignes de sécurité, quand le bip sonne les sapeurs-pompiers ne savent pas ce qui les attend précisément.

Et si pour Déborah Le Reste les choses ne se passent pas tout à fait de la même manière, son indisponibilité parfois pour sa famille et ses ami-e-s n’étant pas toujours entendue par tout son entourage, elle reste convaincue que l’équilibre est possible.

Et si pour Déborah Le Reste les choses ne se passent pas tout à fait de la même manière, son indisponibilité parfois pour sa famille et ses ami-e-s n’étant pas toujours entendue par tout son entourage, elle reste convaincue que l’équilibre est possible.

Vous entrez donc lieutenant. Vous êtes maintenant capitaine…

Vous entrez donc lieutenant. Vous êtes maintenant capitaine…

« J’étais curieuse et j’avais du mal à saisir la démarche de Martha. Elle n’est pas classique dans son regard sur l’excision. Elle n’a pas la même vision que la plupart des Occidentaux ou certaines féministes ont. Elle est pleine de contradictions. », dévoile la journaliste qui réalise ici son premier documentaire de 52 minutes, en co-production Vivement Lundi et TVR 35 Bretagne. Des contradictions dont la fondatrice d’ACZA ne se cache pas. Si Martha s’engage contre l’excision, elle milite également pour une autre méthode :

« J’étais curieuse et j’avais du mal à saisir la démarche de Martha. Elle n’est pas classique dans son regard sur l’excision. Elle n’a pas la même vision que la plupart des Occidentaux ou certaines féministes ont. Elle est pleine de contradictions. », dévoile la journaliste qui réalise ici son premier documentaire de 52 minutes, en co-production Vivement Lundi et TVR 35 Bretagne. Des contradictions dont la fondatrice d’ACZA ne se cache pas. Si Martha s’engage contre l’excision, elle milite également pour une autre méthode : Au delà des pratiques animistes et des cérémonies sacrées qui définissent de manière réductrice le mode de vie de ces villages, La Forêt Sacrée cherche à livrer un regard neuf, loin de tout jugement, vis-à-vis d’une réalité qui nous apparait brutale et qui engendre douleurs, traumatismes et complications dans sa vie de femme. Une réalité que Martha a pardonnée.

Au delà des pratiques animistes et des cérémonies sacrées qui définissent de manière réductrice le mode de vie de ces villages, La Forêt Sacrée cherche à livrer un regard neuf, loin de tout jugement, vis-à-vis d’une réalité qui nous apparait brutale et qui engendre douleurs, traumatismes et complications dans sa vie de femme. Une réalité que Martha a pardonnée.

À l’échauffement, mené par Sylvie, kiné bénévole pour l’association Cap Ouest, la bonne humeur est le maitre mot. Les participantes – une vingtaine ce soir-là, mais l’équipe regroupe plus de 30 dragon ladies – ont à cœur de s’investir dans leur activité. Elles ont toutes subi un cancer du sein, sont en rémission ou en cours de traitement, et le dragon boat est leur bouffée d’oxygène. « C’est une 2e famille », n’hésite pas à dire Claudine, 54 ans, présente depuis le lancement des Roz’Eskell en septembre 2013.

À l’échauffement, mené par Sylvie, kiné bénévole pour l’association Cap Ouest, la bonne humeur est le maitre mot. Les participantes – une vingtaine ce soir-là, mais l’équipe regroupe plus de 30 dragon ladies – ont à cœur de s’investir dans leur activité. Elles ont toutes subi un cancer du sein, sont en rémission ou en cours de traitement, et le dragon boat est leur bouffée d’oxygène. « C’est une 2e famille », n’hésite pas à dire Claudine, 54 ans, présente depuis le lancement des Roz’Eskell en septembre 2013. « J’avais honte de n’avoir qu'un sein. Quelle horreur ! Depuis que je suis dans les Roz’Eskell, je suis fière de dire que je suis une dragon lady ! », avoue Claudine, rejointe par Chantal : « Un cancer du sein, c’est lourd. En avoir un 2e, c’est difficile de s’en remettre. Ici, ça nous permet de nous reconstruire. Ça développe une sorte de sororité. On a des affinités particulières avec certaines bien sûr, c’est comme partout. Comme dans une micro société, il y a les grognons, les chieuses, les rigolotes, les renfermées en cas de coup de blues ! Et on s’apprécie toutes ! »

« J’avais honte de n’avoir qu'un sein. Quelle horreur ! Depuis que je suis dans les Roz’Eskell, je suis fière de dire que je suis une dragon lady ! », avoue Claudine, rejointe par Chantal : « Un cancer du sein, c’est lourd. En avoir un 2e, c’est difficile de s’en remettre. Ici, ça nous permet de nous reconstruire. Ça développe une sorte de sororité. On a des affinités particulières avec certaines bien sûr, c’est comme partout. Comme dans une micro société, il y a les grognons, les chieuses, les rigolotes, les renfermées en cas de coup de blues ! Et on s’apprécie toutes ! » Les voilà parties pour 1h30 d’activité, rythmée par les « Yop » de Papia ou les coups de tambour qu’elle marque pour l’entrain et la synchronisation des participantes. Et quand elle ne donne pas le ton, les unes et les autres entament des chansons en chœur ou en canon avec les deux bateaux.

Les voilà parties pour 1h30 d’activité, rythmée par les « Yop » de Papia ou les coups de tambour qu’elle marque pour l’entrain et la synchronisation des participantes. Et quand elle ne donne pas le ton, les unes et les autres entament des chansons en chœur ou en canon avec les deux bateaux.

Le monologue et la projection vidéo se répondent et se complètent, en alternance. Emmanuelle Hiron, dans ce travail de création élaboré avec la compagnie L’Unijambiste, s’appuie sur ce qu’elle a vu, vécu, entendu et ressenti pendant une année à l’EHPAD. Que ce soit au contact des résidents, des familles et de son amie gériatre. À travers cela, elle bâti sa réflexion et surtout son questionnement autour de ces personnes, atteintes de démence, que l’on place dans des maisons de retraite et que l’on tait de nos vies et de nos esprits. Comment expliquer et comprendre le rejet de la société, qui finit par en faire un tabou alors qu’il est de notre lot commun de vieillir ?

Le monologue et la projection vidéo se répondent et se complètent, en alternance. Emmanuelle Hiron, dans ce travail de création élaboré avec la compagnie L’Unijambiste, s’appuie sur ce qu’elle a vu, vécu, entendu et ressenti pendant une année à l’EHPAD. Que ce soit au contact des résidents, des familles et de son amie gériatre. À travers cela, elle bâti sa réflexion et surtout son questionnement autour de ces personnes, atteintes de démence, que l’on place dans des maisons de retraite et que l’on tait de nos vies et de nos esprits. Comment expliquer et comprendre le rejet de la société, qui finit par en faire un tabou alors qu’il est de notre lot commun de vieillir ?

Présenté dans le cadre du festival Travelling Oslo, le film Melody est un délice. Rien n’est fait pour mettre le spectateur à l’aise, ni même pour l’épargner. Les émotions sont indissociables des respirations haletantes de la salle qui vibre au rythme de l’histoire. Une histoire a priori simple, au départ. D’un côté, Melody, une jeune femme de 28 ans, née sous X, décidée à ouvrir son salon de coiffure mais démunie financièrement et dans l’incapacité de se voir accepter un prêt. De l’autre, Emily, une femme d’affaires, la quarantaine passée, qui vit en Angleterre, décidée à avoir un enfant toute seule mais démunie biologiquement et dans l’incapacité de tomber enceinte.

Présenté dans le cadre du festival Travelling Oslo, le film Melody est un délice. Rien n’est fait pour mettre le spectateur à l’aise, ni même pour l’épargner. Les émotions sont indissociables des respirations haletantes de la salle qui vibre au rythme de l’histoire. Une histoire a priori simple, au départ. D’un côté, Melody, une jeune femme de 28 ans, née sous X, décidée à ouvrir son salon de coiffure mais démunie financièrement et dans l’incapacité de se voir accepter un prêt. De l’autre, Emily, une femme d’affaires, la quarantaine passée, qui vit en Angleterre, décidée à avoir un enfant toute seule mais démunie biologiquement et dans l’incapacité de tomber enceinte. Et de ce mal-être, Melody en est imprégnée et ne s’en sépare quasiment jamais, comme incapable de lâcher prise tant qu’elle ne sait pas d’où elle vient et qui elle est. Dans le regard maternel d’Emily, elle trouve parfois réconfort et apaisement. Pourtant, leur relation se base sur un déséquilibre et celle qui, au départ se trouve être la dominante de par son pouvoir financier, prendra le rôle de la dominée, livrée à la seule volonté de celle qui porte son enfant.

Et de ce mal-être, Melody en est imprégnée et ne s’en sépare quasiment jamais, comme incapable de lâcher prise tant qu’elle ne sait pas d’où elle vient et qui elle est. Dans le regard maternel d’Emily, elle trouve parfois réconfort et apaisement. Pourtant, leur relation se base sur un déséquilibre et celle qui, au départ se trouve être la dominante de par son pouvoir financier, prendra le rôle de la dominée, livrée à la seule volonté de celle qui porte son enfant.