Célian Ramis

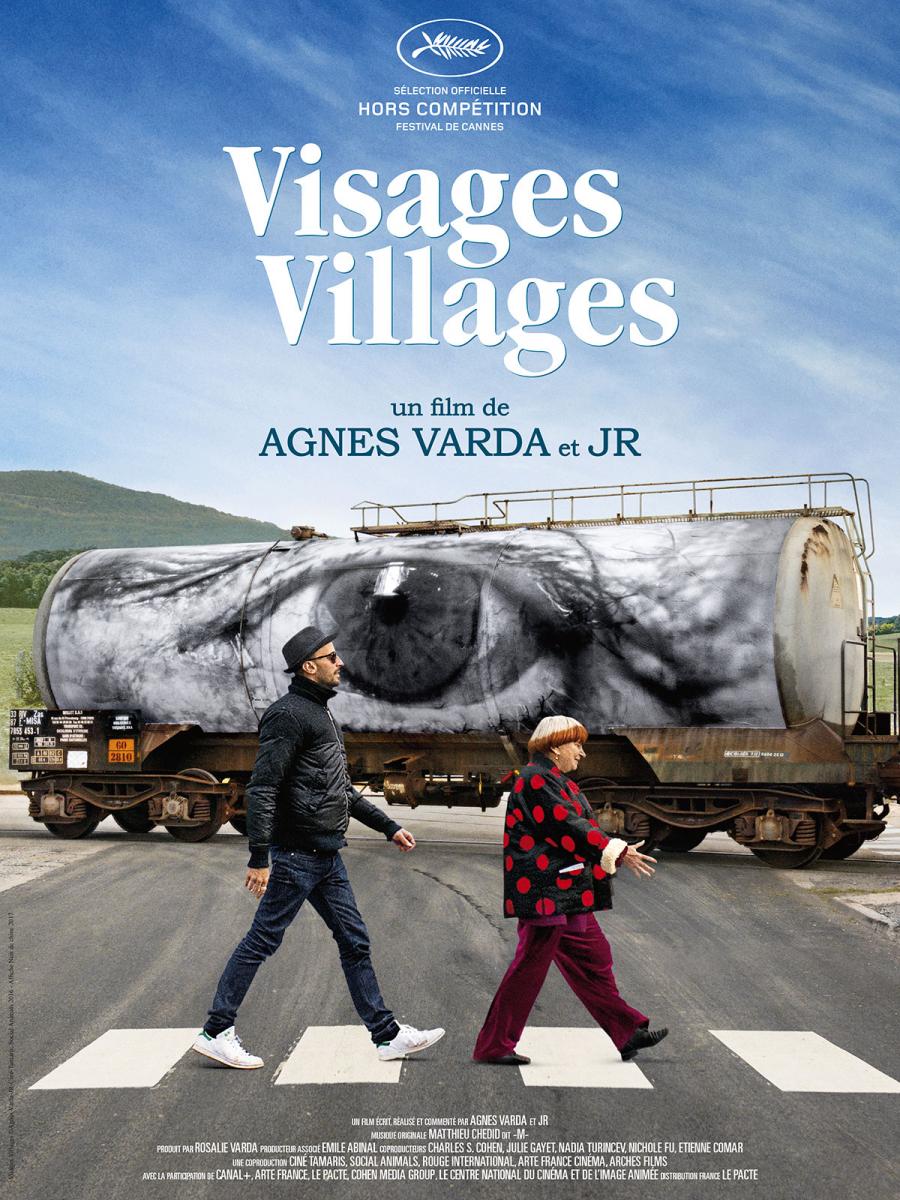

Agnès Varda et JR, visages d'une humanité sensible

À la manière de Raymond Depardon, Agnès Varda et JR ont sillonné les routes de France, à la recherche de visages et surtout d’histoires à partager. Le duo fantasque présentait en avant-première le documentaire Visages, Villages, le 20 juin dernier au Ciné-TNB de Rennes.

« Il fait toujours ça. Il croit qu’il va me casser le moral mais ‘faut se lever de bonne heure pour ça ! » Au Ciné-TNB, Agnès Varda et JR s’amusent à se taquiner. Surtout lui. Que ce soit à propos de ses couleurs de cheveux, sa petite taille ou son grand âge, le photographe - âgé de 55 ans de moins qu’elle - charrie la célèbre réalisatrice au doux franc parler qui elle, préfère transmettre ce qui lui tient à cœur et qui a motivé et animé tout le film, à l’instar de toute sa filmographie.

Ils se rencontrent en 2015, grâce à Rosalie Varda, et instantanément, décident de travailler ensemble. Comment ? Sur quoi ? Ils ne savent pas mais ne vont pas tarder à le découvrir. « JR est un artiste urbain, j’avais envie de lui faire faire la campagne. On ne savait pas qui on rencontrerait. On était dans l’attente, dans l’écoute. Et on a eu de la chance, le hasard nous a fait rencontrer des gens formidables. Certains nous ont été portés sur un plateau d’argent. », explique Agnès Varda.

Ainsi, tous les deux ont embarqué à bord du « camion magique » de JR – dans lequel un photomaton est installé et imprime les portraits en taille affiche – et ont sillonné les routes de France, de village en village, partageant ensemble leur passion pour les images « et l’amour des gens », souligne-t-elle.

Sans chercher à établir une cartographie exhaustive des cœurs des villages français, le duo part à la rencontre de Jeannine, Daniel et Yves à Bruay-la-Buissière dans le Pas-de-Calais, de Vincent, Nathalie, Jacky, Marie et Jean-Paul à Bonnieux dans le Vaucluse, de Claude, Didier et Amaury entre autre à Château-Amoux-Saint-Auban dans les Alpes-de-Haute-Provence ou encore d’une partie des habitants de Pirou-Plage dans la Manche. Et de plein d’autres.

Les souvenirs d’enfance remontent et défilent jusqu’au moment présent. Le quotidien des familles de mineurs dans le Nord, l’histoire d’amour d’un arrière grand-père et d’une arrière grand-mère, le dernier jour de travail d’un employé de l’usine Arkéma, la transmission du carillon de père en fils, l’évolution du métier de facteur ou encore l’engagement d’une agricultrice résolument décidée à laisser leurs cornes aux chèvres – là où certains les brûlent à la naissance pour éviter les bagarres et ainsi augmenter la productivité des bêtes -, les récits sont passionnants.

Sobres et simples. Voilà ce qui en fait l’extraordinarité du résultat. Comme lorsque les deux co-réalisateurs provoquent le destin en organisant une fête des voisins dans un village fantôme ou en introduisant les épouses des dockers du port du Havre parmi les containers qui d’habitude ne fréquentent que des hommes.

« On n’a jamais pris au sérieux l’aspect sociologique. On a juste voulu rencontrer des personnes qui parlent de ce qu’ils connaissent, aiment, veulent. Et c’est ce qu’on voit. Des gens très variés. On avait envie de vous mettre de bonne humeur. Que vous ayez une curiosité pour toutes ces personnes, que vous les rencontriez à votre tour. Ils sont en situation de vous intéresser et que vous ne les oubliez pas. Alors on l’a fait de manière un peu fantaisiste avec quelques broderies autour mais ce sont surtout des visages et des surprises. », s’émeut la réalisatrice des Glaneurs et la Glaneuse, plusieurs fois primée pour l’ensemble de son œuvre.

« On n’a jamais pris au sérieux l’aspect sociologique. On a juste voulu rencontrer des personnes qui parlent de ce qu’ils connaissent, aiment, veulent. Et c’est ce qu’on voit. Des gens très variés. On avait envie de vous mettre de bonne humeur. Que vous ayez une curiosité pour toutes ces personnes, que vous les rencontriez à votre tour. Ils sont en situation de vous intéresser et que vous ne les oubliez pas. Alors on l’a fait de manière un peu fantaisiste avec quelques broderies autour mais ce sont surtout des visages et des surprises. », s’émeut la réalisatrice des Glaneurs et la Glaneuse, plusieurs fois primée pour l’ensemble de son œuvre.

La fantaisie dont elle parle, et les quelques broderies, résident dans leur écriture d’un documentaire qui s’amuse à les mettre en scène. Eux qui apprennent à se connaître, se découvrent, se jaugent et se lient au fur et à mesure. Ainsi, leurs voix et leurs visages accompagnent le long-métrage, faisant éclater leur complicité, leur complémentarité et leurs différences.

Varda, qui s’était dévoilée il y a quelques années dans son documentaire Les plages d’Agnès, laisse JR l’observer de près, elle qui commence à voir flou. Sa vue baisse mais son regard sur ce qui l’entoure et sa soif de voir l’âme humaine ne diminuent pas quant à eux.

Et tout cela, elle l’offre au jeune photographe. Ses yeux, ses rides, ses mains, ses pieds… Agnès Varda en fait des modèles pour ces photos à lui, qu’il aime tant coller en format géant sur tous les supports extérieurs et parfois éphémères, tels que les façades de maison, les trains, les châteaux d’eau ou encore les hangars de ferme ou un blockhaus écrasé sur la plage.

Et partant de cette plage, elle partage avec lui, mais aussi avec nous par extension, ses souvenirs d’une shooting. Quand elle a pris Guy Bourdin en photo en 1954. Ses souvenirs aussi pour des artistes qu’elle admirait beaucoup, comme l’écrivaine Nathalie Sarraute, dont on aperçoit la maison, ou encore les photographes Henri Cartier-Bresson et Martine Cartier-Bresson, dont elle évoque la mémoire au pied de leurs tombes.

L’émotion est vive. Agnès Varda ne cache pas sa sensibilité. Que ce soit face aux personnes rencontrées ou face à ces instants vécus pas encore tombés dans les trous de sa mémoire, comme elle le dit dans le documentaire. Celle qui dit attendre la mort avec impatience, « comme ça, ce sera fini », va même jusqu’à raviver des sentiments profonds et douloureux en emmenant JR chez son ami de longue date, Jean-Luc Godard.

Parce qu’en 1961, dans son court-métrage extrait de Cléo de 5 à 7 intitulé Les fiancés du pont Mac Donald ou (Méfiez-vous des lunettes noires), elle avait fait retirer ses lunettes au cinéaste de la Nouvelle Vague. Un défi qu’elle se lance à nouveau avec ce nouvel ami de route et de cœur. « Lui, il a observé la vieillesse. Moi, je n’avais pas besoin de m’occuper de sa santé. Mais dès que je l’ai vu, j’ai vu qu’il ne voulait pas enlever ses lunettes qui me rappelaient Godard. », précise-t-elle.

La poésie et l'humour dominent Visages, Villages, autant que la majestueuse beauté des paysages. Accompagnés d’une infinie douceur. Le duo est bouleversant. Elle, particulièrement. Le film fait du bien de par sa capacité à montrer la particularité simple de chaque individu. Et parce qu’on peut toujours compter sur la réalisatrice, photographe et artiste plasticienne, pour mettre en valeur les femmes autant que les hommes, elle nous apaise et rend l’humain beau à travers son art.

Sortie au Ciné-TNB prévue le 28 juin.

En racontant ses diverses anecdotes, elle prend conscience du ressort comique de ces situations, qu’elle n’a pourtant pas vécu de manière humoristique : « Dans ce film, je rigole d’abord de moi-même. Les parents d’Armand sont mes parents, en plus exagérés évidemment. Et puis, il y a aussi toutes les réflexions que fait Mahmoud sur Sciences Po qui sont là aussi parce que j’ai voulu chatouiller les élites. Tout le monde en prend pour son grade, pour qu’on arrive à rire tous ensemble. »

En racontant ses diverses anecdotes, elle prend conscience du ressort comique de ces situations, qu’elle n’a pourtant pas vécu de manière humoristique : « Dans ce film, je rigole d’abord de moi-même. Les parents d’Armand sont mes parents, en plus exagérés évidemment. Et puis, il y a aussi toutes les réflexions que fait Mahmoud sur Sciences Po qui sont là aussi parce que j’ai voulu chatouiller les élites. Tout le monde en prend pour son grade, pour qu’on arrive à rire tous ensemble. » Cherchez la femme n’est pas un procès grossier à l’Islam mais illustre les opinions politiques de la réalisatrice qui souhaite également témoigner des vécus de son entourage :

Cherchez la femme n’est pas un procès grossier à l’Islam mais illustre les opinions politiques de la réalisatrice qui souhaite également témoigner des vécus de son entourage :

Le discours est frappant. Cette femme a « tué son amour ». Parce qu’il a repris son amour, elle a repris la chair de sa chair. « Je ne suis pas qu’un ventre », explique-t-elle, calmement, pour justifier son infanticide. Ce troisième enfant, elle n’en voulait pas. « Je suis contente que Mitterand ait aboli… Même si j’ai tué quelqu’un. », poursuit-elle.

Le discours est frappant. Cette femme a « tué son amour ». Parce qu’il a repris son amour, elle a repris la chair de sa chair. « Je ne suis pas qu’un ventre », explique-t-elle, calmement, pour justifier son infanticide. Ce troisième enfant, elle n’en voulait pas. « Je suis contente que Mitterand ait aboli… Même si j’ai tué quelqu’un. », poursuit-elle.

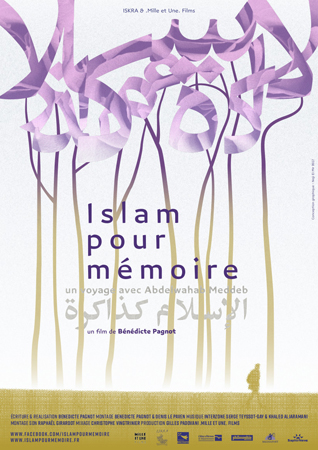

Ce sont les mots empreints de tendresse que Bénédicte Pagnot a écrit en novembre 2014, sur son blog, dans une lettre adressée à Abdelwahab Meddeb. L’écrivain, poète et animateur radio franco-tunisien est à l’origine du nouveau long-métrage de la réalisatrice des Lendemains (2012).

Ce sont les mots empreints de tendresse que Bénédicte Pagnot a écrit en novembre 2014, sur son blog, dans une lettre adressée à Abdelwahab Meddeb. L’écrivain, poète et animateur radio franco-tunisien est à l’origine du nouveau long-métrage de la réalisatrice des Lendemains (2012). Ainsi, en 2013, ils se rendent ensemble en Israël et en Palestine, avant de poursuivre son chemin, seule, après le décès du poète. Elle qui dans sa jeunesse n’était pas une grande voyageuse et qui gardait quelques mauvais souvenirs de certaines escapades a repris goût à l’aventure. Sans jamais préparer sa venue, au niveau des rencontres.

Ainsi, en 2013, ils se rendent ensemble en Israël et en Palestine, avant de poursuivre son chemin, seule, après le décès du poète. Elle qui dans sa jeunesse n’était pas une grande voyageuse et qui gardait quelques mauvais souvenirs de certaines escapades a repris goût à l’aventure. Sans jamais préparer sa venue, au niveau des rencontres.

Depuis, la pièce a fait son chemin. La première partie a été lue au festival d’Avignon, des résidences ont eu lieu, de nombreuses conversations ont réunies David Gauchard, Marine Bachelot Nguyen et Emmanuelle Hiron et la création, dont la version finale a été aboutie en octobre 2016 et a vu s’imbriquer les partitions d’Olivier Mellano jouées par un enfant claveciniste, a été dévoilée entièrement à Limoges en février dernier.

Depuis, la pièce a fait son chemin. La première partie a été lue au festival d’Avignon, des résidences ont eu lieu, de nombreuses conversations ont réunies David Gauchard, Marine Bachelot Nguyen et Emmanuelle Hiron et la création, dont la version finale a été aboutie en octobre 2016 et a vu s’imbriquer les partitions d’Olivier Mellano jouées par un enfant claveciniste, a été dévoilée entièrement à Limoges en février dernier.

« J'ai été confrontée à des choses qui n'existent pas à Rennes, comme par exemple des femmes et des gamins seul-e-s qui dorment à même le sol. Ici [à Rennes], tout le monde est logé, décrit-elle. J'ai eu envie de reprendre l'idée des expo-ventes pour participer au mouvement»

« J'ai été confrontée à des choses qui n'existent pas à Rennes, comme par exemple des femmes et des gamins seul-e-s qui dorment à même le sol. Ici [à Rennes], tout le monde est logé, décrit-elle. J'ai eu envie de reprendre l'idée des expo-ventes pour participer au mouvement»

« Hommes et femmes ont les mêmes droits et doivent être vigilants à cela. Chacun-e a des compétences et on peut évidemment être égaux par le sport, la lecture, la culture. », explique-t-elle ce mercredi après-midi, sous les tentes installées par la direction du quartier Centre dans le jardin St George.

« Hommes et femmes ont les mêmes droits et doivent être vigilants à cela. Chacun-e a des compétences et on peut évidemment être égaux par le sport, la lecture, la culture. », explique-t-elle ce mercredi après-midi, sous les tentes installées par la direction du quartier Centre dans le jardin St George. « Certaines continuent de ramer, font garder les enfants, rament jusqu’à 7 mois de grossesse ! Je dirais à celles qui n’osent pas venir qu’il ne faut pas craindre la difficulté car c’est un sport très accessible, qui peut se faire à n’importe quel niveau et qui est convivial puisqu’il se passe dans des bateaux collectifs. On découvre vraiment les rivières, on traverse Paris, on participe à la Volalonga de Venise, etc. C’est super ! »

« Certaines continuent de ramer, font garder les enfants, rament jusqu’à 7 mois de grossesse ! Je dirais à celles qui n’osent pas venir qu’il ne faut pas craindre la difficulté car c’est un sport très accessible, qui peut se faire à n’importe quel niveau et qui est convivial puisqu’il se passe dans des bateaux collectifs. On découvre vraiment les rivières, on traverse Paris, on participe à la Volalonga de Venise, etc. C’est super ! »