Célian Ramis

Conquérantes, les Soroptimist militent à Rennes

Chaque année depuis 6 ans, l’Union Française du Soroptimist International organise l’Opération Nationale Cinéma Soroptimist, entre le 25 novembre et le 10 décembre, dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes.

La projection a lieu dans une centaine de villes : à Rennes, Les Conquérantes, réalisé par Petra Biondina Volpe, est diffusé le 27 novembre au cinéma Gaumont, à 19h30. Les fonds récoltés à l’occasion de cette soirée seront reversés à l’association rennaise Asfad, qui accueille et accompagne les femmes autour de 3 missions : la lutte contre les violences faites aux femmes, l’inclusion sociale et professionnelle et la parentalité.

Créé en 1921 aux Etats-Unis par Susan Noël, le club services féminin Soroptimist International est aujourd’hui une ONG présente dans 123 pays, réunissant 76 000 femmes dans 3000 clubs locaux. Celui de Rennes a fêté cette année, en octobre, ses 60 ans et compte une vingtaine de membres, dignes héritières de la fondatrice et des pionnières.

Créé en 1921 aux Etats-Unis par Susan Noël, le club services féminin Soroptimist International est aujourd’hui une ONG présente dans 123 pays, réunissant 76 000 femmes dans 3000 clubs locaux. Celui de Rennes a fêté cette année, en octobre, ses 60 ans et compte une vingtaine de membres, dignes héritières de la fondatrice et des pionnières.

L’ESPRIT SOROP’, DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION

Elles aussi conquérantes, partagent les mêmes valeurs et œuvrent pour des actions concrètes à destination des filles et des femmes. La devise : « Défendre, Comprendre, Entreprendre ». Des missions fortes, selon Solenn Douard, présidente du club SI de Rennes depuis octobre 2017 :

« Dans « Comprendre », il y a l’écoute, la posture d’empathie, d’ouverture. On prend le temps de comprendre quelque soit le degré de souffrance, la différence. Ça nous engage à être dans une attitude humaniste. Après, « Défendre » et « Entreprendre », là, ce sont vraiment deux verbes d’action forts. Quand je les vois, je vois un peu Marianne. Défendre, ça symbolise l’engagement. Je vois le côté militant. On milite pour les causes auxquelles on croit.

Entreprendre, c’est vraiment le verbe d’action où on se mobilise concrètement dans des actions pour lever des fonds soit dans des actions de soutien d’autres organisations (comme ici pour l’Asfad, ndlr), d’autres groupes de femmes ou dans de l’aide directe, avec le soutien scolaire aux filles ou l’aide aux femmes migrantes, en terme d’intégration, d’apprentissage, etc. Ça circule dans les réseaux, dès qu’une femme arrive dans une région et cherche un logement ou un emploi, il y a cette notion d’entraide au sein du réseau. »

L’esprit des « Sœurs pour le meilleur » s’articule autour de 5 thématiques : l’accès à l’éducation des filles et des femmes, l’autonomisation et le leadership des femmes, la lutte contre les violences à l’égard des femmes, la santé et la protection de l’environnement, et la défense de la paix dans le monde.

« Quand on regarde en détail les commandements, il y a la notion d’universalité, s’organiser pour quelque chose qui est plus puissant que nous, qui nous tire et qui est noble. Il y a la notion de justice et de discernement, être juste dans ces actions, dans l’organisation des clubs et faire preuve de discernement pour que l’esprit Sorop’ perdure. Ça ne doit pas être un lieu où viennent se jouer des enjeux d’ego, de rayonnement personnel, etc. Il y a aussi l’esprit d’union, de cohésion et de solidarité entre femmes.

Derrière ces valeurs, il y a la notion d’accueillir toutes les sœurs et la notion de réseau, de s’inviter réciproquement, d’ouvrir la porte, de s’identifier les unes les autres et de se nourrir des unes des autres, par des moments inter-clubs, pour se nourrir de l’esprit Sorop’, un peu comme dans le sport. Se revivifier de l’énergie du collectif. »

Solenn Douard le dit : la violence à l’égard des femmes, l’accès à la santé, la protection de l’environnement… sont de l’ordre de l’inacceptable. Du non négociable.

« La planète est à ressources limitées et notre premier trésor, c’est notre corps. On ne négocie pas avec ça. Ensuite, la défense de la paix, c’est la dimension universelle, c’est une cause qui doit s’imposer à tous. »

précise-t-elle, consternée et concernée.

LA DÉTERMINATION, LE COURAGE ET LA MOTIVATION, AVANT TOUT !

Nicole Tanvé a animé le club de Rennes en tant que présidente pendant 3 ans avant de passer le flambeau à Solenn Douard. Elle a effectué sa première réunion, grâce à une amie déjà membre, en novembre 2013. Une année importante pour celle qui a passé plusieurs années auparavant à se battre contre le cancer du sein.

« Je suis à la retraite depuis 8 ans maintenant. La maladie - un cancer du sein très agressif - m’a fait partir à la retraite plus tôt. J’ai pris le temps de me remettre puis en 2013 j’ai commencé avec les Roz’Eskell et en fin d’année avec les Soroptimist. J’ai connu la présidente dans le cadre du travail et j’ai bien accroché. », souligne Nicole.

En mai 2014, elle est intronisée en tant que présidente : « On a fait beaucoup d’actions. C’est ce qui me plait ! À Rennes mais aussi dans les événements comme les remises de colliers par exemple, on rencontre plein de femmes et j’ai découvert plein de Soroptimist très dynamiques ! »

Avant, elle n’avait jamais participé à une ONG. Elle ne s’était pas non plus penchée sur la question de la place des femmes dans les sociétés. Cette costarmoricaine de 65 ans s’est construite depuis petite à la force du travail et de sa détermination. C’est en travaillant pendant les vacances lorsqu’elle est adolescente qu’elle rencontre son premier patron qui lui propose un poste dans une société de gestion immobilière.

« J’ai raté mon bac par correspondance d’un point. Comme punition, on m’a dit : « Vous allez commencer à la base et faire un diplôme professionnel. Je gravissais les échelons, considérée et estimée. », se souvient-elle.

Au fil de son parcours, elle affirme son caractère. Naviguant entre la gestion de belles propriétés et la Bourse, elle affronte les obstacles et rebondit après chaque fermeture des locaux et sociétés dans lesquels elle travaille.

« J’en ai connu des journées noires dans le monde de la Bourse mais j’ai fait beaucoup de belles rencontres ! », souligne Nicole, encore éprise de tous les postes qu’elle a occupé, à Paris comme à Rennes où elle est venue avec ses deux enfants à la suite de la mutation de son mari.

Quand la maladie survient, elle se bat à nouveau avec ses tripes et son sourire : « Je tenais des immeubles dans mon travail, je faisais des assemblées. La dernière était le matin du 23 juin. J’ai terminé mon dossier, rangeait mon bureau et je suis allée voir le chirurgien. J’ai été arrêtée, je suis entrée à l’hôpital le 29 juin, j’ai été opérée le 30. Je ne suis pas retournée au boulot. »

Le chemin va être long et éprouvant. Des opérations, il y en aura d’autres, tout comme les séances de chimio et de radiothérapie. « J’y allais toujours très colorée. Je suis comme ça. Et je suis partie du principe qu’il fallait garder mon sourire. La vie ne m’a pas épargnée, je sais ce que c’est la vie, il y a toujours des bons côtés. Dans ma vie, j’ai eu la chance de trouver des portes ouvertes. », signale-t-elle.

Le chemin va être long et éprouvant. Des opérations, il y en aura d’autres, tout comme les séances de chimio et de radiothérapie. « J’y allais toujours très colorée. Je suis comme ça. Et je suis partie du principe qu’il fallait garder mon sourire. La vie ne m’a pas épargnée, je sais ce que c’est la vie, il y a toujours des bons côtés. Dans ma vie, j’ai eu la chance de trouver des portes ouvertes. », signale-t-elle.

Pimpante et enthousiaste, elle continue de s’épanouir auprès des dragon ladies des Roz’Eskell, pratiquant ensemble du dragon boat (l’association CAP OUEST a été créée en 2013 pour réunir les femmes atteintes ou ayant été atteintes du cancer du sein autour d’une pratique sportive bénéfique à leurs corps, ndlr). Et aussi auprès des Soroptimist, réfléchissant ainsi à la place des femmes et aux inégalités persistantes.

En regardant en arrière, elle déclare : « Dans le milieu professionnel dans lequel j’étais, il faut s’imposer. Les femmes n’ont pas forcément des postes comme j’ai eu. J’étais femme, j’ai toujours été femme, je tenais mon poste et je ne me posais pas la question. Il ne faut pas se laisser faire. Chacun-e a sa place et sa part à prendre. J’ai eu la chance de faire des rencontres dans ma vie qui m’ont toujours dit que j’étais capable. »

Ainsi, elle rejoint un des points essentiels prônés par l’ONG : l’éducation des filles et le leadership des femmes. Avec son franc-parler, elle conclut, s’adressant en rigolant à toutes les générations de femmes :

« Ne vous laissez pas mener par le bout du nez ! Quand je vois l’augmentation des violences faites aux femmes, je me dis aussi que c’est important de faire du sport ! Moi, j’ai fait du karaté. Un jour, j’ai surpris un homme avec la main dans mon sac. Je lui ai fait une prise, je vous raconte pas ! »

LE POUVOIR DES RÉSEAUX

C’est elle, lorsqu’elle était présidente, qui a introduit Esmeralda Guzman au club SI de Rennes. Son enthousiasme et sa force de caractère séduisent la réflexologue – relaxologue qui partage – avec Nicole comme d’autres membres - de nombreux points communs. Dans la vivacité de son tempérament notamment.

Elle apprécie particulièrement sa manière de « mener des actions et sa capacité à transmettre. Et l’expertise de la nouvelle présidente, Solenn Douard, une jeune femme d’entreprise qui nous a amenées à faire un travail de réflexion sur le sens de notre club et la manière dont nous pouvions le pérenniser. J’ai ressenti le besoin de créer des réseaux. Les clubs Soroptimist en France sont nombreux et il me semblait nécessaire de rencontrer d’autres associations rennaises œuvrant pour les femmes en difficulté. »

Amoureuse de la langue française depuis le lycée, effectué en Amazonie colombienne, elle s’installe à Bogota et obtient une licence en Sciences de l’éducation avec une spécialité langues étrangères (français et anglais) et un master en didactique du français. Elle décroche ensuite une bourse d’assistante en espagnol et s’envole pour la France, à Nantes, en 1986.

« J’ai suivi un master 1 en didactique du français comme langue étrangère à Rennes et un master 2 en didactique des langues et des cultures, à la Sorbonne. J’ai travaillé ensuite dans l’enseignement supérieur comme lectrice dans les départements d’espagnol et de langues étrangères appliquées à l’université Rennes 2 Haute-Bretagne. », souligne Esmeralda Guzman.

Elle est aujourd’hui réflexologue – relaxologue et se passionne pour son travail. Et s’investit pleinement dans les activités et actions qu’elle entreprend en parallèle. Auprès de l’association qu’elle a créée l’an dernier, Selvaviva, en faveur de l’environnement en Amazonie colombienne, et de ses sœurs Sorop’ :

« J’ai trouvé un point commun : le développement durable en lien avec la femme. C’est pour avoir des valeurs et des actions communes que la jeune Selvaviva a obtenu des dons du club pour soutenir un projet pilote de reforestation mené en Amazonie colombienne. »

Au quotidien, elle ose déployer ses réseaux pour partager et faire avancer deux causes dans lesquelles elle est particulièrement engagée, convaincue que « c’est notre responsabilité en tant que citoyens de commencer à changer le monde, nous en sommes tous responsables. Il faut s’investir dès son jeune âge dans des causes qui nous interpellent. »

Pour Esmeralda Guzman, le club SI de Rennes est un espace chaleureux et convivial dans lequel on peut concilier les énergies pour une convergence des luttes. L’écoute et la bienveillance sont les maitres mots de l’actuelle présidente qui, depuis son arrivée, crée une nouvelle dynamique au sein de la structure.

« Je reviens à nos deux moteurs, Nicole qui nous booste et Solenn, qui, sans bousculer personne, nous a encouragées à nous investir chacune à notre manière et selon nos possibilités. J’ai admiré son regard pour les ainées, qui sont le socle fondateur, et la confiance accordée aux nouvelles recrues dans cette période de « relève générationnelle ». Très vite, ces deux personnes ont réussi avec tact à allier convivialité, respect et dynamisme. », insiste-t-elle.

CONVAINCUE PAR LE LEADERSHIP DES FEMMES POUR FAIRE AVANCER LA SOCIÉTÉ

Solenn Douard croit particulièrement au leadership des femmes. « Tous les thèmes me parlent et en tant que dirigeante, femme engagée, etc. je me dis que la question du leadership des femmes est quelque chose qui me parle vraiment. Là, je parle en mon nom. Dans les entreprises, et dans les organisations en général, il y a toujours cette polarité entre masculin et féminin. », souligne la présidente, abordant ici les caractéristiques que l’on attribue d’un côté aux hommes et d’un autre côté aux femmes :

« Le masculin, c’est ce qui est lié à l’action, la prise de décision, etc. Utile, très utile, pour faire bouger les choses, défendre des causes, etc. Et l’autre pôle, le féminin, c’est celui de la sensibilité. Ce que je trouve très intéressant et que j’ai découvert dans le cadre de mes responsabilités, c’est la puissance du « et ». Et non pas du « ou ». C’est-à-dire de ne pas trop tirer du côté du masculin ou trop tirer du côté féminin.

On a tous une disposition plus ou moins forte d’un côté ou d’un autre, ce qui n’est pas lié au sexe, des hommes ont une sensibilité très développée, des femmes ont un côté de direction très affirmé. On a tous en nous une dimension plus ou moins développée et ce dont je prends conscience, c’est la puissance du « et ». Il ne s’agit pas de vouloir chercher à effacer notre part un peu plus « masculine » qui nous permet d’avancer, de porter des projets, mais plutôt de voir ce que l’on peut rajouter en fait. »

La complémentarité et l’alliance des pôles dont elle parle sont pour Solenn la clé pour évoluer vers « quelque chose de puissant ».

« Les femmes peuvent ouvrir la voie en fait, pour montrer à quel point injecter de la sensibilité dans une organisation, ça donne quelque chose qui devient plus puissant. Je trouve qu’elles ont la puissance pour inviter les leaders en général à oser rajouter du « féminin » dans leur façon d’être. »

Et cela l’inspire dans sa manière d’appréhender le mouvement des Soroptimist. « En entreprise, très concrètement, quand on est vraiment leader, je ne crois plus aux modèles d’hier et d’aujourd’hui. Je trouve qu’aujourd’hui, c’est plus une organisation qui fait souffrir, qui abime. Et je n’ai plus envie de ça et je ne crois pas au modèle de l’entreprise classique. Qui entretien beaucoup trop l’égo, le pouvoir, on ne dit surtout pas nos peurs, on se cache et ça crée une souffrance terrible.

Je milite, je suis très engagée dans les mouvements de libération de l’entreprise. Quand je découvre ce milieu-là, qui est très très dur, je me dis que nos enfants de demain ne fonctionnent plus du tout comme nous. Ils ont besoin de sens dans ce qu’ils font, beaucoup plus que nous. Ils sont capables de zapper très vite si cela n’a pas de sens pour eux. »

ASSURER LA RELÈVE, EN SE NOURRISSANT DES EXPÉRIENCES DES UNES ET DES AUTRES

Aujourd’hui, le club aspire à se pérenniser davantage en accueillant de nouveaux membres. Tout aussi dynamiques que les ainées du club, principalement à la retraite mais pas sans activité et surtout pas sans envie d’en découdre avec le patriarcat. Animées par les rencontres et les histoires de vie, les Soroptimist ont participé dans leurs carrières et vies personnelles à l’amélioration des conditions des femmes.

Et se mobilisent encore, à travers leur structure, pour que cette évolution se poursuive, dans les traces des fondatrices et de leurs sœurs. De l’esprit des anciennes, Solenn Douard est admirative et respectueuse :

« J’ai vraiment envie de rendre hommage aux pionnières des SI et du club de Rennes. Rendez-vous compte 60 ans en arrière ! On est en 1958. Ce sont des femmes qui étaient médecins, juristes, etc. Elles avaient déjà réussi à se battre pour avoir accès à des postes à responsabilités ou à des postes techniques. Je me souviens d’un qui avait témoigné, elle était responsable informatique. En 1960 !»

Se souvenir d’elles, de leurs parcours et de leurs combats, est essentiel pour elle comme pour les autres membres du club. « Elles ont connu ce que nous, on ne connaitra pas. Ou en tout cas différemment. Mais à leur époque, tous les obstacles, les portes fermées, le « pas le droit d’exister » ! Et elles, elles ont du se battre pour dire « si, j’existe, je suis là et tu vas faire avec ! Je veux leur rendre hommage. Surtout qu’au niveau de Rennes, on a la chance d’avoir encore quelques unes des pionnières ! Elles gardent une sacrée énergie !»

Ne pas oublier les luttes qui ont permis de conquérir quelques uns des droits qu’il nous faut conserver. Comme tel est le cas avec le film Les conquérantes, diffusé le 27 novembre au cinéma Gaumont, revenant sur un point fondamental pour lequel il a fallu ardemment batailler : le droit de vote. Puiser dans l’expérience des plus âgées pour comprendre le présent et bâtir ensemble le futur.

Et à Rennes, la présidente le constate, il y a de la matière et des ressources :

« Elles ont mené des actions, elles étaient dynamiques, engagées et connues dans l’écosystème de Rennes. Ça a été un club dynamique, bien placé dans son environnement, porté par des femmes pionnières dans leurs différents métiers. »

Mais elle l’avoue, « le petit virage qui a été raté, c’est le renouvellement. » Elle fait le point : « L’enjeu aujourd’hui, c’est de s’appuyer sur tout ce qu’est le SI, son rayonnement international et toute la structuration mise en place, et de capitaliser sur ce que les pionnières ont su faire pour réécrire en cohérence avec les enjeux du territoire ce qui serait pertinent de faire à Rennes, au service des 5 thèmes. »

Milieu d’innovation, terreau fertile, espace de cultures… la capitale bretonne a tout, selon elle, pour que le club se développe, s’épanouisse et vienne nourrir des jeunes attirées par ce territoire et sensibles à des problématiques sociétales sur lesquelles elles sont prêtes à s’engager.

« C’est la notion d’alliance. Je pense qu’on peut concrètement leur proposer ça à travers la culture et les valeurs Sorop’. C’est déjà un endroit dans lequel on peut se retrouver, qui est convivial, vu comme un cocon, une bulle d’oxygène, où on peut avoir une épaule sur laquelle poser nos têtes par rapport aux problématiques de la vie active et du leadership et se nourrir de l’expérience des plus anciennes ou de la richesse des environnements complètement différents. Sans oublier la visée des actions et le sens que ça a derrière ! », conclut Solenn Douard.

Des histoires différentes, des profils variés, des combats communs et une envie identique : celle de donner accès à toutes à l’éducation et les moyens de se réaliser pleinement, en tant que femmes mais aussi et surtout en tant qu’individu égal à un autre, dans un esprit de solidarité, de partage et de sororité, avec écoute, empathie et bienveillance.

Elle va alors se documenter et rencontrer les travailleurs sociaux de Brest afin de constituer une matière réelle et réaliste, dans laquelle elle voit « des enjeux de fiction, le côté romanesque de la vie, de beaux personnages et une belle histoire. »

Elle va alors se documenter et rencontrer les travailleurs sociaux de Brest afin de constituer une matière réelle et réaliste, dans laquelle elle voit « des enjeux de fiction, le côté romanesque de la vie, de beaux personnages et une belle histoire. » Elle le dit elle-même : dans un endroit dur, de l’accouchement sous X à l’adoption, il y a des endroits d’espoir. Pupille fait du bien. Au-delà de la bienveillance qui caractérise la relation qu’entretient la réalisatrice avec ses personnages, Jeanne Herry a aussi la particularité de saisir avec subtilité la finesse des non dits.

Elle le dit elle-même : dans un endroit dur, de l’accouchement sous X à l’adoption, il y a des endroits d’espoir. Pupille fait du bien. Au-delà de la bienveillance qui caractérise la relation qu’entretient la réalisatrice avec ses personnages, Jeanne Herry a aussi la particularité de saisir avec subtilité la finesse des non dits.

Elles sont 24 femmes noires vivant en France ou en Belgique à témoigner et à ajouter leur voix à celle de la réalisatrice Amandine gay, dont le visage n’apparaît pas à l’écran. Leurs parcours sont différents. Mais leurs vécus se croisent et se ressemblent, vivant des discriminations liées à leur sexe et leur genre et à leurs origines, réelles ou supposées, et les stéréotypes racistes qui perdurent dans une société qui refuse de traiter avec son passé colonialiste.

Elles sont 24 femmes noires vivant en France ou en Belgique à témoigner et à ajouter leur voix à celle de la réalisatrice Amandine gay, dont le visage n’apparaît pas à l’écran. Leurs parcours sont différents. Mais leurs vécus se croisent et se ressemblent, vivant des discriminations liées à leur sexe et leur genre et à leurs origines, réelles ou supposées, et les stéréotypes racistes qui perdurent dans une société qui refuse de traiter avec son passé colonialiste.

« J’ai dû enlever beaucoup beaucoup de choses mais je me suis concentrée sur les dieux de l’Olympe et sur ce qui me parlait et nourrissait le propos de ‘Comment on s’habitue à alimenter un non dit’. Même ce qui n’est pas dit est transmis. Ça, c’est très bien raconté dans la mythologie : quand quelqu’un fait quelque chose de mal, ce sont les enfants qui sont punis. », se passionne Myriam qui restitue sur scène le croisement des parcours et l’impact de l’héritage dont Ariane refuse désormais de porter tout le poids.

« J’ai dû enlever beaucoup beaucoup de choses mais je me suis concentrée sur les dieux de l’Olympe et sur ce qui me parlait et nourrissait le propos de ‘Comment on s’habitue à alimenter un non dit’. Même ce qui n’est pas dit est transmis. Ça, c’est très bien raconté dans la mythologie : quand quelqu’un fait quelque chose de mal, ce sont les enfants qui sont punis. », se passionne Myriam qui restitue sur scène le croisement des parcours et l’impact de l’héritage dont Ariane refuse désormais de porter tout le poids.

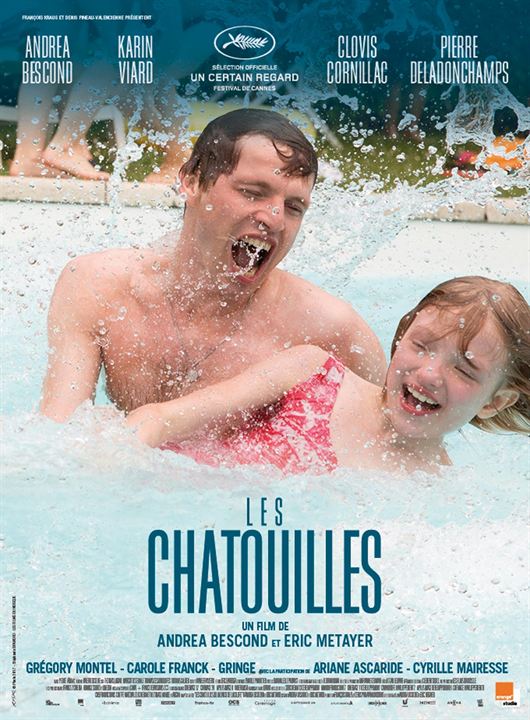

« En fait, on a voulu mettre la psy dans la position du spectateur. À un moment, d’ailleurs, Odette lui demande si ça va, à la fin d’une séance. Pour placer la psy dans le même regard que le public. Dans les faits, je pense que peu de thérapeutes sont formés à recevoir ce type de victimes. Il n’y a pas beaucoup de formation sur les violences sexuelles. Le film traite aussi des maladresses que l’on peut avoir dans ces cas-là. Même avec de la bienveillance, on commet des maladresses, ce n’est pas encore suffisant. », précise Eric Métayer, qui co-réalise le long-métrage.

« En fait, on a voulu mettre la psy dans la position du spectateur. À un moment, d’ailleurs, Odette lui demande si ça va, à la fin d’une séance. Pour placer la psy dans le même regard que le public. Dans les faits, je pense que peu de thérapeutes sont formés à recevoir ce type de victimes. Il n’y a pas beaucoup de formation sur les violences sexuelles. Le film traite aussi des maladresses que l’on peut avoir dans ces cas-là. Même avec de la bienveillance, on commet des maladresses, ce n’est pas encore suffisant. », précise Eric Métayer, qui co-réalise le long-métrage.