Les ragnagnas, les anglais qui débarquent, les trucs de filles (avec petit coup de tête indiquant la zone dont on ne doit pas dire le nom apparemment…), les lunes et autres appellations douteuses désignent toutes les règles, les menstruations, les menstrues. Soit le début du cycle féminin durant lequel l’utérus se contracte pour évacuer une partie de l’endomètre, muqueuse utérine qui se développe pour accueillir l’ovule, lorsque ce dernier n’est pas fécondé.

Aucune raison a priori d’être embarrassée par ce mélange de muqueuse et de sang qui s’amasse dans nos culottes. Mais voilà, les choses ne sont pas si simples. Pourquoi ? Les arguments se multiplient mais finalement, on a choisi notre camp : c’est simple, c’est naturel, c’est comme ça. Comme la coupe est pleine de tabous, on la verse dans les toilettes de la honte et on tire la chasse une bonne fois pour toute !

« Pendant mon adolescence, (…) il fallait être extrêmement discrète pour emprunter ou prêter une serviette hygiénique dans la classe. On ne mettait jamais un pantalon blanc quand on avait nos règles et dès qu’il y avait une tache sur nos vêtements cela causait une énorme gêne. Mais cela créait en même temps une grande complicité entre les filles car dès que l’une d’entre nous avait une tache, on se mobilisait toutes pour trouver un pull autour de sa taille. Une amie, Déia, m’a raconté une situation qu’elle a vécue quand elle était au lycée. Son sang avait tellement fui que lorsqu’elle a voulu sortir de la classe pendant la pause il y avait du sang qui goutait sur sa chaise. Ayant prévenu une copine, elle a attendu que tout le monde sorte de la classe et, pendant qu’elle était assise, sa copine faisait des allers-retours aux toilettes avec du papier mouillé pour nettoyer le sang. »

Ce que relate l’artiste-chercheuse brésilienne, installée à Rennes depuis plusieurs années, Lis Peronti dans son mémoire Sangre pour les vautours, a été vécu par à peu près toutes les femmes en France ou par des copines. Pas forcément jusqu’au point que ça goutte sur la chaise mais la peur de la tache. Souvent accompagnée de la peur de l’odeur. Une double honte qui révèle sérieusement un tabou et un manque d’informations sur le sujet auprès des jeunes femmes, certes, mais plus globalement de l’ensemble de la population.

Ce que relate l’artiste-chercheuse brésilienne, installée à Rennes depuis plusieurs années, Lis Peronti dans son mémoire Sangre pour les vautours, a été vécu par à peu près toutes les femmes en France ou par des copines. Pas forcément jusqu’au point que ça goutte sur la chaise mais la peur de la tache. Souvent accompagnée de la peur de l’odeur. Une double honte qui révèle sérieusement un tabou et un manque d’informations sur le sujet auprès des jeunes femmes, certes, mais plus globalement de l’ensemble de la population.

Et révèle également un paradoxe. Avant la ménarche – les premières règles – le regard sur les menstruations est positif, car associé, de manière erronée, à la féminité, au pouvoir de la femme réglée de procréer et donner la vie. Dès lors que la jeune fille devient, dans l’imaginaire collectif, une femme, on lui apprend, inconsciemment, à taire les douleurs, cacher les protections hygiéniques – souvent cantonnées à la salle de bain ou aux toilettes – et éviter de se répandre à ce propos. Parce que c’est intime.

Ça c’est l’excuse première. Mais vient très rapidement la seconde : c’est dégueu ! Pourquoi les femmes doivent-elles se sentir gênées ? Parce que le cycle féminin commence par l’évacuation d’une muqueuse, l’endomètre, mélangée à du sang et que le sang, ça fait peur ? Parce que cela indique que l’ovule n’a pas été fécondé et par conséquent que sa propriétaire à manquer à son rôle de reproduction ? Parce que selon le mythe, elle risquerait de faire tourner la mayonnaise ? Ou parce que selon certaines croyances les règles seraient synonymes d’impureté ?

Balivernes pour la plupart de ces propositions ! Heureusement, les femmes se rebiffent contre les tabous qui régissent les menstruations, en font un combat, les transforment en arts ou encore s’en tamponnent le vagin !

BESOIN D'EXPLICATIONS ?

« Elle veut manger de la viande rouge. Elle n’aime pas ça mais elle est convaincue d’en avoir besoin, une fois par mois, pour le fer, juste après ses règles. Elle perd tellement de sang, on dirait qu’elle se vide pendant les huit jours que ça dure. Cycles de vingt et un jours. Un cauchemar. Elle évite de s’asseoir chez les autres, elle a déjà démoli plusieurs canapés. Troisième millénaire, et elle porte les mêmes serviettes hygiéniques que sa mère mettait à son âge. Ça colle, on a l’impression de se balader avec une couche mal mise entre les cuisses, mais vu les performances des tampons, elle n’a pas le choix, elle doit porter les deux. De toute façon, les tampons, elle sera ménopausée avant d’avoir compris comment ça se met correctement. De la même façon qu’elle est incapable de coller une serviette hygiénique en visant juste – il faut toujours que ça saigne à côté. Si les mecs avaient leurs règles, l’industrie aurait inventé depuis longtemps une façon de se protéger high-tech, quelque chose de digne, qu’on se fixerait le premier jour et qu’on expulserait le dernier, un truc clean et qui aurait de l’allure. Et on aurait élaboré une drogue adéquate, pour les douleurs prémenstruelles. On ne les laisserait pas tous seuls patauger dans cette merde, c’est évident. On pollue l’espace intersidéral de satellites de reconnaissance, mais pour les symptômes d’avant règle, que dalle. »

On reconnaît bien là le style dont on aime se délecter de Virginie Despentes, ici extrait de Vernon Subutex 2. Ce paragraphe pointe la solitude d’une femme face à ses règles, prise entre la peur de la tache et l’absence de communication. Sans oublier que le tabou n’en serait pas un s’il s’agissait de la gent masculine, on est bien d’accord. « Il y a globalement un manque d’information », souligne Cloé Guicheteau.

Elle est médecin généraliste, avec une spécialisation gynécologie, en poste au Planning Familial de Rennes et au centre IVG de l’Hôpital Sud. Bien qu’il n’y ait aucune limite d’âge et que la patientèle soit diversifiée, les femmes consultant au Planning Familial ont majoritairement entre 15 et 35 ans.

« Pour certaines, les cours de bio sont lointains et puis elles n’ont pas toutes forcément été marquées par ces cours. On a régulièrement des questions sur le fonctionnement du cycle, et pas que de la part des plus jeunes. On entend souvent ‘’merci de m’avoir réexpliqué’’, ‘’ce n’était pas clair avant’’. Avant de consulter un-e gynéco, elles sont souvent suivies par le médecin généraliste et n’ont pas forcément osé poser des questions. On leur prescrit la pilule mais elles ne comprennent pas ce qu’est un cycle ‘normal’, ce qu’est un cycle sous contraception et elles manquent d’informations sur la physiologie, sur ce qu’est la normalité en terme d’abondance, de régularité, de douleurs… », analyse-t-elle.

PAS LES MÊMES RÈGLES

Ces derniers points se manifestent différemment d’une femme à l’autre. Certaines souffrent plus que d’autres du syndrome prémenstruel (SPM). Ce dernier étant composé de symptômes physiques et émotionnels intervenant quelques jours avant les menstrues. « Je le vis à fond. Le corps enfle, j’ai envie de gras, de sucre, je suis irascible, fatiguée, sensible. », explique Morgane, 43 ans, réglée depuis ses 10 ans ½.

« Moi, j’ai pas mal au ventre mais qu’est-ce que je chiale ! À ce moment-là, j’ai les seins fermes et le ventre plat, c’est clair que chaque nana est différente ! Je deviens hyper émotive et je crois en fait qu’avant les règles les points qui nous caractérisent sont exagérés. Mais physiquement, je ne suis pas touchée par ça. Plus jeune, j’ai vu ma pote devoir s’allonger, tellement elle avait mal. Elle me disait que c’était parce qu’elle avait ses règles, je ne comprenais pas. », commente Anne, 37 ans, réglée depuis ses 15 ans.

« Moi, j’ai pas mal au ventre mais qu’est-ce que je chiale ! À ce moment-là, j’ai les seins fermes et le ventre plat, c’est clair que chaque nana est différente ! Je deviens hyper émotive et je crois en fait qu’avant les règles les points qui nous caractérisent sont exagérés. Mais physiquement, je ne suis pas touchée par ça. Plus jeune, j’ai vu ma pote devoir s’allonger, tellement elle avait mal. Elle me disait que c’était parce qu’elle avait ses règles, je ne comprenais pas. », commente Anne, 37 ans, réglée depuis ses 15 ans.

« J’ai des règles régulières, relativement abondantes – mais pas ouf non plus – et elles durent 6 jours. Elles sont non douloureuses actuellement mais j’ai eu par le passé des périodes très compliquées en lien avec un trouble hormonal. C’est aujourd’hui stabilisé. », précise quant à elle Marion, 33 ans, réglée depuis ses 12 ans.

Autre cas de figure, celui de Lis, réglée « tardivement » : « J’étais la dernière de mes copines et je n’étais plus tellement acceptée dans le groupe, je n’étais pas une « vraie » femme. C’est pour ça que c’est quelque chose qui a été très attendu dans mon adolescence. J’ai pris la pilule quasiment sans avoir déjà eu mes règles. C’est en arrêtant ma contraception que j’ai découvert mes crampes. Maintenant, j’ai appris à faire de plus en plus attention à mon corps, donc même en étant relativement « déréglée », je sais à peu près quand elles vont arriver et quand j’ovule. »

En s’intéressant de près à ce sujet lors de ces études en Arts du spectacle au Brésil – qu’elle poursuivra ensuite à Rennes en master Arts plastiques – elle a beaucoup parlé avec les femmes de sa famille : « Ma grand-mère m’a raconté qu’un jour, elle se baladait dans la vallée et est tombée. Le soir, quand elle a vu du sang dans sa culotte, elle l’a associé à sa chute et a pensé qu’elle allait mourir. Mais elle n’en a pas parlé. Ma tante, elle, au contraire, a fait une fête autour du blanc et du rouge, mais sans dire qu’elle avait ses règles. Souvent ça ne se disait pas. Et c’est encore vrai aujourd’hui. En discutant avec des femmes de mon âge et des jeunes filles, pour savoir comment elles avaient vécu les premières règles, etc. je m’aperçois que certaines ont leurs règles avant même d’en avoir entendu parlé. À l’école, les cours là dessus arrivent trop tard et ça peut être un choc d’apprendre ce qui se passe après l’avoir vu dans sa culotte. »

TRANSMISSION OU PAS...

Les générations se succèdent et semblent se ressembler quant à l’absence de transmission d’informations. Une absence dans la plupart des cas mais évidemment pas vraie et vécue par tout le monde, comme le signale Marion qui ne se souvient pas avoir eu de discussion directe avec ses parents mais avoir entendu des conversations entre sa mère et sa grande sœur et qui n’a pas ressenti les règles comme un élément à dissimuler, les protections hygiéniques n’étant pas cachées chez elle. Morgane et Anne se rappellent de leur côté avoir dû se débrouiller seules dans cette étape.

Pour la première, ce devrait être un devoir d’en parler dans les familles car la génétique ne doit pas être passée sous silence : « Moi je le dis à mon mec que notre fille, qui a 4 ans pour l’instant, sera certainement réglée tôt. Et je lui parlerais à elle également à propos de ça, mais aussi à propos du fait qu’elle aura peut-être des difficultés à concevoir, comme moi. Je suis très fertile mais j’ai fait beaucoup de fausses couches. On commence à dire que les tampons pourraient y être pour quelque chose. Ça me fait du bien d’avoir des informations comme celles du documentaire (d’Audrey Gloaguen, Tampon, notre ennemi intime, diffusé le 25 avril sur France 5, ndlr) ou celles du bouquin de Camille Emmanuelle, Sang tabou. Pour ma fille, je voudrais qu’on en parle ensemble, lui dire d’éviter les tampons, et que l’on cherche ensemble des solutions. Lui dire aussi que si elle en a envie elle peut prévenir son père et son frère qu’elle a ses règles. Je veux qu’elle ait le choix et que ce choix dépende d’elle. »

Briser le tabou devient alors essentiel pour se sentir libre de parler, être écoutée, comprise et acceptée. Et ce rôle revient en priorité à la famille. Dans le silence qui régit ce sujet, Anne y voit un élément révélateur de la relation vécue entre parents et enfants.

« De toute manière, tout ce qui touche au sexe est vachement tabou, et pourtant je trouve que c’est un des points les plus essentiels à communiquer. »

QUAND VIENT LA GÊNE

La plupart des femmes interrogées se disent pourtant libérées au sujet des règles. Certaines aiment même provoquer ces discussions que l’on sait encore sensibles, à tort. Car il subsiste bel et bien une vraie gêne lorsqu’au détour d’une conversation à laquelle les hommes sont conviés, on aborde les menstruations. Pour ce focus, nous n’avons pas eu besoin de plus de deux tests – en plus des constats antérieurs - pour en être convaincu-e-s.

À chaque fois, nous avons introduit le sujet en expliquant le thème du dossier du mois de juin. Dans chacun des cas, nous avons constaté que sur trois hommes, deux détournent le regard ou essayent de modifier le cours de la discussion « parce qu’on va pas parler de trucs gores » ou encore que « j’ai pas envie de savoir si ce qui se passe à l’intérieur ». Sans oublier « que ce sont nos ennemies quelques jours par mois ».

Dire alors que c’est naturel, qu’il n’y a rien de sale, que les relations sexuelles peuvent avoir lieu quand même dès lors que les deux y consentent (comme à chaque fois, me direz-vous !), qu’en parler et écouter ce que vivent les femmes en période de règles est important et participe à la libération des femmes, ne suffisent pas à effacer la pointe de dégout qui se lit dans leurs yeux.

Pourquoi en 2017 est-il encore mal vu de dire ouvertement que nous avons nos règles ? Pourquoi la majorité des femmes ont honte de demander, sans chuchoter ou envoyer un texto / mail, à une copine ou une collègue si celle-ci n’a pas un tampon ou une serviette ? Pourquoi se penche-t-on discrètement pour farfouiller dans notre sac, pour en sortir un tampon délicatement caché dans notre manche ou notre poche de pantalon ?

Camille Emmanuelle, au micro de La matinale de Canal b le 19 avril dernier, prend un exemple révélateur de ce tabou. À table, on peut parler de régime sans gluten mais pas des règles. Le premier étant pourtant lié à des problèmes de digestion. De transit par conséquent. Surprenant, non ?

« La ménarche est considérée comme symbolique. Elle devient une « vraie » femme. Mais quand cela s’installe dans le quotidien, ça devient inconfortable. C’est honteux, dégoutant. Vient alors l’histoire de la douleur, de la gêne, de la tache qui hante toutes les femmes, pas seulement les ados. J’ai attendu très longtemps d’avoir mes règles et quand elles sont arrivées, c’est devenu gênant. Et remarquez que dans le vocabulaire, ce n’est jamais dit réellement. On parle de « ça ». Et le « ça » évoque les effets collatéraux comme les crampes, la tache, etc. », souligne Lis Peronti.

« Ça » n’évoque pas le fonctionnement du cycle, qu’il soit naturel ou sous contraception, et pas non plus le ressenti des femmes en tant que tel. On rigole souvent de leur potentielle émotivité avec la fameuse, et si crispante, phrase : « T’as tes règles ? », dès lors qu’une femme est énervée, à fleur de peau.

FÉCONDITÉ OU FÉMINITÉ ?

Dans son mémoire, l’artiste-chercheuse s’interroge : « Le sang est-il inévitablement symbole de mort ? (…) L’exemple du film (elle fait allusion au film Carrie, dont une scène montre les femmes se moquant de la jeune adolescente de 17 ans qui vient d’avoir ses premières règles, ndlr) et de ce qu’il implique montrent comment les croyances religieuses peuvent avoir une influence sur comment est vu le sans et surtout le sang menstruel qui dans ces cas est souvent considéré comme substance dangereuse et sale. Dans le Lévitique de l’Ancien Testament de la Bible il est dit : « La femme qui aura un flux, un flux de sang en sa chair, restera sept jours dans son impureté. » Suivent des phrases disant que tout ce qu’elle touche et tous ceux qui la touchent seront impurs jusqu’au soir. (…) De ces légendes, le sang menstruel hérite du caractère dégoûtant et repoussant qui lui est traditionnellement accordé dans les sociétés occidentales, les règles sont associées à la souillure et au déchet biologique qu’il nous faut cacher et faire disparaître discrètement. »

En résumé, les menstrues sont le symbole de l’échec cuisant de la fécondité. La muqueuse, alliée au sang, qui coule le long des parois du vagin pour atterrir dans la culotte désigne dans l’imaginaire collectif ce qui n’a plus lieu d’être, ce qui est inutile puisque l’ovule n’a pas été fécondé. Le paradoxe est entier : les premières règles transforment la jeune fille en femme, appareillée pour donner la vie, mais les suivantes rappellent qu’elle n’est toujours pas enceinte.

La confusion est d’autant plus importante que l’on associe les règles à la féminité, soit la révélation du raccourci que l’on fait bien trop souvent entre fécondité et féminité. « À mes yeux, cela dépend du rapport à soi, à la féminité. La société, je crois, se rassure en faisant le lien et surtout en faisant entrer la femme dans un case assez détestable de ce que pourrait être une femme. Ainsi, me concernant, je n’ai pas du tout senti ma féminité à cette époque-là. J’en étais loin. J’ai donc accommodé comme j’ai pu mon besoin de le sentir sans être lié à un genre et le fait que j’avais mes règles. J’avoue que encore aujourd’hui, je ne fais pas le lien entre mes règles et mon sentiment d’être femme. », déclare Marion.

Même discours du côté de Lis :

« Plus j’ai étudié le sujet et plus j’ai eu un intérêt pour les personnes trans, plus je m’aperçois que la notion de féminité est fabriquée. Parce que qu’est-ce que c’est ? C’est une caractéristique utilisée par la société pour mettre les femmes dans leur case. »

Dans la case des personnes inférieures car fragiles. Fragiles car émotives. Emotives car en proie à leurs hormones. Et tout ça n’est supportable que si elle accomplit sa mission : que son ovule soit fécondé, que le fœtus soit mené à son terme, que l’enfant soit élevé et éduqué. En 2017, si la société évolue à ce sujet, dans l’inconscient se nichent encore des idées saugrenues telles que la souillure et l’impureté.

LES FEMMES VOIENT ROUGE, PAS VOUS ?

Mais les menstruations restent cachées. A-t-on déjà vu du sang dans les publicités pour les protections hygiéniques ? Non, jamais. Le liquide utilisé pour les serviettes est bleu. Pas rouge, bleu. Et ce ne peut pas être parce qu’on ne montre pas de sang à la télévision française, sinon une grande partie des films et séries seraient interdit-e-s sur les écrans. Mais sans demander aux publicitaires d’utiliser du vrai sang, de vraies règles, il serait tout de même cohérent et pertinent de ne pas emprunter une autre couleur…

Tout comme il serait bon de rétablir la vérité sur les produits qui composent les tampons. C’est là toute l’enquête d’Audrey Gloaguen dans le documentaire Tampon, notre ennemi intime qui débute par les témoignages de deux jeunes femmes, atteintes du Syndrome du Choc Toxique, à cause de ce petit tube faussement cotonneux qui de prime abord semble totalement inoffensif, fait pour que les femmes soient libres de leur mouvement, ne craignant plus les fuites, et sereines durant les multiples journées qu’elles vivent intensément au cours d’une seule et même journée (en étant working girls, sportives, mamans et épouses/amantes).

Aujourd’hui, les fabricants ne sont toujours pas obligés de signaler sur les boites la composition de leurs produits. Si scientifiques et élu-e-s politiques – majoritairement des femmes pour cette dernière catégorie – se battent pour faire avancer la recherche et la reconnaissance de cette problématique dans les hautes sphères des institutions, notamment européennes, le chemin est long et la bataille acharnée. Car les puissants résistent, malgré les scandales qui éclatent.

En 2017, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans son enquête sur la sécurité des produits d’hygiène féminine, confirme l’étude Alerte sur les tampons, publiée par 60 millions de consommateurs, en mars 2016. Des substances chimiques ont bien été retrouvées dans les protections hygiéniques, dont des traces de dioxines ou des résidus de pesticide interdit en France.

Pour l’instant, la DGCCRF signale qu’il n’y aurait « aucun danger grave et immédiat », soit pas de conséquence sur le long terme sur la santé des femmes. Il faudra alors attendre la fin de l’année, période à laquelle l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail devrait remettre son rapport à ce sujet.

Mais entre la polémique autour de la baisse de la TVA pour les protections hygiéniques qui n’aura pas été une mince affaire, les propos effarants de certains politiques ramenant serviettes et tampons à des produits de confort alors qu’ils sont de l’ordre de la première nécessité pour la gent féminine et l’idée de se glisser Monsanto dans le vagin, les femmes ont de quoi se sentir à fleur de peau, au-delà du syndrome prémenstruel.

Parce qu’avec toutes ces informations, on fait quoi ? On retourne aux méthodes ancestrales des aînées de nos grands-mères ? Non, on informe des risques mais surtout on informe des possibilités qui s’offrent à nous. Comme opter pour des tampons pas trop absorbants, à changer régulièrement, ou opter pour la coupe menstruelle, qui cela dit ne protège pas du Syndrome du Choc Toxique. Mais qui pour certaines femmes offre une véritable libération à propos des menstruations.

« Je suis passée à la Moon Cup, j’adore. On est en lien avec le liquide, le sang. Ça change le rapport. », explique Lis. Parce que sa démarche artistique, dans le cadre de son mémoire, est partie de là. En voyant une image de ce sang qui ne coagule pas, qui tombe dans les toilettes en un seul bloc avant de se disloquer et d’effectuer une chorégraphie hypnotisante. La cup s’insère dans le vagin pliée en deux et vient se poser contre les parois vaginales, récupérant ainsi le sang qui s’écoulent dedans.

« Je suis passée à la Moon Cup, j’adore. On est en lien avec le liquide, le sang. Ça change le rapport. », explique Lis. Parce que sa démarche artistique, dans le cadre de son mémoire, est partie de là. En voyant une image de ce sang qui ne coagule pas, qui tombe dans les toilettes en un seul bloc avant de se disloquer et d’effectuer une chorégraphie hypnotisante. La cup s’insère dans le vagin pliée en deux et vient se poser contre les parois vaginales, récupérant ainsi le sang qui s’écoulent dedans.

Comme le tampon, la coupe est composée, non d’un fil mais d’une tige en silicone que l’on utilise comme un guide pour nous permettre de remonter jusqu’aux fesses du réservoir – si l’on considère que c’est par la tête qu’arrive le sang – que l’on pince, comme une ventouse, afin de la retirer du vagin. Le contact avec la zone intime, avec les muqueuses et avec le sang est incontournable et l’utilisation de la coupe apprend à toucher, observer, sentir et couper court à cette idée de saleté, de souillure et d’impureté.

Néanmoins, outre l’argument écologique, ce processus libérateur pour les unes n’opère pas chez les autres. Et le choix de la protection hygiénique doit rester justement un choix, comme le rappelle Camille Emmanuelle dans Sang Tabou : « D’autres femmes vont trouver inconfortable le fait d’avoir, pour vider la coupe, les mains pleines de sang et donc de devoir trouver des toilettes avec un lavabo privé, du savon, un sèche-mains. C’est mon cas. Les coupes ont beau avoir des noms trop mignons (Lunela, Yuuki, Fleurcup, Mooncup), je dois avoir trop trainé dans ma vie dans les bars et cafés aux toilettes dégueus, sans lumière, avec des lavabos communs, et qui mettent à disposition un sèche-main en tissu, en panne depuis une semaine, avec son vieux tissu, humide et gris. » Chacune sa protection hygiénique !

SAVOIR QUE L'ON A LE CHOIX

C’est également le discours que tient Cloé Guicheteau, médecin au Planning Familial de Rennes, quant au choix de la contraception. Chacune doit pouvoir choisir son moyen de contraception, en son âme et conscience, mais surtout avec toutes les informations concernant l’ensemble des possibilités.

« C’est d’abord le rôle de la famille, des parents, d’informer sur les règles mais tout le monde n’a pas cette chance. Ensuite, c’est le rôle de l’Éducation nationale et puis le rôle du médecin de famille, le médecin traitant. Car lors des premières douleurs, c’est chez le médecin traitant en général que l’on emmène la jeune fille. Il doit prendre un temps avec elle pour parler. Le rendez-vous gynéco intervient souvent dans un second temps, pour la contraception. Il est de notre rôle de s’assurer alors qu’elle a bien compris le cycle, les règles, qu’on lui fournisse bien toutes les informations sur tous les moyens de contraception et lui expliquer ce que sont les règles sous contraception. Car même si c’est artificiel, la contraception est quand même faite pour recréer ce que la femme connaît. On doit empêcher l’ovulation, que les hormones mettent les ovaires au repos. Elles vont alors faire gonfler la muqueuse de l’endomètre et en arrêtant leur prise, les chutes d’hormones déclenchent le message au cerveau. », souligne-t-elle, n’oubliant pas de préciser que selon la contraception choisie, le dosage, les hormones, etc. les règles peuvent apparaître de manière irrégulière, tout à fait régulière ou cesser totalement, avec quelques saignements. Tout dépend.

Certaines vont enchainer les plaquettes et ne pas avoir leurs règles et d’autres vont préférer avoir un temps de repos entre deux plaquettes, afin de rassurer avec l’arrivée de leurs menstruations « artificielles ». Aussi, « Enlever l’ovulation peut diminuer la libido chez certaines mais il n’y a pas que des effets néfastes. La pilule peut être un protecteur contre le cancer de l’ovaire, de l’utérus ou encore du colon. Mais les effets dépendent des femmes. Ce qu’il faut surtout, c’est en discuter, les écouter, les prévenir, voir comment elles se sentent, comment elles sentent leur corps, voir si cela leur convient ou pas, et voir comment on peut ensemble améliorer les choses. C’est le rôle du professionnel de la santé : informer sur toutes les contraceptions et dire aux femmes qu’elles ont le choix. C’est hyper important que ce soit elles qui choisissent pour elles. Pas le professionnel, pas la mère, pas la copine. Et pour cela, il faut une information complète avec les avantages et les inconvénients, il faut dissiper les mythes, délivrer une information objective, appropriée à la demande. », poursuit-elle. Tous les médecins généralistes et gynécologues ne fonctionnent pas de la même manière.

ÉCOUTER ET INFORMER

Et le temps d’une consultation peut être restreint par rapport à la multitude de questions qu’une femme peut se poser sur son cycle, ses règles, sa contraception, ses choix et ses libertés. Mais pour Cloé Guicheteau, il est important que les professionnels de la santé soient dans une démarche d’écoute et que les jeunes filles, jeunes femmes, femmes, trans – peu importe où l’on se situe – se sentent en confiance, suffisamment à l’aise pour oser aborder les différentes interrogations :

« Pour moi, il faut poser la question au médecin généraliste qui peut renvoyer vers quelqu’un qu’il sait plus compétent dans ce domaine-là, puisque nous avons tous des spécialisations et qu’aujourd’hui, les médecins se regroupent en cabinet. Il faut avoir l’honnêteté de le dire et recommander un-e collègue. Tout le monde n’est pas fait pour être compatible en plus. Les personnes trans font souvent partie de réseaux et savent vers qui aller pour être à l’aise et ne pas être face à des gens maladroits. Et je pense que c’est ça qu’il faut chercher : être face à des personnes bienveillantes et à l’écoute. On aimerait qu’il n’y ait plus de jugements sur l’IVG, les personnes trans, etc. mais on n’en est pas encore là malheureusement. »

Pourtant, l’information doit être délivrée dès le plus jeune âge. Et les établissements scolaires se doivent, en principe, de dispenser « trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène » sur la santé et la sexualité, selon la loi de 2001, relative à la contraception et l’interruption volontaire de grossesse (Section 9, Art. L. 312-16).

Mais en juin 2016, le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, dans son rapport « Éducation à la sexualité : Répondre aux attentes des jeunes, construire une société d’égalité femmes-hommes », rappelle que c’est encore trop faible. Sans oublier que tous les établissements scolaires, en particulier dans le secteur privé, ne s’y plient pas. Quelles sont alors les chances que l’ensemble des élèves français reçoivent une information équivalente au sujet des règles ? Que toutes les jeunes femmes aient un espace de parole et d’écoute ?

Que toutes les femmes soient enfin décomplexées de tous les tabous qui régissent les menstruations : qu’il s’agisse de la tache (ça arrive, c’est naturel après tout), de la peur de l’odeur (le sang des règles ne sent que lors de l’oxygénation, par conséquent autour de vous, personne ne le sent), de l’idée de saleté ou d’impureté (encore une invention et une interprétation bidon pour faire de nous des êtres inférieures), rien ne doit nous empêcher de vivre notre cycle comme nous l’entendons.

Avec les protections que nous choisissons – en réclamant et en se battant pour qu’elles soient TOUTES sans pesticides, sans produits chimiques, avec la transparence de la composition et de la fabrication, et sans augmentation de la TVA – et avec la contraception de notre choix (ou le choix de la non contraception, tout dépend). Et avec tout le ressenti et les émotions que le cycle implique.

Chacune est libre d’écouter, de comprendre et d’interpréter les messages de son corps. D’accepter que les émotions soient décuplées, chamboulées, ou pas. Que les douleurs s’il y en a nous obligent à nous poser et ne nous permettent pas de vivre la journée à fond (si les douleurs sont insoutenables, il est vivement recommandé de consulter, lire notre encadré sur l’endométriose). Parce que le contraire provoque des situations de violence et de souffrance. De culpabilité et de peur de dire « je ne peux pas parce que j’ai mes règles. »

Si le débat autour du congé menstruel divise l’opinion, il a au moins l’avantage de mettre en lumière que le syndrome prémenstruel et les règles peuvent être des étapes énergivores et éprouvantes pour certaines femmes. Qui n’ont pas à s’excuser ou à se considérer comme « la preuve que les femmes sont plus faibles que les hommes ».

Si le débat autour du congé menstruel divise l’opinion, il a au moins l’avantage de mettre en lumière que le syndrome prémenstruel et les règles peuvent être des étapes énergivores et éprouvantes pour certaines femmes. Qui n’ont pas à s’excuser ou à se considérer comme « la preuve que les femmes sont plus faibles que les hommes ».

La fragilité, Lis Peronti l’a ressentie lors de l’une de ses performances artistiques. En 2011, lorsqu’elle reprend ses recherches sur les règles, elle entreprend de réaliser une série d’actions durant cinq mois. À chaque fois que ses menstruations surviennent. Sans toutes les citer, on retient Sangre, dans laquelle elle a essayé de teindre un tissu blanc en rouge avec son écoulement menstruel, Sangre para os Urubus, une émanation de l’action antérieure ou encore Te incommoda, a mim incomodou, dans laquelle elle a passé une journée sans protection hygiénique.

Elle raconte : « Ce jour-là, j’ai eu tellement peur de la tache, alors que c’était le but quand même que je n’ai pas eu mes règles de la journée, sauf quand j’étais aux toilettes. Comme quoi, c’est incroyable ce que le corps est capable de faire. Mais la fois où j’ai senti ma fragilité, c’est quand dans un arbre, avec une robe blanche sur laquelle je laissais écouler mes règles, j’ai vu les vautours me tourner autour parce que le sang les attirait. »

RÉUNIES EN ISOLEMENT

Le sang attire les animaux. C’est la raison pour laquelle dans certaines communautés on pense que les femmes aient été réunies entre elles, et exclues par conséquent des tribus. Pour s’écarter du danger. Comme on s’écarte de la femme réglée pour ne pas souiller de son impureté. Ces réunions de femmes, la journaliste Anita Diamant s’en inspire dans son roman La tente rouge, dans lequel elle retrace l’histoire du personnage biblique de Dina, la fille de Jacob.

« Ça part de l’idée des peuples nomades dans lesquels les femmes se réunissaient quand elles avaient leurs règles, elles devaient se reposer, être servies par les jeunes filles pas encore réglées. Elles en profitaient pour se raconter leurs secrets et partager les secrets de guérison… Au début, je me suis dit que c’était ça que je voulais ! J’ai lu plein de choses sur les méthodes d’isolement, sur la tradition juive qui évoque des bains après les règles pour se purifier, sur le fait de ne pas toucher les choses en période de menstruation, et en fait, j’ai commencé à me méfier un peu des tentes rouges parce qu’elles font quand même référence à quelque chose qui excluait les femmes pour se protéger des malheurs que les femmes réglées provoquent », explique Lis.

Voilà pourquoi elle a souhaité expérimenter une tente rouge : « C’est vraiment très bien, ça permet de parler mais le principe même reste lié à cette impureté. » À 29 ans, Laura Couëpel est naturopathe, monitrice de portage, animatrice d’atelier toucher / massage bébé, praticienne de la réflexologie plantaire et également doula, depuis l’année dernière. La doula étant une accompagnante à la naissance.

« Lors d’un week-end organisé par les Doulas de France, j’ai participé à une tente rouge. J’avais déjà fait des cercles de femmes mais là c’est très cocon. On est assises sur des coussins, dans un univers rouge, c’est très intime et il y a vraiment une relation de confiance. C’est beaucoup plus chaleureux qu’un cercle quelconque parce qu’il y a un environnement qui permet de se livrer. », décrit Laura, aujourd’hui devenue facilitatrice de tente rouge, la dernière ayant eu lieu le 23 mai dernier.

L'ADAPTATION DES TENTES ROUGES

Evidemment, aucune obligation d’avoir ses menstruations pour participer. Et aucune obligation également de parler. Les femmes doivent simplement accepter les règles posées par l’esprit des tentes rouges : respect, confidentialité, écoute, liberté de partager ou non un vécu, un ressenti, non jugement et bienveillance.

« Ce n’est pas une séance psy ou une discussion avec des ami-e-s, conjoint-e-s, membres de la famille qui souvent donnent des conseils, même quand on ne leur demande pas. Ici, chaque femme est libre de déposer ce dont elle a envie mais on ne donne pas des conseils. », souligne-t-elle.

Si chaque facilitatrice organise sa tente rouge comme elle le souhaite – pas obligatoirement de manière régulière, par exemple – elle, a choisi de ne pas imposer de thèmes précis. Les femmes présentes, de la ménarche (avant les premières règles, il existe la tente rose) à la femme ménopausée (acceptée à la tente rouge, elle peut aussi s’orienter vers la tente orange), abordent les sujets qu’elles désirent, en lien avec le féminin, la féminité, le cycle, la condition des femmes.

Les règles ne sont pas au centre des discussions mais peuvent être un sujet posé par une ou des participant-e-s : « Elles évoquent la liberté, la contraception, le lien avec le cycle féminin, le lien entre les règles et les émotions, les humeurs. Certaines sont très attentives à leur cycle. En tout cas, le principe est qu’il n’y ait aucun tabou. Qu’elles soient féministes, partisanes, ou pas. L’objectif est d’apporter une liberté de parole. Des femmes sont vraiment sensibles au niveau des règles et c’est important qu’elles puissent l’exprimer si elles le souhaitent. Pouvoir le dire sans se sentir jugées. Parce que parfois dans le quotidien, on n’ose pas le dire à cause du fameux « t’as tes règles ? » ».

Une tente rouge offre donc un espace réservé aux femmes de paroles et d’écoute qui permet de mettre des mots sur des expériences, des ressentis, des vécus, ne pas se sentir seules dans ce que l’on vit, ne pas se sentir jugées. Au contraire, se sentir comprises.

« Ça ne veut pas dire que ça résout les problèmes. Mais ça peut libérer d’un poids déjà. »

poursuit Laura Couëpel qui organise une tente rouge une fois par mois environ, en fonction de son emploi du temps, à son domicile à Guichen, sur une durée de 2 heures : « On pourrait parler encore des heures et des heures mais faut bien mettre une durée. On peut faire une tente rouge entre 3 et 10 participantes. Je fais ça bénévolement et gratuitement. Je mets simplement une boite à la sortie de la tente, en participation libre, pour le thé, chocolat, gâteaux, etc. »

Une manière conviviale donc d’évoquer tout ce qui nous tient à cœur et de se délester d’émotions et ondes négatives. Le 11 juin, Karine Louin, facilitatrice à Betton – qui avait proposé en fin d’année 2016 et début d’année 2017 des tentes rouges à l’Hôtel pasteur de Rennes – propose une « Journée de cérémonie et de transmission dans la tente rouge » pour s’informer et pourquoi pas créer à votre tour une tente rouge dans votre quartier.

Dans une tente, sur des coussins, dans un lit, à la terrasse du bistrot, dans le jardin avec des ami-e-s, en famille, en couple, au travail, dans la salle de consultation face au médecin, chez le/la gynéco, sur les bancs de l’école, dans la cour de récré, peu importe, les règles ne doivent être un tabou nulle part. Même pas dans nos téléphones !

Et oui, à l’occasion de la Journée de l’hygiène menstruelle (Menstrual Hygiene Day), le 28 mai, l’ONG Plan International a lancé une campagne pour intégrer des emojis sur les règles. Parmi 5 dessins – calendrier avec des gouttes de sang, culotte avec des gouttes de sang, gouttes de sang avec des smileys contents / moyen contents / pas contents, serviette hygiénique tachée (en rouge, et non pas en bleu !) et organe génital féminin – les internautes sont invité-e-s à choisir via la page facebook de la structure.

Le dessin sélectionné sera présenté ensuite au Unicode Consortium, en charge du choix des emojis. Nous, on milite les cinq propositions, à mettre partout ! Pas uniquement dans les toilettes, les salles d’attente et les salles de SVT. Partout on vous dit ! Jusqu’aux quatre colonnes de l’Assemblée Nationale, pour une petite piqure menstruelle…

Le déclic du scénario lui vient en lisant un article, au cours de l’été 2016, sur les Ovarian Psycos, une brigade féministe sillonnant à vélo les rues de l’Eastside Los Angeles pour lutter contre les violences faites aux femmes. Une phrase de Simone de Beauvoir résonne dans son esprit :

Le déclic du scénario lui vient en lisant un article, au cours de l’été 2016, sur les Ovarian Psycos, une brigade féministe sillonnant à vélo les rues de l’Eastside Los Angeles pour lutter contre les violences faites aux femmes. Une phrase de Simone de Beauvoir résonne dans son esprit :

Ce que relate l’artiste-chercheuse brésilienne, installée à Rennes depuis plusieurs années, Lis Peronti dans son mémoire Sangre pour les vautours, a été vécu par à peu près toutes les femmes en France ou par des copines. Pas forcément jusqu’au point que ça goutte sur la chaise mais la peur de la tache. Souvent accompagnée de la peur de l’odeur. Une double honte qui révèle sérieusement un tabou et un manque d’informations sur le sujet auprès des jeunes femmes, certes, mais plus globalement de l’ensemble de la population.

Ce que relate l’artiste-chercheuse brésilienne, installée à Rennes depuis plusieurs années, Lis Peronti dans son mémoire Sangre pour les vautours, a été vécu par à peu près toutes les femmes en France ou par des copines. Pas forcément jusqu’au point que ça goutte sur la chaise mais la peur de la tache. Souvent accompagnée de la peur de l’odeur. Une double honte qui révèle sérieusement un tabou et un manque d’informations sur le sujet auprès des jeunes femmes, certes, mais plus globalement de l’ensemble de la population. « Moi, j’ai pas mal au ventre mais qu’est-ce que je chiale ! À ce moment-là, j’ai les seins fermes et le ventre plat, c’est clair que chaque nana est différente ! Je deviens hyper émotive et je crois en fait qu’avant les règles les points qui nous caractérisent sont exagérés. Mais physiquement, je ne suis pas touchée par ça. Plus jeune, j’ai vu ma pote devoir s’allonger, tellement elle avait mal. Elle me disait que c’était parce qu’elle avait ses règles, je ne comprenais pas. », commente Anne, 37 ans, réglée depuis ses 15 ans.

« Moi, j’ai pas mal au ventre mais qu’est-ce que je chiale ! À ce moment-là, j’ai les seins fermes et le ventre plat, c’est clair que chaque nana est différente ! Je deviens hyper émotive et je crois en fait qu’avant les règles les points qui nous caractérisent sont exagérés. Mais physiquement, je ne suis pas touchée par ça. Plus jeune, j’ai vu ma pote devoir s’allonger, tellement elle avait mal. Elle me disait que c’était parce qu’elle avait ses règles, je ne comprenais pas. », commente Anne, 37 ans, réglée depuis ses 15 ans. « Je suis passée à la Moon Cup, j’adore. On est en lien avec le liquide, le sang. Ça change le rapport. », explique Lis. Parce que sa démarche artistique, dans le cadre de son mémoire, est partie de là. En voyant une image de ce sang qui ne coagule pas, qui tombe dans les toilettes en un seul bloc avant de se disloquer et d’effectuer une chorégraphie hypnotisante. La cup s’insère dans le vagin pliée en deux et vient se poser contre les parois vaginales, récupérant ainsi le sang qui s’écoulent dedans.

« Je suis passée à la Moon Cup, j’adore. On est en lien avec le liquide, le sang. Ça change le rapport. », explique Lis. Parce que sa démarche artistique, dans le cadre de son mémoire, est partie de là. En voyant une image de ce sang qui ne coagule pas, qui tombe dans les toilettes en un seul bloc avant de se disloquer et d’effectuer une chorégraphie hypnotisante. La cup s’insère dans le vagin pliée en deux et vient se poser contre les parois vaginales, récupérant ainsi le sang qui s’écoulent dedans. Si le débat autour du congé menstruel divise l’opinion, il a au moins l’avantage de mettre en lumière que le syndrome prémenstruel et les règles peuvent être des étapes énergivores et éprouvantes pour certaines femmes. Qui n’ont pas à s’excuser ou à se considérer comme « la preuve que les femmes sont plus faibles que les hommes ».

Si le débat autour du congé menstruel divise l’opinion, il a au moins l’avantage de mettre en lumière que le syndrome prémenstruel et les règles peuvent être des étapes énergivores et éprouvantes pour certaines femmes. Qui n’ont pas à s’excuser ou à se considérer comme « la preuve que les femmes sont plus faibles que les hommes ».

À une trentaine de kilomètres au Nord-Ouest de Rennes, non loin du centre bourg d’Irodouër, la maison d’Anne Guillet est entourée de plusieurs étables à l’abandon et de terrains laissés à l’état naturel. Elle habite Varsovie mais bâtit son projet d’avenir dans la campagne brétillienne.

À une trentaine de kilomètres au Nord-Ouest de Rennes, non loin du centre bourg d’Irodouër, la maison d’Anne Guillet est entourée de plusieurs étables à l’abandon et de terrains laissés à l’état naturel. Elle habite Varsovie mais bâtit son projet d’avenir dans la campagne brétillienne. Avec attention, elle poursuit son chemin entre les ronces, orties, brins de menthe sauvage, vergers abandonnés, violettes lactées, chèvrefeuille, etc. De la prairie au sous-bois, tout est passé au peigne fin de son observation et de ses dégustations multiples de plantes comestibles qu’elle nous fait partager.

Avec attention, elle poursuit son chemin entre les ronces, orties, brins de menthe sauvage, vergers abandonnés, violettes lactées, chèvrefeuille, etc. De la prairie au sous-bois, tout est passé au peigne fin de son observation et de ses dégustations multiples de plantes comestibles qu’elle nous fait partager. À 30 ans, Marie Ménard formule ce même constat : « Je regrette vraiment qu’on nous élève loin de la Nature. C’est tellement bien de connaître tout ça ! » Plus jeune, elle a été assistante manager et attaque aujourd’hui sa reconversion au sein du Centre de formation professionnel et de promotion agricole (CFPPA) du Rheu pour obtenir son Brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole.

À 30 ans, Marie Ménard formule ce même constat : « Je regrette vraiment qu’on nous élève loin de la Nature. C’est tellement bien de connaître tout ça ! » Plus jeune, elle a été assistante manager et attaque aujourd’hui sa reconversion au sein du Centre de formation professionnel et de promotion agricole (CFPPA) du Rheu pour obtenir son Brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole.

« On crée des lieux d’exploration qui reproduisent des écosystèmes les plus naturels possibles. On prend le temps d’observer, de ressentir l’environnement et on s’inspire de la Nature. », explique Marie Ménard. Les exploitations ou jardins permacoles ne ressemblent pas les uns aux autres, même s’ils peuvent présenter des similitudes, et ne sont pas présenté-e-s dans l’esthétique traditionnelle.

« On crée des lieux d’exploration qui reproduisent des écosystèmes les plus naturels possibles. On prend le temps d’observer, de ressentir l’environnement et on s’inspire de la Nature. », explique Marie Ménard. Les exploitations ou jardins permacoles ne ressemblent pas les uns aux autres, même s’ils peuvent présenter des similitudes, et ne sont pas présenté-e-s dans l’esthétique traditionnelle. La permaculture semble pour elle une évidence. Une évidence pour panser les blessures trop longtemps infligées à l’environnement et peut-être espérer guérir la folie qui nous entoure, pour trouver un apaisement collectif, une sérénité pérenne et respectueuse.

La permaculture semble pour elle une évidence. Une évidence pour panser les blessures trop longtemps infligées à l’environnement et peut-être espérer guérir la folie qui nous entoure, pour trouver un apaisement collectif, une sérénité pérenne et respectueuse. Si la permaculture part d’un point individuel pour évoluer en spirale et s’étendre à la communauté, son ciment de respect de son environnement pose les fondations d’un lien social essentiel à la dynamique quotidienne.

Si la permaculture part d’un point individuel pour évoluer en spirale et s’étendre à la communauté, son ciment de respect de son environnement pose les fondations d’un lien social essentiel à la dynamique quotidienne.

Pourtant, à l’aube des années 1950 survient sur la scène de l’obstétrique « l’accouchement sans douleur », une méthode visant à allier respiration et contractions, avant que ne soit créée l’anesthésie péridurale - controversée dans les années 80 car elle serait alors trop dosée, ne laissant pas la possibilité aux femmes de ressentir le processus. En 2010, 77% des accouchements ont été effectués sous péridurale, selon la Direction de la recherche, de l’évaluation et de la statistique.

Pourtant, à l’aube des années 1950 survient sur la scène de l’obstétrique « l’accouchement sans douleur », une méthode visant à allier respiration et contractions, avant que ne soit créée l’anesthésie péridurale - controversée dans les années 80 car elle serait alors trop dosée, ne laissant pas la possibilité aux femmes de ressentir le processus. En 2010, 77% des accouchements ont été effectués sous péridurale, selon la Direction de la recherche, de l’évaluation et de la statistique. Malgré de nombreux témoignages concordant vers le constat de réelles violences obstétricales, le Ciane nuance : les violences volontaires seraient extrêmement rares. Les cas révélés relèvent davantage d’une violence dite ordinaire, qu’il est important de porter à la connaissance du grand public, via les réseaux sociaux et la presse, pour une prise de conscience générale.

Malgré de nombreux témoignages concordant vers le constat de réelles violences obstétricales, le Ciane nuance : les violences volontaires seraient extrêmement rares. Les cas révélés relèvent davantage d’une violence dite ordinaire, qu’il est important de porter à la connaissance du grand public, via les réseaux sociaux et la presse, pour une prise de conscience générale. Multiplier les interlocuteurs/trices augmente souvent les risques de perte des informations et donc d’erreur. « On n’est pas rationnel dans le système de soin, dans l’organisation du parcours. Et les pros sont épuisé-e-s. Il faut maintenant penser à répartir l’organisation des soins, rationnaliser les coûts et répartir les moyens. », poursuit-elle.

Multiplier les interlocuteurs/trices augmente souvent les risques de perte des informations et donc d’erreur. « On n’est pas rationnel dans le système de soin, dans l’organisation du parcours. Et les pros sont épuisé-e-s. Il faut maintenant penser à répartir l’organisation des soins, rationnaliser les coûts et répartir les moyens. », poursuit-elle.

Depuis trois ans, elle retape entièrement sa maison avec son mari. Elle aime le bricolage et en fait depuis longtemps avec ses deux filles. À 46 ans, Elsa Chaderat est infirmière scolaire au lycée Jeanne d’Arc, à Rennes. À mi-temps. Et elle est également, depuis un an et demi environ, la créatrice des Demoiselles. Des sculptures féminines vêtues d’une robe blanche et d’une ou plusieurs roses, fabriquées en papier mâché et fil de fer.

Depuis trois ans, elle retape entièrement sa maison avec son mari. Elle aime le bricolage et en fait depuis longtemps avec ses deux filles. À 46 ans, Elsa Chaderat est infirmière scolaire au lycée Jeanne d’Arc, à Rennes. À mi-temps. Et elle est également, depuis un an et demi environ, la créatrice des Demoiselles. Des sculptures féminines vêtues d’une robe blanche et d’une ou plusieurs roses, fabriquées en papier mâché et fil de fer. Depuis moins d’un an, elle a également intégré l’atelier galerie L’Ombre Blanche, lancé en mai dernier par Sarah Estellé. Un lieu de partage proposant des expositions éphémères ainsi que des ateliers pour enfants et adultes autour de la sculpture, le dessin d’observation, la peinture et les arts créatifs.

Depuis moins d’un an, elle a également intégré l’atelier galerie L’Ombre Blanche, lancé en mai dernier par Sarah Estellé. Un lieu de partage proposant des expositions éphémères ainsi que des ateliers pour enfants et adultes autour de la sculpture, le dessin d’observation, la peinture et les arts créatifs. De son côté, Elisabeth De Abreu, 48 ans, s’est établie depuis quatre ans bientôt, en septembre 2013, en tant que mosaïste professionnelle. Elle aussi s’est saisie d’une annexe de sa maison, à Vern-sur-Seiche, pour en faire un atelier.

De son côté, Elisabeth De Abreu, 48 ans, s’est établie depuis quatre ans bientôt, en septembre 2013, en tant que mosaïste professionnelle. Elle aussi s’est saisie d’une annexe de sa maison, à Vern-sur-Seiche, pour en faire un atelier. ne formation privée de 8 mois dans un atelier privé. « Pour être maitre mosaïste, il faut aller suivre une formation de 3 ans en Italie. Il n’y en a pas en France. Ce n’était pas possible pour moi de faire ça avec ma vie de famille. », précise-t-elle.

ne formation privée de 8 mois dans un atelier privé. « Pour être maitre mosaïste, il faut aller suivre une formation de 3 ans en Italie. Il n’y en a pas en France. Ce n’était pas possible pour moi de faire ça avec ma vie de famille. », précise-t-elle. Pour pouvoir en vivre, elle a tout mis en place pour diversifier un maximum son activité et ne pas se baser uniquement sur la vente de ses œuvres. Ainsi, elle anime cours et stages dans son atelier, en direction des enfants et des adultes, « de 5 à 84 ans, porteurs de handicaps moteurs, de handicaps mentaux, ou non, la mosaïque, c’est pour tout le monde. »

Pour pouvoir en vivre, elle a tout mis en place pour diversifier un maximum son activité et ne pas se baser uniquement sur la vente de ses œuvres. Ainsi, elle anime cours et stages dans son atelier, en direction des enfants et des adultes, « de 5 à 84 ans, porteurs de handicaps moteurs, de handicaps mentaux, ou non, la mosaïque, c’est pour tout le monde. » Elisabeth De Abreu, comme Elsa Chaderat, est particulièrement friande du contact et des rencontres. C’est ce qu’elle aime par dessus tout lors de l’événement L’art et la main, dont la 9e édition a eu lieu les 28 et 29 janvier à la Ferme de la harpe, à Rennes.

Elisabeth De Abreu, comme Elsa Chaderat, est particulièrement friande du contact et des rencontres. C’est ce qu’elle aime par dessus tout lors de l’événement L’art et la main, dont la 9e édition a eu lieu les 28 et 29 janvier à la Ferme de la harpe, à Rennes.

« Avec une amie parisienne qui travaille dans le secteur de l’artisanat également, on a bossé deux mois ensemble. On a pu constater que les gens se tournent vers l’artisanat pour les pièces uniques que nous produisons. Et au-delà de ça, il y a aussi le rêve qu’on leur vend. On est toutes les deux des voyageuses et on partage l’histoire de chaque pièce. L’argent est une monnaie d’échange pour vivre mais le travail de la matière et le rapport aux gens n’a pas de prix. », souligne-t-elle. D’où le fait qu’elle adapte le prix de ses créations :

« Avec une amie parisienne qui travaille dans le secteur de l’artisanat également, on a bossé deux mois ensemble. On a pu constater que les gens se tournent vers l’artisanat pour les pièces uniques que nous produisons. Et au-delà de ça, il y a aussi le rêve qu’on leur vend. On est toutes les deux des voyageuses et on partage l’histoire de chaque pièce. L’argent est une monnaie d’échange pour vivre mais le travail de la matière et le rapport aux gens n’a pas de prix. », souligne-t-elle. D’où le fait qu’elle adapte le prix de ses créations : À 42 ans, elle est professeure de techno au collège. Et depuis 2 ans et demi a lancé sa boutique en ligne Anne-Cécile Création, fabriquant ainsi sacs à main, portefeuilles et blagues à tabac, très tendances actuellement. Il y a 15 ans, elle a commencé la couture et a choisi de faire ces propres vêtements. Un loisirs créatif et utile qui lui a permis de s’occuper les mains durant un arrêt de travail de trois mois.

À 42 ans, elle est professeure de techno au collège. Et depuis 2 ans et demi a lancé sa boutique en ligne Anne-Cécile Création, fabriquant ainsi sacs à main, portefeuilles et blagues à tabac, très tendances actuellement. Il y a 15 ans, elle a commencé la couture et a choisi de faire ces propres vêtements. Un loisirs créatif et utile qui lui a permis de s’occuper les mains durant un arrêt de travail de trois mois. « C’est la couleur qui m’intéresse !, répète-t-elle. Quand les couleurs ne m’inspirent pas, j’ai moins envie de créer, il faut alors que j’achète de nouveaux cuirs. » Elle se rend parfois en boutique pour acheter des chutes de cuir mais surtout écume les magasins de tissus, qu’elle prend à motifs pour les associer au cuir uni choisi.

« C’est la couleur qui m’intéresse !, répète-t-elle. Quand les couleurs ne m’inspirent pas, j’ai moins envie de créer, il faut alors que j’achète de nouveaux cuirs. » Elle se rend parfois en boutique pour acheter des chutes de cuir mais surtout écume les magasins de tissus, qu’elle prend à motifs pour les associer au cuir uni choisi. La récup’, c’est dans l’ère du temps, comme le dit Anne-Cécile Le Guevel. Surtout quand l’activité se veut déjà du système Débrouille, avec un atelier à domicile et la création d’une boutique en ligne, faisant avec les moyens et techniques du bord. Même si aujourd’hui, les formations et ateliers concernant la communication via les réseaux sociaux et l’investissement du temps passé à actualiser sa boutique en ligne, se développent de plus en plus.

La récup’, c’est dans l’ère du temps, comme le dit Anne-Cécile Le Guevel. Surtout quand l’activité se veut déjà du système Débrouille, avec un atelier à domicile et la création d’une boutique en ligne, faisant avec les moyens et techniques du bord. Même si aujourd’hui, les formations et ateliers concernant la communication via les réseaux sociaux et l’investissement du temps passé à actualiser sa boutique en ligne, se développent de plus en plus.

Le principe est simple : les tableaux sont joués une première fois au public qui assiste alors à une série d’injustices aujourd’hui banalisées. Le racisme ordinaire sous sa forme la plus primaire. Qui se traduit par une méfiance des passager-e-s d’un bus vis-à-vis de deux hommes noirs, par des contrôles au faciès répétés et insistants ou encore par de la discrimination au logement basée sur le nom et l’accent de la personne.

Le principe est simple : les tableaux sont joués une première fois au public qui assiste alors à une série d’injustices aujourd’hui banalisées. Le racisme ordinaire sous sa forme la plus primaire. Qui se traduit par une méfiance des passager-e-s d’un bus vis-à-vis de deux hommes noirs, par des contrôles au faciès répétés et insistants ou encore par de la discrimination au logement basée sur le nom et l’accent de la personne. Ainsi que de savoir adapter ses partenaires à ses créations, comme le fait la compagnie rennaise 10 doigts. « Nous n'avons pas de diffuseur, et les salles de spectacles ne connaissent pas vraiment notre travail. », expliquent Clémence Colin et Olivia Divelec. La structure passe alors par des réseaux d’associations de sourds mais aussi par des lieux liés au livre et au corps : « Cela dépend du spectacle : Demoiselle au grand manteau est spécifique à la petite enfance donc concerne réseau des crèches, haltes garderie, ce qui ne sera pas le cas de la prochaine création Sedruos, dédiée à des structures culturelles plus grandes. »

Ainsi que de savoir adapter ses partenaires à ses créations, comme le fait la compagnie rennaise 10 doigts. « Nous n'avons pas de diffuseur, et les salles de spectacles ne connaissent pas vraiment notre travail. », expliquent Clémence Colin et Olivia Divelec. La structure passe alors par des réseaux d’associations de sourds mais aussi par des lieux liés au livre et au corps : « Cela dépend du spectacle : Demoiselle au grand manteau est spécifique à la petite enfance donc concerne réseau des crèches, haltes garderie, ce qui ne sera pas le cas de la prochaine création Sedruos, dédiée à des structures culturelles plus grandes. »

Aujourd’hui, les femmes portent des pantalons, jouent au foot, sont aviatrices, militaires ou encore agents de sécurité, n’attendent plus de trouver un mari pour quitter le domicile familial, peuvent ouvrir un compte en banque sans l’autorisation de l’époux. Des lois en attestent.

Aujourd’hui, les femmes portent des pantalons, jouent au foot, sont aviatrices, militaires ou encore agents de sécurité, n’attendent plus de trouver un mari pour quitter le domicile familial, peuvent ouvrir un compte en banque sans l’autorisation de l’époux. Des lois en attestent.

Pour autant, elle démontre une certaine fermeté. Agir avec souplesse ne rime pas avec se faire marcher sur les pieds et écraser. Elle s’affirme dans l’intégralité de sa personne : « Il faut du respect. Pour tout. C’est important de prendre soin de soi. Le physique et le moral sont très liés. J’ai fait un burn out et récemment une dépression, j’ai pris du poids. Maintenant, je veux faire attention à moi, être dans la douceur avec mon corps. Il a tellement éprouvé ces dernières années que je ne supporte pas du tout qu’on l’insulte en me parlant de mon poids. »

Pour autant, elle démontre une certaine fermeté. Agir avec souplesse ne rime pas avec se faire marcher sur les pieds et écraser. Elle s’affirme dans l’intégralité de sa personne : « Il faut du respect. Pour tout. C’est important de prendre soin de soi. Le physique et le moral sont très liés. J’ai fait un burn out et récemment une dépression, j’ai pris du poids. Maintenant, je veux faire attention à moi, être dans la douceur avec mon corps. Il a tellement éprouvé ces dernières années que je ne supporte pas du tout qu’on l’insulte en me parlant de mon poids. »

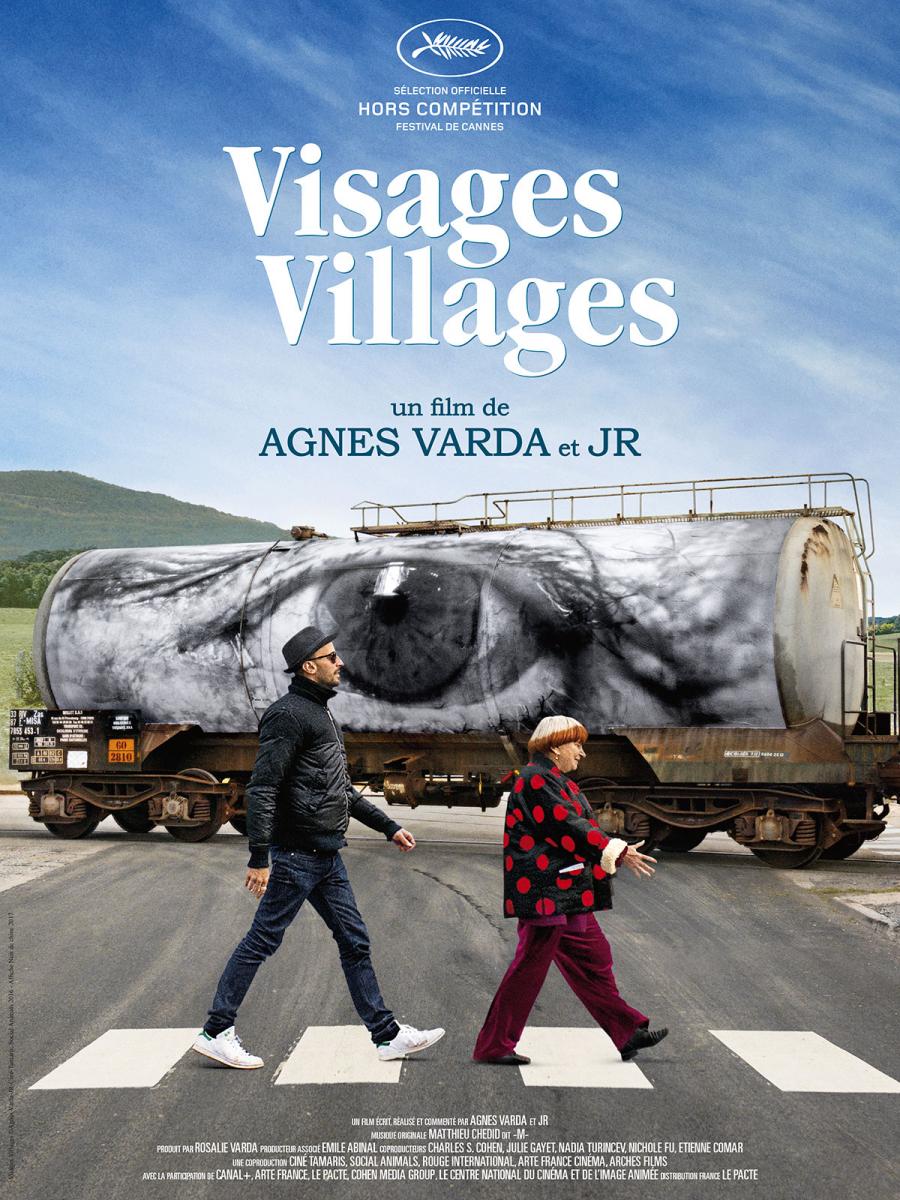

« On n’a jamais pris au sérieux l’aspect sociologique. On a juste voulu rencontrer des personnes qui parlent de ce qu’ils connaissent, aiment, veulent. Et c’est ce qu’on voit. Des gens très variés. On avait envie de vous mettre de bonne humeur. Que vous ayez une curiosité pour toutes ces personnes, que vous les rencontriez à votre tour. Ils sont en situation de vous intéresser et que vous ne les oubliez pas. Alors on l’a fait de manière un peu fantaisiste avec quelques broderies autour mais ce sont surtout des visages et des surprises. », s’émeut la réalisatrice des Glaneurs et la Glaneuse, plusieurs fois primée pour l’ensemble de son œuvre.

« On n’a jamais pris au sérieux l’aspect sociologique. On a juste voulu rencontrer des personnes qui parlent de ce qu’ils connaissent, aiment, veulent. Et c’est ce qu’on voit. Des gens très variés. On avait envie de vous mettre de bonne humeur. Que vous ayez une curiosité pour toutes ces personnes, que vous les rencontriez à votre tour. Ils sont en situation de vous intéresser et que vous ne les oubliez pas. Alors on l’a fait de manière un peu fantaisiste avec quelques broderies autour mais ce sont surtout des visages et des surprises. », s’émeut la réalisatrice des Glaneurs et la Glaneuse, plusieurs fois primée pour l’ensemble de son œuvre.

En racontant ses diverses anecdotes, elle prend conscience du ressort comique de ces situations, qu’elle n’a pourtant pas vécu de manière humoristique : « Dans ce film, je rigole d’abord de moi-même. Les parents d’Armand sont mes parents, en plus exagérés évidemment. Et puis, il y a aussi toutes les réflexions que fait Mahmoud sur Sciences Po qui sont là aussi parce que j’ai voulu chatouiller les élites. Tout le monde en prend pour son grade, pour qu’on arrive à rire tous ensemble. »

En racontant ses diverses anecdotes, elle prend conscience du ressort comique de ces situations, qu’elle n’a pourtant pas vécu de manière humoristique : « Dans ce film, je rigole d’abord de moi-même. Les parents d’Armand sont mes parents, en plus exagérés évidemment. Et puis, il y a aussi toutes les réflexions que fait Mahmoud sur Sciences Po qui sont là aussi parce que j’ai voulu chatouiller les élites. Tout le monde en prend pour son grade, pour qu’on arrive à rire tous ensemble. » Cherchez la femme n’est pas un procès grossier à l’Islam mais illustre les opinions politiques de la réalisatrice qui souhaite également témoigner des vécus de son entourage :

Cherchez la femme n’est pas un procès grossier à l’Islam mais illustre les opinions politiques de la réalisatrice qui souhaite également témoigner des vécus de son entourage :

Le discours est frappant. Cette femme a « tué son amour ». Parce qu’il a repris son amour, elle a repris la chair de sa chair. « Je ne suis pas qu’un ventre », explique-t-elle, calmement, pour justifier son infanticide. Ce troisième enfant, elle n’en voulait pas. « Je suis contente que Mitterand ait aboli… Même si j’ai tué quelqu’un. », poursuit-elle.

Le discours est frappant. Cette femme a « tué son amour ». Parce qu’il a repris son amour, elle a repris la chair de sa chair. « Je ne suis pas qu’un ventre », explique-t-elle, calmement, pour justifier son infanticide. Ce troisième enfant, elle n’en voulait pas. « Je suis contente que Mitterand ait aboli… Même si j’ai tué quelqu’un. », poursuit-elle.