La problématique n’est pas seulement épineuse, elle est complexe et délicate. L’estime de soi, processus consistant à se percevoir à travers le regard de la société et/ou de son groupe d’appartenance, est intrinsèquement liée à l’image de soi, dans le sens d’apparence physique, régie par une série de normes, elles-mêmes constituées de tout un tas de stéréotypes et d’assignations genrées.

Ainsi, soigner son apparence est une manière de prendre soin de son soi intérieur. Un geste qui peut être aussi bien source de bonheur que de souffrance. Car les discriminations en raison d’un physique ne correspondant pas à la norme de la femme blanche, jeune et mince constituent une réalité bien triste et minorée de sa gravité.

Ainsi, soigner son apparence est une manière de prendre soin de son soi intérieur. Un geste qui peut être aussi bien source de bonheur que de souffrance. Car les discriminations en raison d’un physique ne correspondant pas à la norme de la femme blanche, jeune et mince constituent une réalité bien triste et minorée de sa gravité.

Très récemment, courant février, une étude de France Stratégie confirme que les hommes sans ascendance migratoire ou d’origine européenne sont privilégiés à l’emploi, et notamment pour l’obtention d’un CDI à temps plein, par rapport aux personnes originaires des DOM et du continent africain.

Difficile de trouver un travail dans ces conditions, d’autant plus quand on est une femme noire. À la même période, le Défenseur des droits et l’Organisation Internationale du Travail publient la 9e édition du Baromètre sur la perception des discriminations dans l’emploi, intitulée « Le physique de l’emploi ». L’étude, réalisée en octobre et novembre 2014, est portée sur 998 demandeur-e-s d’emplois (500 hommes, 498 femmes) entre 18 et 65 ans.

« Avoir un style non conforme aux codes de l’entreprise (cité à 85% par les femmes et 78% par les hommes) et le fait d’être obèse (cité à 79% par les femmes et 73% par les hommes) font partie des situations les plus pénalisantes (au même titre que le fait d’avoir plus de 55 ans, d’être enceinte et d’avoir un handicap visible). Corrélativement, le fait d’avoir un physique attractif est vu comme un avantage par 66% des femmes et 65% des hommes. Les normes d’attractivité physique et de corpulence admises en France, valorisant la minceur pour les femmes, semblent s’étendre jusqu’aux conditions de recrutement. », souligne le rapport.

Ainsi, les femmes obèses rapportent 8 fois plus souvent avoir été discriminées à cause de leur apparence physique que les femmes d’IMC « normal » (les hommes obèses parlent de 3 fois plus) et les femmes en surpoids rapportent 4 fois plus souvent avoir été discriminées pour la même raison que citée précédemment que les femmes d’IMC « normal » (pas d’effet spécifique sur les hommes).

Alors la marque de savon Dove peut toujours nous chanter la beauté de tous les corps et des rondeurs dans ses campagnes publicitaires, il semblerait qu’au-delà de la salle de bain, la non minceur ne soit pas considérée comme facteur de beauté. Sauf que tout cela est subjectif, se dit-on. Et pourtant, philosophiquement parlant, la beauté est objective. Tout comme la laideur.

QUELLE OBJECTIVITÉ ?

À l’occasion du cycle « Image de soi », proposé par la Bibliothèque des Champs Libres et porté par la conservatrice Bénédicte Gornouvel de janvier à mai 2016, et du festival rennais Zanzan « Cinéma et Arts des différences », un café philo interroge les participant-e-s autour de la notion de laideur, le 10 mars au café des Champs Libres. Dominique Paquet, comédienne, auteure dramatique et philosophe, anime la conférence (et reviendra sur ce sujet le 7 avril dans la salle de conférence des CL).

À l’occasion du cycle « Image de soi », proposé par la Bibliothèque des Champs Libres et porté par la conservatrice Bénédicte Gornouvel de janvier à mai 2016, et du festival rennais Zanzan « Cinéma et Arts des différences », un café philo interroge les participant-e-s autour de la notion de laideur, le 10 mars au café des Champs Libres. Dominique Paquet, comédienne, auteure dramatique et philosophe, anime la conférence (et reviendra sur ce sujet le 7 avril dans la salle de conférence des CL).

Selon elle, la laideur serait moins traitée que la beauté. Car cette dernière procure un sentiment de plaisir. Elle réjouit, calme, apaise. « Elle est beaucoup plus mise en avant philosophiquement. Pour des raisons qui relèvent de l’érotisme mais aussi du marché. », explique Dominique Paquet. A contrario, la laideur provoque répulsion, malaise, tristesse et épuisement. Si la norme change selon la période de l’Histoire, la beauté elle ne change pas, elle est objective :

« Il s’agit de la proportion harmonieuse d’un visage, d’un corps. Ce qui est laid, c’est la dysmorphose (anomalie de la formation d’un organe ou d’une partie du corps, ndlr), l’hypertrophie (développement trop important d’une partie du corps ou d’un organe, ndlr) ou encore la dystrophie (dégénérescence ou développement défectueux d’un organe ou d’une partie du corps, ndlr). Et ça en général, on ne veut pas regarder, ça nous effraie car ces cas échappent à la norme. »

Ce sont les critères de beauté qui changent. À travers les images que l’on nous assène de voir - dans les publicités, les médias, le cinéma grand public, etc. – on encourage la course à la beauté et le culte de l’apparence. « Sauf qu’il y a plein de moyens de rendre un visage beau. Quand à la Une de ELLE, Claire Chazal a le cou lissé, il faut être naïf pour penser que les femmes sont comme ça ! », lâche la philosophe qui reconnaît que pour certaines femmes la beauté serait un passeport social. Grâce auquel on accorde son regard, sa courtoisie. Toutefois, elle précise : « Le regard de l’autre peut aussi être le regard qui tue. »

FORTE PRESSION

Mais qu’en est-il quand on ne voit pas ce fameux regard ? Est-on à l’abri de la pression ? Loin de là, nous répond Sylvie Ganche, qui travaille à la mission accessibilité aux Champs Libres. Elle a grandi malvoyante et depuis une quinzaine d’années est aveugle. « C’est difficile l’image de soi quand on ne se voit pas. On ne se voit que dans le discours des autres et ce dernier est très variable selon l’interlocuteur. », explique-t-elle d’emblée.

Au lycée, elle prend conscience de sa différence et du poids de l’image aussi bien de la part des élèves que des adultes : « Jusqu’en 3e, je fréquentais des écoles spécialisées, je ne connaissais que des déficients visuels. J’ai compris ensuite que j’étais différente, et c’est devenu une obsession car j’ai eu l’impression que mes pensées étaient visibles. » Elle l’affirme : plus elle perd la vue, plus elle se fixe sur des détails. Les aveugles auraient la réputation d’être sales, souillons.

Elle refuse de coller à ce cliché. Dans sa manière de s’habiller, elle prend toujours une base noire et ajoute ensuite d’autres vêtements, sobres. Elle s’en remet aux professionnel-le-s pour le vernis, la coiffure, etc. « J’essaye de me distinguer par la sobriété avec un petit truc qui sort de l’ordinaire. Mais il faut mes habits soient assortis. J’ai peur de la faute de goût et je m’interdis beaucoup l’erreur. Je suis très embêtée si on signale quelque chose, comme un trou dans un vêtement ou autre. », confie Sylvie.

Elle ne se maquille pas, elle considère cet artifice comme une perte de temps. Comme elle aime à le dire, elle alterne entre sa différence « et je vous emmerde », et la pression de son image. Qui va jusque dans sa canne qu’elle considère comme un objet moche qui n’a jamais été développé niveau esthétique mais qui participe à l’idée que l’on peut se faire sur une personne : « Y a des bigleux qui ont des cannes toutes tordues, toutes moches. Ça véhicule une image quand même ! C’est important de ne pas paraître crado ! »

Sans le voir, le poids de l’apparence est ressenti, subi. Et pour Sylvie, la difficulté réside aussi dans le rapport aux hommes. « Ils ont besoin de briller à travers leurs femmes. Moi, femme handicapée, je ne suis pas celle que l’on attend, pas celle que l’on cherche. À part peut-être pour une nuit… Mais séduire quand tu n’as pas les codes visuels, c’est compliqué. J’ai eu plusieurs expériences, avec un aveugle notamment. La pression était différente. On faisait attention aux sons, aux odeurs, etc. Mais surtout on est évalué par l’entourage et là c’est difficile. Même les hommes aveugles veulent briller par leurs femmes. Ils ont les mêmes exigences ! », déplore-t-elle.

Et le couple, hétérosexuel principalement, fait aussi partie intégrante de la norme. Dès l’enfance, filles et garçons intègrent ce diktat. Pour Dominique Paquet, ce serait « plus gratifiant ». Mais lorsque la jeunesse s’évapore du visage d’une femme laissant apparaître des signes d’âge avancé, comme les rides et les cheveux blancs, le regard de la gent masculine change, mais aussi celui de la gent féminine, la société réfutant la vieillesse.

« Vers 50 ans, on n’est plus bonnes pour la reproduction. Après avoir eu des enfants, le corps s’alourdit. Puis il encaisse les kilos de la ménopause. La femme vit dans son corps des étapes très douloureuses depuis l’adolescence. Socialement, dans le regard des autres, on sent qu’en vieillissant on prend la place d’une autre femme, plus jeune. On a alors un désir de rester belles car ce n’est pas agréable de se voir vieillir. On veut boire des élixirs, avoir une cure de jouvence ! », soutient la philosophe.

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE ET PLASTIQUE : LA CONFUSION

Mais la chirurgie esthétique n’a pas bonne presse. Avoir recours au bistouri ? Artificiel ! Et cher en plus de ça ! Se maquiller tous les matins, se refaire une beauté à mi-journée, choisir ses habits en fonction de la mode et autres apparats comme l’épilation des jambes, des aisselles et du maillot par exemple et autre tartinage de crèmes en tout genre, ok, mais faire appel aux technologies chirurgicales d’aujourd’hui, jamais de la vie ?! La confusion règne.

Et surtout se forge à partir d’images étalées dans la presse people montrant des stars addicts de la piqûre et du lifting. Mathilde Robert et Marion Gérard sont toutes les deux chirurgiennes plasticiennes. Elles exercent leur profession au sein de deux établissements rennais : le CHU (Hôpital Sud) et le centre Eugène Marquis (centre régional de lutte contre le cancer). « On touche à toutes les parties du corps. On peut faire des chirurgies de la main, de la face, du pied, des zones intimes… C’est très varié. On a une fausse image de notre profession. », débute Marion Gérard.

Et surtout se forge à partir d’images étalées dans la presse people montrant des stars addicts de la piqûre et du lifting. Mathilde Robert et Marion Gérard sont toutes les deux chirurgiennes plasticiennes. Elles exercent leur profession au sein de deux établissements rennais : le CHU (Hôpital Sud) et le centre Eugène Marquis (centre régional de lutte contre le cancer). « On touche à toutes les parties du corps. On peut faire des chirurgies de la main, de la face, du pied, des zones intimes… C’est très varié. On a une fausse image de notre profession. », débute Marion Gérard.

En consultation, elles rencontrent tout type de patient-e-s, venu-e-s pour tout type d’opération. Des séquelles d’un amaigrissement ou d’accouchements à une gêne due à une forte poitrine, en passant par la volonté de paraître moins fatiguée, plus jeune, Mathilde et Marion répondent à des demandes diverses qui peuvent être purement esthétiques comme reconstructrices et médicales. La différence étant expliquée concrètement par Mathilde : avec le médical, la reconstruction, on passe du pathologique au normal – en essayant de rendre le normal beau – et avec l’esthétique, on passe du normal au beau.

Un exemple simple et parlant : « Pour des seins qui tombent, c’est esthétique, on passe du normal au beau. Pour une hypertrophie mammaire, on passe du pathologique à du normal, dès l’instant où on enlève minimum 3O0 grammes par sein. » Et aussi étonnant que cela puisse paraître, les opérations de réduction mammaire sont bien plus courantes que l’on ne le pense.

« Dans le secteur public, la première consultation est prise en charge. Cela permet de qualifier si la demande est médicale ou esthétique. Quand il s’agit d’une opération esthétique, celle ci est à la charge du patient. Si l’opération est médicale, elle est prise en charge. Nous avons des critères qui nous permettent de définir cela. », explique Marion Gérard. Et quand il y a ambigüité, une demande d’entente est envoyée à la Sécurité sociale.

La gratuité pourrait-elle alors amener les femmes à se laisser tenter ? Pas forcément, les délais étant souvent très longs en ce qui concerne le CHU. Lennie – son prénom a été changé pour conserver l’anonymat – a éprouvé le parcours de la chirurgie. Pour une réduction mammaire dans le cadre d’une hypertrophie. En fin d’année dernière, elle est passée d’un 90 F à un 90 C, la norme. Elle avait toujours rêvé de le faire, depuis que sa poitrine s’était développée au début du lycée.

« C’est en 2013 quand je suis allée en Indonésie que j’ai vraiment ressenti dans le regard des autres que j’avais une grosse poitrine. Ma mère connaissait quelqu’un qui s’était fait opérer. J’ai alors passé un coup de fil et un mois plus tard j’avais rendez-vous pour la consultation. », déclare-t-elle. Au quotidien, Lennie se sent bien dans son corps et tient au discours sur l’acceptation de soi.

« Je me suis dit que c’était un peu contradictoire alors de se faire opérer. Mais j’étais tellement décidée que je l’ai fait. Ce n’est pas que de l’esthétisme, c’est un confort général. Avant j’avais tendance à me tasser, j’avais mal au dos. Aujourd’hui, je me sens plus légère, je me tiens plus droite. Je me suis quand même réveillée avec 700 g en moins ! », s’enthousiasme-t-elle.

Le revers de la médaille : les cicatrices très visibles, la brassière de contention à porter pendant plusieurs mois. Mais Lennie ne regrette rien. Sa poitrine n’est pas parfaite, selon ses dires, mais elle en est satisfaite. Avant, elle avait l’impression de porter une étiquette, celle de ‘la fille aux gros seins’. Aujourd’hui, elle a jeté cette étiquette « et je n’en ai pas remis depuis ! »

Le revers de la médaille : les cicatrices très visibles, la brassière de contention à porter pendant plusieurs mois. Mais Lennie ne regrette rien. Sa poitrine n’est pas parfaite, selon ses dires, mais elle en est satisfaite. Avant, elle avait l’impression de porter une étiquette, celle de ‘la fille aux gros seins’. Aujourd’hui, elle a jeté cette étiquette « et je n’en ai pas remis depuis ! »

Pour Mathilde Robert, ce qui compte avant tout, c’est « de peser le rapport bénéfices/risques. Si c’est trop risquer, c’est à nous de les amener à revoir leurs jugements sur elles. Ou si je ne vois pas le problème, je ne pourrais pas traiter quelque chose que je ne vois pas. » Pour le reste, quel mal y a-t-il à réparer des parties de son corps, que ce soit pour raisons médicales ou pour raisons esthétiques ?

Pourtant, un bémol persiste : l’image occupe une telle importance dans la vie des femmes que certaines peuvent formuler des demandes surprenantes. À l’instar des réductions des petites lèvres en hausse ces dernières années. « Beaucoup de photos circulent sur Internet et les jeunes femmes, car ce sont surtout elles qui sont touchées, ont l’impression que la norme est de ne pas avoir de petites lèvres. Mais c’est faux. Elles servent à quelque chose, et on ne pourra jamais les supprimer ! », assure la chirurgienne plasticienne.

Les deux professionnelles sont unanimes, les clichés autour de leur pratique s’accumulent et sont souvent erronés. Elles ne nient pas les demandes d’opérations à visée esthétique mais expliquent que le maitre mot des patientes est ‘discrétion’. Une injection pour sembler plus fraiche, moins fatiguée, mais surtout pas plus pour ne pas éveiller les soupçons des autres.

PAS DANS LA BONNE CASE ?

Et comment agir et réagir lorsqu’on ne se sent jamais dans les bonnes cases ? Se sentir obligée de coller à un certain nombre de critères physiques, Roxane Gervais comprend et vit cette injonction de manière très forte. Femme trans, elle a débuté sa transition sociale depuis un an et sa transition hormonale depuis l’été dernier.

« Quand je sors, je suis obligée de faire très attention à être rasée, faire attention à ma coiffure, mon maquillage, ma tenue. Mon image est capitale dès que je sors de chez moi, c’est extrêmement important. », insiste-t-elle. Capitale car elle s’expose dans l’espace public à une mise en danger réelle, passant par des moqueries, des regards, des insultes, mais aussi des agressions physiques.

Depuis petite, Roxane se pose des questions par rapport aux filles et aux garçons, pourquoi les copines ont des seins et pas moi ?, pourquoi j’irais jouer au foot alors que je n’ai pas envie ?, etc. Et avoue être allée loin dans les clichés masculins à l’époque de sa scolarité. « Mais il y a des choses comme l’astronomie, les sciences, la mécanique, la navigation, des secteurs dits très masculins, dans lesquels je m’éclate ! L’un n’empêche pas l’autre. Le problème, c’est qu’on nous fait tout le temps sentir que quelque chose cloche. Faut avoir une grosse confiance en soi pour s’en foutre ! », souligne-t-elle.

Peu importe l’apparence, le caractère, les actions, le parcours qu’une femme qu’empruntera, elle sera toujours le sexe inférieur.

Consciente des enjeux, Roxane découvre en même temps le bonheur de se faire appeler Madame, d’être reconnue comme femme, et en même temps le sexisme qui va avec le statut. « Le féminisme est très important pour moi depuis très longtemps mais socialement parlant, je ne le connaissais pas de ce côté là de la barrière. Quand on me voyait comme un mec, on m’écoutait parler de ça. Maintenant, je vois bien que mon avis n’a plus de valeur. Pourtant, je parle exactement comme avant. Avant, on disait que j’étais sanguin. Maintenant, on dit que je suis agressive. », note-t-elle.

Pour elle, la transition n’était pas un choix mais une obligation. Pour survivre. Pour vivre tout court. Car elle n’a jamais été dans les bonnes cases. C’est le cas de toute personne qui décide de ne s’établir simplement en fonction de la norme. Et Roxane est inspirante, et la preuve que la transsexualité n’a aucunement sa place sur la liste des maladies mentales (retirée depuis 2005 mais le parcours reste un combat impensable) :

« Je me sentais toujours à côté, là, je peux me sentir moi. Je commence à avoir de la poitrine et de moins en moins de poils, je remonte dans l’estime de moi-même, je revis. Je vis tout court ! Mais je ne suis pas que ça. Je fais du derby, des bijoux, de l’informatique, de la navigation, j’ai une compagne, des enfants… La transidentité impacte beaucoup d’aspect de ma vie mais n’est pas ma vie entière. »

Roxane Gervais avoue traverser des moments difficiles et l’apparence joue un rôle primordial. Aussi positif que négatif. Car la dysphorie existe et se vit violemment. « C’est le fait de se voir dans le miroir, ne pas se reconnaître et voir son apparence de base. Ça donne un côté ‘je ne suis pas une vraie femme’, moi je sais que c’est faux mais c’est ce qui arrive quand on fait des crises de dysphorie. C’est alors une vraie haine de soi et de son corps que l’on ressent. On peut se blesser, se faire du mal. », livre-t-elle.

Pour elle, ce n’est pas qu’une question de physique car elle sait profondément qui elle est. Mais les regards peuvent être insistants et gênants. Ainsi, dès qu’elle se sait identifiée, elle accumule du mal-être : « On nous renvoie l’image de travelo. Mais ce n’est pas vrai, c’est mensonger, une fausse image. » Elle est une femme et souffre également des assignations très fortes qui sont associées à son sexe avec une certaine obligation d’y répondre. « Quand je suis en pantalon, on me demande alors pourquoi je veux changer de sexe ?! », confie-t-elle. Comme si ne pas porter de jupe ou de robe faisait de nous des hommes…

Pour elle, ce n’est pas qu’une question de physique car elle sait profondément qui elle est. Mais les regards peuvent être insistants et gênants. Ainsi, dès qu’elle se sait identifiée, elle accumule du mal-être : « On nous renvoie l’image de travelo. Mais ce n’est pas vrai, c’est mensonger, une fausse image. » Elle est une femme et souffre également des assignations très fortes qui sont associées à son sexe avec une certaine obligation d’y répondre. « Quand je suis en pantalon, on me demande alors pourquoi je veux changer de sexe ?! », confie-t-elle. Comme si ne pas porter de jupe ou de robe faisait de nous des hommes…

MARCHERAIT-ON SUR LA TÊTE ?

Le témoignage de Roxane Gervais met en lumière la pression qui s’abat sur l’apparence et le physique, en particulier des femmes. Et la tyrannie de l’image va plus loin et les jugements s’accumulent. Leïla ne le sait que trop et en témoigne dans une conférence gesticulée « J’avais tout CAF’ter : le RSA, un droit qui fonctionne à l’envers », présentée à Rennes le 11 mars à l’occasion du festival Le Contrepried dans le plat, à la maison de quartier de Villejean.

Le propos n’est pas celui de l’image et de l’estime de soi mais elle l’aborde malgré tout. Parce qu’elle est issue de l’immigration, on lui renvoie une image de précarité. Parce qu’elle a des origines marocaines, elle devrait être secrétaire ou chômeuse. « J’ai fait Sciences Po et mon père m’offrait des fringues car à cause de mon nom j’allais être freinée à l’embauche. Voilà ce que ça renvoie socialement d’être issue de l’immigration. J’avais tout le temps le sentiment de ne pas avoir le niveau. », dévoile-t-elle, sous pseudo, pour raisons professionnelles.

Aujourd’hui, elle occupe un poste important, intellectuel et influent, que l’on taira par respect de sa demande. Dans son conférence gesticulée, elle met en avant les difficultés de s’associer à une culture dévalorisée, qui renvoie sans cesse à un statut de dominée, celui de la jeune femme fille d’immigré. Et elle souhaite également parler de la condition des femmes au Maroc : « Quand je vais là-bas, ma famille veut me marier. Il y a un gros décalage, moi je fais des blagues de cul, je suis assez libérée. Et finalement, on ne correspond jamais aux normes voulues par la France et aux normes voulues par le Maroc. » Elle en a marre, elle veut donner une autre image de l’immigration, ne pas s’enfermer dans des cases et des stéréotypes.

Mais la société marche sur la tête. Et dans cette logique de changer les regards, elle se retrouve prise au piège. Victime de violences physiques, infligées par son ex-compagnon – français, faut-il le préciser ? – Leïla a porté plainte en 2007. Elle n’en a parlé qu’à peu de ses ami-e-s. Par honte. Par conscience que ce n’est pas un fait valorisant.

Pourtant, lorsqu’elle prépare sa conférence, l’organisme formateur pose la question : « Contre quoi êtes-vous en colère et contre quoi voulez-vous vous battre ? » Elle prend conscience qu’elle souhaite expliquer comment on se sent lorsque l’on est victime de violence : « Je me rends compte que j’avais honte. Forcément, les violences, c’est chez les pauvres et les étrangers. Et puis, je l’ai vu par le volet politique, féministe : notre honte, c’est leur impunité. La honte, c’est à eux de la porter ! Socialement, je suis bien placée. Je dois alors assumer cette question-là et ne pas l’aborder comme une faiblesse. »

La violence, elle a longtemps été en contact avec. Sa sœur et sa mère en ayant subi. Mais elle ne le dira pas lors de la représentation. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter l’amalgame entre violence et immigration. Voilà pourquoi la société marche sur la tête. Une femme sur 4 est victime d’agression durant sa vie et on n’ose pas identifier un agresseur en raison de son origine ? Les clichés sont douloureux et provoquent tout un tas de complexités en lien avec l’image que l’on peut renvoyer. Et avec ce que la société va penser. Tout ça à cause d’une histoire de physique.

L’ESTIME DE SOI EN CONSTRUCTION

Si on constate que l’estime de soi résiste à la pression du battage médiatique, publicitaire, artistique et autre, elle ne peut toutefois s’affranchir complètement de l’image de soi. Se sentir bien à l’extérieur permet de conserver une bonne estime de soi, tout comme se sentir utile et compétente dans un ou plusieurs domaines nous rend épanouies et souvent plus à l’aise dans notre corps.

Si on constate que l’estime de soi résiste à la pression du battage médiatique, publicitaire, artistique et autre, elle ne peut toutefois s’affranchir complètement de l’image de soi. Se sentir bien à l’extérieur permet de conserver une bonne estime de soi, tout comme se sentir utile et compétente dans un ou plusieurs domaines nous rend épanouies et souvent plus à l’aise dans notre corps.

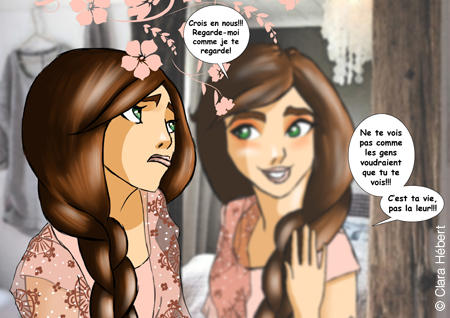

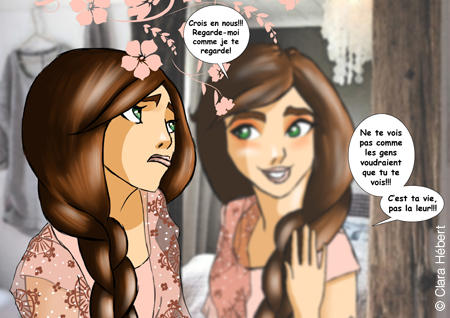

« Enfants, on intériorise les jugements des proches comme les parents, principalement, les enseignants et les camarades. Cela participe à la construction de l’image de soi et l’estime de soi. Au fil du temps, on se socialise, on apprend les normes des groupes sociaux. Puis on prend en compte l’avis des autres et les canons de beauté en vigueur dans les groupes socio-culturels. À ceux-là sont associés des croyances, des stéréotypes, des caractéristiques associées au sexe de l’individu. On intègre à l’image de soi ces critères stéréotypés. », explique Sophie Brunot, maitre de conférence au département de psycho sociale à Rennes 2.

Ce que l’on estime, c’est ce que l’on imagine que l’autre pense de nous. L’autre pouvant être un individu proche de nous, source importante comme la famille (qui devient moindre lorsque l’on quitte le nid), les ami-e-s, les collègues, etc., ou un groupe social auquel on appartient ou bien encore l’ensemble de la société. On intériorise donc le jugement des autres. En toute subjectivité puisque l’esprit de l’autre est impénétrable. Plus on se sent apprécié et approuvé par nos sources, plus on s’accorde de la valeur.

Mais l’estime de soi est tout aussi complexe que la relation qui la lie à l’image de soi, dans le sens d’apparence. Et pour maintenir cette estime de soi, relativement bonne en moyenne, la mauvaise estime de soi conduisant à la dépression, l’individu use de stratégies d’évitement, comme les diverses comparaisons ou le désengagement par exemple. Celui-ci consistant à ne pas accorder d’importance au domaine qui mettrait l’estime de soi en péril. Ou à baisser nos exigences dans un secteur.

« On distingue le soi réel et le soi idéal. Plus la distance entre les deux est grande, moins l’estime de soi est grande. Le moyen de réguler cette distance, c’est alors de baisser nos prétentions dans ce domaine. », explique Sophie Brunot qui précise également que l’on distingue l’estime de soi globale et l’estime de soi spécifique : « On ne s’accorde par les mêmes valeurs partout. L’estime de soi spécifique consiste à s’évaluer par rapport à des domaines précis. Si on prend l’école, l’institution est un tout mais on peut prendre des secteurs précis, il y a école à maths à géométrie, par exemple. », explique la maitre de conférence.

Elle n’est pas spécialisée dans l’étude genrée de l’estime de soi mais en connaît parfaitement les ressors et la courbe moyenne d’estime de soi des femmes s’explique sociologiquement. Plusieurs études ont permis d’effectuer en 2007 une courbe moyenne de l’estime de soi des hommes et des femmes, tout au long de leur vie. Pour les deux sexes, la même ligne se profile. Seule différence : celle des femmes est toujours inférieure à celle des hommes.

« Une des raisons peut être qu’il y a une plus grande valorisation du sexe masculin. Les courbes reflètent le pouvoir relatif aux hommes et aux femmes dans nos sociétés. », analyse Sophie Brunot. La gent féminine éduquée à la modestie, aux tâches sociales, à la discrétion, à la beauté inaccessible via des standards inatteignables, vont se détacher de certaines orientations qu’elles pensent inadaptées à leur condition intellectuelle ou leur condition physique. Comme le domaine des sciences par exemple que l’on sait faible en représentation féminine.

« On explique davantage les choses aux garçons tandis qu’on décrit les choses aux filles. Le stéréotype va ensuite se révéler réalité puisque les filles vont penser qu’elles ne sont pas douées pour certaines choses. », confirme Sophie. Cela va avoir une incidence sur la manière dont on s’évalue et l’intérêt que l’on va porter à un domaine. Et les femmes intègrent, intériorisent, ses préjugés fondés sur une société ancrée dans la domination patriarcale.

Sans oublier que l’individu, et notamment féminin, a beaucoup de mal à de désengager de l’apparence physique. « C’est très insidieux, conclut Sophie Brunot. Car la valeur que l’on s’accorde est polluée par notre désirabilité sociale. »

Comment s’en sortir sans être assaillies par les normes, bordées de clichés, et d’images inatteignables ? Clarence Edgard-Rosa, journaliste entre autre pour les magazines Causette et ELLE, travaille au quotidien sur ces questions. Pour elle, l’important dans sa démarche journalistique est d’aller à l’encontre de la culpabilisation qui pèse sur les femmes. Comprendre les normes, comprendre d’où elles viennent.

Que l’on y cède ou non, il est essentiel de ne pas se blâmer les unes et les autres. Car on le sait, le jugement ne vient pas uniquement des hommes mais aussi des femmes qui intègrent depuis la petite enfance la série d’injonctions contradictoires et paradoxales qui leur sont faites.

« Ce qui m’a aidé, personnellement, c’est de ne pas me demander de quoi j’ai l’air mais comment je me sens. Quand je vois une image qui me fait me sentir mal parce que c’est juste violent et beaucoup trop anxiogène pour moi, je lis des bouquins intéressants, je regarde des images qui me font du bien (comme celles publiées sur son blog Poulet Rotique, lire l’encadré « Médias : plumes de l’empowerment », ndlr) », conclut la journaliste. Pas mieux pour terminer en beauté… !

Du 8 au 18 mars, les Céméa Bretagne – association qui forme les acteurs-trices du monde éducatif – organisent une série de manifestations autour des Jeunes femmes en errance, à l’Hôtel Pasteur de Rennes. Stéphane Cassagnou, salarié de la structure, a réalisé le documentaire L’errance (au féminin), projeté le 8 mars, dévoilant les témoignages de quatre personnes, dont Nadège et Lina, présentes lors de la diffusion.

YEGG : Le sous-titre de l’événement évoque le changement des regards sur ces « invisibles ». Pourquoi ?

Stéphane Cassagnou : Je suis un militant engagé dans une action politique. Je travaille avec une association qui intervient dans le champ politique à travers des valeurs, que je partage également dans ma production de reportages. Il est important de s’affirmer en tant qu’acteurs politiques. Pas la politique à proprement parler, nous ne sommes pas affiliés à un parti. C’est dans le sens où nous avons la volonté de faire changer les choses. Et je suis avant tout un militant de l’éducation populaire et cette association défend cela.

Quel regard avons-nous en règle générale sur les personnes en errance ?

Qu’elles sont feignantes, qu’elles ont choisi d’être en errance et qu’elles ne veulent pas travailler. Pour les femmes, en fonction de leurs habits, elles sont jugées comme ayant des mœurs légères. On pense aussi que ce sont des alcooliques, des drogué-e-s. Alors que ce n’est pas le cas de tout le monde. Il y a autant de parcours et de pratiques que de personnes en errance.

Et le terme « invisibles » ?

C’est provocateur. Ceux qui sont en errance occupent la rue et sont donc visibles. Ils ont des pratiques qui s’affichent aux yeux de tout le monde mais on ne connaît qu’1% de leur quotidien. Il n’y a pas que ce que l’on voit ! Ils veulent faire société et y participer, peut-être pas comme on l’entend mais ce sont des citoyens et à ce titre-là ils ont aussi voix au chapitre. Ils sont invisibles car ils ont un accès aux médias très réduit. Nous souhaitons construire un espace pour l’expression. C’est du travail, des rencontres, sur le long terme. Pour établir une relation de confiance. La légitimité des Céméa a aidé.

Donc cette invisibilité n’est pas propre aux femmes en errance ?

Non. Mais elles ont des particularités. Dans la façon de s’habiller, elles seront moins « genrées ». Dans la manière d’être, l’attitude, elles cherchent à être moins féminisées pour se rendre invisibles. Pour se protéger.

Se protéger de quoi précisément ?

Se protéger de quoi précisément ?

De la rue. Car c’est un espace de droits mais aussi de non droits. Et les jeunes femmes sont considérées comme des proies. Alors quand elles sont en errance, c’est pire. Certaines se voient proposer des logements contre des faveurs sexuelles par exemple. Et les hommes en errance sont aussi parfois dans une misère affective, le regard qu’ils portent sur les femmes n’est pas désintéressé.

Les jeunes femmes parlent-elles de viols ?

Elles en parlent oui. Je crois qu’il n’y a pas une personne que j’ai interrogée qui ne m’en ait pas parlé. Soit viols, soit agressions physiques à caractère sexuel. Dans le documentaire, Lina parle d’un mec qui un jour lui a touché les seins et a voulu profiter d’elle. Elle a répondu par un coup de poing dans la figure. On pense alors que cette réaction est plutôt masculine. Et c’est ça en fait, les femmes adoptent des comportements dits masculins pour se protéger.

Est-ce qu’elles se regroupent entre elles pour éviter les difficultés ?

Il n’y a pas de communautés de femmes à proprement parler. Plutôt des groupes hommes-femmes qui se font et se défont en fonction des liens affectifs. Je dirais plutôt que les personnes en errance se regroupent par tranches d’âge.

Quelle est la tranche d’âge des jeunes femmes ?

Ce sont les 18-24 ans. On a groupé comme ça car les conditions de ressources sont différentes à partir de 25 ans (accès au RSA, ndlr). Et il y a aussi des mineures. Des 16-18 ans. Celles-là sont complètement invisibles.

Le 10 mars est organisé un Forum autour de l’image de soi et la construction de l’estime de soi au-delà des stéréotypes. Quels regards portent-elles sur elles-mêmes ?

C’est un sujet qui a peu été abordé lors de nos rencontres et interviews. Car c’est une question très intime. Et je voulais que ce soit à elles de choisir les thèmes dont elles voulaient parler. Je ne voulais rien manipuler. Pour l’estime de soi, c’est une vie rude, donc il en prend un coup. Surtout après les agressions sexuelles. Elles ont la sensation de ne plus être considérées et n’arrivent plus à se considérer. Déjà que pour une femme il est difficile d’aller porter plainte, en France, l’effectivité des droits étant compliquée pour toutes les populations discriminées, imaginez un peu pour celles qui sont en errance. Mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de vengeance. Seulement, c’est hors institution.

Et comment vivent-elles le regard de la société sur elles ?

C’est difficile à dire car leurs habits enlèvent le genre. Mais une fois j’étais avec une jeune femme qui était en jupe. Elle a été plusieurs fois agressée verbalement, en ma présence. Par des mecs zonards, en errance aussi. Il y a des jugements entre eux également à cause de la misère affective et du manque de relation. Mais pour beaucoup, l’errance est vue comme un passage. Nadège a travaillé avant d’être dans la rue et veut retravailler.

Envisager de travailler souligne qu’elle n’a pas perdu confiance en ses capacités. L’errance n’a pas détruit son estime de soi…

Parler de projet et d’avenir est justement ce qui leur permet de maintenir l’estime de soi. Elles veulent s’en sortir ! Lina par exemple veut être maitre chiens et effectuer une formation. Mais elle rencontre des obstacles car elle n’a pas de logement.

Ainsi, soigner son apparence est une manière de prendre soin de son soi intérieur. Un geste qui peut être aussi bien source de bonheur que de souffrance. Car les discriminations en raison d’un physique ne correspondant pas à la norme de la femme blanche, jeune et mince constituent une réalité bien triste et minorée de sa gravité.

Ainsi, soigner son apparence est une manière de prendre soin de son soi intérieur. Un geste qui peut être aussi bien source de bonheur que de souffrance. Car les discriminations en raison d’un physique ne correspondant pas à la norme de la femme blanche, jeune et mince constituent une réalité bien triste et minorée de sa gravité. À l’occasion du cycle « Image de soi », proposé par la Bibliothèque des Champs Libres et porté par la conservatrice Bénédicte Gornouvel de janvier à mai 2016, et du festival rennais Zanzan « Cinéma et Arts des différences », un café philo interroge les participant-e-s autour de la notion de laideur, le 10 mars au café des Champs Libres. Dominique Paquet, comédienne, auteure dramatique et philosophe, anime la conférence (et reviendra sur ce sujet le 7 avril dans la salle de conférence des CL).

À l’occasion du cycle « Image de soi », proposé par la Bibliothèque des Champs Libres et porté par la conservatrice Bénédicte Gornouvel de janvier à mai 2016, et du festival rennais Zanzan « Cinéma et Arts des différences », un café philo interroge les participant-e-s autour de la notion de laideur, le 10 mars au café des Champs Libres. Dominique Paquet, comédienne, auteure dramatique et philosophe, anime la conférence (et reviendra sur ce sujet le 7 avril dans la salle de conférence des CL).

Et surtout se forge à partir d’images étalées dans la presse people montrant des stars addicts de la piqûre et du lifting. Mathilde Robert et Marion Gérard sont toutes les deux chirurgiennes plasticiennes. Elles exercent leur profession au sein de deux établissements rennais : le CHU (Hôpital Sud) et le centre Eugène Marquis (centre régional de lutte contre le cancer). « On touche à toutes les parties du corps. On peut faire des chirurgies de la main, de la face, du pied, des zones intimes… C’est très varié. On a une fausse image de notre profession. », débute Marion Gérard.

Et surtout se forge à partir d’images étalées dans la presse people montrant des stars addicts de la piqûre et du lifting. Mathilde Robert et Marion Gérard sont toutes les deux chirurgiennes plasticiennes. Elles exercent leur profession au sein de deux établissements rennais : le CHU (Hôpital Sud) et le centre Eugène Marquis (centre régional de lutte contre le cancer). « On touche à toutes les parties du corps. On peut faire des chirurgies de la main, de la face, du pied, des zones intimes… C’est très varié. On a une fausse image de notre profession. », débute Marion Gérard. Le revers de la médaille : les cicatrices très visibles, la brassière de contention à porter pendant plusieurs mois. Mais Lennie ne regrette rien. Sa poitrine n’est pas parfaite, selon ses dires, mais elle en est satisfaite. Avant, elle avait l’impression de porter une étiquette, celle de ‘la fille aux gros seins’. Aujourd’hui, elle a jeté cette étiquette « et je n’en ai pas remis depuis ! »

Le revers de la médaille : les cicatrices très visibles, la brassière de contention à porter pendant plusieurs mois. Mais Lennie ne regrette rien. Sa poitrine n’est pas parfaite, selon ses dires, mais elle en est satisfaite. Avant, elle avait l’impression de porter une étiquette, celle de ‘la fille aux gros seins’. Aujourd’hui, elle a jeté cette étiquette « et je n’en ai pas remis depuis ! » Pour elle, ce n’est pas qu’une question de physique car elle sait profondément qui elle est. Mais les regards peuvent être insistants et gênants. Ainsi, dès qu’elle se sait identifiée, elle accumule du mal-être : « On nous renvoie l’image de travelo. Mais ce n’est pas vrai, c’est mensonger, une fausse image. » Elle est une femme et souffre également des assignations très fortes qui sont associées à son sexe avec une certaine obligation d’y répondre. « Quand je suis en pantalon, on me demande alors pourquoi je veux changer de sexe ?! », confie-t-elle. Comme si ne pas porter de jupe ou de robe faisait de nous des hommes…

Pour elle, ce n’est pas qu’une question de physique car elle sait profondément qui elle est. Mais les regards peuvent être insistants et gênants. Ainsi, dès qu’elle se sait identifiée, elle accumule du mal-être : « On nous renvoie l’image de travelo. Mais ce n’est pas vrai, c’est mensonger, une fausse image. » Elle est une femme et souffre également des assignations très fortes qui sont associées à son sexe avec une certaine obligation d’y répondre. « Quand je suis en pantalon, on me demande alors pourquoi je veux changer de sexe ?! », confie-t-elle. Comme si ne pas porter de jupe ou de robe faisait de nous des hommes… Si on constate que l’estime de soi résiste à la pression du battage médiatique, publicitaire, artistique et autre, elle ne peut toutefois s’affranchir complètement de l’image de soi. Se sentir bien à l’extérieur permet de conserver une bonne estime de soi, tout comme se sentir utile et compétente dans un ou plusieurs domaines nous rend épanouies et souvent plus à l’aise dans notre corps.

Si on constate que l’estime de soi résiste à la pression du battage médiatique, publicitaire, artistique et autre, elle ne peut toutefois s’affranchir complètement de l’image de soi. Se sentir bien à l’extérieur permet de conserver une bonne estime de soi, tout comme se sentir utile et compétente dans un ou plusieurs domaines nous rend épanouies et souvent plus à l’aise dans notre corps.

Se protéger de quoi précisément ?

Se protéger de quoi précisément ?

Minuit largement passé, le public entre au compte goutte dans le club. Les spectateurs sont majoritairement des spectatrices, enthousiastes et curieuses. C’est Cherry Lyly Darling qui inaugure le show, dans une robe noire, soyeuse et voluptueuse. Comédienne et danseuse de formation, elle découvre le new burlesque il y a 7 ans, avec Juliette Dragon, fondatrice de l’école des Filles de Joie, à Paris, elle se documente, regarde des vidéos et apprend les techniques sur le tas, attirée par l’univers et l’imagerie des pin-up ainsi que par les arts du cabaret.

Minuit largement passé, le public entre au compte goutte dans le club. Les spectateurs sont majoritairement des spectatrices, enthousiastes et curieuses. C’est Cherry Lyly Darling qui inaugure le show, dans une robe noire, soyeuse et voluptueuse. Comédienne et danseuse de formation, elle découvre le new burlesque il y a 7 ans, avec Juliette Dragon, fondatrice de l’école des Filles de Joie, à Paris, elle se documente, regarde des vidéos et apprend les techniques sur le tas, attirée par l’univers et l’imagerie des pin-up ainsi que par les arts du cabaret. Diplômée d’arts dramatiques, elle pratique le théâtre depuis ses 14 ans et a un attrait certain pour le théâtre engagé avec la création de Betty speaks, la mise en scène des Monologues du vagin ou encore l’instauration des soirées Pretty Propaganda (scène pour les effeuilleuses / effeuilleurs burlesques).

Diplômée d’arts dramatiques, elle pratique le théâtre depuis ses 14 ans et a un attrait certain pour le théâtre engagé avec la création de Betty speaks, la mise en scène des Monologues du vagin ou encore l’instauration des soirées Pretty Propaganda (scène pour les effeuilleuses / effeuilleurs burlesques). « Nous ne sommes pas payées en billets qu’on nous fourre dans la culotte. Les gens payent pour les strass, les paillettes, pour avoir des émotions, rire, pleurer, qu’ils soient hommes, femmes, hétéros, homos… C’est du spectacle ! À l’artiste de choisir comment elle ou il enlève ses vêtements, quand et où. », souligne Cherry, fondatrice de l’école la Tassel Tease Company.

« Nous ne sommes pas payées en billets qu’on nous fourre dans la culotte. Les gens payent pour les strass, les paillettes, pour avoir des émotions, rire, pleurer, qu’ils soient hommes, femmes, hétéros, homos… C’est du spectacle ! À l’artiste de choisir comment elle ou il enlève ses vêtements, quand et où. », souligne Cherry, fondatrice de l’école la Tassel Tease Company. Ainsi dans le spectacle Betty speaks, la protagoniste se rapproche au départ d’une Bree Van de Kamp qui se libère au fil du temps et au fil des connaissances autour de son propre corps, de ses désirs et de ses envies. On pourrait penser à l’œuvre du temps et des combats féministes, partant de la femme des années 50, en cuisine, toute apprêtée, parée de son tablier et de son plus beau sourire, mais Louise nous le dit, ce n’est pas un cliché historique mais une réalité encore présente.

Ainsi dans le spectacle Betty speaks, la protagoniste se rapproche au départ d’une Bree Van de Kamp qui se libère au fil du temps et au fil des connaissances autour de son propre corps, de ses désirs et de ses envies. On pourrait penser à l’œuvre du temps et des combats féministes, partant de la femme des années 50, en cuisine, toute apprêtée, parée de son tablier et de son plus beau sourire, mais Louise nous le dit, ce n’est pas un cliché historique mais une réalité encore présente.

Ce n’est pas un peu risqué alors d’organiser un rendez-vous mensuel ?

Ce n’est pas un peu risqué alors d’organiser un rendez-vous mensuel ?

« On lutte pour que la notion féministe ne soit pas une notion blanche. Il faut savoir que peu importe ce que les féministes blanches ont fait, les féministes noires ont du lutter ensuite pour les faire appliquer à elles. », signale Raphaële Guitteaud, rejointe par Isabelle Cambourakis, qui souligne alors que la Coordination des Femmes Noires s’était également mobilisée sur les questions d’avortement, d’accès aux soins et à la contraception dès le début des années 70.

« On lutte pour que la notion féministe ne soit pas une notion blanche. Il faut savoir que peu importe ce que les féministes blanches ont fait, les féministes noires ont du lutter ensuite pour les faire appliquer à elles. », signale Raphaële Guitteaud, rejointe par Isabelle Cambourakis, qui souligne alors que la Coordination des Femmes Noires s’était également mobilisée sur les questions d’avortement, d’accès aux soins et à la contraception dès le début des années 70.

Leur travail, non seulement pédagogique et constructif, s’inscrit désormais comme un outils de référence en matière d’information et de sensibilisation quant aux luttes des femmes pour leurs droits civiques et leur droit à l’égalité des sexes.

Leur travail, non seulement pédagogique et constructif, s’inscrit désormais comme un outils de référence en matière d’information et de sensibilisation quant aux luttes des femmes pour leurs droits civiques et leur droit à l’égalité des sexes. L’exposition montre à juste titre qu’à travers les siècles les femmes se sont battues. Qu’en retient-on ? La parité en politique reste aujourd’hui un problème majeur, dans l’Hexagone comme dans les autres pays.

L’exposition montre à juste titre qu’à travers les siècles les femmes se sont battues. Qu’en retient-on ? La parité en politique reste aujourd’hui un problème majeur, dans l’Hexagone comme dans les autres pays.