Célian Ramis

Affaire Dreyfus : "S'il n'y a pas des femmes pour parler des femmes, il ne se passe rien !"

À l’occasion des 120 ans de la révision du procès Dreyfus, l’association Histoire du Féminisme à Rennes organisait le 21 septembre dernier, une visite guidée sur la thématique « Femmes et procès Dreyfus à Rennes en 1899 ». Françoise Bagnaud et Françoise Tyrant, co-présidentes d’Histoire du féminisme à Rennes, nous racontent les rôles qu’ont joué les femmes dans ce contexte.

(Une autre visite est prévue le samedi 30 novembre à 14h30 / Inscription gratuite par mail à histoire.feminisme.rennes@gmail.com, en précisant votre numéro de téléphone).

YEGG : Qu’est-ce qui a incité à développer cette thématique dans les visites guidées de l’association Histoire du féminisme à Rennes ?

HFR : Histoire du féminisme à Rennes est une association qui cherche à promouvoir les femmes qui sont souvent invisibilisées, et qui d’une manière ou d’une autre ont été importantes pour la ville de Rennes. Ce qui nous a amené à cette thématique, soyons claires, c’est une idée de André Helard, historien et adhérent de l’association avec lequel on a déjà travaillé sur l’hommage à Colette Cosnier, qui était sa compagne, et qui nous avait aussi aidé pour une visite guidée autour de Louise Bodin.

Lucie Dreyfus n’est pas une femme féministe dans le sens où on l’entend aujourd’hui, même si l’histoire l’a amenée à subvertir sa posture de mère et de femme qui subissait car elle a été très active dans le soutien à son mari, soutien épistolaire et puis soutien parce qu’elle était tutrice de ses enfants.

Aussi, grâce aux recherches de Colette Cosnier et d’André Helard, ont été mises en lumière les femmes qui ont accueilli la famille Dreyfus et les Dreyfusards, y compris la section des Droits de l’Homme avec Victor Basch et Hélène Basch. Et puis surtout aussi, ce qui nous a beaucoup intéressé mais qui paradoxalement ne sont pas des femmes rennaises, ce sont les journalistes de La Fronde, premier journal féminin féministe, créé et dirigé par des femmes.

Au moment du procès, ça a été la première fois que les reporteresses de La Frondes ont venues sur le site et ont été reconnues comme telles. Il y avait Marguerite Durand, Séverine et Jeanne Brémontier. Tout ça, ça nous amené à faire des recherches.

Par ailleurs, il se trouve qu’à Rennes, il y a le fonds Dreyfus, et les Amis du musée de Bretagne nous ont aidé à retrouver des correspondances et des documents. On s’est rendu-e-s compte qu’on avait largement matière à faire une visite guidée. Et parallèlement, on a été sollicité-e-s par la Ligue de l’enseignement pour intervenir sur le même thème au centre pénitentiaire des hommes et au centre pénitentiaire des femmes, ce que nous avons accepté.

Quand auront lieu les interventions dans les prisons ?

Il y en a une au mois de novembre et une au mois de décembre. Je vérifie dans mon agenda : c’est le 29 novembre au centre pénitentiaire des femmes et le 18 décembre au centre pénitentiaire des hommes.

Pour la visite guidée, nous avons composé un groupe de travail avec 4 personnes, les deux co-présidentes d’Histoire du féminisme à Rennes, Françoise Tyrant et moi-même, André Helard et une adhérente, Mireille.

Pour entrer dans le vif du sujet, quel était le rôle de Lucie Dreyfus ?

Le rôle de Lucie Dreyfus était assez clair : c’était d’abord l’épouse du capitaine Dreyfus et la mère de leurs deux enfants. Ça a d’abord été son rôle principal. Lucie Dreyfus n’était pas une femme féministe, elle a d’ailleurs eu du mal avec les journalistes de La Fronde qui elles étaient féministes.

Elle s’est comporté pour les uns comme une épouse ou une mère modèle, elle a été une femme qu’il fallait soutenir parce qu’elle était malheureuse, d’autres l’admiraient parce qu’elle restait digne, qu’elle continuait à défendre son mari. En même temps, c’est aussi une femme qui a largement soutenu les démarches qui étaient faites et qui a autorisé un certain nombre de démarches et de soutiens à son mari.

Mais elle n’était pas féministe. C’est l’histoire qui a fait qu’elle a eu ce rôle, de femme de capitaine Dreyfus à qui elle a écrit tous les jours. Alfred Dreyfus a dit que s’il n’avait pas eu ça, il se serait suicidé. Il n’aurait jamais été jusqu’au deuxième procès.

On sait que Lucie Dreyfus a énormément œuvré dans les démarches pour libérer son mari. L’histoire a été réécrite et ces démarches, on les attribue aujourd’hui au frère du capitaine Dreyfus.

C’est vrai. Quand on lit le livre d’Elisabeth Weissman (Lucie Dreyfus, la femme du capitaine), on a l’impression qu’elle est très autonome dans les démarches. On sent que c’est une femme qui a été très éduquée, comme l’étaient les filles de la bourgeoisie. Elle écrit très bien, elle comprend très bien je pense ce qu’il se passe.

C’est difficile de savoir ce qui appartient à Mathieu Dreyfus et ce qui appartient à Lucie Dreyfus. Car c’était toujours des stratégies par derrière, par en dessous, il n’y a pas de traces sauf quand elle rencontrait la haute hiérarchie. Sinon, il n’y a pas de signe de ce qui lui appartient à elle.

Mais comme dans tous les duos je dirais d’intellectuels, de chercheurs, etc. Là, le couple c’est la femme et le frère de Dreyfus. Difficile de dire ce qu’elle faisait et ce qu’elle ne faisait pas. Je pense qu’elle a été dans toutes les stratégies de toutes les étapes. Au début, elle a été sous la pression du silence parce qu’Alfred Deyfus le voulait comme ça. À Rennes, on a un autre exemple de couple comme ça avec Victor et Hélène Basch.

Après, les autres femmes dont on parle dans la visite sont autonomes de fait car elles sont veuves : Mme Godard, qui a laissé sa maison à la famille Dreyfus, Mme Caillot, qui dirigeait le journal de la ville de Rennes, et Mme Jarlet, qui tenait l’auberge des 3 marches qui en fait est devenue le quartier général de Victor Basch et de tous les dreyfusards et de la Ligue des droits de l’Homme.

Elles ont en commun ce rôle modeste et en même temps, c’était des gens engagés. Etre pro Dreyfus, c’était se préparer à des retours de bâtons. Et toutes ont eu des calomnies. Mme Godard a récupéré des insanités dans les journaux locaux. Il faut se rappeler que c’est une époque où il y avait des annonces qui paraissaient dans les journaux « Chambre à louer, sauf pour les dreyfusards ». Et puis, il y avait un sentiment antisémite extrêmement violent. Alors qu’il n’y avait même pas 10 familles juives à Rennes…

Pour revenir à Lucie Dreyfus, il faut aussi se rappeler que quand tout ça lui arrive, elle a 23 ans, 2 enfants en bas âge. Au départ, ça lui tombe dessus, c’est une catastrophe. Quand il y a la perquisition, elle se retrouve avec son mari dégradé publiquement. Son monde s’écroule. Il n’y a plus de revenus puisque le monde militaire éjecte Alfred Dreyfus. Des deux côtés, sa famille à elle et sa famille à lui, elle est entourée et soutenue.

Ce dont on s’est rendu compte avec les recherches qu’on a faites, c’est que Lucie Dreyfus, elle a servi de surface de projection à des femmes notamment qui voyaient en elle une héroïne, une mère courage, une épouse parfaite. Elle représentait ce que chacune voulait y mettre.

En France mais aussi à l’étranger, grâce à la presse qui était très vivante à cette époque. Il y avait des femmes en Angleterre, des femmes en Uruguay, qui se manifestaient pour témoigner de leur sympathie. Elle est martyre en écho au martyre de son mari. C’est une période où les gens sont très croyants et dans les courriers, ça se ressent beaucoup. Il y a beaucoup de références à Dieu, à la foi, etc.

Qu’est-ce qui fait qu’on oublie Lucie Dreyfus ?

C’est comme pour d’autres femmes. À Paris, il y a une plaque où il y a écrit « Ici, vécut Alfred Dreyfus » alors que c’est là où ils ont vécu tous les deux ans pendant des années. Ça fait parti du système patriarcal et de la domination masculine. On met les hommes au premier rang. Ce sont les hommes qui font l’Histoire et quand ils font l’Histoire, ils ne parlent pas forcément des femmes.

Et puis, ce qui est compliqué aussi c’est par exemple Victor Basch, c’est quelqu’un qui était aussi compliqué dans son rapport à la place des femmes. Il participe un peu aux propos négatifs qu’on trouve sur Mme Godard. C’est une femme singulière et aussitôt on dit que c’est une femme de mauvaise vie. Et Victor Basch y participe. Ça traverse tous les partis politiques cette position.

Ce sont des femmes qui ont retrouvé une visibilité parce qu’il y a des gens comme Colette Cosnier et André Helard qui ont fait des recherches et ont mis ça en évidence. Aujourd’hui, on commence à voir émerger des recherches sur le fait que ce sont des femmes qui ont fait certaines découvertes scientifiques majeures. Mais pendant des années et des années, on a attribué cela à des hommes.

Les frondeuses vont faire écho des choix singuliers de ces trois femmes, sur des registres différents. Notamment leur envoyée spéciale Jeanne Brémontier, elle va faire des interviews de Mme Godard, va mettre sur la place publique les stratégies de harcèlement à l’égard de Mme Godard pour la dénigrer, elles vont mettre à l’honneur Mme Caillot, elles vont parler de Mme Jarlet et du banquet qu’elle organise le 14 juillet pour tous les dreyfusards. Mais s’il n’y a pas des femmes pour parler des femmes, il ne se passe rien.

Il y a une forme d’invisibilité et de silence qu’il faut tout le temps combattre. C’est partout ! Je suis allée voir une exposition sur Berthe Morisot (artiste peintre du 19esiècle). On dit partout qu’elle est morte en soignant sa fille de la grippe alors qu’elle est morte des suites de la syphilis que son mari lui a filée. C’est comme ça tout le temps. Il faut avoir une grille de lecture féministe, au sens large du terme, pour se demander quelle est la place de la femme là-dedans, sinon ce n’est jamais donné. C’est une recherche à faire à chaque fois.

Dans les gens qui sont venus à la visite : était-ce des gens plutôt sensibilisés, habitués à suivre les visites d’Histoire du Féminisme à Rennes, ou y avait-il des gens dont la curiosité quant à l’absence des femmes dans l’affaire des Dreyfus les a mené à vous ?

Il y avait 25 personnes inscrites, 22 qui sont venues. Sur les 22, 8 avaient déjà participé à des visites et les autres sont venus par différents canaux. C’était un public assez mélangé en âge. Dans la visite guidée, il y avait des personnes qui n’avaient jamais entendu parler du journal La Fronde.

Elles connaissaient Marguerite Durand à cause de la bibliothèque à Paris mais elles n’avaient jamais su qu’elle avait fondé ce journal, que c’était des femmes qui y travaillaient et qu’elle-même avait ensuite joué un rôle dans la création de syndicats, etc. Jeanne Brémontier non plus n’était pas connue des gens qui sont venus.

Séverine un petit peu plus. Il y a eu pas mal de bouquins sur sa vie. Toutes les trois ont vécu de leurs travaux d’écriture. Séverine, c’est un petit peu comme Colette, pas dans le même registre car elle n’a jamais écrit de roman, mais elle était assez connue.

Ce qui m’a frappée chez ces trois journalistes, c’est qu’elles ont toutes les trois marqué leur autonomie en tant que femmes. Elles se sont séparées de leurs compagnons, elles ont fait leur propre chemin, elles étaient toutes les trois assez cultivées, etc.

Est-ce qu’il y a des lieux emblématiques dans Rennes (hors lycée Zola) ? Il y a donc l’auberge qui était le QG…

L’auberge est devenue le Coq Gabdy. Pour la visite, on a fait un parcours. On a choisi la gare aussi, la rue Duhamel pour la maison de Mme Godard, après on est allé-e-s à l’arrière de la prison, devant le lycée Zola, et puis après on a fait un choix car on ne pouvait pas aller à l’Avenir de Rennes, c’était loin, mais on a fait une station symbolique devant Ouest France. Puis on a fini aux Champs Libres, on a partagé un pot avec les gens qui ont fait la visite et on a lu un ou deux témoignages qui avaient été envoyés à Lucie Dreyfus. Et voilà.

Aux Champs Libres se trouve le musée de Bretagne qui a une exposition permanente sur l’affaire Dreyfus et qui manque évidemment de femmes. Est-ce qu’en travaillant avec les Amis du musée de Bretagne et peut-être même le musée de Bretagne, qui essaye de renouveler cette exposition, on fait avancer les choses ?

Ils nous ont permis de récupérer pas mal de lettres qu’on a lu à la fin. On n’est pas allé-e-s dans l’espace Dreyfus parce qu’il est sombre. Mais dans le fonds Dreyfus il y a toute une matière ! On ne le trouve pas très bien fait l’espace…

Eux non plus, je crois…

Justement. C’est vrai qu’ils ont beaucoup de contraintes sur leur espace, avec les lumières, etc. Mais aussi l’affaire est compliquée. Elle est sur 5 ans mais elle est complexe à comprendre. Ils ont beaucoup d’objets mais ça manque un peu de synthèse au démarrage.

Ça évoluera peut-être un jour. Ils n’ont effectivement pas l’aspect des femmes non plus mais par contre dans les courriers, il y a vraiment beaucoup de pétitions et de lettres de femmes. Elles sont très étonnantes. Pour l’époque, c’est vraiment un sujet dont elles se sont emparées sur des modes collectifs, avec des pétitions ou par le biais de syndicats en Angleterre par exemple.

C’est ça qui nous a vraiment beaucoup intéressé-e-s. La répercussion chez les femmes, alors que ce n’est pas une femme qui vit cette injustice. Et puis, à cette époque, elles n’ont pas le droit de vote, c’est pour ça qu’on a trouvé ça surprenant qu’elles s’engagent sur des signatures de pétitions. En janvier 1898, 1958 norvégiennes ont envoyé un télégramme à Lucie Dreyfus. Le 30 août 1899, 110 uruguayennes. C’est pas franco-français, c’est international !

Est-ce qu’aujourd’hui, avec des visites guidées, en travaillant avec le musée, etc. on peut petit à petit réhabiliter la mémoire de toutes ces femmes qui ont participé à l’affaire Dreyfus. Par exemple, pour ne plus avoir une plaque qui dit « Ici, vécut Alfred Dreyfus » mais « Ici, vécurent Alfred et Lucie Dreyfus » ?

Alors, à Paris, on y peut rien. Mais ici par exemple, la ville de Rennes a inauguré une plaque le samedi matin de la première visite sur Antoinette Caillot. Ce n’est pas lié à notre visite précisément mais on est dans une ville où à force que les forces féministes appuient sur la question de la visibilité des femmes, il y a de plus en plus de rues portant des noms de femmes.

Après je pense que c’est un travail avec des allers-retours. Il y a des avancées. A chaque fois, dans les visites guidées, je vois des gens plus jeunes que nous et je me dis que ça avance. La question de la place des femmes, elle est et demeurera encore très longtemps je pense. Mais je pense que chaque petite avancée est une avancée.

L’intérêt aussi de la visite guidée c’est que ça montre que des gens qui ne sont pas des leaders, des superwomen, des dirigeantes, peuvent prendre une place aussi : la leur, dans une forme d’engagement qui peut être parcellaire. Mais 120 ans après, on en parle. Il suffit parfois de pas grand chose pour faire avancer les choses.

Est-ce que vous avez des choses à rajouter ?

Oui, comme je vous le disais au début on va donc intervenir dans les centres pénitentiaires. C’est un peu paradoxal parce qu’on va intervenir sur des femmes qui ont d’une manière ou d’une autre contribué à faire libérer, à leur modeste mesure, quelqu’un qui était en erreur judiciaire volontaire. A la fin du procès, il a encore été condamné. Il a été gracié puis réhabilité. Mais aujourd’hui, il n’a toujours pas son grade de général. Donc vous voyez, ce n’est toujours pas très satisfaisant cette histoire.

On n’est pas à l’abri d’autres nauséabondes histoires un jour ou l’autre. C’est en ça que c’est une histoire exemplaire.

C’est aussi une des premières fois où les intellectuels se sont engagés et la première fois que des journalistes femmes sont reconnues comme des journalistes. Et puis ce sont effectivement de vraies journalistes, qui font des enquêtes, des vraies reporteresses. Elles ont appris à écrire, elles ont appris vite. C’est dans une époque où les femmes se battent pour accéder aux métiers et surtout aux formations.

À République, le 27 septembre, on aperçoit les drapeaux des Jeunes Socialistes, de la France Insoumise, de la CGT, de Solidaires, de Lutte Ouvrière, d’Iskis – centre LGBT de Rennes et de Zin 35 (association des femmes kurdes à Rennes). Des pancartes « Aux femmes assassinées, la patrie indifférente », « La jeunesse emmerde le Front Patriarcal » ou encore « 17 – Je me fais battre par mon mari – Merci de patienter - + 1 morte » trônent contre les arcades.

À République, le 27 septembre, on aperçoit les drapeaux des Jeunes Socialistes, de la France Insoumise, de la CGT, de Solidaires, de Lutte Ouvrière, d’Iskis – centre LGBT de Rennes et de Zin 35 (association des femmes kurdes à Rennes). Des pancartes « Aux femmes assassinées, la patrie indifférente », « La jeunesse emmerde le Front Patriarcal » ou encore « 17 – Je me fais battre par mon mari – Merci de patienter - + 1 morte » trônent contre les arcades. Nous regrettons également le manque d’annonces concernant la santé, quand nous voyons le nombre important de violences dépistées lors de consultations gynécologiques et l’impact sur la santé des victimes, le manque d’annonces concernant la prise en charge des auteurs de violences : nous ne pouvons plus tolérer que les auteurs sortent de prison sans avoir été pris en charge de manière éducative et psychologique, comme c’est le cas depuis longtemps au Canada. »

Nous regrettons également le manque d’annonces concernant la santé, quand nous voyons le nombre important de violences dépistées lors de consultations gynécologiques et l’impact sur la santé des victimes, le manque d’annonces concernant la prise en charge des auteurs de violences : nous ne pouvons plus tolérer que les auteurs sortent de prison sans avoir été pris en charge de manière éducative et psychologique, comme c’est le cas depuis longtemps au Canada. »

« Je connaissais une partie de l’exposition, qui réunissait des artistes qui ne sont pas exposées à La Criée parce qu’on n’a pas la même surface non plus, et je connaissais l’œuvre de Jesse Jones. Tessa est venue ici, voir l’espace et on a travaillé ensemble à une forme condensée. Je voulais une adaptation aussi au contexte français, j’ai donc ajouté deux propositions : Camille Ducellier et Histoires d’A. Les deux répondent en plus très bien à l’exposition du musée des Beaux Arts. », souligne Sophie Kaplan.

« Je connaissais une partie de l’exposition, qui réunissait des artistes qui ne sont pas exposées à La Criée parce qu’on n’a pas la même surface non plus, et je connaissais l’œuvre de Jesse Jones. Tessa est venue ici, voir l’espace et on a travaillé ensemble à une forme condensée. Je voulais une adaptation aussi au contexte français, j’ai donc ajouté deux propositions : Camille Ducellier et Histoires d’A. Les deux répondent en plus très bien à l’exposition du musée des Beaux Arts. », souligne Sophie Kaplan.

Ce rapport à la religion, elle l’avait déjà noté dans son travail autour des menstruations. Au Brésil déjà elle entreprenait des performances autour des règles et en venant en France pour poursuivre ses études d’arts plastiques, elle a rédigé un mémoire sur ce sujet auquel elle s’est intéressée dans plusieurs pays et plusieurs cultures.

Ce rapport à la religion, elle l’avait déjà noté dans son travail autour des menstruations. Au Brésil déjà elle entreprenait des performances autour des règles et en venant en France pour poursuivre ses études d’arts plastiques, elle a rédigé un mémoire sur ce sujet auquel elle s’est intéressée dans plusieurs pays et plusieurs cultures.

Pour Mukadder Deniz, « le peuple kurde est opprimé depuis des siècles. Un martyr de plus pour nous, ce n’est pas la fin du monde. Ce n’est pas facile de dire ça mais c’est la réalité. Nous sommes prêts à ça pour que le peuple kurde soit libre. Les médias s’en foutent de la situation. Ne reste plus que la grève de la faim pour se faire entendre. Lorsqu’ils et elles prennent la décision de la grève de la faim, ils et elles savent qu’au bout, il y a la mort. C’est consternant que les autorités européennes ne réagissent pas. Je suis d’origine kurde, je vis ici mais je suis touchée par ce qui se passe en Turquie. »

Pour Mukadder Deniz, « le peuple kurde est opprimé depuis des siècles. Un martyr de plus pour nous, ce n’est pas la fin du monde. Ce n’est pas facile de dire ça mais c’est la réalité. Nous sommes prêts à ça pour que le peuple kurde soit libre. Les médias s’en foutent de la situation. Ne reste plus que la grève de la faim pour se faire entendre. Lorsqu’ils et elles prennent la décision de la grève de la faim, ils et elles savent qu’au bout, il y a la mort. C’est consternant que les autorités européennes ne réagissent pas. Je suis d’origine kurde, je vis ici mais je suis touchée par ce qui se passe en Turquie. »

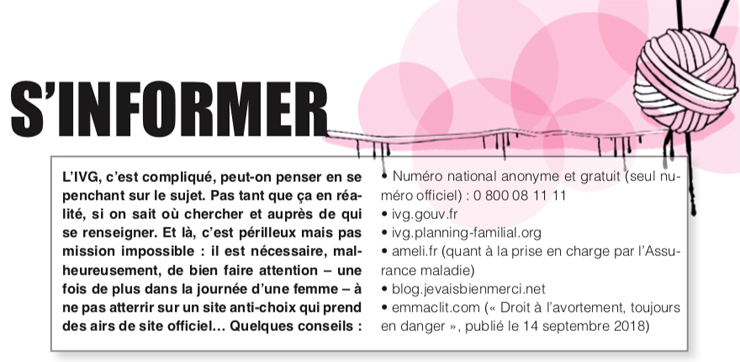

L’été 71 voit naitre le mouvement Choisir. Pour l’éducation sexuelle et la contraception, pour l’abrogation de la loi de 1920 (qui définit l’avortement comme un crime et assimile la contraception à l’avortement) et pour la gratuité de la défense des femmes poursuivies en justice.

L’été 71 voit naitre le mouvement Choisir. Pour l’éducation sexuelle et la contraception, pour l’abrogation de la loi de 1920 (qui définit l’avortement comme un crime et assimile la contraception à l’avortement) et pour la gratuité de la défense des femmes poursuivies en justice. Et ce droit, aussi incomplet soit-il, est sans cesse mis à mal, bousculé. Comme ce fut le cas en Espagne en 2014 lorsque le gouvernement de Mariano Rajoy essayait de le supprimer alors qu’il avait été conquis 4 ans auparavant. Un projet abandonné à la suite des nombreuses et massives mobilisations s’indignant d’un tel retour en arrière.

Et ce droit, aussi incomplet soit-il, est sans cesse mis à mal, bousculé. Comme ce fut le cas en Espagne en 2014 lorsque le gouvernement de Mariano Rajoy essayait de le supprimer alors qu’il avait été conquis 4 ans auparavant. Un projet abandonné à la suite des nombreuses et massives mobilisations s’indignant d’un tel retour en arrière.

Les militant-e-s se réunissent. Les passant-e-s s’approchent. Et au milieu, deux femmes âgées d’environ 70-80 ans lisent les pancartes et échangent à ce propos. « « Plutôt jouir que se reproduire, laissez-nous choisir ! » Oui ! Et on peut jouir ET se reproduire ! », dit la première à son amie qui lui répond : « Et surtout, on peut se reproduire quand on veut ! ». Ce à quoi la première lui rétorque, hilare : « Bah oui, parce que jouir, c’est quand on peut ! » La discussion est réjouissante.

Les militant-e-s se réunissent. Les passant-e-s s’approchent. Et au milieu, deux femmes âgées d’environ 70-80 ans lisent les pancartes et échangent à ce propos. « « Plutôt jouir que se reproduire, laissez-nous choisir ! » Oui ! Et on peut jouir ET se reproduire ! », dit la première à son amie qui lui répond : « Et surtout, on peut se reproduire quand on veut ! ». Ce à quoi la première lui rétorque, hilare : « Bah oui, parce que jouir, c’est quand on peut ! » La discussion est réjouissante.

L’intervention du groupe féministe de Fougères, et leur détermination à ne rien lâcher, a permis d’obtenir plusieurs points capitaux pour les femmes souhaitant avorter : que le protocole soit clairement signifié sur le site et expliqué aux femmes tout comme la démarche à suivre pour se rendre à Rennes, qu’un nouvel échographe s’installe à Fougères afin d’accéder à la datation de la grossesse (nécessaire ensuite aux démarches), que les mineures qui en font la demande puissent bénéficier d’un transport jusqu’à Rennes payé par l’hôpital.

L’intervention du groupe féministe de Fougères, et leur détermination à ne rien lâcher, a permis d’obtenir plusieurs points capitaux pour les femmes souhaitant avorter : que le protocole soit clairement signifié sur le site et expliqué aux femmes tout comme la démarche à suivre pour se rendre à Rennes, qu’un nouvel échographe s’installe à Fougères afin d’accéder à la datation de la grossesse (nécessaire ensuite aux démarches), que les mineures qui en font la demande puissent bénéficier d’un transport jusqu’à Rennes payé par l’hôpital.

D’une vingtaine de minutes environ, Paye (pas) ton gynéco sert d’outils, non seulement en terme de prise de conscience mais également comme moyen d’ouvrir le débat et de réfléchir ensemble à l’objectif commun, selon la formule du médecin et écrivain, Baptiste Beaulieu, « Soignants, soignés, réconciliés ».

D’une vingtaine de minutes environ, Paye (pas) ton gynéco sert d’outils, non seulement en terme de prise de conscience mais également comme moyen d’ouvrir le débat et de réfléchir ensemble à l’objectif commun, selon la formule du médecin et écrivain, Baptiste Beaulieu, « Soignants, soignés, réconciliés ».  Elle regrette également que la question du consentement ne soit pas automatique. Au Planning Familial, « une affiche dans la salle d’attente dit qu’ici il n’y a pas d’examen non consenti et surtout, qu’il n’y a pas toujours d’examen. Ce n’est pas obligatoire. »

Elle regrette également que la question du consentement ne soit pas automatique. Au Planning Familial, « une affiche dans la salle d’attente dit qu’ici il n’y a pas d’examen non consenti et surtout, qu’il n’y a pas toujours d’examen. Ce n’est pas obligatoire. »