Aujourd’hui, les femmes comptent. Elles comptent leurs mortes, assassinées par leur compagnon ou ex compagnon. Elles comptent leurs mortes, tuées ou poussées au suicide parce qu’elles sont trans. Elles comptent le nombre de personnes sexisées victimes de harcèlement de rue, harcèlement sexuel, harcèlement moral, d’agression-s sexuelle-s, viol-s, de violences conjugales.

Elles comptent les écarts de salaire. Elles comptent la répartition sexuée des métiers et des fonctions, dans les institutions, les lieux de pouvoir et de décision, dans les lieux de représentation. Elle compte le nombre de personnes noires dans la salle lors de la cérémonie des César (mais ça, en France, on n’aime pas du tout, sauf si c’est une personne blanche ou un homme racisé - et encore - qui le fait). L’heure est à la prise en compte. De tou-te-s. Malgré les résistances, on avance.

Cette révolution, elle est colossale. Parce que oui, il s’agit bien d’une révolution. Pas de suspens. Au début de cette enquête, une interrogation : vivons-nous actuellement une révolution féministe ? Autour de nous, dans les manifestations, sur les réseaux sociaux, les mots associés au féminisme se multiplient et se croisent.

Riposte, vague, révolution… Les termes claquent. Ils sont forts et puissants et ils s’embrasent ainsi alliés à la détermination des militant-e-s, toujours plus nombreux-euses dans leurs actions. Ils interpellent, également.

RIPOSTE ET VAGUES FÉMINISTES

Le 6 juillet 2020, Gérald Darmanin est nommé ministre de l’Intérieur et Eric Dupont-Moretti, ministre de la Justice. Le duo renforce l’affront : le gouvernement nie clairement et explicitement les droits des femmes en nommant grand manitou de la police un homme accusé de viols et garde des sots, un antiféministe notoire.

Quelques jours plus tard, des mobilisations féministes occupent l’espace public pour dénoncer l’hypocrisie du président Macron et de sa (fausse) grande cause du quinquennat. Les militantes brandissent des pancartes, prônant « la riposte féministe », expression largement reprise lors des manifestations autour du 25 novembre, journée internationale de lutte pour l’élimination des violences sexistes et sexuelles à l’encontre des personnes sexisées.

Quelques jours plus tard, des mobilisations féministes occupent l’espace public pour dénoncer l’hypocrisie du président Macron et de sa (fausse) grande cause du quinquennat. Les militantes brandissent des pancartes, prônant « la riposte féministe », expression largement reprise lors des manifestations autour du 25 novembre, journée internationale de lutte pour l’élimination des violences sexistes et sexuelles à l’encontre des personnes sexisées.

Au-delà du débat que cela génère sur la présomption d’innocence – quid de celle des victimes que l’on positionne d’office en vilaines menteuses ? – on se questionne sur le terme « riposte ». La définition nous indiquant qu’il s’agit d’une action vigoureuse de défense, une réponse instantanée faite à un interlocuteur agressif, son usage dans un tel contexte nous apparaît très à propos.

C’est un volet de l’histoire du féminisme. Une histoire que l’on décompose en « vagues ». Un terme qui provoque un malaise chez Mathilde Larrère, historienne, spécialisée dans les mouvements révolutionnaires du XIXe siècle. Ainsi, en introduction de son ouvrage Rage against the machisme, elle décortique cette notion de vague, partant du postulat que nous en sommes, dans le monde entier, à la troisième avec des mobilisations et manifestations importantes dans le monde pour le droit à l’IVG (Irlande, Argentine, Pologne…) et contre les violences sexistes et sexuelles et leur impunité, avec #NiUnaMenos, repris dans de nombreuses langues. On fait de l’hymne des Chiliennes « Un violador en tu camino » un chant contestataire international.

« « Troisième vague », donc… La « seconde » étant celle des années 1970, et la « première », celle des Suffragettes de la fin du XIXe siècle. Mais avant ? Il n’y aurait rien ? Pas de vague ? Calme plat ? Toutes ces femmes qui ont lutté pour leurs droits avant la fin du XIXe siècle, on les oublie ? Voilà bien ce qui me gêne dans cette terminologie : l’effacement de décennies de combats et de bataillons de combattantes. », analyse-t-elle.

Elle poursuit un peu plus loin : « L’autre défaut de cette image des vagues est de tendre à associer une vague à une lutte – le droit de vote pour la première, l’IVG pour la seconde, et la bataille du corps et de l’intime pour la troisième. Une lecture qui, déjà, ne laisse pas de place aux combats féministes pour le travail, pour le droit au travail, pour les droits des travailleuses ; lesquels s’inscrivent pleinement sur la longue durée et suivant un calendrier qui leur est propre.

Donc une lecture qui évacue le prisme de la classe et de la lutte des classes, pourtant menée aussi au féminin, et parfois même contre le mouvement ouvrier. Les ouvrières ne sont pas les seules invisibilisées par cette lecture : les femmes racisées, les homosexuelles, peinent aussi à trouver place dans le roman national féministe. Qui plus est, à trop associer une vague à une lutte, on en oublierait que tout au long de l’histoire des luttes des femmes, presque toutes les revendications ont été portées ensemble. (…)

Les luttes se croisent, se répondent et tendent donc la main dans le temps. Finalement, la discontinuité des luttes féministes est plus à chercher dans l’écoute sélective des revendications des femmes, et la mémoire plus sélective encore qu’on en a, que dans le contenu de leurs revendications. »

UNE RÉVOLUTION LENTE ET PROGRESSIVE

Si on schématise rapidement, il y a des moments de fortes mobilisations donnant lieu à des avancées, toujours accompagnées de leur retour de bâton, le fameuxbacklashdont parle Susan Faludi dans son livre éponyme paru au début des années 90, et des moments de creux, durant lesquels on pense le féminisme en sommeil.

C’est alors penser que les personnes oppressées peuvent s’octroyer le loisir de stopper leurs luttes pour leurs droits et leur dignité. Néanmoins, il y a bel et bien des périodes plus fédératrices que d’autres. Ainsi, Mathilde Larrère explique :

« Les vagues ne correspondent finalement pas à des moments où des femmes prennent la parole (ce qu’elles tentent toujours de faire) mais plutôt aux rares moments où l’on daigne les écouter, les entendre – pour assez vite tenter de les faire taire et les renvoyer aux fourneaux. Les femmes profitent souvent des séquences révolutionnaires qui, généralement, permettent à d’autres voix que celles des dominants de s’exprimer. C’est vrai tout au long du XIXe siècle mais aussi après 1968. »

De là nait notre interrogation initiale : qu’est-ce qui caractérise précisément ce mouvement global de luttes ? La révolution ? Pas celle de 1789, non, même si l’historienne la place en point de départ des luttes des femmes, qu’elle différencie des luttes de femmes qui avaient déjà lieu en amont :

« Parce que la Révolution accouche de la citoyenneté, de l’espace public, des libertés publiques, parce que des femmes commencent en tant que femmes, entre femmes, un processus d’organisation, d’association dans leur lutte, et, ce faisant, deviennent un mouvement. »

Une révolution féministe de longue haleine a bel et bien lieu. Avec des hauts et des bas. Avec des victoires et des échecs. Une révolution qui comme le disait la poétesse afro-féministe Pat Parker en 1980 n’est « ni propre, ni jolie, ni rapide ». Lors d’une conférence à Oakland, elle déclarait :

« Je suis féministe révolutionnaire parce que je veux être libre. Et il est absolument crucial que, vous qui êtes ici présentes, vous vous impliquiez dans la révolution en partant du principe que c’est pour vous que vous faites la révolution. »

Cette révolution, elle est culturelle, nous précise Mathilde Larrère, dans le sens où les féminismes influent sur les changements profonds des mentalités.

Dans nos imaginaires et dans les dictionnaires, l’association révolution et violences opère instantanément. La spécialiste nous indique que c’est là une idée reçue :

« Elle est construite par le discours anti-révolutionnaire justement. La violence n’est pas systématique. Si on prend la révolution des Œillets, ce n’est pas violent. Dans une révolution, il y a renversement d’un ordre établi. Dans les luttes féministes, il s’agit par exemple non pas de renverser l’ordre des sexes mais de l’équilibrer. La violence qui peut survenir émane de l’ordre qui se défend. Si l’ordre se laisse renverser, il n’y a pas de violence. Il faut faire attention : on pense violences et révolution comme un couple alors qu’on n’associe pas colonisation et violences… »

Parfois galvaudé, parfois remis en cause, parfois admis parce que tombé dans le langage commun, il y a des indicateurs auxquels se fier pour pouvoir qualifier un mouvement de révolutionnaire. La masse en est un, l’impression de soulèvement « parce qu’on ne fait pas une révolution à 10. » La fusion est essentielle également :

« Des groupes qui ne sont pas forcément d’accord en général s’allient pour renverser l’ordre. Ça on le retrouve dans les féminismes, le côté polyvoque, à plusieurs voix. Tout comme la nécessité d’une masse interclassiste : dans une révolution, il n’y a jamais que les bourgeois-es ou que les prolétaires… C’est le cas aussi des révolutions féministes. »

Et puis l’objectif de renverser un ordre, en l’occurrence ici l’ordre patriarcal afin d’équilibrer les rapports entre les femmes et les hommes.

AFFRONTER L’ORDRE PATRIARCAL

C’est un ordre terriblement enraciné. Dans toutes les sphères de la société. Des siècles de domination masculine ont entravé les droits des femmes. Les combats pour rétablir l’équilibre sont nombreux. Ils sont même gigantesques et exigent une volonté et une détermination solides, minutieuses, de tous les instants. Fatiguant. Être sur tous les fronts. Impossible.

Les luttes des femmes s’inscrivent dans une (r)évolution progressive et se heurtent à la fois à l’obscurantisme religieux, à la force du capitalisme – qui aime à faire penser qu’il œuvre pour le confort et l’émancipation des femmes – ainsi qu’aux sceptiques, aux privilégié-e-s qui résistent et aux faux semblants d’un monde qui grâce à son siècle des Lumières, aux progrès scientifiques et à l’industrialisation des territoires se réclame moderne et revendique fièrement « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Voilà, Fraternité. Droits de l’Homme. Patrimoine. Vous l’entendez, là, l’invisibilisation des femmes ? Vous la sentez venir l’uniformisation du langage vers un neutre parfaitement inexistant dans la langue (binaire) française ? On connaît bien la chanson : ces termes englobent autant le masculin que le féminin mais on ajoute une nuance pas du tout anodine : le masculin l’emporte sur le féminin.

C’est ce qu’on nous a appris à l’école. Tout comme le fait que ce sont les hommes qui ont marqué l’Histoire. Des hommes, blancs, cisgenres, hétérosexuels, bien placés dans l’échelle sociale. Ainsi, la norme est instaurée. Si vous en êtes exclu-e-s, sortez les rames, vous allez galérer à trouver votre place dans la société !

Engagée en faveur des droits civils et politiques des femmes et l’abolition de l’esclavage, Olympe de Gouges s’offusque de ce processus en 1791 et rédige la désormais célèbre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle s’indigne que les femmes aient été écartées de la rédaction de la Constitution et appelle celles-ci à s’unir et faire corps avec la société.

Ainsi, elle pointe l’isolement de la gent féminine et cela rejoint le propos de Mathilde Larrère : à la suite de la Révolution, les femmes constatant qu’elles ne sont ni écoutées, ni entendues, ni prises en compte, vont s’organiser en non mixité. La bande dessinée Histoire(s) de femmes – 150 ans de lutte pour leur liberté et leurs droits, réalisée par Marta Breen et Jenny Jordahl, prend comme point de départ - sur un plan international - le congrès antiesclavagiste qui a lieu en Angleterre en 1840.

Dans la délégation américaine, des femmes sont présentes, embarrassant fortement les hommes qui les autorisent, grands seigneurs, à assister au rassemblement. Cachées derrière un rideau... Scandalisées par cette injustice, plusieurs femmes rédigent elles aussi une déclaration sur l’égalité des sexes sur le modèle de la déclaration d’indépendance américaine, qui fut présentée à la convention abolitionniste de Seneca Falls, état de New York, en 1848.

« Ce rassemblement est considéré comme l’acte fondateur du mouvement féministe », nous indique la BD qui enchaine la page suivante sur la lutte des femmes contre l’esclavage.

FAIRE CORPS AVEC (UNE PARTIE DE) LA SOCIÉTÉ

Elles y ont participé, notamment avec Harriet Tubman, qui s’est libérée de sa condition d’esclave et a aidé de nombreux-euses autres à s’enfuir. À la fin de la guerre civile en 1865, les noirs obtiennent le droit de vote. Les femmes, non. Harriet Tubman prend part à la première association américaine pour le droit de vote des femmes, l’ancienne esclave Sojourner Truth prononce un discours dans lequel elle pointe les inégalités entre les droits des hommes et les femmes de couleur, et pourtant ce que l’on retient et que l’on montre de cette période historique outre-Atlantique mais aussi européenne, notamment en Angleterre avec le mouvement des Suffragettes, est entièrement blanche.

Si antiesclavagisme et antisexisme se sont côtoyés dans cette moitié du XIXe siècle, distinction est ensuite faite entre les femmes non blanches, laissées sur le bas côté, et les femmes blanches. Ces dernières accèdent à l’éducation, réduite certes et principalement destinée à les préparer aux assignations de genre et aux métiers manuels précaires, à la pénibilité incontestablement néfaste.

Elles militent pour l’obtention de droits sociaux et l’accès à la citoyenneté, et cela passe par le droit de s’exprimer et donc par le droit de voter. Faiblement écoutées, voire inconsidérées dans leur demande, elles passent à l’action, se forment pour certaines à l’auto-défense, comme le montre notamment la BD Jujitsuffragettes de Clément Xavier et Lisa Lugrin, et prennent les armes.

Explosions, incendies, manifestations, grève de la faim… les militantes finiront, non sans polémique, par se faire entendre et obtenir gain de cause. Victoire marquante. Les dates diffèrent d’un pays à l’autre : en France, c’est 1944. Pour autant, elles sont loin d’être libres puisqu’elles sont encore sous la tutelle des pères, des maris ou des frères.

Mais les travailleuses, et notamment les ouvrières, prennent petit à petit part au mouvement et œuvrent pour des revalorisations salariales et des conditions décentes de travail. En Bretagne, l’histoire régionale est marquée par les mouvements des Penn Sardin, par exemple. Elles ne seront pas les seules.

CHOISIR OU SUBIR ?

Elles ont fourni l’effort de guerre, démontré leurs capacités à gérer de front travail et gestion du foyer, maintenant elles veulent choisir. Dans la deuxième partie du XXe siècle, c’est la sexualité et la maternité qui sont visées. « Un enfant, si je veux, quand je veux ! »

Le slogan retentit dans les années 70. Les femmes veulent maitriser leur contraception. Depuis 1920, la publicité anticonceptionnelle est interdite, tout comme il est interdit aux médecins de divulguer des informations à ce sujet à l’égard de leurs patientes.

En 1942, le gouvernement de Pétain, définit l’avortement comme un crime à l’encontre de l’Etat. Il est passible de la peine de mort. Ce n’est qu’en 1967 que la loi Neuwirth sur la contraception est adoptée mais il faudra attendre encore 5 ans avant qu’elle ne soit remboursée par la Sécurité sociale, ce qui obligatoirement crée des inégalités entre les femmes.

Tout comme la loi Veil de 1975 autorisant l’IVG d’abord pour 5 ans, puis reconduite définitivement en 1979 – et depuis elle est constamment menacée. Il faudra attendre la loi Roudy de 1988 pour que l’avortement soit remboursé par la Sécurité sociale.

Ce sont là des droits conquis, des droits arrachés. Par des longues luttes acharnées. À la sueur du front. De très nombreuses femmes sont mortes à la suite d’avortements clandestins, d’autres sont mortes condamnées parce qu’elles avaient aidé des consœurs à interrompre leur grossesse, à l’instar de Marie-Louise Giraud, faiseuse d’anges dénoncée par son mari et guillotinée en 1943, incarnée par Isabelle Huppert dans le film Une affaire de femmes, de Claude Chabrol.

Depuis les militantes ne cessent de défendre ce droit, particulièrement menacé aujourd’hui encore et terriblement inégal selon les pays qui décident des conditions dans lesquelles une femme peut y accéder (danger pour la santé ou la vie de la mère, grossesse après un viol, nombre de semaines légales d’aménorrhées…).

Sans parler de la double clause de conscience, spécifiquement inscrite dans la loi d’une part et celle accordée aux médecins d’autre part. Intrinsèque à ce droit, c’est la liberté du corps que les féministes défendent. Le droit de disposer de leur corps comme elles le souhaitent. Le droit de choisir. L’histoire des luttes des femmes ne s’arrête pas là, évidemment.

En parallèle, les combats pour l’émancipation se poursuivent. Pouvoir travailler sans autorisation du mari, posséder un chéquier sans autorisation du mari, obtenir à travail égal un salaire égal… L’autonomie est le maitre mot de cet énorme coup de pied dans la fourmilière.

Le capitalisme l’entend et se fait un plaisir de répondre aux besoins des femmes en leur concevant des appareils électroménagers sur mesure, taillés pour leur confort. Merci Moulinex ! Le leurre est de courte durée mais participe à faire accepter la double journée des femmes, désormais présentées comme des Super Femmes, capables d’entreprendre travail, courses, ménage, éducation des enfants, repas, tout ça en n’oubliant pas de répondre aux injonctions à la beauté parce qu’avec tout ça, il ne s’agirait pas de « se laisser aller »...

Parce que oui, la femme parfaite et unique, est mince, hétéro, cisgenre, blanche, mère accomplie, épouse comblée, travailleuse épanouie et amie fidèle. Ça y est, l’égalité est là, elle est acquise. Celles qui poursuivent le combat sont des hystériques, rabat joie, surement lesbiennes parce que mal baisées. Waw, pause. Interruption des programmes. La réalité proposée est un écran de fumée. Nocive. Réductrice et oppressante.

UN RÉCIT PARTIEL

A force d’être bercé-e-s à l’ambiance Disney et aux rayons bleus pour les garçons et roses pour les filles, on se serait laissé-e-s berner ? Pas tout le monde. Pas tout le temps. Il existe des périodes durant lesquelles les causes féministes mobilisent moins, voire beaucoup moins. Le terme est carrément diabolisé, rejeté.

Cependant, il y a toujours des militantes pour rompre l’ordre patriarcal. Pour dénoncer les travers capitalistes, sexistes et racistes. Pourtant, des années 70, on ne retient qu’un récit partiel. L’avortement est illégal et on se bat pour le rendre légal. En métropole. Parce qu’au même moment, à La Réunion, des milliers d’avortements et de stérilisations sont pratiqué-e-s par des médecins blancs sans le consentement des femmes, stigmatisées en raison de leur couleur de peau comme l’analyse Françoise Vergès dans Le ventre des femmes – Capitalisme, racialisation, féminisme.

Cependant, il y a toujours des militantes pour rompre l’ordre patriarcal. Pour dénoncer les travers capitalistes, sexistes et racistes. Pourtant, des années 70, on ne retient qu’un récit partiel. L’avortement est illégal et on se bat pour le rendre légal. En métropole. Parce qu’au même moment, à La Réunion, des milliers d’avortements et de stérilisations sont pratiqué-e-s par des médecins blancs sans le consentement des femmes, stigmatisées en raison de leur couleur de peau comme l’analyse Françoise Vergès dans Le ventre des femmes – Capitalisme, racialisation, féminisme.

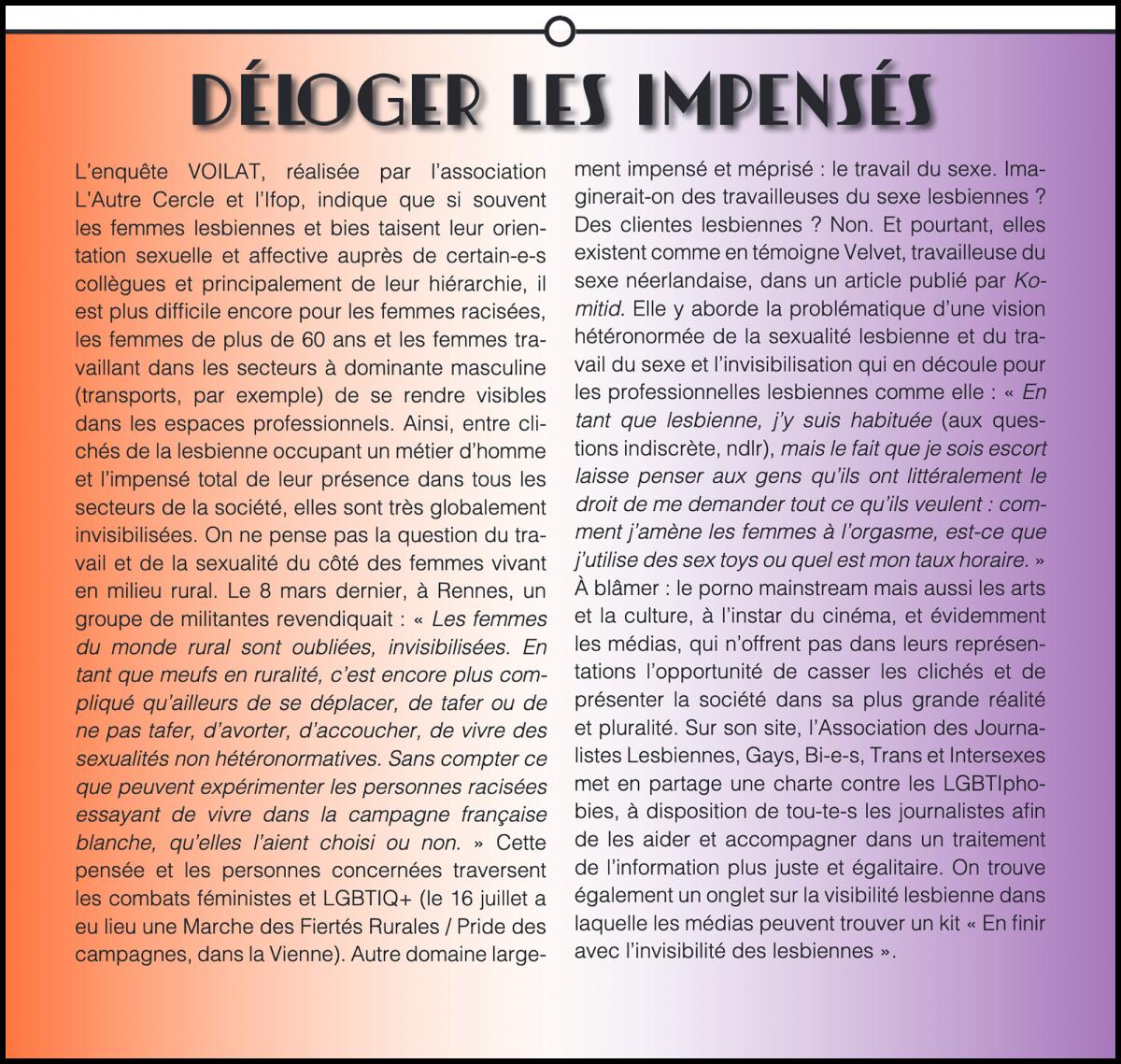

Et puis, on a oublié les réflexions sur l’hétéronormativité. Dans les années 60-70, l’identité lesbienne devient une identité collective, portée politiquement, signale Mathilde Larrère dans Rage against the machisme :

« On leur doit alors une grande partie de la production théorique et pratique. Les lesbiennes ne s’en sont pas moins retrouvées marginalisées, à l’intérieur du mouvement LGBT, qui reproduisait la domination masculine des gays, et à l’intérieur du mouvement féministe, les obligeant à construire des espaces d’autonomie entre les deux. C’est ainsi que nait, en avril 1971, le mouvement des Gouines rouges autour, notamment, de Marie-Jo Bonnet, Christine Delphy et Monique Wittig. Ce sont elles qui ont permis de comprendre à quel point la domination masculine repose sur l’hétérosexualité obligatoire et sur les contraintes qui pèsent sur le corps et la sexualité des femmes. »

On a aussi sans doute oublié que le célèbre procès survenu dans les années 70 à l’issue duquel le viol deviendra enfin un crime, on le doit à la lutte acharnée d’Anne Tonglet et Araceli Castellano pour que les viols qu’elles ont subi près de Marseille ne soient pas correctionnalisés mais bel et bien jugés devant une cour d’assise. Le couple lesbien sera défendu par l’avocate féministe franco-tunisienne Gisèle Halimi.

Les chemins semblent séparés, divisés. Impossibles à réconcilier ? Rien n’est moins sûr. Le renouveau déboule et accrochez-vous, ça va souffler fort. Le mouvement ne ronronne pas, il hurle ! S’il y a parfois incompréhension entre les générations, ce sont bel et bien les combats de nos ainées que l’on poursuit.

Malgré les dissensions et les tentatives pour éteindre le feu, le flambeau est passé. Le féminisme est appelé à se renouveler et à ne plus s’écrire et se retenir au singulier. Cette histoire est plurielle, tout autant que les militantes sont plurielles. Les femmes ne sont pas une masse homogène. Et ça, il va falloir en tenir compte.

Parce que des femmes aiment des femmes, parce que des femmes naissent assignées hommes, parce que des personnes ne se reconnaissent pas dans la binarité du genre, parce que des femmes sont handicapées, parce que des femmes sont non blanches, parce que des femmes sont mutilées à la naissance pour être définies comme femmes, parce que des femmes vivent des oppressions multiples, parce que des femmes sont voilées, parce que des femmes ne veulent pas d’enfant, etc.

Refuser les injonctions. Accepter les paradoxes. Écouter les personnes concernées. S’affranchir des normes. Sortir de la domination. Penser d’autres rapports sociaux. S’approprier son corps. Le revendiquer. Voilà les enjeux des féminismes actuels. Un idéal aujourd’hui accessible pour demain parce que les luttes d’hier ont eu lieu. Mais bien souvent, on les oublie, en partie. Et l’histoire des luttes féministes n’est pas enseignée à l’école. Ne ferait-elle pas partie de l’Histoire ?

S’il y a des féminismes, c’est parce que comme le dit Priscilla Zamord, « il n’y a pas un féminisme qui prend en compte toutes les formes d’oppression. » Vice-présidente en charge des Solidarités, de l’Égalité et de la Politique de la ville au sein de Rennes Métropole et conseillère municipale à la ville de Rennes, elle figurait dans le binôme tête de liste des écologistes lors de la campagne électorale en 2020.

Engagée dans l’économie sociale et solidaire, elle a notamment co-fondé l’association d’insertion par la culture La Distillerie, à Fort-de-France en Martinique, et la ressourcerie La Belle Déchette à Rennes. Priscilla Zamord se présente comme bretonne d’outre mer, militante écologiste, anticapitaliste, antiraciste et féministe.

« C’est important de pouvoir se situer. Ces engagements, nourris par mon expérience personnelle et les vécus des femmes, je les rassemble sous la grande bannière de l’écologie politique. J’ai vécu des discriminations en tant que femme métisse perçue comme noire qui se revendique queer. C’est une identité hybride et je n’ai pas envie de choisir mon identité selon le jour de la semaine, ni ma lettre LGBTI… »

explique-t-elle.

Ses propos rejoignent ceux d’Aurélia Décordé Gonzalez, fondatrice et directrice de déCONSTRUIRE, association rennaise d’éducation populaire travaillant sur l’articulation des rapports de domination raciste et sexiste. Elle ne peut pas choisir le lundi d’être noire, le mardi d’être femme, le mercredi directrice, etc.

Elle est un tout et ne peut scinder son identité en fragments. L’absence d’imbrication des luttes, et plus particulièrement l’absence de prise en compte des oppressions au croisement des questions raciales et du genre, c’est ce qu’elle a non seulement ressenti mais surtout constaté en s’investissant dans des associations féministes puis des associations antiracistes.

Ainsi, poursuit Priscilla Zamord : « Il est nécessaire de déconstruire ces oppressions qui sont liées. Tout est lié ! »

TOUT EST LIÉ

Si des mobilisations et événements militant-e-s ont lieu toute l’année, il y a tout de même deux dates qui s’inscrivent depuis longtemps dans le calendrier : le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. La première provient des luttes ouvrières et suffragistes.

Si des mobilisations et événements militant-e-s ont lieu toute l’année, il y a tout de même deux dates qui s’inscrivent depuis longtemps dans le calendrier : le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. La première provient des luttes ouvrières et suffragistes.

Dans ce contexte, Clara Zetkin propose la création d’une journée internationale des femmes, en 1910 lors de la conférence des femmes socialistes. En 1917, la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg ancre le 8 mars comme la date traditionnelle reconnue officiellement par l’ONU en 1977 et instaurée en France en 1982. La seconde provient de l’assassinat - commandité par le dictateur Rafael Trujillo – des militantes politiques dominicaines Patria, Minerva et Maria Teresa Mirabal, le 25 novembre 1960.

Ainsi, la République Dominicaine propose en leur honneur une journée de lutte contre les violences faites aux femmes. En décembre 1999, l’assemblée générale de l’ONU reconnaît officiellement cette date comme la Journée internationale pour l’élimination des violences contre les femmes.

Elles sont emblématiques ces dates et marquent désormais les nombreuses luttes contre les violences sexistes et sexuelles à l’égard des personnes sexisées. Une évolution qui prône l’inclusion des personnes trans, intersexes et non binaires dans le combat global. En quelques décennies, les manifestations organisées par les associations et structures militantes ont vu les rangs se grossir. Drastiquement même ces dernières années.

C’est l’ère des mouvements #MeToo avec en France, la naissance du collectif Nous Toutes et l’appel à la politisation et l’inclusion - lors de la marche du 24 novembre 2018 - de plusieurs autres regroupés sous l’intitulé Nous Aussi, soulignant le caractère collectif de l’oppression patriarcale.

L’IMPACT DE METOO

#MeToo, c’est une explosion. Une déferlante. Les réseaux sociaux éclatent magistralement les murs invisibles qui empêchent les femmes du monde entier de démontrer que certains de leurs vécus sont communs. Là où avant, on pouvait se réfugier derrière une parole isolée et la stigmatiser, on est désormais obligé-e-s de reconnaître l’existence d’une problématique globale. 2017 marque un tournant vertigineux dans la grande histoire des féminismes.

A moins qu’on ait encore négligé une partie de cette histoire… ? Il suffit de taper « mouvement metoo » sur un moteur de recherche pour découvrir qu’il a été lancé 10 ans auparavant. Par Tarana Burke. Travailleuse sociale afro-américaine, elle se définit comme survivante d’une agression sexuelle et crée en 2007 le « Me Too Movement » en soutien aux victimes d’agressions sexuelles dans les quartiers défavorisés.

L’actrice Alyssa Milano, le 15 octobre 2017, soit quelques jours après les révélations édifiantes visant le producteur Harvey Weinstein – condamné en mars 2020 à 23 ans de réclusion pour viols et agressions sexuelles – écrit sur Twitter : « Si vous avez été harcelé-e-s ou agressé-e-s sexuellement, écrivez « me too » en réponse à ce tweet. » Un cataclysme planétaire s’en suit, inondant les réseaux sociaux et l’actualité médiatique.

Des millions de messages, en moins de 24h, témoignent du caractère systémique et genré des violences sexuelles. Le lendemain, Alyssa Milano tweete à nouveau : elle vient de découvrir un précédent mouvement #MeToo et partage alors le combat de Tarana Burke. Pourtant, on retiendra que c’est l’actrice qui en est à l’initiative. Nouvelle invisibilisation des femmes racisées.

Le mouvement poursuit sa route et essuie de nombreuses polémiques. En France, le lancement du #BalanceTonPorc par la journaliste Sandra Muller crée un débat virulent et touche un enjeu central : on tolère que les femmes témoignent des faits subis mais on s’insurge si elles dénoncent publiquement et nommément leurs agresseurs.

Rage et panique se lisent dans les discours de celleux qui argumentent « que cela nuirait à la vie de ceux qui sont visés » par des accusations systématiquement prônées comme mensongères. Servant simplement à assouvir une vengeance personnelle. Un discours que l’on retrouve du côté des forces de l’ordre quand une personne sexisée tente de porter plainte.

Si le hashtag MeToo est davantage usité, car beaucoup plus politiquement correct et sans lien avec les animaux et donc une quelconque volonté spéciste (oui, critique est faite aussi sur cet aspect), les militantes font front. Elles ne lâcheront pas, elles ne lâcheront rien.

On brandit la présomption d’innocence à chaque fois qu’un homme – de pouvoir – est visé ? Elles brandissent la présomption de sincérité des victimes. Elles hurlent leurs colères et combattent d’une main le mythe de la virilité et de l’autre le mythe du prédateur. La masculinité toxique et hégémonique doit être déconstruite en parallèle des réflexions sur la féminité unique, instituées par le patriarcat et le capitalisme.

On brandit la présomption d’innocence à chaque fois qu’un homme – de pouvoir – est visé ? Elles brandissent la présomption de sincérité des victimes. Elles hurlent leurs colères et combattent d’une main le mythe de la virilité et de l’autre le mythe du prédateur. La masculinité toxique et hégémonique doit être déconstruite en parallèle des réflexions sur la féminité unique, instituées par le patriarcat et le capitalisme.

Rien de vraiment nouveau dans les rangs militants. C’est du côté de l’opinion publique que les choses commencent à bouger. Doucement. Très doucement. Et pourtant, il s’agit là de la grande cause du quinquennat ! Emmanuel Macron s’engage pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

De la réduction du ministère des Droits des Femmes, transformé en secrétariat d’État, à la nomination de Gérald Darmanin comme ministre de l’Intérieur, alors qu’il est accusé et visé par une enquête judiciaire pour viols et harcèlement sexuel, en passant par la volonté de mettre en concurrence le 3919, service dédié à l’aide et l’écoute des victimes de violences sexistes, il ne cesse de prouver ses engagements en la matière…

DÉCONSTRUCTION DES MYTHES ET DU LANGAGE

Heureusement, des actions concrètes sont mises en place et elles sont nombreuses sur le territoire. Fruits d’une course de fond entamée avant le coup d’accélérateur MeToo. Harcèlement de rue, extension de la PMA pour tou-te-s, taxe rose, question de la parité (et du sexisme) en politique, lutte contre les violences…

À chaque fois, les militantes procèdent à un travail de pédagogie, souvent fixé à tort par la population comme une injonction, tentant d’expliquer les causes profondes de ces conséquences. Soit une société patriarcale dans laquelle on grandit tou-te-s en s’imprégnant des stéréotypes et assignations de genre, produits de constructions sociales qui perdurent au fil des générations. On essentialise le féminin et le masculin.

Le premier se rapportant à tout ce qui attrait aux soins, à la douceur et la maternité. Le second à tout ce qui est en lien avec la force, le courage, la réflexion, la stratégie… Bref tout le reste, en somme, excepté le domaine du sensible. En parallèle, travail est fait sur le langage comme vecteur des inégalités : il y a certes la question de la neutralité, et par là même de l’invisibilisation de toutes les personnes qui se genrent au féminin, mais aussi des images véhiculées quand la presse parle de « drames passionnels » ou de « femmes battues ».

Ces images, on les intègre. On réduit les assassinats de centaines de femmes par an en France à une dispute qui aurait mal tourné. On réduit les milliers de femmes par an qui subissent coups et blessures certes mais aussi insultes, crachats, pressions économiques, affectives, intimidations, menaces, agressions sexuelles et/ou viols de la part de leur partenaire.

On répand l’idée que l’espace public, principalement de nuit, est dangereux pour les femmes qui ne devraient pas rentrer seules chez elles car là, tapis dans l’ombre d’une ruelle mal éclairée ou d’un parking délabré, attend un prédateur. Alors que dans plus de 80% d’agressions sexuelles et viols, les victimes connaissent leur agresseur. On exclut les personnes trans du sujet du cycle utérin lorsqu’on le relie uniquement aux femmes et non aux personnes sexisées.

Les militantes œuvrent donc pour l’emploi de termes précis : menstruations ou règles, protections périodiques plutôt qu’hygiéniques, vulve, vagin, clitoris, féminicides, violences conjugales, harcèlement sexuel, agressions sexuelles, viols plutôt que rapports non désirés, consentement.

Dans les manifestations féministes, on remplace petit à petit certains passages de « L’hymne des femmes » des années 70 - « Nous sommes le continent noir » et « Levons-nous femmes esclaves » - jusqu’à ne plus le chanter du tout. À la place, on préférera entonner en chœur « Nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes et radicales et en colère ! » et danser sur « Un violador en tu camino » du collectif féministe chilien Las Tesis.

On nomme les actes et on nomme les agresseurs présumés ou reconnus coupables. Gérald Darmanin, Luc Besson, Roman Polanski, Gérard Depardieu, Patrick Poivre d’Arvor, Alain Duhamel, Georges Tron, Richard Berry, François Asselineau, Denis Baupin, Dominique Strauss-Kahn, Dominique Boutonnat, Christophe Ruggia, David Hamilton, Gabriel Matzneff et bien d’autres sont visés par des accusations de harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles, de viols, d’abus de pouvoir et d’autorité, sur des enfants et/ou sur des adultes.

Ils ont en commun d’être des hommes blancs, de pouvoir, bénéficiant majoritairement d’une impunité totale. On est là bien loin de l’image stéréotypée du prédateur qui dans le mythe décrit l’agresseur type comme étant racisé, pauvre, migrant, peu éduqué, à la dérive, livré à ses pulsions bestiales…

Au gratin, en revanche, on trouvera des excuses et on retournera la culpabilité directement sur la victime. On pourra toujours prétendre à la vénalité de la femme vengeresse ou inventer des formules toutes faites, comme (au hasard) : « Séparer l’homme de l’artiste ». Une bien belle phrase qui nous fait perdre du temps de cerveau pendant que ces Messieurs profitent de leur liberté…

Petit à petit, le mur s’effrite et on déconstruit progressivement les profils type des agresseurs mais aussi des victimes. La mauvaise victime, celle qui avait peut-être bu ou pris de la drogue, celle qui était en mini jupe, celle qui a dragué le mec, a accepté d’aller chez lui puis a dit non, celle qui ne se souvient plus précisément des faits, celle qui poursuit sa vie sans traumatisme apparent, celle qui ne s’est pas débattue face à l’agresseur, celle qui vient porter plainte dix ans plus tard, celle qui ne pleure pas durant sa déposition.

La bonne victime, celle qui a subi un viol dans le parking ou la ruelle sombres, a identifié son agresseur, établi malgré les pleurs en continu une plainte aux forces de l’ordre qui n’ont qu’à cueillir le pauvre mec qui avec un peu de chance est déjà fiché, celle qui ensuite n’arrivera plus à trouver goût à la vie.

Celle qui est blanche, celle qui est cisgenre, celle qui est hétérosexuelle. Celle qui est valide. Alors que selon Mémoire Traumatique et Victimologie, les enfants en situation de handicap ont près de 3 fois plus de risques d’être victimes de violences sexuelles que les enfants dans leur ensemble et que selon l’Agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne, 35% des femmes handicapées subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire, contre 19% des femmes dites valides.

LES HANDIFÉMINISTES DÉBOULONNENT LE VALIDISME

Pourtant, lors de la première marche organisée par Nous Toutes, Céline Extenso scrute les images de la manifestation : la question du handicap et du genre échappe aux revendications. Nous sommes en 2019, l’actrice Adèle Haenel brise le tabou des violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma.

Elle témoigne de son vécu dans Médiapart et accuse le réalisateur Christophe Ruggia d’attouchements et de harcèlement sexuel. Elle était alors âgée de 12 à 15 ans. Elle fait état de la honte qu’elle a ressenti, puis de la colère qui s’est installée, jusqu’à ce qu’elle rompe le silence comme un acte viscéral.

Elle témoigne de son vécu dans Médiapart et accuse le réalisateur Christophe Ruggia d’attouchements et de harcèlement sexuel. Elle était alors âgée de 12 à 15 ans. Elle fait état de la honte qu’elle a ressenti, puis de la colère qui s’est installée, jusqu’à ce qu’elle rompe le silence comme un acte viscéral.

Si #MeToo peinait au démarrage en France, Adèle Haenel vient de l’ancrer dans l’hexagone et d’ouvrir la voie, grâce à sa voix, à de nombreuses autres femmes qui vont à leur tour dénoncer les violences subies et les agresseurs l’année suivante, à l’instar de la patineuse Sarah Abitol qui un an plus tard sort du silence quant aux violences commises par son entraineur Gilles Beyer, accusé également par Hélène Godard, ou encore de l’actrice Nadège Beausson-Diagne, violée à plusieurs reprises à l’âge de 9 ans par un ami de la famille.

À l’époque, en 2019, les propos d’Adèle Haenel secouent les mentalités et quelques semaines plus tard, le 23 novembre, elles sont des dizaines de milliers à envahir et occuper l’espace public dans une manifestation historique. Toutefois, Céline Extenso constate la sous représentation des femmes handicapées dans la rue, sur les pancartes ou dans les slogans, comme dans la presse.

« C’est un énorme problème puisqu’au contraire, les femmes handicapées sont beaucoup plus victimes de violences que les valides, mais notre absence connaît sans doute plusieurs raisons. Il y a d’abord les freins concrets à la présence des personnes handicapées dans les milieux militants (ce manque d’inclusivité n’est évidemment pas spécifique au féminisme). Le manque d’accessibilité physique des rassemblements, les entraves communicationnelles, la fatigue chronique et le manque de disponibilité générale consécutifs à nos handicaps compliquent énormément notre activité militante. », analyse-t-elle.

Elle poursuit : « En France, le discours sur le handicap a historiquement été capté par les grosses associations gestionnaires. Elles sont principalement portées par des personnes valides et véhiculent donc de lourds relents validistes, empreints de médicalisation et d’institutionnalisation dans des établissements spécialisés. Après un mouvement handi radical mais trop éphémère dans les années 70 (le Comité de Lutte des Handicapés, auteur entre autres du journal Les handicapés méchants) une voix militante a peiné à se faire entendre. Timidement d’abord dans les années 2000, mais principalement depuis environ 5 ans. Il est évident que l’avènement des réseaux sociaux a été un formidable outil facilitateur pour nous rassembler malgré nos handicaps et leurs contraintes ! »

Et c’est justement sur Twitter qu’elle lance un appel pour rassembler les motivées et ensemble déboulonner le validisme. Un an plus tard, né le collectif handiféministe Les Dévalideuses, reconnu depuis mars 2021 association officielle. Le but : donner de la visibilité aux femmes handicapées dans le féminisme.

« Je suis tétraplégique, myopathe, mais nous tenons à la diversité de notre collectif. Les Dévalideuses vivent tous types de handicap, physiques, sensoriels, cognitifs, psys, maladies chroniques, visibles ou invisibles, de naissance ou acquis sur le tard… Chacun implique une expérience différente, parfois très différente, mais nous faisons front contre un ennemi commun : le validisme. »

explique Céline Extenso.

Le validisme, comme elle nous l’explique précisément, c’est l’oppression que subissent spécifiquement les personnes handicapées et qui repose sur l’idée que leur vie vaut moins que celle des personnes valides, parce que l’on se figure qu’elles possèdent moins de capacités.

« Le validisme peut pendre la forme d’un rejet franc, mais peut aussi se cacher sous la forme d’un « validisme gentil », entre pitié, héroïsation et infantilisation, qui fait malheureusement tout autant de dégâts. La psychophobie ou la grossophobie sont des formes de validisme. », précise-t-elle.

Dans un communiqué récent, les Dévalideuses soulignent que leur objectif est triple : informer le grand public autour du validisme pour lui faire comprendre de quoi il s’agit mais aussi quels sont les vécus des femmes handicapées, bousculer les institutions pour créer un impact politique concret et durable sur la société et aussi visibiliser les femmes handicapées, valoriser l’histoire de la communauté handie et revendiquer la fierté de cette identité.

Entre féminisme et anti-validisme, les points communs sont clairs et nombreux : « décrédibilisation, infantilisation (le validsplaining vaut bien le mansplaining), contrôle de nos corps, de nos sexualités, injonction ou au contraire pour nous interdiction de procréer, difficulté d’accéder à une indépendance financière, violences sexistes et sexuelles exacerbées pour les femmes handicapées… On se rejoint sur un besoin d’émancipation, d’autonomie, d’auto-détermination, contre une classe qui voudrait nous contrôler. »

Mais aussi dans le syndrome de l’imposteur, note-t-elle plus tard. Construire des ponts avec d’autres luttes, cela apparaît évident : il faut croiser les thématiques du handicap avec le féminisme mais aussi les questions de « racisme, des LGBTIphobies, de la grossophobie, putophobie ou encore du capitalisme. »

Ce dernier évaluant « les êtres selon leur utilité, leur capacité à produire de la richesse, dans une course toujours plus standardisée, où nos spécificités et nos lenteurs ne trouvent pas leur place. Et sur l’autre versant du capitalisme, puisqu’on n’est pas jugés assez rentables, nous ne sommes même pas considérés comme des consommateurs à part entière. »

Il est urgent de questionner la place des personnes handicapées dans la société tout comme la place des femmes handicapées au sein des luttes féministes. « Ne reléguez plus le validisme en fin de liste… dans le meilleur des cas. », signale Céline Extenso qui appelle les milieux militants à être des alliés « à la hauteur ».

Elle établit deux façons complémentaires de les aider sur le terrain. D’une part, en rendant les lieux de rendez-vous accessibles aux personnes en fauteuil mais en réfléchissant également à des dispositifs pour les personnes ayant des difficultés de communication, de compréhension, de fatigue ou de douleurs diverses.

Et d’autre part, en allant à leur rencontre quand cela ne leur est pas possible de se mobiliser physiquement, en amplifiant leurs voix et leurs actions, comme cela a par exemple été le cas à plusieurs reprises dans les manifestations 25 novembre et 8 mars à Rennes, où leurs témoignages ont pu être enregistrés à distance et diffusés lors de la mobilisation.

« Oui, c’est exigeant, bien sûr ça demande pas mal d’anticipation et de réflexion, mais il est impensable qu’un mouvement se dise inclusif sans penser systématiquement à tout ça, en amont de ses événements publics ou même réunions internes.»

affirme-t-elle.

RENDRE VISIBLES LES COMBATS

La militante handiféministe le dit : la lutte contre le validisme devient de plus en plus connue dans les milieux militants mais est encore loin d’être bien ancrée dans les mentalités : « Nous n’avons plus le temps d’attendre qu’on nous fasse une place. Les réseaux sociaux nous permettent une meilleure inclusion, mais en même temps, les militants handis sont régulièrement critiqués : militer en ligne serait tout juste du spectacle, pas du « vrai activisme ». »

Et pourtant, aujourd’hui, les réseaux sociaux détiennent un pouvoir faramineux. Aussi dangereux qu’utiles, ils permettent la prise de parole de toutes les personnes n’ayant pas accès aux médias et peuvent transformer cette expression individuelle en mouvement collectif. Ils donnent à voir et à entendre et permettent également de bouleverser les représentations.

De montrer une population bien plus variée et plurielle que celle que l’on réduit trop souvent dans les médias mais aussi les arts et la culture à un noyau d’élite de gens extraordinaires érigés en modèles pas tellement accessibles au commun des mortel-le-s. Non ou trop peu représentatifs de ce qui se joue là, au quotidien, dans les foyers, les entreprises, l’environnement, en somme dans les vies de celles et ceux qui vivent la réalité et avec elle, les inégalités et discriminations.

« Il y a encore beaucoup de travail pour faire comprendre la nécessité de rendre visibles et légitimes les spécificités des un-e-s et des autres. Il y a des spécificités de la part des minorités qui subissent des discriminations et il y a des mécanismes globaux : on connaît les mécanismes de la stigmatisation, de la marginalisation, des stéréotypes, de l’invisibilisation… Mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le pot commun. On ne vit pas tous et toutes la même chose et le combat est spécifique en fonction de sa situation. », analyse la sociologue des médias, Marie-France Malonga.

Les femmes noires ne vivent pas toutes les mêmes sexisme et racisme, en fonction de la carnation de leur peau mais aussi en fonction de leur orientation sexuelle, identité de genre, handicap, tout comme les femmes blanches ne vivent pas le même sexisme entre elles et avec les femmes racisées.

Une femme noire à la peau foncée ne vit pas le même racisme et sexisme qu’une femme perçue comme asiatique. Une femme perçue comme arabe ne vit pas le même racisme et sexisme qu’une femme voilée perçue comme arabe. Le podcast Kiffe ta race, produit et animé par Rokhaya Diallo et Grace Ly en fait état à travers des discussions, questionnements et analyses basé-e-s sur une approche et une histoire intersectionnelles.

« C’est très très long de changer les représentations médiatiques. C’est plus simple de changer le quantitatif que le qualitatif. », nous dit Marie-France Malonga. Elle a fait sa thèse en Science de l’information et de la communication sur les liens entre public et télévision à travers la question de la place des minorités ethniques – et particulièrement noires – à l’antenne.

Avant cela, lors de son master, elle a été à l’initiative et a dirigé l’étude historique qui a ouvert le Baromètre de la diversité au sein du Conseil Supérieur Audivisuel. Plus de 800 programmes analysés, soit plus de 250 heures de visionnage des propositions diffusées sur TF1, France 2, France 3, Canal + et M6 durant une semaine du mois d’octobre 1999. Elle constate, sans surprise, une sous représentation nette des populations non blanches.

« Elles sont peu représentées aux postes de premier plan. Ça ne voulait pas dire qu’elles n’existaient pas mais elles étaient marginalisées, invisibilisées. Parmi les minorités, les plus représentées étaient les populations noires, surtout du fait des productions américaines, dans la fiction notamment. On voyait très peu de magrébins, d’arabes, encore moins d’asiatiques ! »

souligne-t-elle.

Même si elle ne plait pas à tout le monde, cette étude, que certains journalistes vont qualifier de profilage raciste, crée une première prise de conscience de la part des chaines publiques mais aussi privées qui commencent alors à modifier leurs cahiers des charges. En 2009, l’étude est systématisée, elle devient un Baromètre de la diversité, aux critères élargis prenant désormais en compte les catégories socioprofessionnelles, le handicap, le sexe, l’âge, l’origine perçue ou encore les territoires (ruraux, urbains, banlieues, etc.).

En janvier 2020, le CSA a lancé l’Observatoire de l’égalité, de l’éducation et de la cohésion sociale en adéquation avec sa volonté de s’intéresser aux questions intersectionnelles, qui jusque là n’étaient pas mesurées. « Ce sont dans les intentions d’amélioration de l’institution mais c’est encore très confidentiel. », précise Marie-France Malonga.

Lier féminisme et questions raciales, c’est une évidence pour la professionnelle : « Les médias ont un rôle à jouer pour sortir les femmes et les minorités de l’essentialisation. C’est très long et complexe de lutter contre les visions stéréotypées dans les médias. Parce qu’il n’y a pas toujours la conscience de ce qu’est un stéréotype. On reproduit certaines choses inconsciemment. Il y a des avancées de la part de l’institution mais ça reste très compliqué. Avec la représentation des femmes issues des minorités non blanches, on est dans une impasse car il n’y a pas de statistiques ethniques. Pas d’outils pour lutter contre les stéréotypes diffusés. »

Et pour que les minorités elles-mêmes puissent proposer des solutions, encore faut-il qu’elles puissent s’exprimer ! Dans des mouvements collectifs, ajoute Marie-France Malonga. Dans le milieu du petit écran, les années 90 et 2000 marquent une époque durant laquelle émerge la parole individuelle des anonymes qui peuvent témoigner dans des émissions type « Ça se discute », « Vie privée vie publique » ou encore « C’est mon choix ».

On entre dans l’intimité des gens et à travers la télévision, cette intimité entre dans les foyers des français-es. Avec l’émergence des réseaux sociaux, cette parole est amplifiée et facilitée dans le processus collectif, la rendant légitime et visible partout dans le monde.

« C’est très intéressant je trouve ce qui se passe dans cette façon de se mobiliser collectivement. Ça va en parallèle avec le mouvement MeToo. On décrie les réseaux sociaux, avec ses dérives de haine en ligne et de déshumanisation de la société, mais en terme de visibilité donnée aux personnes qui n’arrivent pas à avoir des représentations médiatiques, c’est très important. Ils rendent la mobilisation plus grande, plus rapide et connectent des individus qui peuvent se regrouper et se rendre visibles.

« C’est très intéressant je trouve ce qui se passe dans cette façon de se mobiliser collectivement. Ça va en parallèle avec le mouvement MeToo. On décrie les réseaux sociaux, avec ses dérives de haine en ligne et de déshumanisation de la société, mais en terme de visibilité donnée aux personnes qui n’arrivent pas à avoir des représentations médiatiques, c’est très important. Ils rendent la mobilisation plus grande, plus rapide et connectent des individus qui peuvent se regrouper et se rendre visibles.

On voit aussi émerger des médias alternatifs qui apportent un éclairage particulier sur ces questions d’égalité. Ils cohabitent avec les médias mainstream, ce qui ne veut pas dire que les médias mainstream doivent se dédouaner de ces thématiques. Les deux peuvent cohabiter, ce n’est pas contradictoire. Il y a de la place pour tout le monde et ce qui est important c’est de montrer un autre type de paroles ! », s’enthousiasme la sociologue.

UNE SOCIÉTÉ À DEUX, TROIS, QUATRE VITESSES…

Cantonnées à leur rôle reproducteur et sexuel, les femmes sont rarement présentées comme des expertes. Quand les femmes sont racisées, la société ajoutent sur elles des stéréotypes liées à leur couleur de peau, leurs origines réelles ou supposées et leur sexe.

Les clichés peuvent changer également selon l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le handicap, la classe sociale. Nombreuses sont les voix qui s’élèvent pour dénoncer ces oppressions et leurs spécificités. En 2018, par exemple, paraît Noire n’est pas mon métier, un ouvrage collectif initié par l’actrice Aïssa Maïga. Seize professionnelles du cinéma témoignent et analysent les vécus communs et conjoints du sexisme et du racisme.

Ensemble, elles dénoncent le manque de personnes noires dans les films et la représentation stéréotypée qui s’en dégage les rares fois où elles apparaissent à l’écran. Mamas africaines, prostituées ou mères célibataires dépassées, les rôles ne proposent pas de choix, n’offrent pas une palette réaliste, ne cassent pas les stéréotypes, au contraire, ils les renforcent.

« Il y a eu une visibilité assez grande autour de ce livre et de ces artistes qui ont pu exprimer le problème de la représentation des femmes noires. Il y a eu beaucoup de retombées médiatiques, ça a eu un impact mondial (elles marquent les esprits également lors de la montée collective des marches du festival de Cannes, la même année, ndlr) ! Mais quand on voit les réactions face au discours d’Aïssa Maïga à la cérémonie des César, on voit bien que le problème n’est pas réglé du tout. », commente Marie-France Malonga.

Nous sommes le 28 février 2020 et la question des droits des femmes est au centre de la cérémonie à l’issue de laquelle Roman Polanski se verra décerner le prix du meilleur réalisateur et Adèle Haenel, criant « La honte », partira avec Céline Sciamma... Avant cela, dans la salle Pleyel, tout le monde se marre à chaque vanne de Florence Foresti, et tout à coup, tout le monde regarde ses pieds.

Ambiance pesante. Aïssa Maïga est en train de prononcer son discours. Face à la grande famille du cinéma, elle n’hésite pas à partager un geste qu’elle exécute depuis deux décennies : « Compter lors des réunions du métier. » Et c’est sur les doigts d’une main généralement qu’elle compte le nombre de personnes non blanches présentes. Les mots sont puissants et ce soir-là, comme à de nombreuses reprises, l’actrice sait s’en servir pour briser le silence et les tabous.

« On a survécu au whitewashing, au blackface, aux tonnes de rôles de dealers, de femmes de ménages à l’accent bwana, on a survécu aux rôles de terroristes, à tous les rôles de filles hypersexualisées… Et en fait, on voudrait vous dire, on ne va pas laisser le cinéma français tranquille. (…) On est une famille, on se dit tout non ? Vous tous qui n’êtes pas impactés par les questions liées à l’invisibilité, aux stéréotypes ou à la question de la couleur de peau… la bonne nouvelle, c’est que ça ne va pas se faire sans vous. Pensez inclusion. Ce qui se joue dans le cinéma français ne concerne pas que notre milieu hyper privilégié, cela concerne toute la société, n’est-ce pas monsieur qui est sur votre téléphone portable là ? », clame-t-elle.

Un discours d’une telle force, c’est intense et hypnotisant. Galvanisant en même temps. Ce n’est pas une autre parole qui doit être portée, diffusée, entendue. Ce sont toutes les paroles reléguées à la marge - parce que comme elles viennent chatouiller nos privilèges de personnes blanches, cisgenres, hétérosexuelles, valides, elles dérangent - qu’il faut écouter et prendre en compte. Véritablement.

Égaliser la réception des paroles. Pas simplement s’en servir de levier à l’occasion avant de les replacer dans les oubliettes de l’Histoire.

« On ne laissera rien passer ! Fini d’aller au casse-pipe pour être récupérées ! On ne peut pas être juste des défricheuses puis ensuite être mises sur le côté. C’est de la marge que viennent de nombreuses avancées politiques. C’est vrai avec les personnes racisées comme avec le mouvement queer. C’est le même mécanisme. Le mouvement a été récupéré, vidé de son sens avec des étapes ultra violentes de rejet total ! »

s’indigne l’élue écologiste Priscilla Zamord.

RECONQUÉRIR LA PRISE DE PAROLE

En mars 2019, Arrêt sur images analyse l’opposition féministes universalistes contre féministes intersectionnelles dans un article qui révèle que les premières se sentent lésées dans les médias là où les deuxièmes y sont en vérité moins invitées. Le média amène la preuve scientifique par un comptage, processus qui encore une fois permet de mieux rendre compte de la réalité et de prendre conscience que certaines voix sont souvent laissées en marge du débat public.

Nadiya Lazzouni est journaliste, productrice et fondatrice de Speak up channel, média sur YouTube dans lequel elle pense, crée et développe des contenus et des concepts d’émission comme actuellement « The Nadiya Lazzouni Show » ou prochainement « Droit de cité ».

L’objectif : reconquérir la prise de parole. Elle prend la parole mais aussi, elle la donne. À celles et ceux qui trop souvent sont invisibilisé-e-s. Juriste de formation en droit des affaires, elle a par la suite repris ses études pour travailler dans des ONG en sciences politiques.

L’objectif : reconquérir la prise de parole. Elle prend la parole mais aussi, elle la donne. À celles et ceux qui trop souvent sont invisibilisé-e-s. Juriste de formation en droit des affaires, elle a par la suite repris ses études pour travailler dans des ONG en sciences politiques.

« Entre temps, j’ai porté le hijab, ce qui réduit le champ des possibles… En 2012, j’ai 27 ans quand je décide de le porter. C’est l’aboutissement pour moi d’un cheminement et d’une réflexion spirituelle. Je mène mes choix et j’essaye d’aller au bout. Pas question de renoncer à une de mes identités ! Ce n’est pas le voile qui m’a fermé les portes mais les racistes. J’ai galéré à trouver un job. », explique-t-elle.

Elle a des spécificités et pour ces spécificités, elle est discriminée. C’est pour cela que des années plus tard, elle crée son propre média. Même combat pour Priscilla Zamord : « Au fil de l’eau, j’ai trouvé des leviers pour m’émanciper. Très jeune, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué au niveau de l’emploi. Comme je suis une machine à projets, j’ai décidé de créer mes activités. »

Enfant, la normande Nadiya Lazzouni réalise qu’au travers de la télévision, elle n’existe pas. Elle n’est pas représentée en tant que française musulmane racisée. Ce qui lui donne le sentiment d’être exclue de la société.

« Pour une ado, c’est hyper compliqué pour construire un être apaisé. Pour être apaisé-e, on a besoin de reconnaissance. Et cette société, elle ne nous montre pas de manière reluisante. Je me suis lancée le défi de reconquérir cet espace dont on est absents sans s’enfermer dans un ghetto intellectuel visant à dire que quand on est musulmanes, on doit parler de ça et pas d’autre chose. Dans « The Nadiya Lazzouni Show », les questions sont beaucoup plus inclusives. Pour inviter tout le monde à s’intéresser aux expertes et aux experts. »

Elle place au cœur de sa pratique journalistique bienveillance, reconnaissance et représentations plurielles :

« C’est important de pouvoir s’identifier physiquement à une femme musulmane, voilée, qui porte un message bienveillant et inclusif. Ça casse l’image de la femme soumise, aliénée, analphabète que l’on fait porter à la femme musulmane. Alors notre présence dérange mais elle a le mérite de déconstruire les idées reçues. On peut alors se rendre compte que les musulmans que l’on dit séparatistes ne s’inscrivent pas dans un mouvement communautariste. C’est un leurre, un mensonge. »

La journaliste dénonce l’hypocrisie d’une société qui prône la singularité des êtres et qui cultive l’idée qu’il est important de se distinguer mais qui ne tolère pas que la masse soit polymorphe. Marie-France Malonga approuve :

« Il y a une forme de diabolisation des mouvements des minorités. On a peur d’individus qui ont des petites armes, beaucoup plus infimes que les armes des dominants. On accuse les minorités de diviser le corps social alors que non. Elles n’ont pas de volonté d’exclusion mais au contraire, elles ont une volonté d’inclusion. Il faut s’organiser, se rassembler, nommer. Comment faire du féminisme si on ne parle pas des femmes ? »

Entre temps, le projet de loi « Séparatisme » se durcit – parce qu’apparemment, c’est toujours possible de faire pire - au Sénat début avril.

Au cœur du texte, l’interdiction du port du voile pour les accompagnatrices de sortie scolaire et les mineures dans l’espace public, ainsi que la volonté de dissoudre les associations « qui interdisent à une personne ou un groupe de personnes à raison de leur couleur, leur origine ou leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée de participer à une réunion. »

Les réunions en non mixité rassemblant uniquement des hommes sont donc à l’abri. Pareil pour les réunions en non mixité rassemblant uniquement les femmes.

« Au lieu de s’offusquer sur les réunions non mixtes, on devrait s’offusquer de l’absence de diversité et de mélange sur l’ensemble des sphères de la société depuis très longtemps ! Ce serait beaucoup plus intéressant. Même chose avec « la discrimination positive » (je n’aime pas ce terme, je préfère parler d’action positive ou volontariste). On s’en offusque alors que la discrimination négative, non, là, tout va bien ! C’est un déni face à la question des inégalités que vivent certaines citoyennes et certains citoyens de notre société ! », réagit la sociologue des médias.

Ainsi, on nie les spécificités de certains groupes à qui on confisque la parole. Le parallèle est établi avec le féminisme universaliste brandi en France et qui prône une voix universelle – et par là unique - de l’émancipation des femmes à travers le monde entier.

« On ne se reconnaît pas dans ce féminisme, qui est un féminisme occidental et ethnocentré. Il est important de redéfinir le féminisme et établir un rapport égalitaire entre toutes les femmes. Parce que là, la lutte est commune tant qu’on remet en question l’ordre établi du patriarcat mais quand on remet en question les privilèges des personnes blanches, là, on assiste à la reproduction des travers qu’on reproche au système. »

analyse Nadiya Lazzouni.

Elle l’exprime clairement : aujourd’hui, la parole se libère et des réseaux sociaux émergent des voix singulières et différentes. Nait aussi la solidarité entre les féminismes minoritaires : LGBTI, afroféministes, féministes musulmanes, féministes décoloniales. « Pour s’organiser vers un féminisme plus inclusif et bienveillant. », précise-t-elle.

Elle poursuit : « On devient de plus en plus des sujets, on nous invite un peu plus qu’avant, on nous permet d’amener de la nuance. Et c’est important que l’on soit représenté-e-s car la France du quotidien n’a rien à voir avec l’image qu’on nous donne à voir. On est beaucoup à vouloir créer une société plus inclusive mais la télévision a un pouvoir sacré, elle s’impose chez nous. »

Les médias sont pour elle des lieux privilégiés pour changer les mentalités. Elle croit en l’impact de la visibilisation des minorités dans les lieux de reconnaissance. Et elle a raison d’y croire. Le 18 septembre 2020, la ville de Caen a inauguré la rue Nadiya Lazzouni : « Une reconnaissance personnelle et familiale ! Une première en France ! Je ne peux que rester positive ! »

REDONNER DU POUVOIR

Partir du vécu. En juin 2019, le site Reporterre publie un entretient avec Fatima Ouassak. Elle est politologue, co-fondatrice de Front de mères, premier syndicat de parents d’élèves des quartiers populaires, présidente du réseau Classe/Genre/Race et autrice du livre La puissance des mères.

Partir du vécu. En juin 2019, le site Reporterre publie un entretient avec Fatima Ouassak. Elle est politologue, co-fondatrice de Front de mères, premier syndicat de parents d’élèves des quartiers populaires, présidente du réseau Classe/Genre/Race et autrice du livre La puissance des mères.

Elle explique : « Je ne lutte jamais sur des questions idéologiques en fait. Par exemple, je n’ai jamais milité sur la Palestine, même si je suis profondément pro-palestinienne. Il faut que cela parte d’un vécu. »

Elle défend depuis longtemps la lutte locale, notamment au sein des quartiers. Elle découvre, à travers sa fille, qu’un-e enfant de deux ans et demi peut subir du racisme. Elle co-écrit avec Diaratou Kebe le texte « l’école, c’est la guerre ». Elle raconte alors à Reporterre :

« Il est très très dur, très antiraciste. Politiquement, le texte se tient. Mais après quand on conduit sa fille à l’école, on se retrouve face aux enseignantes qu’on a démontées dans le texte. Stratégiquement, on ne peut pas faire cela, cela ne mène à rien sinon à pourrir sa vie quotidienne. Par ailleurs, tenir un discours politique localement est plus compliqué pour les habitants des quartiers populaires.

Dans une ville comme Bagnolet, qui ne compte que 30 000 habitants, une grande partie de la population est ce que l’on appelle « municipalisée » : il y a toujours dans la famille ou parmi les amis quelqu’un qui travaille à la mairie ou qui a une demande de logement social en cours. Quand vous voulez mobiliser les gens des quartiers populaires, c’est difficile, non pas parce qu’ils ne sont pas courageux mais parce qu’ils se disent que s’ils vont trop loin, leur mère, leur frère ou leur sœur va perdre son boulot, que la demande de logement ne va pas aboutir. Cela limite largement la politisation du discours. »

Partir du vécu. Elle l’applique dans le syndicat de parents d’élèves des quartiers populaires qu’elle a créé, Front de mères. Elle se positionne en tant que mère :

« J’ai eu cette impression d’avoir été dépossédée de l’accouchement, de mon rôle de mère en fait. Le mouvement féministe a tendance – ce que je comprends – à dire qu’il faut arrêter de renvoyer systématiquement les femmes à leur rôle de reproductrices. Mais est-ce que cela ne nous a pas dépossédées du pouvoir que l’on a sur l’éducation et la reproduction ? Le Front de mères sert à voir comment on se réapproprie notre pouvoir de mère, pas en tant que mère au foyer mais en tant que mère comme sujet politique qui gère l’éducation, la transmission, la parole publique. Réinvestir cette question peut révolutionner l’ensemble des questions politiques. »

Elle est une militante inspirante pour de nombreuses personnes, dont Priscilla Zamord qui adhère non seulement à l’idée d’alliances dans les luttes comme celle d’Assa Traoré et d’Alternatiba mais aussi au syndicat Front de mères.

« La politisation des mères dans les quartiers prioritaires est un mouvement impensé, voire malmené dans les questions de féminismes et de politique. On voit « les mamans des cités » comme bonnes à faire des gâteaux mais pas à débattre. Là, il y a un espace safe où on peut être soi. Sans compartimenter son identité.

Les femmes sont un vrai sujet politique, que ce soit dans les questions de parentalité heureuse, dans l’égalité des traitements, les questions de violences sexuelles sur les adultes comme sur les enfants et sur l’histoire et la transmission. L’expérience de la marge doit être prise en compte. Je me souviens quand j’étais enfant, j’allais aux Antilles l’été et cette expérience de la mobilité n’a jamais été valorisée dans ma scolarité. », souligne l’élue pour qui il est nécessaire de regarder la vérité en face dans le cadre de la lutte contre les discriminations.

Cela passe, en local, par l’Observatoire métropolitain de lutte contre les discriminations mais aussi l’élaboration d’un vrai plan sur l’égalité femmes-hommes, à l’instar de celui qui est mis en place déjà sur la ville de Rennes, pour embarquer les 43 communes de Rennes Métropole dans ce combat.

Partir du vécu. Pour faire jaillir des sujets et des enjeux parfois oubliés ou négligés par les militant-e-s. Autre exemple de politisation de la maternité : le compte instagram Matergouinité, lancé par Elsa et Lisa, deux femmes lesbiennes en colocation à Bagnolet, visant à mettre en valeur des maternités, comme l’homoparentalité, la monoparentalité ou la transparentalité, trop peu visibles dans les médias.

L’objectif : déconstruire le regard marginalisé que l’on se figure à ce sujet. Rendre visibles ces familles et les rendre légitimes. Parce que leur invisibilisation crée des stéréotypes et du tabou avec lesquels il est pourtant urgent de rompre, l’extension de la PMA pour tou-te-s se heurtant trop souvent à des idéologies conservatrices et dangereuses.

Régulièrement, à Rennes, les militant-e-s féministes et LGBTIQ+ sont invité-e-s à contre-manifester contre les mobilisations revendiquant encore et toujours « Un papa, une maman, un enfant »… On remet en question la capacité des femmes lesbiennes, célibataires et des personnes trans à investir la fonction parentale et dénie complètement leur droit au choix de fonder ou non une famille.

On met un mouchoir sur le sujet tout comme sur toutes les questions également d’accompagnement et de reconnaissance de toutes les personnes ayant des difficultés à concevoir, ayant vécu fausse-s couche-s ou perte-s d’un enfant à la naissance, post partum, etc.

LES HOMMES NE SONT PAS LA NORME

Alice Coffin est journaliste, activiste féministe et LGBTIQ+, co-fondatrice de la Conférence lesbienne* européenne (* : pour les femmes qui aiment au moins les femmes, inclusif de la transidentité, de la non binarité et de la bisexualité), co-fondatrice de l’Association des Journalistes LGBT, élue écologiste au conseil de Paris et autrice de l’ouvrage Le génie lesbien. Elle y explique qu’elle est parfois invitée sur les plateaux télé des chaines d’info en continu :

« Pour parler féminisme. Ou de la PMA. Ce sont rarement des sollicitations directes. Souvent, c’est une copine féministe hétéro, initialement conviée, qui fait savoir à la chaine qu’il serait préférable, pour aborder un sujet concernant les lesbiennes, de faire appel à une lesbienne. Il m’est arrivé de patienter dans une loge, avant d’entrer en studio, en compagnie de plusieurs hommes. Je suis alors dans cette pièce la seule femme, la seule lesbienne, la seule à plancher, jour après jour, depuis des années, sur la PMA. Je suis aussi, pendant ce temps d’attente, la seule à bosser, à réviser mes chiffres, à préparer des notes. Certains, parmi les hommes invités, n’y connaissent rien mais cela ne les affole pas. Ils devisent, balancent une idiotie sexiste. »

Plusieurs pages plus tard, elle explique qu’elle a à plusieurs reprises été bâillonnée en tant que journaliste féministe et lesbienne. Alors qu’elle travaille pour 20 Minutes, elle doit faire un article sur la manière dont vivent et travaillent les journalistes depuis le 7 janvier 2015. Elle interviewe des reporters de BFMTV, de L’Express, de France 4, de France 3 Picardie, de La voix du nord, de La Provenceet Isabelle Germain, la rédactrice en chef des Nouvelles News, site d’info féministe.

Celle-ci souligne à juste titre qu’après les attentats survenus à la rédaction de Charlie Hebdo, les hommes étaient encore plus nombreux à être invités sur les plateaux télé. « La solliciter m’avait été reproché par ma hiérarchie. Elle y percevait un signe de mon « militantisme féministe et pro-LGBT ». Attester qu’en temps d’attentats ou de coronavirus les hommes saturent l’espace médiatique relève pourtant de l’information. », écrit-elle.

Tout comme Nadiya Lazzouni en a témoigné, Alice Coffin a elle aussi subi le manque de représentation, la coupant d’une partie de son identité. « Je suis passée à côté de dix ans de ma vie parce que je n’avais pas d’exemples de lesbiennes auxquels m’identifier. À cause de ceux qui confinent l’homosexualité à la sphère privée. Un quart des ados LGBT a déjà fait une tentative de suicide. L’absence de personnalités out en France a un lien direct avec l’écho donné à la haine de la Manif pour tous, le suicide des adolescents LGBT, le report systématique du vote de la PMA, les discriminations qui visent l’ensemble des minorités françaises et pas juste les homosexuels. « Familiarity breeds acceptance », disent les Américains. La familiarité engendre l’acceptation. Quand des politiques ont pour collègue un député gay, quand des journalistes ont pour consœur une reporter lesbienne, quand des sportifs ont un coéquipier homo, ils, elles hésitent avant de balancer une insulte homophobe. », analyse la journaliste.

Aujourd’hui, la question des représentations est essentielle. Et ça, les productions télévisées l’ont (plutôt) bien compris, proposant des contenus qui valorisent la pluralité et la complexité de chaque identité et qui tendent à distribuer les paroles restées jusque là sous les radars, à l’instar par exemple de francetv.slash, alors qu’elles soulignent et symbolisent les préoccupations et les enjeux actuels.

Pas uniquement de la nouvelle génération, même si forcément le renouveau militant impacte davantage la jeunesse. Qui s’en saisit comme le signalent Mathilde Larrère et Marie-France Malonga qui voient leur cours sur leur matière au prisme du genre se remplir au fil des années, surtout depuis MeToo. Toutes les deux le disent, le féminisme est de moins en moins perçu comme un gros mot, au contraire, aujourd’hui, il devient revendiqué par de nombreuses personnes.

Toutefois, la sociologue des médias le rappelle : « Militer ne doit pas être une injonction ! » À chacun-e son féminisme. Tout comme la femme guerrière et combattive ne doit pas être une injonction. À chacun-e ses forces et ses failles. Ne pas tomber dans une autre image unique. Il n’y a pas non plus de profil type de la militante féministe. Ça n’existe pas.

LES LIEUX DE POUVOIR ET DE DÉCISION, ENCORE DES BASTIONS MASCULINS

Du côté des pouvoirs politiques, ça rame encore cependant. Parce que la politique ainsi que le reste des lieux de pouvoir sont toujours pensé-e-s comme étant des mondes d’hommes, blancs, hétéros, cisgenres. Souvenons-nous la Une du Parisienlors du premier confinement, s’interrogeant sur le monde d’après, avec en photo 4 hommes blancs et vieux.

Ce n’est pas le seul exemple, malheureusement. Et ça, Alice Coffin en parle merveilleusement bien. Au début de son livre Le génie lesbien, elle raconte :

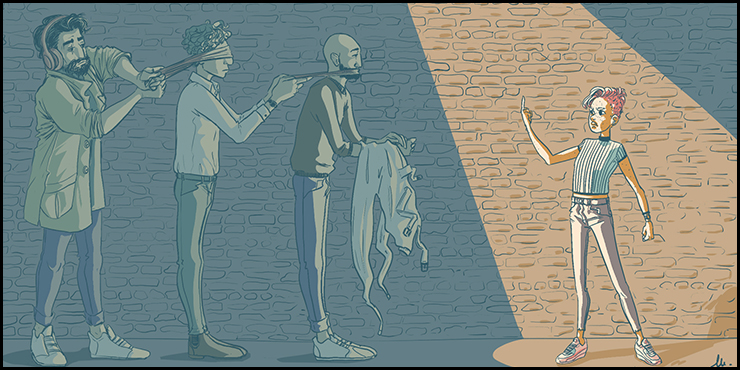

« « À poil ! » Ils sont députés, directeurs de théâtre ou de journal, ministres, grands intellectuels, grands artistes, grands savants, chefs d’entreprise, présidents de fédération. « Salopes ! » Dans les augustes salles de l’Assemblée nationale, du palais Brongniart, de la Maison de la Chimie, sous la coupole des Académies, ils déambulent, se tapent dans le dos, « Salut mon vieux, ça va mon vieux ? ». « Connasses ! » Les imprécations qu’ils lancent lorsque nous interrompons leurs tables rondes, leurs conférences, les racontent. « On veut voir vos seins ! » Ils hurlent, ils éructent. Ils sont furieux, hors d’eux. Ils ne sont plus entre eux. »

Cela fait maintenant 11 ans qu’elle a rejoint le collectif La Barbe, un groupe d’activistes déboulant dans les lieux de pouvoir où les hommes se réunissent en non-mixité, sans que personne n’y voit aucun mal, sans que personne ne hurle au communautarisme.

« Pendant nos interventions, nous posons, face au public, comme les hommes politiques des débuts de la IIIe République. Le regard fier, la barbe frémissante, avec, à la main, des écriteaux ornés des mots « Splendide », « Épatant » ou « Merveilleux », et un tract de félicitations dont le titre, très ironique, varie selon les circonstances. « Les substantifiques mâles » pour congratuler ces messieurs de la gastronomie, « Je veux que l’on soit homme », emprunté au Misanthrope, pour célébrer les quatorze auteurs et quatorze metteurs en scène au programme du théâtre de l’Odéon, « Citizen Ken » pour encenser les dirigeants de la presse quotidienne régionale. », poursuit la militante qui témoigne également des brutalités dont elles font parfois l’objet lors de leurs actions.

Malgré des avancées, les personnes sexisées ne sont pas encore prises en considération dans leur entièreté. Oui, la nomination de Kamala Harris en tant que vice-présidente des Etats-Unis est une heureuse nouvelle. Tout comme la réélection de Jacinda Ardem au poste de Première ministre de la Nouvelle-Zélande. Pareil pour Rose Christiane Ossouka au Gabon (premier mandat) et bien d’autres, à l’instar des pays nordiques par exemple. Ce sont là des exemples démontrant qu’elles peuvent accéder aux sphères de décision. Mais pour l’instant, elles restent minoritaires.

TEMPÊTE DE MACHOS

En 1981, Yvette Roudy devient la première ministre des Droits des Femmes. On lui doit entre autre le remboursement de l’IVG et des lois concernant l’égalité professionnelle. Dans son livre Lutter toujours, elle explique « qu’un ciel de machos lui est tombé sur la tête ».

Elle se souvient : « Sans doute, dans l’ivresse heureuse des débuts de mon mandat, ai-je oublié un moment la puissance du machisme que nous affrontions. Une nouvelle loi, mon dernier grand chantier, allait pourtant me le rappeler. Et faire basculer notre ministère dans la partie la plus sombre de son histoire. (…)

Elle se souvient : « Sans doute, dans l’ivresse heureuse des débuts de mon mandat, ai-je oublié un moment la puissance du machisme que nous affrontions. Une nouvelle loi, mon dernier grand chantier, allait pourtant me le rappeler. Et faire basculer notre ministère dans la partie la plus sombre de son histoire. (…)

La loi antisexiste devait permettre aux associations féministes de déposer plainte lorsqu’elles jugeaient qu’une publicité affichée sur la voie publique portait atteinte à la dignité de la femme. Raconter la vague de haine qui s’est abattue sur moi ne servirait à rien, mais il convient d’en prendre la mesure. Si tous, soutiens et opposants à la loi, étaient d’accord pour reconnaître l’image dégradante de la femme dans la publicité, sous couvert d’humour et de désir, le droit de réponse et les répressions qui pourraient s’ensuivre ont provoqué une levée de boucliers et de violences que je n’avais pas anticipée. »

Aujourd’hui, le combat du corps se poursuit et rejoint celui qu’Yvette Roudy avait commencé : « Je proposais d’arrêter d’utiliser le corps des femmes pour vendre des produits qui n’avaient rien à voir avec lui, et on me traitait de tyran qui menaçait la liberté d’expression, de puritaine réactionnaire. Et tout cela principalement depuis mes propres rangs idéologiques. (…)

Et le gouvernement qui me soutenait au départ m’a lâchée quand son électorat masculin s’est dressé vent debout contre moi. Il fallait abandonner la loi. Simone de Beauvoir m’a soutenue, les femmes de mon ministère aussi. Mais le Parti socialiste, à l’heure qu’il est, n’a toujours pas fait son mea culpa. »