Célian Ramis

Enfermement des femmes : dans l’antre de la folie

Aliénation et enfermement se conjuguent au féminin dans Rouge, Amère Fantasmagorie, pièce théâtrale et plastique de la compagnie La Morsure, qui bouscule les codes du spectacle vivant aussi bien que les normes de la société patriarcale. Un spectacle immersif et déambulatoire au cœur d’une passe entre une prostituée et son client. Mais pas que…

Aliénation et enfermement se conjuguent au féminin dans Rouge, Amère Fantasmagorie, pièce théâtrale et plastique de la compagnie La Morsure, qui bouscule les codes du spectacle vivant aussi bien que les normes de la société patriarcale. Un spectacle immersif et déambulatoire au cœur d’une passe entre une prostituée et son client. Mais pas que…

Une atmosphère rouge tamisée. Des objets partout. Et une voix qui murmure : « Ça fait longtemps que t’es pas venu me voir / Je t’ai préparé une surprise ». On entre timidement dans la pièce. La peur de déranger. La peur de renverser les verres disposés sur la table, de faire valdinguer le chandelier, de s’emmêler les pinceaux dans les fils, d’être emprisonné-e-s dans la toile. Et pourtant, on avance, guidé-e-s par la curiosité, l’envie de fouiner et de débusquer des secrets, de se frotter aux interdits… Le frisson du danger. De l’illégalité. De l’intimité. Nos yeux parcourent la salle, nos corps se meuvent lentement, nos respirations sont haletantes et saccadées. On entend presque les cœurs s’emballer. On distingue la gêne camouflée dans l’air grave et sérieux des visages qui n’osent croiser d’autres regards. Chacun-e bien concentré-es. Pour ne pas avoir l’air voyeur. Mais aussi pour ne rien rater.

Pour ne pas manquer un seul des objets disposés dans ce capharnaüm. Alors, dans un silence pesant, tout le monde scrute minutieusement le moindre détail de ce bordel qui semble abandonné. Au milieu des cachets, des boucles d’oreille, tétines, prothèses mammaires, d’une baignoire remplie de fils et d’aguilles, des seringues et des tableaux brodés, on ressent l’inconfort. L’inconfort face aux tabous. Au déséquilibre provoqué par la confrontation du vivant et du mortel. D’une histoire passée et d’une réalité présente. L’inconfort d’avoir pénétré, à la vue de tou-tes et en groupe, dans une maison close qui semble hantée par les vies qui l’ont occupée et les vécus qui l’ont marquée. Petit à petit, on dézoome notre vision, on aperçoit une porte rouge qui trône derrière un parterre de roses. L’œil de bœuf nous invite à lorgner les activités de celle que l’on entend chanter « Love me tender » et susurrer « C’est la première fois pour toi ? / Déshabille toi / Je suis contente que tu sois venu ». Et puis, la porte s’ouvre sur le boudoir de la prostituée. Et nous voilà à la fois projeté-es au cœur de son intimité et à la fois observateur-ices extérieur-es de la passe qui s’y déroule.

PRENDRE POSITION

C’est là tout le propos de la compagnie La Morsure qui nous embarque dans une déambulation au sein d’un bordel habité par le passé. La pièce Rouge, Amère Fantasmagorie nous met au pied du mur. Face à ces objets, face à cette prostituée, face à nous-même. Elle convoque nos fantasmes, nos imaginaires collectifs, nos expériences, nos préjugés et nous confronte à notre rapport au féminin. Et surtout, elle nous engage à prendre position. « Il y a ce temps dans l’antichambre où les gens arrivent et restent 30 minutes avant d’être invités à entrer dans l’espace clos. C’est une expérience sensible qui passe par le corps pour pouvoir se dire ‘on est bien’ et ‘on est mal’. Comment et à quoi ça tient tout ça ? », interroge Marie Parent, co-fondatrice de la compagnie, co-autrice et co-metteuse en scène avec Christophe Le Cheviller du spectacle.

C’est là tout le propos de la compagnie La Morsure qui nous embarque dans une déambulation au sein d’un bordel habité par le passé. La pièce Rouge, Amère Fantasmagorie nous met au pied du mur. Face à ces objets, face à cette prostituée, face à nous-même. Elle convoque nos fantasmes, nos imaginaires collectifs, nos expériences, nos préjugés et nous confronte à notre rapport au féminin. Et surtout, elle nous engage à prendre position. « Il y a ce temps dans l’antichambre où les gens arrivent et restent 30 minutes avant d’être invités à entrer dans l’espace clos. C’est une expérience sensible qui passe par le corps pour pouvoir se dire ‘on est bien’ et ‘on est mal’. Comment et à quoi ça tient tout ça ? », interroge Marie Parent, co-fondatrice de la compagnie, co-autrice et co-metteuse en scène avec Christophe Le Cheviller du spectacle.

L’idée : bousculer, déstabiliser. « L’expérience féminine et l’expérience masculine sont en général très différentes. Le procédé immersif et déambulatoire fait son effet. Tu te retrouves toi-même. Il n’y a pas d’obscénité, il y a une stylisation du décor et on ramène le spectateur à son rapport physique et l’homme à sa position de dominant », poursuit-elle. Se déplacer, être en mouvement dans le cabinet de curiosité d’un côté. Se figer, retenir son souffle face à la cabine, de l’autre. Constater l’aisance des hommes choisis pour la passe. Ou une tentative de camouflage du malaise présent ? La discussion enclenchée par la prostituée peut paraitre anodine, banale, et pourtant, elle entre en intimité avec son client, le dévoile et le met à nu, au vu de tou-tes, le pousse à se démasquer ou à révéler sa carapace. La tension est palpable et omniprésente. L’action est lente, intense et puissante.

« On ne cherche pas à effrayer, on cherche le déséquilibre. De là, on peut mettre une pensée, une indignation, un questionnement. On veut que les gens soient en mouvement pour ça. Pour les renvoyer à leur positionnement. Il n’est pas question de jugement ou de morale de notre part », souligne Marie Parent.

LE POINT DE DÉPART

Depuis 8 ans, la compagnie La Morsure réalise un travail pluridisciplinaire, basé sur l’improvisation et le sensible, dans lequel se mêlent théâtre, danse et performances plastiques. Les textes ne sont jamais figés, l’œuvre, toujours en mouvement, prête à « se développer de l’intérieur ». La question qui jalonne leurs esprits à chaque création : comment garantir, au sein du spectacle vivant, un propos, une esthétique ? « On n’est pas dans l’impro pure sinon on peut tomber dans la caricature, le cliché. Mais on est sur la question du tragicomique : regarder le monde et son chaos en face, tout en gardant le ressort comique (qui n’est pas très présent dans Rouge…). Ça vient se contredire et c’est là qu’on crée du vivant ! »

Marie Parent et Christophe Le Cheviller allient les compétences et exigences du théâtre professionnel au regard nouveau et hors des codes de la pratique amateure. « Ça déstabilise l’édifice ! On aime particulièrement bosser avec des publics atypiques (Itep, Ehpad, centre de détention…), comme ils sont moins formatés, on s’éloigne de l’art savant », se réjouit la comédienne. À partir de là, la compagnie ouvre le champ à l’exploration des invisibles. Les femmes sacrifiées, les folies et les limites sont des thématiques récurrentes qui agissent comme un fil rouge dans leurs créations. « Dans notre premier spectacle, We are family, on parlait de la famille nucléaire avec un personnage de la mère, cette femme sacrifiée dans notre époque moderne où elle travaille mais elle est violentée par le contexte de la famille. À tel point, qu’elle devient aliénée. Puis on a eu envie de développer ce personnage », analyse Marie Parent. Ainsi, né un « stand up tragique » sur une femme qui souhaite parler, sans savoir quoi dire et comment le dire :

« Elle cherche une forme à laquelle elle n’a pas accès. C’est drôle et tragique, avec une forme d’espoir. L’idée : qu’on laisse les femmes tranquilles ! »

LA FOLIE, REFUGE DES VIOLENCES

LA FOLIE, REFUGE DES VIOLENCES

Le thème de la folie intrigue et inspire La Morsure qui creuse son sillon artistique dans l’antre viscérale et psychique du féminin. « La folie féminine nous intéresse. A force d’être tabassée, on finit par sombrer… » La figure de Camille Claudel plane dans les esprits et pourtant, son exemple est loin d’être singulier. La question de l’enfermement apparait rapidement dans les réflexions et processus de création de Marie Parent et Christophe Le Cheviller qui vont poursuivre le cheminement et le parcours de cette mère aliénée, en la fantasmant prostituée dans le spectacle Le Bordel. « Le propos n’est pas du tout autour d’un jugement sur la prostitution. On explore l’enfermement dans les maisons closes. Du choix de la pratique à l’enfermement des femmes qui y travaillent », souligne l’artiste.

Va naitre le dispositif de Rouge, Amère Fantasmagorie dans laquelle éclos l’idée d’un bordel hanté, se matérialisant par la projection vidéo, directement sur la cabine, de prostituées revenantes. À l’extérieur, une performeuse danse et boxe, incarnant la femme qui se débat, qui lutte et qui combat, à quelques mètres de ces fantômes qui viennent nous rappeler l’histoire des femmes, leurs conditions et leur héritage oublié et méprisé par ceux qui ont écrit la grande Histoire. « Une moitié de l’humanité exerce un pouvoir féroce sur l’autre. Comment ça fait pour durer ? Comment ça se fait qu’on mette la responsabilité sur les femmes ? », questionne Marie Parent, animée par toutes les interrogations que soulèvent les thématiques de la folie féminine, du matrimoine et des féminismes.

VISIBILISER LES FEMMES

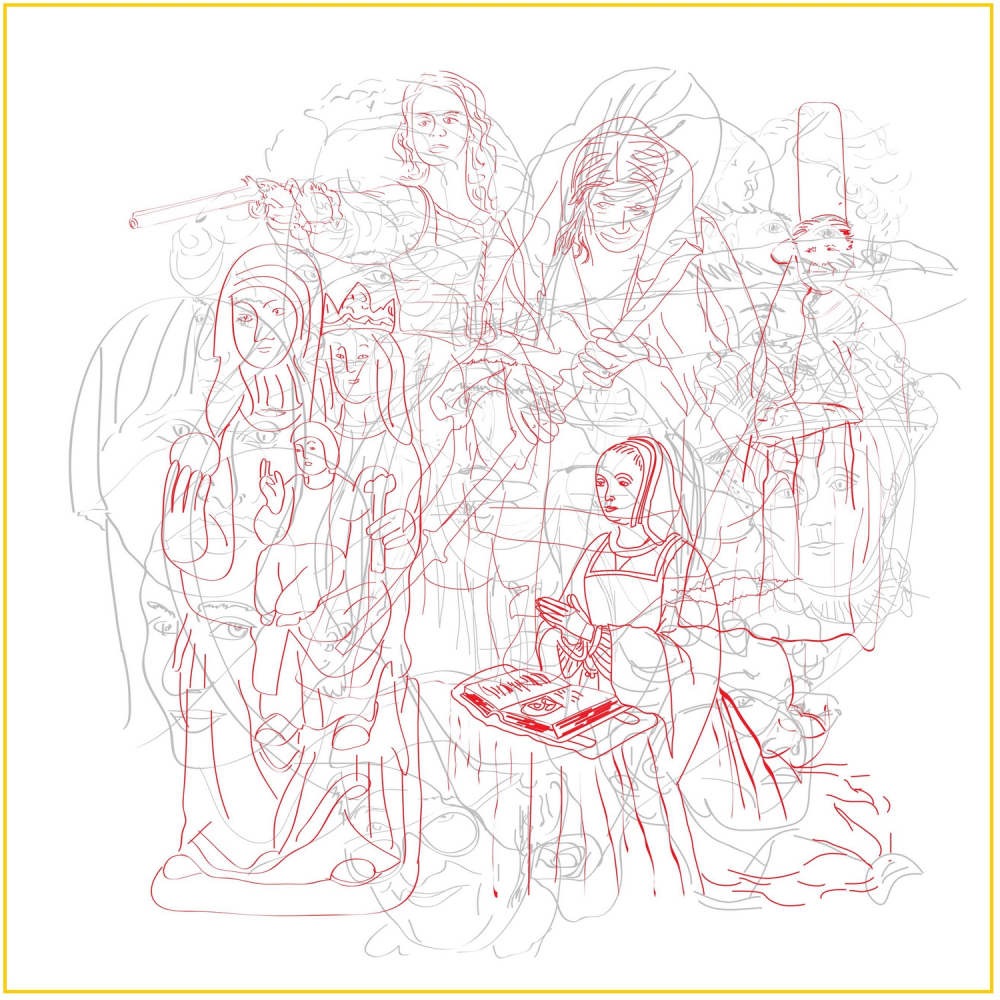

En septembre 2023, la plasticienne a installé son exposition Plates coutures au sein du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, un travail débuté durant le confinement. Elle se met à coudre une carte postale sur laquelle figure La Muette, de Raphaël. « Je me suis mise à lui coudre la bouche et les yeux. Et puis, j’ai continué à faire ça sur toutes les cartes postales que j’avais et les beaux livres d’art entre le 12e et le 20esiècle. Je ne suis pas contre les œuvres, je les aime ! Mais j’aime l’idée avec cette couture de dire ‘Voilà où on a été reléguées, nous les femmes, muses, modèles… Rarement créatrices’ ! », s’exclame-t-elle. Son militantisme est joyeux et communicatif, politique et collectif.

En septembre 2023, la plasticienne a installé son exposition Plates coutures au sein du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, un travail débuté durant le confinement. Elle se met à coudre une carte postale sur laquelle figure La Muette, de Raphaël. « Je me suis mise à lui coudre la bouche et les yeux. Et puis, j’ai continué à faire ça sur toutes les cartes postales que j’avais et les beaux livres d’art entre le 12e et le 20esiècle. Je ne suis pas contre les œuvres, je les aime ! Mais j’aime l’idée avec cette couture de dire ‘Voilà où on a été reléguées, nous les femmes, muses, modèles… Rarement créatrices’ ! », s’exclame-t-elle. Son militantisme est joyeux et communicatif, politique et collectif.

De son fil rouge vif, elle visibilise l’Histoire et le sort réservé aux femmes à travers les époques. Et elle transmet son message, son procédé. Aux détenues auprès de qui elle s’est rendue. « On a tissé une toile d’araignée dans la bibliothèque, réalisé un travail d’écriture, des performances photos d’elles qui écrivent, tissent, etc. », souligne-t-elle. Des ateliers ont également eu lieu autour du spectacle Rouge, Amère Fantasmagorie : « On a travaillé sur les enfermements féminins. Pas uniquement en tant que détenues. Elles sont bien placées pour parler de ça et ça les branche, elles sont contentes d’accéder à ce type de proposition. Leurs idées et réflexions permettent d’être en frontale et de nourrir la création. Ce n’est pas juste une action culturelle, on fait de l’impro, on adapte et on gagne des choses dans le spectacle ! »

Dans Rouge, c’est donc tout un imbroglio de vécus et de parcours de vie de femmes qui se matérialisent et se racontent. Avec son lot de violences, de fantasmes, de réalités et de folies. Regarder le monde et son chaos en face, ici, le leitmotiv de la compagnie résonne et vient nous percuter les entrailles, entrant en connexion avec la performance aussi esthétique que militante de Marie Parent qui vit dans sa chair, tout l’après-midi durant, cette condition de domination :

« On se met dans l’état de cette corporalité commune. Et c’est fatiguant parce que c’est dur les oppressions féminines ! »

L’expérience de cette immersion est inédite, brutale et cathartique. Elle bouleverse, secoue, déstabilise. Elle nous unie, nous rend moins seule, nous console, nous répare de son fil invisible et puissant de sororité.

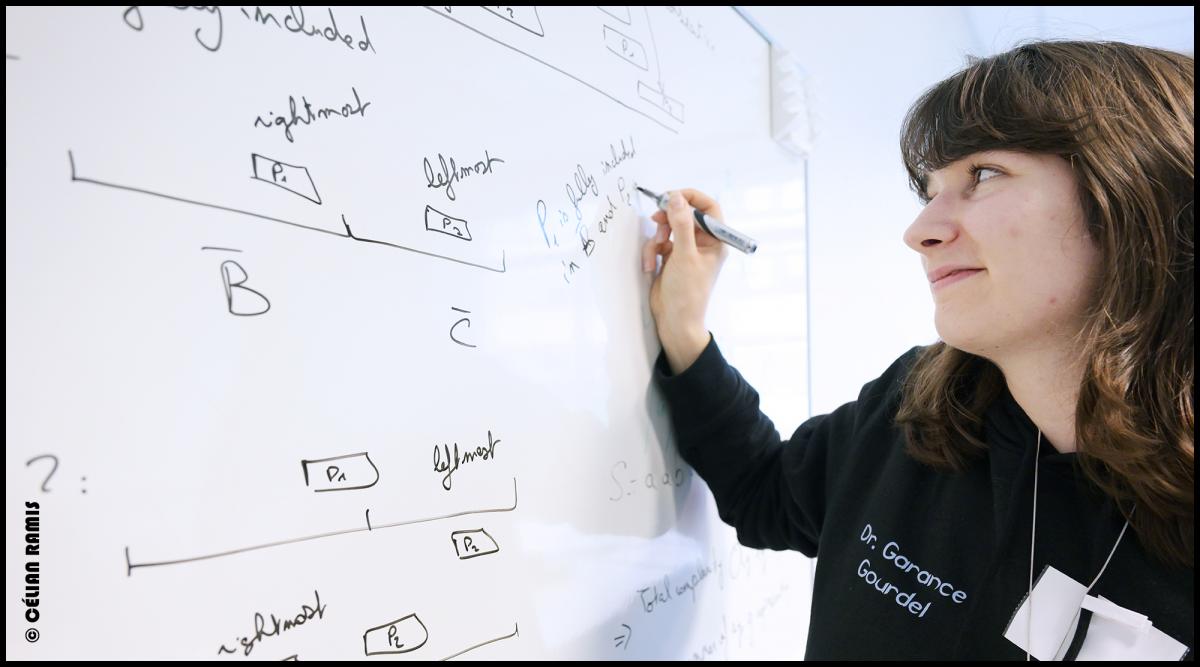

À peine 10%. C’est le pourcentage indiquant le nombre de femmes en informatique, encore aujourd’hui en France. Les sciences, bastion du masculin, c’est encore un constat et un enjeu actuels. Les représentations genrées sont difficiles à déconstruire et le sexisme, persistant, à l’instar de l’ensemble de la société. L’évolution des mentalités est en route mais elle est aussi très lente. En témoigne Garance Gourdel, doctorante en bio-informatique, lauréate l’an dernier du prix L’Oréal-Unesco pour les femmes et les sciences.

À peine 10%. C’est le pourcentage indiquant le nombre de femmes en informatique, encore aujourd’hui en France. Les sciences, bastion du masculin, c’est encore un constat et un enjeu actuels. Les représentations genrées sont difficiles à déconstruire et le sexisme, persistant, à l’instar de l’ensemble de la société. L’évolution des mentalités est en route mais elle est aussi très lente. En témoigne Garance Gourdel, doctorante en bio-informatique, lauréate l’an dernier du prix L’Oréal-Unesco pour les femmes et les sciences.  De plus, appartenir à la minorité, c’est aussi davantage s’exposer, dit-elle : « On ne peut plus se cacher et quand on est deux et qu’une est absente, on entend ‘elle est où l’autre fille ?’ » Tout à coup, l’anodin ne l’est plus. Le sexisme est une évidence, quasiment un quotidien. Sous-estimées et pensées comme illégitimes, leur parole est souvent interrompue et la majorité masculine peut devenir oppressante. « On ne se sent pas safe en fait », ajoute Garance. Elle le dit, en informatique, les inégalités sont très visibles. Là où l’on voudrait penser que la nouvelle génération, née avec les ordinateurs, n’a pas essuyé les mêmes mécanismes de domination patriarcale, on s’aperçoit qu’opère encore le conditionnement de l’éducation genrée. « En tant qu’utilisateur-ice, c’est mixte mais la création informatique et le code sont encore réservés à une petite sphère plus genrée », observe-t-elle. Elle raconte comment les garçons s’initient entre eux, résonnant avec les constats établis dans le milieu des arts et de la culture avec l’accès privilégié à l’expérimentation des instruments et des groupes par les adolescents.

De plus, appartenir à la minorité, c’est aussi davantage s’exposer, dit-elle : « On ne peut plus se cacher et quand on est deux et qu’une est absente, on entend ‘elle est où l’autre fille ?’ » Tout à coup, l’anodin ne l’est plus. Le sexisme est une évidence, quasiment un quotidien. Sous-estimées et pensées comme illégitimes, leur parole est souvent interrompue et la majorité masculine peut devenir oppressante. « On ne se sent pas safe en fait », ajoute Garance. Elle le dit, en informatique, les inégalités sont très visibles. Là où l’on voudrait penser que la nouvelle génération, née avec les ordinateurs, n’a pas essuyé les mêmes mécanismes de domination patriarcale, on s’aperçoit qu’opère encore le conditionnement de l’éducation genrée. « En tant qu’utilisateur-ice, c’est mixte mais la création informatique et le code sont encore réservés à une petite sphère plus genrée », observe-t-elle. Elle raconte comment les garçons s’initient entre eux, résonnant avec les constats établis dans le milieu des arts et de la culture avec l’accès privilégié à l’expérimentation des instruments et des groupes par les adolescents.

Elle nait à Paris, le 7 juillet 1887, au moment où la Tour Eiffel se construit, et grandit dans une capitale en pleine urbanisation, symbole du prestige de la France à la Belle époque. Fille de Camille Durey, ingénieur ayant repris l’entreprise familiale de matériel de voirie et de pompes à incendie, et de Louise Sohy, cantatrice amateure passionnée de musique, elle est envoyée très tôt en école de solfège, avec Nadia Boulanger, née la même année. Elle se passionne pour l’orgue, s’exerce à son domicile avant de débuter son apprentissage de la composition auprès de Mel Bonis, sa professeure jusqu’à son entrée à la Schola Cantorum, où elle rencontre son compagnon. Enceinte de sa première fille, elle compose et signe sous le nom de son grand-père, Charles Sohy, une habile manière de contourner les préjugés sur les femmes dans la musique.

Elle nait à Paris, le 7 juillet 1887, au moment où la Tour Eiffel se construit, et grandit dans une capitale en pleine urbanisation, symbole du prestige de la France à la Belle époque. Fille de Camille Durey, ingénieur ayant repris l’entreprise familiale de matériel de voirie et de pompes à incendie, et de Louise Sohy, cantatrice amateure passionnée de musique, elle est envoyée très tôt en école de solfège, avec Nadia Boulanger, née la même année. Elle se passionne pour l’orgue, s’exerce à son domicile avant de débuter son apprentissage de la composition auprès de Mel Bonis, sa professeure jusqu’à son entrée à la Schola Cantorum, où elle rencontre son compagnon. Enceinte de sa première fille, elle compose et signe sous le nom de son grand-père, Charles Sohy, une habile manière de contourner les préjugés sur les femmes dans la musique. « Les opéras programment 10% de directrices musicales, 21% de metteuses en scène, 5% d’autrices de livret. Côté interprètes : 15% des artistes programmées dans les scènes de jazz sont des femmes, 5% des percussionnistes des orchestres sont des femmes, 9% des albums primés aux Victoires de la Musique en 2020 sont interprétés par des femmes. Ce n’est pas fameux… »

« Les opéras programment 10% de directrices musicales, 21% de metteuses en scène, 5% d’autrices de livret. Côté interprètes : 15% des artistes programmées dans les scènes de jazz sont des femmes, 5% des percussionnistes des orchestres sont des femmes, 9% des albums primés aux Victoires de la Musique en 2020 sont interprétés par des femmes. Ce n’est pas fameux… » Elle cite Donne – women in music en Angleterre ou la base de données Clara, en référence à la pianiste et compositrice allemande Clara Schumann. Réhabiliter les pièces qui méritent une place dans la musique constitue une seconde étape, pour laquelle elle a créé la structure Elles Women Composers, un collectif de musicien-nes à géométrie variable qui se réunit pour des séances de lecture. « On a tou-tes nos instruments et on met des partitions sur nos pupitres, on déchiffre et ça nous permet de nous faire un avis. On ne lit pas toujours des chefs d’œuvre mais il y a des moments de rencontre assez fous avec certaines œuvres et ça, ça me porte en tant que musicienne », souligne-t-elle.

Elle cite Donne – women in music en Angleterre ou la base de données Clara, en référence à la pianiste et compositrice allemande Clara Schumann. Réhabiliter les pièces qui méritent une place dans la musique constitue une seconde étape, pour laquelle elle a créé la structure Elles Women Composers, un collectif de musicien-nes à géométrie variable qui se réunit pour des séances de lecture. « On a tou-tes nos instruments et on met des partitions sur nos pupitres, on déchiffre et ça nous permet de nous faire un avis. On ne lit pas toujours des chefs d’œuvre mais il y a des moments de rencontre assez fous avec certaines œuvres et ça, ça me porte en tant que musicienne », souligne-t-elle.

Il est aisé et presque normal que les générations précédentes critiquent, souvent avec sévérité et amertume, leurs successeuses. Au sein des féminismes, exception n’est pas faite autour de ce qui semble être un douloureux passage de flambeau, où règne incompréhensions et manque de dialogue entre les militantes des années 70, du Mouvement de Libération des Femmes, et les militantes de l’ère numérique et des #MeToo, qui n’hésitent à dénoncer et nommer leurs agresseurs, à revendiquer leur liberté de choisir et à crier leurs rages et colères, sans s’excuser. Dans ce marasme, Michelle Perrot prend du recul et, avec intelligence, analyse un par un les éléments qui viennent encombrer et polluer le débat public et médiatique.

Il est aisé et presque normal que les générations précédentes critiquent, souvent avec sévérité et amertume, leurs successeuses. Au sein des féminismes, exception n’est pas faite autour de ce qui semble être un douloureux passage de flambeau, où règne incompréhensions et manque de dialogue entre les militantes des années 70, du Mouvement de Libération des Femmes, et les militantes de l’ère numérique et des #MeToo, qui n’hésitent à dénoncer et nommer leurs agresseurs, à revendiquer leur liberté de choisir et à crier leurs rages et colères, sans s’excuser. Dans ce marasme, Michelle Perrot prend du recul et, avec intelligence, analyse un par un les éléments qui viennent encombrer et polluer le débat public et médiatique.

Du chaos de l’expérimentation nait un moment de grâce. L’ouvrage méticuleux requiert concentration et rigueur. Les artistes dénouent la difficulté imposée par l’envie de perfection en rendant l’espace et la pratique accessibles et décontractées. L’important ici, c’est la participation au collectif. Delphine Guglielmini brode les points de départ, les participantes s’en emparent et apportent leur touche pour en faire un objet personnel et personnifié. « Je leur apprends les poings arrière, les points de tige, les points de chainette, et l’apothéose : le point de nœud. Ce qui est d’ailleurs antinomique car faire un nœud, c’est bafouiller. Mais non ! C’est joli un nœud. Ici, elles ont le droit au tâtonnement et à l’expérimentation. On leur confie un bout de tissu, je décortique les mouvements et elles en font ce qu’elles veulent. Elles font, refont, elles observent, elles refont encore. A force, elles trouvent leur propre écriture. », se réjouit-elle.

Du chaos de l’expérimentation nait un moment de grâce. L’ouvrage méticuleux requiert concentration et rigueur. Les artistes dénouent la difficulté imposée par l’envie de perfection en rendant l’espace et la pratique accessibles et décontractées. L’important ici, c’est la participation au collectif. Delphine Guglielmini brode les points de départ, les participantes s’en emparent et apportent leur touche pour en faire un objet personnel et personnifié. « Je leur apprends les poings arrière, les points de tige, les points de chainette, et l’apothéose : le point de nœud. Ce qui est d’ailleurs antinomique car faire un nœud, c’est bafouiller. Mais non ! C’est joli un nœud. Ici, elles ont le droit au tâtonnement et à l’expérimentation. On leur confie un bout de tissu, je décortique les mouvements et elles en font ce qu’elles veulent. Elles font, refont, elles observent, elles refont encore. A force, elles trouvent leur propre écriture. », se réjouit-elle. Et de cette révolte jaillit la créativité collective. Et de cette révolte jaillit la sororité. Et de cette révolte jaillit le partage et l’envie de réhabiliter et de partager le matrimoine. Un matrimoine dont fait pleinement partie Jeanne Malivel, d’abord graveuse et peintresse « qui designait du mobilier ! » Nous sommes au début du XXe siècle et l’artisane-artiste, originaire de Loudéac, se proclame féministe. Elle étudie aux Beaux-Arts de Paris, rencontre de nombreux-ses artistes et devient professeure aux Beaux-Arts de Rennes. Elle lutte contre l’exode des bretonnes vers Paris en permettant aux jeunes filles de travailler sur des métiers à tisser. Elle fonde le mouvement Des Seiz Breur (Les Sept Frères) afin de participer à l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes.

Et de cette révolte jaillit la créativité collective. Et de cette révolte jaillit la sororité. Et de cette révolte jaillit le partage et l’envie de réhabiliter et de partager le matrimoine. Un matrimoine dont fait pleinement partie Jeanne Malivel, d’abord graveuse et peintresse « qui designait du mobilier ! » Nous sommes au début du XXe siècle et l’artisane-artiste, originaire de Loudéac, se proclame féministe. Elle étudie aux Beaux-Arts de Paris, rencontre de nombreux-ses artistes et devient professeure aux Beaux-Arts de Rennes. Elle lutte contre l’exode des bretonnes vers Paris en permettant aux jeunes filles de travailler sur des métiers à tisser. Elle fonde le mouvement Des Seiz Breur (Les Sept Frères) afin de participer à l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes.

Or, les femmes, de tous temps et de toutes origines, ont créé elles aussi le monde d’hier et d’aujourd’hui et pensé le monde de demain. On ne les retient pas ? Parce que l’Histoire est écrite par les hommes, blancs, cisgenres, hétérosexuels, valides, bourgeois, etc. pour les hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels, valides, bourgeois, etc.

Or, les femmes, de tous temps et de toutes origines, ont créé elles aussi le monde d’hier et d’aujourd’hui et pensé le monde de demain. On ne les retient pas ? Parce que l’Histoire est écrite par les hommes, blancs, cisgenres, hétérosexuels, valides, bourgeois, etc. pour les hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels, valides, bourgeois, etc. Il comble le vide, rétablit l’équilibre et chasse l’absence de ces figures féminines dont les témoignages, passant par le théâtre documentaire ou la fiction, ou le mélange des deux, délivrent un message puissant. La transmission opère et interroge alors l’impact des représentations sur l’ensemble des sociétés et leur vision des filles et des femmes.

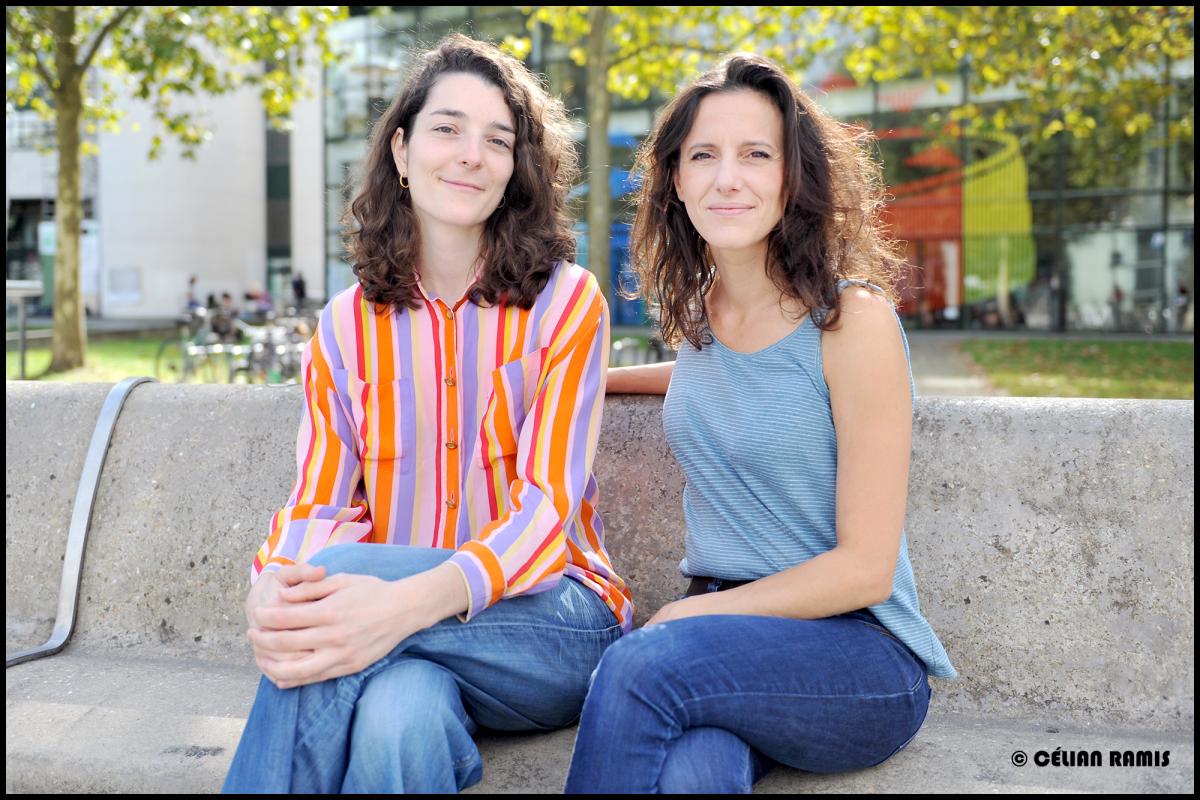

Il comble le vide, rétablit l’équilibre et chasse l’absence de ces figures féminines dont les témoignages, passant par le théâtre documentaire ou la fiction, ou le mélange des deux, délivrent un message puissant. La transmission opère et interroge alors l’impact des représentations sur l’ensemble des sociétés et leur vision des filles et des femmes. Pareil du côté de Caroline Alaoui : « Au départ, on pensait adapter des œuvres autour du matrimoine et puis en se mettant à l’écriture, on a fini par écrire nos textes et à en faire une création à proprement parler. La question de la légitimité est toujours centrale. En tant que jeunes autrices, il faut toujours se convaincre que nos mots sont à la hauteur. Les temps de recherches étaient très nourrissants, empouvoirants. De ce travail est née l’envie de mettre en parallèle ces femmes et ce qui résonnait en nous (pas dans l’immédiat mais ce sera certainement pour une suite). Et ça nous a posé la question de la place des femmes dans le milieu théâtral. Et nous a poussé à avoir une réflexion sur comment on estimait la valeur de notre travail en tant que créatrices. S’autoriser à rêver grand. À rêver normal, en fait. Au contact de toutes ces femmes, dont on parle et avec qui on travaille, on a pris confiance en nous. »

Pareil du côté de Caroline Alaoui : « Au départ, on pensait adapter des œuvres autour du matrimoine et puis en se mettant à l’écriture, on a fini par écrire nos textes et à en faire une création à proprement parler. La question de la légitimité est toujours centrale. En tant que jeunes autrices, il faut toujours se convaincre que nos mots sont à la hauteur. Les temps de recherches étaient très nourrissants, empouvoirants. De ce travail est née l’envie de mettre en parallèle ces femmes et ce qui résonnait en nous (pas dans l’immédiat mais ce sera certainement pour une suite). Et ça nous a posé la question de la place des femmes dans le milieu théâtral. Et nous a poussé à avoir une réflexion sur comment on estimait la valeur de notre travail en tant que créatrices. S’autoriser à rêver grand. À rêver normal, en fait. Au contact de toutes ces femmes, dont on parle et avec qui on travaille, on a pris confiance en nous. » Ne pas oublier celles qui œuvrent à rendre le matrimoine tout aussi vivant que les spectacles qu’elles écrivent, créent et mettent en scène. Et profiter de l’éclairage qui lui ait fait actuellement.

Ne pas oublier celles qui œuvrent à rendre le matrimoine tout aussi vivant que les spectacles qu’elles écrivent, créent et mettent en scène. Et profiter de l’éclairage qui lui ait fait actuellement.

On n’en parlait pas encore trop en 2016. On se disait ça avec André Hélard, son mari, en préparant la conférence du 17 mars - à la MIR avec Justine Caurant de HF Bretagne et Marie-Laure Cloarec, clown qui lira des textes à cette occasion. On se disait qu’elle aurait été trop contente de voir tout ce qui sort sur le matrimoine, toutes ces questions-là, le livre de Titiou Lecoq (Les grandes oubliées, ndlr) entre autre… Elle aurait été super contente. Elle a manqué toutes les étapes qui découlent de MeToo et ça l’aurait je pense conforté dans ce qu’elle a fait. Elle se disait être un « dinosaure féministe », elle se voyait comme une ancienne combattante… Elle a du souffrir je pense de solitude en étant féministe.

On n’en parlait pas encore trop en 2016. On se disait ça avec André Hélard, son mari, en préparant la conférence du 17 mars - à la MIR avec Justine Caurant de HF Bretagne et Marie-Laure Cloarec, clown qui lira des textes à cette occasion. On se disait qu’elle aurait été trop contente de voir tout ce qui sort sur le matrimoine, toutes ces questions-là, le livre de Titiou Lecoq (Les grandes oubliées, ndlr) entre autre… Elle aurait été super contente. Elle a manqué toutes les étapes qui découlent de MeToo et ça l’aurait je pense conforté dans ce qu’elle a fait. Elle se disait être un « dinosaure féministe », elle se voyait comme une ancienne combattante… Elle a du souffrir je pense de solitude en étant féministe.

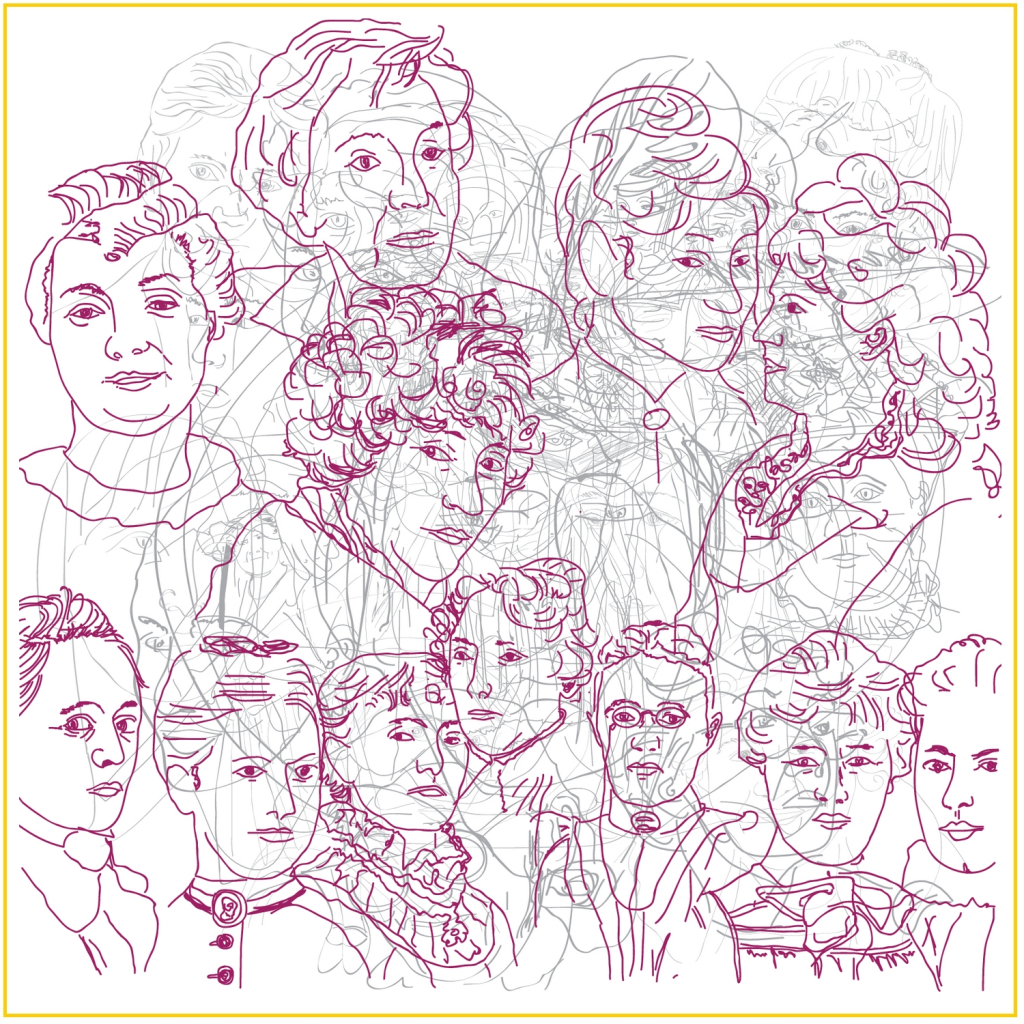

Elles les font vivre. Elles les font vibrer, ces femmes qui constituent ce que l’on nomme le matrimoine. C’est-à-dire ce qui nous vient des mères. Des femmes. Dire qui elles sont, mettre en lumière des filles et des femmes d’âges et de champs d’explorations différents, aussi que d’époques et d’origines différentes, c’est rétablir cette Histoire arrachée, confisquée, déformée.

Elles les font vivre. Elles les font vibrer, ces femmes qui constituent ce que l’on nomme le matrimoine. C’est-à-dire ce qui nous vient des mères. Des femmes. Dire qui elles sont, mettre en lumière des filles et des femmes d’âges et de champs d’explorations différents, aussi que d’époques et d’origines différentes, c’est rétablir cette Histoire arrachée, confisquée, déformée.

Elles partagent néanmoins cette volonté de mettre en lumière toutes les artistes qui ont participé à la vie culturelle et sociale de la région mais qui ont été oubliées, ignorées, méprisées. Parce qu’elles sont femmes et que l’Histoire est écrite par et pour les hommes.

Elles partagent néanmoins cette volonté de mettre en lumière toutes les artistes qui ont participé à la vie culturelle et sociale de la région mais qui ont été oubliées, ignorées, méprisées. Parce qu’elles sont femmes et que l’Histoire est écrite par et pour les hommes. Le podcast s’attache à décrypter ce processus d’invisibilisation subi par les femmes et qui s’étend tout autant aux personnes LGBTIQ+ et aux personnes racisées. Mais il s’attache aussi à mettre en exergue des initiatives actuelles comme le mentorat mis en place par la Fedelima dans le secteur des musiques actuelles, formant des binômes sur des fonctions encore très genrées comme les postes de direction, de technique, etc. Ou encore les actions régulières de l'association Histoire du féminisme à Rennes.

Le podcast s’attache à décrypter ce processus d’invisibilisation subi par les femmes et qui s’étend tout autant aux personnes LGBTIQ+ et aux personnes racisées. Mais il s’attache aussi à mettre en exergue des initiatives actuelles comme le mentorat mis en place par la Fedelima dans le secteur des musiques actuelles, formant des binômes sur des fonctions encore très genrées comme les postes de direction, de technique, etc. Ou encore les actions régulières de l'association Histoire du féminisme à Rennes. Tirer le fil de cette histoire permet de créer un choc. Une prise de conscience. C’est d’ailleurs là le reflet de tout le travail mené par HF Bretagne qui compte et établit un diagnostic chiffré tous les deux ans sur la place des femmes dans les arts et la culture en Bretagne.

Tirer le fil de cette histoire permet de créer un choc. Une prise de conscience. C’est d’ailleurs là le reflet de tout le travail mené par HF Bretagne qui compte et établit un diagnostic chiffré tous les deux ans sur la place des femmes dans les arts et la culture en Bretagne.

Les recherches sont fructueuses. L’Histoire a été écrite par des hommes et pour des hommes et a largement occulté la place des femmes, peu importe les domaines, les périodes et les continents. Réhabiliter le matrimoine est un travail de longue haleine. Un travail indispensable dans la déconstruction d’un système sexiste et raciste.

Les recherches sont fructueuses. L’Histoire a été écrite par des hommes et pour des hommes et a largement occulté la place des femmes, peu importe les domaines, les périodes et les continents. Réhabiliter le matrimoine est un travail de longue haleine. Un travail indispensable dans la déconstruction d’un système sexiste et raciste.