« Celle qui voulait tout », c’est la peintre Clotilde Vautier. Et c’est aussi le nom de l’événement organisé par HF Bretagne, Histoire du Féminisme à Rennes et Les amis du peintre Clotilde Vautier. Du 1er au 17 mars, les trois associations organisent conjointement une exposition, une conférence, une projection et une visite guidée, dans le cadre du 8 mars à Rennes. Rencontre avec deux membres de HF Bretagne : Laurie Hagimont, coordinatrice, et Elise Calvez, pilote du projet Matrimoine.

YEGG : Peut-on rappeler rapidement ce qu’est HF Bretagne ?

Laurie Hagimont : HF Bretagne est une association qui travaille pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture. Elle fait partie du réseau national qui est le Mouvement HF, présent quasiment dans toutes les régions de France. L’antenne de Bretagne est relativement jeune puisqu’elle a été créée en 2013. Le travail d’HF s’articule autour de 3 grands axes.

Le premier : repérer les inégalités par une étude chiffrée. C’est l’étude HF qui est publiée tous les deux ans, et là on va préparer la 3e édition à partir du mois de juin. Les chiffres ils existent au niveau national mais il est très important de les décliner au niveau local et territorial pour qu’il n’y ait pas d’erreur sur la prise de conscience. On n’est pas mieux en Bretagne qu’ailleurs.

Le deuxième : proposer des outils pour combattre ces inégalités. On va beaucoup agir par le biais de sensibilisation, des actions de formation, des ateliers, des événements comme des lectures publiques, des expositions, des tables-rondes, des conférences et puis des interventions dans des réseaux de professionnel-le-s…

Le troisième : encourager les mesures concrètes pour l’égalité réelle. Pour cela on va travailler avec toutes les collectivités territoriales, comme la Région, la DRAC, la préfecture (et en particulier la DRDFE), le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, etc.

Quand vous parlez de mesures concrètes, est-ce que depuis la création d’HF Bretagne, vous constatez des mesures concrètes prises par ces institutions politiques ?

Laurie Hagimont : On a la chance de vivre dans une région qui est très très sensible à ces questions et qui n’a pas attendu HF ou d’autres pour par exemple utiliser l’écriture inclusive dans toutes ses publications. Ce sont des partenaires très conscients des choses et on n’a pas besoin de les convaincre qu’ils le sont déjà. Le problème c’est que les chiffres ne changent pas.

L’étape de la prise de conscience est faite mais il faut passer à l’étape supérieure, celle de l’action. C’est ce que l’on commence à entreprendre en 2018. On a une demande qui est très claire en terme de chiffres : on demande une augmentation de la visibilité des femmes – sur les programmations - de 5% par an pendant 3 ans, ça nous paraît un objectif raisonnable et accessible. Il faut aller regarder aussi de quelle manière on finance les projets dans la culture, les différences entre hommes et femmes sont assez énormes.

On peut parfois avoir un nombre de dossiers identique, disons 10 dossiers d’hommes et 10 dossiers de femmes, et des montants très différents accordés. Alors ce n’est pas une volonté des institutions de financer moins, ça peut être les créatrices et artistes qui souvent demandent moins que les hommes. C’est le cas dans bien des domaines ! Il faut alors être attentif à ça et travailler sur ces points-là.

Il y a une importance également de former les femmes à oser ?

Laurie Hagimont : Alors je ne pense pas qu’il faut les former à oser mais plutôt les encourager à oser. Par exemple, j’ai rencontré une jeune femme l’année dernière qui a fait des études de théâtre à Rennes 2 et qui pensait abandonner. Elle est entrée dans une asso féministe et elle le dit, elle s’est mise à la mise en scène.

Elle ne l’aurait pas fait sans être entrée dans une asso féministe. Elle s’est sentie soutenue et portée. Les garçons ont moins ce problème-là, il y a une grande différence dans l’éducation que l’on reçoit par rapport à l’autonomie et la capacité à faire des choses.

J’en viens au matrimoine. Peut-on rappeler ce qu’est le matrimoine et quelle importance il y a à utiliser ce terme ?

Elise Calvez : Le terme matrimoine, on en a pas mal entendu parler ces derniers temps parce que des élu-e-s s’en sont servi-e-s pour poser la question à Paris mais c’est un terme que l’on utilisait déjà depuis plusieurs années. Sans évidemment avoir envie de faire la guéguerre aux hommes sur quoi que ce soit mais partant du constat que dans ce que l’on appelle « patrimoine » - et du mot qui vient de « pater » - c’est beaucoup d’héritage de nos pères qui nous est transmis.

Et l’héritage de nos mères, créatrices du passé, a plus de mal à être transmis. Il est encore peu visible. Et que ce soit en peinture, au cinéma, en photos, au théâtre, en poésie, on a beaucoup de mal à retrouver ces créatrices dans les anthologies, les histoires de l’art, les musées, les plateaux de théâtre ou de danse. Dans le répertoire. Dans ce qui forme notre culture commune.

Et donc le but du matrimoine, c’est vraiment de rouvrir une 2e bibliothèque qu’on avait un peu oubliée. C’est une entreprise très joyeuse, très enrichissante, pour tou-te-s. L’idée c’est de dire que notre héritage culturel, il sera constitué d’une diversité d’apports. Du patrimoine du coup et de ce que nous ont légué les créatrices du passé qu’on a souvent oublié, alors même qu’à leurs époques elles étaient reconnues.

Beaucoup de dramaturges étaient dans les anthologies de théâtre sous l’Ancien Régime au 17e siècle et ont été effacées au fil des rééditions… C’est Aurore Evain qui en parle très bien et qui a beaucoup travaillé sur la question du matrimoine. On voit qu’il y a un effacement successif, ce qui fait que quand on demande aux gens de citer une femme photographe, une femme dramaturge, une femme artiste, on a toujours besoin de réfléchir plus longtemps.

En revalorisant ces artistes, c’est déjà pour notre culture générale mais le but on va dire aussi c’est de revaloriser des modèles de projection pour les femmes que nous sommes aujourd’hui, pour les étudiantes aux Beaux-Arts, les femmes en formation d’actrices, de danseuses, de photographes…

Se dire que dans l’histoire de l’art, les femmes n’ont pas été que des sujets de peinture ou des mécènes. Ce sont souvent les deux endroits, muses ou mécènes, auxquels on les cantonne allégrement. Alors qu’elles ont aussi participé activement à notre histoire de l’art. On parlait du passé mais il y a aussi la question de nos modèles aujourd’hui.

Vu l’impact qu’ont les arts et la culture, avec le street art, les séries TV, les polars, la BD, etc. on se demande alors qu’est-ce qu’on transmet de nos vies culturelles et de nos représentations de 2018 aux générations futures comme modèles, comme référents, comme histoire de l’art de demain ?

Aujourd’hui, on voit les lacunes de ce qui nous est transmis. Est-ce qu’en 2018 on continue à reproduire cette histoire de l’art encore très blanche, très hétéronormée, très masculine, très bourgeoise dans ses codes. Finalement en interrogeant le matrimoine, c’est une porte d’entrée vers tous ces questionnements. C’est une tâche colossale.

Lors des Boum que l’on a organisé, on avait envie de faire un quizz musical pour savoir quelles sont les musiciennes et les compositrices qui nous ont inspiré-e-s qu’on a envie de retransmettre aux générations futures. On a fait une lecture en janvier, sur les poétesses du voyage parce que les femmes n’écrivent pas que sur la cuisine et leurs amours déçus. Elles parlent aussi d’aventures, de grands voyages, de grands espaces, de rencontres de l’Autre. Là aussi ça crée d’autres modèles, de politiques.

Et vous avez organisé aussi un speed dating matrimoine le 6 février, au Grand Sommeil, à Rennes.

Elise Calvez : Oui effectivement, le but était que ce soit quelque chose de très collaboratif, que chacun-e vienne avec une œuvre quelle qu’elle soit, enfin qui puisse être partagée ce soir-là dans un bar, comme un livre, un tableau, de la musique (venir avec des écouteurs), un instrument de musique pour jouer de la musique. Pour se les faire découvrir, on a pris le format du speed dating qui est quelque chose d’assez ludique, avec un temps défini pour faire connaître l’œuvre que l’on a envie.

Quelle est l’importance de varier les formes ludiques plutôt que d’utiliser la forme conférence ?

Elise Calvez : On fait aussi des conférences. Par exemple, on parlait d’Aurore Evain, on l’a accueillie en conférence l’année dernière. Parce que c’est important de nourrir des réflexions théoriques sur quelque chose d’approfondi, de factuel. Mais on invite aussi tous les gens de manière ludique à – cette expression est jolie – « chausser ses lunettes de l’égalité ».

Une fois qu’on commence par le biais ludique à interroger ça, on se dit que ça va faire son chemin du côté du grand public. Et puis en tant que public, on peut tous jouer.

Laurie Hagimont : En fait pour moi il y a deux niveaux. Il y a le niveau où l’on va réfléchir, approfondir, étudier même la question en allant loin, en allant se nourrir de choses lors des conférences avec des pointures disons-le. Et il y a aussi le niveau du quotidien. Ce sont des choses du quotidien. On peut parler du grand théâtre, des grandes œuvres, avec un côté un peu élitiste mais la culture ne se limite pas du tout à ça.

La culture, on en a tous les jours. Qui n’écoute pas de la musique ? Qui ne regarde pas une série TV ? Tout cela contribue à constituer notre héritage culturel commun. Et comment on va l’interroger ça au quotidien ? C’est pour ça qu’on avait envie de parler de matrimoine contemporain, pour qu’on arrive à poser un regard dans ce qu’on aime, ce qu’on lit, ce qu’on écoute : tiens, y a qui comme femme ? Et puis, éventuellement, se pencher dans l’histoire de ces femmes.

Ça crée plein de choses entre les personnes qui présentent ces œuvres et ces femmes et puis c’est une expérience généreuse comme quand on est entre ami-e-s et que l’on se recommande des bouquins, des films, etc. ça crée des échanges, des contacts. C’est du lien humain qu’il y a derrière. On est ancré dans le quotidien et dans quelque chose de joyeux, convivial et relationnel. Ça ne doit pas être forcément de l’étude. On peut sortir d’un rapport qui peut paraître austère. Ça peut être vivant et drôle !

Là on parle du côté grand public qui se fait découvrir des œuvres. Mais il y a aussi la prise de conscience du côté des artistes femmes. Elles ne sont pas toujours conscientes des inégalités ou alors n’osent pas toujours en parler. Revient souvent la fameuse réponse : « Le sexe n’est pas un critère »…

Elise Calvez : Je pense qu’il y a plusieurs choses. Il y a l’envie d’être reconnue pour son travail et pas pour une cause qu’on défendrait. Ce qui peut être entendu. On voit cette année particulièrement que c’est quand on est en collectif que ça change, que ça bouge et que ça réagit.

Je pense aussi que d’un point de vue individuel, les femmes peuvent avoir intégré que les freins viennent d’elles. Elles peuvent avoir intégré que si un truc ne marche pas ce n’est pas du sexisme, c’est parce qu’elles sont trop timides, c’est parce qu’elles n’ont pas osé demander ou c’est parce qu’elles ont dû mal s’y prendre, ou encore qu’elles n’osent pas demander un poste de direction, demander un prix.

Elles vont se dire que c’est dû à leur personnalité et pas à un système global. L’intérêt des soirées organisées par HF, quand il y a des rencontres, c’est que l’on se rend compte lorsqu’on échange que tout le monde a cette même défense. De se dire « Le problème, ça a dû être moi à un moment donné, j’ai dû mal m’y prendre ».

Et quand on a des témoignages de ça, en nombre, on se dit que le problème individuel est tellement partagé que ça doit vraiment être lié à nos modes d’éducation, à nos modes de représentation, à notre intégration nous-même des codes, de l’auto-censure. Quelque chose qui se joue là et qui n’est pas de l’ordre que de l’individuel. La bascule, elle est là.

Et quand on a des témoignages de ça, en nombre, on se dit que le problème individuel est tellement partagé que ça doit vraiment être lié à nos modes d’éducation, à nos modes de représentation, à notre intégration nous-même des codes, de l’auto-censure. Quelque chose qui se joue là et qui n’est pas de l’ordre que de l’individuel. La bascule, elle est là.

Laurie Hagimont : La question du talent revient souvent. On peut trouver 80% d’hommes programmés dans une structure et seulement 20% de femmes et quand on le souligne, la réponse sera « Mon problème n’est pas de programmer un homme ou une femme mais de programmer quelqu’un qui a du talent ».

Et ça c’est complètement horrifiant comme réponse. Ça veut vraiment dire quelque chose derrière qui est in-entendable et surtout qui est très très faux. On a la parité dans les écoles d’art entre les filles et les garçons donc il se passe forcément un truc entre les deux. On voit souvent, enfin personnellement c’est mon impression, que les femmes qui sont visibles dans les arts et la culture, elles produisent généralement des œuvres qui se détachent réellement.

Ça veut dire qu’elles sont vraiment vraiment fortes pour arriver à cette visibilité. Je pense à Jane Campion avec Top of the lake, c’est un bijou. C’est d’une finesse incroyable. Il y en a plein d’autres qui auraient produit des choses qui sont très bien mais là on est dans du très très haut de gamme.

Elise Calvez : Et ce talent, il s’interroge aussi. Il est bassement lié à des choses matérielles. Quand on est artiste, si on n’a pas de bourse de création, une résidence, un budget (si on a moins d’un tiers de budget par rapport à ce que peut demander un homologue masculin et qui l’obtiendra), effectivement, à un moment donné, le rendu final du projet n’aura pas la même allure. C’est ça aussi qu’on interroge. Il y a des résidences d’artistes où il y a une artiste sur 15 qui a une bourse de création. Ça veut dire que toutes les autres ont fait autrement.

S’il n’y a pas de financement, de résidence, de reconnaissance dans le réseau – parce qu’on sait que la culture marche beaucoup par de la cooptation, par de l’informel, par le fait de rester à la fin de telle réunion, rentrer un peu plus tard le soir, être à la limite du privé et du public – si entre 30 et 40 ans on ne peut pas rester sur ces temps informels-là, on sait que ça va être un frein sur le développement d’une carrière. Le talent est une sorte de masque assez poli pour masquer des choses assez concrètes sur la cooptation, sur les réseaux et sur les recommandations.

Laurie Hagimont : Le manque de visibilité va se mettre en place très vite. Même très concrètement, un programmateur qui aurait la volonté de faire du 50/50, il va falloir qu’il s’implique plus pour aller les trouver (les femmes). Forcément, elles ne sont pas dans les résidences, dans les festivals, etc. il faut aller plus loin, creuser la recherche et comme les collègues ne les programment pas non plus, on ne peut pas s’appuyer sur son réseau.

Mais les programmateurs ont un vrai boulot à faire sur ce point-là. Beaucoup ont la volonté de le faire mais n’y arrivent pas forcément. Mais elles existent, elles sont là, mais il faut vraiment aller les chercher, il y a vraiment des pépites à sortir. Encore faut-il les voir !

Voit-on une différence quand c’est un programmateur et quand c’est une programmatrice ?

Laurie Hagimont : Je crois qu’on n’a pas étudié la question. Peut-être bien, mais là je vous le dis par croisement des données. En programmation, plus la structure va être grosse, plus elle va être institutionnalisée, moins on va avoir de femme à sa tête, à la programmation. Plus la structure va être petite, va manquer de moyen, plus on va avoir des femmes à sa tête. Et comme les femmes sont sur des petits lieux ou des lieux intermédiaires, je pense que ça doit faire une différence.

Elise Calvez : Ça joue mais on ne sait pas dans quelle mesure ça joue. Par conviction ou par moyens de productions ?

Laurie Hagimont : Je pense que c’est vraiment à double tranchant.

Elise Calvez : Après, encore heureux, il y a des programmateurs attentifs. Il n’y a aucun empêchement physiologique à ce qu’ils n’y fassent pas attention. Et vice versa. Il peut y avoir des femmes qui ne se posent pas la question non plus. Je n’en connais pas mais ça doit exister…

Laurie Hagimont : J’ai vu des lieux qui revendiquent des programmations paritaires et c’est toujours des petits lieux, des lieux associatifs.

Elise Calvez : Souvent, dans les lieux plus grands, il va y avoir un événement. Dans l’année, c’est pas terrible niveau parité mais sur une semaine, on va avoir un temps sur les femmes exceptionnelles (c’est un exemple). Il faut vraiment que ça vaille le coup ! Ça ne peut pas être au long cours dans la saison. Ça va être avec des stars, des gens exceptionnels, au niveau national ou international, quelque chose de prestigieux, sur un temps court. Bon, c’est un premier pas et tant mieux…

Mais pas suffisant…

Elise Calvez : Oui, je sais pas, c’est comme toutes ces questions de représentations et de diversité. On croise souvent la question. Sur le plateau, on aimerait qu’il y ait plus de gens différents. Et en responsabilité artistique également. La moitié de la population, ce sont des femmes, ce serait bien que ça se retrouve.

Une part de la population n’est pas d’origine française directement, ce serait bien que ça se retrouve, une part de la population vient de différentes origines sociales, ce serait aussi bien qu’elles aient le droit à la parole, à la représentation symbolique, etc. Est-ce que les arts et la culture qui sont par essence le lieu du symbole peuvent se passer de représenter la société de 2018 ?

C’est plutôt simple comme question et le fait est que non, on reste encore sur des représentations très normées : hommes, 50/60 ans, blancs, hétérosexuels. Ouvrons un peu les portes ! Oxygénons les modèles de représentation ! Ce n’est pas dans quelque chose de revanchard ou de guerrier, on est persuadé-e-s que c’est riche, que ça nous apportera à tous, et que c’est passionnant ! Ce n’est pas de l’agressivité, c’est de l’envie de partager. Il y a des cerveaux variés, des intelligences variées, des regards variés, des imaginaires variés… On a tout à y gagner ! De tous ces gens dont on se prive pour l’instant…

Laurie Hagimont : On parle beaucoup de responsables artistiques mais il y a un élément encore plus visible pour le grand public, c’est ce qu’on voit. Quelle est l’histoire qu’on nous raconte ? Dans les oeuvres narratives, il y a un test tout bête à utiliser quand on est spectateur et qui marche dans tout : c’est le test de Bechdel. Je trouve que c’est hyper important de le connaître et de le diffuser.

Quand on est face à une œuvre narrative – ça peut être une représentation au TNB, un bouquin, une série TV, un jeux vidéo – on peut se poser les 3 questions du test : Y a-t-il au moins 2 femmes qui portent un nom parmi les personnages de l’œuvre ? Est-ce que ces 2 femmes parlent entre elles ? Si elles parlent entre elles, parlent-elles d’un autre personnage masculin ?

Ce qui est marrant et qui peut paraître assez bête, c’est d’inverser les questions à propos des personnages masculins, à tous les coups, c’est oui aux 3 questions. Ça l’est assez rarement de l’autre côté. Par exemple, à la rentrée, sur les 8 prix littéraires décernés, il n’y en a qu’un qui a réussi le test de Bechdel ! En 2018 ! Et ils ont évidemment été attribués à des hommes.

Quelque chose qui commence à se faire et qui me semble assez important, c’est au niveau de la représentation des femmes dans des jurys, des tables rondes, des débats, on a eu la semaine dernière l’exemple de Mathieu Orphelin qui à la suite de sa rencontre avec la Barbe a décidé d’annuler sa participation à une table ronde car il n’y avait quasiment aucune femme représentée ! Il y en a plein des événements dans ce style…

On a vu un tremplin de musiques actuelles, sur 22 membres du jury, il y avait deux femmes… Les garçons s’il vous plait ne soyez pas complices de ça ! Des femmes en capacité de participer à un jury ou une table ronde, ça existe !

Elise Calvez : Bizarrement, on remarque que quand ils nous filent un coup de main, ça marche mieux aussi ! Tant mieux, ça aide. Mais ça légitime quelque chose qui est dit depuis des années par les assos de femmes. Enfin bon, tant mieux.

Laurie Hagimont : C’est le problème de tout le monde cette représentation. Il n’y a pas que les femmes qui veulent plus d’égalité, il y a beaucoup d’hommes dont c’est le cas. Bonne nouvelle, ils peuvent agir ! Ils peuvent adhérer à HF, par exemple !

Elise Calvez : Ou venir boire des coups aux apéros !

Ou vous aider pour les événements du mois de mars, pendant lequel vous faites un focus sur une femme en particulier. Pourquoi Clotilde Vautier ?

Elise Calvez : Alors, je le dis tout de suite parce que c’est important, ce projet a été construit avec 3 associations : HF Bretagne, Histoire du Féminisme à Rennes et Les amis du peintre Clotilde Vautier. Le point de départ c’est que Clotilde Vautier est née en 1939 et est décédée il y a 50 ans, le 10 mars 1968.

C’était une artiste peintre qui a vécu à Rennes et qui a été élève aux Beaux-Arts de Rennes où elle a rencontré les deux frères Otero, Antonio et Mariano. Et ensemble, ils forment une équipe d’artiste. Ça marche bien pour eux, ça décolle, ils ont des expos. Mariano Otero continue d’ailleurs d’exposer aujourd’hui. Antonio et Clotilde ont ensemble deux filles : Isabel Otero, comédienne, et Mariana Otero, réalisatrice.

En 1968, Clotilde Vautier tombe enceinte une 3e fois, c’est donc avant la loi Veil, avant l’avortement autorisé, et elle décède des suites de son avortement clandestin. Elle meurt très jeune. Autour de ça, ce qui nous a intéressé dans cette figure-là, c’est qu’elle croise plusieurs problématiques qui se posent aux femmes artistes. Déjà de manière très brutale avec cette question de vie ou de mort qui interrompt une carrière artistique, pour des questions liés au corps.

On n’imagine aucun artiste masculin, de Picasso à n’importe qui, dont l’œuvre se serait arrêté au moment il a eu des enfants… Il y a déjà là quelque chose qui se casse. Et puis, avec Histoire du Féminisme à Rennes, on a voulu construire ça sur différents aspects.

Sur son histoire de femme, et là il y aura une projection du film réalisé par Mariana Otero, Histoire d’un secret, qui revient sur son parcours, sur cette histoire commune certainement à des milliers de femmes en France dont on a caché l’histoire parce que c’était la honte. Le film raconte parfaitement le climat, le contexte avant la loi Veil. Et Histoire du Féminisme à Rennes proposera une visite guidée comme l’asso le fait régulièrement (17 mars à 15h30).

Et on voulu aussi ne pas parler de Clotilde Vautier uniquement en victime de sa condition de femme mais avant tout reparler de son travail, de ses œuvres, avec l’idée qu’on ne pourra jamais imaginer ce que serait devenue sa carrière si elle avait vécu plus longtemps mais qu’on peut s’intéresser à ces dernières œuvres, les plus abouties, dans les années 67-68 avant son décès, en exposant ses œuvres à la MIR du 1er au 17 mars. Avec à la fois des toiles et à la fois des croquis.

Il y aura aussi, pour compléter tout ça et remettre dans un contexte historique, on a invité Fabienne Dumont pour une conférence. Elle est historienne de l’art, critique d’art, chercheuse et enseignante à l’école des Beaux-Arts de Quimper. Et est une spécialiste de la question des représentations et de la reconnaissance des femmes artistes et notamment des plasticiennes, dans les années 70 à aujourd’hui.

Dans sa conférence, elle va partir de l’exemple de Clotilde Vautier pour voir ce que l’on peut dire des femmes artistes dont la carrière a été brisée ou dont la reconnaissance a été compliquée à faire exister. Et qu’est-ce qui peut être riche dans leur travail, en quoi leur travail nous semble valable, intéressant, y compris sur la manière de représenter les corps de femmes ? Est-ce qu’on représente le modèle féminin de la même manière ? On pose les questions. Ce sera le 14 mars à 19h à la MIR.

On essaye avec ce projet, d’attaquer la chose sous différents angles, c’est pourquoi on l’a appelé « Celle qui voulait tout », en greffant l’histoire individuelle, son parcours artistique et l’histoire collective. Au niveau de la ville de Rennes, un collège porte le nom Clotilde Vautier, et elle a une allée aussi dans une commune de Rennes Métropole. Mais son travail est toujours peu visible.

Il y a une série au musée des Beaux-Arts…

Elise Calvez : Il me semble que ce sont des croquis et je ne sais pas s’ils sont exposés. Dans le cadre du matrimoine, est-ce que ça ne pourrait pas être intéressant d’avoir une toile visible par le grand public quand il vient à Rennes d’une artiste locale ? Il y a un parcours interrompu mais sa démarche est singulière. Voilà donc notre projet du 8 mars.

Ces événements sont grand public, est-ce que vous conviez des artistes plasticiennes de Rennes – comme on a pu le voir se réunir au sein des Femmes Libres pour l’exposition Intimes, à l’Hôtel Pasteur – pour témoigner ?

Elise Calvez : On n’a pas fait le choix des témoignages d’artistes d’aujourd’hui. Cela dit je pense que lors de la conférence il y aura un échange et ce sera intéressant de voir si les freins qui existent aujourd’hui sont toujours les mêmes, en partie, que ceux qu’a pu connaître Clotilde Vautier.

Je pense que c’est autour de la conférence que ça pourra se faire. Le simple fait par le matrimoine de faire ré-émerger des modèles nourrit la réflexion et la pratique des artistes d’aujourd’hui. Parce que si les modèles ne sont pas transmis, chaque génération a l’impression qu’elle doit refaire son histoire de l’art, recommencer, ou s’imaginer en pionnière, etc.

Du 1er au 17 mars : "Dernières œuvres, 1967-68"

Exposition des toiles et dessins peints par Clotilde Vautier durant les dernières années de sa vie, marquées par une grande créativité.

Maison Internationale de Rennes, du lundi au samedi, de 14h à 19h (ouverture plus tardive en cas d'autre événement à la MIR)

Gratuit

Samedi 10 mars : Histoire d'un secret : projection et rencontre avec la réalisatrice Mariana Otero

Cinéma L'Arvor, 18h

Entrée payante - Réservation conseillée

Mercredi 14 mars : "A partir de Clotilde Vautier, point de vue féministe sur la création et la reconnaissance des plasticiennes"

Conférence de l'historienne de l'art Fabienne Dumont, professeure à EESAB

Maison Internationale de Rennes, 19h

Gratuit

Samedi 17 mars : Visite guidée "Rennes au féminisme", sur les traces des luttes rennaises pour le droit à l'avortement

Centre-ville (point de rendez-vous communiqué lors de l'inscription), 15h30

Inscription obligatoire: histoire.feminisme.rennes@gmail.com

Gratuit

On trouve alors la suédoise Hilma af Klint, pionnière de l’art abstrait, la chinoise Bow-Sim Mark, grande maitresse du kung-fu, l’américaine Bessie Coleman, première aviatrice afro-américaine à traverser l’Atlantique, l’indienne Lakshmi Bai, la légendaire reine guerrière, la mexicaine Petra Herrera, révolutionnaire, l’algérienne Kâhina, reine des Aurès et figure de la résistance berbère, la française Paulette Nardal, pionnière de la Négritude – mouvement d’émancipation et de réflexion sur la condition noire, ou encore les dominicaines Minerva, Patria et Maria Mirabal, militantes engagées contre la dictature, et la béninoise Hangbé, reine féministe et cheffe des troupes.

On trouve alors la suédoise Hilma af Klint, pionnière de l’art abstrait, la chinoise Bow-Sim Mark, grande maitresse du kung-fu, l’américaine Bessie Coleman, première aviatrice afro-américaine à traverser l’Atlantique, l’indienne Lakshmi Bai, la légendaire reine guerrière, la mexicaine Petra Herrera, révolutionnaire, l’algérienne Kâhina, reine des Aurès et figure de la résistance berbère, la française Paulette Nardal, pionnière de la Négritude – mouvement d’émancipation et de réflexion sur la condition noire, ou encore les dominicaines Minerva, Patria et Maria Mirabal, militantes engagées contre la dictature, et la béninoise Hangbé, reine féministe et cheffe des troupes.

Le spectacle s’articule autour de deux fantasmes. Celui indéterminé de la femme nue peinte par Hopper et celui de Perrine Valli. Sans oublier que le désir peut avoir plusieurs facettes, la chorégraphe fait un choix :

Le spectacle s’articule autour de deux fantasmes. Celui indéterminé de la femme nue peinte par Hopper et celui de Perrine Valli. Sans oublier que le désir peut avoir plusieurs facettes, la chorégraphe fait un choix : Un phénomène qui n’a pas échappé à la Franco-Suisse : « Pour moi c’est vraiment banal, d’autant que j’ai grandi à Aix-en-Provence. Quand j’étais adolescente, tout le monde faisait seins nus sur les plages. Mais il y a un changement, qui est grave je pense. [...] Ça m’a vraiment marqué quand j’étais en Corse il y a quelques années. Pour moi il était clair que j’allais faire seins nus. Je n’aime pas avoir les marques et le maillot mouillé sur moi. Et puis au fur et à mesure des jours, je me sentais de moins en moins à l’aise, il y a comme une autocensure qui s’est mise en place [...] Pour nous les danseurs, ce n’est rien, mais en fait voilà, d’un coup cette expérience à la plage m’a fait dire que c’est peut-être important qu’on continue à dire que ça devrait être rien. »

Un phénomène qui n’a pas échappé à la Franco-Suisse : « Pour moi c’est vraiment banal, d’autant que j’ai grandi à Aix-en-Provence. Quand j’étais adolescente, tout le monde faisait seins nus sur les plages. Mais il y a un changement, qui est grave je pense. [...] Ça m’a vraiment marqué quand j’étais en Corse il y a quelques années. Pour moi il était clair que j’allais faire seins nus. Je n’aime pas avoir les marques et le maillot mouillé sur moi. Et puis au fur et à mesure des jours, je me sentais de moins en moins à l’aise, il y a comme une autocensure qui s’est mise en place [...] Pour nous les danseurs, ce n’est rien, mais en fait voilà, d’un coup cette expérience à la plage m’a fait dire que c’est peut-être important qu’on continue à dire que ça devrait être rien. »

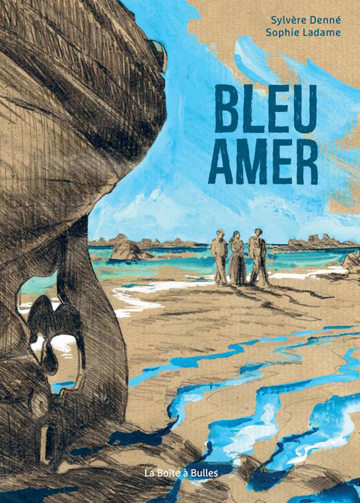

Le duo est complice. Ils se complètent, se coupent la parole, chantonnent du Gainsbourg lors de la séance photo dans la galerie de Sophie Ladame (rue des marchés, à Saint-Malo), se taquinent et vont jusqu’à inverser les rôles. « Dans la BD, le personnage féminin a beaucoup de Sylvère et le personnage masculin a beaucoup de moi. Dans les mains, la personnalité… », commence Sophie, avant que Sylvère n’ajoute en rigolant : « C’est vrai, dans la réalité, c’est elle qui tire des bords et moi qui pêche à pied ! »

Le duo est complice. Ils se complètent, se coupent la parole, chantonnent du Gainsbourg lors de la séance photo dans la galerie de Sophie Ladame (rue des marchés, à Saint-Malo), se taquinent et vont jusqu’à inverser les rôles. « Dans la BD, le personnage féminin a beaucoup de Sylvère et le personnage masculin a beaucoup de moi. Dans les mains, la personnalité… », commence Sophie, avant que Sylvère n’ajoute en rigolant : « C’est vrai, dans la réalité, c’est elle qui tire des bords et moi qui pêche à pied ! »

Et quand on a des témoignages de ça, en nombre, on se dit que le problème individuel est tellement partagé que ça doit vraiment être lié à nos modes d’éducation, à nos modes de représentation, à notre intégration nous-même des codes, de l’auto-censure. Quelque chose qui se joue là et qui n’est pas de l’ordre que de l’individuel. La bascule, elle est là.

Et quand on a des témoignages de ça, en nombre, on se dit que le problème individuel est tellement partagé que ça doit vraiment être lié à nos modes d’éducation, à nos modes de représentation, à notre intégration nous-même des codes, de l’auto-censure. Quelque chose qui se joue là et qui n’est pas de l’ordre que de l’individuel. La bascule, elle est là.

Notre Candide interroge avec humour les convictions rebelles que les moins de vingt ans connaissent : changer le monde et le rendre meilleur. Qui de l'avocat en costume trois pièces ou du couple bobo en quête de vrai s'est le plus éloigné de sa candeur enorgueillie de justice ? Qui de l'Homme du 16ème ou du 21ème siècle est le plus moderne ?

Notre Candide interroge avec humour les convictions rebelles que les moins de vingt ans connaissent : changer le monde et le rendre meilleur. Qui de l'avocat en costume trois pièces ou du couple bobo en quête de vrai s'est le plus éloigné de sa candeur enorgueillie de justice ? Qui de l'Homme du 16ème ou du 21ème siècle est le plus moderne ? Les quatre protagonistes de Notre Candide exposent, dans leurs quêtes d'idéaux, ces schémas que nous répétons sans fin. Hier, Candide était enrôlé malgré lui dans une guerre entre Allemands et Bulgares dont il ne savait rien – et que Voltaire n’explicite pas volontairement.

Les quatre protagonistes de Notre Candide exposent, dans leurs quêtes d'idéaux, ces schémas que nous répétons sans fin. Hier, Candide était enrôlé malgré lui dans une guerre entre Allemands et Bulgares dont il ne savait rien – et que Voltaire n’explicite pas volontairement.