Du 2 au 9 février se déroulait le festival Travelling, à Rennes, abordant un focus sur la ville de Séoul. L’occasion de s’intéresser à la place des femmes dans le cinéma sud-coréen. Une place restreinte, loin d’être le synonyme de liberté et émancipation.

Photos et titres nous interpellent en feuilletant le programme de Travelling. Sur 36 films, 21 femmes illustrent les synopsis. Moins flagrant, un quart de la proposition cinématographique, articulée autour de la ville de Séoul, dévoile un intitulé féminin : La vierge mise à nu par ses prétendants, Une femme libre, La servante, Une femme coréenne, The Housemaid, My sassy girl, The satelitte girl and milk cow, A girl at my door ou encore Madonna. Sans compter le nombre de résumés dans lequel figure un personnage féminin.

« C’est peut-être parce que je suis une femme que j’y suis sensible… », avance Anne Le Hénaff, responsable artistique du festival. Mais l’explication de cette tendance féminine réside ailleurs. Le décalage entre la modernité – surtout technologique - apparente de la Corée du Sud et l’image de la femme l’interpelle, le classement du pays - figurant à la 108e place sur 135 en matière d’égalité des sexes - la choque.

FEMME OBÉISSANTE

« On attribue à la femme une image associée à la femme docile, belle, soignée… Sa place dans le cinéma coréen reflète largement sa place dans la société coréenne. », précise la directrice artistique. Assignée au foyer, la femme coréenne est vouée à s’occuper de la vie familiale, soumise à son mari. Ce sera d’ailleurs le point de départ du film de Im Sang-soo, Une femme coréenne, en 2005, ou encore de celui de Han Hyeong-mo, Une femme libre, plusieurs décennies plus tôt, en 1956.

« Elle se doit d’être dévouée à la réussite de l’homme ! », souligne Anne Le Hénaff qui s’est passionnée pour le sujet et plongée dans l’histoire de la Corée du Sud, très imprégnée de la morale confucéenne. Le confucianisme étant une école de pensées initiée par le philosophe Confucius qui a infusé des siècles durant dans les pays asiatiques et a été instrumentalisé politiquement faisant régner le principe d’obéissance.

Ainsi, jusqu’aux années 70, le cinéma propose un regard machiste sur les sujets traités à travers le regard de l’homme toujours dominant. Pour la cinéphile, cette vision s’explique par le contrôle des gouvernants : « À cette époque, le cinéma coréen est sous une chape de plomb, face à un gouvernement autoritaire. » Pourtant, les mentalités évoluent et engendrent des mutations dans la représentation de la figure féminine dans le 7e art.

« Elle revient dans des histoires sur des ados, des jeunes couples. Elle peut prendre son envol mais en restant quand même à sa place. »

souligne Anne.

Quand on s’intéresse de plus près au fonctionnement de la Corée du Sud, les chances d’avenir pour les nouveaux-nés sont identiques, sans distinction de sexe. Dans l’éducation des enfants, depuis plusieurs années, il ne serait plus question de discrimination envers les petites filles qui effectuent la même scolarité et atteignent le même niveau d’études que les garçons.

Quand on s’intéresse de plus près au fonctionnement de la Corée du Sud, les chances d’avenir pour les nouveaux-nés sont identiques, sans distinction de sexe. Dans l’éducation des enfants, depuis plusieurs années, il ne serait plus question de discrimination envers les petites filles qui effectuent la même scolarité et atteignent le même niveau d’études que les garçons.

FEMME AU FOYER

Le tableau s’assombrit. Après l’université, le temps du mariage et des enfants. Si les femmes débutent des carrières, celles-ci sont écourtées par leur devoir envers le cercle familial, reprendre un travail devient compromis par la suite.

Un système qui contraint aujourd’hui les Coréennes à choisir entre vie professionnelle et vie familiale, comme le dénoncent les militantes féministes Lee Seon-mi et Mok Soo-jeong dans une interview publiée en mars 2014 sur le site lesinfluences.fr :

« Quand elles se marient ou encore à l’arrivée du premier enfant, elles arrêtent de travailler ; les frais de garde de l’enfant étant souvent supérieurs au salaire perçu. Quand les enfants sont plus grands, elles reprennent un travail. Mais cette coupure d’une dizaine d’année, leur interdit de reprendre leur carrière. Elles se retrouvent donc caissière ou femme de ménage, des emplois les moins rémunérés. »

Un phénomène qui diminue, voire disparaît, avant la crise de 1997 qui frappe la Corée du Sud. Après, selon les deux femmes interviewées, le dilemme travail/mariage renait de ses cendres. Malheureusement, le pays assiste à un recul de la part de la gent féminine qui se tourne majoritairement vers le cercle familial au détriment de leur épanouissement professionnel.

FEMME OBJET

Dans cette même décennie, le cinéma inclut davantage les personnages féminins, qui restent toutefois une minorité. Et surtout l’image donnée tend à montrer une femme objet. Objet de désir, pulpeux, vénéneux… la femme coréenne est uniformisée et hypersexualisée. Elle apparaissait déjà séductrice dans La servante de Kim Ki-young, en 1960, histoire revisitée en 2010 par Im Sang-soo dans The Housemaid.

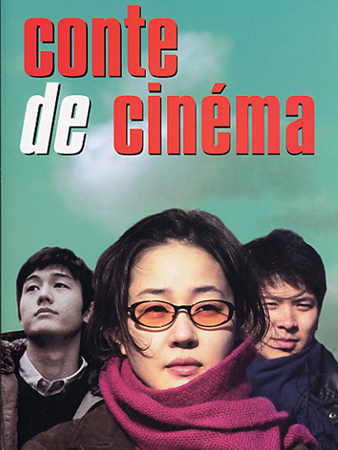

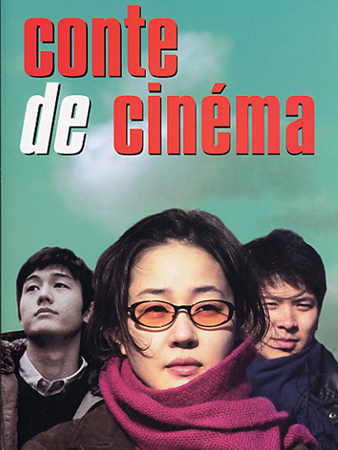

Dans les films de Hong Sang-soo, les femmes sont maitresse, amante, amoureuse, objet d’un amour fantasmé, comme dans Conte de cinéma, sorti en 2005, ou au centre d’un triangle sentimental, à l’instar de La vierge mise à nu par ses prétendants, sorti en 2002.

« Elle continue d’avoir la place qu’on lui a assignée. Mais certains films proposent quand même des regards plus respectueux, comme ceux avec l’actrice Moon So-ri, Oasis (l’histoire d’un homme qui tombe amoureux d’une jeune femme handicapée, ndlr) et Hill of freedom (un Japonais attend une ancienne amante dont il est toujours amoureux, ndlr). », soulève Anne Le Hénaff.

FEMME SECONDAIRE

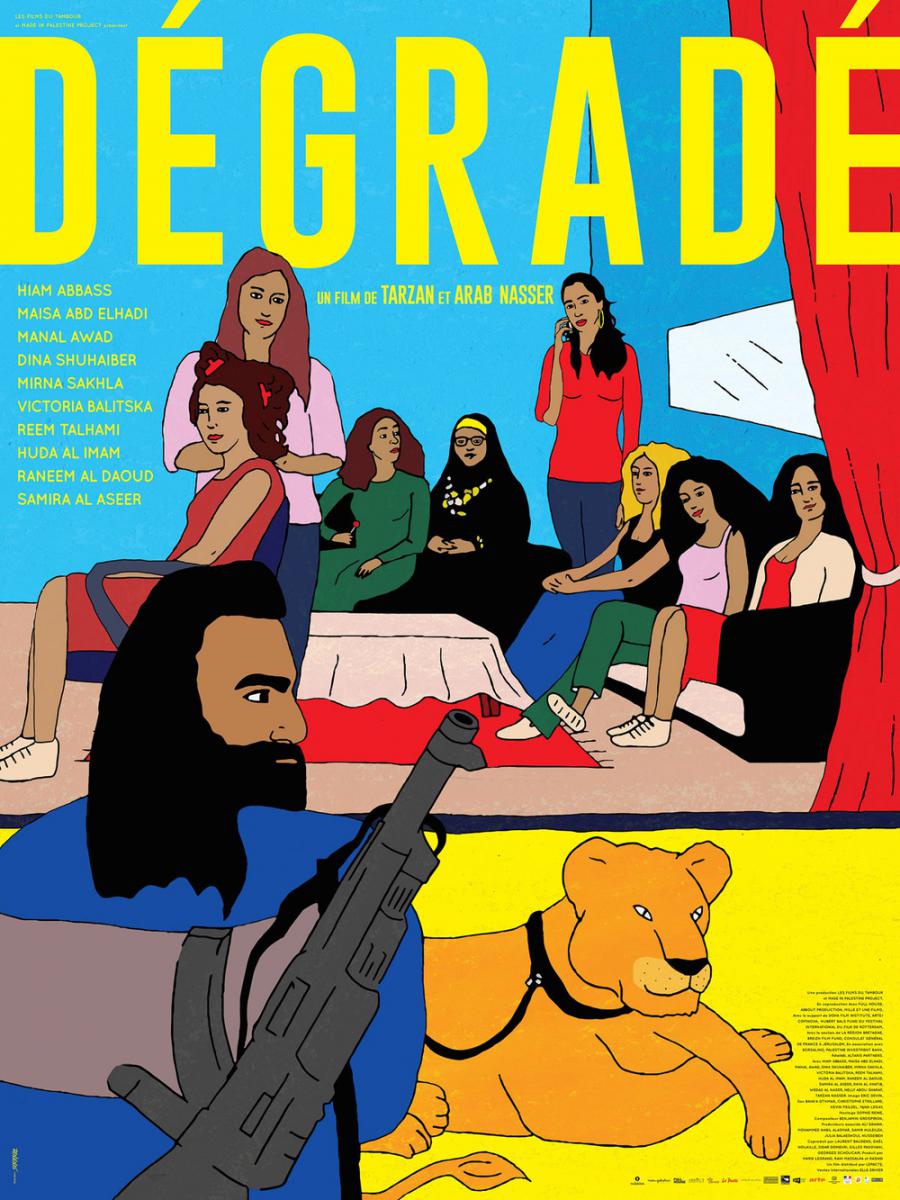

Autre problématique soulevée à l’occasion du festival, le manque d’héroïnes dans les scénarios. Une carence que de nombreux cinéastes dénoncent à l’échelle internationale – comme l’ont fait quelques jours plus tôt les frères Nasser, réalisateurs palestiniens venus à Rennes présenter leur premier long métrage Dégradé en avant-première – à l’instar de la réalisatrice Shin Su-won. Jeudi 4 février, elle donnait une conférence de presse à l’Étage du Liberté :

« Les actrices le disent, elles ne reçoivent pas beaucoup de scénarios. Et c’est un phénomène en Asie, il n’y a pas beaucoup de films d’héroïnes. »

Elle-même avoue rencontrer des difficultés en tant que réalisatrice. Son rapport avec les acteurs en pâtit. « Ils ont tendance à ne pas me faire confiance, à avoir des préjugés envers moi. », explique-t-elle, adulée par son producteur qui la soutient face aux journalistes avec un sourire : « Moi, je pense qu’elle est très brillante ! »

Shin Su-won interroge de son regard critique la société coréenne et propose dans Circle Line (2012) et Madonna (2015), qu’elle présentait en avant-première les 5 et 9 février, de dévoiler des drames sociaux. Jusqu’où va le pouvoir de l’argent ? De quelles difficultés souffrent les habitant-e-s ? La réalisatrice filme les inégalités entre les classes sociales, parfois de manière radicale, pour une prise de conscience terrible mais efficace. On ne ressort pas de la projection indemne.

Shin Su-won interroge de son regard critique la société coréenne et propose dans Circle Line (2012) et Madonna (2015), qu’elle présentait en avant-première les 5 et 9 février, de dévoiler des drames sociaux. Jusqu’où va le pouvoir de l’argent ? De quelles difficultés souffrent les habitant-e-s ? La réalisatrice filme les inégalités entre les classes sociales, parfois de manière radicale, pour une prise de conscience terrible mais efficace. On ne ressort pas de la projection indemne.

FEMME SANS ISSUE ?

Dans ce film, Madonna, plusieurs facettes des femmes sont mises en lumière. Discrètes, paumées, écrasées, en proie à leurs doutes, leurs faiblesses et leurs convictions, elles troublent et crèvent le cœur quant à la condition féminine qui donne peu d’espoir pour le futur.

« Je suis classée satirique comme réalisatrice. Et ça me va que les gens pensent ça. Mes films ne sont pas grand public. En Corée, ce sont principalement les thrillers qui sont investis financièrement. Avant, certains essayaient des choses différentes mais la génération de cinéaste d’aujourd’hui a du mal à survivre. », explique Shin Su-won.

Si la programmation présentait au départ une belle couleur féminine, la réalité de sa représentation calme l’enthousiasme initial. « Même quand la femme décide de prendre sa liberté, de s’émanciper, comme dans Une femme libre, et qu’elle sort du moule, l’histoire se termine de manière dramatique. Conclusion : mieux vaut rester dans le moule. », analyse Anne Le Hénaff qui trouve l’adage coréen très révélateur et symbolique de la supériorité masculine : « L’homme est le ciel, la femme est la terre. »

Le patriarcat va même jusqu’à créer des mouvements d’hommes en colère, dénonçant des discriminations par rapport aux femmes, comme en atteste l’article de Courrier International daté d’avril 2015, « La ‘’haine des femmes’’ prend de l’ampleur ». Seong Jae-gi, défunt fondateur de Solidarité des hommes, en 2008 (rebaptisé depuis Solidarité pour l’égalité des sexes), proteste contre les prétendus privilèges accordés aux femmes dont : « les quotas (d’emploi dans les administrations), les installations réservées aux femmes (dans les transports et les espaces publics), le ‘’congé menstruel’’ (un jour par mois), etc. Et surtout elles ne sont pas soumises au service militaire obligatoire, contrairement aux hommes (la norme étant de deux ans). »

Pour M.Kim, actuel président de l’organisation, « Seong Jae-gi a eu le courage de violer un tabou en accusant les femmes au pouvoir au risque d’être ridiculisé et méprisé, y compris par les hommes qu’il essayait de défendre. Il a défendu la cause jusqu’à la mort, celle-ci ne doit pas rester vaine. »

Les deux militantes féministes, Lee Seon-mi et Mok Soo-jeong, reconnaissent quelques évolutions en matière de droits de femmes, notamment sur l’intérêt qu’accordent à présent les journaux politiques à des sujets tels que le stress de la femme au foyer ou la pénibilité du travail. Toutefois, elles se montrent bien pessimistes quant au pouvoir en place, la Corée du Sud étant présidée depuis 2012 par une femme, Park Geun-Hye, fille de l’ancien dictateur, Park Chung-hee, toujours très en prise au confucianisme et donc aux valeurs de fidélité à la famille.

Avec « Cherry Blossom » et « Ol’ fashioned kiss », elle donne tout de suite le ton de son univers si singulier et inattendu. Sa voix, limpide et soprano, sonne jazz et blues. Elle qui admire Billie Holiday et vénère son défunt grand-oncle chanteur de cabaret dans l’entre-deux-guerres, s’inscrit aujourd’hui dans la lignée des figures jazz des années 40. Et va même jusqu’à cacher de moitié son visage derrière un micro allemand des années 30, dont elle ne se sépare jamais en tournée.

Avec « Cherry Blossom » et « Ol’ fashioned kiss », elle donne tout de suite le ton de son univers si singulier et inattendu. Sa voix, limpide et soprano, sonne jazz et blues. Elle qui admire Billie Holiday et vénère son défunt grand-oncle chanteur de cabaret dans l’entre-deux-guerres, s’inscrit aujourd’hui dans la lignée des figures jazz des années 40. Et va même jusqu’à cacher de moitié son visage derrière un micro allemand des années 30, dont elle ne se sépare jamais en tournée. Elle impose le silence dès lors qu’elle délivre les premières notes des chansons. Seul un léger filet de voix transperce ce silence apaisant. Elle ne suspend pas le temps, elle le rend supportable, gai et mémorable. Même quand elle entame la partie plus sombre et néfaste du sentiment amoureux et du romantisme mutilant.

Elle impose le silence dès lors qu’elle délivre les premières notes des chansons. Seul un léger filet de voix transperce ce silence apaisant. Elle ne suspend pas le temps, elle le rend supportable, gai et mémorable. Même quand elle entame la partie plus sombre et néfaste du sentiment amoureux et du romantisme mutilant.

Sans jugement ni leçon de morale, il raconte leurs modes de vie, leurs états d’esprit et des bribes de leurs parcours. Loin de l’image de l’être monstrueux qu’a pu attribuer la philosophie à la misanthropie, Nicolas Bonneau apporte un discours nuancé de gris dans cette vision manichéenne de la société et de l’humanité. Et on ne peut résister à dire que son spectacle est grisant.

Sans jugement ni leçon de morale, il raconte leurs modes de vie, leurs états d’esprit et des bribes de leurs parcours. Loin de l’image de l’être monstrueux qu’a pu attribuer la philosophie à la misanthropie, Nicolas Bonneau apporte un discours nuancé de gris dans cette vision manichéenne de la société et de l’humanité. Et on ne peut résister à dire que son spectacle est grisant.

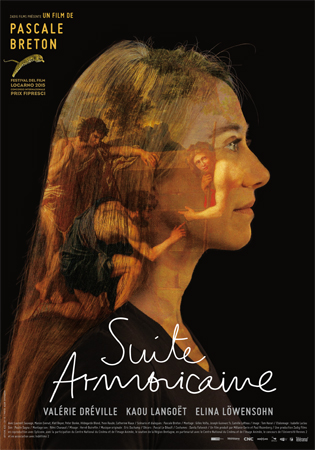

C’est un adieu à une génération qui laisse la place à une autre, et une autre et encore une autre. La nouvelle génération, présentée par les étudiant-e-s qu’incarnent Kaou Langouët, Klet Beyer ou encore Ewen Gloanec, appartient à une jeunesse insaisissable, portée sur l’instantanée. Mais ce qui transparait à l’écran, c’est une jeunesse en pleine recherche. D’elle-même mais aussi de ses ancêtres. De ses origines. Les racines, la langue bretonne, les traditions orales, la nature, la culture rurale… Le passé et le présent se côtoient dans une dynamique saine et sobre.

C’est un adieu à une génération qui laisse la place à une autre, et une autre et encore une autre. La nouvelle génération, présentée par les étudiant-e-s qu’incarnent Kaou Langouët, Klet Beyer ou encore Ewen Gloanec, appartient à une jeunesse insaisissable, portée sur l’instantanée. Mais ce qui transparait à l’écran, c’est une jeunesse en pleine recherche. D’elle-même mais aussi de ses ancêtres. De ses origines. Les racines, la langue bretonne, les traditions orales, la nature, la culture rurale… Le passé et le présent se côtoient dans une dynamique saine et sobre.

Waed Bouhassoun manie sans artifice les modulations du chant arabe, ce qui lui vaut d’être assimilée à des grands noms de la chanson arabe des années 30, comme l’artiste égyptienne Oum Kalthoum. Et de sa musique, la chanteuse syrienne dégage émotions vives et blessures profondes. Parmi lesquelles s’entremêlent nostalgie, douleurs, souffrances, pureté et profondeurs de l’âme.

Waed Bouhassoun manie sans artifice les modulations du chant arabe, ce qui lui vaut d’être assimilée à des grands noms de la chanson arabe des années 30, comme l’artiste égyptienne Oum Kalthoum. Et de sa musique, la chanteuse syrienne dégage émotions vives et blessures profondes. Parmi lesquelles s’entremêlent nostalgie, douleurs, souffrances, pureté et profondeurs de l’âme.

1975. Couëron, près de Nantes. Les ouvriers de l’usine Tréfimétaux sont en grève. Ils revendiquent une augmentation de salaires. Lorsque la direction envoie un courrier aux familles sommant les hommes de plier, le coup de pression est difficile à digérer. Les femmes prennent la colère. Peu d’entre elles travaillent mais leurs maris connaissent des conditions de travail déplorables, les couples en pâtissent, ne connaissant le « confort » qu’en période de vacances. Elles s’indignent, viennent grossir les rangs des grévistes investissant alors le piquet de grève devant l’usine.

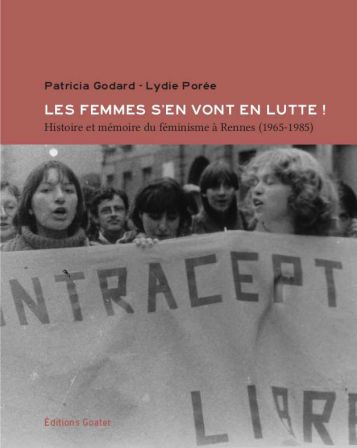

1975. Couëron, près de Nantes. Les ouvriers de l’usine Tréfimétaux sont en grève. Ils revendiquent une augmentation de salaires. Lorsque la direction envoie un courrier aux familles sommant les hommes de plier, le coup de pression est difficile à digérer. Les femmes prennent la colère. Peu d’entre elles travaillent mais leurs maris connaissent des conditions de travail déplorables, les couples en pâtissent, ne connaissant le « confort » qu’en période de vacances. Elles s’indignent, viennent grossir les rangs des grévistes investissant alors le piquet de grève devant l’usine. « Cette lutte a permis de questionner les pratiques syndicales, de voir la place laissée aux femmes dans les instances… On s’est demandé alors s’il fallait soutenir les luttes quand les femmes prennent la parole même si ce n’est pas dans le fond féministe. », précise la sociologue. Le livre Elles s’en vont en lutte – Histoire et mémoire du féminisme à Rennes (1965 – 1985), écrit par les militantes rennaises Lydie Porée et Patricia Godard, fait état dans sa deuxième partie « Rennaises en mouvement » de l’investissement des femmes dans les luttes sociales.

« Cette lutte a permis de questionner les pratiques syndicales, de voir la place laissée aux femmes dans les instances… On s’est demandé alors s’il fallait soutenir les luttes quand les femmes prennent la parole même si ce n’est pas dans le fond féministe. », précise la sociologue. Le livre Elles s’en vont en lutte – Histoire et mémoire du féminisme à Rennes (1965 – 1985), écrit par les militantes rennaises Lydie Porée et Patricia Godard, fait état dans sa deuxième partie « Rennaises en mouvement » de l’investissement des femmes dans les luttes sociales.

Quand on s’intéresse de plus près au fonctionnement de la Corée du Sud, les chances d’avenir pour les nouveaux-nés sont identiques, sans distinction de sexe. Dans l’éducation des enfants, depuis plusieurs années, il ne serait plus question de discrimination envers les petites filles qui effectuent la même scolarité et atteignent le même niveau d’études que les garçons.

Quand on s’intéresse de plus près au fonctionnement de la Corée du Sud, les chances d’avenir pour les nouveaux-nés sont identiques, sans distinction de sexe. Dans l’éducation des enfants, depuis plusieurs années, il ne serait plus question de discrimination envers les petites filles qui effectuent la même scolarité et atteignent le même niveau d’études que les garçons. Shin Su-won interroge de son regard critique la société coréenne et propose dans Circle Line (2012) et Madonna (2015), qu’elle présentait en avant-première les 5 et 9 février, de dévoiler des drames sociaux. Jusqu’où va le pouvoir de l’argent ? De quelles difficultés souffrent les habitant-e-s ? La réalisatrice filme les inégalités entre les classes sociales, parfois de manière radicale, pour une prise de conscience terrible mais efficace. On ne ressort pas de la projection indemne.

Shin Su-won interroge de son regard critique la société coréenne et propose dans Circle Line (2012) et Madonna (2015), qu’elle présentait en avant-première les 5 et 9 février, de dévoiler des drames sociaux. Jusqu’où va le pouvoir de l’argent ? De quelles difficultés souffrent les habitant-e-s ? La réalisatrice filme les inégalités entre les classes sociales, parfois de manière radicale, pour une prise de conscience terrible mais efficace. On ne ressort pas de la projection indemne.

C’est là tout le propos du film, qui a été l’an dernier présenté lors de la semaine de la critique du festival de Cannes, et qui voyage à travers le monde, excepté à Gaza où il ne sera pas diffusé. Arab et Tarzan souhaitent parler de celles et de ceux qui peuplent cette petite ville à la population si dense (2 millions ½ de personnes sur 360 km2). Avant même de parler du conflit. Ou plutôt des conflits.

C’est là tout le propos du film, qui a été l’an dernier présenté lors de la semaine de la critique du festival de Cannes, et qui voyage à travers le monde, excepté à Gaza où il ne sera pas diffusé. Arab et Tarzan souhaitent parler de celles et de ceux qui peuplent cette petite ville à la population si dense (2 millions ½ de personnes sur 360 km2). Avant même de parler du conflit. Ou plutôt des conflits.