Pour une lutte féministe, antiraciste et écologiste. Pour une lutte auto-organisée dans les quartiers populaires. Mais surtout pour le respect et la dignité des enfants et des parents. Ce sont là les engagements de l’organisation politique Front de mères, fondée à Bagnolet et implantée dans diverses villes de France, en Belgique et bientôt en Espagne. A Rennes, Priscilla Zamord et Aurélie Macé en sont membres.

YEGG : Comment est né Front de mères à Rennes ?

Priscilla Zamord : Front de mères est né en 2021 à Rennes avec l’idée de voir comment on pouvait essayer de mener des luttes adaptées à notre territoire sur le droit des enfants, les parentalités, par rapport à des constats qu’on a pu faire sur des discriminations renforcées et une désenfantisation (c’est-à-dire considérer les jeunes mineurs parfois comme des adultes) de la part des institutions. Historiquement, on a fait venir Fatima Ouassak (fondatrice en 2016 du syndicat national, basé à Bagnolet, ndlr)pour une rencontre en 2021 à la Cohue qui nous a permis de faire le lien autour de son livre (La puissance des mères, ndlr),de rassembler, de commencer à se poser des questions et à monter un petit groupe en regardant les enjeux et les grosses problématiques des quartiers populaires concernant les enfants et les parents. On s’est mis au travail.

Aurélie Macé : C’est très récent. C’était à l’automne 2021.

YEGG : Quelles sont les discriminations constatées ?

Aurélie Macé : En tant que parent et parent délégué, c’est de se rendre compte que dans une école de quartier populaire ou une école de centre ville – ça dépend des écoles – il y a beaucoup de familles issues des diasporas ou de l’immigration post coloniale. Du coup, comment est-ce qu’entre parents, on peut faire réseau pour accompagner ces familles qui n’ont pas forcément accès à toutes les informations. Ce n’est pas que par rapport à l’action de la ville de Rennes ou de l’école, c’est comment est-ce que le quotidien est vécu quand tu te retrouves dans une situation d’OQTF (Obligation de quitter le territoire français, ndlr) ? Où est-ce que tu es hébergée quand tu es violentée par ton mari et qu’il se trouve à la sortie de l’école ? L’idée, c’est de se poser les questions de « Moi, j’emmène mon enfant à l’école là mais voilà ce qui se passe autour… »

Priscilla Zamord : Vous avez organisé un groupe de travail à ce propos. Pas en lien avec Front de mères mais vous avez eu quelques victoires.

Aurélie Macé : On s’est organisés entre parents, on s’est réuni-e-s en lien avec la ville pour voir comment on pouvait améliorer l’école et comment on pouvait être plus proches des parents en créant du contact et en traduisant ces contacts pour qu’ils soient accessibles. En étant disponibles auprès des assos d’accompagnement des migrants pour accompagner sur l’aspect de la vie quotidienne. En fait, c’est être à l’écoute des demandes et se rendre disponibles, essentiellement.

Priscilla Zamord : Le constat, c’est de se dire que dans les quartiers populaires, notamment à Maurepas, il y a eu des amendes discriminatoires pendant la période de confinement, avec des familles qui se retrouvent avec des sommes astronomiques à régler. C’était extrêmement compliqué le rapport police – population. Il y a aussi une problématique autour de la transmission et de la valorisation des mémoires des familles. Quelle est la place et la reconnaissance des langues des familles ? Quelle est la place et la reconnaissance des histoires, des mobilités aussi qu’ont pu vivre les enfants (le fait d’aller à l’étranger, de se déplacer pendant les vacances, pour moi c’était aux Antilles, pour d’autres ça va être au Maroc, en Algérie, etc.) et comment ces trajectoires-là, elles ne sont pas du tout suffisamment valorisées dans l’institution qu’est l’Education nationale ? Et puis il y a aussi des questions qui sont plutôt liées à la parentalité LGBT, aux enfants trans, par exemple. On a eu plusieurs exemples au niveau national d’enfants trans qui se sont suicidés ou qui ont vécu du harcèlement. Donc c’est aussi de voir comment on traite cette question-là. On pourrait se dire que dans les quartiers populaires, il n’y a pas d’enfants trans ou plus largement de jeunes LGBT, mais c’est qu’en fait, on ne les voit pas, ils sont invisibilisés. Il faut qu’on puisse créer des espaces safe pour accompagner les parents et les enfants. Qu’on soit en quartier populaire ou pas. Après, on ne peut pas nier les violences inter-quartiers à Rennes et c’est aussi comment on accompagne les mamans qui peuvent se retrouver dans des procédures judiciaires vis-à-vis de leurs enfants qui sont aussi stigmatisés, qui peuvent aussi être démunies en terme de ressources de droits, etc. Il y a tout un tas de chantiers. Il y a plein de constats, on ne va pas tout faire. Aujourd’hui, notre question, c’est comment on arrive à mobiliser, à rendre notre démarche accessible et fédératrice et surtout hyper simple. Et quand je dis simple, ça veut dire ambitieuse dans les objectifs mais simple dans la façon de faire. Il y a du génie politique dans les quartiers populaires mais ce n’est pas toujours évident de rendre visible et de faire de l’aller vers. Donc c’est aussi à nous de faire différemment, de se mettre dans l’action et d’organiser des choses.

Aurélie Macé : On a déjà eu des temps d’échanges entre nous.

Priscilla Zamord : Pour écouter les situations. On se contacte toutes les semaines mais après pour se rassembler, c’est un peu soumis aux conditions sanitaires. On fait des visios, on se voit, beaucoup à La Cohue. Et puis il y a des actions qu’on essaye de faire en alliance avec d’autres organisations. Je ne pouvais pas être là mais Aurélie, tu as participé à la Marche pour la vérité et la justice pour Babacar. Ça crée du lien avec d’autres collectifs.

Aurélie Macé : On était plusieurs de Front de Mères à être présent-e-s. À la fois pour montrer notre solidarité par rapport à Awa, la sœur de Babacar, dans sa démarche mais aussi pour faire le lien avec les collectifs Vérité et Justice, plus issus de Paris et de la région parisienne mais qui étaient tous présents. Et puis échanger sur les situations qu’on peut avoir à Rennes, notamment d’accompagner une des mamans pour faire le lien avec ce réseau et se rendre compte des réalités mais aussi de l’accompagnement qui peut être fait. Un des moments forts, c’était avec Assa Traoré, qui était présente, qui est d’origine malienne, et Lalla, elle-même d’origine malienne et membre de Front de Mères. C’était une rencontre forte parce qu’elles sont toutes les deux confrontées à la question de violences policières, à des degrés différents mais on est bien sur une échelle et un parcours malheureusement.

Priscilla Zamord : On parle des discriminations qui peuvent être liées à l’origine ethnique. On a eu les cas très concrets des amendes discriminatoires. On a parlé des LGBT. Mais il y a aussi l’engagement pour l’écologie. Ça c’est un peu le dénominateur commun : l’écologie sociale, populaire. Qui répond à des choses très pratico-pratiques mais qui met aussi en lumière des luttes qui ont été menées dans les quartiers populaires ou par des personnes racisées, invisibilisées. Le 10 mars, on a organisé une projection au Pôle Associatif de la Marbaudais avec Keur Eskemm et Extinction Rebellion sur l’écologie décoloniale, un film documentaire réalisé par deux jeunes citoyens qui se sont auto-organisés avec un financement participatif et qui ont fait un documentaire hyper bien sur le chlordécone aux Antilles. Il s’agit de valoriser des démarches auto-organisées sur des questions d’écologie et de s’approprier le combat, les luttes, etc. Keur Eskemm, ils sont à Maurepas, ils font un travail magnifique je trouve avec les jeunes. Et puis Exctinction Rebellion qu’on connaît aussi pour sa lutte écologique. Autant Front de Mères et Keur Eskemm, ça aurait peut-être été évident parce que c’est un peu le même territoire. Autant rencontrer Exctinction Rebellion, ce n’était pas une évidence en soi donc c’est vraiment chouette, cette alliance-là. Comme je l’ai dit, on commence avec beaucoup d’humilité dans les façons de faire mais avec une volonté très forte. On fait des actions simples, on y va, on s’y met, on voit ce que ça produit… C’est pour ça que c’est aussi un choix de commencer à Maurepas. À la base, on a été sollicité-e-s pour faire un projet « transquartierspopulaires » mais en fait, ça, ça vient après. Il faut d’abord qu’on consolide bien notre base, qu’on soit bien ancré-e-s dans un territoire, qu’on fasse des choses pratiques, qui servent aux gens, immédiates, avant de vouloir éventuellement travailler dans d’autres territoires. Et puis comme on a déjà à gérer la relation avec le national… Parce qu’aujourd’hui, il y a le QG à Bagnolet qui est ultra puissant avec Vertdragon qui est la première maison d’écologie populaire en France (avec l’alliance avec Alternatiba). C’est sur que c’est un peu les paillettes, parce qu’ils ont un super lieu, des moyens, un QG… Et puis Fatima et les autres militantes de Front de Mères, elles sont quand même bien ancrées à Bagnolet depuis des années et des années… Les habitants les connaissent et les identifient donc pour fédérer et faire venir des gens, c’est un peu plus simple. Parce qu’elles ont une histoire là-bas.

Aurélie Macé : Elles sont fédérées en tant que mamans d’élèves.

Priscilla Zamord : Donc le QG est à Bagnolet et autour il y a une antenne à Rennes, à Strasbourg, une en construction à Toulouse, en région parisienne, Pantin en cours aussi… Et puis il y a les alliances au-delà de la France. Il y a un Front de Mères très chouette et très puissant et dynamique à Bruxelles, co-créé par deux femmes dont une qui travaille dans les quartiers et une qui est avocate spécialisée dans la lutte contre les violences policières et qui a suivi des gros dossiers médiatiques en Belgique. Et puis il y a Front de Mères à Barcelone - inauguré publiquement au mois de mai - qui existe déjà. Et puis, il y a aussi des prémices à Rome. C’est chouette parce qu’on arrive à fleurir et à s’adapter aux territoires.

YEGG : Ce n’est pas une problématique nationale.

Priscilla Zamord : Non, la lutte contre les discriminations, l’écologie, la lutte contre les violences policières et la question de la transmission des mémoires et des héritages culturels, c’est un combat universel !

Aurélie Macé : Front de Mères est en structuration nationale et européenne et locale. C’est un syndicat. Il s’agit de trouver la forme qui correspond le mieux au fil du temps.

Priscilla Zamord : En étant dans l’auto-organisation ! Parce que pour l’instant, on n’a pas de fonds publics. Ce sont des adhésions et le financement d’une fondation. Et puis on est dans une logique de gouvernance partagée. Aurélie, toi, tu as cette expertise associative et jeunesse, et moi, c’est plutôt le champ ESS (Economie sociale et solidaire) donc on apporte cette volonté aussi de gouvernance partagée, vraiment une gouvernance démocratique, et d’être dans quelque chose de respectueux du territoire et de la forme que ça prend dans chaque ville. Ça n’a jamais été un plaquage de l’Île de France car les réalités sont différentes.

YEGG : Comment est-ce reçu par les familles, à Rennes ?

Aurélie Macé : À Maurepas, du coup. Quand on en parle, quand on a pu être présentes et qu’on a pu échanger, il y a un écho positif et intéressé sur la démarche et les valeurs qui sont portées. Après de là à se réunir et s’engager, c’est une autre démarche. C’est pour ça qu’on ne veut pas multiplier les réunions mais vraiment être dans l’action et faire des choses concrètes pour réunir et fédérer des gens.

Priscilla Zamord : Nos réunions, c’est pour préparer les actions concrètes et sortir du discours. On est très au clair et aligné-e-s sur nos valeurs, sur la ligne politique qu’on défend, et c’est aussi grâce à tout le travail déjà fait par Bagnolet, avec le site, le manifeste, tout est au clair. On sait qui on est, où est-ce qu’on se situe et surtout où est-ce qu’on veut aller et qui sont les personnes/structures toxiques qu’il faut un peu dépolluer, on va dire.

Aurélie Macé : La rencontre avec Fatima Ouassak, qui avait eu lieu en septembre, a réuni toutes les personnes qui avaient pu lire son ouvrage et qui s’y reconnaissaient. Comme par exemple une des mamans que j’ai accompagnée, qui porte le voile, qui est hyper présente auprès de ses enfants, qui a poursuivi ses études, etc. Ça lui a redonné de la force de venir à cette rencontre. Et elle a vu comment elle pouvait s’engager à nos côtés mais aussi suivre un réseau.

Priscilla Zamord : On invite à nous rejoindre toutes les personnes qui se sentent concernées par le présent et l’avenir des générations actuelles et futures dans les quartiers populaires et qui sont outrées par les discriminations que peuvent vivre des enfants et cette déshumanisation qu’il y a parfois. On peut être papa, maman, ni maman, ni papa, tata, etc… Il n’y a pas d’obligation à avoir eu un enfant.

Aurélie Macé : Ça peut être aussi des personnes qui bossent dans l’Education nationale.

Priscilla Zamord : Oui, et c’est le cas d’ailleurs. Encore une fois, on est outré-e-s par les discriminations que peuvent générer l’Education nationale mais on n’est pas contre le corps enseignant. Bien au contraire, on les considère comme des allié-e-s et on est pour une meilleure reconnaissance de leur travail et de leurs conditions de travail. Il y a énormément d’autres professionnel-le-s de l’éducation nationale et populaire, parce que l’éducation, ce n’est pas que l’Education nationale, c’est aussi les médiateurs, éducateurs, animateurs, etc. qui veulent faire des choses pour être exemplaires mais qui n’ont pas forcément les outils et les ressources pour. Ils se confrontent à des murs. Et ces murs, ce sont bien ceux de l’institution. On fait bien la distinction entre les personnes et l’institution. A titre d’exemple, Goundo Diawara, historiquement secrétaire de Front de Mères, elle est CPE en banlieue parisienne, on a aussi une adhérente enseignante à Rennes… Il y a une diversité de profession au sein de Front de Mères, dont des demandeurs d’emplois, moi qui suis à côté élue, Aurélie qui est animatrice… Le dénominateur commun, c’est la dignité des enfants. Et la dignité des parents, particulièrement ceux issus de la diaspora, mais aussi de tous les parents. Les attaques haineuses de l’extrême droite consistent à dire qu’on n’est pas dans l’universalisme français, bah en fait pour nous, c’est tout le contraire. Moi ce que je trouverais universel, c’est que tout le monde se sente concerné par une discrimination ou une violence qu’a pu vivre un enfant.

YEGG : Certes l’organisation accueille tout le monde au-delà du genre, mais quelle dimension politique donne-t-on à ce terme de « mères » qui figure dans l’intitulé Front de Mères ?

Priscilla Zamord : En fait, c’est la mère dragon (rires). C’est la figure du dragon, de la dragonne, qui est parfaitement bien expliquée dans le livre de Fatima Ouassak : on veut absolument mettre à distance, déconstruire, et même éradiquer cette image de la mère tampon dans les quartiers populaires et cette somation de la part du gouvernement et de l’État qui en fait impose aux mères issues de l’immigration de « tenir leurs gamins », donc de les tenir à la maison, ce qui pose la question du droit à l’espace public, et de les tenir comme il faut pour qu’ils parlent bien français et puis éventuellement d’être présentes quand il s’agit d’apporter des loukoums, des accras de morue, du couscous dans les fêtes d’école ou les réunions. Alors, oui, il y a la convivialité, aucun souci mais par contre il est hors de question d’être assignées à ce rôle de mères tampons. C’est pour ça qu’on parle de mères dragons, on ne rigole pas du tout en fait. Il y a eu tellement de dinguerie ces derniers temps, je ne peux pas m’enlever de la tête cette image de collégiens ou lycéens, agenouillés par la police, c’est hyper violent.

Aurélie Macé : C’est une image forte et extrême et on ne veut pas de ça en France (et on ne s’arrête pas à la métropole) et dans nos quartiers.

Priscilla Zamord : Nous savons, et je vais rester vague parce que je fais attention, qu’il y a des forces de l’ordre qui se sont moquées de jeunes qui étaient en chantiers collectifs sur l’espace public, en présence d’éducateurs. Ils ont été humiliés et moqués et ce sont des situations qui sont inacceptables. On parlait des amendes discriminatoires pendant les périodes de confinement et encore maintenant. La semaine dernière, je participais à un débat au musée de l’histoire de l’immigration à Paris qui s’appelait « Banlieues en lutte : quel héritage et quel combat actuels ? » et en fait on voit bien que l’urgence, c’est de faire un inventaire – je ne sais pas si on peut dire comme ça – ou une démarche un peu archéologique pour mettre en évidence toutes les luttes qui ont émergé dans les quartiers populaires et qui ont abouti à des victoires. Ces victoires-là sont trop invisibilisées alors qu’elles sont inspirantes pour les habitants et les jeunes qui ont besoin de figures et d’être inspiré-e-s par des personnes. Et faire aussi l’inventaire des échecs. Et j’en viens à un sujet politique : la gauche a fait énormément de mal aux luttes des quartiers populaires et on l’a bien vu avec la Marche de l’égalité dont on fêtait les 40 ans qui a abouti à une instrumentalisation pour créer SOS Racisme et mettre sous cloche l’urgence de déconstruction et de mesures fortes. Ils ont créé SOS racisme et cette logique de Touche pas à mon pote comme si les gens n’étaient pas capables de s’auto-défendre et s’auto-organiser. Donc une approche un peu malsaine entre du caritatif et de l’instrumentalisation… Ça, évidemment, c’est hyper violent. C’est pour ça que je trouve que depuis 40 ans la gauche (dans son entièreté), elle a plutôt mis la lutte antiraciste sous le tapis et donc il y a une rupture de confiance de la part de certains habitants vis-à-vis de l’engagement politique parce qu’on a l’impression tout le temps d’être disqualifié-e ou d’être récupéré-e quand on a de la belle matière grise et qu’on fait de belles actions… On manque d’allié-e-s à gauche et on est attaqué-e-s à la jugulaire par l’extrême droite avec la néofascisation de la France et la monopolisation de l’espace médiatique par des ambassadeurs des ténèbres (de la droite extrême à l’extrême droite). Du coup, dès qu’on a une démarche qui revendique nos droits et tout simplement l’égalité, on est taxé-e-s d’indigénistes, de communautaristes, de wokistes, d’amish aussi. Et comme ça, c’est matraqué, ça ne donne pas envie de s’engager. Parce que ça fait peur. Il faut pouvoir gérer déjà au quotidien les habitants des quartiers populaires, l’impact des discriminations sur la santé, et en plus il faut s’engager en ayant une forme de courage et de solidité morale… Et physique et émotionnelle… pour faire face à ça. Donc quand on est en distorsion comme ça, entre plusieurs choses, soit on est dans l’abandon, soit on est dans le combat. Nous, ce qu’on essaye de faire avec Front de Mères, c’est de détricoter un peu les choses et d’essayer de montrer aux gens que par des choses très simples, on peut s’engager et essayer de trouver de la ressource collective pour essayer de mieux vivre son quotidien, mieux accompagner son gamin quand il a vécu une inégalité, une injustice ou une violence, changer les habitudes et valoriser les pratiques écologistes qui existent depuis super longtemps dans les quartiers populaires, comme le réemploi par exemple même si c’est parfois lié à la précarité… Il faut faire commun et se retrouver autour de moments joyeux.

Aurélie Macé : Je pense que c’est une des forces de Front de Mères. Cette image des mères qui s’occupent des enfants, qui font à manger, etc. Mais être femme, ce n’est pas cantonné à ça. C’est aussi se réunir ensemble et créer de la force dans ce qui est collectif. Et dans le livre de Fatima Ouassak, elle rappelle les autres mouvements de femmes, et ça redonne le pouvoir d’agir.

Priscilla Zamord : C’est très politique. Et dans la diversité des luttes, par exemple, Fatima, elle me parle toujours de Plogoff. Enfin, elle l’évoque souvent, l’importance du combat des femmes à Plogoff et je trouve ça génial. Voilà, Bagnolet-Finistère, même combat ! (Rires) Les alliances sont possibles à partir du moment où on est dans le respect et la non instrumentalisation des luttes. C’est pour ça que je ne parle pas de convergence des luttes. Je préfère alliance. Chacun est soi-même mais on travaille ensemble sur des projets qui nous réunissent de temps en temps, pour faire force.

YEGG : Et avec les forces féministes rennaises ?

Priscilla Zamord : On a participé à la Coordination féministe qui a eu lieu en janvier à Rennes. Je suis intervenue le matin, j’ai co-animé un atelier sur l’écologie et le féminisme. Et Front de Mères a animé un atelier dans le cadre des événements organisés les 12 et 13 mars, à Maurepas(festival Big up, à la Maison de quartier de Villejean, ndlr).D’autres projets sont envisagés avec d’autres structures, je pense aux Marie Rose par exemple. Il y a des choses en perspective.

Aurélie Macé : Il y a du lien par exemple sur le quartier avec le GRPAS.

Priscilla Zamord : Je reviens sur les modalités d’engagement, de manière générale, pas que dans les quartiers populaires, le covid a produit des changements de pratique. On a vu plein de solidarités informelles inspirantes dans les quartiers. Je pense que c’était très très dur ce qu’ils vivaient et j’ai vu plus de solidarité dans le quartier à Maurepas que quand j’ai habité dans le quartier sud gare (où je vivais lors du premier confinement) et où mes voisins ne m’adressaient jamais la parole. Quand je disais bonjour, on ne me répondait pas. Ce n’est pas la seule raison mais ça a participé à me faire revenir à Maurepas. Il y a aussi une forme de bénévolat ou d’engagement qui peut être en pointillé et c’est pas grave. Selon les modes de garde, les temps de travail, etc. on peut venir en one shot, c’est pas grave en fait.

Aurélie Macé : On a envie de montrer qu’on est présentes et c’est pour ça qu’on ne peut pas être sur tous les quartiers aujourd’hui. On veut être bien à Maurepas et être présentes le jour où il y a besoin. C’est important d’être repérées comme ça le jour où il y a besoin, la maman puisse venir pour nous alerter sur une situation de discrimination.

Priscilla Zamord : Et nous, on essaye d’activer tous les réseaux ou de la ressource. Typiquement de l’accompagnement juridique, identifier le bon avocat, faire de la collecte de témoignages, etc.

Aurélie Macé : Et la maman n’a pas besoin d’être adhérente. Simplement savoir qu’elle peut interpeler un réseau de proximité.

Priscilla Zamord : On peut être militant ou activiste de manière ponctuelle. Chacun fait comme il peut. On peut avoir le pied dans plusieurs structures. L’hybridation du militantisme, il n’y a aucun souci avec !

YEGG : Concernant les alliances avec d’autres groupes, quand on regarde l’histoire par du féminisme, on voit cette alliance avec les femmes racisées, les personnes LGBTIQ+. Mais aujourd’hui, de cette histoire, on ne retient quasiment que des femmes blanches, hétéros, etc. Quand on pense aux années 70, on parle contraception, avortement, tout en blanc. Comment appréhendez-vous ces alliances pour que ça ne reste pas anecdotique ? Comment fait-on pour ne pas répéter l’histoire ?

Priscilla Zamord : La question de comment faire alliance pour ne pas être invisibilisées après, c’est une très bonne question. Qui résonne à plusieurs titres. Sans entrer dans les détails… je pense que Front de Mères a été tellement observatrice ou en connaissance de phénomènes comme ça de récupération – qui sont une forme de violences – qu’on repère assez vite les groupes mal intentionnés. On ne rigole pas du tout, je ne sais pas comment le dire autrement. Donc oui à l’alliance mais pas à n’importe quel prix. Pour moi, il y a un vrai contrat de réciprocité qu’il faut établir avec les autres organisations. Être dans quelque chose de coopératif mais pas dans quelque chose de l’ordre de la récupération. On est hyper au taquet là dessus. On a une expertise et des héritages où il y a eu tellement d’extorsion qu’on fait attention. Sur la lutte féministe, c’est pareil. On a une telle expertise d’usage au quotidien dans les quartiers populaires qu’on ne peut plus nous la faire à l’envers. Ce n’est plus possible. C’est plus sur la théorie où parfois je vois des glissements. Comme sur l’intersectionnalité par exemple. Y a moyen à un moment de juste revenir sur la genèse ? Kimberlé Crenshaw, juriste afroaméricaine, qui a définit l’intersectionnalité par l’origine ethnique et les discriminations qui venaient autour se compléter. Et aujourd’hui, je vois parfois des féministes qui ont complètement évacué la question de la discrimination raciale et qui se disent « tiens on va y mettre un peu de LGBT, de handicap, etc. ». Non, ça ne marche pas comme ça. Un peu de respect pour celles qui ont conçu, conscientisé, lutté… MeToo, c’est pareil. On dit que c’est Alyssa Milano qui l’a lancé aux Etats-Unis alors que non c’est une afroaméricaine, Tarana Burke, qui a lancé le hashtag. Elle a été complètement invisibilisée.

Aurélie Macé : Et justement le but de Front de Mères, c’est de rendre visibles les invisibles. Par les premières concernées. Ça fait partie des discussions dans le groupe sur la place des un-e-s et des autres. C’est important !

Priscilla Zamord : Et puis, un travail qu’il faudra qu’on fasse à un moment donné sur Front de Mères, localement, c’est de rendre visibles les personnes qui ont participé à des changements, des luttes, issues des minorités qui ont été invisibilisées, ou des personnes actuelles qui ne sont pas forcément dans des luttes mais qui sont des figures culturelles de cette diversité à Rennes et qu’on ne voit pas.

YEGG Magazine : Merci à vous.

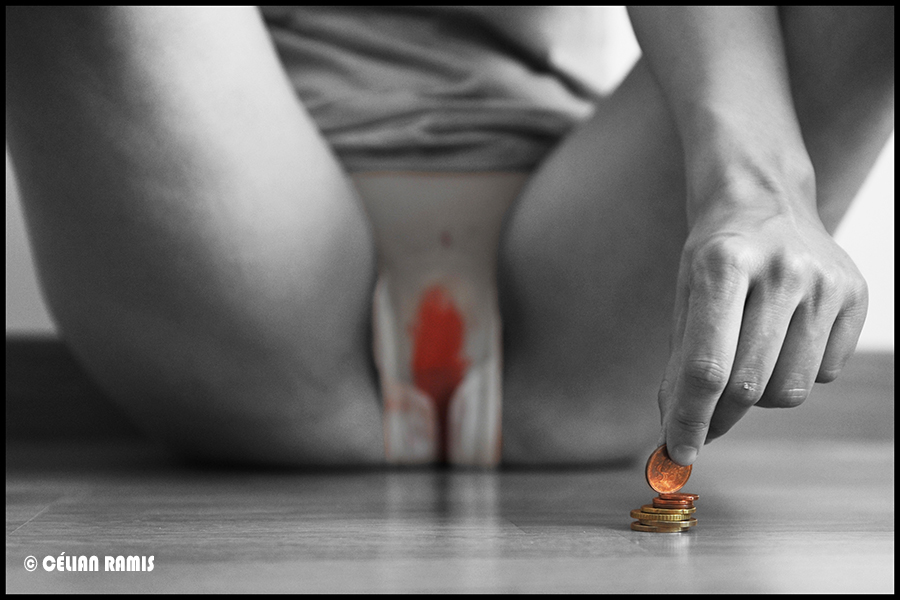

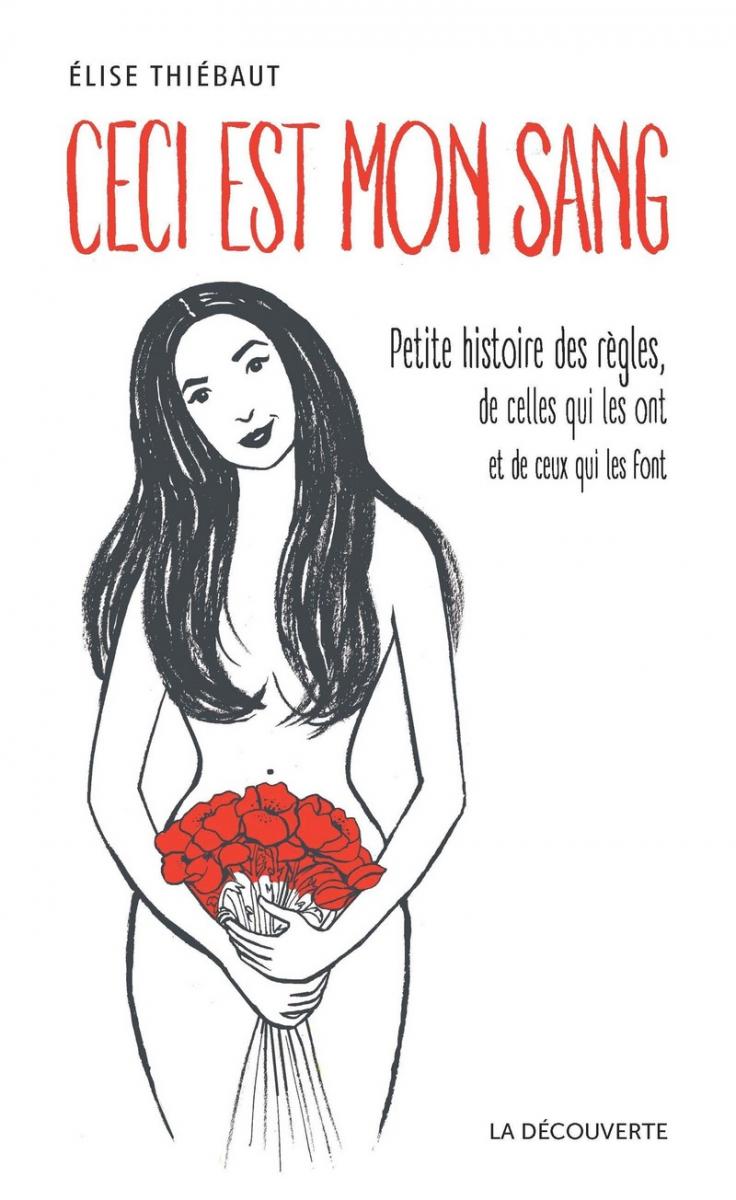

« 30% des étudiantes disent qu’elles doivent choisir entre un paquet de pâtes et des protections périodiques. », signale Elise Thiebaut, journaliste et autrice, entre autre, de l’essai Ceci est mon sang. Le 24 mai, elle était présente à la table ronde « Femmes sans abris et règles », organisée à Askoria, à Rennes, par les associations Entourages et Bulles Solidaires.

« 30% des étudiantes disent qu’elles doivent choisir entre un paquet de pâtes et des protections périodiques. », signale Elise Thiebaut, journaliste et autrice, entre autre, de l’essai Ceci est mon sang. Le 24 mai, elle était présente à la table ronde « Femmes sans abris et règles », organisée à Askoria, à Rennes, par les associations Entourages et Bulles Solidaires. « Il y a un déficit d’informations et de formations. Il y a un risque de choc toxique quand on change sa protection avec des mains pas propres, quand on garde le tampon trop longtemps, etc. Quand on n’a pas la notion du temps parce qu’on est dans un présent de survie et qu’on oublie de changer son tampon, c’est très problématique ! », insiste Elise Thiebaut.

« Il y a un déficit d’informations et de formations. Il y a un risque de choc toxique quand on change sa protection avec des mains pas propres, quand on garde le tampon trop longtemps, etc. Quand on n’a pas la notion du temps parce qu’on est dans un présent de survie et qu’on oublie de changer son tampon, c’est très problématique ! », insiste Elise Thiebaut.

Elisabeth Seuzaret et Odoneila Tovohaly ont postulé au même service civique à la suite de leur licence de sociologie et ont intégré ensemble l’équipe d’Unis-Cité Bretagne, structure qui organise et promeut les services volontaires des jeunes. La mission : créer son propre projet solidaire. « On était toutes les deux sur la thématique du féminisme. Moi, à travers un podcast et Elisabeth, à travers l’éducation. », signale Odoneila.

Elisabeth Seuzaret et Odoneila Tovohaly ont postulé au même service civique à la suite de leur licence de sociologie et ont intégré ensemble l’équipe d’Unis-Cité Bretagne, structure qui organise et promeut les services volontaires des jeunes. La mission : créer son propre projet solidaire. « On était toutes les deux sur la thématique du féminisme. Moi, à travers un podcast et Elisabeth, à travers l’éducation. », signale Odoneila.

Masturbation collective devant des magazines pornos, cohabitation paradoxale entre le rejet de l’homosexualité et la fascination pour des hommes virils en mini shorts et sueur, atrophie des émotions dès le plus jeune âge avec l’injonction « Sois un homme mon fils », honte intégrée de jouer avec des poupées… La masculinité hégémonique se fabrique en opposition à la féminité et dans le mépris de tout ce qui s’en approche.

Masturbation collective devant des magazines pornos, cohabitation paradoxale entre le rejet de l’homosexualité et la fascination pour des hommes virils en mini shorts et sueur, atrophie des émotions dès le plus jeune âge avec l’injonction « Sois un homme mon fils », honte intégrée de jouer avec des poupées… La masculinité hégémonique se fabrique en opposition à la féminité et dans le mépris de tout ce qui s’en approche.

Or, les femmes, de tous temps et de toutes origines, ont créé elles aussi le monde d’hier et d’aujourd’hui et pensé le monde de demain. On ne les retient pas ? Parce que l’Histoire est écrite par les hommes, blancs, cisgenres, hétérosexuels, valides, bourgeois, etc. pour les hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels, valides, bourgeois, etc.

Or, les femmes, de tous temps et de toutes origines, ont créé elles aussi le monde d’hier et d’aujourd’hui et pensé le monde de demain. On ne les retient pas ? Parce que l’Histoire est écrite par les hommes, blancs, cisgenres, hétérosexuels, valides, bourgeois, etc. pour les hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels, valides, bourgeois, etc. Il comble le vide, rétablit l’équilibre et chasse l’absence de ces figures féminines dont les témoignages, passant par le théâtre documentaire ou la fiction, ou le mélange des deux, délivrent un message puissant. La transmission opère et interroge alors l’impact des représentations sur l’ensemble des sociétés et leur vision des filles et des femmes.

Il comble le vide, rétablit l’équilibre et chasse l’absence de ces figures féminines dont les témoignages, passant par le théâtre documentaire ou la fiction, ou le mélange des deux, délivrent un message puissant. La transmission opère et interroge alors l’impact des représentations sur l’ensemble des sociétés et leur vision des filles et des femmes. Pareil du côté de Caroline Alaoui : « Au départ, on pensait adapter des œuvres autour du matrimoine et puis en se mettant à l’écriture, on a fini par écrire nos textes et à en faire une création à proprement parler. La question de la légitimité est toujours centrale. En tant que jeunes autrices, il faut toujours se convaincre que nos mots sont à la hauteur. Les temps de recherches étaient très nourrissants, empouvoirants. De ce travail est née l’envie de mettre en parallèle ces femmes et ce qui résonnait en nous (pas dans l’immédiat mais ce sera certainement pour une suite). Et ça nous a posé la question de la place des femmes dans le milieu théâtral. Et nous a poussé à avoir une réflexion sur comment on estimait la valeur de notre travail en tant que créatrices. S’autoriser à rêver grand. À rêver normal, en fait. Au contact de toutes ces femmes, dont on parle et avec qui on travaille, on a pris confiance en nous. »

Pareil du côté de Caroline Alaoui : « Au départ, on pensait adapter des œuvres autour du matrimoine et puis en se mettant à l’écriture, on a fini par écrire nos textes et à en faire une création à proprement parler. La question de la légitimité est toujours centrale. En tant que jeunes autrices, il faut toujours se convaincre que nos mots sont à la hauteur. Les temps de recherches étaient très nourrissants, empouvoirants. De ce travail est née l’envie de mettre en parallèle ces femmes et ce qui résonnait en nous (pas dans l’immédiat mais ce sera certainement pour une suite). Et ça nous a posé la question de la place des femmes dans le milieu théâtral. Et nous a poussé à avoir une réflexion sur comment on estimait la valeur de notre travail en tant que créatrices. S’autoriser à rêver grand. À rêver normal, en fait. Au contact de toutes ces femmes, dont on parle et avec qui on travaille, on a pris confiance en nous. » Ne pas oublier celles qui œuvrent à rendre le matrimoine tout aussi vivant que les spectacles qu’elles écrivent, créent et mettent en scène. Et profiter de l’éclairage qui lui ait fait actuellement.

Ne pas oublier celles qui œuvrent à rendre le matrimoine tout aussi vivant que les spectacles qu’elles écrivent, créent et mettent en scène. Et profiter de l’éclairage qui lui ait fait actuellement.

On n’en parlait pas encore trop en 2016. On se disait ça avec André Hélard, son mari, en préparant la conférence du 17 mars - à la MIR avec Justine Caurant de HF Bretagne et Marie-Laure Cloarec, clown qui lira des textes à cette occasion. On se disait qu’elle aurait été trop contente de voir tout ce qui sort sur le matrimoine, toutes ces questions-là, le livre de Titiou Lecoq (Les grandes oubliées, ndlr) entre autre… Elle aurait été super contente. Elle a manqué toutes les étapes qui découlent de MeToo et ça l’aurait je pense conforté dans ce qu’elle a fait. Elle se disait être un « dinosaure féministe », elle se voyait comme une ancienne combattante… Elle a du souffrir je pense de solitude en étant féministe.

On n’en parlait pas encore trop en 2016. On se disait ça avec André Hélard, son mari, en préparant la conférence du 17 mars - à la MIR avec Justine Caurant de HF Bretagne et Marie-Laure Cloarec, clown qui lira des textes à cette occasion. On se disait qu’elle aurait été trop contente de voir tout ce qui sort sur le matrimoine, toutes ces questions-là, le livre de Titiou Lecoq (Les grandes oubliées, ndlr) entre autre… Elle aurait été super contente. Elle a manqué toutes les étapes qui découlent de MeToo et ça l’aurait je pense conforté dans ce qu’elle a fait. Elle se disait être un « dinosaure féministe », elle se voyait comme une ancienne combattante… Elle a du souffrir je pense de solitude en étant féministe.