Célian ramis

Le coût de la virilité : toute une éducation à repenser

La virilité a un coût. Exorbitant. Chaque année, la France dépense 95,2 milliards d’euros pour colmater les trous béants d’une société patriarcale bercée aux idéaux virilistes. Une estimation calculée par l’historienne et essayiste Lucile Peytavin.

« Nous en sommes tous et toutes victimes. Les chiffres ne secouent pas la société : ça en dit long sur celle-ci ! » Il y a quelques années de ça, Lucile Peytavin rédigeait – dans le cadre de ses études en histoire – une thèse sur le travail des femmes et des hommes dans l’artisanat et le commerce aux XIXe et XXe siècles. Au fil de ses recherches, elle tombe sur une statistique à l’origine de son essai Le coût de la virilité – Ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes : la population carcérale française est composée de 96,3% d’hommes. Pour elle, c’est un choc. « Les prisons sont remplies d’hommes et ce n’est même pas un sujet. À partir de ce moment-là, je n’ai plus du tout vu la société de la même manière », signale-t-elle. Sa prise de conscience se poursuit et le déclic se produit le jour où passent devant elle, dans la rue, des véhicules de police, sirènes hurlantes : « Je me dis alors qu’ils vont intervenir pour un délit probablement commis par un homme. Et à ça, il faudra ajouter l’intervention des pompiers puis de la Justice, des services pénitentiaires, des services de santé, des services d’insertion, etc. Je me suis demandée combien nous dépensions chaque année pour ça ? Et je me suis lancée dans le calcul de ce que j’ai appelé le coût de la virilité ! »

UNE ESTIMATION ALARMANTE ET POURTANT EN DEÇA DE LA RÉALITÉ

Les chiffres sont effarants. Et cerise sur le gâteau, l’essayiste précise que son estimation est en deçà de la réalité. Elle parle « d’un gouffre statistique ». Les hommes représentent 83% des 2 millions d’auteurs d’infractions pénales traitées annuellement par les parquets, 90% des personnes condamnées par la Justice, 86% des mis en cause pour meurtre, 99% des auteurs de viols, 84% des auteurs présumés d’accidents routiers mortels, 95% des auteurs de vols avec violences, 97% des auteurs d’agressions sexuelles… « Tous les hommes ne sont pas des délinquants et des criminels mais majoritairement les délinquants et les criminels sont des hommes ! Et il y a là un point d’aveuglement car quand on étudie la violence, on ne prend pas ça en compte », souligne Lucile Peytavin qui prend l’exemple d’un soir de match de foot : jamais dans les médias, par exemple, on ne mettra en exergue le fait que dans 98% des affaires de violence sont commises par des hommes.

Les chiffres sont effarants. Et cerise sur le gâteau, l’essayiste précise que son estimation est en deçà de la réalité. Elle parle « d’un gouffre statistique ». Les hommes représentent 83% des 2 millions d’auteurs d’infractions pénales traitées annuellement par les parquets, 90% des personnes condamnées par la Justice, 86% des mis en cause pour meurtre, 99% des auteurs de viols, 84% des auteurs présumés d’accidents routiers mortels, 95% des auteurs de vols avec violences, 97% des auteurs d’agressions sexuelles… « Tous les hommes ne sont pas des délinquants et des criminels mais majoritairement les délinquants et les criminels sont des hommes ! Et il y a là un point d’aveuglement car quand on étudie la violence, on ne prend pas ça en compte », souligne Lucile Peytavin qui prend l’exemple d’un soir de match de foot : jamais dans les médias, par exemple, on ne mettra en exergue le fait que dans 98% des affaires de violence sont commises par des hommes.

« Il a donc fallu chercher les chiffres au-delà du point d’aveuglement. Le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Justice fonctionnent majoritairement pour des hommes, en fait ! J’ai donc calculé les coûts directs et les coûts indirects. Le coût de la virilité correspond à la différence entre les sommes dépensées pour faire face aux comportements asociaux des hommes et les sommes dépensées pour faire face aux comportements asociaux des femmes », explique-t-elle. Et ce coût s’élève à 95,2 milliards par an, en France. Dans son livre, elle détaille tous les éléments, toutes les formules mathématiques et toutes les dépenses, qu’elle récapitule dans un tableau aux résultats vertigineux. Il y a tout d’abord les dépenses de l’État : 9 milliards d’euros pour la défense et la sécurité (dont les forces de l’ordre avec 8,6 milliards d’euros), 7 milliards d’euros pour la justice (incluant l’administration pénitentiaire) et 2,3 milliards d’euros pour la santé.

Et puis il y a les coûts humains et matériels selon la méthode qu’elle détaille dans les pages précédentes : 18 milliards d’euros pour les coups et violences volontaires, 17,8 milliards d’euros pour les crimes et délits sexuels (hors famille), 13,3 milliards d’euros pour l’insécurité routière, 7,5 milliards d’euros pour le trafic de stupéfiants, 8,4 milliards d’euros pour la maltraitance des enfants ou encore 3,3 milliards d’euros pour les violences conjugales. D’autres lignes viennent noircir le tableau : les homicides et tentatives d’homicide, les vols, la traite humaine ou encore les atteintes à la sureté de l’État (attentats du 13 novembre 2015).

« Le surcoût de 95,2 milliards d’euros par an est colossal ! C’est une somme largement sous-estimée puisqu’il est très difficile d’avoir accès aux données par sexe et qu’un grand nombre de délits et crimes ne font pas l’objet d’une procédure pénale… »

déplore Lucile Peytavin.

LA VIRILITÉ : MYTHES ET IDÉES REÇUES

Mais l’idée de la co-fondatrice de l’association Genre et statistiques est d’aller encore au-delà des chiffres. Ou plutôt de les faire parler, ces chiffres explosifs. De les mettre sur la table et de les analyser. Décrypter ce qu’ils nous disent des comportements des hommes et surtout des injonctions sociales à la virilité. Car c’est là que réside tout l’intérêt du travail titanesque effectué par Lucile Peytavin : déconstruire les mythes et idées reçues qui fondent l’éducation patriarcale et genrée, obligeant les garçons dès le plus jeune âge à se construire dans la violence et le mépris d’autrui, en particulier des femmes. « Il y a des hommes pacifiques et des femmes violentes. Nous ne sommes pas prédéterminé-e-s. Des idées reçues circulent pour expliquer et légitimer les violences des hommes », explique l’historienne.

Dans sa ligne de mire : le temps des cavernes confrontant les chasseurs et les cueilleuses, l’impact de la testostérone dans le processus de violence et le cerveau soi-disant différent entre les femmes et les hommes. Au fil des pages comme de sa conférence, elle détricote tous les stéréotypes et préjugés essentialistes visant à établir une nature de la femme et une nature de l’homme. Exit la douceur et l’instinct maternel qui caractérisent le genre féminin et la bravoure et l’agressivité qui caractérisent le genre masculin. « Le paléolithique est la période la plus étendue de notre histoire. Les femmes aussi chassaient et avaient du pouvoir. Et surtout, attention à l’importance qu’on accorde à la chasse ! A cette époque, les populations se nourrissent principalement d’une alimentation végétale », rappelle-t-elle, non sans lien avec l’essai de Marylène Patou-Mathis, L’homme préhistorique est aussi une femme.

Autre notion à manier avec précaution : la testostérone et son influence viriliste. « Des études récentes ont montré que chez un individu, l’hormone peut être attribuée aussi bien à un comportement violent qu’à un comportement altruiste. On le voit chez différentes espèces de singes. La fluctuation du taux de testostérone se fait en fonction du rôle social ! », insiste-t-elle, avant de déboulonner un dernier élément crucial : le cerveau n’a pas de sexe. « On a longtemps pensé que les hommes et les femmes avaient des cerveaux différents. Là encore, le XIXe siècle est passé par là… Aujourd’hui, on sait que ce n’est pas vrai. A la naissance, nous n’avons que 10% de nos capacités neuronales. Ensuite, la plasticité cérébrale s’effectue en fonction de nos expériences, de nos environnements, etc. » Il s’agit donc bien d’une construction sociale, fruit d’une éducation différenciée dès le plus jeune âge entre les filles et les garçons, qui induit des différences de comportements chez les individus en fonction de leur genre.

LE FLÉAU DE LA VIRILITÉ

Les injonctions pèsent, dès la petite enfance. Partout, la virilité est brandie du côté masculin. Un idéal normatif, défini selon les termes d’Olivia Gazalé, philosophe et autrice de l’essai Le mythe de la virilité. Une norme à atteindre et à travers laquelle on éduque les garçons, les poussant à des rapports de domination, intégrant les violences, les discriminations, la haine des autres, etc. Dès les premiers jours de vie du bébé, on attribuera davantage d’importance à la tonicité d’un garçon, on prendra ses pleurs pour de la colère – là où on verra de la tristesse pour une fille – on sera plus permissif, on communiquera moins avec l’enfant et on misera, grâce à des vêtements confortables et adaptés, sur sa motricité – là où les filles seront plus restreintes à cause des robes et des collants – on les sanctionnera moins et on les mettra moins en garde face aux potentiels dangers.

« On se dit que c’est innocent tout ça, que ce n’est pas très grave ! », ponctue Lucile Peytavin. Pourtant, les jeux de bagarre et les armes factices qu’on fournit aux garçons délivrent des messages de violence, imprimés dans leurs esprits dès qu’ils sont petits. « La violence s’exprime très tôt ! La majorité des héros sont des hommes qui s’adonnent à une violence légitime : ils sauvent le monde donc c’est normal », poursuit l’historienne. Par la suite, à l’adolescence, la virilité se joue dans le regard des pairs. Se donner des coups, s’insulter, résister aux douleurs physiques et psychologiques ressemblent à des rites initiatiques. Le passage dans le monde adulte. Dans le monde de l’homme. Invectiver les femmes, les mépriser, rejeter tout ce qui est attribué au féminin. Apprendre que ce dernier est méprisable : « C’est encore tabou d’offrir du rose à un garçon. Quand on compare avec une fille, c’est pour humilier. Quand on dit ‘Tu cours comme une fille’, c’est rabaissant. On intègre ça et ça crée des comportements sexistes. »

Si les femmes subissent majoritairement les conséquences des violences sexistes et sexuelles, les hommes aussi payent le prix de la virilité, à une échelle différente et non comparable. Mais le risque sur la santé - et sur la vie - est élevé. « À l’âge de 14 ans, les garçons ont 70% de risque supplémentaire d’avoir un accident que les filles. 80% des cancers (dus à l’alcool, au tabac, etc.) atteignent les hommes », souligne-t-elle. Dès les premières lignes de son livre, elle écrit : « Le taux de mortalité évitable est 3,3 fois plus élevé que celui des femmes. »

Face à ses conséquences dramatiques figure l’absence de prévention. L’absence de remise en question. L’absence de prise de conscience. L’absence d’évolution et de changements nécessaires et indispensables au bon déroulement de la vie des filles et des garçons. « Les filles sont éduquées à l’empathie, au respect d’autrui et à la gestion des émotions. Ce qui favorise le capital humain et une meilleure cohésion sociale. Nous avons donc la solution : pourquoi ne pas éduquer les garçons comme les filles ? Ça revient simplement à donner une éducation plus humaniste. Nous vivrions dans une société plus riche et plus apaisée ! », questionne Lucile Peytavin.

COUPER LES ROBINETS DE LA VIOLENCE

Sa réflexion dérange, bouscule, remet les choses en perspective. Pourquoi pousser les filles à recevoir une éducation plus « masculine » alors que celle-ci est synonyme d’exposition à la violence et mise en danger de sa vie et de celle des autres ? L’historienne, convaincue et convaincante, vient interroger nos représentations, nos modes d’éducation et de pensées et les conséquences de toutes les injonctions sexistes et virilistes que nous transmettons aux enfants de génération en génération.

« Ces chiffres sont un excellent outil de sensibilisation. Je fais beaucoup de plaidoyer pour agir sur les politiques publiques et maintenant je veux intervenir à l’échelle européenne »

Son livre, Le coût de la virilité – Ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes, vient d’être traduit en Italie et adapté à la réalité du pays voisin, tout comme le travail est en cours de réalisation du côté de la Suisse. « Le problème est d’avoir accès aux ressources chiffrées. Il y a encore beaucoup d’études à mener pour qu’on précise les coûts de la virilité. Notamment pour le coût des violences conjugales qui a été estimé il y a 10 ans… », poursuit Lucile Peytavin. Pour elle, le problème majeur et le drame principal de l’immensité de ces dépenses réside dans le fait qu’elles sont réalisées pour colmater les conséquences de la virilité mais non pour les endiguer.

« On augmente les budgets de l’Intérieur et de la Justice mais on ne réfléchit pas aux sources du problème. On ne dépense pas pour prévenir ces comportements. On ne coupe pas les robinets des violences ! On peut se douter que si le surcoût venait des femmes, ce serait beaucoup moins dans l’impunité totale… », déplore-t-elle, sourire froissé. Si on peut se réjouir d’une légère évolution – notamment dans la campagne de la sécurité routière prenant en considération les chiffres – il faut poursuivre les luttes féministes, compter encore et toujours, ne rien lâcher et « jouer sur tous les tableaux ! »

- Lucile Peytavin était en conférence à l'hôtel de Rennes Métropole le 21 novembre dans le cadre de la journée d'études autour des violences sexistes et sexuelles : "Violences de genre : s'en sortir "

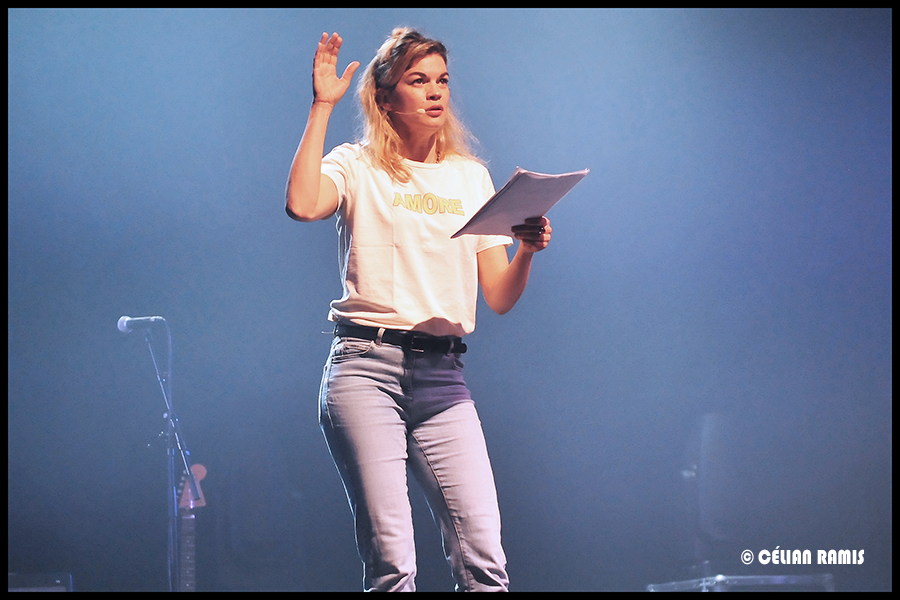

Créé fin 2022, le spectacle Désirs Plurielles nait d’une enquête réalisée auprès de 25 femmes et d’une nécessité personnelle, ressentie par Anne-Laure Paty. « En 2020, on a lancé le projet autour d’une grille d’entretiens abordant la question des femmes et de leur relation aux désirs à travers l’axe du transgénérationnel, du rapport à la transgression et du vécu », souligne la comédienne. Résultat : 25 témoignages, 40 heures de dérush… et une matrice globale pour écrire le spectacle. Elle poursuit : « Après ma première grossesse, le sujet du désir était très compliqué pour moi. J’ai fait une thérapie et c’est à ce moment-là que je me suis dit qu’il fallait que j’en fasse un spectacle ! » Dire sa relation au désir passe aussi par l’exploration des ressentis d’autres femmes. Parce que si ce rapport au désir est intime, il relève également d’une expérience collective pour les jeunes filles et femmes grandissant et se construisant dans une société patriarcale.

Créé fin 2022, le spectacle Désirs Plurielles nait d’une enquête réalisée auprès de 25 femmes et d’une nécessité personnelle, ressentie par Anne-Laure Paty. « En 2020, on a lancé le projet autour d’une grille d’entretiens abordant la question des femmes et de leur relation aux désirs à travers l’axe du transgénérationnel, du rapport à la transgression et du vécu », souligne la comédienne. Résultat : 25 témoignages, 40 heures de dérush… et une matrice globale pour écrire le spectacle. Elle poursuit : « Après ma première grossesse, le sujet du désir était très compliqué pour moi. J’ai fait une thérapie et c’est à ce moment-là que je me suis dit qu’il fallait que j’en fasse un spectacle ! » Dire sa relation au désir passe aussi par l’exploration des ressentis d’autres femmes. Parce que si ce rapport au désir est intime, il relève également d’une expérience collective pour les jeunes filles et femmes grandissant et se construisant dans une société patriarcale.

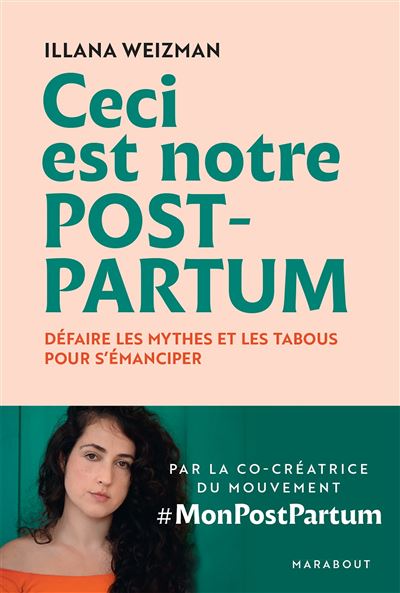

De son côté, la sociologue Illana Weizman publie en 2021 l’essai Ceci est notre post-partum et du leur, Ayla Saura, Morgane Koresh et Masha Sexplique rédigent depuis Rennes, Tel Aviv et Nîmes le guide Nos post-partum, paru en 2022 aux éditions Mango. Parce que clairement, l’information manque. Dans les commentaires et les témoignages, nombreuses sont celles qui expriment leur désespoir après coup de n’avoir reçu aucun cours sur le post-partum lors des séances de préparation à l’accouchement, que certaines sages femmes intitulent désormais « Préparation à l’accouchement et à la parentalité » afin d’englober quelques notions sur la période qui suivra la naissance. Mais là encore, ce n’est pas suffisant.

De son côté, la sociologue Illana Weizman publie en 2021 l’essai Ceci est notre post-partum et du leur, Ayla Saura, Morgane Koresh et Masha Sexplique rédigent depuis Rennes, Tel Aviv et Nîmes le guide Nos post-partum, paru en 2022 aux éditions Mango. Parce que clairement, l’information manque. Dans les commentaires et les témoignages, nombreuses sont celles qui expriment leur désespoir après coup de n’avoir reçu aucun cours sur le post-partum lors des séances de préparation à l’accouchement, que certaines sages femmes intitulent désormais « Préparation à l’accouchement et à la parentalité » afin d’englober quelques notions sur la période qui suivra la naissance. Mais là encore, ce n’est pas suffisant. En résumé, la femme, nouvelle mère, remplit son rôle reproductif et doit également satisfaire les besoins de rentabilité économique du pays et donc retourner bosser avec la même hargne. « Le patriarcat et le capitalisme voudraient qu’on ferme nos gueules et qu’on soit toujours aussi productives qu’avant la grossesse. Mais entre les douleurs ligamentaires, le mal de dos, les reflux gastriques, le fait d’être essoufflées au moindre mouvement, potentiellement les nausées et les vomissements, puis tout ce qui survient lors du post-partum, ce n’est pas possible. J’ai mis du temps à accepter que ça déborde sur mon travail, à accepter que ma fille était là, que j’allais mal dormir, qu’elle allait être malade, que j’avais envie de passer du temps avec elle et être contente qu’elle prenne du temps et de la place dans ma vie. », souligne Ayla. Elle pointe du doigt le manque d’écoute, de compassion et de compréhension. Face aux professionnel-le-s de la santé mais pas que. La société étant imprégnée des stéréotypes entourant la grossesse et la maternité, les femmes qui cassent l’image d’épanouissement et d’accomplissement sont marginalisées et clouées au pilori des mauvaises mères.

En résumé, la femme, nouvelle mère, remplit son rôle reproductif et doit également satisfaire les besoins de rentabilité économique du pays et donc retourner bosser avec la même hargne. « Le patriarcat et le capitalisme voudraient qu’on ferme nos gueules et qu’on soit toujours aussi productives qu’avant la grossesse. Mais entre les douleurs ligamentaires, le mal de dos, les reflux gastriques, le fait d’être essoufflées au moindre mouvement, potentiellement les nausées et les vomissements, puis tout ce qui survient lors du post-partum, ce n’est pas possible. J’ai mis du temps à accepter que ça déborde sur mon travail, à accepter que ma fille était là, que j’allais mal dormir, qu’elle allait être malade, que j’avais envie de passer du temps avec elle et être contente qu’elle prenne du temps et de la place dans ma vie. », souligne Ayla. Elle pointe du doigt le manque d’écoute, de compassion et de compréhension. Face aux professionnel-le-s de la santé mais pas que. La société étant imprégnée des stéréotypes entourant la grossesse et la maternité, les femmes qui cassent l’image d’épanouissement et d’accomplissement sont marginalisées et clouées au pilori des mauvaises mères. Les vécus sont variés, les voix également, les visages et les identités de genre aussi. D’où l’importance d’une campagne comme celle du Planning Familial qui a fait couler tant d’encre et de souffrance dans une vague transphobe décomplexée. Pour rappel, l’affiche, réalisée par Laurier The Fox, montrant un homme enceint a été la cible d’attaques virulentes en août 2022. En finir avec le discours binaire, sortir du silence, donner la parole et écouter les personnes concernées, valoriser les vécus et expériences, prendre en compte et en considération les récits de post-partum dans leurs réalités toutes entières.

Les vécus sont variés, les voix également, les visages et les identités de genre aussi. D’où l’importance d’une campagne comme celle du Planning Familial qui a fait couler tant d’encre et de souffrance dans une vague transphobe décomplexée. Pour rappel, l’affiche, réalisée par Laurier The Fox, montrant un homme enceint a été la cible d’attaques virulentes en août 2022. En finir avec le discours binaire, sortir du silence, donner la parole et écouter les personnes concernées, valoriser les vécus et expériences, prendre en compte et en considération les récits de post-partum dans leurs réalités toutes entières. Briser le silence, briser le tabou, briser l’isolement. Mettre en avant les changements, la liberté d’agir, le droit de faire autrement, signifier la perte de repères, la stupéfaction face à un corps que l’on ne reconnaît plus mais aussi face à une personnalité qui se dévoile, celle du parent. Accepter les difficultés, pouvoir les dire, échanger autour des vécus et ressentis. Et puis aussi s’autoriser l’épanouissement et/ou la frustration, parfois les deux mélangés, sentir sa puissance et la faire jaillir. Ou pas.

Briser le silence, briser le tabou, briser l’isolement. Mettre en avant les changements, la liberté d’agir, le droit de faire autrement, signifier la perte de repères, la stupéfaction face à un corps que l’on ne reconnaît plus mais aussi face à une personnalité qui se dévoile, celle du parent. Accepter les difficultés, pouvoir les dire, échanger autour des vécus et ressentis. Et puis aussi s’autoriser l’épanouissement et/ou la frustration, parfois les deux mélangés, sentir sa puissance et la faire jaillir. Ou pas.

YEGG : Vous travaillez en théorie du contrôle…

YEGG : Vous travaillez en théorie du contrôle…

Marlène Hagnéré, mécanicienne cycles, réagit : « Pour moi, le clivage est dans le fait de ne pas comprendre que certaines femmes ont besoin de se retrouver entre elles pour être à l’aise. L’égalité n’est qu’une illusion, même en 2022, elle n’existe vraiment pas partout (je dirais même quasiment nulle part), et l’idée de ces ateliers est justement de rééquilibrer la part des femmes dans certains domaines. (…) C’est quand même marrant, mais toutes les critiques que je reçois sur ces ateliers proviennent toujours du même profil de personne : homme blanc, hétéro, passé 50 ans (voire certains quadragénaires). Ça pose très peu de problèmes aux autres personnes… »

Marlène Hagnéré, mécanicienne cycles, réagit : « Pour moi, le clivage est dans le fait de ne pas comprendre que certaines femmes ont besoin de se retrouver entre elles pour être à l’aise. L’égalité n’est qu’une illusion, même en 2022, elle n’existe vraiment pas partout (je dirais même quasiment nulle part), et l’idée de ces ateliers est justement de rééquilibrer la part des femmes dans certains domaines. (…) C’est quand même marrant, mais toutes les critiques que je reçois sur ces ateliers proviennent toujours du même profil de personne : homme blanc, hétéro, passé 50 ans (voire certains quadragénaires). Ça pose très peu de problèmes aux autres personnes… »

Elles se réjouissent de la proposition temporaire d’un espace dédié aux femmes et minorités de genre. « Pour avoir un meilleur niveau et la confiance en soi ! », commente Cypriane qui fréquente également les soirées non mixtes mis en place par La Petite Rennes (atelier participatif et solidaire d’autoréparation de vélos). Il y a la question de l’empouvoirement qui leur apparaît comme essentielle. Pouvoir pratiquer, expérimenter, apprendre, chuter, faire des erreurs, persévérer, évoluer. La base. Mais ce qui les anime particulièrement, c’est de pouvoir respirer. Arrêter d’être angoissées à chaque fois qu’elles tournent le dos aux personnes masculines qui fréquentent elles aussi la salle. « J’ai peur ici d’être matée, parce qu’on est en legging, etc. Dans cette salle encore, je ne le ressens pas tellement. Mais par exemple, la piscine, c’est une catastrophe pour moi. Je prends sur moi à chaque fois que j’y vais. Être une femme en maillot de bain donne la sensation qu’on autorise les hommes à nous regarder et à nous juger. Mais non ! », scande Cyrielle. Elle aimerait que l’offre soit plus variée et régulière. Pas uniquement à The Roof mais plus globalement dans les lieux fréquentés par un public massivement masculin, principalement là où les corps sont dévoilés et en mouvement.

Elles se réjouissent de la proposition temporaire d’un espace dédié aux femmes et minorités de genre. « Pour avoir un meilleur niveau et la confiance en soi ! », commente Cypriane qui fréquente également les soirées non mixtes mis en place par La Petite Rennes (atelier participatif et solidaire d’autoréparation de vélos). Il y a la question de l’empouvoirement qui leur apparaît comme essentielle. Pouvoir pratiquer, expérimenter, apprendre, chuter, faire des erreurs, persévérer, évoluer. La base. Mais ce qui les anime particulièrement, c’est de pouvoir respirer. Arrêter d’être angoissées à chaque fois qu’elles tournent le dos aux personnes masculines qui fréquentent elles aussi la salle. « J’ai peur ici d’être matée, parce qu’on est en legging, etc. Dans cette salle encore, je ne le ressens pas tellement. Mais par exemple, la piscine, c’est une catastrophe pour moi. Je prends sur moi à chaque fois que j’y vais. Être une femme en maillot de bain donne la sensation qu’on autorise les hommes à nous regarder et à nous juger. Mais non ! », scande Cyrielle. Elle aimerait que l’offre soit plus variée et régulière. Pas uniquement à The Roof mais plus globalement dans les lieux fréquentés par un public massivement masculin, principalement là où les corps sont dévoilés et en mouvement.  « Dans ce contexte du sport, je trouve ça vraiment chouette de proposer un espace non mixte mais il ne faudrait pas que ce soit partout et tout le temps. », répond Nora lorsqu’on l’interroge sur le regard qu’elle porte sur la mixité choisie. Bien qu’il ne soit pas une nouveauté, le sujet reste controversé. Vivement critiquée dans les années 50/60/70, dans les périodes et les groupes engagé-e-s pour les droits civiques des personnes noires aux Etats-Unis ou encore les réunions du Mouvement de Libération des Femmes en France, la non mixité est pourtant essentielle dans les luttes pour l’égalité. Sans hommes cisgenres imprégnés de toute construction sociale privilégiée et dominante, sans personnes blanches « dépositaires d’un pouvoir hégémonique », comme le signale la sociologue Nacira Guénif-Souilamas dans Le Monde en défendant le collectif Mwasi lors du festival afroféministe. Elle précise : « Ces jeunes femmes veulent simplement créer un espace d’échanges sûr et rassurant. »

« Dans ce contexte du sport, je trouve ça vraiment chouette de proposer un espace non mixte mais il ne faudrait pas que ce soit partout et tout le temps. », répond Nora lorsqu’on l’interroge sur le regard qu’elle porte sur la mixité choisie. Bien qu’il ne soit pas une nouveauté, le sujet reste controversé. Vivement critiquée dans les années 50/60/70, dans les périodes et les groupes engagé-e-s pour les droits civiques des personnes noires aux Etats-Unis ou encore les réunions du Mouvement de Libération des Femmes en France, la non mixité est pourtant essentielle dans les luttes pour l’égalité. Sans hommes cisgenres imprégnés de toute construction sociale privilégiée et dominante, sans personnes blanches « dépositaires d’un pouvoir hégémonique », comme le signale la sociologue Nacira Guénif-Souilamas dans Le Monde en défendant le collectif Mwasi lors du festival afroféministe. Elle précise : « Ces jeunes femmes veulent simplement créer un espace d’échanges sûr et rassurant. »

« En janvier 2023, Net Plus a mis en place une nouvelle organisation de travail. Les nouvelles fiches de poste augmentent drastiquement les charges de travail mais pas le temps de travail. Elles – je dis « elles » car ce sont majoritairement des femmes – nous ont expliqué qu’elles rentraient le soir en pleurant. Certaines sont en arrêt malade, d’autres ont démissionné et une a été licenciée », précise Mélisande, avant de rejoindre le groupe composé de salarié-e-s de Net Plus, de syndicats (CGT, Sud Solidaires) et de collectifs (Si on s’alliait ?, La cause du peuple, Les Jeunes révolutionnaires, Nous Toutes 35), au métro Pontchaillou.

« En janvier 2023, Net Plus a mis en place une nouvelle organisation de travail. Les nouvelles fiches de poste augmentent drastiquement les charges de travail mais pas le temps de travail. Elles – je dis « elles » car ce sont majoritairement des femmes – nous ont expliqué qu’elles rentraient le soir en pleurant. Certaines sont en arrêt malade, d’autres ont démissionné et une a été licenciée », précise Mélisande, avant de rejoindre le groupe composé de salarié-e-s de Net Plus, de syndicats (CGT, Sud Solidaires) et de collectifs (Si on s’alliait ?, La cause du peuple, Les Jeunes révolutionnaires, Nous Toutes 35), au métro Pontchaillou.

Sans oublier la dimension genrée d’un travail précaire, souvent attribué à des personnes sexisées racisées ou exilées. 77% des agents de service sont des femmes, indique le site de Net Plus. « On est là pour soutenir la mobilisation et on est réuni-e-s pour montrer qu’on peut agir ! Le collectif augmente de plus en plus… », prévient Si on s’alliait ?.

Sans oublier la dimension genrée d’un travail précaire, souvent attribué à des personnes sexisées racisées ou exilées. 77% des agents de service sont des femmes, indique le site de Net Plus. « On est là pour soutenir la mobilisation et on est réuni-e-s pour montrer qu’on peut agir ! Le collectif augmente de plus en plus… », prévient Si on s’alliait ?.

Dans le body horror, les personnages féminins sont fréquemment utilisés. La grossesse, l’accouchement, les menstruations, le post partum sont des thématiques récurrentes, « parfois abordées de manière catastrophique et parfois abordées de manière innovante ». Elle cite alors Ginger Snaps, de John Fawcett, dans lequel la protagoniste est griffée dans le dos par une bête. A l’approche de ses règles, la jeune femme devient de plus en plus monstrueuse. « Ce qui est drôle, c’est que finalement ce n’est pas parce qu’elle a ses règles qu’elle est comme ça, c’est parce qu’elle est devenue un loup-garou », s’amuse Manon Franken. Ce à quoi Cyrielle Dozières rétorque : « Le cinéma de genre a beaucoup exploité ça pour créer de l’horreur alors que pour les femmes, avoir ses règles, c’est quelque chose de banal… » Voilà qui pose la question du regard porté sur le propos cinématographique.

Dans le body horror, les personnages féminins sont fréquemment utilisés. La grossesse, l’accouchement, les menstruations, le post partum sont des thématiques récurrentes, « parfois abordées de manière catastrophique et parfois abordées de manière innovante ». Elle cite alors Ginger Snaps, de John Fawcett, dans lequel la protagoniste est griffée dans le dos par une bête. A l’approche de ses règles, la jeune femme devient de plus en plus monstrueuse. « Ce qui est drôle, c’est que finalement ce n’est pas parce qu’elle a ses règles qu’elle est comme ça, c’est parce qu’elle est devenue un loup-garou », s’amuse Manon Franken. Ce à quoi Cyrielle Dozières rétorque : « Le cinéma de genre a beaucoup exploité ça pour créer de l’horreur alors que pour les femmes, avoir ses règles, c’est quelque chose de banal… » Voilà qui pose la question du regard porté sur le propos cinématographique.

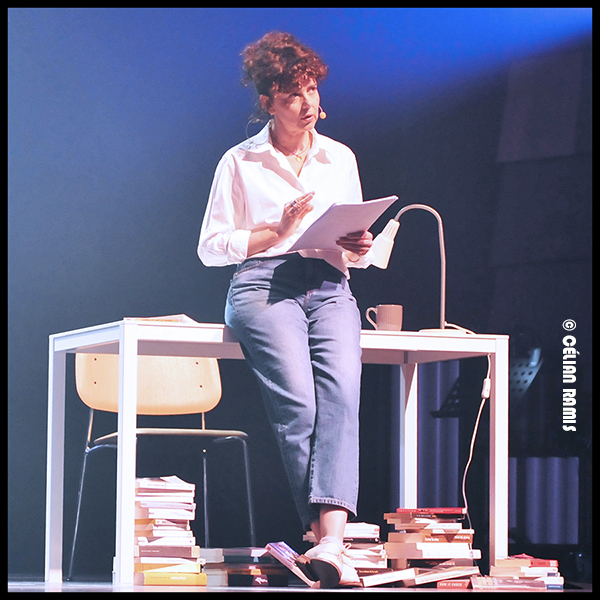

« Si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l’intérieur de vous, alors vous êtes une sorcière. », écrit Mona Chollet. Cette phrase entame le spectacle après une introduction musicale nous plongeant directement au cœur d’un instant décisif, d’un moment duquel on ne peut pas revenir indemne. Une révélation, une (re)découverte, une exploration de nos représentations collectives, une prise de conscience sur le poids et l’ampleur de l’horreur des chasses aux sorcières, une mise en miroir contemporaine interrogeant les stigmates de cet héritage patriarcal dont les normes dominantes perdurent aujourd’hui encore dans des archétypes d’une féminité jugée douteuse. Et surtout dangereuse pour l’équilibre de la domination masculine. Femmes sans enfants, femmes célibataires ou encore femmes aux cheveux blancs… elles sont sur le banc des accusées, incarnant pleinement la figure monstrueuse des sorcières de nos sociétés. La première lecture nous rappelle que des siècles de souffrance ont contribué à façonner le monde qui est le nôtre. Des chasses aux sorcières aux 16e et 17 siècles et de nombreux procès en sorcellerie auront permis de tuer massivement des femmes, dénoncées pour leurs agissements suspects. Parce qu’elles avaient un fort caractère, une sexualité libre ou qu’elles répondaient à leurs voisins. Parce qu’elles allaient tous les dimanches à la messe ou parce qu’elles n’allaient pas tous les dimanches à la messe… : « Chaque comportement et son contraire pouvaient se retourner contre vous » Tandis qu’à cette époque, elles soignent par les plantes et leurs connaissances de la nature et du corps et aident aux accouchements, leurs agissements sont transposés en œuvres du diable. Il suffit d’être une femme pour être suspectée. Jetée à l’eau pour révéler si oui ou non, elle était une sorcière. Innocentée, si elle coule à pic. Exécutée, si elle flotte. Torturée aussi, et mise à nue pour chercher la marque du diable. Dans la majorité des cas, la suspecte est assassinée.

« Si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l’intérieur de vous, alors vous êtes une sorcière. », écrit Mona Chollet. Cette phrase entame le spectacle après une introduction musicale nous plongeant directement au cœur d’un instant décisif, d’un moment duquel on ne peut pas revenir indemne. Une révélation, une (re)découverte, une exploration de nos représentations collectives, une prise de conscience sur le poids et l’ampleur de l’horreur des chasses aux sorcières, une mise en miroir contemporaine interrogeant les stigmates de cet héritage patriarcal dont les normes dominantes perdurent aujourd’hui encore dans des archétypes d’une féminité jugée douteuse. Et surtout dangereuse pour l’équilibre de la domination masculine. Femmes sans enfants, femmes célibataires ou encore femmes aux cheveux blancs… elles sont sur le banc des accusées, incarnant pleinement la figure monstrueuse des sorcières de nos sociétés. La première lecture nous rappelle que des siècles de souffrance ont contribué à façonner le monde qui est le nôtre. Des chasses aux sorcières aux 16e et 17 siècles et de nombreux procès en sorcellerie auront permis de tuer massivement des femmes, dénoncées pour leurs agissements suspects. Parce qu’elles avaient un fort caractère, une sexualité libre ou qu’elles répondaient à leurs voisins. Parce qu’elles allaient tous les dimanches à la messe ou parce qu’elles n’allaient pas tous les dimanches à la messe… : « Chaque comportement et son contraire pouvaient se retourner contre vous » Tandis qu’à cette époque, elles soignent par les plantes et leurs connaissances de la nature et du corps et aident aux accouchements, leurs agissements sont transposés en œuvres du diable. Il suffit d’être une femme pour être suspectée. Jetée à l’eau pour révéler si oui ou non, elle était une sorcière. Innocentée, si elle coule à pic. Exécutée, si elle flotte. Torturée aussi, et mise à nue pour chercher la marque du diable. Dans la majorité des cas, la suspecte est assassinée.  « Ne pas transmettre la vie permet d’en jouir pleinement. », affirme-t-elle. Elle prône le choix pour tou-te-s mais constate que la tolérance ne s’applique qu’à celles qui, « programmées pour désirer être mères », le seront. Tout comme la société n’accepte que la jeunesse des femmes. Pas un visage ridé ne doit venir entacher la beauté d’une femme dans la fleur de l’âge. Elle représente bien trop de danger, cette femme vieillissante, assumant pleinement les marques du temps qui passe. Lynchées, moquées, pointées du doigts, les femmes sans enfants, les femmes célibataires et les femmes aux cheveux blancs sont encore et toujours des sorcières. Parce qu’elles représentent des femmes libres. Puissantes et invaincues.

« Ne pas transmettre la vie permet d’en jouir pleinement. », affirme-t-elle. Elle prône le choix pour tou-te-s mais constate que la tolérance ne s’applique qu’à celles qui, « programmées pour désirer être mères », le seront. Tout comme la société n’accepte que la jeunesse des femmes. Pas un visage ridé ne doit venir entacher la beauté d’une femme dans la fleur de l’âge. Elle représente bien trop de danger, cette femme vieillissante, assumant pleinement les marques du temps qui passe. Lynchées, moquées, pointées du doigts, les femmes sans enfants, les femmes célibataires et les femmes aux cheveux blancs sont encore et toujours des sorcières. Parce qu’elles représentent des femmes libres. Puissantes et invaincues.

Tribunal d’Evry, mai 2021. Tran To Nga a 79 ans et cela fait 6 ans qu’elle attend l’ouverture de ce procès intenté à l’encontre de 14 multinationales, semeuses de souffrances et de morts et représentantes de l’impérialisme occidental. Des millions de corps exposés et contaminés à l’agent orange, destiné à détruire le maquis et stopper la guérilla communiste lors de la guerre du Vietnam.

Tribunal d’Evry, mai 2021. Tran To Nga a 79 ans et cela fait 6 ans qu’elle attend l’ouverture de ce procès intenté à l’encontre de 14 multinationales, semeuses de souffrances et de morts et représentantes de l’impérialisme occidental. Des millions de corps exposés et contaminés à l’agent orange, destiné à détruire le maquis et stopper la guérilla communiste lors de la guerre du Vietnam. C’est la période des guerres qu’Angelica Kiyomi Tisseyre Sékiné nous raconte minutieusement. Accompagnée d’images d’archives et de vidéo, elle décrit le paysage, l’engouement, la force et le courage, l’enthousiasme, la peur, le désarroi. Le climat de guerre, la tension mais aussi les joies, les liens qui se nouent, les vécus qui s’embrasent et s’entrelacent. Elle nous embarque avec elle dans les galeries souterraines, dans la forêt vietnamienne, on traverse le pays avec elle et ses compagnons d’unité, on vibre avec elle lorsqu’elle retrouve sa sœur, puis sa mère, on pleure la mort de son bébé, on craint les bombardements et puis on sent cette pluie gluante qu’elle reçoit sur les épaules et on sait que ce n’est pas un herbicide quelconque.

C’est la période des guerres qu’Angelica Kiyomi Tisseyre Sékiné nous raconte minutieusement. Accompagnée d’images d’archives et de vidéo, elle décrit le paysage, l’engouement, la force et le courage, l’enthousiasme, la peur, le désarroi. Le climat de guerre, la tension mais aussi les joies, les liens qui se nouent, les vécus qui s’embrasent et s’entrelacent. Elle nous embarque avec elle dans les galeries souterraines, dans la forêt vietnamienne, on traverse le pays avec elle et ses compagnons d’unité, on vibre avec elle lorsqu’elle retrouve sa sœur, puis sa mère, on pleure la mort de son bébé, on craint les bombardements et puis on sent cette pluie gluante qu’elle reçoit sur les épaules et on sait que ce n’est pas un herbicide quelconque.

Accompagnée de Thomas Couppey et Sébastien Dalloni sur le plateau, qui apportent un effet comique, léger et décalé non négligeable, Fanny Chériaux utilise la chanson et le piano, ses outils d’expression depuis de nombreuses années, mais ne se cache pas derrière pour autant. Elle se dévoile, autant qu’elle module son organe vocal. Elle joue avec beaucoup d’autodérision et de sincérité et au fil de son récit renforce sa confiance en elle et en son corps. Le plaisir et la jouissance découverts sur le tard, la PMA à 44 ans qui étouffe le corps et la santé mentale à coup d’injections et de remarques désobligeantes et jugeantes, un avortement et les litres et les litres de sang qui coulent, le temps perdu à cultiver la haine de sa propre enveloppe charnelle parce que trop ceci ou pas assez cela… elle en aborde tous les aspects en décryptant au prisme de la société ce que devenir une femme signifie quand on n’a pas les codes de la bonne meuf. Et puis, elle s’en affranchit et nous émancipe au passage des regards malveillants, culpabilisants et moralisateurs. Venise, un corps à soi est un spectacle qui fait du bien, qui nous fait rigoler et nous insuffle une dose dynamisante de bonne humeur. Qui nous offre un souffle léger, une respiration, une profonde réflexion sur le sexisme et le poids du patriarcat que l’on fait peser sur nos corps et nos esprits. Les blessures infligées pourraient être évitées si on s’y autorisait. Alors osons être douces, être tendres, à l’aise et non conformes aux attendus d’une féminité unique, réductrice et contraignante. Sur l’idée de Virginia Woolf, offrons-nous un espace de bien-être et de liberté. Un espace dans lequel être soi est permis, accepté et assumé. Le grain de folie de Fanny Chériaux, Thomas Couppey et Sébastien Dalloni nous réveille et nous secoue, agissant en nous comme un catalyseur nécessaire à l’expression de nos individualités. Loin de la binarité du genre qui nous enferme et nous oppresse.

Accompagnée de Thomas Couppey et Sébastien Dalloni sur le plateau, qui apportent un effet comique, léger et décalé non négligeable, Fanny Chériaux utilise la chanson et le piano, ses outils d’expression depuis de nombreuses années, mais ne se cache pas derrière pour autant. Elle se dévoile, autant qu’elle module son organe vocal. Elle joue avec beaucoup d’autodérision et de sincérité et au fil de son récit renforce sa confiance en elle et en son corps. Le plaisir et la jouissance découverts sur le tard, la PMA à 44 ans qui étouffe le corps et la santé mentale à coup d’injections et de remarques désobligeantes et jugeantes, un avortement et les litres et les litres de sang qui coulent, le temps perdu à cultiver la haine de sa propre enveloppe charnelle parce que trop ceci ou pas assez cela… elle en aborde tous les aspects en décryptant au prisme de la société ce que devenir une femme signifie quand on n’a pas les codes de la bonne meuf. Et puis, elle s’en affranchit et nous émancipe au passage des regards malveillants, culpabilisants et moralisateurs. Venise, un corps à soi est un spectacle qui fait du bien, qui nous fait rigoler et nous insuffle une dose dynamisante de bonne humeur. Qui nous offre un souffle léger, une respiration, une profonde réflexion sur le sexisme et le poids du patriarcat que l’on fait peser sur nos corps et nos esprits. Les blessures infligées pourraient être évitées si on s’y autorisait. Alors osons être douces, être tendres, à l’aise et non conformes aux attendus d’une féminité unique, réductrice et contraignante. Sur l’idée de Virginia Woolf, offrons-nous un espace de bien-être et de liberté. Un espace dans lequel être soi est permis, accepté et assumé. Le grain de folie de Fanny Chériaux, Thomas Couppey et Sébastien Dalloni nous réveille et nous secoue, agissant en nous comme un catalyseur nécessaire à l’expression de nos individualités. Loin de la binarité du genre qui nous enferme et nous oppresse.