Célian Ramis

Patricia Godard, sur les pas de Colette Cosnier

Engagée pour les droits des femmes, la valorisation et la reconnaissance du matrimoine, Patricia Godard a co-fondé l’association Histoire du féminisme à Rennes, avec Lydie Porée. Ensemble, elles ont signé le livre Les femmes s’en vont en lutte, paru aux éditions Goater en 2014. Aujourd’hui, la militante revient avec un nouvel ouvrage, publié en février 2022, Colette Cosnier – Un féminisme en toutes lettres. Un femmage réjouissant, interactif et vibrant avec une figure marquante d’un féminisme qui résonne dans notre temps.

YEGG : Qu’est-ce qui vous a amené à écrire sur Colette Cosnier ?

Patricia Godard : Ça part d’une rencontre amenée par mon premier travail de recherches, fait avec Lydie Porée sur les luttes féministes à Rennes. On cherchait des féministes qui avaient fait des actions dans les années 70 et on nous disait d’aller interviewer Colette Cosnier. Elle nous avait répondu qu’elle n’avait rien fait. Parce qu’on avait amené les questions vers les luttes collectives, les groupes féministes. Elle ne s’était pas sentie concernée. On a gardé son nom en tête et puis on avait été sollicitées par Place publique Rennes pour écrire un abécédaire. On s’était dit que ça pouvait être bien de la recontacter et puis elle devait y participer aussi. Je suis allée chez elle l’interroger et ça a été un coup de foudre. C’était une sacrée personnalité. Quelqu’un de passionnant, d’attachant. Donc je dirais que le départ, c’est une rencontre. Je me suis sentie tout de suite à l’aise, avec beaucoup d’affinités alors qu’on est deux générations différentes, dans notre féminisme aussi. On est restées en lien, elle a adhéré à l’association Histoire du féminisme à Rennes, elle trouvait que c’était vraiment super qu’il y ait cette relève localement. Elle a écrit la préface de notre livre qui est sorti en 2014. J’avais lu Marion du Faouët et ses biographies aussi. Pour les hommages après son décès en janvier 2016, j’ai encore lu autre chose. J’en savais un peu plus et je me suis dit qu’il fallait que je continue à creuser.

Comment est-ce que vous décririez Colette Cosnier. Passionnée, attachante, mais encore ?

Je dirais que c’était une écrivaine, une féministe, une universitaire… Il y a toutes ces dimensions-là qui sont très liées. Et puis des aspects que j’ai vraiment découvert : c’est aussi une femme de théâtre, une historienne des femmes… Elle a plein de facettes et en même temps il y a une cohérence dans tout son travail et dans toutes ses actions. Elle a fait de la vidéo, du théâtre, elle a écrit du théâtre, elle a fait journaliste… C’est difficile de s’arrêter à une dimension.

Mais comment vous, vous la percevez, au-delà de toutes ces casquettes ?

Dans son engagement principal. Sortir de l’ombre des femmes qu’on a ignorées, oubliées ou dont l’Histoire a falsifié la vie. Il y a chez Colette Cosnier ce rôle de transmission. Et dans ce qu’on appelle aujourd’hui le matrimoine - car elle, elle n’appelait pas encore ça le matrimoine - c’est vraiment une pionnière. C’est la première universitaire, en 1973, qui travaillait sur les femmes et la littérature. Michelle Perrot le faisait à Jussieu en histoire mais en littérature, elle est vraiment pionnière. S’il y a une chose à retenir, c’est ça. Son côté justicière. Et anticonformiste. Je pense que c’est un aspect qui est très intéressant. C’est lié en partie à ses origines modestes (en tout cas, c’est mon hypothèse), elle ne rentre jamais vraiment dans les clous. Elle ne passe jamais l’agrégation, ne fait pas de thèse, elle rentre à la fac par la petite porte, avec un sujet hyper marginal : les femmes. A la fac, elle n’a pas du tout de réflexion sur sa carrière. J’ai interrogé notamment une ancienne collègue à elle à qui on a dit de ne pas bosser sur les femmes parce que ça allait ruiner sa carrière. C’est ce qu’on a dit aussi à Michelle Perrot en lui conseillant de s’intéresser plutôt aux ouvriers…

Alors que finalement, ça va beaucoup intéresser ses étudiant-e-s…

Oui ! Parmi les militantes que l’on a interrogées avec Lydie, beaucoup suivaient ses cours. Et c’était vraiment une caisse de résonnance par rapport aux luttes qui se passaient à ce moment-là. Colette Cosnier était très à l’écoute du mouvement des femmes dans les années 70. Elle lisait des revues féministes, s’intéressait à des débats sur l’écriture féminine. Son roman Le chemin des salicornes est très imprégné de la littérature féministe des années 70-80 autour du corps. Le corps prend vraiment de la place dans le récit. Ça va donc influencer son travail. Tout est imbriqué. Les luttes féministes, la littérature, son travail d’écrivaine, d’universitaire, de transmission… tout ça, ça fonctionne vraiment ensemble. Parce que sinon elle disait toujours qu’elle n’était pas militante à proprement parler. Elle a était adhérente du Planning familial à un moment mais elle n’était pas fan des groupes.

Le féminisme résonne dans ses réflexions et travail mais elle ne se définissait pas militante dans le sens activiste…

Oui, et pourtant, à plein de moments, elle va avoir des positions assez politiques. Lors de la guerre du Golfe en 91, elle découpe sa carte d’électrice et elle l’envoie à Edmond Hervé (alors maire de Rennes, ndlr). C’est une rebelle un peu ! Elle est furax que les députées socialistes femmes aient voté la guerre. Elle fait référence à Louise Bodin et à toutes les féministes de gauche. Elle a l’impression qu’elles ont suivi les mecs dans leur truc viriliste de guerre. Elle est toujours révoltée mais ne se définit pas militante. Elle dit qu’elle fait ce qu’elle sait faire, à savoir écrire et enseigner. Et c’est là où s’exprime son féminisme.

Qu’est-ce qui résonne en vous dans le parcours de Colette Cosnier ?

Ses origines modestes, d’une petite ville de province… j’ai été touchée par la correspondance avec son prof. Elle est archivée aux Champs Libres. Elle raconte ses années étudiantes notamment à Paris. On la sent perdue, sans repères. Elle n’a pas les bons réseaux, elle n’est pas aiguillée et il n’y a que ce prof-là, qui est un facho mais bon… Et ça m’a vraiment touchée, ses années étudiantes. J’ai fait une prépa à Paris, à Louis le Grand, je suis fille d’ouvriers arrivant dans ce milieu-là et j’ai trouvé ça hyper violent. Et puis le fait d’être féministe. Quand elle parle des années 90, qui étaient des années assez difficiles dans le féminisme… J’ai milité au début des années 2000 avec Mix-Cité et dans les manifs, il n'y avait personne. Le 8 mars, on ne partait pas en manif, on était en rassemblement, il y avait 50 personnes… Il y a eu une traversée du désert. Ça commence à reprendre. Au début des années 2000, ça reprend très très doucement. Ça frémissait on va dire. On essayait de se marrer mais c’est vrai qu’il fallait assumer d’être dans la rue. Je me rappelle du 1ermai où on était 8 ou 9 avec nos casseroles à distribuer des tracts sur les tâches ménagères ou des trucs comme ça. Et puis j’ai beaucoup aimé faire les recherches, ça m’a éclaté de découvrir plein de trucs. Elle avait elle aussi ce goût des recherches.

Vous êtes allée à La Flèche, sa ville natale…

Oui, c’était le premier lieu de recherches. Je suis allée sur les pas de Colette Cosnier. Voir ses maisons, les tombes de ses parents, de ses grands-parents et puis aux archives municipales, j’ai feuilleté les vieux journaux. C’était une première étape. J’ai ensuite fait pas mal d’entretiens, je suis allée aux archives municipales de Rennes et surtout au centre des archives du féminisme à Angers. André Hélard (son mari, ndlr) a versé les archives pendant ma recherche, donc il a fallu que j’attende que ce soit classé, et encore ce n’est pas terminé… On m’a laissé y accéder avant le classement définitif. Il y avait 17 cartons et je me suis plongée dedans. Je n’avais qu’une semaine. Le bon côté, c’est que je suis allée chercher plein de choses par des moyens détournés avant ça. Pendant 7 jours, je faisais l’ouverture et la fermeture de la bibliothèque universitaire, j’étais plongée dedans. C’était très très riche. Pas mal de photos, qui figurent dans le bouquin d’ailleurs, des traces de son enfance, de sa scolarité. Il y a des manuscrits, c’est très chouette de voir comment elle travaillait, elle raturait, faisait des tirets, elle accumulait beaucoup puis elle retirait de sa matière… Quelques revues de presse autour de la sortie de ses bouquins aussi. Les entretiens ont pris du temps, j’ai interrogé une trentaine de personnes et André Hélard, la personne que j’ai le plus souvent rencontrée. Une de mes sources principales à partir de 1972.

Vous avez choisi une forme particulière puisque vous discutez avec elle. Comment avez-vous articulé travail de recherches et imagination autour des réponses qu’elle vous donne ?

J’ai essayé d’organiser toute cette matière-là pour répondre aux questions que je me posais : comment elle était devenue féministe par exemple ? Je n’ai pas trouvé d’élément déclencheur - c’est rare qu’on devienne féministe parce qu’une lumière nous tombe dessus (Rires) – mais plein de faisceaux qui convergeaient donc j’essaye de lui faire dire ça. Il y a une petite part d’imagination mais pas tant que ça finalement. Je m’appuie beaucoup sur sa manière de parler, qu’on entend dans des émissions de radio, dans des conférences, etc. J’ai essayé de calquer sa façon de parler. Et puis tout ce que je raconte est sourcé, je n’ai rien inventé. Le fait de la connaître, ça aide. Souvent, les personnes qui l’ont connue parlaient de sa voix. Elle a fait beaucoup de théâtre, il paraît qu’elle était vraiment bonne comédienne, notamment en improvisation… Sa voix dégageait quelque chose.

C’est hyper intéressant de se dire que les gens ont retenu la voix d’une femme qui en plus parle des femmes !

Oui ! Le mot voix, elle l’utilise aussi quand elle parle de ses grands-parents. Elle dit qu’elle veut leur donner une voix parce qu’ils n’ont pas laissé d’archives particulières. Elle utilise souvent ce mot-là, pour les femmes biographiées aussi. Elle leur donnait une voix. Le fait que les femmes soient enfermées dans des modèles. Ça va avec le silence… Ce dialogue, c’est aussi une poursuite de l’entretien que j’avais commencé avec elle. Je l’avais revue depuis mais il y avait des questions que j’avais envie de lui poser. Et puis, s’est posée la question de la légitimité. Je me suis dit que c’était une grande biographe et je ne me sentais pas capable d’écrire une biographie sur elle. Au départ, c’était une pirouette pour éviter d’écrire une biographie classique, traditionnelle. Parce qu’il faut, comme avec un roman, avoir un sens du récit, tenir le fil tout du long… Maintenant, je me dis que j’aurais finalement peut-être été capable mais je suis contente de cette forme-là car c’est vivant, accessible à lire, et ça s’y prête bien.

Est-ce que les gens qui la connaissent et qui ont lu le livre entendent justement cette voix marquante ?

André Hélard m’a dit qu’il avait eu l’impression de l’entendre. Que ça passait très bien. Le livre vient tout juste de sortir donc je n’ai pas encore eu beaucoup de retours mais j’ai plutôt des bons échos. Michelle Perrot, au départ, elle était hyper sceptique. Et finalement, elle trouve que ça fonctionne bien. C’est vrai que c’était un peu gonflé, je ne m’en suis pas rendu compte sur le coup, c’est un peu atypique comme manière d’aborder la biographie. Mais ça correspond au personnage qui était aussi atypique.

Vous disiez qu’elle ne parlait pas à cette époque-là de matrimoine. Est-ce qu’en avançant dans sa vie, elle a entendu ce terme ?

On n’en parlait pas encore trop en 2016. On se disait ça avec André Hélard, son mari, en préparant la conférence du 17 mars - à la MIR avec Justine Caurant de HF Bretagne et Marie-Laure Cloarec, clown qui lira des textes à cette occasion. On se disait qu’elle aurait été trop contente de voir tout ce qui sort sur le matrimoine, toutes ces questions-là, le livre de Titiou Lecoq (Les grandes oubliées, ndlr) entre autre… Elle aurait été super contente. Elle a manqué toutes les étapes qui découlent de MeToo et ça l’aurait je pense conforté dans ce qu’elle a fait. Elle se disait être un « dinosaure féministe », elle se voyait comme une ancienne combattante… Elle a du souffrir je pense de solitude en étant féministe.

On n’en parlait pas encore trop en 2016. On se disait ça avec André Hélard, son mari, en préparant la conférence du 17 mars - à la MIR avec Justine Caurant de HF Bretagne et Marie-Laure Cloarec, clown qui lira des textes à cette occasion. On se disait qu’elle aurait été trop contente de voir tout ce qui sort sur le matrimoine, toutes ces questions-là, le livre de Titiou Lecoq (Les grandes oubliées, ndlr) entre autre… Elle aurait été super contente. Elle a manqué toutes les étapes qui découlent de MeToo et ça l’aurait je pense conforté dans ce qu’elle a fait. Elle se disait être un « dinosaure féministe », elle se voyait comme une ancienne combattante… Elle a du souffrir je pense de solitude en étant féministe.

Surtout quand on fait un travail de mémoire sur les femmes à une époque où on n’a pas du tout envie de les entendre. On l’a dit à ce moment-là, il n’y a pas de mot, comment elle se considère, elle, en ressortant ces femmes de l’oubli ?

Peut-être comme une historienne des femmes, même si ce n’était pas sa formation. Elle fait quelque part œuvre d’historienne, notamment dans Le silence des filles. Le sujet du bouquin, c’est pourquoi au 19eet au début du 20e, il y a si peu d’écrivaines, de compositrices, d’artistes, etc. Elle s’était rapprochée de Michelle Perrot, elles avaient participé au livre de Christine Bard sur Un siècle d’antiféminisme. À partir des journaux intimes, des manuels d’éducation des femmes, elle va plus loin dans l’analyse des mécanismes d’effacement des femmes. Avec toujours l’entrée littéraire. D’où le titre, « en toutes lettres ».

Une association comme Histoire du féminisme à Rennes poursuit sa lignée, sa continuité de Colette Cosnier. Quelle est l’importance du local pour elle ?

Tous les travaux de Colette s’ancrent dans un territoire. Ça démarre avec les vidéos qu’elle fait. Ce sont des films de famille, de vacances, mais on voit qu’elle filme les gens sur un territoire. Elle filme notamment à merveille les pêcheurs du Croisic. Il y a les vidéos mais aussi tous les textes qu’elle écrivait dans des revues locales. Pour elle, c’était important de s’ancrer sur un territoire. Ses origines sarthoises étaient importantes pour elle. Elle a fait des recherches sur la fléchoise Marie Pape-Carpantier et d’autres personnalités locales. Elle a continué ce travail-là dans Les gens de l’office, sur ses grands-parents. Après, elle arrive en Bretagne, s’intéresse à Marion du Faouët. Quand elle fait partie de la troupe du TRAC, les pièces se passent toujours à Rennes : le grand incendie, la révolution française, les luttes de 1936, Dreyfus, etc. Et puis sa grande figure : Louise Bodin qu’elle a fait revivre auprès des rennaises et des rennais. Même à Chamonix, elle va écrire George Sand et les quatre montagnes, Victor Hugo et le Mont Blanc, ou une biographie d’Henriette d’Angeville, la première femme à avoir franchi le sommet du Mont-Blanc.

La première femme seule…

Oui, seule, sans être portée comme sa prédécesseuse en effet. Et puis elle a fait aussi avec Dominique Irvoas-Dantec un travail sur les rues, les quelques rues avec des noms de femmes mais aussi avec des personnages anonymes, des prostituées, etc.

Vous dites qu’elle avait déjà des réflexions sur l’écriture. Nous sommes aujourd’hui aux prémices d’un gros débat sur l’écriture inclusive. Quel regard portait-elle sur ce sujet-là ?

Dans les années 80, elle faisait partie de la commission sur la féminisation des noms de métiers, présidée par Benoite Groult. Elle n’a pas beaucoup participé, elle a fait quelques réunions, elle ne se sentait pas légitime car elle n’était pas linguiste mais c’est une question qui l’intéressait. Elle avait bien compris l’enjeu de la langue dans l’égalité entre les femmes et les hommes. Très tôt, dans les textes, elle féminise les mots. Avec un slash. Etudiant/e, par exemple. C’est hyper novateur. Elle féminisait les noms. Elle n’écrivait pas autrice mais auteure. Elle aimait bien le mot écrivaine. Elle avait bien saisi l’enjeu. À cette époque-là, en 85, elle publie un livre sur Marie Bashkirtseff où elle découvre que son journal a été censuré, que des mots y ont été barrés. Donc elle voit bien que la langue et l’écriture sont un enjeu de visibilité, de paroles. Elle n’a pas négligé cet aspect-là du combat féministe et aujourd’hui, elle serait vraiment pour l’écriture inclusive, je n’en doute pas.

Elle était plutôt libérée des carcans et des étiquettes. Est-ce que dans ce que l’on constate des réflexions qu’elle portait, qui sont des réflexions qui commencent à émerger dans le débat public alors qu’on est en 2022, elle est en avance sur son temps ou est-ce que cela témoigne justement de ce creux dont vous parliez dans les vagues féministes ?

Oui, il y a un vrai backlash dans les années 90 qui essaye de renverser tout ce qui a été pensé, toutes les avancées. Et ça se passe où ? Dans les livres, les médias, etc. Dans le bouquin de Susan Faludi, elle explique bien ça. Et aujourd’hui, on sent clairement qu’on peut bien se reprendre ça dans la figure. Colette Cosnier a fait une conférence en 2009 qui s’appelle De l’utilité des écrivaines, où elle dit bien que ce n’est pas dans les années 70 qu’on a inventé le féminisme ou la parole des femmes. Elle reprend l’histoire littéraire à partir de Christine de Pisan pour montrer que cette parole-là a toujours existé. Effectivement, on l’a faite taire régulièrement mais les femmes ont toujours parlé. Ça fait écho au livre de Titiou Lecoq. Les femmes ont toujours été là dans l’Histoire. Colette Cosnier s’inscrivait elle-même dans une chaine. Elle avait de la reconnaissance justement pour ces femmes qu’elles disaient être comme des phares qui nous ont guidé jusqu’à aujourd’hui.

Est-ce qu’elle aurait pu imaginer être elle aussi un phare pour les nouvelles générations féministes qui peuvent la découvrir grâce à ce livre notamment ?

Je pense que c’était son souhait le plus profond mais elle n’avait pas du tout cette prétention-là. Elle s’effaçait par rapport à ses sujets. Elle était toujours dans la transmission mais jamais elle ne s’est présentée comme un phare. Mais de fait, elle l’était. Quand je discute avec ses anciennes étudiantes, elles gardent vraiment un souvenir très très fort de ce modèle-là. Il y avait moyen de penser autrement, de lire autrement, de lire autre chose. Elle a fait beaucoup en terme de transmission. Elle a fait par exemple un travail avec des étudiantes de 2eannée et des femmes retraitées de l’université du temps libre où elle confrontait d’un côté les souvenirs des femmes de l’université du temps libre et les textes qu’étudiaient les étudiantes. Sur plein de sujets : la maternité, le mariage, les modèles… Je trouve ça super intéressant comme expérience.

Sur la notion de mariage, on voit dans les extraits anotés dans le livre qu’elle est parfois Colette Hélard, Colette Hélard-Cosnier et Colette Cosnier. Elle réaffirme son identité personnelle malgré le mariage ?

Alors c’est plus complexe que ça. Moi aussi ça m’a questionné et je me suis dit que j’allais faire un tableau. Après, j’ai compris la logique. Au départ, à l’université, elle était Colette Hélard et c’est là que ça a évolué. Car sur les textes, il n’y a que Marion du Faouët qui est écrit par Colette Hélard-Cosnier. Après elle signe toujours ses livres en tant que Colette Cosnier. Dans le cadre universitaire, dans ses collaborations, colloques, etc. d’abord elle était Colette Hélard et ensuite ça a évolué en Hélard-Cosnier. Par contre, elle a fini sa carrière au Mans en tant que Colette Cosnier, en 95.

On sait ce qui l’amène à ses réflexions qui encore une fois (ré)apparaissent aujourd’hui dans le débat féministe ?

Je pense qu’elle avait conscience de l’importance du patriarcat qui s’inscrit dans le nom de famille. Je pense aussi qu’elle a du s’appeler Hélard pour des raisons administratives parce qu’à l’époque, on ne pouvait même pas imaginer que ça se passe autrement. Peu à peu, elle a fait rentrer son nom. Et puis, elle avait le modèle de Marie Pape-Carpantier qui a apposé son nom de famille, Carpantier, à celui de son mari. Ça a pu faire un déclic pour elle.

Qu’est-ce que raconte plus largement ce livre sur Colette Cosnier qui parle d’une figure mais s’étend plus largement à nous faire réfléchir plus globalement au matrimoine ? Qu’est-ce qu’il représente dans ce matrimoine que l’on n’a pas envie de réduire à Rennes ?

De plus en plus, j’y réfléchis et je pense qu’il faut que j’arrête de la présenter comme une écrivaine rennaise. Il faut que je dise écrivaine française. Que ce soit la plume de Colette Cosnier qui est vraiment une belle plume, ou dans l’ensemble de son travail, elle mérite d’être reconnue, vraiment, et pas simplement comme une figure locale. Oui, il s’agit du matrimoine tout court et je regrette qu’elle ne soit pas dans le Dictionnaire des féministes qui a été publié en 2017, il me semble. Il faudra peut-être une réédition…

Sans doute faudra-t-il de très nombreuses rééditions de livres et manuels pour faire apparaître les femmes dans l’Histoire. Merci Patricia Godard !

-

LES DATES À RETENIR :

- Les 12 et 13 mars : rencontre avec Patricia Godard au festival Rue des livres, au Cadet de Bretagne, à Rennes.

- Le 13 mars à 10h15 : table-ronde sur le matrimoine littéraire avec Patricia Godard, Gaëlle Pairel et André Hélard au festival Rue des livres, au Cadet de Bretagne, à Rennes.

- Le 17 mars à 18h30 : Deux livres, une femme – Colette Cosnier, conférence avec Patricia Godard organisée par Histoire du féminisme à Rennes, à la Maison Internationale de Rennes.

- Le 19 mars à 14h30 : Déambulation dans Rennes autour de Colette Cosnier – un combat pour la place des femmes, organisée par Histoire du féminisme à Rennes (lieu précisé lors de la réservation : histoire.feminisme.rennes@gmail.com)

Se réconcilier avec son image, son apparence, son corps. La démarche intéresse profondément Anne-Cécile Estève qui réfléchit, avec Cécile Méal, à la création d’une association fondée autour de la photographie thérapeutique.

Se réconcilier avec son image, son apparence, son corps. La démarche intéresse profondément Anne-Cécile Estève qui réfléchit, avec Cécile Méal, à la création d’une association fondée autour de la photographie thérapeutique.

L’envie partagée entre Carrefour 18 et le centre social Ty Blosne de réfléchir et de travailler sur la place des femmes dans l’espace public amène l’association à affiner le propos. La première édition de Haut les cœurs est lancée entre janvier et mars 2021 et valorise 18 femmes du Blosne et du centre ville, réunies autour de la notion de courage et la posture d’héroïnes.

L’envie partagée entre Carrefour 18 et le centre social Ty Blosne de réfléchir et de travailler sur la place des femmes dans l’espace public amène l’association à affiner le propos. La première édition de Haut les cœurs est lancée entre janvier et mars 2021 et valorise 18 femmes du Blosne et du centre ville, réunies autour de la notion de courage et la posture d’héroïnes. Une deuxième phase commence ensuite, celle des postures. La mise en mouvements du sentiment de puissance. L’exploration et l’expérimentation des positions illustrant leurs propos et ressentis.

Une deuxième phase commence ensuite, celle des postures. La mise en mouvements du sentiment de puissance. L’exploration et l’expérimentation des positions illustrant leurs propos et ressentis. Elles prennent l’espace public et nous offrent, au-delà d’une réflexion sur la place des femmes dans ces lieux, l’opportunité de les découvrir elles. Elles et leurs parcours, leurs différences, leurs singularités, leurs joies, leurs batailles, leurs combats, leurs convictions, leurs quotidiens.

Elles prennent l’espace public et nous offrent, au-delà d’une réflexion sur la place des femmes dans ces lieux, l’opportunité de les découvrir elles. Elles et leurs parcours, leurs différences, leurs singularités, leurs joies, leurs batailles, leurs combats, leurs convictions, leurs quotidiens.

Elles les font vivre. Elles les font vibrer, ces femmes qui constituent ce que l’on nomme le matrimoine. C’est-à-dire ce qui nous vient des mères. Des femmes. Dire qui elles sont, mettre en lumière des filles et des femmes d’âges et de champs d’explorations différents, aussi que d’époques et d’origines différentes, c’est rétablir cette Histoire arrachée, confisquée, déformée.

Elles les font vivre. Elles les font vibrer, ces femmes qui constituent ce que l’on nomme le matrimoine. C’est-à-dire ce qui nous vient des mères. Des femmes. Dire qui elles sont, mettre en lumière des filles et des femmes d’âges et de champs d’explorations différents, aussi que d’époques et d’origines différentes, c’est rétablir cette Histoire arrachée, confisquée, déformée. Y compris pour les deux créatrices de ces lectures théâtralisées. « Ça m’a fait avancer dans mon féminisme. Découvrir toutes ces histoires extraordinaires, ça permet de réaliser le combat de certaines femmes… Et d’être plus vigilantes à ne pas se faire substituer sa place. Ça provoque aussi des questionnements. Chaque portrait m’interroge à un endroit différent. Quand on prend l’exemple de Wu Zetian, première femme régnante en Chine au 7esiècle, on pense à la résonnance avec aujurd’hui, où on assiste pour la première fois en France à une quasi mixité aux élections présidentielles… On peut presque tout ramener à aujourd’hui. », s’enthousiasme Lety Pardalis.

Y compris pour les deux créatrices de ces lectures théâtralisées. « Ça m’a fait avancer dans mon féminisme. Découvrir toutes ces histoires extraordinaires, ça permet de réaliser le combat de certaines femmes… Et d’être plus vigilantes à ne pas se faire substituer sa place. Ça provoque aussi des questionnements. Chaque portrait m’interroge à un endroit différent. Quand on prend l’exemple de Wu Zetian, première femme régnante en Chine au 7esiècle, on pense à la résonnance avec aujurd’hui, où on assiste pour la première fois en France à une quasi mixité aux élections présidentielles… On peut presque tout ramener à aujourd’hui. », s’enthousiasme Lety Pardalis.

Samedi 20 novembre, l’association Ouest Trans organisait un rassemblement dans la capitale bretonne pour la Journée du Souvenir Trans – Trans Day of Remembrance (TDoR) – afin de commémorer la mémoire des personnes trans assassinées ou poussées au suicide. Cette année, selon les chiffres du Trans Murder Monitoring, ce sont 375 personnes trans tuées, soit 7% de plus que l’an dernier.

Samedi 20 novembre, l’association Ouest Trans organisait un rassemblement dans la capitale bretonne pour la Journée du Souvenir Trans – Trans Day of Remembrance (TDoR) – afin de commémorer la mémoire des personnes trans assassinées ou poussées au suicide. Cette année, selon les chiffres du Trans Murder Monitoring, ce sont 375 personnes trans tuées, soit 7% de plus que l’an dernier. La banderole trône en tête du cortège qui s’élance de République jusqu’à l’esplanade Charles de Gaulle, en passant par l’avenue Janvier et la gare. À 18h, bougies et flambeaux s’embrasent parmi la foule qui brandit lumières, drapeaux syndicaux et militants et pancartes, rappelant que « Céder n’est pas consentir » ou encore la lutte « contre les violences sexistes et sexuelles au travail ».

La banderole trône en tête du cortège qui s’élance de République jusqu’à l’esplanade Charles de Gaulle, en passant par l’avenue Janvier et la gare. À 18h, bougies et flambeaux s’embrasent parmi la foule qui brandit lumières, drapeaux syndicaux et militants et pancartes, rappelant que « Céder n’est pas consentir » ou encore la lutte « contre les violences sexistes et sexuelles au travail ».

Dans les musiques actuelles et les musiques traditionnelles, on retrouve les plus grosses inégalités avec des chiffres choquants : sur 562 concerts étudiés, 3 se sont déroulés sans aucun homme et 71 sans aucune femme. Soit 12,5% des concerts sans femmes.

Dans les musiques actuelles et les musiques traditionnelles, on retrouve les plus grosses inégalités avec des chiffres choquants : sur 562 concerts étudiés, 3 se sont déroulés sans aucun homme et 71 sans aucune femme. Soit 12,5% des concerts sans femmes.

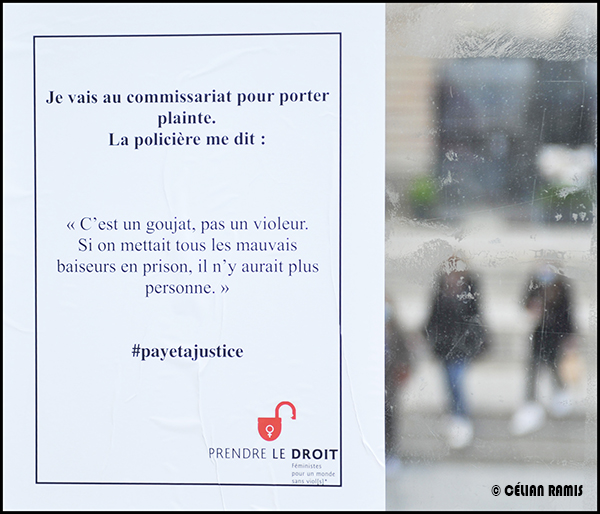

Et puis, dans certains cas, on défend l’accusé : « Vous savez, c’est sérieux, il risque la prison. Sa vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes sure de vouloir continuer ? » ou encore « Il va se marier dans deux mois. Vous voulez lui gâcher la vie ou quoi ? Vous avez une idée du prix du traiteur ? »

Et puis, dans certains cas, on défend l’accusé : « Vous savez, c’est sérieux, il risque la prison. Sa vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes sure de vouloir continuer ? » ou encore « Il va se marier dans deux mois. Vous voulez lui gâcher la vie ou quoi ? Vous avez une idée du prix du traiteur ? »