Célian Ramis

Procès des viols de Mazan : un miroir grossissant de la société patriarcale

« Ras le viol », « Face aux violences, notre silence les arrange, notre colère les dérange », « Le scandale, c’est le viol »… Les pancartes trônent dans l’espace public, les slogans retentissent, la foule scande « Le patriarcat ne tombera pas tout seul, organisons-nous pour lui péter la gueule ! ». Il y a de la colère, il y a de la sidération et puis, il y a aussi de la sororité, de l’adelphité et de la solidarité. Et surtout, beaucoup de courage et d’émotions, ce jour-là, samedi 14 septembre. Partout en France, les militantes féministes et allié-es se sont retrouvées pour se mobiliser, ensemble, en soutien à Gisèle Pélicot et Caroline Darian, et en soutien à tou-tes les victimes de violences sexistes et sexuelles.

« Ras le viol », « Face aux violences, notre silence les arrange, notre colère les dérange », « Le scandale, c’est le viol »… Les pancartes trônent dans l’espace public, les slogans retentissent, la foule scande « Le patriarcat ne tombera pas tout seul, organisons-nous pour lui péter la gueule ! ». Il y a de la colère, il y a de la sidération et puis, il y a aussi de la sororité, de l’adelphité et de la solidarité. Et surtout, beaucoup de courage et d’émotions, ce jour-là, samedi 14 septembre. Partout en France, les militantes féministes et allié-es se sont retrouvées pour se mobiliser, ensemble, en soutien à Gisèle Pélicot et Caroline Darian, et en soutien à tou-tes les victimes de violences sexistes et sexuelles.

Depuis deux semaines, une affaire judiciaire de grande ampleur agite la France, qui braque alors son regard sur Avignon. On parle d’un procès hors norme. Le procès dit des viols de Mazan. Sur le banc des accusés de la cour criminelle du Vaucluse : 51 hommes. La victime : Gisèle Pelicot, que son mari, Dominique Pelicot, a violé et drogué pendant une dizaine d’années afin de la faire violer par plusieurs dizaines d’hommes inconnus. Nous sommes en 2020 et le prévenu est interpellé pour avoir photographié sous les jupes des clientes dans un supermarché. L’événement entraine la découverte – par la fouille du téléphone et de l’ordinateur - d’une partie des viols subis par Gisèle Pelicot par des hommes recrutés en ligne par son époux. Caroline Darian, leur fille, apparait également parmi les photos, endormie et dénudée, comprenant ainsi qu’elle aussi a été victime de son père, droguée à son insu. Depuis, elle a créé l’association « M’endors pas : stop à la soumission chimique ».

LA SOUMISSION CHIMIQUE, UN PHÉNOMÈNE PAS SI RARE

L’affaire met l’accent sur la notion de soumission chimique, soit le fait de sédater ou droguer une personne à son insu (ou sous la menace) dans le but de commettre à son encontre un délit ou un crime (agression sexuelle ou viol par exemple). « C’est un phénomène qui touche massivement les femmes dans les contextes conjugaux mais aussi dans les boites de nuits et les bars. La peur de la subir, on est très nombreu-ses à l’avoir et à la subir constamment en soirée. Surveiller nos verres, toujours les commander nous-mêmes… C’est une vigilance permanente qui nous empêche de profiter librement de nos vies », souligne le collectif Nous Toutes 35. L’affaire dévoile l’impact, l’ampleur et l’enjeu de la culture du viol, dans un procès médiatisé et rendu public par Gisèle Pelicot et Caroline Darian (qui en avril dernier a publié le livre Et j’ai cessé de t’appeler papa dans lequel elle fait état d’un climat incestueux existant), refusant le huis clos afin que l’on connaisse le nom et le visage de la victime principale. Et que l’on regarde en face la réalité de la situation, loin d’être isolée.

Depuis l’ouverture de l’affaire judiciaire, début septembre à Avignon, Gisèle Pelicot affiche avec force sa détermination à briser le tabou et le silence et, surtout, à ne pas se taire face à une atrocité si banalisée et répandue dans la société. Elle devient, quelques mois après Judith Godrèche, le symbole de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et une figure emblématique qui fédère et permet à d’autres concerné-es de livrer leurs vécus. Elle envoie un message puissant et essentiel : la honte doit changer de camp. « Les enquêtes de la Ciivise nous rappellent clairement que ce phénomène, qui existe dans de très nombreuses familles, est caché la plupart du temps pendant des dizaines d’années. Et lorsque les victimes parlent, elles ne sont pas crues ni par leur famille, ni par les flics, ni par la Justice. Cette situation doit changer pour que les enfants puissent grandir sainement et en sécurité. Pour que nos vies soient apaisées et nos traumatismes soignés ! », déclarent les militantes de Nous Toutes 35 lors du rassemblement du 14 septembre.

Depuis l’ouverture de l’affaire judiciaire, début septembre à Avignon, Gisèle Pelicot affiche avec force sa détermination à briser le tabou et le silence et, surtout, à ne pas se taire face à une atrocité si banalisée et répandue dans la société. Elle devient, quelques mois après Judith Godrèche, le symbole de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et une figure emblématique qui fédère et permet à d’autres concerné-es de livrer leurs vécus. Elle envoie un message puissant et essentiel : la honte doit changer de camp. « Les enquêtes de la Ciivise nous rappellent clairement que ce phénomène, qui existe dans de très nombreuses familles, est caché la plupart du temps pendant des dizaines d’années. Et lorsque les victimes parlent, elles ne sont pas crues ni par leur famille, ni par les flics, ni par la Justice. Cette situation doit changer pour que les enfants puissent grandir sainement et en sécurité. Pour que nos vies soient apaisées et nos traumatismes soignés ! », déclarent les militantes de Nous Toutes 35 lors du rassemblement du 14 septembre.

Elles ont répondu à l’appel national ce jour-là « pour sortir dans la rue visibiliser notre colère et notre soutien à Gisèle Pelicot mais également à tou-tes les victimes de VSS. Nous saluons le courage de ces deux femmes tout comme nous saluons le courage de tou-tes celleux qui ont subi des violences sexistes et sexuelles. » Et elles seront nombreu-ses à prendre le micro pour exprimer leurs vécus (notamment autour de l’inceste), transmettre et partager leur force à poursuivre le combat et mettre le courage, l’adelphité et la puissance du collectif au cœur de la lutte. C’est le cas de cette jeune fille, victime d’inceste à l’âge de 9 ans : « C’est un combat que j’ai commencé à mener il y a un an seulement et c’est un combat que je ne veux pas arrêter. C’est un combat que je veux vous inviter à prendre vous aussi, parce que je sais que, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu la même chose que moi. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu l’inceste, qui ont vécu des violences, et dans l’affaire en cours, on parle de Gisèle Pelicot mais aussi de sa fille, qui a été victime de son propre père. »

L’effroi traverse la foule. Elle poursuit : « L’inceste, c’est quelque chose qui est très tabou. C’est quelque chose dont personne ne parle. C’est quelque chose qui parait être normal dans certaines familles parce que le schéma incestueux, c’est le système, c’est comme ça. » De tout son bagage et enthousiasme, elle encourage les personnes présentes à se soulever contre le système, à rompre le silence et à le visibiliser, massivement : « Moi, je veux vous inviter surtout à prendre l’espace public, à écrire si vous êtes une victime ou une proche de victime, si vous vous en sentez capable, écrivez sur les murs de Rennes, écrivez de quoi vous avez été victime, écrivez ce que vous avez vécu, écrivez l’inceste ! » Transformer le cataclysme.

EN FACE, DES ARGUMENTAIRES BORDÉLIQUES…

Du côté de la défense, la stratégie démontre un manque d’arguments solides et, surtout, un manque de dignité total. Mardi 10 septembre, l’avocat Guillaume de Palma met le feu aux poudres, en déclarant : « Il y a viol et viol, et sans intention de le commettre, il n’y a pas viol ». Les mots pèsent lourd, misant sur des arguments clairement empreints de la culture du viol. Une phrase et une intention qui ne passent pas. Pour les militantes, il est inadmissible de mettre au centre « le fait que ces hommes n’étaient pas conscients de violer, n’avaient pas l’intention de commettre un viol alors même qu’ils étaient face à une femme inanimée. » Pour elles, « la notion d’absence de consentement devrait de toute façon primer sur l’intention de violer. » Elles poursuivent :

« Ce système a conduit à ce qu’aucun homme - contacté par Dominique Pelicot sur le forum où il recrutait – ne donne l’alerte, ne se préoccupe du destin de Gisèle Pelicot, faisant d’eux des complices silencieux. »

Elles rappellent, en parlant des 50 autres hommes accusés : « Ils disent qu’ils pensaient participer aux fantasmes d’un couple échangiste alors que les règles étaient claires : pas de parfum, pas d’odeur de tabac, être propre, pas de trace pour qu’elle ne sache pas. Et le salon d’Internet sur lequel se préparaient les viols s’appelait ‘À son insu’ ! » L’affaire transparait comme un miroir grossissant de la société patriarcale et de son pilier, la culture du viol. À tous les niveaux : la situation en elle-même, les argumentaires des avocats et des accusés mais aussi les réactions instantanées d’une partie de la société souhaitant nuancer les propos du fameux « Pas tous les hommes » (#NotAllMen). Un discours qui tend à minimiser l’aspect systémique des inégalités de genre, à perpétuer les VSS et à assurer la non dénonciation des faits et de leurs auteurs, tout en garantissant leur impunité.

« On entend dire que le premier malentendu à lever, c’est quand même qu’il y a des hommes bien, qui n’agressent pas, plutôt que de rappeler que 93000 viols ont lieu par an (et qu’un-e français-e sur 10 confie avoir été victime d’inceste, majoritairement commis par des hommes, ndlr). Que les femmes et minorités de genre ne se sentent pas en sécurité et à très juste titre. Ce qui compte le plus, ce sont les vécus des hommes plutôt que du reste du monde ! », scandent les militantes.

« UN SYSTÈME PATRIARCAL ORGANISÉ »

Cet homme, Dominique Pelicot, a d’ailleurs brillé de par son absence au tribunal, forçant la suspension du procès dans l’attente d’une expertise médicale visant à définir de sa capacité ou non à venir à la barre, jusqu’au 17 septembre (et faisant entre temps peser l’éventualité d’un report du procès à une date ultérieure) où il confesse être un violeur au même titre que les autres hommes, minimisant par là sa propre responsabilité. Le procès dit des viols de Mazan marque un nouveau tournant dans le combat féministe, éclairant de toute part les conséquences de la domination masculine, permise et cautionnée par et dans une société patriarcale, réfractaire à remettre en question les agissements qui en découlent ainsi que l’ensemble des tenants et des aboutissants de tels comportements (quasiment toujours impunis). Les prises de parole, engagées « pour un féminisme révolutionnaire et un renversement de ce système patriarcal », résonnent dans toute la France et délivrent toute la violence du quotidien :

« Que ce soit la violence d’un avocat qui dit qu’il y a ‘viol et viol’, que ce soit la violence d’une Justice qui ne joue aucun rôle dans la protection des victimes, la violence d’une police qui demande si on était bien habillé-es et si on a apprécié, la violence économique puisque la précarité empêche les femmes et les minorités de genre de quitter les foyers violents, la violence d’un État qui aujourd’hui a Darmanin comme ministre de l’Intérieur, qui fait semblant de se préoccuper des VSS pour enfermer des personnes issues de l’immigration et les expulser alors que lui-même est accusé de viol, la violence d’un Macron qui fait semblant de s’intéresser à la constitutionnalisation de l’IVG pendant qu’il soutient Depardieu, qui nous dit qu’on doit réarmer démographiquement le pays, etc. »

« Que ce soit la violence d’un avocat qui dit qu’il y a ‘viol et viol’, que ce soit la violence d’une Justice qui ne joue aucun rôle dans la protection des victimes, la violence d’une police qui demande si on était bien habillé-es et si on a apprécié, la violence économique puisque la précarité empêche les femmes et les minorités de genre de quitter les foyers violents, la violence d’un État qui aujourd’hui a Darmanin comme ministre de l’Intérieur, qui fait semblant de se préoccuper des VSS pour enfermer des personnes issues de l’immigration et les expulser alors que lui-même est accusé de viol, la violence d’un Macron qui fait semblant de s’intéresser à la constitutionnalisation de l’IVG pendant qu’il soutient Depardieu, qui nous dit qu’on doit réarmer démographiquement le pays, etc. »

Au micro, la jeune femme poursuit son argumentaire, démontrant « la violence d’un système patriarcal organisé » dont les conséquences restent largement impunies. « Comme le dit Gisèle Pelicot, la honte doit changer de camp. Et moi, je dis qu’on doit commencer à faire payer toutes les entreprises qui font semblant d’être féministes pendant qu’elles virent des victimes de VSS, toutes nos facs qui font semblant d’être préoccupées alors que des profs accusés de VSS par des étudiant-es peuvent continuer à enseigner en toute impunité, tous nos gouvernements de merde qui font semblant d’être de notre côté tandis qu’ils renforcent la police, les prisons, et s’attaquent aux immigré-es et aux sans-papiers ! », scande-t-elle, avant d’affirmer tout son espoir et sa détermination : « La réalité, les ami-es, c’est que ces rassemblements, ils nous montrent qu’on a une force et une force fondamentale ! On doit s’organiser par nous-mêmes. Pour qu’un jour, on puisse être libres, marcher dans la rue, vivre les vies qu’on entend de vivre, sans qu’il y ait aucun danger nulle part et qu’on puisse vivre de manière la plus émancipée possible ! »

DES MILITANT-ES FÉMINISTES UNI-ES ET DÉTERMINÉ-ES

C’est pourquoi ce samedi 14 septembre, les militant-es appelaient aux rassemblements aux quatre coins de la France. Dans de nombreuses villes, la gronde s’est faite entendre. La colère, la rage, le ras-le-bol, la révolte. Mais aussi l’émotion vive que les violences sexistes et sexuelles, leur impunité et leur cautionnement par une grande partie de la société, suscitent. Des frissons ont parcouru les foules unies et soudées pour dire stop, pour revendiquer le droit des femmes et minorités de genre à être libres dans la dignité et le respect de leurs êtres, de leurs corps et de leurs vies, pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles subies par des centaines de milliers de femmes et d’enfants chaque année en France et pour témoigner des vécus traumatisants des personnes concernées. C’est une onde de choc à Rennes qui a saisi les personnes mobilisées à République dans le cadre du rassemblement de soutien à Gisèle Pelicot. Une quinzaine de prise de paroles ont personnalisé et rendu concrète la culture du viol et les impacts sur les victimes, nombreuses, ici et partout ailleurs, à avoir saisi le micro pour faire entendre leurs voix et leurs parcours de violences.

Le courage et la résilience, c’est cette femme qui cite Gisèle Halimi : « Le scandale, ce n’est pas la dénonciation du viol, c’est le viol en tant que tel. Elle avait sacrément raison ! Moi-même j’ai été victime d’inceste et j’espérais aujourd’hui voir des hommes parce qu’ils sont concernés. Il faut écouter les victimes, les protéger, les soutenir et dire non au viol. Toute sa vie durant, il faut lutter contre ces formes de violences sexistes et sexuelles qui agissent trop à notre encontre ! » C’est aussi cette femme qui confie avoir subi des violences sexuelles de la part de son dernier compagnon, puis des violences de la part des forces de l’ordre : « Il a invité chez moi des hommes et m’a forcée à coucher avec eux devant lui. J’étais tellement amoureuse et manipulée par mes sentiments que je l’ai laissé faire et j’ai occulté. Quand j’ai voulu aller porter plainte, on m’a demandé si c’était bon. Je me suis barrée du commissariat. »

Les personnes qui témoignent ce jour-là démontrent encore une fois les parcours de combattant-es endurés. Ne pas être cru-e, être maltraité-e lors du dépôt de plainte, être exposé-e à des commentaires et comportements nocifs lors de l’enquête préliminaire, ne pas avoir le droit à un procès, être rendu-e coupable et responsable des faits… Les procédures engagent les victimes dans des processus longs, pénibles et souvent douloureux, sans que celleux-ci n’obtiennent réellement justice et réparation. Une militante relate son vécu traumatique : « Pendant l’enquête, les flics ont demandé à mes parents des photos de moi avec l’air triste pendant la période des viols pour bien montrer que j’étais pas bien dans ma peau à ce moment-là. Je suis peut-être bizarre mais à 14 ans, je ne prenais pas de photo de moi en pleurs… Pendant le procès, mon avocat m’a demandé de couper mes cheveux bleus parce qu’ils sont synonymes de quelqu’un qui se laisse aller et pourrait ne pas avoir été violé-e… »

La liste s’allonge : « Les flics ont alerté tout le monde dans mon village, sont venus chercher une amie à moi dans le collège directement et ont convaincue une autre amie à moi que j’étais partiellement responsable du fait qu’elle se retrouve mise dans l’affaire elle aussi. » Son procès, elle l’a gagné. Et pourtant :

« C’est extrêmement rare de remporter un procès pour inceste et pédocriminalité. Mais le violeur a pris 18 mois de prison aménageables. Donc il n’a jamais été en prison, il a eu un bracelet électronique, il est resté chez lui et actuellement, il est en liberté totale, il vit sa meilleure life ! »

DES VIOLENCES DÉCRYPTÉES AU TRAVERS DES VÉCUS

Forts, glaçants, les témoignages saisissent d’émotion la foule qui vacille un peu plus à chaque nouvelle prise de parole tant la violence transparait, devient réelle et palpable, tant elle s’expose dans chaque récit. Les victimes délivrent, avec courage, les faits subis et déconstruisent, avec hargne, les stéréotypes, clichés et mécanismes ancrés et intégrés par tou-tes dans la culture du viol. L’isolement des victimes : « C’était mon cousin. Jusqu’à aujourd’hui, je me croyais seule donc je voulais remercier toutes les personnes qui ont pris la parole. » Le silence : « J’avais 4, 6 et 10 ans et je n’en ai pas parlé car j’ai vécu ce qu’on appelle une amnésie traumatique. Quand j’en ai parlé, ma maman m’a dit que c’était pas bien de mentir sur ce genre de choses. Je ne la juge pas, c’est compliqué parfois de réaliser que son enfant a pu subir ça. »

Le profil de l’agresseur :« Mon agresseur était blanc. J’en ai marre d’entendre les gens dire que les étrangers sont les personnes qui violent dans les rues. C’est pas vrai. Moi, j’ai peur de sortir de chez moi, parce que j’ai peur des hommes blancs. » / « On est dans un système où malheureusement quand on a du pouvoir, on garde notre rang, on n’est pas dénoncé… » / « C’était mon beau-père, un homme de confiance, apprécié de tout le monde évidemment, quelqu’un dont on ne pouvait pas penser ça de lui » et « Ces hommes (à propos des 50 accusés au procès, ndlr), leurs CV tournent beaucoup dans la presse. Ce qui choque, c’est que leurs vies sont ordinaires. Ils occupent des tafs ordinaires. Ça pourrait être n’importe quel homme. » La victimisation des hommes face au sujet : « C’est important que tout le monde comprenne que ce n’est pas l’individu en tant que tel qu’on dénonce mais le groupe social – homme – que vous représentez, la masse que vous êtes, l’énergie qui s’en dégage et qui peut être effrayante. »

Le profil de l’agresseur :« Mon agresseur était blanc. J’en ai marre d’entendre les gens dire que les étrangers sont les personnes qui violent dans les rues. C’est pas vrai. Moi, j’ai peur de sortir de chez moi, parce que j’ai peur des hommes blancs. » / « On est dans un système où malheureusement quand on a du pouvoir, on garde notre rang, on n’est pas dénoncé… » / « C’était mon beau-père, un homme de confiance, apprécié de tout le monde évidemment, quelqu’un dont on ne pouvait pas penser ça de lui » et « Ces hommes (à propos des 50 accusés au procès, ndlr), leurs CV tournent beaucoup dans la presse. Ce qui choque, c’est que leurs vies sont ordinaires. Ils occupent des tafs ordinaires. Ça pourrait être n’importe quel homme. » La victimisation des hommes face au sujet : « C’est important que tout le monde comprenne que ce n’est pas l’individu en tant que tel qu’on dénonce mais le groupe social – homme – que vous représentez, la masse que vous êtes, l’énergie qui s’en dégage et qui peut être effrayante. »

Et puis la culpabilité, le sentiment d’être responsable des violences subies : « J’ai longtemps cru que c’était de ma faute parce que c’était des petits jeux, des chatouilles, pas grand-chose. J’ai cru que c’était de ma faute, que j’avais fait quelque chose de mal. J’en ai pas parlé pendant 9 ans. Il a récidivé sur sa nièce. Ça aussi, j’ai cru que c’était de ma faute, parce que je n’en avais pas parlé. Aujourd’hui, j’ai porté plainte ! ». Le temps long de la compréhension des faits et de la potentielle reconstruction : « À 13-14 ans, c’est le moment où le corps d’une femme se développe, et du coup, on devient une proie pour certaines personnes. On a vraiment l’impression que c’est de notre faute ce qui se passe et, en fait, j’ai mis du temps avant de comprendre que ce n’était pas ma faute. J’avais 13 ans, j’étais tiraillée par plein d’émotions différentes, c’est l’époque de la découverte de la sexualité, on se pose des questions, on se demande comment fonctionne son corps et les parents n’en parlent pas. »

DES MESSAGES DE FORCE ET D’ESPOIR

Dans une société patriarcale, c’est à la victime de s’entourer – avocat, psychologue, association d’aide aux victimes, accompagnement juridique, médical, social, etc. – pour démontrer sa motivation à aller au bout d’une procédure, seul moyen à l’heure actuelle prouvant ainsi la véracité de ce qu’elle dénonce et la légitimité à être reconnue dans son statut de victime et pour pouvoir se départir d’un sentiment de culpabilité mise au fil de ce long et fastidieux parcours. Éduquer à l’égalité, à la sexualité (libre, joyeuse, éclairée, consentie et partagée), à la vie affective (hors schéma de domination dans le couple), au consentement. Encadrer cette notion même dans la définition du viol. Ecouter les victimes, les prendre en charge et les accompagner. Les croire. Déconstruire nos représentations hétéronormées basées sur les violences, les mécanismes d’emprise et de domination. Déboulonner la masculinité hégémonique et la virilité. En finir avec la culture du viol.

« On est des humain-es. On a des questionnements, on peut avoir des envies, on peut avoir des curiosités mais cela n’excuse absolument pas le comportement d’un adulte qui va venir vers vous, va venir vous rejoindre et vous demander des choses, et s’investir dans une relation avec un-e mineur-e. Même si parfois, c’est vous qui vous êtes rapproché-e par curiosité, ou pour n’importe quelle raison, c’est vraiment hyper important de comprendre que vous n’êtes pas responsable des agissements de cette personne qui est consciente, qui a été construite psychologiquement, qui a eu le temps de vivre, qui a eu le temps de faire des expériences, et qui abuse de vous. C’est un abus ! » Les témoignages affluent, transmettant des messages d’encouragement et de solidarité : « Sachez qu’il n’est jamais trop tard pour faire entendre votre voix, que ce soit 5, 10 ou 15 ans après ! Parlez, osez dire les choses, parce que c’est pas votre faute. Vraiment, c’est eux le problème ! C’est vous qu’on doit entendre, c’est vous qu’on doit voir ! C’est pas eux qui doivent continuer à vivre normalement pendant que vous, vous devez vous cacher ! » Alors, des centaines de voix s’unissent pour scander en chœur : « Tu n’es pas seule ! Tu n’es pas seule ! Tu n’es pas seule ! » Un collectif, un espoir, une force considérable.

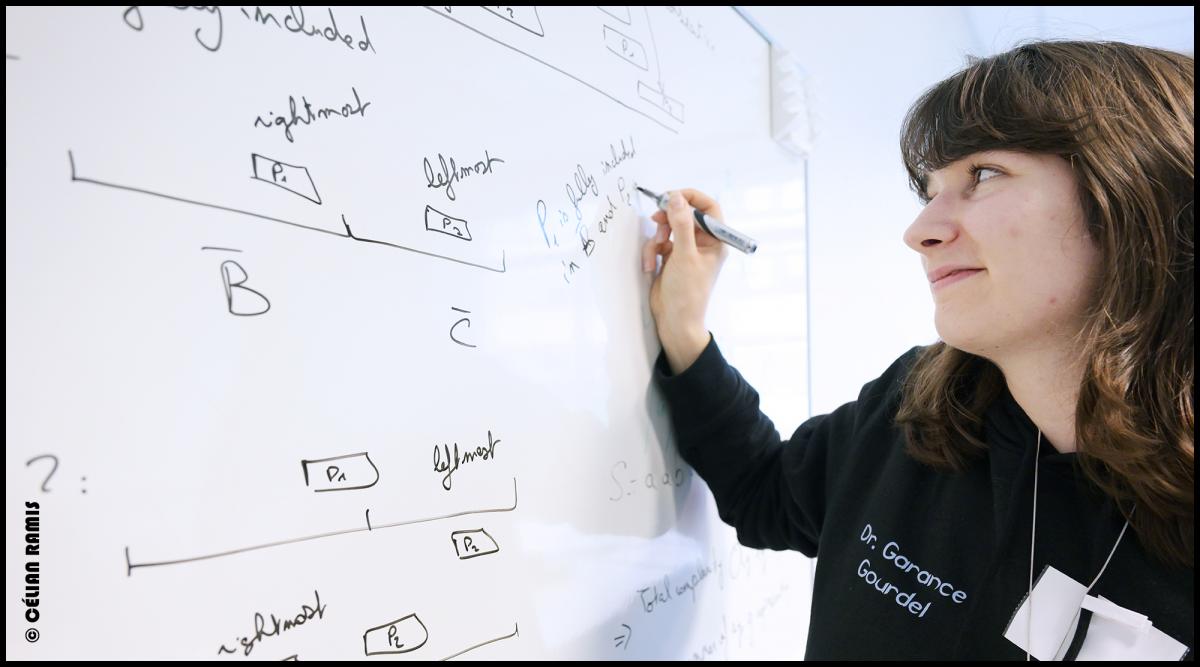

À peine 10%. C’est le pourcentage indiquant le nombre de femmes en informatique, encore aujourd’hui en France. Les sciences, bastion du masculin, c’est encore un constat et un enjeu actuels. Les représentations genrées sont difficiles à déconstruire et le sexisme, persistant, à l’instar de l’ensemble de la société. L’évolution des mentalités est en route mais elle est aussi très lente. En témoigne Garance Gourdel, doctorante en bio-informatique, lauréate l’an dernier du prix L’Oréal-Unesco pour les femmes et les sciences.

À peine 10%. C’est le pourcentage indiquant le nombre de femmes en informatique, encore aujourd’hui en France. Les sciences, bastion du masculin, c’est encore un constat et un enjeu actuels. Les représentations genrées sont difficiles à déconstruire et le sexisme, persistant, à l’instar de l’ensemble de la société. L’évolution des mentalités est en route mais elle est aussi très lente. En témoigne Garance Gourdel, doctorante en bio-informatique, lauréate l’an dernier du prix L’Oréal-Unesco pour les femmes et les sciences.  De plus, appartenir à la minorité, c’est aussi davantage s’exposer, dit-elle : « On ne peut plus se cacher et quand on est deux et qu’une est absente, on entend ‘elle est où l’autre fille ?’ » Tout à coup, l’anodin ne l’est plus. Le sexisme est une évidence, quasiment un quotidien. Sous-estimées et pensées comme illégitimes, leur parole est souvent interrompue et la majorité masculine peut devenir oppressante. « On ne se sent pas safe en fait », ajoute Garance. Elle le dit, en informatique, les inégalités sont très visibles. Là où l’on voudrait penser que la nouvelle génération, née avec les ordinateurs, n’a pas essuyé les mêmes mécanismes de domination patriarcale, on s’aperçoit qu’opère encore le conditionnement de l’éducation genrée. « En tant qu’utilisateur-ice, c’est mixte mais la création informatique et le code sont encore réservés à une petite sphère plus genrée », observe-t-elle. Elle raconte comment les garçons s’initient entre eux, résonnant avec les constats établis dans le milieu des arts et de la culture avec l’accès privilégié à l’expérimentation des instruments et des groupes par les adolescents.

De plus, appartenir à la minorité, c’est aussi davantage s’exposer, dit-elle : « On ne peut plus se cacher et quand on est deux et qu’une est absente, on entend ‘elle est où l’autre fille ?’ » Tout à coup, l’anodin ne l’est plus. Le sexisme est une évidence, quasiment un quotidien. Sous-estimées et pensées comme illégitimes, leur parole est souvent interrompue et la majorité masculine peut devenir oppressante. « On ne se sent pas safe en fait », ajoute Garance. Elle le dit, en informatique, les inégalités sont très visibles. Là où l’on voudrait penser que la nouvelle génération, née avec les ordinateurs, n’a pas essuyé les mêmes mécanismes de domination patriarcale, on s’aperçoit qu’opère encore le conditionnement de l’éducation genrée. « En tant qu’utilisateur-ice, c’est mixte mais la création informatique et le code sont encore réservés à une petite sphère plus genrée », observe-t-elle. Elle raconte comment les garçons s’initient entre eux, résonnant avec les constats établis dans le milieu des arts et de la culture avec l’accès privilégié à l’expérimentation des instruments et des groupes par les adolescents.

Elle nait à Paris, le 7 juillet 1887, au moment où la Tour Eiffel se construit, et grandit dans une capitale en pleine urbanisation, symbole du prestige de la France à la Belle époque. Fille de Camille Durey, ingénieur ayant repris l’entreprise familiale de matériel de voirie et de pompes à incendie, et de Louise Sohy, cantatrice amateure passionnée de musique, elle est envoyée très tôt en école de solfège, avec Nadia Boulanger, née la même année. Elle se passionne pour l’orgue, s’exerce à son domicile avant de débuter son apprentissage de la composition auprès de Mel Bonis, sa professeure jusqu’à son entrée à la Schola Cantorum, où elle rencontre son compagnon. Enceinte de sa première fille, elle compose et signe sous le nom de son grand-père, Charles Sohy, une habile manière de contourner les préjugés sur les femmes dans la musique.

Elle nait à Paris, le 7 juillet 1887, au moment où la Tour Eiffel se construit, et grandit dans une capitale en pleine urbanisation, symbole du prestige de la France à la Belle époque. Fille de Camille Durey, ingénieur ayant repris l’entreprise familiale de matériel de voirie et de pompes à incendie, et de Louise Sohy, cantatrice amateure passionnée de musique, elle est envoyée très tôt en école de solfège, avec Nadia Boulanger, née la même année. Elle se passionne pour l’orgue, s’exerce à son domicile avant de débuter son apprentissage de la composition auprès de Mel Bonis, sa professeure jusqu’à son entrée à la Schola Cantorum, où elle rencontre son compagnon. Enceinte de sa première fille, elle compose et signe sous le nom de son grand-père, Charles Sohy, une habile manière de contourner les préjugés sur les femmes dans la musique. « Les opéras programment 10% de directrices musicales, 21% de metteuses en scène, 5% d’autrices de livret. Côté interprètes : 15% des artistes programmées dans les scènes de jazz sont des femmes, 5% des percussionnistes des orchestres sont des femmes, 9% des albums primés aux Victoires de la Musique en 2020 sont interprétés par des femmes. Ce n’est pas fameux… »

« Les opéras programment 10% de directrices musicales, 21% de metteuses en scène, 5% d’autrices de livret. Côté interprètes : 15% des artistes programmées dans les scènes de jazz sont des femmes, 5% des percussionnistes des orchestres sont des femmes, 9% des albums primés aux Victoires de la Musique en 2020 sont interprétés par des femmes. Ce n’est pas fameux… » Elle cite Donne – women in music en Angleterre ou la base de données Clara, en référence à la pianiste et compositrice allemande Clara Schumann. Réhabiliter les pièces qui méritent une place dans la musique constitue une seconde étape, pour laquelle elle a créé la structure Elles Women Composers, un collectif de musicien-nes à géométrie variable qui se réunit pour des séances de lecture. « On a tou-tes nos instruments et on met des partitions sur nos pupitres, on déchiffre et ça nous permet de nous faire un avis. On ne lit pas toujours des chefs d’œuvre mais il y a des moments de rencontre assez fous avec certaines œuvres et ça, ça me porte en tant que musicienne », souligne-t-elle.

Elle cite Donne – women in music en Angleterre ou la base de données Clara, en référence à la pianiste et compositrice allemande Clara Schumann. Réhabiliter les pièces qui méritent une place dans la musique constitue une seconde étape, pour laquelle elle a créé la structure Elles Women Composers, un collectif de musicien-nes à géométrie variable qui se réunit pour des séances de lecture. « On a tou-tes nos instruments et on met des partitions sur nos pupitres, on déchiffre et ça nous permet de nous faire un avis. On ne lit pas toujours des chefs d’œuvre mais il y a des moments de rencontre assez fous avec certaines œuvres et ça, ça me porte en tant que musicienne », souligne-t-elle.

Impossible de contracter un prêt par téléphone, jamais le banquier ne la prendrait au sérieux. Avoir des enfants ? Non merci, pas pour elle, inutile de subir 9 mois de jugement pour que son gosse l’appelle papa. Par contre, gros avantage : sa voix lui a permis d’éviter une bonne dizaine de viols. « Si je hurle « Au viol ! », on prend ça pour un cri de ralliement… », précise-t-elle. Alors, elle a décidé d’en rire. Et pas uniquement de sa voix. Au rythme palpitant du stand-up, l’humoriste passe en revue ses failles et ses vulnérabilités.

Impossible de contracter un prêt par téléphone, jamais le banquier ne la prendrait au sérieux. Avoir des enfants ? Non merci, pas pour elle, inutile de subir 9 mois de jugement pour que son gosse l’appelle papa. Par contre, gros avantage : sa voix lui a permis d’éviter une bonne dizaine de viols. « Si je hurle « Au viol ! », on prend ça pour un cri de ralliement… », précise-t-elle. Alors, elle a décidé d’en rire. Et pas uniquement de sa voix. Au rythme palpitant du stand-up, l’humoriste passe en revue ses failles et ses vulnérabilités.  « Il me reste la bite », lâche-t-elle au fil du décompte de ses tares, en enfonçant le clou : « Il me reste aussi la dépression et la laïcité ! » Doully, elle a ce don de créer des ruptures trash dans la montée des émotions qu’elle provoque. Le sens de la mesure. La veine de l’humour cru qui choque pour désacraliser, rire un bon coup et finalement, réfléchir autrement. Sans entraves ni pincettes, elle aborde la question de la sobriété et surtout de la difficulté que cela représente aujourd’hui en France dans une société qui banalise l’alcool, ses dérives et ses dangers. Elle parle de drogues sans jugement ou discours moralisateur et en fait même son plan vieillesse : « À 85 ans, je serais Porte de la Chapelle et je vais m’en foutre plein le buffet ! »

« Il me reste la bite », lâche-t-elle au fil du décompte de ses tares, en enfonçant le clou : « Il me reste aussi la dépression et la laïcité ! » Doully, elle a ce don de créer des ruptures trash dans la montée des émotions qu’elle provoque. Le sens de la mesure. La veine de l’humour cru qui choque pour désacraliser, rire un bon coup et finalement, réfléchir autrement. Sans entraves ni pincettes, elle aborde la question de la sobriété et surtout de la difficulté que cela représente aujourd’hui en France dans une société qui banalise l’alcool, ses dérives et ses dangers. Elle parle de drogues sans jugement ou discours moralisateur et en fait même son plan vieillesse : « À 85 ans, je serais Porte de la Chapelle et je vais m’en foutre plein le buffet ! »

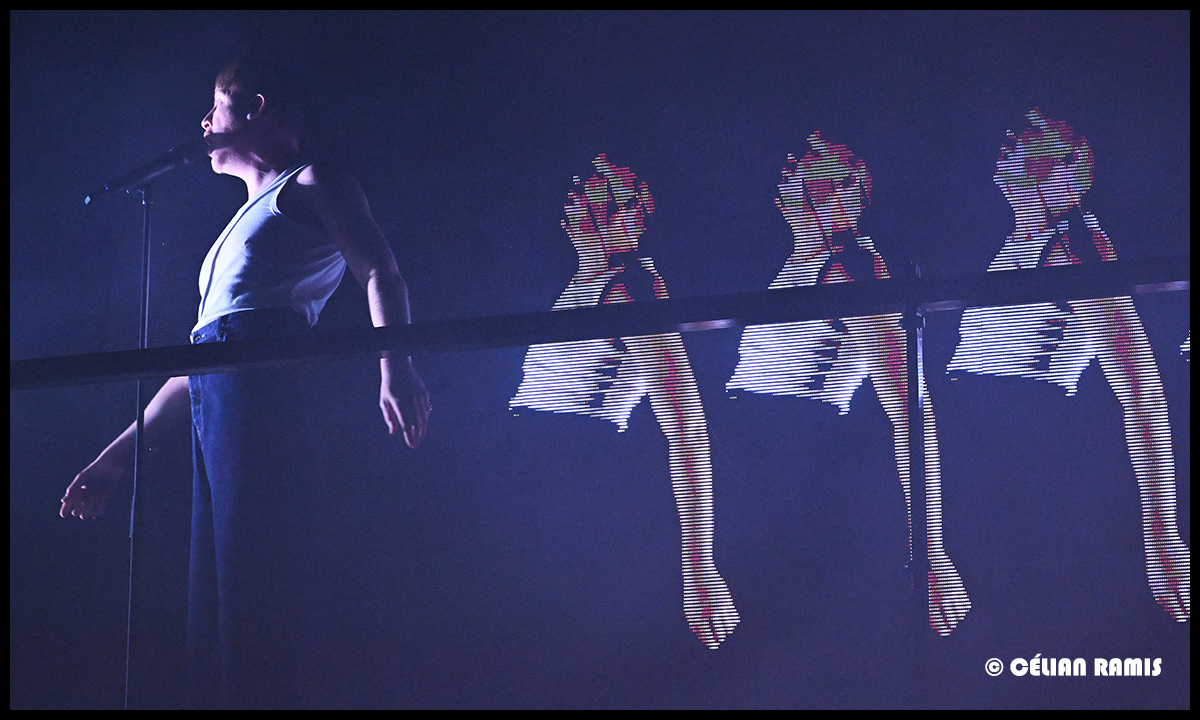

C’était mieux avant, parait-il. Pour qui ? Pour quoi ? Adapté de la pièce Angry Alan de Penelope Skinner, le seul en scène Backlash, du groupe Vertigo, s’attaque au masculinisme, décortiquant avec brio les mécanismes âpres et insidieux d’un relent conservateur et nauséabond face aux avancées du féminisme.

C’était mieux avant, parait-il. Pour qui ? Pour quoi ? Adapté de la pièce Angry Alan de Penelope Skinner, le seul en scène Backlash, du groupe Vertigo, s’attaque au masculinisme, décortiquant avec brio les mécanismes âpres et insidieux d’un relent conservateur et nauséabond face aux avancées du féminisme. Jusqu’ici, on se serait tenté-es de voir le positif de la situation et de penser en termes d’empouvoirement et d’empuissancement. Une émancipation individuelle nécessaire, au même titre que celle des femmes et des personnes sexisées qui s’affranchissent peu à peu des codes, normes et assignations de genre, dénonçant la construction sociale établie par le patriarcat et inventant de nouvelles manières de penser et de vivre, en dehors du sexisme et de la binarité. Pourtant, on ne se réjouit pas. Car on comprend dès le départ que Danny, paumé et en perte de repères, se jette dans les filets du masculinisme qui utilise la rhétorique du féminisme pour mieux la piétiner et la tourner en discours victimaire, avant de s’approprier celui-ci, au titre d’un soi-disant « sexisme gynocentriste ».

Jusqu’ici, on se serait tenté-es de voir le positif de la situation et de penser en termes d’empouvoirement et d’empuissancement. Une émancipation individuelle nécessaire, au même titre que celle des femmes et des personnes sexisées qui s’affranchissent peu à peu des codes, normes et assignations de genre, dénonçant la construction sociale établie par le patriarcat et inventant de nouvelles manières de penser et de vivre, en dehors du sexisme et de la binarité. Pourtant, on ne se réjouit pas. Car on comprend dès le départ que Danny, paumé et en perte de repères, se jette dans les filets du masculinisme qui utilise la rhétorique du féminisme pour mieux la piétiner et la tourner en discours victimaire, avant de s’approprier celui-ci, au titre d’un soi-disant « sexisme gynocentriste ».  Ça transpire la mauvaise foi et ça nous explose les neurones et les entrailles. On voudrait lui arracher la bouche à cet Angry Alan qui profite du monde virtuel pour répandre sa haine dans le monde réel. On voudrait le secouer ce Danny qui croit au regain de sa vitalité grâce à cet élan de brutalité et de violence qu’il n’entrevoit même pas. Jusqu’à braquer un fusil sur son fils qui lui s’interroge sur la fluidité des genres. Et la pièce nous laisse là, dans cette distinction entre une partie du monde refusant catégoriquement d’avancer et d’évoluer en regrettant l’ancien temps, le fameux « c’était mieux avant », et une partie du monde s’affichant progressiste et déterminée à s’affranchir des codes et normes du vieux monde patriarcal qui divise dans une guerre des sexes qui n’a pas lieu d’exister si chacun-e peut décider librement et en pleine conscience de son identité.

Ça transpire la mauvaise foi et ça nous explose les neurones et les entrailles. On voudrait lui arracher la bouche à cet Angry Alan qui profite du monde virtuel pour répandre sa haine dans le monde réel. On voudrait le secouer ce Danny qui croit au regain de sa vitalité grâce à cet élan de brutalité et de violence qu’il n’entrevoit même pas. Jusqu’à braquer un fusil sur son fils qui lui s’interroge sur la fluidité des genres. Et la pièce nous laisse là, dans cette distinction entre une partie du monde refusant catégoriquement d’avancer et d’évoluer en regrettant l’ancien temps, le fameux « c’était mieux avant », et une partie du monde s’affichant progressiste et déterminée à s’affranchir des codes et normes du vieux monde patriarcal qui divise dans une guerre des sexes qui n’a pas lieu d’exister si chacun-e peut décider librement et en pleine conscience de son identité.

Écouter un album d’Eddy de Pretto - n’importe lequel - est une expérience. Assister en live à un concert d’Eddy de Pretto en est une autre. Et c’est à l’occasion du Crash Cœur Tour, honorant son troisième opus, qu’on en a pris plein la vue : auteur talentueux maniant le verbe qui claque, chanteur confirmé de la scène pop rappée, il est également un performeur incontestable. Le 6 avril dernier, sur la scène du Liberté, il régalait le public rennais d’un show moderne et empouvoirant.

Écouter un album d’Eddy de Pretto - n’importe lequel - est une expérience. Assister en live à un concert d’Eddy de Pretto en est une autre. Et c’est à l’occasion du Crash Cœur Tour, honorant son troisième opus, qu’on en a pris plein la vue : auteur talentueux maniant le verbe qui claque, chanteur confirmé de la scène pop rappée, il est également un performeur incontestable. Le 6 avril dernier, sur la scène du Liberté, il régalait le public rennais d’un show moderne et empouvoirant. De « Parfaitement » à « R+V », en passant par « Kid », « Papa sucre » ou encore « Être biennn », Eddy de Pretto casse l’image Colgate et sa représentation idyllique, blanche et lisse pour nous « emmener dans (sa) conception du bonheur, (sa) vie et (son) sourire ». Dans sa vision de l’avenir, « il n’y aura jamais d’espace pour enfant dans (son) planning », pas « ces dimanches où l’on étale beauté rustine » ou encore « ces vacances comme vendues dans les magazines ».

De « Parfaitement » à « R+V », en passant par « Kid », « Papa sucre » ou encore « Être biennn », Eddy de Pretto casse l’image Colgate et sa représentation idyllique, blanche et lisse pour nous « emmener dans (sa) conception du bonheur, (sa) vie et (son) sourire ». Dans sa vision de l’avenir, « il n’y aura jamais d’espace pour enfant dans (son) planning », pas « ces dimanches où l’on étale beauté rustine » ou encore « ces vacances comme vendues dans les magazines ». Dans ses textes, comme sur la scène ce soir-là, le chanteur se joue de la virilité pour nous livrer ses tripes, sa rage mais aussi ses failles et ses vulnérabilités, ses forces et ses espoirs. S’il clame que désormais son seul but dans la vie, « c’est d’être bien avec moi-même », il prône également l’acceptation de soi et des autres. Dans son et leur entièreté, noirceurs et addictions comprises, en parallèle du chemin éprouvé et de l’amour revendiqué.

Dans ses textes, comme sur la scène ce soir-là, le chanteur se joue de la virilité pour nous livrer ses tripes, sa rage mais aussi ses failles et ses vulnérabilités, ses forces et ses espoirs. S’il clame que désormais son seul but dans la vie, « c’est d’être bien avec moi-même », il prône également l’acceptation de soi et des autres. Dans son et leur entièreté, noirceurs et addictions comprises, en parallèle du chemin éprouvé et de l’amour revendiqué.

Remarquée avec son EP Vénus, puis son premier album Sérotonine, Joanna transforme l’essai avec Where’s the light ?, opus paru fin 2023 et se positionne en artiste émergente et engagée sur la nouvelle scène pop française. De la poésie et des uppercuts dans les textes, de la puissance dans la voix, des mélanges dans les styles musicaux, de la poigne dans la revendication de son indépendance… Joanna, c’est la promesse d’une exploration authentique et féministe des failles et des forces humaines. Autrice-compositrice-chanteuse, elle était sur la scène du Liberté, le 6 avril dernier, en première partie d’Eddy de Pretto.

Remarquée avec son EP Vénus, puis son premier album Sérotonine, Joanna transforme l’essai avec Where’s the light ?, opus paru fin 2023 et se positionne en artiste émergente et engagée sur la nouvelle scène pop française. De la poésie et des uppercuts dans les textes, de la puissance dans la voix, des mélanges dans les styles musicaux, de la poigne dans la revendication de son indépendance… Joanna, c’est la promesse d’une exploration authentique et féministe des failles et des forces humaines. Autrice-compositrice-chanteuse, elle était sur la scène du Liberté, le 6 avril dernier, en première partie d’Eddy de Pretto. Ce mélange, Joanna le défend et le revendique. Au même titre que sa liberté et son indépendance, au sein de l’industrie musicale mais aussi dans la représentation qu’elle incarne. Autrice, compositrice et chanteuse, elle est aussi vidéaste - marquée par son cursus scolaire au lycée Bréquigny en option cinéma et son parcours universitaire en histoire de l’art à Rennes 2 - et dans ses productions, elle n’oublie pas de jouer d’une esthétique du clair-obscur dont elle ne cesse, dans son rapport à l’art, de sonder les recoins, de la même manière méticuleuse et poétique qu’elle relate l’histoire d’une âme qui sombre.

Ce mélange, Joanna le défend et le revendique. Au même titre que sa liberté et son indépendance, au sein de l’industrie musicale mais aussi dans la représentation qu’elle incarne. Autrice, compositrice et chanteuse, elle est aussi vidéaste - marquée par son cursus scolaire au lycée Bréquigny en option cinéma et son parcours universitaire en histoire de l’art à Rennes 2 - et dans ses productions, elle n’oublie pas de jouer d’une esthétique du clair-obscur dont elle ne cesse, dans son rapport à l’art, de sonder les recoins, de la même manière méticuleuse et poétique qu’elle relate l’histoire d’une âme qui sombre.  Joanne déploie une énergie puissante et communicative et nous propose une plongée dans son univers éclectique, marqué par des textes intenses qui sondent l’âme humaine en profondeur, dans sa plus grande noirceur autant que dans ses recoins les plus joyeux et jouissifs. Parce qu’elle parle, avec poésie et réalisme, du désir, de l’attirance, du plaisir et de la séduction, nom de sa toute première chanson qu’elle interprète ce soir-là sur la scène du Liberté avant de nous faire frissonner d’effroi et d’émotion en entamant « Ce n’est pas si grave ».

Joanne déploie une énergie puissante et communicative et nous propose une plongée dans son univers éclectique, marqué par des textes intenses qui sondent l’âme humaine en profondeur, dans sa plus grande noirceur autant que dans ses recoins les plus joyeux et jouissifs. Parce qu’elle parle, avec poésie et réalisme, du désir, de l’attirance, du plaisir et de la séduction, nom de sa toute première chanson qu’elle interprète ce soir-là sur la scène du Liberté avant de nous faire frissonner d’effroi et d’émotion en entamant « Ce n’est pas si grave ».

On connait bien le concept de la charge mentale qui incombe encore majoritairement aux femmes mais moins celui de la charge raciale qui, pourtant, pèse quotidiennement sur les personnes subissant assignations raciales, micro-agressions permanentes et injonctions à ne pas faire de vague. De là, se mettent en place une batterie de stratégies d’évitement, d’adaptation et de survie dans une société hostile à la reconnaissance et l’acceptation de leurs identités, de leurs histoires et du poids de leur héritage commun.

On connait bien le concept de la charge mentale qui incombe encore majoritairement aux femmes mais moins celui de la charge raciale qui, pourtant, pèse quotidiennement sur les personnes subissant assignations raciales, micro-agressions permanentes et injonctions à ne pas faire de vague. De là, se mettent en place une batterie de stratégies d’évitement, d’adaptation et de survie dans une société hostile à la reconnaissance et l’acceptation de leurs identités, de leurs histoires et du poids de leur héritage commun. D’où vient la charge raciale ? Comment s’exprime-t-elle ? Quelles sont les conséquences sur les corps et la santé mentale des personnes concernées ? À qui profite le silence médiatique qui règne autour de ce concept ? Douce Dibondo se questionne, interroge les parties prenantes, les responsabilités collectives et individuelles et prend soin de poser le contexte politique, social, militant, avant d’en décortiquer les répercussions dans les vécus, les stratégies d’évitement et d’adaptation mais aussi les ressentis intimes de toutes les micro-agressions, souffrances et violences subies. Sans oublier l’hypervigilance et le lissage imposé des identités jugées différentes et étrangères, exclues de la norme fixée par la blanchité. Elle évoque le travail, ce lieu aliénant qui exige des personnes racisées qu’elles se masquent encore davantage : « Mes cheveux sont perçus comme n’étant pas professionnels. On va m’intimer l’ordre de les détacher par exemple. Je suis un corps noir et à cause de ce passé, je reçois des projections sur ce corps que l’on considère paresseux, désirable, etc. »

D’où vient la charge raciale ? Comment s’exprime-t-elle ? Quelles sont les conséquences sur les corps et la santé mentale des personnes concernées ? À qui profite le silence médiatique qui règne autour de ce concept ? Douce Dibondo se questionne, interroge les parties prenantes, les responsabilités collectives et individuelles et prend soin de poser le contexte politique, social, militant, avant d’en décortiquer les répercussions dans les vécus, les stratégies d’évitement et d’adaptation mais aussi les ressentis intimes de toutes les micro-agressions, souffrances et violences subies. Sans oublier l’hypervigilance et le lissage imposé des identités jugées différentes et étrangères, exclues de la norme fixée par la blanchité. Elle évoque le travail, ce lieu aliénant qui exige des personnes racisées qu’elles se masquent encore davantage : « Mes cheveux sont perçus comme n’étant pas professionnels. On va m’intimer l’ordre de les détacher par exemple. Je suis un corps noir et à cause de ce passé, je reçois des projections sur ce corps que l’on considère paresseux, désirable, etc. » Sans oublier le développement inquiétant de comorbidités et de maladies chroniques des personnes noires, la propension à mourir prématurément également, la gestion du stress, etc.. « Tout ça, ça crée des ilots de mort. La charge raciale soumet à l’hypervigilance, la peur de la mort face à la police, la méfiance envers le corps médical, l’injonction à la pédagogie… Tout ça, c’est un terreau fertile pour notre santé fragile », insiste-t-elle.

Sans oublier le développement inquiétant de comorbidités et de maladies chroniques des personnes noires, la propension à mourir prématurément également, la gestion du stress, etc.. « Tout ça, ça crée des ilots de mort. La charge raciale soumet à l’hypervigilance, la peur de la mort face à la police, la méfiance envers le corps médical, l’injonction à la pédagogie… Tout ça, c’est un terreau fertile pour notre santé fragile », insiste-t-elle. Nommer la charge raciale, c’est déjà agir, dit-elle, adaptant là au sujet l’expression de Simone de Beauvoir. Pour elle, il faut aller encore plus loin désormais : « Investir de manière frontale la question de l’intériorité. » La race n’existe pas, elle est le fruit d’une construction et pourtant, « elle a tant construit en nous, qu’on soit noir-es ou blanc-hes. » Dans tous les pans de la société, la question raciale interfère : « Il faut qu’on aille creuser dans notre intériorité, les luttes existentielles, tout en prenant soin de nous, car nous n’avons pas grandi dans cette culture de la thérapie. » En tant que militante, elle a conscience de l’importance et de l’impact du prendre soin et incite à créer des moyens de lutter autrement.

Nommer la charge raciale, c’est déjà agir, dit-elle, adaptant là au sujet l’expression de Simone de Beauvoir. Pour elle, il faut aller encore plus loin désormais : « Investir de manière frontale la question de l’intériorité. » La race n’existe pas, elle est le fruit d’une construction et pourtant, « elle a tant construit en nous, qu’on soit noir-es ou blanc-hes. » Dans tous les pans de la société, la question raciale interfère : « Il faut qu’on aille creuser dans notre intériorité, les luttes existentielles, tout en prenant soin de nous, car nous n’avons pas grandi dans cette culture de la thérapie. » En tant que militante, elle a conscience de l’importance et de l’impact du prendre soin et incite à créer des moyens de lutter autrement.

Ainsi, dans son livre, Rebekka Endler écrit : « Aussi révoltante qu’elle puisse paraitre à beaucoup d'entre nous aujourd'hui, cette façon de penser a une longue tradition. Elle correspond à une idée cultivée de longue date elle aussi, selon laquelle les femmes auraient, pour correspondre aux exigences de leur genre, le contrôle total de leurs fonctions corporelles. Elles ne se grattent pas quand ça démange. Elles ne bâillent pas quand elles s’ennuient. Elles ne pètent pas quand elles sont ballonnées, et elles ne pissent pas non plus. Une femme comme il faut sait se maitriser. » Au-delà de l’aspect humoristique et corrosif du ton employé, elle souligne la difficulté pour les femmes en territoires occupés ou frappés par des catastrophes naturelles d’accéder à des toilettes : en plus de la violence de la situation et de l’énergie mobilisée à encaisser et survivre, elles doivent affronter les souffrances liées au manque ou à l’absence de points d’eau pour elles et, possiblement, pour leurs enfants.

Ainsi, dans son livre, Rebekka Endler écrit : « Aussi révoltante qu’elle puisse paraitre à beaucoup d'entre nous aujourd'hui, cette façon de penser a une longue tradition. Elle correspond à une idée cultivée de longue date elle aussi, selon laquelle les femmes auraient, pour correspondre aux exigences de leur genre, le contrôle total de leurs fonctions corporelles. Elles ne se grattent pas quand ça démange. Elles ne bâillent pas quand elles s’ennuient. Elles ne pètent pas quand elles sont ballonnées, et elles ne pissent pas non plus. Une femme comme il faut sait se maitriser. » Au-delà de l’aspect humoristique et corrosif du ton employé, elle souligne la difficulté pour les femmes en territoires occupés ou frappés par des catastrophes naturelles d’accéder à des toilettes : en plus de la violence de la situation et de l’énergie mobilisée à encaisser et survivre, elles doivent affronter les souffrances liées au manque ou à l’absence de points d’eau pour elles et, possiblement, pour leurs enfants. C’est là que le défaut réside. Ne pas prendre en considération les femmes, les récits de leurs expériences, leurs ressentis et leurs expertises. Penser qu’elles sont simplement des versions réduites de l’homme cisgenre moyen. C’est déjà écarter une très grande et large partie de l’humanité. Mais c’est aussi mettre les vies concernées et non envisagées en danger. Jusqu’en 2010, signale Rebekka Endler, il n’existait aucune recherche genrée sur la mortalité lors des accidents de voiture. Si Lucile Peytavin, dans son essai Le coût de la virilité, montre que ce sont majoritairement les hommes qui créent des situations mortelles au volant, l’essai sur Le patriarcat des objets dévoile à son tour que les femmes et les personnes sexisées sont les principales victimes des habitacles non testées pour leur sécurité. « Elles ont 47% de risques en plus d’avoir des blessures graves, 71% de risques en plus d’avoir des blessures légères et 17% de plus de mourir », scande-t-elle.

C’est là que le défaut réside. Ne pas prendre en considération les femmes, les récits de leurs expériences, leurs ressentis et leurs expertises. Penser qu’elles sont simplement des versions réduites de l’homme cisgenre moyen. C’est déjà écarter une très grande et large partie de l’humanité. Mais c’est aussi mettre les vies concernées et non envisagées en danger. Jusqu’en 2010, signale Rebekka Endler, il n’existait aucune recherche genrée sur la mortalité lors des accidents de voiture. Si Lucile Peytavin, dans son essai Le coût de la virilité, montre que ce sont majoritairement les hommes qui créent des situations mortelles au volant, l’essai sur Le patriarcat des objets dévoile à son tour que les femmes et les personnes sexisées sont les principales victimes des habitacles non testées pour leur sécurité. « Elles ont 47% de risques en plus d’avoir des blessures graves, 71% de risques en plus d’avoir des blessures légères et 17% de plus de mourir », scande-t-elle.

Elles encourent un risque plus élevé de subir des violences sexistes et sexuelles au cours de leurs vies mais dans la société patriarcale et validiste, on ne parle que trop peu d’elles : les femmes en situation de handicap sont silenciées et invisibilisées. À travers l’exposition « Féminisme et handicap psychique : la double discrimination », les personnes concernées mettent leurs existences et difficultés en lumière pour une prise en considération globale de leurs individualités.

Elles encourent un risque plus élevé de subir des violences sexistes et sexuelles au cours de leurs vies mais dans la société patriarcale et validiste, on ne parle que trop peu d’elles : les femmes en situation de handicap sont silenciées et invisibilisées. À travers l’exposition « Féminisme et handicap psychique : la double discrimination », les personnes concernées mettent leurs existences et difficultés en lumière pour une prise en considération globale de leurs individualités. Onze personnes participent à cet atelier ludique qui opère à travers des exercices basés sur l’écoute et l’observation de soi et des autres. Déambuler, accélérer, se croiser, se regarder, marquer un temps d’arrêt et repartir. Agir en miroir de l’autre, être à l’écoute et en réaction de l’autre. « On commence à faire connaissance, on connait nos prénoms, on se regarde, on se rencontre », souligne Yann, animateur de l’atelier théâtre. C’est la première fois que Danielle, 66 ans, prend part à l’activité. Avec Sylviane, elles sont toutes les deux bénéficiaires de l’accueil de jour et ont participé à ce projet indispensable pour briser les tabous : « J’ai été prise en photo, ça fait drôle… Mais je me suis trouvée bien ! »

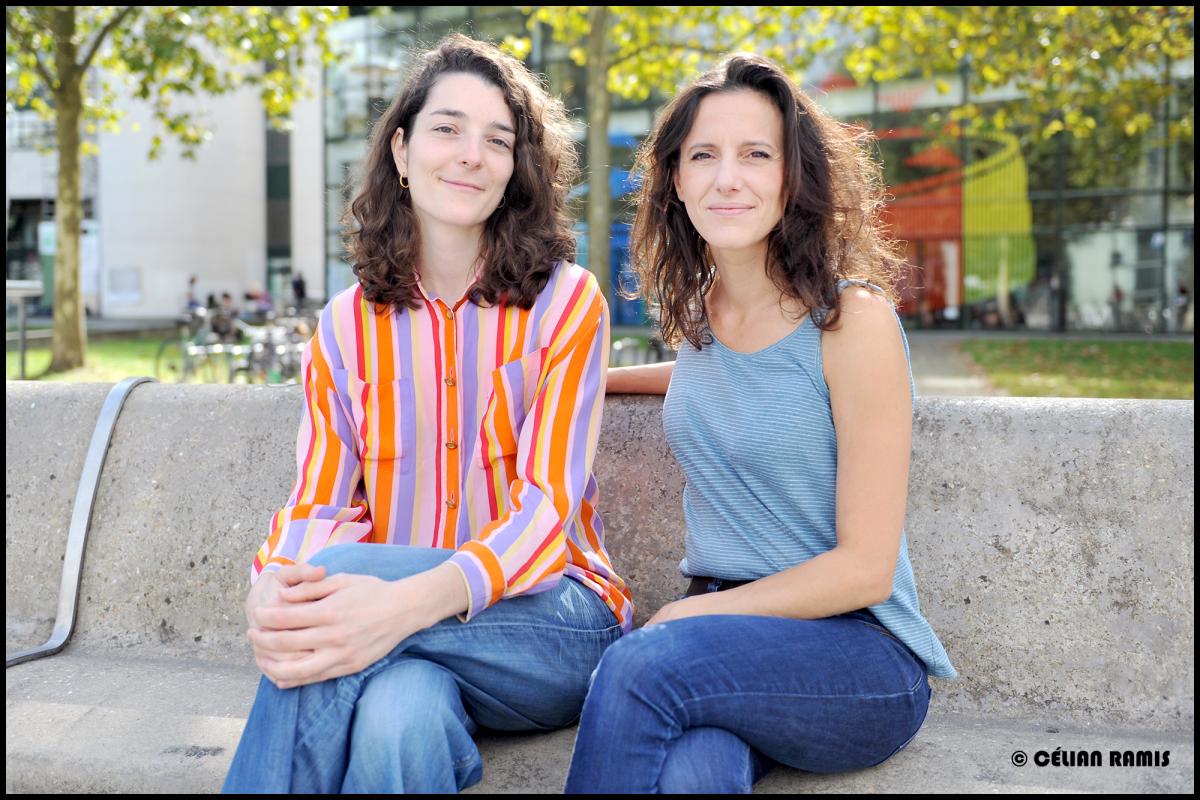

Onze personnes participent à cet atelier ludique qui opère à travers des exercices basés sur l’écoute et l’observation de soi et des autres. Déambuler, accélérer, se croiser, se regarder, marquer un temps d’arrêt et repartir. Agir en miroir de l’autre, être à l’écoute et en réaction de l’autre. « On commence à faire connaissance, on connait nos prénoms, on se regarde, on se rencontre », souligne Yann, animateur de l’atelier théâtre. C’est la première fois que Danielle, 66 ans, prend part à l’activité. Avec Sylviane, elles sont toutes les deux bénéficiaires de l’accueil de jour et ont participé à ce projet indispensable pour briser les tabous : « J’ai été prise en photo, ça fait drôle… Mais je me suis trouvée bien ! » À la marge, mises au ban de la société, les femmes en situation de handicap sont majoritairement silenciées et invisibilisées. Reniées dans leurs identités et existences. Au sein du mouvement féministe, elles sont souvent reléguées au second plan. « Le mouvement #MeToo a mis en lumière les injustices auxquelles sont confrontées les femmes et les minorités de genre au quotidien. Mais beaucoup d’entre elles ne sont pas représentées malgré les tentatives de ne pas les oublier. Les personnes que nous accompagnons sont en situation de fragilité psychique et elles font partie de cette catégorie de femmes invisibilisées dans les mouvements de lutte. », relatent Fantine Cariou et Manon Rozelier en introduction de l’exposition, attirant l’attention sur un fléau de grande ampleur : « Pourtant, paradoxalement, elles courent un risque plus élevé d’être victimes de violences sexistes et sexuelles, tant physiques que psychologiques. Dans notre société validiste, ces femmes sont victimes d’une double discrimination : celle liée au genre et celle liée au handicap. »

À la marge, mises au ban de la société, les femmes en situation de handicap sont majoritairement silenciées et invisibilisées. Reniées dans leurs identités et existences. Au sein du mouvement féministe, elles sont souvent reléguées au second plan. « Le mouvement #MeToo a mis en lumière les injustices auxquelles sont confrontées les femmes et les minorités de genre au quotidien. Mais beaucoup d’entre elles ne sont pas représentées malgré les tentatives de ne pas les oublier. Les personnes que nous accompagnons sont en situation de fragilité psychique et elles font partie de cette catégorie de femmes invisibilisées dans les mouvements de lutte. », relatent Fantine Cariou et Manon Rozelier en introduction de l’exposition, attirant l’attention sur un fléau de grande ampleur : « Pourtant, paradoxalement, elles courent un risque plus élevé d’être victimes de violences sexistes et sexuelles, tant physiques que psychologiques. Dans notre société validiste, ces femmes sont victimes d’une double discrimination : celle liée au genre et celle liée au handicap. »  Stéréotypes de genre, idées reçues sur la vulnérabilité, la non désirabilité et l’objetisation des femmes en situation de handicap, remarques grossophobes et quotidiens de violences… L’exposition, sans prétention d’exhaustivité ou d’exemplarité concernant la représentativité, aborde de nombreux sujets pointant les discriminations et (micro et macro) agressions vécues par les participantes. Et c’est aussi l’occasion pour elles de faire entendre leurs voix et de rendre l’invisible visible : « Ce projet, c’est une bonne idée pour montrer aux autres qu’il y a des femmes en situation de handicap, qu’on existe. » / « On n’imagine pas que j’ai un handicap physique, psychique et intellectuel. » ou encore « Même si on a le handicap psychique, ça ne nous empêche pas de vivre. Le plus dur, c’est le regard des autres. »

Stéréotypes de genre, idées reçues sur la vulnérabilité, la non désirabilité et l’objetisation des femmes en situation de handicap, remarques grossophobes et quotidiens de violences… L’exposition, sans prétention d’exhaustivité ou d’exemplarité concernant la représentativité, aborde de nombreux sujets pointant les discriminations et (micro et macro) agressions vécues par les participantes. Et c’est aussi l’occasion pour elles de faire entendre leurs voix et de rendre l’invisible visible : « Ce projet, c’est une bonne idée pour montrer aux autres qu’il y a des femmes en situation de handicap, qu’on existe. » / « On n’imagine pas que j’ai un handicap physique, psychique et intellectuel. » ou encore « Même si on a le handicap psychique, ça ne nous empêche pas de vivre. Le plus dur, c’est le regard des autres. »