Célian Ramis

"Backlash", dans le miroir d'un homme manipulé par le masculinisme

C’était mieux avant, parait-il. Pour qui ? Pour quoi ? Adapté de la pièce Angry Alan de Penelope Skinner, le seul en scène Backlash, du groupe Vertigo, s’attaque au masculinisme, décortiquant avec brio les mécanismes âpres et insidieux d’un relent conservateur et nauséabond face aux avancées du féminisme.

C’était mieux avant, parait-il. Pour qui ? Pour quoi ? Adapté de la pièce Angry Alan de Penelope Skinner, le seul en scène Backlash, du groupe Vertigo, s’attaque au masculinisme, décortiquant avec brio les mécanismes âpres et insidieux d’un relent conservateur et nauséabond face aux avancées du féminisme.

Kentucky, aujourd’hui. Divorcé, père d’un ado qu’il ne voit jamais, Danny est assistant manager et vit avec Courtney, sa nouvelle compagne. Quelques temps auparavant, il a été licencié d’un boulot bien payé. Ce matin-là, un lundi tout à fait standard, il envisage d’aller courir mais, à la place, il « tombe dans le vortex de Google » qui le fait naviguer d’article en article et sombrer dans les affres du numérique, là où le temps s’arrête et où le cerveau se nourrit avidement de tous les contenus proposés. Dont cette vidéo sur l’Histoire, racontée par Angry Alan, qui prône et revendique le mouvement de défense des droits des hommes. Une blague ? Non, une soi-disant évolution naturelle du mouvement des femmes qui est allé trop loin, jusqu’à imposer à toutes et à tous une société gynocentrée. Ici, « les hommes ordinaires souffrent », lâche Danny, convaincu de trouver dans les paroles de son gourou le sens de son malaise, la source de son inconfort physique et mental, la clé de son émancipation d’homme banal et frustré à un homme puissant et viril.

PRISE DE CONSCIENCE OU MANIPULATION EFFECTIVE ?

Debout, sur son lit, les bras écartés, Danny goûte enfin à la liberté. Ce qu’il nomme « l’instant pilule rouge » crée le déclic en lui, lui permettant ainsi d’ouvrir les yeux sur son vécu et ressenti : « Les hommes ne sont pas autorisés à exprimer leurs sentiments. Cette douleur dans mes entrailles, c’est l’effet du poids de ma propre histoire ! » Ce n’est peut-être pas de sa faute alors s’il a été licencié ? Si sa femme l’a quitté ? Si son fils lui adresse à peine la parole ? Si sa vie est morne et monotone ? La cage qui l’emprisonne se figure à lui désormais :

« La pilule rouge ne résout pas le problème mais je suis conscient de la cage. C’est tellement libérateur ! Les choses vont changer ! »

Jusqu’ici, on se serait tenté-es de voir le positif de la situation et de penser en termes d’empouvoirement et d’empuissancement. Une émancipation individuelle nécessaire, au même titre que celle des femmes et des personnes sexisées qui s’affranchissent peu à peu des codes, normes et assignations de genre, dénonçant la construction sociale établie par le patriarcat et inventant de nouvelles manières de penser et de vivre, en dehors du sexisme et de la binarité. Pourtant, on ne se réjouit pas. Car on comprend dès le départ que Danny, paumé et en perte de repères, se jette dans les filets du masculinisme qui utilise la rhétorique du féminisme pour mieux la piétiner et la tourner en discours victimaire, avant de s’approprier celui-ci, au titre d’un soi-disant « sexisme gynocentriste ».

Jusqu’ici, on se serait tenté-es de voir le positif de la situation et de penser en termes d’empouvoirement et d’empuissancement. Une émancipation individuelle nécessaire, au même titre que celle des femmes et des personnes sexisées qui s’affranchissent peu à peu des codes, normes et assignations de genre, dénonçant la construction sociale établie par le patriarcat et inventant de nouvelles manières de penser et de vivre, en dehors du sexisme et de la binarité. Pourtant, on ne se réjouit pas. Car on comprend dès le départ que Danny, paumé et en perte de repères, se jette dans les filets du masculinisme qui utilise la rhétorique du féminisme pour mieux la piétiner et la tourner en discours victimaire, avant de s’approprier celui-ci, au titre d’un soi-disant « sexisme gynocentriste ».

C’est là toute la sève nauséabonde du « backlash », un concept théorisé au début des années 90 par Susan Faludi dans un livre éponyme qui décortique les réactions machistes et extrémistes, inquiètes des avancées féministes et de la perte des privilèges attribués jusqu’alors aux hommes (blancs, hétéros, cisgenres, valides, riches…). Ainsi, le patriarcat virulent brandit l’égalité acquise entre les femmes et les hommes et sème le trouble dans les esprits : pourquoi les femmes se plaignent-elles alors qu’elles « y sont arrivées » ? Et l’histoire se répète puisqu’en 1991, la journaliste américaine relate des discours, faits et événements similaires à ceux que l’on entend, connait et affronte aujourd’hui.

Des incels aux militants d’extrême droite, en passant par les participants aux stages de virilité, les « mascus » cultivent la haine des femmes et le rejet des féminismes, qu’ils estiment être la cause de tous leurs malheurs. Dans son essai, Susan Faludi écrit : « Lorsque le féminisme est au sommet de la vague, les opposantes ne se laissent pas emporter si facilement par le ressac ; elles résistent de toutes leurs forces, montrent le poing, construisent des remparts et des digues. Et cette résistance crée des contre-courants, fait surgir de redoutables lames de fond. » Elle s’attache à montrer les fluctuations dans l’Histoire américaine des droits des femmes, les levées de boucliers et retours acharnés de bâtons et démontre que non, l’égalité décriée par les masculinistes – et David Pujadas au JT de France 2 qui place l’égalité acquise dans les années 70 en France - n’est pas réelle et loin de l’être. Au contraire, l’époque est plutôt au recul et à la dégradation, un peu partout dans le monde, de la condition des femmes.

LA GUEULE BÉANTE DE LA MÉCANIQUE MASCULINISTE

Pourtant, dans Backlash, Angry Alan vient contrecarrer les faits, blindé et pétri dans des statistiques et données tronquées qu’il modélise et ajuste selon les besoins de son argumentaire. Bérangère Notta et Guillaume Doucet, du groupe Vertigo, ne le contredisent pas. Pas par acceptation ou approbation du discours, bien au contraire. Le duo nous confronte à la mécanique sournoise, nauséabonde et insidieuse du masculinisme et à la facilité avec laquelle elle peut toucher des hommes dont la vulnérabilité inadéquate à la virilité et masculinité toxique a laissé une plaie béante qu’il suffit de frôler pour activer et s’engouffrer dans les méandres d’un esprit agité et brisé.

Et c’est la performance de Philippe Bodet qui est à souligner et à saluer, tant il incarne à merveille ce personnage floué et embourbé dans les failles de son ego si simple à manipuler qu’il va jusqu’à lâcher 900 dollars pour assister à un week-end de colloque organisé par Angry Alan : « L’écouter en vrai, c’est une belle source d’inspiration ! » En pleine admiration, il se perd dans son enthousiasme et son élan qui l’aveuglent et se déchainent rapidement en rage et en noirceur, se pensant héro des temps modernes « confronté à une grande adversité ». En réalité, c’est le portrait d’un homme un brin ridicule, influençable et écrasé par l’injonction à la virilité qui est dressé dans ce spectacle. Un raté, selon les normes patriarcales, qui pense reprendre sa vie en main, en accusant les féministes et s’adonnant à la mauvaise foi masculiniste qui prône sa résistance « face à l’oppression exercée par le régime gynocratique ».

Perçant de contre-vérités, le discours de plus en plus acerbe d’Angry Alan – magnifiquement interprété par un Guillaume Trotignon troublant de réalisme néfaste – infuse doucement d’abord, profondément ensuite, en un Danny déconnecté de la réalité de la société et de son rapport systémique à la domination. Difficile de garder son calme, difficile de retenir et de contenir notre énervement. La boule au ventre grandit et affecte tous nos sens.

Ça transpire la mauvaise foi et ça nous explose les neurones et les entrailles. On voudrait lui arracher la bouche à cet Angry Alan qui profite du monde virtuel pour répandre sa haine dans le monde réel. On voudrait le secouer ce Danny qui croit au regain de sa vitalité grâce à cet élan de brutalité et de violence qu’il n’entrevoit même pas. Jusqu’à braquer un fusil sur son fils qui lui s’interroge sur la fluidité des genres. Et la pièce nous laisse là, dans cette distinction entre une partie du monde refusant catégoriquement d’avancer et d’évoluer en regrettant l’ancien temps, le fameux « c’était mieux avant », et une partie du monde s’affichant progressiste et déterminée à s’affranchir des codes et normes du vieux monde patriarcal qui divise dans une guerre des sexes qui n’a pas lieu d’exister si chacun-e peut décider librement et en pleine conscience de son identité.

Ça transpire la mauvaise foi et ça nous explose les neurones et les entrailles. On voudrait lui arracher la bouche à cet Angry Alan qui profite du monde virtuel pour répandre sa haine dans le monde réel. On voudrait le secouer ce Danny qui croit au regain de sa vitalité grâce à cet élan de brutalité et de violence qu’il n’entrevoit même pas. Jusqu’à braquer un fusil sur son fils qui lui s’interroge sur la fluidité des genres. Et la pièce nous laisse là, dans cette distinction entre une partie du monde refusant catégoriquement d’avancer et d’évoluer en regrettant l’ancien temps, le fameux « c’était mieux avant », et une partie du monde s’affichant progressiste et déterminée à s’affranchir des codes et normes du vieux monde patriarcal qui divise dans une guerre des sexes qui n’a pas lieu d’exister si chacun-e peut décider librement et en pleine conscience de son identité.

LES MASCULINISTES FACE À LEURS RESPONSABILITÉS

Ce moment de vacillement, le groupe Vertigo le sous-tend à chaque instant de la pièce, créant des ruptures franches dans une oscillation d’excitation, de stupeur, de colère, d’incompréhension et de tension. L’ambiance mise en scène, teintée de couleurs vives, de musiques enivrantes et de monologues dévorants, saisit l’auditoire qui régulièrement se fait interpeler par le protagoniste qui cherche validation du public. Constamment sur le fil de l’émotion, le spectacle est puissant tant il nous saisit de cette ambivalence entre colère et empathie envers Danny.

Au fond, il est un pion. Un pion du patriarcat attaqué dans sa chair qui se défend en répandant toute sa haine misogyne par des bras armés tels que Angry Alan ou d’autres influenceurs - qui se doivent d’être mis face à leurs responsabilités - utilisant la confusion ambiante pour déverser leurs frustrations et les transformer en manipulation leur permettant de s’enrichir pendant que d’autres souffrent et meurent de ce rejet brutal et de la violence qui en émane.

- Au Tambour, université Rennes 2, en partenariat avec le festival Mythos et le festival Sirennes, le 12 avril 2024, et en lien avec la conférence de Mélanie Gourarier, Alpha Mâle : la pensée masculiniste et ses adeptes, dans le cadre des Mardis de l'égalité.

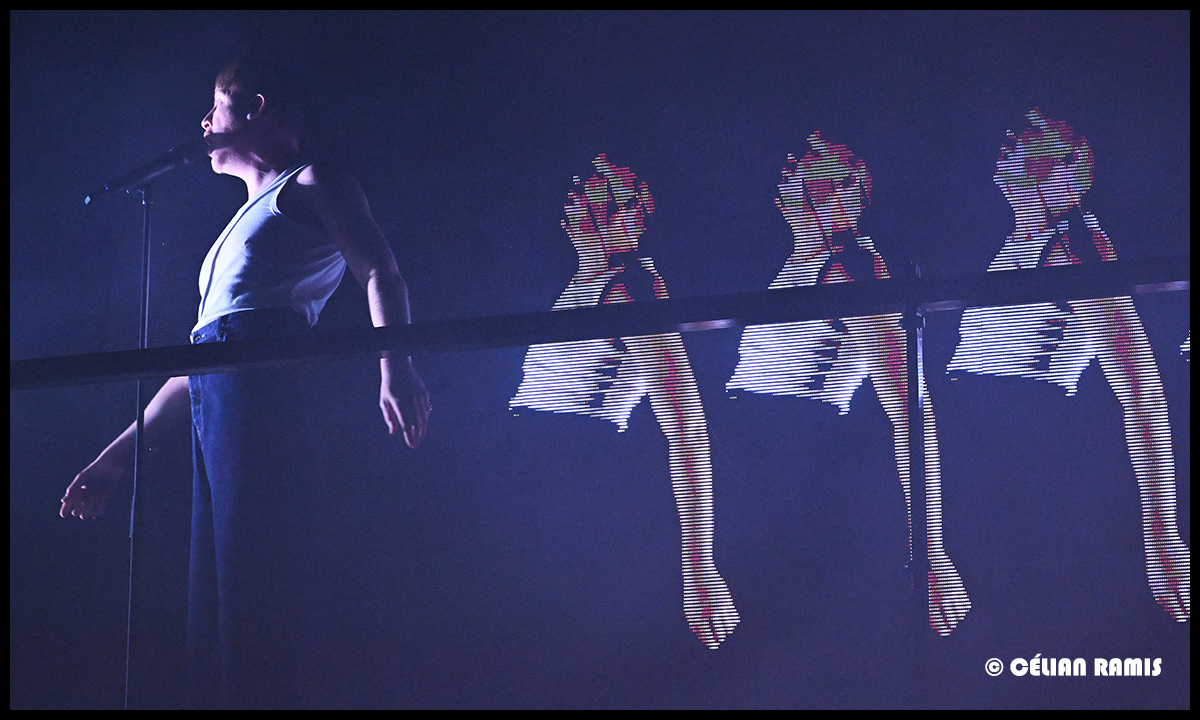

Écouter un album d’Eddy de Pretto - n’importe lequel - est une expérience. Assister en live à un concert d’Eddy de Pretto en est une autre. Et c’est à l’occasion du Crash Cœur Tour, honorant son troisième opus, qu’on en a pris plein la vue : auteur talentueux maniant le verbe qui claque, chanteur confirmé de la scène pop rappée, il est également un performeur incontestable. Le 6 avril dernier, sur la scène du Liberté, il régalait le public rennais d’un show moderne et empouvoirant.

Écouter un album d’Eddy de Pretto - n’importe lequel - est une expérience. Assister en live à un concert d’Eddy de Pretto en est une autre. Et c’est à l’occasion du Crash Cœur Tour, honorant son troisième opus, qu’on en a pris plein la vue : auteur talentueux maniant le verbe qui claque, chanteur confirmé de la scène pop rappée, il est également un performeur incontestable. Le 6 avril dernier, sur la scène du Liberté, il régalait le public rennais d’un show moderne et empouvoirant. De « Parfaitement » à « R+V », en passant par « Kid », « Papa sucre » ou encore « Être biennn », Eddy de Pretto casse l’image Colgate et sa représentation idyllique, blanche et lisse pour nous « emmener dans (sa) conception du bonheur, (sa) vie et (son) sourire ». Dans sa vision de l’avenir, « il n’y aura jamais d’espace pour enfant dans (son) planning », pas « ces dimanches où l’on étale beauté rustine » ou encore « ces vacances comme vendues dans les magazines ».

De « Parfaitement » à « R+V », en passant par « Kid », « Papa sucre » ou encore « Être biennn », Eddy de Pretto casse l’image Colgate et sa représentation idyllique, blanche et lisse pour nous « emmener dans (sa) conception du bonheur, (sa) vie et (son) sourire ». Dans sa vision de l’avenir, « il n’y aura jamais d’espace pour enfant dans (son) planning », pas « ces dimanches où l’on étale beauté rustine » ou encore « ces vacances comme vendues dans les magazines ». Dans ses textes, comme sur la scène ce soir-là, le chanteur se joue de la virilité pour nous livrer ses tripes, sa rage mais aussi ses failles et ses vulnérabilités, ses forces et ses espoirs. S’il clame que désormais son seul but dans la vie, « c’est d’être bien avec moi-même », il prône également l’acceptation de soi et des autres. Dans son et leur entièreté, noirceurs et addictions comprises, en parallèle du chemin éprouvé et de l’amour revendiqué.

Dans ses textes, comme sur la scène ce soir-là, le chanteur se joue de la virilité pour nous livrer ses tripes, sa rage mais aussi ses failles et ses vulnérabilités, ses forces et ses espoirs. S’il clame que désormais son seul but dans la vie, « c’est d’être bien avec moi-même », il prône également l’acceptation de soi et des autres. Dans son et leur entièreté, noirceurs et addictions comprises, en parallèle du chemin éprouvé et de l’amour revendiqué.

Remarquée avec son EP Vénus, puis son premier album Sérotonine, Joanna transforme l’essai avec Where’s the light ?, opus paru fin 2023 et se positionne en artiste émergente et engagée sur la nouvelle scène pop française. De la poésie et des uppercuts dans les textes, de la puissance dans la voix, des mélanges dans les styles musicaux, de la poigne dans la revendication de son indépendance… Joanna, c’est la promesse d’une exploration authentique et féministe des failles et des forces humaines. Autrice-compositrice-chanteuse, elle était sur la scène du Liberté, le 6 avril dernier, en première partie d’Eddy de Pretto.

Remarquée avec son EP Vénus, puis son premier album Sérotonine, Joanna transforme l’essai avec Where’s the light ?, opus paru fin 2023 et se positionne en artiste émergente et engagée sur la nouvelle scène pop française. De la poésie et des uppercuts dans les textes, de la puissance dans la voix, des mélanges dans les styles musicaux, de la poigne dans la revendication de son indépendance… Joanna, c’est la promesse d’une exploration authentique et féministe des failles et des forces humaines. Autrice-compositrice-chanteuse, elle était sur la scène du Liberté, le 6 avril dernier, en première partie d’Eddy de Pretto. Ce mélange, Joanna le défend et le revendique. Au même titre que sa liberté et son indépendance, au sein de l’industrie musicale mais aussi dans la représentation qu’elle incarne. Autrice, compositrice et chanteuse, elle est aussi vidéaste - marquée par son cursus scolaire au lycée Bréquigny en option cinéma et son parcours universitaire en histoire de l’art à Rennes 2 - et dans ses productions, elle n’oublie pas de jouer d’une esthétique du clair-obscur dont elle ne cesse, dans son rapport à l’art, de sonder les recoins, de la même manière méticuleuse et poétique qu’elle relate l’histoire d’une âme qui sombre.

Ce mélange, Joanna le défend et le revendique. Au même titre que sa liberté et son indépendance, au sein de l’industrie musicale mais aussi dans la représentation qu’elle incarne. Autrice, compositrice et chanteuse, elle est aussi vidéaste - marquée par son cursus scolaire au lycée Bréquigny en option cinéma et son parcours universitaire en histoire de l’art à Rennes 2 - et dans ses productions, elle n’oublie pas de jouer d’une esthétique du clair-obscur dont elle ne cesse, dans son rapport à l’art, de sonder les recoins, de la même manière méticuleuse et poétique qu’elle relate l’histoire d’une âme qui sombre.  Joanne déploie une énergie puissante et communicative et nous propose une plongée dans son univers éclectique, marqué par des textes intenses qui sondent l’âme humaine en profondeur, dans sa plus grande noirceur autant que dans ses recoins les plus joyeux et jouissifs. Parce qu’elle parle, avec poésie et réalisme, du désir, de l’attirance, du plaisir et de la séduction, nom de sa toute première chanson qu’elle interprète ce soir-là sur la scène du Liberté avant de nous faire frissonner d’effroi et d’émotion en entamant « Ce n’est pas si grave ».

Joanne déploie une énergie puissante et communicative et nous propose une plongée dans son univers éclectique, marqué par des textes intenses qui sondent l’âme humaine en profondeur, dans sa plus grande noirceur autant que dans ses recoins les plus joyeux et jouissifs. Parce qu’elle parle, avec poésie et réalisme, du désir, de l’attirance, du plaisir et de la séduction, nom de sa toute première chanson qu’elle interprète ce soir-là sur la scène du Liberté avant de nous faire frissonner d’effroi et d’émotion en entamant « Ce n’est pas si grave ».

On connait bien le concept de la charge mentale qui incombe encore majoritairement aux femmes mais moins celui de la charge raciale qui, pourtant, pèse quotidiennement sur les personnes subissant assignations raciales, micro-agressions permanentes et injonctions à ne pas faire de vague. De là, se mettent en place une batterie de stratégies d’évitement, d’adaptation et de survie dans une société hostile à la reconnaissance et l’acceptation de leurs identités, de leurs histoires et du poids de leur héritage commun.

On connait bien le concept de la charge mentale qui incombe encore majoritairement aux femmes mais moins celui de la charge raciale qui, pourtant, pèse quotidiennement sur les personnes subissant assignations raciales, micro-agressions permanentes et injonctions à ne pas faire de vague. De là, se mettent en place une batterie de stratégies d’évitement, d’adaptation et de survie dans une société hostile à la reconnaissance et l’acceptation de leurs identités, de leurs histoires et du poids de leur héritage commun. D’où vient la charge raciale ? Comment s’exprime-t-elle ? Quelles sont les conséquences sur les corps et la santé mentale des personnes concernées ? À qui profite le silence médiatique qui règne autour de ce concept ? Douce Dibondo se questionne, interroge les parties prenantes, les responsabilités collectives et individuelles et prend soin de poser le contexte politique, social, militant, avant d’en décortiquer les répercussions dans les vécus, les stratégies d’évitement et d’adaptation mais aussi les ressentis intimes de toutes les micro-agressions, souffrances et violences subies. Sans oublier l’hypervigilance et le lissage imposé des identités jugées différentes et étrangères, exclues de la norme fixée par la blanchité. Elle évoque le travail, ce lieu aliénant qui exige des personnes racisées qu’elles se masquent encore davantage : « Mes cheveux sont perçus comme n’étant pas professionnels. On va m’intimer l’ordre de les détacher par exemple. Je suis un corps noir et à cause de ce passé, je reçois des projections sur ce corps que l’on considère paresseux, désirable, etc. »

D’où vient la charge raciale ? Comment s’exprime-t-elle ? Quelles sont les conséquences sur les corps et la santé mentale des personnes concernées ? À qui profite le silence médiatique qui règne autour de ce concept ? Douce Dibondo se questionne, interroge les parties prenantes, les responsabilités collectives et individuelles et prend soin de poser le contexte politique, social, militant, avant d’en décortiquer les répercussions dans les vécus, les stratégies d’évitement et d’adaptation mais aussi les ressentis intimes de toutes les micro-agressions, souffrances et violences subies. Sans oublier l’hypervigilance et le lissage imposé des identités jugées différentes et étrangères, exclues de la norme fixée par la blanchité. Elle évoque le travail, ce lieu aliénant qui exige des personnes racisées qu’elles se masquent encore davantage : « Mes cheveux sont perçus comme n’étant pas professionnels. On va m’intimer l’ordre de les détacher par exemple. Je suis un corps noir et à cause de ce passé, je reçois des projections sur ce corps que l’on considère paresseux, désirable, etc. » Sans oublier le développement inquiétant de comorbidités et de maladies chroniques des personnes noires, la propension à mourir prématurément également, la gestion du stress, etc.. « Tout ça, ça crée des ilots de mort. La charge raciale soumet à l’hypervigilance, la peur de la mort face à la police, la méfiance envers le corps médical, l’injonction à la pédagogie… Tout ça, c’est un terreau fertile pour notre santé fragile », insiste-t-elle.

Sans oublier le développement inquiétant de comorbidités et de maladies chroniques des personnes noires, la propension à mourir prématurément également, la gestion du stress, etc.. « Tout ça, ça crée des ilots de mort. La charge raciale soumet à l’hypervigilance, la peur de la mort face à la police, la méfiance envers le corps médical, l’injonction à la pédagogie… Tout ça, c’est un terreau fertile pour notre santé fragile », insiste-t-elle. Nommer la charge raciale, c’est déjà agir, dit-elle, adaptant là au sujet l’expression de Simone de Beauvoir. Pour elle, il faut aller encore plus loin désormais : « Investir de manière frontale la question de l’intériorité. » La race n’existe pas, elle est le fruit d’une construction et pourtant, « elle a tant construit en nous, qu’on soit noir-es ou blanc-hes. » Dans tous les pans de la société, la question raciale interfère : « Il faut qu’on aille creuser dans notre intériorité, les luttes existentielles, tout en prenant soin de nous, car nous n’avons pas grandi dans cette culture de la thérapie. » En tant que militante, elle a conscience de l’importance et de l’impact du prendre soin et incite à créer des moyens de lutter autrement.

Nommer la charge raciale, c’est déjà agir, dit-elle, adaptant là au sujet l’expression de Simone de Beauvoir. Pour elle, il faut aller encore plus loin désormais : « Investir de manière frontale la question de l’intériorité. » La race n’existe pas, elle est le fruit d’une construction et pourtant, « elle a tant construit en nous, qu’on soit noir-es ou blanc-hes. » Dans tous les pans de la société, la question raciale interfère : « Il faut qu’on aille creuser dans notre intériorité, les luttes existentielles, tout en prenant soin de nous, car nous n’avons pas grandi dans cette culture de la thérapie. » En tant que militante, elle a conscience de l’importance et de l’impact du prendre soin et incite à créer des moyens de lutter autrement.

Ainsi, dans son livre, Rebekka Endler écrit : « Aussi révoltante qu’elle puisse paraitre à beaucoup d'entre nous aujourd'hui, cette façon de penser a une longue tradition. Elle correspond à une idée cultivée de longue date elle aussi, selon laquelle les femmes auraient, pour correspondre aux exigences de leur genre, le contrôle total de leurs fonctions corporelles. Elles ne se grattent pas quand ça démange. Elles ne bâillent pas quand elles s’ennuient. Elles ne pètent pas quand elles sont ballonnées, et elles ne pissent pas non plus. Une femme comme il faut sait se maitriser. » Au-delà de l’aspect humoristique et corrosif du ton employé, elle souligne la difficulté pour les femmes en territoires occupés ou frappés par des catastrophes naturelles d’accéder à des toilettes : en plus de la violence de la situation et de l’énergie mobilisée à encaisser et survivre, elles doivent affronter les souffrances liées au manque ou à l’absence de points d’eau pour elles et, possiblement, pour leurs enfants.

Ainsi, dans son livre, Rebekka Endler écrit : « Aussi révoltante qu’elle puisse paraitre à beaucoup d'entre nous aujourd'hui, cette façon de penser a une longue tradition. Elle correspond à une idée cultivée de longue date elle aussi, selon laquelle les femmes auraient, pour correspondre aux exigences de leur genre, le contrôle total de leurs fonctions corporelles. Elles ne se grattent pas quand ça démange. Elles ne bâillent pas quand elles s’ennuient. Elles ne pètent pas quand elles sont ballonnées, et elles ne pissent pas non plus. Une femme comme il faut sait se maitriser. » Au-delà de l’aspect humoristique et corrosif du ton employé, elle souligne la difficulté pour les femmes en territoires occupés ou frappés par des catastrophes naturelles d’accéder à des toilettes : en plus de la violence de la situation et de l’énergie mobilisée à encaisser et survivre, elles doivent affronter les souffrances liées au manque ou à l’absence de points d’eau pour elles et, possiblement, pour leurs enfants. C’est là que le défaut réside. Ne pas prendre en considération les femmes, les récits de leurs expériences, leurs ressentis et leurs expertises. Penser qu’elles sont simplement des versions réduites de l’homme cisgenre moyen. C’est déjà écarter une très grande et large partie de l’humanité. Mais c’est aussi mettre les vies concernées et non envisagées en danger. Jusqu’en 2010, signale Rebekka Endler, il n’existait aucune recherche genrée sur la mortalité lors des accidents de voiture. Si Lucile Peytavin, dans son essai Le coût de la virilité, montre que ce sont majoritairement les hommes qui créent des situations mortelles au volant, l’essai sur Le patriarcat des objets dévoile à son tour que les femmes et les personnes sexisées sont les principales victimes des habitacles non testées pour leur sécurité. « Elles ont 47% de risques en plus d’avoir des blessures graves, 71% de risques en plus d’avoir des blessures légères et 17% de plus de mourir », scande-t-elle.

C’est là que le défaut réside. Ne pas prendre en considération les femmes, les récits de leurs expériences, leurs ressentis et leurs expertises. Penser qu’elles sont simplement des versions réduites de l’homme cisgenre moyen. C’est déjà écarter une très grande et large partie de l’humanité. Mais c’est aussi mettre les vies concernées et non envisagées en danger. Jusqu’en 2010, signale Rebekka Endler, il n’existait aucune recherche genrée sur la mortalité lors des accidents de voiture. Si Lucile Peytavin, dans son essai Le coût de la virilité, montre que ce sont majoritairement les hommes qui créent des situations mortelles au volant, l’essai sur Le patriarcat des objets dévoile à son tour que les femmes et les personnes sexisées sont les principales victimes des habitacles non testées pour leur sécurité. « Elles ont 47% de risques en plus d’avoir des blessures graves, 71% de risques en plus d’avoir des blessures légères et 17% de plus de mourir », scande-t-elle.

Elles encourent un risque plus élevé de subir des violences sexistes et sexuelles au cours de leurs vies mais dans la société patriarcale et validiste, on ne parle que trop peu d’elles : les femmes en situation de handicap sont silenciées et invisibilisées. À travers l’exposition « Féminisme et handicap psychique : la double discrimination », les personnes concernées mettent leurs existences et difficultés en lumière pour une prise en considération globale de leurs individualités.

Elles encourent un risque plus élevé de subir des violences sexistes et sexuelles au cours de leurs vies mais dans la société patriarcale et validiste, on ne parle que trop peu d’elles : les femmes en situation de handicap sont silenciées et invisibilisées. À travers l’exposition « Féminisme et handicap psychique : la double discrimination », les personnes concernées mettent leurs existences et difficultés en lumière pour une prise en considération globale de leurs individualités. Onze personnes participent à cet atelier ludique qui opère à travers des exercices basés sur l’écoute et l’observation de soi et des autres. Déambuler, accélérer, se croiser, se regarder, marquer un temps d’arrêt et repartir. Agir en miroir de l’autre, être à l’écoute et en réaction de l’autre. « On commence à faire connaissance, on connait nos prénoms, on se regarde, on se rencontre », souligne Yann, animateur de l’atelier théâtre. C’est la première fois que Danielle, 66 ans, prend part à l’activité. Avec Sylviane, elles sont toutes les deux bénéficiaires de l’accueil de jour et ont participé à ce projet indispensable pour briser les tabous : « J’ai été prise en photo, ça fait drôle… Mais je me suis trouvée bien ! »

Onze personnes participent à cet atelier ludique qui opère à travers des exercices basés sur l’écoute et l’observation de soi et des autres. Déambuler, accélérer, se croiser, se regarder, marquer un temps d’arrêt et repartir. Agir en miroir de l’autre, être à l’écoute et en réaction de l’autre. « On commence à faire connaissance, on connait nos prénoms, on se regarde, on se rencontre », souligne Yann, animateur de l’atelier théâtre. C’est la première fois que Danielle, 66 ans, prend part à l’activité. Avec Sylviane, elles sont toutes les deux bénéficiaires de l’accueil de jour et ont participé à ce projet indispensable pour briser les tabous : « J’ai été prise en photo, ça fait drôle… Mais je me suis trouvée bien ! » À la marge, mises au ban de la société, les femmes en situation de handicap sont majoritairement silenciées et invisibilisées. Reniées dans leurs identités et existences. Au sein du mouvement féministe, elles sont souvent reléguées au second plan. « Le mouvement #MeToo a mis en lumière les injustices auxquelles sont confrontées les femmes et les minorités de genre au quotidien. Mais beaucoup d’entre elles ne sont pas représentées malgré les tentatives de ne pas les oublier. Les personnes que nous accompagnons sont en situation de fragilité psychique et elles font partie de cette catégorie de femmes invisibilisées dans les mouvements de lutte. », relatent Fantine Cariou et Manon Rozelier en introduction de l’exposition, attirant l’attention sur un fléau de grande ampleur : « Pourtant, paradoxalement, elles courent un risque plus élevé d’être victimes de violences sexistes et sexuelles, tant physiques que psychologiques. Dans notre société validiste, ces femmes sont victimes d’une double discrimination : celle liée au genre et celle liée au handicap. »

À la marge, mises au ban de la société, les femmes en situation de handicap sont majoritairement silenciées et invisibilisées. Reniées dans leurs identités et existences. Au sein du mouvement féministe, elles sont souvent reléguées au second plan. « Le mouvement #MeToo a mis en lumière les injustices auxquelles sont confrontées les femmes et les minorités de genre au quotidien. Mais beaucoup d’entre elles ne sont pas représentées malgré les tentatives de ne pas les oublier. Les personnes que nous accompagnons sont en situation de fragilité psychique et elles font partie de cette catégorie de femmes invisibilisées dans les mouvements de lutte. », relatent Fantine Cariou et Manon Rozelier en introduction de l’exposition, attirant l’attention sur un fléau de grande ampleur : « Pourtant, paradoxalement, elles courent un risque plus élevé d’être victimes de violences sexistes et sexuelles, tant physiques que psychologiques. Dans notre société validiste, ces femmes sont victimes d’une double discrimination : celle liée au genre et celle liée au handicap. »  Stéréotypes de genre, idées reçues sur la vulnérabilité, la non désirabilité et l’objetisation des femmes en situation de handicap, remarques grossophobes et quotidiens de violences… L’exposition, sans prétention d’exhaustivité ou d’exemplarité concernant la représentativité, aborde de nombreux sujets pointant les discriminations et (micro et macro) agressions vécues par les participantes. Et c’est aussi l’occasion pour elles de faire entendre leurs voix et de rendre l’invisible visible : « Ce projet, c’est une bonne idée pour montrer aux autres qu’il y a des femmes en situation de handicap, qu’on existe. » / « On n’imagine pas que j’ai un handicap physique, psychique et intellectuel. » ou encore « Même si on a le handicap psychique, ça ne nous empêche pas de vivre. Le plus dur, c’est le regard des autres. »

Stéréotypes de genre, idées reçues sur la vulnérabilité, la non désirabilité et l’objetisation des femmes en situation de handicap, remarques grossophobes et quotidiens de violences… L’exposition, sans prétention d’exhaustivité ou d’exemplarité concernant la représentativité, aborde de nombreux sujets pointant les discriminations et (micro et macro) agressions vécues par les participantes. Et c’est aussi l’occasion pour elles de faire entendre leurs voix et de rendre l’invisible visible : « Ce projet, c’est une bonne idée pour montrer aux autres qu’il y a des femmes en situation de handicap, qu’on existe. » / « On n’imagine pas que j’ai un handicap physique, psychique et intellectuel. » ou encore « Même si on a le handicap psychique, ça ne nous empêche pas de vivre. Le plus dur, c’est le regard des autres. »

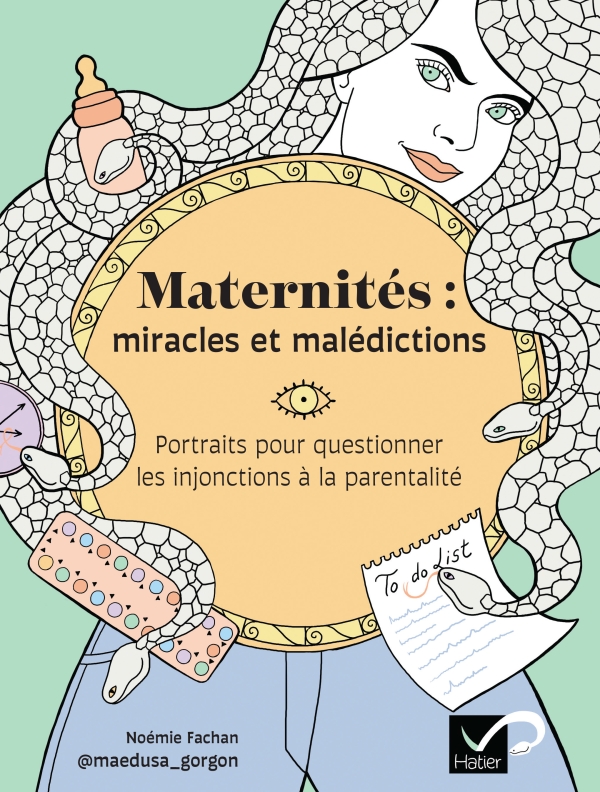

« C’est une histoire qui me posait un grand problème quand j’étais ado. Cette rivalité entre les personnages féminins… Je ne comprenais pas Athéna, elle, la déesse de la sagesse, si bienveillante d’habitude. Pourquoi aurait-elle eu un geste si violent envers une victime de viol ? »

« C’est une histoire qui me posait un grand problème quand j’étais ado. Cette rivalité entre les personnages féminins… Je ne comprenais pas Athéna, elle, la déesse de la sagesse, si bienveillante d’habitude. Pourquoi aurait-elle eu un geste si violent envers une victime de viol ? »  Noémie Fachan expose une galerie de personnages variés, pluriels, multiples et singuliers, dont le commun repose sur la parentalité et ses injonctions. Des injonctions régies par une norme patriarcale dans une société binaire basée sur la performance hétéro (dans le couple, au travail, dans la parentalité, etc.) : la famille se constitue d’un papa, d’une maman et au moins d’un enfant.

Noémie Fachan expose une galerie de personnages variés, pluriels, multiples et singuliers, dont le commun repose sur la parentalité et ses injonctions. Des injonctions régies par une norme patriarcale dans une société binaire basée sur la performance hétéro (dans le couple, au travail, dans la parentalité, etc.) : la famille se constitue d’un papa, d’une maman et au moins d’un enfant.  « L’idée, c’est d’ouvrir les imaginaires. J’ai dessiné un couple avec un homme enceint parce que, quand on n’a pas des personnes queer dans son entourage, on ne sait pas que des gens peuvent être enceints sans être des femmes », souligne Noémie Fachan dont l’objectif est bien de « sensibiliser les personnes qui n’ont pas les informations », de « soulever des questions et se familiariser avec les discriminations qui ne nous concernent pas » et surtout pas « de faire un guide sur la parentalité ».

« L’idée, c’est d’ouvrir les imaginaires. J’ai dessiné un couple avec un homme enceint parce que, quand on n’a pas des personnes queer dans son entourage, on ne sait pas que des gens peuvent être enceints sans être des femmes », souligne Noémie Fachan dont l’objectif est bien de « sensibiliser les personnes qui n’ont pas les informations », de « soulever des questions et se familiariser avec les discriminations qui ne nous concernent pas » et surtout pas « de faire un guide sur la parentalité ».  Les concerné-es, nous montre Noémie Fachan, s’impliquent en général corps et âme dans ces nouvelles missions et s’investissent durement pour parvenir à embrasser cette image d’Épinal. Mais dans la réalité, dans les méandres d’un quotidien trop chargé, la plupart d’entre elles échouent. Des mauvaises mères ? La réponse est simple pour Aurélia Blanc :

Les concerné-es, nous montre Noémie Fachan, s’impliquent en général corps et âme dans ces nouvelles missions et s’investissent durement pour parvenir à embrasser cette image d’Épinal. Mais dans la réalité, dans les méandres d’un quotidien trop chargé, la plupart d’entre elles échouent. Des mauvaises mères ? La réponse est simple pour Aurélia Blanc :

Assignée fille à la naissance, son genre est étiqueté dans son prénom. Moquée dès l’enfance pour sa très petite taille, elle est rapidement « recalée, déclassée, rétrogradée ». En réponse, elle développe « un drôle de caractère », assorti d’une « légitimité à l’ouvrir », à encaisser les coups et à les rendre à travers l’humour. Elle a compris le pouvoir des mots mais ceux qu’on ne dit pas, ceux que l’on tait, va pourtant venir se graver et s’inscrire dans son corps. Gamine, elle attend, intriguée, de devenir femme, sans savoir ce que cela implique.

Assignée fille à la naissance, son genre est étiqueté dans son prénom. Moquée dès l’enfance pour sa très petite taille, elle est rapidement « recalée, déclassée, rétrogradée ». En réponse, elle développe « un drôle de caractère », assorti d’une « légitimité à l’ouvrir », à encaisser les coups et à les rendre à travers l’humour. Elle a compris le pouvoir des mots mais ceux qu’on ne dit pas, ceux que l’on tait, va pourtant venir se graver et s’inscrire dans son corps. Gamine, elle attend, intriguée, de devenir femme, sans savoir ce que cela implique. Le système patriarcal broie les âmes et les corps et chacun-e intègre son rôle et sa place. Corinne grandit et se construit dans l’idée que son rapport à son propre corps ne lui appartient pas. Son image ne dépend pas d’elle, son corps non plus. Alors, elle monte sur la balance, remonte sur la balance, s’obsède de cette balance et s’en rend malade, à vomir son repas, à se vomir soi-même au final : « Maitriser, maigrir, c’est euphorique ! On devient invisible, plus légère ! » Finis les seins, finies les fesses, exit les signaux corporels d’appartenance au genre féminin : « Je ne veux pas être une femme, je ne sais pas être une femme, ni une mère d’ailleurs. Le monde des femmes me fait peur. Et encore plus celui des hommes. »

Le système patriarcal broie les âmes et les corps et chacun-e intègre son rôle et sa place. Corinne grandit et se construit dans l’idée que son rapport à son propre corps ne lui appartient pas. Son image ne dépend pas d’elle, son corps non plus. Alors, elle monte sur la balance, remonte sur la balance, s’obsède de cette balance et s’en rend malade, à vomir son repas, à se vomir soi-même au final : « Maitriser, maigrir, c’est euphorique ! On devient invisible, plus légère ! » Finis les seins, finies les fesses, exit les signaux corporels d’appartenance au genre féminin : « Je ne veux pas être une femme, je ne sais pas être une femme, ni une mère d’ailleurs. Le monde des femmes me fait peur. Et encore plus celui des hommes. » L’intime est politique et Corinne Lepage le démontre ici dans une mise à nu émancipatrice et empouvoirante. Dans son cheminement autour des dominations et de ses imbrications, l’autrice et comédienne dévoile une identité plurielle, tissée au fil de son histoire et de sa construction. Elle a 48 ans, elle est une femme blanche, cisgenre, hétéra, handicapée, mère célibataire diplômée d’une maitrise de philosophie et vivant en milieu rural et elle se raconte devant nous, consciente que selon ses composantes, elle est privilégiée ou entravée. Elle sort du silence pour rendre l’invisible visible, pour interroger et décortiquer la manière dont on performe le genre au quotidien, pour donner à voir un corps qui vieillit et se libère, malgré le tabou qui entoure la ménopause, des injonctions.

L’intime est politique et Corinne Lepage le démontre ici dans une mise à nu émancipatrice et empouvoirante. Dans son cheminement autour des dominations et de ses imbrications, l’autrice et comédienne dévoile une identité plurielle, tissée au fil de son histoire et de sa construction. Elle a 48 ans, elle est une femme blanche, cisgenre, hétéra, handicapée, mère célibataire diplômée d’une maitrise de philosophie et vivant en milieu rural et elle se raconte devant nous, consciente que selon ses composantes, elle est privilégiée ou entravée. Elle sort du silence pour rendre l’invisible visible, pour interroger et décortiquer la manière dont on performe le genre au quotidien, pour donner à voir un corps qui vieillit et se libère, malgré le tabou qui entoure la ménopause, des injonctions.

Du chaos de l’expérimentation nait un moment de grâce. L’ouvrage méticuleux requiert concentration et rigueur. Les artistes dénouent la difficulté imposée par l’envie de perfection en rendant l’espace et la pratique accessibles et décontractées. L’important ici, c’est la participation au collectif. Delphine Guglielmini brode les points de départ, les participantes s’en emparent et apportent leur touche pour en faire un objet personnel et personnifié. « Je leur apprends les poings arrière, les points de tige, les points de chainette, et l’apothéose : le point de nœud. Ce qui est d’ailleurs antinomique car faire un nœud, c’est bafouiller. Mais non ! C’est joli un nœud. Ici, elles ont le droit au tâtonnement et à l’expérimentation. On leur confie un bout de tissu, je décortique les mouvements et elles en font ce qu’elles veulent. Elles font, refont, elles observent, elles refont encore. A force, elles trouvent leur propre écriture. », se réjouit-elle.

Du chaos de l’expérimentation nait un moment de grâce. L’ouvrage méticuleux requiert concentration et rigueur. Les artistes dénouent la difficulté imposée par l’envie de perfection en rendant l’espace et la pratique accessibles et décontractées. L’important ici, c’est la participation au collectif. Delphine Guglielmini brode les points de départ, les participantes s’en emparent et apportent leur touche pour en faire un objet personnel et personnifié. « Je leur apprends les poings arrière, les points de tige, les points de chainette, et l’apothéose : le point de nœud. Ce qui est d’ailleurs antinomique car faire un nœud, c’est bafouiller. Mais non ! C’est joli un nœud. Ici, elles ont le droit au tâtonnement et à l’expérimentation. On leur confie un bout de tissu, je décortique les mouvements et elles en font ce qu’elles veulent. Elles font, refont, elles observent, elles refont encore. A force, elles trouvent leur propre écriture. », se réjouit-elle. Et de cette révolte jaillit la créativité collective. Et de cette révolte jaillit la sororité. Et de cette révolte jaillit le partage et l’envie de réhabiliter et de partager le matrimoine. Un matrimoine dont fait pleinement partie Jeanne Malivel, d’abord graveuse et peintresse « qui designait du mobilier ! » Nous sommes au début du XXe siècle et l’artisane-artiste, originaire de Loudéac, se proclame féministe. Elle étudie aux Beaux-Arts de Paris, rencontre de nombreux-ses artistes et devient professeure aux Beaux-Arts de Rennes. Elle lutte contre l’exode des bretonnes vers Paris en permettant aux jeunes filles de travailler sur des métiers à tisser. Elle fonde le mouvement Des Seiz Breur (Les Sept Frères) afin de participer à l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes.

Et de cette révolte jaillit la créativité collective. Et de cette révolte jaillit la sororité. Et de cette révolte jaillit le partage et l’envie de réhabiliter et de partager le matrimoine. Un matrimoine dont fait pleinement partie Jeanne Malivel, d’abord graveuse et peintresse « qui designait du mobilier ! » Nous sommes au début du XXe siècle et l’artisane-artiste, originaire de Loudéac, se proclame féministe. Elle étudie aux Beaux-Arts de Paris, rencontre de nombreux-ses artistes et devient professeure aux Beaux-Arts de Rennes. Elle lutte contre l’exode des bretonnes vers Paris en permettant aux jeunes filles de travailler sur des métiers à tisser. Elle fonde le mouvement Des Seiz Breur (Les Sept Frères) afin de participer à l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes.

Créé fin 2022, le spectacle Désirs Plurielles nait d’une enquête réalisée auprès de 25 femmes et d’une nécessité personnelle, ressentie par Anne-Laure Paty. « En 2020, on a lancé le projet autour d’une grille d’entretiens abordant la question des femmes et de leur relation aux désirs à travers l’axe du transgénérationnel, du rapport à la transgression et du vécu », souligne la comédienne. Résultat : 25 témoignages, 40 heures de dérush… et une matrice globale pour écrire le spectacle. Elle poursuit : « Après ma première grossesse, le sujet du désir était très compliqué pour moi. J’ai fait une thérapie et c’est à ce moment-là que je me suis dit qu’il fallait que j’en fasse un spectacle ! » Dire sa relation au désir passe aussi par l’exploration des ressentis d’autres femmes. Parce que si ce rapport au désir est intime, il relève également d’une expérience collective pour les jeunes filles et femmes grandissant et se construisant dans une société patriarcale.

Créé fin 2022, le spectacle Désirs Plurielles nait d’une enquête réalisée auprès de 25 femmes et d’une nécessité personnelle, ressentie par Anne-Laure Paty. « En 2020, on a lancé le projet autour d’une grille d’entretiens abordant la question des femmes et de leur relation aux désirs à travers l’axe du transgénérationnel, du rapport à la transgression et du vécu », souligne la comédienne. Résultat : 25 témoignages, 40 heures de dérush… et une matrice globale pour écrire le spectacle. Elle poursuit : « Après ma première grossesse, le sujet du désir était très compliqué pour moi. J’ai fait une thérapie et c’est à ce moment-là que je me suis dit qu’il fallait que j’en fasse un spectacle ! » Dire sa relation au désir passe aussi par l’exploration des ressentis d’autres femmes. Parce que si ce rapport au désir est intime, il relève également d’une expérience collective pour les jeunes filles et femmes grandissant et se construisant dans une société patriarcale.